18,99 €

Mehr erfahren.

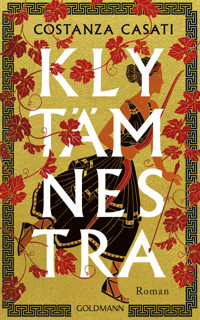

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Klytämnestra: Tochter des mächtigen Königs von Sparta, Schwester der schönen Helena, verheiratet mit dem berühmten Helden Agamemnon – und von mächtigen Männer angeklagt, eine ruchlose Mörderin zu sein. Doch die wahre Geschichte ist eine andere: misshandelt, missachtet und unterschätzt wird Klytämnestra von ihrem tyrannischen Ehemann gezwungen, die eigene Tochter zu opfern. Voller Wut und Trauer beginnt sie sich zu wehren gegen all jene, die ihr Unrecht tun. Und wird trotz aller Widerstände zu einer starken, unabhängigen Frau und Königin, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 628

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Als Tochter des mächtigen Königs von Sparta wächst die junge Klytämnestra relativ frei und ungebunden auf. Wie ihre drei Schwestern – darunter die schöne Helena – lernt sie zu kämpfen und zu jagen, während ihr Vater Tyndareos sie in den Ränkespielen und Intrigen des Machterhalts unterrichtet.

Bis sie selbst ein Opfer von Tyndareos’ ehrgeizigen Plänen wird. Denn trotz aller Privilegien ist auch Klytämnestra am Ende nur eine Schachfigur im männlichen Spiel um Ruhm und Ansehen. Wider ihren Willen wird sie in die Ehe mit dem Heerführer Agamemnon gezwungen – einem grausamen, machthungrigen Tyrannen, der nicht nur Klytämnestra selbst übel mitspielt, sondern sie auch zwingt, ein unmenschliches Opfer zu erbringen.

Lange missachtet und missbraucht fängt Klytämnestra schließlich an sich zu wehren – und nutzt Agamemnons Feldzug gegen Troja, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Denn eines hat sie gelernt: Wenn dir die Macht nicht gegeben wird, musst du sie dir nehmen …

»Das mitreißende Porträt einer charismatischen Frau und ihrer Weigerung, sich an die Regeln einer gnadenlos patriarchalischen Gesellschaft zu halten.« Sunday Times

Weitere Informationen zu Costanza Casati finden Sie am Ende des Buches.

Costanza Casati

Klytämnestra

Roman

Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Clytemnestra« bei Michael Joseph, an imprint of Penguin Books.

Penguin Books is part of the Penguin Random House group of companies.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe November 2023

Copyright © 2023 by Costanza Casati

Copyright © dieser Ausgabe 2023

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Lee Motley, Michael Joseph

Umschlagmotive: © Shutterstock

Karte von Griechenland: © Peter Palm, Berlin

Redaktion: Eva Wagner

Th · Herstellung: ast

E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-30624-3V001

www.goldmann-verlag.de

Meinen Eltern gewidmet, für alles

Teil Eins

Es gibt keinen Frieden

für eine Frau mit Ehrgeiz

Keine Liebe

für eine Frau mit Krone

Sie liebt zu sehr

ist lüstern

Sie hat zu viel Macht

ist ruchlos

Sie kämpft für Rache

ist wahnsinnig

Könige sind überragend

mächtig

göttergleich

Königinnen sind tödlich

schamlos

verhasst

1: Beute

1

Beute

Klytämnestra späht in den Abgrund. Sie hält Ausschau nach Schädeln, Knochen, Leichen, an denen sich wilde Hunde und Geier gütlich tun, entdeckt aber keine Kadaver. Nur ein paar tapfere Blumen, die weiß leuchtend aus Felsspalten wachsen in diesem düsteren Schlund, der in Sparta den Namen »Keadas« trägt. Ein Wunder, dass sie an diesem Ort des Todes gedeihen können.

Früher gab es hier keine Blumen, das weiß sie. Als Kind kauerte sie oft im Gestrüpp und sah zu, wie man Verbrecher und kränkliche Säuglinge in die Schlucht warf, deren Felsen weit unten so scharfkantig wie Bronzeklingen und so schlüpfrig wie Fische sind. In ihrem Versteck betete sie für all jene Männer, deren Sterben lang und qualvoll sein würde. Für die Säuglinge zu beten gelang ihr nicht, davor graute ihr zu sehr.

Wenn sie näher an den Rand der Schlucht tritt, spürt sie stets einen kühlen Windhauch. Ihre Mutter hat erzählt, das seien die Stimmen der toten Kinder. Doch dieses Wispern hat Klytämnestra noch nie gehört.

Jetzt liegt eine unheimliche Stille über dem Wald. Klytämnestra spürt, dass sie verfolgt wird. Rasch wendet sie sich vom Keadas ab und klettert auf den glatten Steinen abwärts, vorsichtig darauf bedacht, nicht auszurutschen. Der Wind wird kälter, der Mond steht schon hoch am Himmel. Als sie morgens den Palast verließ, wärmte die aufgehende Sonne ihre Haut, und das Gras unter ihren Füßen war feucht. Ihre Mutter Leda saß im orangefarbenen Morgenlicht bereits auf ihrem Thron, aber Klytämnestra gelang es, unbemerkt an den offenen Türen des Saals vorbeizuhuschen.

Hinter den Bäumen bewegt sich etwas, Blätter rascheln. Klytämnestra rutscht aus, verletzt sich die Hand an einer scharfen Felskante. Als sie aufschaut, zum Kampf bereit, starren zwei große dunkle Augen sie an. Ein Hirsch. Sie wischt sich die Hand an ihrer Tunika ab, damit das Blut keine Spuren für Verfolger hinterlässt.

Irgendwo weit oben heulen Wölfe, aber sie zwingt sich weiterzugehen. Jungen in ihrem Alter kämpfen zu zweit gegen einen Wolf oder einen Berglöwen, um sich zu stählen. Einmal hatte sich Klytämnestra wie die Jungen den Kopf geschoren und war mit ihnen ins Gymnasion gegangen, um für die Jagd zu trainieren. Daraufhin hatte sie zwei Tage lang nichts zu essen bekommen. »Zur Ausbildung der Jungen gehört, sie so lange hungern zu lassen, bis sie Essen stehlen müssen«, hatte ihre Mutter gesagt. Klytämnestra hatte die Strafe klaglos erduldet – sie war verdient, das wusste sie.

Jetzt folgt sie einem Bachlauf bis zu einer Quelle mit einem kleinen Wasserfall. Darüber entdeckt sie den Eingang zu einer Höhle. Sie klettert die bemooste Klippe hinauf, behindert durch die blutende, pochende Hand. Auf dem Rücken trägt sie Bogen und Köcher, ihr Dolch hängt am Gürtel, drückt beim Klettern an ihren Schenkel.

Oben angekommen, hält sie inne, um Atem zu schöpfen. Dann reißt sie einen Fetzen von ihrer Tunika ab, tränkt ihn im Wasserfall und schlingt ihn um die verletzte Hand. Sie weiß, dass sie am Boden nicht geschützt ist, und blickt zu den Bäumen auf, deren Kronen sich im Mondlicht vor dem dunklen Himmel abzeichnen. Immer so weit oben wie möglich bleiben, pflegt ihr Vater zu sagen.

Sie steigt auf den höchsten Baum, setzt sich rittlings auf einen Ast, den Dolch fest in der Hand. Der Mond schimmert wie ein silberner Schild. Bis auf das Plätschern des Wasserfalls ist alles still.

Dann das Knacken eines Astes, und sie sieht zwei golden leuchtende Augen im Geäst des Baumes neben ihr. Sie rührt sich nicht, das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Eine geschmeidige Gestalt mit silbrig schimmerndem Fell und spitzen Ohren kriecht aus dem Schatten und starrt sie an. Ein Luchs.

Er springt und landet auf ihrem Baum. Klytämnestra verliert das Gleichgewicht. Sie greift nach dem Ast, rutscht jedoch ab und stürzt hinunter auf den schlammigen Boden. Einen Moment lang ist ihr schwarz vor Augen, ihr Atem stockt. Das Raubtier setzt erneut zum Sprung an. Blitzschnell greift sie zu Pfeil und Bogen und schießt, rollt sich dann beiseite. Die Krallen des Luchses streifen noch ihren Rücken, sie schreit auf vor Schmerz.

Das Tier rappelt sich hoch. Es versperrt ihr den Weg in die Höhle. Eine Sekunde lang starren sie einander reglos an. Dann schleudert Klytämnestra schnell wie eine Schlange ihren Dolch, der sich in die Flanke des Raubtiers bohrt. Der Luchs heult auf, und sie rennt an ihm vorbei, zwängt sich durch den schmalen Spalt in die Höhle. Dort kauert sie in der Finsternis und hofft, dass es keinen weiteren Eingang und im Inneren keine anderen Besucher gibt.

Nach und nach gewöhnen sich ihre Augen an die Dunkelheit. Pfeile und Bogen sind unversehrt. Klytämnestra legt sie beiseite, zieht ihre blutbefleckte Tunika aus und lehnt sich an das kalte Gestein. Ihr Atem geht schnell, es klingt, als atme die Höhle selbst. Sie fragt sich, ob die Göttin Artemis sie jetzt wohl sehen kann. Das wäre ihr Wunsch, obwohl ihr Vater Tyndareos sagt, mit den Göttern brauche man sich nicht abzugeben. Ihre Mutter dagegen glaubt, dass Wälder die Geheimnisse der Götter in sich bergen. Höhlen betrachtet Leda als lebendige Zufluchtsorte, in denen das Leben aller Kreaturen bewahrt ist, die jemals darin Schutz gesucht haben. Aber vielleicht hat doch Tyndareos recht, denn diese Höhle wirkt so unbelebt wie ein nächtlicher Tempel. Nur die Klagelaute des verwundeten Luchses sind zu hören.

Als sie schließlich verstummen, späht Klytämnestra nach draußen. Nichts regt sich. Sie zieht ihre Tunika wieder an, zuckt zusammen, als der Stoff ihren verletzten Rücken streift. Dann windet sie sich erneut durch den Felsspalt.

Der Luchs liegt tot nahe der Quelle, sein Blut rot wie Wein auf der Laubstreu. Klytämnestra nähert sich vorsichtig, den Dolch gezückt. Die Augen des Raubtiers stehen offen, der weiße Mond spiegelt sich darin. Überrascht wirken sie, und auch traurig, ganz ähnlich den Augen eines Menschen. Klytämnestra bindet die Pfoten des Tiers an ihrem Köcher fest und macht sich auf den Heimweg. Im Morgengrauen, so hofft sie, wird sie den Palast erreicht haben.

Ihre Mutter wird stolz auf sie sein.

2: Eine siegt, eine verliert

2

Eine siegt, eine verliert

»Lauf nicht so schnell, Klytämnestra! Artemis bringt mich um, wenn ich wieder Zweite werde!«

Klytämnestras Lachen klingt wie Vogelzwitschern über der weiten Ebene. »Bestimmt nicht. Das hat Mutter dir nur erzählt, damit du dich mehr anstrengst.«

Zwischen Oliven- und Feigenbäumen rennen sie hindurch, faulende Früchte unter den bloßen Füßen, Blätter im Haar. Klytämnestra ist schneller, trotz ihrer Wunden entschlossen, als Erste den Fluss zu erreichen. Ihre Schwester Helena folgt keuchend, das goldene Haar schimmernd im Sonnenlicht.

Klytämnestra lässt den Hain hinter sich, läuft auf verdorrtem Gras weiter, weil die trockene Erde brennend heiß ist. Erst am Fluss hält sie inne. Sie betrachtet ihr Spiegelbild im Wasser, staubig und schweißüberströmt.

»Warte auf mich!«, ruft Helena, die am Rand des Hains stehen geblieben ist. Als sie ihre Schwester erreicht, sagt sie atemlos und mit funkelnden Augen: »Warum hast du es immer so eilig?«

Klytämnestra lächelt. Dem Volk von Sparta mag Helena wie eine Göttin erscheinen, aber in Wahrheit versucht sie in allem so zu sein wie ihre Schwester.

»Weil es heiß ist.« Klytämnestra streift ihre Tunika ab und springt in den Fluss. Ihr langes Haar umfließt sie wie feine Algen.

Die Frische des frühen Morgens weicht allmählich der Sommerhitze. An den Ufern des Flusses Eurotas, zwischen verdorrten Ebenen und zerklüfteten Bergen gelegen, kämpfen einzelne blutrote Anemonen ums Überleben. Auf dem fruchtbaren Boden in Ufernähe gedeihen Oliven- und Feigenbäume.

Helena steht noch in Ufernähe, das Wasser reicht ihr bis an die Oberschenkel. Sie watet wie immer ganz langsam in den Fluss, benetzt erst ihre Haut mit Wasser.

»Trau dich!« Klytämnestra schwimmt zu ihrer Schwester und umfasst ihre Taille.

»Das Wasser ist so kalt«, klagt Helena und klammert sich an Klytämnestra, um sich zu wärmen.

Die schüttelt lächelnd den Kopf. »Du bist einfach keine Spartanerin.«

»Ich bin eben anders als du. Wärst du ein Mann, dann wärst du bestimmt einer der stärksten Krieger von ganz Griechenland.«

»Jedenfalls bin ich einer der klügsten Menschen von ganz Sparta«, erwidert Klytämnestra mit übermütigem Grinsen.

Helena runzelt die Stirn. »So was solltest du nicht sagen. Du weißt doch, was Mutter uns über Hybris beigebracht hat.«

»›Hochmut kommt vor dem Fall‹«, zitiert Klytämnestra gelangweilt. »Aber Vater, der immer behauptet, er sei der mutigste Krieger von Sparta, ist noch nie dafür bestraft worden.«

»Weil er König ist. Wir aber nicht. Deshalb dürfen wir die Götter nicht erzürnen«, beharrt Helena.

Klytämnestra lacht. Die Ernsthaftigkeit ihrer Schwester amüsiert sie immer wieder. »Wenn du als die Schönste weit und breit giltst, darf ich wohl auch die Klügste sein. Warum sollte das die Götter erzürnen? Die sind doch ohnehin klüger und schöner als alle Menschen.«

Als Klytämnestra jetzt auf einen glitzernden Sonnenfleck zuschwimmt, folgt Helena ihr. Die beiden Schwestern tummeln sich im Fluss, das Gesicht wie Sonnenblumen dem Licht zugewandt.

Später gehen sie zu ihrem täglichen Training ins Gymnasion. Die Sonne ist heiß, und sie flüchten in den Schatten der Bäume, von denen der Innenhof gesäumt ist. Hier trainieren die Töchter der angesehensten Krieger Spartas gemeinsam mit anderen Mädchen, bis sie als junge Frauen eine Familie gründen. Die nackten Körper glänzen von Öl und Schweiß, alte Narben zeichnen sich hell auf der sonnenbraunen Haut ab.

Klytämnestra betritt den Platz, dicht gefolgt von Helena. Der Sand brennt an den Fußsohlen wie eine glühende Klinge, die Luft riecht durchdringend nach Schweiß. Der Lehrer – einer der Krieger ihres Vaters – reicht den Schwestern zuerst einen Diskus, später einen Speer und korrigiert ihre Haltung beim Wurf. Während die Sonne am Himmel höher steigt, springen, laufen und rennen die Mädchen auf dem Platz, bis ihre Glieder schmerzen und ihre Kehle ausgetrocknet ist.

Schließlich ist es Zeit für den Tanz. Helena lächelt glücklich, das Tanzen liebt sie am meisten. Zum Klang der Trommeln bewegen sich Füße im Sand, Haare wirbeln durch die sonnenflirrende Luft wie Flammenzungen. Klytämnestra tanzt mit geschlossenen Augen, ihre muskulösen Beine folgen dem Rhythmus. Helena bewegt sich sanfter und anmutiger, als fürchte sie sich vor Wildheit. Leichtfüßig und graziös, ihre Arme schwerelos wie Flügel, scheint es fast, als wolle sie sich in die Lüfte erheben. Doch das ist ihr nicht gegeben, und so tanzt sie unermüdlich.

Klytämnestra tanzt für sich selbst, Helena für die Blicke der anderen.

Das Wasser im Bad ist kühl und erfrischend. Nur Helena, Klytämnestra und anderen Spartiatinnen ist es gestattet, sich in dem kleinen Raum am Rande des Gymnasions aufzuhalten. Alle anderen müssen im Fluss baden gehen.

Klytämnestra lehnt den Kopf an die Steinwand und sieht zu, wie ihre Schwester aus dem Becken steigt. Das goldene Haar haftet an ihren Schultern. Beide Mädchen, sechzehnjährig, bemerken, wie sich ihre Körper verändern, wie ihre Gesichter klarer und erwachsener werden. Klytämnestra macht das Angst, aber sie spricht nicht darüber. Es erinnert sie daran, dass ihre Mutter Leda in diesem Alter schon mit Tyndareos vermählt war und ihre Heimat verlassen hatte.

Leda stammt aus Ätolien, dem unfruchtbaren bergigen Land im Norden Griechenlands, das bekannt ist für wilde Tiere, Naturgottheiten und allerlei Geistwesen. Wie sämtliche ätolischen Prinzessinnen vor ihr war Leda Jägerin, erfahren mit Axt und Bogen, und huldigte der Berggöttin Rhea. König Tyndareos liebte ihre Wildheit und heiratete sie, obwohl die Griechen die Stämme von Ätolien als grob und ungehobelt schmähten und behaupteten, sie äßen rohes Fleisch wie die Tiere. Als Leda, eine kraftvolle Frau mit rabenschwarzem glänzendem Haar und olivbrauner Haut, dann die hellhäutige honigblonde Helena gebar, glaubte jeder in Sparta, dass Zeus ihr Vater sei. Den Gott gelüstete es stets nach schönen jungen Frauen, und in allerlei Verwandlungen nahm er sich, was er begehrte. Als Stier entführte er die phönizische Prinzessin Europa, als Goldregen erschien er der bezaubernden Danaë, als Nebelwolke der Priesterin Io.

Als Leda einmal alleine am Ufer des Eurotas saß und ins Wasser blickte, näherte er sich ihr angeblich in Gestalt eines Schwans. Er flog in ihre Arme, und als sie ihn streichelte, nahm er sie mit Gewalt. Es gab jedoch allerlei detailreiche Versionen des Geschehens bei den Spartiaten. In einigen Geschichten kämpfte Leda und wehrte sich, wurde vom Schnabel des Schwans verletzt, während er sie mit seinen Schwingen festhielt. In anderen Versionen hieß es, die Vereinigung sei lustvoll gewesen für Leda, die verzückt zurückgeblieben sei.

»Ganz bestimmt hat es ihr gefallen«, hatte Klytämnestra einmal einen Jungen im Gymnasion sagen hören. »Die Königin ist anders … ihr Volk ist barbarisch.«

Klytämnestra hatte diesen Jungen mit einem Stein ins Gesicht geschlagen, ihrer Mutter jedoch nichts davon gesagt.

Derlei Gerüchte wurden aus Neid verbreitet, denn Leda war wunderschön, und die Spartiaten misstrauten ihr. Aber böse Zungen werden selten überhört, und so glaubt inzwischen auch König Tyndareos selbst, dass Helena nicht seine Tochter ist. Er sieht nichts von sich in diesem Mädchen, das Musik und Tanz liebt und beim Anblick eines verwundeten Soldaten in Tränen ausbricht.

Klytämnestra aber weiß, dass Helena ihre Schwester ist, denn ihr Wille ist nicht minder stark, auch wenn sie als Kind schon zarter und sanfter war. Damals verglich Helena jede Einzelheit ihrer kleinen Körper, bis sie etwas fand, das gleich war. Erst dann war sie zufrieden. Die Wimpern beider Schwestern sind lang und dicht, ihre Finger schmal, ihr Hals lang. Aber wenn Klytämnestra damals sagte, ihr Haar sei so dunkel wie Erde, schmollte Helena.

»Die Jungen werden gleich hier sein.«

Klytämnestra schaut auf. Die anderen Mädchen haben das Bad verlassen, nur Helena ist noch da, und sie betrachtet ihre Schwester mit schief gelegtem Kopf wie eine neugierige Taube. Klytämnestra würde sie gerne fragen, ob sie sich auch vor der Zukunft fürchtet. Doch sie findet nicht die richtigen Worte, und so richtet sie sich auf und sagt nur:

»Dann lass uns gehen.«

An diesem Abend sind nur Frauen im Speisesaal. Ihr Lachen hallt von den Wänden wider, der Geruch von gebratenem Fleisch liegt in der Luft. Als Klytämnestra und Helena hereinkommen, sitzt ihre Mutter am Kopfende des Tisches und spricht mit Dienerinnen, während Timandra, Phoibe und Phylonoe, Klytämnestras jüngere Schwestern, ihre Teller mit Fladenbrot und Oliven füllen. Die Mädchen kauen zufrieden, Hände und Wangen fettig vom Fleisch. Helena und Klytämnestra nehmen die leeren Plätze zu beiden Seiten der Mutter ein.

Durch die hohen Fenster des großen Saals blickt man auf die weite Ebene. Die Wände sind kahl bis auf einige alte Waffen, die man dort aufgehängt hat. An dem langen abgenutzten Tisch aus dunklem Holz speisen gewöhnlich Männer und Frauen gemeinsam.

»Sorgt dafür, dass niemand Getreide aus den Lagern stiehlt«, befiehlt Leda den Bediensteten, »und dass genügend Wein für den König bereitsteht, wenn er von seiner Reise zurückkehrt.« Dann entlässt sie die Dienerinnen mit einer Handbewegung, und sie huschen so lautlos hinaus wie Fische, die durchs Wasser gleiten.

Phoibe wischt sich die Hände an ihrer braunen Tunika ab und beugt sich vor. »Wann ist Vater wieder da?« Sie ist noch ein kleines Mädchen wie ihre Schwester Phylonoe. Beide haben die olivbraune Haut und die dunkelgrünen Augen ihrer Mutter.

»Euer Vater und eure Brüder werden heute Abend von den Rennen zurückkommen«, antwortet Leda und verspeist genüsslich ein Stück Käse. Klytämnestras Onkel hat in Akarnanien Wettrennen veranstaltet, an denen junge Männer aus allen griechischen Städten teilnahmen.

»Das wird bestimmt so langweilig wie eine Versammlung des Ältestenrats, Schwester«, hatte Kastor vor der Abreise zu Klytämnestra gesagt. »Zu jagen und Mutter im Palast zu helfen, macht dir sicher mehr Spaß.« Dann hatte er sie leicht auf die Stirn geküsst, und Klytämnestra hatte über seine Lüge gelächelt. Ihr Bruder wusste ganz genau, wie gerne sie mitgekommen wäre.

»Glaubt ihr, Kastor und Polydeukes haben Rennen gewonnen?«, fragt Phylonoe.

»Ganz bestimmt«, antwortet Timandra, bevor sie herzhaft in ein saftiges Stück Schweinefleisch beißt. Sie ist dreizehn, mit eher groben und reizlosen Zügen, die denen ihres Vaters gleichen. »Polydeukes ist stärker als alle anderen Spartaner, und Kastor läuft schneller als die Götter.«

Phylonoe lächelt zufrieden, und Phoibe gähnt und lässt heimlich ein Stück Fleisch für die Haushunde unter den Tisch fallen.

»Mutter, erzähl uns doch eine Geschichte«, bittet Phoibe. »Vater erzählt uns immer wieder die gleichen.«

Leda lächelt. »Klytämnestra macht das.«

»Wollt ihr hören, wie Kastor und ich den Wolf getötet haben?«, fragt Klytämnestra.

»Ja, ja!«, ruft Phoibe begeistert und klatscht in die Hände.

Und so beginnt Klytämnestra zu erzählen, und ihre Schwestern hören gespannt zu. Blutvergießen und Tod machen ihnen keine Angst, weil sie Kinder sind. Sie leben in einer Welt der Mythen und Gottheiten und verstehen noch nicht, was Wirklichkeit und was erfunden ist.

Der Himmel draußen leuchtet orangerot. Jemand im Dorf singt, und die heiße Luft duftet süß.

»Timandra ist dir so ähnlich«, sagt Helena, während sie sich ins Bett legt. Das Zimmer, das sie sich mit Klytämnestra teilt, befindet sich am Ende des Gynäkeions, der Frauengemächer. Die Wände sind mit schlichten Bildern bemalt – roten Blumen, blauen Vögeln, goldenen Fischen. Es gibt zwei Holzhocker, auf denen die ordentlich gefaltete Kleidung liegt, eine Wasserschüssel und ein Bett aus ägyptischem Ebenholz, das Helena von dem Athener Theseus geschenkt bekam, als sie vierzehn war.

Klytämnestra schöpft Wasser mit den Händen aus der Schüssel, um sich das Gesicht zu waschen.

»Findest du nicht auch, dass Timandra dir ähnlich sieht?«, fragt Helena.

»Hmm.«

»Sie ist ziemlich ungestüm.«

Klytämnestra lacht, während sie sich das Gesicht abtrocknet. »Willst du damit sagen, ich sei auch ungestüm?«

Helena runzelt die Stirn. »Nein, das meinte ich nicht.«

»Ich weiß.« Klytämnestra legt sich ins Bett und schaut zur Decke hoch, an der sie sich manchmal Sterne vorstellt. »Bist du müde?«

»Nein«, flüstert Helena neben ihr. Sie zögert, holt dann tief Luft. »Heute Nacht kommt Vater zurück, und dann wird er dir und Timandra alles über die Wettläufe berichten. Er liebt dich sehr.«

Klytämnestra schweigt, betastet die verschorfte Wunde auf ihrem Rücken.

»Mir erzählt er nichts«, fügt Helena hinzu. »Wahrscheinlich weil ich noch nie etwas getötet habe.«

»Du weißt doch, dass es damit nichts zu tun hat«, widerspricht Klytämnestra. »Er glaubt, dass Leda einen anderen Mann hatte.«

»Und war es so?«

Wie oft haben sie dieses Gespräch schon geführt? Seufzend antwortet Klytämnestra das Gleiche wie immer: »Es spielt keine Rolle. Du bist Ledas Tochter und meine Schwester. Und nun lass uns schlafen.«

Und wie immer lauscht Helena so aufmerksam, als höre sie diese Worte zum ersten Mal. Dann wirft sie ihrer Schwester ein kleines Lächeln zu, schließt die Augen und entspannt sich. Klytämnestra wartet ab, bis Helenas Atem ruhig und gleichmäßig wird. Dann wendet sie sich ihrer schlafenden Schwester zu, betrachtet ihr zartes schönes Gesicht und denkt: Wann haben wir begonnen, einander zu belügen?

Am nächsten Morgen finden Ringkämpfe statt. Bedienstete harken und glätten den Sand im Gymnasion, tragen einen hochlehnigen Stuhl in den Schatten unter den Bäumen. Die Spartiatinnen versammeln sich in einer Ecke des Platzes. Einige sind unruhig, scharren mit den Füßen, andere stehen still da, betasten ihre Narben von früheren Verletzungen. Klytämnestra dehnt ihre Arme, während Helena ihr mit behutsamen Handgriffen das Haar zusammenbindet, damit es ihr nicht ins Gesicht fällt.

Oben auf dem sonnenbeschienenen Hügel ragt der Palast auf, Fluss und Berge gegenüber liegen noch im kühlen Schatten. Stille liegt über dem Kampfplatz, der hinter Felsblöcken und hohen Sträuchern halb verborgen liegt. Im Frühling und Herbst wird hier auch Musik und Dichtung unterrichtet, doch dafür ist es jetzt zu warm. Die Luft ist so heiß, dass sie an der Haut zu kleben scheint.

Auf dem staubigen Weg zum Palast erscheint eine Gruppe Männer. Die Bediensteten verlassen den Platz und kauern sich unter die Bäume, die Spartiatinnen verstummen und warten ab. Schließlich nehmen die Krieger ihre vorgeschriebenen Plätze auf dem Sandfeld ein, und Tyndareos lässt sich auf dem hochlehnigen Stuhl nieder. Der König ist nicht groß, aber kraftvoll und muskulös. Seine Augen sind hell und scharf wie die eines Adlers, sein Blick ruht auf den Mädchen. Schließlich räuspert er sich und spricht:

»Ihr lebt, um Sparta und euren König zu ehren. Ihr kämpft, um starke, gesunde Kinder zu gebären und euer Haus zu führen. Ihr kämpft, um eurer Stadt die Treue zu erweisen. Ihr kämpft für die Gemeinschaft. Überleben, Mut und Stärke sind eure Pflicht.«

»Überleben, Mut und Stärke sind unsere Pflicht«, wiederholen die Mädchen im Chor.

»Wer beginnt?«, fragt Tyndareos und wirft einen raschen Blick auf Klytämnestra.

Sie hält seinem Blick stand, antwortet jedoch nicht. Es kann ein Fehler sein, andere als Erste herauszufordern, das hat ihr Bruder ihr beigebracht. Klytämnestra ringt seit Jahren mit den Spartiatinnen, aber sie lernt noch immer Neues von ihnen, manchmal auch geheime Kniffe, die ihr bislang verborgen geblieben sind. Deshalb ist es wichtig, ihnen zunächst zuzusehen.

Eupoleia tritt vor. Sie wählt als Gegnerin ein dünnes Mädchen, dessen Name Klytämnestra nicht kennt, und der Kampf beginnt.

Eupoleia ist langsam, aber rabiat. Sie stößt einen Schrei aus und versucht die Haare der Gegnerin zu packen, die ausweicht, dabei verängstigt wirkt wie eine Streunerkatze. Als Eupoleia wieder auf ihren Kopf zielt, ist die Gegnerin nicht schnell genug, und ein Hieb aufs Kinn streckt sie nieder. Sie steht nicht wieder auf, der Kampf ist beendet.

Tyndareos sieht enttäuscht aus. Er wohnt dem Training nicht häufig bei und will dann Qualität zu sehen bekommen. »Die Nächste«, sagt er.

Kyniska tritt vor, und die anderen Mädchen weichen ihr aus wie verschreckte Hunde. Sie ist die Tochter eines Kriegsgefährten von Tyndareos, groß und muskulös, mit markanter gebogener Nase. Klytämnestra erinnert sich noch, wie Kyniska ihr vor Jahren auf dem Marktplatz ihr Spielzeug stehlen wollte, eine bemalte Kriegerfigur aus Ton.

»Gegen wen kämpfst du, Kyniska?«, fragt Tyndareos.

Etwas in Kyniskas Blick lässt Klytämnestra das Blut in den Adern gefrieren. Bevor sie sich freiwillig melden kann, sagt Kyniska: »Gegen Helena.«

Ein erschrockenes Raunen ist zu hören. Noch nie hat jemand Helena herausgefordert, weil alle wissen, dass es ein ungleicher und deshalb unehrenhafter Kampf wäre. Die Mädchen befürchten, dass Tyndareos seine Tochter schützen wird, aber er schützt niemanden. Die Blicke aller ruhen auf ihm, als er nickt.

»Nein«, sagt Klytämnestra und ergreift den Arm ihrer Schwester.

Tyndareos runzelt die Stirn. »Sie kann kämpfen wie alle Spartaner.«

»Ich trete statt ihrer an«, erwidert Klytämnestra.

Helena schiebt ihre Schwester von sich weg. »Du beschämst mich.« Sie wendet sich Kyniska zu. »Ich stelle mich dem Kampf.« Ihre Hände zittern, als sie ihr Haar verknotet.

Klytämnestra weiß nicht, was sie tun soll. Sie beißt sich so fest auf die Innenseite der Wange, dass sie Blut schmeckt.

Helena geht zur Mitte des Platzes, Kyniska folgt ihr. Einen Augenblick lang herrscht Stille. Ein leichter Wind weht über den Platz, der Sand glitzert in der Sonne. Dann greift Kyniska an. Helena weicht aus, schnell und anmutig wie ein Reh. Kyniska tritt zurück und überlegt. Die gefährlichsten Kämpferinnen sind jene, die nachdenken, das weiß Klytämnestra. Als Kyniska wieder angreift, springt Helena in die falsche Richtung und wird am Hals getroffen. Sie fällt seitwärts, bekommt dabei das Bein ihrer Gegnerin zu fassen und reißt sie mit sich zu Boden. Was Kyniska nicht davon abhält, Helena mehrfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Klytämnestra will die Augen schließen, aber so wurde sie nicht erzogen. Während sie weiter hinschaut, denkt sie daran, wie sie Kyniska später im Wald oder am Fluss verprügeln, ihr Gesicht verunstalten wird, bis dieses Mädchen verstanden hat, dass man manche Menschen nicht anrühren darf.

Als Kyniska von Helena ablässt, kriecht diese auf allen vieren vom Kampfplatz, Gesicht und Hände sind blutig und geschwollen. Flieg, flieg weg, würde Klytämnestra am liebsten schreien, aber Rehe haben keine Flügel, und Helena kann sich kaum noch aufrichten. Kyniska wartet nicht ab, bis ihre Gegnerin sich erholt, sondern tritt nach ihr, und als Helena sie wegstoßen will, wirft sich Kyniska auf sie und verdreht ihr den Arm hinter dem Rücken.

Klytämnestra schaut zu Tyndareos hinüber, doch dessen Gesicht ist ausdruckslos. Er wird mit Sicherheit nicht eingreifen.

Als Helena aufschreit, stürmt Klytämnestra auf den Platz. Kyniska fährt überrascht herum, aber da hat Klytämnestra sie schon an den Haaren gepackt und zu Boden geschleudert. Als sie den Kopf hebt, bohrt Klytämnestra ihr ein Knie in den Rücken und drückt sie nach unten in den Staub. Aus dem Augenwinkel sieht sie, dass Helena halb bewusstlos neben ihnen liegt. Es ist vorbei, denkt Klytämnestra, aber Kyniska bekommt ihren Knöchel zu fassen und verdreht ihn mit brutaler Gewalt. Klytämnestra strauchelt, und Kyniska ringt nach Atem, ihre Augen sind blutunterlaufen.

»Das ist nicht dein Kampf«, keucht sie heiser.

Du irrst dich. Klytämnestra reißt sich los, ihr Knöchel schmerzt, aber sie achtet nicht darauf, sondern stellt sich mit beiden Beinen auf Kyniskas Rücken, damit sie nicht mehr hochkommt. Als der Widerstand spürbar nachlässt, humpelt Klytämnestra zu ihrer Schwester, hilft ihr auf und stützt sie. Helena bekommt kaum noch Luft. Als sie sich gemeinsam davonschleppen, spürt Klytämnestra den wütenden Blick ihres Vaters im Rücken.

Der Knöchel schwillt an, die Haut verfärbt sich purpurrot, und der Fuß wird allmählich gefühllos. Eine Dienerin nimmt sich der Verletzung an, arbeitet mit schnellen, geschickten Bewegungen, den Blick gesenkt. Menschen wie sie – Heloten, die ihr Land an die Spartaner verloren haben – leben seither hier wie Sklaven. Sie sind überall im Palast als Bedienstete im Einsatz, meist mit bedrückter oder ausdrucksloser Miene und in gebeugter Haltung.

Klytämnestra lehnt den Kopf an die Wand. Ohnmächtige Wut tobt in ihr. Manchmal wird der Zorn so mächtig, dass sie ihn am liebsten mit einem Messer aus sich herausschneiden würde. Jetzt ist diese Wut gegen Kyniska gerichtet, die es gewagt hat, Helena zu verletzen; gegen Tyndareos, der nichts dagegen unternommen hat; gegen Leda, die niemals einschreitet, wenn Tyndareos’ Gleichgültigkeit ihren Töchtern schadet.

»Fertig«, sagt das Mädchen. »Ihr müsst jetzt ruhen.«

Klytämnestra steht auf, sie will unbedingt nach Helena sehen.

»Ihr dürft nicht gehen«, sagt das Mädchen stirnrunzelnd.

»Bring mir den Stock meiner Großmutter«, befiehlt Klytämnestra.

Das Mädchen nickt folgsam und holt den edlen Holzstock aus den königlichen Gemächern, wo Tyndareos seine persönlichen Dinge aufbewahrt.

Ihren Großvater Oibalos hat Klytämnestra nie kennengelernt, sie weiß nur, dass er der Schwiegersohn des Helden Perseus war. Doch ihre Großmutter Gorgophone hat sie noch gut in Erinnerung: eine große, kraftvolle Frau, die zweimal verheiratet gewesen war, was es zuvor noch nie gegeben hatte. Nach dem Tod ihres ersten Gatten, des Königs von Messenien – dessen Name Klytämnestra entfallen ist –, heiratete Gorgophone Oibalos, obwohl sie älter war als er. Dennoch überlebte sie auch ihn. Klytämnestra erinnert sich noch, wie Gorgophone, in Schaffelle gehüllt, das Gesicht von Runzeln durchzogen wie Spinnwebfäden, kurz vor ihrem Tod mit Helena und ihr sprach.

»Ihr entstammt einer Dynastie von Königinnen«, sagte Gorgophone damals mit ihrer dunklen Stimme, »und ihr Mädchen werdet länger in Erinnerung bleiben als eure Brüder. So war es auch bei meinen Brüdern. Alkaios, Mestor, Helios … gute Männer, tapfere Männer, aber wer erinnert sich noch an sie? Niemand.«

»Meinst du wirklich?«, fragte Helena. Sie war erst zwölf, wirkte aber damals schon so ernsthaft wie eine Erwachsene.

Gorgophone fixierte ihre Enkelinnen. Ihre Augen waren getrübt, aber hellwach. »Ihr seid stark und treu, aber ich kann auch Vorsicht und Argwohn bei euch erkennen. Ich habe lange zwischen Königen und Helden gelebt, und sie alle wurden irgendwann zu stolz. Wenn Männer zu stolz sind, werden sie auch unachtsam und zu vertrauensvoll und fallen früher oder später Verrätern zum Opfer.«

Klytämnestra lauschte den klaren, weisen Worten ihrer Großmutter wie gebannt.

»Ehrgeiz, Mut, Misstrauen«, fuhr Gorgophone fort. »Das braucht ihr, wenn ihr bald Königinnen sein werdet. Nur damit könnt ihr die Männer überleben, die euch beseitigen wollen.«

Einige Stunden später war Gorgophone gestorben, und seither bewahrte Klytämnestra das Andenken an die Worte ihrer Großmutter, kostete sie immer wieder wie Honigtropfen auf den Lippen.

Ihr Knöchel ist heiß und pocht, während Klytämnestra jetzt, auf Gorgophones Stock gestützt, durch die langen Gänge des Palastes humpelt. Fackeln an den Wänden erzeugen Schatten, die den schwarzen Figuren auf Amphoren gleichen. Als sie sich dem Gynäkeion nähert, schmerzt der Fuß so schlimm, dass sie die Zähne zusammenbeißen muss. Die Fenster hier sind kleiner, die Wände mit farbigen Mustern bemalt. Klytämnestra hinkt zu den Bädern, wo Helena sich aufhält, und bleibt stehen, als sie laute Stimmen vernimmt.

»Ich sage es dir nicht«, hört sie Helena. »Das wäre nicht richtig.«

»Es ist nicht richtig, dass sie gegen dich angetreten ist. Du weißt doch, wie das ist. Wenn es eine wagt, werden andere es ihr gleichtun.« Die Stimme von Polydeukes, scharf wie die Klinge einer Streitaxt. Helena erwidert nichts. Nur das Plätschern von Wasser und Polydeukes’ Schritte sind zu hören, der erregt auf und ab geht.

»Sag es mir, Helena. Sonst frage ich Klytämnestra.«

Klytämnestra betritt den Baderaum. »Nicht nötig.«

Ihre Schwester liegt in einer bemalten Tonwanne. Helenas Gesicht ist verfärbt und entstellt, die Wunden an ihren Armen sind mit Heilkräutern bedeckt. Ihre Lippen sind aufgeplatzt, ein Auge ist so zugeschwollen, dass nur noch ein winziger Streifen Hellblau zu sehen ist, wie ein Lichtblick an einem wolkigen Tag.

Polydeukes dreht sich um. Er ist so schlank wie Klytämnestra, aber größer, mit honigfarbener Haut. Bald wird er zwanzig sein und in Schlachten kämpfen.

»Kyniska war es, die Helena herausgefordert hat«, beginnt Klytämnestra. Als Polydeukes mit wutverzerrtem Gesicht hinausstürmen will, hält sie ihn am Arm fest. »Aber du wirst nichts unternehmen. Das habe ich schon getan.«

Polydeukes blickt auf ihren Knöchel. In seinen Augen lodert etwas, das Klytämnestra nur allzu gut kennt: Ihr Bruder ist hitzig, stets kampfbereit. »Das hättest du nicht tun sollen«, sagt er und schüttelt ihre Hand ab. »Vater wird böse sein.«

»Auf mich, nicht auf dich«, erwidert Klytämnestra. Sie weiß, wie sehr Polydeukes es hasst, Tyndareos zu enttäuschen.

»Klytämnestra hat mich beschützt«, wirft Helena ein. »Das Mädchen hätte mich umgebracht.«

Polydeukes ballt vor ohnmächtiger Wut die Fäuste. Helena ist seit jeher seine Lieblingsschwester.

»Und sie hatte keine andere Wahl«, spricht Helena mühsam weiter.

Polydeukes nickt, scheint etwas sagen zu wollen, geht dann aber hinaus. Helena schließt die Augen, lässt den Kopf an der Wanne ruhen.

»Ich schäme mich«, flüstert sie. Der Raum ist nur spärlich beleuchtet, Klytämnestra kann nicht erkennen, ob sie weint. Die Luft riecht nach Blut.

»Du bist jedenfalls am Leben«, sagt sie. Weder Tyndareos noch irgendein anderer Spartaner würde ihr beipflichten, dass ein Leben mit Scham besser ist als ein ruhmreicher Tod. Doch das ist Klytämnestra einerlei. Sie will sich für das Leben entscheiden. Ruhm kann sie später noch erringen.

Ihr Vater sitzt im Megaron, dem Hauptraum des Palastes, auf seinem Thron nahe der Herdstelle und spricht mit Kastor und Leda. Die Halle ist weitläufig und kunstvoll beleuchtet. An den Wänden laufen, jagen und kämpfen leuchtend farbige Figuren – Eber, Jagdhunde, Pferde und Helden mit Speeren, die langen, wehenden Haare wellengleich. Gänse und Schwäne fliegen über die im Licht schimmernden Ebenen.

Tyndareos hält einen Becher Wein in der Wand. Neben ihm auf einem kleineren Thron, bedeckt mit Lammfellen, sitzt Leda. Kastor lehnt an einer der Säulen, lässig wie immer. Als Klytämnestra sich hinkend nähert, grinst er. »Und wieder einmal steckst du in Schwierigkeiten, Schwester. Wie Polydeukes«, sagt er. Seine Gesichtszüge werden – wie die seines Zwillingsbruders – immer klarer und männlicher.

»Kyniska wird sich bald erholt haben«, sagt Tyndareos.

»Gut«, erwidert Klytämnestra. Sie spürt den amüsierten Blick ihres Bruders im Rücken, der eine Vorliebe für Zwietracht hat und es genießt, wenn jemand gescholten wird.

»Zum Glück war es ein Mädchen«, fügt Tyndareos hinzu.

Klytämnestra weiß, dass Königskinder ungestraft Häuser niederbrennen, vergewaltigen, stehlen und töten dürfen. Doch den Sohn eines anderen Edelmanns umzubringen, ist strengstens untersagt.

»Kyniska hat deine Tochter gedemütigt«, sagt sie.

Ihr Vater verzieht ärgerlich das Gesicht. »Du hast Kyniska gedemütigt, indem du ihr einen Kampf nach den Regeln verweigert hast.«

»Du kennst doch die Regeln«, sagt Leda zu ihrer Tochter. »Wenn zwei Mädchen kämpfen, siegt eine, die andere verliert.«

Klytämnestra weiß das wohl, aber so einfach ist das aus ihrer Sicht nicht. Leda hat ihr beigebracht, dass es in jedem Kampf Sieger und Verlierer gibt und dass man daran nichts ändern kann. Aber wenn man die Verliererin liebt und ihren Niedergang tatenlos mit ansehen muss? Wenn sie es nicht verdient hat, schrecklich geschlagen und in den Staub getreten zu werden? Wenn Klytämnestra solche Fragen in ihrer Kindheit stellte, schüttelte Leda stets den Kopf und antwortete: »Du bist keine Gottheit. Nur die Götter können sich einmischen.«

»Kyniska hätte Helena umgebracht.« Klytämnestra wiederholt die Worte ihrer Schwester, weiß aber, dass sie nicht wahr sind. Kyniska hätte Helena nicht getötet, sondern ihr nur schwere Verletzungen zugefügt.

»Sie hätte niemanden getötet«, widerspricht Tyndareos.

»Ich kenne Kyniska«, wirft Kastor ein. »Dieses Mädchen ist enorm gewalttätig. Einmal hat sie eine Helotin mit Fausthieben umgebracht.«

»Woher kennst du Kyniska so gut?«, fragt Leda mit belustigtem Unterton, aber Kastor bleibt ungerührt.

Alle wissen um seine Liebschaften. Seit einigen Jahren schon hört Klytämnestra Wispern und Stöhnen hinter geschlossenen Türen. Dienerinnen teilen ebenso mit ihren Brüdern das Bett wie Töchter von adligen Kriegern, und so wird es auch bleiben, bis Kastor und Polydeukes sich zur Heirat entschließen. Wenn Klytämnestra im Palast Dienerinnen sieht, die Wein einschenken, Fleisch schneiden und Böden schrubben, fragt sie sich oft, welche wohl Gespielinnen von Kastor waren. Die meisten vermutlich. Doch diejenigen, die Polydeukes bevorzugt, sind leicht zu erkennen, denn sie haben blondes Haar, helle Haut und wasserblaue Augen wie Helena. Solche Mädchen gibt es selten im Palast.

»Vater«, sagt Klytämnestra jetzt, »ich habe nur getan, was Krieger in der Schlacht tun. Sehen sie einen Freund in Not, dann sind sie an seiner Seite und kämpfen für ihn.«

Tyndareos’ Hand schließt sich fester um den Weinbecher. »Was weißt du schon von Schlachten?« Sein Tonfall ist schroff. »Was weißt du überhaupt?«

»Endlich hat mal jemand Kyniska verpasst, was sie verdient hat«, bemerkt Kastor vergnügt, als sie das Megaron verlassen.

Er trägt seine Schwester auf den Schultern, wie früher in der Kindheit. Kastor trug Klytämnestra, Polydeukes Helena, und die beiden Jungen machten Wettrennen und lachten, bis ihnen das Gesicht wehtat.

»Ich wollte sie töten«, sagt Klytämnestra.

Kastor lacht. »Na, du warst immer schon jähzornig. Und andere waren dir auch immer schon wichtiger als du selbst.«

»Das stimmt nicht.«

»Du weißt, dass ich recht habe«, erwidert ihr Bruder. »Natürlich nicht jeder, nur die Familie.«

Sie sind bei den Stallungen am hinteren Teil des Palastes angelangt. Dort ist der Boden ebener und weniger steinig. Einige junge Männer üben sich im Reiten, andere füttern die Pferde.

»Komm, wir machen einen Ausritt«, sagt Kastor.

Auf einem stämmigen Hengst, der den Namen des Kriegsgottes Ares trägt, reiten sie über die ausgedörrten Ebenen, auf denen hie und da rote und gelbe Blüten zu sehen sind, vorbei an den Feigenbäumen bis zum Eurotas. Kastor reitet schnell, pfeifend und lachend, und Klytämnestra klammert sich an ihm fest. Ihr verletzter Knöchel schmerzt, ihr Gesicht ist erhitzt von der Sonne. Staub und Sand wirbeln auf, bis sie ins Wasser reiten. Kastor hilft seiner Schwester vom Pferd, und sie setzen sich ans Ufer, wo saftiges grünes Gras und Blumen wachsen, manchmal aber auch verwesende Leichen gefunden werden.

»Du weißt schon selbst, dass Vater recht hat, oder?«, sagt Kastor. »Kyniska hatte jedes Recht, Helena anzugreifen.«

»Nein. Weil Helena anders ist.«

»Wir sind alle anders.«

Klytämnestra sieht ihren Bruder von der Seite an. »Du weißt, wie ich das meine.«

Kastor schmunzelt. »Es ist nicht gut, wenn du sie zu sehr beschützt. Du unterschätzt Helena. Wenn du nicht eingeschritten wärst, hätte Helena beim nächsten Mal entschlossener gekämpft.«

»Und wenn sie gestorben wäre?«

Kastor zieht amüsiert die Augenbrauen hoch. »Menschen fordern sich doch immer heraus. Die Stärksten und die Schwächeren – alle kommen und gehen. Aber manche sind beständiger als andere.« Kastor spielt mit einem Grashalm, reißt ihn dann aus. »Du hast die Kraft unserer Eltern geerbt, aber Helena hat ihre eigenen Stärken. Sie mag sanft und zart sein, aber sie ist auch gewitzt. Würde mich nicht wundern, wenn sie uns alle überlebt.«

Die Unbeschwertheit ihres Bruders ist herzerwärmend für Klytämnestra. Bei Freude und Leid, Spielen und Wettkämpfen war stets Kastor an ihrer Seite, der ihr die Rätsel der Welt erklärte und nichts besonders ernst nahm.

Einen Moment lang denkt sie darüber nach, wie es wohl sein wird, wenn Kastor nicht mehr bei ihnen ist.

3: Ein König

3

Ein König

Wenn Fremde zu Besuch kommen, wird der Palast zur Gerüchteküche. Überall hört man Flüstern und Raunen, und die Dienerschaft bringt fieberhaft alles auf Hochglanz. Eines Nachmittags, als die Sonne milder wird und die Luft von Düften geschwängert ist, kommen Dienerinnen, um Klytämnestra zum Bad zu geleiten. »Ein wichtiger Mann kommt zum Abendmahl«, verkünden sie aufgeregt.

»Ein Krieger?«, fragt Klytämnestra, während sie den dunklen Korridor zu den Bädern entlanggehen. Der Schmerz in ihrem Knöchel lässt von Tag zu Tag mehr nach, bald wird sie wieder laufen und trainieren können.

»Ein König, so heißt es.«

In den Bädern liegt Helena schon in ihrer Wanne und wäscht sich. Die Verletzungen sind beinahe verheilt, ihr Gesicht ist wieder glatt und schimmernd. Nur an der linken Wange, wo der Knochen gebrochen war, ist noch ein blaues Mal zu sehen. Die beiden Wannen neben ihr sind mit Wasser gefüllt, dahinter bereitet eine alte Dienerin Seife aus Olivenöl vor, die frisch und fruchtig duftet.

»Hast du gehört?«, fragt Helena.

Klytämnestra streift ihre Tunika ab und steigt in die Wanne. »Lange her, dass wir Besuch hatten.«

»Ja, viel zu lange«, erwidert Helena strahlend. Sie liebt es, wenn Gäste kommen.

Die Tür geht auf, und Timandra stürmt herein, atemlos, schmutzig und mit zerzaustem Haar, und springt in das vorbereitete kalte Bad. Ihre monatliche Blutung hat schon eingesetzt, aber ihr Körper ist noch der eines Kindes, ohne weibliche Rundungen.

»Wasch dich bloß gründlich, Timandra«, sagt Klytämnestra. »Du siehst aus, als hättest du dich im Dreck gewälzt.«

Timandra kichert. »Hab ich auch gemacht.«

Helena lächelt vergnügt. Die freudige Erwartung ist ihr anzusehen. »Wir müssen jetzt alle gepflegt aussehen«, sagt sie, »ein reicher König kommt zu Besuch.«

Die alte Dienerin beginnt Helenas Haar zu kämmen, entwirrt mit braunen, runzligen Händen die blonden Locken so behutsam, als seien sie gesponnenes Gold.

Timandra betastet die Knoten in ihren dunklen Haaren und erwidert unbekümmert: »Ich darf aber schmutzig sein. Dieser König will ganz bestimmt zu dir.«

»Er kommt wohl eher nicht, um eine Braut zu suchen«, sagt Helena. »Es hat etwas mit Handel und dergleichen zu tun.«

Klytämnestra fühlt sich gekränkt. Warum wird beim Heiraten nur an Helena gedacht?

Als hätte sie die Gedanken ihrer Schwester erraten, sagt Helena: »Vielleicht macht er Klytämnestra den Hof.« Ihre Stimme klingt seidenglatt, doch zum ersten Mal schwingt in ihren Worten etwas mit, das Klytämnestra nicht deuten kann.

»Könige interessieren mich nicht«, sagt sie gleichgültig. Als ihre Schwester schweigt, schaut sie zu ihr hinüber. Helena starrt sie finster an.

»Unsinn«, erwidert sie. »Du wirst einen König heiraten.«

Eigentlich will Klytämnestra sagen, dass es ihr viel wichtiger ist, eine starke Königin zu sein, als einen König zu heiraten. Aber sie spürt, dass Helena verletzt ist, wie immer, wenn ihre Schwester ihr nicht zustimmt.

Sie beschließt, dass dieses Gespräch überflüssig ist. Weil sie nicht überheblich und streitsüchtig sein will wie die Männer, streckt sie eine Hand aus und berührt Helenas Schulter.

Als sie sagt »Wie wir alle«, wird Helenas Miene sanft, und das sonnige Lächeln kehrt zurück.

In einem großen Raum neben dem Speisesaal werden die Mädchen in mousike, der Musenkunst, unterrichtet. Vor ihnen steht eine Truhe, angefüllt mit Flöten und Lyren. Ihre Lehrerin, eine alte Spartiatin, die während der Mahlzeiten häufig Dichtung vorträgt, spielt den drei Schwestern auf der Lyra ein neues Lied vor, das sie lernen sollen. Helena runzelt konzentriert die Stirn, doch Timandra blickt mürrisch zu Boden, bis Klytämnestra sie mit dem Ellbogen anstößt.

Das Lied handelt von der Rache der Göttin Artemis, vom grausamen Schicksal jener Männer, die den Zorn der Götter herausfordern. Der Jäger Aktaion überraschte Artemis dabei, wie sie in einer Quelle in den Bergen badete. Er rief seine Freunde herbei, um die Göttin gemeinsam zu beobachten. Doch dies tut kein Sterblicher, ohne Artemis’ Zorn heraufzubeschwören. »Der Jäger wird zum Gejagten«, singt die Lehrerin, »und als Aktaion in die Wälder flüchtet, verwandelt Artemis ihn in einen Hirsch.«

Als die Mädchen das Lied vortragen sollen, vergisst Timandra die Hälfte des Textes. Die Stimmen von Helena und Klytämnestra dagegen begegnen sich wie Himmel und Ozean, eine hell und lieblich, die andere dunkel und kraftvoll. Als sie verstummen, nickt die Lehrerin den beiden lächelnd zu.

»Seid ihr bereit, unseren Gast zu beeindrucken?« Kastor steht in der Tür, ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen.

Helena errötet, und Klytämnestra legt die Lyra beiseite. »Du brauchst nicht neidisch zu sein. Bestimmt hat er auch Augen für dich.«

Kastor lacht. »Das bezweifle ich. Jedenfalls … für dich ist der Unterricht zu Ende, Klytämnestra. Mutter erwartet dich im Gynäkeion.«

Im Korridor vor Ledas Zimmer riecht es nach gebratenem Fleisch aus der Küche, und Klytämnestra hört das Klappern von Pfannen und Töpfen und das Schwatzen der Dienerinnen. Rasch schließt sie die Tür hinter sich.

In Ledas Schlafzimmer ist es so still wie in einem Grabmal. Die Mutter sitzt auf einem Holzstuhl und schaut nach oben, als bete sie zu den Göttern. Die weißen Blumen an den roten Wänden leuchten im Sonnenlicht, das durch die kleinen Fenster fällt.

»Du möchtest mich sprechen?«, beginnt Klytämnestra.

Leda steht auf und streicht ihrer Tochter übers Haar. »Weißt du noch, wie wir zusammen im Meer gebadet haben, als du klein warst?«

Klytämnestra nickt, obwohl sie sich nur bruchstückhaft erinnert – kristallklare Tropfen, die über Arme und Bauch ihrer Mutter rinnen, leere Muschelschalen zwischen den Kieseln. Als sie damals fragte, warum die Muscheln leer seien, sagte Leda, die Tiere, die darin gelebt hatten, seien von anderen Tieren gefressen worden.

»Ich habe dir an diesem Tag von meiner Ehe mit deinem Vater erzählt, aber du warst noch zu jung, um das zu verstehen«, fährt Leda fort.

»Willst du es mir noch einmal erzählen?«

»Ja. Weißt du, warum das Wort für die Ehe in Sparta harpazéin lautet?«

»Das heißt ›mit Kraft nehmen‹, weil der Mann die Frau entführt und sie sich wehren soll«, antwortet Klytämnestra.

Die Mutter nickt. Sie beginnt Klytämnestras Haar zu flechten, ihre Hände fühlen sich rau an. »Der Mann muss seine Kraft zeigen, aber die Frau muss sich seiner ebenbürtig erweisen.«

»Und sich unterwerfen.«

»Ja.«

»Ich glaube nicht, dass ich dazu fähig bin, Mutter.«

»Als dein Vater mich zum ersten Mal in sein Gemach mitnahm«, sagt Leda, »habe ich mich gewehrt, aber er war stärker. Ich weinte und schrie, aber er achtete nicht auf mich. Deshalb tat ich so, als gäbe ich nach, und als er locker ließ, würgte ich ihn.« Der Zopf ist fertig, und Klytämnestra dreht sich zu ihrer Mutter um. Ledas Augen sind so dunkel wie immergrüne Gewächse auf den höchsten Bergen. »Und ich habe ihm gesagt, dass ich mich niemals unterwerfen würde. Als ich losließ, sagte er, ich sei seiner viel würdiger, als er geglaubt habe, und wir liebten uns leidenschaftlich.«

»Willst du damit sagen, dass ich das genauso machen soll?«

»Ich meine damit, dass es schwer ist, einen Mann zu finden, der wahrhaft stark ist«, antwortet Leda. »Stark genug, um nicht stärker als du sein zu wollen.«

Es klopft an der Tür, und Helena betritt den Raum. Sie trägt ein weißes Kleid und ein Mieder, das ihre Brüste nur knapp verhüllt. Sie bleibt stehen, um das Gespräch nicht zu unterbrechen.

»Komm herein«, sagt Leda.

»Ich bin bereit, wollen wir gehen?«, fragt Helena.

Leda nickt, nimmt ihre Hand und geleitet ihre Tochter hinaus. Klytämnestra folgt den beiden und fragt sich, ob Helena wohl schon weiß, was in der Ehe von ihr erwartet wird.

Der Speisesaal sieht anders aus an diesem Abend. Die Holzbänke sind jetzt mit Lammfellen bedeckt, an den Wänden hängen statt der Waffen bestickte Teppiche, auf denen Jagdszenen und Schlachten mit blutenden Kriegern und göttergleichen Helden dargestellt sind. Tyndareos hat zusätzliche Öllampen aufhängen lassen, die flackerndes Licht auf den langen Tisch werfen, an dem der ausländische König mit spartiatischen Kriegern speist. Die Dienerinnen bewegen sich leichtfüßig und lautlos durch den Raum.

Klytämnestra kann den Blick nicht von dem fremden König abwenden, der ganz anders aussieht als jeder Mann, dem sie bislang begegnet ist. Sein Haar ist so schwarz wie Obsidian, seine Augen leuchten blau wie Türkise. Tyndareos hat ihn als König von Mäonien vorgestellt, einem östlichen Land jenseits des Meeres. Auf Griechisch nennt man diese Menschen barbaroi, weil sie von Despoten regiert werden und Freiheit angeblich ebenso wenig kennen wie die Kraft der Vernunft. Klytämnestra fragt sich, ob die Könige von Mäonien auch selbst in den Krieg ziehen wie die Spartiaten. Es hat nicht den Anschein, denn die Arme des Fremden sind glatt und makellos, nicht von Narben verunziert wie die der Spartiaten am Tisch.

Erlesene Köstlichkeiten werden heute serviert – Schaf- und Ziegenfleisch, Zwiebeln, Birnen und Feigen, mit Honig gesüßte Fladenbrote –, aber Klytämnestra hat keinen Appetit. Der König von Mäonien unterhält sich mit Helena, die neben ihm sitzt. Doch während er sie zum Lachen bringt, lässt er Klytämnestra nicht aus den Augen.

Ihr Vater sagt jetzt – laut, um das Stimmengewirr zu übertönen – zu dem Fremden: »Sagt mir, Tantalos, sind die Frauen in Eurer Heimat wahrhaftig so schön, wie man immer hört?«

Klytämnestra fragt sich, ob Tyndareos eine Heirat arrangieren will. Aus solch weit entlegenen Ländern kommen selten Gäste nach Sparta, und der König von Mäonien muss sehr reich sein.

Tantalos lächelt, und kleine Fältchen erscheinen in seinen Augenwinkeln. »Ja, das sind sie. Aber die Schönheit der Spartiatinnen übertrifft die unserer Frauen bei Weitem.« Wieder schaut er zu Klytämnestra hinüber, deren Herz so heftig pocht wie bei einem Wettlauf. Diesmal erwidert sie seinen Blick direkt. Sie ist sicher, dass Kastor, der am anderen Ende des Tisches sitzt, sich jetzt das Schmunzeln verkneifen muss.

»Eure Frauen verfügen über die denkbar kostbarste Schönheit: die Stärke von Körper und Seele«, fügt Tantalos hinzu.

Tyndareos hebt seinen Kelch. »Auf die Frauen von Sparta.«

Die goldenen Kelche schimmern im Lichterschein, als alle am Tisch die Worte des Königs wiederholen.

Im Sommer geht die Sonne spät unter. Von der Terrasse vor dem Megaron aus blickt Klytämnestra auf die Berge im Westen und Osten. Ihre Gipfel zeichnen sich scharf vor dem orangeroten Himmel ab, doch als das Zwielicht einsetzt, verschwimmen die Konturen.

Klytämnestra hört Schritte hinter sich, dreht sich jedoch nicht um. Dann erscheint Tantalos neben ihr, wie sie es gehofft hat. Sie hat sich gewünscht, dass er ihr folgt, ist jetzt aber um Worte verlegen und schweigt. Als sie ihn von der Seite ansieht, ruht sein Blick auf ihren langen goldenen Ohrringen in Form von Anemonenblüten.

Tantalos bricht das Schweigen. »Kennt Ihr die Bedeutung der Windröschen?«, fragt er. Seine Stimme ist warm, seine Haut so dunkel wie Eichenholz.

»Wir nennen sie ›Anemonen‹«, erwidert Klytämnestra.

»Anemonen«, wiederholt er. »Die Göttin Aphrodite erschuf sie aus dem Blut von Adonis, dem Jungen, den sie liebte.«

»Ich kenne die Geschichte. Adonis wurde von einem wilden Eber zerfetzt.«

Tantalos runzelt die Stirn. »Der Junge starb, ja. Doch die Liebe der Göttin für ihn war unvergänglich. So erinnern diese Blumen in widrigen Zeiten an Schönheit und Beständigkeit.«

»Das mag sein. Aber Adonis ist tot, und Anemonen können ihn nicht ersetzen.«

»Ihr seid seltsam«, erwidert Tantalos lächelnd.

Nein, das bin ich nicht, will Klytämnestra widersprechen, schweigt jedoch und hält die Luft an.

»Euer Vater sagt über Euch, dass Ihr so weise seid wie eine erwachsene Frau. Und Eure Schwester meint, dass Ihr immer genau wisst, was Ihr wollt.«

Klytämnestra legt den Kopf schief. »Es wäre schön, wenn es so wäre. Eine beneidenswerte Eigenschaft – selbst für Männer.«

Tantalos’ Lächeln weicht aus seinem Gesicht, und sie fürchtet, dass er weggeht. Doch er streckt die Hand aus und berührt ihr geflochtenes Haar, dann ihren Hals. Seine Hand scheint zu glühen wie Feuer, und dennoch verlangt sie danach. Sie tritt einen Schritt näher, um die Hitze zu spüren. Verlangen packt sie, aber sie weiß, dass sie sich Tantalos nicht weiter nähern darf. Er ist ein Fremder. Beide stehen ganz still, losgelöst von Raum und Zeit.

Die Schatten auf der Terrasse werden länger und länger, während das Gebirge sich mit dem Himmel vermählt und die Gesichter der beiden in der Dunkelheit verschwimmen.

4: Die Geschichten des Tantalos

4

Die Geschichten des Tantalos

Am frühen Morgen sitzt Klytämnestra im Megaron neben Tyndareos’ Thron. Es ist so heiß in dem großen Raum, dass es ihr vorkommt, als könnten die Wandgemälde schmelzen. Sie riecht den Schweiß ihres Vaters. Ihre Brüder debattieren über einen spartanischen Krieger, der sich die Frau eines Kameraden angeeignet hat. Bald werden jede Menge Menschen mit ihren Ansinnen und Bitten den Raum füllen, und Klytämnestra wird konzentriert zuhören müssen. Doch sie kann an nichts anderes denken als an den Moment, als Tantalos sachte ihren Hals berührte. Es hatte sich angefühlt wie ein Sternenkuss.

»Dieser Krieger muss bestraft werden«, verlangt Polydeukes aufgebracht.

Klytämnestra reibt sich die Augen und versucht aufmerksam zu sein.

»Du bist stets so rachsüchtig, mein Sohn«, sagt Tyndareos. Er isst Trauben aus einer Schale, der Saft tropft in seinen Bart. »Man kann nicht nur durch Schrecken regieren.«

»Aber der Mann hat einem anderen die Frau weggenommen!«, protestiert Polydeukes.

»Vielleicht ist sie ihm freiwillig gefolgt«, bemerkt Kastor leichthin. »Sorgt dafür, dass er den Betrogenen mit Gold bezahlt, und dann lasst die Männer zufrieden.«

»Wenn der Mann für dieses Vergehen nur eine Geldstrafe bekommt, was wird ihn dann in Zukunft davon abhalten, sich erneut der Frau eines anderen zu bemächtigen?«, wendet Polydeukes ein. »Aber wenn man ihm sein Kind und seine Frau nimmt, wird er merken, dass auch er geliebte Menschen verlieren kann. Das wird ihm eine Lehre sein. Der wird nicht um Vergebung bitten, sondern flehen.«

»Der Mann hat gar keine Frau, er ist Witwer«, erwidert Kastor.

Tyndareos seufzt. »Was schlägst du vor, Klytämnestra?«

Sie richtet sich auf. »Lasst die Frau herbringen. Fragt sie, was sie getan hat und warum.«

Ihre Brüder schauen sie durchdringend an. »Und dann?«

»Dann handelt entsprechend.« Als alle schweigen, fährt Klytämnestra fort: »Sind wir hier in Sparta oder in Athen? Sind wir hier nicht stolz auf freie, willensstarke Frauen? Oder wollen wir sie im Haus einsperren, bis sie schwächlich und nutzlos werden?«

Kastor runzelt die Stirn. »Und wenn die Frau sagt, dass sie aus freien Stücken mitgegangen ist?«

»Dann wird sie mit diesem Mann ihren Gatten um Verzeihung bitten müssen. Falls der andere sie jedoch mit Gewalt genommen hat, muss er sich bei ihr entschuldigen, nicht bei ihrem Gatten.«

Tyndareos nickt, und Klytämnestra wird warm ums Herz vor Stolz. Ihr Vater hört sehr selten auf andere.

»Also sprecht mit dieser Frau«, befiehlt Tyndareos seinen Söhnen. Als auch Klytämnestra aufstehen will, sagt er: »Bleib.«

Nachdem ihre Brüder hinausgegangen sind, bietet Tyndareos ihr Trauben an. Seine großen Hände sind mit Narben und Schwielen bedeckt. »Ich möchte mit dir über den König von Mäonien sprechen, Klytämnestra.«

Sie nimmt sich die reifsten Trauben und versucht möglichst ausdruckslos zu wirken, während sie kaut. »Worum geht es?«

»Die Verhandlungen, die Grund seines Besuchs waren, sind abgeschlossen, Tantalos kann abreisen. Er sagt jedoch, dass er gerne noch bleiben möchte, um Zeit mit dir zu verbringen.« Tyndareos hält einen Moment inne und fügt dann hinzu: »Was möchtest du?«

Klytämnestra schaut auf ihre eigenen Hände, lange Finger mit kleinen Narben, aber ohne Schwielen. Was will ich?

»Bald werden zahlreiche Männer von Sparta um deine Hand anhalten«, sagt Tyndareos. »Du genießt hohes Ansehen.«

»Ich weiß.«

Weil sie nicht weiterspricht, fragt ihr Vater: »Willst du dennoch, dass Tantalos bleibt?« Geduldig wartet er ihre Antwort ab und verspeist dabei Trauben, bis die Schale leer ist.

»Ja, Vater«, sagt sie schließlich. »Ich möchte, dass er noch eine Weile hierbleibt.«

Sie entwickelt eine regelrechte Besessenheit. Wenn Tantalos bei ihr ist, sehnt sie sich nach seiner körperlichen Nähe. Ist er nicht bei ihr, kann sie an kaum etwas anderes denken als an seine leuchtenden Augen und den schlanken muskulösen Körper. So etwas erlebt sie zum ersten Mal.

Helena kann das nicht verstehen, aber wie auch? Klytämnestra weiß sehr wohl, dass Helena von ihr besessen ist. Männer sind für ihre Schwester alle gleich: stark, gewalttätig, geblendet von ihrer Schönheit, aber nichts weiter. Sie wollen nicht ihr Herz erobern, sondern betrachten sie nur als eine Art wertvollen Gegenstand, einer Kuh oder einem Schwert gleich. Tantalos jedoch sieht etwas in Klytämnestra, das er liebt und das er will. Und er scheint bereit zu sein, alles dafür zu geben.

»Er ist aber genauso wie alle anderen«, beharrt Helena, während sie mit Klytämnestra durch eine Gasse unweit vom Palast eilt, die von Werkstätten und kleinen Läden gesäumt ist. Die Gasse ist eine Abkürzung zu dem Platz, auf dem Tuchmacher und Färber ihre Waren feilhalten.

»Ich glaube, dass er anders ist. Aber das bleibt gewiss abzuwarten«, erwidert Klytämnestra und verdoppelt ihr Tempo auf dem Kopfsteinpflaster.

»Lauf doch langsamer! Wieso rennst du schon wieder so?«, keucht Helena.

Klytämnestra weiß, dass Tantalos sich bei den Stallungen aufhält, und hofft, dass er bei ihrer Rückkehr noch dort sein wird.

»Wir müssen Mutters Tunika vor Sonnenuntergang abholen. Beeil dich!«, antwortet sie und stürmt aus der dunklen Gasse auf den Platz hinaus, der im hellen Licht liegt. Das Ende des Sommers naht, doch die Sonne ist noch immer blendend grell. Klytämnestra hält so abrupt inne, dass Helena auf sie prallt.

Als sie weitergehen, bleibt Helena kurz darauf vor dem Laden stehen, in dem man Parfums und Öle kaufen kann, betrachtet die Obstbäume und Kräuter im Innenhof. Klytämnestra zieht sie weiter, vorbei an den Gerberwerkstätten, wo Tierhäute in den Fenstern hängen, bis zu einem Geschäft an der Ecke. Dort stellen Spinnerinnen und Weberinnen Tuch her. Das Innere ist sehr ordentlich, Frauen sitzen an Webstühlen und Spinnrädern und verarbeiten Wolle und Flachs.

»Wir wollen den neuen Chiton der Königin abholen«, verkündet Klytämnestra mit lauter Stimme.

Eine Frau mit heller Haut und schwarzem Haar legt ein Wollknäuel beiseite und kommt nach vorne. »Willkommen, Prinzessinnen«, sagt sie und führt die Schwestern in den Hinterraum, wo alte Frauen an hohen Webstühlen sitzen. »Wartet bitte hier.« Sie verschwindet hinter einem Vorhang.

»Wann wird Tantalos abreisen?«, fragt Helena. »So lange bleiben unsere Gäste doch sonst nie.«

»Wer weiß?«, antwortet Klytämnestra.

Die Weberinnen hinter ihnen haben zu raunen begonnen, verstummen aber sofort, als Klytämnestra sich umdreht, und fahren mit ihrer Arbeit fort. Helena errötet und blickt zu Boden.

»Was haben sie gesagt?«, fragt Klytämnestra.

»Nicht wichtig«, flüstert Helena. Doch bevor Klytämnestra nachhaken kann, kommt die Händlerin mit dem purpurroten Chiton zurück.

Klytämnestra nimmt ihn in Empfang und sagt zu Helena: »Gehen wir. Es ist schon spät.«

Helena murmelt etwas, worauf die Weberinnen erneut zu raunen beginnen, und als die Schwestern hinauseilen, spüren sie die Blicke der Frauen im Rücken.

Draußen geht Helena schneller, sie wirkt bedrückt, und Klytämnestra bohrt nicht weiter nach. Sie hat es ohnehin eilig, das Kleid abzugeben und zu den Stallungen zu laufen.

»Du hast nicht gehört, was sie gesagt haben, oder?«, fragt Helena unvermittelt, ohne sich umzudrehen.

»Nein.«

»Sie haben mich teras genannt.« Das bedeutet »Ungeheuer«, wie etwa die Gorgonen, die geflügelten Schreckgestalten mit Schlangenhaar. »Im Gymnasion habe ich das auch schon gehört.«

»Warum sagen die das?«, fragt Klytämnestra aufgebracht.

Jetzt bleibt Helena stehen und dreht sich um. Ihre Wangen sind gerötet, Tränen stehen ihr in den Augen. Sie so zu sehen, schneidet Klytämnestra ins Herz. »Sie glauben, dass Tyndareos nicht mein Vater ist. Dass ich zur Welt kam, nachdem Zeus Leda vergewaltigt hat. Aber sie sagen mir das nicht ins Gesicht.«

Klytämnestra holt tief Luft. »Lass uns in den Laden zurückgehen.« Ihr Bruder hat recht: Manchen Menschen muss man eine Lektion erteilen.

»Du hast es doch so eilig, zu Tantalos zu kommen«, versetzt Helena bitter und eilt dann in die Gasse zum Palast. Klytämnestra bleibt in der heißen Sonne auf dem Platz stehen, als könne sie ihren Schmerz verbrennen. Das Unterkleid ihrer Mutter in ihren Händen ist zerknittert.

In den Stallungen füttert Tantalos einen kastanienbraunen Hengst. Klytämnestra tritt so langsam näher, als sei sie nicht gerade den ganzen Weg gerannt. Als Tantalos sie bemerkt, gibt er dem Pferd noch eine Handvoll Heu und wendet sich dann zu ihr. »Ich habe gehört, dass du unlängst bei einem Kampf verletzt wurdest«, sagt er.

»Nicht der Rede wert. Habe mir nur den Knöchel verstaucht.«

Heute wirken seine Augen so blau wie das kristallklare Meer an den Ufern, wo man sich nicht vor der Tiefe fürchten muss.

»Kämpfst du auch?«, fragt Klytämnestra.

»Ja, aber nicht so wie ihr, sondern mit Waffen.«

»Und was passiert, wenn jemand dich angreift und du unbewaffnet bist?«

Tantalos lacht. »Wir haben überall Wachen.«

»Hier sind keine.«

Er lächelt und breitet die Arme aus. »Greif mich doch an. Dann werden wir ja sehen, ob man uns zu Recht barbaroi nennt.« Sein Tonfall ist ruhig und gelassen, ohne jede Bitterkeit. »Aber ich muss dich warnen: Ich fürchte, ich bin dir nicht gewachsen.«

Das überrascht Klytämnestra. Ihr ist noch nie ein Mann begegnet, der so etwas sagt. »Vielleicht sollten wir dann mit Waffen kämpfen.«

Tantalos tritt auf sie zu. »Ah, ich bin sicher, du würdest dennoch stärker sein. Ich habe gehört, dass du immer siegen willst.«

»Du etwa nicht?«

Tantalos steht jetzt so dicht vor ihr, dass sie die kleinen Lachfältchen an seinen Augen sehen kann. »Ich musste noch nie in meinem Leben um etwas kämpfen, das ich mir gewünscht habe. Das ist meine Bürde und meine Schwäche.«

Diese Aussage erstaunt Klytämnestra noch mehr. Noch nie hat sie einen Mann erlebt, der über seine Schwächen spricht. Sie denkt über seine Worte nach. Es fällt ihr schwer, sich ein solches Leben vorzustellen.

»Bei dir ist das wohl anders«, fügt er hinzu. »Deshalb werde ich mich sehr bemühen, wenn du mit mir zusammen sein möchtest.«

»Und wenn ich das nicht will?«

»Dann werde ich wieder nach Mäonien aufbrechen. Und gelernt haben, wie schmerzhaft es sein kann, nicht zu bekommen, was man sich wünscht.«

»Das wäre doch dann gut für dich.«

»Nun, das weiß ich nicht …«

Klytämnestra möchte sein Gesicht berühren, seine Haut an ihren Händen, seinen ganzen Körper spüren. Doch man muss auf Gutes warten können, sagt sie sich, und so bleibt Tantalos wiederum mit leeren Händen zurück.