10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neoclassic

- Kategorie: Krimi

- Serie: Мастера фантазии

- Sprache: Russisch

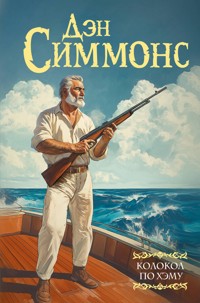

1942 год. Молодой и перспективный агент федеральной службы Джо Лукас, один из лучших работников ведомства под руководством Эдгара Гувера, получает весьма странное задание: приехать на Кубу, войти в доверие к популярному писателю Эрнесту Хемингуэю и подробно докладывать о каждом его шаге. Дело в том, что Хемингуэя, который предложил создать секретную организацию по поиску и выявлению германских шпионов, считают фантазером и никто не воспринимает его всерьез. Лукасу он тоже представляется скучающим профаном, но лишь до тех пор, пока в ходе самодеятельных «шпионских игр» не всплывает странное шифровальное письмо. После чего события принимают совсем не шуточный характер...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Дэн Симмонс Колокол по ХэмуРоман

Dan Simmons

The Crook Factory

* * *

© Dan Simmons, 1999

© Перевод. Н. Виленская, 2024

© Издание на русском языке AST Publishers, 2025

* * *

Эрнест сразу же набрал среди самых доверенных единомышленников команду из восьми человек. Операция получила название «Одинокий» в честь одного из любимых котов Эрнеста. Своим заместителем он назначил Уинстона Геста, миллионера и спортсмена, гостившего одно время на его финке. В качестве пулеметчика полковник Томасон выделил ему Дона Саксона, сержанта-морпеха из американского посольства, который мог разобрать и снова собрать пулемет в темноте за считаные секунды. Все остальные были кубинцы или испанцы: Хуан Дунабейтиа, высокий худой баск, за познания в морском деле получивший прозвище Синдбад-мореход, или Синмор; Патчи, один из братьев джай-алаистов Ибарлусиа – он часто бывал на финке и обыгрывал Хемингуэя в теннис; уроженец Канарских островов Грегорио Фуэнтес, старший помощник и кок на «Пилар»; каталонец Фернандо Меса, бывший барселонский официант; кубинец Роберто Эррера – его брат Луис был у республиканцев военным врачом – и некто Лукас, о котором ничего не известно.

1

ОН НАКОНЕЦ сделал это. 2 июля 1961 года, в Айдахо, в своем новом доме – мало что, думаю, значившем для него, но с видом на горы, на речную долину и на кладбище, где лежали его друзья.

Я узнал об этом на Кубе, где познакомился с ним и где по иронии не бывал уже девятнадцать лет. Еще больше иронии заключалось в том, что 2 июля 1961 года мне исполнилось сорок девять. День рождения я провел, следуя за сальным человечком по засаленным барам, а потом всю ночь ехал за ним же триста пятьдесят километров до Санта-Клары, где в начале дороги на Ремедиос стоит бронепоезд. Закончив свои дела с ним, я пробыл еще сутки в тростниковых полях и пальмовых рощах и радио, понятно, не слушал. В отеле «Перла», в Санта-Кларе, куда я заехал выпить, по радио звучала грустная, чуть ли не похоронная музыка, но я не обратил на это внимания. О смерти Хемингуэя я узнал только в Гаване, заселившись в отель, рядом с которым раньше было посольство США, пока Фидель в январе этого года не выгнал американцев.

– Вы слышали, сеньор? – спросил семидесятилетний носильщик, забирая мой багаж с тротуара.

– О чем? – Старик знал меня как колумбийского бизнесмена – если это что-то личное, то новость плохая.

– Писатель умер. – Его худые щеки тряслись под серой щетиной.

– Какой писатель? – Я взглянул на часы. Мой самолет вылетал в восемь вечера.

– Сеньор Папа.

Я застыл, ничего не видя на циферблате.

– Хемингуэй?

– Да. – Старик кивал еще долго, подтверждая этот единственный слог.

– Как он умер?

– Выстрелил себе в голову.

Да, конечно. Как же иначе.

– Когда?

– Два дня назад. – Тяжелый вздох старика отдавал ромом. – В Штатах, – добавил он, как будто этим всё объяснялось.

– Sic transit hijo de puta[1], – пробормотал я. «Прощай, сукин сын» – так это можно перевести.

Голова старика мотнулась назад, как от пощечины, в кротких слезящихся глазах вспыхнул гнев, граничащий с ненавистью. Мои чемоданы в фойе он поставил так, будто к драке готовился. Как видно, он близко знал «Папу».

– Все в порядке. – Я выставил руку ладонью вперед. – Он сам так сказал, когда началась революция и Батисту выгнали с Кубы.

Старик кивнул, но все еще был сердит. Я дал ему два песо и вышел.

Первым моим побуждением было найти машину, оставленную мной в старом городе, и поехать на финку[2]. До нее всего-то двенадцать миль. Но нет, это была плохая идея. Надо садиться на самолет и убираться из этой страны как можно скорее, а не изображать из себя туриста. Притом ферма сейчас конфискована революционным правительством и ее охраняют солдаты.

Что там охранять, спрашивается? Тысячи его книг, которые он не сумел увезти? Его многочисленных котов? Ружья и охотничьи трофеи? Лодку? Где теперь «Пилар», кстати? Так и стоит в Кохимаре или тоже революции служит?

Я знал только, что финка Вихия весь этот год закрыта и ее сторожит батальон бывших сирот и нищих. В Гаване говорили, что этот называемый милицией сброд в дом не пускают и они ночуют в палатках у теннисных кортов, но их команданте живет в том же гостевом домике, где жил я, когда мы запустили Хитрую Контору, и спит в той же комнате. А на пленке за подкладкой моего чемодана видно, что Фидель развернул там рядом на холме, в патио бывшего дома Стейнхартов, противовоздушную оборону для защиты Гаваны. Там у них шестнадцать 100-миллиметровых советских зениток, восемьдесят семь кубинских зенитчиков и шесть русских инструкторов.

Нет, на Вихию в этот жаркий вечер я не поеду.

Я прошел по Обиспо одиннадцать кварталов до «Флоридиты». Улицы и теперь, через полтора года после революции, выглядели пустыми по сравнению с тем, что я застал здесь в начале сороковых. Четыре пьяных советских офицера горланили песню, выйдя из бара. Кубинцы, парни в белых рубашках и девушки в коротких юбках, отводили глаза, как будто русские прилюдно мочились. К ним даже проститутки не приставали.

«Флоридита», тоже отошедшая государству, в этот будний вечер была открыта. Я слышал, что в пятидесятых здесь стояли кондиционеры, но либо мой информатор ошибся, либо кондиционирование после революции стало слишком дорого обходиться. Сейчас в баре просто распахнули все окна, как в те времена, когда мы с Хемингуэем здесь выпивали.

Заходить я, конечно, не стал. Надвинул шляпу пониже и заглянул.

Любимый табурет Хемингуэя – крайний слева, у стенки, – пустовал. Оно и неудивительно: государство, теперешний владелец, запрещало его занимать. Святыня, черт побери. Над пустым табуретом торчал писательский бюст – его, я слышал, подарили Хемингуэю друзья-подхалимы, когда он получил нобелевку за дурацкую историю про этого рыбака. Бармен – не мой знакомый Константе Рибайлагуа, а помоложе, в очках – вытирал стойку перед хемингуэевским табуретом, будто ждал, что тот вот-вот вернется из baño[3].

Повернул назад к отелю по узкой улице О’Рейли, вытирая пот под шляпой и бормоча «о господи». Его тут, никак, превратили в коммунистического святого. Я и раньше наблюдал это после успешных революций в католических странах. Церкви закрывают, но святые, мать их, нужны, и социалистическое государство их поставляет: бюсты Маркса, гигантские фрески с Фиделем, плакаты с Че Геварой. Хемингуэй – святой покровитель Гаваны! Я перебежал через улицу перед колонной советских грузовиков.

– La tenía cogida la baja, – прошептал я, вспоминая полузабытый гаванский диалект. Этот город больше любого другого должен «знать свои слабые места», видеть то, что «скрывается в глубине».

Я улетел из Гаваны, думая больше о своем визите в замаскированный лагерь под Ремедиос, чем о подробностях смерти Хемингуэя. Но с годами эти подробности и эта одинокая смерть переросли у меня в навязчивую идею.

В первых сообщениях говорилось, что Хемингуэй чистил одно из своих ружей и оно выстрелило. Я сразу понял, что это вранье. Хемингуэй чистил свои дробовики и винтовки с самого детства, и такого никогда не случалось. Он, как вскоре подтвердили во всех новостях, сознательно вышиб себе мозги – но как? Наша с ним драка, одна-единственная, состоялась именно после его демонстрации, как покончить с собой. Он упер приклад «манлихера-256» в ковер своей гостиной на финке, поднес дуло ко рту.

– Стрелять надо в рот, Джо: нёбо – самое мягкое, что есть в голове, – сказал он и нажал на спуск большим пальцем ноги. Курок щелкнул, а он улыбнулся, будто ждал моего одобрения.

– Дурь собачья, – сказал я.

Он прислонил «манлихер» к уродскому цветастому креслу, покачался на босых пятках, хрустнул пальцами.

– Что ты сказал, Джо?

– Что это дурь собачья. И вообще, только maricón может совать себе дуло в рот.

Перевести maricón как «педик» или «гомик» было бы слишком мягко. Мы вышли к бассейну и принялись молотить друг друга голыми кулаками.

В Айдахо ему не понадобилось совать дуло в рот. Согласно показаниям его жены, он воспользовался двустволкой «ричардсон» двенадцатого калибра, а первый его биограф написал, что это был «босс» того же двенадцатого калибра с медленным спуском, любимое ружье Хемингуэя для стрельбы по голубям. Я тоже думаю, что «босс». «Ричардсон» слишком изящен, чтобы череп из него разносить. Как-то на «Пилар» Хемингуэй долго смеялся, прочитав в «Нью-Йорк Таймс» двухнедельной давности про пистолеты генерала Джорджа Паттона с перламутровыми будто бы рукоятками. «Паттон небось взбесился. Он каждый раз поправляет этих идиотских писак. Не перламутр, а слоновая кость! Говорит, что перламутровые рукоятки могут быть только у сутенера, и я с ним согласен». «Ричардсон» с серебряными стволами тоже вряд ли годится для серьезной работы.

Однако по прошествии недель, месяцев и лет я понял, что ружье, из которого он застрелился, не столь важно, как другие детали.

За несколько месяцев перед смертью Хемингуэй был убежден, что ФБР прослушивает его телефоны, следит за ним, готовит совместно с налоговым управлением дело об уклонении от налогов, чтобы его разорить. Именно из-за этого его четвертая жена решила, что у него паранойя, и вместе с друзьями определила его в клинику Майо для электрошоковой терапии.

Электрошок лишил его памяти, сексуального аппетита и способности писать, но от паранойи не избавил. Вечером накануне самоубийства жена и друзья повезли Хемингуэя в ресторан «Кристиана» в Кетчуме. Он сел спиной к стене и с подозрением отнесся к двум мужчинам за соседним столом. Жена и один из друзей, Джордж Браун, спросили официантку Сюзи, кем они могут быть. «Это, наверно, коммивояжеры из Твин-Фолс», – сказала она.

«Нет, – сказал Хемингуэй, – это ФБР».

Еще один его друг, A. E. Хотчнер, пишет о сходном инциденте в том же ресторане восемью месяцами ранее, в ноябре 1960 года. Раньше Хемингуэй говорил ему, что ФБР прослушивает его телефон и начинило его дом и машину «жучками». В ресторане писатель, рассказывая жене и Хотчнеру что-то забавное из времен, когда Кетчум был центром золотой лихорадки, осекся на полуслове и заявил, что им надо уйти. Мэри спросила его, в чем дело, и он ответил: «Там в баре двое фэбээровцев».

Хотчнер спросил своего знакомого Чака Аткинсона, ужинавшего там же с женой, не знает ли он, кто эти двое. «Да, – сказал Аткинсон, коренной житель Кетчума, – это торговые представители, приезжают сюда раз в месяц уже пять лет. Не говорите только, что Эрнест встревожился из-за них».

Я теперь точно знаю, что эти люди действительно приезжали в Кетчум последние пять лет и ходили от дома к дому, предлагая энциклопедии. И что это были специальные агенты ФБР из офиса в Биллингсе. Как и двое других тем субботним вечером 1 июля 1961 года. За Хемингуэем в самом деле следили, прослушивали его телефон, поставили «жучки» в его доме (но не в машине). Чуть раньше, зимой и весной, другие агенты постоянно сопровождали частный самолет Хемингуэя в Рочестер, штат Миннесота, куда он летал на лечение. В первый раз, в ноябре 1960 года, через две недели после «параноидального бреда» Хемингуэя в ресторане, самолет ФБР совершил посадку несколько минут спустя после «пайпер-команча» с Хемингуэем и его врачом на борту, но слежку в Рочестере продолжили четверо агентов из местного офиса. Один «шевроле» без опознавательных знаков ехал впереди, другой позади машины с писателем и доктором Савиерсом.

Во время той ноябрьской поездки, согласно «не включенному в дело» рапорту (одному из многотысячного конфиденциального архива Эдгара Гувера, загадочно пропавшего после смерти директора ФБР в мае 1972 года), агенты проникли в больницу Сент-Мэри, куда Хемингуэя положили как Джорджа Савиерса, но в клинику Майо, куда его после перевели, их не пустили. Следующие рапорты, однако, показывают, что ФБР поддерживало контакт с доктором Говардом П. Роумом, возглавлявшим «психотерапевтическую программу» Хемингуэя. Из них же видно, что доктор Роум и агенты ФБР обсуждали целесообразность электрошока еще до того, как этот метод лечения предложили писателю или его жене.

Персональный архив Гувера – двадцать три картотечных шкафа – «пропал», как я уже говорил, после смерти директора в возрасте семидесяти семи лет 1 мая 1972 года. В то утро, сразу после сообщения о кончине директора, генеральный прокурор Ричард Клейндинст, связавшись с президентом Никсоном, вызвал к себе заместителя Гувера Джона Мора и приказал ему опечатать директорский кабинет со всем содержимым. После полудня Мор отправил Клейндинсту следующий доклад:

«Личный кабинет мистера Гувера, согласно вашим указаниям, опечатан сегодня в 11:40, для чего пришлось сменить замок на двери. Всё содержимое, насколько мне известно, осталось в том же виде, как утром, когда мистер Гувер прибыл на службу. Единственный ключ от кабинета находится у меня».

Клейндинст незамедлительно доложил президенту Никсону, что «архив в безопасности» (подразумевая секретные материалы, о существовании которых догадывался весь Вашингтон).

Джон Мор умолчал, однако, о том, что никаких архивов Гувер у себя не держал. Все секретные материалы хранились в кабинете мисс Хелен Гэнди, пятьдесят четыре года служившей у него секретарем. Пока кабинет Гувера опечатывали, мисс Гэнди просмотрела архив, многое уничтожила, а оставшееся переложила в картонные коробки, спрятанные после в подвале дома Гувера на Тридцатой плейс.

Через полтора месяца архив перепрятали, и никто ни из ФБР, ни из правительственных структур так и не увидел его.

Но я забегаю вперед. Вернемся к утру 2 июля 1961 года, сорок девятой дате моего рождения и последним мгновениям Эрнеста Хемингуэя на этой планете. В последующие дни я поклялся сделать две вещи, пока живу. Первая – найти секретные материалы ФБР о контрразведывательной группе Хемингуэя на Кубе. Вторая – я уже тогда знал, что это обещание сдержать будет намного трудней, – написать эту книгу. Вопреки тысячам рапортов, написанных мной, книги я писать не умею. Хемингуэй, полагаю, помог бы мне – его бы повеселило, что мне наконец пришлось использовать все штучки из репертуара писателя-беллетриста. «Литература – это попытка рассказать что-то так, чтобы было правдивее самой правды», – сказал он мне в ту ночь, когда мы ждали немецкую подлодку на берегу. «Правда есть правда, – возразил я, – а литература твоя – вранье, маскирующееся под правду».

Что ж, посмотрим.

2 июля 1961 года, Кетчум, Айдахо. Только Эрнест Хемингуэй знает правду о своих последних мгновениях, но результаты достаточно очевидны.

Его четвертая жена и друзья показывают, что Хемингуэй сделал несколько неуклюжих попыток самоубийства до и после второй серии сеансов электрошока в мае – июне. Однажды, возвращаясь в клинику Майо, он хотел нырнуть под работающий пропеллер самолета на аэродроме. В другой раз друг силой отобрал у него заряженный дробовик.

Мэри Хемингуэй заперла все ружья в подвале, но ключи тем не менее лежали в кухне на подоконнике, «потому что никто не вправе лишать человека его собственности». Я много об этом думал. Мэри при поддержке друзей считала, что она вправе подвергнуть Хемингуэя лечению, практически уничтожившему его мозг и личность, но не вправе прятать ружья от человека на грани самоубийства.

В то воскресное утро, 2 июля 1961 года Хемингуэй, как обычно, встал рано. Утро было прекрасное, солнечное, безоблачное. Мэри – больше в доме никого не было – спала в другой комнате и не проснулась, когда ее муж спустился на цыпочках по застланной ковром лестнице, взял ключи с подоконника и достал из подвала, как я думаю, свой верный «босс» двенадцатого калибра. Снова поднялся наверх, вышел через гостиную в холл, зарядил ружье, упер приклад в плиточный пол; стволы, думаю, в рот не взял, а приставил ко лбу – и нажал на курки.

Мне представляется важным, что он покончил с собой не в подвале, где двери и перекрытия заглушили бы выстрел. Он сделал это в холле, под лестницей, чтобы мисс Мэри не смогла добраться до телефона или парадной двери, не переступив через его труп, через лужу крови, через раздробленный череп, через мозги, сотворившие все эти книги, всю эту ложь, которую он считал правдивее самой правды.

Несколько месяцев назад Хемингуэя попросили написать что-нибудь для сборника в честь инаугурации Кеннеди. После долгих бесплодных усилий он разрыдался в присутствии своего врача: великий писатель не мог связать и двух фраз.

Но высказывать свои мысли он еще мог, и я думаю, что место и способ его смерти стали его последним высказыванием. Это послание было адресовано не только мисс Мэри, но и Эдгару Гуверу, ФБР, УСС (или ЦРУ, как оно теперь называется). Оно предназначалось памяти тех, кто был с ним с апреля по сентябрь 1942 года, когда он играл в шпионов, имея дело с нацистскими агентами, фэбээровцами, британскими шпионами, кубинскими политиками и полицейскими, испанскими священниками и аристократами, десятилетними тайными агентами и немецкими подлодками. Я не льщу себя тем, что в то утро он вспомнил и обо мне, но если его послание было тем, что я думаю, – последней отчаянной попыткой объявить пат в давнишней игре, опередив шах и мат со стороны терпеливого, но безжалостного противника, – тогда, может быть, и я промелькнул в его мыслях, как одна из фигур в барочном портале.

Я надеюсь, что в утро моего сорокадевятилетия, в свои последние минуты, он думал – если его депрессия допускала такую роскошь, как связные мысли, – не только о своем финальном вызове двенадцатого калибра, но и о победах, одержанных им в долгой войне против невидимого врага.

Может быть, он думал о Хитрой Конторе.

2

Мистер Гувер вызвал меня в Вашингтон в конце апреля 1942 года. Телеграмма, заставшая меня в Мехико, предписывала явиться к директору «наибыстрейшим способом». Я удивился, зная, как все в Бюро, каким скупердяем может быть мистер Гувер. Обычно вызов в Вашингтон, даже из Мехико или Боготы, предполагал путешествие на осле, на машине, на пароходе и поезде в режиме строгой экономии.

Утром назначенного дня я, промчавшись через Техас, Миссури и Огайо, приземлился в Вашингтоне. Сверху из окна моего серебристого DC-3 открывался весьма интересный вид – не только на Капитолий и Монумент, сверкающие на ярком апрельском солнце, но и на новый аэропорт. Раньше самолеты садились в старом, Гувер-Филде, на том берегу Потомака у Арлингтонского кладбища. Меня не было в стране с прошлого лета, но я еще до Перл-Харбора слышал, что армия без разрешения президента строит на его месте огромную пятиугольную штаб-квартиру.

При заходе на посадку я видел, что новый Национальный аэропорт, расположенный ближе к городу, еще не закончен. Здание стояло в лесах, и на нем, как муравьи, кишели строители. Успел я разглядеть и новый армейский штаб. Пресса уже окрестила его Пентагоном, и очертания фундамента с высоты трех тысяч футов вполне оправдывали это название, хотя чудовищное сооружение достроили только наполовину. Одна только парковка занимала весь бывший Гувер-Филд и соседний парк развлечений. К готовой части здания тянулись колонны армейских грузовиков, везя, предположительно, столы и пишущие машинки для сильно разросшейся военной администрации.

Двигатели перед посадкой сменили тембр. Мне нравился старый аэродром, полоска травы между парком с одной стороны и свалкой с другой. Его пересекало окружное шоссе, Милитари-роуд, и я читал где-то, что начальника аэропорта арестовали и осудили за попытку поставить на шоссе семафор, чтобы останавливать движение при посадке самолетов. Окружное дорожное управление тут же убрало незаконный объект, но это особого значения не имело: пилоты ухитрялись сажать свои машины в потоке легковушек и грузовиков. Там даже контрольной вышки, помнится, не было, а ветроуказатель запускали с соседних американских горок.

Мы сели, подрулили к терминалу, и я третьим сошел по трапу на теплый асфальт, поправляя пояс со «смит-вессоном» 38-го калибра. В сумке у меня лежали смена белья, чистая рубашка, другой костюм, но я не знал, успею ли найти отель, чтобы принять душ, побриться и переодеться до встречи с мистером Гувером. Это сильно меня беспокоило. Он не любил, когда спецагенты являлись к нему не при полном параде, даже если эти спецагенты сутки пересаживались с одного самолета на другой между Мексикой и Соединенными Штатами.

Проходя через терминал, где еще пахло краской и штукатуркой, я взглянул на выставленные у киоска газеты и прочел заголовок в «Вашингтон Дейли Ньюс»: «В округе Колумбия столько венерических больных, что даже на стадионе не хватило бы места». Сколько вмещает стадион Гриффит? Не меньше тридцати тысяч. Но если поглядеть на толпы солдат в новенькой форме – армия, флот, военная полиция, зенитчики, морская пехота, береговая охрана, и каждый хотя бы с одной девушкой да простился, – то подумаешь, что заболевших с начала войны не так уж и много.

Я направлялся к телефонным будкам у выхода. Моим единственным шансом принять душ и переодеться был Том Диллон, с которым мы учились в Квантико и тренировались в лагере Икс. Потом его направили в Вашингтон, а меня – в СРС. Том пока оставался холостяком – по крайней мере, был им, когда мы десять месяцев назад разговаривали, – и жил недалеко от Министерства юстиции. Я бросил в щель никель и назвал оператору домашний номер Тома, надеясь, что у него выходной – если день рабочий, то его, как полевого агента, в офисе, скорей всего, нет. В трубке звучали длинные гудки. Я стал нашаривать другой никель, но тут чья-то волосатая лапа отобрала у меня трубку и повесила на рычаг.

Я обернулся, готовясь обругать нахального солдата или матроса, и увидел перед собой улыбающуюся физиономию Тома.

– Я слышал, ты звонишь на мой номер, Джо, – так меня дома нет.

– Тебя никогда нет. – Мы обменялись рукопожатием. – А здесь ты что делаешь? – В совпадения я не верил.

– Меня мистер Лэдд послал. Сказал, что у тебя встреча в министерстве в одиннадцать тридцать, и велел тебя встретить. Отвезти тебя к себе почиститься, если захочешь.

– Отлично, – сказал я. Мистер Лэдд – Д. М. Лэдд, для друзей в Бюро Микки, один из замов директора – возглавлял теперь отдел внутренней безопасности, где и работал Том. Диллон, как видно, не знал, что встреча у меня не с кем-нибудь, а с директором. Я не стал уточнять.

– Твой самолет прилетел раньше времени, – сказал Том в виде оправдания, что не встретил меня у ворот.

– И даже шоссе переходить не пришлось. Поехали.

Том взял мою сумку и повел меня к стоящему у тротуара «форду-купе». Верх был опущен; Том закинул сумку на заднее сиденье и запрыгнул на место водителя все с той же мальчишеской энергией, памятной мне по Квантико. Я откинулся на мягкую спинку сиденья. Было жарко и влажно, но здешние жара и влажность сильно уступали тем, к которым я привык в Колумбии и Мексике. Знаменитые японские вишни в Вашингтоне уже отцвели, но их запах еще держался в широких улицах, смешиваясь с густым ароматом магнолии и придавая городу знакомый мне южный колорит.

Я сказал «знакомый», но этот город сильно отличался от того Вашингтона, где я жил в тридцать восьмом – тридцать девятом и побывал прошлым летом. Тот действительно был сонным южным городком с немногочисленным движением, спокойнее многих южноамериканских, где мне доводилось бывать. Теперь всё изменилось.

«Времянки», о которых я слышал, виднелись повсюду – безобразные строения из серых асбестовых досок длиной в полквартала, с пятью подпорками по бокам, для размещения военных чиновников. Они стояли вокруг отражающего бассейна перед Мемориалом Линкольна, загораживая; их соединяли хлипкие крытые мостики, перекинутые туда-сюда над водой. Стояли на Конститьюшн-авеню, заполонив красивый парк, куда я в свое время забегал наскоро перекусить. Толпились у Монумента Вашингтона, как стая плешивых стервятников.

По широким улицам теперь двигался сплошной автомобильный поток. Оливково-зеленые армейские грузовики везли те самые столы, стулья и пишущие машинки, которые я воображал себе в самолете. Америка не на шутку собралась воевать. Не отставали и тротуары, где катился людской поток. Гражданские теперь тоже, как видно, носили форму – черные и серые костюмы преобладали. Женские юбки стали короче, а плечи подбивали все, и мужчины и женщины. Все пешеходы выглядели молодыми, здоровыми и спешили, похоже, по каким-то важным делам. Атташе-кейсы сделались непременным аксессуаром, я даже у женщин их видел.

Трамваи, несмотря на усилившееся движение, ходили по-прежнему, но вид у них был потрепанный – город, видимо, снял с хранения все старые вагоны, чтобы справиться с пассажиропотоком. Мимо как раз проследовал деревянный реликт прошлого века со стеклянной крышей. На его широких подножках, цепляясь за поручни, стояли мужчины, почти сплошь черные.

– Да, – сказал Том Диллон, – теперь ниггеров в городе еще больше, чем до войны.

С подножки трамвая нас с ним могли принять за братьев, даже за близнецов. Тому было тридцать один, мне только двадцать девять, но выглядел он моложе, и на носу, который ему, в отличие от моего, не ломали, еще проглядывали веснушки. Оба мы были в предписанных мистером Гувером темных костюмах, в белых рубашках – у Тома, понятное дело, свежее, чем у меня, – и в практически одинаковых шляпах. Волосы, как положено, были подстрижены на два дюйма выше воротничка, и если бы с нас сдуло шляпы, все увидели бы, как тщательно они приглажены на макушке, чтобы избежать не одобряемой мистером Гувером «остроголовости». В правом кармане брюк у нас лежало по белому носовому платку для вытирания ладоней перед рукопожатием при нервных или физических перегрузках: мистер Гувер не терпел влажных рук и не желал, чтобы его спецагентам приписывали эту черту. Оба мы носили на поясе полицейские револьверы 38-го калибра, сдвинув кобуру вправо, чтобы не слишком из-под пиджака выпирала. Оба зарабатывали 65 долларов в неделю, если Тома еще не повысили: сумма для сорок второго года солидная, но не прельщающая выпускников колледжей, подходящих под стандарты Бюро. Оба родились в Техасе, в католических семьях, учились в южных колледжах средней руки и на юридическом факультете.

На этом наше сходство заканчивалось. Том все еще растягивал слова на западнотехасский манер, а меня увезли в Калифорнию, когда мне было три года, и во Флориду, когда мне исполнилось шесть, – заметного акцента, насколько я знаю, у меня нет. За Тома в колледже платили родители, я выскреб себе футбольную стипендию и подрабатывал все время, пока учился. Том закончил юридический согласно правилам мистера Гувера, меня в виде исключения взяли в Бюро со второго курса, когда я все равно собирался бросить учебу из-за нехватки денег и мотивации. Исключение сделали по той причине, что я бегло говорю по-испански, а мистеру Гуверу требовались испаноязычные агенты для планируемого им спецотдела – агенты-контрразведчики, способные смешаться с толпой, поговорить с информатором и произнести испанское «спасибо» не как «грация-с». Мне повезло. Отец у меня мексиканец, мать ирландка – еще одно различие между Томом и мной.

Когда Диллон высказался насчет «ниггеров», я с трудом подавил желание взять его за шиворот и ткнуть мордой в баранку. На негров мне было плевать: я с ними никогда не работал, никого из них не знал близко и, в общем, разделял всеобщее предубеждение против американских граждан четвертого сорта – но за «ниггерами» мне слышались «фасольники», «спики» и «мокроспинники»[4].

Внешность у меня благодаря матери достаточно англо-протестантская, но в детстве меня все время дразнили из-за отца, и я дрался с каждым, кто обзывал меня мексикашкой. Отца я потерял в шесть лет, мать годом позже, но мой позор от этого не уменьшился. Я не успел сказать отцу, что прощаю его за нечистую кровь, не попросил у матери прощения за то, что ненавидел ее: зачем вышла замуж за мексиканца?

Как ни странно, с возрастом я все больше жалел, что плохо знал своего отца. Мне не было еще и пяти, когда он ушел сражаться на Великой войне, а через три месяца после ее окончания, когда мне исполнилось шесть, мы узнали, что он умер там от испанки. Разве можно так тосковать по человеку, которого почти и не знал?

Были и другие различия между Томом Диллоном и Джо Лукасом. Том, работая во внутренней безопасности, занимался тем же, что и подавляющее большинство агентов ФБР, то есть расследованиями. ФБР, как неоднократно указывал мистер Гувер въедливым конгрессменам и сенаторам, политикой не занимается: это сыскное агентство. Том в свое рабочее время допрашивал, писал рапорты, перепроверял версии и порой вел слежку. Он мог, если надо, обыскать помещение или поставить «жучок», но в основном это предоставлялось специалистам вроде меня.

И Том ни разу никого не убил.

– Так ты все еще в СРС? – спросил он, когда мы ехали мимо Белого дома.

– Угу, – сказал я. На входе с Пенсильвания-авеню стоял теперь постовой. Ворота были открыты по-прежнему, но полицейский, похоже, проверял документы у всех входящих – прошлым летом на территорию можно было зайти беспрепятственно, хотя часовой-морпех у входа в саму резиденцию мог спросить, по какому вы делу. А в середине тридцатых ворот вообще не было, и территория большей частью не ограждалась. Я в бейсбол на южной лужайке играл.

– И все еще в Мексике? – спросил Том.

– Угум. – Мы остановились на красный свет. Мимо спешили служащие Белого дома, некоторые с коричневыми пакетами для ланча в руках. – Скажи-ка, Том, что вы делаете после Перл-Харбора? Ловите шпионов? Наци, японцев? – Том, если бы кто поинтересовался, сказал бы, что мы с ним с самого начала делимся любой информацией – но он ей таки делился, притом секретной.

Зажегся зеленый, Том переключил скорость.

– Тут за своими бы уследить, на япошек и наци нет времени.

– За своими? Это за кем же, Том? – Из-за своей разговорчивости он мог потерять работу, и я это знал.

Он снял обертку с «Ригли» и начал громко жевать.

– За вице-президентом, к примеру.

Я засмеялся. Вице-президент Генри Эгард Уоллес, идеалист и честный человек, был также известен как идиот, сочувствующий коммунистам.

– Правда-правда, – обиделся Том. – Мы следим за ним с прошлой весны. «Жучки», прослушка, наружка, тайные обыски… мужик поссать не может без того, чтоб мистеру Гуверу не показали анализ.

– Как же, такая угроза…

– Еще какая. Есть доказательства, что коммунисты хотят использовать его как активного агента.

– Русские теперь наши союзники, помнишь?

Том от шока даже жевать перестал.

– Господи, Джо, не шути так. Мистер Гувер…

– Знаю, знаю. – Японцы напали на Перл-Харбор, Адольф Гитлер – самый опасный человек в мире, но мистер Гувер, как известно, хочет первым делом покончить с коммунистической угрозой. – Кто еще вас интересует?

– Самнер Уэллес. – Том снова остановился на красный свет. Впереди дребезжал трамвай. До его квартиры оставалось немного, но движение здесь было просто бешеное.

Самнер Уэллес… один из замов госсекретаря, а также личный друг и доверенное лицо президента. Эксперт по Латинской Америке, ведущая фигура наших разведслужб, которые там базируются. Его фамилия раз десять упоминалась в колумбийском посольстве в связи с решениями, которые непосредственно затрагивали меня. Ходили слухи, что его самого отозвали из этого посольства (задолго до моего приезда туда), но причины никто не знал.

– Он что, тоже коммунист?

– Не-а. Голубой.

– Что-что?

– То самое, – ответил Том с типичной диллоновской ухмылкой. – Голубой. Педрила.

Я ждал продолжения.

– Всё началось два года назад, Джо. В сентябре сорокового. В президентском поезде, идущем из Алабамы после похорон спикера Бэнкхеда. – Том явно ожидал от меня нетерпеливых вопросов, но я молчал.

Мы проехали на зеленый свет пару ярдов и снова застряли. Том повысил голос, перекрывая гудки и работающие моторы.

– Уэллес, видать, перепил… вызвал кондуктора… пришло сразу несколько, а он разделся и вот это самое им предложил. – Том покраснел: крутой агент в душе оставался добрым католиком.

– Это подтвердилось? – спросил я, думая, как отразится на СРС возможная отставка Уэллеса.

– Еще как. Мистер Гувер назначил туда Эда Тамма, Бюро уже полтора года следит за старым козлом. Выпьет и шляется по парку, за мальчиками охотится. Есть отчеты внутренней безопасности, показания свидетелей, записи телефонных разговоров…

Я надвинул шляпу пониже. По словам посольских работников, которым я доверял, человека умней Самнера Уэллеса не было во всем госдепартаменте.

– А президенту мистер Гувер докладывал?

– В прошлом январе еще. – Том выплюнул жвачку в окно. Машины впереди тронулись, мы свернули с Висконсин направо. – Дик Феррис, он с Таммом работал, говорит, что мистер Гувер никаких рекомендаций не давал, а президент его не спрашивал и вообще, в сущности, ничего не сказал. Дик еще сказал, что генпрокурор Биддл тоже пытался поднять этот вопрос, а Рузвельт ему: «Ну, он ведь не в служебное время это делает?»

– Гомосексуализм – уголовное преступление, – сказал я.

– Вот-вот, и Дик сказал, что Тамм говорит, что мистер Гувер сказал президенту об этом и объяснил, что это делает Уэллеса мишенью для шантажа. Президент пока медлит, но долго это не протянется.

– Почему не протянется? – Я жил на этой улице четыре года назад, деля квартиру с двумя другими агентами. Квартира Тома была всего в трех кварталах.

– Теперь за Уэллеса взялся Буллит, – сказал Том, поворачивая руль.

Уильяма Кристиана Буллита один журналист окрестил «Яго номер один». Шекспира я не читал, но понимал, к чему это сказано. У мистера Гувера и на Буллита было досье – при выполнении одного из первых заданий я с ним ознакомился. Еще один дружок Рузвельта, посол, наживший себе врагов во всех странах, где подвизался, аморальный тип, способный трахнуть поленницу, если заподозрит, что в ней змея. В досье говорилось, что он соблазнил наивную секретаршу Рузвельта, Мисси Ле Хэнд, чтобы стать еще ближе к президенту.

Если Буллит взялся за Уэллеса, то рано или поздно свалит его. Сольет информацию политическим противникам Рузвельта, нашепчет журналистам, выразит свое возмущение госсекретарю Корделлу Халлу. Доймет Уэллеса не мытьем, так катаньем, уничтожив тем самым латинский отдел госдепартамента, запоров так хорошо работавшую политику добрососедства и ослабив нацию в военное время. Зато человека, имеющего гомосексуальные позывы в подпитии, уберут из правительства, а мистер Буллит приобретет новые козыри в неустанной борьбе за власть.

Вашингтон, Вашингтон.

– На кого еще Бюро положило глаз? – спросил я устало.

Припарковались мы, как ни странно, прямо перед домом Диллона. Том поставил машину на ручник, не выключая двигатель, и сказал:

– Нипочем не догадаешься, Джо. Этим я занимаюсь лично – к примеру, сегодня вечером. Оставлю тебе ключи, завтра, глядишь, увидимся.

– Ясно, – сказал я, думая, что завтра меня, скорей всего, уже здесь не будет.

– Ну давай же, угадывай.

– Элинор Рузвельт, – вздохнул я.

– Значит, слышал уже, – расстроился Том.

– Это что, шутка такая? – Мистер Гувер, имеющий «конфиденциальные» досье на всех видных лиц государства, ненавидел Элинор Рузвельт – об этом все знали, – но слишком дорожил своей работой, чтобы следить за членом семьи действующего президента.

Том сдвинул шляпу на затылок и повернулся ко мне лицом.

– Нет, Джо, не шутка. Слежку за миссис Рузвельт мы, конечно, не ведем, но…

– Разыгрываешь меня, Том.

– Нет-нет. – Он придвинулся поближе, дохнув на меня мятой. – Три года назад старушка втюрилась в некоего Джо Лэша…

Лэша я знал хорошо, читал его досье в связи с делом Американского молодежного конгресса, по которому работал в тридцать девятом году, даже интервью у него брал под видом студента, интересующегося организацией, где он тогда был секретарем. Лэш, сам вечный студент, был старше меня годами и неизмеримо моложе во всех других отношениях – один из этих мальчиков в теле мужчины, обладающих на грани тридцатника развитием десятилетнего пацана. Молодежный конгресс представлял собой левый дискуссионный клуб из тех, которые коммунисты охотно снабжают и куда охотно внедряются, и миссис Рузвельт ему покровительствовала.

– Они любовники, – сказал Том.

– Да ладно, ей ведь все шестьдесят.

– Ей пятьдесят восемь, ему тридцать три. У миссис Рузвельт в Нью-Йорке собственная квартира, и от охраны она отказалась.

– Ну и что? Это только доказывает, что у нее есть здравый смысл. Кому охота, чтоб засранцы из казначейства круглосуточно дышали тебе в затылок?

– Мистеру Гуверу лучше знать.

У меня снова возникло желание взять Тома за шиворот и расквасить его веснушчатый нос о приборную доску.

– Том, – произнес я тихо, – ты хочешь сказать, что мы скрытно обыскиваем квартиру миссис Рузвельт? Читаем ее почту?

– Нет, конечно. Зато фотографируем почту Лэша, прослушиваем его телефон и квартиру. Сам бы почитал, что наша первая ниггеролюбивая леди пишет этому комми… горячие тексты.

– Верю тебе на слово. – Меня огорчало, что старая леди незавидной внешности пишет страстные письма этому вечному мальчику.

– Вечером я как раз туда собираюсь. Лэша пару недель как призвали, и мы передаем дело контрразведке.

– Логично, – сказал я. Армейскую контрразведку, отдел военной разведки, возглавляемую генералом Джоном Бисселлом, я бы назвал кучей пьяных шимпанзе. Можно еще сказать, что это сборище ультраправых ублюдков, но я бы так деликатно не выразился. Одно я знал точно: у контрразведчиков не будет никаких сомнений насчет слежки, прослушки и тайных обысков в отношении миссис Рузвельт. Знал я также, что президент, бесконечно терпеливый к дуралеям вроде Самнера Уэллеса, мигом наладит Бисселла на Тихий океан, когда узнает об этом.

Том кинул мне ключи.

– Пиво в холодильнике, а еды нет, извини. Пообедаем завтра, когда сменюсь.

– Надеюсь. Спасибо, Том. – Я побренчал ключами. – Если придется уехать до твоего возвращения…

– Оставь их в прихожей, как раньше. – Том, перегнувшись над нагретой дверцей, пожал мне руку. – Пока, приятель.

Он уехал, а я помчался наверх. Том Диллон был образцовый агент – ленивый по природе, но стремящийся угодить, готовый наесться говна, если мистер Гувер или его люди прикажут, не любящий думать самостоятельно, защитник демократии, ненавидящей ниггеров, спиков, жидов, итальяшек и прочих недочеловеков. Я не сомневался, что он регулярно стреляет из своего «смит-вессона» в подвале министерства юстиции, а также владеет автоматом, снайперской винтовкой и приемами рукопашного боя. В его личном деле сказано, что он компетентный боец. В СРС он протянул бы дня три.

Больше я о нем не думал – скорей бы в душ.

3

Главный вход в огромное здание Министерства юстиции расположен на углу Девятой улицы и Пенсильвания-авеню. Классический портик, по четыре колонны с каждой стороны, начинается выше второго этажа и поднимается до шестого, самого верхнего. На пятом этаже со стороны Пенсильвания-авеню, слева от портика, виден одинокий балкон. Президенты США уже восемнадцать лет принимают на нем парады в день инаугурации, и похоронные процессии кое-кого из них тоже проходят под ним.

Я, конечно, знал это здание, но своего стола у меня там не было: в свои первые годы я работал в других офисах или вообще под прикрытием. Это сыграло мне на руку, когда я явился туда за десять минут до половины двенадцатого – вымытый, выбритый, набриолиненный, в чистой рубашке и свежем костюме, в начищенных ботинках, со шляпой в ничуть не влажной руке. У меня здесь были знакомые, но я вышел из лифта на пятом этаже и направился в директорскую святая святых, так никого и не встретив.

Кабинет мистера Гувера помещался не в центре здания, а в укромном его уголке. Сначала нужно было пройти по длинному коридору, потом через конференц-зал с пепельницами на длинном столе. Далее находилась приемная, где сидела мисс Гэнди в качестве легендарного дракона, стерегущего деву. В 1942 года она и сама уже стала легендой: незаменимая секретарша Гувера, телохранительница и нянька одновременно, единственная из смертных, кому дозволялось каталогизировать и читать персональный архив директора. Тогда ей было всего сорок пять, но в разговорах с приближенными Гувер называл ее старой клушей – в ней действительно было что-то от хлопотливой наседки.

– Специальный агент Лукас? – осведомилась она. – Вы пришли на четыре минуты раньше.

Я кивнул.

– Присядьте, пожалуйста. Директор работает строго по расписанию.

«Директор» она произносила с заглавной буквы. Я подавил улыбку и сел, повинуясь ее приказу. Приемная была старомодная: два мягких кресла и диван. Я сел на диван. Кабинет самого директора (я о нем думал со строчной буквы) мало кто видел – подчиненных низшего звена он принимал обычно в конференц-зале или здесь. Я ожидал увидеть в застекленной витрине скальп Джона Диллинджера, но экспонат, подробно описанный мне Томом и другими коллегами, почему-то отсутствовал – может, в чистку отдали.

Ровно в половине двенадцатого мисс Гэнди сказала:

– Директор готов вас принять, специальный агент Лукас.

Во внутреннюю дверь я прошел, признаться, с участившимся пульсом.

Мистер Гувер вскочил, обежал вокруг стола, пожал мне руку и указал на стул справа. От других спецагентов я слышал, что он всегда так делает, если кому-то выпадет счастье попасть в его кабинет.

– Итак, специальный агент Лукас, – сказал он, усаживаясь на трон. Я говорю это без сарказма: его стол и стул стояли на возвышении, и сидел он спиной к окну. Если светило солнце, виден был только его силуэт, но тогдашнее солнечное утро сменилось облачным днем, и я его разглядел.

В тот апрельский день 1942 года – единственный раз, когда я видел Дж. Эдгара Гувера воочию, – ему было сорок шесть лет. Есть у меня одна привычка, вернее слабость: знакомясь с другим мужчиной, я прикидываю, как одолеть его в кулачном бою. В физическом плане Гувер проблемы не представлял. Он был невысок для агента, в точности с меня ростом – я заметил, когда он руку мне пожимал, – и тяжелей меня, входившего в категорию полутяжа, фунтов на двадцать. Вес примерно 183 фунта при росте примерно пять футов десять дюймов намного превышал пропорцию, установленную им для своих агентов. На первый взгляд он казался приземистым – впечатление усиливалось тем, что при широком торсе такого маленького размера ноги я ни у кого из мужчин не видел. Одевался он хорошо. Темный двубортный костюм сидел на нем идеально, галстук в розовых и алых тонах не посмел бы надеть ни один спецагент, из нагрудного кармашка выглядывал розовый платочек под цвет. Волосы, почти черные, он зализывал назад так, что казалось, будто его характерная хмурость с прищуром вызвана именно этим.

На широко известной карикатуре его изобразили в виде бульдога: щелки глаз, приплюснутый нос, массивная, плотно сжатая челюсть. Все это присутствовало и в реальности, но я бы скорее сравнил его с мопсом. Двигался Гувер быстро – его пробежка по комнате, рукопожатие и возвращение к столу заняли меньше пятнадцати секунд – благодаря целенаправленной нервной энергии. Если бы мне пришлось драться с ним, я бил бы в живот, определенно самую мягкую его часть, не считая гениталий, но точно бы не повернулся к нему спиной, повалив его. Глаза и челюсть показывали, что этот мужик способен перегрызть тебе горло, даже если руки-ноги ему отрубить.

– Итак, специальный агент Лукас… – Он открыл толстое личное дело, определенно мое. Кроме еще нескольких папок и книги в черном переплете у левого локтя – все мы знали, что это Библия, которую ему подарила мать, – на столе не было ничего. – Как долетели?

– Хорошо, сэр.

– Знаете, почему я вас вызвал? – Говорил он быстро, отрывисто.

– Нет, сэр.

Директор кивнул, но просветить меня не спешил. Листал мое досье, как будто в первый раз его видел, хотя наверняка ознакомился с ним заранее.

– Родились вы, как я вижу, в 1912-м. В… Браунсвиле, в Техасе.

– Да, сэр. – Почему он меня вызвал? Добираясь сюда из Мексики, я только об этом и думал. Я не льстил себе мыслью о повышении или какой-то награде. Из других специальных агентов меня выделяло лишь то, что я убил двух человек… трех, если Гувер зачтет мне прошлогоднего Кривицкого. Последним сотрудником ФБР, заслужившим славу киллера, был старший спецагент Мелвин Первис, застреливший, согласно общему мнению, Джона Диллинджера и Красавчика Флойда. В Бюро знали, что он их не убивал, но в 1935 году Гувер вынудил Первиса уволиться. Первис сделался более знаменитым, чем сам директор, ни в кого не стрелявший и ни одного ареста не совершивший. Однако ФБР в глазах общественности должно было ассоциироваться только с именем Дж. Эдгара Гувера, и Первису пришлось уйти. Это научило меня не присваивать себе никаких заслуг – ни за поимку последнего агента абвера в Мексике, ни за два выстрела в глинобитном домишке, где Шиллер и его наемник пытались меня убить, ни за Кривицкого.

– У вас есть два брата и сестра, – сказал Гувер.

– Да, сэр.

Он поднял глаза от папки и посмотрел на меня.

– Немного для мексиканской католической семьи.

– Мой отец родился в Мексике, но мать у меня ирландка. – Вот еще один вариант: Бюро только теперь выяснило, какой национальности был мой отец.

– Тем более. Это просто чудо, что такие родители завели всего-навсего четырех детей.

Если можно назвать чудом эпидемию испанки и пневмонию, подумал я, не проявляя своих мыслей наружно.

Гувер опять углубился в папку.

– Дома вас звали Хосе, агент Лукас?

Так меня называл отец, ставший американским гражданином всего за год до смерти.

– В моем свидетельстве о рождении проставлено «Джозеф», мистер Гувер.

Я был готов к тому, что в Вашингтон меня вызвали по этой причине. Дискриминации в Бюро, в общем, не было: в 1942 году там числилось 5702 черных спецагента – я видел эту цифру в полевом офисе Мехико с неделю назад. 5690 из них работали шоферами, поварами, уборщиками – Гувер назначил их агентами в последние полгода, чтобы спасти от призыва. Директор приложил много усилий, чтобы спецагентов не призывали; одновременно нам давали понять, что мы можем пойти в армию добровольно, но в Бюро по возвращении нас больше не примут.

До Перл-Харбора в ФБР служили агентами пятеро черных – три шофера мистера Гувера, Джон Амос и Сэм Нуазет. Старый Амос раньше был камердинером, телохранителем и другом Теодора Рузвельта – Тедди умер буквально у него на руках, – и когда Гувер в 1924 году стал директором Бюро Расследований, Амос уже состоял в штате. Я как-то видел старика в тире – его обязанностью было чистить оружие.

Сэм Нуазет, еще один успешный чернокожий, спецагент при кабинете мистера Гувера – я удивился, не увидев его сегодня, – часто служил примером либеральной политики Бюро. Мне показывали в журнале «Эбони» статью, расхваливающую тесную дружбу между Нуазетом и мистером Гувером: она, мол, служит для всего агентства образцом межрасовых отношений. Так-то оно так, да не совсем. Нуазет – мистер Сэм, как называли его Гувер и все остальные, – был у директора не то адъютантом, не то денщиком. Держал наготове полотенце, когда тот выходил из своей личной ванной, подавал пальто, а самое главное – бил мух, ненавидимых Гувером не меньше, чем коммунисты.

«Дома вас звали Хосе?» Гувер давал мне понять, что знает – что Бюро знает: мой отец еще не был гражданином США, когда я родился. Что я практически сын фасольника, мокроспинника.

Я смотрел в его мопсины глазки и ждал продолжения.

– Вижу, в детстве вы много путешествовали. Техас, Калифорния, Флорида, снова Техас, где вы поступили в колледж.

– Да, сэр.

– Отец ваш умер во Франции, в 1919-м. От ран?

– От инфлюэнцы.

– Но ведь он служил в армии?

– Да, сэр. – В рабочем батальоне. Их отправляли домой последними, оттого он и подхватил инфлюэнцу.

– Да-да. – Он уже забыл о моем отце. – Мать скончалась в том же году. – Он оторвался от папки, слегка приподняв бровь.

– От пневмонии. – Или от разбитого сердца.

– Но в приют вас и других детей не отправили?

– Нет, сэр. Сестру взяла к себе тетя. – Жившая в Мексике – я молился, чтобы этой подробности в досье не было. – А нас, братьев, забрал во Флориду дядя. Он был рыбак, имел только одного сына, и ему требовались помощники. Мы помогали ему на лодке все школьные годы, а я и в колледже, на летних каникулах.

– Значит, с Карибами вы знакомы?

– Не очень, сэр. Рыбачили мы в Заливе. Одно лето я работал на чартерном катере, ходившем из Майами на Бимини, но на других островах не бывал.

– Но в лодках вы разбираетесь. – Он смотрел на меня выжидательно – я понятия не имел, к чему он ведет.

– Да, сэр.

Он опять заглянул в досье.

– Расскажите мне, что произошло в Веракрусе, специальный агент Лукас.

Я знал, что в папке имеется мой рапорт, напечатанный на десяти страницах через один интервал.

– Вам известно, сэр, как проходила операция до того момента, как информатор из мексиканской полиции сообщил Шиллеру обо мне?

Гувер кивнул. Тут как раз проглянуло солнце, и он достиг желаемого эффекта. Его глаз я больше не видел, только силуэт – широкие плечи над стулом – да блеск напомаженных волос.

– Я должен был встретиться с ними в доме на улице Симона Боливара в одиннадцать вечера, чтобы передать информацию, как делал уже раз десять. Но на этот раз они пришли на полтора часа раньше и ждали меня в темноте. Я только в последний момент понял, что они там.

– Как вы это поняли, Лукас? – вопросил силуэт.

– Из-за собаки, сэр. Была там старая желтая сука, лаяла каждый раз, как я приходил. Сторожевые собаки в Мексике вообще-то редкость – эта принадлежала крестьянину, который смотрел за домом, сидела на цепи во дворе. Крестьянина мы забрали два дня назад, и ее никто не кормил.

– И что же, она залаяла?

– В том-то и дело, что нет, сэр. Видимо, она лаяла с тех пор, как пришел Шиллер, и он велел своему человеку прирезать ее.

– Прямо-таки Шерлок Холмс, – хмыкнул Гувер. – Собака, не лаявшая ночью.

– Простите, сэр?

– Вы что ж, не читали Шерлока Холмса?

– Нет, сэр. Я не читаю вымышленные истории.

– Не читаете художественную литературу? Романы?

– Нет, сэр.

– Хорошо, продолжайте. Что было дальше?

Я потеребил поля шляпы у себя на коленях.

– Все произошло очень быстро, сэр. Я был уже у двери, когда сообразил, что собака не лает, и все же решил зайти. Они меня так рано не ждали и не успели занять удобные позиции для стрельбы. Я вошел, они открыли огонь, но в темноте промахнулись. Я начал стрелять в ответ.

Гувер сложил руки, как на молитве.

– Баллистики сообщают, что они выпустили больше сорока пуль. Девятимиллиметровых. «Люгеры»?

– У Лопеса, наемного убийцы, был «люгер», у Шиллера – «шмайссер».

– Автомат, должно быть, в такой маленькой комнате грохотал оглушительно.

Я кивнул.

– Но ваш «магнум-357» выстрелил только четыре раза.

– Да, сэр.

– Два попадания в голову, одно в грудь. В темноте. Из положения лежа. Несмотря на грохот и огонь с двух сторон.

– Как раз выстрелы их и выдали, сэр. Я просто стрелял выше вспышек. В темноте обычно целишь выше, чем надо. А грохот, думаю, в основном самого Шиллера оглушал. Лопес был профессионал, а Шиллер любитель и к тому же дурак.

– Теперь он мертвый дурак.

– Да, сэр.

– Вы все еще пользуетесь «магнумом-357», агент Лукас?

– Нет, сэр. Тридцать восьмым, как положено по уставу.

Гувер опять заглянул в досье и тихо, будто про себя, произнес:

– Кривицкий.

Я промолчал. Если я здесь из-за него, делать нечего.

Генерал Вальтер Германович Кривицкий был шефом разведки НКВД в Западной Европе. В конце 1937-го он попросил политического убежища, заявив, что порвал со Сталиным. Те, кто рвет со Сталиным, не остаются в живых. Кривицкий был сторонником Троцкого, наглядно подтвердившего эту сентенцию.

Абвер, военная разведка Германии, заинтересовался Кривицким. Матерый агент абвера, коммандер Трауготт Андрес Рихард Протце, служивший ранее в военно-морской разведке, поручил своим людям завербовать перебежчика. Кривицкий полагал, что в Париже ему ничего не грозит, но безопасных мест в мире нет. С одной стороны – убийцы из НКВД, с другой – агенты абвера: один из них притворялся еврейским беженцем, за которым охотятся и нацисты, и коммунисты; жизнь Кривицкого дешевела ежеминутно.

Из Парижа Кривицкий переместился в США, где ФБР и Военно-морская разведка США вскоре примкнули к НКВД и абверу в охоте за тщедушным советским шпионом. Полагая, что гласность послужит ему защитой, Кривицкий написал книгу «Я был агентом Сталина», публиковал статьи в «Сатердей Ивнинг Пост» и даже дал показания Комиссии Дайса по расследованию антиамериканской деятельности. Во время всех своих выступлений он заявлял, что НКВД замышляет его убить.

Так оно, конечно, и было. Самым известным из убийц был «Красный Иуда Ганс», только что прибывший из Европы после ликвидации Игнатия Рейсса, старый друг Кривицкого, тоже дезертировавший из советских спецслужб. К началу войны в 1939 году Кривицкий не мог купить в газетном киоске «Лук» без того, чтоб через плечо ему не заглядывало с полдюжины американских и иностранных разведок.

Моей работой было следить не за Кривицким – для этого мне потребовалось бы взять талон и встать в очередь, – а за агентом абвера Красным Иудой, преследовавшим его. По-настоящему мой объект звали доктор Ганс Веземанн. Бывший марксист, завсегдатай светских салонов, специалист по похищениям и убийствам бывших товарищей. В США он числился журналистом, но ФБР, знавшее о нем чуть ли не с момента его въезда в страну, игнорировало Веземанна, пока он не начал приближаться к Кривицкому.

В сентябре 1939 года меня отозвали обратно в Штаты для участия в совместной операции ФБР и Британской службы по координации безопасности, имевшей целью обратить ситуацию «Кривицкий – Веземанн» в нашу пользу. Веземанн, чувствуя, должно быть, что вокруг становится людно, запросил у своего начальника коммандера Протце разрешение выехать из страны и затаиться на время. Мы узнали об этом позже, когда британцы, взломав немецкий код, уделили нам кое-какие крохи. Протце посоветовался с главой абвера адмиралом Канарисом, и в конце сентября 1940 года Веземанн отплыл на японском корабле в Токио. Мы за ним туда последовать не могли, но британские ВМР и БСКБ могли и последовали. Прибыв в Токио – о чем британцы нам незамедлительно сообщили, – Веземанн тут же получил телеграмму от Протце с приказом вернуться в США.

На этом месте я и вступил в игру. Мы надеялись, что Веземанн заляжет на дно в Мексике, бывшей центром большинства операций абвера в западном полушарии. Но немец перед возвращением в Штаты застрял на октябрь и ноябрь 1940 года в Никарагуа. Абверовцев там было кот наплакал, и Веземанн начинал опасаться за свою безопасность не меньше Кривицкого. Как-то вечером на него напали трое бандитов, и уцелел он лишь благодаря вмешательству американского торгового моряка. Тот вступил в драку и обратил грабителей в бегство, получив за труды сломанный нос и нож под ребро. Бандитов наняли БСКБ и СРС, положившись на мои навыки рукопашного боя. Эти идиоты чуть меня не убили.

Легенда у меня была проще некуда. Недалекий матросик, бывший боксер, списанный на берег за то, что ударил боцмана, потерявший американский паспорт, разыскиваемый полицией Манагуа. На все готовый, чтобы уехать в Штаты из этой дыры. Следующие два месяца я эту готовность и демонстрировал: то ездил курьером к абверовцам, уже два года сидевшим на Панамском канале, то снова защищал Веземанна – на этот раз от здоровенного советского агента, самого настоящего. Постепенно Веземанн стал зависеть от меня и разговаривал при мне со всеми открытым текстом. Злополучный Джо и на английском-то с трудом говорил, но спецагент Лукас понимал немецкий, испанский и португальский.

В декабре 1940 года Веземанн, получив долгожданный зеленый свет, уехал в Штаты и меня с собой взял. Абвер любезно изготовил мне новый паспорт.

Гувер перелистывал последние страницы моего конфиденциального рапорта. Он-то и учредил в 1940 году СРС, Специальную разведслужбу, в качестве отдельного подразделения ФБР для контрразведывательных действий в Латинской Америке в сотрудничестве с БСКБ. Но методы СРС были ближе к британской военной разведке, чем к ФБР, и я бы удивился, если б Гувера это не настораживало. Агенты ФБР, к примеру, находились на службе круглые сутки: Тома Диллона уволили бы, если б не смогли до него дозвониться в течение пары часов. Я, работая по Веземанну в Никарагуа, Нью-Йорке и Вашингтоне, иногда неделями не мог связаться со своим руководством – таковы особенности операции под прикрытием.

Новый, 1941 год я встречал в Нью-Йорке с доктором Веземанном и еще тремя агентами абвера. Доктор с друзьями обошли с полдюжины знаменитых ночных клубов – серьезные разведчики, скрытно себя вели, сказать нечего, – а старина Джо стоял в снегу у машины, слышал веселые крики с Таймс-сквер и надеялся, что задница у него не отмерзнет, пока немцы празднуют. Бедный Кривицкий к этому времени стал бельмом на глазу не только у Сталина с НКВД, но и у абвера с ФБР. Его информация насчет советской разведки в Европе устарела уже на пять лет, и он перекинулся на немецкую сеть, которой одно время занимался. Убийцы из советских спецслужб продолжали за ним охотиться, а Канарис через Протце передал Веземанну, что Кривицкий больше не является объектом для похищения: его следует уничтожить.

Веземанн поручил эту работу самому доверенному и наивному из своих людей, то есть мне.

В конце января Кривицкий сбежал из Нью-Йорка. Я последовал за ним в Виргинию, вступил с ним в контакт и представился агентом ФБР и СРС, способным защитить его от НКВД и абвера. Мы вместе приехали в Вашингтон, где он вечером воскресенья, 9 февраля 1941, поселился в отеле «Беллвью» у вокзала Юнион. Ночь была холодная. Я принес из соседнего кафе пакет с сэндвичами, два стакана паршивого кофе, и мы с ним поужинали в его номере на пятом этаже.

Утром горничная нашла Кривицкого мертвым в постели. Рядом лежал пистолет – не его, чужой. Дверь в номер была заперта, пожарной лестницы за окном не имелось. Вашингтонская полиция сочла это самоубийством.

Доктор Веземанн сдержал слово: сказал, что поможет мне уехать из страны, и помог. На поезде, на машине и пешком я добрался до Мексики, где мне надлежало явиться к некоему Францу Шиллеру для дальнейшего прохождения службы. Так я и сделал. В следующие десять месяцев БСКБ и постоянный офис ФБР с моей помощью выловили пятьдесят семь агентов абвера, успешно ликвидировав их мексиканскую сеть.

– Кривицкий, – повторил Гувер. Солнце снова зашло за тучи, и я увидел, что его темные глаза прямо-таки ввинчиваются в меня. В рапорте говорилось, что путем трехдневных бесед я убедил Кривицкого в безнадежности его положения. Пистолет, найденный рядом с его телом, был, конечно, моим. «Это вы убили его? – читалось в глазах директора. – Или просто вручили ему заряженный пистолет, не зная, в себя он выстрелит или в вас, и сидели с ним рядом, пока он не вышиб себе мозги?»

Молчание затягивалось. Директор откашлялся и сказал:

– Вы проходили обучение в лагере Икс.

– Да, – ответил я, хотя это был не вопрос.

– И что вы о нем думаете?

Лагерь Икс был оперативным центром в Канаде, на северном берегу озера Онтарио – у Ошавы, недалеко от Торонто. Несмотря на мелодраматическое киношное название, дело там было поставлено очень серьезно. В лагере готовили британских партизан и контрразведчиков для работы по всему миру. Обучались там и агенты ФБР, впервые столкнувшиеся со столь жестким и аморальным шпионажем. Тренировки включали в себя просмотр и фотографирование почты, которая затем доставлялась адресату обычным образом; навыки скрытного обыска; физические, фото- и электронные методы наблюдения; смертоносные боевые искусства; высокого уровня дешифровку, экзотические виды оружия, радиосвязь и много еще всего.

– Думаю, что у них очень эффективные методики, сэр, – сказал я.

– Лучше, чем в Квантико?

– Иначе.

– Стивенсона вы знаете лично.

– Встречал несколько раз, сэр. – Уильям Стивенсон, канадский миллионер, возглавлял все операции БСКБ. Уинстон Черчилль лично отправил его в США в 1940 году с двумя целями: явной – развернуть в Штатах операцию МI6 по борьбе с абвером, и тайной – втянуть Америку в войну любыми средствами.

Это не просто мои догадки. Одним из моих заданий в лагере Икс было шпионить за британцами, что оказалось самой трудной и опасной работой из всех, которые мне до того времени поручали. Я сфотографировал и секретный меморандум Черчилля Стивенсону, и план по внедрению в Чехословакию партизан, которые в 1942 году убили рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха.

– Опишите его, – приказал Гувер.

– Уильяма Стивенсона? – Переспрашивать было глупо, но я знал, что Гувер с ним хорошо знаком – они работали вместе, когда канадец только приехал к нам. Гувер хвастался, что именно он предложил назвать его организацию Британской службой по координации безопасности.

– Опишите его, – повторил директор.

– Хорош собой. Маленький. Легчайшего веса. Носит сшитые на Сэвил-роу костюмы-тройки. Не разрешает себя фотографировать. Стал мультимиллионером к тридцати годам – изобрел какой-то способ передачи фотографий по радио. Сведений о прежней работе в разведке нет – прирожденный талант.

Гувер опять заглянул в досье.

– Вы боксировали с ним в лагере.

– Да, сэр.

– И кто победил?

– Мы провели всего несколько раундов, сэр. Победителя, собственно, не было, потому что…

– И все же?

– Я тяжелей и выше его, но боксирует он лучше. Будь у нас настоящий бой, он выигрывал бы по очкам каждый раунд. Держит удар, не падая, и любит работать на близкой дистанции. Победил он.

– И контрразведчик он хороший, по-вашему?

Лучший в мире, подумал я и сказал:

– Да, сэр.

– Вы знаете, что он завербовал нескольких знаменитых американцев?

– Да, сэр. Эррола Флинна, Грету Гарбо, Марлен Дитрих… автора детективов Рекса Стаута… а Уолтер Уинчелл[5] и Уолтер Липпман[6] озвучивают то, что говорит он. На него работает пара тысяч человек, включая триста любителей вроде тех, кого я назвал.

– Эррол Флинн… – Гувер покачал головой. – Ходите в кино, Лукас?

– Иногда, сэр.

– Значит, выдумки на экране вас не смущают, а?

Я промолчал, не зная, что на это ответить.

Гувер закрыл папку.

– Вас ждет работа на Кубе, Лукас. Вылетаете туда завтра утром.

– Есть, сэр. – Куба? Почему Куба? Я знал, что у ФБР там есть филиал, как и во всем полушарии, но небольшой, и двадцати агентов не будет. Знал, что связь с ФБР обеспечивает Реймонд Ледди, атташе нашего посольства, – больше ничего об их деятельности мне известно не было. Абвер там определенно был не слишком активен.

– Знаете такого писателя – Эрнеста Хемингуэя? – спросил Гувер, стиснув зубы чуть не до скрипа.

– Встречал его имя в газетах, сэр. Охотник на крупную дичь, верно? Много зарабатывает. Друг Марлен Дитрих. По его книгам снимали фильмы. Живет, кажется, в Ки-Уэсте.

– Теперь уже нет. Перебрался на Кубу, где и раньше проводил много времени. Живет с третьей женой недалеко от Гаваны.

Я ждал, что он скажет дальше.

Гувер вздохнул, потрогал свою Библию, вздохнул снова.

– Хемингуэй – обманщик, агент Лукас. Обманщик, лжец, а возможно, и коммунист.

– О чем же он лжет, сэр? – И почему это интересует Бюро?

Гувер улыбнулся, то есть вздернул губу и показал на миг мелкие белые зубы.

– Скоро сами прочтете в его досье. Вот вам пример. Во время войны он был водителем санитарной машины. Рядом с ним взорвалась мина, и он попал в госпиталь с осколочными ранениями. Со временем он стал говорить, что его вдобавок ранило в колено из пулемета, после чего он пронес раненого итальянского солдата сто пятьдесят ярдов до командного поста и только там потерял сознание.

Я кивнул. Ранения коленной чашечки – самые болезненные из всех. Если он прошел со шрапнелью в колене хоть несколько ярдов, не то что раненого пронес – стойкий сукин сын, ничего не скажешь. Но пулемет крушит кости, мышцы и дух. Если он заявляет, что пронес кого-то сто пятьдесят ярдов с прошитым пулеметной очередью коленом, то врет. И что?

Гувер, видимо, разгадал мои мысли, хотя я вроде бы не проявлял ничего, кроме вежливого внимания.

– Хемингуэй хочет создать на Кубе контрразведывательную группу. В понедельник он беседовал об этом в посольстве с Эллисом Бриггсом и Бобом Джойсом, а в пятницу сделал Спруиллу Брейдену официальное предложение.

Я кивнул. Сегодня была среда, Гувер телеграфировал мне во вторник.

– Посла Брейдена вы, полагаю, знаете.

– Да, сэр. – Я работал с Брейденом в Колумбии в прошлом году. Теперь он стал послом США на Кубе.

– Хотите что-то спросить?

– Да, сэр. Почему штатскому… писателю… позволяют занимать время посла дурацкими предложениями о любительской борьбе со шпионами?

Гувер потер подбородок.

– У Хемингуэя много друзей на Кубе. В том числе ветераны гражданской войны в Испании. Хемингуэй утверждает, что создал подпольную сеть в Мадриде в 1937-м…

– Это правда, сэр?

Гувер, не привыкший, чтобы его прерывали, моргнул, покачал головой, сказал:

– Нет. Хемингуэй был в Испании только в качестве корреспондента. Подпольная сеть – плод его воображения, хотя с коммунистами он там контактировал. Они беззастенчиво использовали его, чтобы вести свою пропаганду, а он позволял себя использовать без зазрения совести. Все это есть в досье, которое я вам дам почитать. – Гувер снова сложил руки перед собой. – Вы, агент Лукас, будете в группе Хемингуэя связным. Это работа под прикрытием. Вас назначит туда посольство, но ФБР вы не будете представлять.

– Кого же тогда я буду представлять, сэр?

– Посол Брейден скажет Хемингуэю, что ваше участие является непременным условием для его операции. Вас представят как оперативника СРС, специалиста по контрразведке.

Я не сдержал улыбки. Какое же это прикрытие, если я буду выступать под собственным именем?

– А если Хемингуэй узнает, что СРС и есть ФБР?

Директор качнул своей массивной головой, блеснув бриолином.

– Мы не думаем, что он хоть что-то смыслит в шпионаже или борьбе с ним, не говоря уж об организационных деталях. Кроме того, Брейден заверит писателя, что вы будете подчиняться только его, Хемингуэя, приказам и ничего не будете докладывать ни посольству, ни другим ведомствам без его разрешения.

– Кому же я буду докладывать, сэр?

– У вас будет контакт в Гаване. Вне посольства и местного ФБР. Единственное звено между вами и мной. Детали прочтете в инструкции, которую вам даст мисс Гэнди.

Я не подал виду, но был поражен. Что тут такого важного, если между мной и директором будет только один связной? Гувер любил созданную им систему и ненавидел тех, кто пытался ее сломать. Чем можно оправдать подобное нарушение субординации? Я молча ждал, что будет дальше.

– Вам забронирован билет на завтрашний рейс в Гавану через Майами. Завтра же вы встретитесь со своим контролером, а в пятницу пойдете в посольство на совещание, где Хемингуэй представит свой план послу. План одобрят – пусть себе играет в свои глупые игры.

– Да, сэр. – Может, это и есть понижение, к которому я готовился. Переведут меня в боковое русло, и буду я играть в глупые игры, пока терпение мое не иссякнет и я не подам в отставку или не запишусь в армию.

– Знаете, как он хочет назвать свою организацию, по словам Боба Джойса и Эллиса Бриггса?

– Нет, сэр.

– «Криминальная лавочка».

Я покрутил головой.

– Задача у вас следующая. – Гувер наклонился ко мне через стол. – Подружитесь с Хемингуэем. Доложите мне, что он такое. Выжмите из этого мошенника правду. Я хочу знать, как он устроен и чего хочет на самом деле.

Я кивнул.

– И держите меня в курсе того, что творит его дурацкая организация на Кубе. Мне нужны детали. Ежедневные рапорты. Графики, если понадобится.

Всё вроде бы? Нет, я чувствовал, что есть что-то еще.

– Этот человек путается под ногами у сил национальной безопасности и только всё портит. – За окнами прокатился гром. – Ваша работа – сообщать нам о его деятельности, чтобы мы могли минимизировать вред от этой любительщины. А если будет необходимо, вмешаться и положить ей конец. Но пока такой приказ не поступит, будьте при Хемингуэе тем, что мы ему продаем: советником, адъютантом, сочувствующим наблюдателем и рядовым пехотинцем.

Я кивнул в последний раз и убрал шляпу с колен.

– Сейчас вы ознакомитесь с конфиденциальным досье на Хемингуэя, но вам придется запомнить все, что прочтете.

Само собой. Выносить материалы Гувера из здания запрещалось.

– Мисс Гэнди выдаст вам папку на два часа и найдет место, где ее почитать. По-моему, кабинет замдиректора Толсона сегодня свободен. Папка объемная, но если вы читаете быстро, уложитесь в два часа.

Директор встал. Я тоже.

Руку он мне больше не пожимал. Выскочил из-за стола с той же скоростью, открыл дверь, дал мисс Гэнди распоряжение насчет досье – одна рука на дверной ручке, другая теребит платочек в нагрудном кармане.

Я вышел так, чтобы не поворачиваться к нему спиной.

– Агент Лукас, – произнес он.

– Да, сэр?

– Хемингуэй мошенник, но в грубоватом шарме ему, говорят, не откажешь. Не поддавайтесь его обаянию. Не забывайте, где вы работаете и что вам, возможно, придется сделать.

– Да, сэр. Понял, сэр.

Он закрыл дверь. Больше я его никогда не видел.

Мисс Гэнди проводила меня в кабинет Толсона.