8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

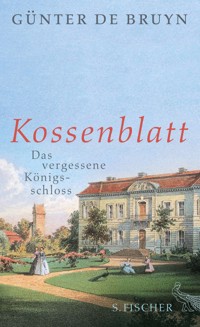

Hommage an einen vergessenen Ort Schon Theodor Fontane besuchte Schloss Kossenblatt auf seinen ›Wanderungen durch die Mark Brandenburg‹. Günter de Bruyn erzählt in seinem neuen Buch die ganze Geschichte des Schlosses – von seiner kurzen Blütezeit unter Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. bis heute. Wie in seinen letzten Büchern geht es dabei immer auch um preußische Geschichte und die eigene brandenburgische Heimat. Darüber hinaus aber ist ›Kossenblatt‹ eine sehr persönliche, gelassen-melancholische Betrachtung über das Leben im Abseits, über Tod und Vergessen und die Kraft der Erinnerung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Günter de Bruyn

Kossenblatt

Das vergessene Königsschloss

Biografie

Günter de Bruyn wurde am 1. November 1926 in Berlin geboren und lebt heute in Görsdorf bei Beeskow als freier Schriftsteller. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Heinrich-Böll-Preis, dem Thomas-Mann-Preis, dem Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung, dem Eichendorff-Literaturpreis und dem Johann-Heinrich-Merck-Preis. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören u.a. die beiden kulturgeschichtlichen Essays ›Als Poesie gut‹ und ›Die Zeit der schweren Not‹, die autobiographischen Bände ›Zwischenbilanz‹ und ›Vierzig Jahre‹ sowie die frühen Romane ›Buridans Esel‹ und ›Neue Herrlichkeit‹.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, erhalten Sie unter www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Friedrich Wilhelm Ferdinand Theodor Albert, Schloss Kossenblatt, 1870. Lithographie aus der Sammlung Duncker

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402900-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Reiserouten

Erste Eindrücke

Die Krumme Spree

Die Anfänge

Der erste von Oppen

Der verhexte von Oppen

Der Plagegeist

Der Feldmarschall

Die böse Gräfin

Der Roman

Das Schloss

Der König

Die Kirche

Buchholtz

Dichterbesuch

Brücken und Schleusen

Krieg und Kirche

Die zwölf bösen Jahre

Neue Zwänge

Abschied

Anhang

Zitatennachweis

Reiserouten

Erste Eindrücke

Die Krumme Spree

Die Anfänge

Der erste von Oppen

Der verhexte von Oppen

Der Plagegeist

Der Feldmarschall

Die böse Gräfin

Der Roman

Das Schloss

Der König

Die Kirche

Buchholtz

Dichterbesuch

Brücken und Schleusen

Krieg und Kirche

Die zwölf bösen Jahre

Neue Zwänge

Abschied

Abbildungsnachweis

Bibliographie

Archive

Literatur

Reiserouten

Einen Bahnhof hat es hier nie gegeben, wer aber einen einstündigen Fußmarsch nicht scheute, konnte noch vor zwei Jahrzehnten Kossenblatt doch auf dem Schienenwege erreichen, wenn er von Berlin kommend die Cottbusser Fernstrecke bis Lübben benutzte und dort in die nach Beeskow fahrende Niederlausitzer Eisenbahn stieg. Da der Zug nur ein gemächliches Tempo hatte und auf neun Dörfern halten musste, wurden für die etwa 35 Kilometer lange Strecke fast zwei Stunden benötigt, in denen der Reisende nur Kiefernwälder, Wiesen und Äcker sah. Vor Straßen und Wegen wurden schrille Warnsignale gegeben, und die Spreebrücke, hinter der man auf der Station Briescht aussteigen musste, wurde mit Schrittgeschwindigkeit überquert.

Der Bahnhof Briescht als Bastelanleitung für Modelleisenbahner

Der Fußweg nach Kossenblatt war damals noch unbefestigt. Man musste im Sommer Sandstrecken durchwaten und im Herbst kurze Umwege machen, weil der von Treckern durchfurchte Matsch unbegehbar war. Für die Mühsal aber wurde man durch die Landschaft entschädigt. Denn die Flussniederung von wechselnder Breite, der der Weg auf leichter Erhöhung folgte, ließ immer wieder neue Ansichten auf Wasser und Wiesenflächen mit Einzelbäumen und Buschgruppen zu.

Erst kurz vor dem Dorf wird die Niederung enger, und der Flusslauf kommt näher. Bei einem Einzelgehöft am Wasser führt eine Brücke auf die Äcker und Wälder der anderen Seite. Bald darauf steht man schon auf der Dorfstraße und erreicht mit wenigen Schritten das Schloss.

Im letzten Jahrzehnt ist der Sandweg begradigt und mit autogerechter Fahrbahn versehen worden, und die Geleise des Schienenweges, zwischen denen schon Bäume wachsen, rosten von Jahr zu Jahr mehr. Die backsteinernen Bahnhofsgebäude aus Kaisers Zeiten, deren ansprechende Formen an ärmere, aber geruhsamere Zeiten erinnern, sind teils dem Verfall preisgegeben, teils aber wurden sie verkauft und werden privat bewohnt. Sieht man ab von den Kriegszeiten, in denen hier militärisches Frachtgut befördert wurde, ist diese 1901 eröffnete Strecke nie lukrativ für ihre Betreiber gewesen, denn der Tourismus, auf den man nach dem Aufblühen des Fremdenverkehrs im nahen Oberspreewald gehofft hatte, war ausgeblieben, und nie war eine industrielle Erschließung der Gegend geplant. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat sich dieser Abschnitt der Bahn durch die verstärkte Motorisierung und den Ausbau der Straßen verdrängen lassen, er wurde 1995 endgültig eingestellt.

Stillgelegte Eisenbahnstrecke bei Briescht

Bedeutende Industrieanlagen sind auch heute hier nicht zu finden, und obwohl Autofahrer von Berlin nach Kossenblatt nur anderthalb bis zwei Stunden brauchen, verirren sie sich nur vereinzelt hierher. Eher kann man in Sommertagen auf Rad- und Fußwanderer treffen, die nach Spuren der Vergangenheit suchen oder von der Ruhe dieser schwachbesiedelten Gegend mit ihren Wäldern und Seen angelockt worden sind.

Nicht Stunden, sondern Tage werden von Naturliebhabern benötigt, die den erlebnisreichsten aller Wege, nämlich den auf dem Wasser, wählen, der allerdings nur mit kleinen und leichten Booten zu bewältigen ist. Sie werden dabei die Route benutzen, die von Berliner Wassersportlern früher als Große Märkische Umfahrt bezeichnet wurde und heute Hauptwasserroute 2 genannt wird. Sie führt von Berlin aus die Dahme aufwärts bis in Höhe des Unterspreewalds, durch den Umflutkanal in die Spree und diese dann abwärts über Kossenblatt, Beeskow und Fürstenwalde zurück nach Berlin. An den meisten Seen, die sie durchfahren, können sie Zeltplätze und Mitmenschen finden, von denen sie sich auf den Flussläufen dann wieder erholen können, weil sie nur Enten, Rallen und Reihern begegnen oder einem einsamen Angler, den man als Gefährten der Stille mit einem freundlichen Winken grüßt.

Erste Eindrücke

Auf diesem schönsten aller Wege lernte ich das Dorf in jungen Jahren vom Paddelboot aus erstmalig kennen, allerdings flüchtig nur. In Erinnerung geblieben ist mir von ihm vor allem die Schleuse, auf die ich mich in den Nachkriegsjahren von der Strömung des Flusses zutreiben ließ. Das Wohngebäude des Strommeisters schien den Krieg unversehrt überstanden zu haben, von der Brücke, die seitlich von ihm die Schleuseneinfahrt überspannt hatte, waren aber nur noch die Pfeiler vorhanden. Da die Trümmer der bei Kriegsende gesprengten Brücke noch in der Einfahrt lagen, wurde von Verbotsschildern vor dem Passieren gewarnt.

Zerstörte Wehrbrücke an der Schleuse, um 1980

Ich griff also wieder zum Paddel, um aus der Strömung heraus nach links zu gelangen, wo sich eine Bucht öffnete, an deren Ende ich die Schienen einer Bootsschleppe sah. Der hölzerne Steg, in dem einige Bretter schon fehlten, war morsch, aber noch begehbar. Im Gegensatz zu anderen Schleusen und Wehren, die mir in den vergangenen Tagen Schwierigkeiten bereitet hatten, war hier auch der dazugehörige Schienenwagen noch da. Vom Motor aber, der in Vorkriegszeiten das Schleppen der Boote erleichtert hatte, waren nur noch Reste vorhanden, und das Stahlseil war durch eine Wäscheleine ersetzt. Zwei Jungen, die am Wehr geangelt hatten, waren mir behilflich, das Boot auf den Wagen zu ziehen und auf die andere Seite hinüberzuschleppen. Auf die Frage nach einem Bäcker rieten sie mir, mich noch ein paar hundert Meter weitertreiben zu lassen, bis zur Straßenbrücke, von dort sei es näher ins Dorf.

Wenn ich heute, etwa 60 Jahre später, zwischen Schleuse und Straßenbrücke am Ufer des Hauptstromes entlangspaziere und mich an der ausgedehnten, mit einzelnen Bäumen geschmückten Wiesenfläche erfreue, wundere ich mich immer wieder darüber, wie schwach meine Erinnerungen an diesen flüchtigen Besuch Kossenblatts sind. Zwar kann ich mich an den Duft frischen Brotes im Bäckerladen und an die zum Kauf nötigen Brotkarten erinnern, nicht aber an die ungewöhnlich breite, von Linden flankierte Dorfstraße, die mich heute immer wieder entzückt. Der ständige Hunger, der damals jedes Stück trocknen Brotes zur Köstlichkeit machte, ist mir noch gegenwärtig, das alte Herrenhaus aber wie auch das Schloss und die Kirche waren mir anscheinend damals keiner Betrachtung wert. Da ich vom Dorf nichts als den Namen wusste, war es für mich nur eine Station, die passiert werden musste. Ich war unterwegs, um nach Jahren, die ich unwillentlich in Uniform hatte verbringen müssen, meine Unabhängigkeit zu genießen. Auf Sehenswürdigkeiten war ich nicht aus.

Schlosswiese. Das Schloss im Hintergrund von Bäumen verdeckt

Der Plan zu meinem zweiwöchigen Wasserwanderleben war unter Benutzung von Landkarten schon in meiner Kindheit entstanden und in den Kriegsjahren, die meine Jugendjahre waren, nicht verblasst. Als Traum von einem freien Leben unter heimatlichem Himmel war er mir in den Leiden und Gefahren des Krieges erhalten geblieben und hatte auch den neuen Zwängen des Nachkriegs getrotzt. Einige mit reinem Überleben beschäftigte Jahre hatte ich die Erfüllung dieser Sehnsüchte noch aufschieben müssen, als sich aber die Gelegenheit geboten hatte, ein Paddelboot zu borgen, musste es trotz unzureichender Ausrüstung gewagt werden, obwohl in der Gegend, die ich durchquerte, im April 1945 die Kesselschlacht von Halbe getobt hatte und deren Hinterlassenschaft noch nicht überall beseitigt worden war. Da gab es Wälder, die möglicher Blindgänger wegen nicht betreten werden durften, Seeufer, an denen Panzerwracks rosteten, mit Holzkreuz und Stahlhelm geschmückte Soldatengräber und mehr als einmal auch ein streng bewachtes Übungsgelände der Roten Armee. Überall waren die Brücken 1945 gesprengt worden, so auch in Kossenblatt, wo es drei von ihnen gegeben hatte, und nur eine von ihnen, die ich später Zollbrücke zu nennen lernte, war bei meinem ersten Besuch behelfsmäßig wieder aufgebaut.

Als ich viele Jahre später mit Theodor Fontanes »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« in der Tasche Kossenblatt zum zweiten Male, diesmal auf dem Landwege besuchte, hatte sich an der Schleuse zwar wenig geändert, die Zollbrücke aber war neu gebaut geworden, und im Dorf erwartete mich eine Überraschung literarischer Art. Über eine Garageneinfahrt waren die bekannten Fontane-Worte »Das ist ein weites Feld, Luise« gepinselt worden, und auf einem Umschaltkasten der Elektrizitätswerke waren die vier von Nikolaus Lenau stammenden Gedichtzeilen zu lesen, die Fontane seinem Kapitel über Kossenblatt als Motto vorangestellt hat: »Aber führt der Weg den Wandrer / An den Ort, den ich besinge, / Kann er nicht dem Bangen wehren, / Dass es ihm das Herz durchdringe«. (Im originalen Lenau heißt es übrigens nicht »Bangen«, sondern »Schauder«, aber dieser Ausdruck war Fontane wohl zu stark.)

Da meine Erkundungsfahrten zu den von Fontane beschriebenen Stätten in DDR-Zeiten oft Befremden oder Misstrauen erregt hatten, mussten mir diese Zitate wie eine freundliche Begrüßung erscheinen und in mir den Eindruck erwecken, dass man hier ungewöhnlicherweise mit Verständnis auf die heimatliche Vergangenheit sah. Dieser Eindruck wurde zwar von dem freundlichen Pfarrer, der mich durch die Kirche führte, bestätigt, nicht aber von anderen Gesprächspartnern, denen mein Interesse an der preußischen Geschichte, die man damals noch pauschal verdammte, unverständlich, wenn nicht gar verdächtig erschien. Als Überbleibsel feudaler, also böser Zeiten war auch hier das alte Herrenhaus vernachlässigt worden, und gegen den Verfall des Gutshofes, den man noch benutzte, wurde nichts getan. Das Schloss, das mich besonders interessierte, war ohne merkbare Schäden erhalten, der Zugang zu ihm aber versperrt. Nichts also war ungewöhnlich, und von den Fontane-Zitaten, die mich so freudig erregt hatten, wusste niemand zu sagen, wer sie angebracht haben könnte, einige meiner Gesprächspartner hatten sie noch gar nicht bemerkt.

Erst Jahre später, als ich mich in diese Gegend zurückgezogen hatte und von meiner Behausung aus Kossenblatt auf Waldwegen in einer Stunde zu Fuß erreichen konnte, machte sich der Mann, der die Fontane-Zitate damals angebracht hatte, erst brieflich und dann auch persönlich mit mir bekannt. Seine Briefe waren in korrekter Sütterlinschrift geschrieben und bestanden zum Teil aus Zitaten, und zwar nicht nur aus solchen bekannter Autoren wie Fontane und Goethe, sondern auch von weniger bekannten, deren Kenntnis eine literarische Bildung voraussetzte, die die Briefe als solche nicht verrieten, sie zeugten vielmehr von sprachlicher Ungeübtheit und Naivität.

Wie sich im Gespräch mit dem Briefschreiber herausstellte, hatte sich in ihm, dem 1914 Geborenen, erst im Erwachsenenalter eine von Ehrfurcht grundierte Liebe zur Literatur entwickelt, die im seltsamen Gegensatz zu seiner sonstigen Bildung stand. Man hatte den Eindruck, dass er die sprachlichen Gebilde anstaunte, ohne sie ganz begreifen zu können. Er hatte Freude an ihnen, wie andere sie vor schönen Bildern empfinden, ohne sagen zu können, warum. Auch die Holzlaube, die er in seinen letzten Lebensjahren allein bewohnte, hatte er mit Zitaten geschmückt. Wie er erzählte, hatte es ihn nach dem Besuch einer Berliner Volksschule als Vierzehnjährigen aufs Land verschlagen, wo er das Malerhandwerk erlernt hatte, nach dem Krieg hatte er es in Kossenblatt ausgeübt. Seine Liebe zur Literatur hatte sich während des Krieges entwickelt, in den langen Jahren seiner Gefangenschaft in den USA. Dort war ihm ein deutscher Abreißkalender in die Hände gefallen, der für jeden Tag ein Zitat gebracht hatte. Er hatte sich die schönsten davon aufgehoben und war dabei mit den Namen der Dichter vertraut geworden, ohne etwas zu wissen von ihrem Leben und Werk. Nach seiner Heimkehr hatte er Bücher von ihnen aufgetrieben und dabei auch Fontanes »Wanderungen« und seine Romane für sich entdeckt. Als er dann den Auftrag erhalten hatte, einen neuen Umschaltkasten der Stromversorgung zu lackieren, hatte er ihn mit den bei Fontane gefundenen Versen von Lenau verziert. Dass er dabei zum »Bangen« vor dem immer verschlossenen und damit unheimlichen Königsschloss auffordern wollte, ist nicht erwiesen. Vielleicht hatte ihn nur das Malen der Buchstaben erfreut.

Seit meiner Übersiedlung in diese Gegend wurde nun zu allen Jahreszeiten auch Kossenblatt zum Ziel meiner Ausflüge, und da das Heimischwerden in einer Landschaft auch das Wissen um ihr Werden erfordert, war ich auch um die genauere Kenntnis der Dorfgeschichte bemüht. In Gesprächen mit alten Menschen ließen sich Einzelheiten über miterlebte Geschehnisse erfahren, doch wurde dabei auch bald deutlich, dass man über eignes Denken und Handeln während der Hitler- und Ulbrichtjahre aus Scham oder aus Furcht lieber schwieg. Ich lernte Leute kennen, die an der Heimatgeschichte Interesse hatten, und wie einst Fontane fand auch ich die freundlichste Unterstützung im Pfarrhaus, wo bei Tisch noch gebetet und gesungen wurde und mich die Kinder des Pfarrers zum Staunen brachten, weil sie von Paul Gerhardts »Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerszeit« alle die vielen Strophen singen konnten, ohne dass ein Gesangbuch auch nur in der Nähe war. Der Pfarrer, der in seiner Jugend in Ostpreußen oder Hinterpommern das Tischlerhandwerk gelernt hatte, war neben der Seelsorge auch mit Baureparaturen an den von ihm betreuten Dorfkirchen beschäftigt, und als Liebhaber alter Möbel und Hausgeräte war er an allem Historischen interessiert. Ihm hatte ich erste Einblicke in die 1724 angelegte Kirchenchronik zu danken, an der mich schon ihr barocker Titel erfreute, der folgenden Wortlaut hat:

»Kirchen-Protocoll in Coßenblad, worin gefunden werden allerley Nachrichten Von sonderlichen begebenheiten, die diverse Güther, Kirchen-, Pfarr- und Schul- Gemeinde angehen, und sich allhier begeben haben, wie auch die Landes Herrlichen Verordnungen und andere Sachen, so durch die Currende bekand gemacht worden sind, ingleichen die hiesigen Kirchen Matricula und einige Differentien, alles zu ersehen aus dem am Ende angehängten Catalogo, aufgerichtet nach dem Vorschlag des Herrn Consistorial-Raths und Probstes zu St. Nicolai in Berlin, Herrn Johann Porst in der Evangelischen Kirchen-Visitation, cum Con (?) & Approbation des Herrn Inspectoris loci zu Beeskow Herr Johann Friedrich Grust, von Friedrich Schönholz. V. D. M./?) Anno 1724, mense October. N. B. Das Papier ist genommen aus dem alten Kirchenbuche und der Band von der hiesigen Kirche bezahlt.«

Das Titelblatt der Kirchenchronik

Die schon im Titel angekündigte Vielfalt der Aufzeichnungen macht auch das später angefertigte Inhaltsverzeichnis deutlich, das die verschiedenartigen Inhalte in achtundzwanzig Punkten zu gliedern versucht. Da wird in wirrem Durcheinander auf die Besitzverhältnisse im Dorfe, die Korneinnahmen von Pfarrer und Küster und die Feuersbrünste verwiesen. Auf die Wohltätigkeitsveranstaltungen der Kirche folgen die als Monstra bezeichneten Missgeburten, die sogenannten Hurenkinder, die Verbrechen, die Unfälle, die Selbstmorde, Hochwasser- und Dürreschäden, der Kirchenbau, die Roggenpreise, die Gottesdienstordnung in den Nachbardörfern und als sensationelle Besonderheit die Berichte über die Jahre, in denen der König hier weilte und als eifriger Kirchgänger der Schrecken der Pfarrer war.

Nicht alle Pastoren, die seit 1724 hier amtierten, waren um die Ergänzung der Chronik bemüht. Ganze Epochen wie die der Befreiungskriege und der Preußischen Reformen sind in ihr nicht vertreten. Über andere Zeiten aber bietet sie viele Einzelheiten, durch die die Vergangenheit des Dorfes erst lebendig wird.

Mit Ehrfurcht vor dem Alter des Bandes und nur gelegentlichem Ärger über die schlechte Schrift der Pastoren habe ich die großformatige Chronik für die folgenden Ausführungen dankbar benutzt.

Die Krumme Spree

Wie vielerorts in der Mark Brandenburg zeichnet sich auch die hiesige Gegend nicht durch Großartiges und Erhabenes, wie Felsengebirge oder endlose Ebenen, sondern durch abwechslungsreiche Kleinteiligkeit aus. Sand und Sumpf liegen dicht beieinander. Trockene Kiefernforste, deren Ränder sich im Mai mit dem Gelb des Ginsters schmücken, wechseln mit feuchten Erlenwäldchen, und immer wieder leuchtet das Weiß der Birkenstämme auf. Abgesehen von den flachen Wiesen der Niederungen, die in den kalten Monaten des Jahres noch merken lassen, dass sie einst unbegehbare Sümpfe waren, ist das Land wellig bis hügelig und erhebt sich an einigen Stellen zu sandigen Kleingebirgen, wie rings um den Blocksberg, der die Höhe von 168 Metern erreicht. Leicht gewellt sind auch die höher gelegenen Äcker der sogenannten Beeskower Platte, die man, um Kossenblatt von Beeskow aus zu erreichen, durchqueren muss. Die Gewässer und Wälder, die der Hochfläche fehlen, sind hier, an ihrem südwestlichen Rand, reichlich vorhanden. Außer der Spree mit ihren Nebenarmen und kleinen Zuflüssen, wie der Pretschener Spree und dem Blabbergraben, gibt es zwei Seen in Dorfnähe, und in westlicher Richtung beginnen die großen Wälder, die meist noch reine Kiefernbestände haben, durch die Bemühungen der letzten Jahrzehnte aber stellenweise auch schon zu Mischwäldern mit Buchen, Eichen oder auch Robinien geworden sind.

Luftaufnahme von Kossenblatt, um 1995

Die beiden Seen, an die auch die Gemarkungen von Görsdorf, Giesensdorf und Wulfersdorf grenzen, werden als Großer und Kleiner Kossenblatter See bezeichnet, weil sie früher im Besitz der dortigen Herrschaft gewesen sind. Da sie nur eine geringe Tiefe haben und zum Verlanden neigen, sind sie nicht zum Baden, wohl aber zum Angeln geeignet. Mit ihren Schilfgürteln und natürlichen Ufern wirken sie fast unberührt. Neben ihren großen Wasserflächen sind im vorigen Jahrhundert noch zwei kleine entstanden: durch eine ehemalige Tongrube, die in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts von der Kossenblatter Ziegelei genutzt wurde, und durch eine zwischen Wulfersdorf und Giesensdorf überflutete Wiese, die der Fischzucht wegen angelegt wurde, heute aber von Schwänen, Enten und Rallen bewohnt ist und durchziehenden Wildgänsen als Rastplatz dient.

Die Höhen, die die Seen umgeben und an einigen Stellen herrliche Ausblicke auf sie gestatten, sind teils bewaldet, teils reichen die Äcker bis an ihre Ufer heran. Das Schugge oder Seegraben genannte Fließ, das die Seen mit der Spree verbindet, mündet oberhalb Kossenblatts in einen ihrer Nebenarme. Diese sind hier so zahlreich wie ihre Windungen, deretwegen dieser Abschnitt des Flusses den Namen Krumme Spree erhielt.

Vom Spreewald kommend windet sich hier die Spree auf einer Strecke von etwa zwanzig Kilometern durch eine von Westen nach Osten verlaufende Niederung, die sich zwischen dem Neuendorfer und dem Schwielochsee in wechselnder Breite erstreckt. Durch ihre Windungen und Nebenarme, ihre von Bäumen und Büschen bewachsenen Ufer und die sie begleitenden Feuchtwiesen will sie noch heute urwüchsig erscheinen und ist in Wahrheit doch eine Kulturlandschaft, die in dieser Form erst vor etwa 100 Jahren entstanden ist. Um den früher hier regen Verkehr von Lastschiffen zu beschleunigen und die Hochwassergefahr zu verringern, hat man hier nämlich um 1900 viele Windungen des Flusses begradigt, die Ufer befestigt und Nebenarme teils zugeschüttet, teils abgetrennt. Da aber Mäanderreste und Altwässer in den Wiesen blieben und sich die Ufergehölze teilweise urwaldartig entwickelt haben, wurde das Tal der Krummen Spree im Jahre 2000 zum Landschaftsschutzgebiet erklärt.

Die Krumme Spree bei Werder

Im Frühjahr ist hier mitzuerleben, wie Schaumkrautblüten die Wiesen kurzzeitig weiß färben, während der schwer zu ortende Ruf der Unken wie unterirdisches Glockengeläut klingt. Man kann Reiher, Kraniche und Wildgänse beobachten, vor dem klatschenden Flügelschlag auffliegender Schwäne erschrecken und die Greifvögel bewundern, die in der Höhe ihre Kreise ziehen. Man kann auf Nebenarme des Flusses stoßen, die, vom Hauptstrom abgeschnitten, zu schilfumgürteten Teichen wurden, kann auf den steil abfallenden Hängen der Höhenzüge kleine Urwälder entdecken, die nicht begangen werden sollten und des toten Holzes wegen auch schwer begehbar sind. Am Ausfluss des schon zur Hälfte verlandeten Drobschsees, der oberhalb Kossenblatts in die Spree mündet, kann man in trockenen Sommern auf Wildpfaden Sümpfe durchwandern, die von Schilf und Erlengestrüpp überwachsen sind. Die Wasser, die sich hier in die Spree ergießen, kommen aus einer etwa 20 Kilometer langen Geländerinne, in die außer dem Drobschsee noch drei weitere kleine, durch den Blabbergraben verbundene Seen gebettet sind.

Der Kirchenchronik lässt sich entnehmen, wie wichtig alle diese Gewässer früher gewesen sind. Sie lieferten Fische, bewegten die Mühlen, waren zum Fracht- und Personentransport zu gebrauchen, aber Gefahren bargen sie auch. Da kamen Mann, Frau und Kinder bei einem Unwetter ums Leben, als sie ein Kahn von Werder nach Kossenblatt bringen sollte. Bruder und Schwester, die vom Schwielochsee aus nach Hause ruderten, kamen am Mühlrad von Trebatsch zu Tode. Ein Knecht, der ein Schaf aus der Spree retten wollte, kam mit diesem zusammen ums Leben. Hochwasser machte oft die Heuernte zunichte, und immer wieder wählten Lebensmüde den Tod im See.