Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

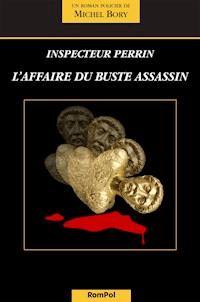

- Herausgeber: RomPol

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Un empereur romain peut encore tuer...

Tous les soupçons peuvent se porter, dès le départ, sur un coupable idéal. Mais dans une cause criminelle, quand l’accusé clame son innocence, les faits ne se reconstituent jamais exactement comme on le suppute.

Avec L’affaire du buste assassin, qui éclate en novembre 2000 dans la petite ville suisse d’Avenches, il faudra attendre quinze ans pour éclaircir tous les recoins des zones d’ombre.

En plus, le sous-sol d’Aventicum réserve aux policiers – comme aux archéologues, ces détectives de l’Antiquité – de profondes surprises…

L’ancien commissaire Alexandre Perrin relate ici le déroulement complet de sa première enquête en qualité de chef des opérations sur le site de la défunte capitale des Helvètes.

EXTRAIT

Arrivé sur la scène du crime, je détournai instantanément mon regard du visage fracassé de la victime pour le porter sur le gros objet doré qui gisait à ses côtés dans une flaque de sang: un buste à l’antique, tête sur torse tronqué, la chose la plus incongrue qui puisse se trouver en pareille situation. Pour surmonter ma nausée, je me penchai sur la figure sculptée qui ne m’était pas inconnue…

Marc Aurèle, empereur romain! Pièce maîtresse du musée d’Avenches visité par toutes les courses d’école du pays, trésor inestimable qui valait bien plus que son pesant d’or. C’était une réplique, forcément –l’original dort depuis trois quarts de siècle dans un coffre de banque– et les voleurs qui, à plusieurs reprises s’en étaient emparés, n’avaient récolté au final que du plâtre ou de la résine synthétique dans leurs mains.

Au sol, le César me regardait d’un air stoïque, presque humain de lassitude, les orbites vides de tout intérêt aux circonstances présentes. Sans y toucher, je scrutai le socle de granite maculé de débris sanguinolents mélangés à des cheveux. Il ne faisait aucun doute que l’agresseur s’était servi de la statuette en la saisissant par la tête pour frapper sa victime à coups répétés, avec acharnement. À mort.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Né à Lausanne le 10 mai 1943, Michel Bory, après des études secondaires à Lausanne, suit les cours de l’Ecole supérieure de journalisme à Paris. Engagé comme journaliste à la Radio suisse romande, il exerce ce métier également à la Télévision suisse romande.

Ayant été l'un des membres fondateurs de l'Association de films Plans-Fixes, Michel Bory réalise un long métrage, L'année du renard, ainsi qu'une demi-douzaine de moyens-métrages.

Parallèlement à ses activités professionnelles, le journaliste écrit de nombreuses pièces radiophoniques et scéniques sous le pseudonyme de Léon Marjory ou sous son propre nom. Il crée le personnage de l'inspecteur Perrin, qui apparaît dans une suite de romans policiers à partir de 1995.

Dans ses romans, la réalité côtoie la fiction, les touches de terroir succèdent aux créations imaginaires. Ainsi les habitants de Grandson, ville où l'écrivain réside, ne seront pas surpris de trouver dans ses romans des personnages et des paysages qui leur paraîtront plus que familiers.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE

Photo buste : Jürg Zbinden, SMRA

Montage buste : Joseph Martin

Photo Porte de l’Est : Paul Lütz, SMRA

REMERCIEMENTS À

Conchita Brandt

Raymond Capré

Marcel & Serge Coquerand

Jean-Pierre Crettenand

Jean-Mario Fischlin

Janine Froehly

Jean-Claude Gavillet

Bernard Godel

Jacques Leresche

Francis Luisier

Mireille & Jean-François Mathier

Marie-France Meylan Krause

Michèle Quellet

André Schori

Sylvie & Georges Seynave

Schüp

Zénobie

PROLOGUE

Libéré du secret de fonction, l’ancien commissaire de la Sûreté vaudoise Alexandre Perrin relate ici le déroulement complet de l’enquête qu’il a conduite en son temps sur la cause judiciaire nommée par la presse :

« L’AFFAIRE DU BUSTE ASSASSIN »

(20 novembre 2000 – 10 décembre 2015)

L’énigme se développe dans et autour de la petite ville d’Avenches, 4 000 habitants – mais qui fut, au début de notre ère, la capitale de l’Helvétie romaine avec une population de quelque 20 000 âmes sans compter celles des esclaves.

Aventicum fut fondée suite au retour de la grande migration des tribus helvètes battues par les légions de Jules César en 58 avant Jésus-Christ à la bataille dite de Bibracte. Les vaincus survivants durent réoccuper leur territoire déserté, l’actuel Plateau suisse.

Promue colonie romaine par l’empereur Vespasien, la cité s’étendit à l’intérieur d’un mur d’enceinte de 5,5 km flanqué de 73 tours et se dota de grands monuments prestigieux : temples, amphithéâtre, théâtre, thermes et palais.

Au début du Moyen Âge, elle se resserra dans les limites d’un bourg fortifié qui fut le siège d’un très vaste diocèse dont l’évêque dut finalement se replier sur Lausanne devant de nouvelles invasions barbares.

Sous le nom de Wiflisburg, elle devint bailliage bernois au 16e siècle, puis chef-lieu de district du canton de Fribourg en 1798, avant de passer au canton de Vaud nouveau-né en 1803.

En l’an 2000, quand commence ce récit, Avenches avait encore sa préfecture – promise à disparaître huit ans plus tard lors du redécoupage des districts vaudois.

Depuis quelques lustres, elle se console de sa grandeur défunte par un développement industriel galopant et des spectacles grandioses dans les antiques arènes.

Le site archéologique, continuellement fouillé ou restauré, conjugue le passé au présent. Un public avisé fréquente le Musée romain et ces lieux mystérieux. De même que de nombreuses dames, en toute innocence, y promènent leur compagnon à quatre pattes…

Le drame que nous restitue Alexandre Perrin est une cause criminelle « tout ou rien » – ce qui signifie que, dans des procès réels comme Le triple crime de Vevey ou L’assassinat de Vaux sur Morges, ou encore L’affaire Belshaw à Aigle et celle de La bière au cyanure de Romont, le prévenu qui clame son innocence sortira de son procès libéré ou condamné à une lourde peine.

Contrairement à l’archéologie qui va d’hypothèses en probabilités sans jamais détenir l’entière vérité, il n’y a pas de demi-mesure pour la Justice à l’heure du verdict. Coupable ou non-coupable est la seule alternative.

À tort ou à raison.

CHAPITRE 1

ARRIVÉ SUR LA SCÈNE DU CRIME, je détournai instantanément mon regard du visage fracassé de la victime pour le porter sur le gros objet doré qui gisait à ses côtés dans une flaque de sang : un buste à l’antique, tête sur torse tronqué, la chose la plus incongrue qui puisse se trouver en pareille situation. Pour surmonter ma nausée, je me penchai sur la figure sculptée qui ne m’était pas inconnue…

Marc Aurèle, empereur romain ! Pièce maîtresse du musée d’Avenches visité par toutes les courses d’école du pays, trésor inestimable qui valait bien plus que son pesant d’or. C’était une réplique, forcément – l’original dort depuis trois quarts de siècle dans un coffre de banque – et les voleurs qui, à plusieurs reprises s’en étaient emparés, n’avaient récolté au final que du plâtre ou de la résine synthétique dans leurs mains.

Au sol, le César me regardait d’un air stoïque, presque humain de lassitude, les orbites vides de tout intérêt aux circonstances présentes. Sans y toucher, je scrutai le socle de granite maculé de débris sanguinolents mélangés à des cheveux. Il ne faisait aucun doute que l’agresseur s’était servi de la statuette en la saisissant par la tête pour frapper sa victime à coups répétés, avec acharnement. À mort.

Ravalant ma salive, je dus me résoudre à détailler la morte des pieds à la tête : chaussures à hauts talons déboîtés, tibias aux bas saumon immaculés, robe de tricot noire, bras exsangues filiformes, mains baguées recroquevillées comme des serres de buse, cou décharné sur le sternum protubérant. Le faciès était outrageusement labouré.

Malgré le sang en grande partie coagulé qui souillait toute la tête, on devinait, sous la chevelure auburn aux racines grises, plusieurs fractures du crâne et du visage, notamment sur le côté droit.

Le sergent-major Renaud, premier à être arrivé sur les lieux, m’informa que la victime était la propriétaire de la villa, Mme Lanvin-van Bergen. Il n’était pas en mesure de l’identifier formellement dans cet état bien qu’il l’ait souvent croisée dans la localité – mais son mari était là…

Je rectifie : le gendarme en poste à Avenches était le premier policier arrivé sur place ; la personne qui avait découvert le corps était le mari de la victime, présent dans les lieux. Je ne l’avais pas remarqué en entrant, rapetissé qu’il était dans un fauteuil de cuir, comme aplati, au fond du grand salon de la maison de maître.

Laissant l’équipe de l’Identité judiciaire faire son travail, je me présentai à lui – plus hébété que catastrophé, à mon sens – et proposai de nous installer à la cuisine pour l’entendre.

L’homme me précéda tête basse. En passant à quelques pas du corps, il frémit puis se moucha bruyamment. Mon collègue Marc Gottereau, qui avait rapidement sécurisé la terrasse de la villa où se trouvaient stationnés l’ambulance et un break Nissan, nous suivit pour servir de greffier.

Patrice Lanvin, 46 ans, agent d’affaires, double national franco-suisse, grand gaillard blond tout en muscles, était arrivé une heure plus tôt, soit à 17 h 10. Découvrant le corps ensanglanté de son épouse sitôt passé le seuil du salon, il avait tenté quelques mouvements de réanimation, sans effet. Aucun pouls au poignet de la victime, « tiède, presque froide », selon ses mots. Il avait appelé aussitôt les urgences médicales et Police-secours.

Au récit qu’il fit ensuite en réponse à mes questions, j’appris que Lanvin n’habitait plus le domicile conjugal. En instance de divorce depuis plusieurs mois, il avait néanmoins gardé des contacts affectifs avec sa femme à l’insu du nouveau compagnon.

Ce lundi 20 novembre de l’an 2000, rendez-vous avait été pris à la Porte de l’Est, dans les ruines de la cité romaine, comme cela était devenu une habitude depuis une dizaine de jours.

Elle arrivait à 16 h, garant sa voiture au Théâtre romain qui se trouve à un kilomètre de là au bas de la colline. Elle montait la côte à pied en promenant son chien. Ils se retrouvaient dans un bosquet sur un pan de muraille.

Cet après-midi-là, elle n’était pas venue au rendez-vous. Après l’avoir attendue jusqu’à 17 h, déçu, et aussi contrarié car sa femme devait lui rapporter des objets personnels, il s’était rendu en voiture à la villa dont le portail était grand ouvert.

La Nissan garée devant le perron de la maison de maître était la sienne. Aucune fenêtre n’étant allumée, et personne ne répondant à son coup de sonnette, il avait constaté que la porte n’était pas fermée à clé – ce qui l’avait d’autant plus inquiété et poussé à entrer.

Je compris que nous nous trouvions devant une affaire embrouillée sentimentalement dans un climat de conflit aigu entre deux hommes, déchirant pour la femme tiraillée entre eux. Lanvin ne cacha pas son mépris pour son rival, jeune réfugié érythréen que son épouse, 61 ans, avait pris sous sa protection. Il déclara :

– Beatrix était subjuguée par cet individu qui la saignait financièrement. J’ai tout fait pour lui ouvrir les yeux sur sa rapacité, en vain. Jaloux comme un diable, il lui interdisait de me voir. Je suis sûr que c’est par peur qu’elle restait avec cet individu, incapable de faire un choix entre moi et lui. Je le crois capable de tout.

– Jusqu’à tuer ?

– Qui d’autre voulez-vous que ce soit ? rétorqua-t-il, blême de colère. Pourquoi il n’est pas là, ce salopard, hein ?

Dans le silence qui suivit, mon collègue m’adressa un clin d’œil en me faisant remarquer qu’il était temps de renvoyer l’ambulance. L’audition fut donc interrompue, Lanvin prié de nous attendre quelques instants.

Sitôt sortis de la cuisine, Gottereau m’entraîna sur la terrasse de gravillon où le fourgon des urgences, d’ailleurs, manœuvrait déjà pour repartir. Il m’amena devant la Nissan et montra du doigt le pneu avant gauche, imprégné de matière brunâtre.

– Regarde ! Du crottin. Il ne faut pas que le juge laisse partir le mari avec sa tire !

Le juge d’instruction était attendu d’un moment à l’autre. Connaissant la libéralité du magistrat, il était fort à craindre en effet que Lanvin soit autorisé à regagner son nouveau domicile au volant de sa voiture. Or les quatre pneus, ainsi que le châssis, devaient être examinés scientifiquement. Du crottin d’équidé pouvait procurer des indications intéressantes sur le parcours de la Nissan avant l’arrivée à la villa.

On allait demander au conducteur de décrire exactement par où il était passé. Avec la possibilité de dater la substance – qui semblait fraîche – on avait une toute petite chance d’authentifier un tronçon de ses allées et venues durant les heures précédant le meurtre. Et si un autre parcours en découlait, on saurait au moins que le mari ne disait pas l’entière vérité.

Car Lanvin n’était pas blanc comme neige dans ce drame. Sa fureur à l’encontre de son rival était logique, certes, mais il y avait quelque chose d’un peu forcé dans son ton. Comme s’il feignait la colère tout en affectant de se contrôler, un peu trop bien à mon sens.

À l’époque, je n’avais pas beaucoup d’années d’expérience derrière moi. C’était ma première affaire criminelle en tant que chef de l’enquête. Mais, question de flair, je ne lui aurais pas donné le Bon Dieu sans confession. Trop lisse pour un mari éploré, surtout devant deux flics. Et puis, son odeur me sautait aux narines. Il s’était aspergé d’eau de Cologne. Bref, je l’avais dans le nez, comme on dit.

Règle d’or du métier : ne pas gamberger, considérer à froid toutes les hypothèses, surtout ne pas en privilégier une dès le départ. A priori, j’en voyais trois :

– L’amant érythréen tue sa protectrice et prend la fuite.

– Le mari, fou de jalousie, assassine sa femme en faisant porter les soupçons sur le rival haï.

– Le conflit entre les deux hommes ne joue aucun rôle. Un agresseur inconnu, cambrioleur, vengeur, détraqué mental tue la riche propriétaire avec ce qui lui tombe sous la main : le buste d’un empereur romain.

Nous pouvions savoir tout de suite – je n’avais qu’à poser la question à l’homme laissé en carafe à la cuisine – si le buste de Marc Aurèle se trouvait déjà au logis ou s’il avait été apporté, peut-être volé au musée d’Avenches, qui sait ?

Je préférais attendre. De toute façon, une inspection minutieuse des lieux serait organisée pour établir si la villa avait été cambriolée. Apparemment pas. Pour l’heure, l’Identité judiciaire devait avoir le temps de faire son travail sans mouvements de témoins sur la scène du crime. Et les légistes, qui n’étaient pas encore arrivés, allaient s’occuper du corps.

Le mieux encore était de prévoir une reconstitution préliminaire pour le lendemain matin, à la lumière du jour. Ce serait au juge d’instruction d’en décider. Dans l’immédiat, je tenais à éloigner le suspect en l’envoyant dans nos locaux du groupe judiciaire de Payerne, dix kilomètres à l’Ouest.

Je glissai à Gottereau :

– Le juge tarde, tant mieux ! Tu emmènes le mari à notre poste de Payerne pour une audition formelle extensive. Tu le retiens jusqu’à nouvel ordre. Si le juge décide ensuite de le laisser aller, une patrouille le conduira chez lui, pas question qu’il touche à sa voiture. L’ID doit s’en occuper.

– Entendu !

J’ai noté au journal des opérations – qui me sert aujourd’hui d’aide-mémoire – un détail intéressant.

À la cuisine se trouvait le caniche de Mme Lanvin, qui tremblait dans sa corbeille. Quand j’y suis retourné, à la cuisine, après m’être concerté dehors avec mon collègue, le chien s’est plaqué sous un buffet. Lanvin voulut le caresser, il faillit se faire mordre.

Dès que mon adjoint fut parti avec son passager, direction Payerne, l’équipe de l’Identité judiciaire fit le nécessaire : soulever la Nissan au cric pour examiner les roues et le châssis. Comme il y avait passablement de boue – et les boues aussi, les graisses, les poussières peuvent « parler » – on fit venir une dépanneuse pour emmener le véhicule dans un garage des environs.

Le juge d’instruction était arrivé entretemps, suivi du médecin légiste, la doctoresse Barcelo, et de son assistant. Un autre médecin, le docteur Brunschwig d’Avenches, qui avait été alerté en entendant la sirène de l’ambulance – et qui était resté sur le perron à fumer sa pipe depuis mon arrivée sur la scène du crime – demanda s’il pouvait disposer. Je m’excusai de l’avoir oublié. Il me dit d’un air chagrin en prenant congé :

– On sentait un drame arriver. Elle avait le cœur sur la main. Elle aura passé sa vie à se faire couillonner !

Je promis au Dr Brunschwig d’aller le voir le lendemain.

Avec Bastien Calame, magistrat instructeur de l’arrondissement judiciaire, une certaine méfiance s’installa. Croyait-il que nous avions éloigné le mari pour nous réserver la primeur de désigner un éventuel coupable ? Il fit mine d’admettre que la mesure avait été prise pour les besoins de l’enquête, mais désapprouva notre zèle. Pour lui, soumettre à un interrogatoire en règle un citoyen traumatisé par le massacre de son épouse était brutal. Il me recommanda de faire preuve d’humanité – et de veiller personnellement à ce que la Nissan soit restituée à son propriétaire dans les plus brefs délais.

Les légistes s’étaient limités à constater la mort violente, avec descriptions précises des blessures et de l’environnement, le buste impérial étant la probable arme du crime. Pour la doctoresse Barcelo, vu la température de la victime, 34 degrés à 19 h, le décès se situait dans une fourchette approximative couvrant au minimum tout l’après-midi, soit entre 13 h et 17 h. L’examen du bol alimentaire, le contenu de l’estomac de la victime, permettrait d’affiner la fourchette pour autant qu’on puisse établir l’heure de son dernier repas.

Le juge ordonna de transporter le corps à l’Institut universitaire de médecine légale, à Lausanne, pour autopsie. Il décida que la reconstitution préliminaire aurait lieu le lendemain à 10 h, sous sa direction. À nous d’y amener le sieur Lanvin, la femme de ménage et toute autre personne, jardinier, homme à tout faire, lingère ayant fréquenté les lieux, membres de la parenté, avec les inspecteurs chargés de l’enquête de voisinage. En ce qui concerne la presse, motus et bouche cousue.

Je n’avais plus qu’à attendre l’arrivée du fourgon mortuaire avant d’aller m’occuper du mari de la victime toujours aux mains de mon collègue Gottereau, laissant la scène du crime aux limiers de l’ID.

CHAPITRE 2

À ONZE HEURES DU SOIR, la villa Vespasien mise sous scellés judiciaires et laissée à la garde d’un piquet de gendarmerie, je me trouvais dans les environs immédiats sur l’esplanade située en haut de l’amphithéâtre romain, le monument principal d’Avenches.

La lune décroissante de cette nuit du 20 au 21 novembre de l’an 2000 éclairait d’une pâleur froide les gradins tout en creux des arènes dominées par la tour médiévale dite de l’Évêque qui abrite le musée.

Au loin, sur la crête des collines entourant le site archéologique d’Aventicum, une autre tour, romaine celle-ci, solitaire sur son rempart, était illuminée par des projecteurs : La Tornallaz. D’après la carte, les rendez-vous secrets avaient lieu dans le même secteur près des ruines de la Porte de l’Est.

Gottereau avait reçu la consigne de conduire Lanvin de Payerne à son domicile de Morat en voiture de gendarmerie. Mon intention était de rejoindre mon collègue dès que le passager aurait débarqué et de nous assurer qu’il resterait au logis. Une équipe de la police fribourgeoise était déjà sur place en appui.

Cela se passa comme escompté. À 23 h 20, la patrouille vaudoise me signala qu’elle arrivait à destination. Au volant de ma voiture personnelle (je n’avais pas eu le temps, ce jour-là, de prendre un véhicule de service au garage de la Sûreté), je partis dans la même direction.

À Morat, dix kilomètres plus loin à l’Est, Gottereau m’attendait comme convenu devant la gare.

– Il s’est fait déposer au milieu de la Hauptstrasse, m’annonça-t-il, et s’est rendu à pied à l’adresse indiquée, Deutsche Kirchgasse 16. Allons-y, c’est facile !

Facile d’observer sans se faire repérer, en effet, car la maison en question donnait sur des jardinets longeant le mur d’enceinte médiéval encore intact de nos jours. En laissant ma voiture devant une poterne sans même devoir entrer en vieille ville, on put monter dans une tour de garde ouverte au public et gagner la partie du chemin de ronde qui plongeait dans l’appartement. Le collègue fribourgeois qui se trouvait déjà embusqué sur ce perchoir alla se poster un peu plus loin.

Lanvin, derrière la fenêtre éclairée de la cuisine, pelait des oignons. Il dut se couper, car on le vit lécher sa paume, puis passer la main sous l’eau du robinet avant d’y coller un bout de sparadrap. Ensuite, il allait se fricoter des röstis.

– Alors ?

Gottereau me parla à voix basse de l’interrogatoire mené à Payerne, qui fourmillait de détails attestant de la bonne volonté du mari à collaborer. Celui-ci avait à peine protesté qu’on le reconduise à son domicile et non à sa voiture à Avenches. Il n’avait pas été informé qu’elle était « préservée » par nos soins ; on lui avait juste dit : vu votre état de fatigue, on va vous ramener à la maison, on viendra vous chercher demain matin pour que vous confirmiez votre déposition devant le juge d’instruction.

Mon collègue avait noté le parcours précis que l’homme affirmait avoir effectué en voiture dans l’après-midi, partant de chez lui : les ruelles et les rues… le carrefour du monument de la bataille de Morat… Greng, dernière commune fribourgeoise… Faoug, première commune vaudoise… Puis, par une route de campagne, Villarepos… et le cheminement vicinal permettant d’atteindre, en vue d’Avenches, le petit parking de la Porte de l’Est.

Le suspect s’en souvenait d’autant plus précisément qu’il suivait toujours le même itinéraire pour rejoindre – clandestinement vu les circonstances – sa malheureuse épouse.