Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

« Comment nommer cette clameur lancinante du rêve de l’embarquement qui se déclenche sur le pavé d’un port, dans les ruelles désuètes de ces lieux où sont garées les grandes caisses de fer, remplaçantes aussi dangereuses pour l’esprit que les mâtures aux pendantes voiles mal carguées d’antan. »

Michel Mahey nous livre ici cet appel puissant de la Mer qu’il a ressenti, alors jeune apprenti marin après la deuxième guerre mondiale, dans un style direct et brut qui n’est pas sans rappeler les grands textes de Conrad ou Melville.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Michel Mahey, Capitaine au long cours, a passé son enfance et adolescence à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) à l’embouchure de la Rance, jusqu’à la fin de l’occupation allemande. Son diplôme d’officier de l’Ecole de la Marine Marchande de Nantes en poche à 21 ans, il naviguera sur toutes les mers du globe, terminant sa carrière comme jeune commandant sur les bananiers de la Cie Louis Martin. En 1962, il passe le concours de pilote du port de Casablanca où il restera jusqu’à sa retraite en 1980.

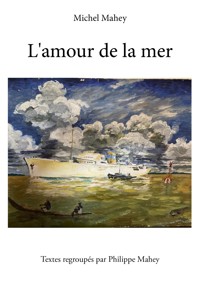

Artiste multiforme et autodidacte, il peint de nombreux tableaux, travaille les mosaïques, les émaux et les vitraux.

Féru de littérature et de philosophie, il ne cessera d’écrire toute sa vie, carnets de notes et journaux de bord, nouvelles et poèmes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Mentions légales

Publishroom Factorywww.publishroom.com

ISBN : 978-2-38625-279-2

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Page de Titre

Michel Mahey

L’AMOUR DE LA MER

Textes regroupés par Philippe Mahey

Préface

Ces textes sont extraits de différents journaux de bord du Commandant Michel Mahey, mon père, couvrant sa carrière d’officier de la Marine Marchande de 1947 à 1962 et rassemblés sous le nom de ‘L’amour de la mer’ par lui-même. En 1962, alors encore jeune Commandant de la Cie Louis Martin sur des bananiers, il quitta le long cours pour passer le concours de pilote du port de Casablanca où il resta jusqu’à sa retraite en 1980 après ‘avoir fait 18000’ mouvements de port comme il le signale lui-même.

Sa vocation maritime est née très jeune quand ses frères et lui sillonnaient l’embouchure de la Rance sur des doris à la recherche d’aventures et au gré de nombreuses parties de pêche alors que Saint Servan où ils habitaient était sous la coupe de l’occupant pendant la guerre. Mais son véritable rendez-vous avec sa vie de marin et son amour de la mer, il les décrit dans les premières pages de la deuxième partie, quand il découvrit son premier embarquement comme simple élève-officier à destination de Madagascar. Cette période d’après-guerre est singulière car elle appartient aux dernières années de l’empire colonial français et, en même temps, ce sont les années de la reconstruction et de l’explosion du commerce maritime. Sans être particulièrement intriguant et calculateur pour sa carrière, bien au contraire d’un caractère indépendant et rêveur, rebelle à l’autorité, il bénéficia de la pénurie d’officiers après la guerre et devint capitaine à trente ans, faisant ses armes sur les ‘Empire’ et les ‘Liberty ships’ américains. Devant ces monstres métalliques prêts à affronter les pires tempêtes, il se sentait « débordant d’amour pour les hautes parois de fer des navires à quai, avec les lourdes amarres incurvées qui les emprisonnaient et les grues qui tournaient autour d’eux comme des girafes démesurées et grinçantes ».

Philippe MaheyAvril 2023

Introduction

Ce projet littéraire est né il y a plus de vingt ans après la mort de mon père sans avoir pu en discuter avec lui avant, alors qu’il avait confié à ma mère ses écrits dont, ma sœur et moi, nous ne connaissions que quelques pages et de vieilles photos noir et blanc montrant de longs navires blancs à quai dans des ports lointains. J’ai découvert alors avec bonheur ces journaux de bord, rassemblés ici sous le titre ‘l’amour de la mer’, mais pas seulement, car mon père, Capitaine au long cours à la banane, puis pilote du port à Casablanca, écrivait beaucoup, mémoires, nouvelles, poésies et esquisses philosophiques qui, nous l’espérons, pourront être également publiés après ce premier lancement.

Homme d’action qui aimait la mer, il s’en éloigna par la suite pour se consacrer à ses autres passions, sa chère épouse bien sûr avec qui il partagea de nombreux voyages et randonnées loin des circuits touristiques, mais aussi le vélo avec les rouleurs du Mâarif au Maroc et ceux du club des Arcs en Provence. Artiste multiforme et autodidacte, il a peint de nombreux tableaux, couvert son jardin de mosaïques, travaillé les émaux sur cuivre et les vitraux, toujours à la recherche de nouvelles techniques pour les mettre en pratique inlassablement.

Mais pour nous, ses enfants qui l’admirions sans le connaître vraiment, ces mémoires des premiers embarquements après-guerre sont la révélation de la vraie personnalité du jeune homme qu’il fut avant de devenir notre père.

Ces textes ont été très peu retouchés, gardant le style personnel et sans fard d’un homme humble et mûr, rêveur et insoumis qui, comme il le dit lui-même, nous livrait ses sentiments aussi fidèlement et sincèrement que possible, sans porter de jugement, préférant souvent l’humour et la caricature aux critiques à l’emporte-pièces.

Un glossaire a été rajouté pour aider le lecteur devant ce jargon maritime qui est tout autant littérature que technique. Je remercie ma sœur Catherine pour l’accompagnement du projet et les archives photos, ma cousine Carole Braeckman pour ses relectures et ses suggestions judicieuses. S’il reste des erreurs, j’en assume l’entière responsabilité. Enfin, je remercie chaleureusement mon épouse Martine et mes enfants Julien et Jeanne pour leurs encouragements et leur constant enthousiasme.

Philippe MaheyVolvic, le 15 juillet 2024

I La Rance

D’où vient le vert de l’émeraude sinon d’un matin sur la mer ? Sinon du transparent d’une vague, sinon des grands rouleaux du Pacifique qui frappent les côtes de Chine ou du Mexique comme deux tambours alternés, sinon des abîmes où dort le kraken, sinon de l’œil de Christophe Colomb teint de la couleur de l’océan dans sa longue attente…

Giono, écrivain terrien qui aimait la mer.

La mer est une grande étendue d’eau plate et grise, comme le dit Monsieur Sartre qui la regarde du Havre, professeur de philosophie à qui on ne la fait pas (on voit bien, dira celui qui ricane, qu’il n’avait pas à aller gagner sa vie dessus). Si la brise se lève, elle frise (force deux) ou crachote (force trois). Il y a cependant sur la plage un bruit de ressac, si léger soit-il, capable de bercer les dormeurs qui sont parfois encore, comme du temps d’Ulysse, enveloppés d’une couverture et couchés sur le sable. Ce qui prouve que la platitude de la grande bleue (ou grise) n’est qu’illusion visuelle et qu’en réalité, sa force interne est latente et qu’elle respire, endormie comme les gisants sus nommés bercés par son doux ressac. Et si l’on se trouve sur certaines falaises propices à l’arrêt brutal de ses ondulations qui, pour la bonne marche du portrait, sont devenues énormes, même s’il fait encore beau, le très célèbre brisant de la mer du père Homère devient impressionnant et même plus que grandiose si le jour est privilégié. A Ouessant, ou à Fedala, ou à Nazaré par exemple, inutile d’aller jusqu’à Honolulu. Une houle de sept à dix mètres qui gonfle quand le fond diminue et que les rouleaux veulent se monter les uns sur les autres explose sur le rocher en une vision que beaucoup n’imaginent pas. Et si le vent s’en mêle, voire l’ouragan, le spectacle peut devenir un bon avant-goût de l’enfer et les bruits de l’eau comme les hurlements de l’apocalypse.

Dans les mers du sud, des navires ont mesuré, paraît-il, des hauteurs de houle de trente mètres. Dix mètres dans l’Atlantique nord, c’est déjà pas mal. Mais souvent j’ai rêvé d’une campagne vallonnée, normande ou italienne, avec de longues ondulations paisibles et verdoyantes se mettant soudain à bouger, à vivre, et les collines s’avançant du fond de l’horizon et soulevant voitures et troupeaux comme le seraient navires et canots. Trente mètres de haut, ça fait une belle bosse qu’une route montant à trois pour cent escalade en mille mètres. Idyllique en vélo ; mais si c’était une vague, verdâtre, monstrueuse qui, comme un immense mur, avançait vers vous ? Non ? Et si la crête du mur allait se mettre à briser ?

Donc la mer, elle dort ou elle danse (au fond des golfes clairs) ou elle éclate pire qu’à la guerre. Ça dépend du vent, ça dépend du fetch*, ça peut même dépendre d’un tremblement de terre. Mais il est certain qu’avec elle, on est toujours à la merci d’une surprise. Même sur la plage, quand les petits jouent dans les vaguelettes, plongeant, sautant, criant de joie, il y a les petites en série, puis une série de plus grosses, c’est bien connu, si l’on a un canot à mettre à la mer, il faut attendre les petites et se remuer le cul avant que les grosses ne reviennent ; mais toutes les demi-heures ou plus rarement encore, il arrive une très grosse, le petit monstre de la famille. A ce moment, il vaut mieux surveiller les enfants qui jouent dans les rouleaux. Après ce bref portrait de l’héroïne principale, j’en arrive au héros dont je suis décidé à conter la partie maritime de la vie. Je dis maritime parce que je ne me sens pas capable d’aborder ce qui ne l’est pas, idées, passions, amours, psychologies, souffrances. Plus tard peut-être. La mer est mon alibi somme toute, mon exutoire comme disait ma sœur qui avait du jugement, parce que je m’en allais poser du filet au large au lieu de rester à participer aux tâches journalières de la maison et aux angoisses y attachées.

Donc c’est la partie maritime de la vie de mon héros que je suis décidé à conter, commençant par quelques épisodes maritimes de son enfance et de sa prime jeunesse. Avec comme décor La Rance, l’ancienne Rance d’avant le prestigieux barrage. Chalibert, le caillou couvert de lichen jaune et de guano blanc a disparu maintenant sous le béton du barrage ; pour les gamins qui venaient mouiller leur doris* dans son abri, c’est lui qui était prestigieux. L’estuaire était désert et le long mur de la Briantais cachait le calme domaine de monsieur le Ministre et de sa chanteuse. A basse mer, les vasières s’étendaient très loin puis le somptueux fleuve vert de la marée remplissait la ria, de furieux remous faisaient tournoyer les embarcations qui cherchaient les ‘retours’ pour longer la côte. Ne pleurez pas mes frères, la vieille Rance a disparu mais les paysages bizarres et industriels du tourisme moderne ont aussi leurs beautés.

Jouer aux billes et déjà godiller* dans les plates*, le passage de la petite enfance à celle d’après s’est fait sur les grèves de Saint-Servan, les Fours à Chaux, Solidor où les égouts puent à mer basse mais où le varech embaume en même temps. Depuis que le père leur a laissé la disposition de son doris, les frères délaissent les billes avec lesquelles ils jouent au Tour de France creusant la route dans le sable de leurs mains gercées par le sel ; la saison commence dès Pâques où il ne fait pas chaud dans les vents de noroît mais ça ne gêne pas les gamins car le jeu réchauffe le cœur. La mer, ils ne la regardent jamais, ils ne savent pas encore qu’elle existe même quand ils sautent et plongent dans son eau glacée, dans l’écume, les algues et les méduses, elle est comme l’air qu’ils respirent, comme les bancs de l’école, un élément de leur vie. Pour jouer aux billes, c’est le grand qui prend les Français, Magne, Vietto, Lapébie ; les deux petits se partagent belges et italiens. Quand la bille quitte la route, on a crevé. C’est un jeu sérieux, voire tragique, mais le fair-play règne, les règles sont précises et c’est rare qu’ils se disputent malgré les atroces déconvenues comme par exemple la perte du maillot jaune. Après l’étape, le grand écrit le classement sur un carnet, puis ils foncent se baigner. Mais quand le doris fut armé, le Tour de France devint secondaire puis jugé enfantin.

Il fallait crisper les doigts sur l’aviron et tirer dessus. Encore et encore, le même aviron que les adultes pour des mains encore petites. Tire dessus, penche-toi en arrière et redresse-toi d’un coup sec, les fesses sur le banc de bois. Encore et encore. Quelle joie immense d’entendre l’eau bruire à l’étrave et tout le long de la barque. Jamais de repos, jamais les marins des doris ne sont fatigués, des fois on fait la course avec un autre doris, les tendons du cou en arrivent à tressauter de douleur et les ampoules brûlent les mains. Mais jamais on n’arrête de ramer, nage matelot, nage sacré bon dieu. L’endurance est venue, les jeunes corps deviennent coriaces et durs comme le fer, on peut nager sans repos de Saint Servan à Cézembre, quatre milles dans des clapots* où il ne faut pas engager la pelle de l’aviron, et beaucoup plus si l’on remonte la rivière avec le flot, à d’incroyables vitesses si c’est grande marée, jusqu’à Saint-Suliac voire au pont Saint Hubert et même jusqu’au Chatelier, la première écluse. Ils nagent à trois, le grand d’un bord assure en même temps le cap en se retournant parfois, assis côte à côte avec l’un des petits qui rame avec l’autre qui occupe l’étroit banc de l’avant. Ils possèdent la cadence parfaite et en sont si fiers qu’il est inutile de le montrer d’aucune façon que ce soit. Et souque que je te souque, hardi les gars des Fours à Chaux !

L’anse des Fours à Chaux et l’embouchure de la Rance

Ils savaient ramer à deux et quatre avirons comme les hommes bien entendu. Souvent avec des passagers qui se prélassaient sur le coffre arrière et se faisaient engueuler s’ils déséquilibraient le noble esquif des terre-neuvas par quelque mouvement maladroit, l’esquif en question n’ayant guère de stabilité (et même pas du tout s’il n’est pas penché). Belle jeunesse sur l’estuaire où la mer monte, souveraine de son eau verte engorgeant la vallée. Les bourrelets impétueux du courant escaladent les tourelles rouges ou noires et les rochers qui émergent encore, les cormorans filent comme petites fusées noires quittant brusquement les triques de bois peint des balises.

Donc le rocher Chalibert est maintenant enfoui sous l’énorme béton de l’usine marémotrice. Naguère pourtant, nous passions des journées dans son abri au mouillage, pêchant l’orphie* dans les méandres du retour. Il fallait que les lignes flottent presqu’à la surface (des lignes en ‘gut’, le nylon nous était encore inconnu). Le mur de la propriété La Chambre n’était pas à deux cents mètres mais s’il avait fallu y aller, ç’aurait été impossible, le torrent de la marée nous eût emportés très loin. Or un soir, avec mes deux frères, nous avons croché le beau grappin* neuf que notre père venait d’acheter, cadeau collectif onéreux dont nous avions apprécié voire surestimé la valeur et qui faisait de nous des responsables, mesurant notre responsabilité à l’aune de notre immense respect pour le paternel. Donc tout l’après-midi à pêcher l’orphie dans le courant, le doris rivé au fond par le grappin sacré dont l’orin* est dur comme du bois. Des orphies, on en a pris plusieurs mais tout ce temps j’y pense sans arrêt au grappin galvanisé tout neuf, estimant nos chances à deux sur trois peut-être et, à force d’y penser, j’ai dû contribuer à la conclusion : le soir, impossible de l’arracher du fond ce grappin. A la nuit, nous y étions encore, déhalant le cordage jusqu’à l’à pic ou presque car le courant n’était pas mort dans des acharnements où la terreur s’installe, car c’est la guerre et il y a le couvre-feu, les allemands patrouillent dans les rues. Epouvantable dilemme, attendre l’étale* où ça n’est même pas certain qu’ils l’arracheront le grappin, et ce sera la nuit noire, rentrer, amarrer le doris, débarquer dieu sait comment les paniers, les avirons et filer furtivement par les rues noires. Et quel accueil à la maison, les parents aux quatre cents coups. Et finalement le grand se décide et sort le couteau. Mille misères, le grappin galvanisé tout neuf au fond de l’eau sous Chalibert.

Souvenirs d’enfance salée, grèves et vasières, anses rocheuses remplies d’eau verte à la pleine mer, je vous ai encore dans ma vieille peau et j’en pleurerais bien si je vivais au dix-neuvième comme Chateaubriand au lieu de notre époque sans romantisme. Foin des nostalgies car à la mer, il n’y a pas de vie sans aventure ni sans apprentissage de l’attente et du guet. Comme par exemple à la pêche qui devient une des grandes affaires. Il fallait d’abord chercher la boëtte*, déterrer à la bêche les gros vers noirs et juteux qui se cachent dans des galeries entre deux chiures de sable vasard, et les chattes* aux mille pattes roses. Ou percer les trous des manceaux (mot malouin pour les ‘couteaux’) avec une baleine de parapluie pour les extraire. Que de marches et de cueillettes sur les grèves du temps de nos adolescences ! J’ai dit aventure. Aventures d’enfant, il y en eut beaucoup. Un jour très ancien et très froid, crasseux et venteux, on trouva sur la grève une vieille périssoire* entoilée en mauvais état. « Viens, on va rigoler », les deux petits tirent l’engin (bien nommé) à la rivière, le grand essaie de les retenir mais déjà ils sont partis, le courant les entraîne, ils sont loin et je cours désespérément sur le bord vers le Rosais, en amont où le fleuve porte. Heureusement si l’on peut dire, la périssoire crevée coule bas et mes frères tout vêtus sont à l’eau, nageant pour retrouver la côte. Ils n’en sont pas morts mais quand même, ils étaient tout bleus en reprenant pied.

En quarante-quatre, c’est la fin de l’occupation. Saint Malo fume encore, les derniers allemands sont réfugiés à Cézembre, mais déjà la Rance est calme pour nous. Pour quelques années, avant l’expansion. Un matin, nous longions la côte à très haute mer dans la région de falaises des Corbières, sous le couvent des bonnes sœurs. Il y avait deux doris. Sur l’autre, avec l’un d’entre nous, ramait le fils d’un voisin capitaine morutier. Un copain. Nous jouions à chercher, guettant la rive comme les indiens de Fenimore Cooper. L’époque s’y prêtait, nous avions vu la vraie guerre passer comme une bourrasque qui maintenant s’éloignait ; mais nous étions encore dans son excitation. Soudain, on vit deux jambes qui dépassaient d’une crevasse, deux jambes vert-de-gris avec des bottes noires. Ce n’était pas la première fois mais nous étions saisis. « Un macchabée » dit l’un. Mais, pas loin, il y avait un gros canot noir échoué sur les rochers, très penché sur une arête. « T’as vu le canote » dit l’autre. C’est nous qui arrivons les premiers. Un peu dépité, peut-être de nous voir autour de l’embarcation dont il sait bien qu’elle est une prise de guerre et que nous allons la garder, le copain monte dans l’escalier des Corbières, le petit tortueux qui va chez les Sœurs. Nous ne l’avons pas vu et d’en haut soudain descend sa voix. Il nous appelle, il a trouvé du butin dans un sentier, des caisses. « C’est du pâté » dit une voix respectueuse. C’est alors que le copain profère les paroles restées célèbres : « J’en prends trois, je vous en laisse une ». La tribu s’esclaffe, il est tout seul le malheureux et incapable de transporter les caisses sur le sentier pentu et l’escalier ; et nous sommes quatre. Il n’a eu que sa part. Fiers comme Artaban, nous avons chargé les lourdes caisses dans le canot noir et en route, à la godille, les doris ouvrant la marche. C’était du singe et du pâté de foie, on en a mangé pendant des années, les parents n’ont pas fait de commentaires, c’était pris sur l’ennemi.

Avec ce canot, nous avons sillonné, écumé, hanté la Rance et les mers limitrophes, descendant jusqu’à Cézembre avec le jusant, atteignant parfois le cap Fréhel ou La Varde : notre mère, née à Saint Pierre et Miquelon, grand chantre des épopées morutières (son père, commerçant, fournissait là-bas les équipages de terre-neuvas qui déferlaient sur l’île à l’époque héroïque où une partie des voiliers morutiers y étaient armés), notre mère nous avait taillé une voile au tiers dans un rideau jaune orné de fleurs et le navire voguait poussé par les brises. Mais il fallait ramer encore bien souvent et, si l’engin était terriblement lourd, l’équipage avait forci et le courant faisait toujours une bonne partie du boulot.

Quand nous n’allions pas à la pêche, c’étaient des expéditions sur les territoires riverains, bien rustiques en ces temps-là. Nous savions où étaient les pommiers et les cerisiers et pénétrions dans les propriétés par la rivière sans en connaitre les limites. Le superbe domaine du ministre déjà cité, à la Briantais, nous l’avons parcouru maintes fois et eu maille à partir avec les chiens et les jardiniers qui nous poursuivaient sans jamais nous atteindre, la fuite vers l’eau et un saut dans l’embarcation nous dégageant de ces explorations qui n’étaient que jeux. Une fois, nous embarquâmes très inconsidérément sur un grand yacht mouillé sous la Passagère ignorant qu’il appartenait au ministre justement et qu’il venait d’être cambriolé. La porte du rouf était ouverte et le grand, prenant peur cria « on s’en va » mais déjà les petits étaient à l’intérieur où tout était sens dessus dessous, admirant avec des cris de joie les hublots brillants, les cuivres de la petite cuisine et la toilette miniature. J’ai réussi à les arracher à leurs investigations ; mais on nous avait vus et le soir nous n’y pensions plus, à l’heure du repas voilà les gendarmes qui arrivent. Plongés dans un drame d’adultes nous fûmes, ahuris devant les fureurs du père alors que, bien sûr, nous n’avions rien pris.

Nous avions fait l’apprentissage du camping pendant l’occupation, cachés en plein bois, dans les chaleurs de l’été, en amont de Mordreuc quand la rivière se rétrécit et serpente. Le soir, couchés sous le doris retourné, un peu angoissés des bruits dont la nuit commençait de grouiller dont nous déchiffrions certains, comme les gloutements du courant et les flocs des morceaux de vase qui se détachent, mais ignorions beaucoup des autres, sinistres d’être si nombreux et variés à mesure que la nuit s’avançait et que la hantise de les savoir végétaux ou animaux ou on ne savait quoi figeait notre immobilité à laquelle nous nous astreignions de toute façon car le pont de Lessard était proche où passait le chemin de fer et que les sentinelles allemandes gardaient jour et nuit. Le sommeil nous envahissait d’un seul coup.

Plus âgés, nous dormîmes encore sous des doris retournés, à même le sable. Je me souviens de l’Anse des Sévignés près du Fort Lalatte. La région de Fréhel était la marche lointaine de nos voyages, des pays où l’on avait des sensations déjà exotiques et où il fallait dormir une nuit et revenir le lendemain. Les paysages n’étaient plus les mêmes, les falaises plus hautes, les oiseaux plus criards et la houle plus apparente. Sous le grand cap, il y avait des colonies de cormorans et les goélands étaient plus agressifs que chez nous. Aux pieds de la muraille de granit, il y avait beaucoup de moules que notre père nous avait appris à manger crues comme souvent aussi les ‘v’nis’, les berniques coniques et coriaces, collées au rocher. Parfois passait un fou de Bassan raide comme une lame de couteau. Je me souviens surtout d’un retour de l’anse des Sévignés où le temps s’était gâté, pluie, vent de noroît, des grains changeants qui éblouissaient la mer devenue chaotique. Heureusement, les vents étaient portants sans quoi nous y serions encore. Le Décollé nous barra la route et nous dûmes passer entre la terre et la Moulière, le caillou isolé de l’extrémité. Le passage est étroit et ressemble plus à une souricière qu’à un endroit navigable. Depuis, quand, rêveur, je me promène dans les villas du Décollé jusqu’à l’extrémité où il y a maintenant une sorte de crêperie dont l’odeur de friture vulgarise les infinis océaniques, je ne manque jamais de regarder l’étroit couloir. Il y a une petite tour avec un rebord de briques et un escalier, également en briques. Toujours, j’ai la gorge un peu serrée de revoir comme si j’y étais encore le fantôme du canot noir qu’un après-midi d’antan nous avons engagé par là, mer au cul, une sale mer hachée, une vraie mer de cauchemar je le jure. Le canot s’envolait sur les crêtes, partant au surf et embarquant des cuillerées par sa hanche trop basse. La silhouette de l’enfant que j’étais, debout arc-bouté sur l’aviron de queue avec les petits serrés les uns contre les autres et l’écoute de la voile dans la main de l’un d’eux, paré à laisser filer le cheval emballé, le vent tirant sur elle comme pour faire péter la grosse bulle de la voile fleurie. Sans le savoir, nous étions des marins, après le Décollé, la mer nous parut un vrai beurre malgré les grains qui fraîchissaient encore.

L’avant-Port de Saint-Malo en 1944

Autre aventure qui s’est passée un soir d’été avec les frères Fernando (ceux-là, je les cite parce que leur père était un homme célèbre dans le monde de la morue et que je suis naïvement fier d’avoir été camarade avec eux. Le père, je le revois bien, un petit homme râblé et affable qui avait débuté à douze ans comme mousse sur un voilier, avait ‘gravi tous les échelons’, commandant des voiliers, des cordiers à vapeur puis les meilleurs chalutiers de la Morue Française). Nous devions coucher à Dinan où les F. avaient de la famille et un fort courant de flot nous emmenait à toute allure. Nous venions de passer sous le pont suspendu quand nous avons aperçu encore loin ce bateau blanc avec un grand mât et des bouchains* vifs. Avec deux hommes à bord dont on voyait bien les difficultés qu’ils éprouvaient à maintenir leur esquif emporté par le bouillon. Ça n’était pas habituel en ces temps d’après-guerre de rencontrer des plaisanciers sur la Rance, surtout si haut dans l’amont. D’un coup d’œil, nous sûmes l’inexorable incertitude de leur position, engaînant sans possibilité de retour vers les parties rétrécies de la rivière où les vasières de la basse mer devaient seulement commencer à couvrir et où, sous peu, ils allaient échouer. Il n’y avait pas de vent et leur grand baquet encombrant ne gouvernait pas malgré le petit moteur qu’on entendait pétarader dans l’air pur. A proximité, ces gens nous hélèrent, connaissions-nous la rivière, était-il possible de remonter à Dinan. Tu parles si on se rengorgea, le grand surtout qui se prenait pour le pilote de la Rance. Aussi sec, il offrit ses services et accostant le navire, embarqua avec les deux parisiens. Après le Chêne Vert et la cale de Mordreuc, la Rance devient étroite, le bouillon empira et comme déjà dit, le flot arrivait en ces lieux rustiques et déserts sous forme d’un mascaret d’eau grise et écumeuse, la quille relevée du bateau n’empêchait pas les continuels échouages. L’engin tournait sur lui-même, venait en travers, embarquant un peu d’eau, puis repartait pour échouer de nouveau. Nous étions quatre mais il n’y avait qu’un seul aviron très grand et encombrant pour pousser au fond. Attaqué par les vagues chargées de sable, le bateau repartait pour un moment avant d’heurter le fond derechef. « Vous tracassez pas » répétait l’outrecuidant pilote aux deux touristes de plus en plus inquiets. Et, cahin-caha, nous progressions dans les courbes de la rivière, encadrés maintenant des murs sombres de grands arbres qui noircissaient avec la nuit qui tombait. Comme tous les pilotes, j’expliquais ma rivière à mes patrons, leur montrant le moulin Prat avec toute une théorie sur les moulins à marée de la Rance (qui ne fonctionnaient plus depuis belle lurette). Quand il me vint de parler des explorations que nous avions faites pendant la guerre dans cette région de bois profonds, et des sentinelles allemandes qui arpentaient le pont de Lessard tout proche, il y eut un déclic dans ma cervelle exaltée : j’avais oublié ce sacré pont ! Or, à la fin des hostilités, le tablier métallique de cet ouvrage était tombé dans la rivière et il barrait la vallée. Bordel de vache, ça me revint d’un coup et que sous très peu, nous allions y arriver à toute allure (car la profondeur avait augmenté maintenant et nous échouions de moins en moins souvent) sous ce maudit pont de merde où, bien entendu, le doris passerait sans problème mais où l’immense mât du yacht de nos clients, lui, ne passerait sûrement pas. Fébriles à mes ordres désespérés, les deux hommes se précipitèrent au pied du mât et, déjà, ça y était, la grêle silhouette carrée de l’obstacle apparaissait, sombre et menaçante, terriblement près. Le courant nous emmenait comme l’enfer, impossible de mouiller, impossible d’accoster la vase luisante des rives, les deux touristes galopaient à la recherche d’un marteau pour chasser la goupille. Comme des rats nous y étions faits, nous allions chavirer comme une de ces boîtes de conserve que les gosses font naviguer dans les caniveaux. En parallèle, le doris, horrifié, filait lui aussi avec les petits frères et le deuxième gars Fernando. Le pont de Lessard se rapprochait comme une énorme barrière inclinée, je revois encore dans mes rêves sa carcasse de fer qui grandit comme un vertige. Sans exagérer, nous n’étions pas à vingt mètres quand les mecs réussirent à déclaveter et abattre le mât et, dans la demi-seconde, on passa dessous à l’honneur, moi à la barre comme un petit chef.

Dans l’écluse du Chatelier, il faisait nuit ; on poireauta pas mal avant que l’eau soit haute et nos amis parisiens, détendus, faisaient des plaisanteries d’adultes que nous écoutions, gourmés, prenant au sérieux notre science de la rivière et de ses eaux tumultueuses. N’empêche qu’ils avaient eu peur les deux parisiens et quand, sortant du sas, ils se retrouvèrent sur le plan d’eau tout noir entre la Hisse et Taden, livrés pieds et poings liés à mon bon vouloir, ils redevinrent silencieux et appréhensifs. L’eau calme qui miroitait à peine, les grands arbres noirs sur le ciel sans lune, pas un feu sur les rives qu’on distinguait cependant toutes proches, rien n’incitait au rire. Côte à côte avec le petit F., je suivais le chemin de halage sachant qu’il était là bien que ne distinguant vraiment rien. Pourtant, nous n’hésitions pas le gars Fernando et moi. Mais, à la fin du plan de Taden, la rivière fait un coude et, vu de loin, c’est comme un grand mur, même de jour, une fin de non-recevoir, il est impossible de deviner s’il faut tourner à gauche ou à droite. Néanmoins, rentrant dans le sinistre mur des arbres sans hésiter, j’ai pris à droite ; le petit F., lui, ne se rappelait plus bien et m’avait posé la question. « T’en fais pas une miette » avais-je dit avec suffisance. Mes premiers actes de pilotage professionnels somme toute, profession libérale ignorée que, nous, gamins de la côte, connaissions déjà (il y avait sur les mouillages de Saint Servan un homme à casquette baissée sur les yeux, l’air austère et noble, que nous connaissions car ses fils étaient de nos camarades qui godillaient dans les plates avec nous. Il s’en allait souvent à la pêche sur un petit voilier pointu et nous savions qu’il était pilote du port de Saint Malo).