Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

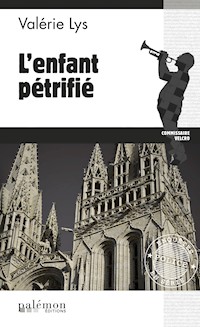

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Krimi

- Serie: Une enquête du commissaire Velcro

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Un vendeur d'art est assassiné peu avant une importante exposition malgache...

Jimmy Quévélé, vendeur d’objets d’art à Quimper, est assassiné quelques jours avant une exposition d’art malgache dans la capitale cornouaillaise. Habitué des enquêtes bretonnes, le commissaire Velcro va découvrir Quimper et son impressionnante cathédrale… Mais il va aussi devoir dénouer les fils d’une intrigue opposant ambition occidentale et culture ancestrale et mêlant amour, amitié et vengeance…

Découvrez sans plus attendre une nouvelle enquête pour le commissaire Velcro qui doit s'immiscer dans l'univers de l'art et des cultures.

EXTRAIT

Je débarquai à Quimper avec une joie non feinte. J’étais de retour en Bretagne. À la crim’ parisienne, c’était maintenant officiel : dès qu’une affaire criminelle bretonne nécessitait l’aide de Paris, c’était à Velcro que l’on s’adressait. La Bretagne était devenue en quelques années mon deuxième quartier général.

Je respirai un grand coup en émergeant de la gare. Je me sentais bien. L’air était incroyablement doux pour un mois de novembre.

Quimper était une première pour moi. J’avais parcouru les rues rennaises les yeux fermés, la ville de Fougères sans hésitation et les Côtes d’Armor comme un autochtone mais je n’avais encore jamais tâté du Quimpérois. Je venais de faire quatre heures trente de TGV et pourtant je me sentais frais comme un gardon. Place Louis Armand, la gare trônait comme une reine. Beau bâtiment de briques et de pierres blanches, style XIXe, elle imitait les propriétés de campagne de nos ancêtres fortunés avec son corps central à un étage, flanqué de ses deux ailes. Je n’eus pas à chercher longtemps mon hôtel. Comme je le présageais, vu son nom, « Hôtel de la Gare », il lui faisait face, directement sur la place. Je la traversai donc d’un pas dynamique et, affublé de mon bagage, pénétrai dans un hall refait à neuf. Une curieuse horloge occupait le mur au-dessus de l’accueil. Elle rappelait les horloges des gares ferroviaires, clin d’œil probablement recherché par le décorateur.

— Bonjour Monsieur, que puis-je pour vous ?

Une jolie jeune femme brune dont l’origine bretonne était des plus douteuses venait d’apparaître par une porte latérale.

— Commissaire Velcro. Une chambre a été réservée à mon attention.

— En effet, commissaire.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Valérie Lys est médecin biologiste et vit dans les environs de Rennes depuis une vingtaine d’années. Elle y dirige un laboratoire d’Analyses Médicales. Elle est aussi expert en réparation juridique du dommage corporel. Passionnée de peinture et de littérature, elle écrit depuis l’enfance : théâtre, nouvelles fantastiques, polars… Ses multiples voyages sont une source d’inspiration.

Elle est membre fondateur et vice-présidente du collectif rennais CALIBRE 35, dont le but est de dynamiser la scène rennaise de l’édition polar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VALÉRIE LYS

L’enfant pétrifié

DU MÊME AUTEUR

Auxéditions du Palémon

1. Rennes, échec au fou

2. Confessions rennaises

3. Grise mine à Fougères

4. Les Rouges et Noirs

5. L’enfant pétrifié

CE LIVRE EST UN ROMAN

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,

des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant

ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Le monde n’est pas assez grand pour combler tous ses rêves.

Quimper, novembre 2015. Le Quartier, Centre d’art contemporain. Depuis presque six mois, l’organisation de l’exposition sur les arts malgaches tournait à plein régime. Il ne restait plus que trois jours avant le vernissage et le musée d’art contemporain ressemblait davantage à un champ de bataille qu’à l’un des premiers centres culturels de Bretagne. Des silhouettes couraient en tous sens tels des électrons libres à la recherche de leurs jumeaux positifs. Des caisses bardées de certificats tamponnés depuis l’autre bout du monde emplissaient les quatre salles immaculées. Des cris fusaient de toutes parts. Des ordres crachaient un flot ininterrompu de contre-ordres.

Benoit Syl se tenait debout au milieu de ce raz de marée humain bouillonnant. Immobile. Telle une quille devant sa boule de bowling, il tanguait, parfois poussé par une épaule impolie ou un fessier impatient. À chaque soubresaut, ses doigts se crispaient un peu plus autour de la valise cadenassée qu’il tenait serrée contre lui. Personne ne paraissait le remarquer jusqu’à ce qu’une femme platine du cheveu jusqu’au bout des ongles ne se plante devant lui. Ses lèvres mimant la bouche d’un canard rendu niais par des séances répétées de botox s’agitèrent nerveusement :

— Vous ne voyez pas que vous gênez, non ?

Le visage calme du jeune homme rappela instantanément la pin-up siliconée à la réalité. Elle dévisagea le jeune homme sans complaisance. La trentaine encore à venir, blondinet aux yeux bleus et au visage d’ange. Un nez un peu fort pour personnaliser l’ensemble. Bref, tout ce dont elle avait horreur. Le regard hautain qu’il lui jetait confirma d’ailleurs l’idée qu’elle se faisait de lui. Vu la description que ses collègues avaient dressée du successeur desAntiquités Syl, qui était d’ailleurs le fils du fondateur, elle n’eut aucun doute et s’exclama de la voix la plus hypocrite qu’elle put trouver :

— Oh ! Excusez-moi, vous devez être monsieur Syl ?

Le blondinet ne jugea pas nécessaire de répondre. Il dodelina seulement de la tête en guise d’acquiescement. La bimbo platine lui tendit une main manucurée à la perfection. Tel un planeur largué par son propulseur, elle resta suspendue dans le vide quelques instants avant de succomber à la pesanteur. Il n’était pas question pour le jeune homme de lâcher ne serait-ce qu’un instant son précieux butin.

— Je me présente, madame Nielsen, la commissaire de l’exposition. Comme vous le voyez, nous sommes très en retard dans les préparatifs. L’exposition ouvre dans trois jours et nous avons l’impression que rien ne sera prêt. Je suis désolée de vous recevoir dans ces conditions. Venez avec moi dans un coin plus tranquille.

La commissaire de l’exposition l’entraîna à l’écart. Elle courait presque, plantée sur des talons à peine plus épais qu’une allumette. Benoit Syl se demandait comment elle pouvait réaliser cet exploit, et tentait de suivre avec difficulté le dandinement du fessier push-up. Tout en trottinant, elle interpellait un ouvrier, en rabrouait un autre, redressait un cadre ou modifiait l’orientation d’un spot. Tout le personnel du musée semblait la craindre et obtempérait sans commentaires.

Ils entrèrent dans une petite pièce qui devait servir de bureau. Une armoire métallique, un téléphone et un ordinateur portable posé sur une simple table en constituaient le seul mobilier.

Madame Nielsen dévisagea le nouvel arrivant.

— C’est donc vous le fils qui reprenez les affaires, rue Laënnec ?

— En effet, depuis presque six mois maintenant.

— Vous faites tellement jeune… et déjà connaisseur féru d’art malgache !

— Absolument. Je n’ai guère de mérite, j’ai été formé à bonne école grâce à mon père. L’art funéraire me passionne et cela depuis mon plus âge, madame Nielsen. Celui pratiqué sur la terre malgache est particulièrement riche. Les Malgaches vénèrent leurs ancêtres comme aucun autre peuple et ils les honorent par l’intermédiaire d’œuvres splendides d’authenticité.

— Vous avez l’air passionné, monsieur Syl.

Un sourire entendu fit office de confirmation. Madame Nielsen bouillait intérieurement. Sa maîtrise était excellente mais ce jeune blanc-bec l’agaçait au plus haut point. Il avait l’air de connaître son sujet et la réputation assise de la conservatrice ne l’impressionnait visiblement pas.

Le jeune homme s’était résigné à poser son précieux paquet devant lui. Il ne pouvait s’empêcher de le couver des yeux et son regard balayait régulièrement l’espace qui séparait la commissaire de l’exposition du bord de la table.

Madame Nielsen reprit :

— Comme je vous l’ai indiqué dans notre courrier, nous allons exposer votre œuvre dans une vitrine Sécurit. L’éclairage, sans brillance, sera dosé et orienté de façon à mettre en valeur le côté véridique et morbide de l’objet. Les visiteurs pourront aisément tourner de 180° autour de la vitrine et ainsi apprécier son état de conservation.

— Très bien. Je vous fais entièrement confiance, Madame. Mon père travaillait avec vous depuis de nombreuses années et il vous appréciait beaucoup. Je suis persuadé qu’aussi bien au niveau de la sécurité, des assurances que de la mise en valeur de l’objet, vous ferez du mieux qu’il est possible.

La femme parut satisfaite de la tournure que prenaient les événements. Elle jeta un rapide coup d’œil à sa montre jaune fluo. En désaccord total avec l’or qui recouvrait le reste de sa personne, elle parut rassurée par l’effet « mode » qu’elle dégageait.

— Je suis impatiente de voir l’objet.

La mallette était en cuir noir, les extrémités renforcées d’angles métalliques. Une chaîne cadenassée fut la première à sauter puis ce fut le tour d’une lanière de sécurité. Deux claquements secs accompagnèrent l’ouverture de la valise. Un moule rigide maintenait fermement une petite vitrine carrée. La conservatrice se penchait par-dessus l’épaule du jeune homme sans pouvoir cacher son impatience. Un simple sac de toile remplissait la vitrine. À la vue de ce maigre butin, la conservatrice ne parut ni surprise ni déçue. Bien au contraire, pour ne rien manquer, elle écrasa tellement l’épaule du garçon avec son menton que celui-ci grimaça de douleur.

— C’est là qu’intervient votre talent d’organisatrice, madame Nielsen. Je veux qu’il apparaisse à travers le sac. Toute la symbolique de l’objet, toute la force qu’il véhicule se trouve dans l’association de ce sac de toile et de lui-même à l’intérieur. Les Malgaches les pendent ainsi aux branches des arbres. Si l’on veut faire comprendre cette culture à la fois primitive et tellement puissante, il est indispensable que ce sac soit pendu de la même façon.

Le regard bleu de Benoit toisait la femme. Il aurait pu être son fils mais on sentait chez le jeune homme l’intérêt pour les femmes mûres. Il était fort, calme et indestructible, elle était « vintage » et « design » tels ces objets sans valeur que seule la mode remet au goût du jour.

Il sortit délicatement le sac de jute de son écrin. Il le souleva et l’approcha de la lampe blafarde posée sur le bureau. La femme s’approcha davantage. Elle ôta ses lunettes et scruta le lithopédion au fond du sac. Ses yeux aiguisés parcouraient lentement chaque partie du corps. Des borborygmes d’admiration agitaient ses lèvres.

— Il est vraiment magnifique et empreint de tant de réalisme ! Superbe pièce… Nous allons tout miser sur la lumière. Les visiteurs doivent pouvoir en discerner les détails à travers le tissu. Il sera le clou de l’exposition, c’est certain.

Benoit Syl fit pivoter lentement le sac et dégagea ainsi les différentes faces du petit corps fossilisé. Le réalisme était frappant. Le petit squelette avait séché puis s’était calcifié doucement. On aurait dit que toute son eau avait été aspirée permettant à ses tissus mous de se fixer contre ses os, leur assurant ainsi une conservation optimale.

— Il faisait partie de la tribu des Tsimihety, au nord de l’Île sur les hauts plateaux. D’après ce que m’a raconté mon vendeur, il serait né un jour defady, jour de mauvais augure. Le sorcier du village l’aurait lavé avec une décoction magique comme c’est la coutume, ce qui permettrait aux ancêtres de changer sa date de naissance pour lui donner une vie meilleure mais…

— Pas pour longtemps apparemment, interrompit la femme.

— En effet, il semble qu’il soit mort de maladie comme beaucoup de nouveaux-nés là-bas. Les anciens ne l’avaient pas encore investi de l’état d’homme au moment de son décès. Son peuple l’a mis dans ce sac avant de le pendre à un baobab comme c’est la coutume à Madagascar.

— Quels barbares ! s’écria la conservatrice en portant ses doigts devant sa bouche.

Le jeune homme la dévisagea une nouvelle fois. Il avait l’habitude de cette réaction occidentale chez des personnes ignorant tout des autres cultures. Si un peuple n’était pas barbare c’était bien celui-ci. Axé sur l’autre, sur la famille, les ancêtres, la nature, le sacré… Comment pouvait-on être responsable d’une exposition sur les arts malgaches et connaître si mal le sujet ?

— Il n’y a rien de barbare dans cette coutume, madame Nielsen. Vous devriez savoir que, pour les Malgaches, le retour à la terre est un moment fondamental. Ne peut retourner à la terre pour y rejoindre ses ancêtres que l’homme qui a vécu sur terre. Le nouveau-né, avant ses deux ans le plus souvent, n’a pas été circoncis. Pour eux, il n’est donc pas encore humain. Il n’a pas le droit de retourner avec ses ancêtres. C’est pour cela qu’il est accroché aux arbres.

— Vous m’aiderez à programmer cela sur l’audiophone, n’est-ce pas, Benoit ?

— Bien volontiers.

Le temps passait. Les deux protagonistes réglèrent quelques formalités, Benoit Syl referma la valise aussi précautionneusement qu’il l’avait ouverte et la tendit avec regret à madame Nielsen. Celle-ci tenta de le rassurer :

— Ne craignez rien. Nous en prendrons le plus grand soin. Je vais d’ailleurs immédiatement le mettre dans la chambre forte.

Une poignée de main scella l’accord et le collectionneur, après une rapide marche à travers les rues piétonnes de Quimper, se retrouva sur le parvis de la cathédrale. Il en avait oublié qu’il était en Bretagne, région magnifique d’un pays disait-on civilisé celui-là. Il demandait à voir ! Un vieil homme ravagé était vautré contre le portail de la cathédrale, une casquette posée à ses pieds dans laquelle on apercevait quelques pièces tandis qu’un employé municipal aspirait des déjections animales à l’aide d’un aspirateur digne des Télétubbies. Parcourant rapidement la place, Benoit aperçut son acolyte. Ils avaient convenu de s’y retrouver vers les cinq heures. Ils se firent un signe et s’approchèrent l’un de l’autre.

— Salut Jimmy, ça y est je lui ai confié notre merveille. J’espère que l’exposition sera une réussite grâce à nous. Tu avais raison, l’organisatrice, quelle pimbêche !

— Tu vois, je te l’avais dit. La représentation caricaturale du « paraître » d’aujourd’hui. C’est la mode du kitch, on se fait kitch, la mode du « vintage », on se fait « vintage ».

— La mode du « crétin », elle se fait crétine, pouffa Benoit en tapant sur l’épaule de son ami tout en l’entraînant vers un café proche.

Jimmy était à la fois son ami et son revendeur. Ils se connaissaient depuis le banc de l’école. Ils avaient des profils opposés. Autant Benoit était blond, Jimmy brun. Autant Benoit était large et trapu, Jimmy longiligne. Benoit adorait parler et avait un avis sur tout, discutable parfois, Jimmy préférait écouter et n’avait d’avis que sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Jimmy adorait le cyclisme, Benoit le détestait, comme tous les sports d’ailleurs.

Ce qui les rapprochait, à part l’amour des antiquités et de l’ethnologie, c’était leur façon d’être différents des autres. Ils étaient vrais, sincères sous un abord parfois froid et arrogant pour Benoit, spontané et sympathique pour Jimmy.

— J’ai peur que le public adore l’objet à cause du côté morbide qu’il dégage et non pour son côté culturel. La présentation doit être toute en finesse pour faire passer le message.

— Allez, Benoit, ne t’inquiète pas. Je t’ai permis de réaliser une excellente affaire. Après l’exposition, tu verras, tout le monde se l’arrachera. Tu pourras faire au moins dix fois la culbute par rapport au prix que je t’ai accordé. Je repars t’en dénicher d’autres bientôt, le temps de fermer ma boutique et de contacter JP pour savoir où est-ce qu’il fouille en ce moment.

La boutique à laquelle faisait référence Jimmy était davantage une brocante, un vide grenier qu’une boutique d’antiquités comme celle de Benoit Syl. Là encore les deux jeunes hommes divergeaient. Benoit avait préféré reprendre l’affaire florissante de son père, bien rodée, aux correspondants de longue date couvrant l’ensemble du bassin quimpérois. Jimmy avait monté la sienne avec peu de moyens. Il achetait au gré de ses humeurs et de ses goûts des objets parfois insolites et de peu de valeur mais son œil était avisé et il repérait facilement les objets rares qu’il achetait pour presque rien à des particuliers non avertis. Son amour pour les voyages le faisait se déplacer à l’étranger dès que ses finances le lui permettaient. Là-bas, son sens aiguisé de l’observation et un ancien copain d’école commun devenu archéologue, JP comme ils l’appelaient tous les deux pour Jean-Philippe, lui faisaient découvrir des petits trésors comme celui qu’il venait de vendre à Benoit.

Ce dernier était soucieux. C’était la première fois qu’il prêtait une œuvre pour une exposition de ce genre. Il se sentait vidé, comme si ses tripes étaient enfermées dans le sac de toile. Depuis qu’il l’avait acheté, le lithopédion était resté dans la brocante de Jimmy. Ils avaient trouvé cela plus sûr car peu d’objets de valeur s’y trouvaient habituellement et une brocante attirait moins les personnes mal intentionnées qu’une boutique d’antiquités. Maintenant que l’objet était dans un lieu protégé, Benoit sentait une peur incompréhensible l’envahir tandis que Jimmy respirait la joie de vivre. Les deux amis se connaissaient par cœur.

Jimmy portait le même blouson depuis toujours. Un blouson en cuir blanc et noir, comme ceux portés par les motards, alors qu’il était un adepte de la Peugeot 206 blanche. C’était sa première voiture et il roulait toujours dans les rues de Quimper avec ses 300 000 kilomètres au compteur.

Benoit, quant à lui, était habillé avec une certaine élégance. Un pull bleu ciel mettait en valeur la couleur de ses yeux tandis qu’un pantalon gris anthracite moulait des cuisses solides. Une boucle d’oreille aimantée lui donnait un petit air voyou savamment dosé pour ne pas nuire à son ambition professionnelle.

— Tu en es où avec ta nouvelle copine ? tenta Benoit avec un sourire complice.

— Tu ne sauras rien, secret d’État pour le moment. Je crois que je vais bientôt la « serrer ».

— Toujours aussi romantique. Je te reconnais bien là.

Ils étaient attablés à la terrasse du café qui faisait face à la cathédrale Saint-Corentin. Benoit, en amateur de belles choses, aimait l’architecture de Quimper et connaissait son histoire. Il aimait notamment cette fable que les Quimpérois appelaient « l’histoire du diable de Quimper Corentin ». Il l’avait racontée maintes fois à son ami et se plaisait à se la remémorer une nouvelle fois. C’était un matin, aux alentours de sept heures. La foudre avait frappé la flèche et dans l’après-midi un incendie s’était déclaré. C’est alors que des habitants avaient cru voir un démon vert qui se trémoussait dans les flammes. Les chanoines, pour mettre fin à cette croyance, jetèrent dans le feu un pain de seigle dans lequel ils avaient mis une hostie, puis ils aspergèrent l’incendie d’eau bénite mêlée à du lait de femme. L’histoire prétendait que l’incendie se serait stoppé immédiatement et que l’hostie aurait été retrouvée intacte dans les cendres. Benoit souriait en évoquant cette croyance. Il fixait les flèches gothiques de la cathédrale. L’ensemble de l’édifice avait été entièrement rénové quelques années auparavant et la place était magnifique.

Leurs bières terminées, les deux hommes se séparèrent, Jimmy pour retourner dans sa brocante dans le quartier de Locmaria sur la rive gauche de l’Odet et Benoit pour savourer son prochain succès au Centre d’art contemporain.

Je débarquai à Quimper avec une joie non feinte. J’étais de retour en Bretagne. À la crim’ parisienne, c’était maintenant officiel : dès qu’une affaire criminelle bretonne nécessitait l’aide de Paris, c’était à Velcro que l’on s’adressait. La Bretagne était devenue en quelques années mon deuxième quartier général.

Je respirai un grand coup en émergeant de la gare. Je me sentais bien. L’air était incroyablement doux pour un mois de novembre.

Quimper était une première pour moi. J’avais parcouru les rues rennaises les yeux fermés, la ville de Fougères sans hésitation et les Côtes d’Armor comme un autochtone mais je n’avais encore jamais tâté du Quimpérois. Je venais de faire quatre heures trente de TGV et pourtant je me sentais frais comme un gardon. Place Louis Armand, la gare trônait comme une reine. Beau bâtiment de briques et de pierres blanches, style XIXe, elle imitait les propriétés de campagne de nos ancêtres fortunés avec son corps central à un étage, flanqué de ses deux ailes. Je n’eus pas à chercher longtemps mon hôtel. Comme je le présageais, vu son nom, « Hôtel de la Gare », il lui faisait face, directement sur la place. Je la traversai donc d’un pas dynamique et, affublé de mon bagage, pénétrai dans un hall refait à neuf. Une curieuse horloge occupait le mur au-dessus de l’accueil. Elle rappelait les horloges des gares ferroviaires, clin d’œil probablement recherché par le décorateur.

— Bonjour Monsieur, que puis-je pour vous ?

Une jolie jeune femme brune dont l’origine bretonne était des plus douteuses venait d’apparaître par une porte latérale.

— Commissaire Velcro. Une chambre a été réservée à mon attention.

— En effet, commissaire.

La jeune femme effectua les formalités habituelles, me tendit une lourde clef accrochée à une figurine de Bretonne métallique et m’indiqua l’ascenseur. Quel bonheur d’être si loin des cartes magnétiques des chaînes d’hôtels internationales. Malheureusement, seule la clef était ancienne. La chambre, elle aussi, avait été refaite récemment. Le mobilier passe-partout se résumait à un bureau sommaire, une armoire sans style et un lit. Un coussin bigarré à prédominance bleu rappelait le panneau mural central, bleu foncé lui aussi. Malheureusement, rien ne rappelait la Bretagne dans cette chambre sans âme. La salle de bains blanche était du même acabit. Aucune fausse note, d’ailleurs aucune note du tout. Tout était parfait, propre, sans nuance et sans odeur. Pourtant, que j’aimais sentir l’odeur d’encaustique, caresser le bois piqué des vieilles armoires, marcher sur de la moquette aux motifs fleuris même allergisants ou ouvrir des fenêtres rebelles aux boiseries craquelées.

Je posai mon sac sur le lit, en sortis ma trousse de toilette et commençai à remplir la tablette de verre au-dessus du lavabo. Rasoir électrique, brosse à dents et eau de toilette furent bientôt à leur place. « Velcro est un homme organisé », pensai-je. J’aimais que tout soit en ordre même si je ne prévoyais pas de rester plus d’une semaine à Quimper. Je déposai mes mots croisés, volume 17 de la série des Laclos sur la table de chevet. Une gomme ainsi qu’un crayon HB étaient en permanence coincés entre les pages. Un livre d’espionnage en cours prit place à ses côtés. Il s’agissait duRetournementde Vladimir Volkoff, un ouvrage appartenant à mon père et que j’avais retrouvé dans sa bibliothèque après sa mort. Je m’étais promis de lire tous ses livres. Mon père était un homme que j’admirais malgré le divorce de mes parents qui m’avait séparé de lui mais l’avait transformé en idéal pour l’enfant que j’étais à l’époque.

La glace de la salle de bains me renvoya l’image d’un homme mûr certes, mais d’une belle maturité comme un fruit gorgé de jus, ferme par endroits, légèrement flétri à d’autres, à la couleur chaude et engageante. J’étais à une période de ma vie où il ne m’était plus permis de perdre du temps. Encore frais de corps et d’esprit, les années passaient vite et les prochaines n’allaient probablement pas m’apporter que du bon. Je rentrai le ventre, preuve irréfutable de mon côté bon vivant, remontai mon pantalon, tentai de resserrer ma ceinture d’un cran sans y parvenir et me redressai.

Un quart de tour à droite, un quart de tour à gauche.

— Il y a de beaux restes quand même, fis-je tout haut en souriant au beau mec qui me lorgnait dans la glace.

Je pris ma veste saharienne qui ne me quittait plus dès que le thermomètre dépassait les vingt degrés. Veste « pépère » me disait toujours ma femme. Certes mais tellement pratique avec toutes ses poches hermétiques et son absence de manches qui permettait une liberté de mouvement incomparable.

Tout en appelant l’ascenseur, je me remémorai le peu que m’avait transmis mon supérieur, le divisionnaire Lefèvre.

— Velcro, cette fois-ci pas d’embrouille. Vous n’êtes pas seul dans cette affaire. On a retrouvé assassiné dans sa boutique le propriétaire d’un dépôt-vente, un dénommé Jimmy Quévelé. Vous pensez bien que ce n’est pas la mort de cet homme qui nous préoccupe. Le problème est que ce Jimmy était en cheville avec l’un de nos militaires, Quentin Hennéque, en position à Madagascar depuis l’insurrection de 2009. Ce mouvement s’est terminé dans un bain de sang. Le président autoproclamé s’est réfugié à l’ambassade de France sous la protection de l’ONU. C’est là que nous retrouvons notre Quentin Hennéque. Depuis cette période, des élections sont régulièrement organisées et repoussées, jetant le pays dans l’anarchie la plus complète. La communauté internationale reste divisée sur ces coups d’états civils et militaires. Tous les bailleurs de fonds s’éloignent, les aides internationales sont mises en attente. Notre militaire est toujours en poste là-bas officiellement sous l’égide de l’ONU mais il semble qu’il ait mal tourné. C’est un instable. Tout ce qu’on sait c’est qu’il fait du trafic d’objets d’art sous le couvert de l’armée. Il revend des objets volés à des intermédiaires qui revendent à leur tour à des antiquaires ayant pignon sur rue. Jimmy était l’un de ces gars-là. On suspecte que ce trafic n’est peut-être qu’un camouflage pour du plus lourd. En effet, les ressources minières malgaches sont immenses et encore peu exploitées en particulier les gisements de pétrole. Un accord aurait été signé avec la Corée du Sud dans le plus grand secret. Quentin Hennéque aurait joué un rôle dans les négociations. Vous avez compris Velcro. On marche sur des œufs !

Lorsque le divisionnaire Lefèvre avait terminé son laïus, je n’avais pas pu m’empêcher de lui répondre :

— … et la bande s’autodétruira dans cinq secondes.

Puis j’étais parti dans un grand éclat de rire. Lefèvre avec sa bonne humeur habituelle m’avait fusillé du regard :

— Vous me paraissez inconscient, Velcro. Je vous parle espionnage international et vous me répondez en mimant une série télévisée minable.

— Pas si minable la série, chef, si je puis me permettre. Elle a marqué toute une génération. La preuve, on en a fait un film il n’y a pas si longtemps.

— Continuez à faire le malin. Si vous n’étiez pas un de mes meilleurs hommes, il y a longtemps que je vous aurais botté l’arrière-train. Vous n’avez pas droit à l’erreur, Velcro. Si quelque chose tourne mal, il me sera difficile de vous tirer de là. Vous allez jouer avec les gros bonnets.

— Je comprends, chef. De toute façon c’était déjà comme ça dans la série. Si quelque chose tournait mal, le pauvre gars devait toujours se débrouiller seul.

— Non, ça, c’est James Bond.

J’avais réfléchi un instant avant de répondre :

— Ah oui, vous avez raison. James Bond, ça me va aussi.

Je n’avais pas osé clore la conversation en saluant mon divisionnaire d’un « Merci pour votre confiance Moneypenny » mais un sourire plein de sous-entendus avait fait lever au ciel les yeux du divisionnaire chef Lefèvre.

Je travaillais avec lui depuis des années maintenant. Je le connaissais par cœur. Lefèvre se donnait des airs de commandant revêche et implacable mais en fait il aimait ses hommes et les dirigeait à la perfection. D’où la légèreté que je me permettais lorsque nous étions seuls.

La porte de l’ascenseur était ouverte depuis quelques secondes déjà quand j’abandonnai mes pensées. Croyant me diriger vers la sortie, j’empruntai une mauvaise porte et me retrouvai dans une cour intérieure du plus bel effet. Des salons de jardin en fer bleu roi constitués de petites tables rondes ajourées de motifs géométriques et de leurs chaises parsemaient cet espace de calme et de détente. Quelques palmiers, m’apportant la confirmation que le Finistère était bien une région chaude et sèche, agrémentaient ce patio. Une note d’humour trônait au milieu d’une pelouse de poche. En effet, une pancarte d’environ un mètre y était plantée, représentant une Bretonne à l’air faussement revêche, vêtue de son costume traditionnel et surmontée de sa coiffe bigoudène. « Qu’il sera bon de prendre le petit déjeuner sous l’œil critique de cette matrone » me dis-je, de bonne humeur.

J’avais rendez-vous au dépôt-vente de Jimmy Quévelé. Il se situait rue du 19 mars 1962, dans le quartier de Locmaria, sur la rive gauche de l’Odet, le fleuve qui coupait Quimper en deux. J’avais pris soin de m’armer d’un plan de la ville. Une petite marche à pied allait me faire le plus grand bien. Il suffisait que je suive la rivière vers l’ouest et je me retrouverais dans ce quartier emblématique de Quimper. Au fur et à mesure que je m’éloignais du centre, les promeneurs se faisaient plus rares. On sentait que ce quartier, moins touristique, était en plein chambardement. De nombreuses façades étaient en mauvais état et les ruelles peu fréquentées. Une église attira néanmoins mon attention. Je me détournai de mon objectif premier et débouchai place Bérardier devant un bel édifice religieux. En m’approchant, je découvris qu’il s’agissait de l’église Notre Dame. J’observai rapidement qu’elle était un mélange d’art roman breton auquel avait été rajouté de l’inspiration gothique au niveau de son portail et de ses voûtes en ogive.

— Elle est belle n’est-ce pas ?

Je sursautai. Je n’avais pas vu venir un homme derrière moi. Le curé de la paroisse à n’en pas douter, vu sa soutane et sa lourde croix de bois se soulevant au rythme régulier de sa respiration.

— En effet et bien conservée qui plus est.

— L’état nous aide pour la restauration depuis qu’elle a été classée.

Tout en parlant, l’homme me montra les hauts murs accolés à l’église.

— Derrière, vous avez le prieuré et le jardin monastique. Le jardin est ouvert au public depuis peu de temps. Le reste des bâtiments est en cours de transformation : salle d’exposition, de conférence et même appartements et restaurant haut de gamme.

— On voit que le quartier est en pleine mutation.

— En effet, c’était un quartier populaire mais maintenant les prix grimpent : proche du centre, l’attraction du site religieux, son histoire industrielle avec les faïences… Nous avons beaucoup d’atouts dans notre manche.

— Les faïences ?

— Vous ne savez pas ? Durant le siècle dernier, ce quartier était une zone de faïenceries très actives. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une. La manufacture HB-Henriot, que vous voyez juste là.

Il se tourna et me montra un ensemble de bâtiments.

— Vive la mondialisation et l’automatisation ! lançai-je bêtement.

— C’est le progrès, que voulez-vous y faire ?

— S’adapter, monsieur le curé. S’adapter, c’est être intelligent n’est-ce pas ?

— En effet. C’est d’ailleurs ce que font les propriétaires de la faïencerie. Ils essayent de développer le tourisme industriel en faisant visiter leur usine. Ça a l’air de bien marcher.

— Tant mieux pour eux et pour la ville.

Après quelques minutes de silence, je m’apprêtais à quitter le prêtre. Je lui demandai confirmation de ma direction. Il m’indiqua le chemin le plus court avant de se retourner vers son presbytère. Il parut alors se raviser, s’immobilisa, se retourna vers moi et après une hésitation, m’interpella tout en revenant sur ses pas.

— Vous allez à la brocante ? me demanda-t-il, hésitant.

— En effet.

— La boutique est fermée, monsieur.

— Je suis au courant. C’est même pour cela que je m’y rends.

— Vous savez ce qui s’y est passé ? On raconte des choses ici.

Il avait baissé la voix et serrait sa croix nerveusement au creux de sa paume.

— Vous connaissez le propriétaire ? lui demandai-je, sentant qu’il était chaud pour une confession.

— De vue, seulement de vue. Ses affaires n’avaient pas l’air de marcher très fort. Mais c’était un gars sans histoire. Il faisait beaucoup de vélo et passait souvent devant l’église. C’est là que je le voyais le plus souvent. Pauvre gars.

— Apparemment, vous êtes au courant de sa disparition ?

— Vous êtes dans une petite ville de province monsieur. Tout se sait très vite. Vous n’êtes pas d’ici, visiblement ?

J’avais toujours trouvé les curés curieux. Des confesseurs dans l’âme, certainement.

— En effet, je viens de la capitale, répondis-je évasivement.

À l’évocation de la grande ville, l’homme d’Église se referma comme un cloporte devant le danger. J’usai d’une diplomatie de missionnaire pour raviver la confiance de mon interlocuteur.

— Le brocanteur avait une vie privée ? repris-je.

— En tout cas, il n’avait ni femme ni enfant. Il était souvent avec des filles différentes mais ce qu’ils faisaient, je n’en sais rien.

— C’était un homme à femmes alors ?

— C’est vous qui le dites.

— Une en particulier ?

Le curé fit mine de réfléchir. Il devait passer beaucoup de temps devant son église pour savoir tant de choses sur la vie de ses ouailles.

— Maintenant que vous m’y faites penser, monsieur, en effet, depuis quelque temps, il se promenait avec une jeune femme.

— Vous pouvez me la décrire ?

— Blonde, cheveux longs, assez grande. Assez jolie me semble-t-il.

— Rien de plus, mon père ?

Après quelques hésitations il reprit :

— Pas le même genre que le garçon, plus sophistiquée, paraissant d’un monde plus aisé.