Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

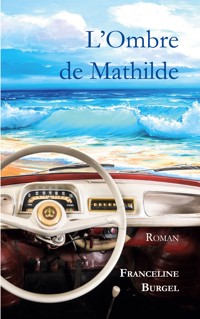

Mathilde s'est envolée trop tôt. Son secret flotte au-dessus de la maison familiale... Eté 1976. Michel, carrossier, travaille dans un petit garage automobile de la région lyonnaise. Depuis la mort de sa femme, Mathilde, il vit seul avec sa fille de sept ans. Un jour, une assistante sociale vient enquêter sur la capacité de Michel à tenir son rôle de père. C'est l'esprit troublé que celui-ci prend la route des vacances, direction Clermont-Ferrand et sa belle-famille. Ce séjour aidera-t-il Michel à faire la paix avec lui-même ? Au fil des heures, imprévus et coups durs s'enchaînent... Les doutes s'installent. Mathilde semble encore décider de tout. Une véritable plongée dans la société débridée des années soixante-dix.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur :

Paleysin, 2019, BOD

Sommaire

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre I

Michel ouvrit l’un des vantaux de la double porte de la cabine et le cala à l’aide d’un vieux pneu. La lumière naturelle s’y engouffra. Il n’y avait que ça de vrai pour vérifier la bonne application de la peinture sur la voiture.

Cette fois-ci, il avait travaillé plusieurs jours sur la 504 de M. Patricot, des heures à poncer, à caresser la poudre de mastic pour rendre la surface aussi lisse qu’une table en formica. Tout cela pour le caprice d’un client. « Je veux donner une nouvelle vie à mon auto ! » avait déclaré ce dernier, qui s’était mis en tête de peindre sa voiture blanche en rouge vermillon ! Une couleur de Formule 1 pour une 504 ! « Il y en a vraiment qui ont de l’argent à gaspiller », s’était énervé Michel, mais il n’avait eu d’autre choix que de répondre à cette demande.

Lorsque le carrossier tira le second battant de la porte, les odeurs de peinture s’échappèrent un peu plus de la cabine. Depuis le palier, il observa son œuvre quelques secondes. Rien ne servait de se presser. Il fallait respecter l’ordre des choses. D’abord, inspecter l’engin de plus près, vérifier la tenue de la fine pellicule de couleur, et détecter la fibre, le moucheron pris au piège ; surtout, ne pas s’affoler, marcher calmement, à distance…

Depuis la fenêtre de son salon, Simone siffla d’admiration. « Ben, voilà ! Il est-y pas gentil, ton chef ? », dit-elle avec sa gouaille parisienne.

En tant qu’épouse du patron, Simone vivait dans l’enceinte du garage automobile, et bénéficiait d’une vue plongeante sur la cour, les ateliers et l’appartement de leur carrossier.

Elle en profitait pour avoir l’œil sur tout, comme un gardien de phare. Dès le printemps, les hommes travaillaient les portes grandes ouvertes et souvent à l’extérieur.

Michel laissa glisser sur lui les regards et la remarque.

« Alors ? questionna André à son tour.

− Pas mal du tout…

− Je ne me suis pas saigné aux quatre veines pour le plaisir, précisa André en s’essuyant les mains pleines de cambouis sur un chiffon. Avec une cabine comme ça, toute la ville va débarquer chez nous pour refaire sa caisse. Même les truands nous donneront une partie de leur pactole pour service rendu ! »

Michel n’aimait pas la façon dont son patron s’enthousiasmait. Certes, cette cabine de peinture allait leur changer la vie, parce que travailler au pistolet dans l’atelier, ça devenait ingérable, mais il n’y avait pas plus que ça de raisons de se réjouir.

« T’as raison, mon Dédé, du fric, on en a toujours besoin, renchérit Simone depuis son perchoir. On partira sous le soleil des tropiques, mon Dédé, hein ?

− Pas tout de suite ma poule, faut que Michel travaille encore pour amortir la dépense ! Un peu de patience… »

Simone referma sa fenêtre d’une main énergique. André l’observa tirer le rideau, vit sa silhouette disparaître. En croisant le regard de Michel, il déclara : « Ces bonnes femmes, il faut toujours satisfaire leurs caprices ! » Michel lui sourit par politesse. Lui, il s’en fichait des croisières.

« Tu es un as du pistolet, mon gars. Les clients vont accourir, tu vas voir ça ! » L’ouvrier ignora le compliment. Les effusions, à quoi ça rimait ? Les mains dans les poches, il s’en retourna à son travail.

Dans l’atelier, la radio chantait encore L’Aventura, de Stone et Charden. « C’est la musique qui nous fait vivre tous deux, et l’on est libre de partir demain où tu veux… » Ce genre de tube, il y en avait pour des semaines au hit-parade.

Lui ne comprenait pas bien pourquoi ils avaient tous envie de lever l’ancre. C’était dans l’air du temps d’avoir la bougeotte. Partir ! Pour aller où, dans quel but ? Partir, c’était rendre tristes tous les autres jours. Chez lui, on n’était jamais parti en vacances, et la sortie dominicale se résumait à passer un après-midi au terrain de boules voisin.

On approchait de l’été. Dans les semaines à venir, les gens déposeraient leur voiture au garage pour une dernière révision avant les congés. Ça affluerait de tous les côtés. À la mi-juillet, on réceptionnerait les premières tôles froissées. Les conducteurs à la mine défaite reprendraient illico le boulot pour se remettre à flot. Partir, c’était cela aussi, le risque de revenir cassé, à ramasser à la pelle.

Michel reprit son tas et son marteau. Une Renault 16 était arrivée le matin avec une aile défoncée. Le conducteur n’avait pas vu un piéton et la voiture avait fini dans le décor. En donnant les premiers coups en douceur sur la tôle, Michel se disait que son patron et le client n’avaient pas fait grand cas du pauvre gars estropié, seules les réparations ayant retenu leur attention.

Ses doigts caressèrent la zone amochée, puis sa main reprit sa place sur le manche du marteau à planer.

Le carrossier jeta un œil par les vitres de l’atelier. La fenêtre de Simone était restée fermée, et André était retourné à sa mécanique dans l’atelier voisin.

Il n’était pas mauvais bougre ni mauvais chef, juste un peu trop présent, avec l’habitude de garder tout sous contrôle. Celle qu’il surveillait le plus était sa femme. En l’épousant, il s’était engagé auprès de ses beaux-parents à veiller sur elle comme sur un trésor.

Il avait rencontré Simone sur les quais de Seine, à Paris, alors qu’il cherchait son chemin. C’était en 1965. Elle lui avait paru splendide avec ses yeux de biche, ses cheveux courts et sa minijupe. Le temps des indications s’était transformé en une longue conversation. Simone était vive et enthousiaste, charmante avec son accent parigot. Elle avait trouvé André dynamique, provincial, et avait découvert qu’il était chef d’entreprise…

Coup de foudre !

Ils s’étaient mariés dans le mois, et le couple avait pris la route pour Lyon, la voiture pleine à craquer.

La sonnerie stridente du téléphone retentit dans le cagibi servant de bureau. André sortit la tête de la 4 L qu’il était en train de réparer, se redressa et alla décrocher. Michel en profita pour rallumer sa gitane, rajusta son tas.

Simone n’était pas réapparue. La dernière remarque d’André avait dû la piquer plus que d’habitude. Une promesse dans le couple qui ne sera pas tenue.

Elle, qui avait grandi dans une famille ouvrière et avait pris le chemin de ses parents en travaillant à la chaîne dès ses quatorze ans, tout en rêvant de quitter les murs noirs de Paris, s’était sans doute figuré une vie plus épanouie.

Lorsqu’elle avait débarqué au garage automobile Berthoud, son sourire et sa fraîcheur de jeune épouse étaient restés suspendus au portemanteau, comme un masque de carnaval. C’est que son nouvel environnement n’offrait rien de bien différent de celui qu’elle avait connu : carcasses de voitures, pièces détachées, cambouis, odeurs d’essence et de peinture, bruit de compresseur, murs vieillots bardés de publicités délavées.

Vu du ciel, le garage formait, à l’extrémité d’une enfilade de maisons de ville, un carré dans lequel deux ateliers et deux logements se faisaient face. André occupait le côté gauche, Michel le côté droit. On était loin du pavillon de banlieue avec jardinet.

Michel en avait presque éprouvé de la pitié pour Simone. Parfois, le destin est cruel.

Si le cadre de vie ne s’était pas montré à la hauteur, le quotidien ne l’était pas non plus. En épousant un chef d’entreprise, Simone aurait pu vivre heureuse, entièrement consacrée à l’éducation de sa progéniture, mais dix ans plus tard aucun enfant n’était venu combler le couple. Aujourd’hui, prisonnière du garage, sans emploi, elle tournait en rond comme un canari en cage. Germaient en elle des envies de voyages.

André lui promettait l’eldorado dès qu’il aurait fait fortune et comme annoncé à sa belle-famille, il mettait un point d’honneur à veiller sur elle. Devenue captive, Simone perdit le goût de l’effort. Elle reprit son accent parigot en jouant la femme soumise. Pour elle, son mari puisait souvent dans son compte en banque : électroménager dernier cri, toilettes, parfums, alcool et cigarettes… il ne pouvait rien lui refuser.

André était revenu à sa 4 L. Il l’avait démarrée et la faisait ronfler, mais, dès qu’il ôta le pied de l’accélérateur, le pot d’échappement cracha une fumée noire. La voiture cala après un hoquet. Il en descendit en sifflant. La mécanique, ça le connaissait, il n’allait pas tarder à résoudre le problème. De la guimbarde à la Mercedes-Benz de luxe, il les domptait toutes. Des moteurs, il en avait désossé plus d’un. Pour lui, c’était aussi simple que le Mécano de sa jeunesse.

En fin de journée, les clients récupéraient leur bijou en bon état de marche sans se douter du temps qu’on lui avait consacré. Lorsqu’il présentait la facture au client, André la commentait sur un ton léger et taquin : « Elle m’a donné du fil à retordre, la vilaine… » L’autre ne répondait rien, déjà occupé à évaluer le solde de son compte pour finir le mois.

Dans le transistor, RTL annonça le jeu de la valise. L’appelé décrocha à la troisième sonnerie. On entendit une voix de femme et les pleurs d’un gosse à l’arrière. Elle ne connaissait pas le montant de la valise. C’était dommage, car, tombé du ciel, cet argent l’aurait bien aidée ! Michel soupira. Lui, il aurait gagné à chaque coup, parce qu’il écoutait la radio à longueur de journée. Pourtant, personne n’aurait pu le joindre, car il n’avait pas le téléphone. Lorsque quelqu’un devait lui parler, il appelait au garage Berthoud et André le sifflait depuis le bureau. Depuis 1970, année où on avait installé le téléphone au garage, Michel n’avait été appelé que trois fois. La première, le 11 juin 1971, pour lui annoncer la mort de son père. La deuxième, le 26 mai 1973, pour lui annoncer la mort de sa mère. La troisième, le 30 novembre 1975, pour lui annoncer la mort de sa femme.

Cartable au dos, Valérie parut sur le seuil de l’appartement. Depuis l’atelier, Michel vit sa fille saisir des deux mains la poignée de la porte qu’elle referma en reculant à petits pas, puis tourner la clé dans la serrure.

Elle gambada jusqu’à lui et lui remit la clé.

« Tu as perdu ta veste ? demanda-t-il en la voyant vêtue d’un simple tee-shirt.

− Non, elle est restée à l’école. »

Il tendit la joue pour que la petite fille y déposât un baiser. Celle-ci rejoignit Suzanne Bréau, qui l’attendait au portail avec ses enfants, pour l’accompagner jusqu’à l’école.

Michel déroula la bande adhésive pour protéger la vitre avant de la R 16 avec un morceau de papier journal. C’était la partie de son boulot qu’il détestait le plus. Un scotch mal placé, et il était quitte pour rattraper le coup avec diluant et chiffon. Ce côté « femme de ménage » l’horripilait, mais, s’il le négligeait, les clients se focaliseraient sur le défaut.

Lorsque Michel leva les yeux, Valérie s’était envolée pour l’école, la radio chantait Papa Tango Charlie.

« Salut, mon chou. Tu pourrais la fringuer convenablement, ta môme… Tu as vu son allure, avec son pantalon, qu’on dirait qu’elle va à la pêche ?! » Appuyée à un battant de fenêtre, Simone fumait sa première cigarette de la journée. Michel savait bien qu’elle passerait la matinée à se pomponner, parce qu’elle n’avait rien d’autre à faire. Pas de gosse, pas d’emploi, rien qu’un repas à préparer pour midi ; comme charge de travail, ça n’était pas bézef.

Pour Michel, la mode, l’apparence, c’était bien le cadet de ses soucis. Après tout, Valérie s’habillait bien comme elle pouvait, et puis tant qu’elle entrait encore dans son pantalon…

Après la mort de sa mère, l’orpheline s’était vu offrir par une voisine deux grands sacs de vêtements. La petite fouillait là-dedans comme dans un coffre à déguisements.

« Tu réponds pas ? »

Michel laissa filer la remarque et la question, comme la veille, l’avant-veille, comme toujours. Il reprit son rouleau de scotch et se recentra sur sa vie intérieure.

« Tu m’ignores, c’est ça ? insista-t-elle, en mâchant la fumée qui s’échappait par bouffées de sa bouche. Qu’est-ce que je suis pour toi, hein ? Un perroquet sur son perchoir, c’est ça, hein ? Tu crois que, parce que je n’ai pas pondu de gamin, j’ai rien à dire ? »

Michel ralluma son mégot. Ce geste lui donnait de la contenance, lui qui ne savait quoi répondre. « Deux ou trois falzars, pour une môme de cet âge, ça doit pas coûter bien cher, insista-t-elle. Ça va pas te ruiner comme une cabine de peinture ! »

« Ça suffit, Simone ! cria André depuis la cour. Lâche Michel, et laisse-le bosser. Il est assez grand pour savoir ce qu’il doit faire. »

Simone fit la moue, jeta son mégot et referma sa fenêtre. Son mari protégeait son ouvrier, mais elle savait que le soir même elle recevrait un petit cadeau de réconfort.

Le compresseur se mit en route, Michel donna un coup de soufflette sur la voiture pour faire s’envoler les dernières poussières. La peinture, c’était surtout une question de préparation. Il se fichait pas mal du discours quotidien de la patronne. Elle s’ennuyait tellement qu’elle en devenait hargneuse.

Lorsqu’André s’absentait pour affaires, Simone en profitait pour ouvrir sa porte à des gars. Dans ces cas-là, la fenêtre de sa chambre restait fermée. Ça débectait Michel, surtout pour André qui trimait pour offrir à son épouse les monts et merveilles promis.

Michel n’avait pas attendu un hypothétique eldorado pour vivre heureux. Son or avait été Mathilde, sa femme. Elle, elle n’avait pas besoin de fanfreluches, de maquillage et d’après-midi chez le coiffeur ni de vacances exotiques comme carburant pour sa vie. Pantalon, polo, elle s’habillait comme son homme, jusqu’à enfiler ses bleus de travail. Michel s’en fichait pas mal de partager ses vêtements. Elle et lui étaient de la même taille, ça les faisait rire.

Michel avait construit une mezzanine, sous le toit de l’atelier. Un coin dédié à Mathilde, où elle pouvait peindre. Elle maniait les couleurs, comme lui, mais dans le domaine de l’art. Son truc, c’était l’océan. Mathilde peignait l’océan, uniquement l’océan. Elle savait dompter l’eau du ciel et des flots. De sa palette surgissaient la tempête, les raz de marée, les embruns, le vacarme de l’écume, les doigts des vagues avançant sur le sable, le reflet des nuages, les bleus, les verts, les gris, les blancs, le mouvement.

Mathilde, c’était Poséidon.

Depuis sa mort, rien n’avait bougé là-haut. Les toiles dormaient dans la pénombre, les pinceaux trempaient dans l’essence de térébenthine, près de chiffons marbrés de bleus. Parfois, Valérie y montait, fragile et légère. Elle y restait quelques minutes, observait les remous des vagues sur les toiles, qui lavaient sa tristesse, puis redescendait pour jouer près de son père, fredonnant des airs de Claude François au rythme de la cale à poncer.

« Tu rêves ? » questionna André sur le seuil de l’atelier. Michel se ressaisit. Était-ce rêver que de penser à sa femme ?

« Faut pas trop blâmer Simone, tu sais. Elle est un peu jalouse de la cabine ! continua-t-il avec un sourire qu’il voulut décontracté. Je lui avais dit qu’on irait aux Seychelles à l’automne, je me suis avancé trop vite. J’ai préféré investir dans mon affaire. J’ai dû racler les fonds de tiroirs et emprunter le tiers de la somme… Tu te rappelles comme on a bossé tous les deux, mon vieux ? Tout un week-end pour couler la dalle de béton sous l’engin ! Les femmes ne se rendent pas bien compte de la pression qu’on a, nous, les hommes. Je dis pas, elles sont bien occupées aussi à la maison, pour le ménage, les gosses, enfin tout quoi. Mais ce que je veux dire, c’est qu’elles n’ont pas à s’inquiéter du lendemain, de la paie qui doit entrer. Moi, ça me travaille. La cabine, on l’a méritée, mon vieux. Après le départ de Mathilde, je te devais bien ça. On va faire du bon boulot, toi et moi. »

Michel acquiesça. À la radio, Johnny Hallyday s’époumonait sur son Requiem pour un fou.

« Tu vois, poursuivit André en se rapprochant un peu plus de son ouvrier, je te le dis franchement… Quand Mathilde est morte, j’ai cru que tu allais me laisser tomber. Ça m’aurait foutu un coup. Ouais, ça m’aurait vraiment déçu. » André donna une tape amicale sur l’épaule de son carrossier et s’en retourna travailler.

À travers le verre dépoli de la baie côté cour, Michel vit du coin de l’œil la salopette bleue s’éloigner.

La vie d’André reposait sur un triptyque : son garage, ses clients, sa femme. Il y a quelque temps encore, il avait dit à Michel qu’il n’avait pas d’autre choix que d’avancer, pour prouver qu’il était capable. Capable de vivre convenablement, capable de combler son épouse, pas comme son père qui n’avait offert à la sienne que des grossesses à répétition, sept gosses !, et des soirées alcoolisées après des journées à jouer au petit chef chez Berliet. André n’aurait eu qu’à traverser la route pour se faire embaucher par ce grand industriel, mais il aurait préféré se jeter dans le Rhône plutôt que de travailler sous les ordres de son paternel.

Du reste, André avait le physique d’un homme d’affaires : élancé, élégant et jovial. Michel trouvait qu’il avait beaucoup de classe. Il avait cette intelligence du contact, utilisait l’argot pour sa femme, et les belles formules pour ses clients. André, c’était un peu le juke-box de la tchatche.

Michel n’aurait pas voulu être à sa place. Il préférait de loin sa vie tranquille, à l’écart de tout. Dans son atelier, il renouait avec l’ambiance du foyer, lorsqu’enfant il jouait aux pieds de sa mère. On lui avait appris à rester calme, à cause de la radio, et surtout à ne pas déranger les voisins. La guerre avait poussé ses parents à la discrétion, jusqu’à les rendre invisibles.

Aussi, lorsqu’André Berthoud lui avait proposé de devenir son ouvrier, Michel n’avait pas hésité une seconde, sa réponse était une évidence. Il lui avait semblé s’installer dans un nid douillet, une sorte d’enveloppe protectrice, le ventre de sa mère.

Au fond de l’atelier, le compresseur se remit en marche. Michel n’entendit pas le montant de la valise RTL.

Sur le seuil de la cour, une jeune femme en jupe longue à fleurs et espadrilles aux pieds apparut. Elle rajusta l’anse de son sac, écrasa le mégot de sa cigarette avec le pied et consulta sa montre. Elle recula d’un pas pour vérifier le numéro affiché sur le mur, avant de s’avancer jusqu’à la boîte aux lettres.

Michel observait son manège depuis l’atelier. Il s’était habitué à voir défiler la vie du dehors entre les deux piliers blancs de cette entrée principale comme s’il regardait un écran de télévision… La fille finit par entrer dans l’enceinte du garage, l’œil sur tout, à la recherche de quelqu’un.

« Vous avez besoin de quelque chose ? demanda Simone depuis son perchoir.

− J’ai rendez-vous avec M. Pardin. Il habite ici, je crois ?

− Michel ? Ouais, vous le trouverez dans l’atelier, c’est tout droit. »

L’inconnue la remercia. À gauche, une pancarte affichait « Bureau », puis une autre « Atelier mécanique », en face, une cabine de peinture apparemment neuve, devant elle, l’atelier de carrosserie. L’installation lui sembla ancienne. La verrière longeant la cour était ternie par une poussière épaisse et grasse.

« Monsieur Pardin ? » lança-t-elle un peu fort depuis le seuil de l’atelier. Michel s’avança. « Bonjour, je m’appelle Pascale Angevin, je suis assistante sociale. »

Devant le silence de son interlocuteur, elle poursuivit : « Vous avez reçu le courrier de mon service, n’est-ce pas ? »

Michel réfléchit. Il avait bien vu une enveloppe de ce type, mais il l’avait déposée sur le secrétaire de Mathilde et l’avait oubliée. La paperasse, ce n’était pas son truc. « Cela ne vous dit rien, apparemment… Monsieur Pardin, ce courrier vous annonçait mon passage. Pourrions-nous nous asseoir un instant pour discuter ? » Il était d’accord, oui. Mais où ? La cale à poncer qu’il avait gardée dans la main l’encombrait. « Vous habitez ici ? Nous pourrions nous installer dans votre cuisine peut-être ? » proposa-t-elle.

En quittant l’atelier, Michel sentit dans son dos le regard interrogatif d’André et de Simone, à qui cette arrivée n’avait pas échappé.

Il ne fallut que quelques pas à Pascale Angevin et à Michel pour accéder à l’appartement. « Vous vivez sur votre lieu de travail, c’est bien pratique », observa-t-elle.

Michel acquiesça en écrasant son mégot, sortit la clé de son bleu pour ouvrir et faire entrer l’assistante sociale. Dans la cuisine, il tira une chaise et l’invita à s’asseoir. De son avant-bras, il poussa quelques affaires qui encombraient la table. Il la vit inspecter les lieux. Tout n’était pas à sa place, mais Michel s’efforçait de garder son logement propre. C’est son patron qui le lui mettait à disposition, moyennant une retenue sur salaire. La vaisselle séchait sur l’égouttoir et rien ne traînait sur la cuisinière.

« Monsieur Pardin, reprit-elle, ouvrant son dossier, vous êtes veuf depuis novembre 1975. Cela fait donc sept mois n’est-ce pas, et vous avez à charge votre fille, Valérie. Quel âge a-t-elle ?

− Sept ans.

− Je suppose qu’elle va à l’école. Elle est en CP ?

− Elle apprend à lire.

− D’accord… On apprend bien à lire au CP, monsieur Pardin. »

Michel ne comprenait pas bien pourquoi il se retrouvait chez lui, pendant ses heures de travail, à discuter avec une étrangère. Qu’est-ce que ça pouvait bien lui foutre, que Valérie soit en CP ?

« Puis-je jeter un œil sur votre livret de famille, s’il vous plaît ? » Il ne lui plaisait pas. Pourtant, Michel traîna les pieds jusque dans le séjour pour tirer du secrétaire le document demandé. « Votre fille n’est pas née ici, constata-t-elle. Clermont-Ferrand… Vous êtes venu habiter ici ensuite ?

− Non, nous vivions déjà là, mais ma femme a dû rester couchée durant sa grossesse. Elle est allée quelques mois chez sa mère, et la petite est née là-bas, trois semaines plus tôt que prévu.

− Quand vous ont-elles rejoint ?

− Je suis allé les chercher fin juillet, Valérie avait quelques jours. »

Pascale Angevin poursuivit ses questions, cochant des cases, tournant les pages de son dossier, feignant d’ignorer les états d’âme de son interlocuteur.

La toilette de Valérie était-elle faite quotidiennement ? Y avait-il un médecin de famille ? Combien de fois par semaine changeait-elle ses vêtements ? Quelle était la part du budget consacrée à l’alimentation ? M. Pardin fréquentait-il les cafés ? Achetait-il de l’alcool ? Valérie ferait-elle sa première communion ? Elle déversait son flot de questions comme on vide un seau.

Cela faisait bien longtemps que Valérie se lavait et s’habillait seule, quant aux repas, ils avaient appris à les préparer ensemble. La petite avait l’air de s’en accommoder.

Pascale Angevin grimaça. « Monsieur Pardin, votre fille est encore très jeune. Vous ne pouvez pas l’abandonner à elle-même. Un enfant a besoin d’une éducation et d’autorité… »

Michel se leva pour mieux respirer. Qu’aurait-il dû faire ? « Monsieur Pardin, dit-elle pour le rassurer, je viens simplement vérifier que tout se passe bien, vous savez. »

Elle écrivit ces précisions, cocha encore quelques cases.

« Que fait votre fille en dehors de l’école ? Où joue-t-elle ? Elle ne reste pas à vos côtés, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un environnement sain pour elle. Vous partez quelques jours cet été ? »

Valérie avait grandi dans l’atelier. Il n’y voyait pas de problème. « Sa mère était peintre. Elle s’est occupée de la petite ici. » Il se demandait pourquoi les lieux seraient devenus néfastes depuis que sa femme n’était plus là, mais n’osa pas faire part de sa remarque à Pascale Angevin. Il dit simplement : « De toute façon, qu’est-ce que ça peut bien vous faire ?

− Je ne fais que mon travail monsieur Pardin, rien de plus. Je dois remplir ce document. Pourriez-vous me montrer la chambre de votre fille et la salle de bains ? Ensuite, nous retournerons dans l’atelier pour compléter mon dossier. »

En ressortant avec Pascale Angevin de l’appartement, Michel regretta de l’avoir fait entrer, elle et sa foule de questions. Chez ses parents, jamais personne ne s’était autorisé à pénétrer sans qu’on l’y invite. Il essaya de deviner ce qu’ils auraient répondu à un visiteur venant fouiner à leur domicile.

« Tout de même, reprit-elle, préoccupée. Vous n’avez jamais eu envie d’habiter ailleurs ? De vous aérer ? D’avoir un petit jardin ? » Elle balaya du regard la cour et ses bâtiments avant de poursuivre : « Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est sordide ici, mais c’est quand même vraiment triste… Votre femme s’y sentait bien ? »

Comme Michel ne répondait rien, elle se tourna vers lui. « Je vous prie de m’excuser, j’aurais dû garder ces remarques pour moi. »

Après quelques secondes d’hésitation, Michel suivit Pascale Angevin, qui inspectait déjà l’intérieur de l’atelier. Rien ne semblait pouvoir assouvir sa curiosité.

« Que faites-vous ?

− Je note, précisa-t-elle. Je dois récolter des informations sur le cadre de vie de l’enfant. Dites-moi, un bâtiment ouvert à tous les vents comme celui-ci doit être difficile à chauffer ! »

Se tenant quelques mètres en retrait, le carrossier observa d’un œil neuf son environnement de travail.

Sur le côté gauche, un établi en bois massif était installé le long de la baie vitrée qui donnait sur la cour, un étau, un poste à souder, des outils en vrac, une casserole en aluminium sans manche contenant de l’essence, des chiffons… dans un coin, un tas de tôles, des morceaux de carcasses restés là… près des poubelles, un radiateur au gaz à la façade piquée par la rouille, sur une étagère, des pots de peinture empilés de guingois, un bidon de diluant jouxtant un bocal où trempait un pinceau, du papier à poncer, un balai et sa pelle suspendus à un clou.

Sur l’un des murs la mer… une immensité de bleus inondait cet espace. Sur la partie basse, les flots sombres chargés d’écume, au-dessus jusqu’au toit le ciel, un beau ciel d’été, clair, pur, presque transparent.

« C’est impressionnant ! s’exclama la visiteuse. C’est de vous, cette fresque ?

− Non, de ma femme.

− Vraiment ? Extraordinaire ! C’est comme si votre atelier était sur un bateau et que vous regardiez l’horizon, n’est-ce pas ?

− Oui, c’est l’effet que Mathilde a voulu créer.

− C’est troublant de réalisme, on s’y croirait ! »

Pascale Angevin semblait subjuguée. Ses yeux roulaient de haut en bas, de droite à gauche. Elle avança encore, pour l’observer de près.

Michel la laissa s’immerger. Chaque année, il rinçait la fresque au jet, histoire de lui rendre ses couleurs d’origine. C’est le seul côté de l’atelier qui bénéficiait d’un décapage régulier.

Cette pause inespérée lui permit de reprendre pied sur sa terre ferme à lui. C’était comme s’il avait jeté l’ancre définitivement au garage Berthoud. Il s’était juré que jamais plus il n’en bougerait, quitte à y rouiller jusqu’à la mort, comme le paquebot France au port du Havre depuis deux ans.

« Et ça ? questionna-t-elle enfin, en désignant la mezzanine.

− C’est l’atelier de ma femme.

− Je peux ? »

Oui, elle pouvait. Cette structure en bois apportait une pâle touche de couleur à l’atelier de carrosserie. Flanquée contre la façade peinte, la mezzanine faisait penser à la passerelle d’un navire.

Les marches grincèrent sous les pas de la visiteuse. Sur le plateau, elle examina attentivement quelques toiles posées sur leur chevalet.

« Elle ne peignait que la mer ? interrogea-t-elle soudain sans détourner les yeux du plus grand tableau.

− Oui, c’était sa spécialité », répondit Michel, resté en bas.

L’assistante sociale se pencha au-dessus de la balustrade. « Elle les vendait ?

− Oui, plusieurs ateliers lyonnais lui passaient commande. »

Elle observa encore quelques minutes plusieurs toiles alignées contre le mur avant de redescendre. « Elle avait du talent, votre femme ! »

Michel n’eut pas le temps de répondre. Devant lui, la porte de la R 16 s’ouvrit, laissant apparaître Valérie, son ours sous le bras. Pascale Angevin se figea au pied de l’escalier.

« Monsieur Pardin, votre fille était ici, pourquoi ne m’avez-vous rien dit ?

− Il est bientôt 18 heures, cela fait un moment qu’elle est rentrée de l’école.

− Mais je la pensais chez sa nourrice !

− Vous ne m’avez rien demandé. Valérie fait souvent un petit somme en arrivant.

− Dans une voiture ?

− À côté de son père, oui. »

La réponse lui était venue spontanément. Si la gosse n’avait plus de mère, au moins avait-elle encore un père.

Pascale Angevin ignora la précision, déjà à genoux devant l’enfant : « Bonjour, Valérie, je m’appelle Pascale. » Elle lui parla comme à une victime, faisant traîner ses fins de phrases. Valérie s’adossa à la voiture, serrant son ours contre sa poitrine.

L’assistante sociale demanda à s’entretenir en tête à tête avec Valérie. Après l’accord du père, elles s’installèrent dans l’appartement quelques minutes. Michel reprit son travail, l’esprit encombré par les questions qui continuaient à s’y entasser.

Une vingtaine de minutes plus tard, Pascale Angevin réapparut, comme la réplique d’une secousse. La verrière déforma sa silhouette. Michel s’immobilisa. Il savait ce qu’elle observerait encore : le goudron, les bâtiments gris, l’atelier mécanique… Elle trouverait une nouvelle fois que tout cela manque de couleurs et de végétation, et elle en conclurait que même le soleil ne parviendrait pas à égayer des lieux aussi sinistres.

Enfin, la visiteuse prit congé. André, à qui la présence de l’assistante sociale n’avait pas échappé, la rattrapa in extremis, juste avant qu’elle ne s’échappe de la cour :

« André Berthoud, directeur du garage.

− Pascale Angevin, assistante sociale. On m’a chargée de rencontrer M. Pardin.

− On ?

− Oui. Enfin, mes supérieures, si vous voulez.

− Il y a un souci ?

− J’étais venue pour le vérifier, j’ai une petite enquête à mener le concernant.

− Vous fixez un rendez-vous à mon employé en pleine journée. Voilà plus d’une heure que vous êtes ici.

− Je dépends d’un ministère, monsieur. J’ai des instructions.

− Et moi, je vous dis que vous êtes chez moi, et que vous empêchez mon personnel de travailler.

− Justement, j’en ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée. »

Son dossier sous le bras, elle se sauva.

Simone se tenait presque nue à sa fenêtre.

« Tu m’ignores, hein ? » lança-telle à Michel.

Il la vit se caresser le bras, puis glisser sa main dans la masse de ses cheveux. « Tu sais que je suis la patronne, quand même ? »

Michel leva les yeux au ciel.

« Ah, ben, voilà ! Je me demandais si tu te lavais bien les esgourdes… » Elle se déhancha et posa les mains sur sa poitrine. « Tu es encore beau gosse, hein… Bien des femmes feraient de toi leur quatreheures. Pourquoi tu ne sors pas un peu pour en reluquer une ? Ta môme serait plus heureuse avec une nouvelle mère. » Elle s’était penchée par la fenêtre. La dentelle de sa nuisette poussa vers sa gorge les renflements de ses seins.

Le marteau tomba des mains de Michel. « Ah, je savais bien que je pouvais te faire de l’effet ! »

Elle saisit le verre qu’elle avait posé près d’elle, un de ces gros verres apéritifs au fond épais. Elle but d’une traite un liquide sombre.

Il était 10 heures. Michel avait l’habitude de ces journées particulières où André disparaissait pour affaires. En l’absence de son mari, Simone dépassait toutes les limites : plus de fard encore, de cigarettes, d’alcool et d’obscénités. C’était carnaval au garage.