13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Legorreta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

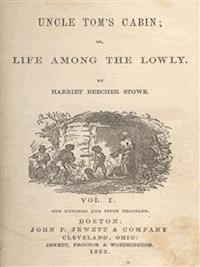

La cabaña del tío Tom es una novela que confronta uno de los episodios más dolorosos de la historia: la esclavitud en los Estados Unidos. A través de las vidas de distintos personajes —hombres, mujeres y familias que luchan por su libertad— la obra no se centra en el sufrimiento como espectáculo, sino en la capacidad humana para resistir, mantener la fe y preservar la dignidad incluso en los contextos más adversos. Tom no es solo un símbolo de opresión, sino de fortaleza interior y ética inquebrantable. Sus encuentros con quienes lo rodean revelan una sociedad marcada por decisiones morales: quienes oprimen, quienes miran en silencio y quienes se atreven a desafiar el sistema. Más que una denuncia, esta novela es un llamado a reconocer la humanidad compartida y a reflexionar sobre las estructuras que perpetúan la injusticia. Harriet Beecher Stowe construye un relato profundo, donde la libertad no se retrata como destino, sino como acto consciente de empatía y coraje. Hoy, La cabaña del tío Tom trasciende su tiempo y continúa interpelando a nuevas generaciones: ¿qué significa ser libre y qué estamos dispuestos a defender para lograrlo?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Harriet Beecher Stowe

La cabaña del tío Tom

Ilustraciones de George Cruikshank

Capítulo IEn el que se presenta al lector a un hombre humanitario

Ya avanzada la tarde de un helador día de febrero, dos caballeros se encontraban solos, con sendos vasos de vino, sentados en un salón muy amueblado, en la ciudad de P…, del Estado de Kentucky. No había ningún criado presente y los caballeros, con sus sillas muy cerca la una de la otra, parecían estar discutiendo de algún tema con gran seriedad.

Por razones de conveniencia hemos dicho que se trataba de dos caballeros. Uno de ellos, sin embargo, una vez examinado detenidamente, no parecía satisfacer las condiciones necesarias, hablando en términos estrictos. Era bajo, de complexión gruesa, de rasgos groseros y vulgares, y tenía ese aire pomposo con pretensiones que señala al nombre de baja estofa que intenta mejorar su situación abriéndose paso a codazos. Estaba vestido con un exceso de prendas y llevaba un chillón chaleco multicolor, un pañuelo azul al cuello, alegremente estampado con lunares amarillos y anudado con un lazo de corbata ostentoso, en consonancia con su aspecto. Sus manos, anchas y bastas, estaban completamente cubiertas de sortijas y llevaba una pesada cadena de oro para el reloj, con un manojo de dijes de tamaño portentoso y gran variedad de colores colgando de ella, la cual, en el ardor de la conversación, tenía por costumbre agitar y hacer tintinear con evidente satisfacción. Su conversación desafiaba con toda libertad a la Gramática de Murray[1] y estaba puntuada por expresiones profanas variadas, las cuales no transcribiremos, ni siquiera inducidos por el deseo de ser gráficos en nuestro relato.

Su compañero, el señor Shelby, tenía el aspecto de un perfecto caballero, y el acomodamiento de la casa y el aspecto general de la vida doméstica indicaban una situación holgada e incluso opulenta.

Como hemos dicho antes, ambos se encontraban enfrascados en una seria conversación.

—Así es como yo resolvería este asunto —dijo el señor Shelby.

—Yo no puedo hacer negocios de esta manera, de verdad, no puedo, señor Shelby —dijo el otro, poniendo su vaso de vino al trasluz.

—Mire, Haley; el hecho es que Tom es un tipo fuera de lo común, de seguro que vale esa suma en cualquier parte: trabajador, honrado, competente, dirige por entero mi granja como un reloj.

—Quiere decir honrado, en cuanto a negros se refiere —dijo Haley, sirviéndose un vaso de brandy.

—No, quiero decir completamente honrado; Tom es un hombre bueno, trabajador, sensato y piadoso. Se inició en la religión en un encuentro con unos predicadores durante una campaña hace cuatro años, y creo que de verdad se convirtió. Siempre he confiado en él desde entonces, le he encomendado todo: el dinero, la casa, los caballos, le he dejado ir y venir por todo el país y siempre le he encontrado sincero y recto en todo lo que hacía[2].

—Bastantes personas no se creen eso de que haya negros piadosos, Shelby —dijo Haley con un cándido gesto de su mano—, pero yo sí que lo creo. Tuve un tipo, precisamente, en el último lote que llevé a Nueva Orleans; realmente, oírle rezar valía tanto como ir a una celebración, y era muy amable y muy tranquilo. Me hizo ganar una buena suma de dinero también, ya que lo compré barato a un hombre que se veía obligado a venderlo, así que conseguí seiscientos dólares con él. Sí, yo encuentro que la religión es algo muy valioso en un negro, siempre que sea un artículo genuino y no una engañifa.

—Bueno, Tom es el artículo más genuino, si alguno jamás lo ha sido —repuso el otro—. Como que el otoño pasado le dejé ir solo a Cincinnati[3] para resolverme unos negocios y para traer a casa quinientos dólares. «Tom —le dije—, confío en ti porque pienso que eres un buen cristiano, sé que no me engañarás». Tom volvió, por supuesto, yo sabía que lo haría. Algunos pobres tipos, dicen, le preguntaban: «Tom, ¿por qué no te marchas a Canadá?»[4]. «¡Ah, porque el amo ha confiado en mí y no puedo!» —me dijeron que respondió—. Siento mucho separarme de Tom, tengo que decirlo. Debería consentir usted que él cubriera el saldo completo de la deuda, y usted lo haría, Haley, si tuviera alguna conciencia.

—Mire, tengo tanta conciencia como pueda permitírsela cualquier hombre que se meta en negocios, justo un poco, ya sabe, para jurar por ella, como si existiera —dijo el traficante, jocosamente—; y por ello, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para complacer a los amigos, pero este año, lo que me pide es un poco excesivo para mí, un poquito excesivo.

El traficante se quedó mirando en actitud contemplativa y se sirvió más brandy.

—Bien, Haley, ¿cómo cerraremos el trato? —dijo el señor Shelby, después de un incómodo momento de silencio.

—Bueno, ¿no tendrá usted un chico o una chica que pueda poner con Tom?

—¡Hum, ninguno del que pueda prescindir! Para decirle la verdad, solo la necesidad me empuja a vender. En realidad, no me gusta desprenderme de ninguno de los de casa.

En aquel momento se abrió la puerta y un pequeño cuarterón[5], de unos cinco años de edad, entró en la sala. En su aspecto había una belleza y un atractivo muy notables. Su cabello negro, hermoso como la seda, rodeaba con espesos rizos su rostro redondo y con hoyuelos, mientras sus ojos oscuros, llenos de fuego y de dulzura, escudriñaban con curiosidad la habitación tras sus largas y espesas pestañas. Un alegre vestido a cuadros de color escarlata y amarillo, bien hecho y muy limpio, ponía de relieve su belleza oscura, y cierto aire cómico de seguridad en sí mismo, mezclado con algo de timidez, mostraba que estaba acostumbrado a ser visto y mimado por su amo.

—¡Hola, Jim Crow[6]! —dijo el señor Shelby, silbando, y lanzándole un racimo de uvas—. ¡Anda, atrápalo!

El niño saltó, con todas sus fuerzas, hacia su presa, mientras su amo se reía.

—Ven aquí, Jim Crow —le dijo.

El niño se acercó y el amo le acarició la cabeza rizada y le pellizcó bajo la barbilla.

—Ahora, Jim, muéstrale a este señor lo bien que sabes cantar y bailar.

El niño comenzó una de esas canciones salvajes y grotescas comunes entre los negros, con una voz clara y rica en matices, acompañando su canto con muchas evoluciones cómicas de manos, pies y cuerpo entero, llevando perfectamente el compás[7].

—¡Bravo! —dijo Haley, lanzándole un gajo de naranja.

—Ahora, Jim, anda como el viejo Tío Cudjoe, cuando tiene reúma —le dijo su amo.

Instantáneamente, los flexibles miembros del niño imitaron la deformidad y la distorsión, mientras renqueaba por toda la habitación con su espalda encorvada y el bastón de su amo en la mano, con su infantil rostro sumido en una horrible mueca, escupiendo a derecha e izquierda, imitando a un viejo.

Los dos caballeros rieron de buena gana.

—Ahora, Jim —le dijo su amo—, muéstranos cómo dirige los salmos el viejo Elder Robbins.

El niño estiró de modo considerable su rostro y empezó a entonar con la nariz la música de un salmo, con una gravedad imperturbable.

—¡Hurra! ¡Bravo! ¡Qué chico! —dijo Haley—. Este niño es un caso único, se lo aseguro. Le voy a decir algo —dijo de repente, dándole una palmada en la espalda al señor Shelby—: me cede usted al chiquillo y zanjamos así el negocio. ¡Ya está! ¡Vamos, si estoy poniéndole bien las cosas!

En aquel momento, la puerta se abrió con delicadeza y una joven cuarterona que aparentaba unos veinticinco años entró en la habitación.

Con dar un simple vistazo al niño y a ella, se podía saber que se trataba de su madre. Tenía los mismos ojos oscuros, de mirada llena y rica en expresión, con las largas pestañas y los mismos rizos de sedoso cabello negro cayendo en cascada. Su tez morena dio paso al rubor en sus mejillas y su sonrojo se acrecentó a medida que notaba cómo la miraba el forastero, que clavaba en ella su mirada con admiración no disimulada y grosera. Su vestido tenía un corte exquisito y hacía resaltar sus armoniosas formas, unas manos muy delicadas y unos pies menudos con los tobillos finos al ojo apresurado del traficante, muy acostumbrado a calcular de un vistazo los puntos fuertes de un excelente artículo femenino.

—¿Qué hay, Eliza? —dijo el amo, cuando ella se detuvo y le miró con expresión de duda.

—Estaba buscando a Harry; dispénseme, señor —y el niño saltó hacia ella, mostrándole sus regalos, que había depositado en los faldones de su vestido.

—Bien, llévatelo entonces —le repuso el señor Shelby, y ella salió de allí lo más deprisa posible, llevándose al niño de la mano.

—¡Por Júpiter! —dijo el traficante, volviendo en sí de su estado admirativo—. ¡Eso sí que es un buen artículo! Usted podría ganar una fortuna con esa chica en Orleans[8], en cuanto quiera. He visto pagar más de mil dólares, se lo aseguro, por chicas que no eran tan guapas.

—Pero yo no quiero ganar ninguna fortuna con ella —dijo el señor Shelby con sequedad, y, tratando de cambiar de conversación, descorchó una botella de vino y le preguntó a su compañero cuál era su opinión al respecto.

—Excelente, señor, realmente de primera categoría —le contestó el traficante, y dándole una palmada en la espalda con familiaridad, añadió—: Vamos, ¿cómo podemos negociar con la chica? ¿Cuánto le puedo ofrecer y qué es lo que usted me va a pedir?

—Señor Haley, la chica no está en venta —dijo Shelby—. Mi mujer no se querría separar de ella ni por su peso en oro.

—¡Bueno, bueno! Las mujeres siempre dicen esas cosas porque no son capaces de calcular. Con que se les muestre cuántos relojes, plumas y chucherías se podrían comprar con el peso en oro de alguien, cambian de opinión, me parece.

—Se lo digo, Haley, no vuelva a tocar el tema: le he dicho que no y no tengo intención de seguir hablando de ello —dijo Shelby con decisión.

—Bueno, entonces dejará que me lleve al niño —dijo el traficante—. Usted ha debido notar lo mucho que me ha gustado.

—¿Pero para qué puede querer usted al niño? —dijo Shelby.

—Mire, tengo un amigo que se está encargando de este ramo en los negocios, quiere comprar chicos guapos para venderlos algo mayores. Como artículos de fantasía, para ser camareros o ayudas de cámara, y esas cosas. Los ricos pagan bien por los más guapos. Causa buena impresión que en las casas elegantes salga a abrir la puerta un criado verdaderamente guapo y que sirva y atienda a los invitados. Sueltan una buena suma de dinero por ellos, y este diablillo, que es tan gracioso y está tan bien dotado para la música, es justo lo que le conviene.

—Lo que pasa es que preferiría no venderlo —dijo el señor Shelby, pensativo—. Mire usted, yo tengo sentimientos humanos y aborrezco tener que separarlo de su madre.

—¿Oh sí, de verdad? ¡Ah, ya, esas cosas! Yo le comprendo muy bien. De verdad que es desagradable tener que arreglarse uno con las mujeres, en ciertas ocasiones, y siempre he aborrecido cuando se ponen a gritar y a gemir. A veces llegan a ponerse de verdad desagradables, pero como yo sé llevar los negocios, en general consigo evitarlo. Mire, ¿qué le parece si se lleva a la chica fuera un día o incluso una semana? Mientras, la cosa se hace con toda tranquilidad, y todo se arregla antes de que vuelva a casa. A su mujer le regala unos buenos pendientes o un vestido nuevo, o algo así, y con eso la tiene contenta.

—Me temo que no puede ser.

—¡Que Dios le bendiga, hombre! Esas criaturas no son como los blancos, sabe usted, se les olvidan las cosas con solo darse un poco de maña. Ahora bien, se dice por ahí —dijo Haley, poniendo cara de ingenuidad y de confidencia— que este tipo de comercio endurece los sentimientos, pero a mí nunca me ha parecido cierto. El hecho es que yo no puedo hacer las cosas con los malos modos que tienen algunos tipos para los negocios. Los he visto arrancando de los brazos de una mujer a su hijo y poniéndolo a la venta mientras ella gritaba sin parar, como si estuviera enloquecida; ese es un método muy malo, echa a perder el artículo y lo deja algunas veces inútil para el uso. Recuerdo a una chica muy guapa que en cierta ocasión, en Orleans, se echó a perder por completo por ese tipo de trato. El hombre que la estaba comprando no la quería con su hijito, y ella era una mujer a la que se le calentaba la sangre con facilidad, de una clase especialmente altanera. Y, se lo digo, estrechaba al niño entre sus brazos y hablaba y se puso verdaderamente horrible. Casi se me hiela la sangre en las venas cuando lo pienso. Y, cuando se llevaron al niño y la encerraron a ella, le entró una locura terrible y murió una semana después. Un despilfarro, señor mío, de por lo menos mil dólares, y todo por no saber hacer las cosas como es debido, eso es lo que pasó. Siempre es mejor tener un poco más de humanidad, hombre, esa es la experiencia que yo tengo —y el traficante se inclinó hacia atrás en su silla y cruzó los brazos con un aire de virtuosa decisión, considerándose a sí mismo como a un segundo Wilberforce[9].

El tema pareció interesar profundamente al caballero, pues mientras el señor Shelby, pensativo, pelaba una naranja, Haley le confió con gran secreto, pero como si fuera alguien a quien la fuerza de la verdad le empujara a decir unas cuantas palabras más:

—Ya sé que no está bien visto que uno mismo se alabe, pero se lo digo porque es la verdad. Tengo la reputación de llevar siempre los mejores esclavos negros al mercado, al menos eso es lo que me han dicho. Y no una vez, habrá sido un centenar, siempre en su juicio, gordos y con buen aspecto, y pierdo menos esclavos que cualquier otro que esté en los negocios del tráfico como yo. Y eso gracias a mi manera de tratarlos, señor mío, gracias a mi humanidad, que he de decir que es el pilar sobre el que reposa mi trato.

El señor Shelby no sabía qué decir y por eso soltó:

—¡En efecto!

—Mire, se han reído de mí por mis ideas, y he dado mucho de que hablar. Porque no son populares y no son corrientes, pero yo estoy apegado a ellas, de verdad que lo estoy, y me han sido de gran utilidad, sí señor, de verdad que se han pagado el viaje, si se puede decir —y el tratante se rio de su propio chiste.

Había algo tan gracioso y original en estas explicaciones sobre su sensibilidad, que el señor Shelby no pudo evitar acompañarle en su risa. A lo mejor tú también te ríes, querido lector, pero tienes que saber que los valores humanos se presentan en nuestros días con gran variedad de formas entre las personas llamadas humanitarias.

La risa del señor Shelby animó al traficante a continuar:

—Le parecerá extraño, mire, pero no consigo meterles esto en la cabeza a otras personas. Por ejemplo, ahí está Tom Loker, mi antiguo socio, de Natchez[10]; Tom era un chico listo, solo que era un auténtico demonio con los esclavos negros; su principio era que no se podía ganar su pan si tenía mejor corazón, que eso era su sistema, señor. Yo le solía decir: «Mira Tom —le decía yo—, cuando tus chicas se ponen malas o lloran, ¿de qué te sirve pegarles en la cabeza y darles una paliza? Eso es ridículo —le decía yo— y no sirve para nada. Mira, no tiene nada de malo que lloren, digo yo, eso es natural, y si la naturaleza no puede salir y desbordarse por alguna parte, pues saldrá por otra. Además, Tom —le digo—, eso echa a perder a tus chicas, se vuelven enfermizas y están decaídas, y a veces se ponen realmente feas, en particular las chicas de piel amarillenta, y para colocarlas se nos pone la cosa endemoniadamente difícil. Mira —le digo—, ¿qué te cuesta ser más amable con ellas y hablarles mejor? Eso depende de ti, Tom, un poco de trato algo más humano a la larga lleva mucho más lejos que tus gritos y golpes y da mejores resultados, te lo digo, y eso depende de ti». Pero Tom no consigue convencerse de esto y ya me ha fastidiado tantos asuntos, que he tenido que romper con él, aunque era un compañero muy afable y tan honrado en los negocios como pueda serlo cualquiera en nuestros tiempos.

—¿Y usted encuentra que su modo de llevar los negocios da mejores resultados que el de Tom? —preguntó el señor Shelby.

—¿Cómo? ¡Claro que sí, señor, se lo aseguro! Mire usted, cuando de alguna manera yo puedo hacerlo, tomo medidas para evitar los tragos desagradables, como es la venta de los críos y todo eso, y quito a las mujeres de en medio, ya sabe: «ojos que no ven, corazón que no siente»; y cuando ya está hecho con toda limpieza y como ya no tiene solución, en general se acaban acostumbrando. Ya sabe, no es como si se tratara de los blancos, que han sido educados para que se respete el que se queden con sus mujeres e hijos y demás familia. Los esclavos negros, ya se sabe, cuando se les ha criado como es debido, no tienen ninguna clase de expectativa de este tipo, y así se nos facilitan las cosas.

—Pues mucho me temo que mi chica no haya sido educada como es debido —dijo el señor Shelby.

—Ya me imagino que no. Ustedes los de Kentucky miman mucho a sus esclavos. Lo hacen ustedes con buena intención, pero no les ayudan para nada, al fin y al cabo. Mire, un negro, ya lo ve, está destinado a ser vendido y a rodar por el mundo de mano en mano: ahora se lo vendo a Fulanito y mañana a Menganito y a Dios sabe quién, por eso no es ningún favor tratarles demasiado bien, porque la vida dura y áspera se les hace después más difícil de soportar. Por ejemplo, me atrevería a decirle que los negros de su casa notarían un cambio tremendo en el mismo lugar donde los esclavos de plantación cantarían y darían gritos de alegría como posesos. Cada ser humano, ya se sabe, señor Shelby, piensa de modo natural que lo que uno hace está bien hecho, y yo pienso que trato a los negros tan bien como ellos merecen que se les trate.

—Es algo muy bueno eso de sentirse satisfecho de uno mismo —dijo el señor Shelby con un ligero encogimiento de hombros y algunos perceptibles gestos de desagrado.

—Bueno —dijo Haley después de un rato en el que habían estado comiendo nueces en silencio—. ¿Qué me dice usted?

—Voy a pensar mejor este asunto y voy a hablar con mi mujer —repuso el señor Shelby—. Entre tanto, Haley, si usted quiere que la cosa se haga de una manera tan apacible como cuenta, lo mejor será que no haga correr la voz por el vecindario. Se enterarían pronto mis esclavos, y no sería particularmente fácil separarme de ninguno de los que tengo, se lo puedo asegurar.

—¡Oh, desde luego! ¡Eso se da por sobrentendido, claro está! Pero es que tengo una prisa endiablada, y debería saber cuanto antes a qué atenerme —respondió Haley, poniéndose el abrigo.

—Bien, pase esta tarde entre las seis y las siete y le daré mi respuesta —le dijo el señor Shelby, y el traficante se dirigió hacia la puerta de salida de la estancia.

«Me habría gustado poder echar a este tipejo escaleras abajo —se dijo cuando vio que la puerta estaba bien cerrada—, con su descarada seguridad en sí mismo, pero ya sabe él la ventaja que me saca en este negocio. Si alguien me hubiera dicho alguna vez que me vería obligado a vender a Tom para los mercados del Sur a uno de estos condenados traficantes, le hubiera dicho: “¿Acaso tu criado es un perro, para que se pueda hacer tal cosa?”. Y ahora el momento ha llegado, por lo que veo. ¡Y también el hijo de Eliza! Bien sé yo que voy a tener un buen lío con mi mujer por este asunto y, por lo mismo, también por lo de Tom. ¡Y todo esto por estar endeudado, maldita sea! El tipo ve bien que todo está a su favor y se aprovechará».

Quizá la esclavitud tenga en el Estado de Kentucky una de sus formas más suaves. El predominio de las labores agrícolas con una naturaleza gradual, que no requiere las temporadas de cosecha intensiva y apresurada necesarias para los negocios en las tierras sureñas, hace que el trabajo de los negros sea más equilibrado y saludable, además de que el amo se satisface con un estilo de adquisición más progresivo que no le empuja al endurecimiento de corazón ni a las tentaciones en las que suele caer la frágil naturaleza humana cuando la perspectiva de una ganancia rápida y repentina se encuentra en un platillo de la balanza, sin otro contrapeso que el interés de los desvalidos e indefensos[11].

Cualquiera que visite alguna de estas haciendas y observe la afable indulgencia de algunos amos y amas, así como la afectuosa lealtad de algunos esclavos, puede sentirse tentado de soñar en la legendaria y poética leyenda de una institución patriarcal y todo lo demás, pero por encima y más allá de este cuadro, se ciernen unas sombras portentosas: las de la ley. En tanto que la ley considere a todos aquellos seres humanos, con sus corazones palpitantes y sus vivos afectos, como si solo fueran cosas que le pertenecen al amo; en tanto que la quiebra, la desventura, la imprudencia o la muerte del mejor de los amos pueda conducirles a un cambio que les haga dejar una vida de amable protección e indulgencia para llevar una existencia miserable de trabajo penoso y sin esperanzas; en tanto perdure esta situación, es imposible hacer nada hermoso o deseable en la esclavitud mejor administrada.

El señor Shelby era una persona normal, amable y bondadosa, de buen carácter, dispuesto a una gran indulgencia con los que le rodeaban, y nunca dejó pasar la mínima ocasión para mejorar las condiciones materiales de los negros en su hacienda. Sin embargo, había especulado mucho y de modo muy descuidado, se había endeudado en gran medida y sus letras y pagarés habían llegado a manos de Haley, de modo que esta pequeña información encierra la clave de la conversación precedente.

Pero las cosas ocurrieron de tal modo que Eliza, al acercarse a la puerta, había captado lo bastante de la conversación como para comprender que el traficante estaba proponiendo comprarle algún esclavo a su amo.

De buena gana se habría quedado a escuchar junto a la puerta, una vez que estuvo fuera, pero su ama la llamó en aquel preciso momento y tuvo que marcharse de allí.

Entonces pensó que había oído que el traficante había hecho una oferta para comprar a su hijo. ¿Podría estar equivocada? Su corazón se encogió y toda ella tembló, y abrazó tan fuerte a su niño sin darse cuenta, que este la miró con gran sorpresa.

—Eliza, mujer, ¿qué es lo que te pasa hoy? —le dijo su ama.

Cuando Eliza derramó la jofaina con agua para lavarse, se dio un golpe contra el mueble de las labores y tendía distraída un camisón largo a su señora, en lugar del vestido de seda que ella le había pedido que le sacara del vestidor, empezó a decir: «¡Oh, señora!», y, levantando entonces los ojos, que tenía rebosantes de lágrimas, se sentó en una silla y empezó a sollozar.

—Pero, Eliza, hija mía, ¿qué es lo que te pasa? —inquirió su ama.

—¡Oh, señora, señora! —dijo Eliza—. ¡Ha venido un traficante para hablar con el señor en el salón! ¡Le he oído!

—Bueno, boba, supongamos que ha sido así.

—¡Oh, señora! ¿Puede usted suponer que el amo quiere vender a mi Harry? —y la pobre criatura se tiró en una silla y se puso a llorar convulsivamente.

—¡Venderlo! ¡No, nunca, estás loca, chica! Ya sabes que el señor no hace nunca negocios con los traficantes del Sur y que no tiene ninguna intención de vender a ninguno de sus criados, mientras estos se porten como es debido[12]. Pero bueno, tontita, ¿quién crees tú que querría comprar a Harry? ¿Te crees que todos están tan enloquecidos por él como tú, presumida? Vamos, anímate y tráeme mi traje. Y ahora colócame el pelo por detrás con esa trenza tan bonita que aprendiste a hacer el otro día, y no escuches más detrás de las puertas.

—Bueno, señora, usted no daría nunca su consentimiento para… para…

—¡Qué tontería, hija! Desde luego que no lo daría. ¿Por qué me lo preguntas? Para mí sería lo mismo que vender a uno de mis hijos. Pero lo que es verdad, al fin y al cabo, es que te estás poniendo demasiado engreída con tu niñito. No puede meter un hombre sus narices en la casa sin que pienses que quiere comprarlo.

Tranquilizada por el tono confiado de su señora. Eliza procedió a arreglarla con habilidad y destreza, riéndose de sus propios miedos mientras lo hacía.

La señora Shelby era una mujer de elevada clase, tanto intelectual como moralmente. A la natural magnanimidad y generosidad de espíritu que constituyen a menudo las señaladas características de las mujeres de Kentucky, había añadido ella una altura moral y de principios y una sensibilidad religiosa que se veían acompañadas por una gran energía y una pronunciada habilidad para conseguir resultados prácticos. Su marido, que no mostraba tener un carácter particularmente religioso, respetaba y reverenciaba sin embargo la solidez de los principios de su esposa e incluso sentía cierto sagrado temor a sus juicios. Lo cierto era que le había dado poderes ilimitados para que aplicara toda su benevolencia en pro de la comodidad, la instrucción y el progreso de todos sus criados, sin que él interviniera directamente en ello. De hecho, si no era exactamente un creyente en la doctrina de la validez de las buenas obras de los santos, sí que parecía que creyera que de uno u otro modo su mujer tenía bondad y piedad suficiente para ambos, y se permitía esperanzas encubiertas de ganarse el cielo a través de la abundancia extraordinaria de las cualidades de su esposa, que quedaban, por su parte, fuera de sus aspiraciones personales[13].

La mayor pesadumbre que sentía, después de su conversación con el traficante, consistía en tener que informar del acuerdo previsto a su mujer y encontrarse con las molestias y oposición previsibles, pues él sabía que había buenos motivos para ello.

La señora Shelby, ignorando por completo la inquietud que sufría su marido y conociendo solo la amabilidad acostumbrada de su carácter, había respondido a las sospechas de Eliza. De hecho, el asunto se le fue de la cabeza, sin más reflexiones al respecto, y al ocuparse de los preparativos para asistir a una velada aquella noche, salió por completo de su pensamiento[14].

Capítulo IILa madre

Desde su infancia, Eliza había sido educada por su ama como una favorita mimada y consentida.

Los que hayan visitado el Sur habrán notado a menudo el aire refinado y la suavidad de la voz y los modales que parecen ser un don de las muchachas mulatas y cuarteronas. Esta gracia natural va unida casi siempre a una belleza deslumbrante y, en la mayoría de los casos, está acompañada de una apariencia agradable y atractiva. Eliza, como la hemos descrito, no es una fantasía inventada, sino un retrato tomado del recuerdo, tal y como la vimos, hace años, en Kentucky. A salvo bajo la protección y cuidados de su ama, Eliza alcanzó la edad adulta sin las tentaciones que hacen de la belleza la fatalidad hereditaria para las esclavas. Se casó con un joven mulato, brillante y con talento, que era esclavo en la propiedad vecina, y que llevaba el nombre de George Harris.

Este joven había sido cedido por su amo para trabajar fuera de su propiedad en una fábrica de sacos, donde su destreza y habilidad le habían granjeado el ser considerado como el mejor trabajador del lugar. Inventó una máquina para blanquear el cáñamo, lo cual, teniendo en cuenta la educación y circunstancias del inventor, necesitaba tanto ingenio mecánico como el invento de Whitney para desmotar el algodón[1].

Tenía una personalidad atractiva y modales agradables, y era en realidad el favorito de la fábrica. A pesar de ello, para la ley, este joven no era un hombre sino un objeto; todas esas cualidades de orden superior se encontraban sujetas al control de un vulgar amo con ideas estrechas y carácter tiránico. Este mismo caballero, al enterarse de la invención de George, se fue a la fábrica para ver lo que hacía su tan inteligente propiedad. Fue recibido con gran entusiasmo por el industrial que le había contratado, quien felicitó al caballero por tener un esclavo tan valioso.

Visitó toda la fábrica, contemplando la maquinaria guiado por George, quien, muy emocionado, hablaba con elocuencia, se mantenía muy erguido y parecía tan hermoso y señorial que su amo empezó a sentirse a disgusto con la consciencia de su inferioridad. ¿Qué tenía que ver su esclavo con la marcha general del país, inventando máquinas y llevando la cabeza bien alta entre caballeros? Rápidamente puso fin a la situación. Lo sacó de la fábrica y lo puso a cavar y a destripar terrones «para que se le bajaran los humos». A continuación, el industrial y los demás trabajadores de la fábrica se sorprendieron cuando el amo exigió el salario de George, manifestando su intención de llevárselo de vuelta a su casa.

—Pero, señor Harris, ¿no es esta una decisión demasiado repentina? —insistía el industrial.

—¿Qué pasa? El hombre es mío, ¿no?

—Estaríamos dispuestos a aumentarle su tasa de compensación, señor.

—De ninguna manera. No necesito alquilar a ninguno de mis hombres si no quiero.

—Pero señor, parece especialmente apto para este trabajo.

—Me atrevería a decir que es muy posible; nunca era apto para lo que yo le mandaba hacer, palabra.

—Pero fíjese en que ha inventado una máquina —intervino otro de los trabajadores, con bastante mala fortuna.

—¡Oh, sí! Una máquina para ahorrarse trabajo, ¿no es eso? Eso es lo que ha inventado, por supuesto. Deje usted a un negro a su aire un momento. Son todos ellos máquinas de ahorrarse trabajo, todos y cada uno de ellos. Lo que les gusta es hacer trampas.

George permaneció impasible, como de piedra, al oír pronunciar el dictado de su destino por un poder al que sabía que no podía resistirse. Cruzó los brazos, apretó los labios, pero un volcán de sentimientos amargos ardía en su pecho y mandaba coladas de fuego por sus venas. Se aceleró su respiración y sus grandes ojos brillaron como carbones encendidos; podía haber estallado en una peligrosa explosión, de no ser porque el industrial le tocara amablemente el brazo y le dijera en un susurro:

—Acéptalo, George; vete con él por ahora; ya intentaremos ayudarte.

El tirano observó el cuchicheo y supuso su contenido, aunque no pudo oír lo que se dijo, y en su interior se afianzó la determinación de mantener el poder que tenía sobre su víctima.

Llevó a George a su casa y le dedicó a los oficios más penosos de la granja. Había conseguido reprimir todas las palabras irrespetuosas, pero la mirada airada y el ceño fruncido formaban parte de un lenguaje natural que no podía evitarse, signos indudables de que el hombre no puede convertirse en un objeto.

Fue durante el feliz período de su empleo en la fábrica cuando George había conocido a Eliza y se había casado con ella. Durante este período —en el que el patrón de la fábrica le otorgaba su confianza y sus favores—, tenía total libertad de movimientos para ir y venir a su antojo. El matrimonio había sido aprobado y bendecido por la señora Shelby, quien, sintiendo cierta complacencia femenina, propia de las casamenteras, se encontraba muy satisfecha con esta unión de su favorita con uno de su clase que parecía convenirle perfectamente en todo; así que se casaron en el gran salón de su ama, y la señora Shelby adornó los hermosos cabellos de la novia con flores de azahar y le puso el velo, que difícilmente podría haberse posado sobre una cabeza más hermosa, y no faltaron los guantes blancos, ni la tarta nupcial, ni el vino, lo que hizo que los invitados alabaran la belleza de la novia y el cariño y la generosidad de su ama[2].

Durante uno o dos años, Eliza vio a su marido frecuentemente, y nada turbó su felicidad, a no ser la pérdida de dos de sus hijos, a los que estaba unida por un cariño muy vivo, y por los que sufrió un duelo tan intenso que su ama tuvo que amonestarla, con preocupación maternal, intentando dirigir sus sentimientos apasionados con los lazos de la razón y la religión.

Después del nacimiento del pequeño Harry, sin embargo, se había tranquilizado y equilibrado poco a poco, y las llagas abiertas cicatrizaron y los nervios excitados se apaciguaron con la llegada de esa vida, que parecía ser muy sonora y saludable, de modo que Eliza era una mujer feliz por aquel tiempo en el que su marido era arrebatado a su amable patrón para terminar bajo el férreo poder de su legítimo propietario.

El industrial, cumpliendo su palabra, visitó al señor Harris una o dos semanas después de que este se llevara a George, cuando, como esperaba, su enfado se hubiese pasado, e intentó por todos los medios posibles que le devolviera a su antiguo empleo.

—No se moleste más —dijo el amo obstinadamente—, sé cómo ocuparme de mis asuntos, señor.

—Yo no pretendo interferir en nada, señor. Lo único que pienso es que usted debe considerar esto por su interés, cediéndome a su hombre en las condiciones que le propongo.

—No, si yo entiendo lo que pasa muy bien. Le vi a usted cuchicheando y haciendo guiños el día que me lo llevé de la fábrica, pero no crea que podrá engañarme con sus buenas palabras. Este es un país libre, sí señor, y ese hombre es mío, y hago lo que me da la gana con él. ¡Y ya está!

De esta manera se desvanecieron las últimas esperanzas de George; frente a él no había más que una vida de trabajo arduo y de desazones, que se le haría todavía más insoportable con cada una de las rebuscadas vejaciones e indignidades que puede concebir la ingeniosidad de una mente tiránica.

Un legislador muy humanitario dijo en cierta ocasión: «El peor trato que puede dársele a un hombre es ahorcarle». No; ¡hay otro trato que resulta aún peor[3]!

Capítulo IIIMarido y padre

La señora Shelby había salido de visita y Eliza permaneció de pie en la galería, mirando muy abatida cómo se alejaba el coche, cuando una mano se posó sobre su hombro. Se volvió y una radiante sonrisa iluminó sus hermosos ojos.

—George, ¿eres tú? ¡Qué susto me has dado! No sabes la alegría que me da verte. El ama ha salido a pasar la tarde. Puedes venir a mi cuartito y tendremos todo el tiempo para nosotros solos.

Diciendo esto, le llevó a su pequeña y limpia habitación que daba sobre la galería, donde ella solía sentarse para coser, lo bastante cerca de su señora como para atender a posibles llamadas.

—¡Qué contenta estoy! ¿Por qué no sonríes? Mira a Harry, ¡qué deprisa crece!

El niño miraba tímidamente a su padre, con los rizos que le caían delante de los ojos, y se quedaba pegado a las faldas de su madre.

—Qué precioso es, ¿verdad? —dijo Eliza, levantándole los rizos y besándole.

—¡Ojalá no hubiera nacido nunca! —dijo George con amargura—. ¡Y ojalá no hubiera nacido tampoco yo!

Sorprendida y asustada, Eliza se sentó, apoyó la cabeza en el hombro de su marido y se echó a llorar.

—Es horrible para mí hacerte sufrir con estas cosas, pobrecita —dijo con ternura—, es demasiado horrible. ¡Cómo me gustaría que no me hubieras conocido nunca, podrías haber sido feliz!

—¡George! ¡George! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué ha sucedido, o qué va a suceder, tan espantoso? Hemos sido muy felices, estoy segura, hasta hace muy poco tiempo.

—Tienes razón, mi vida —dijo George.

Entonces, poniendo al niño en sus rodillas, contempló fijamente sus bellísimos ojos oscuros y le acarició los cabellos con la mano.

—Es igual que tú, Eliza; y tú eres la mujer más guapa que jamás haya visto, y la mejor que nunca haya deseado conocer, pero… ¡Ay! Me gustaría no haberte conocido nunca y que tú no me hubieras conocido tampoco.

—Pero, George, ¿cómo puedes decir eso?

—Sí, Eliza, todo son miserias, miserias, miserias…; mi vida es tan amarga como la de un vil gusano, se me está escapando la verdadera vida. Soy un pobre y miserable pozo de desdichas y temo arrastrarte a ti también. ¿Para qué sirve que hagamos algo, que intentemos saber algo, que intentemos ser algo? ¿Para qué sirve la vida? ¡Me gustaría estar muerto!

—¡No, mira bien lo que dices, George! Es realmente muy malo… Ya sé cómo te dolió tener que dejar la fábrica y que tienes un amo muy duro, pero reza y ten paciencia y a lo mejor ocurre algo…

—¡Que tenga paciencia! —dijo, interrumpiéndola—. ¿Pero no he tenido ya bastante paciencia? ¿Dije una sola palabra cuando fue a la fábrica y me sacó de allí sin ninguna razón, a pesar de que todo el mundo me apreciaba? Le he pagado honradamente hasta el último céntimo que ganaba sin quedarme con nada y todos decían que yo era un buen trabajador.

—Sí, eso es espantoso —dijo Eliza—, pero, al fin y al cabo, él es tu amo y tú lo sabes.

—¡Mi amo! ¿Quién le hizo ser mi amo? En eso pienso ahora. ¿Qué derecho puede tener él sobre mí? Soy tan hombre como él. Y soy mejor hombre que él. Conozco mejor que él sus negocios, soy mejor director que él, leo mejor de lo que él puede hacerlo, y escribo con letra más hermosa, y todo lo he aprendido yo solo y no gracias a él. Lo he aprendido todo a pesar de él; y ahora, ¿qué derecho tiene a convertirme en una bestia de carga? ¿Para qué me quita los trabajos que puedo hacer mucho mejor que él y me pone a trabajar en lo eme hace cualquier caballo? Y eso es lo que intenta: dice que quiere aplastarme y humillarme, y me encarga las tareas más duras, más desagradables y más sucias a propósito.

—¡Ay, George, George! Me asustas. Nunca te había oído hablar así y me da miedo, Dios mío, no vayas a hacer algo terrible. No me sorprenden en absoluto tus sentimientos, pero hazlo por mí, ten mucho cuidado, sí, sí, por mí y por Harry.

—He tenido cuidado y he tenido paciencia, pero las cosas se están poniendo cada vez peor y la carne y la sangre no pueden soportarlo ya más. El amo aprovecha hasta la menor oportunidad que tiene para insultarme y atormentarme. Al principio, pensé que podría hacer el trabajo bien y quedarme tranquilo luego y aprovechar el tiempo libre para leer y escribir fuera de mis horas de trabajo, pero cuanto más hago, más trabajo me da. Dice que aunque yo no diga nada, adivina que tengo el demonio en el cuerpo y que ya me lo sacará; uno de estos días va a salir de una manera que no le va a gustar, o mucho me equivoco…

—¡Ay, mi amor! ¿Qué vamos a hacer? —le dijo Eliza aterrorizada.

—Mira, ayer mismo —dijo George—, cuando yo estaba cargando un carro de piedras, el amito Tom se puso al lado y comenzó a hacer restallar su látigo tan cerca de las orejas del caballo que el animal se espantó. Le rogué de la manera más amable que terminase con ese juego, pero no me hizo el menor caso y continuó. Le supliqué de nuevo y se volvió contra mí y me pegó. Traté entonces de sujetarle la mano, pero se puso a gritar y a dar patadas y fue a ver a su padre, para decirle que yo le estaba pegando. El padre vino rabioso y me dijo que iba a enseñarme quién era el amo, me ató a un árbol y cortó varitas para el amito diciéndole que podía golpearme hasta que se cansara, ¡y lo hizo! ¡Algún día puede ser que se lo recuerde!

El ceño del joven se ensombreció y sus ojos ardieron con una expresión que hizo temblar a su esposa.

—¿Quién hizo a ese hombre mi amo? Eso es lo que me gustaría saber —dijo.

—Bien —dijo Eliza muy triste—. Siempre pensé que había que obedecer al amo y a la amita, y que si no, no podría ser una buena cristiana.

—Eso tiene algún sentido en tu caso: te han criado como a una hija, te han alimentado y vestido, te han mimado y te han enseñado y por eso tienes una buena educación. De ahí que haya alguna razón para que ellos te reclamen. Pero a mí me han golpeado, me han escupido, se han burlado de mí, y en el mejor de los casos solo me han dejado en paz; ¿les debo yo algo a ellos? Ya he pagado más de cien veces lo que han hecho por mí. No lo soportaré más. No puedo soportarlo —dijo y frunció el entrecejo con fiereza al tiempo que alzaba su puño.

Eliza temblaba, pero se quedó en silencio. Nunca había visto así a su esposo, y sus sencillos esquemas éticos parecían agitarse como un junco ante el torbellino de esas pasiones.

—¿Te acuerdas, mi niña, del pobrecito Cario que me regalaste? —añadió George—. Esa criatura ha sido el único consuelo que he tenido. Dormía conmigo por la noche y me seguía por el día, con una mirada que parecía que entendía todo lo que yo sentía. Pues el otro día le estaba dando unos mendrugos que había recogido delante de la puerta de la cocina, cuando salió el amo y me dijo que estaba alimentando al perro con su dinero y que no podía consentir que los negros tuvieran perros y me ordenó que le atara una piedra al cuello y que lo tirara al estanque.

—¡George, tú no hiciste eso!

—¿Yo? Desde luego que no. Pero él sí lo hizo. El amo y Tom apedrearon al pobre animal hasta que se ahogó. ¡Pobrecillo! Me miraba tan triste y parecía preguntarse por qué no lo salvaba. Me azotaron porque no quise hacerlo yo mismo. No me importa. El amo terminará enterándose de que yo no voy a doblegarme por sus latigazos. Ya llegará mi hora, si no se anda con cuidado.

—¿Qué vas a hacer, George? ¡Ay, George, no hagas nada malo! Si confías en Dios e intentas hacer el bien, él te salvará.

—No soy un cristiano como tú, Eliza. Mi corazón rebosa de amargura, yo no puedo confiar en Dios. ¿Por qué deja que las cosas sean así?

—¡Ay, George, tenemos que tener fe! Mi amita dice que cuando todo nos va mal, debemos pensar que Dios lo está haciendo lo mejor posible.

—Eso es muy fácil de decir para las personas que están sentadas en sus sofás y que van en coches de caballos, pero deja que se pongan en mi lugar, me imagino que se les haría mucho más difícil. Me gustaría poder ser bueno, pero mi corazón está ardiendo y no puedo apaciguarlo de ningún modo. No podrías en mi lugar, no se puede, si te cuento todo lo que te tengo que contar. Todavía no lo sabes todo.

—¿Qué te queda aún por decirme?

—Mira, últimamente mi amo anda diciendo que había cometido una estupidez dejando que me casara fuera de su propiedad, que odia al señor Shelby y a los suyos, porque son orgullosos y altivos, y que yo me he hecho orgulloso por tu culpa; y dice que no me dejará venir aquí nunca más y que tendré que tomar una mujer en su propiedad y establecerme allí. Al principio solo mascullaba y refunfuñaba estas cosas, pero ayer me dijo que tenía que casarme con Mina y ponerme a vivir con ella en una cabaña o me vendería río abajo.

—¡Pero cómo! ¡Si tú estás casado conmigo, por el ministro del Señor, tanto como lo pueda estar un hombre blanco! —dijo Eliza ingenuamente.

—¿Es que no sabes que un esclavo no puede casarse? No hay ley en el país para ello, no puedo decir que seas mi mujer si el amo decide separarnos. Eso es por lo que me hubiera gustado no haberte visto nunca, por lo que me gustaría no haber nacido jamás, habría sido mejor para los dos, habría sido mejor para este pobre niño si nunca hubiera nacido. ¡Todo esto puede sucederle también a él!

—¡Ay, pero el amo es tan bueno!

—Sí, pero ¿quién sabe? Puede morirse, y entonces puede ser vendido vete a saber a quién. ¿Qué placer puede darnos que sea tan guapo, tan inteligente, tan brillante? Te lo digo, Eliza, una espada te atravesará el corazón por cada cosa buena y agradable que tenga tu hijo, le hará demasiado valioso para que puedas guardarlo contigo.

Las palabras cayeron como piedras en el ánimo de Eliza, la visión del traficante se le vino a la cabeza y, como si hubiera recibido un golpe mortal, palideció y casi le faltó la respiración. Miró nerviosamente hacia la galería, hasta donde el niño, cansado por la seriedad de la conversación, se había alejado y donde estaba cabalgando triunfante sobre el bastón de paseo del señor Shelby. Le hubiera gustado hablar con su marido de sus temores, pero se contuvo.

«No, ya tiene bastantes sufrimientos, pobrecillo —pensó—. No se lo diré. Además, no es verdad. La amita nunca nos engaña».

—Así que, Eliza, mi amor —dijo el marido tristemente—, ten mucho ánimo, y adiós, porque ya me voy.

—¿Te vas, George? ¿Y a dónde vas?

—A Canadá —dijo levantándose—. Y cuando esté allí, te compraré, esa es la única esperanza que nos queda. Tienes un buen amo que no se negará a que te compre. Te compraré a ti y al niño. Si Dios me ayuda, lo haré.

—¿Y si te cogen? Sería espantoso…

—Es que no me cogerán, Eliza. Antes me dejaré la vida: o libre o muerto.

—¡Pero no te vas a matar!

—No será necesario. ¡Podrán matarme, eso es posible, pero nunca conseguirán llevarme vivo río abajo!

—¡Ay, George, por el amor que me tienes, ten cuidado! No hagas nada malo y no levantes la mano contra ti ni contra nadie más. La tentación que sufres es demasiado fuerte, pero no caigas en ella; si te tienes que ir, márchate, pero sé muy prudente, ve con cuidado, y pídele a Dios que te ayude.

—Bien, Eliza, escucha mi plan. El amo me ha mandado que traiga una carta al señor Symmes, que vive a menos de una milla de aquí. Me imagino que esperaba que yo pasaría por aquí para contarte lo que me ocurre. Y eso para darse el gusto de entristecer a «los Shelby», como les llama. Voy a volver a casa, aparentemente resignado, tú ya me entiendes, como si todo hubiera terminado. He hecho algunos preparativos y tengo amigos que me ayudarán; dentro de una semana, más o menos, me darán por desaparecido y empezarán a buscarme. Reza por mí, Eliza, a lo mejor Dios te escucha a ti.

—Reza tú también, George, y confía en él, y así no harás nada malo.

—Bien, ahora, adiós —dijo George, tomando las manos de Eliza entre las suyas y mirándola a los ojos, sin moverse.

Permanecieron en silencio. Después vinieron las últimas palabras, los suspiros y las amargas lágrimas propias de dos personas cuya esperanza de volverse a ver era tan tenue como una tela de araña. Y los dos esposos se separaron.

Capítulo IVUna velada en la cabaña del Tío Tom

La cabaña del Tío Tom era un pequeño edificio construido con troncos que se encontraba junto a «la casa», como los negros llamaban por excelencia a la morada de su amo. Tenía un cuidado jardincillo donde cada verano abundaban las fresas, las frambuesas y otras muchas variedades de frutas y verduras. Una hermosa enredadera y un rosal silvestre de mil flores se enroscaban y entrelazaban sobre la fachada, sin dejar apenas que se viesen los burdos maderos de la construcción. En verano, el lugar se cubría de hermosas flores de temporada como las caléndulas, las petunias o las «cuatro en punto», que encontraban siempre un rincón protegido para desplegar sus esplendores y que eran un orgullo y una delicia para la Tía Chloe.

Entremos en la vivienda. La cena de la casa ya ha terminado, y la Tía Chloe, que ha dirigido como cocinera principal los preparativos, les ha dejado a los pinches la tarea de recogerlo todo y lavar los platos, para venir a sus reducidos territorios personales «a darle la cena a su viejo»; así que, sin duda, será ella a quien veáis junto al fuego, vigilando atentamente una fritura en la sartén, o quien destape de vez en cuando con parsimonia una olla, de la que escapan unos efluvios que indican que algo realmente bueno se está cociendo en ella. Su rostro redondo, negro y brillante, reluce como si se lo hubiera lavado con claras de huevo, como los bizcochos para el té. Su rolliza apariencia está radiante de satisfacción y contenta bajo su turbante bien almidonado, que lleva, hemos de confesar, con algo de la vanidad característica de quien es consciente de su valor como la mejor cocinera de los alrededores, porque Tía Chloe es reconocida y aclamada como tal por todo el mundo.

De verdad que era una cocinera de arriba a abajo, hasta la médula de sus huesos y hasta el fondo de su alma. Ningún pollo, pavo o pato del gallinero podía evitar asustarse cuando la veía acercarse, y al verla parecía considerar cuál sería, sin lugar a dudas, su último día; y lo que era cierto es que ella sí que meditaba sobre la manera de preparar, estofar o asar, hasta tal punto que inspiraba terror en todas las aves de corral vivientes. Su torta de maíz y otras variedades de hojaldres, molletes y buñuelos, con otras muchas especialidades demasiado numerosas para ser mencionadas, eran un sublime misterio para todos los menos iniciados, y ella agitaba sus gruesas formas con justo orgullo y alegría, mientras contaba los infructuosos esfuerzos que sus colegas hacían para alcanzar su excelencia.

La llegada de invitados a la casa, la preparación de cenas y banquetes «con estilo» despertaban en ella todas las energías de su alma, y ninguna visión le producía tanto placer como la de una pila de maletas y baúles de viaje en medio de la galería, ya que en ellos veía nuevos esfuerzos que hacer y nuevos triunfos que conseguir.

Precisamente ahora, Tía Chloe está mirando en una cazuela, simpática tarea en la que la dejaremos hasta que terminemos nuestra descripción de la cabaña.

En un rincón estaba la cama, cubierta sencillamente por una colcha blanca como la nieve, y a su lado había una alfombra de un tamaño considerable. En esta alfombra se plantaba la Tía Chloe, dando sobre ella los mejores paseos de su vida con gran decisión, y tanto esta como la cama en la cual se tendía, y de hecho todo el rincón, eran tratados con una distinguida consideración y, dentro de lo posible, quedaban como un lugar sagrado, protegido de las incursiones de intrusos y de los ataques de los niños. En realidad, aquel rincón era la «sala» del alojamiento. En el rincón opuesto había una cama mucho más humilde en sus pretensiones y, evidentemente, destinada para dormir. La pared sobre la chimenea estaba adornada con algunos grabados muy brillantes y con un retrato del general Washington, dibujado y coloreado de una manera tal que hubiera asombrado al héroe con toda seguridad si este hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con su réplica.

En el rincón, sobre un burdo banco, un par de chicos de pelo crespo, ojos brillantes y mejillas gordas y lustrosas estaban ocupados en supervisar los primeros pasos de un bebé, que, como suele suceder en dichas ocasiones, consistían en ponerse de pie, balancearse un instante y caerse, y a cada caída recibir enérgicos mensajes de ánimo como si fuera algo realmente muy inteligente.

Una mesa, de patas un tanto reumáticas, se hallaba puesta enfrente del fuego y cubierta por un paño, sobre el que tazas y platos de un estilo decididamente brillante anunciaban una cena inminente. A la mesa estaba sentado el Tío Tom, el mejor trabajador del señor Shelby, a quien, como será el protagonista de nuestra historia, debemos fotografiar para nuestros lectores. Era un hombre alto y fuerte, de complexión robusta y poderosa, de color negro brillante y con una cara cuyas auténticas facciones africanas quedaban enmarcadas por una expresión seria y serena de buen sentido común, unida a una gran amabilidad y bondad. Había algo en su aspecto general de respeto de sí mismo y de dignidad, unido a una sencillez humilde y confiada[1].

En este momento estaba muy ocupado intentando copiar algunas letras sobre un pizarrín que se encontraba delante de él y sobre el que se aplicaba con mimo, operación que era supervisada por el joven amo George, un chico de trece años, inteligente y brillante, que parecía comprender completamente su calidad elevadísima de instructor.

—No, así no, Tío Tom, es para el otro lado —dijo enérgicamente, mientras el Tío Tom trazaba laboriosamente el rabo de su «g» hacia el lado equivocado—. Eso hace «q», ya lo ves.

—Bien, ¿y ahora? —dijo el Tío Tom, mirando con respeto y admiración a su joven maestro mientras este garabateaba innumerables «q» y «g» para enseñarle.

Y entonces, tomando el lápiz con sus dedos grandes y pesados, volvió a empezar con paciencia[2].

—¡Con qué facilidad hacen los blancos estas cosas! —dijo la Tía Chloe en una pausa mientras untaba una sartén con un trozo de tocino pinchado en un tenedor, y mirando al amito George con orgullo—. ¡Ya es capaz de escribir, y también de leer! Y, además, venir aquí por las noches y leernos sus lecciones es de verdad apasionante.

—Tía Chloe, empiezo a sentirme hambriento —dijo George—. ¿No está ya hecha la torta en el fuego?

—Sí, casi del todo, señorito George —diio Tía Chloe levantando la tapa y dándole una ojeada—. Está dorándose de maravilla y tiene un color precioso. ¡Ay, es mi especialidad! La señora deja a Sally que intente hacer tortitas. El otro día quiso que hiciera una, «solo para aprender», dijo. «No lo haga, señora —le dije—, de verdad me duele en el alma cuando veo buenos ingredientes desperdiciados de esa manera». La torta solo se levantó por un lado, no tenía ninguna forma, o no mejor que la de mi zapato. ¡Muy mal!

Y con esta expresión de desprecio hacia la inexperiencia de Sally, la Tía Chloe asió la tapa del molde y la levantó para mostrar una torta perfectamente cocida, que no habría avergonzado a ningún pastelero de la ciudad. Como esta era la razón principal de su entretenimiento, la Tía Chloe empezó a apresurarse enérgicamente en los preparativos de la cena.

—¡Venga, Pete y Mose! ¡Quitaos de en medio, negritos! Y tú también, Mericky, bonita, mamita le va a dar a su bebé algo muy bueno, dentro de un momentín[3]. Ahora, señorito George, quite los libros de la mesa y siéntese usted con mi viejo, que yo le traeré las salchichas y la primera bandeja llena de pasteles en un santiamén.

—Querían que cenara en casa, pero yo sé demasiado bien dónde está lo bueno, Tía Chloe.

—Sí que lo sabe, sí que lo sabe, mi niño —dijo Tía Chloe, amontonando los humeantes pastelillos en una fuente—, bien sabe que su tita le guarda lo mejor para él. ¡Siga así! ¡Lo hace muy bien!

Y con esto, la tita le hizo una señal con su dedo, que debía ser bastante graciosa, y volvió a su sartén para seguir friendo con gran energía.

—Ahora, la torta —dijo el amito George cuando la actividad de la sartén pareció haber cesado.

Y al decir esto, el joven puso un gran cuchillo sobre el alimento en cuestión.

—¡Dios le bendiga, señorito George! —dijo la Tía Chloe con agitación, sujetándole el brazo—. No va a cortarla con ese cuchillote tan pesado. La va a destrozar, con lo bien que ha subido la masa; tome un cuchillo viejo y pequeño, muy afilado a propósito. Ve, ahora, lo bien que se corta, tan ligero como una pluma. Y ahora, a comer, no encontrará nada mejor que este pastel.

—Dice Tom Lincoln —dijo George hablando con la boca llena— que su Jinny es mejor cocinera que tú[4].

—Lo que digan los Lincoln no cuenta para nada —dijo la Tía Chloe despectivamente—. Quiero decir, al lado de lo que puedan decir los nuestros. Son gente bastante respetable, corriente y moliente, pero en cuanto quieren hacer algo con estilo, no tienen ni la más remota idea. Ponga usted al señor Lincoln al lado del señor Shelby, ¡qué comparación, Dios mío[5]! Y la señora Lincoln, ¿sería capaz de entrar en una sala como mi señora, tan espléndida, ya sabes? ¡Qué va! No me diga nada de los Lincoln, pues —y la Tía Chloe sacudía la cabeza como alguien que piensa saber algo de las cosas mundanas.

—Bueno, a pesar de eso, te he oído decir —dijo George— que Jinny era una cocinera bastante buena.

—Eso dije, es posible —admitió Tía Chloe—. Jinny puede estar bien para hacer una buena comida, sencilla, corriente. Hacer buenos panes, sin que vaya muy lejos; su pastel de maíz no es extraordinario, aunque es bueno, pero, ay, Dios, si se quieren cosas más elevadas, ¿qué es capaz de hacer? Porque hace tartas, claro que las hace, pero ¿cómo le quedan por encima? ¿Y acaso puede hacer ella una masa verdaderamente ligera, que se te funda en la boca y que se mantenga airosa como una borla? Ahora me acuerdo de cuando la señorita Mary iba a casarse y Jinny me enseñó las tartas para la boda. Jinny y yo somos buenas amigas, ya se sabe. Nunca dije nada, pero de verdad, señorito George, ¡no hubiera podido dormir en una semana con unas tartas así!

—Supongo que Jinny siempre creyó que eran buenísimas —dijo George.

—¡Pensó eso! De verdad lo pensó. Allí estaba, enseñándolo a todo el mundo como una tonta, y ese es el problema, Jinny no entiende. ¡Dios mío, si la familia no es nada! ¿Cómo iba ella a entender? No es culpa suya. ¡Ay, señorito George, no sabe usted el privilegio que supone ser miembro de su familia y educado por ella! —y en este punto, la Tía Chloe miró hacia arriba, volviendo los ojos con emoción.

—Pues yo estoy seguro, Tía Chloe, de que entiendo muy bien mis privilegios de tartas y pudines —dijo George—. Pregúntaselo a Tom Lincoln, si no se lo cacareo cada vez que le veo.

La Tía Chloe se sentó en su silla y se permitió una carcajada de todo corazón ante esta ingeniosidad de su joven amo, riendo hasta que se le saltaron las lágrimas y rodaron por sus negras y brillantes mejillas, variando el ejercicio con juguetones palmetazos y empujones al señorito George, diciéndole que parara, que era un caso y que era capaz de matarla, que de seguro lo conseguiría uno de esos días, y entre estas sanguinarias predicciones, se echaba a reír cada vez más fuerte que la anterior, hasta que George empezó a pensar que era un tipo de ingenio muy peligroso y que tenía que tener más cuidado con lo que decía cuando quería ser «lo más gracioso posible».