4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

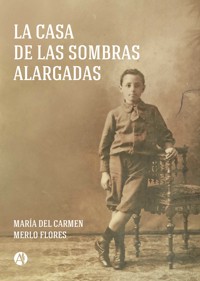

En "La Casa de las Sombras Alargadas", los recuerdos de una infancia mágica cobran vida. Entre juegos de bolitas, la silueta de una madre en el jardín y las historias contadas en la cocina, el protagonista revive una época llena de misterio y encanto. Las figuras de su hermana, la enigmática Tomasa y la presencia de ángeles invisibles, tejen una narrativa de descubrimiento y magia.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

MARÍA DEL CARMEN MERLO FLORES

La casa de las sombras alargadas

Merlo Flores, María del Carmen La casa de las sombras alargadas / María del Carmen Merlo Flores. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-5388-1

1. Novelas. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de Contenidos

LA CASA DE LAS SOMBRAS ALARGADAS

EL CUADERNO AZUL

BIOGRAFÍA

SINOPSIS

Los recuerdos de mi infancia van llegando poco a poco, en imágenes de un tiempo tan lejano que, por momentos, me parece haberlo soñado, más que vivido.

Todavía guardo en mi bolsillo, como si fuera un talismán, una bolita chiquita y blanca a la que llamaba “el bochín”. Era la más importante del juego y entonces, igual que ahora, me gustaba tenerla en la mano; la lanzaba contra las demás bolitas de colores que rebotaban en un rincón de la pared y, si le pegaba a la bolita gorda, tenía ganada la partida.

Un mechón de pelo negro me caía sobre la frente, tenía el cabello limpio y brillante, y los zapatos abotinados lustrados de marrón. Mis pantalones apenas me cubrían las rodillas, siempre lastimadas.

Mientras jugaba, podía ver perfilada en la puerta de la sala la silueta de mi madre. Bonita como siempre, con su vestido impecable, su cuello de encaje y su sombrilla azul. Volvía de su paseo habitual por el jardín con algunas amigas que acostumbraban a visitarnos por las tardes.

Los hombres formaban un grupo aparte, hablando fuerte y fumando sus pipas, mientras yo deambulaba por la casa, husmeando y recogiendo bolitas.

Solo mi hermana me acompañaba y se sentaba en el piso junto a mí, mirando mis bolitas de colores con admiración.

Ella era pequeñita e inquieta y solía llevar vestidos amplios y con muchos volados que, aunque eran bonitos, a mí me parecían un tanto incómodos para correr o intentar treparse a los árboles, como era su costumbre.

Yo adoraba a mi hermana, y ella me seguía a todas partes como una sombra natural.

Juntos olíamos los bollos con almíbar que preparaban en la cocina, pero cuando nos acercábamos, nos empujaban hacia afuera para que no metiéramos los dedos en el caramelo.

La casa estaba llena de mujeres; creo que la casa era una mujer. Se percibía en el olor de la comida, en el polvo de la sala, en el sol del patio…

Cuando era niño, me gustaba estar con ellas en la cocina, sentado junto al fuego, oliendo tortas y guisos, y escuchando historias.

El aroma de las mujeres... lavanda y azúcar, olor de sol y de leche.

Disfrutaba de ese mundo de huevos batidos y pollos desplumados, sentado en mi rincón, con mi bochín blanco y mi bolón de colores.

Ellas me permitían estar allí porque no hacía ruido y porque todavía no se habían dado cuenta de que yo era un hombre.

¡Las historias de la cocina! Las increíbles historias, escuchadas mientras me chupaba los dedos y robaba tortas fritas con miel.

Eran historias que solo se contaban en los días de lluvia, cuando la lluvia y las tortas fritas eran una sola cosa.

Como la del perro fantasma que cuidaba la casa, o la de la gallina que había puesto un huevo con dos pollos, o aquella historia de Tomasa.

Pero un día me di cuenta de que en la sala estaban los hombres y de que ellos también contaban historias. Pasaba las tardes corriendo de un lado a otro para no perderme ninguna, y en la carrera siempre me quedaba sin escuchar las mejores partes.

Los amigos de mi padre fumaban mucho, hablaban de política, y agradecían sonrientes cuando alguna señora se acercaba trayendo una bandeja llena de tortas fritas.

Mi madre había puesto una mesa en la entrada de la casa para que las pipas de las visitas no pasaran más allá de la puerta. La llamábamos la mesa “pipera”, pero jamás había ninguna pipa en ella.

Eso indicaba que las reglas de las mujeres solo se cumplían en la cocina.

Recuerdo que cuando mi padre llegaba, temblaban las tablas del piso, su voz llenaba todo el espacio y retumbaban los techos. Se alborotaba la casa con el ruido de sus botas; era un hombre sereno y alegre que volvía al hogar.

Le gustaba descansar un rato en la sala fumando su pipa, y cuando lo hacía, yo me sentaba junto a él para oler el humo de su tabaco y para escuchar lo que sospechaba que tendría para contar; lo miraba en su silencio, tratando de adivinar sus pensamientos.

Era imposible oír los pensamientos de mi padre fumando en un sillón de la sala, así que no me quedaba más alternativa que refugiarme entre las alegres risas que llegaban desde la cocina.

• • •

• • •

La negra Tomasa se sentaba junto al fogón desde que tengo memoria. No hablaba mucho, pero sonreía con todos sus dientes blancos como la leche que batía. Entre sus faldas amplias me escondí muchas veces de los regaños de mi madre.

La negra Tomasa no tenía edad, parecía intemporal como el fuego de sus caldos. Nadie recordaba su origen, vagamente perdido en la esclavitud americana, no tenía padres ni hijos, solo estaba allí como surgida de las cacerolas humeantes. Formaba parte de la cocina igual que los cucharones y el humo de los carbones encendidos, y su presencia era tan cotidiana y normal como el aire fresco de la mañana.

Todavía no me había interesado en conocer su historia, la que luego fue contada mil veces entre las tortas fritas, junto con la de la gallina de los dos pollos y la del perro fantasma.

Recuerdo el calor de sus rodillas y sus manos llenas de harina sobre mi pelo negro, sus silencios cargados de amor y su sabiduría simple, mirando con la profundidad que solo tienen las personas de corazón puro.

Aprendí de sus silencios tanto como de las charlas ruidosas. Un silencio de Tomasa despertaba en mí una gran expectativa porque, cuando contaba historias, me intrigaba más lo que callaba que lo que decía. Creo que ella alimentó todas las noches mi curiosidad, ya de por sí bastante hambrienta.

Un día de lluvia y de tortas fritas, ella ya no estaba allí, había desaparecido entre el humo de las ollas como siempre imaginé que lo haría. Pero cada vez que llovía, se sacudían los cucharones de hierro y el aire olía a canela y azúcar.

Entonces las mujeres relataban historias sobre Tomasa con una veneración insospechada.

Yo no sabía si las historias eran ciertas, pero decían por allí que Tomasa hablaba con el fuego y reía con las cucharas de madera. Decían, por cierto, que por las noches revolvía los guisos con amor y bendecía la casa. Quizás fue por eso que me parecían mucho más ricas las comidas en los días de lluvia.

Por algo que no comprendo, el recuerdo de Tomasa se ha quedado pegado en mi alma como una gran gota de miel. ¿Será porque todavía conservo la costumbre de untar mis dedos en el fondo de la cacerola? Por suerte siempre me lo permitieron.

• • •

• • •

Cada vez que ocurría una catástrofe, mi hermana corría a refugiarse entre los brazos de mi madre.

Una catástrofe podía ser algo simple: cortarse un dedo, una mordida del perro o un escalón mal pisado. Las catástrofes, a esa edad, eran problemas verdaderos que solo podían solucionarse entre los arrumacos y los besos. Al no tener más que seis años, no se podían evitar las catástrofes.

Yo me preguntaba cómo lograba ella correr y saltar con tanta ropa, encajes, puntillas y largas faldas, con lazos desatados y enredados en los pies.

Entre el revoltijo de enaguas, nunca se sabía de qué lado estaba su cabeza cuando rodaba por la cama. Ropa desgarrada y gritos de mamá.

Era imposible mantenerla quieta y mucho menos elegante.

Cada vez que ocurría una catástrofe, ella arrastraba los jirones de su vestido hasta las rodillas protectoras, lo cual sucedía varias veces por día, porque a ser catastrófica no le ganaba nadie.

Pero un día se calmó.

Se calmó tanto que llamaron al doctor. Era demasiada quietud para tanto remolino.

Quieta y sentada, mirando al vacío, por primera vez limpia y con el lazo del pelo en el lugar correcto. No parecía enferma y mucho menos desnutrida, solo estaba quieta. Era la imagen perfecta de la contemplación y, por mucho que lo intentamos, no logramos hacerla reaccionar.

Entonces ocurrió algo inusitado. Al caer la tarde, cuando las sombras de los muebles se alargaban, mi hermana se puso de pie y, sin dar explicaciones, estiró el brazo, tomó a alguien invisible de la mano y caminó hacia la puerta.

Solo dijo: “queremos salir”, y con recuperada energía corrió hacia afuera de la casa.

Desde ese día habló en plural. El “nosotros” fue algo tan cotidiano que llamar a mi hermana “ustedes” pasó a ser normal.

Pero el “nosotros” no era igual que antes. Ya no se trepaba a los árboles ni descosía vestidos. Ahora hablaba sola y pasaba las tardes sentada, en posición inclinada, con las manitos en las sienes y sacudiendo las piernas.

Ya no había roturas, ni corridas, ni catástrofes.

Nadie se percató del cambio, porque a todo se acostumbra la gente, y nuestros padres lo atribuyeron a que la niña estaba creciendo.

Pero como las cosas no son tan sencillas como parecen, un día en que los sapos saltaban en la charca, la niña tomó uno y lo envolvió en hojas de árbol secas para que no se resfriara.

Al parecer, un sapo envuelto en hojas puede saltar…

Por un instante, el grito de la catástrofe resonó por fin, igual que antes, hasta más fuerte aún, pero esta vez no corrió mi hermana hasta las rodillas de mi madre, solo se acurrucó en sí misma buscando protección.

Eso fue raro, y a lo raro hay que investigarlo, así que mis padres llamaron al cura, un viejo sagaz que discernía sobre problemas complicados.

—Ha visto a su ángel —dijo—; solo el que ve a su propio ángel reacciona de esta manera.

Después de tan sabia explicación, todos en la casa buscamos al ángel. Solo que un ángel no se deja ver tan fácilmente.

Pero como a los ángeles les gusta ser buscados, el de mi hermana empezó a dar señales de su existencia en pequeños detalles domésticos.

Ahora era más simple solucionar catástrofes, ya que al no tener que consolar a nadie, solo nos quedaba recurrir a la pala y a la escoba con las que juntábamos los destrozos y, a la vez, notábamos que la manera en que mi hermana actuaba también había comenzado a ser diferente.

Es que, a veces, los ángeles y los niños intercambian lugares para poder, de esa forma, descansar un rato. ¡Entre catástrofe y catástrofe!

• • •

• • •

Mi madre tocaba las flores y caminaba por el jardín, en esas horas del atardecer en que los colores parecen más brillantes porque están cargados de sol.

Cuando eso sucedía, todos sabíamos que mi madre quería estar sola. Parecía distante, con su sombra alargada por el campo. Eso era habitual en ella, y la mirábamos desde lejos esperando a que se le pasara.

Mi padre, en esos casos, jamás la molestaba; el “hombrón” ruidoso se quedaba quieto. El tiempo de las flores y los pájaros era sagrado.

Cuando ella regresaba, todos sabíamos que no había sido más que un vuelo de golondrina.

¡Qué dulces son los ojos de una golondrina volviendo a su casa!

Nunca supe en qué pensaba mi madre en aquellos momentos, era un misterio para mí, que siempre investigaba los pensamientos ajenos.

Vuelos de golondrina cerca de la casa…

No hay nada más hermoso que tener una madre golondrina, porque tenemos la seguridad de que siempre va a volver.

• • •

• • •

Cuando las sombras de las sillas se alargaban en el atardecer y los caireles de los candelabros reflejaban luces azules y doradas, toda la casa parecía entrar en otra dimensión.

A esa hora, Tomasa buscaba la pala y la escoba para barrer los destrozos que mi hermana había vuelto a generar, retomando su costumbre catastrófica ahora multiplicada por dos. Era entonces cuando, escondido debajo de la mesa, trataba de ver pasar a su ángel, pero nunca lo lograba y jamás se me ocurría buscar al mío. Creo que mis padres no hubieran soportado tanta rotura.

Yo era un chico tranquilo que jugaba con bolitas y observaba mucho. Leía y maduraba en un ambiente tan mágico, como jamás nadie pudo sospechar. Mi único contacto con la realidad era mi padre, aunque hasta él dejaba de ser real a la hora de las sombras alargadas.

Todos esperábamos a que las sombras desaparecieran para sentarnos a la mesa, aparentando que nada extraño pasaba en esa casa.

Entonces aparecían los caldos de Tomasa, su sopa de huevos y su mano acariciando mi espalda. Esa era la forma cotidiana de volver a recuperar el sentido común, aunque me aburría bastante con la rutina de todas las noches.

Bastaba un solo gesto de mi padre para saber en qué habíamos fallado. A veces era una cuchara tomada sin gracia o un vaso derramado en el mantel; por lo tanto, las comidas se convertían en una larga clase de buenas costumbres en las que mi hermana y yo éramos los alumnos.

Con tanto ir y venir de Tomasa desde la cocina, ya no sabíamos cuántos platos de sopa de huevos nos habíamos tragado, pero como en eso ella y mis padres estaban de acuerdo, teníamos que comer para estar bien alimentados.

Como conocíamos la historia de la gallina de los dos pollos, siempre temíamos que la sopa estuviera llena de magia. Aunque ahora que lo pienso, bien puede ser que eso haya sucedido. Lo cierto es que desarrollamos una suspicacia infantil contra los huevos, sobre todo contra los huevos de la gallina blanca. Corríamos por la mañana para ver cuántos huevos había puesto y espiábamos a Tomasa cuando los partía en la cocina.