Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eterna Cadencia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

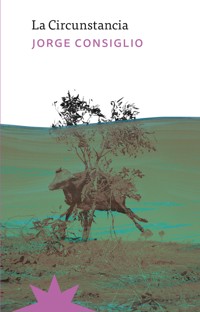

Me quedaba un rato largo mirando por la ventana. Se escuchaba el ruido de los teros y el canto de algún chingolo perdido. Los peones limpiaban monturas o fumaban cigarros. En el campo, la oscuridad nace del suelo. Y esta situación es fatal para el espíritu. Una mujer está detenida en una comisaría. Su templanza desconcierta a los agentes que la rodean, pero a su vez le permite tener la valentía necesaria para hacer su declaración allí mismo y no en el juzgado. Así comienza un relato tan descarnado como atrapante, en el que se cruza su genealogía familiar –es la cuarta generación de argentinos–, con la historia del país. Hija única de un hacendado amante de los caballos y de una mujer dedicada a la vida doméstica, pasa sus primeros años, sin mayores sobresaltos, en una estancia de un pueblito de la llanura pampeana. Es una niña amorosa, mimada por todos, y tempranamente manifiesta un interés particular por el arte. Hasta que una inundación inaudita acarrea consecuencias inesperadas para toda la familia y debe mudarse a Buenos Aires. Jorge Consiglio revisita, y también expande, la clásica oposición campo-ciudad y, en ese gesto, encuentra un terreno fértil para explorar los límites del realismo y de la tradición literaria argentina. La Circunstancia, escrita con un estilo audaz y certero, ilumina zonas de la historia de un país que parecían saldadas, pero que en verdad están más vivas que nunca.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA CIRCUNSTANCIA

JORGE CONSIGLIO

Me quedaba un rato largo mirando por la ventana. Se escuchaba el ruido de los teros y el canto de algún chingolo perdido. Los peones limpiaban monturas o fumaban cigarros. En el campo, la oscuridad nace del suelo. Y esta situación es fatal para el espíritu.

Una mujer está detenida en una comisaría. Su templanza desconcierta a los agentes que la rodean, pero a su vez le permite tener la valentía necesaria para hacer su declaración allí mismo y no en el juzgado. Así comienza un relato tan descarnado como atrapante, en el que se cruza su genealogía familiar –es la cuarta generación de argentinos–, con la historia del país. Hija única de un hacendado amante de los caballos y de una mujer dedicada a la vida doméstica, pasa sus primeros años, sin mayores sobresaltos, en una estancia de un pueblito de la llanura pampeana. Es una niña amorosa, mimada por todos, y tempranamente manifiesta un interés particular por el arte. Hasta que una inundación inaudita acarrea consecuencias inesperadas para toda la familia y debe mudarse a Buenos Aires.

Jorge Consiglio revisita, y también expande, la clásica oposición campo-ciudad y, en ese gesto, encuentra un terreno fértil para explorar los límites del realismo y de la tradición literaria argentina. La Circunstancia, escrita con un estilo audaz y certero, ilumina zonas de la historia de un país que parecían saldadas, pero que en verdad están más vivas que nunca.

La Circunstancia

JORGE CONSIGLIO

A la memoria de mi amigo, Christian Kupchik

Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre de campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime, a mi parecer, en el carácter argentino cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquier otra; y puede quizá explicar en parte la indiferencia con que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas.

SARMIENTO

1

Entra el inspector y estallo en una carcajada. Es un tipo tan vulgar, tan estúpido, que no puedo parar de reírme. De hecho, aprieto las piernas para no orinarme. Alguien –un morochito de uniforme– me pone la mano en el hombro. Pregunta si me siento bien. ¿Le traigo agua, señora?, dice. Niego con un gesto y me sigo retorciendo de risa. Desde la infancia que no me pasaba algo así. Me falta el aire. Como puedo, digo: Me falta el aire. Y por el esfuerzo me agarra un ataque de tos. Entonces, el mismo idiota que me ofreció agua me mira con cara de pocos amigos. Tranquila, dice. Cálmese. Y otra vez me agarra el hombro, pero ahora estruja la blusa. Da a entender que se terminó el espectáculo: mi falta de respeto, en adelante, será castigada. Entiendo el mensaje y triplico mis esfuerzos para mantenerme seria. No estoy en una situación para hacerme la graciosa.

Respiro hondo –inhalo tres veces– y gradualmente salgo de la crisis. Otro policía –con una insólita voz de pájaro– me ofrece un pañuelo con olor a colonia Wild Country. Me seco el borde de los párpados y les pido disculpas a los personajes que me rodean y que no saben qué hacer conmigo. Son los nervios, me excuso. Alargo el brazo y finjo un temblor en la mano. Miren cómo tengo el pulso, les digo y me hago la víctima.

En realidad, lo que me resulta cómico es el extraordinario parecido entre el oficial que acaba de entrar y la ilustración que hay en un trapo que mi madre usa en la cocina. Es un pedazo de tela medio rotosa adornada con una reproducción de Juliano de Médici que, por los lavados, fue perdiendo su melena espumosa. En ese paño, ahora, se ve una figura amputada: sin el pelo, el cráneo de Juliano perdió volumen, se tornó rectilíneo. El hombre que me habla en este momento es su viva imagen. Se presenta. Soy el principal Mario Baigorria, dice. Lo escucho hablar y de nuevo me acuerdo de Juliano de Médici. Repite: Soy el principal Mario Baigorria. Habla con voz clara. Mueve el mentón como si me desafiara. Dice cinco palabras y, por la gravedad de su tono, altera la atmósfera del ambiente.

Mario Baigorria –el principal Mario Baigorria, como le gusta decir a él– tiende a dramatizar las situaciones. Es evidente que su cerebro es binario, rabiosamente binario. Su mirada registra y simplifica. En cierto sentido, el criterio de Baigorria se asimila al de los paisajistas de la China tradicional. Como ellos, elabora escenas en dos dimensiones. Baigorria –tan parecido al mutilado Juliano, que tan buen servicio presta en la cocina de mi madre– viste un traje azul y una corbata con escudos dorados. En el anular lleva un anillo con una piedra negra engarzada. Lo digo de una vez: no se priva de nada.

Me lanza una mirada helada. Al fin y al cabo, soy la acusada. Explica que mi familia, evidentemente se refiere a mi madre, designó a un abogado para que me represente. Haga pasar al doctor Viggiano, dice, y acompaña la orden con un gesto. Uno de los policías abre la puerta de inmediato, pero no encuentra a nadie. Entonces, para demostrar competencia, sale al pasillo a cumplir el mandato. En ese momento, entra a la oficina un vaho fuerte a comida de pobre: carne, hueso, verdura hervida. Puchero, pienso. Maldición, exclamo para mis adentros. Caigo en la cuenta de que el verdadero castigo, más que el encierro, será la basura que sirven en las cárceles. Me descompongo de solo imaginarlo, pero sobrellevo la indisposición como la dama que soy.

Baigorria, el inefable Baigorria, está distraído. Pasa por alto mi malestar. Ordena papeles: encarna a un burócrata a la antigua. Estar ocupado para él es la mejor manera de representar la autoridad. Lo notable del trance, lo verdaderamente notable, es que la simpleza de Baigorria me tranquiliza. Su conducta avala la estupidez del mundo: todo es tan mezquino como lo imaginé a los doce años. Y la verdad es que esta circunstancia hace que mi corazón lata con mayor serenidad; saberme en lo cierto regula mi frecuencia cardíaca. La incertidumbre es una mentira de la filosofía, pienso. Pasan los años y pierdo alguna esperanza, pero las que conservo, las que resisten al tiempo, son cada vez más sólidas.

*

Entra el abogado. Debe ser de mi edad, año más, año menos. Es uno de esos pelados inconfesos: tiene la cabeza cruzada por tres mechones aplastados y, sobre las orejas, dos alerones de rulos que rematan en una melenita. Es DeVito en La guerra de los Rose, pero veinte centímetros más alto. Se presenta como el doctor Viggiano. Usa la profesión pasa darse aires, igual que Baigorria. Soy el doctor Andrés Viggiano, me dice. Y remarca el “soy”. Italiano hasta la médula, pienso. Se le manchó el apellido con tuco, caballero, le diría mi madre. Desde que era chica, ella sabe muy bien que la crueldad garantiza respeto.

Miro los ojos de Viggiano. Los tiene como los de una vaca: grandes y húmedos. Espero que aclare algo, que me explique mi situación. Cómo diablos me defiendo, Viggiano, tengo ganas de gritarle. Pero me quedo callada, y él, letrado como es, no abre la boca. Alguien le alcanza café en un vaso descartable. Lo sopla y pide azúcar. Pasan diez o quince segundos que él usa para acomodarse en una silla. Recién ahora se digna a mirarme. Soy penalista, dice. Usted quédese tranquila.

Digo que sí con la cabeza y me miro las manos, que descansan, una sobre la otra, sobre mis piernas. Aprovecho la pausa y le rezo al dios en quien no creo. Le pido que los antepasados de Viggiano hayan nacido en algún pueblo del sur de Italia. La gente de esa zona es rústica y supersticiosa. Viven en casas de piedra y se bañan una vez por año. A esto se les suma otra cuestión importante: sufrieron hambre. Y, como es sabido, esa experiencia se fija en el alma y moldea la conducta. Los hambreados ganan una desesperación que no los abandona. De ahí la destreza y, sobre todo, el empeño para conseguir el sustento. Luchan por la comida a brazo partido. Yo misma los vi matarse por un pedazo de pan. Como decía Samaniego: Las personas cambian por necesidad, no por deseo. El hambre, además, no se agota con el que la sufrió, pasa de una generación a otra. Es un estado del alma, por lo tanto, se hereda. A veces, incluso, en ese tránsito, mejora la pauta de supervivencia. De este modo, la privación del abuelo de Viggiano se relaciona con la pericia de su nieto como abogado. Con su destreza para la trampa, digamos. Espero que mi destino esté en manos de alguien que guarde, aunque más no sea en una única mitocondria, la barbarie de esa voracidad.

¿Empezamos?, propone Baigorria. Por la ventana, se cuela un pedazo de cielo. Estamos en mayo y afuera es otoño. Tomo aire por la nariz y lo guardo en los pulmones. Los que hacen yoga dicen que la respiración consciente es fundamental para relajarse. Espero que alguien tome la palabra, que diga algo. Soy la acusada y actúo como tal. Me rodean cuatro tipos que me miran de soslayo. Esperan algo de mí, eso está clarísimo. Abro los ojos lo más que puedo para expresar desconcierto. Baigorria traga saliva. Se impacienta, eso también está claro. Me pregunta si voy a prestar declaración en sede policial o ante el juzgado. No sé qué decirle: jamás pasé por una situación parecida. Como es lógico, giro la cabeza y le consulto a mi abogado. Pero antes de que el letrado mueva un músculo, Baigorria planta su diestra sobre la mesa. El muy imbécil dice: Señora Kendell, su abogado no puede contestar ni insinuarle respuesta. De pura frustración, abro la boca y del fondo de mi garganta sale un ruido, una especie de sibilancia. Es interpretada por todos como un eructo; al fin de cuentas, una grosería. Frente al asombro de los cuatro oligofrénicos que me rodean, Baigorria se aclara la voz con una tosecita impostada y dice: Es la ley, señora Kendell. La ley.

*

¿Va a declarar acá o en el juzgado?, repite el inspector. La voz le sale finita. Yo, como siempre, ofrezco esta cara maravillosa que la naturaleza –y la excelente genética de mis ancestros: soy la cuarta generación de argentinos– me dio. Acomodo la cadera en la silla y me dispongo a hablar. Pero antes, casi por accidente, me rozo la cicatriz que tengo en el mentón. Es una herradura mínima, casi imperceptible. El dedo la recorre de memoria. Es un ir y venir, una costumbre. Distingo su calado, hondo en el medio, superficial en los bordes. Cuando vivíamos juntas, mi abuela decía que las imperfecciones me volvían más linda. Sos tan hermosa que asimilás los defectos, aseguraba. Yo me sentía singular, distinta, una reina.

*

Una vez, a principios de diciembre, mi pobre abuela se cayó en la calle y se quebró el brazo en dos partes. La enyesaron del bíceps a la muñeca. De esa parte, asomaba su mano como un apéndice. Parecía algo antinatural, una ratita albina. La pobre se pasó el verano con ese yeso. Sufrió horrores, me consta. A la tarde, muy afligida, se sentaba en el balcón a comer ciruelas. Como la fruta era siempre jugosa, a pesar de su cuidado, terminaba manchándole el yeso. La superficie impecable se transformó, en poco tiempo, en un mapa de salpicaduras. El traumatólogo –literalmente, un carpintero–, cuando vio el estado del yeso, lo cambió por otro. El nuevo era blanquísimo, terrible para la vista y, por si fuera poco, perjudicial para la imagen de mi abuela, que, por contraste, parecía mustia y deslucida, como si toda su luminosidad, ese fulgor que la volvía única, la hubiera abandonado de golpe. Como yo no me callo nada con nadie, y menos con las personas queridas, se lo comenté al pasar. Hasta el día de hoy no alcanzo a entender su reacción. Se puso furiosa y me gritó cosas horribles. Nunca en mi vida la había visto tan enojada. Me tiró uno de esos zapatones del Dr. Scholl que usaba. Giré en el aire para esquivarlo, pero no hubo caso: me dio de lleno en la cara. Estuve una semana hecha un desastre. Se me hinchó la mejilla y no podía cerrar la boca. Tardamos en reconciliarnos, y nuestro acercamiento, efectivamente, lo favoreció mi madre. Una mañana, mi abuela se acomodó la gorguerita y me invitó a tomar un helado. Esa fue su forma de pedirme perdón. Nos sentamos en un banco a la sombra, en la plaza Vicente López. Estábamos las dos incómodas, con anteojos negros, apáticas, hasta que de golpe nos desatamos y nos pusimos a hablar con la confianza de siempre. De esta manera sellamos nuestro cariño. La normalidad se fue acomodando entre nosotras sin que nos diéramos cuenta, como la grasa que, con los años, se amontona en las caderas.

*

Ahora, de vuelta al presente, levanto la vista y la clavo en Baigorria, en el impresentable de Baigorria. Voy a declarar acá, afirmo con determinación. Y noto el impacto que tiene lo que digo en mi abogado, que encoge los hombros como si hubiera recibido un shock eléctrico. Opción incorrecta, pienso. Tendría que haber elegido el juzgado. Aun así, me planto. Las cartas están echadas, y esto me da libertad, una libertad que voy a aprovechar cueste lo que cueste. Es mi momento. Lo siento en las uñas, en las raíces del pelo y en el fondo del vientre. Entonces, tomo una bocanada de aire para hablar. Y en los pocos segundos que tarda en llegar a los pulmones, se despliegan en mi frente, como si fuera una pantalla panorámica, los infinitos pormenores de la vida que llevé hasta hoy.

2

Mi semblanza, como la de muchos, nace de relatos ajenos. Arranca con escenas que no viví y que proyecto desde siempre con mi fabulosa imaginación: Fiesta Patronal en Gahan, provincia de Buenos Aires, 1965. La gente salía de la iglesia y celebraba en la calle. Carne asada, guitarras y vino. El pueblo, con sus mejores galas, dispuesto al festejo. Algunos paisanos, los más huraños, se hacían ver encima de sus matungos. Andaban serios, con cara larga, como ofendidos. Los caballos, inmóviles de toda inmovilidad, parecían molestos. Picados por un malhumor cerrado, idéntico, en algún punto, al de sus jinetes.

A doce kilómetros, en plena pampa argentina, otras personas hacían su fiesta. Estaban en el casco de La Fortunata. Cuti Bosch, el dueño, había sacrificado un novillito para garantizar calidad. Los invitados, no más de cincuenta, andaban de acá para allá, copa en mano, bajo un sol benigno. Cuti había dispuesto una mesa larga bajo los árboles frondosos. Varios peones se ocupaban del fuego. En el living de la casa, una construcción de fines del siglo XIX, cuatro hombres tomaban whisky. La idea había sido abrir la jornada con un aperitivo liviano –un vermut, algún fernet con soda o una hesperidina–, pero cuando de la nada apareció una malta escocesa, todos cambiaron de opinión. De los cuatro, interesan dos. Uno, Enriquito, por descendiente de Hilario Lagos, el héroe de la batalla de Caseros; el otro, Alfonso Kendell, cuyos antepasados crearon junto al general Roca el Partido Autonomista Nacional, porque algunos años después de aquel día se convertiría en mi padre. Hablaban de polo, un abierto al que ninguno había ido. Después, evaluaron los precios de los caballos del haras de Sebastián Dutroc. En este punto, el que iba a ser mi padre tomó la posta. Sabía del tema y se dio cuenta de que sus compañeros hablaban por hablar. Alfonso Kendell –veinticinco años recién cumplidos– tenía los ojos grises, y en ese rasgo fundaba su determinación; además, ese color le sumaba astucia a su personalidad, detalle nada desdeñable en un hombre de campo.

Ahora, el enojo lo desbordaba. Se remangó la camisa y apoyó los antebrazos en las piernas. Estaba acostumbrado a ser escuchado. Cada tanto, revoleaba un brazo como si espantara una mosca. Los otros entendieron el gesto. Si no había acuerdo, la cuestión podía irse de las manos. La disputa empezó por una pavada: el precio de un caballo. Pero ya nadie se acordaba de eso. Jamás se pelea por un motivo claro, se discute para sacarse el aburrimiento, para expulsarlo a como dé lugar. Esa es la verdad. Y mi padre la conocía bien. Por eso estaba como estaba.

Los otros invitados escucharon los gritos y miraron la escena a una distancia prudencial. Entre ellos, había una chica con el pelo recogido en un rodete. Se paraba en puntas de pie para ver mejor. Conocía a Alfonso de chico. Nunca había hablado con él, pero tenía todas las referencias. Se fijó en el mechón de pelo que le tapaba el canto de la oreja y en la vena que le cruzaba el cuello. Esa particularidad la desequilibró, no pudo volver a mirarlo con los mismos ojos. Cuando todo pasó –porque el episodio no duró más de veinte minutos–, los contendientes terminaron el whisky y salieron a airearse un poco.

Kendell se acercó a los peones y les buscó charla. Entonces, la chica del rodete, Elizabeth Santamarina, pensó que era el momento de conocerlo. Le preguntó una tontería sobre la duración de un chukker. Él respondió con frialdad, todavía alterado por el episodio del living. Pero durante del almuerzo, se entendieron a tal punto que Alfonso, con toda naturalidad, le propuso seguir la charla después del asado. Elizabeth creía que el apuro rompía el hechizo de los vínculos, y se negó de plano. Había dado el primer paso, ahora le tocaba retraerse. Ese era el modo, ni siquiera la estrategia, el modo. Alfonso Kendell se desconcertó, no supo qué pensar. Entonces, para sacarse la confusión de encima, decidió irse en moto, una Bultaco mediana, al pueblo vecino de Salto. Como conocía la ruta y manejaba como los dioses, aceleró a fondo; pero esa vez, la suerte no estaba de su lado. Después de un bosquecito de chañares, pisó una mancha de aceite, perdió el control y chocó de frente con un algarrobo. Estuvo quince horas inconsciente. Cuando se despertó, no tenía un solo rasguño, pero había perdido la memoria inmediata: no se acordaba nada de lo vivido recientemente. Elizabeth, mi madre, según me dijo, tuvo la sensación de que esa vuelta del destino encerraba alguna enseñanza. Esperó que la vida volviera a su cauce. Y cuando eso ocurrió, hizo lo posible para que los detalles de la realidad encajaran con los de su fantasía.

3

La vida se organiza en círculos concéntricos y, en algunas ocasiones, en esas órbitas se repiten acontecimientos. En 1966, con el mismo motivo que el año anterior y con los mismos invitados, Cuti Bosch organizó otro asado. También sacrificó un novillo. Y, por supuesto, se volvió a producir una discusión por el mismo tema entre las mismas personas. En el cuello de Alfonso Kendell, como no podía ser de otra manera, se inflamó la misma vena. En este mundo, todo lo importante pasa en octubre, habrá pensado mi madre. Entre Alfonso y ella se dio el mismo entendimiento, pero a diferencia del año anterior, siguieron la charla en un cortijo que mi padre tenía en un campo familiar, frente a una aguada. Era un rancho con un fogón inmundo en el que, a la mañana siguiente, calentaron agua para el mate.

Mi madre contó que le quedaron dos recuerdos de aquel momento. Uno fue la imagen de unos patos blancos, de alas cortas, que se zambullían en una lagunita cenagosa y que, cuando salían a la superficie, estaban igual de blancos y secos, como si el barro no pudiera tocarlos. Y el otro, un libro viejísimo que mi padre tenía en ese rancho y que se había puesto a leer ni bien había tenido oportunidad. Era una morfología latina. La usaba para entrenar la memoria. Se había obsesionado con las declinaciones. Las repetía a cada rato. Estaba seguro de que esa práctica lo preservaría de la amnesia que, como resulta obvio, era uno de sus terrores por aquellos años.

4

Al comienzo, la vida de mis padres era soñada. Su relación era tan fuerte que bendecía todos los proyectos que llevaran a cabo. Y cuando digo todos, me refiero a los que emprendían tanto solos como en pareja. Los imagino hermosos y atrevidos. Una dupla espléndida como las que se ven en las películas.

Mi abuelo materno, que era neurólogo y trataba a su mujer como a un paciente más, no vio con buenos ojos el romance y, como estaba acostumbrado a cortar por lo sano, quiso desalentarlo a cualquier precio. Una noche de carnaval, perdió la cabeza en una cena de la municipalidad de Salto y amenazó a mi padre con un tenedor. Pero hay amores que, por su locura, resultan imparables. El neurólogo, que no era zonzo, terminó por dar el visto bueno. Cambió de actitud un verano muy caluroso, el mismo –según contaba mi abuela– en que se incendió el galpón de Caprile. Hay que decirlo: la pareja estaba blindada. Por esos días, mi padre había recibido una oferta inesperada: un jeque árabe quería comprarle un magnífico caballo de polo que él mismo había criado. Era un animal liviano pero de cuerpo fuerte. Un corredor incansable. Mi padre, que amaba a ese caballo más que a nada en el mundo, pidió, literalmente, el doble de la oferta. Su idea era que la operación se cayera, pero el jeque estuvo a la altura de las circunstancias. Pagó lo que se le pedía y se llevó el animal a Abu Dabi.

Ese montón de plata era un espejo para mi padre. De alguna manera, había vendido su infancia. Cuando se trata de lo emocional, la parte vale por el todo. Tan incómoda le resultaba esa fortuna que se propuso despilfarrarla. Y en aquel momento, tuvo la mejor idea del mundo: invitó a mi madre a la Costa Azul a darse la gran vida. Como era de esperar, el necio de mi abuelo puso el grito en el cielo, pero ellos se fueron igual. Navegaron por el Mediterráneo en un yate, tomaron sol en Marsella y comieron corvinas asadas en el Flaveur de Niza. Cuando volvieron de Francia, alquilaron un piso en la calle Arroyo con vista al río. Estuvieron un año sin pisar Gahan hasta que mi abuelo se enfermó y no les quedó otro remedio que dar la cara. El viejo, consecuente con su profesión, contrajo Alzheimer. La evolución del síndrome fue insólitamente veloz. Se lo llevó en dos años y la familia sintió un enorme e inconfesado alivio. El estado de cosas –la viudez benefició y perjudicó a mi abuela en un mismo grado– hizo que mis padres se instalaran otra vez en el campo. Él volvió a los caballos, al forraje y a la llanura. Otra vez encarnó el papel de estanciero prepotente que tan bien le quedaba. En ese momento, se casaron. Ocho meses más tarde llegué yo a este bendito mundo.

5

El campo es barbarie. Viví hasta los doce años en el casco de La Circunstancia, propiedad de mi padre. El lugar es infinito y desolado. Está en el medio de la pampa y hay perros por todas partes. En esa época, había una jauría fija que se renovaba con los cimarrones de tierra adentro. Estos bichos aparecían de la nada. Brotaban de la tierra misma y eran feroces; sin embargo, no tardaban en integrarse al orden doméstico. Al principio, se mostraban huraños y ladinos, mordían a los peones y a los otros perros, pero una vez que recibían la primera comida –toda la basura de la casa–, entraban a la rutina de la estancia como por acto de magia.

Había personal de sobra. Los peones iban y venían con rastrillos, azadas y lecheras de latón. Eran obedientes por iniciativa propia –bajaban la cabeza cuando se les hablaba–, pero sobre todo porque mi padre tenía una poderosa voz de mando. Vi hombres de dos metros venirse abajo cuando Alfonso Kendell les ponía la palabra. Joven, de brazos gruesos, casi pendenciero, era un espléndido modelo de hacendado. Mis abuelos paternos, por aquellos años, se habían mudado a Barcelona y habían dejado todo en manos de Alfonso. Su hermano, mi tío Franchu, se había radicado en Bruselas. Era arquitecto. Se entretenía ideando ciudades perfectas mientras cobraba puntualmente sus prebendas. A mis abuelos los había visto pocas veces; por eso, cuando se murieron repentinamente –los dos al mismo tiempo en un accidente absurdo– no sentí en absoluto la pérdida. Lo único que me afectó de aquella tragedia fue ver a mi padre llorar desconsoladamente.

Vuelvo a la estancia; mejor dicho, al cuerpo de la estancia. La cocina era el corazón. La recuerdo amplia, limpia y ordenada. No había nada en ella –las maderas, las losas y el metal– que no tuviera una utilidad. Por la ventana que daba a los eucaliptus entraba siempre el sol de la mañana, un prisma de mil rayos que perforaba el vapor de las ollas. Las responsables de aquel dominio eran dos mujeres. Andaban siempre atareadas: pelaban papas, cortaban carne y preparaban flanes descomunales. Un guiso, en aquel lugar, era mucho más que un rejunte de carne y verduras. Mi padre siempre había sido exigente con el sabor de los platos. Guardo una imagen suya: saborea un goulash hecho por una húngara cuyo abuelo había sido conde y que, por los avatares de la guerra, había terminado en este país.

Pero como dije, el campo es barbarie. Cualquier refinamiento se desvanecía ante la brutalidad de la pampa. Una vez, tres peones estuvieron medio día martirizando un chancho. Lo ataron a un poste y el animal, desesperado, daba vueltas en círculo. Cuando pasaba cerca de ellos, le daban un palazo, pero se cuidaban de no lastimarlo para que la diversión durara. Al mediodía se aburrieron y Chaine, un peoncito de boina, sacó un cuchillo de mango de asta y le vació los ojos al bicho, que chilló como un chico y salió disparado a cumplir su vía crucis. En la vuelta siguiente, lo degolló de un tajo. Vi esa escena en plena niñez. Le pregunté a mi padre por qué no había intervenido y me dio cualquier excusa. Entendí después que esa crueldad era una exigencia del medio. Vivíamos sometidos a una ley natural. El mal era un reflejo, una memoria colectiva.

En otra ocasión, se pelearon dos paisanos. Uno le rompió la cabeza al otro con una pala pocera. El cerebro quedó tirado en el pasto, y los perros, ni cortos ni perezosos, aprovecharon el revuelo. Olieron al muerto y ni bien pudieron, se llevaron los sesos. La policía llegó en dos camionetas. Los peones habían encerrado al asesino en el galpón de forrajes. El comisario, un borracho degenerado y panzón, estaba tan furioso –la víctima era compadre de su mujer– que, al ver a la jauría enardecida, sacó la pistola y, en el momento en que amartilló, mi padre lo paralizó de un rebencazo en el pecho. Hay cosas que hoy me resultan inconcebibles. El campo, literalmente, es un pandemonio.

6

Ser hija única es una catástrofe. La adultez lo vuelve tolerable, pero de chica resulta espantoso. Yo, por lo menos, lo viví así y eso es lo único que cuenta. Mis padres querían tener varios hijos, pero cuando nací, el episodio fue tan traumático que variaron los planes: puerperio con hemorragias imparables. Llevaron a mi madre a la capital con una anemia galopante y la internaron en una clínica de Palermo. El recorrido lo hizo en una ambulancia. La acostaron boca arriba y ella, para aligerarse, se puso a mirar por la ventanilla los árboles de la ruta, tan efímeros que parecían todos el mismo. Sin dudas, esa imagen se convirtió en síntesis de su angustia. A tal punto que la oscuridad se le metió en la sangre y le alteró el carácter. Por la convivencia, yo heredé esa negrura, pero nunca dije nada. Es sabido: los legados de sangre son siempre confidenciales.

La operaron los mejores médicos. La salvaron. Pero como siempre pasa, la vida tiene sus rodeos y, en este caso, hubo un giro desalentador: le sacaron el útero. Mi nacimiento le produjo daños irreparables, a qué negarlo; sin embargo, más allá de mi persona, no fue para ella un acto del todo adverso. En realidad, tuvo dos ventajas. Una fue la impresionante palidez de su cara, que resalta hasta el día de hoy su belleza. La otra tiene que ver con el vínculo que nos une. Nuestra relación es compleja, de odio por momentos, pero absolutamente firme. Estamos unidas por un nudo indisoluble, mucho más fuerte que el biológico. Mi madre y yo somos la misma cara de la moneda. Sabemos de lo que la otra es capaz. Esta conciencia es un talismán, un amuleto, algo que nos abriga frente a los males de este mundo.

*

En La Circunstancia había cinco personas clave. Las dos primeras eran las cocineras: Celestina, vieja y con la espalda curva, y Cristela, joven, huesuda y boba. Todo el mundo le contaba mentiras que ella se creía al pie de la letra. Su compañera la ignoraba por completo. Y cuando le hablaba era para darle una orden. Las dos trabajaban como esclavas. En invierno, comían mandarinas arrimadas al fogón. Tenían las manos percudidas y llevaban en la piel el olor de la cocina, que no era feo en el ambiente, pero que en ellas se volvía insoportable. Otro personaje fundamental era Diego Garza, un español de Zaragoza que estaba a cargo de los peones. Se peinaba con agua y era bizco. Este defecto, lejos de perjudicarlo, le servía para estar en todos lados al mismo tiempo. Garza era severo, muy severo. Cuando un peón hacía alguna jugarreta, lo tomaba como un asunto personal y se volvía un demonio. Insultaba hasta la afonía. Se le erizaban los pelos de la nuca y le salía vapor por la boca. En la zona decían que le había arrancado la oreja a un campañista de un mordisco. Ese cuento me impresionó mucho, pero nunca supe si fue real. En el campo se exagera. Mi padre, sabiamente, decía que en las zonas rurales nunca hay que creer en los rumores.

Completan el grupo los mellizos Huanco, hijos de un tucumano muerto de hambre que se los dio a mi abuelo para que los criara. Los Huanco eran idénticos: cuadrados, retacones y sucios. En el pueblo, no había quien los distinguiera. Andaban con sombreros de plato redondo y pañuelitos al cuello. Los dos tenían bigotes ralos, doce pelos de cada lado, y hablaban a los gritos. Uno se llamaba Hilario; el otro, Donato. Insólitamente, compartían la monta: una yegua castaña que cuidaban como a una hija. Donato trajo una inesperada y enorme desgracia a la familia, pero antes que eso –aunque me cueste, tengo que reconocerlo– me salvó la vida.

Una mañana, yo tendría cuatro años, me acerqué a la lagunita que había cerca de la casa para acariciar a unos pichones de ganso. Antes de que pudiera tocarlos, la madre se me vino encima. Corrí asustadísima con mis piernitas cortas, pero la gansa me alcanzó enseguida y me volteó. La mala suerte fue total, se le enredaron las patas en mi pelo y el bicho se asustó más que yo. Me empezó a picotear y me abrió un tajo en la pera que, con el tiempo, tornó en esta cicatriz que tengo ahora. Cuando creí que me mataba, Donato me la sacó de encima. Agarró al pájaro del cogote y lo azotó varias veces contra el piso. Yo quedé bañada en sangre. Aquel episodio hizo que, a esa cortísima edad, entrara en otra etapa. No estoy diciendo que perdí la inocencia, pero seguro dejé de ser la nena que era. El daño se me metió en la cabeza como una variable concreta. Ser objeto de un odio así, tan puro, tan legítimo, me despertó a otra vida, una mejor, más verdadera.

7

Gahan terminaba de golpe: se cortaban las calles y empezaba el llano. No había transición entre un lugar y otro, pero eran regiones bien diferentes. En el campo, por ejemplo, la tierra era pesada y llena de vida; en el pueblo, en cambio, esos mismos terrones bravos –como le gustaba decir a mi padre– se convertían en polvo gris. Mitre, la calle principal, tenía siete cuadras comerciales. Había mercerías, tiendas de ropa blanca, panaderías, almacenes y una farmacia bien abastecida en una ochava. Después –hacia los cuatro puntos cardinales– se levantaban los barrios de casas bajas y, de pronto, con un límite bien determinado, la nada.

Al oeste, en plena llanura, se abría una zona colmada de calabazas grandes y rugosas mezcladas con el yuyal. De esas matas, cada tanto, nacían flores útiles para curar el empacho. Por esos lados, había también un senderito que desembocaba en un galpón. Según los vecinos, en ese lugar había funcionado la Cooperativa Agraria y, cuando se disolvió la sociedad por desavenencias entre los miembros, se usó para alojar animales: conejos, gallinas, algún burro. Los atendía Bartola, una mujer que me daba terror. Tenía la nariz chata, como aplastada, y el culo enorme, completamente desproporcionado con su cuerpo flaco. Ya de adulta, supe que Bartola era diabética y que le tuvieron que cortar un pie. Renga y todo, trabajó en el galpón hasta que se hizo vieja. Recién en ese momento, aceptó mudarse al pueblo. Medio de favor, la emplearon en la fonda como ayudante. Según me fui enterando –mi madre largaba la información a cuentagotas– su vida fue apacible, y el año pasado, a sus noventa y tres, murió en la puerta de su casa, sentada en una silla enana que, en la última etapa, ocupaba casi todo el día.