Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

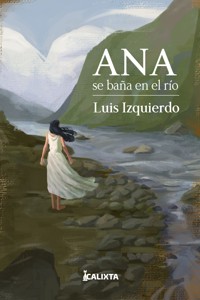

- Herausgeber: Calixta Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La madrugada fue apagando mis recuerdos La abuela ha escapado de su San Mateo natal. Arrojada por la violencia y la desolación del abandono forzado, viaja a Bogotá y se esconde de su familia durante más de cuarenta años; cambia su nombre, enajena su identidad e inicia una vida en una ciudad que se expande como un pulpo en pleno siglo XX. Ayudada solo por su propia fuerza y una red de mujeres amigas; como un tejido ancestral, teje su destino alrededor de un gran secreto. Su hija y su nieto jamás sabrán la verdad, sino hasta que ella así lo decida. Una historia que entrelaza la ciudad, la familia y la potencia del verdadero amor, mientras indaga por la genealogía que se construye con las ausencias que se originan en el campo y en el cuerpo. La tercera novela de Luis Izquierdo hace un bellísimo homenaje a las mujeres que forjaron nuestro pasado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La ciudad de las Ausencias

©️2024 Luis Enrique Izquierdo

Reservados todos los derechos

Calixta Editores S.A.S

Primera Edición Septiembre 2024

Bogotá, Colombia

Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S

E-mail: [email protected]

Teléfono: (571) 3476648

Web: www.calixtaeditores.com

ISBN: 978-628-7759-03-9

Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado

Editor: Maria Fernanda Medrano Prado

Corrección de estilo: Diego Santamaría García

Fotografía de Cubierta: Archivo personal del autor

Diagramación: David Avendaño @art.davidrolea

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor

A mi madre, Herminda Reyes,

su amor incondicional está presente en cada una de las líneas de esta historia

y marca la búsqueda de nuestra propia genealogía.

Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Porque polvo eres, y al polvo serás tornada

Génesis 3,19

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.

Mateo 25,1-4

Mi muy querida Madre […]Puesto que todos los recuerdos que tenemos de ti son de bondad y de energía, y que has dado tu fuerza para criarnos, esto significa que estás en el único paraíso que existe de verdad para una madre, que es, pienso yo, el corazón de sus hijos. ¿Ves a qué me refiero?

Antonio Gramsci

Madre del tiempo tú me has visto llorar de memoria cuando aún no era.Madre del tiempo tráeme la mirada desnuda del amado,tráeme la mano del viento del amado,tráeme su sexo de madera colérica,tráeme su piel de sonido de tambores.Madre del tiempo tráeme la flor incendiada que crece en la lengua de la muerte.

Alejandra Pizarnik

Nuestro árbol genealógico por una parte es la trampa que limita nuestros pensamientos, emociones, deseos y nuestra vida material... y por otra parte es el tesoro que encierra la mayor parte de nuestros valores.

Alejandro Jodorowsky

En memoria de Tulia Reyes Vásquez (28 de junio de 1925 – 1 de octubre de 1998) y Cleofelina Reyes Vásquez (25 de julio de 1933 ),

mujeres inseparables y origen de la escritura.

PREÁMBULO

Escribí Polvo eres en un intento por entender el pasado de la abuela: el desarraigo de su San Mateo natal, la huida de Tunja y los mecanismos que usó para camuflarse en una ciudad que desde mediados del siglo veinte hasta ahora empezaba a construirse, pero que –como Cronos– devoraba a sus hijas e hijos y los escupía a un futuro incierto.

El cuerpo de la abuela fue mutando en ese viaje que es la vida misma: La niña quedó atrás, en las montañas verdes de San Mateo, al norte de Boyacá, en el territorio Uwa. Allá se quedó con los ancestros que fueron capaces de dar su existencia, por medio de un suicidio masivo, para no entregar su corazón y su tierra al conquistador; ella guardó su legado, el de sus padres y el de esas tierras, que se alzan hasta 5.380 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Nevada del Güicán. Así, ese cuerpo fue madurando hasta estar preparado para el amor; y quizá esa misma transformación, ese sentir, ese llamado que le corría por la sangre, fue lo que la hizo aborrecer las impertinencias y los gritos de su cuñada y lo que la incitó a lanzarse a una carrera en solitario. Esa sensación de sentir que estaba viviendo una vida que no era la suya y, de alguna manera, que le robaba a su hermano la paz y la tranquilidad hicieron que, poco a poco, la abuela se opusiera a los designios del Padre y fuera planeando su propio destino, y por ende, el nuestro.

Llegar a Bogotá no fue fácil, y buscar un lugar mucho menos, pero el abuelo le ayudó desde el primer momento y, aunque al principio desconocía que él comenzaba a desearla, de manera paulatina, ella empezó a sentir un calor interno que le fue imposible detener, hasta que los dos cayeron en una hoguera, que devastó sus campos y revitalizó la tierra. Sin embargo, la abuela adolescente no estaba lista para ser madre. Y si bien, eran épocas en que las mujeres tenían sus primeros hijos a temprana edad, ella en su interior era una niña del campo que aún añoraba el columpio y los abrazos de su padre. Los cambios de su cuerpo apenas eran asimilados, y una vida gestándose en su interior no era solo un reto, sino un enigma, una ecuación que, de a pocos, iría resolviendo. Para completar, en cuanto sintió que estaba embarazada, sabiendo del pecado de sus decisiones, se lanzó a buscar un nuevo trabajo y huir lejos del hombre que amaba. Cuando por fin le contó a Elenita, quien en secreto ya sabía todo lo que ocurría en las habitaciones de la casa del barrio Panamericano, su amiga le propuso que buscará ayuda en su familia, «es el momento de regresar», le dijo.

Pero la abuela se negaba a ser encontrada.

Elenita desconocía que la abuela ya había escrito su historia, que el mismo día en que abandonó el campo, abrazó a su padre y dio un beso en la frente a su madre, juró en silencio desaparecer y ella sola labrar su vida, pues no existía una forma distinta de hacerlo. A su corta edad, guiada por el sueño nocturno –en el cual los monstruos de la noche ahogaban su existencia frente a la mirada atónita de todos; en el que los campos eran encendidos y el río se convertía en el vertedero de cuerpos inertes; en el que la sangre, como en la sagradas escrituras, marcaba las casas de puertas abandonadas y la tierra era abonada por el miedo–, comprendió que solo ella podía tejer el destino y que solo a ella le era permitido tomar las decisiones, ella era la hacedora de mundos; así que, frente al recuerdo de sus ancestros, prometió no volver a buscarlos hasta que fuera el momento preciso.

Así fue cómo descendió de la montaña, sabía que al momento de tener su propia familia por nada del mundo la desampararía, así tuviera que inmolarse para no generar la repetición del abandono forzado. Todas esas experiencias grabadas en la mente, su niñez y adolescencia, hervían de tal forma que construían a la mujer que modificaría para siempre la existencia de la ciudad, uniéndose a más mujeres que, como ella, habían sido marcadas desde el nacimiento con el estigma y la gracia de ser útero, amor, llanto, fuego y ceniza.

Su familia no era una alternativa, por un tiempo ella se saldría de esa formula, desaparecer no era solo una decisión, sino que era el principio de un plan milimétrico. Así que las voces que mi madre pudo escuchar desde el vientre fueron de las amigas, la radio y el pensamiento de la abuela que recordaba constantemente las montañas de su San Mateo, para no olvidarlas, para cargarlas y adherirlas en el cuerpo y sentir el vuelo de las aves, el olor de las montañas, escuchar el canto de la tierra. Y ese pensamiento que venía en las noches, frente a contarle o no a su hombre que habitaba dentro de ella y que su sangre estaría ahora en otro cuerpo, en otra carne.

Ese pensamiento de la transmutación de la carne le apasionaba, y si bien en su mente no era claro, ella sabía que una parte de él estaría por siempre con ella. Contárselo por ahora no era una salida, debía pensar rápido, decidir y Elenita seguía insistiendo. Que mi madre viviera sin padre debería ser una decisión suya y no de la cobardía de un hombre, por eso guardaba silencio. De lo que estaba segura era de que no volvería a enamorarse, el amor muerde el alma, la mastica a pedacitos y la escupe, estaría mejor sin esa sensación, sin la zozobra del amor, suficiente era con lo vivido, la recompensa ahora estaba dentro de su cuerpo y unos cuantos meses la separaban de conocerla.

Todo esto fue un misterio que resolví en parte cuando, en la Clínica Fundadores, la abuela me contó retazos de esa vida, precisamente mientras Cronos comía lentamente su estómago y Mnemosine intentaba por todos los medios persistir en el tiempo eterno de la creación.

Sobrevivir se convirtió en el modus operandi de la abuela, y aunque de niña sabía que contaba con su intuición, con la confianza que su padre le enseñó cuando jugaban cerca a la casa, en el columpio atado al árbol, en contraposición, el amor era algo que desconocía, ese sentimiento que se anida como pájaro en la boca del estómago y que produce como ganas de vomitar, que es como sentirse lleno, y que como agua va bajando y se mete entre las piernas y pareciera que se tienen ganas de ir al baño, pero es como un miedo, como un ahogo, que se convierte poco a poco en una luz, pájaro fuego anidado, y da un calor ahí cerquita al corazón, que quema

que quema

que quema.

Ese fue el estremecimiento que sintió en el momento en el que el olor del abuelo llegó hasta ella. Por eso, cuando empezó a sentir de nuevo esa molestia en el estómago pensó que algo pasaba con el único hombre que había amado, que el amor se estaba escabullendo de este mundo, que la oscuridad estaba cerca. En esos días finales de la Clínica Fundadores, relataba que le encantaba cuando él se ponía esa colonia y salía del baño dejando su fragancia por toda la casa. Y entonces ella se metía al baño a limpiar, buscando ese olor que le causaba tantas cosas, que se le iba clavando en el cuerpo. Dejaba cada azulejo impecable, no quería que él pudiera sentir ni un leve polvo en sus pies descalzos. Lo imaginaba frente al espejo arreglándose, dejando su bigote perfectamente cortado, el jabón en el tazón, la brocha, la cuchilla en la maquina recién puesta para que pasara sin dañar su cara, pero dejando su piel lisa, solo el bigote, que ella veía en algunas revistas y en las películas mexicanas cuando los domingos se podía escapar al cine. Cada día que pasaba, para ella la distancia se hacía más grande, pero para él se acortaba; de la niña que llegó a la casa, a la mujer que entraba al baño después de él, ya no existía ese mundo distante y empezó a sentir esa locura.

Las palabras de la abuela resonaban en mis oídos mientras el cáncer que estaba hospedado en el mismo lugar donde sintió por primera vez el amor, se pegaba y se le petrificaba en el cuerpo.

Ella no sabía qué hacer y mucho menos lo supo cuando el abuelo la alcanzó en el baño, se quedó mirándola y para ella fue como empezar a caminar sobre una delgada línea, su corazón se aceleró y ese sentimiento extraño y el dolor en la boca del estómago se hicieron más potentes. Sigilosa, sutil con el trapero, corrió la puerta y la cerró, él se quedó del otro lado en silencio, «yo lo sentía, sentía su respiración y como quería que estuviera más pegadito a mí, yo creo que ahí fue donde se volvió loco por mí», me dijo y fue cerrando despacio los ojos y se quedó en ese sueño que la alcanzaba, se perdió en ese momento, cruzó el umbral del recuerdo y en ese sueño, uno de los últimos de su vida, rememoró cada uno de los segundos del único hombre que amó, del único hombre que le dio la vida y la muerte en el mismo momento. Como yo estaba allí, sentí ese día que la historia pasaba y se pegaba a mi cuerpo, pero descodificar eso, solo es posible mediante el amor.

Mi misión era armar ese complejo entramado de decisiones y de afectos que, a su paso, fueron deteriorando y debilitando el cuerpo de la abuela; mientras eso pasaba, la memoria iba floreciendo, intentaba comprenderme, al tiempo la comprendía a ella, y la culpa se acercaba cada vez que el manuscrito se entorpecía o se frenaba y las imágenes se ponían vagas.

El ascenso y descenso de la abuela incluía la vida de mi madre y la mía propia, las cuales fueron apareciendo colateralmente, pues nosotras somos un entramado, un tejido, un arte iniciado por la araña de la Clínica Fundadores que vigilaba desde el techo. Siempre existieron arañas en los lugares donde nos encontrábamos y mi abuela las dejaba vivir junto a ella. Lo que no sabía era que ella misma era la araña tejedora de historias y que al mismo tiempo atrapaba en ella a sus enemigos para devorarla, solamente el Tiempo fue capaz de llevársela, pero para cuando llegó, ella ya había acabado de dar la última puntada.

…Polvo eres,

La casa sigue en pie, un buldócer parqueado en la acera contigua la acecha. Un enjambre de palomas realiza su último vuelo, sus sombras a contraluz ascienden hacia los tejados de la iglesia, la sombra de un hombre que salta desde la máquina levanta una pequeña nube de polvo, respira profundo. A su alrededor las demás edificaciones, como cuerpos cremados en los hornos, se han amalgamado con la tierra, los escombros son los vestigios de los desaparecidos. La devastación me recuerda los monstruos marinos de los libros ilustrados de aventuras que mi madre traía a casa en la noche mientras yo dormía. Los sacaba de la biblioteca de la Universidad Distrital o los compraba en el punto de venta que estaba en el edificio, justo antes de subir las escaleras. Estaban llenos de letras. Cuando era niño e íbamos a la Plaza Santander donde hacían unas ferias de libros en la calle, me compraba unos de pastas duras y cuando se abrían se desplegaban las figuras en formas tridimensionales, el pulpo se extendía más allá de las páginas, yo sentía sus ventosas adhiriéndose a mi cuerpo, el sueño se repetía noche tras noche. Era devorado por los libros.

La casa de la infancia permanece acostada sobre la calle; el tiempo ha pasado y las cicatrices que se deslizan por sus paredes son las grietas por las que transita la conciencia: el ladrillo vencido por el clima, los vidrios aniquilados por el paso del tiempo, el vandalismo, el abandono. Cuando niño pasaba mi mano por las paredes y sentía que era parte de ellas y me adhería, buscaba fusionarme con el material, quedar pegado como si fuera una pintura, un cuadro. Adentro, lo he visto antes, sus paredes son como piel en la que los grafitis y dibujos son tatuajes que marcan el cuerpo. Los vecinos han intentado mantener el barrio Panamericano en pie, sus casas y sus historias, pero ha sido imposible, primero convertidos en fábricas, y ahora destruidos para dar paso a edificios gigantes de kilómetros de altura, donde residirán las almas encajonadas en apartamentos, cerca al Centro de Memoria, cerca de nuestros muertos en el Cementerio Central.

Espero con paciencia que alguien abra la puerta, que se oponga al sacrificio, pero ni siquiera yo soy capaz de hacerlo, llevo dos horas mirando la casa, al amanecer el buldócer prenderá sus motores, envestirá como un toro el hogar de mi infancia, aniquilará los recuerdos, enterrará la zozobra: golpe tras golpe, como si tocaran con la misma angustia que la abuela tenía el día en que por fin pudo entrar por la puerta, abrirla mientras todo se iba descolgando, desvaneciendo a su alrededor, para ser parte de la casa por fin, como si volviera al útero materno, como si ella fuera el vientre, el origen, el líquido amniótico.

La maquinaria lleva casi dos semanas acá, he logrado detener la demolición unas cuantas semanas, la muerte de la abuela nunca la pude detener, llegué tarde esa noche y ella ya no tenía ni la fuerza, ni el aguante, su cuerpo se fue debilitando poco a poco, como lo han hecho los martillos neumáticos con las edificaciones. Una explosión tras otra, una muerte tras otra, un viaje tras otro, un trasteo tras otro, un no por respuesta en la cocina, un no por respuesta en la lavandería, un no por respuesta en la miscelánea, un no por respuesta en la tienda, una serie de noes que se le iban pegando al cuerpo, que ablandaron su coraza. Las paredes picadas son removidas por palas mecánicas que llevan el escombro a la volqueta, de allí al cementerio, asegurándose de que no quede ningún rastro, la otra parte terminará siendo el subsuelo sobre el que se construya de nuevo. «Si las paredes hablaran».

Avanzo hacía la puerta, soy incapaz de tocar el timbre, el miedo me consume por dentro, me sube como una energía que empieza desde los dedos de los pies y va escalando, hace un remolino en mi pelvis, destroza mi pecho, calienta mi garganta y sale por la coronilla de mi cabeza, es absurdo sentirse así. Ladrillos oscuros, puerta de madera, la recuerdo más clara, más grande tal vez, la luz hace que las cosas se vean mejor y creo que la ciudad ahora es grisácea, además cada vez está más oscuro y la luz del poste es insuficiente, estoy en penumbra, toco el ladrillo, la ciudad contaminada, un polvo seco se pega a mi dedo, lo limpio en mi pantalón. La puerta es de madera, la chapa era brillante, estoy seguro, tal vez la han cambiado varias veces, atrás había una tranca, una enorme pieza de acero o de hierro que atravesábamos para dormir seguros, seguro la mantuvieron, este territorio es hostil. ¿Quién habrá dormido acá después de mí?, ahora, ni siquiera sé si está habitada; 22-43 se puede leer en la placa, desgastada por el tiempo, el metal ahora se vuelve arena con la lluvia.

Toco el timbre, sé que la abuela se despertará, bajará las escaleras y me abrirá la puerta y me balancearé contra las paredes, mientras ella me ve subir y piensa en su dios. Escuchará mis sonidos, se sentará en el borde de la cama, prenderá la pequeña lámpara de su mesa, abrirá la Biblia y leerá un salmo, una epístola o un canto que la tranquilice; orará en silencio por mí, pedirá que me recupere pronto, que la droga salga de mis venas y que me mantenga limpio. Limpio es una palabra que usan en el culto, y ella alza los brazos y piensa en mí, pide a su dios que me aleje de las tentaciones, que me proteja con su manto sagrado, que me salve…

que me salve.

Ahora no soy capaz de tocar la puerta, el dolor se me clava en la boca del estómago, siento que la cabeza se me estalla.

La abuela llegó acá en invierno –o por lo menos eso creía ella– llovía todo el tiempo, una lluvia fina que, junto con el frío, le penetraba la piel, le pasaba por la carne, se deslizaba por los filamentos de los músculos hasta llegar adentro, se sentía como si las gotas heladas se fueran metiendo en los huesos y se los fueran comiendo, como si un enjambre de abejas o de hormigas, o de termitas se metiera y se comieran todo. Sí, como el chifonier cuando cogió gorgojo, «así se siente el frío cuando la ropa se moja y no hay cómo cambiarse», repetía. «Llegué con una mano atrás y otra adelante», solía contar y a mí me duele decirlo, no sé si hablar de eso, si borrar esa parte del texto, si mantener su heroicidad, su fuerza intacta. Venía arropada con un saco de lana comprado en Tunja y una falda de paño grueso, zapatos bajitos en cuero y medias veladas, estaba vestida de domingo desde el martes que empezó la vida, que empezó la huida. La editora ha querido cambiar esto varías veces, nos hemos sentado a discutir, pero prefiero dejarlo así, como si se tratara de una cadencia, de una melodía, que va y viene, que se mete dentro del otro, como pequeños dulcecitos que terminan por carcomer el alma. Así el escombro esté lejos algo nos conecta a él, es como si fuera imposible deshacerse del recuerdo, mi abuela decía que la tranquilidad de los animales se debía a que preferían vivir el presente, ocupándose de cada día a la vez, que eso estaba en la Biblia, que ahí estaba todo; cuando le preguntaba por la huida, guardaba silencio; si le preguntaba por la familia, guardaba silencio; si le preguntaba por la nieve, por el frailejón, por la montaña, por su infancia, guardaba silencio; me miraba con esos ojos casi negros, me abrazaba y me decía que tenía que leer la Biblia, que después hablábamos de eso.

Mientras yo dormía pasando la resaca, ella entraba al cuarto a tientas, ponía una mata de ruda debajo de la cama, las cortinas pesadas no dejaban pasar la luz, por lo cual el ejercicio era aún más complicado. Mientras ponía la ruda, echaba gotitas de una agua de hierbas que había cocinado toda la tarde, escuchaba mi respiración entrecortada, iba rezando en voz baja, como conjurando el espacio, como embrujando al cuerpo, como orando al alma. Y mientras se perdía con su dios para protegerme, se le venían las imágenes de Soata, de Tunja, de Bogotá, los hombres –siempre los hombres– acechando y, cuando sentía esa mirada, la abuela solo atinaba a cogerse el pecho y apretar con fuerza su protección.

Ella sentía el sudor pegado a la piel, del cuello le colgaba un escapulario rezado, su cielo era su pecho que se abría infinito y la cobijaba con pujanza; para sobrevivir no tenía más que la fuerza de sus propias decisiones. En el escapulario se podía ver a la virgen de Chiquinquirá, la misma que la acompañó hasta que el Pastor le dijo que la Virgen era una invención de los curas, a ella eso le importó un carajo, pero le sirvió para entender que su fuerza estaba en mantener su fe intacta. La Virgen rezada le hablaba en las noches, la aconsejaba, la invitaba a seguir el juego, la Virgen coqueta la incitaba a conquistar a su hombre, pero no para que la protegiera, con ella era suficiente, simplemente para sentir en el cuerpo ese calor que quema, eso que no se sabe qué es, pero que permite que el cuerpo se abra y vuele sin control por un ratito…

por un ratito…