Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

Una poderosa historia de exilio y amor «La cocina del azafrán es, a la vez, una historia de amor y una parábola sobre el exilio».JESÚS AGUADO, Babelia, El País Un día de otoño, en Londres, los oscuros secretos y el turbio pasado de Maryam Mazar salen violentamente a la luz con trágicas consecuencias para Sara, su hija embarazada, y su sobrino Saeed, que acaba de quedarse huérfano. Destrozada por la culpabilidad, Maryam no encuentra más solución que dejar la comodidad de su hogar para regresar a Mazareh, el remoto pueblo de Irán donde comenzó su historia. Allí deberá enfrentarse a su pasado. Sara la sigue para entender las raíces de su infelicidad, y lejos de las calles de casas adosadas de Londres, en un país de llanuras barridas por el viento y montañas coronadas de nieve, descubrirá al fin el terrible precio que Maryam tuvo que pagar por su libertad, y el amor que tuvo que dejar atrás. Yasmin Crowther nos ofrece, en esta espléndida ópera prima, una apasionante historia a caballo entre dos tiempos y dos mundos opuestos, pero indisolublemente unidos. «Una maravillosa exploración acerca del poder de la herencia».Publishers Weekly «Un libro sobre las fronteras, allí donde los impulsos inconscientes se convierten en decisiones aparentemente racionales, donde se enfrentan también los diferentes valores culturales».The Sunday Telegraph

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

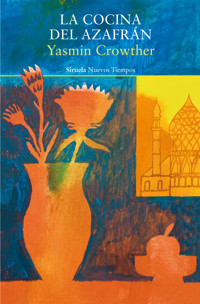

La cocina del azafrán

Para mis abuelas,

Eleanor Powell y Khadijeh Assadi Moghadam,

y para Ella y Ali

¡Ah, amor, seamos fieles

el uno al otro! Porque el mundo que parece extenderse

frente a nosotros como una tierra de ensueños,

tan variado, tan hermoso, tan nuevo,

no ofrece en realidad alegría alguna, ni amor, ni luz,

ni certeza, ni paz, ni alivio en el dolor;

y estamos aquí como en un valle cada vez más oscuro

que azotan las confusas alarmas de refriegas y huidas,

donde ejércitos ignorantes se enfrentan al caer la noche.

Matthew Arnold, Dover Beach

En el noreste de Irán, en las llanuras de Khorasán, hay un pueblo llamado Mazareh. Es un panal de muros de barro de color pardo donde las llanuras lindan con las estribaciones de las colinas, lejos de la ciudad más cercana, Mashhad, con sus cúpulas doradas y minaretes. Acoge a cuarenta familias o más, cuyas generaciones han labrado la tierra y han cuidado los rebaños de la otrora poderosa familia Mazar, que dio su nombre al pueblo.

Pero Mazareh tiene su propio significado –pequeño milagro–, y también muchas estrellas que surgen de la tierra al anochecer. Es una tierra de supersticiones, aunque la gente es devota. Si vas allí ahora, verás que a un extremo del pueblo están construyendo una nueva casa de oración de ladrillo rojo en sustitución del ruinoso santuario. Si miras con un poco de atención detrás del viejo santuario en un día de verano, puede que veas flores silvestres, amapolas hechas jirones depositadas al pie de una piedra que el liquen ha veteado de amarillo.

Mira con más atención aún y verás que no se trata de una piedra sino de dos, cuerpo y torso, una mujer de piedra que ha estado allí mucho más tiempo del que nadie lograría recordar. Puedes pasar de largo y no darte cuenta de su presencia, pero en la oscuridad de la noche el viento sopla a través de los agujeros de su cuerpo y se la oye suspirar. Vigila el paso del tiempo. Sigue allí ahora, mientras el planeta gira. Sus corrientes chapotean a través de ella. Tempestuosas o mansas, las ráfagas y los vendavales de las estaciones y los siglos la hacen cantar aunque no tenga boca, lengua o voz propias.

Ésta es su historia, la que podría contarte si estás dispuesto a escuchar.

1

Londres

En una soledad de mil leguas de calado

Se apoya el lecho en el que yacemos, querido mío;

Aunque te amo, tendrás que saltar;

Nuestro sueño de seguridad debe desvanecerse.

W. H. Auden

Es extraño no saber que estás vivo, o siquiera que estás a punto de morir. Así tiene que haber sido para mi hijo aún no nacido. Mi primito me había dado una patada en el vientre cuando lo cogí para impedir que saltara desde la verja del puente a las frías aguas verdes que se precipitaban hacia el mar. El grito de mi madre mientras corría hacia nosotros resonó en mis oídos y el mundo se detuvo: la agitación del Támesis en marea alta, el estruendo del tráfico al cierre de los colegios y el temblor del puente. En ese momento, mi hijo empezó a morir.

Después, el mundo reanudó su movimiento. Los coches siguieron circulando como si nada hubiera pasado, y mi primo Saeed y yo seguíamos aferrados el uno al otro tras caer en la acera. Cuando mi madre nos alcanzó por fin, puso a Saeed de pie de un tirón, lo zarandeó con fuerza y gritó en farsi de tal manera que no me habría extrañado que Saeed intentara volver a tirarse al ávido río. Pero el río ya se había cobrado una vida aquel día. Saeed se miró los pies. Mi madre sacudió las manos abiertas hacia él, hacia el cielo, y preguntó qué habían hecho ella o la madre muerta de Saeed para que éste se tomara su vida tan a la ligera. Sólo cuando hizo una pausa para recobrar el aliento se dio cuenta de la mancha de sangre que se extendía poco a poco por mi falda azul pálido.

–Oh, Sara –se arrodilló en la acera–. Saeed, busca su móvil –empujó mi mochila hacia él y el resto de mi vida se derramó sobre el puente: los ejercicios escolares por corregir, redacciones sobre Otelo y Desdémona de los alumnos de los últimos dos cursos; una manzana, un frasco de cápsulas de ácido fólico, protector labial de fresa, mi diario, un pequeño álbum de fotos y, debajo de todo eso, mi móvil. Uno de los dos llamó al 999 y sentí que Saeed me rodeaba con su anorak, vi sus brazos delgados y morenos, la piel de gallina y los cardenales de los matones del colegio. Apoyé la cabeza en la rodilla de mi madre mientras los espasmos se apoderaban de mi cuerpo y lloré por la vida perdida que no había llegado a conocer; por Julian, mi marido, que estaba en algún sitio sin saber nada de lo ocurrido; y por mí misma.

«¿Qué estoy haciendo aquí?», había preguntado mi madre llorando un poco antes, ese mismo verano, en plena limpieza de su inmaculada cocina, meneando la cabeza mientras volvía a pasar el trapo por las encimeras, cambiaba de sitio el frutero y se negaba a sentarse.

Su hermana pequeña, mi tía Mara, había muerto, y mi madre no la había visto desde hacía más de un año. Cuando yo pensaba en Mara recordaba, sobre todo, su risa, que borboteaba como una cascada desde su boca. Todo en ella había sido generoso. Incluso cuando estaba en silla de ruedas, con el pelo muy corto e hinchada por las drogas, era guapísima. Y mi madre y ella no habían podido despedirse. Más o menos cinco décadas y dos continentes, París, Berlín, Viena, Praga, Bucarest, Estambul, Baku, Mosul, Kirkuk y Tabriz se extendían entre la vida de mi madre en Londres y la muerte de su hermana en Teherán.

No ayudó en nada que el marido de Mara se volviera a casar de inmediato. Mi madre había llorado y gritado por teléfono contra la traición, movida por su propia culpabilidad. Los dos hijos mayores de Mara ya estaban crecidos, pero el más pequeño, Saeed, sólo tenía doce años. Era alto y delgado, con la piel oscura de su padre, una cara solemne y angulosa y grandes ojos verdes sobre los que raras veces bajaban las densas pestañas. Llegó a casa de mis padres a principios de aquel otoño y se instaló en mi antigua habitación, apretujando sus cosas en los huecos que mi madre había hecho entre los vestidos viejos, libros, juguetes y fotos que yo había dejado o guardado allí desde que me había ido, quince años antes.

El fin de semana siguiente cogí el coche y fui desde mi casa en Hammersmith hasta la casa de mis padres. Era domingo por la mañana y me había despertado temprano; la ventana vibraba en el marco por culpa de un viento seco que ya había soplado antes desde el Sahara y Arabia, dejando arena en los alféizares y en los capós de los coches, doblando los viejos y acartonados árboles de Londres durante la noche. Cuando desperté, Julian estaba hecho un ovillo a mi lado, con la mano en mi vientre, que seguía creciendo; ráfagas de aire cálido entraban por la ventana.

–Ven a comer con nosotros, así conocerás a Saeed –rodé hacia él.

–La próxima vez –me acarició la espalda–. Vienen unas semanas de mucho trabajo. Haz tus honores iraníes, yo me encargaré de todo por aquí.

–Bueno, pero prométeme que vendrás pronto a saludarlos.

–Prometido –me besó en el cuello–. Voy a echar de menos las comidas de tu madre.

Mis padres tenían una casa en Richmond Hill, grande y apartada de la carretera, lejos del resto del mugriento Londres. Los pinos de la entrada siempre eran los primeros en darme la bienvenida, con el aroma a limón de sus hojas y el recuerdo de los veranos de la infancia, cuando gateaba hasta las copas de los árboles, a menudo huyendo de las discusiones de mis padres, para sentarme en paz entre las motas de polvo con los tobillos ensangrentados. Recorrí el cuidado sendero de baldosas negras y blancas que llevaba a la puerta. Mi padre la abrió antes de que llamara.

Nos abrazamos.

–Tienes buen aspecto.

Me apartó para verme mejor.

–¿Cómo van las cosas? –pregunté, y él alzó los ojos al cielo.

–Saeed está arriba, familiarizándose con la habitación. Yo lo veo bastante bien. Tu madre está en el jardín. Quería tranquilidad. Creo que está un poco abrumada.

–Voy a buscarla –dije, y él desapareció en su estudio forrado de libros.

Mientras cruzaba el vestíbulo aspiré el olor a comida que llenaba la casa: el suave aroma a almidón del arroz basmati, el azafrán, el cordero asado. Pasé por la cocina, que tenía las ventanas empañadas, y por el estrecho pasillo azul con sus largas alacenas llenas de henna, hierbas, higos secos y limas del último viaje de mi madre a su tierra natal. El aire estaba fresco sobre el suelo de terracota; bajé los peldaños hasta la puerta trasera que daba al jardín.

Mi viejo lector de casetes sonaba detrás del seto de tejo, al otro lado de la rosaleda: el sonido metálico de los tambores tombok y el sitar. Pasé junto al invernadero, a uno de cuyos lados crecían el jazmín y la higuera, inclinándose sobre el sendero, y encontré a mi madre en el césped del fondo, tranquilamente arrodillada, concentrada en las malas hierbas que estaba arrancando con las manos. A sus más de sesenta años seguía siendo hermosa, con sus altos pómulos y el pelo oscuro que le llegaba a los hombros.

–Salaam, mamá –dije en voz baja, pero ella se volvió muy deprisa, sobresaltada, y al verme sonrió con los ojos llenos de lágrimas.

Se secó la cara con el dorso de la mano, dejándose un churrete de barro en la mejilla.

–Hola –se levantó con cierta rigidez–. He estado pensando en Mara; en cuánto me gustaría que estuviese aquí. Pasamos muy poco tiempo juntas.

La abracé; me pareció pequeña y frágil.

–Os recuerdo a ti y a Mara bailando aquí esta misma música hace unos cuantos veranos.

Era una danza de su infancia: bailaban con los brazos levantados, pasos breves, sinuosos y lentos, meneando las caderas en una parodia de sensualidad, una hermana de ojos almendrados frente a la otra.

Mi madre sonrió.

–No sé qué pensarían los vecinos.

Ambas miramos por encima de los setos pulcramente podados.

Más tarde subí al piso de arriba para decirle a Saeed que bajase a comer. Había diez puertas de roble más allá del amplio descansillo, iluminado al oeste por una vidriera de colores tan alta como la escalera. Llamé con suavidad antes de abrir y presentarme. Él se puso de pie y me estrechó la mano con una educada inclinación de cabeza que me arrancó una sonrisa. Su cortesía contrastaba con los traviesos críos de doce años a los que daba clases en el colegio.

–Precioso –dije, mirando sobre su hombro mis viejas pinturas acrílicas, que estaban en la mesa. Había pintado una gacela en fuga, en ámbar y dorado, con las patas delanteras y traseras extendidas como un caballito de balancín–. ¿De dónde has sacado la idea?

Me habló de un antiguo tapiz persa que colgaba junto a su cama en Teherán.

–La gacela estaba en la esquina que había más cerca de la almohada. Cuando mi madre se puso enferma y yo no podía dormir, seguía el dibujo con el dedo –mientras hablaba alzó la mano y trazó otra vez el contorno de la gacela en el aire, entre los dos.

Mi madre se reunió con nosotros y apoyó la mano en el hombro de Saeed para estudiar a su vez la pintura.

–Mara también dibujaba de maravilla –dijo–. Cuando llegué a Inglaterra le mandaba a Irán cintas de Elvis Presley, y ella me enviaba sus dibujos del pueblo y de nuestra familia –cerró los ojos bajo la luz amarilla del sol.

–¿Los guardaste? –preguntó Saeed, levantando la cabeza para mirarla.

–Están en el desván, por algún sitio. Me ponían triste. Echaba muchísimo de menos a todos. Te los enseñaré un día... pronto. Pero vamos, es hora de comer.

–¿Por qué viniste a Inglaterra, tía Maryam? –preguntó Saeed mientras bajábamos la escalera, con una curiosidad infantil en la voz.

–Bueno –contestó ella, sin apartar la vista de los escalones–, había terminado mis estudios de enfermería en Teherán y no podía volver a Mashhad. En aquel momento me parecía una aventura. Mi padre se alegró de mandarme aquí, supongo –su mano se deslizaba por la barandilla de roble, con sus venas azules, sus nudillos blancos, los desvaídos cortes y cicatrices del jardín.

Saeed bajaba tras ella. Al pasar por delante de la casita de Hansel y Gretel de la vidriera, se volvió a mirarla.

En el comedor, mis padres hablaron del colegio al que Saeed iría al cabo de unas semanas, mientras los ojos del niño saltaban del uno a la otra.

–Verás cómo mejora tu inglés –dijo mi padre, cortando en trozos una pierna de cordero–. Cuando Maryam llegó aquí sólo sabía unos cuantos versos, cosa excepcional, pero poco práctica.

Todos los ojos se posaron en ella, que se ruborizó mientras nos servía el arroz.

–Mi madre decía que habías tenido un profesor particular de inglés –dijo Saeed.

La mano de mi madre se quedó suspendida sobre su plato; unos granos de arroz con azafrán cayeron sobre el mantel de lino color crema.

–Sí, es verdad –frunció el ceño y se quedó ausente un momento, haciendo rodar con los dedos los granos caídos hasta que se rompieron y mancharon el lino–. Fue hace mucho tiempo; en otra vida.

Mi padre se echó hacia delante en la silla, acercándose a ella.

–¿Estás bien, Maryam?

–Sí –se llevó el dorso de la mano a la frente–. Perdonad, voy a coger un trapo para limpiar esto. Es por tanto hablar de Mara, del pasado. Has traído de vuelta las cosas muertas y desaparecidas, Saeed.

Mientras ella salía de la habitación él inclinó la cabeza, y yo le apreté la mano.

El día del puente Saeed llevaba un mes yendo al colegio, y no lo habían dejado en paz ni un solo momento. Mi madre me había llamado, muy preocupada, para decirme que la policía lo había encontrado vagando en horas de clase, desorientado, por el centro comercial de King’s Mall. Lo habían llevado a la comisaría de Hammersmith y estaba esperando a que alguien pudiera recogerlo. La llamada llegó a mediodía; como yo no tenía clases aquella tarde, dije que me reuniría allí con Saeed y con mi madre al cabo de una hora.

Crucé a pie Ravenscourt Park. Era un hermoso día de otoño: el camino estaba cubierto de hojas de arce de color rojizo y había un ligero olor a fuego de leña en el aire. Mientras me apresuraba entre las madres que empujaban sus cochecitos pensé en el hijo que crecía dentro de mí, y en Saeed, rodeado de desconocidos. Pasado el parque, recorrí calles de elegantes casas adosadas, aburguesadas a base de pálidos tonos pastel, verde manzana y amarillo canario, coches deportivos aparcados frente a las cancelas y suntuosas cortinas en las ventanas. Las madreselvas y dedaleras tardías seguían floreciendo en los primorosos jardines delanteros.

Intenté recordar cómo era yo a los doce años, la edad de Saeed. Por aquella época, Fátima acababa de llegar de Irán y vivía en nuestra casa. Había cuidado a mi madre mientras crecía en Mashhad, en el noreste iraní. Verla sentada en el murete del jardín con la falda arremangada por encima de las rodillas me hacía reír. Debajo llevaba pantalones bombachos azul claro, con bolsillos secretos llenos de imperdibles y botones y una pequeña tablilla de oración con un grabado de la mezquita del Haram. Estábamos en 1978, un año antes de la Revolución. Los primeros días, durante aquella primavera de hace más de veinte años, Fátima me trataba como a una niña. Quizá las dedaleras me la habían recordado. Había traído consigo en el avión una bolsita de semillas de amapola negra veteada, y mientras ella estaba sentada en el murete, bombachos al sol, yo corría de un lado a otro del jardín con el babi del colegio y los calcetines blancos, sembrando las semillas allá donde caían.

–Son de Afganistán –Fátima me miraba a los ojos mientras mi madre traducía–, cerca de donde creció tu madre. Seguirán aquí cuando ya estemos muertas –sonrió y me pellizcó la mejilla.

En verano se habían convertido en altos y desaliñados tallos de amapola opiácea, con pétalos de color rosa, rojo y púrpura que se agitaban por encima de las rosas, los alhelíes y los gladiolos. Mi madre me enseñó a rayar las semillas con una cuchilla; la savia rezumaba y luego había que rasparla para convertirla en la resina que su padre fumaba al final de su vida.

–No se lo digas a tu padre –me susurró–, y allí, en medio de nuestro jardín de hierbas y hortalizas, rocé algo extraño y peligroso, un mundo donde las flores se convertían en veneno y en humo.

Fátima siempre llevaba un pañuelo en la cabeza, que con el paso de las horas resbalaba por su pelo mal teñido de un negro violeta, y a mí me dio por ponerme también uno, anudado en la nuca como el de los gitanos. Ella solía sentarme en su regazo y decirme que era la viva imagen de mi madre cuando era pequeña, y me contaba que mi madre siempre había sido la favorita de mi abuelo y que por eso éste había decidido enviarla a Inglaterra.

–¿Echas de menos a tu padre? –le pregunté a mi madre una vez.

–No. Siempre está conmigo, en mi cabeza.

No recuerdo que se hablara mucho de su madre, si es que alguien la llegó a mencionar alguna vez.

Entonces, con el verano y las amapolas, empecé a sangrar. Una mañana me desperté y noté algo húmedo y caliente en el camisón. Me senté, me toqué ahí abajo y saqué la mano pegajosa y oscura, no como la sangre de un rojo brillante de cuando me cortaba las rodillas, y además tenía un olor intenso: a mi interior, pensé. En cuanto Fátima se enteró, las cosas cambiaron por completo. Yo corría por el jardín con mis piernecitas escuálidas, en pantalón corto, saltando a través del aspersor, y ella se mordía el lado de la mano, chasqueando la lengua y apartando la mirada.

–Está acostumbrada a que las chicas vayan tapadas –explicó mi madre–. Yo tenía que vendarme el pecho y hay que verte a ti, toda empapada.

Parecía enfadada por algo, impaciente conmigo. Casi de un día para otro empecé a ser dolorosamente consciente de mí misma, de mi cuerpo, de sus protuberancias, su forma, sus flujos, sus jugos vitales: todo malo, todo viciado, todo fuera de mi control. Ésa era yo a los doce años.

Cuando llegué a Shepherds’s Bush Road las casas se volvieron más destartaladas, el ruido del tráfico más alto; los coches llevaban las ventanillas bajadas y el hip hop resonaba en la calle. Pasé por delante del supermercado thai; la viejecita del mostrador que había junto a la puerta levantó la cabeza y me reconoció. Sonrió y yo la saludé con la mano. Aquél era mi territorio: pasada la tienda de licores, la de delicatessen y la de prensa. A la izquierda se extendía Brook Green: los agostados plátanos dejaban caer sus hojas color piel sobre dos bancos enfrentados donde siempre se reunía un grupo de vagabundos y borrachos. Podías olerlos a varios metros de distancia. Solía haber con ellos una mujer solitaria, ajada pero sin edad definida, delgada, con vaqueros ajustados, piel blanca y descamada, cabello espeso y afro. Si la veía acercarse a mí para pedirme dinero, cruzaba la calle. Supongo que también era su territorio.

Por fin, a la derecha, apareció la comisaría, con su farol azul de otra época encima de la puerta. Justo después estaba el parque de bomberos, enfrente de la biblioteca y antes del club nocturno PoNaNa, donde los viernes por la noche veías chicas con calcetines y uniforme escolar pasando el rato con chicos de rodillas peludas en uniforme que deambulaban con la lengua fuera como lobos. Dios sabe lo que Fátima habría pensado de ellos. Ni siquiera estaba segura de lo que pensaba yo. Medio admití que esperaba que mi hijo fuera niño. Para un chico, la vida parecía un poco menos complicada; había menos cosas que podían salir mal que con una hija.

Cuando subí los escalones y entré en la comisaría, que olía a linóleo, vi a mi madre y a Saeed, sentados uno junto a otro en un banco del vestíbulo. Los dos estaban callados, mirando al frente. Esbocé una amplia sonrisa y me dirigí hacia ellos.

–Hola, diablillo –le revolví el pelo a Saeed y él se echó atrás con los ojos llenos de lágrimas de rabia, cosa que yo no había visto antes–. ¿Todo bien, mamá? –pregunté.

–Aparte de la vergüenza, sí –sacudió la cabeza como si le hubiera entrado tierra en la boca–. ¿Por qué me has traído aquí, Saeed? ¿Qué habría dicho tu madre? –se frotaba las manos una contra otra, y tenía un poco de saliva en la barbilla.

–Venga, anímate –me arrodillé junto a Saeed–. No te preocupes, sólo está un poco disgustada. No le gustan estos sitios. No es por ti –alargué la mano y acaricié el brazo de mi madre–. Salgamos de aquí. ¿Vamos al río y nos tomamos un té?

Caminamos en silencio hacia el estruendo de Broadway, inundado de gases de tubos de escape, sirenas y el temblor distante del paso elevado hacia Richmond y Heathrow. Saeed iba un poco apartado de nosotras, con el anorak al hombro, arrastrando el cordón de uno de sus zapatos. Llevaba la cabeza encogida entre los hombros, y con el pelo recién cortado parecía frío y apagado. Mi madre ponía cara de indiferencia y daba cada paso con cansada resignación. Apretaba los labios y la pintura color ciruela se había corrido a sus arrugas.

Bajamos a orillas del río y torcimos a la derecha, dejando atrás el bloque de casas de ladrillo rojo y los clubs de navegación. Todo parecía yermo, abandonado por los remeros y bebedores de fin de semana. El tráfico hacía vibrar el puente, con sus caquis y dorados resplandecientes a la caída de la tarde; la luz y las sombras jugaban en el agua. Un alto mástil con una lechuza tallada surgía del lecho del río a unos diez metros de la orilla, como un tótem en torno al cual giraban las gaviotas. Miraba río abajo, hacia Putney, Battersea, Westminster, Greenwich y más lejos, vigilando las mareas. Se lo señalé a Saeed y él sonrió con ojos tristes.

Llegamos a un pub con mesas y sillas de tijera fuera. La puerta estaba entornada, pero dentro no se veía un alma.

–Sentaos donde os apetezca –les dije, sacando de la mochila galletas de chocolate, un arma que utilizaba como último recurso en mis clases–. Voy a ver si consigo que nos hagan café.

Dentro, convencí a un neozelandés vestido de surfero que parecía perdido y helado de que nos hiciera café de filtro. Mientras esperaba, eché una ojeada por encima de mi hombro hacia los grandes ventanales y vi a mi madre con la mirada perdida río arriba, mientras Saeed leía un lado del paquete de galletas. Luego ella lo miró y empezó a mover los labios, y yo me relajé, frotándome la tensa piel del vientre. Mi madre se inclinó hacia delante y cogió el mentón de Saeed. Sonreí, esperando que le acariciara la mejilla: pobre crío, todo se iba a arreglar. Pero ella retiró la mano y le dio una bofetada tan fuerte que le volvió la cabeza a Saeed hacia un lado. Me sentí como si me hubieran abofeteado a mí y corrí afuera, tropezando violentamente contra la puerta. Saeed se había alejado de la mesa, con la mano en la mejilla. Se estremeció cuando lo abracé. Estaba temblando.

–¿Qué haces? –le pregunté a mi madre, que apoyaba las manos temblorosas y llenas de gruesas venas azules en la mesa y tenía manchas rosadas en las mejillas–. ¿Lo maltratan en el colegio y esto es lo que recibe al volver a casa? Se supone que tienes que cuidarlo y protegerlo.

–¿Y que se vuelva débil? –replicó ella–. No lo entiendes, Sara.

–No, no lo entiendo.

–Cuando yo era niña era débil y me castigaban. Eso me hizo fuerte. Cuando humillaba a mi padre, él me humillaba a mí. Eso me hizo fuerte. Mira a Saeed. Es débil en el colegio y me pides que lo compadezca. Eso no va a hacer de él el hijo que Mara quería, el nieto que mi padre quería, el sobrino que quiero yo–. La voz se le estranguló en la garganta.

–No puedo oír esto. Saeed, ¿por qué no has ido al colegio?

Él se sentó, medio vuelto de espaldas, y habló en voz baja, despacio:

–Esta mañana fui a la parada del autobús, subí y me senté en la parte trasera. Estaba cansado, no duermo bien aquí. Hacía calor y me quedé dormido. Cuando me desperté, el autobús estaba en Hammersmith. Intenté encontrar tu casa para esperarte allí, Sara, pero me perdí. Una mujer policía me vio en el centro comercial y me ayudó.

Mi madre meneó la cabeza. La cara de Saeed estaba húmeda de lágrimas. Se inclinó hacia delante y apoyó la cabeza en los brazos. Nos trajeron el café y me quedé mirándolos a los dos. No podía creer del todo lo que había pasado.

–Venga, tomaos el café –dije–. Os llevaré a casa en el coche.

Saeed me miró con los ojos llenos de lágrimas, a punto de llorar.

–No quiero volver a casa con ella.

No miraba a mi madre.

–No querías pegarle, ¿verdad? Lo sientes muchísimo, ¿no, mamá?

Necesitaba oírla disculparse tanto como Saeed, pero ella miró por encima de mi hombro, hacia los barcos amarrados, con sus pasarelas y sus geranios mecidos por las aguas.

–No es la primera vez –susurró Saeed.

–¿Qué no es la primera vez? –pregunté, frunciendo el ceño.

–Que me pega.

Me volví hacia mi madre.

–Es demasiado débil –sopló su café. Le seguían temblando las manos.

Saeed se levantó y se apartó de la mesa. Intenté cogerlo de la manga, pero se me escapó.

–Vuelve –dije con dulzura. Él se alejó despacio al principio, pero cuando estuvo fuera de nuestro alcance, echó a correr hacia el puente–. ¿Qué has hecho, mamá? –pregunté, y me abalancé tras Saeed, primero con paso rápido y luego intentando correr, mientras el crío volaba escaleras arriba.

Me sujeté el vientre con la mano y empecé a sudar. Mi madre se levantó de la mesa y vino detrás, mientras yo jadeaba escalón tras escalón con los ojos entrecerrados. Saeed había llegado al centro del puente y se quedó allí parado mientras me acercaba. Me miró como un animal asustado y luego miró a mi madre, que todavía estaba junto al río. La barandilla era baja, y de repente Saeed pasó una pierna por encima. Oí el grito de angustia de mi madre al verlo, un grito mortal, y me inundó una oleada de adrenalina. Me precipité hacia mi primito, que se balanceaba sobre el vacío a pocos metros, y lo agarré mientras titubeaba. Tiré de él con todas mis fuerzas; cuando caímos de espaldas en la acera, uno de sus pies se hundió en mi vientre. Sentí un calambre tan fuerte como si me arrancaran la vida y me aferré a Saeed sobre la húmeda acera.

Un rato después oí las sirenas que se esforzaban en abrirse paso a través del atasco de Broadway. Mantuve los ojos cerrados y desaparecí dentro de mí misma, alejándome de los violentos escalofríos que me hacían rechinar los dientes y me doblaban en dos.

Cuando me desperté, una pálida luz azul titiló sobre mis párpados y seguí tendida, quieta, con los ojos cerrados. Podía haber estado muerta. Escuché el lejano sonido del tráfico, bocinas insistentes y chirridos de frenos mezclándose con los ecos de las entrañas del hospital: carritos, puertas de vaivén, nacimientos y muertes. Debo de estar bastante arriba, pensé, lejos de la jungla. Más cerca oí susurros y el suave crujido de los zapatos de alguien que trataba de no hacer ruido al andar. Había un olor a azucenas. No quería abrir los ojos, pero seguía respirando: sentía cómo subía y bajaba mi caja torácica. Detrás del fuerte olor a polen y a desinfectante había otro olor, acre: el de mi propia piel, el rastro seco del pánico. Me pasé la lengua por los labios acartonados y lamí las lágrimas saladas que se habían encharcado en las comisuras; luego sentí una mano en la frente y un beso en la boca.

–Tengo una mujer preciosa.

Sus palabras serpentearon por mí, abrí los ojos y levanté los brazos para abrazarlo. Todo empezó a dolerme, en un tumulto repentino: las rodillas y la cadera, de la caída; las uñas que me había roto agarrando el uniforme de Saeed; la nuca, que me había golpeado contra la acera; el vientre desgarrado y vacío. Julian me apoyó de nuevo en la almohada y me puso un dedo en los labios. Tenía la tez gris, los ojos azules hundidos y enrojecidos.

–No quiero ver a mi madre –susurré con un nudo en la garganta.

–No tienes que verla –me acarició la cara.

–¿Me llevas a casa?

–Por la mañana, si el médico está de acuerdo.

–¿Saben qué era? –mis manos, que apretaban las suyas, estaban frías y sudorosas.

–Niño –a Julian se le quebró la voz y apoyó la cabeza junto a la mía.

Ambos miramos por la ventana el atardecer naranja.

Esa noche soñé con mi madre. Yo estaba de pie delante de las cristaleras de la parte trasera de la casa de mis padres. Daban a un pequeño patio de arenisca con tres escalones que bajaban a la rosaleda de mi madre, un pulcro laberinto de arriates en el césped musgoso. Las rosas estaban empezando a marchitarse: los grandes pétalos de color rosa, rojo, melocotón y amarillo tenían los bordes agostados y enroscados. La brisa los arrancaba; caían girando y revoloteando en el aire y se posaban en el césped, por el que mi madre avanzaba despacio hacia mí. Se detenía a cada paso para recoger los pétalos caídos, pero volaban en cuanto se inclinaba sobre ellos.

–Mamá –grité–, ven, date prisa.

Pero ella estaba distraída con el vuelo de los pétalos, que subían y bajaban formando espirales en el aire. Luego, como en un cuento infantil, del seto de tejo del fondo del jardín surgió un tigre de color ámbar con rayas negras como el carbón. Sus pesadas patas se hundían en el césped inglés húmedo de rocío; se dirigía directamente hacia mi madre, que subía con mucho esfuerzo y demasiado despacio los escalones.

–¡No te vuelvas! –chillé, mientras el tigre se agazapaba y tensaba la grupa–. ¡Ven! –le grité a mi madre abriendo los brazos, y el tigre saltó a ellos.

Me desperté con la almohada mojada debajo del cuello y el pelo pegado a la cara. Empapada de pies a cabeza, intenté secarme el sudor frío con el dorso de la mano y miré la luz gris del temprano amanecer. Quería irme a casa. Cuando oí la vida despertar a mi alrededor, cerré otra vez los ojos. Apenas podía soportar el comienzo de un nuevo día, indiferente, inexorable. Me sentía vieja. No toqué el desayuno, tostadas secas y zumo de naranja. El olor me llenaba la boca de bilis. Mi padre llegó mientras seguía allí tumbada, intentando enviar mi mente a alguna otra parte, a un universo paralelo con finales felices.

–Hola, cariño –se inclinó para darme un beso, con cara de no haber dormido–. He traído café de verdad y un croissant de los que te gustan.

–No tengo hambre, papá, de verdad. Pero gracias.

–Tonterías. Venga, por tu viejo padre –partió una punta y la sostuvo delante de mi boca.

Dejé que la masa se disolviera en saliva y cerré los ojos antes de tragar.

–Ahora otra.

Volví a abrir la boca.

Estuvimos sentados así media hora; me dio de comer miga a miga, como a un pájaro enfermo. Al final nos sonreímos. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un perrito de trapo marrón pálido, con el pelaje gastado y una oreja remendada con hilo verde.

–Ted –me reí y a la vez hice una mueca de dolor.

–Está un poco desmejorado, pero te ha ayudado a salir de más de un apuro.

Apreté el juguete contra mi cara y olí los polvos y el cajón, lleno de maquillajes y perfumes abandonados, de mi antigua habitación.

–Gracias, papá.

–Tu madre está destrozada, ¿sabes?

–Me lo imagino –contesté–. ¿Te ha contado lo que pasó? ¿Que le pegó a Saeed?

–Sí, me ha dicho lo suficiente –el recuerdo hizo que su expresión se desmoronara–. Ha decidido volver a Irán una temporada. Se siente terriblemente culpable. No creo que sea capaz de venir a verte.

–No creo que yo sea capaz de verla ahora mismo. No sabría por dónde empezar –le oí suspirar–. ¿Estarás bien si ella se va?

–Sí, así todo el mundo tendrá tiempo de aclararse las ideas. Pero es horrible veros a todos tan trastornados. No dejo de pensar que tendría que haber hecho algo.

–No fue culpa tuya.

–No lo sé. Quizás tendría que haberlo visto venir. Ella ya no es tan joven como antes, y Saeed se despertaba todas las noches llorando. Tenía que acabar afectándola. Creo que se sentía nostálgica y agotada a la vez.

–¿Cómo está Saeed ahora?

Él meneó la cabeza.

–Es justo lo que le faltaba.

–No sé por qué ha pasado esto.

Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas otra vez. Me cogió la mano.

–Es una mujer complicada, Maryam. A veces es un misterio para sí misma, así que imagínate para mí.

Me había dicho lo mismo otras veces, cuando ella parecía resquebrajarse y un chorro de gritos en farsi inundaba el descansillo hasta que cerraba de un portazo su habitación color turquesa. Salía de allí horas después, llena de remordimiento.

Cerré los ojos mientras él se sentaba en el borde de la cama. Empezó a llover, y escuché el suave golpeteo contra la ventana. Llegó el médico y corrió las cortinas en torno a la cama; mi padre fue a esperar a Julian en recepción.

–Ya puede irse a casa –dijo, palpando y explorando–. Que su médico la examine dentro de una semana.

–¿Y mi hijo? –pregunté.

–No hay mucho que ver –se miró las manos–. Era demasiado pronto. Podría bendecirlo. Eso ayuda a veces.

Lo miré: sienes encanecidas, dedos largos y delgados.

–Gracias.

Me recliné otra vez en la almohada. Julian llegó poco después.

–Siento llegar tarde –dijo–. He tenido que pasarle trabajo a otra persona.

Me había traído ropa limpia, y corrió de nuevo la cortina. Me senté en la cama y me quité el camisón de papel azul; él me ayudó a levantarme con cuidado y a ponerme el chándal. Era raro estar de pie otra vez, como si hubiera pasado un siglo en lugar de un día desde que me había caído.

Me apoyé en él mientras caminábamos despacio hacia el coche. Estaba deseando llegar a casa. Le di a mi padre un abrazo de despedida bajo el cielo cargado y gris.

Uno o dos días después estaba sentada en la cocina, siguiendo con los dedos los nudos y volutas del mantel. Julian estaba en el piso de arriba. A la luz pálida, todo parecía gastado. El aire estaba sucio e inmóvil, y deseé que lloviera. Creswell, nuestro labrador negro, olisqueaba la puerta trasera con afán de salir al jardín. Me levanté con esfuerzo y fui pisando las frías baldosas para descorrer el pestillo. De una percha, sobre nuestras botas y zapatos de andar, colgaba una manta verde; me la puse sobre los hombros y metí los pies en unas chanclas. Fuera esperaba el jardín largo y estrecho, con un alto seto de hayas a un lado y, al otro, una alta valla de madera oscura sobre la que en verano crecía la madreselva, y que ahora estaba cubierta de hiedra. Junto a la puerta había arbustos de lavanda y romero; me incliné para frotarlos con la mano, aspirando su intensa y dulce fragancia.

Recorrí el camino de arenisca y musgo hasta mi banco, al fondo del jardín, junto a un aceríneo que en primavera dejaba caer semillas de sicómoro pero que ahora estaba desnudo. El banco era parte de un tronco de arce con un asiento tallado. Lo vi bastante seco y me senté en el borde; luego apoyé la espalda y me tapé los pies con la manta. Las casas adosadas de los vecinos se extendían a cada lado. Me embargaba el cansancio.

El timbre del teléfono resonó dentro de la casa, y luego se detuvo. Julian me llamó. Me quedé quieta y cerré los ojos. Oí el chirrido de la puerta de atrás, luego su voz.

–¿Qué haces aquí? ¿No tienes frío? –preguntó. Tenía el pelo revuelto, las gafas en la punta de la nariz, me miraba de cerca y de lejos a la vez–. Venga, entra, voy a hacer té. Tu padre está al teléfono.

Estiré las piernas y me froté las pantorrillas.

–Voy enseguida.

Cuando entré en la sala y me senté en el borde del sofá, la tetera ya estaba silbando.

–Hola, papá, ¿cómo estás? –dije.

–Eso es lo que yo debería preguntarte a ti.

–Oh, no lo sé. Encantada de estar en casa.

–Ya.

Me lo imaginé en su estudio, de pie, rodeado de todos sus papeles y revistas jurídicas.

–Voy a llevar a tu madre al aeropuerto mañana por la mañana. Hoy ha ido a la ciudad y ha sacado el billete en Iran Air.

–¿Cómo está?

–Muy callada. La mayor parte del tiempo quiere estar sola. Yo la dejo en paz. Ya sabe dónde encontrarme. Te quiere mucho, Sara.

–Sí –pensé en su habitación en una esquina de la casa, con sus paredes color turquesa y su perfume, lirio de los valles–. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera?

–Tiene un billete abierto, así pues, entre quince días y un mes, supongo. Ya sabes cómo es. No hay manera de que concrete.

–Sí, lo sé.

Mientras crecía, en mi vida habían dejado huella sus esporádicos viajes a Irán. Iba sola al colegio mientras el polvo se acumulaba en los rincones, las plantas de interior se marchitaban y las sábanas se quedaban sin cambiar. Mi padre se las arreglaba lo mejor y más alegremente que podía hasta que ella volvía cargada de regalos, pulseras de oro y pistachos.

–Supongo que ya debería estar acostumbrado –se rió, cansado–. Estará bien que Saeed y yo nos conozcamos mejor. Que demos unos cuantos paseos, ya sabes. Y no me vendrían mal un par de manos jóvenes en el jardín.

–Iré a veros en unos días –dije. Hubo un silencio al otro lado de la línea–. Dile adiós a mamá de mi parte.

–Sí, cariño. Cuídate.

Colgué y miré la foto en blanco y negro de la boda de mis padres que había en el aparador. Era a mediados de los años sesenta en la puerta del registro civil de Chelsea; todo estaba brillante y oscuro por la lluvia. En segundo plano estaba mi madre con un vestido de novia blanco corto, de un tejido fino parecido a la gasa que flotaba alrededor de sus muslos. Miraba a un lado, fuera de cámara; llevaba el pelo cortado en una melenita de paje y el velo ondeaba sobre su cabeza, desplegado como una vela por una ráfaga de viento. En primer plano, mi padre corría hacia la cámara, con ojos grandes y descarados de colegial tras las gafas de carey. Llevaba un traje oscuro tipo Beatles y sostenía un paraguas negro como si tuviera a su mujer al lado y la estuviera guareciendo de la lluvia. No tenía ni idea de que se había quedado atrás, en su propio mundo. Toqué el cristal que protegía la foto y volví a la cocina, siguiendo el olor a tostada.

Julian y yo nos sentamos frente a frente a la mesa. No quería mirarlo a los ojos. Puso una mano junto a la que yo apoyaba en la madera. Me calenté la otra mano con la taza de té. Sobre su hombro, la pared tenía un apagado color de champiñón. Al principio me gustaba la modesta suavidad de ese color en una cocina que parte de mi mente todavía recordaba inundada, como siempre, de una tenue luz verde, llena de reflejos del jardín a través de la ventana. En aquel momento parecía más bien un invernadero mohoso.

–A esa pared le vendría bien una mano de pintura –dije.

Julian se volvió para mirarla, y yo miré los tendones que sobresalían a un lado de su cuello. Luego él me miró otra vez con la sonrisa de quien se lo consiente todo a un niño.

–Vale. ¿Por qué no?

Lo vi mirarme con un amor nuevo, ansioso, prudente, como si yo pudiera partirme y astillarme por culpa de una palabra inoportuna. Había visto a mi padre mirar a mi madre de la misma manera.

–¿Te acuerdas de que tenías que ir a Nueva York la semana que viene? –pregunté.

–Sí –dijo–. Estoy intentando reorganizarlo.

–No quiero decir eso –le apreté la mano–. Creo que deberías ir. Es maravilloso tenerte aquí, pero quizás sería bueno que pasara un tiempo sola –frunció el ceño tratando de escudriñar lo que yo pensaba y sonreí dulcemente–. Estaré bien.

–¿Estás segura?

–Sí. Tengo muchas cosas en las que pensar, después de todo lo que ha pasado.

–¿En tu madre? –preguntó–. A ti no te pegó nunca, ¿no, Sara?

–No –miré a través de la ventana–. No que yo recuerde. A veces se enfadaba sin razón. Una vez, cuando tenía unos ocho años, estaba jugando delante de su tocador, sola, y me puse en la cabeza uno de sus velos, atándolo bajo la barbilla. Me había embarrado toda la cara con uno de sus lápices de labios rojo brillante –Julian sonrió–. ¡Se enfadó tanto cuando me vio! Dijo que el velo era de su madre y que yo debería saber lo que hacía. Me restregó la cara hasta dejarme la piel irritada, pero lo peor fue que cogió las tijeras de la cocina y me cortó la coleta, así que me quedé sin melena. Dijo que, si parecía un niño, no jugaría con maquillaje. Tendrías que haberme oído llorar.

Julian meneó la cabeza.

–Sólo pasó una vez, y después se sintió muy mal. Ahora me hace gracia.

–Pero te hizo daño.

Me cogió la mano y nos quedamos sentados mientras caía la tarde, esperando a que la vida empezara de nuevo.

Mi padre llamó al día siguiente para decir que mi madre se había ido. Él iba a pasar la tarde con Saeed, recogiendo fruta caída de los árboles del jardín. Después iban a hacer un pastel de manzana.

–Suena bien –dije–. Iré a probarlo cuando se vaya Ju.

–Me dijo que creías que no te sentaría mal un poco de tranquilidad. ¿Estarás bien?

–Perfectamente. ¿Y tú? –le oí suspirar–. ¿Qué te pasa?

–Oh, no lo sé, Sara –contestó–. Entré en la habitación de tu madre al volver del aeropuerto y me senté en medio de sus cosas. Se había dejado allí la agenda, mitad en inglés mitad en farsi. Lo único mío que hay en la habitación es ese pisapapeles que le regalé, el de la rosa roja. Me quedé allí sentado, odiándome por haberle regalado una cosa pesada y fea con una flor muerta dentro.

Fruncí el ceño.

–Todo se arreglará, papá.

–Sí, lo sé. Lo siento, hija.

Más tarde, me senté en la cama y miré a Julian hacer la maleta. Era tranquilo y metódico; abría y cerraba los cajones y armarios con los que habíamos convivido y tropezado durante nuestros cinco años de matrimonio.

–Cuando vuelva, deberíamos ir a alguna parte juntos –dijo.

–Sí, al mar. Eso me gustaría.

Yo tenía las piernas extendidas y él me frotó suavemente uno de los empeines, una costumbre cariñosa, antes de inclinarse y darme un beso en la frente.

A la mañana siguiente se había ido.

Me senté al pie de las escaleras, en la casa vacía. Creswell me miraba.

–¿Qué tal una taza de té? –le dije, y fui a llenar la tetera, mirando por la ventana que había sobre el fregadero. Oía el estruendo sordo de Londres por encima de los muros y jardines, el traqueteo del metro al salir a la superficie camino a Chiswick, el rugido de los aviones bajando sobre el Támesis hacia Heathrow, el ruido distante de taladradoras en las obras de la carretera, el golpe de las puertas de los coches al cerrarse. Escuché los suspiros y crujidos de los ladrillos y las tablas del suelo. Fuera, un mirlo silbó con urgencia, y el agua de la tetera rompió a hervir.

En la repisa de la ventana había una tarjeta de la oficina: «Recupérate pronto». Había llegado con un ramo de flores que puse en el estudio de Julian porque no quería verlas, y que ya estaban languideciendo en el jarrón. Junto a la tarjeta, al lado de una maceta de albahaca y un tiesto de cerámica con bolígrafos, había un tarrito de cristal con una tapadera negra. Estaba lleno de polvo y me ensució los dedos al cogerlo. Tenía una etiqueta blanca en la que mi madre había escrito con tinta negra Zaferan. Estaba medio lleno de estambres de color naranja, rojo y ocre, enteros o desmenuzados: azafrán de primavera. Giré la tapa y me llevé el tarro a la nariz, y fue como si aspirase la esencia de mi infancia. El aroma tenía algo especial: olía a tierra, era intenso, dulce y delicado. Pensé en mi madre, que ya estaría en Mashhad. Una ciudad que yo conocía sobre todo por fotografías y anécdotas que ella me había contado, y también por algunas visitas en verano, cuando era muy pequeña. Puse un poco de azafrán en la taza y le eché agua caliente, mirando cómo se teñía lentamente de color ámbar.

Recordaba haber ido de niña a Dover con mi madre, las dos solas. Habíamos bajado a la playa dejando a nuestra espalda los acantilados, blancos y amarillos contra el cielo azul de primavera. Ella se sentó en una manta y sacó un librito rojo. Me lo había enseñado alguna vez.

–Este libro me trajo aquí desde muy lejos, Sara –me abrazó con la cara mojada, no sólo por el aire salado–. Vamos a pensar en la casa de Mamá –me besó en la mejilla– y a desearle cosas buenas.

–¿Qué cosas buenas? –pregunté.

–«Ah, amor, seamos fieles el uno al otro.»

Fruncí el ceño y tarareé «fieles el uno al otro» con una vocecita aguda y débil que se perdió sobre las crestas blancas del mar oscuro.

–¿Dónde estás? –dije en voz alta en el silencio de la cocina. Cerré los ojos.

2

El pasado de Maryam

Mientras mi polvo se templaba en el molde

Se levantó el polvo de una gran agitación;

No puedo ser mejor de lo que soy;

Soy como me vertieron del crisol.

Omar Khayyam

Maryam fue al hospital con Sara y Saeed en la parte trasera de la ambulancia. Sostuvo la mano cada vez más fláccida de Sara, acostada en la camilla, pálida, sorda al gemido de la sirena en la hora punta. Maryam apoyó la cabeza junto a la de su hija; las lágrimas le corrían hasta la boca. Acarició la cara de Sara, tan quieta, y pensó en una sala de hospital, cuando tenía la mitad de los años de Sara, con policías militares en la puerta. «Vete mentalmente a Teherán», le había dicho el amable doctor Ahlavi todos esos años atrás. ¿Dónde estaba ahora la mente de Sara? Maryam cerró los ojos con fuerza. ¿Qué había pasado? Se quedó de pie en el asfalto de la entrada mientras se llevaban a su hija a urgencias; Saeed miraba la puerta a través del fino velo de lluvia de la tarde.

–Se pondrá bien. Está en buenas manos –dijo un camillero–. ¿Quiere sentarse, señora?

Maryam negó con la cabeza, perdida, frunciendo el ceño para intentar volver a abrirse camino hasta la realidad del día.

–¿Le pido un taxi?

Ella asintió, aturdida. Le hizo una seña a Saeed y ambos esperaron en la acera, donde los dientes de león y el musgo crecían en las grietas y resquebrajaduras del pavimento.

Ya en el asiento trasero del taxi, las manos de Maryam empezaron a temblar. Saeed todavía tenía el móvil de Sara.

–¿Llamamos al tío Edward? –preguntó en un susurro.

Maryam asintió e intentó cogerlo de la mano, pero él se sobresaltó y se acurrucó en el rincón del asiento.

–Que Dios me ayude –dijo ella, sintiendo un entumecimiento debajo de la piel–. Perdóname, Saeed –miró su cara abatida, con la nariz de su padre y los ojos de Mara–. No merezco cuidarte. No merezco una familia –apoyó la frente en la fría ventanilla; su aliento, rápido y entrecortado, empañaba el cristal. Luego se recobró y alargó la mano suavemente para coger el móvil. Esta vez Saeed se lo dio y ella marcó el número. Edward estaba en casa, y ella le contó lo que había pasado con voz rota y ahogada en llanto.

–Voy a llamar al hospital –dijo él–. ¿Por qué no te has quedado con Sara?

–No lo sé.

Maryam inclinó la cabeza hacia las rodillas. Todos esos años atrás, nadie de la familia se había quedado con ella.

Edward los estaba esperando cuando el taxi se detuvo al final del camino. Abrazó a Saeed con delicadeza; vio que la chaqueta del colegio tenía un desgarrón en el hombro y él un arañazo en la mejilla. Maryam pasó deprisa junto a los dos, con los brazos extendidos como una ciega. Subió la escalera dando traspiés y entró en su habitación turquesa; se arrodilló en el suelo al lado del tocador y abrió el cajón que había debajo del espejo, el que tenía dentro un revoltijo de velos de seda fina y algodón. Se los llevó a la cara y recordó la risa de sus hermanas y el ruido del bazar.

–No debería haberme ido nunca.

Oyó los pasos de Edward en la puerta y levantó la vista, con un sordo dolor en las sienes.

Él se dejó caer en la butaca.

–He llamado al hospital y a Julian. Se va a poner bien, Maryam, pero ha perdido al niño.

Las lágrimas le brillaron en los ojos y fijó la mirada a media distancia, con las manos en el regazo.

–¿Por qué?

Se volvió a mirarla y Maryam cerró los ojos, luchando por quedarse quieta, por sofocar el temblor que recorría en silencio sus venas y tendones.

–No lo sé.

Intentó encontrarle sentido a lo ocurrido.

–Estaba muy cansada. La charla y los llantos de Saeed me han traído muchos recuerdos, recuerdos abrumadores –echó la cabeza atrás y miró al techo–. A veces me despierto de noche y por un momento no sé dónde estoy, si aquí o allí –su mirada repasó la habitación antes de posarse en la cara de Edward, en sus ojos azul pálido–. Me despierto de algún sueño y creo que estoy en Mashhad o en Mazareh, pero no. Estoy aquí.