Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

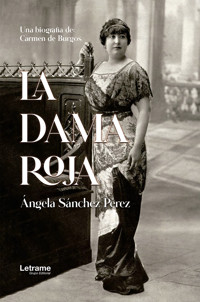

Carmen de Burgos (Almería 1867-Madrid 1932) fue una mujer valiente y comprometida con su tiempo, en el periodismo, la literatura, el feminismo, en la vida y el amor. En España, Europa y América. Con treinta y tres años deja Almería y a su marido, rompiendo con un matrimonio que contrajo a los quince y que no era satisfactorio.Con el título de maestra, ella y su hija llegan a Madrid. Allí comienza sus colaboraciones en la prensa, llegando a ser la primera mujer redactora en el Universal y reportera de guerra en la de Marruecos de 1909, para el Heraldo. Ya es viuda, cuando en 1908 comienza una relación amorosa con Ramón Gómez de la Serna, que duraría veinte años, tantos como la edad que los separaba. Nunca le importó el juicio ajeno, vivió la vida de acuerdo a sus principios y la vivió intensamente. Fue admirada y vilipendiada, alcanzó el éxito, a pesar de todas las batallas que tuvo que librar en tantos frentes. Durante más de treinta años luchó por las mismas causas, los olvidados y desfavorecidos, los derechos de las mujeres. En el 32, mientras conferenciaba, sufrió un infarto frente al público, diciendo: «Muero contenta porque muero republicana». En el 39, su extensa obra fue prohibida por decreto ley. Es de justicia literaria recuperarla para los lectores, para quienes estuvo tantas décadas secuestrada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Ángela Sánchez Pérez

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz Céspedes

Diseño de cubierta: Rubén García

Supervisión de corrección: Celia Jiménez

ISBN: 978-84-1068-372-3

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

A modo de prólogo

La palabra Rodalquilar despertó mi oído una mañana, a principios de los 80 del siglo pasado, en las Presillas Bajas. Pronunciarla hacía rodar la lengua por toda la boca, del paladar a los dientes, para quedar suspendida en el «qui» y reposar de nuevo en el cielo de la boca. Al atardecer, en una vieja Vespa, con mi amor de entonces y amigo de siempre, emprendimos el camino polvoriento que subía y pasaba por lo que hoy es el mirador de la Amatista, desde donde, después de contemplar la mar inmensa, descendimos hasta el valle circular que se escondía tras la palabra, recién por mí estrenada; y si la palabra había despertado mis oídos y mi lengua, el valle abrió todos los sentidos y quizá algún otro de los no catalogados.

Lo que teníamos ante nosotros era una estampa de otro tiempo, un pueblo minero abandonado, con sus casas intactas y, más arriba, la herrumbre de una mina de oro con sus lavaderos, su capilla y lo que había sido el consultorio médico de la misma. Pudimos fisgonear los numerosos expedientes médicos que habían quedado allí olvidados, porque si la mina dio prosperidad y trabajo a Rodalquilar, también fue la causante de que a este pueblo le llamaran «el pueblo de las viudas». Me hizo pensar en esa mujer toda enlutada que, con un sol de justicia, me había indicado desde la isleta cómo podría llegar a las Presillas, pues entonces no estaba señalizado en ningún sitio. Y me imaginé el valle lleno de viudas, negras figuras, contrastando con las fachadas blancas.

Todo eso pertenecía a otra franja de tiempo; descendimos al presente: poco más de una docena de casas, algunas todavía con techumbre de caña y alcatifa. El centro neurálgico del pueblo estaba en el barecillo, con todas las paredes tapizadas de llaveros y un hombre tras la barra. Le llamaban Trinidad; le siguen llamando Trinidad. Tabernero era la tapa estrella, un pisto estupendo.

Bajamos al playazo: unas cuantas ruinas a lo largo del camino y solo una nueva construcción un tanto ibicenca junto a la ermita. Me gustan las ruinas, no solo las de las antiguas e ilustres civilizaciones; cualquier ruina, por modesta que sea y anónimos sus moradores, despierta en mí curiosidad. El silencio de sus piedras —que no siempre es mudo— me invita a un recogimiento preñado de interrogantes.

Pero en ese «entre dos luces» que le dicen por aquí a la anochecida, mientras saltaba cual cabra por entre paredes medio caídas, puertas desvencijadas, clavos gitanos sueltos y chimeneas con el tiro intacto, tirando piedras a un pozo cegado por la maleza y el tiempo, no podía sospechar el tesoro que para mí guardaba el cortijo de La Unión.

Me sería revelado unos años más tarde por el escritor Rafael Lorente, pareja de otra escritora, Cristina Marystani, con quienes compartía amistad y editorial en Madrid y que habían conocido Rodalquilar una veintena de años antes que yo.

Continuamos hasta la orilla del agua bajo los guiños del faro de Mesa Roldán, entre Carboneras y Agua Amarga, nuestro refugio de temporadas en la década anterior y de donde procedíamos, avanzando o retrocediendo, huyendo de los primeros hoteles y turistas. A la derecha, desde la arena, adentrándose en el valle, una hilera de palmeras altas. La claridad de la luna llena hizo visibles los contornos y la caldera del volcán que fuera este valle en otras eras.

Esa fue la impresión que fijó mi retina en este primer encuentro con Rodalquilar; una mirada global del mismo, sin apenas reparar en el trepar horizontal a ras de tierra de las alcaparras, el esparto, las chumberas y otras muchas plantas, flores y piedras de colores que más tarde iría descubriendo.

Pero a esa hora ya eran otros colores, los de los peces que nos llamaban desde el pequeño puerto de San José (todavía no deportivo) y desde donde salíamos a pescar a volantín con unos buenos pescadores; los hijos de una saga familiar de las Presillas (el último telegrafista, pero esa es otra historia) que a estas alturas ya es, también un poco o un mucho, mi familia.

Mi compañero me había mostrado buenos dibujos que había bosquejado las noches en que salió a pescar en las traíñas con los pescadores de la isleta antes de que yo llegara. Subimos en la vieja moto, atravesamos la rambla (no paramos en el barecillo), cogimos la tremenda curva y pasamos el pequeño puente sobre la rambla, donde la luna iluminaba los porches de las casas intactas y abandonadas de los mineros, colándose por las ventanas y alumbrándonos a nosotros (atrás habíamos dejado la torre de los Alumbres), porque la luz de la moto no funcionaba.

Todo parecía sobrenatural. Aún no había sido declarado parque natural por nadie; esas declaraciones institucionales que, una vez hechas, convierten a La naturaleza en parque artificial, focos de especulación y desmanes.

En el año 1988, por eso que nos parecen casualidades de la vida, me vi firmando un papel de compraventa de una pequeña casi ruina y del pozo al que había arrojado 8 piedrecillas a lo largo de 8 años, en una cortijada perteneciente al cortijo de la Unión, propiedad de Safarimar, de la que era socio Rafael Lorente. No pude responderle a la pregunta de si sabía quién había nacido o pasado su infancia en ese cortijo; siguiendo en la misma ignorancia cuando pronunció su nombre, a pesar de estar yo picada de letra, con un primer libro publicado y de ser una viciosa de la lectura. Se trataba de Carmen de Burgos.

—Pues también viajaba por el mundo como tú, con una hija a cuestas y, como a ti, le gustaba mucho montar a caballo y leer… Una rebelde y luchadora como tú.

—¿Eso soy yo?

Su extensa obra, literaria y periodística, había sido prohibida durante el franquismo por decreto ley, en el 39. Toda su lucha en tantos frentes: por el sufragio universal, el divorcio, la abolición de la pena de muerte, los derechos de las mujeres; secuestrada. No podía ser de otra forma, muriendo con un «¡viva la República!» en sus labios, mientras participaba en una mesa redonda del Círculo Radical Socialista en una disertación sobre educación sexual, cuando le dio un ataque al corazón. Al final de su intervención, todavía pudo decir: «Muero contenta porque muero republicana. ¡Viva la República!». Era el 8 de octubre de 1932.

Diez años más tarde, el 8 de mayo del 42, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo recibe la denuncia para la persecución de Carmen de Burgos por pertenencia a la masonería. En el 44 y el 45 dictaron sentencia de 12 años y un día para su hermana, Catalina, y su hija, María, que ya se había ido a Argentina en 1934, donde falleció pocos años más tarde en un accidente automovilístico. Durante la guerra civil, su tía partió a Valencia con el Gobierno de la República en su condición de maestra y, en el 39, al exilio en Francia. Cuando regresó a España, se refugió en un convento y, casi al final de su vida, dieron con ella, pero respetaron su vejez y el hecho de que la logia Amor, que fundara su hermana Carmen en el 31 y de la que fuera gran maestre, había tenido corta vida.

Así entró Carmen en mi vida cincuenta y seis años después de su muerte y, desde entonces, no he dejado de buscar su rastro escrito en librerías de viejo de Madrid y cualquier provincia, o en la cuesta de Moyano, en bibliotecas y archivos; y en otros países.

A medida que las piedras de la ruina iban cayendo, yo iba levantando, libro a libro que iba encontrando en mi arqueología bibliográfica particular, un pedestal a esta mujer tan injustamente olvidada y no recuperada por los propios memorialistas. Este año, sin ir más lejos, entré en Granada, en lo que antes fuera la Normal (curiosamente, donde Carmen se graduara de maestra) a ver una exposición que, con el tema este de la memoria histórica, había hecho el Instituto Andaluz de la Mujer sobre el voto femenino; y a pesar de aparecer su rostro y corpulencia en muchas de las fotos, su nombre no se mencionaba.

Pero volvamos al año 88, que fue cuando Rafael Lorente me hablara de la tesis de una americana, Elizabeth Starcevic, del City College de Nueva York, pionera en los estudios sobre Colombine. Starcevic publicó con la editorial Cajal, de Almería, en el 76, Carmen de Burgos, defensora de la mujer.

En los años 80, todos los foráneos que frecuentábamos la zona, magnetizados quizá por sus fuerzas telúricas, pintores, escultores, músicos, escritores, poetas y aventureros, habíamos tenido la oportunidad de leer Campos de Níjar, pues con la llegada de los socialistas al poder, Juan Goytisolo pasó de ser persona non grata para el ayuntamiento de Níjar a su nombramiento como hijo predilecto.

Cuando publicó en el 60 Campos de Níjar, con gran éxito literario, el franquismo se molestó y el alcalde de Níjar llegó a increparle personalmente. No le gustaba el retrato que había hecho de lo que vio.

Campos de Níjar, un buen libro, más que de viajes de realismo social.

Juan Goytisolo llega a pie a Rodalquilar en el 56 y lo primero que le ofende es encontrar en un muro una pintada con el nombre de «Franco, Franco, Franco» que había dado la bienvenida al Generalísimo en su reciente viaje triunfal por la provincia, haciendo parada en la mina de oro. Su estupor se agrava cuando es invitado a la casa de un cacique y contempla que «en la pared hay una cartulina amarillenta con las banderas española, italiana y alemana y el retrato en colores de Salazar, Hitler, Mussolini y Franco» (Campos de Níjar, pág.102).

Rafael y Juan se habían conocido en París, cuando Goytisolo preparaba su viaje a Almería y acudió al consulado español, donde Rafael ostentaba el cargo de vicecónsul. En India, sería cónsul; el cónsul rojo le llamaban, por su afinidad con el PCE. Juan Goytisolo le contagió su pasión por Almería y Rafael se instaló en Mojácar en el año 60 y, más tarde, en Agua Amarga. En En los reinos de Taifa, Goytisolo le dedica unas páginas a Rafael y sus conspiraciones.

Carmen de Burgos, que siempre había denunciado la situación de abandono en que todos los gobiernos habían mantenido a Almería, considerándola la Cenerentola del reino (por la ópera bufa de Rossini), pasa el testigo a Goytisolo, quien nació en el 31, un año antes de que ella muriera.

El 17 de enero de 1966, a las 10 de la mañana, Rafael Lorente contempla, desde la terraza del Puntazo en Mojácar, la explosión de las bombas de Palomares. «A las explosiones siguió la aparición de una aureola color rojo anaranjado y la caída de un diluvio de despojos sobre todo el área de Almanzora hasta el mar». Acudió al lugar de los hechos, donde la población, aterrada, gritaba creyendo que era el fin del mundo. La prensa internacional acudió a Palomares y a Rafael como diplomático y testigo presencial de los hechos. Le Monde publicó el primer reportaje y a este le siguieron otros mientras la prensa española callaba.

Esto provocó que Fraga y el embajador de EE. UU. fueran a hacerse la foto, dándose un chapuzón en la playa de Quitapellejos, cercana a Palomares, para demostrar al mundo que las aguas no estaban contaminadas, a pesar de no haber encontrado todavía la bomba que había caído en el mar.

Mientras Fraga y el embajador de los Estados Unidos se hacían fotos en esas aguas, Rafael Lorente denunciaba en Europa y en el mundo la catástrofe y sus consecuencias y la impostura del régimen ante los hechos. No solo eso, también trajo expertos para que examinaran el terreno y midiesen el impacto radiactivo. Sus informes fueron silenciados. Por supuesto que su postura tuvo consecuencias, pero no sería hasta el 85 que Libertarias le publicara Las bombas de Palomares. Ayer y hoy.

Goytisolo volvió a ser declarada persona non grata cuando denunció las condiciones en que trabajaban los inmigrantes en los invernaderos de El Ejido. «Debo decir que, cuando me dan una medalla o un honor, dudo de mí mismo y, cuando me declaran persona non grata, sé que tengo razón». (Entrevista en la revista Actualidad, 2004).

Rafael Lorente muere en el 90 y el empeño de su compañera sentimental durante 24 años, Cristina Marystani, escritora, poeta y activista, dará lugar a la publicación póstuma del libro de Rafael Thalassa. Memorias de una Almería insólita, por el Instituto de Estudios Almerienses, en el 94.

Rafael, insólito, surrealista, poeta, soñador, conspirador, promotor, creador de mundos paralelos, batallador, chispeante conversador, aventurero, divertido, apasionado, un gran tipo, alto, siempre con gafas negras.

Enrique Tierno, del que fue alumno y amigo que le prologó su Hombre boscoso, decía de él que era un generador de energía. No puedo estar más de acuerdo, y eso que lo conocí al final de su vida.

Rafael escribió: «Soy el hombre que nunca existió», y Cristina le responde en Contra la desmemoria: «Fuimos compañeros en la lluvia y en el viento. Vagabundos de amor y de ilusiones, eternamente jóvenes».

En 1989 fue cuando tuve la oportunidad de leer por primera vez a nuestra autora. Se trataba de una recopilación de algunas de sus novelas cortas que había hecho la profesora, Concepción Núñez, acompañándola de una breve biografía y estudio de su obra. Le estoy muy agradecida; me dio claves para seguir buscando.

En mi próxima visita al valle, en cada ruina, peña, roca, desfiladero o cueva, yo iba situando las escenas de El último contrabandista y su ejército de colaboradores, descargando alijos, guardándolos, sacando del hambre imperante en su época a casi todos los habitantes, desde las Carihuelas hasta el Cabo de Gata (Ágata para los musulmanes). El arrojo de las mujeres en los lances amorosos, la extraña belleza rubia de Aurelia, con el antojo de una hoja de parra en el rostro, los carabineros muertos. El playazo lleno de naranjas y el pueblo entero enfrentándose a los carabineros en el naufragio del vapor Valencia en esa escena tan colorista, a pesar de ser trágica. Todos eran hechos reales, como ella nos confiesa, y se puede documentar que las personas fueron reales, antiguos habitantes de este valle, convertidos por ella en personajes y a quienes ha respetado hasta su nombre, en la creencia de que sus libros nunca llegarían hasta ese rincón perdido.

La prosa minuciosamente descriptiva de Carmen de Burgos, en sus novelas del ciclo de Rodalquilar, es un documento histórico-botánico-costumbrista del valle, un espacio en el que situó su primera novela larga en l909, Los inadaptados, habiendo publicado antes otra corta, El tesoro del castillo, y también la última, Clavel de puñales, en el 31. Este fue uno de los libros que más me costó encontrar, del cual existen hechos alrededor de su eco que no dejan de sorprenderme. Por ejemplo, en una edición de Bodas de sangre, cuyos autores son Joseph Allen y Juan Caballero, Cátedra, 1985, realizan un estudio detallado sobre cómo se fue gestando en Lorca la tragedia, que parte de una noticia periodística que ocupó las páginas de todos los periódicos, el Crimen de Níjar, acaecido el 22 de julio de l928 y que dio lugar a Bodas de sangre.

Según cuenta la hispanista francesa, amiga y traductora de Lorca, Marcelle Auclair, el 25 de julio de ese año, Lorca charlaba con su amigo Ontañón en la residencia de estudiantes cuando entró otro amigo, Diego Burgos, quien lanzó un ejemplar del ABC sobre la mesa. Lorca lo recogió y exclamó al rato: «¡La prensa, qué maravilla! Leed esta noticia. ¡Es un drama difícil de inventar!».

Continúa diciendo que Lorca seguiría, con gran interés, los reportajes periodísticos de toda la semana. Quizá el reportaje más interesante fuese este diálogo imaginario publicado el día 26 en el Heraldo de Madrid:

—Conque te casas, ¿eh? —le dijo a modo de reproche.

—Sí, ¿qué quieres? Me caso —contestaría ella, sin poner, seguramente, mucho fuego, pero sí antes alguna tristeza resignada en sus palabras.

—Tú no te casas con ese hombre. No quiero yo. No quieres tú tampoco. Lo estoy leyendo en tus ojos. Casimiro no puede hacerte feliz porque… porque no, porque no te gusta.

—Pero es bueno, es honrado, es trabajador, y me quiere.

—Lo que quiere es el dinero de tu padre. ¿Cómo te voy a dejar yo que te cases con él si veo que no lo quieres, que me sigues queriendo a mí? ¿Recuerdas?

«Aunque este diálogo ciertamente perteneció a la categoría de literatura, no deja de llamar la atención aún hoy las semejanzas entre lo que se figuró el periodista del Heraldo y lo que el dramaturgo creó cinco años después en la máxima literatura que generaría el crimen». Esto dicen los autores del estudio.

La periodista se llamaba Carmen de Burgos, conocida también como Colombine, pseudónimo que le puso Augusto Suárez de Figueroa del Diario Universal, donde se inició en la profesión a principios del siglo XX, siendo la primera mujer redactora; pocos años más tarde, se incorporaría al Heraldo hasta su muerte. En el Heraldo, sería la primera mujer reportera de guerra, a los pies del Gurugú, en l909, hace más de un siglo.

Pero volvamos a Puñal de claveles, que debió germinar a partir de ese diálogo de esos reportajes y a raíz de ese crimen en el cortijo del Fraile, tan cercano al de La Unión, el de sus padres, y que se publicaría el 13 de noviembre de 1931, en Madrid, en La Novela de Hoy.

En septiembre de 1932, García Lorca llega de Granada a Madrid con sus Bodas de sangre y, según Auclair, después de hacer una lectura en casa de Martínez Nadal, realiza otra en El Cigarral de Dolores, la propiedad toledana del doctor Marañón.

Es posible que Lorca no hubiera leído Puñal de claveles (hecho extraño, si tanto se había documentado sobre el caso) que, casualmente, en los últimos párrafos dice que no es raro, en esos parajes, este tipo de sucesos, y que bodas que han sido preparadas con mucho contento acaban siendo bodas de sangre.

«No era raro en la comarca que un antiguo novio robase a la desposada en su boda en el momento supremo de ir a perderla ni que una boda preparada con alegría terminase con sangre» (Puñal de claveles. Carmen de Burgos. Instituto de Estudios Almerienses, pág. 101).

Colombine dejó la sangre al dramaturgo para que él hiciera la tragedia; ella se quedó con la valentía del amor saltando por encima de las convenciones y la esperanza, en otra vida posible, para la mujer a través de la huida.

Puñal de claveles, esa novela corta publicada en 1931, adquiere a día de hoy valor de documento antropológico y responde a su afán de libertad y justicia para las mujeres. Su literatura es un vaso comunicante de su actividad como periodista y, al igual que en casi todas sus novelas, lleva un mensaje esperanzador para las mujeres, invitándolas a rebelarse, aplaudiendo que salten barreras convencionales que hacen que las familias casen a sus hijas pensando más en las tierras que se van a juntar que en el sentimiento amoroso entre los novios. A la novia, agasajada con buenos regalos de su prometido, lo que realmente le enciende la pasión es el fuerte perfume de los claveles rojo sangre de toro que, furtivamente, deja su enamorado en la ventana.

Lo curioso es que Lorca, según le contara una prima de Fuente Vaqueros a Agustín Penón (primer investigador de la muerte del poeta en el 55), había leído con ella en la prensa, hacía muchos años, del robo de una novia en Guadix que, a pesar de no haber habido crimen, los dejó muy impresionados. Eso quizás explique que fuera una cueva el escenario que eligió para sus Bodas de sangre (a pesar de ser poco verosímil que una familia de hacendados viviera en ese entorno), aunque la sangre la tuviera que importar de Almería, y con ella creó esa magnífica tragedia que todos conocemos . Debido al éxito que la obra tuvo, se hizo famoso el cortijo del Fraile, ese lúgubre cortijo que perteneció a un carlista, quien le adosó un cementerio y se fue trayendo todos sus muertos. Ningún criado lo aguantaba, menos el paciente Frasco, el padre de la novia, quien acabó heredando el cortijo al no poder soportar su propietario el vacío de esa sepultura que le esperaba en su propio cementerio. La novia, la Coja, como la llamaban por un mal golpe que su padre le diera, murió hace seis o siete años, soltera.

Según nos cuenta Ian Gibson, en la página 500 de Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, publicada por Plaza y Janés en el 98:

Hacia finales de julio o principios de agosto del 32, Lorca regresó a la Huerta de San Vicente y se puso a escribir Bodas de sangre.

Lorca tuvo muy en cuenta la descripción, facilitada por el Heraldo de Madrid, de los preparativos para la que iba a ser una boda de postín, con baile, música y jolgorio hasta altas horas de la madrugada siguiente y con numerosos invitados. Pero no hubo ni boda ni fiesta. Solo muerte, desesperación y llanto. (pág. 502 a 505 de Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca. Ian Gibson).

Es casi seguro que Federico también leyera estas páginas de Puñal de claveles, publicado ocho meses antes:

La boda prometía ser un acontecimiento, un alarde de ostentación, con la que los nuevos ricos querían afianzar su prestigio de labradores acaudalados.

Todos los buhoneros que con sus arquillas sobre las burruchas o sobre las espaldas iban vendiendo telas, encajes y baratijas, acudieron a los cortijos de los novios y se hacían lenguas, contando las compras que les habían hecho. Se sabía que Antonio le había regalado a la novia un traje de olancete, otro de merino negro, un mantón de Manila y un collar de corales.

En cuanto Antonio se alejó un poco, José torció la rienda de su jaca y subió la ladera opuesta. […] Cruzó el arenal de la rambla, entre las lujuriosas adelfas y los rosales silvestres, y llegó a la tapia de Montano, la única finca cultivada como jardín de todo el contorno.

Estaba materialmente llena de claveles. Se apeó de la jaca, sacó la faca que llevaba entre la faja y comenzó a cortar flores sin hacer caso de los perros, los cuales ladraban desaforadamente, transmitiendo el aviso de su presencia a los cortijos cercanos, cuyos perros ladraban también, en respuesta. […] Al llegar al aljibe, se apeó y dejó la jaca amarrada de una de las argollas cercanas al pilón.

Avanzó a pie en dirección al cortijo, donde lo recibieron los perros con caricias, como a un buen amigo.

Se orientó un momento y llegó al pie de la ventanilla de Pura. Estaba abierta y sobre ella se veía el gran puchero de barro que servía de búcaro al ramo de claveles, ya marchitos.

El llegó, se empinó, tomó el puchero, quitó el ramo y puso en su lugar el que traía.

Sin duda, Pura no dormía. Oyó el crujir de la cama bajo el peso del cuerpo. El ruido de levantarse y sintió cerca de él, en la ventana, a la que había llegado descalza, la voz de Pura, que preguntaba con más ansiedad que miedo:

—¿Quién anda ahí?

Era ella… Allí, cerca, blanca y desnuda, como había saltado del lecho. Se sintió sobrecogido de una angustia sin nombre.

La voz de la joven susurró de nuevo:

—¿Quién anda ahí? ¿Antonio?

Aquel nombre, en aquel momento, le produjo el efecto de un latigazo en la cara y, amparándose en la sombra, huyó como un forajido hacia el aljibe para buscar su jaca.

Entre tanto, Pura, con la ventana abierta, bebía con todo su ser aquella fragancia renovada de los claveles.

Había visto y conocido a José, o mejor, lo había adivinado. Era él quien le llevaba las flores. Ahora los claveles tenían un nombre, un rostro sin aliento. No era Antonio quien la hacía temblar de amor, era José el que la envolvía en su caricia con aquel perfume penetrante como un puñal que penetraba en su carne. (Puñal de claveles, pág. 63 y 88-90. Carmen de Burgos, Colombine. Instituto de Estudios Almerienses, 2009).

Esta es de las pocas novelas de las de Rodalquilar en la que Carmen cambia el nombre a los personajes; suponemos que por haberse hecho estos ya públicos en los periódicos.

Federico García Lorca los eliminó, otorgándolo únicamente al novio, Leonardo.

CRIADA.— Niña, hija, ¿qué te pasa? ¿Sientes dejar tu vida de reina? No pienses en cosas agrias. ¿Tienes motivos? Ninguno. Vamos a ver los regalos. (Coge la caja).

NOVIA (cogiéndola por las muñecas).— Suelta.

CRIADA.— ¡Ay, mujer!

NOVIA.— Suelta he dicho.

CRIADA.— Tienes más fuerza que un hombre.

NOVIA.— ¿No he hecho yo trabajos de hombre? ¡Ojalá fuera!

CRIADA.— ¡No hables así!

NOVIA.— Calla he dicho. Hablemos de otro asunto.

(La luz va desapareciendo de la escena. Pausa larga).

CRIADA.— ¿Sentiste anoche un caballo?

NOVIA.— ¿A qué hora?

CRIADA.— A las tres.

NOVIA.— Sería un caballo suelto de la manada.

CRIADA.— No. Llevaba jinete.

NOVIA.— ¿Por qué lo sabes?

CRIADA.— Porque lo vi. Estuvo parado en tu ventana. Me chocó mucho.

NOVIA.— ¿No sería mi novio? Algunas veces ha pasado a esas horas.

CRIADA.— No.

NOVIA.— ¿Tú lo viste?

CRIADA.— Sí.

NOVIA.— ¿Quién era?

CRIADA.— Era Leonardo.

NOVIA (fuerte).— ¡Mentira! ¡Mentira! ¿A qué viene aquí?

CRIADA.— Vino.

NOVIA.— ¡Cállate! ¡Maldita sea tu lengua!

(Se siente el ruido de un caballo).

CRIADA (en la ventana).— Mira, asómate. ¿Era?

NOVIA.— ¡Era!

TELÓN RÁPIDO

FIN DEL ACTO PRIMERO

(Bodas de sangre. Federico García Lorca. Pág. 54 a 58. Editores mexicanos unidos, 1985).

Sigamos con Puñal de claveles:

Llegó el día de la boda. José se apresuró a presentarse y, por más que quiso disimular, sus ojos buscaron a Pura. Ella lo miró un momento y los dos temblaron. […]

«¡Qué hermosa!», pensó él.

«¡Qué guapo!», se dijo ella.

Estaba en verdad interesante el muchacho, en contraste con el novio.

No muy alto, bien proporcionado, de un moreno rubianco, como tostado y trigal; con el cabello rizado y los ojos pardos, grandes y dulces, tenía una expresión franca y risueña que atraía.

Toda la tarde estuvo locuaz, excesivamente nervioso, causando la risa de cuantos lo oían con sus graciosas salidas.

—A ver cuándo te casas tú, que ya te llama la iglesia —dijo la tía Antonia.

—Yo no quiero hacer desgraciada a nadie —respondió él—. Tengo un carácter inquieto. Seguramente le daría disgustos a mi mujer.

—Eso es que no te has enamorado de veras.

—¡Quizá! Para yo enamorarme se necesitaría una cosa muy grande, muy extraordinaria y que me pillara de sopetón, sin lugar a pensarlo.

Pura se conservaba seria, indiferente, excesivamente fría. […] Ella misma no sabía lo que pasaba. Sentía abrasarse sus entrañas en una ansiedad desconocida. Todo su ser de virgen se estremecía de pasión no sentida, que despertaba con la boda, pero no para el novio: hubiera dado la vida entera por estrechar contra su pecho a José. Era como un suplicio tener cerca a Antonio. Se estremecía de repulsión al más leve contacto suyo, como si todo su ser protestara. Se sentía morir de angustia al pensar en que iba a pertenecerle; y aquel odio y aquella pasión nacían en la víspera de la boda, como un producto de la sensualidad que la preparación del casamiento y la entrega de la virgen al hombre había puesto en el ambiente.

—Quizá el perfume de los claveles estaba embrujado —pensaba con miedo—, o me ha dado algo para que lo quiera. ¡El olor de esos claveles ha sido para mí como una puñalada!

[…]

Pero, a pesar de las bromas, casi todos los hombres tardaron poco en dormirse. Se oían los ronquidos de Antonio, que había abusado un poco del peleón y del aguardiente del suegro.

Poco antes de las doce, se levantó José.

—¿Dónde vas? —preguntó entre sueños Antonio, que dormía en la cabecera de al lado.

—A dar el pienso a las bestias —respondió él.

—Iré contigo…

—No haces falta. Descansa.

—Gracias. ¡Voy a necesitar bien las fuerzas!

La torpe alusión encendió la ira de José.

Salió de la casa, fue a la cuadra y, en lugar de dar pienso a su caballo, lo aparejó.

—Es mejor que me vaya —se decía furioso—. No podré soportar ver que este animal se lleva a Pura. ¡Y pensar que soy yo, yo solo, quien se la ha entregado, por mi cobardía y mi idiotez!

Él había ido allí las primeras veces como amigo, y aunque reparó en la belleza de la muchacha, no había pensado nunca en ella hasta aquella tarde en que hablaron con el buhonero. Cuando ella rechazó las rosas porque ya estaba presa, cuando se dio cuenta de que había corrido la primera amonestación. El eslabón primero de la cadena que la separaba de él. Se preguntaba por qué no se había ido ya; pero ni él mismo sabía cómo vivía desde entonces.

—¡Está tan loca por mí como yo por ella! —se decía—. Pero ¿qué hacer?

[…]

Tenía que huir desesperado. Precisamente el domingo salía el barco de Almería para Orán. Todo era adelantar el viaje una semana. Caminando toda la noche podría llegar a tiempo.

—Me iré, me iré —decía con resolución desesperada—. Me iré; no volveré a verla. Me recomeré los hígados.

Y en el momento de irse lo invadía de nuevo el deseo loco de volverla a ver.

—¡La vez última!

Llevando la jaca de la brida se acercó a la ventana, que le pareció cerrada. Se detuvo indeciso y vio que solo estaba entornada y que se abría de par en par.

—¡Pura!

—¡Joseíyo!

—¿Me esperabas?

—¡Sí!

El apremio de tiempo excluía toda coquetería y recato.

—¿Dónde vas?

—¡Muy lejos! Para no verte en poder de otro o para no matarlo.

—¡No te vayas, José! ¡No me dejes! —imploró la voz de ella—. ¡Me moriría de pena!

—¿Me quieres?

—Más que a mi vida.

—¿Y te vas a casar?

—¡Qué remedio me queda!

—Puedes decir no al pie del altar. Para eso pregunta el cura.

—¿Y si me falta el valor? Es una cosa tan seria, delante de todos.

—Sí… ¡Pero piensa que no puedo vivir ya sin ti…!

—¡Ni yo quiero más que a ti en el mundo!

—¡Vente conmigo! —propuso él en una resolución súbita.

—¿Dónde?

—¡No sé…! ¡Lejos…! ¿Quieres?

—¡Yo! ¡No sé…! ¡No sé…!

—¡No hay tiempo que perder, Pura! Tenemos los minutos contados. Sí o no. ¡Para siempre!

—¡Voy contigo!

—¡Corre!

[…]

Sus brazos se enlazaron y un beso apasionado y largo selló los desposorios.

—No hay tiempo que perder.

La tomó en la grupa y espoleó la jaca.

[…]

Gozaban, sin saberlo, la voluptuosidad suprema de las uniones primitivas. La boda por rapto. Aquel deleite de los enamorados que en las tribus salvajes robaban a la esposa y escapaban con ella. Parecía más intenso así el placer de la conquista. Y la voluptuosidad de ellos era aún mayor, porque iba acompañada del sentimiento de peligro.

[…]

Si los encontraban en aquel país vengativo, la muerte del muchacho era cosa segura. No se podían detener; pero era preciso tratar con consideración al caballo, para poder hacer aquella jornada.

[…]

Iba ella a cuerpo, con sus collares y alhajas puestos, vestida ya con las ropas de novia y lavada y perfumada, con esa impudicia con que las familias preparan la entrega de la hija. La muchacha, excitada con los preparativos de la boda, viéndose hermosa ante el espejo, había oído el llamamiento de la Naturaleza que la inclinaba hacia el hombre joven, fuerte y hermoso, y le hacía huir del que le estaba destinado. Era una eclosión de juventud, de sensualidad suprema la que los había envuelto.

Y los dos corrían hacia la dicha, embriagados en el perfume del amanecer y en los olores a jabón y a colonia que emanaban las ropas de la muchacha mezclados con los efluvios de la carne morena y primaveral. Despiertos sus sentidos con el penetrante perfume de los claveles, obrando sobre sus nervios como una revelación. La clave de la pasión andaluza estaba en la sensualidad de los perfumes de su tierra.

[…]

Y avanzaban resistiendo el deseo inmenso de detenerse allí y no perder ni un instante de la pasión poderosa que los cegaba. Su sentimiento prendía en Pura y la iniciaba en la pasión desenfrenada y loca. (Puñal de claveles, págs. 98-100)

LEONARDO (Bodas de sangre): «Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas».

Carmen de Burgos los deja ahí, internándose en el campo para evitar encontrarse con algún conocido que denunciase su ruta, aunque la hora temprana hacía que los caminos estuvieran desiertos. «Solo las alondras, cantando a la aurora, y la música de violín de los grillos, interrumpían el silencio» (pág.101).

Y aquí ya llega Federico con la Luna y la Muerte conversando, en el acto tercero, cuadro primero.

(Es de noche. Grandes troncos húmedos. Ambiente oscuro. Se oyen dos violines).

LUNA.— ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza

por la maleza del valle?

La luna deja un cuchillo

abandonado en el aire,

que siendo acecho de plomo

quiere ser dolor de sangre.

[…]

Pues esta noche tendrán

mis mejillas roja sangre.

[…]

MENDIGA (la Muerte).— Esa luna se va, y ellos se acercan.

De aquí no pasan.

[…]

Aquí ha de ser, y pronto. Estoy cansada.

Por todo lo dicho y respetando el orden cronológico, creo que deberíamos hablar del Puñal de claveles de Lorca, no de Las bodas de sangre de Colombine, como dice Navarrete Galiano, en Aproximación a la obra de una escritora comprometida (Instituto de Estudios Almerienses, l996), y sin ánimo de ofender.

Esta novela de Carmen de Burgos rompió con la imagen de Rodalquilar como paraíso perdido, porque en ella no lo muestra como el paraíso perdido de su infancia, de sus otras novelas, sino como el paraíso abandonado en su juventud. Los paraísos infantiles no suelen ser aquellos de la adolescencia, que fue cuando ella huyó de allí de la forma que entonces se podía, vía matrimonial. A la joven de 15 años, despertando al amor y al deseo, no le entusiasmaban todas esas temporadas largas, especialmente en época de caza, cuando el patriarca, con toda su prole de 10 hijos —ella era la mayor— se trasladaba a Rodalquilar. Al paraíso ya le faltaba un Adán, y ese se quedaba en Almería. Era un apuesto treintañero, periodista, que le hacía versos; después, también tendría que huir de él, por razones menos poéticas. El mensaje que está dando en Puñal de claveles es que sí se pueden romper cadenas, que ella misma quebró el primer eslabón de todas las que después fue rompiendo, precisamente en ese lugar.

Pero retrocedamos en el tiempo, veamos lo que ella nos dice de su infancia en Rodalquilar en la revista Prometeo de Gómez de la Serna en 1909:

Me crié en un lindo valle andaluz, oculto en las estribaciones de la cordillera de Sierra Nevada, a la orilla del mar, frente a la costa africana. En esta tierra mora, en mi inolvidable Rodalquilar, se formó libremente mi espíritu y se desarrolló mi cuerpo. Nadie me habló de Dios ni de leyes, y yo me hice mis propias leyes y me pasé sin Dios. Allí sentí la adoración al panteísmo, el ansia ruda de los afectos nobles, la repugnancia a la mentira y los convencionalismos. Pasé a la adolescencia como hija de la natura, soñando con un libro en la mano a la orilla del mar o cruzando a galope las montañas.

De la libertad a las cadenas

El cortijo de La Unión era una propiedad de su joven madre, Nicasia Seguí, una campesina de Níjar que lo heredó poco antes de contraer matrimonio con su padre, José de Burgos, descendiente de una familia de rancio abolengo en la que uno de sus antepasados, caballero de los Reyes Católicos en el cerco de Fiñana, había sido recompensado con el castillo de Rodalquilar, que entonces era una rábita.

Cuando nuestra autora nace, en 1867, el valle está en plena efervescencia minera, especialmente el plomo y la plata, pero también cuarzo aurífero, hierro, cobre manganeso y cinc. Son explotaciones rudimentarias a las que se han lanzado febrilmente los agricultores en sus minifundios, con la esperanza de sacarle más provecho a la tierra abriéndole las entrañas que esperando pacientemente a que las estaciones la hicieran dar sus frutos, si la climatología lo permitía. Asimismo, D. José de Burgos solicitó concesiones de explotación para alguna mina que compró, hipotecando La Unión, que más tarde habría de malvender ante el fracaso de su empresa minera.

Este auge minero, casi artesanal, decaería a principios del siglo XX, quedando Rodalquilar casi abandonada, para resurgir de nuevo hacia 1915, a raíz del hallazgo de oro en estado libre en el cerro del Cinto. Acudieron grandes compañías extranjeras, con buenas instalaciones para su explotación, hasta la dictadura que, en 1943, haría que el Instituto Nacional de Industria fuera su promotor y se construyese el pueblo minero del que se habla al principio de este relato.

Otra de las actividades, desde antiguo, era el contrabando, que en algunos casos, como en tiempos de la II Guerra Mundial, confluiría con la minería. Los barcos que venían a cargar el oro no lo hacían de vacío; y no era oro todo lo que brillaba en sus bodegas cuando partían, que las armas también brillan.

El contrabando será la aventura que más espacio ocupe en la obra literaria del ciclo de Rodalquilar de Carmen de Burgos, convirtiendo en protagonista de una de ellas, El último contrabandista, a su abuelo paterno, al que no conoció, ya que, con 38 años, le descerrajaron 4 disparos de trabuco en la Puerta de los Perdones de la catedral. Iba del brazo de su abuela y con dos hijos de la mano. La autora mitifica a su abuelo y al contrabando por cuanto tiene de rebeldía, por saltarse las leyes, unas leyes que considera injustas. En los relatos que escuchaba en su infancia, el abuelo era presentado como el patriarca del valle, el protector que se ocupaba de sus necesidades. No les cobraba la renta cuando eran malas las cosechas. Era el dueño de una prestigiosa casa de comercio en Almería y, cuando viajaba a la Corte, se codeaba con miembros de las más altas esferas del poder.

La literatura oral, los relatos de los criados del cortijo alrededor del fuego de esa gran chimenea de campana mientras ellas hilaban y ellos trenzaban el esparto poblarían su imaginación con los personajes que luego desarrollaría en sus novelas, con naufragios, piratas, contrabandistas, buhoneros, crímenes, robos de novias y otros conocimientos ancestrales considerados supersticiones.

No asistió a ninguna escuela; fue autodidacta. La biblioteca paterna alimentó su intelecto y su jovencísima madre, que la alumbró con quince años —conocedora de las plantas y la vida campesina—, la llenó de vitalidad y le inculcó el amor a la naturaleza.

En el capítulo «Portugal», de su libro Mis viajes por Europa, nos confiesa cómo aprendió a leer en las páginas del Journal do Comercio, cuando su padre ya era vicecónsul de Portugal en Almería.

Tengo con este periódico una deuda romántica. Quizá le debo a él mi afición al periodismo, a la literatura y a los viajes. Yo aprendí a leer, espontáneamente, en la plana de ese Journal, que iba a perderse en las soledades de mi cortijo de Rodalquilar. La impresión de sus negritas, rotundas redondas y gruesas de sus letreros no se ha borrado aún. Junto a ellas había grabados siempre unos barcos… Sentía deseos de escaparme, de irme en aquellos barcos y, para enterarme de sus destinos, aprendí a juntar en castellano aquellas negritas portuguesas tan sugeridoras e inolvidables. «Pernambuco, Río de Janeiro, Santos, Oporto, Lisboa». Yo leía y releía sus nombres, los adivinaba por vocación, eran para mí lo que aún continúa siendo Bagdad.

Mientras ella se cría sana y libre en Rodalquilar, la situación de Almería es de pobreza y analfabetismo (90%), emigración y epidemias. En 1864, se crea la Cruz Roja de Almería para paliar una alarmante epidemia de cólera.