Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

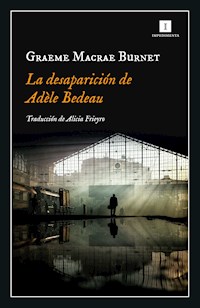

Manfred Baumann es un hombre solitario y socialmente torpe que se pasa las tardes bebiendo mientras alimenta su tóxica y retorcida obsesión por Adèle Bedeau, una seductora camarera del monótono Restaurant de la Cloche, en Sant-Louis, Alsacia. Pero cuando ella desaparece, Baumann se convertirá en el principal sospechoso del inspector Gorski, un detective al que le persigue el fantasma de uno de sus primeros casos, en el que dejó que condenaran a un hombre inocente por el asesinato de una chiquilla. El policía, atrapado en una ciudad de provincias y un matrimonio desapasionado, presiona a un Manfred rodeado de oscuridad y misterio a que se enfrente a los antiguos demonios de su atormentado pasado. La infatigable búsqueda de la verdad se convierte en un cúmulo de infortunios abrumador, tanto para el cazador como para el que realmente espera ser cazado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La nueva y apasionante noir del aclamado autor de «Un plan sangriento». Una novela detectivesca de aires simenonianos destinada a convertirse en un clásico.

«Burnet arma una sólida trama detectivesca junto a un estudio en detalle de sus personajes para alumbrar un atractivo thriller psicológico.»

«Inmensamente seductora. Una gran lectura.»

J. David Simons

«Esta novela misteriosa y elegante homenajea al maestro del suspense francés Georges Simenon.»

NPR

1

Era una noche como otra cualquiera en el Restaurant de la Cloche. Detrás de la barra, Pasteur, el dueño, se había servido un pastís, señal inequívoca de que la cocina quedaba cerrada y de que su mujer, Marie, y la camarera, Adèle, ya no atenderían más comandas. Eran las nueve en punto.

Manfred Baumann ocupaba su sitio de costumbre junto a la barra. Lemerre, Petit y Cloutier estaban sentados al lado de la puerta, con los periódicos del día plegados y formando una pila. En su mesa había una frasca de vino tinto, tres copas, dos paquetes de cigarrillos, un cenicero y las gafas de cerca de Lemerre. Compartirían tres frascas antes de dar por finalizada la velada. Pasteur desplegó su periódico y se inclinó sobre él con los codos apoyados en el mostrador. Tenía una calva incipiente que intentaba disimular peinándose el pelo hacia atrás. Marie estaba atareada ordenando los cubiertos.

Adèle sirvió el café a los dos últimos comensales del turno de cenas y procedió a pasar una bayeta por los manteles de hule de las otras mesas, arrastrando y dejando caer al suelo las migas que más tarde barrería. Manfred la observaba. Su sitio no estaba exactamente pegado a la barra, sino a la altura de la puerta con pasaplatos, por donde se despachaba la comida que iba saliendo de la cocina. Tenía que cambiar de posición continuamente para dejar paso al personal, pero a nadie se le había ocurrido nunca pedirle que se colocara en otro lugar. Desde su posición podía vigilar todo el establecimiento, y los extraños a menudo lo tomaban equivocadamente por el propietario.

Adèle iba vestida con una falda corta de color negro y una blusa blanca. Llevaba atado a la cintura un pequeño delantal con un bolsillo donde guardaba la libreta en la que tomaba las comandas y la bayeta que empleaba para limpiar las mesas. Era una chica morena y robusta, de ancho trasero y pechos grandes y voluminosos. Tenía los labios carnosos, la tez aceitunada y unos ojos marrones que, por lo general, mantenía clavados en el suelo. Sus rasgos eran demasiado orondos para calificarlos de hermosos, pero la chica poseía un magnetismo primitivo, un magnetismo que sin duda se veía amplificado por lo insulso del entorno.

Mientras ella se inclinaba sobre las mesas vacías, Manfred se volvió hacia el mostrador y, en el espejo de detrás de la barra, contempló cómo la falda trepaba unos milímetros por sus muslos. Llevaba unos pantis de color carne con calcetines blancos hasta el tobillo y manoletinas negras. Los tres hombres de la mesa junto a la puerta también la miraban; Manfred se figuró que, en ese momento, sus pensamientos y los de aquellos individuos eran muy parecidos.

Adèle tenía diecinueve años y trabajaba en el Restaurant de la Cloche desde hacía cinco o seis meses. Se trataba de una chica de carácter retraído que se mostraba reacia a entablar conversación con los parroquianos, pero Manfred estaba convencido de que disfrutaba con la atención que estos le dispensaban. Los primeros botones de la camisa los llevaba siempre desabrochados, de modo que con frecuencia era posible verle el ribete de encaje del sujetador. Si no deseaba que ellos la escudriñaran, ¿por qué iba a vestirse entonces de forma tan provocativa?

No obstante, cuando ella se giró hacia la barra, Manfred desvió la vista.

Pasteur estaba concentrado leyendo un artículo de las páginas centrales de L’Alsace. Había una crisis en el Líbano.

—Malditos árabes —dijo Manfred.

Pasteur respondió al comentario con un leve gruñido. No era la clase de hombre que entablase discusiones controvertidas con la clientela. Su cometido se reducía a servir bebidas y elaborar facturas. Consideraba que atender las mesas estaba por debajo de su categoría. Esas tareas, junto con el despacho de cortesías, las dejaba en manos de Marie y de Adèle, o de quien fuera que estuviera trabajando. Manfred, por su parte, no tenía ninguna opinión formada sobre la situación en Oriente Medio. Había hecho la observación solo porque pensó que era lo típico que habría dicho Pasteur o que, cuando menos, habría gozado de su aprobación. Manfred estaba encantado con la renuencia de Pasteur a charlar sin ton ni son. En las escasas ocasiones en las que sí soltaba algún comentario, lo habitual era que no fuera bien recibido, así que resultaba un alivio no sentirse obligado a entablar conversación.

En la mesa junto a la puerta, Lemerre, un barbero cuyo establecimiento no quedaba lejos del restaurante, hacía ya rato que se explayaba sobre el tema del ciclo de ordeño de las vacas lecheras. Explicaba con todo detalle cómo la producción podría incrementarse si tan solo se ordeñase al ganado a intervalos más cortos. Cloutier, que se había criado en una granja, intentó intervenir, argumentando que las ganancias que pudieran obtenerse aplicando esa medida acabarían perdiéndose con el tiempo debido a la reducción de la vida productiva de la vaca. Lemerre negó con la cabeza vigorosamente e hizo un gesto con la mano para callar a su compañero.

—Esa es una idea equivocada que está muy extendida —dijo antes de proseguir con su discurso.

Cloutier bajó la mirada hacia la mesa y empezó a juguetear con el tallo de cristal verde de su copa. Lemerre era un hombre corpulento de cincuenta y pocos años. Iba con un jersey de pico color burdeos encima de otro negro más fino de cuello alto. Los pantalones los llevaba subidos hasta la mitad de la panza y estaban sujetos con un estrecho cinturón de cuero. Su pelo, que Manfred daba por supuesto que se teñía, era negro azabache y lo llevaba peinado hacia atrás, revelando unas pronunciadas entradas. Tanto Petit como Cloutier estaban casados, aunque rara vez mencionaban a sus respectivas esposas, y si lo hacían empleaban el mismo tono de desprecio. Lemerre no se había casado. «No soy partidario de tener animales dentro de casa», ofrecía de costumbre como explicación.

Si se veía desde fuera, el Restaurant de la Cloche de Saint-Louis ofrecía un aspecto anodino. El enlucido de la fachada, pintado de color amarillo pálido, presentaba manchas y desconchones. El cartel adosado al muro sobre la cristalera pasaba bastante desapercibido, si bien la céntrica ubicación del restaurante hacía un tanto innecesario su anuncio. La puerta del establecimiento se encontraba ubicada en una esquina adyacente al aparcamiento donde se celebraba el mercado semanal del pueblo. A un lado, en la pared, una pizarra exhibía los platos del día, mientras que encima de esta sobresalía un balconcito con una barandilla de forja ornamental. Dicho balcón pertenecía al piso donde vivían Pasteur y su mujer. Dentro, el restaurante era sorprendentemente amplio y contaba con una decoración sin pretensiones. Dos anchas columnas dividían el espacio separando de manera informal la zona del comedor, que se hallaba a la derecha de la puerta, de las mesas situadas junto a la cristalera, que era donde los lugareños se dejaban caer a lo largo de la jornada para tomar un trago, o donde pasaban las últimas horas de la tarde bebiendo e intercambiando opiniones sobre los contenidos de la prensa del día. El comedor estaba amueblado con unas quince mesas desvencijadas de madera cubiertas, con coloridos manteles de hule, y provistas de cubiertos y copas. En la pared de detrás de la barra, parcialmente oculto por una estantería de cristal repleta de botellas de licores diversos, un espejo de dimensiones considerables promocionaba la cerveza de Alsacia con una rotulación art decó desgastada y casi ilegible en algunas zonas. Este espejo conseguía que el restaurante pareciera más grande de lo que era en realidad. También confería al lugar un aire de grandeza venida a menos. Marie se quejaba a menudo de su aspecto cutre y deslustrado, pero Pasteur insistía en que le daba encanto al local. «Esto no es un bistró parisino», contestaba por costumbre ante cualquier sugerencia de mejora. A la derecha del mostrador estaban las puertas de acceso a los aseos, flanqueadas por un par de aparadores de madera oscura descomunales donde se guardaban la cubertería, las copas y la vajilla. Estos aparadores llevaban allí desde que todos tenían memoria. Desde luego antecedían a la fecha en la que Pasteur se hizo dueño del establecimiento.

Manfred Baumann tenía treinta y seis años. Esa noche, al igual que todas, iba vestido con un traje negro y una camisa blanca con la corbata aflojada. Su pelo oscuro estaba cortado con pulcritud y peinado con raya al lado. Era un hombre atractivo, pero sus ojos se movían inquietos, como si tratase de esquivar cualquier contacto visual. En consecuencia, con frecuencia la gente tenía la impresión de que estaba incómodo en su compañía, y esto contribuía a agravar su propia desazón. Una vez al mes, aprovechando la tarde del miércoles, que era cuando el banco donde trabajaba permanecía cerrado, Manfred acudía al local de Lemerre para cortarse el pelo. Sin falta, Lemerre le preguntaba qué clase de corte deseaba, y Manfred contestaba: «El de siempre». Mientras se afanaba con las tijeras, el barbero hablaba del tiempo o comentaba algún asunto anodino de la prensa de ese día, y cuando Manfred abandonaba el local, siempre se despedía de él con la misma frase: «Hasta el jueves».

Sin embargo, menos de tres horas más tarde, Lemerre estaría sentado a su mesa en compañía de Petit y Cloutier, y Manfred estaría apostado en su sitio junto a la barra del Restaurant de la Cloche. Allí ambos intercambiarían un saludo, aunque con la misma efusividad de dos extraños cuyas miradas se cruzaran por azar. Los jueves, no obstante, Manfred era invitado a unirse a los tres hombres para la timba semanal de bridge. A Manfred no le gustaba demasiado jugar a las cartas y durante la partida siempre se respiraba un ambiente tenso. Aunque tenía la impresión de que su presencia en aquella mesa incomodaba a los otros, también estaba convencido de que cualquier intento de declinar su invitación sería interpretado como un desaire. Esta tradición había comenzado tres años antes, después del fallecimiento de Le Fevre. El primer jueves después del funeral, los tres amigos se encontraron a falta de un cuarto jugador para su partida y le pidieron a Manfred que se uniera a ellos. Él era consciente de que solo estaba cubriendo el lugar del muerto, y que aquel «hasta el jueves» con el que Lemerre acostumbraba a despedirse dejaba patente que no era bienvenido en su mesa las demás tardes de la semana.

Manfred pidió su última copa de vino de la noche. Le guardaban una botella detrás de la barra, y Pasteur vertió lo que quedaba de su contenido en una copa limpia, que depositó sobre el mostrador. Manfred siempre se bebía la botella entera, pero la consumía por copas. Esta manía comportaba pagar por sus consumiciones el doble que si sencillamente hubiese pedido la botella entera de golpe, pero no lo hacía por costumbre. En una ocasión calculó cuánto podría ahorrarse al año si decidía cambiar este hábito. Resultó ser una cantidad considerable, pero no alteró su rutina. Se dijo a sí mismo que resultaría vulgar plantarse en la barra él solo con una botella. Aquello haría que pareciese que entraba allí con la intención de emborracharse, aunque tampoco es que eso fuera a importarle a los otros parroquianos del restaurante. Manfred también tenía la sensación de que este hábito suyo podía explicar la actitud reservada de Lemerre y sus amigos hacia él, como si al consumir su vino por copas estuviese colocándose por encima de los tres hombres, que bebían su vino por frascas. Daba la impresión de que se creía mejor que ellos. Esto, de hecho, era verdad.

Pasteur nunca se había pronunciado sobre los hábitos de bebida de Manfred. ¿Por qué iba a hacerlo? A él ni le iba ni le venía que Manfred quisiera pagar por su vino el doble de lo que era preciso.

A medida que las agujas del reloj se fueron acercando a las diez en punto, los movimientos de Adèle ganaron brío. Pasaba la escoba entre las mesas casi con entusiasmo e incluso intercambió alguna clase de broma con los hombres sentados junto a la puerta. Lemerre hizo un comentario, seguramente subido de tono, porque Adèle le hizo un gesto admonitorio con un dedo y, con aire juguetón, giró sobre los talones y regresó contoneándose hacia la barra. Manfred nunca la había visto comportarse de esa manera tan coqueta, aunque la chica volvió a bajar la mirada cuando él reculó para dejarla cruzar la puerta del pasaplatos. Desapareció al fondo de la cocina y regresó a los pocos minutos. Conservaba la misma falda de antes, pero se había puesto unas medias negras y unos zapatos de tacón, y ahora llevaba una cazadora vaquera encima de un ajustado top negro. Se había aplicado rímel y lápiz de labios. Dio las buenas noches a Pasteur. Él levantó la vista hacia el reloj y se despidió de mala gana con una cabezada. Adèle no pareció percatarse del impacto que su transformación había causado entre los parroquianos que quedaban en el local. No miró ni a izquierda ni a derecha al salir.

Manfred apuró el vino de su copa y depositó el dinero en el platillo de peltre donde Pasteur había colocado la cuenta momentos antes. Manfred siempre se aseguraba de llevar la cantidad exacta en el bolsillo. Pagar con un billete grande significaba tener que esperar a que Pasteur hurgase en su cartera en busca de cambio y, a continuación, verse obligado a dejar propina con ostentación.

Se puso la gabardina, que había permanecido colgada en el perchero situado junto a la puerta del aseo, y se marchó saludando escuetamente con la cabeza a Lemerre y compañía. Estaban a principios de septiembre y ya se sentían en el ambiente los primeros fríos del otoño. Las calles de Saint-Louis estaban desiertas. Al doblar la esquina por rue de Mulhouse, divisó a Adèle un centenar de metros delante de él. Ella caminaba despacio, y Manfred notó que le estaba dando alcance. Podía oír el repiqueteo de sus tacones sobre la acera. Manfred aminoró el paso; no podía adelantarla sin saludarla de algún modo, lo que los conduciría de manera irrevocable a entablar una conversación incómoda. Quizá Adèle pensase que la había seguido. O quizá aquel despliegue de coquetería en el restaurante iba destinado a él, en realidad, y la chica había tomado esta dirección de forma deliberada para forzar un encuentro.

Por mucho que ralentizaba la marcha, Manfred seguía ganando terreno. Cuanto más se acercaba, más lenta parecía Adèle. En un momento dado, ella se detuvo y, apoyándose en una farola, se ajustó la correa del zapato. Manfred se encontraba ahora a poco menos de veinte metros detrás de ella. Se agachó y fingió atarse el cordón del zapato. Inclinó la cabeza sobre la rodilla con la esperanza de que Adèle no lo viese. Oyó cómo se debilitaba el ruido de sus tacones sobre la acera. Cuando se levantó, ella ya no estaba a la vista. Debía haber cogido una bocacalle o entrado en un edificio.

Manfred remprendió la marcha a buen paso, como era su costumbre. Entonces, al aproximarse al pequeño parque de delante del templo protestante, divisó a Adèle parada junto al murete que separaba el jardincillo de la acera. Fumaba un cigarrillo y parecía esperar a alguien. Para cuando Manfred la vio, ya era demasiado tarde para recurrir a una maniobra de evasión. Pensó en cambiar de acera, en cuyo caso un breve gesto con la mano al pasar habría resultado adecuado como saludo, pero Adèle ya lo había visto y lo observaba acercarse. Manfred no estaba bebido, pero, bajo la mirada escrutadora de ella, se sintió un poco inestable de repente. Por un segundo se le ocurrió que quizá era a él a quien ella esperaba, pero desechó la idea al instante.

—Buenas noches, Adèle —dijo cuando se encontraba a escasos metros de ella. Se detuvo, no porque lo deseara, sino porque habría parecido poco cortés pasar de largo y tratarla como una mera camarera indigna de recibir unas pocas cortesías.

—Buenas noches, Manfred —le contestó.

Hasta ese momento, Manfred ni siquiera sabía que ella conociese su nombre de pila. El hecho de que lo emplease ahora apuntaba a la existencia de cierto grado de familiaridad entre ambos. En el restaurante, siempre que se dirigía a él, lo llamaba monsieur Baumann. Pero ahora, ¿no había percibido acaso hasta un tono coqueto en su voz?

—Hace fresco —dijo Manfred, incapaz de pensar en otra cosa que decir.

—Sí —contestó Adèle.

Con la mano que le quedaba libre, tiró de los bordes de la chaqueta para cerrársela a la altura del pecho, ya fuera para ratificar el comentario de Manfred o para taparse el escote.

Se produjo una pausa.

—Claro que, por las noches, siempre hace más frío con el cielo despejado —prosiguió Manfred—. Las nubes actúan como aislante. No dejan escapar el calor, igual que una manta en la cama.

Adèle se lo quedó mirando un momento y luego asintió despacio con la cabeza. Exhaló un anillo de vaho. Manfred se arrepintió de haber mencionado la cama. Sintió el rubor cubriéndole las mejillas.

—¿Esperas a alguien? —preguntó cuando resultó evidente que ella no tenía nada que añadir. No era asunto suyo lo que Adèle estuviera haciendo, pero una vez más no se le ocurrió otra cosa que decir. Y si ella contestaba que no estaba esperando a nadie, ¿qué? ¿Qué haría entonces? ¿Invitarla a su apartamento o a uno de los bares del pueblo que abrían hasta tarde y de los que no tenía la menor referencia?

Antes de que ella tuviera oportunidad de responder, y para alivio de Manfred, se detuvo junto a ellos un joven con una motocicleta. Saludó cortésmente a Manfred con la cabeza. Este le devolvió el ademán y le dio las buenas noches a Adèle.

—Buenas noches, monsieur —contestó ella.

Mientras se alejaba, Manfred echó un vistazo por encima del hombro justo a tiempo de ver a Adèle pasar la pierna por encima del asiento de la motocicleta. Se imaginó al joven preguntando quién era él. «Nadie, un cliente del restaurante», le respondería ella con toda probabilidad.

Manfred vivía a diez minutos andando de allí, en el último piso de un edificio de cuatro plantas que databa de la década de los sesenta y que se hallaba ubicado en una bocacalle de rue de Mulhouse. Su apartamento lo componían una cocina diminuta, un dormitorio, un salón que Manfred raramente usaba, y un aseo con ducha. La cocina daba a un ajardinado patio de manzana rodeado por otros bloques de apartamentos similares al suyo. Tenía bancos para los residentes y una zona de juego infantil. La ventana de la cocina se abría a un pequeño balcón donde daba el sol a primera hora de la tarde, pero Manfred rara vez se sentaba allí fuera por temor a que los vecinos pudieran creer que abrigaba un interés malsano por el parque infantil de abajo. La gente a menudo pensaba mal de los hombres solteros de treinta y tantos, sobre todo de aquellos que escogían encerrarse en sí mismos. Manfred mantenía su apartamento escrupulosamente limpio y recogido.

Cuando llegó a casa, se sirvió un chupito de la botella que tenía sobre la encimera de la cocina y lo vació de un trago. Se sirvió otro y se lo llevó a la cama. Cogió el libro de la mesilla de noche, pero no lo abrió. Su encuentro con Adèle lo había dejado descolocado, excitado incluso. Esto no se debía tanto al hecho de que ella hubiese empleado su nombre de pila como a que recuperara el tratamiento de «monsieur» al llegar su amigo, como si le interesara dar la impresión de que entre ellos dos no había nada. Manfred nunca había pensado que hubiera algo entre ambos, pero ella podría haberle deseado las buenas noches fácilmente sin llamarlo de ninguna de las dos formas. Había sido un acto deliberado con el que buscaba ocultarle a su novio el momento de intimidad que habían compartido.

Manfred evocó la imagen de Adèle tambaleándose en la acera delante de él, ajustándose la correa del zapato. Se masturbó con mayor vehemencia que de costumbre y se quedó dormido sin limpiar su polución.

2

Saint-Louis es un pueblo de unos veinte mil habitantes situado en los confines de la Alsacia y separado de Alemania y de Suiza por el cauce del Rin. Es un sitio sin mayor trascendencia y, aparte de un puñado de casas pintorescas características de la región con entramado de madera de roble, no tiene mucho que invite al viajero a demorarse en él. Como sucede con la mayoría de las poblaciones fronterizas, se trata de un lugar de paso. La gente lo atraviesa de camino a otros destinos, y el pueblo adolece de tal escasez de rincones de interés que se diría que los habitantes han acabado por resignarse. Los jóvenes más brillantes de Saint-Louis se marchan en cuanto pueden a la universidad, en la mayoría de los casos para no regresar jamás.

El centro del pueblo, en la medida en que puede decirse que Saint-Louis dispone de algo parecido, es una miscelánea de anodinos edificios de posguerra salpicada de unas pocas construcciones más tradicionales que han sobrevivido al paso del tiempo y a los proyectos urbanísticos. Los carteles de los comercios están desgastados, y las exposiciones de los escaparates resultan de todo menos atractivas, como si sus propietarios hubiesen renunciado a la idea de atraer clientes de paso. La palabra que con más frecuencia se le viene a la cabeza a los viajeros que ponen un pie en el pueblo, si es que llegan a reparar en él, es «anodino». Saint-Louis es anodino.

Y, aun así, ha preservado una ciudadanía durante trescientos años. Las de Saint-Louis son gentes un ápice menos instruidas, menos acomodadas y más inclinadas a la derecha política que la mayoría de sus compatriotas, pero los miembros de esta tribu mediocre siguen necesitando, de vez en cuando, un par de zapatos o un conjunto de ropa nuevos; necesitan que les corten el pelo, les revisen la dentadura y les curen sus dolencias. Tienen que sacar dinero y tomarlo prestado. Requieren establecimientos donde comer, beber, cotillear o, sencillamente, posponer el regreso a casa. Precisan que se limpien sus calles, que se recojan sus residuos; también aquí se debe mantener la ley y el orden. Sus casas requieren la atención de fontaneros, electricistas, carpinteros y decoradores. Sus hijos necesitan quien los eduque, los ancianos quien los cuide y los muertos quien los entierre.

En resumen, los habitantes de Saint-Louis son idénticos a los de cualquier otro lugar, ya vivan en pueblos igual de cutres o infinitamente más glamurosos. Y, al igual que los pobladores de otras urbes, los vecinos de Saint-Louis sienten un orgullo chovinista hacia su municipio, aun cuando son conscientes de su mediocridad en todo momento. Algunos sueñan con escapar, o viven con el remordimiento de no haberse marchado cuando se les presentó la oportunidad. La mayoría, no obstante, vive su vida sin pensar demasiado o nada en lo que los rodea.

Manfred Baumann nació en el lado suizo de la frontera, hijo de padre suizo y madre francesa. Gottwald Baumann, natural de Basilea, trabajaba en una cervecera. Era un hombre de baja estatura, con una tez excepcionalmente morena y ojos chispeantes. La madre de Manfred, Anaïs Paliard, era una joven muy vivaracha, aunque maldecida con una constitución enfermiza, y procedía de una acomodada familia de abogados de Saint-Louis. Manfred pasó los primeros seis años de su vida en Basilea. Era poco lo que recordaba de aquel tiempo, pero el suizo-alemán seguía siendo la lengua con la que se sentía más cómodo. Apenas lo había hablado desde su niñez, pero escucharlo seguía transportándolo a aquellos neblinosos años de la infancia. Manfred solo conservaba dos recuerdos de su padre asociados a ese periodo de su vida. El primero era el del olor rancio que despedía cuando regresaba a casa después de pasar la noche en algún bar, sumado a la visión de su barbilla sin afeitar cuando se inclinaba a darle un beso de buenas noches.

El segundo era el recuerdo más querido que Manfred tenía de su padre. No se acordaba del motivo (quizá fuera su cumpleaños), pero Gottwald se lo llevó a visitar la fábrica de cerveza donde trabajaba. Manfred guardaba en la memoria el penetrante aroma de la levadura y el retumbar de los barriles vacíos al rodar sobre los adoquines. Los otros trabajadores de la cervecera, o al menos así los recordaba Manfred, eran hombres de baja estatura, morenos y fornidos, justo igual que su padre, que caminaban con las piernas separadas y columpiando los brazos hacia afuera. Mientras Gottwald cruzaba el patio con Manfred, los hombres, al ver a su compañero, gritaron: «Grüezi Gottli».

«¿Sabes lo que significa? —le había preguntado Gottwald—. Pequeño Dios. No está mal, ¿eh? Pequeño Dios». Manfred se agarró fuerte a la mano de su padre y soñó con el día en que también él trabajaría en la cervecera.

Cuando Manfred tenía seis años, el Restaurant de la Cloche salió a la venta y el padre de Anaïs lo compró para que su hija y su marido lo regentasen. La ubicación del restaurante en el centro del pueblo les garantizaba una afluencia continua de clientes procedentes de los comercios y oficinas vecinos, así que, aunque por las noches se sirvieran cenas, el grueso del negocio se hacía durante la jornada. Monsieur Paliard debió de pensar que estaba colocando a su yerno en una empresa infalible, pero pasó por alto tanto los modales propios de trabajador de cervecera de este como su rudimentario conocimiento de la lengua francesa. Con sus hoscas maneras, Gottwald consiguió espantar a la clientela del establecimiento. Le faltaban la gentileza y la autoridad del patrón de éxito. A medida que el negocio se iba lentamente a pique, Gottwald pasaba más y más noches en el lado equivocado de la barra, maldiciendo a voces a los estirados franceses que habían decidido gastar sus francos en otra parte.

Después de morir su padre, el negocio se vendió, pero Manfred y su madre continuaron viviendo en el apartamento de encima del restaurante hasta que, debido al delicado estado de salud de ella, se vieron obligados a regresar a la casa familiar de las afueras, en la zona norte del pueblo. Manfred echaba de menos vivir encima del bar, con los olores de la cocina y el sonido del debate del día colándose por la ventana abierta mientras él y su madre cenaban. El restaurante era el ombligo del pueblo. En la casa familiar, Manfred estaba aislado. Para sus abuelos, él no era tanto un motivo de orgullo como un recuerdo del desliz de su hija. Manfred heredó el carácter brusco de su padre y la complexión débil de su madre, dos rasgos que entorpecían su capacidad para hacer amigos con la facilidad de los otros chicos. Mientras vivieron encima del bar, los hombres lo saludaban con afecto cuando volvía del colegio, igual que si fuera uno de ellos. Los fines de semana hacía recados a los parroquianos y se ganaba unos céntimos por las molestias. Al caer la tarde, se apostaba en la ventana de arriba y escuchaba el flujo y reflujo de las conversaciones, a las que contribuía mentalmente con su propia cosecha de sabios comentarios. En el hogar Paliard no había voces que escuchar, y Manfred se pasaba el tiempo sentado en su dormitorio oyendo el lento tictac del reloj de pie que ocupaba el descansillo de las escaleras.

En el colegio a Manfred lo llamaban el «Suizo» y el apodo se le había quedado. Lo detestaba. Lemerre lo usaba todavía cuando invitaba a Manfred a unirse a la timba de los jueves. «¿Vienes a jugar, Suizo?», le gritaba desde el otro extremo del local. Manfred deseaba que su madre hubiera recuperado su nombre de soltera, pero ella permaneció por siempre fiel a la memoria de su esposo, a pesar de los muchos defectos de este. Después de que Manfred y su madre tuvieran que dejar el Restaurant de la Cloche, Anaïs le pedía a menudo que la acompañara junto a su lecho. Manfred detestaba el olor del dormitorio de su madre. Era como un hospital. En la cómoda se alineaban frascos y más frascos marrones de pastillas. Ya cerca del final, el médico la visitaba casi a diario; un privilegio reservado a las familias del estatus de los Paliard. Cuando Manfred entraba en la alcoba, Anaïs le sonreía con pesar y le tendía la mano. A menudo estaba demasiado débil para separar los hombros de las almohadas que le servían de apoyo. Él se sentaba al borde de la cama y le sostenía la mano.

Anaïs tenía una fotografía de Gottwald en la mesilla. En ella, él aparecía de pie junto a un automóvil detenido en la cuneta de una sinuosa carretera en lo alto de las montañas suizas. El coche era un Mercedes que el padre de Anaïs les había prestado para la luna de miel. Gottwald posaba en mangas de camisa, los brazos en jarras, sacando pecho, con su espesa mata de pelo oscuro engominada y peinada hacia atrás como se estilaba en la época: todo un dechado de virilidad.

A Anaïs le gustaba contarle a Manfred la historia de cómo ella y Gottwald se habían conocido. Él había cruzado la frontera para acudir a los festejos del Día de la Bastilla. En la plaza próxima al Restaurant de la Cloche se celebraba una fiesta popular. Hacía un calor inusual, incluso para el mes de julio. Anaïs tenía diecisiete años. Ella y una amiga paseaban entre los puestos mientras degustaban los productos que estos ofrecían. Habían bebido dos o tres vasos de sidra y se les había subido a la cabeza. La amiga de Anaïs, Elisabeth, fue quien reparó en Gottwald. Estaba apostado junto a un puesto bebiendo un vaso de cerveza y tanteando descaradamente a las muchachas que pasaban por su lado. Elisabeth insistió en que se acercaran a hablar con él. Anaïs vaciló. No tenía experiencia con los hombres, pero Elisabeth ya se había puesto en marcha. Se quedó un paso por detrás de su amiga mientras esta hacía las presentaciones. Gottwald les besó la mano y dijo: «Enchanté, mesdemoiselles», con un acento muy marcado que provocó las risitas de las dos amigas. Enseguida estuvieron los tres paseando juntos entre el gentío mientras Elisabeth le contaba su vida a Gottwald alegremente. Era una muchacha muy atractiva y segura de sí misma, y Anaïs sospechaba que estaba de vuelta en lo que a las relaciones con los hombres se refería. Anaïs escrutó a Gottwald. No era guapo en el sentido convencional de la palabra —era demasiado bajo para serlo—, pero había un no sé qué en su porte y en el brillo de sus ojos negros que la fascinaba. Resultaba evidente que Gottwald no entendía la mitad de lo que le decía Elisabeth, pero mantenía los ojos clavados en ella. Anaïs se dio cuenta de que estaba deseando que su amiga dejara de cotorrear para que Gottwald pudiese desviar la mirada y fijarse en ella.

Se detuvieron junto a un puesto y Gottwald las invitó a una sidra. Elisabeth tuvo que excusarse un momento. Tan pronto como se hubo marchado, Gottwald miró a Anaïs a los ojos y dijo: «Me alegro de que se haya ido. Habla demasiado, pero a ti sí que me gustaría verte otra vez».

Anaïs sintió un nudo en la garganta. La idea de que aquel extranjero de piel morena la prefiriese a ella antes que a su mucho más bonita y encantadora amiga resultaba embriagadora. Y antes de que se diera cuenta había consentido en quedar con Gottwald al día siguiente. Ninguno de los dos dijo nada al respecto cuando regresó Elisabeth.

En su cita, Gottwald y Anaïs salieron a pasear por el bosque. Hacía fresco bajo el follaje. No hablaron demasiado. Anaïs ignoraba qué se le decía a un hombre, pero antes de que acabara la tarde, Gottwald la besó. Ella tenía la espalda apoyada contra un árbol y quedó abrumada por el peso y el intenso olor de él. Casi se desmaya de pasión, le contó a Manfred. Siguieron viéndose a escondidas —Gottwald no era la clase de individuo que Anaïs tenía soñado presentarle a su padre— hasta que resultó imposible ocultar su relación durante más tiempo. Entonces fue cuando Gottwald le pidió que se casara con él.

Finalmente, cuando Anaïs murió, Manfred tenía quince años. Para entonces, ella llevaba dos años sin salir de casa y se había puesto tan flaca y apergaminada como una anciana. El abuelo de Manfred habló con él una noche poco después del funeral. Llega una edad, le explicó, en la que un hombre tiene que abrirse camino en la vida por sí mismo. Dos años después, cuando Manfred suspendió su baccalauréat,[1]su abuelo lo llamó al despacho. Esta era una habitación de la primera planta a la que, por norma general, Manfred tenía vetada la entrada. Las paredes estaban revestidas hasta el techo de libros de Derecho, y presidía el centro de la estancia un enorme escritorio antiguo. Había chimenea, pero monsieur Paliard no era partidario de caldear el ambiente innecesariamente, así que se negaba a encender el fuego incluso en los días más crudos del invierno, dando así ejemplo a los otros miembros de la casa y prefiriendo sentarse delante de sus papeles, con sombrero y bufanda al cuello, envuelto en un halo de vaho y humo de pipa. A Manfred solo lo convocaban en el despacho para tratar asuntos de suma trascendencia.

Al entrar, el chico permaneció de pie en el centro de la habitación sus buenos cinco minutos mientras su abuelo llegaba al final del documento que se encontraba leyendo. Esto no afectó a Manfred. Le era indiferente el trato que le dispensaba su abuelo. Monsieur Paliard se quitó las gafas de cerca e indicó con un gesto de la mano que Manfred debía tomar asiento. Tenía el rostro alargado, de facciones muy marcadas, con rasgados ojos azul claro bajo una amplia y abultada frente. Estaba calvo casi por completo y lucía una barba hirsuta de pelo canoso. A Manfred le costaba recordar una ocasión en la que lo hubiese visto sonreír.

—He hablado con un colega, monsieur Jeantet —empezó sin más preámbulo—. Jeantet es director de la sucursal del Société Générale en rue de Mulhouse. Ha accedido a darte un empleo, lo que es muy generoso de su parte dadas las circunstancias. Empiezas el lunes y recibirás tu primer sueldo pasadas dos semanas. Te sugiero que te pongas manos a la obra y te busques un apartamento ya mismo. Te prestaré la cantidad que necesites para el primer mes de alquiler y el depósito.

Al finalizar su breve discurso, monsieur Paliard hizo algo que no había hecho jamás. Se puso de pie y sirvió dos copitas de jerez de una licorera que descansaba sobre una bandeja de plata en la repisa de la ventana. Manfred no había reparado nunca en que hubiese allí una licorera y se preguntó si su abuelo no habría pedido que se la trajeran para la ocasión. Manfred nunca había sido invitado a compartir una copa con su abuelo; es más, jamás le había visto servirse personalmente una. Para eso se llamaba a la criada. Con todo, monsieur Paliard no se limitó a poner las bebidas, sino que además le tendió la suya a Manfred antes de volver a tomar asiento. Los dos hombres (porque estaba claro que el gesto buscaba de forma deliberada señalar el paso de Manfred a la edad adulta) se bebieron el jerez en silencio. Diez minutos después, monsieur Paliard se levantó para indicar, de forma un tanto abrupta, que la audiencia había finalizado.

Al día siguiente, la abuela de Manfred lo llevó a Mulhouse para que le tomaran las medidas para un traje. Mientras el sastre se afanaba con su cinta métrica de costura, madame Paliard insistió, para bochorno de Manfred, en que el traje debía ser holgado para que no se le quedase pequeño antes de tiempo. De todos modos, Manfred disfrutó bastante de la experiencia. Vestir de traje confería seriedad. La imagen que le devolvía la mirada desde el espejo del sastre no era la del torpe colegial que él tanto aborrecía. A continuación, fueron a almorzar a un elegante bistró. Durante la comida, madame Paliard estuvo parloteando sin cesar sobre la espléndida oportunidad que constituía aquel nuevo empleo. Manfred sabía que ella, en realidad, se sentía decepcionada, pero no dijo nada para contradecirla. Compartieron una botella de vino, cosa que no habrían hecho jamás de haber estado su abuelo allí presente, y, concluido el almuerzo, madame Paliard se echó a llorar y le dijo a Manfred que no dejara de ir a casa a comer cuando quisiera y que contase con que siempre tendría allí su dormitorio. Manfred tenía cariño a su abuela y sintió lástima por ella ahora que iba a quedase sola con su abuelo. Le dio las gracias y prometió visitarlos con regularidad.

Cuando Manfred llegó al banco el lunes por la mañana, monsieur Jeantet lo invitó de inmediato a pasar a su despacho. Era un hombre orondo, con la cara colorada y patillas de boca ancha. Llevaba puesto un anticuado traje de espiga, con una apolillada rebeca verde debajo. Monsieur Jeantet gastaba un aire cordial y alegre muy estudiado. Saludaba a sus clientes con un fuerte apretón de manos y cierta profusión de palmadas en la espalda, y se deshacía en halagos con ellos, como si fueran amigos suyos de toda la vida. Tenía la costumbre de dar palmaditas en el trasero al personal femenino de la oficina y se recreaba soltando insinuaciones desfachatadas sobre el aspecto de estas o sobre cómo empleaban su tiempo los fines de semana. Esto lo hacía sin atender a discriminaciones de edad o belleza, es evidente que para evitar ofender a cualquiera que se quedara fuera de sus atenciones. Al principio, a Manfred le chocó el buen humor con el que sus nuevas compañeras toleraban este comportamiento, pero enseguida se dio cuenta de que contaban con toda una artillería de apodos nada aduladores para referirse al jefe a su espalda. Costaba creer que el abuelo de Manfred considerara a este hombre «colega» suyo.

Cogiéndolo del codo, Jeantet guio a Manfred al interior de su despacho hasta una pareja de butacas de cuero mientras profería una ristra de proclamas acerca de lo encantado que estaba de tener a bordo a un joven tan brillante.

—Por favor, siéntate, muchacho; ponte cómodo —lo exhortó—. Ese traje que llevas es muy elegante. Un poco holgado, diría yo, pero así es como los lleváis los jóvenes en estos tiempos. Yo soy un anticuado, o al menos eso dice mi mujer. Pero lo que yo digo es que la calidad nunca pasa de moda, ¿eh? ¿Tú qué crees? Ja, ja, ja.

—Desde luego —dijo Manfred.

—Bueno, la ocasión merece una copita, ¿no te parece?

Y, aun cuando todavía no habían dado las nueve, el director del banco echó mano a una licorera que había sobre el escritorio que los separaba. Sirvió dos copitas más que generosas y brindó por una larga y fructífera amistad. Manfred se tomó la suya con la sensación de que lo estaban iniciando en una sociedad ancestral de bebedores de jerez.

—Es importante fortalecer las relaciones —prosiguió Jeantet—. Esa es una de las cosas que aprenderás aquí. Tengo mucho que enseñarte; dirigir un banco no tiene nada que ver con el dinero, ¡qué va! Tiene que ver con las personas. —Hizo una pausa y lanzó una mirada elocuente a Manfred para hacer hincapié en este punto.

Entonces, muy repentinamente, casi como si una nube hubiese ensombrecido su rostro, Jeantet depositó su copa en la mesa y se arrellanó en su butaca, cruzando las manos sobre el vientre. Manfred también dejó su copa.

—Veamos —dijo con un tono mucho más grave—, tu abuelo, un gran hombre, me ha contado que has suspendido tu baccalauréat. Esto no es algo digno de aplauso y, normalmente, desecharía la idea de incorporar al personal a un miembro nuevo que no considerase que estuviera a la altura en lo que a sesera se refiere. —Al decir esto se dio unos golpecitos muy elocuentes en la frente con el dedo—. No obstante, tu abuelo me ha asegurado que eres un joven brillante, y estoy dispuesto a tomarle la palabra. Confío en que corresponderás a la fe que estoy depositando en ti.

Asintió con gravedad y, entonces, para señalar que ya había dicho cuanto deseaba, volvió a coger su copa.

—Las calificaciones académicas están muy bien, pero en la vida lo que de verdad importa es trabajar mucho y tener buen ojo para el comportamiento de la gente. Personalmente, soy un ávido observador del ser humano. No te mentiré, conmigo has caído en buenas manos. Observa, aprende y llegarás lejos.

Se inclinó sobre la mesa e indicó que Manfred debía hacer otro tanto antes de continuar con un susurro.

—Que quede entre nosotros; tengo pensado jubilarme dentro de unos años. Esa pandilla de carcamales decrépitas de ahí fuera —levantó un pulgar en dirección a la puerta— no suman dos dedos de frente entre todas. Lo de ellas es simple papeleo. A esas lo único que les interesa es cotillear y cobrar su cheque a fin de mes. Pero un joven brillante con un buen traje como tú… Si juegas bien tus cartas, podrías ocupar mi puesto de aquí a unos cuantos años. ¿Qué te parece, muchacho?

Manfred se aguantó las ganas de decirle que prefería arrojarse al Rin antes que pasar un minuto más de lo necesario trabajando en la sucursal del Société Générale en Saint-Louis.

—Le estoy muy agradecido por esta oportunidad —contestó, sin embargo.

Ese mismo día, Manfred preguntó por el apartamento de encima del Restaurant de la Cloche, pero se enteró de que estaba ocupado por el nuevo propietario y su mujer. Entonces, como medida temporal, alquiló el apartamento próximo a rue de Mulhouse.

[1]. Bachillerato. (Todas las notas son de la traductora.)

3

El jueves era día de mercado. A las doce y media, el Restaurant de la Cloche estaba lleno de gente. Manfred conocía de vista a la mayoría de los clientes y respondió con un gesto o articulando un mudo «buenos días» a los que lo saludaron. Hasta ahí llegaba su interacción con los demás parroquianos. Entre los que almorzaban a diario en La Cloche existía, como ocurre con los viajeros habituales de un mismo tren, un entendimiento tácito acerca de las fronteras de la comunicación. Manfred ocupó su lugar en la mesa de la esquina que Marie le tenía reservada. El menú rotaba semanalmente y permitía escoger entre dos entrantes, dos primeros y un plato especial, seguidos de postre o café. En el transcurso de los casi veinte últimos años, los menús del día no habían variado. El plato especial de los jueves era pot-au-feu. Aproximadamente una vez al mes, Manfred le sugería de broma a Pasteur que cambiase el menú. «¿Has visto algún buzón de sugerencias por aquí?», le respondía el dueño de forma invariable.

Adèle se acercó a la mesa de Manfred para tomar la comanda. Él se sintió inexplicablemente excitado al verla.

—Hola, Adèle.

Intentó hacer contacto visual, buscando en ella algún gesto cómplice con el que reconociera lo que había acaecido entre ambos la noche anterior.

—Monsieur —respondió impasible Adèle.

No levantó los ojos de su libreta y recitó la comanda de Manfred de los jueves (sopa de cebolla, pot-au-feu, crème brulée) antes de que él tuviera ocasión de decir esta boca es mía. Manfred tuvo la tentación de cambiar de repente su elección de siempre con el único propósito de llamar la atención de la chica, pero cuando ella se dio la vuelta con aire de gran hastío, se alegró de no haberlo hecho. Con una acción semejante solo habría conseguido que Pasteur se presentase en su mesa exigiendo saber a qué se debía semejante alteración de costumbres. Manfred se imaginó a sí mismo gritándole: «¡Me apetecía cambiar un poco, nada más!», antes de volcar la mesa y abandonar furioso el restaurante, estrellando a su paso las copas de vino de los otros clientes contra las paredes.

Abrió su ejemplar de L’Alsace por la sección de Economía y clavó la mirada en las columnas de cotizaciones sin prestar ninguna atención. Adèle regresó con su sopa. Seguía sin revelar señal alguna del momento de intimidad que ambos habían compartido. Cuando volviese con el segundo plato quizá pudiera preguntarle de manera casual si había pasado una noche agradable. Hasta podría interesarse por el joven. ¿Qué tendría eso de malo? Después de todo, los había visto juntos. ¿Acaso no era perfectamente natural comentar el hecho? Manfred ya casi había dado buena cuenta de la copa de vino incluida en el menú. La sopa estaba aguada y sosa.

El ir y venir de clientes era continuo. Cuando estaba lleno, el Restaurant de la Cloche funcionaba como una máquina bien engrasada. Marie a menudo se demoraba junto a la mesa de uno de los parroquianos para intercambiar un par de frases, pero sus ojos no paraban de escanear el local en busca de platos vacíos y de clientes que desearan pagar la cuenta. Las facturas las despachaba Pasteur con absoluta parsimonia desde su puesto detrás de la barra. Las mesas se despejaban y se montaban de nuevo con eficiencia militar. Al estrépito procedente de la cocina se sumaba el constante vocear de los platos a medida que iban saliendo de esta. Los clientes hablaban a voces con la boca llena, conscientes de que no se esperaba de ellos que se demorasen demasiado con su almuerzo. Casi todos optaban por saltarse el café. Si no lo hacían, se lo servían con el postre. Adèle estaba atendiendo a los otros clientes con la misma hosquedad que había gastado con Manfred. Sus movimientos eran lentos y cansinos, igual que si fuera una vaca de camino a la caseta de ordeño, pero, a su manera, resultaba igual de eficiente que la frenética Marie.

Al pasar junto a la mesa de Manfred, Adèle retiró su cuenco de sopa mientras sostenía en equilibrio los platos de otra mesa en un brazo. No era el mejor momento para entablar conversación, pero cuando ella se dio la vuelta, Manfred elevó la voz.

—Por cierto, Adèle, si no es demasiada molestia, me gustaría cambiar mi comanda. Tomaré el choucroute garnie.

¡Aquello seguro que llamaba su atención! Adèle se giró de nuevo hacia él.

—Desde luego, monsieur —dijo.

Su expresión permaneció impertérrita. Manfred no pudo sino admirar la fría impasibilidad de la chica mientras regresaba a la cocina.

—Y, Adèle —añadió, levantando un poco el tono de voz para hacerse oír por encima del bullicio—, quisiera otra copa de vino.

Manfred reconoció que era para quitarse el sombrero: la chica no había mostrado ni un ápice de emoción; pero mientras la observaba abrir de un empujón las puertas batientes de la cocina, no le costó imaginar la conmoción subsiguiente al anuncio de que Manfred Baumann había cambiado su comanda. ¡Y además iba a tomarse una segunda copa de vino! Se arrellanó en su silla y observó a los demás parroquianos del restaurante. Todos permanecían ajenos a la trascendencia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en ese momento.

Manfred estuvo esperando a que el propietario llegase de un momento a otro a su mesa para preguntar si el pot-au-feu ya no era de su gusto. Pero Pasteur no se acercó. Se quedó detrás de la barra decantando el vino en las frascas, actuando como si no hubiese sucedido nada inusual. Ni siquiera miró en la dirección de Manfred.

Adèle apareció con su choucroute.

—Bon appétit —dijo.

El cerdo estaba grasiento y pasado. El choucrout demasiado fuerte. Manfred echó de menos la carne estofada de la que Marie estaba tan orgullosa. El pot-au-feu era su comida preferida de la semana, pero esa no era la cuestión. Rebañó el plato. Lo tomarían por un estúpido de tomo y lomo si, después de cambiar la comanda, no hacía ver que había disfrutado de su elección. Apuró su segunda copa de vino y se echó hacia atrás en la silla con una sensación de enorme satisfacción.

De regreso, en la sucursal del banco, Manfred sintió los efectos de la copa extra de vino. Sentado a su escritorio, notó que daba cabezadas y pidió a su secretaria a través del interfono que le trajese un café. Recibió a un granjero apellidado Distain para discutir la ampliación del periodo de gracia de un préstamo. Manfred escuchó distraídamente al tedioso granjero perorar cansinamente durante quince minutos sobre la presión de los supermercados, la injusta normativa del mercado común y la amenaza a la forma de vida francesa. Un somero vistazo al expediente le reveló que la granja llevaba una década perdiendo dinero. Concedió a Distain tres años de carencia, el máximo posible. El hombre apenas logró contenerse. Durante un instante terrible, Manfred creyó que a Distain se le iban a saltar las lágrimas de puro agradecimiento. Según lo acompañaba fuera de su despacho, tuvo que arrancar literalmente su mano de entre las del granjero.

Manfred temía las noches de los jueves. Llegó al Restaurant de la Cloche a la hora de siempre y ocupó su sitio junto a la barra. Pidió su primera copa de vino y la apuró con rapidez. Lemerre y Cloutier estaban sentados a su mesa. Petit se retrasaba. En el espejo de detrás del mostrador, Manfred vio a Lemerre sacar las cartas y empezar a barajarlas con aire ausente. Llegó Petit, se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo de su silla. Lemerre y Cloutier ya se habían bebido dos tercios de la primera frasca de la velada. Los tres hombres charlaron en voz baja durante unos minutos antes de que Lemerre (siempre lo hacía Lemerre) gritara hacia el otro extremo del bar: «Suizo, ¿completas nuestro cuarteto esta noche?».

Manfred siempre aguardaba a que lo emplazaran de ese modo. No existía ningún motivo por el que no pudiese sentarse a la mesa de los tres hombres nada más llegar al restaurante, pero nunca lo hacía. En su lugar, porque era plenamente consciente de lo absurda que era la farsa que estaban representado, cuando Lemerre lo llamaba ponía cara de sorpresa, como si se le hubiese escapado que aquella era la noche de la partida.

Manfred se llevó su copa a la mesa con obediencia y tomó asiento. Los tres amigos ocupaban siempre el mismo sitio, obligando a Manfred a sentarse en la que para él era la silla del muerto. No había discusión posible en cuanto a quién se emparejaba con quién, puesto que cualquier variación habría hecho ineludible un intercambio de sitios. Por lo tanto, Manfred jugaba con Cloutier, y Lemerre jugaba con Petit. Cloutier era un jugador pésimo, incapaz de interpretar las subastas de Manfred y medroso en su juego. Lemerre y Petit se dedicaban a hacer trampas usando un sistema de señas mal disimuladas, ya fuera rascándose la nariz, tosiendo o dando golpecitos en la mesa. Aquel código primitivo suyo era tan descarado que solo conseguía favorecer a Manfred. Lo mismo habría dado que hubiesen descubierto sus cartas para que él las viera. A pesar de que Cloutier jugaba como un inútil total, ganaban constantemente. En una ocasión incluso, Lemerre había llegado a acusar a Manfred de hacer trampas. Pero la mayoría de las veces, Lemerre y Petit se limitaban a sacudir la cabeza ante la buena suerte de sus contrincantes.

Adèle trajo una nueva frasca y una copa de vino para Manfred. Al inclinarse sobre la mesa, este le miró de reojo el escote y pensó en el joven que había visto la noche anterior.