Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: VOCES / LITERATURA

- Sprache: Spanisch

Desde lo más recóndito de nuestra memoria, el ser humano mantiene un vínculo con lo ancestral y lo trascendental. Las leyendas y los mitos que se extienden de la Amazonia al Caribe tratan de buscar un sentido a la existencia. En ellos la naturaleza explota, el agua discurre y desborda, los animales y las fieras, los hombres y mujeres, forman parte de la misma metamorfosis. Es entonces cuando el folclore y la oralidad son el germen de las grandes creencias, cosmologías e incluso religiones. En tiempos en que nuestro hábitat sufre nuestra embestida, su vitalidad nos devuelve la fuerza y la belleza que nunca debe perder. La diosa de agua reúne la sabiduría y la tradición de un culto contemporáneo mestizo (indio, negro, criollo y español) convertida ahora en literatura por el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez. "Hay naciones arrasadas por sus mitos. Los que este libro evoca son de un signo contrario: se enfrentan a las destrucciones para restituirnos a la vida. Y lo hacen liberando el realismo mágico de las fórmulas mercantiles en las que por tanto tiempo estuvo confinado. Con Méndez Guédez —como Franz Roh lo hubiese querido— aprendemos a ver el mundo con ojos nuevos, con una inocencia recuperada tras la amargura del Apocalipsis", Miguel Gomes "Méndez Guédez se cuenta entre los más brillantes narradores del panorama latinoamericano", Andrés Neuman "Kafkiano y pleno de humor…", Télérama (Francia) "El estilo poético en la narración de Méndez Guédez es fascinante… frases tan sabias como verdades tan fuertes", Libros & Letras(Colombia)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

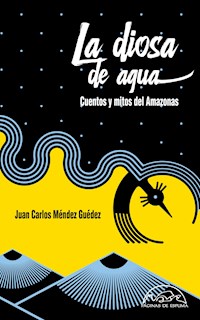

Juan Carlos Méndez Guédez

Cuentos y mitos del Amazonas

Juan Carlos Méndez Guédez, La diosa de agua

Primera edición digital: febrero de 2020

ISBN epub: 978-84-8393-655-9

Colección Voces / Literatura 291

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

© Juan Carlos Méndez Guédez, 2020

Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia literaria.

www.silviabastos.com

© De las cubierta e ilustraciones: Mauricio Rubinstein, 2020

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2020

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Correo electrónico: [email protected]

A Juanita Guédez,

a María Guédez,

a Antonio Guédez,

a Juan Guédez,

que me siguen abrazando y me cuidan

como si estuviésemos atravesando

un río en la montaña.

A Miguel Gomes,

amigo, abrazo en las palabras y en los días

y en los libros que van, que vienen.

Sorte a tus plantas movía, su caminito de invierno,

y en las piedras resbalaba, el agua de los recuerdos…

allí construí la historia que me contaron los viejos…

José Parra

En la montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa, una noble reina, de gran belleza y de gran bondad, amada por la naturaleza, e iluminada de caridad. Y sus paredes son hechas de viento y su techo es una estrella. El sol, el cielo y las montañas sus compañeros, los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros.

Rubén Blades y Willie Colón

La luna, grandiosa, sin nubes que la adornen.

Robert Graves

María Lionza, deidad femenina mística autóctona del folclore venezolano. De acuerdo con la antropóloga venezolana Daisy Barreto, las referencias más antiguas al culto se encuentran en testimonios orales que datan de principios de siglo, en los cuales campesinos de la región de Yaracuy y algunas áreas adyacentes discuten la existencia de una devoción de corte campesino y afrovenezolano a la reina María Lionza en las sierras de la montaña Sorte en Chivacoa.

Wikipedia

Las siete trompetas y los últimos días

Carrillo

Escucho a los pastores junto al río; voces, voces, voces, y el rasgar de las cuerdas de una guitarra. Sonido que avanza y retrocede, que salta, que se eleva y se desliza sobre la tierra fresca.

Toco el muslo de Virgilia. Tibio. Pienso en el río al mediodía cuando me acerco a sus aguas y acaricio la superficie. Agua que vibra. Virgilia que vibra.

¿Viaja Virgilia en el sueño hacia el norte como las aguas? ¿Qué hay en el norte para que las aguas corran hacia allí, para que Virgilia me olvide en su sueño y me abrace?

Nuevas voces. Los pastores en el río cuidan sus rebaños, beben vino de cambur, cantan los cafetales; pero yo imagino que soy el olvido con que Virgilia me piensa desde el norte donde van la aguas.

Aprieto los brazos de la mujer. Me hundo en su cuello. Olor de tabaco, arepas fritas, guasinca.

Me encanta encontrarme con los pastores, pero cuando Virgilia me llama con un guiño de sus ojos prefiero subir a su casa. No hay mejor lugar del mundo que la hamaca en la que me voy meciendo con Virgilia.

¿Pero qué son esos gritos?

¿Y ese sonido?

Me levanto de golpe.

A lo lejos, escucho el sonido dorado de una trompeta.

Cinco, seis, siete veces.

Al principio creo que viene desde Aguada Grande o desde Siquisique; luego me parece que es desde Sanare o Guarico o Carora o Duaca o Chivacoa.

Intento despertar a Virgilia, decirle que acabo de escuchar siete trompetas atravesando el cielo. Ella duerme. Temeroso, me acuesto a su lado y me pongo en posición fetal. La abrazo; aprieto con fuerza los ojos.

Virgilia

Nunca sueño. Jamás. Nací así. Soy la ausencia absoluta al dormir.

Quizá estoy tan vacía por dentro que no alcanzo a soñar o estoy tan llena que no cabe sueño alguno. Por eso soy buena analizando los sueños de los otros, tejiendo sus claves, descifrando los mensajes que viajan en ellos; porque desde muy pequeña extrañé esa otra vida al dormir; esas imágenes mezcladas; esos lugares que se funden; esos tiempos que se entrelazan. Soy buena porque busco en los otros los sueños que nunca tengo.

El resto, dar las hierbas exactas para cada enfermedad; leer el tabaco; aconsejar a los caficultores sobre sus cosechas o a los pastores sobre sus rebaños, me viene de lo que me enseñaron mi madre y mi abuela.

Pero ellas sí soñaban. Yo no.

Tengo un rato despierta; a mi lado siento el roce de Carrillo. Me gusta tenerlo así, próximo. Me gusta. Algunas veces. Como hoy.

Cuando extraño su voz que canta y sus manos que hacen llorar y reír la mandolina, lo busco porque necesito sus sonidos.

El resto del tiempo prefiero tenerlo lejos, para extrañarlo mucho y siempre querer encontrarlo.

Ahora busco su mano. Beso sus dedos. Los dedos donde salta la música como una fuente clara bajo el sol.

Lo siento temblar. Tiembla Carrillo.

Me duele la cabeza. Anoche, antes de retozar furiosos en la hamaca, comimos unas doradas cachapas, nos bebimos entera una botella de guasinca y al final nos bebimos el uno al otro.

Carrillo dice algo sobre una trompeta. Me giro. Quiero dormir un rato más.

Pero sí. Quizá desde el cielo ha llegado un sonido indescifrable. Un golpe de oro que rasga, que eriza.

Carrillo

Son gritos. No canciones. Otra vez me levanto de la hamaca y sacudo a Virgilia para que despierte. Le susurro que algo grave sucede. Ella murmura una frase incomprensible. En unos instantes aparecen dos hombres y sin dejar de correr dicen que en el río han aparecido seis cabezas de chivos.

Virgilia abre los ojos. Parecen antorchas. Me siento perplejo. Pensamos siempre que el amante nos regala todas sus miradas pero al final comprobamos que el amor nunca alcanza totalidades; siempre algo queda fuera, siempre hay un gesto que se nos niega o que pertenece a otros.

Tomo mi mandolina y mi marusa. Miro hacia el camino. Virgilia pregunta qué estoy haciendo. Respondo que pensaba acercarme al río para saber qué sucede y ella murmura que mis pies apuntan hacia el lado contrario. Es cierto. Soy tranquilo. Esa tranquilidad que roza el miedo. Me gusta cantar, tocar mis instrumentos, animar las fiestas y beber tragos de guasinca. Me gusta Virgilia. Pero huyo de las peleas, de las luchas entre hombres que sacan machetes cuando discuten por los lindes de una tierra o la venta de un caballo o el peso de unos sacos de café.

Ahora Virgilia me dice que caminemos hasta el río.

La sigo. Ella ondula: curvas que se mueven y me recuerdan cuando mecemos la hamaca para que el sueño y el cansancio nos conquisten.

Cuando llegamos a la orilla compruebo que los pastores han dejado disperso el ganado; bajo los árboles reposan restos de comida: queso de cabra, taparas con suero, tajadas fritas, arepas, caraotas.

Virgilia mira el río. «Reina María Lionza», murmura con los ojos muy abiertos al descubrir seis cabezas de chivo flotando en el agua. Le comento que tal vez hubo una fiesta hacia el otro lado de las montañas, pero ella señala con un dedo tembloroso hacia una de las cabezas: veo que tiene clavadas agujas en los ojos y un signo feroz tatuado sobre el hocico: una especie de serpiente con rostro de cocodrilo que asfixia y devora a una danta.

Doy un paso hacia atrás. Las cabezas flotan inmóviles sobre el río, como si una mano las retuviese en un mismo lugar.

Estas son cosas de la gente nueva que ha aparecido por estos lares, musita.

Virgilia saca de su ropa un frasco de perfume y arroja siete chorros en la orilla.

Yo doy otro paso hacia atrás.

Hace tiempo que llegan historias sobre personas que hacen trabajos terribles con gallinas, con chivos, con sapos; gente que vino de lejos; gente que no adora a María Lionza y que ignoran su prohibición de hacer ritos en los que sufran los animales.

Me asusta lo que contemplo, pero no me sorprende.

Virgilia

Así ocurre. Las aguas se inmovilizan unos instantes como si fuesen un espejo, hasta que cambian su curso y comienzan a moverse hacia el sur.

Carrillo se vuelve pálido como harina. Sus ojos parecen saltar dentro de su cara. Huye despavorido. Apenas lo miro. Compruebo que las seis cabezas de chivo permanecen inmóviles, como si una soga las atase al fondo.

Esto fue lo que vieron los pastores.

Me tiemblan las piernas. Siento que el mundo se ha dado la vuelta y que golpeo el cielo con mi cabeza.

Regreso a casa.

Doy un grito; le grito a Carrillo que deje de esconderse entre los árboles.

Esto parece un asunto serio, le susurro cuando llega a mi lado. Él continúa pálido; le ordeno que toque una lenta melodía; algo suave, como un arroyo. Al principio le cuesta el trémolo. La púa se le escurre de los dedos, pero poco a poco la música es más fuerte que él, lo cubre, vibra en su cuerpo.

Tomo una larga bocanada de aire y preparo unas cachapas. Les pongo queso blanco.

¿Escuchaste trompetas esta mañana?

Sí. Siete trompetas, responde él.

Malo, malo, digo y devoro la cachapa. Hay que subir a la montaña. Lo más alto que podamos, susurro y en una marusa pongo algo de comida, esencias de canela y miel, y dos velas.

Carrillo

¿Cómo decirle que no a Virgilia?

Preferiría volver a mi casa y dormir. Pero resuelta, Virgilia empieza a caminar. Yo la sigo. La ruta es larga. Tampoco sé lo que ella pretende pero ignoro cómo preguntárselo. Virgilia es una energía que avanza y avanza.

Al poco rato escucho un tamunangue. Sonrío. Pienso que no es la época para que lo bailen y eso me produce un largo escalofrío. Virgilia y yo miramos cómo danzan un grupo de personas y mueven sus garrotes con destreza. Delante de ellos va un hombre con un hábito. Un hombre calvo y gordo que hunde la barbilla en su pecho y arrastra sus sandalias.

Es san Antonio, dice Virgilia moviendo la cabeza con pesadumbre, se está marchando de estas tierras.

La mujer y yo no cruzamos palabras durante un rato.

Quisiéramos encontrar buenas señales, pero parece imposible. Los caminos hacia la montaña se encuentran desiertos; como si la gente hubiese escapado sin dar aviso. De tanto en tanto veo una sombra cobriza o una silueta con melena roja que huye entre los árboles, como un venado que huele el miedo en el viento.

Junto a una piedra cubierta de musgo contemplamos un pozo. El agua parece detenida: áspera, lechosa. Estoy a punto de hundir mis manos para refrescarme el rostro y Virgilia me detiene. Es agua muerta, dice.

Después se detiene en una encrucijada y se cubre los ojos con la mano. Por aquí solía escuchar yo a los espíritus de Guaicaipuro y el Negro Felipe. Les gustaba tocar tambores con las piedras.

Un viento caluroso nos rodea. Durante unos instantes parece que el mundo enmudece. Se escuchan sonidos sueltos, algún graznido, pero nada parecido a un rítmico tambor que haga vibrar el suelo.

Nos detenemos bajo una ceiba para descansar. Virgilia toca la madera con sus manos y soporta el dolor de las espinas. Apoya su rostro en el tronco con mucho cuidado para no lastimarse la piel.

La única vez que vi a María Lionza fue alrededor de este árbol. La vi de lejos. María Lionza bailaba frente al árbol. Porque debes saber que los dioses buenos bailan con dulzura. Porque es el baile de los cuerpos lo que trae la música.

¿No será al contrario, Virgilia?

No. En el principio del principio, un árbol empezó a mecerse por el viento, y al verlo los pájaros cantaron para él. Por eso María Lionza bailaba esa tarde que la vi, bailaba para que la música fuera una vez más.

Dos lágrimas caen por el rostro de Virgilia.

Virgilia

Se ha marchado.

Lo huelo en el aire, lo siento en la tierra. María Lionza ya no está en la montaña. Las señales aún no son nítidas para mí, pero revelan desgracia. Es inútil que siga buscando. Nada es más rotundo que la ausencia. Estamos huérfanos. Nuestra diosa ha debido escapar.

Le digo a Carrillo que bajemos. Apenas le hablo. No quiero que descubra mis dudas. Ignoro qué hacer y sin embargo sé que debo hacer algo. Arrastro los pies y resoplo por el esfuerzo de la caminata.

Al detenernos en un arbusto miro hacia abajo: en la llanura un mar negro avanza indetenible. Carrillo grita y le tapo la boca con mi mano. El mar es espeso, brillante. Tardo un rato en ver que en su negrura de tanto en tanto se vislumbran puntos dorados.

¿Qué sucede? susurra Carrillo.

Las hormigas se están llevando los granos de maíz al mundo subterráneo, le explico con lenta voz y señalo con mi dedo esa oleada oscura que avanza hacia un agujero y desaparece.

Viene el hambre; viene una inmensa hambruna.

Llega la noche. Tomo la mano de Carrillo entre las mías. Él susurra una canción muy suave que casi no parece salir de sus labios sino desde un lugar remoto, un lugar desconocido de su cuerpo a donde nunca podré llegar.

Me voy quedando dormida; sonrío al escuchar que él me dice que me iré al norte, con las aguas de un río transparente. Ya estoy dormida cuando extiendo mi mano; acaricio las costillas de Carrillo. Las toco una a una. Siento su fuerza frágil.

Despierto.

De golpe. Como si el ala de un pájaro me azotase el rostro.

Mi piel parece de luna llena.

Ya sé dónde debemos ir, murmuro.

Carrillo

Comienzo a sospechar.

No me gusta acercarme a esos sitios, pero al ver los cipreses comento que no pienso ir a un cementerio ni cuando llegue mi hora. Virgilia me hala por el brazo.

Nos colocamos en una loma desde donde podemos mirar las tumbas. Virgilia se tapa la boca con las manos. Están abiertas y desde ellas brota un olor seco, ácido.

Han hecho brujerías con los huesos de los muertos…Esos hombres que vinieron de lejos y sacrifican animales para rezar, también han robado los huesos de la gente.

¿Y qué sucede?

Ahora la tierra está sucia, Carrillo.

Caminamos un buen rato sin rumbo fijo.

Virgilia se ve pálida, ojerosa.

Y de repente esa quietud.

Nunca lo había visto. Virgilia se duerme. Le hablo y le hablo y ella sigue andando con pasos seguros, pero sus ojos quedan cerrados, oigo su respiración pausada, como de lenta lluvia.

La tomo del brazo para que no tropiece con las piedras o las raíces de los arbustos pero es innecesario. Sus pies tienen la sabiduría precisa; cada paso es el correcto. La acompaño mientras asciende por una pequeña loma donde la luna empapa la tierra con claridad de sal.

Al llegar junto a unos árboles inmensos cuyas ramas parecen raíces, Virgilia se detiene.

Virgilia

Y sueño. Por primera vez. Sueño. Los primeros instantes no lo percibo hasta que veo a mi abuela y a Carrillo amasando unas arepas.

Solo en el sueño ellos pueden coincidir con esa naturalidad. Jamás se conocieron. Mi abuela murió cuando yo era pequeña.

Veo bajar por la montaña a unos muchachos que golpean con sus machetes un huevo de color esmeralda que está en medio del camino. Tanto y tanto lo golpean hasta que de allí surge un hombre pequeño, muy pequeño; tan pequeño que debo agacharme para escuchar lo que dice:

«Tus dioses no volverán en mucho tiempo. Pero el árbol cuyas raíces crecen hacia arriba posee el camino y el camino ámbar lleva al castillo».

Río al no entender su frase. Arrojo sobre la tierra esencias de canela y miel, y enciendo dos velas.

Pero dentro del propio sueño vuelvo a quedarme dormida y sueño con un libro de páginas doradas. Un libro pequeño, recorrido por una letra nítida, con ilustraciones que vibran dentro de sus páginas.

Leo y leo lo que dicen sus párrafos. Es como si un arroyo saltase desde sus letras hasta mis ojos. Al principio no comprendo lo que allí se dice pero siento una canción que va creciendo.

El libro baila en mis manos.

Sonrío: son las historias de María Lionza: historias que a veces se eluden, a veces se cruzan, a veces se contradicen o logran expandirse.

Y quiero quedarme allí, en lo que susurra cada oración, cada coma, cada punto, cada espacio en blanco. El libro es un tercer sueño en el sueño. El libro soy yo: luminosa como un grano de maíz dorado que palpita entre dos piedras de la montaña.

Siento el beso de Carrillo junto a mi cuello.

Abro los ojos.

Despierto.

Despierto.

Despierto.

Carrillo

Nunca había vuelto a pensar en el castillo. Pero siempre ha estado allí. Ajeno a mis ojos y mis palabras. En el momento en que Virgilia lo nombra es como si refulgiese para nosotros.

Miro la marusa: no tenemos demasiados alimentos. Cuando se acaben será el fin. Virgilia lo sabe pero la veo avanzar tomada por una determinación febril que solo se interrumpe cuando encontramos en el camino unas hierbas color cobre. Virgilia se agacha y arranca un par de tallos, me entrega uno y se guarda otro en los senos.

Mi abuela contaba que María Lionza le había dicho que llevase siempre encima Kiripití, que en situaciones malas había que comerla.

Está amaneciendo.

Respiro hondo al sentir cómo el sol sube por unos árboles cuyas copas parecen raíces. Lo veo llegar a la cima de las montañas y saltar hacia el cielo. Siento su tibieza lamiendo mis brazos. Estoy a punto de pensar que este segundo: luz de la mañana, Virgilia, olor de tierra, puede ser un instante de absurda felicidad, pero algo en el sol me intriga; lo veo demasiado pequeño, como si se hubiese encogido durante la noche. No tengo tiempo de comentarlo con Virgilia porque en ese instante aparece un sol un poco más grande que el anterior, y otro, y otro, y otro. Cada uno más grande. Y siento que nos quedamos inmóviles; a punto de estallar sobre el camino pedregoso. Abro la boca para gritar, pero en ese preciso minuto los cinco soles tiemblan igual que un animal que agoniza. Pocos instantes después los veo caer como una pelota. Cinco golpes sobre la tierra. Y es la noche. Apenas comienza la mañana pero ya es la noche.

Virgilia

Hundo mis uñas en Carrillo para que no huya.

La oscuridad nos cubre: fría, musculosa como la piel de una serpiente. Se escucha el aullido de los lobos y el lamento de una mujer que en algún lugar lejano de la montaña pregunta a gritos por sus hijos. Caminamos con lentitud. Las piedras tienen un resplandor ámbar que se desliza hasta las puertas del castillo.

Entramos. La luz del camino humedece las paredes de un barniz que nos permite adivinar que en el salón principal y en las habitaciones circundantes hubo muebles de finas maderas, bellos espejos, iconos, altares de plata, pinturas de colores espumosos, tapices.

Nada queda. Todo ha sido saqueado. Incluso faltan trozos de piedra en las paredes, como si el castillo hubiese comenzado a devorarse a sí mismo.

Un olor vegetal me recubre. Salimos a un jardín interno; allí encuentro un agujero. Miro hacia abajo; me lanzo; creo intuir un resplandor de oro.

Carrillo me acompaña muy de cerca. Siento su aliento en mi nuca. Un aliento cálido, a hierbas frescas y anís.

Carrillo da un grito cuando ve el libro colocado sobre una inmensa piedra con forma de danta.

Yo lo abro. Me tiemblan las manos pero lo abro. Es exacto al libro que conseguí en el sueño. Y comienza con las mismas palabras.

Carrillo se coloca a mi lado. La primera ilustración es una piedra en la que se encuentran talladas un pez que se muerde la cola, y un sol y una luna que se contemplan frente a frente.

Leo. Leemos en silencio.

En esas páginas se cuenta cómo María Lionza llegó por el mar.

Primero viajó desde unas islas de arenas negras y sufrió una tormenta en la que un rayo surgido desde las montañas destruyó su velero y mató a sus padres. Ella sobrevivió a ese naufragio aferrada a las ramas de un drago que llevaban en el barco y así aguantó tres días hasta que fue rescatada por los indios que la trasladaron a su montaña y que dijeron que la piel de la mujer olía a maíz. Desde ese día convivió con ellos, comió las arepas crujientes con las que se alimentaban cada mañana; bebió la guasinca de sus fiestas; durmió acurrucada entre ellos cuando la lluvia feroz borraba el mundo y una madrugada, cuando en el cielo se alinearon once estrellas que parecían evocar la forma de una ceiba, María Lionza venció a una Anaconda con ojos de rata que diezmaba cada año a su tribu.

Fue ese el instante cuando María Lionza tomó de la luna y el sol los poderes para reinar como diosa de la montaña y voló hasta la cima rodeada por siete mariposas azules.

Entrecierro los ojos.

Acaricio con mi dedo las palabras. Tinta. Relieve. Mundos perdidos. Tinta.

Carrillo

Me encanta la historia que puedo leer en el esplendor de esas páginas. Ese relato sobre María Lionza, la hija mayor del cacique de los Caquetíos y de una mulata de El Tocuyo. Muchacha que al nacer con ojos claros, recordó el oráculo donde se avisaba que una futura diosa nacería entre las personas pero que para mantener intacto su poder, mientras fuese niña jamás debería contemplar su rostro reflejado en una laguna. Así, María Lionza vivió oculta en una cueva recorrida por siete ríos subterráneos hasta que durante un eclipse salió a la superficie, venció al dragón que azotaba a los pobladores de la montaña y se transformó en la diosa que reina sobre las aguas.

Sonrío. Hambriento. Cansado.

Pienso que estará bien morir junto a este libro. Imagino que ese es el sentido de este viaje. Un buen lugar para morir. Un sitio perfecto para que esta noche se deslice en nosotros y las estrellas se vayan apagando en nuestros ojos.

Intento sentarme, pero Virgilia me toma por el brazo y con ojos incendiados susurra: el libro debe salvarse; tenemos que sacarlo de aquí.

Ella lo toma entre sus manos como si fuese un pájaro pequeño. Salimos de nuevo al castillo. Nos extraviamos, parece que las paredes se movieran, que el camino que nos trajo hasta acá se estuviese transformando en pasillos, en curvas, en escaleras que no llevan a parte alguna.

Giramos en círculos. Tropezamos con muros, hasta que intuyo hacia mi derecha un resplandor ámbar. Así, conseguimos un ventanuco por el que saltamos. Estamos otra vez en las puertas del castillo, pero ahora veo un foso lleno de agua y un puente desvencijado cuyas maderas crujen con nuestro peso.