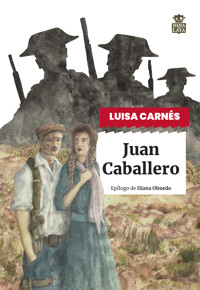

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Contre Allée

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

À travers les onze nouvelles de ce recueil, Luisa Carnés dresse le portrait de personnages en prise avec un régime totalitaire : des combattant.es, des femmes emprisonnées, prisonnières politiques, des personnes révoltées et engagées dans une lutte sans merci pour recouvrer leur liberté et leur dignité. Des nouvelles écrites par une autrice en exil, réfugiée au Mexique, et qui n’aura de cesse de militer et de lutter pour voir son pays libéré du franquisme.

À PROPOS DE L’AUTRICE

Luisa Carnés [1905–1964] est née à Madrid, dans une famille ouvrière, et commence à travailler dès l’âge de 11 ans. Autodidacte, son apprentissage la conduit vers la littérature et le journalisme, jusqu’à ce qu’elle devienne, selon la critique de l’époque, l’une des meilleures écrivaines des années 1930. S’illustrant notamment dans le genre de la nouvelle, c’est ensuite de son emploi dans un salon de thé qu’elle tire, en 1934, le roman qui la consacre, Tea Rooms (La Contre Allée, prix Mémorable, 2021). Les circonstances historiques, ses engagements sociaux et politiques dans l’Espagne des années 1930, puis durant la guerre civile, son exil au Mexique, et la censure du régime de Franco, ont largement contribué à la « rendre invisible » pendant de longues années dans l’histoire de la littérature espagnole.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA FEMME À LA VALISE

LUISA CARNÉS

LA FEMME À LA VALISE

LUISA CARNÉS

traduit de l’ espagnol

par Michelle Ortuno

« Tous ceux que tu vois là, méprisés, mal en point, furieux, avachis, mal rasés, pas lavés, sales, crottés, fatigués, se mordant les uns les autres, pitoyables, décomposés sont pourtant, ne l’oublie pas, fiston, ne l’oublie jamais quoiqu’il arrive, le meilleur de l’Espagne ; ce sont les seuls à s’être réellement soulevés contre le fascisme, contre les militaires, contre les puissants, juste avec leurs mains, pour défendre la justice, chacun à sa façon, à son idée, avec les moyens du bord, sans songer à leur commodité, leur famille, leur argent. Tous ceux que tu vois là, ces Espagnols brisés, déconfits, entassés, blessés, somnolents, à moitié morts, qui espèrent toujours pouvoir s’enfuir, sont, ne l’oublie pas, ce qu’il y a de meilleur au monde. Ce n’est pas beau, mais c’est ce qu’il y a de meilleur au monde. Ne l’oublie jamais, fiston, ne l’oublie jamais. »

MAX AUB, Campo de los almendros

(traduction de Claude de Frayssinet,

Les Fondeurs de Briques, 2011)

Avant-propos de la traductrice

Raconter. Comme une urgence. Comme une bouteille à la mer.

Raconter pour que le monde entier sache et connaisse la condition des femmes et des hommes qui sont restés en Espagne après la vague d’exils de 1939.

Raconter leurs histoires d’avant la guerre civile, leur présent de privation, de frustration et de résistance. Leurs espoirs et leurs échecs. Leur volonté de révéler leur condition au monde entier.

Luisa Carnés, depuis le Mexique, ne cessera d’écrire. De publier dans les journaux et les revues des histoires qui disent et disent encore ce que la guerre et la répression ont fait comme dégâts humains chez les femmes résistantes, les enfants, les hommes les plus engagés.

Les onze nouvelles que nous vous présentons sont autant de photographies qui donnent à voir et à comprendre la condition des hommes, des femmes et des enfants pris et prises dans le tourbillon d’un coup d’État, d’une guerre civile de trois longues années et de la répression. Comme un cri, une urgence à dire, depuis son exil mexicain, à partager ce qui se vivait dans ce pays tant chéri et tant regretté.

Peu avant sa mort, Luisa Carnés a rangé et fait deux sélections de ses nouvelles. Les « Nouvelles d’Espagne » et les « Nouvelles du Mexique ». Elle voulait les publier dans deux recueils distincts après les avoir, pour la plupart, publiées dans des revues ou des journaux. Antonio Plaza les a trouvées dans les effets personnels de l’autrice au cours de son long travail de recherche. Ce sont les « Nouvelles d’Espagne », pour la première fois traduites en français, et présentées dans l’ordre imaginé par Luisa Carnés, que nous vous proposons dans ce recueil.

Michelle Ortuno

LE LAURIER

Six hommes : un capitaine, quatre soldats et un caporal. Tous jeunes. Le plus vieux n’a pas encore vingt-cinq ans ; six hommes postés sur la crête d’une montagne.

Un camion de l’état-major les a plantés là, deux mois auparavant. La terre y était alors éventrée et les vieux arbres étripés, racines à l’air, ressemblaient à d’inutiles intestins desséchés. Pour dégager ce bout de ventre humide, il avait fallu abattre quelques pins, et la sève s’était répandue en enduisant de son miel les énormes troncs et les pierres blanches. Une odeur âcre de térébenthine provenant de cette sombre tranchée avança vers eux la nuit de leur arrivée et les suivit jusqu’à l’intérieur de la grotte profonde, éclairée par une faible lanterne.

Avec le temps, l’odeur de résine s’était dissipée peu à peu. Mais la première nuit, elle était si forte qu’ils s’étaient mis à éternuer en gagnant les lits de camp qui leur étaient destinés.

Ils n’avaient pas eu connaissance de l’endroit où on les amenait, au bout d’un chemin scabreux. Ils avaient eu l’impression de grimper sans fin une montagne, d’où l’on ne pourrait plus percevoir la terre calcinée d’Espagne. Mais au cours du voyage, les bruits secs des coups de feu isolés leur rappelaient qu’ils avaient beau grimper, que leur camion avait beau faire des tours et des tours sur la route en lacets, ils ne pourraient pas échapper au vertige du brasier qui consumait l’Espagne.

C’était il y a longtemps déjà, mais leur peau, imprégnée des effluences de résine, n’en gardait plus qu’un toucher rêche. Les rochers reprenaient peu à peu leur place et les racines des arbres séchaient au soleil.

Ils avaient l’impression d’être prisonniers de ce poste d’observation où on les avait confinés et, à la fois, se sentaient maîtres de ces plaines. De là-haut, les bourgs aux mains de l’ennemi, dans les vallons, allongés comme des chiens fatigués, avaient l’aspect d’un immense tissu bariolé, comme ces anciens couvre-lits que l’on voit encore dans certaines maisons de village. Mais à travers le périscope, tout changeait. Son miroir rapprochait les villages tombés aux mains des fascistes, et on n’apercevait dans les rues que de petites silhouettes d’enfants et de femmes en deuil. Des maisons de poupées habitées de fourmis. D’étranges prisons sans barreaux dans lesquelles la liberté trompeuse était limitée par le parapet menaçant des tranchées. Par temps clair, le périscope rapprochait tellement toutes les choses que les fossés pouvaient se voir dans toute leur longueur, avec leurs sacs de terre et les hommes guettant derrière les créneaux, minuscules et se déplaçant lentement à l’intérieur de cette antenne de campagne magique. Une antenne délicate et puissante dont on prenait soin comme d’une fiancée. Pas de secrets pour elle. Devant elle s’ouvraient des chemins, se révélaient des ruisseaux cachés ainsi que des maisons et des remises couvertes de végétation, des véhicules apparaissaient rampant comme des chenilles sur les veines pâles des routes.

Six hommes, maîtres de ces hauteurs. Sous la lentille merveilleuse du périscope rien ne peut prétendre se cacher ; ni le mouvement des camions, ni les plis du terrain sous le noir tapis des coins de terre brûlés par les bombes incendiaires. Ils ont appris à reconnaître chaque recoin, chaque détour du chemin, là, sous leurs pieds, et ils pourraient même compter les impacts de mitraille sur les pauvres maisons des villages.

Des aigles sur l’arête de la montagne.

Mais les avions volent encore plus haut. Les avions mettent des limites à leur pouvoir. Sous leur vrombissement rauque, les six hommes se font tout petits, retournent dans leur tanière, deviennent des taupes. Les uns contre les autres dans le trou noir de leur grotte, ils apaisent leurs cœurs affolés tandis que la langue jaune de la lanterne dessine sur leurs visages des ombres vacillantes.

C’est ce qui arrive quand les avions ennemis décollent de Quijorna ou Brunete.

* * *

Au début, ils n’avaient pas apprécié le capitaine. Il leur semblait trop jeune. Eux l’étaient également, mais ils pensaient que leur supérieur hiérarchique devait aussi être plus âgé. Il n’avait pas vingt-cinq ans. C’était un garçon comme les autres ! Un jeune homme mince, pas très grand, aux yeux creusés plantés dans un visage fin. C’est lui qui allait les commander… Ils avaient tous passé presque un an dans les tranchées. À présent, ils s’apprêtaient à accomplir une mission dangereuse. Vigiles dans un poste d’observation de l’état-major, ce n’était pas rien ! Et lui, ce gringalet, allait leur donner des ordres ?

Tout avait changé quand ils l’avaient vu prendre la lampe à pétrole de sa main droite et l’approcher de la cigarette entre ses lèvres. Il lui manquait trois doigts. Trois doigts en moins à sa main droite… ça change tout. Trois doigts en moins dans une main, ça veut dire beaucoup.

— Ça vous chagrine qu’un manchot vous donne des ordres ? avait-il demandé. Pour ce qu’on est censés faire ici, j’ai même deux doigts en trop… Vous verrez…

Cette nuit-là, ils s’étaient raconté leurs vies. Ils échangeaient leurs noms et leurs souvenirs. Eux, ce n’étaient pas des mercenaires comme les autres, là, en bas. Ils ne se cachaient pas sous des noms d’emprunt. Rien chez eux n’était faux. Leurs vies étaient claires comme le soleil. Ce qui les tenait en veille sur le sommet d’une montagne, à portée de fusil des fascistes, était clair également, clair et commun à chacun : leur amour pour l’Espagne. Leurs histoires étaient semblables ; leurs espoirs, identiques : libérer leur patrie.

Le caporal et les soldats étaient madrilènes. Leurs espoirs se trouvaient là-bas, un peu plus loin, dans la grande lueur que l’on voyait chaque jour à l’horizon.

— Moi, je suis boulanger.

— Je suis maçon.

— Moi, étudiant en ingénierie.

— Et moi, ébéniste.

— Je suis une machine à compter l’argent des autres : employé de banque.

Et le capitaine :

— Je suis un mineur d’Oviedo.

C’est pour ça qu’il avait rejoint les dinamiteros. La lutte dans la vallée de Grado. C’était un expert en dynamite, et très vite il l’était devenu en grenades. Dans la reconquête d’une colline tenue par les autres, il avait perdu les trois doigts qui lui manquaient (« la garce a explosé au mauvais moment »). Des Asturies jusqu’aux lignes de front du centre de l’Espagne…

Ça changeait tout.

— Santé, capitaine !

Il a de petits yeux, deux petites fentes sombres enfoncées sous son front étroit, mais quand il les colle au viseur d’observation, rien ne lui échappe.

— Des camions avec des renforts, de Brunete à Madrid : trois, cinq, huit… Marque : huit camions avec des troupes ennemies, de Brunete à Madrid.

Le soldat de garde note sur un carnet.

— Huit camions.

— Rassemblement d’hommes à Villanueva. Ils sont nombreux. C’est certainement les renforts pour la Casa de Campo. Marque : rassemblement d’hommes à Villanueva.

Et le soldat écrit.

L’information volera tout de suite par le fil du téléphone vers les bureaux de l’état-major.

Ils ne sont ensemble que depuis deux mois, mais ils sont devenus des êtres chers les uns pour les autres. Leurs vies ne comptent pas dans la lutte. Leurs amours non plus. Leurs mères, leurs fiancées, leurs frères, leurs fils (l’un d’eux, l’ébéniste, a déjà un enfant), ils les portent en eux. Tellement bien que tous ces êtres semblent avoir disparu. Ce qui compte à présent, c’est ce qui se passe en bas : les plis des collines, les voitures qui se traînent comme des larves sur les routes, les silhouettes noires qui fourmillent dans les tranchées ennemies. Tout ce que la lutte a mis de côté ne peut reprendre vie qu’une fois toutes les informations transmises par téléphone : les amis, la fiancée, les bals du dimanche, les matchs de foot, les parties de dominos dans le café du quartier, les nuits au cinéma Bilbao. À présent, leur monde se limite à une table bancale, une grotte humide, un paysage de maisons aplaties avec, de temps à autre, une église où sonnent les cloches pour alerter de l’arrivée de l’aviation de la République. À part cela, ces six hommes en poste. Pour le moment, le monde finit là. Ah ! Et aussi la voix qui reçoit les dépêches par le fil du téléphone. Ils ne savent pas qui c’est. Ils ne connaissent pas son nom, mais sa voix leur est devenue familière. Ils ne connaissent de cet être qui se trouve à l’autre bout du fil que son beau timbre de voix, ses inflexions pleines de joie quand il transmet de bonnes nouvelles, quand on a tué « du gros gibier ». C’est la voix d’un autre patriote vigilant.

Le chef de poste parle, la carte du pays tant aimé dépliée sur ses jambes.

La voix familière de l’inconnu répète les renseignements qu’il reçoit.

— Très bien, X-5. Tu fais du bon travail. Dans la foulée on va tous les canarder ces fils de p…

Et peu de temps après, les bombes du Gouvernement explosent sur les troupes rassemblées à Brunete.

* * *

La matinée était si claire que, sous le soleil, les blancs étaient plus blancs et les noirs plus profonds.

Les tranchées fascistes semblaient si proches dans le viseur qu’on aurait presque pu les toucher.

— Et dire qu’elle est presque entre nos mains, cette pourriture fasciste… Pourquoi on s’en débarrasse pas une bonne fois pour toutes ? dit le caporal.

— Attention… mouvements sur la gauche… voyons. Des camions, nombreux… note ! Ils se dirigent vers Madrid. Ils transportent des hommes et du matériel, beaucoup de matériel.

— Le matériel dont nous on a besoin… Les salauds !

— Écris. Il faut faire passer le message tout de suite. On doit les empêcher d’arriver.

— À vos ordres, mon capitaine.

Six hommes, six cœurs ouverts, fraternels ; six Espagnols tapis dans une colline de leur patrie. Six cœurs que les souvenirs, parfois, attendrissent. Les accords d’une guitare, les notes d’un piano mécanique les nuits de fête, un nom de femme, un mot, des soupirs répétés…

Mais rien ne peut compter maintenant. Il faut d’abord gagner la guerre. Ce qui compte là, ce sont tes yeux vigilants, camarade ; les miens, et ceux des autres. Et pour les voix, celle qu’on entend à l’autre bout du fil nous suffit.

— Voici le rapport, mon capitaine.

— Allez ! On va le faire passer, vite. Ici X-5…

— X-5, j’écoute !… À vous, X-5 !

L’opération avait réussi. Tellement bien que la voix fraternelle n’avait pas su, cette nuit-là, comment exprimer son enthousiasme, sa gratitude envers ces hommes totalement inconnus, ces numéros sous les ordres de X-5, le chef de ce poste d’observation de l’état-major. Son émotion brouillait son regard, voilait ses mots. Et l’homme inconnu à l’autre bout du téléphone de campagne avait approché son appareil de radio au combiné pour que ces six hommes courageux puissent entendre lors du rapport de guerre de la journée le succès de leur service et, à la fin, le salut vibrant du locuteur : « Vive la République ! »

* * *

Le viseur a tellement rapproché les tranchées fascistes que leur grotte s’est couverte de ces images abhorrées.

Mais aujourd’hui, ils étaient moins nombreux. Ils ne donnaient que peu de signes de vie derrière les sacs de terre et, en se déplaçant le long des fossés, ils semblaient prendre davantage de précautions que d’autres fois, comme s’ils se sentaient cernés.

Le soleil brillait tellement, la lumière était si vive, qu’on percevait chacun de leurs mouvements. Certains d’entre eux levaient les yeux, comme s’ils craignaient une menace venue des hauteurs.

— Ils accusent le coup, capitaine.

— Eh bien oui ! On leur a donné une sacrée tannée hier !

— On est les meilleurs !

Au loin, en bas, les coups de feu des francs-tireurs résonnaient de temps en temps sans presque jamais s’interrompre.

Tout à coup, au-dessus d’eux, les moteurs de plusieurs Junkers se sont mis à vrombir.

— Attention les gars ! Les oies allemandes débarquent !

Ils se réfugient à l’intérieur de la grotte.

La lumière jaune de la lampe commence à vaciller sur les six hommes.

Assis sur les lits, ils échangent des cigarettes.

— Cette obscurité me rappelle le travail dans la mine, à Grado, dit le capitaine.

Le soldat qui était ébéniste avant la guerre prend la parole et dit qu’il manque une bonne table dans ce trou.

— C’est quand même un comble d’avoir une table bancale alors que vous comptez parmi vous un bon ébéniste, n’allez pas croire que j’étais un artisan quelconque, non, j’étais un bon ! Je vais ramasser des branches et fabriquer une table pour que le capitaine écrive ses rapports, en lettres gothiques si ça lui chante !…

La présence répétée des avions ennemis et le tremblement de la terre provoqué par les vibrations des moteurs les rendaient graves ; ce qu’ils essayaient de masquer avec des propos légers, des évocations sans importance afin de chasser l’idée, ancrée dans l’esprit et le cœur de chacun : la mort rôdait au-dessus d’eux à la recherche d’un endroit pour s’abattre.

Régulièrement, les avions ennemis les survolaient quand ils cherchaient leur route vers Madrid, mais cette fois-ci ils tournaient comme des mouches autour de leur poste, sans s’éloigner, mais sans rien lancer non plus.

— Ils cherchent quoi ? murmure le caporal.

— Ils nous cherchent nous, c’est évident ! dit l’un des soldats.

— Espérons que le viseur de leur télémètre ne fonctionne pas ! lance comme une boutade un autre soldat.

— Tu me donnes du feu ?… ma cigarette s’est éteinte.

Le capitaine fumait en silence. La ronde lugubre des Junkers l’inquiétait, et il n’essayait pas de le cacher en disant des sottises comme ses camarades. C’était lui le responsable de ces hommes et de ce poste d’observation proche du village de Quijorna, dans la province de Madrid. Il devait réfléchir et prendre des décisions pour tous dans les moments difficiles.

— Écoute, c’est une bonne idée de faire une table pour que le capitaine travaille à son aise. Tu vois, ils nous rendent ingénieux, finalement !

— Et les outils ? Tu vas les sortir d’où ?

La terre tremble sous l’impact de la première bombe.

Les hommes se taisent.

— On dirait que c’est du sérieux !

— Et en série, camarade, parce qu’ils les lâchent en série.

La terre tremble de nouveau.

« Ils savent exactement ce qu’ils cherchent » pense le capitaine. « Et il semblerait qu’ils ne manquent pas, eux non plus, de bons instruments de campagne. »

Oui, en effet, ils accusaient le coup de la veille.

Le capitaine ne cessait de penser aux autres, de penser à ces cinq hommes sous son commandement. Allait-il les condamner à périr comme des rats dans cette grotte humide et sombre ? S’ils abandonnaient leur poste d’observation pour se disperser dans la campagne, ils dévoileraient son emplacement et de ce fait, il ne pourrait plus être utilisé. C’était un poste d’observation magnifique, le meilleur de l’état-major dans la province de Madrid, un de ceux qui avaient le plus contribué à la défense de la capitale de la République. Il fallait le préserver à tout prix.

Ses hommes le regardaient. Tous pensaient la même chose, mais n’osaient pas le dire. Ils imaginaient la campagne, les arbres verts, les rochers caverneux, entre lesquels il était si facile de se cacher des avions ennemis. Ils s’imaginaient voler vers l’extérieur, et pouvaient sentir sous leurs pieds les prairies familières des alentours, et sur leur langue sèche, le goût des aiguilles vertes des pins.

Mais ils ne bougeaient pas. Pendant ce temps, la terre continuait de trembler.

Une des fois, le tremblement fut si violent que la table se renversa, entraînant la lampe dont la flamme vacillante s’éteignit sur les six hommes. Puis les hommes et les lits s’effondrèrent, précisément au moment où le capitaine manchot se répétait en lui-même la consigne qu’il s’était donnée : « Ne pas révéler le poste à l’ennemi. »

Cette nuit-là, pour la première fois en deux mois, X-5 ne décrocha pas le téléphone.

* * *

À l’endroit même où un jour s’est trouvé un héroïque, un glorieux poste d’observation de l’état-major de l’Armée populaire de la République espagnole, a pris racine un laurier, un laurier à six branches.

LA FEMME À LA VALISE

Les trois femmes marchaient sur une piste blanche qui grimpait entre les pinèdes. Leurs coudes auraient presque pu se toucher, cependant, aucune d’entre elles ne connaissait rien de la vie des autres. Leurs chemins s’étaient rencontrés à la croisée de la déroute. Elles partaient pour serrer la main fraternelle que la France leur tendait.

Que prétendaient-elles sauver ? Elles fuyaient le fascisme. Un bombardement les avait réunies au pied d’un arbre, sur du thym sauvage. Ensuite, elles avaient fui ensemble vers la frontière.

À la tombée de la nuit, le vert ramage de la campagne devenait noir. Le vent arrachait aux Pyrénées des particules de givre qu’il déposait sur les poitrines de ces trois femmes.

— C’est tellement loin !

— Que le chemin est long !

La route semblait s’étirer constamment devant elles. Elle se montrait parfois compatissante, s’offrant après un détour trompeur pour ensuite disparaître, s’éloigner, dessinant une autre illusion devant les yeux et les cœurs fatigués des fugitives.

Devant elles et dans leur dos, d’autres groupes de réfugiés offraient cette même image d’épuisement.

L’une des femmes portait une valise ; une autre un sac sur son dos ; la troisième traînait un panier en osier, que le temps avait noirci.

Dans la nuit noire, des langues de feu montaient de la terre sombre et, autour d’elles, on pouvait voir des visages affligés, des regards pleins d’inquiétude.

Les trois femmes continuaient leur chemin, le cœur serré par l’angoisse.

À mesure qu’elles avançaient, la route devenait plus difficile, plus pentue, et se remettait à leur jouer des tours.

Quand leurs jambes étaient devenues de plomb et que leurs pieds avaient menacé de se crevasser, les trois femmes avaient décidé de se reposer un moment.

Près du sentier, les restes d’un feu pouvaient leur offrir un temps de repos.

Elles s’étaient assises près du foyer et avaient ravivé les braises avec du bois sec des alentours.

Des flammes rouges avaient souligné l’intense fatigue sur leur visage, que la terreur avait dépourvu de tout charme.

C’est alors que deux d’entre elles avaient observé celle qui portait la valise. Son visage semblait de bois. Son regard, perdu dans le joyeux crépitement du feu, était terne et sans expression. Son nez était droit, ses lèvres semblaient recouvertes d’une fine couche de sel. Ses mains, violacées de froid, reposaient sur la valise en carton.

Que voyaient-ils donc dans les flammes ces yeux de verre ?

Les deux autres fugitives, pourtant endurcies par des années de douleur, étaient captivées par ces pupilles fixes derrière lesquelles se devinait un horrible vide. Les deux femmes, deux petits points dans l’immensité du paysage en deuil, étaient absorbées par les yeux immobiles de leur camarade, dont les deux énormes orbites n’abritaient plus aucun signe de vie.

C’étaient des yeux de verre opaques, des braises devenues cendres.

Celle qui traînait le panier avait essayé d’arrêter le souffle glacé qui émanait de l’étrange femme à la valise en proposant à ses camarades d’exode un bout de pain et du chocolat.

— La vie continue, avait-elle murmuré.

La fugitive au sac avait accepté avec plaisir et défait avec ses dents l’emballage du chocolat, tout en disant :

— Merci bien !

La femme à la valise n’avait pas tendu la main pour attraper le pain, elle n’avait pas bougé un seul muscle de son visage.

Le froid était par moments plus intense. La peau de leurs mains et de leur visage tirait douloureusement, et elles sentaient une brûlure au bout des doigts.

Celle qui avait quelques provisions sortit d’entre ses seins un portefeuille de cuir avec le portrait d’un jeune homme en uniforme de soldat.

— C’est mon fils, soupira-t-elle. On me l’a tué à Somosierra.

Celle au sac, sans cesser de manger, dit :

— Les fachos ont fusillé mon père à Burgos. Il était cheminot, et le coup d’État l’a surpris en plein service.

Et toutes les deux avaient regardé la femme étrange, espérant qu’elle se mette à parler.

Mais ses lèvres recouvertes de sel amer ne se décollèrent pas.

Celle dont le père était cheminot frissonna devant ce silence, et dit à sa compagne :

— Il vaut mieux continuer, avant qu’il fasse nuit noire.

— Oui, allons-y ! dit l’autre.

Elles avaient chargé de nouveau sac et panier, et repris leur marche.

La femme à la valise les avait suivies.

Des charrettes roulaient sur la route, poussées par des êtres rongés par l’angoisse. Des mots lâchés dans le souffle agité de ceux qui prenaient la fuite arrivaient jusqu’aux oreilles des trois femmes.

Après le bref moment de repos, elles sentaient moins le poids de leur corps ; leurs pieds étaient plus légers et les pierres du chemin semblaient moins cruelles.

Mais très vite la pente s’accentua ; le sac et le panier s’étaient mis à peser davantage sur le dos des deux femmes, jusqu’à les faire saigner.

Les bourrasques de neige les fouettaient, comme des pantins se traînant avec anxiété le long du chemin qui menait à la frontière française.

* * *

Seule la femme au corps taillé dans du bois ne paraissait pas sentir le poids de sa valise. Ses pieds marchaient droit ; son corps maigre fendait le brouillard, et sa bouche restait obstinément fermée.

Ses camarades s’étaient débarrassées de leurs effets gardés dans le sac et le panier. Elles avaient jeté sur la route du linge et des chaussures. Des conserves de lait et de viande roulèrent jusqu’au fossé… Mais la marche était toujours pénible. Un voile glacé raidissait leurs pieds et