Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

El 12 de mayo de 2014 la ciudad se estremeció: el cadáver de la presidenta de la Diputación yacía sobre la pasarela que cruzaba todos los lunes de camino a la sede de su partido. De inmediato, una sábana de rumores y especulaciones cubrió su cadáver. ¿Cuál, de sus muchos enemigos, podría tener más motivos para asesinarla? La Ilustrísima era una mujer odiada y temida. Polémica, ambiciosa, sin pelos en la lengua, acaparadora de cargos, obsesionada por conocer los secretos de toda la ciudad y perseguida por la prensa, que comenzaba a husmear en sus amaños y componendas. El morbo correrá desbocado por las calles lluviosas de una ciudad con ojos y veneno en cada esquina, en cada ventana, descubriendo una trama de odio, celos enfermizos y secretos tejida durante años. Un relato coral, apasionante e irónico que nos habla de corrupción, de poder y de cómo este se acepta, o no, cuando quien lo ostenta es una mujer. La Ilustrísima es una novela apabullante, descarnada y certera. Marta Prieto, con una prosa casi naturalista, ha urdido un relato social por momentos hilarante, otros brutal, que es también el retrato de una ciudad de provincias en la que parece, solo parece, que nunca pasa nada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marta Prieto nació y vive en León, donde se licenció en Derecho. Ávida lectora desde la infancia, ejerció la abogacía y trabajó en la Administración Pública. Actualmente se dedica por entero a su verdadera vocación, la literatura. Lleva años escribiendo, contando historias que no han salido del cajón y de las que solo ha disfrutado su círculo más cercano. Ya trabaja en un nuevo libro a la vez que revisa antiguos textos por si tuvieran cabida en el mercado editorial. Hasta ahora, el cuento y los relatos delirantes han sido su campo de trabajo. La Ilustrísima es su primera novela.

El 12 de mayo de 2014 la ciudad se estremeció: el cadáver de la presidenta de la Diputación yacía sobre la pasarela que cruzaba todos los lunes de camino a la sede de su partido.

De inmediato, una sábana de rumores y especulaciones cubrió su cadáver. ¿Cuál, de sus muchos enemigos, podría tener más motivos para asesinarla? La Ilustrísima era una mujer odiada y temida. Polémica, ambiciosa, sin pelos en la lengua, acaparadora de cargos, obsesionada por conocer los secretos de toda la ciudad y perseguida por la prensa, que comenzaba a husmear en sus amaños y componendas.

El morbo correrá desbocado por las calles lluviosas de una ciudad con ojos y veneno en cada esquina, en cada ventana, descubriendo una trama de odio, celos enfermizos y secretos tejida durante años. Un relato coral, apasionante e irónico que nos habla de corrupción, de poder y de cómo este se acepta, o no, cuando quien lo ostenta es una mujer.

La Ilustrísima es una novela apabullante, descarnada y certera. Marta Prieto, con una prosa casi naturalista, ha urdido un relato social por momentos hilarante, otros brutal, que es también el retrato de una ciudad de provincias en la que parece, solo parece, que nunca pasa nada.

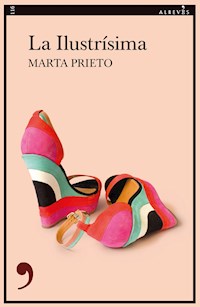

La Ilustrísima

La Ilustrísima

MARTA PRIETO

Primera edición: septiembre del 2021

Segunda edición: octubre del 2021

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2021, Marta Prieto

© de la presente edición, 2021, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-17847-79-1

Código IBIC: FA

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A mi padre, que vivirá siempre en mi memoria.Y a Marcelo Luján, por la ayuda, la paciencia y el rigor.Y las risas.

ADVERTENCIA AL LECTOR

El autor no responde de las molestias que puedan causar sus escritos:

Aunque le pese,el lector tendrá que darse siempre por satisfecho.

NICANOR PARRA,Antipoemas

12 de mayo de 2014

La sábana blanca, extendida y plácida, no alcanza a cubrir el contorno de los tobillos y las enormes plataformas fucsia que brillan contra el acero inoxidable de la barandilla.

Tras el cordón policial, los clics de los obturadores de las cámaras se mezclan con el murmullo de los congregados. En el aire, preguntas que nadie responde. Corren rumores sobre el motivo del asesinato, pero son rumores. Dan por seguro que tuvo que tratarse de un sicario, porque quién iba a tener el valor de acercarse tanto a la presidenta de la Diputación y dispararle a bocajarro, ahí, en lo alto de la pasarela, en la mitad del camino entre su domicilio y la sede del Partido de la Derecha.

Decenas de periodistas se dirigen hacia los buzos que rastrean una vez más el río. Buscan el arma. La buscan por todas partes. La buscan en las papeleras, entre los espinos de la orilla y los tulipanes amarillos que a lo largo del paseo conforman el nombre de la ciudad. También en las taquillas de los trabajadores del centro de salud cercano y en los buzones de los edificios de los alrededores de la zona.

Hace unos minutos, Longino Banuncias, el vicepresidente de la Diputación, explicó:

—Sentí unos cohetes, unas detonaciones, y pensé que sería algún gamberro explosionando petardos. Marché corriendo hacia la pasarela y yacía inerte. Constaté que había sido un atentado.

Cuando terminó de decirlo, se quedó unos instantes mirando hacia quienes le rodeaban, como si esperara los aplausos, o incluso como si los oyera.

Casi al mismo tiempo, a escasos metros, una mujer solloza ante una cámara de televisión. Dice que la presidenta era inteligentísima, muy trabajadora, y que ella la admiraba mucho. Antes de empezar a grabar, a esa misma mujer el reportero la escuchó decir que nadie merecía morir así, pero que había algo de justicia poética en el asunto y que la presidenta estaba muy bien donde estaba.

La normalidad de la gente, toda, asesinos y muertos, es el pasadizo, el desfiladero de la tragedia. Tenemos cadáveres todos los días.

—Los muertos son de la familia, y en este caso más —dice el portavoz del partido de la oposición.

Ahora, al pie de la pasarela, el alcalde de la ciudad manifiesta ante los micrófonos que Interviú debería hacer autocrítica sobre su responsabilidad en el crimen. Quienes le rodean asienten y están todos de acuerdo en que se les debería caer la cara de vergüenza por haber sacado en la revista toda esa mierda sobre la presidenta.

De a poco, las exclamaciones de condena pierden intensidad y el volumen de lo que no se dice va en aumento. Miles de estorninos alborotados vuelan en bandadas en una tarde demasiado calurosa para la época del año.

Mañana saldrá de nuevo el sol sobre la ciudad beatífica y putrefacta.

Y un nuevo día estará ahí, presente.

Y ahora.

Ahora comienza la historia.

PRIMERA PARTE

(2007-2009)

1

Longino y la ordenanza en El Torreón

Asomado entre las almenas de El Torreón, Longino lanzaba huesos de aceituna a los transeúntes. Los escupía cerca de sus cabezas, con la certeza de que no les daría.

En lo que se rehabilitaba la sede oficial, El Torreón albergaba las oficinas y despachos de la Diputación. Por la mañana, Longino acudió antes que nadie al de la presidenta, se sentó en el sillón e intentó desentrañar los documentos acumulados sobre la mesa. Muchos de ellos los firmaría él, por delegación, y eso, en ocasiones, le preocupaba: la mayoría de las veces no tenía ni idea de lo que firmaba. Leía y leía en voz alta decretos y contratos y, si tenía el día receptivo, captaba más o menos la idea general, pero muchas frases y giros se le escapaban. Aun así, ser vicepresidente le producía una gran excitación: que lo invitaran al aperitivo en los bares, presidir los actos, salir en los periódicos y, sobre todo, que la gente cruzara de acera para saludarlo con respeto. Eso le hacía sentirse muy valorado. Pero cuando necesitaba recuperar la calma se escapaba a la azotea.

Desde hacía unos días, Longino y la ordenanza subían juntos a fumar. Siempre invitaba ella. Longino levantaba las cejas y aceptaba como si fuera un honor para la mujer que el vicepresidente se fumara su tabaco. Y la ordenanza, entre calada y calada, lo aturdía con disertaciones sobre la necesidad de la literatura para entender el mundo. También con lecturas, pequeños fragmentos de sus escritores favoritos. Esta mañana trajo una edición de bolsillo de La lluvia amarilla. Después, leyó en voz alta el primer párrafo e intentó que Longino comprendiera que, en el inicio de la novela, al lector se le sitúa directamente en el futuro narrativo y que todo el primer capítulo es una magistral fuga hacia delante, con el aquí y ahora sobrevolando el relato de modo tácito. Esas fueron literalmente sus palabras. Y Longino pensando en lo poco que le importaba si la ordenanza era una entusiasta de la semiología —en especial de Saussure y Peirce—, de los formalistas rusos o del realismo mágico, y en quién le mandaría mostrarse interesado en las aficiones de una subalterna cuando lo único que pretendía era pasar un rato de asueto con una mujer briosa y sicalíptica. Que le dejara echar una ojeada, que a lo mejor se animaba a leerlo, le dijo, para parecer un tipo interesado en la cultura. Quizá la ordenanza fuera una ingenua del coqueteo por el intelecto. Y que le liara otro cigarro, que el ritual de la lectura para él siempre iba parejo al placer de exhalar el humo.

Pero de repente, al escuchar unos pasos que provenían de la escalera de caracol, la mano se agarrotó sobre el libro y se lo entregó a la ordenanza mientras aplastaban apresurados los cigarrillos. Longino había reconocido enseguida el pisar de Rosario Llamazares y la ordenanza supuso que les iría a reñir. Porque la ordenanza vivía acostumbrada a recibir reproches sin saber a veces por qué, aunque no cuestionaba esta prerrogativa de los de arriba. Si pudiera ella haría lo mismo. Le preocupaba evitarlo. Pero la azotea de El Torreón era una ratonera. No había forma de escapar. O se tiraba al vacío o aguantaba lo que viniera. Agazapada, se escondió de la presidenta tras una cornisa y observó que Longino, ante la presencia de su jefa, perdía la altivez de vicepresidente. Observó los ojos saltones y muy redondos, que cuando mentían o se ponían nerviosos parpadeaban a gran velocidad, como si quisieran deshacerse de un cuerpo extraño que acabara de irrumpir en ellos.

La ordenanza, tras la cornisa, no veía de la presidenta más que de medio muslo para abajo. Ni siquiera le podía ver la falda, de tan corta que la llevaba. A la presidenta la temía. La temía, pero también la admiraba por esos tacones que ella no podía usar a causa de los juanetes. A la presidenta las piernas le brillaban con destellos amarillos y, en las flexuras de las rodillas y por los talones, el tono se intensificaba dando aspecto amarronado. La ordenanza pensó que la presidenta nunca aprendería a esparcirse bien el autobronceador y se preguntó qué haría en lo alto del edificio.

Si la ordenanza hubiera podido ver la cara de Rosario Llamazares al asomarse a El Torreón, habría apreciado un gesto sombrío, levemente contrariado. Habría podido ver la sombra de ojos verde, del mismo color de las pestañas, enmarcando una mirada incisiva. Unas facciones contradictorias: la nariz desproporcionada para su cara menuda, y unos labios finos y apretados pintados de fucsia. Unos labios que parecían que guardaban la última palabra, la que estaba aún por decir. Habría podido ver que Rosario Llamazares saludaba a Longino elevando las cejas. Y que después se ahuecaba el flequillo y le extendía la mano derecha. Habría podido ver la manicura de purpurina y un Rolex Daytona en acero y oro.

Todo eso habría podido ver la ordenanza.

Pero desde su posición veía a Longino, que respondió con una inclinación de cabeza e inmediatamente, casi en el mismo gesto, se hizo cargo del bolso tipo clutch.

Y entonces sí. Entonces la ordenanza observó que Longino sacaba del bolso un estuche y que extraía algo negro que empezaba a manipular. Lo observó espantada, pensando que podría ser un arma, porque no sabía que a Rosario Llamazares le gustaba mirar la ciudad a través de sus prismáticos. La ciudad de ladrillo oscuro que habría sido rojo si el humo y la suciedad se lo hubiesen consentido. La ciudad sin máquinas, con grúas en idéntica posición, con chimeneas soplando humores venenosos. Con calles parecidas unas a otras, habitadas por personas muy semejantes. Personas que hacían cosas similares en días idénticos a los que pasaron. Idénticos a los que estarán por venir.

Con el pulso acelerado, siguió observando la escena. La respiración se le había vuelto tan áspera y acelerada que temió que le fuera a delatar. Se agachó en cuclillas y, aprovechando que en ese momento Longino y la presidenta estaban de espaldas, giró sobre sí misma para salir de la cornisa, volteó la carcasa de acceso a la escalera y se colocó al lado opuesto. Así evitaba que el viento le soplara en contra. Quería afinar el oído lo suficiente para entender de qué hablaba Rosario Llamazares mientras miraba por los prismáticos.

Longino parpadeaba. La frente y la nariz le brillaban iluminadas por el sol. La ordenanza lo podía ver de medio lado, erguido como un recluta, y le parecía que intentaba secarse el sudor de las manos porque, alternativamente y con disimulo, frotaba las palmas contra el bolso de Rosario Llamazares. A la ordenanza no le cabía ninguna duda de la incomodidad del vicepresidente ante su presencia. Hacía unos días, cuando subieron a fumar, le confesó que no soportaba que, mientras despachaba con la presidenta, apareciera de improviso la nueva ingeniera, que le ponía de los nervios que lo observaran en esas situaciones. «Para mi gusto, doña Rosario confía demasiado en ella», le había dicho. Y también que por muy ingeniera de telecomunicaciones que fuera no dejaba de ser una niñata.

En esos pensamientos estaba cuando de pronto ocurrió algo que la sobresaltó.

Varios cuervos habían empezado a revolotear sobre Longino y la presidenta. Y emitieron tales graznidos que Rosario Llamazares dejó caer los prismáticos para echar a correr hacia la escalera. Longino fue recogiendo los fragmentos del destrozo. Uno por uno, los guardó con cuidado en la funda negra. Después, con el bolso de la presidenta todavía en la mano y antes de desaparecer por la escalera de caracol, pasó junto a la ordenanza y la miró. Y al mirarla, se llevó el dedo índice a los labios.

2

Helena consuela a la presidenta

Helena miró a través de la cristalera de su despacho. Vio a la presidenta de la Diputación hablando por el móvil. El entarimado de nogal crujía bajo sus pisadas enérgicas. Caminaba de un lado a otro por la galería de la planta noble, entre una hilera de arbustos y plantas, y al pasar arrancaba hojas secas que sobresalían de las macetas y las arrojaba al suelo. Caminaba por el pasillo donde colgaban los cuadros de quienes habían sido presidentes: una secuencia cronológica de retratos en la que solo faltaba el de su antecesor inmediato. Se detuvo a la altura de su retrato. Lo observó unos segundos con la cabeza ladeada. No podía dejar de pensar que el rojo del atuendo le favorecía. El rojo es el símbolo de la guerra, la sangre y la fuerza, y por eso lo usaba a menudo. Estaba orgullosa de ser la única mujer. La única, decía, que daba un poco de color a tanta oscuridad. Siempre que se le presentaba la ocasión, siempre que algún visitante recorría las estancias del palacio y ella ejercía de anfitriona, siempre se paraba frente a los retratos. Siempre comentaba riendo que parecía la decana de la Facultad de Derecho con el traje académico encarnado y sus predecesores los bedeles: todos con chaqueta azul marino y corbata oscura. Y quien la escuchaba, siempre, reía por no contrariarla.

Desde la cristalera de su despacho, Helena no escuchaba lo que decía, pero por sus gestos supo que no se trataba de una cuestión laboral. Las cuestiones laborales las despachaba la presidenta alzando la voz y a veces con palabrotas. Agarró el vaso del escritorio y apoyó la oreja, y aunque le llegaban frases completas no era capaz de encajarlas en un contexto lógico. Decidió abandonar la indagación —no fuera a aparecer alguien por el otro lado del pasillo— segura como estaba de que, más pronto que tarde, se enteraría de la conversación de la presidenta. En los escasos meses que llevaba ocupando la plaza de ingeniera le había sido fácil averiguar los vericuetos de la institución provincial, el entramado de relaciones. Y no podía dejar de sentirse orgullosa por haberse ganado en tan poco tiempo la confianza —y también el afecto— de una dirigente con fama de implacable, arbitraria y déspota.

Tenía asignado un despacho grande y soleado, de techos altos y paredes acristaladas, con un enorme y exuberante ficus benjamina junto a las venecianas de madera. En una de las paredes, un cuadro abstracto que parecía un cuerpo de mujer atravesado por un haz de luces de colores. Y en la pared contraria, sobre una mesa auxiliar, la cafetera y el juego de tazas y platos serigrafiado con el emblema de la Diputación.

Desde allí, desde ese ángulo que la cobijaba y le permitía observar sin exponerse, ahora veía que la presidenta sujetaba el móvil con el hombro mientras se afanaba en encontrar algo en el bolso. Le pareció que lloraba y se sonaba la nariz con un pañuelo. Lo cierto es que su hija le acababa de decir que no estaba dispuesta a encontrarse con un tipo recién salido de la ducha, desayunando o en calzoncillos. Le acababa de preguntar que si no se le había pasado ya la edad de salir con hombres que vestían camisetas ajustadas y pantalones pitillo.

Y en unos minutos, la presidenta, cuando corte la llamada y guarde el móvil en el bolsillo y con el dedo índice borre el rímel corrido bajo el ojo derecho, asomará la cabeza al despacho de Helena, que, en ese momento, mientras se hamaquea en su sillón a la espera de que el descafeinado se enfríe, estará abriendo un SMS y leerá: ¿La dejaron a la rosario el felpudo a su entera satisfacción?

Aún seguía con la mirada en la pantalla cuando ya tenía a la presidenta al lado, con las manos apoyadas sobre la mesa.

—Las peores puñaladas, Helenita, no las dan los enemigos, y por eso duelen más. Porque te llegan de sopetón.

No esperaba Rosario Llamazares que con cincuenta y dos años su hija de veinticinco le cuestionara la capacidad para elegir pareja. No podía dejar de reconocer en el carácter de la chica el suyo propio. A su edad ella ya era inspectora de Hacienda. Y siempre se jactaba de que desde muy joven supo poner a cada uno en su sitio, hombres o mujeres. Pero hablarle así a su madre, jamás. Nunca se hubiera atrevido a hablarle a su madre como le acababa de hablar a ella. «Si quieres que vaya a tu casa, mamá, ya sabes lo que te queda.» Eso le había dicho un rato antes.

A la presidenta le hubiera gustado que su hija se pareciera un poco a Helena. Helena no le levantaba la voz ni le llevaba la contraria. A Helena le faltaba tiempo para complacerla y siempre se anticipaba a sus deseos.

—Menos mal que te tengo cerca, Helenita —dijo, y los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas—. A veces no sé de dónde saco el genio para amaestrar a estas bestias, y con mi propia hija me quedo sin palabras. Qué suerte tiene Encarna de tener una hija como tú.

Y después:

—Anda, niña, hazme el favor y le reservas a este una habitación individual para el fin de semana del puente. Cerca de mi casa. Le va a sentar como un tiro, pero qué voy a hacer.

Y también:

—Ah, y la factura que la manden aquí.

A Helena la separaba de la presidenta el ancho de una mesa: la distancia entre el que ordena y el que se somete. Entre el que pide y el que se ofrece. Pero en ese momento, los papeles estaban invertidos. Helena era alta y sentada en el sillón negro de su despacho lo parecía aún más. El sol entraba por la ventana y los rayos atravesaban el vestido evasé de la presidenta. Helena, con los ojos entrecerrados, contemplaba al trasluz la silueta menuda de contornos redondeados. Y escuchaba. Y asentía. Y esbozaba una sonrisa que pretendía parecer de comprensión aun sin serlo. Una sonrisa de complicidad dibujada con una línea recta. Entonces tendió las manos hacia la presidenta.

—No te disgustes, Rosario —dijo, y por el lado derecho de su mesa, se le acercó y le susurró—: en quince días vuelves a tener cita para el láser, y cuando salgas nos tomamos un gin-tonic donde la otra vez.

Al oírlo, la presidenta se incorporó sonriendo. Después se ahuecó el flequillo y, como si planchara, con el puño derecho frotó varias veces la palma de la otra mano. Los zapatos de plataforma apenas compensaban la desproporción de estaturas.

—Es verdad, niña —dijo—. Y dormimos en el Ritz como hay Dios. Te voy a dar ese antojín.

Después las dos se abrazaron. Y cada una pensó que había encontrado en la otra justo lo que necesitaba. Y ninguna se percató de que la ordenanza las contemplaba desde fuera.

3

Rosario con los prismáticos

Subirse a sitios altos. Esa era una de las aficiones de Rosario Llamazares. En los recorridos por la provincia, con los alcaldes y los concejales, siempre pedía subir al monte más alto, al monasterio más elevado. Como cuando de niña, en su pueblo, subía a lo alto de la montaña y desde la ermita de la patrona veía confluir los dos ríos bajando por la ladera.

En la sede provisional de la Diputación, la presidenta se podía permitir el capricho de subir a la azotea a mirar por los prismáticos. El Torreón era una construcción neogótica de los años veinte, con una atalaya puntiaguda y esquinada. Alrededor del edificio se componía toda la ciudad, calles estrechas, oscuras, con recovecos donde lo antiguo pervivía. Palacetes donde familias poderosas de entonces soportaban con calefactores de bajo consumo la crudeza del aire que soplaba desde la montaña.

Cuando subía a lo alto de El Torreón, la presidenta no miraba hacia las montañas ni al horizonte. Miraba a la ciudad. Para ella la ciudad era su delirio y su botín. Los demás la consideraban inteligente, trabajadora, una experta en fiscalidad y finanzas. A ella, sin embargo, lo que le enorgullecía era lo bien que conocía la ciudad. Mirándola a través de los prismáticos sentía ansia por dominarla. Por someterla.

Esa era su resignación, porque Rosario Llamazares soñó en otros tiempos con destinos más elevados. Los maestros le aseguraban a su madre que la niña llegaría a ministra. Al terminar la carrera, enseguida aprobó la oposición y, sin haber cumplido los treinta, ocupó cargos políticos importantes en la Junta autonómica, en el Senado, jefaturas en la inspección de Hacienda. Pero quería gobernar. Quería notar esa sensación. El placer no de solucionar problemas, sino de callar a quienes los provocaban. Y para eso estaban las diputaciones.

Y pensando en los candidatos para las próximas elecciones fue cuando reparó en Longino: un pariente lejano. El alcalde del Partido de la Derecha que, desde hacía más de quince años, en el pueblo donde ambos nacieron, obtenía mayoría absoluta. El único que nunca se rio ni de sus gafas ni de sus trenzas, cuando los chicos le decían que era una sabihonda y una fea y que ninguno iba a querer nunca ser su novio.

Y entonces lo llamó a su despacho para comunicarle la candidatura.

«Como presidenta del partido», le dijo, «he decidido que vas a seguir yendo en el número uno, por supuesto. Yo iré la segunda. Ya verás, Longino, voy a ser la presidenta de la Dipu y a ti te voy a nombrar mi vicepresidente primero».

Y también:

«Se acabó la fábrica y tener que oler a choto todo el día.»

Después la presidenta le dio la mano, y fue la primera y última vez de aquel gesto de igualdad.

Nada pudo entusiasmar más a Longino que la idea de ser vicepresidente de la Diputación. Tenía tres hijos menores y, en la mente, un recuerdo grabado a fuego: las declaraciones del fundador del partido a propósito de casos de enchufismo en una diputación provincial: «Los hijos de buena familia son más listos y cuando concursan en una oposición tienen más posibilidades de alcanzar el éxito. En una casa de personas prominentes, los hijos salen con más posibilidades».

Casi a diario, desde hacía más de un año, en la azotea de El Torreón, Rosario Llamazares miraba la ciudad. La miraba como un trofeo que le disputaban pero que acabaría por conseguir ella sola. Y se preguntaba si eso también le querrían arrancar.

Y decidió que no lo consentiría, que había tenido que renunciar a muchas cosas, pero la ciudad no se la quitaría nadie. Además, ahora tenía a Helenita, como le gustaba llamarla, una chica lista, de expediente brillante, que aprendía rápido, a quien no era necesario repetirle las cosas porque antes de terminar una frase ya sabía lo que tenía que hacer. La presidenta lo pensaba y hasta lo decía para sí, en voz alta. Decía que si como interina era capaz de resolver todas esas mierdas de digitalizar o como quisiera llamarse lo que hacía por la provincia y tener contentos a los catetos de los pueblos con su sonrisa tímida y sus ademanes de señorita, qué no podría hacer como diputada, como la persona de su más absoluta confianza; porque Longino sí, Longino era muy leal, pero de una lealtad que crispaba. Porque la lealtad, aunque tiene que ser sin fisuras, ha de ser consciente, basada en el convencimiento de que uno se adhiere a la causa porque la interioriza y la reconoce como propia. Y la lealtad servil y genuflexa de Longino era una lealtad casi perruna.

4

Helena toma el aperitivo con el alcalde

El bar estaba en medio de una plaza pequeña y rectangular adornada con banderines de colores desgastados. Un grupo de gente hablaba alemán. Sobre sus cabezas, viseras y gafas de sol. Bastones de senderismo apoyados contra las paredes. Mochilas de las que colgaban conchas de vieira. También jueces y fiscales. Y políticos. Y funcionarios de la Diputación y del juzgado apurando la media hora de descanso. Parecían haber llegado todos al mismo tiempo de los lugares más remotos. Parecían haber sido cuidadosamente colocados en el escenario en el que se representaba una obra coral. El camarero, tras la barra que dividía en dos el local, no daba abasto a servir cafés, cervezas y tostas variadas. Como si de un museo se tratara, los peregrinos contemplaban las paredes empapeladas con fotos antiguas de la ciudad: calles por las que transitan tanques de guerra, una catedral gótica en medio de la nada, parajes sin urbanizar, plazas con empedrados medievales, habitantes que miran al objetivo con incertidumbre.

Helena encontró ocupado su sitio habitual. Por eso se sentó en el lugar más próximo a la puerta de cristal, desde donde dominaba los dos accesos a la plaza. Pidió zumo de naranja y descafeinado largo de agua. Y la prensa del día. Estaba casi segura de que Silverio Ampudia, el alcalde, pasaría a tomar un café cuando terminara de declarar en el juzgado.

El camarero trajo el desayuno y posó el periódico sobre la mesa. Y ella, absorta en sus pensamientos, olvidó darle las gracias. Un rato antes, un SMS de su madre: Muévete helena aprieta a silverio la que no llora no mama. Y apenas un minuto después, su padre por el móvil: que si anoche dijeron en el telediario que los jóvenes tienen el porvenir fuera de España, que si su futuro no está aquí, que le haga caso, que él sabe lo que dice. Y al colgar, Helena pensó: «Es un paleto sin ambiciones que por no molestar traga lo que le echen. ¿Por qué me voy a marchar con lo bien que puedo vivir en esta ciudad?». Y, también, que de momento su madre podría estar con ella y acompañarla como hizo durante su estancia Erasmus. Y su mente empezó a divagar sobre todo lo que le decían sus padres. Los dos aconsejaban, advertían e intentaban orientarla, pero en sentidos opuestos.

El saludo del alcalde, recién llegado, la sacó de sus pensamientos. Silverio sonreía. Sonreía siempre. Era su gesto habitual. Como el pantalón gris, la camisa celeste y la americana azul marino. Como los castellanos color granate. Como las gafas sin montura, un rasgo más de su cara.

—Helen, ¿cómo le quedó por fin el chocho a la enana? —dijo riendo a carcajadas cuando llegó al lado de Helena—. No me respondiste.

Y Helena, simulando disgusto:

—Estaba leyendo tu mensaje cuando apareció en mi despacho. Siempre me entran cuando estoy con ella y me tengo que aguantar la risa.

Entonces se acercó el camarero y, mientras apilaba vasos y empujaba servilletas arrugadas hacia el interior de las tazas y ordenaba todo sobre la bandeja, preguntó al alcalde qué le apetecía tomar, que el señor fiscal invitaba. El alcalde pidió una Coca-Cola Light y una porción de empanada de cecina con queso azul. Y de puntillas, buscando con la mirada, se volvió hacia la barra y agradeció la invitación con el pulgar hacia arriba. Y con la sonrisa.

En ese momento Helena recibió otro whatsapp de su madre y, sin querer leerlo, guardó el móvil en el bolso, miró a Silverio y se interesó por cómo le fue con la declaración en el juzgado.

—Todo controlado, Helen. Todo controlado. Ya estoy acostumbrado a declarar y no me pongo ni nervioso. Pero al surco. ¿Cómo le dejaron el chocho? ¿Se lo has visto?

Y rio como hacía mucho tiempo que no reía. Y después de asegurarse de que no le quedaba restos de empanada entre los dientes:

—Vaya cariño que te ha cogido. Al vicepresidente le has hecho un favor. Me la imagino gritando: «¡Longino, necesito más anestesia!». Y el pobre Longino, corriendo a la farmacia.

—No. No se lo he visto, Silverio. Vale ya con la broma. Rosario es muy maja conmigo.

—Cuidadito, Helen, cuidadito. No te confíes, que es un bicho cojonudo. Luego no digas que no te advertí. Además, tú fuiste la que más se reía cuando lo contabas.

Cuando terminó de decirlo, agarró entre dos dedos un trozo de la mejilla de Helena como si esta fuera una niña pequeña a la que se le hace una carantoña. Y al mismo tiempo, que se tenía que ir, que era la presentación de las Jornadas del Embutido en el Ayuntamiento y no podía llegar tarde. Después apuró de dos tragos la Coca-Cola y salió del establecimiento con una gran sonrisa en la boca. Una gran sonrisa dedicada a las dos personas que lo esperaban. Una gran sonrisa acompañada de abrazos y palmadas en la espalda.

En ese mismo momento, tras la barra, el otro camarero le servía al fiscal una cerveza sin alcohol de parte del señor alcalde. Y una mujer del pueblo donde nació su madre le preguntaba a Helena si por casualidad no era la hija de Encarna. Le contó que fueron amigas en la infancia, que hacía mucho tiempo que no la veía y que le gustaría saber de su vida. Y Helena, mientras pedía la cuenta de su desayuno, mientras hurgaba en el billetero de Carolina Herrera y sacaba unas monedas y las dejaba sobre la barra, casi sin mirar a su interlocutora, contestó que sí, que ella era la hija de Encarna, que su madre bien, aunque la veía menos porque desde que era la mano derecha de la presidenta de la Diputación vivía en la ciudad. Terminó diciendo que no podía perder tiempo, que debía irse, que Rosario Llamazares la había llamado porque tenía un problema muy serio.

—La presidenta cuenta conmigo para todo. Y cuando digo todo, es todo.

Eso dijo, y ahora sí miró a la mujer mientras lo decía. La miró con altanería, asombrada de que una simple subalterna tuviera la desfachatez de abordarla en un sitio público, y dirigirse a ella así, sin conocerla de nada, por mucho que supiera quién era su madre, como si por trabajar en la Diputación tuviera derecho a tratarla igual que a cualquier otra compañera.

Al salir a la plaza, aguantándose la risa, murmuró que bien se podían algunas dejar de hacerle la pelota, que ella no iba a andar haciendo favores a nadie y que la que valía, valía, y la que no, que estudiara oposiciones.

5

La ordenanza se calienta

—Me cago en la puta —murmuró la ordenanza—. Esto no va a quedar así.

Y tras colgar el teléfono se echó a llorar. Y al llorar, los hombros se le movían en sacudidas rítmicas y violentas, como si pretendieran desarticular los brazos del cuerpo.

Longino contemplaba su cara, una superficie lívida y empapada y ahora también cambiante, porque las muecas se la deformaban. Durante unos minutos intentó descubrir qué le ocurría, qué le acababan de decir por teléfono y le provocaba tanto desconsuelo. Puso la mano sobre su hombro, le acarició la cabeza, acomodó el mechón rebelde en el moño pelirrojo.

—Por favor, no llores. Esto parece un cuento de novela negra de esos que escribes.

Solo al cabo de un rato la ordenanza pareció reaccionar. Hizo un gesto para retirar la mano de Longino, sacó un pañuelo y se sonó. Se levantó de la silla y, algo menos llorosa pero más enfadada, empezó a contar la razón de su disgusto. Dijo que la llamaron de la sección de personal —de la «sección femenina», dijo en realidad, porque así denominaba la ordenanza al departamento donde trabajaban mujeres— para comunicarle que el funcionario a quien estaba sustituyendo se reincorporaría en un par de días. También dijo y repitió que ya estaba harta de ser el comodín de las sustituciones, que eso a ella no le resolvía la vida.

Después, de carrerilla, como si estuviera declarando ante un juez o contando una desgracia en un programa de televisión, continuó:

—Hace cinco años, en el 2002, me presenté aquí a la oposición de auxiliar administrativo con la intención de seguir preparándome para la asesoría jurídica. Así garantizaba un sueldo que me permitiría ascender por promoción interna sin tanta presión. Se convocaron diez plazas y a pesar de que todo el mundo decía que se necesitaba enchufe, me presenté, ingenua de mí, creyendo que no todas se darían a dedo y convencida de que, si había logrado aprobar los exámenes de fiscal, lo de auxiliar lo tendría chupado.

Mientras se explicaba, no perdía detalle de cuanto ocurría a su alrededor. Si aparecía algún funcionario con notificaciones, tendría que ir a entregarlas de inmediato, y para una vez que el vicepresidente se preocupaba por algo que no era pedirle tabaco o burlarse de su afición por la literatura, quería aprovechar la oportunidad y ser oída.

—En los dos primeros exámenes saqué una nota muy alta. El tercero era de informática, procesador de textos, muy fácil pero imposible de terminar en el tiempo que nos dejaban. Cuando te digo imposible, Longino, es que era imposible. Para completarlo se hubieran necesitado por lo menos cuatro horas. Y como antes de empezar no explicaron qué puntuación se otorgaba a cada parte, hice un poco de todas para que vieran que dominaba perfectamente las funciones del Word.

Tomó aire y volvió a sonarse:

—A los dos días del examen pusieron las notas en el tablón. Ahí estábamos como pringadillos, esperando, y ponen la lista y casi muero de alegría al ver mi nota. Un cinco: aprobada la oposición. Una oposición facilísima para alguien preparado como yo, pero ya sabes que en esta ciudad o eres funcionario o nada.

Ahora, al decir que era una mujer competente, adoptó una actitud erguida, casi solemne.

—Con los dos nueves que tenía sacaba el número dos.

De inmediato volvió a llorar. Y Longino a decirle que por favor no lo hiciera, que se sonara los mocos y le siguiera contando, que lo tenía en un sinvivir. Y la ordenanza, entre hipos, que no podía parar. Después de unos segundos, continuó:

—Pero al cuarto de hora, la secretaria volvió a bajar y las retiró. Nos dijo que dos miembros del tribunal habían solicitado una reunión de urgencia porque se habían equivocado al dar su puntuación en el ejercicio de informática. La cosa es que al rato volvió a bajar y nos dijo que esas notas eran las definitivas, que la equivocación ya estaba corregida. Mi sorpresa fue que el 5 de mi examen se había convertido en un 4,9, así que por mucha nota que hubiera sacado en los dos primeros, no pasaba. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me bajaron la nota esos dos mequetrefes?

Ella misma respondió después de dar un puñetazo sobre la mesa, mientras Longino la miraba con los ojos muy abiertos.

—Porque con que me la bajaran a un 4,9 suspendía la oposición y la lista de aprobados corría un lugar, un único lugar, lo justo para que aprobara el tío que ellos querían que aprobase.

Después acercó la cara a la del vicepresidente:

—¿Sabes quién era ese tío? Un ganapán. Pero que resulta que el ganapán es sobrino de uno que fue ministro cuando la dictadura. De esos que de la noche a la mañana se cayeron del caballo y vieron la luz de la democracia.

Y después:

—Como El Gatopardo, Longino, es lo mismo que lo de El Gatopardo. Que todo cambie para que todo siga igual.

Longino asentía todo el tiempo, deseando que la ordenanza terminara cuanto antes, pero fue la palabra «dictadura» lo que hizo que el nudo que se le empezaba a formar en el estómago le subiera hasta la garganta. Se empezó a obsesionar con que llegara la presidenta y le reprendiera por perder el tiempo en vez de estar en el despacho triturando los expedientes como le había ordenado. Le dejó claro que era un asunto urgente y delicado que había que llevar con discreción y que lo tenía que hacer él en persona. La mesa de trabajo de la ordenanza, en la entrada del edificio nada más cruzar el torno de acceso, ocupaba un espacio desangelado, en medio del vestíbulo, sin mamparas, a merced de mandatos urgentes y visitas intempestivas. Y a Longino le parecía que la presidenta tenía el don de la ubicuidad y el de teletransportarse. Notaba su mirada en cada lugar, a cada momento, como una presencia invasora, envolvente y opresiva. Pese al aire frío que soplaba en el vestíbulo, le empezaba a sobrar la americana. Se ponía más tenso a medida que la ordenanza subía el tono de voz. Aflojó la corbata.

Mientras tanto, ella seguía profiriendo insultos variados, alabanzas a su excelente formación académica y lamentos sobre las componendas en los procedimientos de selección de personal. Y más referencias a El Gatopardo.

Longino, cada vez más impaciente, convencido de que la mujer desvariaba —tanto mezclar a los felinos en la monserga—, la agarró por los hombros, la miró a los ojos y le pidió que no se regocijara en el dolor, que él era el vicepresidente y la ayudaría, que repararía la injusticia, que daría orden de que la volvieran a llamar en cuanto faltara alguien pero que, mientras la llamaban y no, aprovechara el tiempo en los cursos de escritura creativa que organizaba el Ayuntamiento para los desempleados.

—Los cursos son como esos que dices que haces por Internet, pero gratis. A lo mejor escribes una novela y te forras y ya pasas de nosotros.

Y la ordenanza que no. Que lo de la escritura era un entretenimiento, que servía para tener tema de conversación, pero no era un modo de ganarse la vida, y que ella no iba a dedicarse a encadenar suplencias.

—Las plazas se heredan, Longino. Llevas poco aquí, pero no tienes más que fijarte en los apellidos de los funcionarios. No hace falta ni cambiar las placas de las puertas.

—Bueno, mujer, eso es de recibo. Son las inercias. A mi hija este curso le da clase el hijo del catedrático del año pasado. Mi chico mediano dice que de mayor él será vicepresidente de una diputación.

—Les tenía que haber denunciado cuando ocurrió, les amenacé con hacerlo, pero Genaro Paniagua me pidió que no armara lío, que me lo iban a solucionar. Y ya veo yo la solución de los huevos.

Unos instantes después, más tranquila por las palabras del vicepresidente, la ordenanza se quedó pensativa y dijo que sí, que le haría caso y se apuntaría a los cursos de escritura y que, si después de un tiempo prudencial lo suyo no se arreglaba, escribiría una novela y pondría a todos los del Partido de la Derecha como personajes y contaría todos sus atropellos y prácticas criminales.

Longino no sabía qué hacer, cómo reaccionar a lo que le acababa de escuchar. Quiso aparentar seguridad y casi lo consiguió, pese a lo vidrioso de los ojos, a lo extraviado de la mirada. Y pensó que lo mejor sería subir a la azotea con la ordenanza, a fumar, pero dentro de un rato, cuando los expedientes ya estuvieran triturados.

6

Helena y Encarna cada una en su casa por la noche

—¿Qué es triunfar en la vida? —Al decirlo dio un salto, una suerte de pirueta en el aire que hizo chocar talón contra talón. Y respondió—: Triunfar eres tú, Helena. Es ser como tú. Tener tu currículum y tu inteligencia y una madre como la tuya, guapa y lista y que sabe moverse por el mundo.

Después se quedó en silencio. Le provocaba satisfacción la soledad de su apartamento al final del día. Su propia soledad. En el suelo, las mallas de deporte enredadas con la ropa interior desprendían un leve olor a amoníaco. Se miró en el espejo. Desnuda. Tal y como le aseguró la monitora el año pasado, el pilates había modificado su silueta. De frente, la melena oscura se partía en dos más o menos hacia la mitad de la cabeza. De costado, los glúteos firmes. Ni una sola estría a pesar de las bruscas oscilaciones de peso. No había indicios de flacidez, ni celulitis. Se sintió satisfecha. Helena pensaba que era el vivo retrato de su madre. La mirada de su madre. La misma forma y color de ojos. Y el contorno de la cara. Y los rasgos afilados. La figura armoniosa y bien proporcionada.

Se puso de puntillas y adoptó la pose de una bailarina elevando las manos hasta tocarse por encima de la cabeza. Las piernas de Helena eran largas, esbeltas, esculpidas con músculos bien definidos. En eso no se parecía a su madre. A su madre la poliomielitis le dejó la pierna izquierda devastada. El gemelo izquierdo atrofiado, inane. Por ese motivo, Encarna siempre ocultaba sus piernas.

Después —después de darse un baño con hidromasaje, después de aplicarse con suavidad la hidratante por el cuerpo y con la toalla envolviéndole el pelo—, Helena se sentó en el sofá con los pies sobre la mesa del salón. Anuló el modo avión del teléfono móvil y comprobó cómo iban entrando, uno tras otro, mensajes de aviso de llamadas perdidas. Una de su amiga Maricruz, otra de Rosario Llamazares. Un número largo de centralita. El resto, hasta diez, del móvil de su madre. Miró el Cartier de imitación y decidió que al día siguiente ya le contaría cómo era la casa de la presidenta.

Se levantó para recoger la ropa, para tomar un yogur y dar un vistazo general al apartamento antes de acostarse. Desde su habitación en el segundo piso, vio un automóvil con el motor arrancado y, dentro, una silueta que le resultaba familiar. Cuando pasaban los vehículos por la calle, sus focos iluminaban la figura que parecía escurrirse bajo el volante. Aunque no era miedosa, por precaución apagó la luz del dormitorio y siguió mirando desde el extremo de la ventana, oculta tras la cortina. Durante unos minutos observó la escena. El automóvil había encendido el motor, seguro que para escuchar la radio. Helena se tumbó en la cama. Estaba muy cansada y ya notaba los calambres del exceso de ejercicio. Media hora después, cuando volvió a asomarse, el Opel Corsa continuaba junto a la acera. Volvió a la cama y durmió a intervalos. Después de la medianoche se despertó asustada, con la boca seca y llamando a su madre a gritos. Se levantó y se acercó de nuevo hasta la ventana. El coche ya no estaba.

En ese mismo momento, a unos cincuenta kilómetros, Encarna se cepillaba el pelo en el tocador de la habitación de matrimonio. Por cuarta vez en cinco minutos, volvió a mirar la pantalla del móvil. Helena no contestaba. También tenía la ventana abierta. También se miraba desnuda en el espejo. Era julio. Finales de julio. Hacía calor. Demasiado calor a pesar de que en el pueblo tenían casi cinco grados menos. No se quiso imaginar cómo estaría Helena en ese cuchitril de la ciudad, con lo calurosa que era su hija.

Contempló las fotos de ambas colgadas en la pared. En una posaban sonrientes en la puerta de una tienda Gucci. Recordó lo que disfrutaron aquella tarde juntas en Madrid. Cargaban una gran bolsa. Entraron a la tienda a pedirla con la disculpa de repartir el peso que llevaban. A la salida, le rogaron a un transeúnte que les sacara la foto. Y Helena se la regaló enmarcada para el Día de la Madre.

Después, Encarna reparó en los pantalones y la camisa de manga corta encajada en el galán de noche. A los pies, los calcetines color gris perla de cualquier manera sobre los zapatos de rejilla. Y vio a su marido en la cama. Boca arriba, con los brazos en cruz, Victoriano roncaba y cuando expulsaba el aire, inmediatamente después, parecía degustarlo. Había sacado una pierna por encima de la sábana. Una pierna fuerte, musculosa. El gemelo definido y la cantidad justa de vello. Ni demasiado, ni como esos hombres que tanto asco le daban a Encarna a los que les brillaban las piernas extremadamente blancas, casi lampiñas.

Encarna observó la pierna de su marido y sintió envidia, y pensó que a él para bien poco le servía, si nunca en la vida se puso un traje de baño, ni una triste bermuda. Cuando vivían en la costa, Victoriano siempre con el pantalón. «Ya podía hacer un calor del demonio que no apeaba el pantalón largo. Sin camisa, con el crucifijo colgando del cuello y el puto pantalón.» La imagen de su marido puso a Encarna de mal humor. Echó un último vistazo al espejo, se abrochó el camisón y se cerró la bata. Después se sentó sobre la cama y colocó el tranquilizante bajo la lengua, para que el efecto fuera inmediato. Sacó de debajo de la almohada una estampa religiosa, se santiguó y volvió a pensar en Helena. Al día siguiente tenían cita con el fotógrafo para hacerse un reportaje de estudio. Sobre la mesita, un gran marco de foto con incrustaciones doradas: Helena y ella en el descapotable azul.

Sacó una lupa del cajón y observó los rasgos de cada una. Y dio gracias porque Helena había salido a ella. Helena era suya. Era un trozo de su carne. Helena era como su pierna a la altura de la ingle. Cuando pensaba en Helena, Encarna la sentía como si fuera su pierna. Por supuesto, su pierna buena.

7

Maricruz y sus disgustos

Amanecía y la lluvia golpeaba los cristales con insistencia, deformando las imágenes de la ciudad, como si los edificios y las calles se derritieran en colores desvaídos.

Los ojos que miraban el techo desde la cama eran los de Maricruz. Dentro de un rato le tocará levantarse, preparar el desayuno y despertar a su padre. De momento se quedó boca arriba, pensando en lo poco que le gustaba su trabajo, en los turnos que finalizaban a altas horas de la madrugada, en la angustia de tener que manejar armas, de relacionarse con delincuentes que en cualquier momento podrían reaccionar de la manera más imprevisible y dejar sin madre a un niño tan pequeño. Quisiera renunciar, dedicarse a otra cosa, imaginar su día a día tranquilo, sin prisas, sin el incesante volver a empezar. Se conformaría con vivir en una ciudad con buen clima donde nadie cuchicheara que abandonó al padre de su hijo para retomar una relación con un hombre casado.