Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans

- Sprache: Spanisch

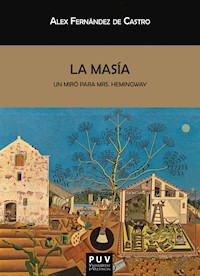

En 1925, Ernest Hemingway regaló a su primera esposa, Hadley, un cuadro de Joan Miró. Se llamaba 'La masía' y mostraba las dependencias de servicio de la casa de verano de Miró en Mont-roig del Camp, Tarragona. Cuando el novelista abandonó a Hadley renunció a 'La masía', pero recuperó la tela en 1934, y ya nunca se separó de ella. A su muerte, el lienzo fue donado por su viuda, Mary Welsh, a la National Gallery de Washington DC. ¿Cómo fue la relación entre ambos artistas? ¿Por qué se sentía tan atraído Hemingway por el cuadro? ¿Qué importancia tuvo para Miró 'La masía' o la casa que lo inspiró? ¿Qué otros pintores interesaron a Hemingway? A éstas y a otras muchas preguntas trata de responder este libro, que también describe el largo periplo del cuadro, desde Mont-roig a Barcelona, pasando por París, Chicago, Florida o La Habana, hasta su destino definitivo en los Estados Unidos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 900

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA MASÍA

UN MIRÓ PARA MRS. HEMINGWAY

Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans

http://www.uv.es/bibjcoy

DirectoraCarme Manuel

LA MASÍA

UN MIRÓ PARA MRS. HEMINGWAY

Alex Fernández de Castro

Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americansUniversitat de València

La masía, un Miró para Mrs. Hemingway

© Alex Fernández de Castro

1ª edición de 2015Reservados todos los derechosProhibida su reproducción total o parcial

Las citas de obras, inéditas o publicadas, y las de cartas de Ernest Hemingway cuentan con la autorización de © Hemingway Foreign Rights Trust.Licencia editorial para Universitat de Valencia, cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. © Hemingway Foreign Rights Trust.Las citas de cartas y documentación provenientes del archivo de la Successió Miró cuentan con la autorización pertinente del mismo.Las citas de cartas de Luis Quintanilla han sido autorizadas por Paul Quintanilla.Las citas de cartas de Pierre Matisse han sido autorizadas por Paul Matisse.Las citas provenientes de los archivos de la National Gallery of Art han sido autorizadas por Curatorial Files, National Gallery of Art, Washington DC.Curatorial Files, National Gallery of Art, Washington, D.C.

ISBN: 978-84-9134-166-6

Maquetación: JPM EdicionesIlustración de cubierta: La masía, Joan Miró. © Successió Miró 2015Para todas las obras de Joan Miró © Successió Miró 2015Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]

Edición digital

A mis dos madres,Margaret Krings y Antonia Durall

ÍNDICE

Agradecimientos

Introducción

PRIMERA PARTE, 1893-1925GESTACIÓN Y VENTA DE «LA MASÍA».SIGNIFICADO DEL CUADRO, EL MAS MIRÓ Y MONT-ROIGEN LOS AÑOS PREVIOS A LA CONSAGRACIÓN DE MIRÓ Y DE HEMINGWAY

1. Una mala noticia para Hemingway

2. Veranos de juventud en Mont-roig

3. Veranos de niñez en Lake Walloon

4. Mont-roig fauve: primeros cuadros, primeras críticas (1914-1917)

5. Ed, Grace y Ernest Hemingway, padres e hijos

6. Mont-roig bajo el microscopio: la pintura detallista (1918-1920)

7. Hadley, la primera esposa de Hemingway

8. Primer viaje a París: el vértigo del lienzo en blanco

9. Para los recién casados no hay ciudades viejas

10. París o el campo, y nada en el medio

11. El nacimiento del mundo (I): la literatura, antes y después de Hemingway

12. Días de hambre en Rue Blomet

13. España nunca cabrá en un solo libro

14. Miró pinta «La masía»

15. Hemingway: «Mi Dios enseñó a Picasso a pintar»

16. «La masía» no encuentra comprador

17. Escribir cuadros, pintar poemas

18. El nacimiento del mundo (II):Del realismo a la pintura mágica

19. Hemingway y Hadley, últimos días felices

20. Miró y Hemingway, sentimiento trágico y boxeo

21. Miró y los surrealistas.Evan Shipman se reserva «La masía»

22. Mantened a los ricos lejos de los pobres

23. Una partida de dados por un cuadro

24. La «masía» de Joan Miró.Colección particular de Hadley Hemingway

SEGUNDA PARTE, 1925-1983«LA MASÍA» EN LAS COLECCIONES PARTICULARESDE HADLEY, ERNEST Y MARY HEMINGWAY.EL MAS MIRÓ Y MONT-ROIGEN LOS AÑOS DE MADUREZ DE HEMINGWAY Y MIRÓ.

25. Últimos días tristes con Hadley

26. Los años de la Rue Tourlaque.El padre de Miró muere en Mont-roig

27. Los corazones se rompen, los cuadros se pierden.Adiós a «La masía»

28. Un artista consagrado cena con su madre en el silencio del campo

29. Una casa en el trópico como Mas Miró

30. Postal desde Mont-roig para la novia de un pintor

31. Un Miró entre cabezas de antílopes.Hemingway recupera «La masía»

32. El circo de Calder visita Mont-roig

33. «La masía» al rescate de Luis Quintanilla, un pintor en apuros

34. Segunda República y Guerra Civil (1931-1939).El campesino catalán como símbolo del compromiso político de Miró

35. Hemingway y Martha Gellhorn: amor y traición en un país que se desgarra

36. Mont-roig durante la Guerra Civil.Cartas de Maria Dolors Miró

37. ¿Por quién doblan las campanas?

38. Mont-roig bajo las Constelaciones:Miró y la Segunda Guerra Mundial

39. Mary Welsh, la cuarta Mrs Hemingway

40. Miró en los USA, 1947-1968: un hombre primitivo se pasea entre los rascacielos

41. Bolero por un escritor enfermo

42. Últimos veranos en Mont-roig: de la zona cero en pintura a un arte colectivo

43. Un destino definitivo para «La masía»

Bibliografía consultada

Apéndice de imágenes

AGRADECIMIENTOS

En Barcelona, a Carla Noguera Homs y a Eduard Fernández de Castro Noguera, por todo lo que ya tenemos y lo que esperamos. En la Fundació Miró de Barcelona, a Rosa Maria Malet, Teresa Montaner y Martina Millà. En Esade, a Gracia Rodríguez, Isabel Mercadé, Ana Señor, Pablo Bonell, Alfred Vernís, Marcel Planellas, Ignasi Guitart y Javier Nieto. En la Galería Eude, a Maria Rosa Furriol. A Sharon Avery Fahlstrom por el rigor, la sabiduría y la exigencia. Por todo lo que ha quedado fuera de este libro y espero incluir en otro, a Estanislau Roca, Josep Vinyes y Pere Portabella. Por las fotos del Mas Miró en Mont-roig, a Albert Brasó. Por las gestiones editoriales, a Xavi Ayén, Alex Susanna, Jaume Argilés, Antonia Kerrigan y Víctor Hurtado, Francesco Spinoglio, Keke Izquierdo, Rosendo Balcells, Jorge y Josep Maria Lluró, Ignasi Julià, Jorge Ortega, Eugènia Broggi, Martí Sales, Morrosko Vila-San Juan, Lluís Anton Baulenas, Montserrat Marí, Silvia Tutusaus. A los Fernández de Castro: a Félix (siento haberme perdido el estreno de «María y Yo»), a Javier y María por los ánimos y la atenta lectura y a David, por prestarme la autobiografía de Dos Passos. A los Durall: a Antonia y a Albert Amargós. A Mike Hostench, Ferran Macipe, David Broggi, Jorge Lluró, Andrés Rul·lan, Carola Adam, Txell Sabartés, Anna Gassol. Y una vez más, a Donna Love.

En Palma de Mallorca, en la Successió Miró: a Emili Fernández Miró, Joan Punyet Miró, Lola Fernández Jiménez, Pilar Ortega, Gloria Moragues, Lorenzo Roses y a Carmen Vadell, por facilitarme el acceso a los archivos familiares y a la finca del Mas Miró. En la Fundació Pilar i Joan Miró: a Magdalena Aguiló y Maria Luisa Lax. A Andreu Rul·lan Buades y Mari Feli Rodríguez Astorkiza por la hospitalidad y el pa amb oli, y a Josefina Rul·lan por la entrevista.

En Mont-roig, a Carme, cuidadora del Mas Miró, a Martí Rom, a Angelina y Josep Rovira Bargalló, a Mercè Calaf y a Sebastià Javaloy, a Albert Brasó, a Miquel Anguera, a Josep Maria Aragonés. A Mª Pilar Solé y a Pilar Rovira.

En Tarragona, a Josep Royo. En Reus, a Elena Juncosa Vecchierini.

En Cambrils, a Josep y a Joan Pedrell.

En Cornudella de Montsant, a Josep Sánchez y a Roser Sabater.

En Washington DC, en la National Gallery of Art, a Anne Halpern, Judy Metro, Katie Solli y Jay Krueger. A David Hughes y Michelle Cuker Hughes, por la hospitalidad, y a Jennifer Perry (Metropolitan Museum, New York) por el reencuentro después de tantos años.

En Boston, a Evan Ashkin, Daniel Moss, Tyler Haaren, por la hospitalidad. En la John Fitzgerald Kennedy Library, a Susan Wrynn y Martí Verso.

En Miami, a Ignasi Puig, por la hospitalidad.

En otros puntos de EEUU, a Valery Hemingway, Robert S. Lubar (NYU), Edward F. Stanton, Anthony Scaduto, Susan Beegel (Maine), Paul Quintanilla (Providence, Rhode Island).

En Key West, a Tom Hambright (Monroe County Library) y a Amanda B. Skinner.

En París, a Jacques Dupin, Juan Manuel Bellver, Albert Loeb y a Elizabeth Camacho, por la hospitalidad.

En La Habana, a Pedro, Abelardo y Enrique Rodríguez, y a Lizette Sarmiento. En Finca Vigía, a Isbel Ferreiro y Miryorly García.

En Madrid, a Rosario Peiró Carrasco y a Eva Cebrián, por la hospitalidad.

En Burgos, a Esther López. En Ciudad-Rodrigo, a Javier Páez. En Granada, a Ramón Barquero.

En Valencia, a Carme Manuel y a Lluís Miró.

INTRODUCCIÓN

«…muchos lugares, personas, observaciones e impresiones han quedado fuera de este libro. Algunos eran secretos y otros eran conocidos por todo el mundo y todo el mundo ha escrito sobre ellos y sin duda continuará haciéndolo».

Ernest Hemingway, A Moveable Feast.

«Europa y el campo. Dos excitantes a nuestra sensibilidad y cerebro».

Joan Miró. Carta a Pablo Picasso, Mont-roig, 27 de junio de 1920

«La masía» (1921-1922), uno de los cuadros más importantes de Joan Miró, que Ernest Hemingway compró en 1925 como regalo para su primera esposa, tiene como objeto una casa situada en el sur de la provincia de Tarragona, a las afueras de Mont-roig del Camp. Un día, circulando en dirección sur por la AP-7, me pareció verla. ¿Podía ser esa mole que quedaba a mano izquierda, a escasa distancia de la autopista, algunos kilómetros más allá de Cambrils, parcialmente oculta por un alto eucaliptus? Era una estructura de dimensiones considerables, coronada por una torre blanca que asomaba entre las copas de los árboles. Al volver a Barcelona volvía a ser visible, esta vez a menos distancia, y la hipótesis fue cobrando fuerza. Algún tiempo después me decidí a salir de la autopista, encontré la vía de acceso a la casa, y conduje el coche hasta la misma puerta de entrada. Unos perros se pusieron a ladrar, los empleados de la casa salieron a ver qué pasaba. Me confirmaron que se trataba de una propiedad de la familia del pintor, y me hicieron notar que no estaba abierta al público.

Apenas tuve tiempo de echar una ojeada, pero el sobresalto fue considerable cuando reconocí, junto a la casa noble, la modesta vivienda de los masoveros, los cuidadores de la finca, con ese tejado asimétrico, tan característico. En la tela parece la edificación más importante y es, junto con el gallinero y el eucaliptus que hay en el centro, hoy inexistente, el elemento más característico de la composición. La edificación más importante de la finca, la casa donde dormía y comía el pintor con su familia, fue omitida. Por algún motivo, Miró tan sólo incluyó en el cuadro sus elementos más humildes, las dependencias del servicio.

La casa de Mont-roig no sólo inspiró un cuadro que Hemingway apreciaba por encima de cualquier otro. Cuando Miró sospechaba que alguna de sus obras posteriores podía constituir un nuevo hito en su carrera la comparaba con «La masía», con la seguridad de que sus interlocutores, marchantes o amigos, se harían una idea de su importancia. En Mont-roig también hizo el pintor sus primeros paisajes de colorido fauve, y el salto al vacío que supuso el tránsito de la pintura realista a cuadros como «Tierra labrada» o «Paisaje catalán» (1923-1924), que provocaron el asombro de los surrealistas en París. En la finca del sur de Tarragona continuó la serie «Constelaciones», realizó sus primeras esculturas en cerámica o trabajó, en estrecha colaboración con su fiel amigo Josep Lluís Sert, en los proyectos del estudio de Palma o la Fundación de Barcelona.

«París o el campo», solía decir Miró hacia 1920. En aquella época, para él tan solo existía la capital francesa, donde se dirimía el destino de los artistas, y la casa rural donde había dado inicio a «La masía». Más tarde incorporó Mallorca a esa reducida lista de espacios escogidos, y allí, en compañía de su familia, trabajando sin descanso en el estudio construido frente al mar por su fiel amigo Sert, vivió sus últimos años. Hemingway también prefirió el campo a las grandes aglomeraciones urbanas, aunque como Miró, hizo de París una excepción. Cuando dejó Francia ya nunca volvería a vivir en una gran ciudad.

Miró siguió veraneando en Mont-roig hasta 1976. Abarcar una trayectoria vital y artística tan larga como la del pintor (90 años), incluso ciñéndose a un hilo conductor tan específico como «La masía», exige escribir como él trabajaba en su taller, saltando de un cuadro a otro, intentando equilibrar cada capítulo como si se tratara una de sus constelaciones, teniendo en cuenta todos los medios expresivos que cultivó, pintura, cerámica, escultura, tapices, grabados. He recogido documentación inédita en la Successió Miró de Palma de Mallorca o la JFK Library de Boston, y contrastado las cronologías elaboradas por el Centro Pompidou de París o el MoMA de Nueva York, las cartas que Miró escribió entre 1911 y 1945, recogidas en el Epistolario Catalán de reciente publicación, o las que envió a Sert entre las décadas de los 40 y los 80; las conversaciones que mantuvo con periodistas a lo largo de los años o las autobiografías de los artistas que lo trataron y que ya no viven para contarlo, como las de Gertrude Stein, Alexander Calder o Man Ray.

Hemingway vivió treinta años menos que Miró, pero lo hizo de forma voraz y ampliamente documentada. Todo lo hizo con exceso e intensidad, trabajó mucho y aun se divirtió más. De la abundancia de su producción literaria son testimonio los cuentos, novelas, piezas teatrales, guiones para documentales o artículos para la prensa, sin olvidar los libros que escribió sobre África o España, ensayos casi periodísticos sobre los safaris en Kenya o sobre la tauromaquia, tan sólo ligeramente distorsionados por la ficción. También han de tenerse en cuenta las innumerables cartas que intercambió con su familia y con amigos de la adolescencia, pintores, escritores o editores. La biografía más detallada y rigurosa sobre Hemingway es la que Carlos Baker publicó con autorización del escritor. Para ahondar en su problemática vida familiar o sus episodios de adulterio, es necesario recurrir a biografías menos reverentes, centradas en vertientes más íntimas del personaje, como Hemingway, de Kenneth S. Lynn, Hadley: The First Mrs. Hemingway de Alice Hunt Sokoloff, The Hemingway Women de Bernice Kert, Gellhorn de Caroline Moorehead, How It Was de Mary Hemingway, o Correr con los toros: mis años con los Hemingway de Valerie Hemingway.

Por último, para explorar su faceta de coleccionista de arte, uno tiene que complementar la escasa información disponible en los volúmenes ya mencionados, y pescar en los caladeros de la biblioteca John Fitzgerald Kennedy Library de Boston, donde se conserva la correspondencia de Hemingway y de su cuarta esposa, con la esperanza de salir del empeño con alguna pieza de valor, como hacía él a bordo del Pilar. La pasión que sentía por la pintura no remitió nunca, y dejó como testimonio un valioso legado de obras de Gris, Klee, Masson o el propio Miró, que su viuda Mary Hemingway tuvo que gestionar a partir de 1961. Sobre todo ello he buscado información en la National Gallery of Art de Washington DC (destino definitivo de «La masía»), en la Pierpont Morgan Library de Nueva York (donde se conservan los archivos de Pierre Matisse, el galerista y marchante de Miró en los Estados Unidos), en las casas del escritor en Miami o en Cuba, y en tres libros consagrados íntegramente a la cuestión: Ernest Hemingway and the Arts, de Emily Stipes Watts, Quite a Little About Painters: Art and Artists in Hemingway’s Life and Work de Thomas Hermann, e In his time: Ernest Hemingway’s Collection of Paintings and the Artists He Knew, de Colette C. Hemingway. En la segunda parte, una entrevista con Valerie Hemingway aporta algún dato adicional sobre el valor que Hemingway confería a «La masía», comparable al desinterés que mostraba por las casas donde vivió.

Barcelona, junio de 2009-agosto de 2014

PRIMERA PARTE1893-1926

GESTACIÓN DE «LA MASÍA»Y SU ADQUISICIÓN POR PARTE DE HEMINGWAY

EL CUADRO, EL MAS MIRÓ Y MONT-ROIG EN LOS AÑOS PREVIOSA LA CONSAGRACIÓN DE HEMINGWAY Y MIRÓ

1. UNA MALA NOTICIA PARA HEMINGWAY

En 1922 Ernest Hemingway todavía escribía periodismo para subsistir, y vivía en París, en el número 74 de la calle Cardinal Lemoine con su primera esposa, Hadley Richardson. En A Moveable Feast, la novela que dedicó a sus años de formación en el viejo continente, retrató el piso de dos habitaciones de Cardinal Lemoine como un lugar alegre, decorado con fotos y cuadros de su agrado. No tenía lavabo, pero sí buenas vistas, y un colchón, cómodo y resistente, colocado directamente sobre el suelo. En el edificio, junto al hueco de la escalera, había en cada piso un retrete comunitario conectado a una fosa séptica. En verano la fosa desprendía un hedor insufrible, tan sólo mitigado cada vez que un carro, tirado por caballos, la vaciaba por la noche. Aquellos carros-cisterna, metálicos y cilíndricos, estaban pintados de color marrón y azafrán, y a la luz de la luna, cuando los veía circular por su calle, a Hemingway le parecían cuadros de Braque1.

Un día, Hemingway y su esposa acogieron en su apartamento a unas invitadas ilustres, Gertrude Stein y su compañera, Alice B.Toklas. Stein creía que Hemingway poseía un excelente olfato para encontrar buena comida, servicio doméstico y viviendas «en lugares un tanto raros pero agradables»2. Las dos mujeres estaban allí para devolverles una visita que el joven matrimonio les había hecho a su apartamento de la calle Fleurus, número 27.

A Hemingway y a Hadley les había impresionado el gran estudio de madame Stein, de cuyas paredes colgaba la mayor parte de su colección de cuadros. «Era –recuerda Hemingway– como una de las salas principales del mejor de los museos, con la diferencia de que había una gran chimenea. Era cálido y acogedor, te daban cosas ricas para comer, té, y licores destilados artesanalmente, hechos de ciruelas azules y amarillas o de frambuesas silvestres. Eran bebidas alcohólicas aromáticas y transparentes, y sabían a la fruta de la que provenían, convertida en un fuego que actuaba de forma controlada sobre tu lengua, y que de paso te ayudaba a soltarla». En la intimidad de la casa de Gertrude Stein, Hemingway pudo disfrutar con calma, a salvo de empujones y restricciones horarias, de obras del período azul de Picasso; del famoso retrato que el pintor malagueño hizo de la anfitriona, y de otras telas de Matisse, Braque, Cézanne y Gris.

Aunque difícilmente se le pudiera considerar un experto en pintura contemporánea, Hemingway había estado expuesto al arte desde muy temprana edad. Su madre, que habría querido ser cantante de ópera, probó suerte con la pintura en su madurez y en todo momento se empeñó en educar artísticamente a sus seis hijos. Trató de enseñarles a cantar, tocar el piano y pintar, y les llevó con frecuencia al Art Institute de Chicago, el mejor museo de la ciudad, donde Hemingway «sintió verdaderamente lo que falsamente trataban de hacerte sentir con la religión»4. Sin embargo, para el novelista, las inclinaciones artísticas de su madre eran impostadas, un mero salvoconducto para mezclarse con la alta sociedad. Eso explica, según alguno de sus biógrafos, sus sentimientos ambiguos hacia la alta cultura, una actitud de reserva y desconfianza frente a los aspectos más frívolos o superficiales de la actividad artística.

En París le gustaba ir al Museo de Luxemburgo a estudiar los Cézannes, los Monets y otros impresionistas que había visto por vez primera en el Art Institute de Chicago. «A partir de la pintura de Cézanne –escribió– estaba descubriendo que escribir frases simples y honestas no bastaba para que mis historias tuvieran la dimensión que yo les quería dar. Aprendía mucho de él, pero no era lo suficientemente articulado como para explicárselo a nadie. Además, era un secreto»5.

En el transcurso de sus primeros viajes a Madrid, entre 1923 y 1925, también visitó el Museo del Prado. Decía que el museo le proporcionaba toda la cultura que no había adquirido en la universidad. Solía visitar sus amplias salas por la mañana, antes de escribir. En lugar de leer prefería ir al museo, no quería que la obra de otros escritores acabara dejando su impronta en su propio trabajo6. De hecho, el Museo del Prado debió de formar parte del tupido entramado de liturgias y supersticiones que rodeaba al acto de escribir en el caso de Hemingway. Trabajaba hasta que hubiera escrito algo, daba la jornada por terminada cuando sabía cómo tenía que retomar el hilo del relato al día siguiente, y nunca pensaba en lo que estaba escribiendo desde el momento en que dejaba de hacerlo. De ese modo, creía, su subconsciente seguiría trabajando en sus relatos, mientras él escuchaba a otras personas, aprendía cosas nuevas y tomaba nota de todo cuanto veía o sucedía a su alrededor7.

Durante la visita de Gertrude Stein y Alice B.Toklas al modesto apartamento de los Hemingway en la calle Cardinal Lemoine, mientras Hadley distraía a madame Toklas, como solían hacer todas las esposas de los amigos de madame Stein, ésta se sentó en la cama, y Hemingway se acomodó como pudo sobre el suelo. Él le mostró algunos de sus escritos, y ella, aparte de las oportunas valoraciones literarias, le dio dos consejos importantes, de índole mucho más práctica. El primero, que abandonara el periodismo y se dedicara en exclusiva a la literatura, ya que entre él y Hadley disponían de suficiente dinero para mantenerse8. El segundo, que comprara cuadros. Miss Stein le dijo que nadie era lo bastante rico como para invertir en ropa y en arte al mismo tiempo. Que se olvidara de la moda y que eligiera para vestirse tan sólo las prendas más cómodas y resistentes. Así tendría dinero suficiente para comprar cuadros. Hemingway le objetó que nunca se podría permitir los Picassos que quería, por mucho que ahorrara en ropa. Stein le dio la razón, Picasso estaba fuera de su alcance. Lo que tenía que hacer era descubrir a artistas de su generación. Cuando los viera los reconocería. Tan solo tenía que pasear por el barrio y mostrarse atento. Siempre había nuevos pintores por descubrir, artistas jóvenes que exigían ser tomados en serio9.

Fue alguno de los artistas americanos afincados en París a principios de la década de los 20, Gertrude Stein o Ezra Pound, quien llevó a Hemingway al estudio que el pintor francés André Masson tenía en la Rue Blomet. Y es posible que ya en aquella ocasión, el joven escritor aprovechara para echarle un vistazo a la obra de Miró, cuyo estudio era contiguo al de Masson. Algunos años más tarde, en junio de 1925, Ernest y Hadley asistieron a la inauguración de la segunda exposición de Miró en París. Se celebró en la galería Pierre, en el n.13 de la calle Bonaparte, y significó la adhesión oficial de Miró al reducido y beligerante grupo de los surrealistas. Una de las telas más antiguas de la muestra era «La masía», cuyo motivo era la casa de verano que el pintor tenía en Tarragona. El cuadro, que Hemingway había visto en el estudio de la Rue Blomet, contrastaba por su realismo y su abundancia de detalles con otras obras en exposición, mucho más minimalistas, como las ultramodernas «Portrait de Madame B.» o «Le baiser», ambas de 192410.

En el catálogo de la exposición se atribuía la propiedad del cuadro a Evan Shipman. Estadounidense como él, Hemingway lo consideraba un buen poeta, aficionado a las carreras de caballos, a escribir y a la pintura, y era uno de los pocos visitantes habituales de la Rue Blomet que hablaba inglés. Shipman también conocía a Masson y a Miró, probablemente gracias a Gertrude Stein. En febrero de 1925 había llevado al estudio de Miró a Jacques Viot, gerente de la galería Pierre Loeb. Miró accedió a poner toda su producción en manos de Viot, y éste, para devolverle el favor a Shipman, le dio ocasión de quedarse con el cuadro que más le gustara. Shipman escogió «La masía». El nuevo representante de Miró le puso precio, y se comprometió a guardárselo hasta que pudiera pagarlo11.

Impaciente por transmitirle la buena nueva, Shipman había ido al nuevo apartamento de Hemingway, en la calle Notre-Dame-des-Champs y le anunció la adquisición del cuadro. El escritor se quedó pálido, incapaz de pronunciar palabra. Desde que lo había visto por primera vez en la Rue Blomet había querido comprarlo.

2. VERANOS DE JUVENTUD EN MONT-ROIG

El 2 de diciembre de 1911, en una notaría de Reus, don Alvaro Roberto Ferratges y Mesa, marqués de Mont-roig, le vendió a Dolores Ferrà y Oromí, madre de Joan Miró, una casa y un terreno por 14.000 pesetas de la época1. La finca, situada en el término municipal de Mont-roig del Camp, al sur de la provincia de Tarragona, tenía como elemento principal una edificación imponente, el Mas d’en Ferratges. Edificado originalmente por el marqués de Mont-roig, era una mansión señorial de principios del siglo XX, blanca y coronada por una torre, construida al gusto de los indianos, los catalanes que, como el marqués, habían hecho fortuna en Cuba a finales del s.XIX, y que a su regreso habían erigido viviendas acordes con su nuevo estatus. A partir de ese momento, la señora Ferrà y su esposo, Miquel Miró, pasarían los veranos en su nueva propiedad, que los vecinos de la zona empezaron a llamar Mas Miró.

Cien años más tarde, la autopista AP-7 y una autovía (la A-7) pasan a pocos metros del estudio del pintor, construido a escasos metros del Mas. Ambas arterias han dejado la finca cercenada y aislada de Mont-roig, que queda al oeste, un par de kilómetros hacia el interior, a medio camino entre la casa y la escollera de montañas rojizas que da nombre a la localidad, y que tanto gustaba al pintor. Una fea valla protege la casa de las miradas de los conductores, pero no consigue amortiguar el ruido del incesante tráfico. Los cimientos tiemblan al paso de los camiones más pesados. El camino entre la finca y la playa de la Pixerota tampoco es el que Miró recorría haciendo jogging en dirección al mar para sorpresa de sus vecinos, ni el que desandaba de vuelta hacia la casa, cargado con objetos encontrados en la orilla. Quedan todavía algunas de las masías vecinas, como el mas d’en Romeu, que en el cuadro de Miró adoptaba el nombre de «La casa de la palmera». Por lo demás, el trayecto es una sucesión de gasolineras, garden centers y urbanizaciones construidas sin demasiados miramientos. Para acabar de desvirtuar el contorno, a algún promotor o funcionario desaprensivo se le ocurrió llamar Miami Playa a la franja de costa y las hileras de casas edificadas inmediatamente al sur de Mont-roig.

En 1911, sin embargo, todo aquello era todavía un enclave de Catalunya inalterado por el paso del tiempo. Para hacernos una idea de su aspecto, tenemos las soberbias fotos en blanco y negro, realizadas en el Mas por Joaquim Gomis, Irving Penn o Ernst Scheidegger en los años 40, 50 o 60. Durante algún tiempo, en honor a la madre del pintor la finca se llamó Villa Dolores, como indicaba el rótulo de la torre. La Pixerota, la playa más próxima, no estaba acondicionada para el baño. En las fotos de Scheidegger, de principios de la década de los 50, aparecía llena de pedruscos, ramas o raíces de cañas que el artista escudriñaba con la atención del buscador de oro. Desde la ventana del dormitorio de sus padres, mirando hacia poniente, Miró pintó en 1919 un paisaje titulado «Mont-roig, vinyes i oliveres». Ya lo dice el nombre del cuadro. Hasta donde alcanzaba la vista no había más que viñas y olivos. Nada, aparte del zumbido de las abejas o el siseo intermitente de las cigarras, debía alterar la paz del campo en pleno día estival. Al fondo, el cuadro reproduce las montañas del interior y en particular la Mola de Colldejou. La nube que corona la cima es una señal de tormenta, que los lugareños conocían como La Gitana: «Quan la Mola du un capell no et fiïs d’ell/Cuando la Mola lleva un gorro no te fíes de él»2. Desde la torre y en dirección al mar, el panorama era muy similar: tan sólo algarrobos y olivos, campos polvorientos, toscamente arados. Caminos de tierra transitados por carros, huertos, cañaverales.

En una carta de 1918, escrita a mediados de julio, Miró explicaba cómo tomaba posesión del caserón familiar, cada vez que allí se instalaba a pasar un nuevo verano: «la primera semana de mi llegada nada de pensar en embadurnar telas ni en nada. Por la mañana en la playa me tumbo al sol y a cambiar la piel, y por la tarde de excursión a hacer km en bicicleta. Durante la segunda semana, a pensar ya en trabajar…»3. En otra carta anterior, escrita a su amigo Ricart desde Mont-roig en 1916, escribía: «He venido aquí a pasar unos cuantos días, a vivir con el paisaje. A comulgar con esta luz azul y dorada de los trigos, a ennoblecerme con esta visión. ¡Cómo nos ennoblece el paisaje! Cuando estoy aquí siento un gran amor por todas las cosas. Amo a un animal, a cualquier hierba, y no puedo comprender ni imaginar ninguna fechoría de los hombres. Nos sentimos también más fortalecidos para hacer nuestro camino, y nuestra vida en la Ciudad, después de una temporada fuera será más firme y más sana»4.

En 1911, año en que transcurrió su primer verano en Mont-roig, Miró tenía dieciocho años y motivos de sobra para celebrar la adquisición de la casa. Ya conocía parte de la provincia de Tarragona. Incluso la había pintado, siendo todavía un niño. Su abuelo paterno, Joan, era herrero en Cornudella de Montsant, un remoto pueblecito del Priorat, y su hijo, el orfebre y joyero Miquel Miró, padre del pintor, había hecho su aprendizaje en la cercana Reus, antes de trasladarse a Barcelona. Miró había ido alguna vez a visitar a su abuelo, y nunca dejó de volver a Cornudella, ni siquiera cuando la casa fue vendida y dejó de formar parte del patrimonio familiar. Entre las primeras obras que se conservan del pintor hay unos delicados paisajes, ejecutados a lápiz y pastel en 1906 en Cornudella, Prades o Siurana. Son dibujos de casas viejas bajo la luz de alguna estrella solitaria, concisos y poéticos, cargados de afecto por la tierra de sus antepasados, que hoy se conservan en la Fundación Miró de Barcelona. En una imagen nocturna de Cornudella, todo el pueblo parece sumido en el sueño. Sus paredes centenarias se vislumbran como a través de un velo azul, sólo contrastado por una luna amarilla. En otro dibujo de Prades, igualmente dominado por los tonos grises o azules, sólo destaca el acento anaranjado de dos tejados. «Era muy sensible al vacío –afirmaba– a los grandes espacios vacíos donde hay perdido, dándoles vida, iluminándolos, un punto, una cosa minúscula»5.

De la misma época y estilo son otros paisajes realizados en Palma, a donde Miró viajó en ocasiones para visitar a Josep Ferrà, su abuelo materno, ebanista de profesión. En Palma, el abuelo Josep lo llevaba a pasear en un carro tirado por un caballo, y Miró pudo dibujar, con idéntica devoción, la iglesia de Sineu, Es Molinar o la Catedral6. La presencia del mar en aquellas primeras obras ejecutadas en Mallorca o en Tarragona era excepcional: «El interior me atraía más. Siempre volvía a aquellas casas, a la iglesia, a la montaña. Me inspiraban los alrededores de Cornudella, la comarca de mi padre, cerca de Mont-roig, una tierra de un rojo formidable. Cada año, cuando vuelvo a Mont-roig, cojo un coche y voy a dar una vuelta. Planté el pie en Mont-roig… la fuerza entra por los pies»7.

Miró siempre habló en términos muy afectuosos de la rama mallorquina de su familia. Aseguraba que su abuelo le había querido mucho, y que su abuela era muy inteligente y romántica. El abuelo, que sólo hablaba mallorquín, no sabía leer ni escribir, pero llegó a dirigir una empresa de dimensiones considerables, y era un gran viajero. Para prolongar los trayectos sólo se desplazaba en trenes lentos, y en una ocasión llegó a ir a Rusia, algo poco común en la época. En cuanto a la rama paterna de su familia, la de Cornudella, afirmaba que sus abuelos, artesanos y campesinos, eran muy buena gente, pero que no tenían personalidad. De su padre decía que era muy realista y de un carácter opuesto al de su madre. Cuando iban juntos de caza, si le decía que el cielo era violeta su padre se reía de él, y Miró desesperaba8.

Desde los hogares de unos y otros abuelos, Miró pudo comprobar que el límite meridional de Cataluña está bañado por una luz curiosamente similar a la de Mallorca, fuerte y transparente. Es oportuno constatar, en ese sentido, que la latitud de Palma (39º), es la misma que la del sur de la provincia de Tarragona. Algo tendrá que ver esa identidad de coordinadas con la peculiar calidad de su luz. Los que conocen bien Mallorca se sienten como en casa viajando, por ejemplo, por el Perelló, la franja de tierra que se extiende a la altura de l’Ametlla de Mar, algunos kilómetros hacia el interior. Para abundar en las coincidencias, Miró afirmaba que los números 3 y 9, así como los viernes, siempre habían jugado un papel mágico en su existencia9.

El pintor había nacido en Barcelona el 20 de abril de 1893. Allí, en plena fiebre modernista, mientras la ciudad se extendía hacia el Tibidabo de acuerdo con el plan diseñado por Cerdà, se educó y conoció a sus amigos más íntimos. Mucho más tarde, en las décadas de los 30 y los 40, volvió a instalarse en su casa natal del Passatge del Crèdit. En Montjuich, el peñón que se alza junto al puerto de la ciudad, fue erigida la primera de las dos Fundaciones que hoy llevan su nombre, y en el cementerio que hay en la otra vertiente de la montaña, la que da al mar, fue enterrado en 1983. Sin embargo, nunca incluyó la capital catalana entre los lugares que habían tenido mayor peso en su vida. Jacques Dupin lo afirma sin rodeos en su biografía: «Miró no le atribuye más que un papel secundario. Sus raíces profundas se alejan de la ciudad. Su verdadero y doble país es, por una parte, la región de Tarragona, de donde procedía su padre, y por otra, la isla de Mallorca, donde residía la de su madre»10. En una carta de 1918, escrita desde Mont-roig, el propio pintor, que ardía de deseos de hacer su primer viaje a París, lo expresaba en términos aún más crudos: «Si he de vivir mucho tiempo más en Barcelona, aquella atmósfera tan mezquina y tan de pueblo de campesinos (artísticamente hablando), me asfixiaría. Una vez fuera, me parece que sólo me verán el pelo cuando vaya a pasar las Navidades con la familia, o de paso, para ir al campo»11.

Fue por primera vez a la escuela en 1900, en un colegio de la calle Regomir de Barcelona, muy cerca de su domicilio del Passatge del Crèdit. Se recordaba a sí mismo como un mal estudiante, taciturno y soñador: «Me quedaba apartado de los otros compañeros de la escuela que me llamaban sabihondo… no entendía nada de las ciencias exactas. Era mejor en geografía, muy a menudo adivinaba con exactitud lo que me preguntaba el profesor, señalando por casualidad con una varilla sobre el mapa. Mi ambición era ser un gran ingeniero o un gran médico, pero no aceptaba nunca la mediocridad»12. En el mismo centro de educación primaria tomó sus primeras clases de pintura, fuera del horario obligatorio, con un profesor llamado Civil. Pintar era para Miró «como una necesidad física. Me sentía muy aislado, nadie me hacía caso. Estaba muy aislado porque veía más allá de la estrechez de las cosas. Aquél aislamiento me afectó de manera muy dolorosa, muy violenta, de niño y de joven»13. Según el propio pintor, aquella clase de arte, a la que se apuntó para olvidar todas las demás, era como una ceremonia religiosa, se lavaba cuidadosamente las manos antes de tocar el papel y los lápices, el material de pintura era sagrado, trabajaba como si ejecutara un rito religioso14. Esa pulcritud, ese orden riguroso, ya era entonces el mismo que mostraría en la Rue Blomet o en cualquiera de sus sucesivos talleres, y que tanto sorprendió a los que lo vieron trabajar. Hasta el final de sus días se sometió a una disciplina férrea y sujetó su rutina a horarios fijos. Año tras año, como un ave migratoria, hizo coincidir sus idas y venidas entre Barcelona, Mont-roig, Palma o París con los cambios de estación. Todo lo fechó y clasificó escrupulosamente.

Presionado por su padre, que siempre vio con desconfianza y preocupación su inclinación artística, Miró se matriculó en la escuela de comercio en 1907. En contrapartida, consiguió que por las tardes se le permitiera continuar sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja, donde fue discípulo de Josep Pascó y de Modest Urgell.

Pascó, muy del agrado del padre de Miró, enseñaba artes decorativas, e hizo que Miró aprendiera a ser paciente con la técnica15. También le reafirmó en su elección de colores: «Generalmente se comienza por el dibujo. Pero Pascó veía las cosas de otra manera, de entrada nos hizo comprar una paleta y colores… recuerdo aquella primera paleta y el primer día que me puse a trabajar con los colores… Instintivamente, había puesto sobre la tela unos colores muy violentos. Pascó estaba entusiasmado. En medio de la clase, ante mi cuadro de colores estridentes, me hizo unos grandes elogios. Lo recuerdo como si fuese ahora»16.

Más importante y duradera aún que la de Pascó parece haber sido la influencia de Modest Urgell, su profesor de perspectiva y paisaje en La Llotja. Como Pascó, alentó a Miró durante su paso por la Llotja, y éste, al igual que Anglada Camarassa, Joaquim Mir, Picasso o Dalí, se lo agradeció en la madurez, admitiendo su deuda con él: «La influencia de Urgell fue muy importante. Aun hoy reconozco formas que aparecen constantemente en mi obra que originalmente me impresionaron de su pintura. Recuerdo dos cuadros en particular: ambos caracterizados por horizontes largos rectos, crepusculares, que cortaban las imágenes en dos mitades; uno, un cuadro de una luna sobre un ciprés, el otro, con una luna creciente baja en el cielo. Tres formas que se han convertido en obsesiones para mí, representan la huella de Urgell: un círculo rojo, la luna y una estrella. Continúan volviendo, cada vez ligeramente diferentes. Pero para mí es siempre una historia de recuperación: en la vida no se descubre»17.

En sus años de juventud, en dibujos que aun se conservan en la Fundación de Barcelona, Miró imitó frecuentemente el estilo romántico y sombrío de Urgell, casi ausente de figuras humanas, con sus puestas de sol, sus cementerios a la luz de la luna o sus lánguidos cipreses. Es el caso de «Cementerio» o de «Ermita», ambos de 1907. En 1959, aun insistía en la importancia que siempre había tenido para él la inmensidad del cielo o los espacios vacíos: «El espectáculo del cielo me conmueve. Me siento conmovido al ver, en un cielo inmenso, una luna creciente o el sol. Por otra parte, hay en mis cuadros formas muy pequeñas en grandes espacios vacíos. Los espacios vacíos, las llanuras vacías, todo cuanto está desnudo siempre me ha impresionado mucho»18. Al final de su vida, lo último que dibujó Miró fueron unas líneas en recuerdo de los horizontes de su profesor de paisajismo, junto a las que escribió «en recuerdo de Modest Urgell»19.

Durante dos años y de nuevo obligado por su padre, Miró se vio forzado a interrumpir las clases en la Llotja y a trabajar como aprendiz de contable para el comerciante de productos de droguería Dalmau i Oliveres. Fue la época más desdichada de su vida. En una carta a Michel Leiris, la recordaba así: «…muy torpe y muy mal educado. Peleas con la familia, dejo la pintura para entrar como empleado en un despacho. Catástrofe; hago dibujos en los libros de contabilidad y me echan, naturalmente»20. A los ochenta y dos años de edad, el pintor seguía proporcionando detalles precisos de aquel empleo no deseado: «Mi madre era muy inteligente, muy abierta. Pero mi padre, nada… Fueron tres años perdidos. Nos poníamos a trabajar a las ocho de la mañana, parábamos de una a tres, y después nos quedábamos en la tienda hasta las nueve de la noche. No había fines de semana. Íbamos incluso el domingo por la mañana. No se podía hacer nada más. No era ninguna broma. Y el dibujo, la pintura, no eran actividades serias, por supuesto»21. «Trabajaba como meritorio, así llamaban entonces al aprendiz de tenedor –recordaba Miró en otra entrevista– entrábamos a las ocho de la mañana, andando tenía exactamente siete minutos para trasladarme desde mi domicilio a la oficina, tenía cronometrado hasta el último minuto de sueño. En la puerta de la oficina solía haber una pizarra con yeso, donde firmábamos nuestra puntualidad. Quien llegaba más tarde de las ocho y veinte era sancionado. Trabajábamos hasta la una, y desde las tres hasta las siete y media, teóricamente, porque lo cierto es que salíamos a las 9 de la noche. ¡Los domingos íbamos al despacho de nueve a una y media para poner los documentos en orden! No teníamos nunca vacaciones, pero los sábados por la tarde solíamos concluir un poco antes la jornada. Entonces, yo me dirigía a tomar el tren hasta Montgat, para continuar en tartana hasta Tiana, donde mis padres habían alquilado una torrecita. Me sentía tan agotado que no tenía ni ánimos para dibujar, y encima, aun querían que estudiara inglés. Por ello evoco esta época como si de tres años de trabajos forzados se tratara…Al principio, al igual que los demás aprendices, no percibía absolutamente nada. Pero al cabo de un año, por navidad, en ocasión de reunir al personal para hacer entrega del aguinaldo, nos dieron 15 pesetas. Este fue mi sueldo a partir de entonces, que ingresaba seguidamente en la Caja de Ahorros»22.

La situación se prolongó hasta abril de 1911, cuando les comunicó a sus padres, con los que acababa de pasar unos días en Mallorca, su intención de dedicarse exclusivamente a la pintura. «Al venir a Palma –escribía Miró– tenía el propósito de decírselo, más a la idea de que había venido para pasar unos días alegres con Uds, me desistí. He pasado dos años prisionero en un despacho… me he dedicado al comercio sin tener ninguna vocación para él, sólo dejándome guiar por Uds, que no conocen bien a fondo mis verdaderas aspiraciones y yo, por otra parte, sin haber consultado antes mi corazón, y no escuchando la voz de mi conciencia… Renuncio, pues, a mi vida actual, para dedicarme a la pintura»23. De la siguiente carta que Miró le mandó a su padre desde Barcelona, se desprende que éste, incapaz de creer en la seriedad de las intenciones de su hijo, recibió la noticia con consternación. Para el señor Miró, querer ser pintor significaba rechazar las propias responsabilidades y abrazar una vida de ocio e improductividad: «No me extraña –se defendía dolido el futuro pintor– que les haya sorprendido el contenido de mi anterior. Lo que lamento vivamente es el mal sentido, completamente opuesto a mis aspiraciones, con que han interpretado mi carta. Dicen que en la vida del trabajo he de encontrar mi porvenir. ¡Acaso no busco este porvenir en el propio trabajo! No quiero creer que me pongan al lado de estos hombres que no saben ganarse la vida, y que viven holgadamente... Me pintan ustedes a pobres bohemios, y no a artistas, como quien para describir a los músicos habla de estos infelices ciegos que pasean por las calles tocando el violín y pidiendo una triste limosna. Mis aspiraciones son bastante más elevadas que las de llegar a ser un bohemio, pues me siento con fuerzas sobradas para ocupar un buen puesto en la pintura»24.

Muchos años más tarde, Miró afirmaría que la confrontación con sus padres había sido positiva: «Entre mis padres y yo había una barrera. Y estoy muy contento… Los chicos jóvenes que iban a París, niños de buena familia, estaban perdidos. En mi caso, la vida que llevé durante la infancia me proporcionó musculatura. … Tuve una vida muy dura, y eso me ayudó. No lo siento en absoluto. Siempre les digo a mis nietos que tienen una vida demasiado fácil. Las dificultades me dieron músculos. Mientras que aquellos niños bien que se pasaban todo el día en el bar Rotonde estaban perdidos del todo»25.

Durante esta época tan crítica, en la que Miró se formó como artista, y también en años sucesivos, Mont-roig desempeñó un papel crucial, casi mágico. Como un buen augurio, la compra de Mas Ferratges coincidió con su decisión de dejar el trabajo en la droguería, y desde el primer día, la casa de Tarragona ejerció sobre el joven pintor un doble efecto positivo, catalizador en el sentido creativo, reparador en el terreno de la salud. El conflicto con sus padres y aquel empleo que tanto odiaba le habían costado al joven pintor una depresión y una fiebre tifoidea. Miró tuvo que permanecer en cama y seguir una dieta durante dos meses, lo que le dejó muy débil: «Caí en un estado de crisis y agotamiento… una dolencia conocida con el nombre de fiebres de Barcelona, debía tratarse de una especie de tifoidea producida por las aguas de la ciudad… así me separé del almacén mayorista, situado en el Pasaje de la Industria, frente al parque de la Ciudadela. Permanecí todo un mes en cama, guardando absoluto reposo, sin apenas comer ni beber. Recuerdo que frente a mi cama había un San Juan con un cordero, y yo me pasaba el día cocinando el animalito y engulléndomelo»26. Preocupados, sus padres se lo llevaron a Mont-roig, donde creían que el aire seco y el sol contribuirían a su recuperación. En lo sucesivo Miró siempre identificaría aquella residencia de verano con la curación de sus dolencias, y con sus primeros pasos como pintor a dedicación exclusiva27. Casualmente, también Picasso, en 1898, se había recuperado, en sus años de juventud, de un brote de escarlatina en el sur de la provincia de Tarragona, en Horta de San Joan28.

Desde aquél crucial 1911, Miró dejaría constancia, una y otra vez, de su deuda y apego hacia Mont-roig. En julio de 1915 escribía desde la masía: «En esta vida tranquila de campo, viviendo con los árboles y las montañas y el mar, uno se acuerda de todos sus amigos y se lamenta de no poder estar acompañado de todos ellos; sería una cosa bonita que este sol fuerte y ardiente de verano nos viese a todos en el mismo lugar… en esta tierra de fuego y de mar azul, muy azul. Dios lo ha hecho bien hermoso, este país del campo de Tarragona! Aquí trabajo mucho, trabajo desesperadamente»29. En agosto del mismo año, después de una breve ausencia, escribía otra carta y anunciaba haber vuelto a «esta tierra de luz y de mar, de campesinos muy colorados de mejillas y fuertes como estas montañas, y barcas de velas muy blancas, que extraen peces de muchos colores»30. En otra misiva de septiembre de 1917, igualmente procedente de Mont-roig, hablaba de la fiesta de la vendimia, de pisar la uva y de un día «admirable, bien luminoso, con música de colores». Había pintado sin descanso todo el verano, y aun así, los días se le hacían cortos: «se me acaba la época de sol, y es ahora justamente cuando tendría que empezar. Eterno martirio; después de un verano trabajando en el paisaje me parece que hasta ahora no he visto ni los árboles ni el sol». «Después del trabajo –añadía– llego a casa cansadísimo, poco dispuesto a acabar de exprimirme el cerebro. Por la noche, después de cenar, a dormir el sueño de los que cavan la tierra y labran»31.

Miró, que no había nacido en el campo sino en la ciudad, era muy consciente de que había todo un mundo más allá de los ancestrales parajes del sur de Tarragona, y en su condición de artista, creía que cada escena, urbana o rural, debía ser representada de manera distinta. Ya en 1917 afirmaba desde Mont-roig que en el futuro «veremos una tela de una locomotora corriendo, pintada de manera completamente opuesta a un paisaje hecho a las 12 del mediodía. Al espíritu libre, cada cosa de la vida le producirá una sensibilidad diferente… Pintar una calle de una gran ciudad, con grandes casas, con ruido de bocinas (¿o es que acaso el ruido no contribuye a la visión de las cosas?), con gente que corre enloquecida, con tranvías y metros, no puede valerse de la divisa impresionista, y este paisaje que veo delante de mí, donde escribo, los olivos, algarrobos, viñedos y mucha luz, despierta una emoción totalmente diferente a la de una calle de Nueva York»32. Sin embargo, año tras año, volvería a Mont-roig a reponer fuerzas e inspiración antes de regresar a la gran ciudad, primero a Barcelona, más tarde a París, donde se decidía la suerte de los artistas. En 1916 le escribía a su amiga Lola Anglada: «en estas horas beatísimas de paz y de sol he pensado mucho en ti. Bien te querría tener a mi lado y acompañarte en tus caminatas; que esta luz azul, de un azul purísimo, os revistiera de esta gran tranquilidad de los campos, y os fortaleciera como los árboles. Y después, nuevamente purificados, volver a la Ciudad. Gente fuerte, combatiríamos contra todo lo que nos rodea. Todo lo que nos envuelve es una fatalidad. Tenemos que ser más fuertes que todas las fatalidades. Yo me paso estos días viviendo y siendo parte de este paisaje… ¡Cómo fortalece también nuestro espíritu! Aviva fuertemente el fuego de la linterna de nuestro Ideal, en cuyo entorno debe girar nuestra vida, sin Él nosotros seríamos algo inorgánico, nuestra vida sería incomprensible»33.

En 1912 Miró pudo retomar sus estudios de arte en una escuela fundada seis años antes por un visionario, el pintor y pedagogo Francesc Galí. Hasta 1915 el centro le proporcionó a Miró nuevas amistades, y una forma muy poco ortodoxa de aproximación a la pintura. Nacido en Barcelona en 1880, Galí estaba convencido de haber crecido en un momento de decadencia cultural. Cataluña era para él un lugar provinciano y periférico, apartado del poder de decisión de Madrid. Pensaba que en 1906, momento en que creó su escuela, había en Barcelona un desconocimiento total de la historia, la lengua o el arte catalán. Creía que el modernismo, muy bien acogido por la burguesía local, había tenido una trascendencia indiscutible en el terreno de las artes plásticas, pero no una repercusión cultural amplia. El noucentisme, que sucedió cronológicamente al modernismo, fue para Galí un ambicioso programa cultural y educativo, un proyecto de país. El maestro de Miró estaba obsesionado por la cultura. Admiraba la cultura individual, pero pensaba que ésta debía ser, en todo caso, producto sobresaliente de otra más general. En una Barcelona donde no encontraba ni un libro ni una escuela que considerara eficaz, Galí creía en una cultura alejada de la oficial, moderna, científica, práctica e indiscriminada, de alcance universal. Pensaba que la civilización mediterránea se asentaba sobre pilares griegos y romanos, pero no por ello estaba dispuesto a renunciar a Bach o a la literatura inglesa, rusa o alemana.

En la escuela de Galí, el concepto de cultura catalana abarcaba Cézanne y el cubismo, pero también se valoraba la artesanía y el paisaje popular, escenas marineras y campesinas, la belleza de un botijo, un campanario o una vela latina. El cultivo del dibujo se combinaba con la promoción del colorismo fauve. Se partía de la base de que el arte no se podía enseñar. El esfuerzo tenía como recompensa la mejora de la persona en su sentido más global, y por eso se cultivaban todas las humanidades: conciertos de Bach todos los sábados, lecturas comentadas de Dostoievski, Goethe o Shakespeare. Otro elemento fundamental del programa educativo eran las visitas al Museo de Bellas Artes de Barcelona (Hoy Museu Nacional d’Art de Catalunya), donde se exhibían las pinturas románicas que tanta importancia tuvieron para Miró, y las excursiones a Montseny, a Sant Cugat, o al Laberinto de Horta. A los estudiantes no se les permitía tomar notas, sólo llevar «una corona de ojos en la cabeza»34. Mirar y recordarlo todo, para cuando tuvieran que reproducirlo, de vuelta en el estudio. Muchos años más tarde, a los que acompañaban a Miró en sus paseos por Siurana o Cornudella les sorprendería que nunca llevara consigo una libreta de apuntes, que fuera capaz de anotarlo todo visualmente.

Galí creía que construir una forma era más un esfuerzo conceptual que visual. Todo un alivio para un alumno como Miró, que siempre había tenido problemas para representar la realidad, y que confesaba no haber sabido copiar, a partir de una estampa, un rostro humano: «A los 19 años entro en la Academia Galí, de Barcelona, para dedicarme por completo a la pintura. Fenómeno de torpeza y de falta de habilidad. Soy colorista pero una nulidad para la forma. No llego a distinguir una línea recta de una curva»35. Galí obligaba a sus pupilos a dibujar de cara un perfil, y de perfil, una cabeza contemplada de frente. Les hacía dibujar objetos que sólo conocían por el tacto. En la Fundación Miró se conservan todavía dibujos de aquella época, realizados con los ojos cerrados. Decía el propio pintor que no había mejor manera de desarrollar una memoria intuitiva, de adquirir un sentido de la forma. En otoño de 1914, escribía: «Estoy contento de mis esfuerzos por vencer la forma; mis estudios con el tacto han sido fecundos; con ellos he adquirido una visión viva de la forma; mis obras están mejor construidas que las que viste. Creo que siguiendo esta orientación pedagógica llegaré a dibujar bien. Esto requiere, sin embargo, una gran fuerza de voluntad… el hombre necesita la lucha»36. Asombra, en el caso de Miró, la consistencia de su discurso a lo largo de los años. En una entrevista que mantuvo con Georges Raillard en 1975, afirmaba a propósito de sus años en la academia de Galí: «No es a pesar de dibujar mal que quise ser pintor, sino más bien a causa de eso, porque me exigía un gran esfuerzo. Había que luchar, y la lucha es siempre lo que me ha hecho ir adelante en la vida… Galí me ayudó mucho, de una manera original, nada académica: me hacía cerrar los ojos y tocar el modelo con los dedos… Yo era incapaz de ver un volumen, de reproducirlo con el sentido de la sombra, las cavidades, todo eso… No era nada hábil, no lo podía hacer… me angustiaba mucho no poder hacer lo que mis compañeros hacían con tanta facilidad»37.

En la academia Galí, Miró conoció a Enric C.Ricart o Josep F. Ràfols, con quienes se escribió durante algún tiempo; se hizo amigo del ceramista Josep Llorens Artigas, de quien ya no se separaría nunca, y empezó a leer poesía, actividad que tampoco abandonaría en lo sucesivo. Galí tuvo una extraordinaria ascendencia sobre toda una generación de jóvenes pintores, arquitectos o literatos. Josep Pla, que lo conoció en Cadaqués, hizo una semblanza de Galí, (publicada, como tantas otras de sus biografías breves, con el nombre de «homenots») y una descripción de sus estudiantes. El grupo, escribió, tenía «una cierta tendencia al narcisismo, un gusto por mantenerse en la minoría, por no salir de una cierta pureza intelectual, un tanto recóndita. A todos ellos les gustaba la distinción, vestir bien, ir elegantes y no mezclarse demasiado con lo corriente o vulgar». Años más tarde, Miró provocaría en París más de un comentario por vestir de manera excesivamente formal, y el propio Galí vistió hasta sus últimos días de forma impecable. Pla lo recordaba a su regreso de Inglaterra, donde estuvo exiliado entre 1939 y 1950, como un señor pequeño, fibroso y ágil a pesar de su edad38.

Miró todavía se matriculó, a partir de 1913, en una tercera escuela de arte, el Cercle Artístic de Sant Lluc. El Cercle había sido fundado en 1893 por un grupo de artistas y personalidades públicas, movidas, según afirma la propia institución en su página web, «por el espíritu de compromiso con la fe cristiana y un profundo amor a la propia tierra»39. En las clases de dibujo de esa institución conservadora, católica y catalanista, donde se permitía que las modelos femeninas posaran desnudas, coincidió Miró con un anciano Gaudí, que se había hecho socio del círculo en 1899, seis años después de su fundación, y que en 1913 aun acudía a la escuela a dibujar con modelo. Hacia el final de su vida, el pintor todavía recordaba cómo dividía su tiempo entre las clases de la academia Galí y las de Sant Lluc: «Por las tardes, de tres a cinco, iba a la escuela Galí, y de siete a nueve, al Círculo de Sant Lluc, ubicado en el mismo edificio donde antaño estaba Els Quatre Gats. De cinco a siete, tomaba apuntes a lápiz por calles y cafés, según el programa que había señalado Galí»40. En el Cercle, Miró conoció a uno de sus amigos más inseparables, el sombrerero y mecenas artístico Joan Prats. Otro de los alumnos, Sebastià Gasch, recordaba a Miró como «un personaje callado y reservado, que entraba rápidamente en clase de dibujo sin mirar ni dirigirle la palabra a nadie. Se mantenía ausente de todo cuanto ocurría a su alrededor, y daba la impresión, cuando dibujaba, de sufrir horriblemente. Sacaba la lengua como el niño que se debate por trazar las primeras letras del abecedario»41. Joan Prats decía que por las noches Miró acompañaba a sus compañeros en sus correrías nocturnas por las Ramblas o el Paral.lel, pero que solía ser el primero en volver a casa42.

Desde 1914 Miró empezó a alquilar pisos que le pudieran servir como taller, y que compartiría con sus amigos Ricart y Ràfols. Hasta 1916 ocupó uno en la calle Arc de Jonqueres, más tarde otro en Sant Pere Més Baix43. Se iniciaba de esa forma la alternancia de lugares de trabajo, que nunca más abandonaría. De momento, y hasta su traslado a París, pintaría en Barcelona en invierno y en Mont-roig en verano. En un libro publicado en 1975, Miró afirmaba que para pagar el estudio de Sant Pere, echó mano del pequeño capital que había ahorrado mientras trabajó en Dalmau i Oliveres: «Lo empleaba en pagar el alquiler del taller de la Baja de San Pedro, situado frente a la tienda de fideos y pasta de Isidro Nonell… A través de los amplios ventanales del estudio, yo he visto a la madre de Nonell vendiendo sopas»44.

Encontrar espacios que le permitieran trabajar fuera de su domicilio de Passatge del Crèdit, aunque tuviera que compartirlos, debió de significar para Miró un eslabón más en su trayectoria como pintor, y tal vez contribuyó de alguna manera a disipar las dudas de su familia, que seguía dando muestras de preocupación por su futuro. Mientras Miró fue alumno de su escuela, Galí tuvo que hablar a menudo con el padre del pintor, y pedirle que tuviera confianza en sus posibilidades. Cada semana, el joyero acudía al encuentro del maestro, para recabar información acerca de los progresos de su hijo, y Galí, que lo consideraba un típico comerciante catalán, preocupado ante todo por los aspectos materiales de la existencia, se veía obligado a asegurarle que triunfaría, que sería un gran artista45.

Al contrario que tantos otros cabezas de familia de la burguesía catalana, el señor Miró se negó a pagar para que su hijo pudiera librarse del servicio militar así que desde 1915 y hasta 1917, Miró se vestiría de soldado cada año por espacio de unos tres meses. La militar era, junto con la eclesiástica, una de las pocas salidas profesionales que podrían permitirle en el futuro ganar un sueldo y pintar simultáneamente: «Para ganarme el pan y pintar al mismo tiempo –recordaba muchos años más tarde– mi familia me aconsejaba que me hiciera monje o militar»46. Mientras tanto, su madre, que en palabras del propio Miró acabaría interesándose mucho por su trabajo, lloraba al ver que seguía un mal camino, y su hermana le daba dinero a escondidas para que pudiera coger el tranvía, ya que el poco dinero que tenía se lo gastaba en tubos de color47.

3. VERANOS DE NIÑEZ EN LAKE WALLOON

«La masía» es la representación de un lugar mítico, cargado de recuerdos felices y de significado para Miró. Cuando Hemingway lo contemplaba, ¿le transportaba hasta el escenario de sus propios veranos de niñez y de juventud? En un libro de reciente aparición sobre la colección de pintura de Hemingway, una descendiente del escritor, Colette C. Hemingway, afirma: «Cualquiera que intente identificar qué llevó a un individuo a adquirir una cierta obra de arte se arriesga siempre a interpretar erróneamente una elección privada, a afirmar algo que nunca fue cierto. El hecho es que cualquier persona puede adquirir un cuadro o una escultura por casualidad, por un capricho, por una atracción inmediata o después de una cuidadosa reflexión»1. Tratar de imaginar qué veía el escritor en «La masía» es adentrarse, efectivamente, en el terreno de la especulación. Sin embargo hay afinidades evidentes entre su biografía y la de Miró, y aspectos del cuadro, como la temática o los acontecimientos que llevaron al artista catalán a representar la casa de Mont-roig, que por fuerza debían parecerle a Hemingway un reflejo de sus propias vivencias, circunstancias familiares o inquietudes personales.

Hemingway, nacido como Miró en un medio urbano y conservador e igualmente fascinado por la naturaleza, tuvo que saber o intuir que «La masía» era el testimonio de la devoción de un hombre de ciudad por el campo de Tarragona. Cuando compró el cuadro ya había viajado extensamente por la península ibérica, y el propio pintor, al que tuvo ocasión de conocer, pudo hablarle personalmente sobre la casa y el paisaje que lo había inspirado, así que la escena descrita en la tela debió de resultarle familiar y comprensible, mucho más allá de lo que hubiera podido valorar a simple vista. Aun así, cabe preguntarse qué le hizo apreciar hasta tal punto la estampa rural de Miró, cuando tan poco tenía en común Mont-roig con los lagos y montañas donde Hemingway había aprendido a pescar y a cazar, en el transcurso de los muchos veranos que pasó con sus padres y hermanos en Michigan. Donde el otoño llega sin avisar, y el sol, no mediterráneo sino boreal, apenas luce unas horas en invierno sobre un permanente manto de nieve; donde en verano nunca se agotan las reservas de agua dulce, y la gente utiliza canoas u otras embarcaciones ligeras como medio de transporte; donde ni siquiera en los días más calurosos adoptan las ramas de los abetos el aspecto descolorido y sediento de los pinos del litoral catalán.