Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

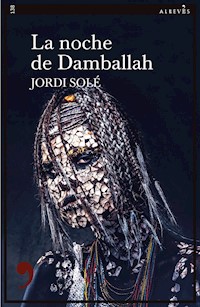

«Dio cuatro pasos y la vio. Una cría. Dieciocho o diecinueve, a lo sumo. Delgada y con el pelo revuelto y largo hasta el pecho. Ojos rasgados, labios carnosos, pómulos muy marcados y nariz recta y mucho más fina que la mayoría de las negras que había visto. Una preciosidad... hasta con la mueca de pánico que le crispaba el rostro. La carnicería empezaba justo por debajo del esternón.» Madrugada, Zona Franca de Barcelona. En la radio del coche patrulla de Lluís Artigas suena un 10-50: «Alguien la ha palmado». La víctima resulta ser una joven nigeriana brutalmente asesina siguiendo lo que resulta ser un ritual vudú. Artigas, un agente quemado y bajo sospecha de ser corrupto, emprenderá una inesperada búsqueda de los responsables de este crimen. Su única aliada será Mónica Vidal, una periodista que necesita una historia como el aire que respira y a quien también asedian sus propios demonios. En La noche de Damballah, una novela magistralmente escrita, con un ritmo endiablado, con el pulso narrativo de los clásicos del género, con el tono irónico y la mirada dura, cínica a veces, incisiva siempre de los mejores narradores de la novela negra más descreída, más callejera, Jordi Solé nos muestra una Barcelona esquinada y grasienta por la que pululan personajes en los que no siempre reparamos, encabezados por un policía, Lluís Artigas, llamado a convertirse en mítico antihéroe, y nos confirma a su autor como una de las voces más sobresalientes de nuestro panorama narrativo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jordi Solé i Comas (Sabadell, 1966). Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB, inició su carrera profesional en 1987 como redactor del Diario de Barcelona. Desde entonces ha colaborado con medios comoEl Periódico de Cataluña, La Vanguardia, El Independienteo la revistaFotogramas. Ha sido redactor en jefe de la revistaFantastic Magaziney director de la revistaClub Disney. Habitual de programas de TV comoBCN Magazine(8TV) yEl Club(TV3), en la radio se lo ha podido oír en los programas de RAC1InterferènciesyVersió Càmping.

Es autor del libro de referenciaTelemanía, las 500 mejores series de TV de nuestra vida(Salvat, 1999); del cuentoBlanco(Tantagora, 2011) y de las novelas:Hijo de dioses (editada en catalán por Efadós con el título de L’últim faraó),La isla de las brumasyBarcelona Far West(traducida al castellano con el título de El revólver de Buffalo Bill), publicadas por Ediciones Pàmies, yCiutat de espies, La nit de DamballahyConspiració a Tàrraco, editadas por Columna. También del libro de relatosPer què no?, editado por Témenos. Su última novela esEl tigre y la duquesa, publicada en 2020 por Harper Collins Ibérica en castellano y Columna en catalán.

«Dio cuatro pasos y la vio. Una cría. Dieciocho o diecinueve, a lo sumo. Delgada y con el pelo revuelto y largo hasta el pecho. Ojos rasgados, labios carnosos, pómulos muy marcados y nariz recta y mucho más fina que la mayoría de las negras que había visto.Una preciosidad... hasta con la mueca de pánico que le crispaba el rostro.La carnicería empezaba justo por debajo del esternón.»

Madrugada, Zona Franca de Barcelona. En la radio del coche patrulla de Lluís Artigas suena un 10-50: «Alguien la ha palmado». La víctima resulta ser una joven nigeriana brutalmente asesina siguiendo lo que parece ser un ritual vudú. Artigas, un agente quemado y bajo sospecha de ser corrupto, emprenderá una inesperada búsqueda de los responsables de este crimen. Su única aliada será Mónica Vidal, una periodista que necesita una historia como el aire que respira y a quien también asedian sus propios demonios.

En La noche de Damballah, una novela magistralmente escrita, con un ritmo endiablado, con el pulso narrativo de los clásicos del género, con el tono irónico y la mirada dura, cínica a veces, incisiva siempre de los mejores narradores de la novela negra más descreída, más callejera, Jordi Solé nos muestra una Barcelona esquinada y grasienta por la que pululan personajes en los que no siempre reparamos, encabezados por un policía, Lluís Artigas, llamado a convertirse en mítico antihéroe, y nos confirma a su autor como una de las voces más sobresalientes de nuestro panorama narrativo.

La noche de Damballah

La noche de Damballah

JORDI SOLÉ

Primera edición: enero de 2023

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2023, Jordi Solé

© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-18584-88-6

Código IBIC: FF

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Para mi padre, que me presentó aAlfred Hitchcok, Billy Wilder y John Ford,y me enseñó a descubrir quién era el asesino.Y para mi hijo, que se deja llevar hastauna galaxia muy, muy lejana,se pone la armadura de Tony Stark conmigoy espera con ansia el último invento de la sección Q.Qué habría sido de mí sin vosotros dos...

1

ARTIGAS

Los polis de verdad nunca echan la pota en la escena de un crimen.

Eso solo lo hacen los de pega. Los de las pelis americanas malas, donde los personajes pueden permitirse semejantes lujos porque luego ya no vuelven a salir y se la suda quedar como un puto idiota.

Pero en la vida real —esa donde los coches no arden a las primeras de cambio, las puertas se mantienen impasibles cuando las patean y la gente guapa escasea— el pobre diablo que cediese a la necesidad de echar la papilla delante de un fiambre sería carne de chiste hasta el día de su fiesta de jubilación. La pota esa, de hace treinta años, sería el tema estrella de todos los discursos. Garantizado.

No.

En la vida real los polis jamás abren la compuerta, por jodido que sea lo que haya. Antes se lo tragan entero, como se tragarían una cucharada rebosante de menestra calentita. Claro que la mayoría han visto de todo y tienen suficiente cuajo como para tolerar la visión de un cuerpo, por mal que esté. Solo un pardillo recién salido de la academia podría pasar un mal momento. Pero, aun así, sabiendo lo que hay en juego, soportaría el mal trago —perdón por el chiste malo.

El cabo Lluís Artigas tenía hecha suficiente mili para mantener la cena en su sitio, pasara lo que pasase. Pero ni así estaba preparado para lo que le esperaba en un descampado de la Zona Franca, aquel jueves de marzo, en plena madrugada.

Escuchó el aviso en la radio del coche patrulla sin inmutarse: tenían un 10-50 en la calle de la Farola, junto al antiguo faro del Llobregat. Sin darse cuenta, la fina línea de sus labios se arqueó en una mueca amarga. Al principio de ser poli, en otra vida, le había parecido absurdo tener que aprenderse aquel código en el que todo empezaba por 10. ¿10-31? Delito en curso. ¿10-55? Falsa alarma. ¿10-44? Permiso para retirarme. Y así una lista interminable. ¿No era más fácil llamar a las cosas por su nombre, joder?

Le había llevado un tiempo darse cuenta de que, más allá de la justificación oficial para usarlo —representar nombres, lugares, situaciones y frases comunes de manera rápida y estandarizada en las comunicaciones orales—, el sentido real del código no era ese, sino deshumanizar lo que había detrás. ¿O es que acaso no es mejor decir que tienes un 10-50 que una chica de dieciocho años muerta?

Pues eso. Que Dios bendiga el código 10.

Aunque no lo pillaba cerca —los faros nunca pillan cerca de nada— decidió pasarse a echar un vistazo. En la muñeca, la manecilla pequeña marcaba el tres y la grande se acercaba al nueve. Le faltaban horas para empezar el turno, pero entre el escenario de un crimen y su apartamento, no había color. Se echó el aliento en la palma de la mano: olía a alcohol, a tabaco y a culpa. Por fortuna, nadie lo obligaría a soplar en un tubito. Entre compañeros estas cosas no se hacen. Hoy por ti y mañana por mí, así es el juego. Sin soltar el volante, rebuscó en la guantera hasta dar con el espray contra la halitosis. Un flis-flis, y a correr. El abnegado cabo Artigas de nuevo a punto para proteger y servir al contribuyente, ¡señor! Da igual la hora. ¡Un buen policía siempre está de servicio!

Un buen policía. Sí, ya. Manda huevos.

Sacó la sirena y la sujetó al techo con la ventosa. Las luces azules empezaron a girar como locas, pero se ahorró el tirorí-tirorá que llevaban asociadas. A esas horas y en el quinto pino, no la necesitaba. Hizo volar el Seat León por la desierta calle 3 hasta la gran rotonda donde esta se encontraba con la A y luego por la Ronda del Port hasta la siguiente, siempre buscando la línea de la costa.

No tardó en dar con la verbena: tres coches estacionados, con las luces encendidas, en el descampado en cuyo final se levantaba el viejo faro. Este era un edificio con más de siglo y medio a cuestas, pero en buen estado, que había formado parte de la vida cotidiana de la ciudad en los años veinte. La gente iba a bañarse y a tomar el sol allí hasta que el nuevo y gigantesco puerto y su Zona Franca asociada lo habían relegado al olvido más absoluto.

Artigas reprimió un recuerdo. De adolescente, había llevado a aquel lugar a más de un ligue. A esa edad, las chicas encontraban superomántica la combinación del cielo estrellado, el rumor de olas y la antigua torre, y se sentían afortunadas de estar con alguien que evitase el rompeolas, que era donde aparcaban, en hilera de procesionaria, todas las parejas salidas.

Que luego hicieran exactamente lo mismo que los demás ya daba igual. El cambio de escenario las hacía sentirse especiales. Y eso, amigo, no fallaba nunca.

Dejó el León con la puerta a medio cerrar y se acercó a ver de qué iba aquello. El recinto del faro estaba protegido por una verja metálica oxidada, pero enseguida detectó un agujero que hubiera podido competir, sin complejos, con el de la capa de ozono. Montando guardia enfrente había un uniformado de la policía portuaria. Un chaval con pinta de recién salido del horno. Se le acercó y le ofreció un Marlboro mientras se presentaba, con tonillo de camaradería:

—Artigas, homicidios. ¿Qué tenemos, compañero?

El muchacho rechazó el pitillo con un ademán enérgico y volvió a maravillarse de lo rápido que habían llegado.

—¡Joder con los de homicidios! He dado el aviso no hará ni un cuarto de hora, y esto ya parece una convención. ¿Qué pasa? ¿Os pone venir al puerto a meneárosla?

Mira por dónde: el cachorrillo levantaba la patita, marcando territorio. Todos los polis son iguales. Al menos, no volvía la cabeza y fingía que no lo había visto. En comparación a lo que ya estaba acostumbrado, resultaba hasta agradable.

Pero no por eso se lo iba a dejar pasar, claro.

—Más o menos —le soltó, encendiéndose uno él—. Pero a mí nunca me ha gustado meneármela solo. Es mucho más divertido cuando me lo hace tu hermana. Por cierto, que te manda recuerdos. Que tu madre hará paella este domingo. Que no llegues tarde. Que la pobre mujer se agobia cuando se pasa el arroz.

La andanada, de veinte cañones y a bocajarro, desarboló por completo al pipiolo, que se quedó con la boca abierta. Artigas decidió que con eso bastaba y cambió de tema:

—Entonces, ¿me dirás qué hay, o lo reservas para los del CNI?

Lejos de relajarse por dejar de lado a su familia, el novato torció aún más el gesto.

—Una puta carnicería, eso es lo que hay. Nunca pensé que vería algo así. Te lo digo en serio…

Entonces se dio cuenta: con la poca luz reinante no se había percatado de lo pálido que estaba. El hermano decolorado de Nicole Kidman.

—¿Tan malo es? —preguntó, ya sin rastro de sorna en la voz.

—Una puta carnicería. —No pudo reprimir una mueca de disgusto—. Si te la puedes ahorrar, yo no me lo pensaría dos veces. Tus colegas ya están allí. No haces falta. Ojalá yo hubiera podido… —Dejó la frase a medio terminar, asegurándose de mantenerse siempre de espaldas al faro.

Algo —instinto, lucidez de borracho, costumbre— le advirtió que la estaba cagando hasta el cuello mientras metía el cuerpo por el agujero de la valla. Pero lo ignoró. Era su modus operandi habitual: ver el precipicio y acelerar en lugar de dar media vuelta. Igual que un miura contra un trapo rojo.

Así le había ido. Pero a esas alturas ya no iba a cambiar.

Se acercó al grupo de cuatro hombres que se interponían entre él y el cuerpo, como una muralla de carne. Ni había llegado el primero, ni le habían dado vela en ese entierro, así que tocaba hacerles la pelota.

Era el protocolo.

—¡Buenas noches, señores! —saludó—. ¿Puedo echar una mano?

No lo habían oído llegar y se volvieron, sorprendidos. Artigas lo vio enseguida. Ninguno tenía el estómago revuelto como el chaval de la valla, pero sus caras eran un poema.

—¡Éramos pocos y parió la abuela! —soltó el más alto del grupo, un tipo en la pendiente hacia la jubilación, mejillas de bulldog y muchos más agujeros en el lado izquierdo del cinturón que en el derecho—. Artigas, el de los tres kilos, en persona. ¿Qué coño haces tú aquí? Deben de haberte informado mal, porque no hay nada que trincar.

El cabo lo ignoró y se dirigió a su compañero, veinte años más joven, mal afeitado y en considerable mejor forma física. Se conocían desde la academia.

—¡Hombre, Salva! ¿Todavía continúas aguantando al gilipollas de tu binomio? Yo hace años que habría pedido el traslado a la Urbana si tuviera que cuidarlo todo el día, como a un tamagotchi. ¿Es verdad que tienes que abrocharle los zapatos cada mañana porque él ya no alcanza a verse los pies?

—A la mafia rusa es adonde deberías pedir tú el traslado. Con ellos estarías en tu salsa, ¡hijoputa! —se revolvió el panzón al oír aquello.

—¡Mascarell, no le hagas caso, coño! —lo refrenó su compañero—. ¡Siempre embistes a la primera de cambio, hostias! Te va a estallar la vena antes de la jubilación, y entonces la Encarna me echará las culpas a mí. Y tú, Lluís: ¿qué cojones se te ha perdido por aquí? ¿No estás en el Eixample?

No gastaba la mala leche del otro, pero se le notaba la incomodidad a la legua. Artigas ya estaba acostumbrado. Simuló no darse cuenta.

—Pasaba cerca y he oído el aviso. Un crimen es un crimen. ¿Me diréis de una puta vez de qué va esto?

—Ahí la tienes. Sírvete tú mismo… —le dijo Salva, apartándose.

Dio cuatro pasos y la vio. Casi una niña. Dieciocho o diecinueve, a lo sumo. Delgada y con el pelo revuelto y largo hasta el pecho. Ojos rasgados, labios carnosos, pómulos muy marcados y nariz recta y mucho más fina que la mayoría de las negras que había visto.

Una preciosidad… hasta con la mueca de pánico que le crispaba el rostro.

La carnicería empezaba justo por debajo del esternón. La habían abierto en canal y le habían esparcido los intestinos hasta las rodillas. Las vísceras eran una autopista de hormigas, yendo de un lado a otro, locas con el festín. Con la luz ambarina de la linterna de Salva, la sangría que rodeaba el cadáver solo podía adivinarse. Pero notaba la hierba empapada bajo las suelas de los zapatos y aún era temprano para que fuera de rocío.

Sintió el regusto agrio del whisky subiéndole a la boca, mezclado con el de los ácidos del estómago.

Venciendo la aversión, se puso en cuclillas junto al cuerpo. La muchacha llevaba un vestido negro, corto y escotado y, a su lado, entrevió un sombrero aplastado, del mismo color. El outfit lo completaban unas sandalias que pretendían parecer de marca, sin conseguirlo.

Sexi. Pero no tanto como para pensar que se había arreglado para salir a buscar clientes. La niña no hacía la calle.

Se fijó en los brazos y las piernas, erizados de cortes longitudinales. Se los habían hecho con un cuchillo de cazador o una navaja grande, pensó. Y antes de usar las tripas para hacerle unas charreteras. Si no, no habría sangrado tanto.

Algún hijo de puta se había ensañado con la pobre.

—¿Me la prestas, Salva? —Le pidió la linterna.

El otro se la pasó, meneando la cabeza. ¡Qué cuajo tienes, joder!

Artigas paseó el haz de luz sobre el cadáver. Le apartó el pelo de la cara con la punta de los dedos. Le habían cortado las orejas y la habían degollado. Después del trabajito en el vientre, aquello no hacía maldita la falta. Pero empezaba a ser evidente que el asesino había querido hacer algo más que matarla. Se apostaría el sueldo de un mes a que el forense determinaría que todo fue ante mortem.

También le habían cortado los dedos de ambas manos, por encima de la primera falange. Volvió a sentir náuseas.

Ojalá no se hubiera tomado los dos últimos Wild Turkey.

Enfocó la hierba a su alrededor. Ni rastro de los fragmentos amputados.

Un reflejo le llamó la atención. Se sacó un pañuelo del bolsillo de la americana para recoger el objeto que lo había provocado, sin contaminarlo. Era una pulsera de la suerte, de plata y con las figuras de unos ositos de peluche colgando.

Una joya modesta, casi infantil. Chorreando sangre.

—¿Qué es eso? —quiso saber Salva.

Artigas levantó el brazo y lo enfocó con la linterna para enseñárselo.

—¡Joder, menudo yuyu! —exclamó otro agente que no había dicho esta boca es mía hasta entonces—. Le compré una igual a mi sobrina no hará ni un mes. ¿Era de la víctima?

—O eso, o tu sobrina viene aquí a fumarse porros con las amigas…

Se arrepintió mientras se lo soltaba. Aquello estaba fuera de lugar, pero le había invadido una cólera sorda e inexplicable al encontrar aquella joya. Una rabia que le había hecho perder los estribos.

Iba a disculparse, pero el otro no le dio cuartelillo.

—Cada día eres más gilipollas, Artigas —le escupió, antes de que tuviera tiempo de decir nada—. ¡Que te den!

Él se encogió de hombros.

Vale. Pues que te den a ti también…

Dirigió el rayo de luz más allá del cadáver. Las sorpresas no habían terminado.

—¿Qué coño…? ¿Habéis visto eso?

A disgusto, el resto miró hacia donde enfocaba. Lluís paseó la luz por encima de varios objetos: dos velas embutidas en sendos tubos de plástico con imágenes de santos que no reconoció. Un cuchillo de caza manchado de sangre que empezaba a secarse. Un trébol de vidrio de color verde. Varias estampas religiosas. Un par de platos de plástico llenos de semillas. Dos figuras de tiza pintadas de vivos colores: una, de la Virgen y el Niño, y la otra, de un ataúd con una cruz pintada en la tapa. Un par de botellas de ron barato… y los dos elementos más inquietantes del lote: un plato de plástico ensangrentado que contenía la cabeza de un gato con los ojos muy abiertos; y una figura de metal de dos serpientes entrelazadas dentro de un rombo, donde también se veían seis estrellas de diferentes medidas y un Sagrado Corazón, traspasado por una daga.

—¿Qué es toda esta mierda…? —murmuró Mascarell mientras Artigas movía la luz de un objeto a otro.

—Esto no lo ha hecho un novio despechado al que se le ha ido la mano —murmuró el cabo—. Esto va mucho más allá.

Salva lo miró con ojos graves. No había que saber latín para ver que tenía razón.

—¿No llevaba nada? ¿Un monedero? ¿Un bolso?

—A primera vista, no. Pero no hemos buscado a conciencia. Y aquí no se ve una mierda. El juez y los del depósito deben de estar al caer. Y ya sabes cómo se ponen los de la Científica cuando les contaminas un escenario. De hecho, te la estás buscando…

—Que se la pique un pollo, a los de la Científica. CSI la echan los lunes, y hoy es jueves. ¿Me ayudáis, sí o no?

Viendo que los otros no se decidían, Salva tuvo que coger el toro por los cuernos:

—Supongo que podemos echar un vistazo, pero con cuidado, ¿vale?

Seguía siendo como lo recordaba de la academia: buen tipo. ¿Cómo había logrado no embrutecerse?

Sin decir nada, los demás sacaron las linternas y empezaron a buscar. Fue Mascarell quien lo encontró.

—¡Aquí! —gritó.

Era un monederito de color rosa y con la imagen de Hello Kitty serigrafiada en ambas caras, sentada entre tulipanes de colores. También ensangrentado. A Artigas se le revolvieron otra vez las tripas.

—Dame —dijo, envolviéndose la mano con el pañuelo.

Salva tuvo que asentir con la cabeza a Mascarell para que el veterano accediera. El cabo sintió un placer mezquino al notar cómo le costaba dárselo.

Lo revolvió hasta dar con el carné de una academia de peluquería y estética con una foto de la chica. Sonreía alegremente a la cámara, luciendo con gracia el mismo sombrero que había visto, segundos antes, aplastado junto al cuerpo.

—Gbemisola Shotade —leyó—. Nigeriana. Había cumplido los diecinueve hace tres semanas.

—¿Ahora les dan un carné para hacer la calle? ¡Esta sí que es nueva! —dijo el agente a quien antes había ofendido.

Artigas lo fulminó con la mirada.

¿Y ahora quién es un puto gilipollas?

El hombre inclinó la cabeza. Vale, empatados a uno.

—Esta niña no hacía la calle. Cuando menos, no aquí, donde no se ve ni un alma. Además, no va vestida para eso. Está claro que la trajeron desde otro lugar.

Salva volvió a asentir.

—Tiene sentido, sí. Pero ya lo dictaminará el forense. Vamos, dejémoslo todo como estaba y no jodamos más la marrana. Y tú, Artigas, vete a casa de una puta vez, ¿quieres? Todavía no sé qué puñetas haces aquí. Y estoy demasiado cansado para dar explicaciones por ti cuando redacte el informe. Ya te has divertido bastante.

Iba a decir algo, pero cambió de idea. Al fin y al cabo, Salva había sido legal. Y ya tenía suficientes enemigos en el cuerpo. Levantó los brazos, en señal de rendición, y se incorporó.

—Vale, tú mandas.

Dio media vuelta y se encaminó hacia el coche. No había dado ni cuatro pasos cuando su viejo compañero de estudios le espetó:

—Y, Artigas… Cambia de marca de espray, ¿vale? No es lo bastante fuerte. O, aún mejor: no vuelvas a presentarte medio borracho en un escenario o te juro que daré parte.

Se giró y le hizo un ademán fatigado. ¿Tanta falta te hacía soltarlo?

Salva le sostuvo la mirada. Sí, tanta. Si no, igual caías en el error de creerte que aún somos amigos.

Artigas asintió, resignado, y regresó al coche.

Devolvió la sirena a su sitio, puso la llave en el contacto y dio marcha atrás sin mirar. Un bocinazo indignado lo reprobó, mientras un Toyota Corolla daba un volantazo desesperado, esquivándolo por los pelos.

¡Anda y que te den! ¿Es que no has visto las luces, imbécil?

Condujo, excitado, mientras buscaba un lugar donde hacer un cambio de sentido —estuviera permitido o no—. Continuaba con los ojos llenos de imágenes del brazalete de ositos y el monedero de Hello Kitty.

¿Quién podía ser tan hijoputa como para hacerle algo así a una niña que ni siquiera había aprendido a disfrazarse de mujer de manera convincente?

Dio un frenazo. Esta vez no sonó ningún claxon, aunque la maniobra lo pedía a gritos.

Salió del coche cagando leches y echó hasta la primera papilla en el arcén. No manchó la tapicería de milagro. Las puntas de los zapatos no tuvieron tanta suerte. Los dejó para tirar.

Se limpió la comisura de los labios con el mismo pañuelo que había usado en la escena con aquel maldito monedero de la gatita blanca y el lacito rosa en la cabeza. Luego, lo tiró a un lado con un gesto de rabia.

Pensó en lo que haría Jubany cuando se enterase del caso. El jefe de homicidios, a quien apodaban el Cardenal —no estaba claro si por el apellido compartido con el antiguo obispo de Barcelona o por el rumor de que todos los días los empezaba en misa de ocho—, estaría más preocupado de evitar que la noticia llegase a la prensa que de dar con el responsable.

¿A quién le importaba una puta nigeriana más o menos?

A él, fijo que no.

Lo primordial era seguir dando la imagen de que en Barcelona esas cosas no pasaban.

¿Asesinatos rituales? ¿Chicas torturadas en la mejor tradición de Seven?

Ni de coña.

No en la Cataluña del conseller Turó. Ni tampoco en la del inspector Jubany, ya puestos.

No. El Cardenal no movería ni un dedo por la pobre niña. Se limitaría a enterrar el expediente. Y, en el caso improbable de que algún periodista tocapelotas quisiera meter las narices en el asunto, le ofrecería un trato a su redactor jefe para que se olvidase de aquella historia truculenta.

Te debo una, Pepe. Cuento con que no sacas nada. ¿Vale?

Vale, vale… Aunque sí, me debes una. Y gorda.

Y a la niña, primero tierra y después olvido.

Pero él ya no podría olvidarse ni del monedero, ni del brazalete chorreando sangre.

Ni de esa mirada enloquecida de pánico y de dolor.

Me-nu-da-mier-da.

Subió al coche y volvió a ponerlo en marcha. La Zona Franca se estaba cargando con el tráfico de los que empezaban temprano.

Condujo hasta casa, con el sabor agrio del vómito en la boca.

Del vómito, y de algo más.

¡Su puta madre! Debería haberle hecho caso al chaval de la portuaria cuando le aconsejó que no se metiera.?

2

VIDAL

Mònica Vidal se moría de ganas de encender un cigarrillo. Lo había dejado hacía un par de semanas y lo peor del mono debería haber pasado ya. Pero la urgencia de nicotina seguía allí: torturándola como un interrogador de la Gestapo. Necesitaba uno como el respirar. Pero, por lo visto, en aquella redacción el humo estaba peor considerado que la mentira.

Cuando menos, la mentira se toleraba.

Meneó la cabeza. Si su madre, la respetadísima Eva Vidal, hubiese vivido para verlo, se habría tirado de los pelos. Y les habría montado un pollo de narices, ya puesta. ¡Menuda era ella! No se jugaba con Eva Vidal y el tabaco.

Y menos aún con Eva y la verdad.

Por eso había salido en globo de tantas redacciones… Pero el teléfono había sonado siempre, a los pocos días. Y allá que se había ido, hasta conseguir hacerse lo bastante incómoda como para que la acompañaran de nuevo en la salida. Y otra vez a empezar el bucle.

No era fácil ser hija de una factótum. Especialmente de una a quien un cáncer de útero se había llevado demasiado joven y demasiado guapa, minimizando cualquier defecto que hubiera podido tener.

Que los tenía.

Enormes. Descomunales. Monstruosos.

Aunque ella consiguiera que pasasen desapercibidos al lado de sus virtudes.

Eva Vidal. La entrevistadora implacable. La reportera insobornable. La bulldog que cuando mordía ya no soltaba jamás su presa. La alumna aventajada que había conseguido superar incluso la leyenda de su abuelo: esa vaca sagrada del periodismo que había sido Pol Vidal.

Menuda losa para las que les había tocado ir detrás.

¡Mataría por un pitillo!

Levantó la cabeza. A lo mejor, alguna de aquellas abejitas industriosas que pululaban a su alrededor, entrando y saliendo de sus celdas de metal para intercambiar ideas, notas y algún reproche, llevaba tabaco encima. Sí, vale, aunque consiguiera un pitillo, continuaría sin poder fumárselo. Pero ¿y qué si lo encendía? ¿Se abrirían los aspersores, acaso? ¿O aparecería la brigada antitabaco y la sacaría de la casa a manguerazos?

Iba a levantarse, a pedir, cuando oyó a Bertrán llamándola:

—¡Mònica! Perdona que te haya hecho esperar. Ya sabes cómo son las redacciones a estas horas. Pasa, por favor.

La invitó a pasar a su despachito acristalado y cerró la puerta.

Mal presagio. Nunca cerraba si no era malo.

Le indicó la silla que tenía frente al escritorio, rebosante de papeles y otras publicaciones abiertas al azar, y él mismo se sentó en la suya.

Dejó escapar un gran suspiro:

—Me he leído lo que me mandaste… —De repente, dejó la frase en suspenso, echó la espalda atrás y separó el puente imantado de las gafas, dejándolas colgar del cuello por la cinta que unía las patillas.

Si cerrar la puerta no auguraba nada bueno, lo de quitarse las gafas ya lo hacía oficial: estaba jodida. Mònica se preparó para el chaparrón.

—Si vas muy pillada de pasta, puedo tratar de sacarlo en algún momento, en alguna parte. Quizás en el suplemento del sábado, hacia el final. Le debía demasiadas a tu madre como para no hacerlo. Aunque, si me aceptas un consejo…, no lo firmes.

Ella hizo el gesto de hablar. Bertrán la detuvo con la mano:

—Sí, ya sé que lo que no va firmado no se cobra. Lo arreglaré con los de administración. Te lo pagaremos igual.

—¿Tan mal está?

Él le dedicó una mirada incómoda. «¿Qué quieres que te diga?», preguntaban sus ojos sin la coraza que les proporcionaban las gafas para la presbicia.

Mònica sintió cómo se le resquebrajaba la autoestima. Xavier Bertrán había sido uno de los mejores amigos de su madre, desde que le diera clases en la universidad. También el primero en darle trabajo, incluso antes de terminar la carrera. Y luego, ya de igual a igual, un clásico de las cenas en su casa. Lo conocía desde siempre. Lo había visto hacerse mayor: poner kilos en una cintura que durante décadas había sido brevísima y encanecérsele el pelo.

Aquel hombre la quería de verdad, no tenía ninguna duda.

Nunca había sido tan duro con ella.

—No es una mierda, si es eso lo que te preocupa —terminó diciéndole él—. Pero es plano. Aburrido. Más de lo mismo. Está escrito con gracia, y eso lo redime en parte. Ya sabes que siempre te he dicho que eres la Vidal que escribe mejor de la saga. Pero le falta mordiente. Historia. ¿Me dejas que te pregunte una cosa, con sinceridad?

—Claro.

—Si ahora tuvieras una parálisis en las manos que te impidiera volver a escribir, ¿querrías que tu último artículo publicado fuera este?

Mònica no tuvo que pensarlo. ¡Joder, no!

—Pues, entonces, ¿por qué cojones tratas de endosármelo? —Bertrán abrió los brazos en un gesto de lo más explícito.

—¡Hostia, Xavi, hago lo que puedo! —Se escuchó a sí misma disculparse y sintió vergüenza. Pero ya había empezado—. Ya sabes cómo están las cosas, ahí fuera. Y ni siquiera puedo enseñar el carné del periódico para abrirme algunas puertas cuando lo necesito.

—Mònica… No me cuentes tu vida, que es muy triste. Desde que empezó esta puta crisis la mitad de los periodistas de este país han perdido su empleo. ¡La mitad! Solo la construcción está más jodida que la prensa. O eso dicen… Y los medios somos los primeros en fingir que no pasa nada y rebajar la calidad cada día. Pero eso no me vale. Yo sé que eres buena. Lo llevas en la sangre. Por eso me repatea tanto tener que comprarte articulitos de chichinabo. Porque para hacerlo dejo de publicar otros mejores. Y mucho. Y si fueras boba, pues todavía… Pero no lo eres. ¡Tienes que ponerte las pilas, cariño! Y si para conseguirlo tengo que dejar de comprarte estos churros que te marcas sin ninguna clase de pudor, te juro que lo haré.

Se lo había dicho sin levantar los ojos de la mesa. Le dolía más decírselo que a ella escucharlo. Pero así estaban las cosas.

—Es la última moto que te compro. Estás advertida.

En ese momento volvió a mirarla: la viva imagen de un cachorrito abandonado. Se sintió como un auténtico cabrón y eso le hizo dulcificar el tono.

—Oye, dentro de seis meses se jubila Miralles…

—¿Ya? Creía que acababa de cumplir sesenta…

—Sí, pero dice que está hasta los huevos. Que quiere cobrar una pensión mientras todavía quede algo de dinero en caja. Por lo visto, hizo un par de buenas inversiones y se lo puede permitir. Ya sabes: pasar más tiempo con su mujer, viajar un poco. Todo lo que decimos siempre y nunca hacemos.

Mònica afirmó con la cabeza. Incluso su madre había fantaseado con aquello alguna vez. Il dolce far niente y esas vainas.

—El caso es que quedará una vacante en la redacción. Tendré que mear sangre para que me autoricen a contratar a alguien, pero si hace falta lo haré. Quiero que ese alguien seas tú, Monis. —Ella sonrió al escuchar cómo usaba el mote que le había puesto de niña. Bertrán fingió no darse cuenta—. Aunque no quiero regalártelo y tener que ser injusto con algún otro. Tienes que ganártelo tú solita. Hay tres candidatos. Y, ahora mismo, vas tercera.

—¿Y se puede saber qué esperas de mí?

Él hizo una mueca de hastío. ¿Vas a obligarme a decírtelo? Empezamos bien.

—¿Que qué espero? Compromiso. Esfuerzo. Dedicación. Curro. Espero historias muy trabajadas. Propias. No hace falta que me destapes otro caso Palau, tampoco es eso. Pero no quiero volver a leer nada más sobre tal cocinero que promete o cual centro de rehabilitación que las pasa canutas para llegar a fin de mes porque no le llega la subvención. Para esas cosas puedo mandar a un becario. O a Miralles, que ya está más allí que aquí. Y, sobre todo, lo que espero es que no me preguntes cosas como esta, precisamente tú.

¿Por qué precisamente yo? ¿Porque soy la hija de la gran Eva Vidal? Mònica sintió unas ganas irreprimibles de gritarle aquellas palabras a la cara.

Pero se contuvo.

En vez de eso, compuso una sonrisa responsable.

—Te prometo que intentaré darte lo que esperas de mí, Xavi. Y gracias por echarme un capote con eso —dijo, señalando el artículo.

—¡Anda y vete a tomar viento a la farola antes de que me arrepienta! Recuerda: fuera de esta redacción soy tu amigo y haré lo que sea por ti. Pero una vez cruces el umbral pienso tratarte igual que al resto.

Y una mierda, igual. Me tratas peor, pensó ella.

Pero tampoco se lo dijo.

Agotada, Mònica hizo girar la llave de la cerradura de su piso: cincuenta metros cuadrados, mondos y lirondos, en un cuarto, sin ascensor, al final de la calle Peu de la Creu. Apenas con los requisitos imprescindibles para considerarse habitable. Una cocina pequeña y mal ventilada, un comedor minúsculo, un lavabo con media bañera y una habitación bastante cuadradita, eso sí. Todo con vistas privilegiadas a un patio de luces compartido con un bar de tapas donde se freían hasta las judías verdes.

Llevaba casi un año allí y todavía se sentía como una extraña. Quizás por eso un tercio de las cajas de la mudanza continuaban precintadas. O puede que fuera al revés, y que las cajas, en lugar del efecto, fueran la causa. En el fondo, daba igual. Aquello no era un apartamento; era un purgatorio donde expiaba su culpa. Y no se le piden lujos al purgatorio.

Si tanto le gustaba su casa de antes, no haberle puesto allí los cuernos a Jon. Así de clarinete.

Se merecía las paredes agrietadas, la moqueta roñosa, las manchas de humedad de los techos y las bombillas que colgaban de portalámparas desnudos, aquí y allá. Se las había ganado a pulso. Igual que los muebles, que parecían todos sacados de un contenedor. Solo se salvaban los libros. Muchos libros. Amontonados de cualquier manera y también dispuestos en hilera, en el suelo, siguiendo las líneas temblorosas de los tabiques.

El único mobiliario en buen estado estaba en el dormitorio: una cama grande, de hierro forjado, vintage y acogedora, y una sencilla burra, donde todo su vestuario colgaba en perchas. Desde las piezas de marca hasta las camisetas de promoción. Y debajo, los zapatos: ordenados en una hilera que ya la hubiese firmado el cuerpo de marines.

Un par de semanas atrás también había ceniceros a rebosar, por todas partes. Pero cuando decidió quitarse, lo primero que hizo fue tirarlos. Hasta el último. Aun así, las habitaciones conservaban un tufillo a tabaco que la ponía de los nervios. Había ventilado a conciencia, pero la impronta del humo era tan difícil de eliminar de la atmósfera como el aroma de un amante habitual de las sábanas. Y siempre se le olvidaba comprar el puto ambientador.

Aquel antro era todo lo que podía pagar sin recurrir a lo que le había dejado Eva en el testamento. Se resistía obstinadamente a tocar ni un céntimo, como si hacerlo implicase aceptar algo más que una herencia. Pero eso no era todo. Se merecía estar allí después de haber jodido lo suyo con Jon. Formaba parte de un complejo proceso de expiación, que alcanzaba la mayoría de las facetas de su vida y que no solo tenía a su ex como deudor.

¡Qué jodida es la culpa!

Dejó el bolso en el suelo, junto a la puerta, y fue directa a echarse en la cama. Por el camino se quitó los zapatos y la chaqueta tejana. La moqueta estaba minada de objetos que había dejado tirados en algún momento y nunca se había preocupado de recoger. La cocina no estaba mucho más limpia, ni ordenada. Pero comer tan poco como ella tenía sus ventajas. No había nada pudriéndose en la basura, ni platos fermentando en el fregadero. Solo una larga hilera de botellas vacías de cerveza y vino blanco, esperando el momento de ir a parar al contenedor verde, cuando se acordase de bajarlas.

Se dejó caer sobre las sábanas revueltas. Ni recordaba la última vez que se había molestado en hacer la cama.

Sintió unas ganas irreprimibles de llorar.

La sombra de Eva. Siempre proyectándose sobre ella. Oscureciéndole el camino. Poniendo el listón tan alto que parecía imposible de superar.

Mucho menos ella.

¿Cuándo se daría cuenta todo el mundo de que no podía ser su madre? Una mujer tan fuerte que ni siquiera había necesitado un padre para su hija. Y que incluso en su lecho de muerte había continuado animándola a ella a trabajar y a no quedarse junto al trasto inútil al que la había reducido la enfermedad. Tan concienciada del mundo en el que le había tocado vivir que parecía que se sintiera culpable de disfrutar un poco de la vida.

Y que se lo reprochase a ella si lo intentaba.

Pues ¿sabes qué? Eva habría podido meterse la conciencia de clase, el afán de verdad y la soledad independiente por el culo.

Porque ella odiaba la soledad. La aplastaba. No la soportaba.

La ruptura la había dejado herida. Rota. Atrapada en una espiral de la que no sabía salir.

Hubiera preferido mil veces ser ella quien lo hubiera pillado follándose a otra. De ser así, al menos hubiera podido estar cabreada en lugar de triste. La rabia te pone las pilas. Te impulsa. La tristeza, por contra, te chupa la sangre lentamente. Pero, lamentablemente, había sido Jon quien regresó antes de tiempo y se la encontró en la cama, metida en faena con uno de sus compañeros del gimnasio.

Después de eso, no podía reprocharle no haber querido ni escucharla. ¿Qué iba a decirle: «Cariño, esto no es lo que parece»? Porque era precisamente lo que parecía: un polvo salvaje con un gilipollas buenorro. En justicia, había aceptado su condición de no estar allí cuando él regresara de hacer unas fotos en Siria. Y lo había visto marcharse, cerrando suavemente la puerta a su espalda.

Llévate lo que quieras, fue lo último que le dijo, con voz escarchada. Como si quieres vaciar el piso entero. Solo te pido que cuando vuelva no os encuentre ni a ti ni a la puta cama esa que te empeñaste en comprar. Nada más.

Así habían saltado por los aires los mejores tres años y medio de su vida. Dinamitados por ella misma y su tendencia a acostarse con el primero que pasaba cuando se sentía sola.

¿Cómo le haces entender al tipo que te ama que le has puesto los cuernos solo porque lo echabas demasiado de menos mientras él se jugaba la piel para ganar la pasta que luego tú te gastabas en gilipolleces?

No puedes.

Lo único que te queda es largarte y buscarte un agujero lo bastante hondo y sórdido para merecer a una basura como tú.

Algo así como aquel apartamento.

Debería haberle pegado fuego a la cama ese mismo día, volvió a recriminarse. Con ella dentro, en plan funeral vikingo. Pero la autodestrucción exprés requería demasiado valor. Así que había optado por inmolarse en diferido. Y le había salido bastante bien hasta hoy, cuando el jodido Xavier Bertrán, su amigo del alma, que había sido como un padre —y más que hubiera querido, si Eva no le hubiese parado los pies, con cariño—, había decidido ponerle el espejo frente a la cara y quitarle la red de seguridad.

Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no es eso lo que dicen?

Pues ojalá él la quisiera menos, porque sin la pasta que iba sacando del periódico con sus trabajitos de mierda no sabía cómo iba a poder seguir revolcándose en la miseria en paz.

¡Como si ella fuera la única con padrino en aquella mierda de redacción! Podría señalar a media docena de protegidos sin despeinarse. Todo el mundo enchufaba a quien podía, ¡joder! Estaban en España.

Pero, claro, san Xavier Bertrán no jugaba a eso. San Xavier Bertrán no te daba peces. San Xavier Bertrán te obligaba a pescarlos… o te dejaba morirte de hambre.

¡Estaba tan cansada! Ojalá fuera capaz de cerrar los ojos y dormir treinta y seis horas seguidas.

Pero las paredes se le echaban encima. La soledad la zarandeaba por las solapas.

Pensó en Jon. En cómo era tenerlo entre los muslos. Cabalgarlo. En cuando la cogía por las nalgas con aquellas manazas suyas, la levantaba en volandas y la hacía sentirse como la protagonista de una peli de Erika Lust.

¡Basta! Jon ya no estaba. No estaría nunca más. Por no estar, ni siquiera estaba Sergi, que había resultado que tenía mujer y dos crías y se había esfumado a la primera oportunidad. Lo siento, tía: solo estábamos pasándolo bien. Ya sabes…

Tampoco lo iba a echar de menos. Si de algo había inflación era de tíos como él.

Aunque, ahora mismo, le hacía falta uno.

Se obligó a levantarse y escoger un traje de chaqueta blanco del perchero. No se puso ropa interior. Ni arriba, ni abajo. Y en lugar de blusa o camiseta, adornó el escote generoso que le dejaba aquella prenda, abrochada a la altura del ombligo, con unos cuantos collares largos de bisutería.

Fue a mirarse al espejo del baño.

Estaba guapa, de blanco y con todo aquel oro, aunque fuese de feria, echándole destellos dorados sobre la piel, color oliva. Con el flequillo negro a la altura de las cejas y el resto peinado en una cola de caballo.

Se aplicó un poco de maquillaje en las mejillas y en los párpados y se pintó ligeramente los finos labios, de Bad Habbit. La cara, angulosa, y la nariz, recta y perfecta, no necesitaban más aderezos.

Por la ventana entraron, amortiguadas, las notas de la canción de aquella muchachita canadiense, de ademán ingenuo, que cantaba sin vergüenza:

Hey, I just met you and this is crazy

But here’s my number, so call me maybe

Eso, llámame. O mejor aún: vente conmigo ahora mismo.

Se había sentido de esa manera tantas veces. También la tarde en que se le ocurrió invitar a Sergi a tomar una copa en casa, al salir del gimnasio. Jon llevaba semanas fuera y ella no aguantaba estar sola más tiempo. Y, qué cojones: Sergi era un pedazo de hombre. Había pensado demasiadas veces cómo sería en la cama para dejar pasar la oportunidad.

Ahora ya no tenía remedio.

Sus ojos, nocturnos y vagamente exóticos, buscaron los de la mujer que la observaba desde el otro lado de la superficie lisa del espejo.

¿Quieres follarme? Sí, tú, tío. ¿Quieres? Porque yo estoy que me muero de ganas.

Babearían al verla así vestida. Y si pasaba una hora más sola en aquel apartamento de mierda, se volvería loca.

Apagó la luz del baño, recogió el bolso de donde lo había dejado y cerró la puerta de golpe.

3

NADAL

A Clara Nadal empezaban a pesarle los años. Continuaba siendo una mujer guapa, sí. Hasta de bandera, como se decía antaño. Pero, al filo de los cincuenta, la naturaleza se empeñaba en gastarle malas pasadas. La piel de los pómulos, antes tan tersa, ahora amenazaba con descolgarse. Las pecas del escote resultaban cada vez más difíciles de disimular y las tetas…, las tetas eran cada vez más sensibles a la primera ley de Newton. Hasta se había visto obligada a cambiar su queridísima melena rubia por un peinado de esos con volumen. De señora. Que no llegan ni a la base del cuello.

¡Pues claro que sí! El pelo largo es para las jovencitas, había querido bromear su peluquero mientras le amputaba la cabellera a tijeretazo limpio. Y ella había tenido la tentación de echar mano de la Walther P99 reglamentaria que cargaba en el bolso y abrirle un tercer agujero en la nariz.

Imbécil.

Menuda historia: la primera mujer en obtener la graduación de inspectora de los Mossos le pega un tiro a un pobre estilista solo por haberla hecho sentirse mayor.

Es que desde el divorcio no me reconozco, señor juez. Compréndame usted, haga el favor. ¿Cómo le sentaría a su señoría que su mujer lo abandonase por un jovencito de veintitrés años que se la cepillaba —disculpe la expresión— mientras usted se dejaba la cornamenta —otra vez mil perdones por el símil— en el juzgado?

Pues eso.

Era un buen argumento, cargado de verdad. Pero, como conocía el sistema, tenía poca fe en la indulgencia de los tribunales para con las locuras transitorias de las premenopaúsicas. Si el asesino hubiera sido un marido despechado, no te digo yo… Pero como ella era una mujer, el idiota había conservado intacta su disposición facial y se había librado con solo una sonrisa ártica y la íntima promesa de que no volvería a poner otra vez los pies en su mierda de salón.

Y eso que —al César lo que es del César, aunque sea un bocazas— el nuevo peinado le sentaba de maravilla.

Fuera como fuese, el divorcio la había dejado tocada. Le había dedicado demasiado tiempo al trabajo. Todo el necesario para que una mujer pudiera llegar hasta la mesa tras la que ahora se sentaba. Pero le había parecido que a Jaume aquello ya le valía. Que lo que tenían funcionaba. Que estaban bien.

No lo vio venir.

«Echo de menos tener hijos», le había reprochado el muy cínico la noche en que le anunció que la dejaba, con un whisky en la mano. Y a ella se le había puesto cara de idiota.

¿Y yo qué, Jaume? Tú te largas con tu coñito fresco que te dará niños y hará que te sientas veinte años más joven; ¿y a mí qué me queda?

Él la había mirado con rostro de genuina sorpresa.

Pues tu carrera, Clara. ¿Qué si no? Lo que siempre has puesto por delante de todo lo demás. ¡Te auguro un futuro muy brillante en el cuerpo!

Y había salido por la puerta. Sin terminarse la copa, ni darle siquiera la oportunidad de decirle dónde podía meterse sus augurios de mierda.

Clara Nadal no era de las que se venían abajo. Jamás. Pero esa noche se había reconciliado con las lágrimas. Y, desde entonces, aún la sorprendían de vez en cuando, si la pillaban con la guardia baja.

Quizás por eso había cometido la estupidez de liarse con el cabo Lluís Artigas.

Ya antes del divorcio le había echado el ojo en comisaría, no quería mentirse con eso. Un día le oyó comentar a una agente novata que tenían un compañero igualito a Jude Law cuando rodó Alfie. Le chocó la comparación y a partir de entonces se fijó.

Resultó que tenía razón: los mismos labios finos, las mismas entradas precoces, la misma figura esbelta, los mismos ojos de cobalto…

Luego, un par de observaciones dejadas caer aparentemente por casualidad le permitieron enterarse de que el buen cabo tenía más cosas en común con Alfie, además del aspecto. Con que solo fueran ciertas la mitad de las historias que corrían, el tal Artigas tenía que ser un prenda de cuidado. Pero como el tipo iba de frente y no prometía más de lo que ofrecía, la opinión general no le era desfavorable: una sabía a lo que iba cuando se liaba con él. Y casi nadie lo lamentaba luego.

Más de lo que podía decirse de la mayoría.

Oficialmente, por supuesto, las relaciones entre miembros del cuerpo no estaban bien vistas. Extraoficialmente… En fin, cada cual tenía derecho a hacer lo que quisiera fuera de horas de trabajo. La vida de un agente ya era bastante jodida como para, encima, pedirles que fueran castos cual jedis. Clara le había echado un vistazo al expediente del cabo y le había parecido un buen poli. El resto era cosa suya y solo suya.

Pero la idea de tomarse una copa con Alfie se había quedado revoloteando en la trastienda de su cerebro, igual que una mariposa lasciva.

Después, Jaume se había largado con aquella secretaria recién salida del instituto y a ella se le había hundido el mundo bajo los pies.

Se lo encontró, por casualidad, en el Frank’s del hotel Arts, después de que una amiga de la universidad la hubiese arrastrado a cenar fuera, tras mucho insistir. Estaban tomándose la última cuando lo descubrió, acodado en la barra como si la soledad no lo molestase lo más mínimo.

Clara iba un poco achispada, y ya no había podido quitarle los ojos de encima, mientras simulaba escuchar las memeces de su pobre amiga.

El sosias de Alfie la ponía. Y mucho. ¿Para qué continuar negándoselo? ¡Si ya no tenía que serle fiel a nadie!

La ponía tanto que, tras despedirse por fin de aquella sinsustancia, cedió a un impulso y desanduvo el camino desde el parking hasta el Frank’s para pedirse una copa de vino blanco, mientras se sentaba al otro extremo de la barra. Mirándolo descaradamente.

El cabo Artigas había continuado bebiendo, como si nada, sus buenos cinco minutos. Al final, había apurado la copa, meneado la cabeza como admitiendo que no se puede luchar contra uno mismo e ido a sentarse a su lado.

En aquel juego ella era una neófita y él, miembro del Hall of Fame.

Pero Clara se sentía guapa y segura, con el peinado nuevo, el vestido negro que le dejaba la espalda al aire y una pesada cadena de oro blanco embelleciéndole el atrevido escote acabado en V. Se había dejado invitar a otra copa de Monte Blanco, coqueteado con él un rato, fingiendo ignorar quién era, y terminado invitándolo a la última en su casa.

Artigas no se sorprendió. El divorcio de la inspectora era el chismorreo estrella del mes en comisaría. En fin: ella lo había empezado, ¿no?

Pues él lo terminaría.

Clara no tenía ni idea de que se podían hacer esas cosas en la cama. Aunque le sonrojase admitirlo, siempre había sido más bien mojigata. Apenas si había flirteado con un par de compañeros de la universidad antes de comprometerse en firme con Jaume. Y luego había sido la viva imagen de la fidelidad con aquel hombre de luces apagadas y misionero los sábados y fiestas de guardar.

Su Alfie particular le había abierto las puertas de un mundo nuevo. Y ese universo por estrenar le había resultado más estimulante que toda su existencia anterior.

Era casi diez años mayor, pero hubiera podido colgarse de él. Fácilmente. Porque su marido la había abierto en canal cuando había preferido a una Bollycao. Y Artigas —que vestido le daba diez vueltas a Jaume y desnudo, cien— había logrado que volviera a sentirse bella y deseada.

Se habían visto solo un puñado de veces —siempre en casa de ella, para evitar habladurías— cuando estalló el escándalo de los tres kilos de cocaína perdidos. Y el cabo Artigas se había encontrado, de repente, en el ojo del huracán.

Clara se había apartado de él como de un leproso. Sin ni siquiera preguntarle si era culpable.

Prefería no saberlo.

Al contrario de lo que se temía, él no le montó ningún pollo. Ni la amenazó con nada. Cuando le soltó, por teléfono, que lo mejor sería dejar de verse, se limitó a asentir con un murmullo escueto, y si te he visto no me acuerdo. En comisaría, los rumores circulaban más deprisa que los electrones y Clara había vivido las primeras semanas con el temor constante de empezar a oír chismes sobre lo suyo. Pero no hubo ni una palabra, ni una mirada que pudiera malinterpretarse, ni un comentario soltado al vuelo.

El tipo era una tumba.

Paradójicamente, aquella facilidad para poner fin a lo suyo le había dolido un poco. ¿Tan poco había significado para él que podía cortar como si nada? Porque a ella sí le había costado dejarlo. Y solo lo había hecho para preservar lo único que, a esas alturas, todavía conservaba algo de sentido: su carrera. Pero era una mujer inteligente y se había tragado el amor propio, agradeciéndole en silencio tanta discreción.

Hasta esa mañana.

—El cabo Artigas le pide cinco minutos. —La voz de Esperanza, su secretaria, intentaba sonar a disculpa—. Ya le he dicho que tenía la mañana muy llena. Pero insiste…

Clara levantó una ceja. ¿Qué mosca le picaba, después de tantos meses?

—Hazlo pasar, por favor.

Lo encontró muy desmejorado. Avejentado, con las entradas más pronunciadas, bolsas bajo los ojos y esa barba suya, tan dura, ganándole la partida a la maquinilla y proporcionándole una apariencia desaliñada y sospechosa.

Un hombre a punto de ser sobrepasado por sus propios demonios.

—¿Qué se le ofrece, cabo? Me pilla en muy mal momento…

Lluís no se mostró ni molesto ni afectado por aquel trato tan gélido. En realidad, no esperaba ni que lo recibiera. Pero lo había intentado porque creía conocerla y sabía que Clara Nadal era demasiado blanda para hacerse la dura.