Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

Cuando un poema desconocido de Emily Dickinson apareció en una subasta de Sotheby's en 1997, un escalofrío recorrió el mundo del coleccionismo literario. Cuatro meses después, sin embargo, el poema fue devuelto por tratarse de una falsificación. La poeta: Emily Dickinson. Una mujer solitaria, que garabateaba versos en todo lo que tuviese a mano, para revisarlos, cada noche, frente a su escritorio. No vio ninguno publicado en vida, pero escribió más de mil setecientos mientras ayudaba a caminar a su madre por el jardín y cocía pasteles de jengibre. El asesino: Mark Hofmann. Un manipulador nato, un maestro de la psicología humana. Comerciante de documentos raros, creó una serie de sensacionales falsificaciones con las que pretendía socavar los principios de la Iglesia mormona, y también decidió "especializarse" en la obra de la poeta norteamericana. Un hombre que de ser uno de los más grandes falsificadores del siglo xx pasó a convertirse en un despiadado asesino. Simon Worrall explora el filo que separa arte y artificio, genialidad y locura, en esta trepidante crónica sobre una de las falsificaciones literarias más famosas de toda la historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

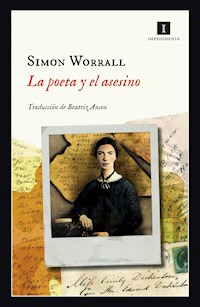

La poeta y el asesino

Simon Worrall

Traducción del inglés a cargo de

Un poema perdido de Emily Dickinson y un mormón renegado que se convierte en asesino. El trepidante relato real de una de las falsificaciones más famosas de la historia.

«Un libro apasionante. Me tuvo pegado a la silla hasta la última página.»

William Styron

«Una historia increíble. Una true crime story que se lee como un thriller.»

The Guardian

A mis padres, Nancy y Philip;

y a mi querida esposa, Kate

El corazón quiere lo que quiere, o, si no, se vuelve indiferente.

EMILY DICKINSON

Tenemos a los mejores y más hábiles mentirosos del mundo, a los más astutos y diestros ladrones, y cualquier otro matiz del carácter que podáis imaginar… Puedo proporcionaros ancianos que saben timar a los mejores timadores y quedarse con todo su dinero. Podemos ganar al mundo en todos los juegos.

BRIGHAM YOUNG

Introducción

Era un frío y despejado día de otoño. Mientras avanzaba por el camino de entrada a la casa de Emily Dickinson, Homestead, en Amherst, Massachusetts, una fila de cicutas situadas al frente del edificio proyectaban intensas sombras sobre los ladrillos, y una ardilla cruzó el césped corriendo con una bellota en la boca. Entré por la puerta de atrás, atravesé un recibidor oscuro con las paredes cubiertas de retratos familiares y subí por la escalera hasta el dormitorio del segundo piso.

La palabra homestead[1] resulta engañosa. Con su elegante cúpula, sus contraventanas francesas y su fachada italiana, esta mansión de estilo federal situada en la calle Mayor y construida en 1813 por el abuelo de la poeta, Samuel Fowler Dickinson, es cualquier cosa menos modesta. Alejada de la carretera, con un bosquecillo de robles y arces que resguardan su parte trasera y un jardín enorme y oculto, la granja era, y sigue siendo, una de las mejores casas de Amherst.

El dormitorio, una habitación grande, cuadrada y luminosa, está situada en la esquina sudoeste. Una de las ventanas da a la calle Mayor, y desde la otra puede verse Evergreens, la casa donde vivieron el hermano de Emily Dickinson, Austin, y su esposa, Sue Gilbert Dickinson. Hacia el centro de la pared que queda al este se encuentra la cama en la que la poeta durmió durante casi toda su vida, siempre sola. Dickinson no medía más de metro y medio, por lo que la cama era tan pequeña como la de un niño. Toqué el colchón. Duro y rígido. Delante de la ventana, mirando hacia Evergreens, había un pequeño escritorio. Aquí fue donde Dickinson compuso la mayor parte de sus poemas, así como las casi mil cartas que han sobrevivido hasta nuestros días. A esta pelirroja animada y tremendamente independiente, los poemas se le ocurrían a ráfagas, como si las palabras fueran las balas de una metralleta. Mientras hacía las labores del hogar, Dickinson garabateaba los primeros borradores de sus poemas, casi siempre a lápiz, en cualquier cosa que tuviese al alcance: reversos de sobres, trozos de rollo de cocina o papel de regalo. Una vez utilizó la envoltura de una caja amarilla de bombones de París, y también escribió un poema en el dorso de la invitación a una fiesta infantil que había recibido un cuarto de siglo atrás. El meticuloso trabajo de revisión y edición lo llevaba a cabo casi siempre de noche, frente al escritorio. Bajo la luz de una lámpara de aceite copió, revisó y editó continuamente, a lo largo de varios años, los pensamientos y sentimientos que había garabateado mientras cocía pan de jengibre, ayudaba a caminar a su madre inválida por el jardín o cuidaba las plantas del invernadero que su padre había construido para ella y que era su lugar favorito en Homestead.

Me quedé frente al escritorio y la imaginé trabajando allí, dándome la espalda, con su mata de pelo recogida sobre la coronilla, los contornos de su cuerpo visibles a través de su vestido blanco de algodón. Entonces bajé corriendo la escalera, crucé el aparcamiento en el que había dejado el coche y conduje el kilómetro y pico que separaba la casa de la Biblioteca Jones, en Amity Street. Tenía un montón de mensajes en el móvil. Uno de un comerciante de pistolas de Salt Lake City. Otro del jefe de relaciones públicas de Sotheby’s, en Nueva York. Un tercero de Ralph Franklin, un especialista en Emily Dickinson de la Universidad de Yale. Yo entonces no lo sabía, pero esas llamadas se convertirían en los hilos de una red de intriga y misterio que tardaría tres años en desenredar.

Todo empezó cuando, en abril de 1997, di con un artículo de The New York Times que anunciaba que un poema inédi-to de Emily Dickinson, el primero que había sido descubierto en cuarenta años, iba a ser subastado por Sotheby’s. Por aquel entonces no sabía mucho de Dickinson; tan solo que había llevado una existencia tremendamente solitaria y que no había publicado casi nada en vida. La idea de que una nueva obra de un gran artista, ya fuera Emily Dickinson o Vincent van Gogh, pudiera caer del cielo de aquella manera apeló a mi sentido del absurdo y del azar. «Quién sabe —recuerdo que pensé—, igual un día alguien encuentra el manuscrito original de Hamlet.»

No volví a pensar en el tema hasta cuatro meses después, a finales de agosto, cuando topé con un breve anuncio de cuatro líneas en la sección de «Personajes públicos» de The New York Times. En él se decía que el poema de Emily Dickinson, que había sido recientemente adquirido en la subasta de Sotheby’s al precio de veintiún mil dólares por la Biblioteca Jones, de Amherst, Massachusetts, había sido devuelto por tratarse de una falsificación.

¿Qué tipo de persona, me pregunté, tenía la habilidad y la inventiva necesarias para crear algo así? Dar con el papel y la tinta adecuada probablemente no fuera muy difícil, pero ¿falsificar la letra de alguien de forma tan convincente que supere el escrutinio de los expertos de Sotheby’s? Eso, supuse, tenía que ser sumamente complicado. Además, este falsificador había ido aún más lejos al escribir un poema lo suficientemente bueno como para ser atribuido a una de las artistas más originales del mundo y con mayor idiosincrasia estilística. De alguna manera había sido capaz de clonar el arte de Emily Dickinson.

También me intrigaba la procedencia del poema. ¿De dónde había venido? ¿Por qué manos había pasado? ¿Qué sabía Sotheby’s de él cuando aceptó subastarlo? La ilustre firma inglesa de subastas había estado últimamente en el candelero por historias de pujas falsas y contrabandistas de arte profesionales en Italia e India. ¿Habría investigado Sotheby’s la procedencia del poema? ¿O habría decidido ignorar la posibilidad de que fuera falso y subastarlo con la esperanza de que nadie pudiese demostrarlo?

Para encontrar las respuestas a estas preguntas llamé a Daniel Lombardo, el hombre que había comprado el poema para la Biblioteca Jones, en Amherst. Lo que me dijo solo sirvió para aumentar mi curiosidad. Pocos días después hice las maletas y salí de mi casa en Long Island para dirigirme al norte, a Amherst, con una copia de los poemas de Emily Dickinson en el asiento del copiloto.

Aquel fue el inicio de un viaje que me llevaría desde los pueblecitos con casas blancas de madera de Nueva Inglaterra hasta las salinas de Utah; desde las calles de Nueva York hasta las avenidas de Las Vegas. En el núcleo del viaje, una poeta y un asesino. Averiguar qué era lo que los unía, cómo se creó una de las falsificaciones más audaces del mundo y qué recorrido siguió desde Utah hasta Madison Avenue se convirtió en una terrible obsesión. En mi búsqueda de la verdad recorrí miles de kilómetros y entrevisté a decenas de personas. Algunas, como la mujer de Mark Hofmann, accedieron a hablar por primera vez ante una grabadora. Pero no tardé en descubrir que la «verdad», cuando tiene que ver con Mark Hofmann, es un concepto relativo. Tanto sus amigos como su familia, los anticuarios o las casas de subastas que comerciaban con sus falsificaciones, pretendían ser las víctimas inocentes de un maestro de la manipulación. ¿Quién decía la verdad, si es que alguien lo hacía? Me sentía como si estuviera realizando una persecución por un laberinto de espejos: los caminos que parecían ser los correctos se convertían de pronto en callejones sin salida, y los que habría dicho que no llevaban a ninguna parte se abrían repentinamente para mostrarme senderos que ni siquiera había imaginado. Nada era lo que parecía.

Y ante mí, pero siempre fuera de mi alcance, el propio falsificador. La descripción de William Hazlitt del personaje de Yago en el Otelo de Shakespeare —«actividad intelectual enfermiza, con un sentimiento de indiferencia casi perfecto por el alcance moral del Bien y del Mal»— es igualmente aplicable al hombre que una vez dijo que engañar le producía una inigualable sensación de poder. Mark Hofmann no era solo un brillante artesano, un prestidigitador del papel y la tinta que fabricaba documentos históricos con una técnica tan asombrosa que ni los mejores expertos de América podían encontrar en ellos signos de falsificación, sino que también era un maestro de la psicología humana que utilizaba la hipnosis y el control mental para manipular a los demás e incluso a sí mismo. Farsante posmoderno, deconstruyó el lenguaje y la mitología de la Iglesia mormona para crear documentos que socavasen algunos de los principios fundamentales de su teología. Tenía éxito porque comprendía lo frágil que es la frontera entre realidad y fantasía y lo dispuestos que estamos los hombres, en nuestro deseo de creer en algo, a acogernos a una ilusión.

Cuando la red de mentiras y engaños comenzó a desenredarse, Hofmann se convirtió en un asesino.

Nos atrae aquello que no somos. Viajar al mundo de Mark Hofmann fue como descender por un pozo oscuro en el que se esconde lo más taimado y aterrador de la naturaleza humana. En el decurso de aquel viaje escucharía muchas cosas raras. Oiría hablar de planchas de oro con jeroglíficos egipcios, de lagartijas capaces de hablar, de ángeles y de Uzis;[2] vería la corrupción que se esconde tras la reluciente superficie de las casas de subastas, escucharía mentiras que se hacían pasar por verdades y también verdades desestimadas como mentiras; me encontraría con detectives y con mormones disidentes, con peritos gráficos y psicólogos del conocimiento, con estafadores y farsantes. Tras pasar tres años intentando solucionar el acertijo planteado por una de las mejores falsificaciones literarias del mundo, creo que me he acercado a la verdad todo lo posible.

Ahora es cosa tuya, querido lector, decidir su significado.

[1]. Homestead hace referencia a los terrenos que el Estado concedía a los colonos para que estos los arasen y cultivasen. Esto le otorga un carácter rural a la palabra, de ahí que el narrador diga que resulta engañosa, pues el Homestead de Dickinson es una gran mansión. (Todas las notas son de la traductora.)

[2]. Un tipo de ametralladora.

Prólogo

La poeta y el asesino

Pensó que ya se había sumergido lo suficiente; sin embargo, al trazar la curva de la letra m sintió un estremecimiento momentáneo, parecido al temblor lejano de un terremoto. Empezó en las profundidades de su corteza cerebral, continuó desplazándose por sus terminaciones nerviosas, le recorrió el brazo y la mano, y finalmente alcanzó sus dedos. El estremecimiento duró tan solo un microsegundo, pero fue más que suficiente para que sus músculos se tensasen como una goma elástica. Tras alcanzar la cima del primer palo de la letra m y sentir que el lápiz se precipitaba hacia abajo, advirtió que su mano temblaba ligeramente.

Dejó el lápiz y trató de ralentizar sus pulsaciones. Relajó la respiración y empezó a absorber y expulsar el oxígeno de sus pulmones contando hasta siete cada vez. Entonces imaginó que una ola de calor circulaba por su cuerpo como una corriente del océano, y se concentró en dirigirla hacia la punta de sus dedos. En cuanto logró condensar el mundo en un punto situado entre sus ojos, tomó una nueva hoja de papel y comenzó a visualizar la forma de cada una de las letras, hasta poder verlas todas expuestas en la página que tenía frente a sí, como imágenes proyectadas en una pantalla.

Llevaba días practicando la caligrafía de Emily: la h que caía hacia delante como una silla rota, la y que prácticamente se acostaba, alargada, sobre la línea como una culebra, y la inconfundible t que más bien parecía una x inclinada. Al notar que se hundía más en el trance comenzó a escribir. En esta ocasión lo hizo con fluidez y sin vacilaciones; su subconsciente vertía las letras en un torrente continuo, ininterrumpido. Era como si ella estuviese dentro de él, guiando su mano sobre la página. Al firmar con el nombre femenino sintió un inmenso poder.

Se levantó y se desperezó. Eran las tres de la madrugada. En el piso de arriba oyó al bebé, que rompía a llorar, y los pasos de su mujer acercándose a la cuna para consolarlo. Entonces cruzó el oscuro sótano, se acercó a un estante y, tras apartar una pila de planchas de imprenta, cogió una bolsa de plástico que había escondido el día anterior. Sacó un trozo de tubo galvanizado y taladró dos agujeros en la superficie de una de las tapas de hierro fundido, hizo pasar dos cables por los agujeros y les ató un improvisado encendedor. Acto seguido, llenó el tubo de pólvora y enroscó la otra tapa. Por la mañana iría hasta Skull Valley para probar la bomba. Sacó los dos paquetes de pilas que había comprado unos días antes en Radio Shack y bajó un cable de extensión de una repisa de la pared. Entonces lo metió todo en una caja de cartón que colocó junto al poema. No es que fuera una obra de arte, se dijo, pero bastaría.

1

Emily Dickinson a la venta

Doce años después de los acontecimientos de aquella noche, Daniel Lombardo, conservador de colecciones especiales de la Biblioteca Jones de Amherst, Massachusetts, comenzó a recorrer los veinticuatro kilómetros que separaban Amherst de su casa, próxima a Westhampton. No podía sospechar que la onda expansiva de aquella bomba estaba a punto de hacer tambalear los pilares sobre los que había construido su vida.

Era un día glorioso de mayo, y mientras cruzaba el puente Coolidge en su deportivo Fiat Spider, con la capota bajada y su cinta favorita de Van Morrison en el radiocasete, sintió que la vida no podía tratarlo mejor. Le encantaba su trabajo en la biblioteca, estaba escribiendo un libro, había vuelto a tocar la batería y su matrimonio iba viento en popa. Mientras rodaba por las colinas camino a Amherst se puso a pensar en la noticia que estaba a punto de dar a los miembros de la Sociedad Internacional Emily Dickinson que habían acudido a su reunión anual desde todos los rincones de América. Si todo salía como esperaba, si lograba recaudar el dinero suficiente, podría realizar una contribución imperecedera para la comunidad que había llegado a considerar como su propio hogar.

Lombardo recordaba perfectamente el momento en que vio el poema por primera vez. Estaba sentado frente a su escritorio, en la planta superior de la Biblioteca Jones, una gran casa del siglo XVIII construida con granito gris y situada justo en el centro de Amherst, ojeando el catálogo de libros y manuscritos que Sotheby’s sacaría a subasta en junio de 1997. Lombardo era consciente de que un manuscrito original e inédito de Emily Dickinson resultaba tan raro como una perla negra. De hecho, hacía más de cuarenta años que no se encontraba un poema nuevo de Dickinson. En 1955, Thomas H. Johnson, un académico de Harvard especializado en el tema, había publicado una edición variorum en tres volúmenes que fijaba el canon de Dickin-son en 1775 poemas. Sin embargo, y debido al extraño modo en que su obra ha llegado hasta nosotros —prácticamente no publicó nada en vida, y era tremendamente reservada respecto a lo que escribía (tras su muerte, de hecho, muchos de sus poemas y cartas fueron destruidos por su familia)— siempre ha existido la persistente sensación de que podría salir a la luz nuevo material inédito. El año anterior se habían descubierto repentinamente dos poemas nuevos. ¿Quién se atrevería a negar que hubiese más poemas por ahí, escondidos en un ático polvoriento de Nantucket o tras las tapas de algún libro en una decadente mansión de Nueva Inglaterra?

El poema, descrito en el catálogo de Sotheby’s como «un manuscrito poético autógrafo firmado (“Emily”)», estaba listado entre una extraña edición de 1887 de los Papeles Pickwick de Charles Dickens, encuadernada en cuero verde marroquí, y un dibujo original en acuarela de Mickey Mouse y Pluto. Mientras sacaba un regaliz de Amarelline de un bote que había traído de su reciente viaje a Sicilia y se ponía a leer el poema, Lombardo pensó que a Dickinson le habría encantado la yuxtaposición con Mickey Mouse.

El poema estaba escrito a lápiz en un trozo de papel con rayas azules que medía veinte centímetros por trece. En la esquina superior izquierda había un membrete en relieve, y estaba firmado, efectivamente, como «Emily». En tinta roja, en la esquina superior derecha del dorso, alguien había escrito «Tía Emily» en una letra no identificada:

That God cannot

be understood

Everyone agrees

We do not know

His motives nor

Comprehend his

Deeds –

Then why should I

Seek solace in

What I cannot

Know?

Better to play

In winter’s sun

Than to fear the

Snow[3]

Con sus rasgos de elfo, su poblada barba castaño rojiza y su media melena, Dan Lombardo parece uno de los personajes de El hobbit de Tolkien. Pesa 45 kilos y mide 1,58 metros. Tras leer el poema se levantó de su escritorio y se acercó a una imponente caja fuerte que parecía un armario y que tenía en una esquina de su oficina. Era más alta que el propio Lombardo, estaba hecha con metal de diez centímetros de grosor y tenía una combinación que solo conocían él y el director de la biblioteca. Dentro se encontraban manuscritos por valor de cientos de miles de dólares. Lombardo fue girando las ruedas de la combinación hasta que la puerta se abrió, y entonces sacó varios manuscritos de Dickinson y los colocó sobre su escritorio.

Uno de ellos era una carta de 1871. Otro era un poema llamado «Un poco de Locura en Primavera», que la poeta había enviado a una amiga, Elizabeth Holland, en 1875. Escrito en el mismo tipo de papel y con una caligrafía similar, tenía un parecido extraordinario con el poema del catálogo de Sotheby’s. También estaba escrito a lápiz y firmado «Emily»:

Un poco de Locura en Primavera

Es sano incluso para un Rey,

Pero Dios esté con el Aldeano –

Que considera esta escena extraordinaria –

Este completo Experimento en Verde –

¡Como si fuera suyo![4]

Comparó la letra. La caligrafía de Emily Dickinson había ido cambiando de forma radical a lo largo de toda su vida. Sin embargo, dentro de cada periodo mantenía una cierta consistencia. Lombardo no era un experto calígrafo, pero la letra de ambos poemas parecía la misma. Y su tono y contenido también eran similares. La poesía de Dickinson había alcanzado su punto culminante la década anterior. A partir de 1870, el torrente de creatividad que había dado al mundo varios de los poemas más contenidos e intensos jamás escritos en lengua inglesa había comenzado a disminuir. Dickinson rondaba los cuarenta años. La vista empezaba a fallarle. Su capacidad creativa comenzaba a remitir. Muchos de los poemas de este periodo no son más que «fragmentos de sabiduría» menores, tal como parecía ser este.

El hecho de que estuviese firmado también como «Tía Emily» hizo pensar a Lombardo que el poema había sido escrito para un niño, probablemente para Ned Dickinson, el sobrino de la poeta. En 1871, Ned tendría unos diez años. Vivía cerca de ella, en Evergreens, y Dickinson, que nunca tuvo hijos, lo adoraba. Los sentimientos parecían ser recíprocos: Ned a menudo cruzaba corriendo Evergreens para visitar a su genial y excéntrica tía. En una ocasión olvidó sus botas de agua en la granja y Dickinson se las mandó de vuelta en una bandeja de plata, repletas de flores.

Quizá este nuevo poema era un gesto parecido, pensó Lombardo. Sabía que Emily había enviado otros poemas a Ned cuestionando con desenfado ciertas creencias religiosas, como uno de 1882, también escrito a lápiz y firmado «Emily»:

La Biblia es un Libro antiguo –

Escrito por Hombres decadentes

Con la inspiración de los Espíritus Sagrados –

Los temas son – Belén –

Edén – la antigua Hacienda –

Satán – el Brigadier –

Judas – el Gran Traidor –

David – el Trovador –

El Pecado – elegante Precipicio

Que otros han de resistir –

Los Muchachos que «creen» y están muy solos –

Otros Muchachos que están «perdidos» –

Si dijera el Relato un Narrador que trina –

Vendrían todos los Muchachos –

El Sermón de Orfeo los cautivó –

Pero no implica condena –

La posibilidad de que el poema hubiese sido enviado a un niño añadía aún más encanto al asunto. La imagen que la mayoría de la gente tenía de Dickinson era la de una solterona solitaria de Nueva Inglaterra, más bien severa, que había pasado su vida recluida en Homestead bajo arresto domiciliario voluntario: la quintaesencia del genio artístico, dominada por sus propios fantasmas; el tipo de artista que más gusta al público. Pero el poema mostraba otra cara de la poeta que Lombardo creía más cercana a la realidad. En lugar de la legendaria Isolata, Dickinson se muestra como una tía cariñosa y divertida que hace pasar a través del seto de su jardín unas cuantas líneas garabateadas con poesía para su adorado sobrino.

Lombardo se entusiasmó especialmente con el nuevo poema, pues, aunque la Biblioteca Jones contaba con una excelente selección de manuscritos de otro antiguo habitante de Amherst, Robert Frost, entre los que destacaba el original de «Un alto en el bosque en una tarde de nieve», tan solo tenía unos pocos manuscritos de la hija más famosa de la ciudad. Casi todas las cartas y los poemas de Dickinson se encontraban en dos instituciones mucho más acaudaladas: el Amherst College y la Biblioteca Houghton, de la Universidad de Harvard. Desde que se convirtió en conservador de colecciones especiales, en 1983, Lombardo se había dedicado a aumentar la colección de manuscritos de la poeta para la Biblioteca Jones. La posibilidad de comprar un poema que el mundo todavía no hubiese visto representaba una oportunidad única.

Tras observar el tipo de caligrafía, Lombardo hizo una inspección superficial del papel. Para ello consultó los dos volúmenes del clásico Los libros manuscritos de Emily Dickinson, de Ralph Franklin, un académico de la Universidad de Yale que estaba considerado como el más destacado experto mundial en los manuscritos de Dickinson. El poema del catálogo de Sotheby’s estaba escrito en papel congreso, fabricado por aquel entonces en Boston. Tenía rayas azules y un membrete de una imagen del Capitolio en la esquina superior izquierda. Según el libro de Franklin, Dickinson había utilizado papel congreso durante dos periodos distintos de su vida: una vez en 1871 y otra en 1874. El poema del catálogo de Sotheby’s había sido fechado en 1871. Lombardo se dijo a sí mismo que no tenía sentido pensar en comprar el poema. Sotheby’s lo había tasado entre diez mil y quince mil dólares, pero Lombardo estaba seguro de que acabaría por alcanzar los veinte mil, y la Biblioteca Jones solo disponía de cinco mil. Pese a todo, a medida que iban pasando los días la idea de adquirir el poema iba haciendo cada vez más mella en él. Lombardo creía firmemente que la obra de Dickinson debía permanecer en la ciudad en la que fue creada. Emily Dickinson es para Amherst lo que William y Dorothy Wordsworth para Grasmere, Inglaterra, o Petrarca para Vaucluse, Francia: un objeto de orgullo al mismo tiempo que un negocio. Cada año, miles de admiradores de Dickinson peregrinan hasta su Homestead desde sitios tan lejanos como Japón o Chile; las cafeterías sirven cajitas de pan de jengibre hecho con su receta original; los eruditos abarrotan las pensiones de la ciudad y frecuentan sus restaurantes, y la tumba de la poeta está siempre cubierta de flores.

Unos años antes, a Lombardo se le había ocurrido la idea de organizar una fiesta por el aniversario del nacimiento de Dickinson. Así pues, cada 10 de diciembre los niños del pueblo y de los alrededores eran invitados a la Biblioteca Jones para felicitar a la poeta y jugar a los mismos juegos que ella había jugado de niña, como el «Teapot» o el «Thus Says the Mufti». Vestido con ropa de época —sombrero de copa, chaleco granate y botas de montar de cuero—, Lombardo contaba a los niños historias sobre la vida de Dickinson y sobre su relación con la ciudad. Como no tenía hijos propios, Dan disfrutaba muchísimo de aquellos momentos. Entonces, cuando la fiesta estaba a punto de terminar, una de las bibliotecarias aparecía por detrás de una cortina vestida con un pichi largo de color blanco y medias y zapatos negros. Obviamente, los niños mayores sabían que se trataba solo de la bibliotecaria vestida con ropa rara; pero Lombardo podía ver el brillo en los ojos de los más pequeños, y estaba seguro de que creían estar viendo a la propia Emily Dickinson. O al menos eso era lo que a él le gustaba pensar.

Lombardo ya había adquirido varios poemas de Dickinson en el pasado, pero ninguno era nuevo como este. Conseguirlo sería sin duda el punto culminante de su carrera profesional. El hecho de que la Biblioteca Jones fuese pública y no universitaria, un lugar donde cualquiera podría entrar y ver el poema, fortaleció su determinación. Daba la casualidad de que esta vez el encuentro anual de la Sociedad Internacional Emily Dickinson iba a celebrarse allí mismo, en su biblioteca, y Lombardo decidió aprovechar la ocasión para lanzar su petición. El evento tuvo lugar en la sala dedicada a los miembros del consejo de administración, una habitación preciosa con suelo de madera y una chimenea al fondo. Acudió gente de todos los rincones de los Estados Unidos. Tras un almuerzo de emparedados y patatas fritas, Lombardo hizo una breve presentación del poema y explicó a grandes rasgos la maravillosa oportunidad que su adquisición representaría para la biblioteca. En cuanto acabó su discurso, un especialista en Dickinson de la Universidad Case Western se levantó y se comprometió a donar mil dólares. Otros siguieron su ejemplo, emocionados. Un doctor jubilado que había venido desde Kankakee, Illinois, prometió otros mil. Fue como si una corriente de energía recorriera la sala. Varios estudiantes de posgrado que a duras penas podían pagar el alquiler de sus casas ofrecieron cien dólares. Para cuando la reunión llegó a su fin, Lombardo había reunido ocho mil dólares. Si le sumaba los cinco mil de la Biblioteca Jones, tenía trece mil.

Algunos de los académicos y especialistas que habían acudido a la reunión se cuestionaron en su fuero interno la calidad del poema. Parecía demasiado manido, demasiado simplista incluso para tratarse de un primer borrador. Pero nadie expresó sus reservas en voz alta. Todos se dejaron arrastrar por una ola de euforia. «Estamos emprendiendo juntos una gran aventura», pensó Lombardo.

Él no tenía ninguna duda sobre la autenticidad del poema. Al fin y al cabo, iba a ser subastado por la ilustre casa Sotheby’s, a la que ya había comprado varios manuscritos para la Biblioteca Jones. Durante el fin de semana, sin embargo, dio un paso más para asegurarse de la autenticidad del poema: llamó a Ralph Franklin a la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Franklin era el mayor experto del mundo en los «fascículos» de Dickinson, esto es, en los cuadernos improvisados que la propia poeta fabricó cosiendo y reuniendo en varios volúmenes ciertos legajos de poemas, y escribió la obra de referencia básica sobre el tema, un estudio titulado Los libros manuscritos de Emily Dickinson. Tras la muerte de la autora, los fascículos fueron descosidos y pegados en álbumes, por lo que Franklin tuvo que dedicar varios años a la laboriosa tarea de reconstruir el orden original. El especialista le dijo a Lombardo que conocía la existencia del poema desde 1994 y que tenía pensado incluirlo en la nueva edición de su libro, cuya publicación estaba prevista para finales de 1997. Aquel fue el broche de oro de su investigación, y Lombardo pasó el resto del fin de semana colgado al teléfono, tratando de recaudar más dinero.

El domingo por la noche contaba ya con diecisiete mil dólares. El día antes de la subasta hubo una reunión de un grupo local de apoyo, Amigos de la Biblioteca Jones, que aportó todavía más dinero. Otro donante, un físico jubilado de Alexandria, Virginia, llamó para decir que quería duplicar su donación. Para la tarde del lunes —la subasta se celebraba al día siguiente—, Lombardo tenía veinticuatro mil dólares. Si descontaba la comisión que se llevaría Sotheby’s, significaba que contaba con veintiún mil dólares para la puja. Por primera vez, al irse a la cama aquella noche, sintió que realmente tenía alguna posibilidad de comprar el poema.

Era una noche calurosa de verano. No había luna y apenas brisa. Fuera, en el jardín, un mapache arañaba el cubo de la basura. Tumbada a su lado, su mujer respiraba pausadamente. Lombardo cerró los ojos y trató de conciliar el sueño, pero no logró dejar de pensar en la subasta. Él no era más que un humilde bibliotecario de provincias y estaba a punto de enfrentarse a las mayores instituciones académicas y a los más ricos coleccionistas del mundo. Todo Amherst estaría pendiente de él. Si consiguiera el poema, el día en que dejase su trabajo podría sentir que había hecho una verdadera contribución a su comunidad. Por el contrario, y al mismo tiempo, no podía evitar sentir que quizá acabaría defraudándolos a todos.

Durante casi toda su vida, Lombardo se había sentido como un extraño; como alguien que va siempre a contracorriente. De joven solía contar a sus amigos que lo único que de verdad quería hacer era leer y pasear por el campo. No lo decía del todo en serio —había otras muchas cosas que quería hacer—, aunque su afirmación tenía bastante de verdad. Los libros constituían su pasaporte al mundo, el lugar en el que su imaginación podía volar con libertad. Los paseos por el campo eran su forma de mantenerse conectado a la tierra. Caminar por algún sendero de una zona rural solitaria, rodeado de árboles y agua y luz y animales, le aportaba una sensación de pequeñez y grandeza al mismo tiempo. Pequeñez porque, en comparación con la inmensidad del universo, se sentía como el átomo más diminuto. Y grandeza porque adquiría conciencia de su participación en el gran decurso de la vida. En el instituto, su héroe había sido Henry David Thoreau. Lombardo debía de haber leído Walden al menos quince veces. Cuando salía a pasear casi siempre llevaba consigo su desgastado ejemplar del libro. Era su guía espiritual, y Dan soñaba con poder tener la misma existencia simple y sencilla de Thoreau.

Tumbado en la cama, sin dejar de dar vueltas a lo que le depararía el día siguiente, se acordó de un incidente de su niñez en Wethersfield, Connecticut. Lombardo había crecido en una familia italoamericana. Su padre, Jimmy, quien llegó a América desde Sicilia siendo un niño, era el barbero de la ciudad. Todos lo conocían y lo apreciaban. Se trataba del tipo de persona alegre y despreocupada a la que todo el mundo se paraba a saludar si se cruzaban con él en la calle. Lombardo adoraba a su padre. En las noches de verano solía sentarse en el pórtico de su casa para escucharle tocar la mandolina y cantar las canciones de amor sicilianas con las que había cortejado a su madre al otro lado del mundo. Cuando, a los cinco años, le dijeron que su padre había sido elegido presidente del sindicato local de barberos, Dan se emocionó como si lo hubieran nombrado presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, la personalidad de su padre tenía un lado oculto que Dan tardó varios años en descubrir: un lado oscuro y fatalista que había arrastrado consigo hasta el Nuevo Mundo desde su Sicilia natal; la sensación de que, por muy bien que le fuese la vida en aquel momento, la sequía acabaría por llegar, perdería la granja y se pasaría el resto de la vida comiendo judías. Era indudablemente depresivo y se pasaba los años esperando el verano para poder ir a Sicilia y tocar la mandolina bajo las estrellas de algún café frente al Mediterráneo. Un año, tras regresar de Sicilia, Jimmy decidió meterse con su coche en un puente de ferrocarril.

Al descubrir el intento de suicidio de su padre, Lombardo se quedó traumatizado. Si había estado tan equivocado respecto a su progenitor, ¿cómo podía saber que el resto de las cosas eran lo que parecían? Esta sensación de disonancia entre sus percepciones del mundo y lo que este era realmente, la impresión de que nunca podría estar seguro de lo que era verdad y lo que no, socavó considerablemente su capacidad de dirigir y gestionar su vida.

Como la mayor parte de los inconformistas de los sesenta, Lombardo se dejó el pelo largo y se rebeló. Aprendió a tocar la batería. En la Universidad de Connecticut se sumergió en la obra de Thoreau y de sus coetáneos, como Ralph Waldo Emerson y Emily Dickinson. La renuncia de Dickinson al mundo del consumismo y de las apariencias encontró su eco en el espíritu secular de los sesenta y en la búsqueda del sentido de la vida del propio Lombardo. De joven intentó trabajar en el mundo de la enseñanza, pero no pudo con la rigidez del sistema escolar. Tras una corta estancia en Puerto Rico y un breve periodo en una comuna en Massachusetts, Lombardo encontró en la Biblioteca Jones la vida que había estado buscando.

A su llegada, en 1982, la rica colección de manuscritos literarios e históricos de la Biblioteca Jones languidecía en la oscuridad, víctima de los recortes presupuestarios. Sus libros, fotografías y manuscritos estaban precariamente catalogados y dispersos en nueve salas repartidas en dos pisos. Lombardo presionó con tenacidad para conseguir más fondos. Poco después, con la ayuda de un arquitecto, supervisó la restauración del segundo piso de la biblioteca, que era donde se encontraban las colecciones especiales. Lombardo quería que la gente de Amherst sintiera que el Departamento de Colecciones Especiales no estaba reservado exclusivamente a eruditos y académicos, sino que les pertenecía a todos. Para ello promovió el diseño de un gran espacio para exposiciones y de una sala de lectura con sillones y alfombras persas en el suelo. Sirviéndose de viejas fotografías, manuscritos y demás material de archivo, organizó exposiciones permanentes sobre Emily Dickinson y Robert Frost que se convirtieron en parada obligatoria para los visitantes, viajeros, grupos escolares y eruditos.

Su intención era que la gente no percibiese a esos escritores como remotas figuras históricas, mero objeto del estudio académico, sino como seres de carne y hueso, como personas que vivieron y trabajaron en aquella ciudad, igual que ellos. Empezó a escribir una columna semanal en el Boletín de Amherst sobre los distintos aspectos históricos del lugar. Lejos de querer ofrecer la típica versión pintoresca de la historia local, Lombardo estaba interesado en reflejar lo más esencial de la cotidianidad, no la ilusión poética. Escribió sobre la vida de las prostitutas y el abuso del opio; sobre los artistas que pasaron por la ciudad y las condiciones de las fábricas de los alrededores. A los lectores les encantaban sus historias y solían recortarlas. Y, cuando Garrison Keillor visitó Amherst para transmitir sus Relatos del lago Wobegone, intercaló varias de las historias de Dan en sus monólogos.

Mientras tanto, Dan continuó mejorando la sección de colecciones especiales. Supervisó la instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción de vanguardia; montó un estudio de conservación de papel, y se asentó en la era digital al informatizar la catalogación y los índices de los manuscritos de la biblioteca. Dobló el tamaño de la colección fotográfica y amplió su campo de acción para incluir imágenes inéditas de personajes afroamericanos a finales del sigloXIX, así como fotos de todos los rincones del país y de Europa. Para alejarse de la idea de que la cultura estaba en manos de unos pocos hombres blancos ya muertos y de origen europeo, compró la Colección Julius Lester, formada por los archivos de este destacado escritor y activista afroamericano que tan estrecha relación había tenido con Amherst. Asimismo, engrosó las colecciones de Frost y Dickinson adquiriendo manuscritos en las subastas y a través de libreros de viejo. Cada vez que completaba un proyecto con éxito crecía su autoconfianza. Cuanto más aprendía, más seguro se sentía de las decisiones que había tomado. Cuanto más confiaba y creía la gente en él, más confiaba y creía él en sí mismo.

No le iba a ser posible asistir a la subasta en persona porque al día siguiente tenía que marcharse a Italia en un viaje que había planeado hacía tiempo. Así que acordó participar por teléfono. El poema era el lote 74. Sotheby’s le había informado de que la puja comenzaría a las dos y media de la tarde y se había ofrecido a llamarle dos lotes antes del suyo. A las dos en punto, Lombardo se instaló en el despacho del director, en el sótano de la Biblioteca Jones. Todas las llamadas pasaban por esta línea, y quería estar seguro de que no estuviese ocupada. En el escritorio, frente a él, tenía una hoja en la que había calculado la cantidad de dinero que suponía el 12,5 por ciento de comisión que Sotheby’s se llevaba en cada paso de la puja.

A Lombardo no le gustaba pujar por teléfono. Las cosas sucedían con demasiada rapidez y echaba de menos las pistas visuales, como cuántas personas están pujando o de quiénes se trata. Pero no era la primera vez que participaba en una subasta, tanto por teléfono como en persona, y la mayoría de las veces se había salido con la suya. Su trabajo de batería en las sesiones de estudio también le había enseñado a lidiar con la presión. Cualquier fallo, un golpe a destiempo en los platillos o un resbalón del pie, puede estropear toda la actuación. Cada vez faltaba menos para las dos y media y su corazón empezó a latir con más fuerza. Finalmente, sonó el teléfono. Una mujer le dijo en voz baja que la subasta había llegado al lote 69. Al fondo podía oír la voz del rematador de Madison Avenue. Se imaginó las limusinas aparcadas en fila junto a la acera, y a los porteros uniformados invitando a pasar a los coleccionistas ricos y poderosos que viven en Central Park y gastan más en viajes de lo que él gana en todo un año.

Licitar en una subasta de Sotheby’s era como jugar una partida de póquer de alto nivel. El mismo subidón de adrenalina y la misma sensación de euforia cuando tu puja es aceptada. En todas las ocasiones en que Lombardo había participado con éxito en una subasta había experimentado una gran excitación. Su estrategia se basaba en no pujar desde el principio para evitar que la cosa se calentase.

Había una puja en pliego abierto de ocho mil dólares, y ese fue el precio de salida, que subió en tramos de quinientos dólares en cuestión de segundos. La joven al otro lado del teléfono no paraba de preguntar: «¿Quiere pujar? ¿Quiere pujar?». Pero Lombardo esperó, cada vez más inquieto. Si la cosa no paraba pronto, se dijo, acabaría por superar vertiginosamente su presupuesto de veinte mil dólares. Pero a los quince mil la marcha de la puja empezó a disminuir. A los diecisiete mil entró Lombardo. En póquer se dice «cartas». En Sotheby’s la palabra que se utiliza es «puja». La primera licitación de Lombardo fue inmediatamente contrarrestada con una de dieciocho mil dólares. Lombardo lo intentó de nuevo. Una puja más y tendría que retirarse. Su contrincante invisible ofreció veinte mil. Lombardo, veintiún mil. Esa era su última licitación: seguro que quienquiera que estuviese frente a él continuaría pujando. Pero a los veintiún mil dólares cayó el martillo. El lote 74 regresaba a casa, a Amherst.

«Entonces —recordaría Lombardo más adelante— salí y les dije a los que se hallaban esperando al otro lado de la puerta: “¡Es nuestro!”. Y todos empezaron a rodearme y a abrazarme. Estaban emocionadísimos; sentían que formaban parte de aquel proyecto. Fue un privilegio compartir aquellos instantes. Yo no paraba de recibir felicitaciones y muestras de cordialidad. Parecía como si el cielo se hubiese abierto, hubiese descendido un rayo de luz y Dios hubiese dicho: “Este es tu momento”.»

Con la ayuda de un grupo de voluntarios, Lombardo pasó el resto de la tarde llamando a los miembros de la Sociedad Internacional Emily Dickinson. Veinticuatro horas después subió a un avión rumbo a Italia. Aquel viaje con su familia —a Roma, el Adriático y las ciudades medievales de las colinas de Umbría— era un acontecimiento importante. Probablemente sería la última vez que su anciana madre pudiera ver a los parientes con los que había crecido. Mientras el avión volaba hacia Italia, Lombardo se sintió, literalmente, en la cima del mundo.

De vuelta a Amherst el 18 de agosto, lo primero que hizo fue repasar todos los artículos que se habían publicado sobre el poema. Los habitantes de Amherst ya habían empezado a visitar la biblioteca para verlo, pese a que, debido al papeleo de Sotheby’s, faltaban varias semanas para que les llegara. Mientras tanto, Lombardo comenzó a organizar una exposición que trataría sobre cómo fechar un poema. En esta intentaría destacar las similitudes entre la letra del nuevo poema y la de otros dos manuscritos de Dickinson que tenía la biblioteca. Así pues, se puso a escribir un breve ensayo sobre el tema del papel y el membrete, y una vez más se puso en contacto con Ralph Franklin, de la Biblioteca Beinecke.

Según Franklin, la letra coincidía perfectamente con la de la fecha dada por Sotheby’s: 1871. Lombardo tenía especial curiosidad por saber quién había anotado las palabras «Tía Emily» detrás del poema. La letra era distinta y, a diferencia del resto, escrito con mina negra corriente, «Tía Emily» parecía estar escrito a lápiz rojo. La primera suposición de Lombardo fue que el autor debía de ser uno de los sobrinos de la poeta, Ned o Martha Dickinson. Tenía muestras de la letra de Martha en la biblioteca. Para la de Ned contactó con la Universidad de Brown, que le mandó fotocopias de varias cartas que el chico había enviado a su hermana. Ninguna de las letras coincidía con la caligrafía de «Tía Emily».

De todos modos, en aquel momento aquello no preocupó especialmente a Lombardo. Dickinson tenía muchos primos, tanto por parte de padre como de madre. Quizá hubiese escrito el poema para una de sus primas de Boston: Fanny o Lou Norcross. Quizá una de las dos hubiese escrito «Tía Emily» por detrás y luego lo hubiese guardado como recuerdo de su ilustre familiar.

Lombardo también quería presentar al público tanta información como le fuese posible sobre la procedencia del poema. En el mundo de los documentos históricos, la cadena de transacciones que se conoce como procedencia es el estandarte de oro de la autenticidad. Pero la procedencia de un documento o un libro es mucho más que una simple lista de transacciones comerciales. Es la historia de su viaje en el tiempo y de aquellas personas por cuyas vidas ha pasado.

Para averiguar la mayor información posible sobre la procedencia del poema, Lombardo llamó a Marsha Malinowski, la empleada de Sotheby’s que se había encargado de su venta junto con otro compañero. Malinowski, experta sénior del Departamento de Libros y Manuscritos y vicepresidenta de Sotheby’s, era una mujer encantadora. Le aseguró a Lombardo que le emocionaba la idea de que el poema fuera a regresar a Amherst y le dijo que sería un placer averiguar quién lo había consignado para la subasta. Por el momento, sin embargo, solo podía indicarle que había salido de un coleccionista que a su vez se lo había comprado a un anticuario del Medio Oeste. Y que ahora estaba muerto.

Tres días después, mientras Lombardo se hallaba sentado ante su escritorio en la Biblioteca Jones, sonó el teléfono. Era una llamada de larga distancia desde Provo, Utah. El hombre que estaba al otro lado del cable se presentó como Brent Ashworth y le dijo que era abogado y que en su tiempo libre se dedicaba a coleccionar documentos históricos. También le comentó que presidía la sección de Utah de la Sociedad Emily Dickinson. Lombardo se imaginó que quería felicitarlo por la adquisición del poema —de hecho, llevaba varias semanas recibiendo llamadas y correos electrónicos—, pero lo que Ashworth tenía que decirle era cualquier cosa menos alentador.

Un día de 1985, en Salt Lake City, un falsificador llamado Mark Hofmann le había ofrecido un poema de Emily Dickinson por diez mil dólares. Ashworth no podía asegurar al cien por cien que se tratara del mismo que Lombardo acababa de comprar a Sotheby’s, pero estaba bastante convencido de que podía serlo.

Entonces le dijo una cosa más: que en cuanto vio el poema en el catálogo de Sotheby’s llamó a Selby Kiffer, el otro empleado de la casa de subastas que se había encargado de su venta. Ashworth había hecho negocios durante muchos años con el joven y ambicioso Kiffer y quería prevenirlo sobre la conexión con Hofmann. Al igual que Malinowski, Kiffer es uno de los expertos sénior del Departamento de Libros y Manuscritos de Sotheby’s, así como vicepresidente, y en el catálogo de ventas del 3 de junio también aparecía como encargado del desarrollo comercial. Dada su disposición a denunciar libros robados al fbi, en Sotheby’s se lo conocía con el apodo de «Agente Especial Kiffer». Kiffer insistió en que el poema había sido «verificado». Cuando Ashworth le preguntó quién lo había «verificado», Kiffer mencionó a Ralph Franklin, de la Universidad de Yale.

Lombardo colgó el teléfono y se quedó con la mirada fija en la ventana. Sentía un agujero en la boca del estómago. Recordó que Mark Hofmann era un comerciante de documentos raros de Salt Lake City que a principios de los ochenta había conseguido crear una serie de magníficas falsificaciones de documentos históricos mormones que habían socavado los principios fundamentales de las enseñanzas de la Iglesia. Su falsificación más famosa llegó a conocerse con el nombre de «la Carta Salamandra». Supuestamente, esta carta había sido escrita hacía un siglo por Martin Harris, el escribano que había ayudado a Joseph Smith, profeta y fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a redactar el Libro de Mormón a partir de unas planchas de oro que este decía haber encontrado bajo tierra en el estado de Nueva York. Según la leyenda fundadora de la religión mormona, un ángel había guiado a Smith hasta las planchas doradas. La falsificación de Hofmann hacía añicos esta teoría, pues presentaba a Smith como un cazador de fortunas que había encontrado las planchas mientras cavaba la tierra en busca de oro. En vez de intervención divina, la carta de Hofmann hablaba sobre magia negra y canibalismo. La Iglesia mormona había comprado el documento por cuarenta mil dólares con la esperanza de que nunca llegara a hacerse público.

También se sabía que Hofmann había producido un buen número de falsificaciones literarias, casi siempre basadas en iconos americanos, en figuras históricas carismáticas que habían dejado su impronta en la conciencia nacional, como Abraham Lincoln, Betsy Ross o Daniel Boone. Lombardo se preguntó si Hofmann también habría sido capaz de crear un poema de Emily Dickinson.

Además de un brillante falsificador, Hofmann también era un maestro del engaño que se regocijaba con el caos que provocaban sus mentiras. De cara al exterior era un hombre de aspecto inocente y tímido, un ratón de biblioteca que normalmente pasaba desapercibido entre la gente. Solía vestir al estilo clásico, con camisa blanca, chaqueta y corbata. Era un anticuario entendido y respetado, coleccionista de libros raros y documentos históricos. Padre de familia y felizmente casado, había gastado miles de dólares en la creación de una de las mejores colecciones de libros infantiles raros, en la que se incluía una primera edición firmada de Alicia en el País de las Maravillas, como patrimonio para sus cuatro hijos. Bajo esta fachada de normalidad, sin embargo, Hofmann escondía otra personalidad que nunca había dado a conocer, ni siquiera a su mujer e hijos. Para cuando se encontró apresado en su propia red de mentiras, el anticuario se había convertido en un psicópata sanguinario.

Lombardo seguía creyendo, y queriendo creer, que el poema de Dickinson era auténtico. Podía ser que el hombre que había llamado desde Salt Lake City fuese un chiflado y que solo se tratase de una broma. Lombardo se informó acerca de Ashworth y averiguó que, lejos de estar loco, era un respetado miembro de la sociedad de Salt Lake City, abogado y serio coleccionista de documentos históricos. Entre 1981 y 1985 se había gastado casi medio millón de dólares comprando manuscritos raros a Mark Hof-mann.

—Pasé mucho tiempo en casa de Hofmann —dijo Ashworth a Lombardo por teléfono—. Solía ir los miércoles, y siempre tenía algo jugoso que ofrecerme. Un buen día sacó el poema de Emily Dickinson.

Los presupuestos agnósticos del poema discrepaban con la fe mormona de Ashworth, así que lo dejó pasar. Más tarde, a finales de los ochenta, años después de que Hofmann hubiese sido condenado a cadena perpetua, Ashworth volvió a toparse con el poema, suntuosamente enmarcado y a la venta por unos treinta y cinco mil o cuarenta mil dólares en una renombrada tienda de documentos históricos en Georgetown, Washington D. C. El establecimiento, conocido como Gallery of History, formaba parte de una cadena con sede en Las Vegas, cuyo dueño era un tal Todd Axelrod.

Tradicionalmente, el mundo de los manuscritos históricos no era más que la peculiar obsesión de unos pocos cientos de fanáticos. Hubo grandes coleccionistas, como Malcolm Forbes o Armand Hammer, que acumularon colecciones valoradas en millones de dólares, pero para la mayoría de la gente los pergaminos viejos no eran más apasionantes que…, en fin, pergaminos viejos. Los anticuarios, por lo general, se metían en el negocio porque amaban la historia y la cultura. Muy pocos contaban con hacer fortuna. Todd Axelrod, el hijo de un editor de libros sobre animales de compañía de Neptune City, Nueva Jersey, se hizo con las riendas de este movimiento cultural y lo convirtió en un negocio multimillonario con un mercado masivo. Tras reunir una fortuna como corredor de valores en Wall Street, Axelrod se mudó a Las Vegas, y en febrero de 1982 abrió la primera de una serie de tiendas. Más adelante, recorriendo América de un lado a otro en avión, se propuso acaparar el mercado de los documentos históricos. En total se gastó más de tres millones de dólares en la creación de una de las mayores colecciones privadas nacionales de material relacionado con el país: cien mil documentos históricos preservados, como el propio Axelrod repetía henchido de orgullo, con la misma calidad que en la Biblioteca del Congreso. Entre estos preciados tesoros se encontraba la carta que Abraham Lincoln envió a Grace Bedell, la niña que le había sugerido que se dejase crecer la barba para ganar las elecciones y acceder a la presidencia. Su precio era de 1,25 millones de dólares. Como no todo el mundo podía permitirse el lujo de acceder a un «Honest Abe»,[5] Axelrod se aseguró de que hubiese algo para cada gusto y bolsillo: desde fotos firmadas de Elvis hasta recuerdos de Lo que el viento se llevó para los cinéfilos y autógrafos de Lou Gehrig y Ty Cobb para los aficionados al deporte. Una parte del inventario de Axelrod procedía de un joven anticuario de documentos históricos de Salt Lake City llamado Mark Hofmann.

En los primeros veintidós meses de operaciones, la compañía de Axelrod facturó más de 1,4 millones de dólares y abrió tiendas nuevas en Los Ángeles, Dallas, Washington D. C. y Costa Mesa, California. Todas ellas bien emplazadas en el mismo tipo de centros comerciales de categoría, y todas con la misma suntuosa fachada metálica, espléndidas vitrinas, iluminación de diseño y sistema de climatización de vanguardia. El cliente al que estaba dirigido el producto era un tipo nuevo de coleccionista surgido en los ochenta, que, a diferencia de los tradicionales, no quería esconder sus adquisiciones en cámaras acorazadas o cajas fuertes, sino ver su dinero colgado de la pared. El quid de la cuestión residía en el «impacto». Una carta de John F. Kennedy, con paspartú de ante gris y enmarcada en plata, podía dar un aire de probidad a la sala de juntas de una empresa de Wall Street. Una colección de recuerdos de John Paul Jones, revestida en un marco de oro, podía lograr que un nuevo rico, uno de esos empresarios que creen que pueden comprarlo todo, se sintiese también «dueño» de un pedazo de historia. Las empresas de la competencia llamaban a la de Axelrod Autógrafos “R” Us.[6]

¿Había falsificado Mark Hofmann el poema que luego vendió a Todd Axelrod en Las Vegas, tal como sugería Ashworth? ¿Se lo había pasado entonces Axelrod a Sotheby’s? De ser así, pensó Lombardo, ¿por qué Sotheby’s no había mencionado aquel detalle cuando los llamó para preguntarles sobre la procedencia del poema? ¿Por qué dijo Marsha Malinowski que había venido de un anticuario del Medio Oeste? Cuanto más se obsesionaba con los detalles, más intranquilo se sentía. No solo cabía la posibilidad de que hubiese comprado una falsificación, sino que —para colmo— el poema podía estar manchado de sangre: Hofmann era un asesino convicto que había matado salvajemente a dos personas inocentes. Si realmente había comprado una falsificación de Mark Hofmann, aquello no solo sería un desastre para la biblioteca: él mismo podía ir empezando a vaciar los cajones de su oficina.

Pero quizá Ashworth estuviera equivocado. No podía recordar con precisión las palabras del poema que había visto en 1985. Quizá Hofmann había falsificado un poema de Dickinson, pero no este. Sin duda, razonó Lombardo, ningún falsificador sería capaz de llegar a conocer tan bien a Emily Dickinson. No se trataba solo del papel y la caligrafía. Dos palabras marcaban la diferencia: «Tía Emily». Ningún falsificador podría haberse acercado lo suficiente a una poeta tan extremadamente reservada y hermética como para saber que, a pesar de que se mantuvo alejada de casi todos aquellos que pasaron por su vida, siempre se sintió a gusto entre los niños. Hofmann tendría que haber invertido meses —si no años— de investigación para alcanzar tal nivel de intimidad con ella. Pero Lombardo tenía que asegurarse de que el poema era auténtico. Y, si alguien podía aclarárselo, ese alguien era Ralph Franklin, de la legendaria Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale.

[3]. «Que a Dios no se le entiende

todos lo sabemos

No conocemos sus razones

ni comprendemos sus obras

¿Entonces por qué he de buscar consuelo

en lo que no puedo conocer?

Mejor jugar bajo un sol de invierno

que temer la nieve.»

[4]. Todas las traducciones de los poemas de Emily Dickinson pertenecen a la edición de Poesías completas, Madrid, Visor, 2015. Traducción de José Luis Rey.

[5]. Se refiere a Abraham Lincoln, que tenía fama de ser escrupulosamente honesto.

[6]. En irónica referencia a la tienda de gran superficie Toys “R” Us.

2

Un enigma en una caja cerrada

Por fuera, la Biblioteca Beinecke parece el escenario de una película de George Lucas. Diseñada por uno de los arquitectos más famosos del sigloXX, Gordon Bunshaft, creador también de la Lever House y de algunos de los rascacielos más célebres de Nueva York, la Beinecke es un cubo de cristal negro revestido con paneles traslúcidos de mármol de Vermont que cambian de color a medida que el sol avanza por el edificio. Extendiéndose verticalmente desde su centro, como una columna vertebral, un espacio acristalado de seis pisos alberga una de las colecciones de manuscritos y libros raros más valiosas del mundo. Entre sus tesoros hay un ejemplar de la Biblia de Gutenberg y una de las perlas de los manuscritos medievales iluminados, Las horas de Savoy. Sus obras literarias incluyen joyas de la cultura anglosajona, como los manuscritos originales del poema «Entre escolares» de W. B. Yeats, de Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy y de La vida de Johnson de James Boswell. Cuenta también con obras raras impresas en los siglos XVI y XVII en Alemania, Francia e Italia; con la colección de naipes más grande del mundo, y con un legado inestimable de manuscritos budistas tibetanos, entre los que destaca la edición del Kanjur de Lhasa en cien volúmenes, donada personalmente por Su Santidad el Decimocuarto Dalái Lama en 1950.

La persona responsable de la seguridad y del cuidado de estas maravillas culturales es un hombre pulcro y sorprendentemente corpulento, con un cuerpo musculoso y compacto, pelo canoso cortado al rape, ojos azul grisáceo —el color del Atlántico en invierno— y la piel tan blanca como los pergaminos que se pasa la vida manipulando. Durante los últimos veinte años, Ralph Franklin también se ha dedicado a editar sin descanso una de las más grandes obras de estudio literario y trabajo detectivesco del siglo XX: la edición definitiva —en dos volúmenes— de los poemas de Emily Dickinson.

Aunque Franklin evitó mencionar el tema la primera vez que Lombardo lo llamó por teléfono, resulta que ya había visto el poema tres años antes, en 1994, cuando Tammy Kahrs, archivista jefe de la Gallery of History de Las Vegas, se lo envió por fax. Al igual que a Lombardo, la calidad del poema no lo había impresionado en exceso. Estaba escrito, pensó, como si se tratara de una tarjeta de felicitación de Hallmark, lo que podía deberse a que Dickinson estuviera dirigiéndose a un lector joven. Obra maestra o no, la idea de que un poema nuevo de la poeta, el primero en cuarenta años, hubiese salido a la luz le aceleró el corazón. De ser auténtico, aumentaría sobremanera el valor de la nueva edición de la obra de Dickinson que estaba preparando.

Aquel día, al teléfono, Franklin había pensado que Tammy Kahrs parecía más una cantante de música country