Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Escrita al modo de un cuento tradicional ruso, y dotada de una comicidad, de un descaro y de una frescura inigualables, esta nouvelle, cuyo título completo podría ser traducido como "Relato sobre el zurdo bizco de Tula y la pulga de acero" es todo un clásico de la literatura occidental. Cuando el Zar Alejandro visita Inglaterra acompañado de su fiel general, el cosaco del Don Platov, los ingleses, para impresionarle, le regalan un minúsculo autómata, una máquina prodigiosa, que solo puede ser contemplada si se mira a través de un microscopio: una pulga de acero mecánica, que cuando se le da cuerda, efectúa un danse. Espoleados por el afán de competencia, los rusos se proponen encontrar al artesano que sea capaz de construir una pulga igual, para así demostrar a los ingleses de lo que los rusos son capaces. Hasta que, tras una búsqueda por toda Rusia, aparece "el Zurdo", el prodigiodo artesano bizco de Tula. Cáustico retrato de la vida rusa, y a la vez poderosa fábula "futurista", esta divertidísima historia, en una nueva y brillante traducción por parte de Sara Gutiérrez, es, sin duda, una de las grandes obras maestras de la narrativa rusa del XIX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 81

Veröffentlichungsjahr: 2007

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

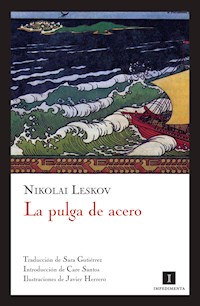

La pulga de acero

Nikolái Leskov

Traducción del ruso a cargo de

Sara Gutiérrez

Con una introducción de

Care Santos

Ilustraciones de Javier Herrero

Introducción

La pulga más incomprendida de la literatura rusa

por Care Santos

A los rusos les encanta hablar mal de su propio país.

Que si esto está mal en Rusia, que si aquello no les gusta.

En cambio en Europa, mire usted, todo es fantástico.

Aunque, qué es lo que es fantástico, ni ellos mismos lo saben.

Mijaíl Zóschenko

«Ya que hablamos de autores de segunda categoría, ¿qué opina usted de Leskov?»

La pregunta la formula Fiódor, el protagonista de la novela La dádiva, de Vladimir Nabokov, a su amigo el poeta Koncheiev en una de sus interminables conversaciones imaginarias sobre literatura. En realidad se trata sólo del pretexto para exponer la descarnada opinión acerca de un autor al que consideraba, junto con otros de su tiempo, parte de una «porridgy mass» literaria[1] (la metáfora no puede ser más despectiva: autores espesos y pegajosos como gachas). En la misma novela, el ficticio Fiódor afirma reconocer sólo dos clases de libros: «para la cabecera y para la papelera». Y añade: «O amo fervientemente a un escritor o le desecho por completo». No hay duda de que para el autor de Lolita, su compatriota Nikolái Semionovich Leskov siempre perteneció al segundo grupo, al de los autores desechables.

Nabokov no fue el único en denostar a Leskov (Gorojovo, Orlov, 1851-San Petersburgo, 1895), uno de los escritores más heterodoxos y controvertidos de la literatura rusa. Ya sus propios contemporáneos se dividieron entre quienes (poquísimos) le amaban con fervor y los que le despreciaban por completo. A la vista del número y variedad de sus detractores, no deja de sorprender que fuera capaz de desagradar a gentes tan dispares, y por motivos a menudo contrarios entre sí. Aunque cuando se escarba un poco en su biografía se acaba por descubrir que los mismos que le dieron la espalda le ensalzaron en algún momento, incluso le utilizaron para sus propios intereses. Y también que a lo largo de su vida, nuestro Nikolái no fue un ejemplo de buen relaciones públicas, ni esgrimió grandes dotes diplomáticas entre un gremio, el de los escritores, que de por sí, no importa de qué lugar o época estemos hablando, es sensible por naturaleza. Por el contrario, Leskov se enorgullecía de haber desarrollado su carrera literaria al margen de la intelligentsia de su tiempo, incluso contra ella. Tal vez ese alarde de autosuficiencia fue, precisamente, lo que jamás le perdonaron sus contemporáneos.

A pesar de las escasas simpatías que despertó en vida, no faltaron en las generaciones posteriores intelectuales de gran renombre que valoraron y ensalzaron la figura de Leskov: fue el caso de Máximo Gorki o Thomas Mann, que biológicamente podrían haber sido sus hijos, o de Walter Benjamin (de quien le separaban sesenta años). De entre sus contemporáneos, sólo Tolstói supo verle méritos, y poner el dedo en la llaga al afirmar que acaso Leskov escribía más para las generaciones venideras que para sus contemporáneos.

Nikolái Semionovich Leskov comenzó a escribir tarde, casi a los treinta años. Había leído mucho, sobre todo en ruso, pero no había recibido la educación refinada a la que parecía destinado durante sus primeros años, cuando cursó estudios en el Liceo de Oriol. Sin embargo, la muerte de su padre le forzó a dejar los estudios y buscar un trabajo. Fue escribiente de un juzgado penal. Luego se trasladó a Kiev, donde continuó su carrera funcionarial al tiempo que asistía de modo informal a clases en la Universidad y leía sin descanso. Interesado por las culturas de otros pueblos eslavos —otro punto en que se diferencia de los francófilos intelectuales de su tiempo— llegó a dominar el polaco, el ucraniano y a estudiar checo. Cuando en 1857, a los veintisiete años, comenzó a trabajar como agente comercial para Alexander Scott, tuvo la oportunidad de conocer gentes y lugares que más tarde poblarían sus historias y, sin saberlo, puso la primera piedra de su carrera literaria. Forzado a viajar durante varios años de extremo a extremo de su vasto país, observó con atención aquello que más le interesaba: la vida de la gente sencilla. Su sensibilidad hacia la amarga situación del campesinado, ligado aún a la tierra y en condiciones de esclavitud, le emparenta con algunos escritores de su tiempo, aunque él mismo se encargó de subrayar las diferencias: «Yo no he estudiado al pueblo conversando con los cocheros de San Petersburgo sino estando con los míos, con la gente de pueblo», dijo.

Su carrera literaria tiene un arranque singular: para mantener a su patrón al tanto de sus negocios, le escribe regularmente. En sus cartas le relata lo que ve en sus viajes a la vez que le da cuenta de sus gestiones. Accidentalmente, alguna de esas cartas cayó en manos de un vecino de Scott, a quien le pareció estimable su valor literario, hasta el punto de sugerir a su autor la publicación de las mismas en la prensa. Su primer artículo apareció en un rotativo de Kiev bajo el título «Por qué son caros los libros en Kiev». Le siguieron otros de muy diversas temáticas, desde crítica literaria a cuestiones sociales. El eco que obtuvieron le animó a dedicarse a la escritura y a los treinta años abandonó su trabajo con Scott y se trasladó a San Petersburgo. Poco después escribió su primer relato y su primera novela y al principio incluso llegó a mantener una cierta amistad con algunos sectores progresistas, breve y violentamente truncada a causa de la polémica que levantaron ciertas opiniones suyas en la prensa. De modo que la carrera literaria del autor con más enemigos de la Gran Rusia discurrió, desde sus inicios, paralela a su habilidad para granjearse enemigos.

Desde entonces, le criticaron con saña los reaccionarios, contra quien más tarde lanzó un furioso alegato en su siguiente novela, Enemigos mortales. Más tarde lo harían también los progresistas. Y si en la vida civil se movía entre dos aguas, su relación con la Iglesia no podía ser menos: se mostró próximo al patriarcado eclesiástico ortodoxo y defendió los valores tradicionales de la sociedad, pero no pudo evitar demostrar la enorme fascinación que siempre le despertaron las Iglesias cismáticas. Después evolucionó hacia una postura más crítica, disfrazada bajo la piel de oveja de lo satírico, y arremetió contra la jerarquía eclesiástica, contra la situación de los campesinos, contra el sistema de enseñanza y contra la política zarista. Llegó incluso a perder un puesto de asesor en el Ministerio de Instrucción Pública y otro en el Ministerio de Hacienda a raíz de la publicación de un relato satírico que enojó a los conservadores.

Los periódicos se negaron a publicar sus trabajos y tuvo serios altercados con la censura: mutilaron, quemaron y secuestraron sus libros. El drama de Leskov parece ser el de quien asiste a las aguas revueltas de un complejo sistema social a punto de desmoronarse y no acaba de decidir a qué lado debe situarse, o comprende con demasiada lucidez la enorme complejidad del mundo ruso. Su indeterminación, o sus aparentes cambios de bando, hicieron prevalecer en su época lo político sobre lo literario, y al parecer nadie se detuvo a observar la innegable calidad literaria de gran parte de su obra, sobre todo la de sus últimos trabajos. En ese sentido, tenía razón Tolstói: correspondía a las generaciones venideras, ya liberadas de las calenturas sociales y políticas de la Rusia de finales del XIX, valorar sus enormes méritos como escritor. Deliciosa responsabilidad, por cierto, la que nos echó encima.

Como todo en Leskov, La pulga de acero fue polémica desde su aparición, en 1881. Lo primero, por su verosimilitud, que algunos tomaron por veracidad. Todo responde a una argucia literaria: llevado por el espíritu de las narraciones orales, de las leyendas —las skaz, narraciones del folclore ruso muy populares en el siglo XIX, destinadas a loar las hazañas de un héroe local y generalmente referidas por un testigo de sus acciones—, la primera edición del texto, en 1882, apareció con el epígrafe de «Leyenda» y acompañado de un prefacio donde el autor aseguraba haber conocido al artesano zurdo de Tula, que aún vivía en Sestroretsk, cuyo carácter y modo de hablar reflejó en su relato.

Ocurrió algo que viene ocurriendo desde que se cuentan historias en el mundo: lejos de adivinar el subterfugio narrativo de Leskov, sus lectores le tomaron al pie de la letra. Hasta el punto de que se vio forzado a admitir que todo era fruto nada más que de su imaginación y que jamás había conocido a nadie semejante. Lo hizo en la prensa y también en ciertos guiños de algunas obras posteriores. Más tarde, cuando el texto volvió a editarse, junto con otros, en 1892, suprimió el prólogo en el que afirmaba la base real de la historia. Sin embargo, dejó el epílogo (el capítulo xx de esta edición), que mantenía el mismo tono. A pesar de todo, la crítica seria, aquella que le había creído y había visto en la obra una aguerrida defensa de los méritos de Rusia, no le perdonó jamás.

Porque no fue sólo la peripecia que cuenta la historia lo que sus contemporáneos tomaron en serio sino algo mucho más peligroso: la moral que, creyeron, se desprendía del texto. Así, ya desde su aparición hubo quien vio enLa pulga de acerouna irrebatible defensa de la superioridad de la patria rusa sobre todas las demás. No faltó quien, ofendido por el tono satírico, quiso ver, precisamente, todo lo contrario: una alabanza de lo europeo frente a una Rusia atrasada e inculta. Es lo que el especialista estadounidense Hugh McLean llama «la doble moral de Leskov».[2]

Lo que ocurrió más tarde con la obra recuerda a un argumento leskoviano. El texto sirvió tanto a los intereses de zares como de soviéticos. Alejandro III, dicen, se convenció después de escucharlo de que los rusos no debían avergonzarse ante los ingleses. Y Nikita Jrushchov, el que fuera máximo dirigente del partido comunista, se refirió durante una visita oficial a los habitantes de Tula como «el orgullo de los felices descendientes del zurdo de Leskov», en referencia al protagonista de la historia de este autor.