9,99 €

Mehr erfahren.

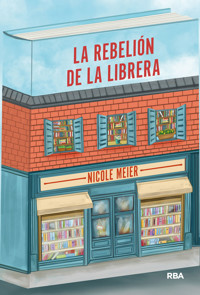

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

UNA NOVELA INSPIRADA EN HECHOS REALES SOBRE EL AMOR A LOS LIBROS Y LA RESILIENCIA DE LAS LIBRERÍAS Jo Waterstone ha hecho de su vocación su vida. Lleva décadas trabajando en la maravillosa librería del señor Bruebaker y, con los años, ha perfeccionado su habilidad para evaluar a los lectores y recomendarles con destreza su próxima lectura. Un día, el propietario sufre un derrame cerebral y el trabajo perfecto de Jo se tambalea. Las hijas y el director general ordenan a Jo que cierre la librería. Pero eso implicaría renunciar a todo, por lo que decide tomar cartas en el asunto: junto a algunos miembros del equipo, se atrincheran dentro del edificio para intentar ganar tiempo hasta que el señor Bruebaker se recupere y pueda decidir por sí mismo. Vivir por y para la librería tiene algo mágico, pero habitarla, con las horas tranquilas entre los libros, pone de manifiesto las decisiones que Jo ha tomado desde que empezó a trabajar allí. A medida que sus partidarios y detractores expresan sus opiniones sobre sus acciones, Jo tendrá que decidir qué merece la pena salvar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Agradecimientos

Notas

Título original inglés: City of Books.

© del texto: Nicole Meier, 2024.

Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con

She Writes Press Inc. c/o Te Unter Agency LLC, a través de

International Editors & Yáñez Co’ S.L.

© de la traducción: Natalia Eva Cervera de la Torre, 2025.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición: mayo de 2025.

REF.: OBDO480

ISBN: 978-84-1098-325-0

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

A TODOS AQUELLOS QUE SE HAYAN

ENAMORADO DE UNA LIBRERÍA.

1

Jo Waterstone se abría paso por las calles del centro de Portland. Un prometedor rayo de sol asomaba entre las nubes, y el chaparrón de la noche anterior se había dado a la fuga.

El lunes era su día favorito; tenía muchas cosas buenas por delante. Llevaba una pulcra lista de esas cosas en una bolsa de tela con la frase «I’m all booked up». Pasó la mano por la lona para reconfortarse mientras caminaba; después miró la hora en el teléfono y apretó el paso.

Si algo le gustaba a Jo era tener una rutina. Contaba con ello.

Sin embargo, esa mañana, cuando se despertó, no pudo pasar por alto una extraña molestia que le decía que algo no iba bien. Lo tenía en la punta de la lengua al bajar los pies de la cama, y de nuevo estuvo a punto de identificarlo cuando se sirvió la primera taza de té. No acababa de dar con ello, pero sentía que algo marchaba mal. Era como estar fuera de casa con el resquemor de temer que el horno siguiera encendido. Esa sensación le hizo remolonear más de la cuenta, lo que ocasionó una alteración en su ritual matutino; había perdido quince minutos acunando la taza mientras dejaba vagar la vista, tratando de dar con el pensamiento, y al final aparcó la preocupación. Desde que había cumplido los cincuenta (¿de verdad tenía cincuenta años?), unos meses atrás, sus emociones, por lo general apacibles, habían adquirido una irritante pauta de imprevisibilidad.

«No es nada», se dijo mientras se conducía hacia el centro. Tenía demasiadas cosas que hacer en la librería como para preocuparse por una incómoda punzada en el estómago.

Cuando dobló la esquina, la brisa le llevó el olor azucarado de las magdalenas calientes. Se le hizo la boca agua. Con suerte, algún miembro de su personal se habría acordado de recoger el desayuno encargado para la reunión de la mañana.

Fijó la vista en el edificio de ladrillo de tres plantas que ya tenía delante. Como siempre, un aleteo familiar llenó el pecho de Jo cuando la alegre e inmensa marquesina le dio la bienvenida. Para ella no había mejores vistas en toda la ciudad. Al levantar la vista ahí estaba el estético letrero en grandes letras negras: «bruebaker’s books. libros nuevos y usados. entre a descubrir su nueva lectura favorita». Era una visión reconfortante que la tranquilizó de inmediato.

No había ningún otro sitio donde Jo prefiriese pasar una húmeda mañana de lunes. Ese lugar había sido su faro durante dos decenios. Más que eso, era su vida.

Sacó las llaves, hizo girar una en la cerradura y pasó entre las puertas de vidrio. En el interior, el apacible silencio de centenares de volúmenes le dio la bienvenida. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Jo hizo una pausa para inhalar y relajó los hombros. No había nada más satisfactorio que ver tantas hileras de lomos, un arcoíris de variedad infinita, esperando a que llegara el lector adecuado y emprendiera una nueva aventura desde su sillón.

Jo lo sabía muy bien. Era la guardiana de ese libresco rincón del mundo.

—¡Buenos días! —Anna Singer, la encargada del turno, entró a toda prisa y se apresuró a cerrar la puerta doble a su paso.

—Buenas. —Jo echó un vistazo al iPad encendido que Anna llevaba en la mano.

—Mucho ajetreo —dijo esta con una sonrisa tensa y seria.

Típico de Anna. Se parecía mucho a Hermione Granger, inteligente y solícita en el mejor de los sentidos. De algún modo se las arreglaba para compaginar el trabajo y los estudios con fluidez y precisión; era algo que Jo admiraba de ella.

Pero sabía que no debía revelarle el apodo literario que le había puesto. Aunque a casi todos los clientes parecía gustarles esa peculiaridad de Jo, a Anna no le hacía ninguna gracia.

Jo era célebre por identificar a cada persona con un personaje literario. Lo intentara o no, solía catalogar a todo el mundo por protagonistas o por géneros. Era posible que otros entusiastas de los libros fueran iguales; nunca había estado muy segura.

«Eres de lo que no hay, Jo», solían decirle.

Jo forzaba una sonrisa y trataba de reírse. No sabía muy bien si se trataba de un cumplido o no.

A lo largo de los años, a medida que los clientes entraban y salían de la tienda, había ido afinando la capacidad para sugerir títulos. Cada persona entraba buscando algo, aunque no siempre supiera qué. A menudo, Jo sospechaba lo que quería cada cual antes incluso de que tuviera tiempo de abrir la boca. Eran corazonadas, como cuando se predice el clima al presenciar un cambio en las nubes.

Radicaba en la forma en que se comportaban los clientes, en la forma en que sus rostros expectantes inspeccionaban los pasillos en una búsqueda acuciante. Cuando coincidían con Jo, que estaba disponible desde la apertura hasta el cierre, cinco días por semana, todas las semanas sin excepción, ella ya había decidido hacia dónde encaminarlos en la elección de su próxima lectura. Disfrutaba contemplando el destello de felicidad que les iluminaba el semblante mientras pagaban en caja y se dirigían confiados a la salida, cargados con una bolsa reutilizable rebosante de libros de bolsillo.

—Gracias —le decían todos al marcharse.

—Feliz lectura —respondía ella.

Varias personas le habían dicho a Jo que aquella era una habilidad especial, un talento. Otras habían llegado a bromear sobre sus superpoderes. Pero ella siempre le quitaba importancia; no le parecía nada del otro mundo.

Observó a Anna, que volvía a comprobar que la puerta estuviera bien cerrada.

—¿Te preocupa algo? —Había algo tenso flotando en el aire. El acentuado ceño fruncido de Anna alarmó a Jo.

—No está de más extremar las precauciones —contestó, y se encogió de hombros

Anna tenía razón, supuso Jo. No hacía ni una semana que un borracho había entrado unos minutos antes de que abrieran; impregnó la planta baja de un olor acre y procedió a orinar detrás del departamento de recuerdos. Hicieron falta tres intrépidos empleados para acorralar al desorientado viandante y devolverlo a la calle con una reprimenda, pero el mal ya estaba hecho. Portland tenía esas complicaciones. Sus calles albergaban todas las facetas de la vida, desde las artísticas hasta las estrambóticas, desde indigentes hasta ricachones. Así eran las cosas, y todo ello contribuía al sorprendente sabor de Portland.

Jo paró un momento para quitarse la chaqueta. Sería la única parte tranquila del día, antes de que se iluminara el letrero rojo de «abierto», antes de que el tropel de bibliófilos, turistas y asiduos llenaran las salas.

Mientras contemplaba la zona cercana a la puerta, el aroma del cuero, el polvo, el papel y algo inconfundiblemente amaderado le llenó las fosas nasales. Era lo que muchos clientes calificaban de «olor hechizante». La gente entraba en la tienda y quedaba paralizada, como embrujada por el seductor aroma de la literatura nueva y poco usada. Jo entendía a la perfección lo que sentían esos lectores de aspecto soñador. La librería, con sus nueve salas consagradas a otros tantos escritores icónicos (Shakespeare, Twain, Hemingway, Austen, Shelley, Morrison, Kesey...), era la fantasía de todo amante de los libros. Estantes y estantes de madera, con material de lectura cuidadosamente organizado, que proclamaban todos los temas y argumentos imaginables. Selecciones del personal, nuevos lanzamientos, tesoros de segunda mano y ediciones raras, todo bajo el mismo techo.

Era un verdadero paraíso.

Jo siguió a Anna hasta la trastienda y se preguntó si estaría irritada por algo más. Su forma de andar parecía más apremiante que de costumbre.

—Hola a todos —dijo Jo mientras entraba en la sala de descanso. Ante ella, una gran mesa rectangular exhibía varias botellas de zumo verde exprimido, una cesta de fruta y una fuente de magdalenas. A pesar de lo bien que se había planificado la reunión, solo había asistido la mitad de los empleados habituales. Jo sintió una punzada de preocupación. Sin lugar a dudas, algo marchaba mal.

—Hola, Jo.

—Buenos días, Jo.

—Aún no estamos todos, jefa.

—Ya lo veo. —Frunció el ceño—. ¿Dónde se han metido todos los demás? Espero que no estén de baja. Aún quedan varias cajas de libros de Pascua por desempaquetar en la sala Beatrix Potter, y ese escritor de Bend que habla de la naturaleza firma esta tarde. —Unos cuantos empleados cruzaron miradas dubitativas.

—Ha cancelado hace una hora.

—¿Qué? —Jo se puso en jarras. Era una falta de consideración cancelar una firma de libros en el último momento, y sobre todo en Bruebaker’s, un lugar muy codiciado para aquella clase de actos. Iban a tener que devolver inventario sin firmar—. ¿Por qué?, ¿por la tormenta? Los meteorólogos dicen que ya ha pasado lo peor. Esto es el noroeste del Pacífico, por el amor de Dios. Todo el mundo sabe que aquí llueve.

—Esa fue la predicción de ayer —respondió Adam. Jo advirtió que miraba hacia los demás.

—¿Entonces?

—Resulta que ha habido un accidente bastante gordo y han cerrado el puente, y se espera que la próxima tormenta sea muy intensa. Lo llaman un río atmosférico. Creo que ya han retrasado vuelos. —Adam se frotó la mandíbula. El pelo, que le llegaba por los hombros, aún estaba húmedo por la ducha. Jo sintió ganas de decirle que debería habérselo peinado antes de recogérselo en una coleta, pero se mordió la lengua.

Adam era aficionado a las lecturas sobre revolucionarios y aventureros. Era fanático de títulos como Diarios de motocicleta, del Che Guevara, y Salvaje, de Cheryl Strayed. Le interesaba cualquier cosa relacionada con jóvenes que emprendían aventuras por su cuenta, recorrían las tierras o combatían la injusticia social. Era un muchacho con una pasión floreciente.

Adam tenía veintisiete años, y Jo, cincuenta. A sus ojos, ella era probablemente una anciana. A veces Jo tenía la sensación de que él se sentía exageradamente obligado a ponerla al día. Aquella mañana no había sido la excepción.

Jo sacudió la cabeza y miró más allá de Adam. La tienda abriría pronto y estaban perdiendo el tiempo.

—¿Le importaría a alguien intentar ponerse en contacto con el resto de nuestro personal?

—Además, Regina Anderson ha estado intentando hablar contigo —intervino Jade, del equipo de inventario de la mañana. No era propensa a dirigirse a grupos, y se le enrojecieron los mofletes—. Ha llamado varias veces en lo que va de mañana.

Algo duro, como un guijarro, se alojó en la garganta de Jo. No sabía a ciencia cierta qué significaba aquello, pero las posibilidades eran suficientes para llenarla de ansiedad. La antipática consejera delegada de la empresa era reacia a comunicarse por otra vía que no fuera el correo electrónico.

—¿Regina ha estado llamándome? ¿Ha dicho por qué?

Jade negó con la cabeza; el largo flequillo se le metía en los ojos.

—Dice que le ha pasado algo al señor Bruebaker.

—¿Qué? —Sintió el guijarro calcificarse en la garganta.

—No ha dicho nada más. Que ha intentado llamarte al móvil, pero que no contestabas.

Jo se maldijo por no haber activado antes el sonido. Parecía nueva. Con dedos nerviosos, se hurgó los bolsillos. Todos guardaban silencio en la sala de descanso, esperando a que ella reaccionara. Su mano dio con el frío dispositivo justo cuando vibraba.

—¿Diga?

—¡Jo! —Una voz tensa cruzó la línea—. Ay, menos mal que ya estás localizable.

«Siempre estoy localizable», pensó Jo. Aunque no lo había estado esa mañana. Dio la espalda a la habitación llena de caras y se apretó el teléfono contra la oreja. Al parecer, Regina estaba en un sitio público; se oía una ruidosa cacofonía de voces de fondo. La mente de Jo iba a toda velocidad, tratando de deducir desde dónde podría haber llamado.

—¿Todo va bien? —preguntó Jo.

—Un momento; tengo que salir al pasillo. —Se oyó un sonido ahogado cuando Regina se apartó el teléfono de la oreja.

«¿Qué le habrá pasado al señor B.?». —Jo caminaba en círculos mientras esperaba. Normalmente estaba al tanto de todo lo que tuviera que ver con su jefe y su tienda.

«Eres mi mano derecha —le había dicho él más de una vez—. Te lo digo más que a mis propias hijas». Jo cerró los ojos con fuerza y recordó la última vez que él le había dicho esas palabras. Estaban tomándose sendas tazas humeantes de té Earl Grey en la abarrotada sala de descanso, después de una presentación de un autor. Puntuó el comentario con su guiño característico mientras soplaba el té. Jo nunca se cansaba de ese guiño ni de la sensación de confianza que lo acompañaba.

Llevaba veintidós años presentándose fielmente en el trabajo. Mucho antes de que Regina entrara en escena, Jo ya estaba allí, encargándose de que se hicieran las cosas. Era la gerente que más había durado en toda la historia de la librería.

Y el vínculo personal de Jo con Arnold Bruebaker, el fundador de la tienda, también había crecido a lo largo de los años. Lo que había empezado como una relación entre mentor y aprendiz se había convertido poco a poco en algo más familiar. A Jo le gustaba pensar en el señor Bruebaker, su verdadero jefe, como una especie de figura paterna, ya que ella había perdido a sus padres. Sabía que, en secreto, el señor B. albergaba sentimientos parecidos. Era un hombre bueno y generoso. Cuando se jubiló o afirmó que se jubilaba, hacía unos años, había dejado el negocio en manos de Regina.

«Regina», pensó Jo exasperada. La consejera delegada de la tienda podría ser muy trabajadora, pero no pasaba mucho tiempo por allí. No conocía aquel lugar tan bien como Jo, ni de lejos.

—Escucha, Jo. —Regina respiró pesadamente al teléfono. Jo casi podía olerle el familiar café de tueste oscuro en el aliento—. Tenemos un problema tremendo.

—¿Y cuál es?

—No quiero alarmarte, pero Arnold ha tenido un ictus.

«¿Un ictus?».

—¿Qué? ¿Cuándo? —Jo sintió que le flaqueaban las rodillas. Se sujetó al respaldo de una silla cercana.

—Ayer.

—Oh, no. —No le había fallado la intuición: algo marchaba mal, aunque en ese momento no supiera qué. Se mareaba con tan solo pensar que su adorado jefe estaba desvalido o algo peor.

—Estoy en el hospital —continuó Regina—. Las hijas de Arnold están en camino. Su vuelo llega con retraso. He estado hablando con los médicos y transmitiéndoles la información en su ausencia. Tiene mala pinta, Jo. Está muy débil.

—¿Sí? —Intentó tragar, pero el guijarro calcificado le creció en la garganta. Un millón de preguntas le rondaba la cabeza, pero tenía los labios entumecidos. ¿Cómo era posible? No hacía ni una semana había estado charlando con el señor B., que se encontraba perfectamente. De hecho, era sorprendente que estuviera en tan buena forma con ochenta y seis años. Jo sabía que no cuidaba mucho la alimentación, que lo que guardaba en la nevera siempre estaba rozando las que ella consideraba fechas de caducidad peligrosas, pero también le gustaba ir al centro para «estirar las piernas» con regularidad. Seguía bastante activo para su edad.

—Siento que hayas tenido que enterarte así. Todo ha sido muy rápido. En cualquier caso, ahora está en cuidados intensivos, bajo supervisión constante.

—Oh, Dios mío. —Jo sintió que se le anegaban los ojos—. ¿Puedo ir a verlo?

—No. Lo siento, pero no admiten visitas. Solo puede venir la familia; yo soy su representante hasta que lleguen Suzanne y Jane.

—Oh. —Jo intentaba con todas sus fuerzas no llorar por teléfono. Ni siquiera le permitían visitarlo—. Entonces, ¿qué puedo hacer?

—Cierra la tienda —respondió Regina tras una pausa incómoda.

Jo parpadeó. No podía haber oído bien; sin duda estaba en shock.

—Perdona, ¿qué has dicho?

—Jo. —La voz de Regina adquirió de repente un tono cortante, más propio de la Regina que Jo conocía, la mujer a la que se podía encontrar hojeando Vayamos adelante, de Sheryl Sandberg, en el pasillo de los libros de negocios, mientras esperaba a que Jo la pusiera al día en lo tocante a los números—. No debería sorprenderte; las hijas de Arnold llevan años queriendo que su padre venda la tienda. Es que no es nada rentable, y se supone que ya debería estar jubilado. Ha sido un lastre para ellas en muchos aspectos. Está a punto de vencer el contrato de alquiler, y para renovarlo piden una cantidad exorbitante. Lo sabes tan bien como yo.

—¿Sí? —Jo era vagamente consciente de aquello. Se trataba de un edificio histórico perteneciente al Ayuntamiento, y había oído que los precios se estaban disparando en el centro. Aun así, Bruebaker’s Books era toda una institución. También era el sueño del señor Bruebaker; ni se le pasaría por la cabeza echar el cierre. Aquella librería estaba entretejida en la esencia misma de la vida de Portland. Lo sabía todo el mundo, incluida Regina.

Bruebaker’s era el establecimiento más popular de todo Oregón, tal vez de todo el noroeste del Pacífico. No hacía mucho, lo habían proclamado la Torre Eiffel del noroeste del Pacífico. No era de extrañar que el señor B. sintiera la necesidad de supervisarlo personalmente de vez en cuando, incluso después de haberse «jubilado». Su bebé se había convertido en una librería enorme, un pilar de la comunidad, y, además, funcionaba como una máquina bien engrasada.

«Esto no tiene ni pies ni cabeza». Jo sintió que las extremidades no la sujetaban y se preguntó si así serían las experiencias extracorporales.

—Vamos, Jo, no te hagas la tonta —dijo Regina—. No es la primera vez que lo oyes. Además, sus hijas pueden conseguir un poder notarial si lo solicitan. En este momento, Suzanne y Jane deben centrarse en la salud de su padre, no en un negocio que hace aguas. Me han pedido que cierre la tienda. Con efecto inmediato. Quieren desalojar el local y seguir adelante antes de que su patrimonio quede más mermado. Con la atención médica de su padre van a enfrentarse a un incremento de los gastos. Es demasiado. He accedido a cumplir sus deseos.

«¿Y qué sacas tú de este trato?». Jo, estrujando el teléfono, visualizó una cuantiosa indemnización. Una amarga mezcla de ira y miedo se agitó en su interior. Eso no se ajustaba en absoluto a los deseos del señor B., que quería a la librería más que a la mismísima vida. Desde siempre.

¿Cómo se atrevía Regina? ¿Cómo se atrevían Suzanne y Jane? ¿De verdad estaban tan obsesionadas con el dinero? Ni siquiera era el objetivo de la tienda. El dinero nunca había sido lo importante; lo era la comunidad literaria, sin lugar a dudas.

«Y en cuanto se llevan al señor Bruebaker al hospital, ¿lo primero que se les ocurre a ellas es cerrarle el negocio? ¿Sin su consentimiento?». Era absurdo. Jo sabía que el caserón de su padre les bastaría y sobraría para vivir muy holgadamente.

¿Cuáles serían las verdaderas intenciones de Regina y las hijas del señor Bruebaker?

—Incluso si estuviera de acuerdo en hacer lo que me dices —masculló Jo apretando la mandíbula—, ¿qué pretendes que haga con todos nuestros clientes? ¿Y con el personal? ¿Y con todos los actos que tenemos programados? —Volvió la cabeza y sintió el peso de una docena de pares de ojos. Sin duda, Regina entraría en razón y se daría cuenta de que cerrar la tienda era mucho más complicado de lo que había previsto, ¿verdad?

—Déjame a mí los asuntos logísticos. —El tono de Regina se volvió irascible; saltaba a la vista que no le gustaba que le llevaran la contraria—. Redactaremos una declaración cuanto antes. Por ahora, ¿por qué no publicas algo breve en las redes sociales? Di que la tienda ha cerrado por una emergencia familiar y no des más detalles de momento. Ya negociaremos más adelante el finiquito de los empleados y tu... indemnización. Por ahora, mi obligación es respetar los deseos de las hijas del señor Bruebaker, y la tuya, cerrar la tienda. Tienes dos horas. Luego hablamos. Tengo que salir.

La línea se cortó.

2

—¿Dos horas? —preguntó Jo en voz alta. Sentía el estómago como si le hubieran dado un buen puñetazo. Se desplomó en una silla plegable metálica. Le daba vueltas la cabeza. Lo que había propuesto Regina era imposible, inimaginable. La invadió una especie de visión de túnel. ¿Estaba soñando? Era como si hubiera llegado al trabajo por la mañana y hubiera caído en un universo paralelo.

De repente tenía varios cuerpos al lado, inclinados hacia su rostro sudoroso, escudriñándolo. Entonces se dio cuenta de que le llovían las preguntas.

—¿Qué pasa?

—¿Qué te ha dicho?

—¿Todo va bien?

Aún aturdida, Jo miró el grupo de rostros nerviosos y sintió que palidecía. Tendría que decirles la verdad. Se lo merecían.

—No —respondió—. Nada va bien. El señor Bruebaker está en el hospital, y parece que tenemos que cerrar la tienda. Ahora mismo.

Invadió la estancia un ruido blanco mientras ella, sentada en su silla, seguía sumida en la conmoción. Bruebaker’s iba a cerrar sus puertas.

—¿Cerrar la tienda? —Adam se le acercó un poco—. ¿Qué significa eso? ¿Y qué pasa con las presentaciones, los clientes y, ya sabes, nosotros?

—No... No lo sé. —Jo tragó saliva. Adam tenía razón.

Jo se retorció las manos y se preguntó por dónde empezar. Con una larga lista de tareas pendientes, no podía permitirse el lujo de hacer cábalas sobre los posibles resultados del cierre de la tienda. Tenía que pasar por alto la sensación de vacío de visitar la sala Beatrix Potter, en la primera planta, y no encontrar la alfombra cubierta de cuerpos diminutos, reunidos para la habitual lectura de Shel Silverstein. Tenía que aceptar la terrible decepción de tantos autores expectantes ante la cancelación de sus firmas de ejemplares. Y cualquier duelo por los cientos de rostros que acostumbraba a ver asomarse a la librería por primera vez tendría que esperar, tal vez para siempre.

Además de la abrumadora sensación de pérdida, el cierre, aunque solo durase un día, supondría un duro golpe para la comunidad. Estaba segura de que las hijas del señor Bruebaker exageraban la importancia del ictus. Ni siquiera se habían parado a pensar en qué medida podría afectarlo la noticia del cierre de la tienda cuando se recuperase. Seguro que no. Con un poco de suerte, se dijo Jo, todo se resolvería y todo el mundo recuperaría el sentido común. No podía tratarse de una decisión definitiva.

No podía ser.

De momento, su equipo y ella debían concentrarse en rechazar clientes, posponer actos con escritores, intentar detener las reposiciones de inventario y encargarse de toda una serie de asuntos en los que aún era incapaz de pensar. Se dio un tirón del jersey de lana; de pronto, el contacto en el cuello le resultaba asfixiante. ¿Cómo podrían difundir la noticia en las redes sociales, en los canales de distribución y entre los numerosos empleados que, al parecer, se habían quedado en paro?

Lo que faltaba. Los empleados. Menudo desastre.

—¿Qué vamos a hacer ahora? —se preguntó en voz alta Grayson, un chico flacucho que llevaba una camiseta de Pabst Blue Ribbon. Recorrió la sala con los ojos en busca de respuestas—. Mi compañero de piso se acaba de largar, y el alquiler vence mañana mismo. Ya estaba bastante jodido; no están las cosas como para que me quede sin trabajo.

—Es una putada —dijo Adam, sacudiendo la cabeza.

—Muy grande —confirmó Grayson, cabizbajo.

—Seguro que a la familia del señor Bruebaker se le ocurre algo. —Jo se acercó para darle unas palmaditas en el huesudo hombro. No era propensa a practicar la interacción física con el personal, pero ese pobre chico parecía necesitarlo. Estaba tan delgado que Jo se preguntó si tendría suficiente dinero para comprar comida adecuada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le temblaban los dedos. Se apresuró a apartar la mano y se alejó antes de que nadie se diera cuenta. La verdad era que no tenía ni idea de lo que podían hacer. Toda esa crisis se había presentado sin previo aviso. Aparte del sueldo de los empleados por el trabajo de ese día, no sabía muy bien qué más cubriría la tienda.

—¿Esto significa que voy a quedarme sin prestaciones? —preguntó otra voz.

Un murmullo apagado recorrió el grupo.

Jo plantó las manos en el extremo de la mesa y los hizo callar.

—Calma, chicos. Enfermo o no, el señor Bruebaker espera que nos encarguemos de la tienda. Vamos a centrarnos en nuestro trabajo y cerrar, tal como nos han pedido. Paso a paso, ¿de acuerdo?

El grupo guardó silencio.

—Pero nunca habíamos cerrado. —Adam se rascó la cabeza, no muy convencido—. Este sitio abre los trescientos sesenta y cinco días del año. Es todo un pilar. Hasta los festivos. La gente cuenta con nosotros.

Jo observaba; el zumbido de la indignación se hacía contagioso. Sus nervios también reaccionaban alterándose.

—¡Sí! —dijo Grayson.

—Sí, tiene razón. Este sitio es icónico.

—Del todo.

—¿Qué vas a hacer, Jo?

Jo apretó los dientes. Las reacciones la atravesaron como una andanada de flechas ardientes, cada una con una rapidez pasmosa que dejaba un dolor punzante. El personal tenía razón.

—No lo sé —murmuró; se puso en pie y salió de la sala de descanso, en dirección a la cercana hilera de cajas registradoras de la parte delantera de la tienda—. Necesito pensar.

Simplemente, no era el momento para enfadarse. Seguiría las órdenes de Regina, por ahora. Albergaba la esperanza de encontrar una manera de convencer a las tres mujeres de que cometían un gran error y así conseguir que reabrieran la tienda en un día o dos. Mientras tanto, se estremeció al pensar en la posible pérdida de ventas, aunque fuera solo por una tarde.

Frente a ella, en la planta baja, los pulcros expositores contenían un arcoíris de diarios, postales, juegos de escritura y otros regalos. Cada una de las cuatro paredes estaba forrada de lado a lado con estanterías que llegaban desde el suelo hasta el techo, todas rotuladas y organizadas por géneros. En el centro, las largas cintas que creaban hileras serpenteantes para hacer cola frente a las cajas esperaban a llenarse de clientes satisfechos con su preciada mercancía entre las manos. A Jo le dolía el corazón mientras miraba alrededor. Aquel día no habría clientes, ni al siguiente, ni siquiera en lo sucesivo. Su preciosa tienda ya no tenía futuro.

Y sin tienda, Jo tampoco tenía mucho futuro. Aquel pensamiento la paralizó. Antes de que pudiera controlarlo, un sonido gutural escapó de las profundidades de su ser. Para evitar desmoronarse por completo, se sujetó con fuerza a un expositor de marcapáginas e intentó recuperar el aliento antes de que la vieran.

«Esto no puede estar pasando».

Los repentinos golpes en una puerta lateral le llamaron la atención. Giró justo a tiempo para ver entrar al encargado de mantenimiento del edificio con una sonrisa sombría.

—Hola, Jo. —Truman acompañó el saludo con un movimiento de cabeza. Cuando caminó hacia ella, Jo vio que llevaba unos pantalones de tiro bajo de color caqui, acompañados, como de costumbre, de un cinturón de herramientas y un ligero olor a serrín. Era frecuente verlo por el edificio, reparando alguna estantería o pegando con cola alguna vitrina. Por muy concurrido que Bruebaker’s estuviera siempre, eso no significaba necesariamente que fuera próspero. Jo oyó una vez a Regina referirse al presupuesto de mantenimiento de la librería como nada más que «parches y remiendos». La tienda sufría mucho desgaste.

La consejera delegada no erraba mucho en su apreciación.

—Hola, Truman. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Te ha llamado Regina?

—Sí —asintió cabizbajo.

¿Qué le habrían encomendado? Por la barba entrecana que le salpicaba la mandíbula, era evidente que había corrido a la librería nada más recibir la llamada, cuando aún no se había afeitado. A fin de cuentas, todavía era muy temprano, y Truman no solía aparecer hasta bien entrada la tarde.

Truman llevaba en Bruebaker’s casi tanto tiempo como Jo. Se había convertido en una especie de amigo a lo largo de los años, y muchas veces se pasaba por la sala de descanso para disfrutar de un rato de charla con una taza de café solo, o para llevar bolsas de manzanas del árbol que tenía en casa. Jo lo había visto ganarse a los empleados con su carácter relajado y sereno. A ella le gustaba su forma de escuchar a los más jóvenes, siempre paciente y atento, listo para responder. Quizá por eso, muchos jóvenes de veintitantos años veían a Truman, que, como ella, superaba por poco los cincuenta, como una especie de tío.

—Qué pena lo del señor B. —dijo Truman en voz baja.

Jo languideció. Oír el apodo del señor Bruebaker hizo que todo pareciese más real.

—Sí, ¿verdad?

—La jefa quiere que te ayude a cerrar esto —dijo Truman. Miró ansioso a su alrededor mientras se agitaba con las manos las monedas sueltas de los bolsillos—. Ha dicho algo sobre clavar tablones en las puertas y colocar algún letrero permanente.

Jo se sobresaltó. ¿Vallar las puertas? ¿Poner un letrero? Todo sonaba tan exagerado y siniestro...

—Virgen santa, es como si estuviéramos condenados o algo así.

—Desde luego. —Truman se encogió de hombros.

—¿Estás de acuerdo con esa medida tan drástica? ¿Crees que tenemos que cerrar esto solo porque las hijas de Bruebaker quieren perderlo de vista?

Truman osciló sobre los talones. Movía la mandíbula adelante y atrás, como si estuviera rumiando los hechos.

—No lo sé, la verdad. Creo que el señor B. está bastante grave; sus hijas no parecen muy convencidas de que vaya a salir adelante. Según Regina, es una cuestión financiera. Tal como me lo ha pintado, las cosas van fatal. Ya sabes...

Jo asintió. Sí, ya sabía. La tienda llevaba un tiempo sin ser rentable. Aun así, el creciente malestar de su estómago le decía que lo que estaban a punto de hacer no era correcto. Desease lo que deseara la familia, no estaba bien renunciar a la tienda.

Además, a quien guardaba lealtad era al señor B., no a Regina ni a sus hijas. Truman no tenía la misma relación que ella con el señor Bruebaker. Estaban hablando de su mentor, de su amigo. A Jo le escocieron los ojos al recordar haber estado sentada a la mesa de la cocina del señor B. tan solo un mes antes, comiendo galletas saladas y sopa de tomate mientras debatían el estado de la industria editorial. Esas comidas periódicas con el señor Bruebaker eran uno de sus pasatiempos más preciados. Era lo más parecido a una comida familiar que podía disfrutar. Pensar en él acostado en una cama de hospital, sin más compañía que la de Regina, le hizo apretar el puño.

—Regina dice que no admiten visitas, pero igual debería ir de todas formas. A lo mejor consigo hacerla entrar en razón y decirle al señor B. lo que está pasando. —Su voz se apagó mientras imaginaba la escena.

—¿Has estado alguna vez en Cuidados Intensivos? —preguntó Truman negando con la cabeza.

—La verdad es que no.

—Pues yo sí, y no te hagas ilusiones. Hay que ser de la familia para entrar, y, de todas formas, casi todos los pacientes están idos o inconscientes. No es un sitio para reuniones de negocios.

Jo asintió y resopló. Por supuesto, era lo que cabía esperar. Se dijo que probablemente estaba en la fase de negación, era lo más que podía hacer para contener las lágrimas.

En un esfuerzo por mantenerse ocupada, se acercó a las cajas registradoras y las abrió una por una para inspeccionar el contenido. Truman se apoyó contra el mostrador, a la espera. Mientras introducía las manos en cada cajón para asegurarse de que no quedara nada de la noche anterior, levantó la vista brevemente. Truman seguía mirándola en silencio. Nerviosa, empezó a moverse más deprisa, con la esperanza de que él no la viera temblar.

En todos los años que había pasado en la tienda, jamás le habían pedido que la cerrara. Ni que decir tiene que había planes de contingencia para desastres naturales, francotiradores y hasta robos. Pero todos esos casos eran hipotéticos, y ninguno de ellos había llegado a presentarse. Por lo que a ella respectaba, Bruebaker’s iba a durar toda la vida. Y no estaba preparada, ni por asomo, para afrontar un giro tan desconcertante de los acontecimientos, sobre todo porque amenazaba con poner fin a todo su universo conocido.

Cerró de golpe el cajón de la última caja y sintió que se le humedecían los ojos.

—Truman —susurró—, no sé cómo hacer esto.

Unas líneas profundas se formaron en las sienes del hombre, y su cara se reorganizó en una sonrisa empática.

—Te entiendo. Llevamos un par de décadas viniendo casi a diario. Es como un segundo hogar para mí. Demonios, es como un segundo hogar para muchos de nosotros. Si quieres que te diga la verdad, cuando venía para vallar la puerta, esperaba que me quitaras la idea de la cabeza.

Jo se enjugó los ojos, confundida.

—¿En serio?

Él asintió.

Jo sintió una opresión en el pecho. Por la forma en que Truman hablaba, cualquiera diría que ella tenía voz y voto en aquello, pero no era así. Regina había dejado clara su postura, que, al parecer, coincidía con la de las hijas del señor Bruebaker. ¿Qué esperaba Truman que hiciera ella? ¿Agitar una varita mágica y arreglarlo todo? ¿Abrir las puertas y dejar entrar a los clientes pese a todo?

Un montón de situaciones posibles le rondaban la cabeza. Ninguna de ellas detuvo los temblores. No parecía haber manera de evitar el cierre.

—Truman, no puedo...

Antes de que pudiera terminar la frase, Adam se asomó a la sala, con los ojos brillantes de entusiasmo. En aquel momento parecía emanar electricidad, cosa bastante sospechosa. Adam era muy dado a revolver avisperos.

Casi todos los miembros del personal le pisaban los talones, expectantes.

—Hola, Jo. Tengo que hablar contigo.

—Vale. —Jo frunció el ceño. No sabía qué tramaría Adam, pero la última vez que lo vio así, descubrió que acababa de reorganizar los expositores de los extremos de la sala Ken Kesey, colocando pizarras en las que se planteaban preguntas bastante controvertidas e intrusivas a los clientes. Afirmó que se había inspirado en los relatos del autor de Oregón y quería que los clientes se sintieran igualmente estimulados. El plan fracasó; las quejas no tardaron en llegar a Jo, que estaba en otra planta trabajando con un nuevo vendedor. Tuvo que reprender rápidamente a Adam y pedirle que desmantelara su proyecto.

Jo se cruzó de brazos y se preguntó si pretendería resucitar sus viejas pizarras para el cierre de la tienda. Tal vez se le hubiera ocurrido una forma original de alertar a los clientes sobre los aciagos acontecimientos.

—Dime. —Jo dejó lo que estaba haciendo y se cruzó de brazos.

—Ya sé que la familia del señor Bruebaker quiere que cerremos y nos vayamos a casa y todo eso. Y que Regina, al parecer, piensa que esto —extendió la mano para señalar el espacio alrededor— debería venderse o destruirse o lo que sea. Pero no es nada que quiera presenciar. Este sitio es una institución. Y lo que están diciendo suena mucho a Fahrenheit 451, ya sabes.

Jo suspiró. Adam se estaba pasando de dramático.

—Tranquilo, Adam, nadie ha hablado de quemar ningún libro.

—Eso dices, pero no puedes estar segura, ¿verdad? ¿No te acuerdas de cuando el alcalde cerró The Arcadery, en el este, después de la sobredosis de esas dos chicas? Ese lugar también era icónico y el público rogaba que reabriera, pero, en vez de cooperar con el propietario para cambiar las cosas, lo borró del mapa. ¿Quién te dice que aquí no va a pasar lo mismo?

Jo se pasó una mano por la cara. El estómago le dio un vuelco, al borde de las náuseas. Adam no se equivocaba. Aun así, ella tenía que controlar la situación. La naturaleza rebelde de Adam tendía a propagarse.

—Entonces, ¿qué propones exactamente? ¿Que protestamos? —Jo midió sus palabras; no estaba segura de querer oír la respuesta.

—Sí, ¿por qué no? —Adam se iluminó—. Creo que deberíamos negarnos a cerrar.

—¿Qué? —Jo sintió que se quedaba ojiplática. No podía hablar en serio. Tal vez no le funcionaran correctamente los oídos a causa del estrés, pero habría jurado que Adam sugería limitarse a desobedecer las órdenes de Regina.

Jo hundió la cabeza entre las manos. ¿Cuál sería la mejor forma de honrar a su amado jefe? Sin duda, le gustaría que la tienda siguiera funcionando, con él o sin él. Jo estaba completamente segura. Sin embargo, la idea de atrincherarse en el edificio, durante el tiempo que fuese, le parecía una locura. Por el amor de Dios, era una librería, no un hotel.

Aun así..., una pequeña parte de ella también sabía que la idea de Adam de desobedecer las órdenes de Regina podría ser su mejor oportunidad para forzar la mano a las hijas. Si el público se enteraba de lo que ocurría, podría prestar apoyo a los empleados de la librería. De allí podía salir algo bueno. En honor a la verdad, no tenía forma de saberlo realmente. Pero lo que sí sabía era que, si la tienda tenía posibilidades de reabrir, el personal, ella incluida, volvería a tener trabajo.

«Y podría seguir llevando la vida que me gusta», pensó.

Truman, que había estado escuchando, dejó escapar un débil gruñido. Jo lo interrogó con la mirada. Por la forma en que tenía doblados los brazos a sus espaldas y por su sonrisa de soslayo, Jo no podía deducir si estaba divertido o impresionado con el arrebato del joven.

Jo se aclaró la garganta. Era importante que Truman no echara más leña al fuego de Adam.

—No creo que esté bien deshacerse de este sitio —dijo Adam—. Es la salida fácil.

Jo resopló por la nariz. Adam veía la situación a través de la lente de un niño obstinado que se negaba a recoger sus juguetes e irse a casa.

—Esto va en serio, Adam. Regina lo ha dejado clarísimo. La familia está preocupada por la salud del señor Bruebaker y por la inestabilidad económica del negocio. No tenemos permiso para hacer lo que queramos; esto no es nuestro. Y estoy razonablemente segura de que, a partir de mañana, ni siquiera trabajaremos aquí oficialmente. ¿Lo entiendes?

—Sí. —Adam se irguió y desaparecieron las arrugas de su camisa vaquera descolorida. Los ángulos de su rostro decidido se endurecieron.

Jo miró más allá, a la media docena de empleados que estaban detrás de él con expresión similar. Se le hundió el corazón.

—Y sabiendo todo eso, ¿sigues sin querer que cierre la tienda? —preguntó Jo.

Anna dio un paso adelante, extendió la mano y la puso en el brazo de Adam para indicarle que ya seguía ella:

—Entendemos que, por ahora, hay que cerrar la tienda al público. Obviamente, no queremos arriesgar el negocio. Pero es importante que demostremos lo decididos que estamos a mantener Bruebaker’s con vida, pretendan lo que pretendan las hijas del señor B. Lo que quiere decir Adam es que algunos esperamos quedarnos y ver si hay alguna posibilidad de salvar la tienda. No me imagino abandonando las primeras ediciones de la sala de libros raros. Todos sabemos que a Regina no le importan esas cosas, pero yo no podría mirarme al espejo si no lo intentara al menos.

Un silencio prolongado e incómodo llenó el espacio que las separaba. A Jo se le secó la boca. Anna tenía razón. Una cosa era que Adam soltara una perorata extravagante, y otra, que Anna, puede que su empleada más sensata, estuviera de acuerdo. Eso la hizo reflexionar.

—Consideraré la idea de quedarme y ver si puedo convencer a las hijas del señor B. para que me dejen reabrir la tienda. Pero tendré que encargarme yo sola; no tengo la menor intención de meter a todo el equipo en problemas. No es vuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? —Jo recorrió la sala con la vista, tratando de calibrar la reacción.

—No —respondió Adam sin pensárselo—. No estamos de acuerdo. Algunos también queremos quedarnos. Estamos tan enamorados de este sitio como tú.

A Jo se le encogió el estómago.

—Me parece —Truman se incorporó, se apartó del mostrador e inclinó la cabeza hacia Jo— que tienes una revolución entre manos.

Adam alzó un puño por encima de la cabeza.

—¡Desde luego!

—¡Vamos a ocupar Bruebaker’s! —gritó otra voz.

—¡No aceptaremos un no por respuesta! —dijo alguien desde la parte de atrás.

Anna respondió a la mirada atónita de Jo con una expresión firme. Hablaban muy en serio.

Una oleada de calor recorrió el rígido cuerpo de Jo. Parecía que iban a apoderarse de la tienda. La pregunta era: ¿con qué fin?

3

Habían pasado dos horas y Jo aún no tenía nada remotamente semejante a un plan sólido. A instancias de los otros, llamó a Regina y le pidió más tiempo, alegando que había demasiadas cosas que hacer. Le dio hasta el mediodía.

Al parecer, el tiempo también era la principal preocupación de los demás. Un sorprendente mensaje de Suzanne Bruebaker apareció en la pantalla de Jo.

Suzanne: Hola, Joanna. ¿Algún problema para cerrar la tienda?

Jo: No, solo necesitaba más tiempo para atar unos cabos sueltos. El personal y yo estamos en ello ahora mismo.

Suzanne: Bien. Daos prisa, por favor.

Jo no pudo contener un resoplido. Suzanne era como Olive Kitteridge en todos los sentidos: directa e intransigente. Jo quería preguntarle cómo estaba el señor Bruebaker, pero los tres puntos desaparecieron de la pantalla, lo que le indicó que Suzanne había dado por finalizada la conversación.

Otros tres trabajadores se apresuraron a esfumarse cuando Adam se puso a desfilar por la zona de ventas al grito de: «¡El poder para el pueblo!». Jo sabía que era una broma, pero no le encontró la menor gracia. Un vendedor llamado Jimmy y uno de sus homólogos de la planta superior pusieron los ojos en blanco y murmuraron que no compartían precisamente la desenfrenada tendencia de Adam al activismo social. Después de intercambiar preocupaciones en voz queda, los dos recogieron sus cosas y se despidieron. Justo detrás de ellos apareció Fiona, una mujer tranquila con aspecto de bibliotecaria.

—Eh... ¿Jo? —dijo.

—¿Sí?

—Aunque me encanta la tienda y me saca de quicio que cierre, tengo que pensar en mi madre. Está enferma y...

—No digas más —respondió Jo. Esa pobre chica no tenía la menor obligación de quedarse. A fin de cuentas, su plan no tenía nada de plan; más bien había sido un impulso.

Aparte de Anna y de ella, formaban el resto del grupo Adam, Grayson, Jade y otros dos del equipo de inventario matutino de esta, que parecían estar discutiendo en voz baja entre ellos. También estaba Wendy, de la cafetería, que guardaba silencio y se retorcía los flecos de la bufanda de ganchillo entre los dedos, con expectación nerviosa. Wendy estaba entre las numerosas empleadas que mostraban predilección por cualquier cosa relacionada con Jane Austen. Jo se preguntó en ese momento si Wendy tendría arrestos para secundar un plan tan radical.

Por último estaban Jack y Leo, dos miembros del personal bastante desconocidos de la sala Hemingway, de la planta de arriba. Si esos dos leían algo, Jo suponía que serían fans de las historias en que los personajes buscaban escenarios utópicos apartados de las normas convencionales. La playa, de Alex Garland, le acudió de inmediato a la mente. Tanto Jack como Leo tenían el aspecto de lo que ella llamaba «buscadores de diversión», hombres jóvenes deseosos de embarcarse en algo emocionante y quizá peligroso. Saltaba a la vista en sus sonrisas bobaliconas.

Jo, mordisqueando la patilla de las gafas de lectura, inspeccionó los rostros uno por uno, preguntándose quién más se marcharía. «Deberían irse todos y dejarme intentar esto por mi cuenta», pensó. Pero también entendía que no habría forma humana de disuadir a algunos de ellos.

—Uh... —dijo una de las mujeres del equipo de inventario, mirando a Jo—. Pues hemos estado hablando y..., bueno, creo que nos vamos.

—¿Qué? No, ¿en serio? —gimió Adam—. ¿Por qué?

La mujer se sonrojó y se hundió en su silla.

—Bueno, es solo que todo esto está pasando muy deprisa, y no estamos seguras de que sea... prudente. Y, en fin, tenemos familiares, pareja y gente que se preocuparía mucho por nosotras, ¿sabes?

Adam fue a decir algo, pero Jo no le dio ocasión:

—Sí, lo entendemos. Lo que nos proponemos es algo muy gordo. Lo comprendo perfectamente; de hecho, hacéis muy bien en retiraros ahora, antes de que se compliquen más las cosas. Vuestro trabajo en Bruebaker’s no incluye nada de esto. —Jo abrió los brazos para abarcar la sala—. Gracias por tu sinceridad. Puedes salir por la puerta lateral; Truman no la ha vallado aún.

Dieron las gracias y se escabulleron de la sala. Con su partida, Adam se desinfló audiblemente. Su banda de rebeldes se estaba reduciendo.

Sonó el teléfono de Wendy, que se alejó del grupo para contestar. Todos cruzaron miradas rápidas. No parecía que nadie la conociera muy bien. ¿Podrían contar con ella en aquel atolladero?

Después de una serie de tímidos murmullos y asentimientos, Wendy cogió su bolso y les deseó mucha suerte. El grupo observó la estela de su bufanda flotando tras ella mientras salía a toda velocidad del edificio.

Jo y su equipo, o lo que quedaba de él, estaban sentados alrededor de la mesa de la sala de descanso, perplejos. De los doce miembros del personal que habían fichado esa mañana, solo quedaban siete en la sala. Truman, bendita fuera su paciencia, se estaba tomando su tiempo para bloquear la entrada. Jo sospechaba que también quería proporcionarles un poco de apoyo moral. No era muy hablador, pero Jo tenía la sensación de que no quería abandonar el edificio antes que ella.

Sintió una punzada de gratitud.

—¿Todos seguís adelante con la revolución? —preguntó Truman, asomando la cabeza por la puerta, con un martillo y unos clavos en la mano.

Jo suspiró y le dedicó un encogimiento de hombros.

Adam, por supuesto, sonrió de oreja a oreja. En cierto modo, la decisión de Truman de tomarse la causa en serio le había dado la credibilidad que buscaba.

—Gracias por tu apoyo, tío.

—Yo soy neutral en esto —respondió Truman, extendiendo la palma de la mano libre—. Solo quiero asegurarme de que todos estéis bien, nada más.

—Lo intentamos —dijo Jo. Tenía intención de preguntarle a Truman hasta qué punto era neutral en realidad, cuando hubiera terminado su trabajo. Él era la única otra persona de mediana edad que había allí; necesitaba la perspectiva de alguien que tuviera el mismo nivel de madurez que ella. En secreto deseaba que Truman la llevara a un aparte y le dijera lo demencial y peligroso que era pararse siquiera a considerar las ideas de Adam; cualquier cosa que la disuadiera de seguir allí un minuto más. Pero eso no ocurrió. Truman seguía con su cara de póquer.

Truman ladeó la cabeza, inquisitivo, y Jo lo miró y dijo:

—De momento estamos haciendo todo lo posible por alcanzar algún acuerdo.

Adam se cruzó de brazos y se apoyó en el respaldo. Por la forma en que apretaba los labios con fuerza, Jo se dio cuenta de que no tenía intención de ceder ni un ápice. Esa era su postura y se atenía a ella.

—Ah. —Truman volvió a alejarse para terminar su trabajo.

Al ver que el instigador de la protesta no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, Jo decidió intentar convencer a los demás para que se fueran a casa. Giró en su silla para mirar a Grayson, que estaba ocupado vaciando a bocados el frutero. Desde luego, ese chaval necesitaba una comida en condiciones.

—¿Y tú, Grayson? —preguntó Jo, examinándolo y preguntándose si no se quedaría en la tienda más por su incapacidad para pagar el alquiler y comprar comida que por plantar cara para salvar el negocio.

Sorprendido, se pasó un trozo de plátano a un lado de la mejilla y levantó una ceja.

—¿Yo?