0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ePembaBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Esta edición incluye la siguiente introducción elaborada por el editor: Vicente Blasco Ibáñez, el impacto político e histórico de un gran literato con repercusión internacional

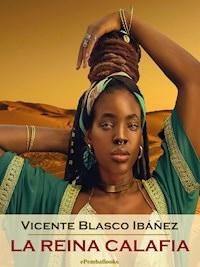

Publicada en 1923, “La reina Calafia” es una de las novelas románticas más características de la última etapa literaria del escritor español Vicente Blasco Ibáñez.

Junto al trasfondo histórico de la novela, Blasco Ibáñez presenta una historia romántica llena de matices psicológicos, muy al estilo del gran autor valenciano.

“La reina Calafia” cuenta la historia de una rica señora procedente de México que llega al Madrid de 1920 para reclamar una herencia de una amiga. Ésta conoce a Mascaró y Balboa, catedrático de literatura el primero, inventor e ingeniero el segundo. Al conocer el catedrático a la señora recuerda y cuenta quién fue la reina Calafia, la procedencia de esta historia y su autor, haciendo mención del origen del nombre de California, así como la historia del descubrimiento, colonización y repoblación de la baja y alta California.

La novela continúa con la rica americana dando muestras de su carácter y temperamento, que se identifica con el de su antecesora ficticia o de leyenda, teniendo un desenlace un tanto folletinesco y adquiriendo la novela un aire romántico.

En “La reina Calafia” Blasco Ibáñez, gran defensor del cine, anticipa la invención de los cassettes y de los vídeos, al estilo del visionario Julio Verne.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Vicente Blasco Ibáñez

La reina Calafia

Tabla de contenidos

Vicente Blasco Ibáñez, el impacto político e histórico de un gran literato con repercusión internacional

LA REINA CALAFIA

I. Lo que hizo una mañana el catedrático Mascaró al salir de la Universidad Central

II. Aguas arriba en el pasado

III. Donde se dice quién fué la reina Calafia y cómo gobernó su ínsula llamada California

IV. En el que se prosigue la historia de California y se cuenta la vida de la Santa de las Castañuelas

V. «¿Qué hace usted aquí?... El mundo es grande.»

VI. Donde van presentándose los enamorados de la reina y se habla un poco de la famosa Ciudad-Camaleón

VII. De las discusiones que tuvo Mascaró con su esposa y de un recado que le envió Florestán

VIII. Lo que pasó en la «Quinta de los Desafíos» y en el Palace Hotel

IX. Cómo la reina Calafia alabó la invención del automóvil

X. La mentira

Vicente Blasco Ibáñez, el impacto político e histórico de un gran literato con repercusión internacional

Nacido en Valencia en 1867, Vicente Blasco Ibáñez fue un personaje incómodo para el poder. Político, periodista, escritor... se manifestó abiertamente en contra de la política conservadora de los monárquicos alfonsinos y de la Iglesia. Sus posturas políticas le valieron aliados y grandes enemigos.

Se licenció en Derecho en 1888, aunque nunca ejerció. Ingresó en la masonería un año antes, con el nombre de Danton. Asistió a las reuniones del Partido Republicano Federal. En sus intervenciones públicas, descubrió que estaba dotado para la oratoria, con una gran capacidad de persuasión. Blasco Ibáñez se enfrentó a la realidad de Valencia, una región que en aquellos años sufría de precarias condiciones de vida y analfabetismo, denunciando los abusos contra los pobres. Cuando el pretendiente carlista, el marqués de Cerralbo, visitó Valencia en 1890, hizo un llamamiento desde el periódico La Bandera Federal para boicotearlo. Blasco Ibáñez fue acusado de injurias a los poderes públicos. Tuvo que huir vestido de pescador: se escondió en algunos pueblos antes de ir a París, donde pasó el invierno de 1891. Comienza su etapa periodística. Desde su regreso hasta 1905 se dedica por completo a la política. Será el político más popular de Valencia, el más temido por su capacidad de convocatoria. Un diputado carlista gritará: " En Valencia no se puede salir a la calle sin el permiso del señor Blasco Ibáñez y sus amigos". La actividad de Blasco Ibáñez se centró en su oposición a la monarquía y en sus ideales republicanos. En 1894 fundó el periódico El Pueblo, donde publicó cerca de mil artículos e innumerables gacetas o crónicas sin firma. Las clases populares reconocieron y se identificaron con el medio. En torno a su figura se creó un movimiento político llamado " blasquismo": propugnaba el republicanismo, el anticlericalismo y la reforma económica mediante el reparto de la propiedad (los antecedentes se encuentran en los sans-culottes de la Revolución Francesa: la soberanía popular no se delega, se ejerce). Fue perseguido por la justicia y encarcelado en varias ocasiones por manifestarse contra la Iglesia y la monarquía. Durante los años de activismo político escribió sus novelas más conocidas: “La araña negra” (1892), “Arroz y tartana” (1894), “Flor de mayo” (1895), “La barraca” (1898), “Entre naranjos” (1900), “Cañas y barro” (1902), “La catedral” (1903), “El intruso” (1904), “La bodega” (1905), “La horda” (1906)... En 1908 abandonó la política para centrarse en la literatura. Se traslada a Madrid, donde mantiene una intensa relación con otros escritores y artistas. Ese año publicó “Sangre y arena”, una de sus novelas de mayor éxito internacional. Tras el extraño proyecto de colonizar la Patagonia con campesinos valencianos, que le arruinó, Blasco Ibáñez decidió convertirse en un escritor internacional, fabricante de best-sellers. Se fue a París y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, vio la oportunidad de colocar grandes reportajes en la prensa. Comenzó a publicar en su editorial valenciana una "Historia de la Guerra Europea" en cuadernillos.Visita los frentes y la retaguardia, adoptando un punto de vista favorable a los aliados. Al mismo tiempo, comienza a escribir la novela que le haría mundialmente famoso y definitivamente rico: "Los cuatro jinetes del Apocalipsis". Le siguieron las novelas "Mare Nostrum" (1918) y "Los enemigos de las mujeres" (1919), que completaron la trilogía sobre la Gran Guerra, así como novelas románticas de gran calidad como “ La reina Calafia“ (1923) que definirían parte del legado literario de los últimos años del autor. Volvió a la vida política para luchar contra la dictadura de Primo de Rivera (1923-1928). Ante la tumba de Emile Zola, pronunció unas hermosas palabras: " Nació en una época en la que había que defender la libertad y la verdad, y las defendió ofreciendo el bienestar, la fama y la vida... ningún hombre que pueda tener eco en España y en el mundo entero puede callar en esta época". Blasco Ibáñez publicó posteriormente "Una nación secuestrada", donde ataca duramente la dictadura del general Primo de Rivera, un texto de gran repercusión, extendido tras la denuncia de Primo de Rivera por supuestas injurias al rey. El escritor también dimitió de la Academia. La prensa, en su conjunto en manos de la derecha de la época, inició una dura campaña denigratoria contra el político y escritor. Justo cuando comenzaba una nueva novela, un relato de su vida, "La juventud del mundo", murió de neumonía en su residencia de Fontana Rosa, en Menton (Francia), el 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir 61 años. Sus restos fueron trasladados a Valencia tras la proclamación de la Segunda República. Blasco Ibáñez fue un político y un escritor maldito para las dictaduras del siglo XX. No querían que se conociera su obra y su activismo político, por su republicanismo y anticlericalismo. Su enorme prestigio internacional molestaba a los poderes fácticos: buscaban desacreditarlo con mentiras y falsedades, para hacerlo "desaparecer". La obra de Blasco Ibáñez es actualmente poco y mal conocida.

El Editor, P.C. 2022

LA REINA CALAFIA

Vicente Blasco Ibáñez

I. Lo que hizo una mañana el catedrático Mascaró al salir de la Universidad Central

Cuatro veces por semana, después de explicar su lección de historia y literatura de los países hispano-americanos, don Antonio Mascaró volvía paseando á su casa, situada al otro extremo de Madrid.

En los primeros años de su existencia matrimonial, había vivido cerca de la Universidad. Luego, al crecer su hija única, doña Amparo su esposa, que se arrogaba un poder sin límites en todo lo referente á la administración y decoro de la familia, había creído oportuno trasladarse lejos de este barrio, frecuentado por los estudiantes. Él, además, había hecho algunos viajes al extranjero, acostumbrándose á las comodidades de otros países, y encontraba cada vez menos tolerable la vida en caserones construídos con arreglo á las necesidades del siglo anterior.

Don Antonio, después de lo que había visto en el «otro mundo»—así llamaba él á América—, aceptó con gusto la casa escogida por su esposa en los límites del barrio de Salamanca, cerca de la plaza de Toros, con teléfono en la portería, ascensor en la escalera (sólo para subir) y cuarto de baño, que, aunque pequeño, tenía los aparatos en uso corriente, no estando ocupada su bañera por cajas de sombreros, como ocurría en otras viviendas. Un «hombre de progreso» y que no era rico, debía contentarse con esto y no pedir más.

La casa quedaba muy lejos de la Universidad, pero esto le imponía la obligación de dar ocho largos paseos cuando menos todas las semanas, ejercicio oportuno y útil para un aficionado á la lectura que pasaba gran parte del día con los codos en la mesa, la frente entre las manos y los ojos algo miopes junto á las páginas de un volumen.

Terminada su clase, iba deteniéndose en varias tiendas y puestos de libros viejos, cuyos dueños le saludaban con cierta devoción al darle cuenta de las novedades adquiridas. Todos ellos conocían la especialidad del catedrático: obras antiguas ó modernas sobre América. Pero á veces, salvando las fronteras de la ciencia histórica, Mascaró extendía sus compras á las novelas y los libros de versos.

Algunos no se extrañaban de estas adquisiciones. Repetidas veces, al comprar al peso, por el precio del papel, rimeros de volúmenes olvidados, habían visto dos novelas históricas y una colección de poesías, obras escritas por don Antonio cuando era joven y explicaba literatura general en una universidad de provincia.

Así, de librería en librería, iba aproximándose á la Puerta del Sol, y á partir de esta plaza, olvidaba las ideas que le habían acompañado durante su marcha por las estrechas é incómodas aceras del viejo Madrid. En la amplia calle de Alcalá se creía otro hombre. Ya no era un catedrático de vida monótona y limitadas aspiraciones. Reaparecía el profesor Mascaró, delegado de España en congresos internacionales, y también el conferencista que había visitado numerosas universidades de las dos Américas.

Yendo hacia la parte moderna de la ciudad donde estaba su casa, se iba transformando interiormente. Su vista parecía aumentarse al encontrar el amplio desgarrón de la gran avenida terminada por el arco de la Puerta de Alcalá y las arboledas del Retiro. Creía encontrar en sus pulmones otro sabor al aire. Sus pies, al posarse sobre el asfalto de las aceras, removían en su memoria, por influencia refleja, los recuerdos del bulevar de los Italianos, de Piccadilly ó del Broadway. En esta última parte de su paseo era cuando se sentía más ágil y alegre, cuando se le ocurrían sus mejores ideas, como si el deambular fácil—sin los empellones, tropezones y malos olores del viejo Madrid—ejerciese una acción benéfica sobre su inteligencia.

Una mañana de primavera, volviendo de la Universidad, se detuvo indeciso don Antonio en la Puerta del Sol. Le atraía la calle de Alcalá, con su atmósfera de oro ligero y su agitación de las horas meridianas. Luego pensó en subir á un tranvía, para llegar más pronto á los jardines del Retiro y pasear por sus avenidas hasta la hora de comer. En su casa, como en muchos hogares de Madrid, la hora de sentarse á la mesa era las dos de la tarde. Tenía tiempo sobrado para vagar por este parque que él amaba tanto como el Museo del Prado, las dos cosas mejores de la villa, en su opinión. Pero al final se sintió atraído por un tercer deseo, como le ocurría siempre en momentos de duda.

—Tal vez será mejor hacer una visita á Ricardo Balboa. Llevo dos días sin verlo y temo encontrarle enfermo... Con estos que andan mal del corazón nunca está uno seguro.

Y subió á un tranvía, el de su mismo barrio, pues el ingeniero Balboa vivía cerca de su casa.

Quedó de pie en la plataforma trasera, para ver los automóviles y coches de caballos que pasaban casi rozando los dos lados del vehículo público. Al estar en la parte más ancha de la calle se dió cuenta de un movimiento de curiosidad que hacía detenerse á muchos transeuntes.

En el interior del tranvía algunos se levantaron de sus asientos para ver mejor, y en las plataformas sonó un cuchicheo de comentario. Todos miraban un automóvil descubierto que pasó á gran velocidad, hacia el interior de Madrid, ocupado por dos señoras. Mascaró hizo un gesto de conmiseración, como si le inspirase lástima el asombro de la gente.

«Total—se dijo—, una mujer que guía ella misma su automóvil; alguna extranjera. Y esto deja embobadas ó escandalizadas á tantas personas, como si fuese algo inaudito. ¡Ah, país atrasado!...»

Desapareció el automóvil, pero don Antonio, que era un imaginativo, siguió viéndolo cerebralmente y admirando á la mujer que lo conducía, á pesar de que la rapidez de su tránsito no le había permitido conocer su rostro.

El catedrático guardaba de sus tiempos juveniles una admiración instintiva por las mujeres que él titulaba «extraordinarias». Sólo las había visto en los grabados de los periódicos ó en novelas y comedias; pero ¡ay! ¡ser amado por una hembra de esta especie superior!...

Su vida era doble; una se desarrollaba monótonamente en la realidad y otra hervía con locos burbujeos, pero sin rebasar nunca los bordes de su imaginación. En el mundo limitado por el tiempo y el espacio era un esposo fiel, y mostraba un cariño tolerante y algo irónico á su doña Amparo, que le había hecho padre de Consuelito. Además, veía á través de esta hija única todas las ilusiones y deseos de su existencia práctica. Pero á solas y en el misterio de su cráneo, era un voluptuoso desenfrenado, un héroe insaciable del amor, que corría las más estupendas aventuras, pasando sin escrúpulos de una á otra, ó acometiendo muchas á la vez. Esto, en realidad, no le proporcionaba otras fatigas que las cerebrales, y su imaginación, una vez metida á fabricar pecaminosos fantaseos, no conocía el cansancio.

En su juventud le habían hecho soñar las grandes artistas de ópera. ¡Ser el hombre preferido por una de aquellas tiples, hermosas y célebres, cubiertas de joyas, buscadas por los monarcas y los grandes millonarios!... Y la pobre doña Amparo nunca pudo adivinar que el marido que estaba tranquilamente junto á ella, con los ojos entornados como si pensase una lección ó una conferencia, corría el mundo en aquellos momentos acompañando á una artista famosa.

Sus gustos habían cambiado después de los viajes que llevaba hechos á través de la realidad. Ahora admiraba á la mujer deportiva, de carne enjuta y musculosa, especie de muchacho hermoso con faldas, que parece aportar al placer el malsano incentivo de la ambigüedad del sexo. Sólo comprendía ya la belleza con faldellín blanco, un jersey de vivos colores y una raqueta en la mano. También le gustaba con gorra de hombre y las manos metidas en guantes avellanados y largos, estilo mosquetero, agarrando con fuerza inteligente el volante de un automóvil.

Con una de estas mujeres el pacífico catedrático emprendía muchas veces un viaje alrededor del mundo. Su yate afrontaba tempestades, asaltos de piratas malayos y encallamientos en islas de coral. Otras hembras de atractivos no menos varoniles le hacían ir de caza, con los brazos remangados y el rifle al hombro, por las soledades ardientes de África, en busca de panteras é hipopótamos. En repetidas ocasiones había atacado también cuchillo en mano, por salvar á sus compañeras, á un oso blanco tres veces más grande que él, sobre la infinita llanura del mar polar congelado.

Mascaró procuraba no verse mientras iba imaginando estas aventuras. Temía cortar de golpe las novelescas excursiones al darse cuenta de su estatura menos que mediana, de su cara morena, en la que empezaban á profundizarse las arrugas, de su pelo de meridional, antes intensamente negro y ahora gris en los aladares de la cabeza, de su aire de señor bonachón que parecía esparcir confianza y tranquilidad ante sus pasos. Él prefería al otro Mascaró que se agitaba en su cerebro como un demonio seductor, enloqueciendo á las mujeres sólo con mirarlas, haciéndolas marchar detrás de sus talones como gozquecillos sumisos, dejando á una para tomar á otra sin misericordia; mozo guapo capaz de meter miedo á la misma Muerte, y que cuando tiraba de revólver hacía huir al rival amoroso ó á las muchedumbres cobrizas, amarillentas ó negras que le salían al paso, sin fijarse en que iba acompañando á una ó varias señoras.

El grave catedrático acababa por reir de sus desenfrenos imaginativos cuando al fin, ahito de ellos, sentía agotada su invención. Pero esta burla á su vida interna era bondadosa y tolerante. Parecía perdonarse á sí mismo con su risa, é igualmente á la mayor parte de los humanos.

«Por suerte—pensaba—, nuestra frente es de hueso y no puede reflejar las imágenes que se agitan detrás de ella. ¡Ay, si fuese como el vidrio del acuario, que deja ver la vida inquieta y nerviosa de los animales que colean y se persiguen al otro lado!...»

Estaba seguro Mascaró de que la vida social no podría durar veinticuatro horas si todos viésemos lo que piensan los demás, si contemplásemos el desarrollo cinematográfico de la imaginación, que trabaja por su cuenta, negándose á obedecernos, y nos crea una segunda vida, sin hacer caso de los escrúpulos de nuestra conciencia. Los hijos no respetarían á sus padres si conociesen todo, absolutamente todo lo que piensan. Los esposos fieles materialmente sentirían asombro al verse tan distanciados y hostiles por los caprichos de la imaginación. Los nietos se asustarían al leer á través de las arrugas frontales del abuelo los desenfrenos de su fantasía. Por eso, cuando las personas de vida austera llegan á una extrema vejez y pierden la disciplina impuesta por la razón, asombran muchas veces por las expresiones desvergonzadas de su locura senil, mostrando una segunda personalidad, ignorada de todos. El hombre de gobierno, el que administra justicia, todos los varones de aspecto grave y palabra severa que son pastores de sus semejantes, ¿en qué situación se verían si su cráneo transparentase los pensamientos desordenados, los deseos monstruosos que cruzan el cerebro como un relámpago, cuando la imaginación vagabundea?...

«Muchos seres tranquilos y de existencia monótona—seguía diciéndose el catedrático—tenemos un harén en nuestro pensamiento y nos refugiamos en él para consolarnos de nuestra vida mediocre. Las mayores aventuras amorosas, las voluptuosidades más inauditas, no han existido tal vez nunca en la realidad. Las inventaron, para su recreo mental y solitario, tranquilos padres de familia.»

Si don Antonio veía á su esposa en mitad de sus aventuras imaginativas, este recuerdo parecía infundirlas un nuevo atractivo. Creía vengarse con tantas infidelidades ilusorias del casero despotismo de doña Amparo. Pero le bastaba recordar á su hija, para que en un momento se viniese abajo todo el tinglado de sus perversidades fantásticas, sufriendo la comezón de la vergüenza y el remordimiento al volver á la realidad.

La escapada imaginativa que había provocado el paso veloz de aquella dama automovilista terminó como muchos otros de sus viajes fantásticos. Vió subir al tranvía una joven que recordaba vagamente á Consuelito, é inmediatamente se sintió empujado fuera de su harén, quedando confuso y arrepentido ante su puerta cerrada.

Había que pensar en otra cosa. Él no podía tener inactivas sus fuerzas mentales, necesitaba entretenerlas en jugueteos imaginativos cuando no realizaba un trabajo serio. Y olvidando primeramente á las señoras que guían automóviles, y luego á todas las mujeres en general, concentró su pensamiento, con la intransigente austeridad del que acaba de arrepentirse, en aquel amigo que iba á visitar.

No recordaba con certeza cuándo se conocieron. Era una amistad casi de la niñez. Los dos habían estudiado juntos el bachillerato.

Mascaró vivía en Madrid á causa del empleo de su padre, pero era un «mediterráneo» nacido en una pequeña ciudad de Levante. Sus primeras impresiones del mundo exterior se las proporcionó la vista de un mar color de turquesa en la mañana, intensamente azul á mediodía, y violeta al atardecer, así como de una costa roja, sin otra vegetación que matorrales leñosos y perfumados; sucesión de montañas ardientes, que parecían beber la luz del sol, transpirándola luego por la porosidad de sus peñas.

El padre de Balboa era un español que había hecho considerable fortuna en Méjico. De su madre se acordaba como de una señora que hablaba con dificultad el castellano y en los momentos de apuro verbal se volvía hacia su esposo para pedirle ayuda en inglés.

Ricardo había nacido en Méjico y frecuentado la escuela de primeras letras en una ciudad fronteriza de los Estados Unidos; pero era español. Su padre, con el patriotismo exacerbado de los que vivieron lejos de su país ansiando volver á él, no admitía ni remotamente la contingencia de que un hijo suyo pudiera tener una nacionalidad distinta. Luego de haberse enriquecido en la explotación de minas, confió éstas á un socio, para retirarse á Madrid. Así Ricardo no sería gringo como su madre, ni tampoco mejicano por haber nacido allá. Quería educarle como español. Mascaró, nacido en una familia pobre, tuvo entrada durante su primera juventud en esta casa de americanos opulentos, donde se gastaba el dinero sin tasa ni prudencia.

Balboa siguió la carrera de ingeniero. Su padre quería que dirigiese más adelante la explotación de sus minas, y procuró evitarle de este modo la tutela de los especialistas extranjeros, con los que había tenido muchas veces que luchar él, hombre de ingenio natural, pero falto de estudios. Mascaró, llevado de sus aficiones literarias y necesitando una carrera para vivir, siguió la de Letras, con el propósito de dedicarse al profesorado.

Se fué Ricardo á Méjico una vez terminados sus estudios, y su amigo dejó de visitar la casa de los americanos. Siendo catedrático en una universidad de provincia, supo que el padre de Balboa había muerto. La viuda se marchó á América, no sintiéndose ya ligada á un país sin interés para ella.

Transcurrieron varios años... más de doce. Mascaró había hecho ya la mayor parte de su carrera, llegando finalmente á ser catedrático en Madrid. Un colega suyo de California, con el que mantenía asidua correspondencia, le procuró una serie de lecciones en la Universidad de Berkeley sobre los dramaturgos españoles del siglo de oro, y al desembarcar en Nueva York, camino de San Francisco, se encontró con Balboa, que habitaba el mismo hotel.

La vida de su compañero de adolescencia había sido más agitada que la suya. Aún era rico, comparado con él, pero había experimentado grandes pérdidas en su fortuna. Las minas de Méjico que enriquecieron á su padre eran ahora menos productivas. Además, el ingeniero vivía bajo la influencia del demonio absorbente de la invención, y todos sus descubrimientos industriales, así como sus tentativas para generalizar los inventos de los otros, se resolvían finalmente en la realidad con enormes pérdidas.

Se había casado Balboa con una joven de Méjico, hija de un español antiguo amigo de su padre. Este matrimonio sólo había durado el tiempo necesario para producir un hijo, que recibió el nombre romántico de Florestán. La esposa había muerto cuando este niño sólo tenía varios meses, y el ingeniero lo dejó en Méjico al cuidado de unos parientes, para poder vivir con más libertad en Nueva York, dedicándose á la implantación de sus invenciones y sus negocios extraordinarios.

Después de este encuentro se reanudó la amistad entre los dos condiscípulos, escribiéndose ambos con frecuencia.

Pasaron algunos años más, y Mascaró vió de pronto al ingeniero instalado en Madrid, con el propósito de quedarse en España para siempre. Parecía enfermo. Las emociones de su existencia habían lastimado su corazón, y éste le hacía sufrir angustiosas crisis.

Con el quebrantamiento de su salud parecía haberse aumentado el amor á la patria que le dió su padre. ¿A qué rodar por el mundo, persiguiendo enormes negocios, cuando él era español y en su país todo estaba aún por hacer? La verdadera América la tenía él en España... Y se lanzó á la explotación de minas abandonadas, empleando nuevos procedimientos de trabajo; á descubrir pozos de petróleo, pues le parecía deshonroso que su patria no los tuviese; á instalar fábricas como las que había visto en el Nuevo Mundo.

Mascaró no admiraba á su amigo como hombre de negocios. «Es un soñador—decía—, que se entusiasma con los asuntos por su novedad más que por lo que pueden dar; un poeta desorientado, que aplica su fantasía á la industria.»

El catedrático no se equivocaba. Indudablemente, de permanecer Balboa inactivo, imitando la existencia mediocre y recelosa de los que guardan su dinero al margen de todo riesgo, habría continuado siendo rico como su padre. Pero necesitaba trabajar, y la actividad representaba para él fracasos y ruinas.

Sin darse cuenta de lo que significa el cambio de ambiente, aplicaba á los negocios del mundo viejo los mismos procedimientos de la actividad americana. Contaba siempre con la facilidad de encontrar capitales para todas sus innovaciones. Él abría la marcha audazmente, empleando su dinero en el nuevo negocio con la certeza de que otros capitalistas, adivinando la ganancia enorme, se disputarían entre ellos el ser consocios suyos; pero á los pocos pasos se veía solo y sin fuerzas para seguir adelante.

Su hijo Florestán había crecido al mismo tiempo que Consuelito y tenía ya veinte años. Estudiaba la carrera de ingeniero, y parecía sentir iguales aficiones que su padre por la industria y la mecánica, pero de un modo seguro y reposado, sin sus audacias optimistas, sin su prontitud para tener por axiomático todo lo que acababa de imaginar.

Mascaró parecía interesarse mucho por la suerte de Florestán después de haber escuchado algunas veces á su esposa, que veía en él un marido para Consuelito.

—¡Lástima de muchacho! Si su padre se retirase de los negocios para siempre y no trabajase más, aún podría disponer de una buena fortuna juntando los restos de lo que dejó su abuelo.

Por suerte, el ingeniero había abandonado desde algunos meses antes la «aclimatación de negocios americanos», como decía Mascaró.

—Es inútil querer transformar en unos cuantos años á los pueblos viejos—murmuraba Balboa con desaliento—. Lo que es posible en el Nuevo Mundo y hace ganar allá millones, resulta aquí empresa ruinosa.

Y abandonó todos los asuntos que habían absorbido gran parte de su herencia: los pozos de petróleo, que nunca se decidían á dar petróleo; las minas de carbón, que insensiblemente habían acabado por ser propiedad de otros; las líneas de ferrocarril, que jamás pasaban de los planos á la realidad.

Ahora vivía dedicado simplemente á las invenciones. En esto no podía influir el ambiente. Un inventor llega á realizar los mismos descubrimientos en Madrid que en Nueva York. Indudablemente sufría en su patria grandes contrariedades y retrasos, por falta de colaboradores mecánicos que diesen forma material á sus ideas; pero de todos modos, con la ayuda de un par de obreros que, dentro de su existencia modesta, resultaban tan quimeráticos como Balboa y por lo mismo le admiraban y seguían á ciegas, iba realizando en el metal los embriones de sus inventos.

Los dos ayudantes vivían, naturalmente, á costas del ingeniero, y además todos los bocetos que construían incesantemente, y las más de las veces acababan por ser arrumbados como hierro viejo, exigían cuantiosos gastos.

«Pero aun así—pensaba Mascaró—, estos despilfarros de inventor resultan más baratos que la explotación ó la fundación de las empresas industriales de antes... Además, ¡quién sabe si un día acertará con una de esas invenciones famosas!...»

El catedrático tenía fe en el talento de su amigo y al mismo tiempo le compadecía; contradicción frecuente cuando se juzga á un hombre que persigue un descubrimiento sin haberlo realizado. Ahora andaba Balboa á vueltas con una invención simplemente «secundaria»—según él decía—, pero capaz de revolucionar profundamente las costumbres privadas y hasta la vida de la humanidad entera.

Había dejado á un lado las grandes máquinas, los motores de explosión de poco peso y fuerza enorme, llamados á modificar las navegaciones aéreas y submarinas. Como el artista caprichoso que produce jugueteando una obra diminuta y graciosa mientras descansa entre dos concepciones gigantescas, el ingeniero se ocupaba actualmente del cinematógrafo. En las últimas semanas no hablaba de otra cosa.

Al apearse don Antonio del tranvía y entrar en la casa del inventor, estaba seguro de que sólo podía hablarle éste de sus estudios cinematográficos.

La casa de Balboa era de igual arquitectura que la de Mascaró, sólo que con más adornos y de mayores proporciones. El teléfono no estaba en la portería, sino en el mismo despacho del ingeniero; pero el ascensor marchaba con la misma lentitud y no admitía gente en su descenso.

Como Mascaró era considerado lo mismo que si fuese de la familia, una criada le hizo entrar sin anuncio en un gran salón convertido por Balboa en pieza de trabajo.

Tuvo que pasar el catedrático entre varios tableros montados sobre caballetes que formaban largas mesas. Estas mesas tenían clavados en su madera dibujos lineales y otros bocetos de soñador de la mecánica. Las paredes, ornadas por el arquitecto constructor del salón con molduras blancas, estaban cubiertas de marcos que guardaban bajo cristal paisajes montuosos perforados por bocas de minas, cortes geológicos con varias capas de colores superpuestas, máquinas de uso inexplicable...

Estos cuadros despertaban en Mascaró la misma sensación que los retratos borrosos, coronas ajadas y otros recuerdos fúnebres que guardan piadosamente ciertas viudas para no olvidar un momento las acciones del muerto. Casi todos estos adornos de la pared recordaban un mal negocio del inventor, una empresa inadaptada ó prematura que se había sorbido parte de su herencia.

Balboa, que estaba inclinado sobre uno de los tableros de dibujo, levantó la cabeza y tendió su diestra al recién llegado, sin querer abandonar su labor.

Era un hombre de rostro melancólico, dolorido y dulce. Llevaba la barba completa, como en su juventud, terminada en dos pequeñas puntas, y este adorno facial, así como su cabellera sobradamente luenga y descuidada, le daban el aspecto de un Cristo enfermizo y opaco, como si se le viese á través del polvo y las peladuras de un cuadro viejo. En la cúspide de su cabeza empezaba á ralear el pelo, y éste, que había sido rubio, así como la barba, tomaba el tono mate de la plata desdorada.

Lo que atraía inmediatamente la atención sobre su rostro era la blancura de la tez, una blancura mate, de papel poroso, que parecía absorber ávidamente la luz, sin que ésta lograse hacer brillar la piel con la alegre jugosidad de la salud. Mascaró se fijó al entrar en esta palidez, reveladora de un corazón enfermo. Apreciaba el estado de su amigo por la intensidad de su blancura malsana.

Al verle, después de una ausencia de dos días, le pareció su palidez más intensa y se apresuró á pedirle noticias de su salud. El inventor hizo un gesto despectivo.

—Me siento bien. Estos días los he pasado trabajando... Creo que ahora he dado en el clavo. No es posible la duda.

Y con el entusiasmo del creador que ve completa y perfecta su obra, empezó á hablar de aquel invento que al principio había considerado como simple diversión y ahora le inspiraba un amor paterno.

Sin los inventos que él llamaba secundarios era imposible la difusión universal de otros descubrimientos más importantes. ¿De qué hubiera servido la invención de la imprenta no existiendo antes el invento más modesto del papel? Las letras podían imprimirse sobre pergamino, como en los libros manuscritos de los siglos anteriores, pero sólo á los ricos les habría sido dado comprar volúmenes tan costosos. Gracias al papel, descubrimiento secundario y democrático, la imprenta había podido generalizarse, multiplicando hasta el infinito la difusión del pensamiento humano.

Balboa había sentido la necesidad de su invención viendo el funcionamiento del cinematógrafo, que vivía como hubiese vivido la imprenta sin la existencia del papel. Las imágenes fotográficas quedaban impresas en una cinta de gelatina, cara y difícil de producir. A causa de esto, las bandas cinematográficas eran materia costosa monopolizada por los explotadores de espectáculos. Había que ir á buscar este álbum de imágenes vivas en los teatros y las salas especiales. No podía llevarse á la casa, como un libro; no podía guardarse en una biblioteca, para verlo en todo momento.

Un aparato de proyecciones cinematográficas no representa un gasto extraordinario; además se compra una sola vez en la vida. Lo costoso era la cinta, á causa de su materia. De una obra cinematográfica se hacían doscientas ó trescientas copias, cuando más, para todos los pueblos de la tierra. Los mismos ejemplares iban pasando de unas ciudades á otras, sin más limitación que la del idioma en que están escritos los títulos.

Él iba á cambiar radicalmente todo esto con su invento. Había encontrado el medio de sustituir la cinta de gelatina con una simple tira de papel. El valor material de un rollo cinematográfico sería, gracias á su descubrimiento, tan poco costoso como el papel de un ejemplar de diario.

—Imagínate, Antonio... ¡qué revolución! Las gentes podrán comprar en las librerías una obra cinematográfica, llevándola á su casa para proyectarla en el aparato de familia. Una novela puesta en imágenes no costará más cara que cuesta hoy impresa en volumen. Todos podrán tener en su domicilio una biblioteca de libros cinematográficos, al mismo precio que ahora la forman de libros encuadernados. Piensa también lo que será esto para la gloria y el provecho de los autores. ¿Qué puede vender hoy un novelista?... ¿doscientos mil, trescientos mil ejemplares, como éxito enormísimo? Con mi invento una novela llegará á diez millones, á quince millones de volúmenes, ¡quién sabe si á más!... Los libros serán para la tierra entera. No habrá que hacer otra traducción que la de los rótulos, y muchas veces ni existirán estos rótulos, pues los progresos de la acción muda podrán suplir á la letra impresa. Gracias á mí, llegará á ser una realidad el diario cinematográfico. La imagen correrá el mundo entero y dirigirá la vida humana, como hoy lo hace la letra impresa; todo gracias al papel... Y yo que emprendí mi trabajo sin ninguna idea de ganancia, seré rico, inmensamente rico. No es fácil calcular lo que dará mi invento. Es para el mundo entero, abarca absolutamente á todos los humanos. La imprenta necesita que los hombres sepan leer. Mi invento es para todos los que tengan ojos, aunque vivan todavía en la barbarie.

Torció el gesto Mascaró y quiso protestar de tales afirmaciones. El libro guardaría siempre su influencia. Balboa, simple inventor que sólo concedía importancia á lo que fuese interesante para él, pasaba por encima del estilo literario, ignorando la fuerza sugestiva de la palabra, el arte en la expresión de las ideas. Pero don Antonio se dejó ganar al fin por el fervor de su amigo, pensando en las nuevas y enormes ganancias que proporcionaría esta innovación á los que viven del trabajo literario. No en balde había escrito versos y novelas en su juventud.

—Si verdaderamente has encontrado ese invento, vale más que todo lo que llevas hecho.

Luego se encogió en su interior el Mascaró imaginativo y vehemente, para dejar sitio al padre de familia de presupuesto ordenado.

—Y sobre todo vas á ganar mucho dinero, ¡muchísimo!... ¡Ya era hora!

Estas últimas palabras sacaron á don Ricardo de su abstracción entusiástica. Sus ojos y su gesto fueron los de un sonámbulo que despierta bajo una sensación de frialdad. Olvidó su invento para pensar en un episodio molesto de su vida ordinaria.

—Esa señora va á venir—dijo—. Está en Madrid. Me ha hablado por teléfono desde su hotel.

Fijó el catedrático unos ojos interrogantes en Balboa, sin adivinar á quién se refería.

—Es la californiana Concha Ceballos, por otro nombre mistress Douglas, de la que hablamos el último día que estuviste aquí.

Mascaró agitó ambas manos sobre su cabeza, riendo al mismo tiempo.

—¡Ah!... Es la que llaman «la Embajadora» allá en su país... ¡Pobre Ricardo! ¡Qué visita tan molesta!

Luego cesó de reir, mirando á su amigo como si le compadeciese. Éste, inquieto por la próxima visita, fijó sus ojos en el reloj que tenía enfrente. Eran las doce, y aquella mujer de actividad dominadora y carácter enérgico debía ser puntual. Iba á llegar de un momento á otro.

El catedrático, que había acogido la noticia de la visita con regocijo, acabó por dar consejos prudentes á su amigo.

—Ten calma. Acuérdate que estás enfermo, y las discusiones y acaloramientos perturban el corazón. Piensa que es una mujer...

Esto último era lo que más preocupaba al inventor.