4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

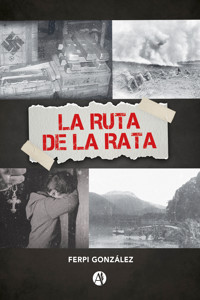

Luego de finalizada la Segunda Guerra mundial se realizó un tratado entre Alemania, Estados Unidos, Vaticano, Argentina y posiblemente Paraguay y Brasil, al cual llamaron despectivamente "La Ruta de las Ratas". Entre algunas de estas, y huyendo del barco que se hundía, surge el nombre Adolf Hitler como un posible refugiado en el territorio de la Patagonia Argentina. Nace así el mito urbano que da origen a esta novela. Sumando testimonios novelados y paisajes ricos en imaginación da comienzo la vida de Mario, como un casual acompañante del ser humano más buscado en la historia de la humanidad y quien relata, en primera persona, toda esta increíble aventura.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

FERPI GONZÁLEZ

La Ruta de la Rata

González, Fernando A.La ruta de la rata / Fernando A. González. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-3921-2

1. Novelas. I. Título.CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenidos

Palabras Preliminares

Prólogo

Paisaje

Mi Deuda

Batalla ganada

El Reino de Satán

Intento de huida

La Casa del Desierto I

Doris

Arte en tiempos de guerra

Los Robles Del Borbone

La Carta

La Orden

Grandes Necios

Él está entre nosotros

La Noche del Adiós

El Viaje

Destino final

La Casa del Desierto II

El Señuelo

María Ketacrosqui

La Casa del Lobo

El Lobo, el Joven y la Pintura

Padre Luís Conde de Sabaletta

Hotel Edén

El amor de Catalina

Visita al Pan de Azúcar

Paisaje Nocturno Marino

Desde 1950 a 1962

La imagen del fin

La Casa del Desierto III

Palabras Preliminares

Estudiar videos o leer documentos navegando en internet, tan sólo por curiosidad en el tema abordado, resultaron ser los promotores de esta idea. Algunos mitos o leyendas urbanas han promovido en mí, el desandar de Mario durante los tumultuosos años de la segunda guerra mundial y los no menos peligrosos años de la post guerra. Un viaje a nuestra Patagonia y un sin número de hechos que mi imaginación fue hilvanando, son los responsables de la forma definitiva de esta novela.

Es necesario agradecer a muchas personas en este punto. Publicar un libro, más allá del costo económico que esto conlleva y de los meses o años que acarrea escribir un primer borrador, tiene la anuencia de queridos amigos que desgastaron sus horas en leer y corregir el trabajo o que aportaron desde sus miradas, subjetivas muchas veces, el valor necesario para dar este importante salto de fe.

Todas estas personas, que inclusive prestaron su dinero para llevar adelante la presente publicación, son merecedoras de mi eterno agradecimiento y saben que pueden contar con mis manos y mi corazón cuando sea necesario.

Pero deseo nombrar a una mujer en especial: Mi querida hermana Elena del Carmen González quien dio todo en pos de la corrección de este libro, me felicitó y me instó a que lo publicara sin la necesidad de sentir este miedo que naturalmente surge cuando se intenta contar una historia novelada. “Elenita” nos abandonó en el frío invierno del 2016 pero su legado ha quedado en mi corazón hasta hoy, momento en que desearía poder contarle que por fin animé a mi espíritu a que alcance su más preciada cumbre.

Prólogo

Un escritor puede, gracias a la ficción, crear un mundo, confirmar una hipótesis o también negarla, haciéndose casi reales, en ese universo verosímil, hasta los rumores más nimios, más silenciados.

La idea de que la sombra más oscura de la humanidad, devenida en rata, haya recorrido, tal vez los inhóspitos caminos de nuestra Patagonia o de las Sierras Cordobesas se materializó aquí, permitiéndole quizás, a un lector como yo, contemplar maravillado aquello que jamás logró verificarse en los anales de la historia mundial.

La ficción y la realidad confluyen y es a través del arte, del gusto por la pintura, que dos seres se encuentran y van desovillando la madeja de esta gran historia, que mi querido compañero de escuela y autor de esta obra, Ferpi González, logra recrear con gran simpleza y detalle

Gabriela

Paisaje

Las profundas aguas del Banderas, aquel imperturbable y milenario lago del sur patagónico, en la Argentina, me descubren deseando atrapar su inquietante soledad durante alguna de mis caminatas matinales. Aunque bien abrigado con pieles y mantas que le suelo cambiar a los Mapuches de la zona, por mercadería, mantengo así mismo mis manos medio entumecidas y el rostro curtido. Algunos días soleados recorro con pasos lentos, como los viejos y aburridos pordioseros de las ciudades ruidosas, la empedrada línea de sus orillas pero mi curiosidad solo logra aumentar su natural y misterioso atractivo y debo abandonar sus márgenes en silencio otra vez cuando me canso del frío en las manos o del entumecimiento en mis rodillas.

Imperturbables historias de bandidos y fabulosos seres nacidos del imaginario popular, las que se han entretejido con las nuevas culturas que fueron avanzando con el correr del tiempo, han prestado al paisaje un valor turístico que atrae a más de un curioso buscando develar los secretos de aquellas aventuras vividas. Por ello, durante los meses de verano, se acercan cientos de entrometidos visitantes con la idea de recorrer los fantásticos territorios de los que ya me considero su dueño y así, me cubren de preguntas intentando develar secretos guardados desde fines del siglo pasado.

—Disculpe señor: ¿Conoce la historia de Buch & Cassidy? – comienza la repetida encuesta que durará un rato, el que variará de tiempo, color y entonación de acuerdo a mi intensión en aquel día. – ¿…Y la del Sheriff venido también desde el país del norte…? ¿…Qué buscaban por aquí…?

—Aquellos forajidos venían huyendo de la ley – aseguro como si yo fuese un historiador – y encontraron por la zona de Cholila un espacio perfecto para vivir un tiempo como personas honradas pero luego de algunos años comenzaron con el robo de ganado y tuvieron que huir nuevamente hacia el norte. Dicen que los mataron al intentar saquear una mina de cobre en Bolivia o Perú. Pero de eso nunca estuve seguro. Lo del Sheriff, según cuenta la gente, fue una suerte de cacería de recompensa en relación a los famosos asaltantes, pero llegó demasiado tarde. Los mafiosos se habían marchado y aquel comisario de grandes bigotes y sombrero texano decidió asentarse en la zona, donde contrajo matrimonio, cambió el sombrero por algo más abrigado y se dedicó a cuidar unas pocas vacas.

Pero retomando el relato, puedo asegurar que yo me considero dueño de todas estas tierras, no por poseer un título de propiedad sino por haber existido aquí desde mi niñez. Recorriendo los senderos de sus montañas, los amarillos pastizales del verano y por reconocer los mensajes que traen consigo el viento o la nieve. Yo por mi parte no afirmo tales conjeturas porque caería dentro del grupo de “los mal visto” al intentar socavar un pequeño fraude del cual podríamos discutir horas y que todos los habitantes de la región reconocen como tal, argumentando a favor o en contra de su origen y veracidad. Pero tampoco las niego, porque en más de una oportunidad me he visto favorecido por extranjeros que se acercan hasta mi pequeña cabaña con el objeto de conocer tales relatos casi novelescos y dejan a cambio, por aquellas pequeñas mentiras piadosas, algo de dinero que me sirven de ayuda en los duros meses de invierno. Debo sincerarme, por otro lado, afirmando que en más de una oportunidad agregué insignificantes datos o situaciones nacidos de mi propia imaginación, la cual no es tan fecunda como en mis años de juventud pero que logra proveer algunos toques de color a los relatos de forajidos y héroes que viajan por las frías pampas de los Andes, como si fuesen necesarias para dar un valor agregado al paisaje o a la historia natural de aquel lugar olvidado del mundo que viaja al costado de la gran cordillera de las nieves eternas.

Estos esporádicos visitantes, por suerte, tiñen de colores variados las llanuras silenciosas y cultivan el paisaje con aromas y sonidos que llegan de todas partes del mundo. Risueños japoneses, toscos centroeuropeos, americanos colmados de preguntas y comparaciones y latinos que simulan vivir una buena vida porque viven una aventura a medias. Pero el verano pronto termina y junto a los primeros fríos se dan a la huida los últimos turistas en busca de climas más benévolos para sus cuerpos, poco acostumbrados a pernoctar en suelos duros y a sobreponerse a los helados vientos. Aun así coloco la mecedora en la parte oeste de la casa para que el sol entibie los últimos minutos del día y me quedo esperando. Y aunque no estoy seguro de saber que estoy esperando exactamente, me siento a mirar cómo pasa el tiempo imitando a los viejos lamas hindúes que viajan sin motivo aparente y de pronto se sientan a meditar por días, meses o años, pero el silencio no me molesta, tan sólo necesito algunos días para acostumbrarme a él nuevamente y así continuar mi vida de ermitaño, cómo suelen llamarla en el pueblo. Lugar al cual desciendo en contadas ocasiones durante el año en busca de víveres, noticias y voces de otros seres humanos. Pero fundamentalmente esperando hacerme ver y sentir que existo dentro de esta gran manada que llamamos humanidad. Porque, y aunque jamás fui demasiado sociable y a los seres con los que me he relacionado los puedo contar con los dedos de una manos, sigo sintiéndome humano y mi ego, tal vez vapuleado y olvidado, se siente orgulloso cuando gritan mi nombre desde la ventana de algún bar y es allí donde pierdo mi dinero, mi tiempo y mi sentido del equilibrio. Bebiendo aguardiente con algunas personas que podría llamar amigos y que tan sólo veo cuando bajo al poblado. Un par de veces entre estación y estación.

—¡Miren llegó el viejo Mario…! – Gritan algunos lugareños al verme ingresar por la calle de tierra que baja del cerro – ¡Ven per cui..! gritan en mi idioma natal y yo los saludo en una tonalidad similar.

—¡Buongiorno…! – Contesto al tiempo que levanto mi mano

—¡Devo fare una commissione ¡¡¡

Año tras año observo, durante algunos contados días del corto otoño, a los viejos pinos que vuelven a quedar solos aullando el viento entre sus ramas y bailando la vieja danza del adiós y durante aquellas jornadas mi corazón debe acostumbrarse nuevamente al silencio y a la soledad de las montañas que pronto se cubrirán de nieve.

He sobrellevado toda una vida al resguardo de una pequeña y antiquísima cabaña de troncos en la parte mas elevada de un terraplén natural. Acompañado por un frondoso bosque de alerces, acacias y araucarias que se encuentran además, rodeando todo el hermoso espejo de agua y me proveen de leña para las agrestes madrugadas invernales y también sirven de hogar a algunos conejos que descuidadamente caen en mis ridículas trampas, los cuales preparo en deliciosos guisados como los que aprendí a cocinar en mi Europa natal y toman su valor de “deliciosos” no tanto por su sabor, si no debido a extensos intervalos existentes entre uno y otro. El apacible bienestar que nace de las profundidades del monte y el penetrante trinar de las aves, transforman mis mañanas en primaverales. Como solía escucharlos desde el techo de la capilla, allá en la lejana Roma. Con esos cándidos y verdes silbidos que todavía me resultan extraños a pesar de haber vivido en este lejano rincón del mundo, por más de cincuenta años.

Una gran chimenea al estilo alpino previene a los caminantes que vagan por el lugar de la existencia de al menos una persona que pueda servirles de ayuda, convidarles una onza de agua fresca, algún bocadillo de ciervo ahumado o trucha a la sal y brindar la tibieza de su cocina, que además, necesita desesperadamente de la vital compañía de un ser humano para charlar, tanto como su dueño. Y aunque a esto último no lo intuyen con certeza seguramente lo entrevén al descubrir a este pobre viejo que les sale a su encuentro, alegre por la inesperada visita, ansioso por saber de nuevas noticias del viejo mundo y con escasas palabras en su haber pero eso sí, con algo de tiempo por delante para brindar a los recién llegados una cómoda aunque transitoria estancia. De todas maneras, cada semana cruza por mi puerta algún forastero y se detiene a perder algo de su tiempo haciéndome preguntas de las viejas historias y trayendo noticias del lejano mundo. Relatos que modifico agregando o quitando sucesos y personajes a mí antojo para darles más color y renovada energía en cada ocasión, pero sobre todo para que éstos se alarguen permitiendo así que el momento de la partida de mi casual visitante se extienda los más posible.

Cargo sobre mis hombros y si la memoria no me falla, con la extraordinaria edad de ya casi setenta años, acompañado de una vejez tranquila y apartada de los mundanales ruidos con algunos recuerdos que me pesan en las noches de profunda soledad. Así y con todos los achaques propios de la edad, algunas mañanas a las que me refiero, prefiero arrastrar mis cansados pies durante los cinco pesados kilómetros que me separan del pueblo para comprar mercadería y saludar a viejos amigos, antes que renegar con la tozuda mula que descansa en el corral detrás de la casa. Por las tardes, luego de un sobrio almuerzo, me siento a descansar. En el verano, al reparo de una joven araucaria y durante el invierno, cuando el sol lo permite, bajo su cálido manto. Lo que muchas veces me toma por sorpresa para hundirme en un desolado transcurrir de horas sin futuro, como ya lo dije, son esas largas noches de recuerdos que no dejan de aguijonear mis sienes.

—¿Qué debo hacer…? – Pregunto para mis adentros en la oscura y silenciosa habitación.

—¿Debo confesar mi secreto…?

—¿Debo revelar lo sucedido…?

—¿Es mi deber abrir los ojos del mundo a tan infame historia escondida…?

Aquel es un tiempo de insomnios y preguntas de las cuales no he logrado encontrar respuestas. Horas oscuras que me visitan de tanto en tanto. Mientras mis ojos abiertos miran el estúpido hueco de negrura que se abre en mi habitación, aprieto mis dientes y mis puños como haciendo frente a la fiera que regresa por su presa y que ronda a su caza en la profunda y segura espesura del bosque. Otras veces, resuenan los crujientes tablados del techo que me he prometido reparar una y mil veces o las ratas, en sus nidos ocultos entre las grietas en la pared, parecen cuchichear sobre mis miedos. Alguna puerta se abre lentamente, emitiendo un sonido similar a las ramas de los árboles agitadas por el viento y eso atrae mi atención. Luego y seguramente agotado por la fatiga de una larga y oscura contienda, logre conciliar el sueño reparador. Pero en ciertas oportunidades y en más de una vez, fueron los grises tonos del primer albor los que me sorprendieron renegando con mis recuerdos y solo en ese momento, quizás por saberme a salvo una vez más, me duermo.

No estoy seguro de querer relatar mi historia con el fin de proporcionar un legado, pues no tengo persona alguna que se interese por mi vida o lo acontecido en ella. Creo simplemente que es hora de hacerlo, esperando así y de una vez por todas, dormir tranquilo el devenir de las noches que me quedan por vivir. Tampoco estoy seguro de haber hecho lo correcto durante mi corta vida en Europa o mi extensa existencia en la parte más austral del continente americano. Solo se que no puedo irme sin haber referido mi verdad sobre lo ocurrido en aquellos años de muerte y desolación, relatando el secreto más codiciado por toda la humanidad y revelando la verdad que el mundo entero desea y necesita conocer.

El día que entró en mi vida la persona que cambio el rumbo de mi destino, era azul, limpio, fresco, brillante. Radiante. Hoy comprendo que jamás desee conocer a tan repulsivo ser, pues la encantadora mañana en que él se inmiscuyo en el resto de mis años, se convirtió en la peor de mis innumerables pesadillas. Pero sucede que no di cuenta de aquello hasta muchos años después, ya que mi mirada de niño o joven tal vez, se encontraba nublada por la imponencia de su pequeña figura, la agudeza de su voz entrecortada y la incógnita de sus ojos, la cual luego comprendí, se afianzaba en el horror y en un egocentrismo que jamás logré advertir en otro ser humano.

Recuerdo, ya sin repudio hacia mí mismo, la fascinación de mí primer encuentro con aquel pequeño hombre de manos suaves, andar nervioso y mirada esquiva. La inocencia que brinda toda ignorancia me cobijó y así recorrí aquel camino de sombras de la mano de un sacerdote, que por desgracia para mí se convirtió en el único testigo de lo que tuve que vivir. Todo el transcurso de mi paso por esta tierra podría ser testificado, sino hubiese muerto hace ya tanto tiempo, por el padre Luís Conde de Sabaletta. Mi ayo. Mi preceptor. Mi mentor.

—¡…Tan solo logré salvar un alma querido Mario. La tuya…¡ – esa frase resuena en mi cerebro como una burla de destino. Porque aun no estoy seguro de que mi alma haya logrado alcanzar el perdón divino.

Tal vez sea el tranquilizante viento frío que se escurre por la parte más elevada de los árboles y luego desciende sobre mí haciéndome recordar que aún estoy vivo. O quizás sea el agua trasparente que con su discurrir, me traslada en el tiempo hasta los años de mi niñez. Pero pensándolo bien, lo más seguro es que sea el candor de esta jornada lo que me hace recordar, escarbando más profundo aún de lo que hubiese imaginado, en los años transitados hace tanto tiempo y descubro en mi pasado la existencia de otro día igualmente bello. Con la misma cadencia y sosiego. Dueño de la tibieza de un sol que se asemeja demasiado al que me alumbra en el día que escribo estas palabras. Aquel hermoso día, en mí transcurrir en tiempos lejanos por este inmenso mundo de sorpresas, nació como una marca imborrable, esto que he dado de llamar la pesadilla de mi vida.

Y creo profundamente, ya que las horas de mi tiempo están llegando a su fin, que es hora de comenzar.

Mi Deuda

Sentado bajo una lenta lluvia de rubias hojas otoñales intenté detener el tiempo para poder estar a solas conmigo. Eran escasos aquellos momentos pero cuando disponía de la soledad y silencio necesarios, los disfrutaba profundamente. El banco de piedra sobre el cual me encontraba sentado, se situaba en el borde de un ancho sendero de montaña, aburrido y cubierto de hojas que nadie necesitaba quitar e intentando ser amistoso conmigo, pues noté que su fría loza, luego de varios minutos sentado sobre ella, no hacía mella en mí trasero. Por otro lado, mi mente intentaba alejarse lo más posible de aquel otoño, huyendo entre primaveras pasadas y posiblemente inexistentes como suele suceder en la cabeza idílica de todo joven soñador. En esos días era muy frecuente encontrarme a mí mismo, ensimismado e intentando dilucidar en qué lugar se encontraban los últimos vestigios de aquellos sinuosos caminos que escapaban de la Roma de los emperadores como Julio César o Augusto e imaginaba así laderas de lodosas montañas que con el correr de los siglos lograron cubrir esos rastros de grandeza e inmortalidad o grandes rocas que cortaban abruptamente su recorrido o profundos lagos, otrora existentes, que se tragaban sus vetustas huellas. Mi joven imaginación, por aquellos años, era demasiado rica. Y por ello, también mis pensamientos viajaban junto a los extraños caminantes que deseosos de recorrer el Camino de Santiago o alcanzar las cubres de los Apeninos o quizás descubrir el Mediterráneo y trabajar por fin, felices, en las granjas de frutillas, naranjas o ajo al pie de las montañas, jamás detenían ante mí aquellos pasos, aunque apurados, sumamente tranquilos en busca de la aventura en cada jornada. Y que además, con una sucia e incómoda mochila en los hombros, recorrían aquellas mismas rutas en buscas de las mismas aventuras que yo añoraba experimentar en algún momento de mi vida.

—¡…Adiós¡ – repetía tímidamente a cada aventurero –

—¡…Adiós niño…! – solían responder y seguían su marcha –

Mientras ese niño, que hoy descubro como una amalgama de miedo y curiosidad, los miraba hacer, ellos ya conocían el secreto de haber andado los caminos internos y de aventurarse por sitios escondidos en lo profundo de su propio ser. O al menos lo estaban descubriendo en ese mismo momento. En algunas oportunidades intenté detener a estos taciturnos caminantes para preguntar, ocurrentemente, hacia donde se dirigían, cuál era su destino o el desafío que los motivaba o que buscaban en esas rutas, pero nunca me atreví a interrumpir a tan apresurados aunque despreocupados viajeros, pues se mostraban dominados por cuestiones y planes más importantes y lejanos que mis inútiles fantasías de viajes imposibles por rutas presuntuosas que seguramente no existían. Además el sacerdote los llamaba vagabundos, desconfiando de ellos y de sus modos de ver la vida e intentaba, por tal motivo, no entablar conversación con ninguno. Por consiguiente me había penado sobre la cruz y la madre de Cristo, con un endiablado castigo de penitencias y dolores en el infierno si me veía hablando con alguno de estos errantes viajeros.

Una tarde, luego de que uno de aquellos serenos caminantes pasara por mi lado tan solo para alejarse nuevamente hasta perderlo de vista, como sucedía con todos los peregrinos en aquella ruta, tomé el crucifijo como un acto mecánico, ya que realizaba este movimiento decenas de veces al día, con la idea de rezar el Santo Rosario y comprendí que estaba creciendo. Aquel caminante no tuvo nada de especial pues se asemejaba a todos los que transitaban por allí, pero aún lo recuerdo nítidamente marchando hacia la lejanía, ya que algo había terminado de cambiar en mí interior aunque jamás estuve seguro de saber exactamente de qué se trataba aquella modificación.

—¡…Adiós¡ – repetí una vez más –

—¡…Adiós! – respondió sin agregar la palabra niño al final de su frase –

Extrañamente consideré el peso de la cruz en mi mano pues el frío metal en la yema de mis dedos hizo percatarme de su presencia. Sin pensar, bajé la mirada y la contemplé extrañado, como si lo hiciera por primera vez. Algunas preguntas surgieron y se dispararon a lo profundo del silencioso otoño.

Me encontraba tan sumergido en medio de todo aquel vago pero bello paisaje, pensando en aventuras por venir y sentado sobre aquel cándido banco de piedra, que no tuve oportunidad de percibir los pasos de mi mentor. Él se acercó como un sigiloso animal intentando dar caza a su presa. Se detuvo junto a mí con las manos cruzadas en la espalda y la mirada perdida en el horizonte, esperó unos segundos y luego, mirando a la distancia como buscando las palabras exactas, magulló un manojo de casi incomprensibles frases sueltas y ajenas a todo el encanto que nos rodeaba:

—…Gracias a ese hermoso tesoro que tienes entre tus manos fue que te reconocí y allí mismo nuestros ultrajados caminos se cruzaron – me aseguró el padre Luis –

Sobresaltado ante su reflexiva aparición por aquel camino lindero al viejo hospedaje de retiro para sacerdotes romanos, no tuve intención de proseguir la infructuosa charla que sabía con seguridad, continuaría luego de aquel preámbulo. Me encontraba a gusto en mi soledad pero su insistencia, con algunas frases breves y sutiles sonrisas, fue abrumadora. Comprendí que se encontraba de buen humor aquel día por lo tanto yo, seguro estaba de ello, no tendría oportunidad de escaparme de su atormentadora presencia como así tampoco de su sorpresiva conversación reveladora.

“…Conocí a tu madre mucho antes de que nacieras. Al principio sólo llegaba por nuestra parroquia de San Escapulario con la noble intención de confesarse, pero con el correr de los años entablamos una bella amistad y las visitas se transformaron en más asiduas y extensas. Tomábamos un buen vino, y el que más nos gustaba era el Aleatico di Puglia, acompañado con queso fresco, al tiempo que discutíamos de nuestros futuros, de nuestros planes y sueños. Pero un día conoció a tu padre. En ese tiempo a ella se la veía tan feliz que parecía brillar con luz propia y a los pocos meses de eso, se casaron. Tú ya venías en camino, por tal motivo sus visitas a mi capilla se espaciaron de a poco. No pude culparla y no era mi intención hacerlo, pero extrañaba su compañía y aquellas profundas charlas. Algún tiempo después se marcharon a vivir al otro lado de la ciudad y así nos alejamos definitivamente. Me entere de tu nacimiento unas semanas después de ocurrido y logré conocerte cuando ya tenías ocho meses…”

Por aquel entonces yo contaba con diez jóvenes pero experimentados años de edad. Y mi experiencia o astucia se basaba en el arte de disparar preguntas al aire como aquellos curiosos payasos de los parques que llegaban de tanto en tanto a las afueras de la ciudad para atraer así, la atención del público, logrando de este modo y sin pensarlo, hacer reflexionar a mí interlocutor el cual, en la mayoría de las oportunidades, no era otro más que el mismo párroco de siempre. En momentos como ese, los cuales se repitieron hasta el cansancio durante mis años de niñez y primera juventud, el padre Luis solía expresar un antiguo proverbio del norte del país: “…Estas volando por las nubes de Ubeda…”. Y si bien no llegué a conocer aquel fantástico pueblo perdido en la cumbre de los Alpes, siempre tuve la impresión de que sus habitantes vivían los días amarrados a distantes reflexiones que jamás tomaban forma, pues en ese aspecto seguramente me asemejaba demasiado a los habitantes de aquel poblado de leyenda.

“…Me enteré del accidente de tus padres el mismo día en que te trajeron a mi casa. Y al reconocer el crucifijo frente a tan terrible noticia, ya no pude y no desee alejarte de mí. Pues en algún sentido me sentía como tú tutor o quizás el padre que se había marchado. Dios te puso en mi camino y comprendí que aquella era su voluntad…”

Vislumbré en sus palabras un haz de luz que podía aclarar mis días. Una vieja incógnita podría convertirse en certeza y tal vez una de mis dudas lograría ser salvada gracias a ese ingrato momento de confesiones y así, volar por fin en libertad. El padre Luis conocía la historia de la pesada cruz que colgaba en mi cuello y no esperé demasiado para interrumpir, algo apresurado y nervioso, las confidencias de los secretos de su juventud. Secretos que al mismo tiempo formaban parte también, de mi propia historia de vida.

“… ¿Cómo es la historia de mi crucifijo padre…? ¿Conoce usted como llegó hasta mí…?”

Su redondo y sonrojado rostro se iluminó como arrepintiéndose por haber hablado demasiado. Rápidamente, su actitud conmigo cambió y de pronto, su tierna sonrisa desapareció, su ceño se frunció y aunque no conocía aún el significado de aquella expresión, hoy logro reconocer rostros similares en aquellas personas que vagan tristes y sin rumbo por haber extraviado a su único amor en los caminos de la vida.

Aunque se encontraba arrepentido de haber dado inicio a tal confidencia de parte suya, comprendió también que ya no existía manera de retroceder o negar las palabras antes pronunciadas y decidió que ya era tiempo suficiente y que yo tenía la edad necesaria para saber lo sucedido.

“…Como ya te dije, a tu madre la conocí mucho tiempo antes de que nacieras. Ella era mi amiga y la amaba como tal. De tu padre no conozco nada y aunque una vez pronunció su nombre frente a mí, pronto lo olvidé pues nunca me interesó saber nada de él…”

Continuó recitando una larga lista de pormenores que no conducían a nada al tiempo que yo comenzaba a sentirme algo molesto por tan trivial conversación y tomé la decisión de interrumpirlo nuevamente para recordarle sobre la importancia que tenía, al menos para mí, conocer el origen de la cruz de hierro que siempre había colgado de mi cuello.

“…Yo compré este hermoso Santísimo Rosario durante un viaje que realicé a la ciudad de México un año después de mi consagración. Cuando regresé, algo frustrado de mis experiencias, traje conmigo muy pocas cosas. Entre ellas ese crucifijo que di como presente a tu madre. Por entonces, yo era un joven soñador y deseaba recorrer el mundo con la esperanza de salvar todas sus almas aunque creo que solo logre salvar una. La tuya mi querido Mario…”

Quedó ensimismado y en silencio durante un largo rato. Luego y sin preámbulos, arrojó aquel relato sobre la angustiosa historia del accidente de mis padres, como si se tratase de una confesión que necesitó esperar todo aquel tiempo para ver la luz. Me describió las precarias condiciones de la casucha en que vivíamos y de como se derrumbó junto a todas las viviendas del conventillo. Su desgarbada memoria recordaba la muerte de al menos catorce personas en aquella oportunidad, entre los que se hallaban mis padres. Todos los cuerpos, sepultados entre escombros, piedras, tirantes de madera pesada y barro, fueron extraídos por la guardia civil en el lapso de tres días. Luego de las pesquisas pertinentes, todos los muertos fueron sepultados en una fosa en común por si era necesario realizar nuevas investigaciones en el futuro y fue allí donde el padre Luis celebró una misa despidiendo, de la única manera que conocía, a todos esas pobres almas pero principalmente a su única amiga: Mi madre.

Al terminar se puso de pie enérgicamente, marchándose de mi lado tan rápido como pudo, con pesadas y extensas zancadas y sin despedirse. Parecía enojado. Pero lo que yo presentí en aquel hombre, no era un enfado común o sencillo y aunque no pude comprender en ese momento, lo que el acongojado corazón del cura intentaba relatarme, años después y debido a una mirada mucho más adulta y objetiva, descubrí que no era la ira lo que conducía su alma por aquel solitario camino de otoño, sino la tristeza.

Me quedé sentado sin poder guiar a mis pensamientos. Ahora, los mágicos finales de cientos de caminos imaginarios que abandonaban aquel hermoso paraje ya no me importaban y el destino de miles de hombres en busca de secretos, de pronto dejó de preocuparme. Ahora atesoraba un inesperado descubrimiento que logró colmarme, al menos durante esa tarde cubierta por una rosada lluvia de hojas secas y que recuerdo como un verdadero regalo de Dios.

La pesada cruz de hierro y sus cuentas de metal había pertenecido a mi madre. Los pensamientos se volvieron palabras que lancé al viento sin darme cuenta siquiera

“… ¿Era aquello quizás un milagro?...”

Batalla ganada

El frío viento del amanecer se arremolinaba bajo las cortinas de mi oscura habitación reviviendo épocas ya muy lejanas, aún siquiera para mi corta edad. Y aunque mi corazón latía añorando los felices días de aquella primera infancia por poco olvidada totalmente, junto a mis padres, todo el resto de mí ser comprendía que aquellos dulces momentos no regresarían. Me acerqué al ventanal del torreón para acongojarme con el espectáculo del amanecer que se avecinaba, pisando descalzo e inseguro los mosaicos del piso, marché por las penumbras mientras el frío tensaba mis músculos. Roma se despertaba una vez más y las luces de la avenida San Francisco se confundían con los primeros rojos de un nuevo día. Cada mañana disfrutaba de los contados momentos de quietud que la vieja ciudad me regalaba ya que pronto, e inevitablemente, se esfumarían bajo el estrepitoso ruido de los gritos del padre Luís.

En pocos minutos debía asearme, vestirme correctamente y tener preparando sobre el mesón de la cocina, el abundante desayuno a mi buen mentor: el padre Luís Conde de Sabaletta. Aquel sacerdote de poca calaña y mala persona además, pretendió durante gran parte de su vida disfrazar su feroz naturaleza por todos los medios que le fue posible. Y consiguió, con el hábito de monje, montar su mejor mascarada durante todos los años que viví con él. Ninguna otra persona llegó a conocerlo como yo lo hice.

Mi nombre es Mario. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era tan sólo un niño de casi tres años. El padre Luís me rescató de una desprotegida niñez, dándome techo y comida a cambio de algunos servicios que con el correr del tiempo y mi propio crecimiento, fueron cambiando no tan solo de intensidad sino también de sentido. Nunca podré sentirme agradecido hacia él por aquella especie de esclavitud que me llevó a vivir, en el seno de su amada iglesia en el centro de la ciudad de Roma.

Durante los años de mi adolescencia me aferré a la agudeza de mi sentidos para desarrollar nuevas ideas y esto sirvió para valerme de algún espontáneo y muy poco habitual agradecimiento por parte del padre Luís. Gesto que nunca pasó de una carcajada o una palmada en el hombro. Pero cuando fue menester escarmentar mis errores, por menores que estos hubiesen sido, echaba mano a una gran habilidad y mientras su redondo rostro se convertía en una pelota roja a causa de la sangre que parecía no poder circular por las venas de sus sienes, maldecía e intentaba abrir lo más rápidamente posible la vieja puerta del armario donde guardaba su látigo personal. La presteza que imponía a sus movimientos los hacían imperfectos y descoordinados causándole más ira aún, pero tarde o temprano las delgadas cintas de cuero trenzadas y sujetas al mango de madera llegaba a sus manos para luego descargar su furia contenida en la delgada piel de mi espalda o de mis piernas. Pero aquel día sería dueño de una sutileza diferente al de todos los demás.

Luego de comenzado el trajín diario en las calles atestadas de vendedores ambulantes, que ofrecían productos de buena calidad a bajo precio junto a las primeras líneas de luz que se dibujaban sobre los tejados más bajos de la ciudad, apresuré mis pasos hacia la cocina en la planta baja de la parroquia, coloqué la pava a calentar luego de atizar las brazas que sobrevivían a una larga y fría noche y salí corriendo dos calle abajo en busca de pan fresco. Aquel día presentaría al párroco uno de mis tantos inventos y si deseaba que el plan funcionara, un desayuno algo más voluptuoso que de costumbre serviría para poner de buen humor a mi mentor. Debía lograr el permiso necesario para ausentarme algunas horas y así poder visitar el mercado. Por ello imaginé que un desayuno en la cama convendría para aumentar el buen ánimo y despojar toda duda del humor del sacerdote a quién, por otro lado, le costaba demasiado esfuerzo sentirse feliz y a gusto conmigo y con él mismo también.

A la hora indicada ingresé en su habitación. Mis manos se aferraban a la bandeja que a pesar del frío transpiraban y temblaban. Luego de depositar el tentempié sobre la mesita, corrí las cortinas para dejar que la luz entibiara el recinto. Una buena taza de café bien cargado y negro, una horma de pan recién horneado, un platito cargado de dulce de frutas casero, un vaso de vino rojo y otro de jugo de naranja eran, por excelencia, los componentes que más agradaban al padre Luís en su desayuno.

Una vez sobrepuesto al primer disparo de claridad sobre sus ojos, observó gustoso el manjar que reposaba a los costados de la cama. De pronto y como si se tratase de un milagro, la rudeza habitual de su rostro desapareció por un instante para dar lugar a una sonrisa amedrentadora.

“…Ah! mi buen Mario – Sentenció agudamente – ¿Qué deseas de este pobre viejo para chantajearlo así con estas exquisiteces…?”

Por un instante creí que todo mi plan tambaleaba. Me sentí descubierto y herido como un soldado de pie sobre el borde de su trinchera a la espera de un certero disparo que lo deje sin vida.

“…Mi amado padre, no creas que deseo bendiciones o conquistas personales. Tan solo le quería transmitir una idea en la que he estado trabajando para que tu bella capilla se vea beneficiada…”