13,99 €

Mehr erfahren.

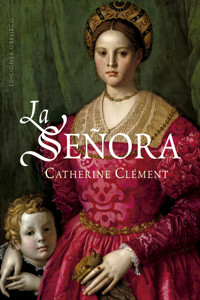

- Herausgeber: Ediciones Obelisco

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Libros Singulares

- Sprache: Spanisch

Perseguida por la Inquisición, expulsada sucesivamente de Lisboa, Amberes, Venecia y Ferrara, el extraordinario destino de la Señora traza un surco luminoso a través de toda la Europa del siglo xvi, y se remata en apoteosis en el Imperio otomano. De nombre real Gracia Nasí, esta joven y seductora heredera de una inmensa fortuna, enemiga de los Habsburgo, de los papas y de la República de Venecia, encarna aún hoy el orgullo y el dolor de los marranos, esos judíos forzados a la conversión, esos «cristianos nuevos», para quienes se convirtió en una figura de leyenda, y cuya existencia épica y novelesca restituye Catherine Clément. En el corazón del Occidente desgarrado por los odios religiosos y los conflictos políticos, ella organizará redes destinadas a la huida de los perseguidos y de las víctimas de la intolerancia. Antes de pagar cara la protección de Estambul, patrocina la Biblia de Ferrara, primera Biblia en judeoespañol, magnífico emblema que le será dedicado y la hará entrar en la historia. La Señora y su sobrino son los protagonistas de este flamígero fresco en el que se mezclan peripecias amorosas y querellas teológicas, iniciación a la potencia política y grandes acontecimientos de la época. Novela cierta, pero también cuento, epopeya, La Señora es además una plegaria, un canto de amor, un memorial.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 743

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Catherine Clément

Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Colección Libros singulares

LA SEÑORA

Catherine Clément

1.ª edición en versión digital: marzo de 2023

Título original: La Senora

Traducción: Susana Cantero

Corrección: Sara Moreno

Diseño de cubierta: Enrique Iborra

Maquetación ebook: leerendigital.com

© 1994, Calmann-Lévy

(Reservados todos los derechos)

© 2023, Ediciones Obelisco, S.L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco S.L.

Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida

08191 Rubí - Barcelona - España

Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23

E-mail: [email protected]

ISBN EPUB: 978-84-1172-004-5

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

La señora

Créditos

Domingo, a la puesta del Sol

Capítulo I. La niña de la manzana roja

Capítulo II. María de Hungría, regente de Gante

Capítulo III. Las prisiones de la Serenísima

Capítulo IV. La biblia de Ferrara

Capítulo V. La salida de Egipto

Capítulo VI. El bloqueo de la señora

Capítulo VII. Las moreras de Palestina

Capítulo VIII. Eyüp, o la liturgia de las despedidas

Capítulo IX. No existe ya la flor espléndida del exilio de Israel

Capítulo X. El último sabbat

«Por linhas tortas»

Cronología

Elementos bibliográficos

Agradecimientos

A la memoria de Alain Oulman, quien, un día de 1981, me pidió que escribiera la historia verdadera de esta mujer nacida en su país, Portugal.

Y para Rebecca, mi madre.

Lus Ojus

Kontami la kunseja

ki si kamina in tus ojus

kuandu lus avris

la mañana

kuandu il sol

entra su aguada di luz

ín tus suenyus[01]

CLARISSE NÍCOÏSDKI

[01]. Extracto de Lus Ojus, las Manus, la Boca, poemas escritos en judeoespañol. «Cuéntame el cuento / que camina por tus ojos / cuando los abres / por la mañana / cuando el sol / introduce su aguja de luz / en tus sueños».

1579

Domingo, a la puesta del Sol

«Cae la tarde ya» murmuró el anciano en su balcón de mármol. El Sol se va a sumergir por detrás de la Suleymania;[02] la hora en la que los jenízaros suben hacia las tabernas para fumarse su tabaco y emborracharse ruidosamente. Como todos los días, mi mata de jazmín me robará una vez más la última luz, la más salvaje. En la punta de Topkapi, ya sólo distingo los tejados blancos del harén y, bajo los árboles oscurecidos, el resplandor de las primeras antorchas. Apenas si se atisban, a lo lejos, en el Bósforo, los faroles de aquel bajel tardío que se hace a la mar.

Eterno barco, similar a todos los que nos llevaron, a la Señora y a mí, desde un amanecer de Lisboa, hace más de cuarenta años, hasta este horizonte en el que ella se desvaneció ante mis ojos…

Nunca habría creído que pudiera huir así, ella sola, en un navío en el que no estuviera yo. Me ha abandonado, a mí, duque de Naxos, príncipe judío del Imperio otomano; a mí, su sobrino, su principal sostén. Durante toda nuestra vida combatimos a los emperadores y a los reyes de Occidente; atravesamos juntos Europa entera, y nada ni nadie había podido separarnos, ¡ni los príncipes, ni los papas, ni los rabinos! Pero la Señora era como el Mediterráneo, incierta, violenta, agitada por ráfagas imprevisibles. Y cuando se levantaba en su corazón el viento de agosto, nada podía detener su tempestad.

Desde el día en que me dejó, todas las noches acecho la aparición de esa vela, como si siguiera siendo la misma… No obstante, de sobra sé que ella ya no existe, el Esplendor del Exilio y la Flor luminosa de los marranos, el Lucero de la mañana, la igual de Ester y de Judit, que fue un hombre por su valentía y la madre de todos los judíos que querían caminar por la vía del Señor… Eso fue lo que nos contaron los piadosos rabinos de Estambul cuando nos llegó la noticia de su muerte.

¿Qué me importa este palacio del Belvedere por el que arrastro mi memoria, a mi esposa muerta y este dolor que me atenaza el talle? Habrá que rendirse al final y dejar aquí este flaco despojo que ya no consigo calentar. Ocurrirá pronto; se agolpan demasiadas imágenes, como otros tantos pájaros perdidos.

No ver más esos navíos. Se diría que han trazado sus surcos en el hueco de mis manos. En lo más profundo de la línea del corazón, un pequeño caique[03] oscilando por las pequeñas olas del Cuerno de Oro… ¡Ah! ¡No quiero verlos más! Quiero apretar este puño y mantenerlo cerrado, como siempre estuvo. La mitad de mi vida me la he pasado por los mares con el puño cerrado.

Todos se regocijarán cuando muera. Ahora que ya no soy nada, desde aquí estoy oyendo a esos embajadores de Occidente ante la Sublime Puerta, los oigo mofarse de mí, ahora es ya tan fácil. El judío Josef Nasí, ése soy yo. El sobrino de la Señora, el consejero secreto de las desdichas de Europa, el atormentador de los reyes, su ladrón, ese Judas soy yo, este frágil anciano que tiene frío. Sí, ella y yo los combatimos. A todos. Pero yo jamás levanté la espada contra un hombre.

Por supuesto, de haber sido necesario, lo habría hecho sin vacilar; habría bastado con una orden de Beatriz. Una sola palabra, un solo gesto, y yo habría obedecido de inmediato. Siempre me doblegué a su santa voluntad. No era posible resistirse a ella; nadie lo logró jamás, con excepción de un rabino obstinado que se encaró con ella y al que le temblaban las extremidades. A todos, incluso a él, les inspiraba temor y veneración. De no ser por eso, ¿de dónde le vendría a ella el apodo que aún hoy le dan los judíos del Mediterráneo, la Señora?

La Señora. La mía, y nadie lo sabe. ¡Voy a morir y nadie sabe nada de ella ni de mí! ¡He aquí que ella seguirá siendo para toda la eternidad la Señora de todo un pueblo en exilio, y nadie sabrá que primero fue ella mi cielo y mis infiernos!

Doña Mendes, también llamada Gracia Nasí, también llamada la Señora. Cuando yo la conocí, se llamaba Beatriz.

[02]. Mezquita de Solimán el Magnífico. (N. de la T.)

[03]. Del turco kayık, barco pequeño de pesca común en los mares Jónico y Egeo, y también esquife ligero usado en el Bósforo y en los mares de Oriente para el servicio de las galeras. (N. de la T.)

Capítulo I

1510-1536

LA NIÑA DE LA MANZANA ROJA

(Infancia de Beatriz de Luna y João Miguez, su sobrino; el regreso de los conquistadores al puerto de Lisboa; el día de la carraca; matrimonio de Beatriz y de Francisco Mendes; los progresos de la Inquisición en Portugal; primeras persecuciones de los judíos conversos; muerte de Francisco; la familia Mendes huye a Londres).

A nosotros, los marranos venidos de la península ibérica, nunca se nos ha concedido el derecho a llevar nuestros nombres judíos. Teníamos que tomar la decisión de partir o de cambiar de identidad. Cuántos nombres habremos llevado, cuántas veces los hemos cambiado… Disfrazados perpetuos, eso es lo que somos. En Portugal, yo era João Miguez; en Inglaterra, en Venecia, en Ferrara, John Miquez, Juan Micquez o incluso Juan Micas, como se quiera; aquí, Yusuf Nasí… Y a ella, ¿cómo la llamarán nuestros descendientes? ¿Gracia, Hannah[04] o Beatriz?

La Señora nació en Portugal, en 1510, con el cristianísimo nombre de Beatriz de Luna. Yo vine al mundo cinco años más tarde; era el hijo de su hermano mayor, que por su parte había adoptado el apellido de Miguez. Nuestro apellido auténtico era Nasí, que significa «príncipe». Desgraciadamente, ya en aquella época no éramos príncipes, sino proscritos disfrazados.

Cuando la pareja real española decidió expulsar a nuestro pueblo, la Señora no había nacido. Pero la historia de ese desastre marcó, ya desde el mismo momento de su venida al mundo, a los hijos de los primeros exiliados.

¡Ah! Concedo que la Caída del Templo sea nuestra herida siempre abierta, pero no creo que el primer Éxodo fuera peor que el de 1492. Los que abandonaron la tierra de Palestina, nuestra patria perdida, pudieron creer, a lo largo de toda su vida, que volverían a ver Jerusalén y reconstruirían el templo destruido, pero en 1492, cuando se prohibió la religión judía, cuando nuestros padres tuvieron que abandonar España y luego Portugal, el exilio era absoluto y el pueblo judío quedó condenado a huir.

Durante quince largos siglos, nuestros antepasados habían vivido en paz bajo la dominación de los moros; habían aconsejado a príncipes e incluso a reyes cristianos, les habían prodigado cuidados médicos; mi propio padre todavía llevaba el título de médico del rey. Fue uno de los nuestros, el poco clarividente Abraham Senior, gran rabino de Castilla, el que favoreció el siniestro matrimonio de Fernando e Isabel, los Muy Católicos Reyes a quienes debemos todas nuestras desgracias. Hicieron de la Inquisición un tribunal real que empezó a perseguirnos. Después, diez años más tarde, una vez caído el débil reyezuelo Boabdil, último soberano de Granada, firmaron un edicto de expulsión de los judíos de España.

El 31 de marzo del año 1492 fue un día de luto para el pueblo judío, y vio el inicio de su nuevo éxodo. Les dieron cuatro meses a nuestros padres para dejarlo todo; partieron en plenos calores de agosto por los caminos resecos, y no se llevaron más que las Torás. Para darles ánimos en su agotadora marcha, los niños, dicen, tocaban el tambor, y la gente iba cantando; hubo muertos, hubo nacimientos; unos llegaron hasta el mar, en el sur, y a veces se embarcaron; otros pasaron a Portugal. Fue éste el caso de nuestra familia, que se instaló en la capital.

Si los judíos eran pobres, pagaban cada uno ocho cruzados al llegar y ganaban con ello ocho meses de tregua; si eran ricos, podían establecerse en Portugal a razón de cien cruzados por persona. Los Nasí tenían dinero; se quedaron, cambiaron su apellido y se creyeron salvos. Pero no se contó con el obstinado furor de Isabel la Católica; entregó a su hija, que llevaba el mismo nombre que ella, a Manuel de Portugal; cuatro años después del edicto español, el rey Manuel obtuvo a su vez del Papado el derecho a expulsar a sus judíos, como los soberanos de España. Pronto fue cosa hecha.

Como proscritos, a los judíos de Portugal ya no les quedaron más opciones que la huida o la conversión. Algunos decidieron marchar; otros, con la rabia en el corazón, aceptaron el bautismo; otros más fueron arrastrados por la fuerza a las iglesias. Finalmente, a veinte mil de nuestros hermanos los reunieron en los muelles del puerto de Lisboa; por orden del rey, no se les dio ni de comer ni de beber, para obligarlos a convertirse. Los que oponían resistencia obtendrían, si aguantaban, el derecho a embarcar.

Pero el soberano seguramente no tenía las ideas claras; la historia dio un giro diferente. Aquel soberbio rey se había puesto un título ridículo y tan largo como los del padishá que reina sobre el Imperio otomano. Se hacía llamar «Señor de la Conquista, de la Navegación y del Comercio de Etiopía, de Arabia, de Persia y de la India». Era la época en la que los portugueses se iban a conquistar lejanos tesoros, sus reyes se abrasaban de deseo por el oro y las especias y sus barcos partían en busca de las Indias. Ahí se encontraban la verdadera maravilla y el verdadero objeto de su codicia. Manuel I se imaginaba conquistando el mundo. No erraba: los navegantes portugueses mostraban ser los mejores de su tiempo, como atestiguaba el legendario apodo del antepasado regio, Enrique el Navegante. El Señor de las Conquistas vaciló: con los judíos se marcharía su dinero. En el ínterin, dejó que se cometieran unas cuantas exacciones en los muelles. Después tuvo una repentina inspiración.

Cuando les llegó a los exiliados el momento de partir, el rey Manuel mandó bautizar por la fuerza, con grandes cubos de agua bendita, a los que iban a embarcar. Yo no vi nada de todo aquello, porque era en el año 1496, pero me han contado tantas veces la escena que lo imagino perfectamente. En los muelles ventosos de Lisboa, nuestros judíos famélicos, con los brazos llenos de criaturas, fueron bruscamente regados con agua sucia y santa mientras que un sacerdote con casulla de oro trazaba sobre ellos, pero de lejos, la señal de la cruz…

Debidamente empapados, se volvían a unir de oficio al pueblo de los conversos, a los que los inquisidores, esos advenedizos de la Iglesia, habían llamado «cristianos nuevos». El rey Manuel, convencido por sus navegantes para no dejar que se escapara el dinero de las bancas judías, de las que estaban muy necesitados, declaró cristianos a todos los judíos de Portugal. Y éstos, prudentemente, se resignaron a cambiar sus nombres propios por nombres muy católicos.

Las persecuciones apenas estaban empezando; nuestros padres no comprendían aún la suerte que les estaba reservada y continuaban esperando en la clemencia de los Reyes Católicos. Se engañaban; el terrible año 1506 vio nuestros primeros mártires.

Mi vieja nodriza había pasado tanto miedo que era incapaz de contar lo que había visto; pero una vez caída la noche, si la luz de un simple incendio inflamaba la ciudad, cerraba las puertas y se escondía en un rincón oscuro, estrechándome entre sus brazos. A veces se le escapaban a su pesar palabras sin ilación. Posteriormente lo supe.

Primero, Portugal había visto llegar las miserables cohortes de los judíos de España con sus hijos. Después había habido una sequía abominable; más tarde se había declarado la peste. La gente moría por las calles como aquí cuando están apestados, con la boca acartonada y el cuerpo negro; los portugueses empezaron a murmurar contra aquellos inmigrados que les traían la desgracia. Pero la peste, la sequía y el fuego, los muertos en la calle, no era lo peor. Mi nodriza gritaba de espanto cuando, en sueños, le volvían los recuerdos de la degollina de Lisboa, unos meses después de la epidemia.

Una tarde a última hora, todavía había claridad, la iglesia de los dominicos se iluminó con un resplandor rojo. La estatua de la Virgen, la dulce Madona de ojos alzados hacia el cielo, aureolada de llamas inmateriales, exigía la sangre de los judíos: eso era lo que proclamaban los monjes. Su Virgen resplandeció durante toda la noche. Apenas clareaba cuando tres sacerdotes ascéticos, con el rostro cubierto de cenizas, salieron de la iglesia y se pusieron a correr por las calles dando grandes gritos y blandiendo el crucifijo. Aún recuerdo lo que gritaban: «¡Piedad, piedad, corred al socorro de Cristo y de la religión cristiana! ¡Vengan con nosotros los que quieran combatir a los judíos y darles muerte!».

Al amanecer, el marido de mi nodriza había sido degollado por uno de los tres dominicos. Quedaba abierta la caza del puerco.

Son esas palabras las que decía la anciana en sueños. «¡Puerco asqueroso!».

Para los portugueses de la conquista, nos habíamos convertido en cerdos. Sus cerdos. De sobra sabían que la carne de ese animal nos estaba prohibida por las santas leyes de nuestra religión. Por esa razón nos llamaron «marranos», por mofa, porque esa palabra es la que designa al cerdo. A un cerdo se le abre en canal, eso es lo único que se merece. Se vieron, pues, mujeres encintas ensartadas en picas, niños cortados en dos por el filo de la espada, en memoria del rey Salomón, y cadáveres reventados por centenares. Esas cosas se vieron. Pensándolo bien, yo apenas advierto diferencias entre esta carnicería y las que cometen los jenízaros del imperio; nada se parece más a un niño asesinado que otro. Pero nosotros éramos esos niños, nosotros éramos el rebaño amenazado. Y los terrores de mi nodriza reflejaban los de todo un pueblo que esperaba, sumido en la angustia de conocer su suerte.

Los cristianos nuevos se hicieron más prudentes; su cristianismo forzado se volvió más evidente. Era necesario; y además, ¿qué importaba, en el fondo?

Ciertamente, habíamos cambiado de nombre. Pero no de alma ni de corazón. Así fue como mi joven tía, cuyo nombre hebreo era Hannah, y a la que apodaban Gracia, fue bautizada, en su nacimiento, con el nombre de Beatriz. En lo que a mí respecta, cuando nací, cinco años más tarde, me llamaron Josef en secreto, pero públicamente João.

* * *

Nos llevábamos, pues, bastantes años como para que yo la respetara, aunque no era más que una niña, pero no los suficientes para impedirnos jugar juntos. ¿Paré mientes alguna vez, de niño, en que ella era tía mía? Nunca. Ya la consideraba como mi Beatriz.

¿Ella, mi tía, aquella niña delgada, con sus cabellos color rubio estopa, rizados como la lana de un cordero, son sus ojos negros brillantes como canicas? ¿Aquella compañera de juegos, la única amiga de mi infancia? ¿Y cómo se me podría haber ni ocurrido pensar en ese parentesco?

Mis abuelos y mis padres habitaban todos juntos una casa amplia y sombría, detrás del puerto. La familia Nasí vivía con sencillez; el exilio nos había arruinado casi por completo. Tengo el recuerdo de unas ventanas oscuras, que rara vez se abrían a la calle, por prudencia; en algunas habitaciones, el suelo seguía siendo de tierra apisonada; no teníamos más que un único sirviente, Pedro, y dos sirvientas, sin contar a mi nodriza. Frente a la puerta de entrada, en una pared blanca, habíamos colgado ostensiblemente un gran crucifijo de madera pintada, y el candelabro de siete brazos estaba escondido bajo una pila de sábanas. De mi madre, he conservado el recuerdo de una mujer joven vestida de negro, con una melena prematuramente encanecida y un rostro inquieto; pero su sonrisa benévola protegió mi infancia contra las miserias de la época, y yo no lo pasaba mal.

Mi padre, mucho más viejo que su esposa y de carácter más fatalista, se había traído con grandes gastos de Córdoba, donde había nacido, todos sus libros, tesoro más precioso que el oro, decía; cuando no estaba ejerciendo su oficio de médico, se encerraba en su biblioteca, cuya entrada me estaba prohibida; muchas veces pasaba en ella la noche, envuelto en su gran hopalanda a la antigua usanza, cuyos faldones habían arrastrado tanto por el suelo que ya no tenían color. Poca atención le prestaba a su hijo; a veces, me acariciaba la mejilla y me prometía enseñarme las lenguas que me permitirían tener acceso a sus libros. Se tomó el tiempo de enseñarme el latín, que descifré al ritmo de una página diaria en uno de sus volúmenes preferidos, el De originibus rerum,[05] en el que se encontraban hermosas respuestas a todas las preguntas del mundo: quién era el inventor de la rueda y el de las campanas, de cuándo databa el celibato voluntario y otras maravillas.

Mi abuelo De Luna, médico igualmente, era un hombre viejo; había perdido en fecha muy temprana a su primera mujer, la madre de mi padre, y había esperado largo tiempo antes de volver a casarse. A decir verdad, se había decidido a hacerlo al llegar a Portugal, como muchos de nosotros, para engendrar nuevos judíos y reforzar nuestro pueblo. Su jovencísima esposa, la madre de Beatriz, en nada se parecía a la mía; causaban sorpresa su tez blanquísima y sus largos cabellos rojos, pero hechizaba los corazones por la belleza regular de sus rasgos; arrebatada, autoritaria, llenaba la casa con sus risas o con sus estallidos de ira; se vestía con colores vivos, no aguantaba quieta en el sitio. Unos años después del nacimiento de Beatriz, dio a luz una segunda hija, Brianda.

De niño, yo era como el hidragirio;[06] mi nodriza no se bastaba y el viejo Pedro, al que su edad impedía correr, se quejaba de mis incesantes escapadas. Las sirvientas se ocupaban de la casa y de mi tía pequeña Brianda, y mi madre estaba harta. Yo me pasaba todo el día fuera de casa y me buscaban por todas partes con angustia; las calles del puerto no eran seguras, merodeaban los marinos, también los dominicos, y yo habría podido cometer una torpeza, hablar del candelabro, soltar descuidadamente una palabra hebrea que hubiera oído por casualidad…

Para liberar a mi madre de un hijo en exceso turbulento, me confiaron a la joven hermana de mi padre. Beatriz era una niña triste; ella me vigilaría y yo la haría reír, pensaban. Lo logré, en efecto, sin siquiera pensarlo; yo era irreflexivo, agitado, a veces imprudente, y no obedecía a nada. La pobre Beatriz tomó la costumbre de seguirme por todas partes, sin conseguir controlarme. Una vez franqueado el umbral de la casa, yo era su dueño.

Durante mucho tiempo, Beatriz había sido una niña silenciosa, criada al amparo de la casa, y que nunca lloraba. La primera vez que presté atención a mi joven tía, fue con ocasión de una de esas fiestas familiares que solíamos organizar, a pesar de la incomodidad y los peligros. Los adultos trataban asuntos muy importantes; sentados a la mesa alrededor de un guiso de coles y carne de ave, seguramente hablaban de los dominicos de la Inquisición, su único objeto de desvelo; por su parte, los niños se aburrían de lo lindo. Yo tendría unos cinco o seis años. Detrás de la amplia falda de seda carmesí de mi tía abuela De Luna, estaban las dos chiquillas. La una no era aún más que un bebé ruidoso, una cría minúscula de pelo rojo y rizado con una piel roja de ira y que berreaba. Era mi tía pequeña Brianda, la hermana menor de Beatriz. Mi abuelo me advirtió que de ahí en adelante quedaría encargada de vigilarme mi otra tía, Beatriz, pero yo apenas lo oí por lo fuerte que gritaba Brianda.

Los padres llamaron a la nodriza, que se llevó a la criatura. Entonces vi a mi guardiana luminosa y perdida. Beatriz, con jubón blanco y corpiño verde, Beatriz con sus cabellos crespos, pálidos como los molinillos del diente de león cuando uno sopla para que se vuelen. Tenía los ojos clavados en mí con seriedad, con mirada de ardilla, a la vez fija y un poco temblorosa, intensa y asustada. Pero en realidad no me veía; a través de mí, lo que miraba era el vacío.

Yo experimenté inmediatamente el deseo de dar vida a aquella refinada muñeca en exceso prudente. Pero ella no quería jugar al trompo; se negaba a correr por la casa y seguía mirándome con un poco de extrañeza, sin moverse, incluso cuando le tiraba del pelo. Yo entonces entreabría la puerta con cuidado y salía volando al puerto, lugar de mis delicias.

Ya de muy pequeño, agarrado a la mano de mi nodriza, iba a ver los barcos levar el ancla. Mi padre me hablaba con frecuencia de los navegantes que partían a conquistar, para los reyes de Portugal, una isla desconocida; o que procuraban descubrir un cabo, unas tierras. Siempre andaban persiguiendo esas Indias obsesivas que resultaban estar a ambos lados del océano, como si la Tierra fuera redonda. Mi padre no gustaba mucho de aquellas expediciones, que le salían caras al reino; decía no comprender por qué habían sustituido los navíos mercantes, que desde hacía largo tiempo garantizaban el comercio de las especias, por los bajeles guerreros de los soldados. Las palabras «Nuevo Mundo» le hacían encogerse de hombros; gruñía contra aquella onerosa pasión y se entregaba a un interminable elogio de las viejas tierras del Mediterráneo, más familiares y más hospitalarias. No le gustaba el océano; una vez, una sola, subió a un barco que partía para Londres. Bajó antes de zarpar. No tenía madera de marinero.

Yo sí la tenía, y me encantaba el mar. Me sabía al dedillo las historias legendarias de nuestro país de adopción: cómo los conquistadores portugueses habían descubierto Ascensión, Santa Elena y Trinidad, unos veinte años antes. Rendido de admiración por el Rey Navegante y por su casto retiro en las desérticas tierras de Ceuta, yo no cejaba, a pesar de las exasperaciones paternas, en hacer preguntas sobre uno de los nuestros que, con el nombre cristiano de Cristóbal Colón, había partido a descubrir nuevas tierras con dinero judío y la bendición de la reina Isabel al día siguiente de aquel malhadado día en el que nosotros fuimos expulsados de España. ¿Por qué no se había embarcado mi padre con él? Hoy estaríamos en el paraíso, en lugar de morirnos de frío bajo el viento del puerto; él nos había inventado un nuevo reino, ¡y ahora se nos negaba!

Yo era aún un crío cuando asistí al regreso de Sebastián Elcano, un vasco. Tendría poco más de nueve años, era en 1522. El navío de borda alta se atisbaba de lejos, con sus costados redondos, perforados por los cañones. Inmenso, avanzaba hacia el puerto como una oca majestuosa, contoneándose con los últimos soplos del viento.

A medida que se iba acercando, yo distinguía las velas agujereadas, los obenques quebrados, la madera mohosa. Unos cuantos marineros harapientos se mantenían apenas de pie sobre el barco fantasma; espectáculo de miseria… El capitán bajó del navío entre el mayor de los silencios. Era don Sebastián Elcano; pero no era a él a quien se esperaba.

Don Sebastián Elcano había sido el segundo del gran Magallanes, que había descubierto un nuevo mar, tan tranquilo y tan apacible que le había dado el nombre de Pacífico. Tras haber sido asesinado Magallanes en las Filipinas, su brillante expedición regresaba con un flamante océano nuevo, un nuevo capitán y un héroe muerto. No obstante, a mí aquello me inflamó el corazón; cada una de las heridas del barco me pareció una gloriosa cicatriz. Ése fue mi primer recuerdo de un barco: lleno de costurones, remendado, lamentable y fúnebre.

En aquella época, se hablaba con ardor del almirante don Vasco; en pleno corazón de Lisboa se alzaba la enorme Casa de las Indias, que trataba todos los asuntos de la tierra de Vera Cruz y organizaba los mundos de allá: África, de donde venía la malagueta, Nicobar, Sumatra y Etiopía. Se había tardado un siglo largo hasta dar con él, pero al fin estaba hecho: acababan de encontrarse en aquella tierra africana con el Preste Juan,[07] el legendario emperador de barba blanca y ondulada, negro de piel pero cristiano. Yo me sabía los nombres de todos los navegantes –Rodrigo de Lima, Baltasar de Castro, Manuel Pacheco, Cabral–, me gustaban todos y estaba segurísimo de que, en un futuro, iría yo también por los mares a conquistar nuevas tierras…

Y cuando me confiaron a la custodia de mi joven tía, la fui guiando a diario, sin que ella se diera cuenta siquiera, hacia el universo mágico e infinito del puerto, en el que nadie podría encontrarnos… Decidí que ella, un día, se embarcaría conmigo en un barco.

En casa, la llamaban Beatriz. Mi madre, para estar segura de que yo no utilizaría el nombre secreto de Hannah, no me lo había revelado. Pero los oídos de los niños andan merodeando alrededor de las conversaciones de los padres, y yo no había tardado en sorprender el otro nombre clandestino, Gracia, tan dulce al oído y que a veces cuchicheaban entre ellos.

Un día, estábamos jugando en los muelles, escondiéndonos a espaldas de los guardias, entre los fardos de monedas de plata y los mazos de coral, cuando llegó un navío que venía de Guinea. Nos detuvimos para mirar el desembarco; de pronto, Beatriz, encima de un saco de malagueta, esa pimienta de África cuyo fuerte olor daba dolor de cabeza, me señaló a un desdichado negro que tiritaba de frío; hablaba en su lengua a un loro gris, de plumaje casi blanco, una hermosa ave de pico rosa que repetía sus palabras con una voz estridente. Entonces llegaron los cíngaros.

A mí me encantaban, y arrastraba conmigo a Beatriz. Los cíngaros llevaban con una correa un oso con bozal y un mono extrañamente vestido con unas faldas escarlata bordadas de oro. Beatriz retrocedió un poco, sentí estremecerse su pequeña mano; le tenía miedo a todo. El mono empezó a dar vueltas alrededor de ella al ritmo de una pandereta. Los cíngaros sonrieron a Beatriz; sus dientes restallaban de blancura, parecían fuertes y alegres. Beatriz se echó a reír nerviosamente y me apretó la mano. El oso se puso a bailar pesadamente oscilando de una pata a otra, y el mono empezó a saltar, siguiendo el ritmo, por encima de un largo palo. Ahí sí que se rio Beatriz de verdad; yo estaba feliz. De pronto, surgidos de no sé dónde, los arqueros del rey corrieron hacia los cíngaros y empezaron a golpearlos.

Nosotros no sabíamos que el rey de Portugal acababa de promulgar un decreto de expulsión contra esos extranjeros de piel morena que se decía que venían de las Indias. Desde 1521, el rey ya no era Manuel I, sino Juan, el tercero de la dinastía. La Inquisición aún no estaba oficialmente instalada en Portugal, aunque, desde el triunfo de los Reyes Católicos en toda Europa, había hecho grandes progresos. Ciertamente, los cíngaros no eran judíos, pero su condición de extranjeros era suficiente para que fueran expulsados.

Eché a correr y di por hecho que, espontáneamente, Beatriz haría otro tanto. Era mayor que yo; como mínimo, teniendo dieciséis años, más lúcida… ¡Pero no! Parecía paralizada. Siempre la he conocido así, petrificada ante la violencia de los hombres. Yo ya estaba lejos, detrás de los edificios del puerto, y ella permanecía congelada en el sitio, en medio de los gitanos, bajo los golpes que llovían y estaban a punto de alcanzarla…

«¡Gracia!».

Había olvidado la regla. Había gritado el nombre prohibido. Sobrecogida, ella giró la cabeza, me vio y echó por fin a correr hacia mí. Salí a su encuentro y se arrojó en mis brazos gritando mi nombre.

«Josef». Yo aún no sabía que ése era mi nombre. Mis padres siempre me habían llamado João.

Ella nunca me volvió a llamar de otro modo desde el día de los gitanos. No los volvimos a ver. Y yo no la llamé por su nombre judío hasta mucho tiempo después.

El puerto se convirtió en nuestro único universo. Allí fue donde le enseñé el gusto por los viajes; allí fue donde ella empezó a reír. Pero también en los muelles me enseñó ella a mí a ver. Al negro del loro gris lo había visto mucho antes que yo.

En absoluto me equivocaba; la Señora y yo fuimos conquistadores. Pero nuestra historia no siguió exactamente el hilo de mis ensoñaciones. Yo soñaba con largos viajes en los que iría a descubrir con ella nuevas especias y coronas de pedrería que asentaría sobre su seria cabeza para arrancarle una sonrisa. El olor de las especias era inseparable del oro y del éxito, y aquel perfume mezclado de canela, de nuez moscada y de cardamomo ha seguido siendo para mí el más vivo de toda mi infancia. Seguramente representaba también la sed de novedades, dado que en nuestra familia, y según la costumbre, no se comían especias.

Beatriz las detestaba. Un día, quise hacerle oler el jengibre a través de los recios envoltorios de los fardos depositados en los muelles. Desgarré un trozo de tela para extraer una raíz, toda seca y retorcida, en la que aún permanecía el suave color de la piel plateada. Se la puse a la fuerza debajo de la nariz; se le revolvió el estómago y salió corriendo. Para hacerla volver, agujereé un saco que había atravesado Francia y contenía un espléndido trigo de Dantzig que chorreaba entre nuestros dedos; ella se extasió, acarició los granos con sus largas manos de dedos estrechos mientras yo mascaba mi raíz. Tomar el trigo a manos llenas era algo muy de ella; y chupar el jengibre procedente de las Indias era algo muy mío.

Las especias no entraban en el universo de los Nasí. Pero sí cimentaban el imperio de los Mendes, los conversos más famosos de Lisboa, que reinaban a la vez sobre las especias picantes procedentes del confín del mundo y sobre los adeudos crediticios de los príncipes. Antes del regreso de don Sebastián Elcano, la expedición de Magallanes había logrado convoyar hasta Lisboa treinta mil quintales de especias procedentes de Asia, casi todas para los Mendes. A ese primer desembarco también había asistido yo.

¡Qué hermosa llegada! Los marineros cantaban ya no recuerdo qué canción portuguesa en la que el moro había dejado, de camino, extrañas semillas musicales; en el puerto, los comerciantes, entre los que se encontraban los comisionados de la casa Mendes, se frotaban las manos. Sí, realmente una hermosa llegada, un soberbio espectáculo, con los cañonazos tradicionales. Cuando bajaron, los marineros contaron cómo, para conquistar las especias, habían colgado de las vergas de sus barcos una cuarentena de tripulantes. El zamorín, el rajá de Calicut,[08] quiso oponer resistencia: tuvieron que castigarlo. Después se jactaron de haber saqueado e incendiado un barco de peregrinos que volvían de La Meca, y los comerciantes estaban entusiasmados.

Yo también me había alegrado de su alegría, como si el fuego a Calicut lo hubiera ordenado yo, e, incapaz de callarme, volví a repetir cien veces el relato de aquella memorable jornada. Más tarde, conté exultante a Beatriz cómo nuestros portugueses habían bombardeado ya en tres ocasiones Calicut antes de terminar con ella. Siempre me soltaba la mano con lágrimas en los ojos. Yo ya no era ajeno a ningún estremecimiento de su alma; me invadía una extraña vergüenza. ¡Pero yo no tenía nada que ver con que hubieran colgado a unos hindúes en Calicut! ¿Y qué importancia tenía un barco de infieles achicharrados? ¡Otros tantos paganos que no insultarían más al reino de Portugal! Yo era João, en efecto, un pequeño portugués en el puerto de Lisboa…

Beatriz ya era Gracia.

Aun así, fue conmigo con quien ella descubrió el mar y los navíos, conmigo con quien fue todos los días a ver crecer la gigantesca carraca[09] que tardaron más de diez años en construir y que se iba a llamar La São João. Ése era mi nombre, ésa sería mi carraca. Escondidos detrás de un montón de leños verdes, vigilábamos el astillero como si fuéramos sus patrocinadores secretos. De lejos, ayudábamos a los obreros hablando bajo; a veces, saliendo de nuestro escondite, íbamos a llevarles agua y fruta; nos conocían bien. Cuando se iban, trepábamos al inmenso casco, del que todavía no se veían más que las costillas, acariciábamos los troncos talados y lisos, la huella de los nudos en la madera, suave a la mano como una piel recién afeitada. La carraca era mía, pero Beatriz hablaba de ella como suya.

«Un día, Josef ‒decía‒, te me llevaré conmigo en mi carraca».

La primera vez que me lo dijo, me sorprendió su cambio. El tono, autoritario, no dejaba lugar a duda alguna; Beatriz mandaba. Mi Beatriz ya no era la temerosa criatura a la que había que proteger, no. Era…, ¿cómo decirlo? Es como si fuera un muchacho. Para tranquilizarme, me daba por imaginar que hablaba de su carraca como nuestra, y que me la ofrecía como un regalo de nuestras bodas. Desgraciadamente, se me olvidaba que era mi tía.

Creo que el año de los cíngaros y del regreso de los navíos de Calicut fue también aquél en el que Carlos V promulgó el decreto que autorizaba a los judíos a instalarse en Amberes. No era algo a lo que le prestásemos atención; nosotros, los niños, ¿pensábamos acaso en esas cosas? Nuestras familias se guardaban muy mucho de informarnos de ellas. Por lo que a mí respecta, fuera del puerto de Lisboa y las Indias, nada sabía de la Tierra, sino que era plana, y conocía mejor la ruta de las especias que los caminos del imperio. Esos capitanes que regresaban del otro mundo como fantasmas gloriosos, muertos o vivos, se me antojaban más grandes que los reyes coronados. Yo quería ser como ellos, convertirme en un rey de los mares.

Beatriz, por su parte, quería simplemente marcharse. No lo comprendí de verdad hasta su última partida, cuando su echarpe alzó el vuelo como una gaviota a lo largo del Bósforo.

Cuando jugábamos en los muelles, la volvían loca esas manzanitas rojas y doradas que se frotan con un paño de lana y quedan relucientes como madera encerada. Yo las robaba para Beatriz; las frotaba en mis calzones y ella les hincaba el diente con piel y todo. Descansábamos en aquellas colinas de madera húmeda que olían a brisa salina y a trópicos; el viento vivo de Lisboa nos encendía las mejillas; las nubes al pasar arrojaban sobre nosotros sus sombras caprichosas y luego, huyendo, liberaban el cielo azul; y el Sol, bruscamente salido de su prisión gris, golpeaba nuestra frente con dureza, como un mazo. Los dientes de Beatriz producían un ruido seco y dulce al clavarse en la carne de la manzana, y le chorreaba por la barbilla un poco de jugo claro. Me miraba por encima de la fruta con fuego de gozo en sus ojos color avellana…

* * *

La Manzana Roja. Ése es el nombre de un oráculo otomano que lleva desde hace un siglo dando vueltas por toda Europa, y con el que se asusta a los niños: «Vendrá nuestro emperador. Se apoderará del reino de un príncipe infiel, tomará también una manzana roja y se apropiará de ella. Construirá casas, plantará viñas, pondrá setos en los jardines, engendrará hijos; después del duodécimo año desde que haya sometido a la manzana roja, aparecerá la espada del cristianismo que pondrá al turco en fuga».

La Manzana es la capital del imperio que, en los tiempos del «príncipe infiel», todavía se llamaba Bizancio. Las primeras casas fueron construidas en los barrios de Estambul, de Pera y Gálata y formaron la ciudad de Estambul. Los jardines tuvieron sus setos y los sultanes sus hijos. Quedan la espada, la huida y el desastre.

Y ocurrió. Por mi culpa, se cumplió el oráculo.

Y heme aquí, en este barrio griego al que llaman Gálata, en el balcón de mi palacio que domina la Manzana Roja, con sus mezquitas, sus sinagogas, sus iglesias y, enfrente, el serrallo de Topkapi, cuyas antorchas relucen suavemente en la tiniebla. Arruiné la Manzana Roja, que ofrecí a mi Beatriz cuando ella tenía quince años en forma de un fruto de otoño frotado contra mis calzas. ¿Podía yo adivinar que le estaba regalando el futuro?

Una mañana –¿era una mañana o una tarde a primera hora? Hete aquí que no me acuerdo– fui a buscarla para dar un paseo por los muelles y, precisamente, llevaba una linda manzana en la mano. Llamé a la puerta de la habitación de las niñas y, distraídamente, entré, como tenía por costumbre.

Beatriz, vestida de raso blanco bordado en oro, estaba rodeada por sus padres y por unos solemnes personajes de negro. Se mantenía muy recta, un poco pálida, y me miró fijamente sin decir nada. Me miraron como a un intruso, con un poco de extrañeza. La madre de Beatriz, mi tía abuela De Luna, me empujó a un lado mostrándome la puerta: me tenía que marchar.

Yo tendí mi manzana tontamente, ahí, en el hueco de mi mano, y Beatriz la tomó con una sonrisita triste. Después, en lugar de morderla, la dejó encima de la mesa y se apartó.

Así fue como comprendí que la iban a casar. Yo tenía apenas trece años, ella tenía diecisiete. Todavía no me había brotado del todo la barba, y por momentos me salían acentos femeninos en la voz. Otro me quitaba a Beatriz y no la volvería a ver.

¿Quién se preocupaba por el sufrimiento de un muchacho de trece años? El futuro de Beatriz era un Mendes, un hombre de bien, poderoso y acaudalado, converso, respetuoso en secreto de la religión de nuestros padres… Corría el rumor por la comunidad marrana de que antes de su conversión había sido un joven rabí erudito; de todos nosotros, era el más rico, el más sabio y el más intocable. El matrimonio de mi tía Beatriz con Francisco Mendes constituía una buena noticia para las personas mayores y una excelente alianza para la familia Nasí. Y mientras una garra de ave rapaz me laceraba las entrañas, me imaginaba al prometido: un hombre negro, tan grande como un milano, con ojos penetrantes y duros.

Por la noche, cuando estaba con mis padres, mi padre me dijo simplemente, con una mirada huidiza: «Tendrás que olvidarte de los paseos con tu tía Beatriz».

Salí huyendo hacia los muelles en los que a partir de entonces estaría solo. El viento era ligero, las olas amigables, el cielo transparente; la torre de Belem, por fin acabada, brillaba aquel día con claridad de azúcar blanco. Hice cuestión de honor el no llorar. Robé una manzana y, con todas mis fuerzas, la arrojé al océano.

Se acabaron las manzanas rojas. Se acabó Beatriz, que me había traicionado. Se acabaron sus risas y sus tristezas, se acabó aquella malvada muchacha de cabellos claros, yo ya no quería conocerla…

La casaron un año más tarde, cuando cumplió los dieciocho. En absoluto fue una boda fastuosa; los marranos apenas se atrevían a desplegar sus riquezas, que ya les reprochaban suficientemente. Me vistieron de gris ratón, con chaperón de plata; parecía el mono de los gitanos; y me pusieron al cuello, por primera vez, una gola auténtica de linón plisado sujeto con un cordón de oro. Me horrorizó aquella boda. La falda tiesa que llevaba mi madre oscilaba delante de ella como los élitros de un gran insecto, mi padre masticaba a escondidas semillas de cardamomo que no me ofreció, me apretaba la ropa, y Beatriz se me escapaba, irreconocible.

¿Era realmente Beatriz aquélla de la que yo entreveía el tocado de terciopelo negro rodeado de perlas blancas, como las Vírgenes santísimas de sus iglesias? No quería verla. Pero me fueron empujando, de falda en falda, y de pronto me encontré ante ella. Ella también parecía una libélula, con su corpiño negro y oro, tan fina que me apetecía quebrarla de un golpe. No reconocí su rostro empolvado de blanco; ni su cuello descubierto, que nunca antes había visto, adornado con un collar de señora; ni sus orejas, de las que pendían dos perlas negras. Apenas me miró. Un curioso resplandor de soberbia animaba sus ojos, perdidos en el vacío. Bajé la cabeza y vi su pequeña mano envuelta en la de su marido.

No me quedó otro remedio que saludar al Francisco Mendes aquel. Parecía un viejo príncipe benévolo, con su hermoso rostro lleno de bondad austera. Nada en él se parecía a la pesadilla que yo soñaba para Beatriz. Él también iba vestido de negro, con pieles en el cuello de su jubón. Se sonreían.

Lo peor fue aquella doble sonrisa. Lo peor fue el color de sus mejillas, tan acaloradas como la felicidad.

Por fin me vio Beatriz y le dijo a su marido que yo era su sobrino preferido, una especie de hermano, João. Fue seguramente aquella la única vez que me llamó por mi nombre portugués. Renegaba de mí. Enrojecí de ira.

Ella entonces, aunque no presté atención realmente, soltó bruscamente la mano de la de su reciente esposo y se sonrojó a su vez. Yo no entendí nada. Por otro lado, de nuestra infancia no comprendía nada. Creo que desde aquella noche no he vuelto a llorar.

—¡Mientes, Josef! –gruñó en la sombra una voz chillona.

—¿Quién osa? –tronó el anciano volviéndose de un solo envite.

—¿Quién va a osar, mi señor, sino el pobre Caraffa? –chirrió la voz.

—¡Eres tú, bufón! ¿Y qué otro, en efecto, se permitiría turbar mi noche?

—¡Sí, y afirmo que mientes! ¡Yo te he oído llorar muchas veces!

—¿Cómo sabes que estaba pensando en mi llanto, simio espantoso? Bien está que te burles de mis palabras cuando las oyes, pero ¿cómo podrías escuchar mis pensamientos?

—Oh –dijo la voz–, es bastante sencillo. Llevas un buen rato hablando en voz alta, amo. Basta con prestar oído, eso es todo.

El viejo duque abandonó el balcón y buscó la silueta invisible en la oscuridad.

—¡No! Déjame a oscuras, ¿quieres? –suplicó la voz–. Tengo mi pudor. Si me encuentras ya no podré decirte nada más, sino mis ordinarias sandeces que mucho ha que ya no te provocan la sonrisa. Déjame en la sombra, es mejor así. Lloraste a lágrima viva, me lo dijeron, el día de la partida de nuestra Señora. Ahí va una. Y también el día en que te llegó la noticia de su muerte. Y van dos. ¿Crees que no lo sé?

—Dices verdad –suspiró el viejo duque–. Se me había olvidado. Mira –añadió desplegando los dedos–, mis manos están manchadas de flores de cementerio. Incluso al claro de Luna las veo; ya no tardaré en morir, Caraffa. No te agites como un diablo en tu escondite, estate tranquilo. Ya es tiempo de que mi vida sea iluminada por su verdadera luz. Basta de mentiras. El sufrimiento que experimentaba era cierto. La Señora llevaba de verdad un vestido negro y oro, un tocado de terciopelo a juego y unas perlas en las orejas. Perlas en las orejas, ¿me oyes? Del resto, ya no me acuerdo…

—Pero sí lloraste el día de su boda, ¿eh? Hay un galimatías en todo eso…

—No sabes absolutamente nada, imbécil. Yo era tan sólo el bufón de la Señora, como tú eres el mío. Ya no te oigo. ¿Sigues ahí? ¡Caraffa! ¡Contesta!… Bien, cállate si quieres. Seguiré hablando en voz alta. Ya que has decidido espiarme, por lo menos alguien sabrá la verdad.

* * *

Alguien sabrá la verdad si yo logro recordarla entera.

Es extraño, nunca lo había pensado antes: el mismo año del matrimonio de Beatriz, Carlos de Habsburgo, que todavía no era Carlos V, se casó con su prima. El rumor trajo en volandas la magnificencia de los arcos de triunfo que se erigieron en Sevilla y la transparente belleza de Isabel, princesa de Portugal, su esposa. Hasta más tarde no me enteré de que él nunca había estado enamorado antes de conocerla, y de que se había prendado locamente de ella en cuanto la vio.

Se decía que hasta el día de la ceremonia había estado aquejado del gran mal;[10] le habían visto en una iglesia, un día de calor, caerse rígido al suelo, con baba en la boca. La dulce Isabel supo sanar aquella dolencia imperial. No me imagino al Habsburgo con espuma en los labios; en absoluto es el hombre que yo conocí. Carlos V era un hambrón, goloso de especias y de vituallas. El hijo de Juana la Loca no podía sino estar loco de deseo. Con esa pasión en el corazón, recuperaba la demencia de su familia y las divinas iluminaciones que le venían de su linaje. De ese mal de amor no se podía curar.

Pronto tuvo hambre de dinero, sin saber cuál era su precio. Pero de eso no supo curarse.

Yo me parezco a él. Un día de torneo, mandó inscribir en letras de oro en su escudo esta divisa, que me ha inspirado durante toda mi vida: «Nondum». Todavía no.

Yo también sé esperar cuando quiero hacerlo.

Tras las bodas de Beatriz, empero, ya no esperaba nada más. Regresé a los muelles en busca de un barco que no encontré. Cien veces estuve a punto de embarcar, pero me retuvo el miedo de traicionar a nuestro pueblo. Traicionar…

Después me vinieron una barba recia, una voz grave y, con todo ello, las mujeres. Los puertos hacen la vida fácil a los granujas que por ellos se pasean; ¿quién fue la primera? ¿Una criada, una puta? Se me ha olvidado. Nada hay más dulce que un cuerpo de mujer, pero nunca me detuve y no me enamoré. Yo quería pieles lozanas y regazos acogedores, nada más; y si una u otra se enternecían un poco de más, me eclipsaba sin esperanza de regreso. Tan sólo me interesaban el vientre que se abre y el rápido vértigo del placer; pero el corazón y sus dulzuras azucaradas, ¡ah, no!, eso no lo quería. Era un muchacho suficientemente guapo como para no tener que pagar, pero ninguna era judía y ninguna consiguió retenerme.

Beatriz casi había desaparecido de mi vida. Vivía en su casa con su marido. Yo ya sólo la veía con ocasión de las reuniones familiares, y apenas me rozaba su mirada. Jugaba a buscar sus ojos, y cuando los había captado me apartaba de ellos para herirla. Ella todavía se ruborizaba. Pero huía rápidamente junto a Francisco Mendes y a mí no me quedaba más que marcharme.

Yo no tenía amigos. Debido a aquella mujer a la que llamaban la Señora, quedé como un ser de soledad. Apenas si tenía compañeros de borrachera, a los que escuchaba hablar de las mujeres hindúes de senos desnudos, con los jazmines trenzados en sus trenzas relucientes de aceite, los árboles de pan de Vera Cruz, los prisioneros cristianos a los que devoraban asados, las sirenas del río Amazonas, con el pecho velludo, una larga serie de monstruos y de cálidas dichas.

Otros personajes errantes regresaban de Italia. Al día siguiente de la boda de Beatriz, conocí a un alemán que llegaba de Roma, un capitán de lansquenetes con sombrero apolillado y traje remendado. Se me ha olvidado su nombre, Von Puterbach, Purtenbach, ya no me acuerdo; todas las noches estaba ebrio. Una noche, en una taberna en la que estábamos sentados a una mesa, se sacó de la alforja una vieja cuerda enrollada, curiosamente rodeada de hilos de oro.

—Toma, hijo, me gustas, con esa carita de ángel y esos ojos de brasa. Igual no eres más que un sucio puerco, uno de los que asesinaron a nuestro Señor Jesús, pero por los cuernos del diablo que se me da una higa. Y tengo una cosa para venderte.

Era la cuerda lo que vendía. ¡Una miserable cuerda usada! Yo no comprendía nada. Con la boca pastosa, mi lansquenete acabó contándome su negocio. Había formado parte de los batallones alemanes que acababan de saquear Roma y dar un buen repaso a las riquezas del papa Clemente. No quedaba bien decir en voz alta que uno había participado en el saqueo de Roma: Carlos V, que había permitido aquella empresa, se había arrepentido de su crimen y se había reconciliado con el Papado. El pobre lansquenete quería librarse como fuera de su cuerda, robada en Roma en el tesoro de una iglesia cuyo nombre ni siquiera sabía.

—La cuerda de Judas, hijo, eso que tienes en la mano es la cuerda de Judas. Si eres judío, te gustará esa cuerda, nicht wahr?[11] Tuya es, mein Kerl.[12] Dame dinero, un poquito sí tendrás, ¿no?

La cuerda con la que Judas se había ahorcado tras haber denunciado a Jesús… Me daba lástima y la cuerda me atraía. Para que se fuera a acostar, compré la cuerda de Judas.

El anciano se levantó penosamente y abrió un cofre. Sacó de él la cuerda, envuelta en terciopelo.

—¡Toma, Caraffa, cógela! ¡Ahí tienes esa santa reliquia que el Papa ya no tendrá! Le mostré esta antigualla a mi sultán; ¡se reía, se reía! ¿Acaso no me va bien la cuerda del Iscariote a mí, a quien tantas veces han tratado de Judas? Toma, le he arrancado los hilos de oro. Venga, cógela, Caraffa, y desmiga los despojos donde quieras. No es decoroso que encuentren la cuerda de Judas entre las riquezas del duque de Naxos.

La cuerda se desenrolló, polvorienta; una mano, salida de la sombra, la asió.

—A ti esto te hace gracia, amo –dijo la voz–. Este despojo me lo voy a quedar yo. Tus bromas me divierten poco. En absoluto es esta cuerda la que te ha puesto la vida alrededor del cuello.

—¡Cállate! –gruñó el anciano–. La otra cuerda la siento aún tirando de mí hacia el mar de Mármara, allí abajo. Acabará por apretarme el cuello hasta ahogarme. ¿Y por qué crees que hablo en voz alta, si no es para aflojarla?

* * *

Cuán pálida estaba la Señora el día en que bautizaron a su hija… Beatriz tenía la piel tan fina que se podían leer las venas de sus sienes como las páginas de un libro. Pero aquel día su frente tenía colores cerúleos y Beatriz parecía indescifrable. Bautizaron muy cristianamente a mi prima Reyna, aquel pedacito de carne del que apenas se veían los ojos. Se me autorizó que sostuviera a la criatura mientras la madrina se preparaba para la ceremonia. Aquel bebé de olor cálido me asqueaba, y era la hija de Beatriz… Yo detestaba aquel calor intestino. Si me hubieran dicho en aquella época que yo me casaría con aquella cosa, ¡lo que me habría reído!

Más entrado el día, cuando la familia entera se reunió en la amplia casa de los Mendes, dio comienzo una nueva tarea. Solemnemente, un rabino desvistió a la pequeña Reyna y la bañó en una pila sobre la que había dicho nuestras oraciones. Había que purificar a la niña de su bautismo, porque los Mendes, al igual que los Nasí, practicaban clandestinamente la religión judía. Por primera vez comprendí el significado del verbo «judaizar» y la gravedad de la acusación que amenazaba a los conversos: tenían que ser cristianos, solamente cristianos, y renunciar al judaísmo. Practicar secretamente el judaísmo era «judaizar». Era arriesgar la vida.

La Inquisición todavía seguía sin estar instalada en Portugal, pero se evocaba su amenaza con frecuencia. Desde lo de los cubos de agua bautismal vertidos sobre los judíos de Lisboa, no pasaba semana sin que oyéramos un insulto en la calle, sin que una piedra alcanzara a golpear nuestras ventanas, sin una ronda de policía que se eternizase alrededor de nuestras casas. Todo el mundo sabía que Juan III estaba asediando al Papado para introducir en nuestro país la Inquisición, en buena y debida forma.

En nuestro país… Se me ha escapado. Me vuelven las palabras de la infancia. ¿Dónde era en nuestro país? ¿Y dónde es hoy?

Así pues, en 1527, los mercenarios del Habsburgo, alemanes y suizos mal pagados, habían saqueado Roma y puesto en peligro al papa Clemente; debido a aquel pobre lansquenete y a la cuerda de Judas, éste fue mi primer recuerdo político auténtico. En 1529, insidiosamente requerido por el rey Francisco I, el turco asedió Viena, en donde, mal que bien, lo rechazó el rey Fernando de Austria, hermano del futuro emperador Carlos V. La cristiandad, acosada por todos lados, se volvió malvada; al año siguiente, en 1530, el Habsburgo compró a sus electores imperiales y fue solemnemente coronado en Bolonia por el Papa al que había saqueado… Por fin llevaba puesta la corona de Lombardía, cuyo aro estaba hecho con uno de los clavos de la Santa Cruz. Ahora que era emperador, se preparaba para causarnos daño.

Carlos V, hijo de Juana la Loca, tenía por padre a Felipe el Hermoso, cuya belleza precisamente era tan grande que había afiebrado la frágil razón de su esposa. Felipe venía de Flandes; y aunque su hijo el emperador tuviese súbditos en toda Europa, aunque no hubiera tenido más remedio que aprender unas palabras de español, de alemán, de italiano y de neerlandés, sin olvidar el francés de los reyes, que hablaba a la perfección, Carlos V había seguido manteniendo una obstinación totalmente flamenca. Y fue de Amberes, su ciudad amadísima, de donde nos llegó la primera alerta.

Allí, desde hacía diez años largos, vivía el hermano pequeño de Francisco, Diogo Mendes. Su padre, Henrique Núñez por su nombre marrano, descendía de la ilustre familia Benveniste, que contaba entre sus glorias al rabino de la corona de Aragón. Henrique Núñez tan sólo se había ocupado inicialmente del comercio de piedras preciosas; hasta más tarde no llegaron las especias. Después de su muerte, los dos hermanos se habían repartido su imperio: para Francisco las piedras, para Diogo el transporte de las especias desde los puertos hasta las ferias. A esto se añadían la banca de depósito, los adeudos crediticios y los tránsitos del dinero más allá de las fronteras. Con los adeudos, Diogo Mendes tenía en su mano a los príncipes, y sobre todo al Habsburgo.

Todos los poderosos se parecen; quieren más tierras y dinero para sus guerras. El rey de Francia, Francisco I, quería todo lo que tenía el Habsburgo y peleaba contra Carlos V; el Habsburgo quería extender su imperio e invadía Francia; el Papa quería reducir el poder de los príncipes y el rey de Inglaterra quería repudiar a su mujer. Todo eso costaba mucho dinero; de modo que la banca Mendes tenía en su mano a los príncipes.

Pero no hasta el punto de evitar la persecución.

Diogo llegó inesperadamente de Amberes, sin previo aviso. El comisario de la Inquisición, por orden del emperador, había empezado allí a hostigar a los cristianos nuevos. Los encarcelaba con cualquier pretexto. Un sábado sin fuego en la casa, una vela encendida un viernes por la noche, una compra de harina en fin de semana, todo lo que podía relacionarse con el sabbat era pretexto para acusar a los marranos de ser «judaizantes». Habían detenido a la vieja nodriza de Diogo porque llevaba bajo su manto un paquete de velas. En la cárcel, confesó todo lo que quisieron, tanto más cuanto que ella no veía malicia alguna en el hecho y, aterrorizada, perdió la sangre fría. Detuvieron a Diogo al día siguiente, para soltarlo casi de inmediato: hacía cinco años que Carlos V había firmado un edicto autorizando a los cristianos nuevos a realizar tratos de comercio en la ciudad libre de Amberes. El Habsburgo, entonces, nos necesitaba.

Pero la alerta era seria. Los hermanos Mendes, reunidos en Lisboa, decidieron abrir un emporio en Londres e instalar en él a hombres seguros, que ayudarían a nuestros judíos a sobrevivir y a escapar. Fueron éstos los primeros elementos de lo que hoy llama nuestro pueblo las redes de la Señora. Tomaron también algunas medidas de seguridad. Ya no se compraría harina ninguna los viernes, se velaría por mantener un buen fuego todos los sábados y se iría a misa con regularidad y ostentación. Pero ¿había que renunciar al sabbat?

Fue Beatriz quien zanjó la cuestión. No se la veía; discreta, estaba prudentemente sentada detrás de las anchas espaldas de los hombres, en cuya fila me habían colocado a mí. Apenas si se oía la respiración un poco fuerte de las mujeres y el crujir de sus faldas. De pronto, una vocecita tranquila aprovechó un silencio y dijo: «Continuaremos celebrando el sabbat».

¡Cómo lo decía! Tenía la misma voz que tuvo para decirme, cuando éramos niños, un día, «Josef, yo te llevaré en mi carraca»… Era su voz de Señora. Su marido se dio la vuelta y le acarició la mejilla; Diogo se calló. Y continuamos celebrando el sabbat.

* * *

Diogo residió algún tiempo en Lisboa. Una de las decisiones que tomaron los dos hermanos me concernía muy de cerca: a partir de aquel momento yo tenía que aprender la gestión del imperio Mendes. Mi padre dio su conformidad, porque yo tenía poco gusto por los libros, pero mucha querencia hacia los barcos. Tuve, no obstante, que ir todas las mañanas a casa de los Mendes a recibir las lecciones de Francisco y Diogo. Beatriz siempre estaba allí, detrás de ellos, como una semoviente sombra que pasaba y volvía a pasar en silencio.

Diogo, a quien apodaban el príncipe de las especias de Europa, trazó en un mapa los caminos de las pimientas, del cardamomo y del jengibre; me explicó cómo había que armar los navíos mercantes contra los piratas, me mostró cómo circulaban las especias por los caminos, así como el oro, que corría de país en país como un grano de pimienta aventado. Las ferias de Champagne ya no existían; sólo hablaban de ellas los viejos con nostalgia, igual que evoca uno su juventud que voló. La ciudad de Brujas, durante mucho tiempo reina de los negocios, había sido destronada por Amberes, que era ahora ya el centro de las nuevas riquezas. De vez en cuando, Beatriz dejaba de ir y venir, y se quedaba inmóvil en la luz.

Cada día, al entrar en la gran casa de los Mendes, yo sentía la opulencia de la banca.

En nuestra casa, por las baldosas mal rejuntadas se veía la tierra; nuestra vajilla se componía de rústicas piezas de loza de flores amarillas y de pocillos de madera con el borde de cobre. Nuestras camas eran simples armazones con un cobertor; a pesar de las recriminaciones de mi tía abuela De Luna, mi madre, encargada de la intendencia de la casa, ahorraba las velas, y sólo comíamos pescado y sopa, excelente para la salud, decía mi padre, poco apegado a estas contingencias. Mi madre tan sólo poseía seis camisas y cuatro faldas, más su vestido de ceremonia, que se ponía tres o cuatro veces al año. Pero en el suelo de la casa Mendes, todo de baldosas rojas relucientes, yo descubría fastuosas alfombras de Persia, vajilla y candelabros de estaño de calidad; las camas tenían todas doseles de los que caían muselinas, y en su mesa yo devoraba platos, no obstante, bastante someros, pero que a la sazón se me antojaban el colmo del refinamiento: mermeladas, compotas o cordero en salsa, con canela y con jengibre, llamado a lo agridulce, con mucho azúcar. ¡Azúcar! En nuestra casa lo reservábamos para las fiestas; en casa de los Mendes, era cotidiano. Y si bien el señor de la casa no llevaba más que ropa negra, sí cambiaba con frecuencia de jubón; en cuanto a Beatriz, incluso siendo una joven esposa, ya se mostraba coqueta y pasaba de falda en falda, cambiando todos los días de color, como su madre. En su cuello yo percibía rubíes de las Indias Orientales, o topacios, y me decía que los Nasí realmente eran gente pobre.

A despecho de lo que yo creía un esplendor digno de un faraón, muchas veces oía a Diogo echar pestes contra su hermano.