Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

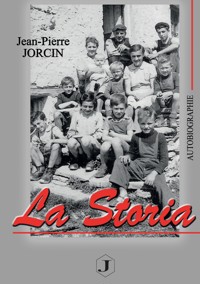

L'hôtel des parents de Jean-Pierre Jorcin s'effondre sous ses yeux, comme un château de cartes. Il a à peine 13 ans. Depuis ce jour, comme une résilience familiale inconsciente, il fonce, tête baissée, laissant amertume et ressentiment aux autres pour, sans cesse, bâtir, construire, restaurer, consolider. Jean-Pierre Jorcin aime son territoire, avec force et détermination. Lorsqu'il en devient maire, Lanslebourg est une petite station de sports d'hiver. Au bout de trois mandats, émaillés de présidences de plusieurs structures (Intercommunalités, SEM, Conférence des hautes vallées, etc.) et autres charges, il laisse une destination touristique de renommée internationale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Au soleil couchant d'automne, lorsque l'on revient de Termignon, une fois passé le Barrioz, nos yeux sont invariablement attirés sur le flanc adret de la montagne, au lieu-dit « les Fontanious », par un carré d'or, juste au milieu des pins et sapins. Un carré précieux, témoin du travail des prêtres de la famille Molin de Lanslebourg, réfractaires aux Lois de la République. Avant même les premières heures du régime de la terreur, ils viennent se cacher dans les montagnes Mauriennaises.

L'un d'eux, François Molin, curé, part volontairement en exil dans le Piémont mais revient en toute clandestinité auprès des siens pour pratiquer son ministère dans la vallée. Il est aussitôt rejoint par d'autres prêtres de la famille qui ne peuvent renier leur religion. Ils construisent un chalet, défrichent, cultivent, et vivent là, soigneusement retranchés, pour marquer leur résistance, dans la foi, en sécurité. A leur départ, des trembles, arbres aux mille vertus, colonisent cet espace et marquent de leurs feuilles d'or l'histoire de ces prêtres réfractaires, intimement liée à l'histoire des Molin.

Sommaire

Un passé si présent

COSME JORCIN

AMBROISE ET ANGELIQUE

MARTIN ET COSME

ZENAIDE et LOUISE

BALTHAZARD ET ROSALIE

DU COTE DE CHEZ COSME

LA STORIA

Au temps nouveau

L'insouciance

La crue

La connaissance

La marine

Le pied à l'étrier

Les femmes de ma vie

L'automne de mon père.

Se développer

Une partition à plusieurs mains

Si le temps m'était compté

Le mandat

Un tango à mille temps

AGATHE

Des racines et des hommes

Contre mauvaise fortune bon cœur

La transmission

Epilogue

ANNEXES

Un passé si présent

COSME JORCIN

Les troupes françaises sont installées depuis deux ans déjà dans une partie du Duché de Savoie. La révolution française a rebattu les cartes du pouvoir de ce territoire transalpin. Quelques habitants préfèrent aux idées révolutionnaires, celles de l'ancien régime, défendues par les troupes sardes. En avril 1794, les sardes protègent encore leur territoire contre les assauts du Général Sarret. Sous le haut commandement du général Dumas, Sarret harangue ses troupes, les galvanise, et part combattre avec eux. Mais sur les hauteurs du Montfroid, la fougue de sa jeunesse est transpercée par la pointe d'une épée sarde. On accuse alors les habitants de Lanslebourg et de Lanslevillard d'avoir pactisé avec les ennemis de la république, d'avoir fourni aux sardes des renseignements, d'avoir tué le général Sarret, d'avoir orchestré la perte de ce bataillon français ! La sanction est terrible.

Cosme Jorcin, Maître de poste à Lanslebourg sent que la situation devient pesante. Mais ce matin, c'est le dimanche de Pâques. Avec Marie-Angélique, sa femme, suivi d'Ambroise, un de leurs derniers enfants, ils se rendent, tout endimanchés, à l'église. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Le printemps sera bientôt de retour et le soleil réchauffera les cœurs et la terre.

Après la grand-messe, le repas s'éternise. Toute la famille rassemblée, on fait des projets et on taquine Ambroise. Il a déjà 26 ans. Il faudra bien penser à le marier ! Et l'été est la meilleure saison pour faire des rencontres. Lanslebourg ne compte que cinq-cent-cinquante habitants et lanslevillard, tout proche, un peu plus de quatre cents. Il y aura bien une jeune fille pour Ambroise ! A moins qu'il ne fasse la connaissance de sa belle de l'autre côté du Mont Cenis, sur les pentes du Val de Suse. Les spéculations vont bon train. L'unique certitude reste que la future sera, à coup sur, une jeune fille de bonne famille. Un fils de maître de poste a des intérêts à défendre.

En même temps que la lumière, le soir éteint les discussions.

Tout le monde est couché quand, vers vingt-deux heures trente, un vacarme assourdissant réveille la famille. Les soldats sont là, tambourinant à la porte. Il faut sortir ! Maintenant ! Prendre ce que l'on peut et sortir, vite ! Les soldats préviennent, dans une demi-heure, tout Lanslebourg flambera et sera réduit en cendres.

Tétanisée, la famille sort. Ambroise veut s'interposer mais Cosme, son père, l'en empêche. Les soldats révolutionnaires français sont partout dans le village. Ils ont déjà défoncé des portes, tiré des femmes et des enfants hors de leur lits, à peine vêtus. Les cris, les pleurs, les coups et les bruits sourds remplissent la nuit d'une terreur effroyable. C'est la même scène à Lanslevillard.

Ils ont à peine le temps de quitter leurs maisons que, déjà, plus de mille soldats, baïonnette à la main, les encerclent pour les emmener ailleurs. Personne ne sait quelle sera leur destination. Un autre endroit ou l’échafaud ? Depuis cette révolution française, les guillotines fleurissent partout. Ils l'ont tous entendu dire. Une colonne formée essentiellement de femmes, de personnes âgées et d'enfants se voit donc contrainte de partir, en pleine nuit. Il y a peu d'hommes robustes. Ils sont quasiment tous en haut du col pour défendre le Mont Cenis aux côtés de l'armée Sarde.

Ambroise aide tant bien que mal. Son père a déjà soixante-dix ans et sa mère presque autant, mais il fait de son mieux pour porter, tour à tour, enfants, vieillards ou femmes enceintes. La déportation devient interminable. La colonne affamée marche cent-cinquante kilomètres, jusqu'au Fort-Barraux, au dessus de Pontcharra. Pendant ce temps, le reste des troupes du général Dumas pille les villages, confisquant vaches, veaux, moutons, chevaux et autres bêtes de somme, nourriture, et tout ce qui peut être monnayé .

Cosme se doute bien que tout ce qu'il peut avoir entreposé dans son relais de poste sera pris. Il craint pour sa vie, pour celle des siens, surtout lorsque, arrivés à Fort-Barraux, leur déportation se transforme en travaux forcés. Pendant plus de trois mois, tous doivent creuser des fossés pour renforcer les remparts du fort. Ceux qui ne sont pas morts d'épuisement, de faim ou de maladie sont libérés au début du mois d'août 1794.

A leur retour, ils découvrent un village brûlé, pillé, mis à sac. Le relais de poste de Cosme tient encore debout mais tout est vide. Vide des marchandises mais également vide des lettres, de l'argent des postes et de ses registres. Faute de ses justificatifs comptables, il redoute d'être inculpé pour avoir lui-même détourné les fonds. Fort de son courage, il va immédiatement s'en entretenir avec les autorités de la commune. C'est ainsi qu'il se fait délivrer le document suivant :

Nous soussignés, A. Barroz, membre de l'administration municipale de Lanslebourg, Certifions à quiconque la connaissance pourra en appartenir que le treize du mois d’août dite année, les troupes piémontaises qui étaient stationnées sur le Mont-Cenis ayant fait invasion dans la Haute-Maurienne, les chefs qui commandaient les troupes se sont portées chez le sieur JORCIN pour lors Maître de Poste aux chevaux et Directeur du Bureau de la Poste aux lettres où ils se sont fait remettre par ce dernier toutes les lettres qui pouvaient exister à son bureau ainsi que tous les fonds de sa recette provenant de cette partie ; et que si par hasard le sieur JORCIN a pu écarter de la main de ces chefs quelques registres ou autres titres relatifs à son bureau et à sa gestion, il n'a pu les sauver du pillage complet qui a été exercé sur les communes de Lanslebourg et de Lanslevillard le vingt avril 1794, lequel pillage a été suivi de la déportation des habitants de ces deux communes au Fort Barraux, et qu'il suit que le sieur JORCIN se trouve dans l'impossibilité de rendre aucun compte de son administration et qu'il ne saurait être responsable d'un événement créé par les circonstances et la force majeure qui lui ont en outre fait perdre deux chevaux qui lui ont été enlevés.

En foi de quoi nous avons fait au sieur JORCIN la présente déclaration pour lui servir ce que de justice, laquelle n'a pu lui être accordée plus tôt vu que nous n'étions pas réunis.

Fait à Lanslebourg le 1er fructidor an 9 de la République Française.

AMBROISE ET ANGELIQUE

Un garçon, c'est un garçon ! A vingt-quatre ans, Angélique Borot épouse Jorcin met au monde son premier enfant. Elle a convolé avec Ambroise, de huit ans son aîné, il y a tout juste un an. Elle est heureuse, Ambroise est plutôt un bon parti. Il est de bonne famille et héritera sûrement de la charge de Maître de poste de son père. C'est déjà lui qui effectue le travail de la poste aux lettres et de la poste aux chevaux. En ce début d'année 1800, Ambroise Jorcin déclare son premier enfant, son premier fils, Martin.

En quelques années, la population de Lanslebourg a augmenté. Il faut dire que le passage vers l’Italie se fait de plus en plus important. Voyageurs, pèlerins, commerçants, soldats, marchandises, le franchissement des Alpes connaît un accroissement de candidats. Pourtant, le voyage est dangereux, surtout en hiver. En été, le transport est assuré par des attelages empruntant sentes muletières et chemins abruptes, traversant forêts, ruisseaux et alpages. Mais en hiver, la traversée des cols est encore plus périlleuse. Aux précipices vertigineux bordant les chemins, se rajoute le risque d'être emporté par une avalanche ou de mourir de froid dans une tempête de neige.

Au pied de chaque col, des passeurs recrutés d'office parmi les habitants du village proposent leur service pour redescendre vers les vallées. Au Mont Cenis, ce sont les « marrons ». Si les marrons sont exemptés d’impôts, ils doivent, en échange, entretenir les pistes, guider les voyageurs, et les secourir en cas d'accident. Cependant, ils se font correctement payer pour assurer le transit d'un côté à l'autre de la montagne et ce salaire nourrit nombre de familles languérines.

Chaque marron possède une ramasse, sur laquelle il fait asseoir son ou ses clients. La ramasse n'est autre qu'un genre de luge rudimentaire, faite d'un fagot de branches d’aulnes plus ou moins bien compacté, relevé d'un côté à la manière d'un traîneau. Une corde à l'avant sert soit pour tirer soit pour freiner, et un bâton ferré permet au marron de s'appuyer pour adapter sa vitesse. Au fur et à mesure, les ramasses s'améliorent et on finit même par y fixer des sortes de petites chaises pour le confort des passagers.

La ramasse est également le nom que l'on donne à la pente majoritairement empruntée par les marrons.

Depuis sa nomination à la tête des troupes italiennes, Bonaparte prend conscience de la grande difficulté qu'est le franchissement des alpes, sur ce territoire piémontais. Il charge un directeur des travaux d'améliorer la sécurité. Côté savoyard, la Ramasse sera remplacée par trois virages assurant une pente moyenne maximale de sept degrés seulement. Les travaux débutent en 1803.

A la fin des travaux, en 1805, les rixes dans les estaminets de Lanslebourg sont nombreuses. Les marrons craignent de voir leur gagne-pain fondre comme neige au soleil grâce à cette nouvelle route et, face à la nombreuse main-d’œuvre venue essentiellement de l'autre côté du Mont Cenis pour effectuer les travaux, les occasions de se battre se font régulières.

Lorsque celui qui est devenu Napoléon 1er est annoncé à Lanslebourg, en l'année 1805, pour récupérer la couronne des rois d’Italie à Milan, la ville a plus que doublé sa population. Les marrons se plaignent mais les voyageurs affluent.

C'est en cette même année que Cosme Jorcin s'éteint, léguant à Ambroise ses titres, ses alpages, son matériel, et ses bâtisses. Ambroise et Angélique Jorcin, avec leurs enfants (Martin a déjà un petit frère, Benjamin), forment une famille plutôt aisée. En plus du travail agricole, Ambroise assure sa charge de maître de postes. Il aime entreprendre et fourmille d'idées, d'autant que, depuis peu, la poste aux lettres et la poste aux chevaux sont unifiées. Il fait alors bâtir de nouvelles écuries pour assurer l'acheminement du courrier et des marchandises avec des chevaux frais.

Angélique est à nouveau enceinte lorsque l'Empereur Napoléon 1er passe pour la seconde fois par Lanslebourg. Il aime les symboles et franchir le Mont Cenis revêt, dans son esprit, une signification particulière. La voie est prestigieuse, il en est convaincu : Hannibal, ses 46000 soldats et ses 37 éléphants ont forcément foulé le sol de ces montagnes. La neige recouvre encore une grande partie du parcours. Le cheminement ne doit pas être des plus agréables pour l'Empereur car immédiatement après son passage, les ordres tombent à nouveau. La route de Lanslebourg à Suse devra être intégralement améliorée et élargie. Les lacets seront tracés avec soin et des maisons cantonnières seront construites tout au long de la voie : elles serviront à héberger les cantonniers qui assureront son déneigement et son entretien en été. La chaussée devra rester praticable tout au long de l'année. Au village, il fait bâtir, sur des plans qu'il dessine lui-même, une caserne. Le bâtiment militaire est immédiatement suivi d'un hôtel. L'hôtel Impérial.

Sur cette route du col du Mont Cenis, chacune des vingt-trois maisons cantonnières, les « refuges impériaux », porte un numéro. Le numéro 1 se trouvant côté français et le numéro 25, côté italien. Napoléon 1er ordonne en supplément de transformer la bâtisse servant d'hospice près du lac, à quelques encablures du col en un véritable hospice digne de ce nom. Ce qui n'était qu'une chapelle flanquée d'un refuge se transforme en un immense bâtiment, long de 223 mètres de façade, comprenant église, prieuré, jardin, caserne, hôtel, hospice, le tout enclos d'un mur d'enceinte. L'empereur, même s'il n'y séjourne pas, y a ses appartements. Et c'est exactement à cet endroit que le Pape Pie VII, malade et affaibli, sera sauvé d'une mort certaine par le médecin languérin, Balthazard Claraz, originaire de Termignon. Mais si la route traverse l'ensemble, les portes d'entrée et de sortie sont sans équivoque. Elles ressemblent étrangement à des pylônes égyptiens.

Ambroise comprend vite qu'avec ces nouveaux travaux, l'activité de passage va s’accroître. Il décide alors de développer son activité et construit des remises, des granges, avec, au-dessus des écuries, une partie habitation permettant de louer des chambres aux passagers. Dans chaque maison, des employés se chargent non seulement des travaux domestiques mais aussi des travaux de la ferme et des champs. Et la main d’œuvre, on la recrute plus facilement dans la vallée de Suse qu'ailleurs.

Après l'entêtement de Napoléon lors de la campagne de Russie (1812), tous les travaux entrepris par l'Empereur sont terminés. Nombre de soldats ayant préféré la débâcle se réfugient alors dans les vallées alpines, pour prendre femme et échapper ainsi à la conscription. Lanslebourg accueille également sa part et la population augmente encore un peu.

Angélique, après Martin et Benjamin, met au monde un troisième garçon. Cosme. La famille Jorcin s’accroît au rythme de la démographie locale et de l'essor économique naissant. Ambroise et Angélique auront onze enfants. Angélique enfante, Ambroise fait bâtir. Au terme de son entreprise, son patrimoine comprend sept bâtisses le long de la rue principale de Lanslebourg, entre les deux ponts, ainsi que sept « montagnes » sur le Mont Cenis, à Savalin, à La Poste, et à Grand-croix.

MARTIN ET COSME

Martin, l'aîné de la fratrie Jorcin a vingt-six ans lorsqu'il épouse Catherine Chapuis. Catherine est une jolie transalpine de Novalese. Martin et Catherine s'installent alors dans l'une des maisons d'Ambroise, bâties entre les deux ponts. Ils poursuivent les activités familiales : l'agriculture en alpage, l'écurie et l'accueil. On reçoit des voyageurs, des pèlerins, ainsi que des hommes de troupe, en route vers la caserne de l'hospice, tout au bout du plateau, après le col.

Cosme, son frère cadet, épouse également une Chapuis de Novalese, en 1829. Hyacinthe Chapuis. Les deux femmes ne sont pourtant pas de la même famille. Hyacinthe a cinq ans de plus que son époux. C'est la fille d'un transporteur piémontais, concurrent direct de Cosme qui s'est lancé dans les affaires de roulage depuis quelque temps. Est-ce un mariage arrangé pour créer un gros groupe de transport ou un simple mariage d'amour ? L'histoire ne le dit pas, mais leur descendance sera rapidement nombreuse. Hyacinthe et Cosme s'installent de l'autre côté de la rue où vivent déjà Martin et Catherine.

La population de Lanslebourg est passée au dessus de 1500 habitants lorsque débutent les travaux de la nouvelle église. Deux ans sont nécessaires pour la bâtir. Notre Dame de l'Assomption répond aux critères de la modernité. Elle est de style néo-classique. Édifiée de l'autre côté de la rue de l'ancienne église, (l'église de l'assomption de la vierge), elle peut enfin accueillir tous les fidèles. Elle bénéficie du talent du peintre Casimir Vicario. Avec l'ingénieur Mélano, Vicario impose son style dans de nombreux édifices religieux de la région. Le bon curé de la paroisse de Lanslebourg choisit l'iconographie mais n'apprécie guère cet art nouveau, bien éloigné du baroque si présent dans les vallées alpines. Toutefois, Vicario est maître dans l'art du trompe-l’œil architectural. L'illusion des perspectives est saisissant et le milieu de la coupole, contenant un ciel ouvert avec la vierge entourée d'anges est finalement admiré par tous.

Tout est terminé lorsque Catherine et Martin portent sur les fonds baptismaux leur première fille. Elle est baptisée du prénom de Marie-Thérèse mais en réalité, tout le monde l'appelle Zénaïde. Vient ensuite Louise en 1833, puis trois autres enfants. Deux garçons et une fille. Zénaïde et Louise se ressemblent étrangement et la complicité fait leur ciment. Un visage fin, des lèvres minces, un regard perçant mais souvent interrogateur, on pourrait presque les confondre.

En bons pères de famille, les frères Jorcin, Martin et Cosme, reproduisent l'exemple d'Ambroise, leur père. Ce sont des travailleurs acharnés et, en plus de leur activité de transport, ils travaillent aux champs en alpage, hébergent les voyageurs qui attendent parfois plusieurs jours en hiver avant de s'élancer à l'assaut du col du Mont Cenis. Ils agrandissent leurs bâtisses et ce sont de grosses maisons qu'ils occupent. A l'arrière, l'étable et une ou plusieurs granges avec palier complètent les bâtiments. On y stocke et on y répare également les attelages.

L'été 1841, Catherine et les enfants sont en alpage. Martin rentre le fourrage dans la grange à Lanslebourg. Sur le palier, il faut tasser le foin par de grandes fourchées. C'est ainsi que l'on entrepose les foins, dans toutes les fermes, en hauteur. Mais ce jour de fin d'été, Martin fait un faux mouvement et tombe lourdement, du haut de son tas. Il se tue sur le coup. Catherine, dévastée par la disparition de son mari, se réfugie dans la maison de Lanslebourg. Si elle conserve les biens dont ils étaient propriétaires, l'argent vient vite à manquer. Pour survivre et élever ses enfants, elle poursuit, en complément du travail au jardin et la culture de quelques terres, son activité d'hébergement. Zénaïde et Louise l'aident dans ces tâches. Autrefois, elles se faisaient tirer l'oreille pour aller chercher du vin à la cave. Il y faisait noir, il y faisait froid et elles avaient peur de cet endroit inquiétant. Mais aujourd'hui, elles voudraient bien pouvoir y aller. Depuis que leur père est décédé, il n'y a plus assez d'argent pour acheter du vin.

De l'autre côté de la rue, Cosme et Hyacinthe continuent de faire fructifier leurs affaires et l'entreprise de transport prend une véritable importance.

Ambroise décède en 1847, à l'aube de ses 80 ans. Comme la Loi l'indique, l'héritage est partagé entre ses fils vivants. De ses filles, toutes sont mariées et ont donc d'ores et déjà reçu leur part d'héritage sous forme de dote au moment du mariage. La dernière, Rosalie, n'est pas mariée à un homme. Elle a épousé la vie religieuse et est partie en Inde évangéliser avec les sœurs de sa congrégation. Martin n'étant plus de ce monde, Catherine et ses enfants ne touchent rien. Des fils d'Ambroise encore vivants, seuls Cosme et Benjamin se sont mariés, Anselme étant prêtre. Cosme hérite d'une bonne partie de la fortune de son père et devient ainsi propriétaire de presque tout un côté de la rue principale du village. En face, la maison de Catherine ne porte pas encore de nom. Pourtant, à l'avenir, c'est cette maison qui sera le berceau d'une hôtellerie familiale de renom.

ZENAIDE et LOUISE

Depuis que leur père est mort, Zénaïde et Louise ne vont plus à l'école. Leur temps est totalement consacré aux travaux de la maison et à l'accueil des voyageurs, sans oublier le nettoyage et l'entretien des écuries, nécessaires pour les attelages. Chez Catherine, l'accueil est simple, mais il se dit que l'on y mange bien. Ce n'est pas rose tous les jour mais les enfants grandissent dans l'amour et les valeurs familiales d'hospitalité.

Le jour de ses noces, en 1852, Zénaïde n'est accompagnée ni par son père ni par son grand-père. Mais son mari vaut bien tous les hommes. C'est au bras de Séraphin Burdin, agriculteur, qu'elle entame sa vie de femme. Il n'a qu'un an de plus qu'elle et c'est le fils unique d'Alexandre Burdin et Marie Josèphe Barroz. Ou plutôt, le fils unique d'Alexandre depuis le décès de Marie-Josèphe, alors que Séraphin n'a pas encore trois ans. Séraphin possède beaucoup de terres, en alpage, et s'il n'est qu'agriculteur, il n'en est pas moins instruit. Il est allé à l'école. Son intelligence et sa finesse d'esprit sont connues de tous. C'est cette qualité qui lui vaudra de devenir maire de Lanslebourg, quelques années plus tard.

Même après le mariage de Zénaïde, Louise reste proche de sa sœur. Elles parlent beaucoup ensemble surtout depuis quelques semaines. Début 1858, la date des noces de Louise est fixée. Elle va épouser Pierre-Marie Molin. Pierre-Marie est déjà un homme solide. Il a dix ans de plus que Louise. C'est le dixième d'une fratrie de treize enfants, pas tous mariés mais tous parvenus à l'âge adulte.

La légende dit que les Molin descendent d'un Vénitien. Un doge de Venise et un prêtre se consumaient pour la même femme. L'un des deux trucida l'autre à l'aide d'un poignard. Le vainqueur, on dit ne pas savoir si ce fut le doge ou le prêtre, traqué par la police, dut fuir Venise et vint se réfugier à Lanslebourg, lointaines montagnes impénétrables. La famille Molin descendrait donc de ce fuyard. Légende ou pas, on trouve encore, à Venise, un palais Molin, un musée numismatique du même nom et des pièces de monnaie frappées à l'effigie d'un doge du nom de Molin.

Si la famille Molin est connue dans Lanslebourg, ce n'est pas uniquement grâce à la légende. Les Molin ont un esprit d'entreprise poussé. Tous sont entrepreneurs dans de nombreux domaines. Commerçants, artisans, hôteliers, mais également agriculteurs, ils sont omniprésents dans les affaires d'expansion économique de Lanslebourg. Et en cette fin de décennie, le village est très dynamique. Au moment du mariage de Louise et Pierre-Marie, on ne compte pas moins de quarante-sept estaminets.

Dès le début de leur mariage, Pierre-Marie délaisse un peu l'agriculture pour se lancer avec Louise dans l'hôtellerie et ils reprennent à leur compte la maison de Catherine, située juste avant le pont. Louise sait faire, elle a été à bonne école avec sa mère. Pierre-Marie conserve tout de même sa montagne du Toët. Le chalet d'alpage jouxte celui de son frère, Benjamin. Benjamin a développé ses activités commerciales sur le versant italien, depuis le Mont Cenis jusqu'à Turin. Il a créé des laiteries, épousé une héritière turinoise fortunée, propriétaire d'hôtels en Italie. Il a même décoré son chalet du Toët de riches ornements à l'italienne et, naturellement, se veut italien. L'été, Benjamin, Antonietta et leurs enfants quittent Turin pour le Mont Cenis, et c'est avec « armes et bagages », nurses, valets et poneys que la famille côtoie, durant l'estive, celle de Pierre-Marie. Les cousins se retrouvent et jouent volontiers ensemble, tandis que les deux frères se séparent, peu à peu. Depuis que la frontière physique entre la France et l'Italie est située au col du grand Mont Cenis, Benjamin prend un air supérieur quand il tente de convaincre son frère de faire comme lui et d'écouler ses marchandises sur l'Italie. Mais Pierre-Marie reste viscéralement attaché à Lanslebourg, et le dimanche, lorsque les familles se rendent à l'office dans l'église de l'hospice, les toilettes des italiennes éclaboussent de leur éclat le costume traditionnel porté par les femmes de la famille de Pierre-Marie.

Tandis que les deux frères s'éloignent, les deux sœurs, Louise et Zénaïde, restent profondément unies, leur complicité demeurant aussi forte que pendant leur enfance. A Savalin, vallon un peu éloigné de la route transfrontalière, les familles Burdin et Molin se retrouvent régulièrement. Le vallon a gardé tous les atouts d'un monde sauvage mais il y a suffisamment d'alpagistes sur le secteur pour avoir une petite vie sociale et pour faire de la Saint-Barthélémy, un moment important. Zénaïde tient à inviter ses proches à participer à cette fête ancestrale qui marque la fin de l'été. Juste à côté du chalet familial, les enfants fleurissent la chapelle du Saint patron où les participants ont du mal à tous rentrer, tant cette réunion est prisée.

Si l'été, en alpage, la vie se déroule au rythme de la nature, des troupeaux et de la transformation du lait en toutes sortes de produits crémiers et fromagers, les bouleversements de ce milieu de XIXème siècle se succèdent, s’entremêlent, se chevauchent. En même temps que le rattachement de la Savoie à la France (1860), il est question de percer un tunnel franco-italien pour y faire passer le train. Le défi est de taille et le chantier reste extrêmement complexe. Les languérins ne sont pas dupes. Les travaux de percement amèneront peut-être des ouvriers dans la vallée, mais sa mise en fonctionnement stoppera du même coup la majeur partie de l'activité de passage et plongera les villages de fond de vallée dans la pauvreté. Plus de passage, plus de voyageurs, plus de transporteurs, plus d'hôtels, plus rien à Lanslebourg !

Malgré une prévision de travaux sur trente ans, les retards s'annoncent importants. L'ingénieur anglais Fell en profite pour proposer à l'Empereur Napoléon III, en 1865, de construire une ligne de chemin de fer à flanc de pentes, entre Saint-Michel de Maurienne et Suse, grâce à un système qu'il a mis au point ; un rail central sur lequel s'appuient des roues horizontales qui participent, en plus des essieux, aux efforts de traction et de freinage. Non seulement il ira plus vite que les diligences mais il pourra emporter plus de voyageur à chaque fois. La ligne passe par le col du Mont Cenis. L'ingénieur promet que le projet sera rapidement concrétisé et que sa locomotive, basée sur le « système Fell », permettra de relier les deux villes en économisant sept heures sur le trajet actuel. Les autorisations sont données, mais dans les accords, l'exploitation de la ligne devra cesser dès l'ouverture du tunnel. Fell est confiant. Il pourra exploiter sa ligne de chemin de fer sur plusieurs dizaines d'années. Les contrats sont signés, le chantier débute avec les premiers jours de 1867.

Les travaux sont titanesques, mais seize mois seulement suffisent pour mettre en service la ligne. Après soixante-dix-sept kilomètres et dix gares, une cinquantaine de voyageurs suivis de nombreuses marchandises passent d'un pays à l'autre en cinq heures seulement. Sur le plateau du Mont Cenis, les relais de poste qu'avait construit Ambroise se transforment en buffets de gare. Aux Tavernettes, à l'hôtel de La Poste, à l'hospice et surtout à Grand-Croix. A cet endroit précis, il faut préparer la locomotive à la vertigineuse descente vers l'Italie. Le temps d'attente des voyageurs est relativement long et la restauration devient un passage obligé non seulement pour les voyageurs, mais également pour les cheminots qui en profitent pour prévenir tout un chacun. Le nombre de tunnels est conséquent et les fumées de la locomotive feront partie du voyage...

A Lanslebourg, la maison de Louise et Pierre-Marie se transforme également en buffet de gare. Et dans les voyageurs, il y a du beau monde. Il n'est pas rare de croiser des têtes couronnées parmi eux. Jusqu'à l'impératrice Eugénie et le prince de Galles, futur Edouard VIII.

Alors que l'Argentine et l'Uruguay, dès 1855, encouragent l'émigration et que, petit à petit, de nombreux languérins quittent la vallée pour aller tenter leur chance dans ce nouvel eldorado sudaméricain, Louise, Zénaïde et leurs familles restent au pays. Elles y sont bien. Ce n'est pas forcément le cas de Louis Jorcin, le cousin de leur père. C'est décidé, il partira avec femme et enfants, lors du prochain convoi. Louis prépare son attelage, attache solidement son enclume, ses outils, son maigre mobilier et les quelques affaires de la famille, tout empli de l'espoir de faire fortune, là-bas, à Rosario. Il imagine qu'il reviendra un jour à Lanslebourg, « cousu d'or et brodé d'argent ». Le petit Jean-Chrysostome, 5 ans, ne comprend pas qu'il ne reviendra plus. Mais il est heureux. Il prend la route avec ses parents et d'autres enfants, d'autres familles. Il ne sait pas encore que c'est chez les Mestrallet, une famille originaire de Sollières, qu'il prendra épouse de l'autre côté de l'Atlantique. Et cette Marie-Appolonie lui donnera douze enfant, huit garçons et quatre filles, douze Jorcin, uruguayens de Maurienne.

Depuis le rattachement de la Savoie à la France, le Mont Cenis se trouve en Italie. La frontière est fixée au col physique, juste au dessus de Lanslebourg, à une dizaine de kilomètres par la nouvelle route. A cette occasion, les maisons cantonnières sont rebaptisées « refuges royaux », pour la royauté italienne et les numéros s'inversent, le n° 1 se trouvant de l'autre côté des Alpes, côté italien. Au fur et à mesure, chaque numéro s'installe dans l’inconscient collectif jusqu'à remplacer le nom des lieux-dits où ils se trouvent. Le refuge 17 est investit par les carabinieri et la douane italienne, et à quelques centaines de mètres, le refuge 18 abrite les fonctionnaires français de la gendarmerie et de la douane.

Séraphin et Zénaïde empruntent cette route chaque année pour monter à Savalin. Une fois l'hiver avec école pour les enfants, charge de Maire pour Séraphin et travaux domestiques pour Zénaïde passé, la famille, souvent agrandie d'un nouveau visage remonte en Alpage. Même s'il faut, maintenant, et à chaque passage, payer les droits de douane et se soumettre à toutes sortes de contraintes inhérentes au franchissement de la frontière, les Burdin ne cessent de monter chaque été.

Zénaïde et Séraphin, auront onze enfants. Quand le neuvième, Martin Balthazard arrive au monde, Zénaïde a déjà quarante ans. C'est le plein été et comme toujours, ils sont à Savalin. Quelques familles vivant sur le Mont Cenis, Languérines malgré les attaques administratives des italiens, ont des intérêts économiques sur le versant sud. Ils se replient naturellement vers l’Italie mais Séraphin, lui, tient à rester français, même si cela occasionne des divisions familiales. Il en a déjà discuté avec un membre du conseil municipal, le maître de poste, qui n'est autre que l'oncle de sa femme, Cosme Jorcin.

Ils sont donc à Savalin, dans les alpages, côté italien, lorsque le travail commence. Zénaïde le sent, la naissance sera rapide, le bébé ne demande qu'à sortir. Il n'est plus temps de redescendre à lanslebourg que Martin Balthazard a déjà poussé son premier cri. Même si l’aînée de ses filles qui a bientôt 18 ans a décidé de rester italienne plus tard, Séraphin veut que ce dernier garçon soit français. Alors il n'hésite pas. Le bébé n'a pas encore trois jours quand il l'emmaillote, le place dans un sac sur son dos et descend par les alpages. Il ne faut rencontrer personne. Alors il prend tous les risques pour éviter le poste de douane et les chemins tracés mais il connaît parfaitement chaque sentier, chaque repli de terre, chaque bosquet, chaque pierrier. Il le sait, il n'est pas le seul à tenter ce genre d'aventure. Un autre père a déjà descendu son bébé caché sous les œufs de son panier, afin d'échapper au contrôle du poste de douane. Mais lui n'arrive pas à faire semblant, à jouer la comédie devant les forces de l'ordre. Il préfère se dépêcher, le petit sur son dos, entre prairies, forêt, bosquets et pentes escarpées. C'est ainsi que Martin Balthazard est officiellement né, le 27 juillet 1870, à Lanslebourg.

En 1871, alors que le chemin de fer Fell fonctionne à plein depuis trois ans déjà, son exploitation est stoppée net. Les travaux de percement du tunnel ferroviaire du Mont Cenis se sont accélérés grâce à l'invention de l'ingénieur Sommeiller qui met en service sa perforatrice à air comprimé, en remplacement du marteau et de la barre à mine, jusqu’alors les deux seuls outils du mineur. La concession accordée par contrat doit donc s'arrêter. Le coup est rude pour Louise et Pierre-Marie. Mais leur amour est solide et leur tempérament confiant. La clientèle de l'auberge des Molin se raréfie rapidement, même si des soldats ou des voyageurs intrépides continuent à franchir le col en toutes saisons. Ils ne veulent pas immigrer. Leur attachement à Lanslebourg est une priorité sans concession. Leur seule solution est de retourner à l'agriculture. Au sous-sol de la maison, ils reprennent des bêtes et c'est avec une longue procession de bovins qu'ils montent au Toët, en alpage, dès les beaux jours, dans leur chalet jouxtant celui de Benjamin.

Tant bien que mal, Louise et Pierre-Marie s'adaptent aux exigences économiques de leur terre natale quand le sort s'acharne à nouveau. Lors d'un hiver sans doute plus rigoureux que les autres, leur chalet du Toët est intégralement emporté par une avalanche. Ils n'auront pas le courage de le reconstruire. Benjamin, devenu italien et dont le commerce reste florissant, s'installe définitivement près de Turin. Si les divisions familiales concernant la question de la nationalité ne sont pas rares, les deux sœurs, Louise et Zénaïde, leur mari et leurs enfants restent soudés et ne manquent aucune fête religieuse pour se retrouver, tous ensemble. Louise et Pierre-Marie ont neuf enfants. Six seulement parviendront à l'âge adulte, dont la dernière de la fratrie, Rosalie Molin. C'est la petite dernière de toute la bande de cousins qui se retrouvent une fois par an, au chalet de Savalin.

Les fils aînés de Zénaïde et Séraphin manquent parfois à l'appel des réunions de famille. Séraphin tient à ce que chacun de ses fils ait un métier, un savoir-faire, seul véritable héritage à ses yeux. C'est ainsi qu'ils partent, tour à tour, faire leurs apprentissages dans des villes voisines ou plus lointaines. Jean, l'aîné, rentre dans les chemins de fer à Chambéry. César devient banquier et se fait une situation à la Banque de France, à Paris. Joseph devient forgeron, Cosme, serrurier et Martin Balthazard, cordonnier.

A la maison avec ses parents, Rosalie Molin s'intéresse très tôt à tout ce qui touche à l'accueil. Elle semble même se passionner pour la cuisine. Elle observe, analyse et reproduit les gestes de sa mère, n'en perdant pas une miette. Elle semble avoir hérité du talent de sa grand-mère, Catherine, pour faire danser et chanter les casseroles. La grande maison de la rue principale, celle de Catherine et Martin, évolue petit à petit en hôtel et Rosalie en devient une pièce maîtresse. Elle prend peu à peu les rennes de l'affaire avec Martin, son grand frère, qui ne semble pas vouloir quitter le nid non plus.

A l'été 1902, alors qu'ils se retrouvent en famille à Lanslebourg, pour fêter les noces d'or de Zénaïde et de Séraphin Burdin, tous les enfants ont bien grandi. Ce sont des adultes endimanchés qui posent pour la photo de famille. De nouvelles têtes blondes sont venues agrandir l'arbre généalogique. César est descendu de Paris, et Jean de Belgique. Balthazard n'a pas quitté la Haute-Maurienne, exerçant son métier de cordonnier depuis quelques années. Malgré ses trente-deux ans, il est toujours célibataire. C'est pourtant un très bel homme, grand, avec une prestance aussi magistrale que sa moustache. Il adore aller danser, le dimanche, au col du Mont Cenis, mais ne se décide pas encore à prendre épouse. Quand la famille pose, au grand complet, pour ce jour de fête, Louise et Zénaïde se ressemblent toujours autant et leur complicité reste intacte.

A peine deux ans après cette merveilleuse fête que furent les noces d'or de Zénaïde et Séraphin, Pierre-Marie, leur tant apprécié beau-frère, s'endort définitivement à l'hôtel. Louise, elle, meurt de chagrin, seulement huit jours après son époux. Rosalie et Martin Molin se retrouvent propriétaires, à la tête de l'auberge.

Chemin de fer Fell au col du Mont Cenis

Chalet de Savalin

La famille réunie pour la Saint-Barthélémy à Savalin

Noces d'or de Zénaïde et Séraphin Burdin

Martin-Balthazard Burdin et ses frères

Martin-Balthazard Burdin au service militaire

Première voiture devant l'auberge de Louise et Pierre-Marie Molin (l'hôtel International)

BALTHAZARD ET ROSALIE

Balthazard et Rosalie se connaissent depuis toujours. Ces cousins jouaient, petits, dans les prés de Savalin. Mais ce matin de 1905, ce n'est pas pour jouer que Rosalie se prépare, avec grand soin. Aujourd'hui, elle va épouser Balthazard. Ils ont le droit de se marier puisqu'ils ne sont cousins que de par leurs mères. Balthazard abandonne aussitôt son métier de cordonnier et devient hôtelier, en venant habiter la grande maison de Rosalie. S'ils se marient tard, il s'agit tout de même d'un véritable mariage d'amour. A 28 et 35 ans, ces deux là savent ce qu'ils veulent. Rapidement, ils entreprennent des travaux dans l'hôtel, en même temps qu'ils agrandissent la famille. Séraphine voit le jour en 1907.

Pour chaque décision concernant l'hôtel, il faut aussi composer avec Martin qui vit également sous le même toit. Ce n'est pas toujours chose aisée car Martin n'est pas conciliant. Il se dit, d'ailleurs, dans le village, que les Molin n'ont pas bon caractère. C'est une marque de fabrique, une estampille familiale qui remonterait à un ancêtre célibataire, surnommé « troës », François Molin. La légende raconte que ce bûcheron avait tellement mauvais caractère qu'il lui arrivait même, alors qu'il était en forêt pour tirer des troncs, de crier contre les oiseaux. Dès qu'un oiseau chantait au dessus de lui, il se mettait à hurler « tirlititi, tirlititi, si ti fa, viens le tirer toi même ! »

Balthazard Burdin ne manque pas d'idées pour faire fructifier ses affaires. Dans l'immense jardin de l'hôtel, près de l'imposant frêne centenaire, il fait installer une patinoire. Ce n'est pas tant pour ses filles, Séraphine et Antoinette qui vient de naître, que pour la nouvelle clientèle de touristes et pour l'équipe de hockey du 13ème BCA. Dès l'achèvement de la patinoire, en 1912, l'équipe de Modane monte chaque mercredi à l'hôtel, disputer des matchs avec l'équipe des militaires en garnison au Mont Cenis, et chaque rencontre se termine au restaurant de Balthazard. Dans le même temps, il crée le club des sports du Mont Cenis. Ce club est plus spécifiquement attaché à l'organisation des entraînements et des compétitions de bobsleigh. La circulation, en hiver étant quasi-inexistante, tout se passe sur la route. Afin de lisser la piste, il faut déneiger un minimum. Là, deux ou trois chevaux traînent des étraves en bois, sur lesquelles des hommes montent pour faire du poids de telle sorte que l'étrave s'abaisse au niveau requis pour la piste. L'engouement pour les compétitions est immédiat. Le public se presse et certains athlètes rivalisent aussitôt d'ingéniosité pour gagner de la vitesse. On admire ces équipages de quatre hommes prêts à s'élancer dans une course folle, épousant à la limite du décrochage, les courbes de la piste, mais on voit beaucoup moins les plaques de plomb dissimulées dans le fond des bobsleighs, subterfuge dangereux mais terriblement efficace. Enfin, pour se réchauffer de ces jeux hivernaux, public et sportifs se retrouvent dans les bars et restaurants. Surtout celui de... Balthazard.

Petit à petit, la clientèle de l'hôtel-restaurant s'étoffe et se fidélise. L'établissement est connu et reconnu, tant pour l'accueil de Balthazard que pour ses qualités d'organisateur, son esprit d'entreprise, et la qualité de sa table. Il faut dire que Rosalie est une cuisinière hors pair et ses agnolos sont réputés jusque dans les vallées voisines. Les « cuisses de dames » sont également renommés. Rosalie a le don pour confectionner ces petits biscuits frits et bien dorés, parfumés au genépi, leur conférant une saveur sans pareil. Dans sa cuisine, elle est à sa place, dans son élément, et s'y sent profondément bien. Sauf peut-être, chaque vendredi où un client païen vient réclamer du beefsteak. Il est hors de question, pour la catholique qu'elle est, de faire cuire de la viande un vendredi, et encore moins de savoir qu'un de ses clients en mange !

Balthazard, de son côté, n'est pas en reste quant aux préparations culinaires. Tout en haut, sous le toit de l'hôtel, avec son neveu Vincent, il installe quelques ruches, et d'autres contre le mur de soutènement du jardin, et tous les deux récoltent le miel avec le matériel de Vincent. La centrifugeuse ainsi que les cadres de cire prennent place dans le sous-sol de l'hôtel. Il investit également dans tout un matériel en cuivre et entreprend de faire lui-même sa limonade. Le succès est immédiat. Alors que Balthazard vend de la limonade, Martin, son beau-frère, va boire des coups un peu plus alcoolisés chez les voisins, des italiens, les Campo. Ils ont construit une grosse maison et font également de l'hébergement, juste en amont de l'hôtel. Martin y passe des soirée entières, à boire, à manger la bagnacaode, et à regarder ses amis danser sur les tables.

Parfois, quand il a trop bu, il rentre et s'enferme dans sa chambre, boudant pour un oui ou un non. Parfois, même, il ne descend pas manger avec le reste de la maisonnée. Seule Séraphine, du haut de son tout jeune âge, parvient à le convaincre de revenir manger avec les autres. Et quand elle n'y parvient pas, la pitié pour son oncle lui fait monter quelques victuailles. Un soir, Martin s'en va une fois de plus boire des canons chez les voisins. Il y boit plus que d'habitude. En fin de soirée, totalement ivre, il vend au père Campo les six chambres qui lui appartiennent dans l'hôtel. Le lendemain, puis le surlendemain, et encore les quelques jours qui suivent, Balthazard doit rassembler tout ce qu'il peut avoir de dons de négociation pour annuler la vente.

Les affaires tournent bien quand, en 1914, la première guerre mondiale éclate. Balthazard est mobilisé et envoyé au front, à Verdun. Alors que tout allait bien et que des travaux d'agrandissement avaient débutés, Rosalie est obligée de vendre du matériel et des outils pour payer les ouvriers. L'activité commerciale décline.

En 1916, suite à une permission, Balthazard apprend qu'il va à nouveau être papa. Toute la famille est folle de joie. La naissance d'Alexandrine, en 1917, marque le retour de Balthazard auprès des siens. Selon les usages en vigueur, un homme de 45 ans, ayant au moins trois enfants, est définitivement démobilisé. Le commerce reprend, en même temps que les travaux ; Balthazard et Rosalie se donnent corps et âme pour offrir un certain faste à l'hôtel. Lui ne manque toujours pas d'idées. Pour les quelques voitures qui empruntent la route du col, il met en vente des bidons d'essence. Afin d'agrandir et d'embellir son établissement, il s'attaque à la partie aval du bâtiment et fait construire une véranda. C'est une pièce assez vaste, accolée au pignon de l'hôtel. Ses trois côtés totalement ouverts en font un espace très lumineux. Aussitôt, la véranda est joliment décorée et les baies vitrées offrent aux hôtes une vue imprenable sur la rivière et la montagne, conférant au lieu une atmosphère changeante au gré des heures et des humeurs du ciel.

Au sortir de la première guerre mondiale, la caserne Napoléon est pleine. Les chasseurs alpins y séjournent pour s’entraîner, les Saint-cyriens viennent y faire des stages de ski, et les proches de tous les officiers vont loger à Lanslebourg, le temps de vacances familiales. Cette vie militaire draine également une forte clientèle estivale. La demande explose et l'activité hôtelière refleurit aussi vite que les primevères au mois d'avril. Lanslebourg décompte une bonne vingtaine d'établissements hôteliers. Il faut dire qu'il est de bon ton, dans de nombreuses familles bourgeoises, tels que des industriels ou de riches héritiers, de venir en villégiature à Lanslebourg, surtout si l'on a une jeune fille à marier. Un officier supérieur dans la famille, c'est prestigieux, surtout si c'est un chasseur alpin ou un Saint-cyrien ! La famille Vendroux, avec leur fille, Yvonne (future Yvonne De Gaulle), fait d'ailleurs partie de ces touristes aisés.

Si l'hôtel Valloire, le plus cossu du village, reçoit les officiers supérieurs, Balthazard et Rosalie accueillent les officiers subalternes et leurs familles.

Pendant que les parents s'affairent à faire tourner l'établissement, Séraphine, Antoinette et Alexandrine vont à l'école jusqu'au certificat d'étude. Mais dès les études terminées, elles retournent à l'hôtel pour travailler. Séraphine montre très rapidement son intérêt pour la cuisine. Avec Rosalie, sa mère, elles forment un duo parfait derrière les fourneaux. Antoinette s'active dans tous les autres domaines. Le ménage, la lingerie, le service et l'accueil, elle observe et apprend le métier d'hôtelier avec sérieux. Alexandrine, quant à elle, est assez douée pour la scolarité. Une fois son certificat d'études en poche, elle poursuit son cursus au lycée, à Chambéry, mais finit par rejoindre le clan familial et s'investit à son tour dans l'hôtel.

Séraphine, Antoinette et Alexandrine, les « filles Balthazard », sont devenues de très jolies jeunes femmes. A l'hôtel, de nombreux officiers tentent leur chance en leur faisant la cour. Mais l'hôtel est leur affaire, autant que celle de leurs parents et les soupirants ne font que soupirer.

Séraphine est filiforme. Elle noue ses cheveux en une longue natte qu'elle laisse tomber sur le côté. Elle est douce et discrète, et préfère, aux sorties en ville, la chaleur des fourneaux. Antoinette est plus capricieuse mais très attachante. Elle a de nombreuses amies dont Louise, Lucie et Joséphine, avec qui elle aime sortir. Dès qu'elles le peuvent, alors qu'elles ne le portent pas au quotidien, elles revêtent leurs costumes mauriennais pour aller parader lors de festivités ou d'inaugurations, comme celle du col de l'Iseran, par le président de la république, Albert Lebrun. Alexandrine, elle, ne supporte pas de revêtir le costume traditionnel. Elle considère ces lourdeurs de tissus comme un carcan, bridant et brimant la femme. C'est la plus vive d'esprit et sans doute la plus moderne des trois. Mais malgré leurs différences, leurs regards de la même couleur marron restent unis devant l'importance de la famille et de l'hôtel International & Balthazard. Elles sont liées l'une à l'autre, de façon indéfectible.

Chaque mercredi d'hiver, les hockeyeurs sont là et régulièrement, ce sont les équipes de bobsleigh qui prennent le relais des animations sportives. On vient de loin pour ces joutes hivernales. Le club de Thônes a la victoire facile et rapporte souvent la coupe en Haute-Savoie, ce qui n'est pas sans agacer quelque peu Balthazard qui met un soin particulier à organiser toutes les compétitions. Qu'à cela ne tienne, dès les épreuves terminées, Balthazard retourne servir à l'hôtel. Il n'hésite pas à faire crédit aux officiers venus se détendre, il sait que les parents viendront éponger leurs dettes lors de leur future villégiature.

Dès 1930, Balthazard entreprend des travaux d'envergure : il croit fortement au potentiel de touristes que peuvent apporter les sports d'hiver. Il prend contact avec la société Azur, entreprise pétrolière, pour installer des pompes à essence. Depuis que d'autres commerces se sont également mis à vendre des bidons, il veut innover. En même temps que l'installation de pompes à essences, il négocie avec la société pour faire financer une partie d'un bureau d'accueil, juste au dessus de l’hôtel. Non seulement il obtient la concession pour la vente de l'essence mais en plus, il devient propriétaire d'une sorte de syndicat d'initiative d'avant garde. Enfin, il rase la partie amont de l'hôtel et le reconstruit, en béton armé. Tout est repris, revu, amélioré et corrigé par rapport à l'ancien hôtel. Quand les travaux sont achevés, en 1936, la façade de L'International & Balthazard mesure quatrevingt-dix mètres de long sur quatre étages de haut, et les cent chambres sont toutes au moins dotées d'un lavabo et d'un bidet. Pour faire fonctionner l'établissement, la famille Burdin à elle seule ne suffit pas. Rosalie reste en cuisine avec Séraphine, laquelle se charge aussi du service, avec Antoinette. Alexandrine et Antoinette sont également dans les étages, pour le ménage des chambres, et pour veiller à ce que le travail des employés soit bien fait. L'hôtel est leur vie et elles donnent leurs vie pour leur hôtel. Une fusion tournée vers l'excellence de leurs prestations. Balthazard recrute des employées surtout côté italien. La main-d’œuvre est difficile à trouver et le passage de la frontière avec du personnel encore plus compliqué. Alors il n'hésite pas à parcourir le Mont-Cenis pour ramener des employés à Lanslebourg, à travers champs, alpages et sentiers et éviter la frontière. Après tout, il connaît le chemin, déjà tout petit, il avait fait la route sur le dos de son père !

Antoinette, lors de ses pauses du dimanche après-midi, aime sortir avec ses copines, surtout à l'hôtel de l'Europe où elles se retrouvent entre amies. Là, un piano mécanique offre, chaque dimanche après-midi, le loisir aux jeunes du village de danser, mais surtout de se rencontrer. Et Antoinette n'a d'yeux que pour Louis, son voisin. Il est très beau et a l'air si doux et gentil ! Elle aimerait qu'il se déclare enfin. Peut-être le fera t-il, dimanche prochain ?

DU COTE DE CHEZ COSME

Dans une maison de l'autre côté de la rue, en 1873, Séraphin Jorcin, le fils du maître de poste Cosme Jorcin, épouse Marie Burdin. C'est une Burdin de la branche des Carraz. Ils emménagent rapidement dans une des maisons de Cosme, une des sept maisons léguées à Cosme par Ambroise, son père. Ils prendront possession de celle à l'angle avec la rue du cimetière. C'est une maison à deux étages. Au dessus d'un sous sol, une étable au rez-de-chaussée permet de chauffer en partie l'habitation du premier étage. Derrière, une grange avec un palier, puis des terres autour du village qui viennent compléter le bien.

Le roulage touche à sa fin depuis l'ouverture du tunnel ferroviaire à Modane. Séraphin et Marie Jorcin héritent également du chalet de Savalin et s'installent en tant qu'agriculteurs. Ils sont finalement correctement établis, bien que leur troupeau ne soit pas conséquent. L'été, ils prennent des vaches en estive et l'hiver, ils mettent quelques unes des leurs en hiverne en Italie, dans la parentèle. Pendant l'hiver, la vache vêle et le veau sert de compensation, de rétribution financière pour la nourriture de la vache pendant les mois froids. La plupart des frères et sœurs de Séraphin ont hérité eux aussi d'une maison à Lanslebourg ainsi qu'une montagne au Mont Cenis. (On appelle montagne, un chalet d'alpage avec du terrain privé autour). Les chalets construits par Cosme se trouvent à Savalin, La Poste, Grand Croix... Certains héritent des commerces de La Poste, entre autre de l’hôtel. Et dans cette famille aisée, plusieurs des enfants rentrent dans les ordres.