Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Joe

- Sprache: Spanisch

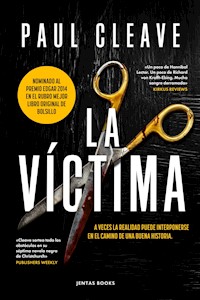

El autor del best seller internacional Limpieza mortal nos trae de regreso a uno de sus personajes más infames, El Carnicero de Christchurch, en este nueva y apasionante novela de misterio. NOMINADO AL PREMIO EDGAR 2014 EN EL RUBRO MEJOR LIBRO ORIGINAL DE BOLSILLO A veces la realidad puede interponerse en el camino de una buena historia. La historia de Joe Middleton es esta: no recuerda haber matado a nadie, por lo que es imposible que un jurado lo condene por asesinatos en serie. Se llama a sí mismo Joe la Víctima y mientras espera ser sometido a juicio, intenta convencer a los psiquiatras de que no era dueño de sus actos, con la esperanza de que en última instancia, el sistema lo salve. Pero otros conocen a Joe como el infame Carnicero de Christchurch y quieren verlo muerto. Está Melissa, cómplice de Joe en uno de los homicidios, que planea dispararle en el camino al edificio de los tribunales antes de que tenga la oportunidad de empezar a hablar. Luego está Rafael, cuya hija fue una de las víctimas de El Carnicero. Aunque ha intentado seguir adelante con su vida como líder de un grupo de ayuda para familiares en duelo, nada le gustaría más que ver a Joe pagar por lo que hizo. Por último, está Carl Schroder, el ex detective que encerró a Joe y que está decidido a remediar los errores del caso más importante de su carrera. Para salirse de este embrollo épico, Joe ha ideado un plan desesperado que involucra a un vidente de televisión que busca hacerse rico haciendo que la gente crea casi cualquier cosa. Es una apuesta arriesgada, pero más vale que funcione antes de que se convierta en el chico del póster de la pena de muerte que puede ser reinstaurada en Nueva Zelanda, lo cual no es exactamente el final dramático que querría...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 737

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La víctima

La víctima

Título original: Joe Victim

© 2013 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.

© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

Traducción, Carmen Bordeu

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1245-7

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

A Stephanie (BB) Glencross y Leo (BBB) Glencross.

Siempre nos quedará Turquía…

PRÓLOGO

Domingo por la mañana

«Vale, vivir y aprender».

Respiro hondo, cierro los ojos y aprieto a fondo el gatillo.

El mundo explota.

Explota con luz y sonido y dolor, y no está bien, porque debería explotar con oscuridad. Debería haber un manto negro que me envolviera y me alejara de todo esto. Tengo todo bajo control… Joe el Lento es un ganador… y prueba de esto es que mi vida comienza a transcurrir ante mis ojos. La oscuridad está muy cerca, pero primero debo pasar por imágenes de mi madre, mi padre, mi infancia, el tiempo que pasé con mi tía. Horas y horas de imágenes de mi vida fragmentadas en instantáneas y condensadas en una película de dos segundos en la que una escena da paso a la siguiente como en un viejo proyector. Las imágenes se aceleran. Cruzan por mi mente como relámpagos.

Pero eso no es todo.

Sally está atravesando mi mente. No, no mi mente, sino mi campo de visión. Está justo delante de mí, sobre mí, y su cuerpo pesado y torpe golpea el mío, haciendo contacto como ella siempre ha querido. Hay una docena de voces.

Caigo sobre el pavimento y mi brazo se abre hacia un lado. Mi cuerpo empuja las carnes de Sally a un costado, que ruedan sobre mis miembros y tratan de tragarme como un sofá mullido. Todavía no me estoy muriendo, pero ya estoy en el infierno. Aprieto el gatillo sin ningún blanco, y resulta que sin ningún éxito, porque el arma ya no está en mi mano. Sally me está cortando la respiración y todavía no estoy muy seguro de lo que está sucediendo. El mundo está patas arriba y tengo un paquete de comida para gatos apretado contra el hombro. Mi cara está ardiendo y está mojada con sangre. Siento un chillido agudo en mi oído, un tono monótono que no cesa. Alguien aparta a Sally de mí; ella desaparece y es reemplazada por el detective Schroder. Nunca me he sentido tan aliviado en mi vida. Schroder me salvará; Schroder se llevará a Sally y, con suerte, la encerrará en el tipo de lugar donde las gordas como Sally deberían estar encerradas.

—Yo… —intento, pero ni siquiera puedo oír mi voz sobre el zumbido en mis oídos. No entiendo qué está pasando. Estoy muy confundido. El mundo se está desplazando de su eje.

— Cállate —grita Schroder, pero apenas lo oigo—. ¿Me oyes? Cállate antes de que te meta una maldita bala en la cabeza.

Nunca he escuchado a Schroder hablar de esa manera, y supongo que para hablarle así a Sally debe de estar muy, muy enfadado con ella por haberse arrojado sobre mí. De golpe me siento más cerca de él que nunca. Pero el dolor que tengo, el hecho de que Sally la Gorda acaba de atacarme con sus carnes, me hace pensar que ahora quiero la bala que él le está ofreciendo. Quiero esa dulce, dulce oscuridad, y el silencio que la acompañará. Pero me quedo callado. Un poco.

—Soy Joe —grito, en caso de que todos estén oyendo también el zumbido—. Joe el Lento.

Alguien me golpea. No sé quién, y no sé si es un puñetazo o una patada, pero sale de la nada y mi cabeza voltea hacia un lado y Schroder desaparece por un momento y aparece el costado del edificio donde vivo. Alcanzo a ver el último piso y los canalones, veo las ventanas sucias y rotas, y en algún lugar allí arriba está mi apartamento y lo único que quiero hacer es entrar y tumbarme e intentar descifrar qué está pasando. Todo se vuelve borroso y parece deslizarse hacia el suelo, como los colores de una acuarela que se desvanecen y solo quedan los rojos, y permanece así mientras alguien me pone de pie. Mi ropa está mojada porque la acera está mojada porque ha llovido toda la noche.

»Me olvidé el maletín —digo, y es cierto. De hecho, no tengo idea de dónde está.

—Cierra. La puta. Boca, Joe —dice alguien.

«¿Joe?» No entiendo… ¿es a mí a quien están tratando mal y no a Sally?

No siento las manos. Mis brazos están detrás de mí, inmovilizados con tanta fuerza que no puedo moverlos. Me duelen las muñecas. Alguien me empuja hacia adelante, mis pies tropiezan y trato de concentrarme en el suelo y trato de concentrarme en lo que está ocurriendo y no puedo hacer ninguna de las dos cosas, no hasta que miro a Sally y a los hombres que la sujetan, Sally con lágrimas en su rostro, y de repente los últimos sesenta segundos se me vienen a la cabeza. Estaba caminando a casa. Me sentía feliz. Había pasado el fin de semana con Melissa. Luego Sally había frenado su coche en la calle y me había acusado de mentirle, me había acusado de ser El Carnicero de Christchurch. Entonces había aparecido la policía y yo… Había intentado pegarme un tiro.

Y había fallado, porque Sally se había abalanzado sobre mí.

El zumbido en mis oídos disminuye un poco, pero todo sigue rojo. Hay un coche de policía delante de mí que no estaba allí hace unos minutos cuando Sally detuvo su coche. Uno de los hombres vestidos de negro abre la puerta trasera. Hay muchos hombres de negro, todos ellos armados. Alguien menciona una ambulancia y alguien responde «Ni de coña», y otro exclama «¡Mátalo, joder!».

—Jesús, está manchando de sangre el asiento —comenta alguien.

Miro hacia abajo y, en efecto, hay suficiente sangre sobre el asiento y el suelo para que un empleado de la limpieza como yo refunfuñe durante unas horas. Un reguero de ella conduce a mi pistola. Sally está de pie allí, pero ya nadie la sujeta. Tiene la cara y la ropa salpicada de sangre. Mi sangre. Y esa expresión patética en su rostro que me produce una sensación de asco que no termino de identificar. Me está mirando con fijeza, probablemente tratando de encontrar una manera de subirse al asiento trasero del coche y lanzarse sobre mí de nuevo. Su pelo rubio, que hace unos minutos llevaba recogido en una coleta, se ha soltado, y Sally coge algunos mechones y empieza a morder las puntas… un tic nervioso, supongo, o un gesto seductor hacia los dos policías que están a su lado y que, si la ven hacerlo, podrían intentar volarse los sesos como hice yo.

Parpadeo para alejar el rojo predominante, pero unos segundos después empieza a fluir de nuevo hacia mi campo de visión.

Dos tipos suben al coche por la parte delantera. Uno de ellos es Schroder. Se sienta al volante. Ni siquiera me mira. El segundo tipo está vestido de negro. Como La Muerte. Como el resto de ellos. Lleva una pistola que parece capaz de hacer mucho daño y el tipo me mira de una manera que sugiere que le gustaría ver cuánto daño puede hacer. Schroder arranca el coche y enciende la sirena. Suena más fuerte que cualquier otra sirena que yo haya escuchado antes, como si estuviera empeñada en hacerse oír. No hay cinturón de seguridad para mí. Schroder aparta el coche del bordillo y lo lanza hacia adelante con tanta rapidez que casi salgo volando del asiento. Me doy la vuelta y veo otro coche que viene detrás de nosotros, seguido de una furgoneta oscura. Observo cómo el edificio donde vivo se hace cada vez más pequeño y me pregunto con qué clase de desastre me encontraré cuando llegue a casa esta noche.

—Soy inocente —declaro, pero es como si hablara conmigo mismo. La sangre se mete en mi boca cuando hablo y me gusta su sabor, y sé que si volviéramos a casa, veríamos a Sally lamiéndose los dedos, disfrutando ella también de su sabor. Pobre Sally. Ha hecho venir a estos hombres por mí en un momento de confusión, y lo que se estaba convirtiendo en el mejor fin de semana de mi vida parece estar en camino de convertirse en el peor. ¿Cuánto tiempo me llevará explicar mis acciones, convencerlos de mi inocencia? ¿Cuánto tiempo hasta que pueda volver a reunirme con Melissa?

Escupo la sangre.

—Jesús, no hagas eso, joder —me regaña el hombre del asiento delantero.

Cierro los ojos, pero el izquierdo no se cierra bien. Lo siento caliente, pero no me duele. Al menos no todavía. Me enderezo y me miro en el espejo retrovisor. Mi cara y mi cuello están cubiertos de sangre. El párpado está colgando. Sacudo la cabeza y se desliza sobre mi ojo como una hoja. Me cuelga de un hilo. Intento parpadear para acomodar el párpado en su sitio, pero no funciona. Diablos, he estado peor. Mucho peor. Y de nuevo pienso en Melissa.

—¿Por qué carajo sonríes? —pregunta el Hombre de Negro.

—¿Qué?

—Dije que por qué carajo…

—Cállate, Jack —interviene Schroder—. No le hables.

—El hijo de puta es…

—Es muchas cosas —lo interrumpe Schroder—. No le hables.

—Sigo pensando que deberíamos detenernos y hacer que parezca que trató de escapar. Vamos, Carl, a nadie le importaría.

—Me llamo Joe —digo—. Joe es una buena persona.

—Corta ya esa mierda —exclama Schroder—. Los dos. Callaos.

Atravesamos mi barrio a toda velocidad. Las sirenas de los patrulleros parpadean y supongo que tienen prisa por dejarme probar lo que ya saben de mí: que soy Joe el Lento, su amigo, el amable y simpático retrasado, un excluido del mundo que sólo trata de complacer. Las personas en otros coches se hacen a un lado para ceder el paso a la fila de patrulleros y la gente en la calle se da la vuelta para mirar. Estoy en un desfile. Tengo ganas de saludar. El Carnicero de Christchurch está esposado, pero nadie sabe que se trata de él. No pueden saberlo. ¿Cómo podrían?

Llegamos a la ciudad. Pasamos por delante de la comisaría sin disminuir la marcha. Diez pisos de aburrimiento que no muestran señales de dejar de ser aburridos en el corto plazo. Mañana saldré para comenzar mi nueva vida con Melissa. Seguimos andando. Nadie habla. Nadie tararea nada. Empiezo a tener la sensación de que Schroder ha cambiado de opinión y que van a hacer que parezca que me he escapado, sólo que me escaparé de algún lugar fuera de los límites de la ciudad donde nadie pueda ver cómo me matan de un tiro. Mi ropa está empapada de sangre y a nadie parece importarle. No creo que pueda sacarle las manchas. Nos detenemos en un semáforo en rojo. Jack está mirando por el espejo retrovisor como si tratara de descifrar un rompecabezas. Le devuelvo la mirada unos instantes antes de bajar la vista. Mis piernas están cubiertas de gotas y manchas rojas. Ahora me duele el párpado. Es como si me hubiesen frotado con una planta de ortiga.

Nos detenemos en el hospital. Un grupo de patrulleros forman un semicírculo a nuestro alrededor. Empieza a llover. Estamos a un mes del invierno y tengo el mal presentimiento de que no voy a llegar a verlo. Jack se porta como un caballero y me abre la puerta. Los otros hombres de negro no son caballeros y me apuntan con sus armas. Médicos, pacientes y visitantes nos observan desde la entrada principal. Todos están inmóviles. Me imagino que estamos dando un gran espectáculo. Me ayudan a salir del coche. Todo está bien, pienso, excepto que no es así. Sentado, todo estaba bien; pero de pie, ya no. De pie, el mundo está lleno de esposas y armas y pérdida de sangre. Empiezo a balancearme. Caigo de rodillas. La sangre de mi cara salpica el pavimento. En un principio, Jack parece a punto de intentar evitar que siga cayendo, pero luego lo piensa mejor. Me desplomo hacia adelante. No puedo usar las manos para amortiguar la caída, y lo mejor que puedo hacer es apartar la cabeza del suelo para que el párpado dañado apunte al cielo, pero por alguna razón, me confundo, tal vez porque lo había estado observando en el espejo retrovisor durante los últimos minutos, así que acabo girando esa parte de mi cara hacia el suelo. Puedo ver un montón de botas y la parte inferior de un coche. Veo dos perros policía de aspecto hambriento sujetados con correas. Alguien apoya una mano sobre mí y me hace rodar. Mi párpado queda en el pavimento húmedo del aparcamiento, rodeado de sangre. Parece como si una babosa hubiera sido asesinada ahí abajo, la escena del crimen de un invertebrado, donde pronto otras jodidas babosas recubiertas de moco tratarán de averiguar lo que ha pasado.

Sólo que ese trozo de carne pegajosa me pertenece a mí.

—Eso es mío —digo y siento cómo el calor de la herida se abre paso por el resto de mi cuerpo. Me llora el ojo y no puedo parpadear. Hago lo que puedo; una línea de piel irregular cuelga como una cortina demasiado corta sobre mi ojo.

—¿Esto? —pregunta Jack y lo pisa con desagrado como si aplastara una colilla—. ¿Esto era tuyo?

Antes de que pueda quejarme, me levantan y estoy en movimiento otra vez. A pesar de que es un día nublado, el mundo irradia luz, y no puedo hacer un guiño para oscurecerlo, al menos no del lado izquierdo. Tampoco puedo pestañear para liberarme del sudor o la sangre o el dolor. Un equipo de hombres me rodea y puedo oírlos hablar entre ellos. Los oigo odiar las leyes que los obligan a traerme aquí cuando su ética les sugiere lo contrario. Creen que soy una mala persona, pero se equivocan.

Se acerca un médico. Parece asustado. Yo también me asustaría si viera una docena de hombres armados que avanzan en mi dirección. Lo cual he visto hace unos diez minutos. El resto de las personas cerca de la entrada principal están de pie con las manos sobre la boca, o de pie con los teléfonos móviles en la mano y filmando la acción. Las cadenas de noticias de todo el país mostrarán algunas de estas imágenes hoy. Trato de imaginar el efecto que eso tendrá en mamá, pero mi imaginación no llega tan lejos porque me distraigo con el médico.

—¿Qué está pasando aquí? —pregunta, y es una buena pregunta, excepto que proviene de un tío de unos cincuenta años que lleva un corbatín, lo que lo convierte en alguien de quien más vale mantenerse lejos.

—Este… —comienza Schroder, y parece debatirse con la siguiente palabra—. Hombre —suelta— necesita que lo atiendan. Lo necesita ahora.

—¿Qué ocurrió?

—Se chocó con una puerta —responde alguien, y un grupo de hombres comienzan a reírse.

—Sí, es muy torpe —agrega otro hombre, y más hombres se ríen.

Están uniendo fuerzas. Están usando el humor para empezar a bajar del subidón que han experimentado. Un subidón que yo les he dado. Excepto por Schroder y Jack y el doctor, que están muy serios.

—¿Qué ocurrió? —vuelve a preguntar el médico.

—Se disparó a sí mismo —precisa Schroder—. La bala lo rozó profundamente.

—Parece peor que un roce —señala el médico—. ¿Hace falta tantos hombres alrededor?

Schroder se vuelve y da la impresión de hacer un recuento mental. Parece como si estuviera a punto de asentir y agregar que les vendrían bien unos cuantos más, pero en vez de eso de eso de eso, hace una señal a la mitad del equipo y les indica que se queden allí. Me sientan en una silla de ruedas, me quitan las esposas y luego me esposan a los brazos de la silla. Me llevan por un pasillo y mucha gente me mira como si acabara de ganar un concurso de Don Popularidad, pero la verdad es que nadie sabe quién soy. Nunca lo han sabido. Pasamos junto a unas enfermeras bonitas a las que en cualquier otro momento intentaría seguir a sus casas. Me colocan en una cama y me esposan a la barandilla. Me atan las piernas y no puedo moverme. Me atan y me esposan con tanta fuerza que siento como si me hubieran cubierto de hormigón. Deben pensar que tengo la fuerza de un hombre lobo.

—Detective Schroder —digo—, no entiendo qué está pasando.

Schroder no responde. El médico se acerca de nuevo.

—Esto va a doler un poco —explica, y tiene razón en parte: se equivoca en lo de «un poco» pero le acierta con lo de «doler». Toca la herida, la examina, y la alumbra con una linterna; sin poder parpadear, es como mirar el sol.

»Esto va a llevar unas cuantas horas —añade, casi hablando consigo mismo pero lo bastante alto para que los demás lo oigan—. Tendremos que hacer algo muy minucioso para poder devolver cierta funcionalidad y minimizar las cicatrices —afirma, y suena como si fuera a dar un presupuesto y luego detallar por cuánto saldrán los repuestos. Sólo espero que los tenga en existencias porque la pieza original mía todavía está en el aparcamiento.

—No nos importan las cicatrices —objeta Schroder.

—A mí me importa —replico.

—Y a mí también —se suma el médico—. Joder, perdió casi todo el párpado.

—Todo no —lo corrijo.

—¿Qué quiere decir?

—Está junto al coche. En el suelo.

El médico se da la vuelta haciaprólo Schroder.

—¿Su párpado está ahí?

—Lo que queda de él —señalo, respondiendo por Schroder, quien a su vez responde encogiendo los hombros.

—Si queréis que este tío salga de aquí más rápido, vamos a necesitar ese párpado —asevera el médico.

—Lo buscaremos —conviene Schroder.

—Entonces id a buscarlo —los urge el médico—. De lo contrario tendremos que injertarle otra cosa que cumpla la función. Y eso llevará más tiempo. No puede estar sin parpadear.

—No me importa si no puede parpadear —replica Schroder—. Sólo cauterícelo y póngale un parche en la cara.

En lugar de discutir o decirle a Schroder que es un desubicado, el médico por fin parece darse cuenta de que todos estos policías, tanta tensión, tanta ira, deben significar algo especial. Puedo advertir cómo llega a esa conclusión: lo veo con mi ojo bueno y mi ojo ensangrentado. El hombre empieza a fruncir el ceño y sacude la cabeza despacio con una expresión de intriga en el rostro. Sé muy bien la pregunta que viene.

—¿Quién es este hombre?

—Es el Carnicero de Christchurch —responde Schroder.

—No puede ser —salta el doctor—. ¿Este tío?

No estoy seguro de qué se supone que significa eso.

—Soy inocente —alego—. Soy Joe —añado, y el médico me clava una aguja en un lado de la cara. El mundo se desplaza todavía más allá de su eje y todo se desvanece.

DOCE MESES DESPUÉS

CAPÍTULO UNO

Melissa detiene el coche en el sendero de entrada. Se reclina en el asiento. Intenta relajarse.

No hacen ni diez grados. La lluvia de Christchurch. El frío de Christchurch. Ayer hizo calor. Ahora llueve. Clima esquizofrénico. Está temblando. Se inclina hacia adelante y gira las llaves en el contacto, coge su maletín y sale del coche. La lluvia le empapa el pelo. Llega a la puerta principal y fuerza la cerradura.

Atraviesa la cocina. Derek está arriba. Puede oír la ducha encendida y a él cantando. Lo molestará más tarde. Por ahora necesita un trago. La nevera está cubierta de imanes de lugares de mierda de distintas partes del país, lugares con altas tasas de embarazo, altas tasas de consumo de alcohol, altas tasas de suicidio. Lugares como Christchurch. Abre la puerta, hay media docena de botellas de cerveza y apoya su mano en una, hace una pausa y luego se decide por un zumo de naranja. Rompe el sello y bebe directamente del envase. A Derek no le importará. Le duelen los pies y la espalda, así que se sienta a la mesa durante un minuto mientras escucha la ducha, sorbe el zumo y sus músculos se relajan con lentitud. Ha sido un largo día de lo que se está convirtiendo en una semana muy larga. No le gusta mucho el zumo de naranja; prefiere los zumos tropicales, pero naranja era la única opción. Por alguna razón, los fabricantes de bebidas creen que a la gente le gusta los zumos llenos de pulpa que se te pega en los dientes y te da la impresión de que tienes una ostra orinándote en la lengua, y por alguna razón, a Derek le gustan.

Tapa el zumo y lo vuelve a guardar en la nevera; estudia las porciones de pizza que hay allí y las descarta. Hay unas barritas de chocolate en un compartimento lateral. Abre una, le da un mordisco y se mete las restantes… cuatro… en el bolsillo. Gracias, Derek. Se termina la que está abierta mientras sube con el maletín a la planta superior. El equipo de música del dormitorio está pasando una canción que ella reconoce. Solía tener ese álbum cuando era una persona diferente, más despreocupada, una persona que escuchaba CDs. Son los Rolling Stones. Por la forma en que una canción sigue a la otra, se trata de un combinado de grandes éxitos. En este momento, Mick está gritando algo acerca de tapar el sol. Quiere que el mundo sea negro. Ella también quiere eso. La canción de Mick suena como si se estuviera refiriendo a las cinco de la tarde en pleno invierno en Nueva Zelanda. Melissa la acompaña tarareando. Derek sigue cantando y su canto tapa todos los sonidos que ella hace.

Se sienta en la cama. Un calefactor de aceite mantiene la habitación caliente. Los muebles hacen juego con la casa, y la casa parece como si alguien debiera prenderle fuego. La cama es blanda, y la tienta a poner los pies en alto, apoyarse contra la almohada y echarse una siesta, pero eso también implicaría tentar a las bacterias en la funda de la almohada a querer hacerse amigas. Abre el maletín, saca un periódico y lee la primera página mientras espera. Es un artículo sobre un tipo que ha estado aterrorizando a la ciudad. Un sujeto que mata mujeres. Un torturador. Violador. Asesino. El Carnicero de Christchurch. Joe Middleton. Fue arrestado hace doce meses. Su juicio comienza el lunes. El artículo también la menciona a ella. Melissa X. Y aunque también cita su verdadero nombre, Natalie Flowers, ella sólo piensa en sí misma como Melissa. Lo ha hecho desde hace un par de años.

Pasan un par de minutos y sigue sentada en la cama cuando Derek, secándose el pelo con una toalla, sale del baño rodeado de vapor blanco y olor a bálsamo de afeitar. Lleva una toalla envuelta en la cintura. El tatuaje de una víbora sube desde la toalla por un lado y trepa sobre su hombro; su lengua se bifurca a través del cuello. Partes de la víbora son muy detalladas, mientras que otras son meros esbozos. Varias cicatrices encajan con un tipo como Derek, sin duda una mezcla de buenos y malos tiempos... buenos tiempos para él y malos tiempos para otros.

Melissa baja el periódico y sonríe.

—¿Qué demonios haces aquí? —pregunta Derek.

Melissa gira el maletín hacia él y extiende la mano para pulsar la pausa en el equipo de música. El maletín pertenece en realidad a Joe Middleton. Se lo dejó el mismo día que no regresó nunca más.

—Te traje la otra mitad del pago —responde.

—¿Sabes dónde vivo?

Es una pregunta estúpida. Melissa no se lo remarca.

—Me gusta saber con quién hago negocios.

Derek se quita la toalla de la cintura sin apartar los ojos del dinero en efectivo en el maletín. Su polla se balancea de izquierda a derecha mientras se seca el cabello.

—¿Está todo? —pregunta, todavía secándose el pelo y con la cara por el momento detrás de la toalla y la voz apagada.

—Hasta el último dólar. ¿Dónde está lo mío?

—Lo tengo aquí —responde él.

Ella sabe que lo tiene aquí. Lo ha estado siguiendo desde el encuentro inicial hace dos días, cuando le dio la primera mitad del pago. Sabe que él ha recogido el material hace apenas una hora. Vino directamente hacia aquí con una bolsa llena de cosas que no le gustarían nada a su supervisor de libertad condicional.

—¿Dónde? —pregunta ella.

Derek se vuelve a poner la toalla en la cintura. Ella piensa que podría haber irrumpido en la casa, haberle disparado y registrado el lugar, pero lo necesita. No será difícil encontrar el material. Supone que un tipo que le pregunta «¿Sabes dónde vivo? a alguien que está en su dormitorio es el tipo de hombre que esconde cosas en el entretecho o debajo del suelo.

—Muéstrame —dice él, señalando el dinero con la cabeza.

Melissa desliza el maletín hacia él sobre la cama. Derek da un paso adelante. Los veinte mil dólares están repartidos en billetes de cincuenta y veinte dólares apilados en fajos con bandas elásticas alrededor. En los últimos años, ella ha obtenido la mayoría de sus ingresos a través de chantajes a personas o robos, a veces de los hombres que ha matado, pero hace unos meses, se hizo con una buena suma de dinero. Cuarenta mil dólares, para ser exactos. Derek toquetea algunos fajos y decide que debe estar todo.

Se acerca al armario. Saca una caja de ropa y luego levanta el trozo de alfombra y clava un destornillador en el suelo. Melissa pone los ojos en blanco mientras piensa en la suerte que tienen los tíos como Derek de que no se los pueda acusar de estupidez junto con otros delitos. Derek levanta las tablas. Extrae una caja de aluminio del largo de su brazo. Melissa se levanta para que pueda ponerla sobre la cama. Derek abre la tapa. Adentro, hay un rifle desarmado, con todas las piezas dentro de recortes de espuma.

»AR-15 —precisa—. Es un fusil ligero y utiliza balas redondas de bajo calibre, alta velocidad y muy precisas. Y viene con un visor, como pediste.

Melissa asiente. Está impresionada. Derek puede ser estúpido, pero ser estúpido no significa que no pueda ser útil.

—Esto es sólo la mitad.

Derek vuelve al espacio debajo del suelo. Mete la mano y saca una pequeña mochila. Es casi toda negra con muchos ribetes rojos. La apoya en la cama y la abre.

—C-cuatro —dice—. Dos bloques, dos detonadores, dos receptores. Suficiente para volar una casa. Pero no para mucho más. ¿Sabes cómo usarlo?

—Enséñame.

Dereck coge uno de los bloques. Es del tamaño de una pastilla de jabón.

—Es seguro —indica—. Lo puedes disparar. Dejarlo caer. Quemarlo. Joder, hasta puedes meterlo en el microondas. Puedes hacer esto —agrega y comienza a apretarlo con la mano—. Puedes darle cualquier forma. Coges uno de estos —prosigue y toma lo que parece un lápiz de metal, sólo que con cables que salen del extremo— y lo clavas. Y entonces conectas el otro extremo a estos receptores —continúa— y sólo es cuestión de disparar el gatillo. Tienes un alcance de trescientos metros, más si el objetivo está en la línea de visión.

—¿Cuánto dura la batería del receptor?

—Una semana. Como mucho.

—¿Algo más que deba saber?

—Sí. No los confundas —le advierte, y sostiene en alto uno de los controles remotos—. ¿Ves este trozo de cinta amarilla que le he puesto? Coincide con el trozo de cinta que he puesto en este detonador. Así que esto —agrega y sostiene en alto el detonador con la cinta—, va con esto —concluye y sostiene el control remoto y el detonador juntos.

—Vale.

—Muy bien —concluye y empieza a guardar todo en la mochila.

—Necesito tu ayuda con algo más.

Derek sigue guardando las cosas.

—¿Con qué?

—Quiero que le dispares a alguien —responde.

Él la mira y niega con la cabeza, pero el asunto no lo altera ni lo fuerza a detener lo que está haciendo.

—No es lo mío.

—¿Estás seguro? —Melissa levanta el periódico y le muestra una foto de Joe Middleton, el Carnicero de Christchurch—. A él —precisa—. Si le disparas, te pagaré lo que quieras.

—Huh —masculla Derek y sacude la cabeza otra vez—. Está bajo arresto —añade—. Es imposible.

—Su juicio comienza la próxima semana. Eso significa que lo transportarán todos los días, dos veces al día, ida y vuelta de la cárcel al edificio del juzgado. Cinco días a la semana. O sea que se bajará de un coche de policía cinco veces a la semana para entrar en el tribunal y saldrá del tribunal cinco veces a la semana para subirse a un coche de policía. Ya tengo el sitio desde donde se le puede disparar y una vía de escape.

Derek menea la cabeza de nuevo.

—Ese tipo de cosas no son siempre como parecen.

—¿Qué quieres decir?

—¿Crees que lo van a llevar por la misma ruta todos los días y que lo van a dejar en la puerta principal así como así? Porque planeabas dispararle allí, ¿verdad?

Melissa no había pensado en eso.

—¿Entonces qué?

—Van a cambiar la ruta. Van a tratar de transportarlo en secreto. Podrían usar un coche normal. O una furgoneta.

—¿Tú crees?

—¿Un juicio tan importante? Sí. No tengo duda. Así que cualquier plan que estés tramando, no va a funcionar. Demasiadas variables. ¿Crees que es tan simple como esconderte en un edificio y disparar? ¿En qué edificio? ¿De qué dirección vendrá él?

—El juzgado no se mueve —replica Melissa—. Esa no es una variable.

—Mm… ¿Y qué entrada van a utilizar? Van a generar confusión con eso también. Por eso, cualquier punto desde el que creas que puedes dispararle es muy probable que no sirva.

—¿Y si puedo averiguar la ruta? ¿Y la entrada por la que ingresará al edificio?

—¿Cómo vas a hacer eso?

—Tengo mis métodos.

Derek sacude la cabeza. Melissa se está hartando de tanta negatividad.

—No importa —insiste él—. Es un trabajo demasiado difícil. Dispararle a alguien como Joe… nadie puede salir impune de eso.

—¿Quién puede ayudarme?

Él se lleva una mano a la cara y se acaricia la parte inferior de la barbilla. Lo piensa seriamente. Luego se le ocurre una respuesta.

—No conozco a nadie.

—Te pagaré por encontrar a alguien —sugiere ella, tratando de no sonar desesperada, pero el hecho es que está desesperada. Ya había tenido un tirador para esto, pero no había podido concretar. Ahora se está quedando sin tiempo.

—No hay nadie —asevera—. Una cosa es conseguir un arma, pero tampoco tengo una lista de personas a las que podríamos llamar si queremos matar a alguien. Es el tipo de cosas que tienes que hacer por ti mismo.

—Por favor —suplica ella.

Derek suspira, como si la idea de defraudar a una bella dama fuera demasiado dolorosa para él.

—Mira, tal vez haya alguien a quien pueda llamar, ¿vale? Pero llevará un tiempo.

—Necesito un nombre en los próximos días.

Él se ríe, y abre tanto la boca que ella puede ver que le faltan algunos dientes cerca de la parte trasera. Odia ver ese tipo de cosas. Odia a la gente a la que le faltan los dientes tanto como odia que se rían de ella.

—Reina —dice Derek, y ella también odia que la llamen reina… es impresionante, Derek acaba de hacer tres de tres—. Olvídalo. Incluso si el tío este pudiera hacerlo, nunca aceptaría hacerlo tan rápido. Dispararle a alguien es toda una tarea —señala—. Por supuesto que depende del dinero, pero no con tan poco tiempo.

—¿O sea que no lo llamarás? —pregunta ella.

—Es que no tiene sentido. Lo siento.

—De acuerdo —responde—. Entonces enséñame a montar el rifle.

—Es sencillo —conviene él. Coge pieza por pieza y comienza a armarlo; encaja las partes de metal en otras partes de metal y cada pieza hace un clic en su lugar. Durante el proceso, le explica cómo se llama cada pieza. Tarda menos de un minuto.

—Otra vez, pero más despacio —le pide ella—. Date cuenta que nunca he usado un arma —agrega, pero por supuesto, ha usado un arma antes y pronto volverá a usar una. Muy pronto. Tan pronto como él termine de enseñarle cómo hacerlo.

Derek desarma el rifle. Lo vuelve a armar. Esta vez le lleva tres minutos. Le muestra cómo cargarlo. Luego lo desmonta, lo guarda de nuevo en la caja y cierra la tapa con el pestillo.

—¿Algo más?

—Munición —dice ella.

Él abre la cremallera de la parte delantera de la mochila con el C-cuatro adentro. Mete la mano y saca una caja de munición.

—Hay dos más iguales en la mochila. Cartuchos .223 Remington —especifica—. Balas perforantes.

—Gracias —contesta Melissa.

Le dispara dos veces en el pecho a través del periódico; el silenciador permite que los vecinos sigan siendo buenos vecinos sin tener que debatirse con la necesidad de llamar a la policía. Ella sabe que dispararle al tipo que te ha dado las armas es un poco un cliché, pero es un cliché por una razón. Supone que los traficantes de armas, al igual que los taxistas y los pilotos de helicóptero, saben que nunca llegarán a jubilarse. Derek se desploma en su sitio. La expresión en su rostro no es nueva para Melissa: una combinación de incredulidad mezclada con ira y miedo. Guarda la pistola en el maletín junto con el periódico. Se acerca al espacio en el suelo, introduce la mano y encuentra

otra mochila. Es la mayor parte del dinero original que le dio. Lo que significa que probablemente usó parte de él para comprar el rifle y los explosivos. Esta es su ganancia.

—Te creo —le dice, mirándolo, y él le agradecería que estuviera de acuerdo con él, pero todo lo que puede hacer es abrir y cerrar la boca despacio, con una burbuja de sangre que crece y se encoge—. Si no puedo encontrar a alguien que le dispare a Joe por dinero, tal vez pueda encontrar a alguien que le dispare por otra razón. Gracias por todo —concluye—. Me voy a quedar también con la mochila —añade y la levanta en el aire—. Me gusta el color.

Calcula que le queda un minuto de vida, dos como máximo. Saca una de las barritas de chocolate de su bolsillo y empieza a comérsela. Disfruta del subidón de azúcar tanto como disfruta de ver morir a Derek. Que es mucho. Enciende de nuevo el equipo de música mientras tanto, y tal como los Stones le advirtieron antes, el mundo de Derek se vuelve tan negro como la noche.

CAPÍTULO DOS

—Has pasado el examen —dice, y es una gilipollez más de las muchas que he escuchado durante los últimos doce meses, y para ser sincero, he dejado de escucharlas. Parece que la gente ha tomado una decisión. De alguna manera, este mundo al revés ha resuelto condenarme sin siquiera llegar a conocerme.

Levanto la vista de la mesa que estaba mirando hacia el tipo que está hablando. Tiene más pelo en la cara que en la cabeza, y empiezo a preguntarme cómo de inflamable será, empezando por los mechones más largos en la parte superior que intentan disimular su calvicie. Parece estar esperando una respuesta, pero no estoy seguro de qué está hablando. Desde que estoy en la cárcel, he perdido bastante la memoria a corto plazo, pero mis objetivos a largo plazo siguen siendo los mismos.

—¿Qué examen? —pregunto, y lo hago no porque me interese, sino porque al menos alivia el aburrimiento. Aunque sólo sea por un momento—. Joe no estaría recordando examen —añado, sólo por diversión, y las palabras suenan un poco exageradas, incluso para mí, y me arrepiento de ellas.

El nombre del hombre, Benson Barlow, suena pretencioso, y en caso de que quedara alguna duda, las coderas de cuero de su chaqueta lo dicen todo. Su sonrisa delgada es detestable. En otros tiempos, mejores tiempos, le cortaría esa sonrisa de la cara y se la mostraría colgando ensangrentada de sus dedos. Por desgracia, estos no son los mejores tiempos. Son los peores.

—El examen —repite. Tiene aspecto presumido y esa expresión molesta de las personas que saben algo que no sabes y se mueren por decírtelo, pero tratan de dilatarlo todo lo posible porque les gusta ser las únicas que lo saben. Odio la gente así casi tanto como odio a la gente que dice ”«Abre la boca, mete el pie». Pero, para ser justos, también odio a otras personas. Soy un tío equitativo—. La prueba que hiciste. Hace media hora.

—¿Joe hizo una prueba? —pregunto, pero por supuesto que recuerdo la prueba. Es

como él dijo: fue hace sólo media hora. Mi memoria a corto plazo puede no ser tan buena en estos días, cuando cada día es igual al anterior, pero tampoco soy idiota.

El psiquiatra se inclina hacia adelante y entrelaza los dedos. Debe haber visto a otros psiquiatras haciendo eso en la televisión o tal vez se lo enseñaron en el curso de psicología básico justo antes de que le enseñaran a coser los parches de cuero. Dondequiera que lo haya aprendido, no se ve tan bien haciéndolo como debe creer. Todo esto es un asunto importante para él. Es un asunto importante para todos. Está atendiendo a El Carnicero de Christchurch por pedido de la gente que quiere encerrarme, y está tratando de averiguar cómo de loco está de verdad El Carnicero, y está descubriendo que soy un tremendo retrasado.

—Hiciste un examen —reitera—. Hace treinta minutos. En esta misma sala.

Esta misma sala es una sala de entrevistas que es una sala horrible para los estándares de cualquiera, sobre todo para los de Benson Barlow, me imagino, pero es más agradable que la celda en la que vivo actualmente. Tiene paredes de bloques de hormigón, piso de cemento y cielorraso de cemento. Es como un refugio antibombas, salvo que se derrumbaría sobre ti si de hecho le cayera una bomba, lo cual, para ser honesto, sería un alivio. Tiene una mesa y tres sillas y nada más, y en este momento, una de las sillas está vacía. Mi silla está atornillada al suelo y una de mis manos está esposada a ella. No sé por qué. Creen que soy una amenaza, pero no lo soy. Soy un buen tipo. Se lo digo a todo el mundo. Nadie me cree.

—¿Aquí? —pregunto y observo los diferentes paisajes de cemento—. No me acuerdo.

Su sonrisa se ensancha y me mira como sugiriendo que sabía cuál sería mi respuesta, y tengo la sensación de que tal vez lo sabía.

—Verás, Joe, el problema es este. Quieres que el mundo piense que tienes un problema mental, pero no lo tienes. Eres un hombre enfermo y retorcido, nadie cuestionará eso, pero esta prueba... —agrega y levanta un cuestionario de cinco hojas que completé antes—, esta prueba demuestra que no estás loco.

No le respondo. Tengo el mal presentimiento que quiere llegar a alguna parte con esto. Y la sonrisita en su cara me dice que no es un lugar al que yo quiero ir.

»Esta pregunta —continúa y eleva la voz de modo que suena como si fuera una pregunta. Señala una que me resultó bastante fácil. Algunas eran de opción múltiple, otras había que escribirlas. La lee en voz alta—, dice: «¿De qué color es este perro?» ¿Y qué marcaste? Marcaste amarillo. El perro es rojo, Joe, pero marcaste amarillo.

—Es más bien amarillo —respondo.

—¿Y esta aquí? «Si Bob es más alto que Greg, y Greg es más alto que Alice, ¿quién es el más alto?» Respondiste «Steve», y luego escribiste que Steve es un maricón —afirma, y la forma en que lo dice es suficiente para hacerme reír, pero la perspectiva de a dónde quiere llegar es suficiente para preocuparme, así que una cosa compensa la otra y le dirijo una mirada impasible.

—Steve es más bien alto —replico.

—No existe ningún Steve —replica.

—¿Qué tienes contra Steve? —pregunto.

—Este examen tiene sesenta preguntas. Respondiste todas mal. Eso sí que es un esfuerzo, Joe. Cuarenta de ellas son de opción múltiple. Estadísticamente, deberías haber respondido una cuarta parte en forma correcta. Al menos un par. Pero no acertaste ninguna. La única manera de que no hayas acertado ninguna sería que supieras las respuestas correctas y eligieras las equivocadas.

Me quedo callado.

»En realidad, eso demuestra que no eres ningún tonto, Joe —prosigue, y ahora sí está entrando en calor, está cogiendo el ritmo. Incluso libera los dedos—. En realidad, demuestra lo contrario. Que eres inteligente. Esta prueba fue diseñada para eso. Por eso está llena de preguntas estúpidas. —Su sonrisita se convierte en una sonrisa de oreja a oreja—. Eres inteligente, Joe, no brillante, pero lo bastante inteligente como para ser sometido a juicio.

Abre su maletín y guarda el cuestionario. Me pregunto qué más habrá allí dentro. Es un maletín más bonito que el que yo tenía.

—Joe es inteligente —declaro, y esbozo mi gran sonrisa tonta, la que muestra todos mis dientes e ilumina mi rostro. Aunque en estos días, no se ilumina tanto. La cicatriz a lo largo de un costado se tensa y se me cae un poco el ojo.

—Corta con esa mierda, Joe. La prueba revela que no eres tan inteligente como te gusta pensar que eres.

Se me borra la sonrisa.

—¿Qué?

La sonrisa del psiquiatra se ensancha y creo que es porque piensa que no estoy entendiendo, y no lo estoy haciendo, porque él no está siendo claro.

—Era un examen de tiempo. Sirve para descartar a los tipos que no son lo bastante inteligentes para fingir que son tan tontos.

Sacudo la cabeza.

—No entiendo.

—Eso es lo único verdadero que me has dicho — contesta y se pone de pie y se dirige a la puerta.

Me giro en la silla, pero no me pongo de pie. No puedo, por las esposas.

El psiquiatra alarga la mano para golpear la puerta, pero se refrena y voltea hacia mí. Debo parecer bastante confundido, porque se decide a explicar.

»Era una prueba de tiempo, Joe. Sesenta preguntas. Te llevó quince minutos. Son cuatro preguntas por minuto. Y respondiste todas mal.

—Sigo sin entender. —Imagino que debe ser algo bueno ser tan tonto con tanta rapidez.

—Te equivocaste demasiado rápido, Joe. Si fueras tan tonto como querías hacernos creer, todavía estarías haciendo el examen. Estarías babeando sobre él o pasando de página. Estarías pensando mucho para encontrar las respuestas. Pero ni siquiera pensaste. Te limitaste a responder las preguntas una tras otra en una ráfaga ininterrumpida, y ahí es donde te equivocaste. No eres ningún idiota, Joe, pero fuiste demasiado tonto para darte cuenta. Te veré en el tribunal.

—Vete a la mierda.

Sonríe de nuevo. La sonrisa de los mil dólares que practicará antes de ser llamado a hablar frente a un jurado, la sonrisa de los mil dólares que no valdrá ni un centavo después de que yo salga de aquí y averigüe dónde vive y le quite su bonito maletín.

—Ese es el Joe que todo el mundo verá —asevera, y luego llama a la puerta y lo acompañan afuera.

CAPÍTULO TRES

Ha pasado casi un año desde que me arrestaron. Ha parecido más tiempo. Durante casi un mes, fui noticia de primera plana todos los días. Había fotos mías en todas las portadas del país. Incluso llegué a algunos titulares internacionales. Algunas eran reproducciones de mi foto de carné laboral; otras eran fotos mías de más joven, proporcionadas por las escuelas a las que había asistido; muchas eran del momento en que me arrestaron y muchas más de cuando salí del hospital. Las de mi arresto fueron tomadas con teléfonos móviles. Las del hospital fueron tomadas por los periodistas que llegaron cuando yo todavía estaba en el quirófano. Por supuesto, también salí mucho en la televisión. En filmaciones de los dos mismos eventos.

Hubo solicitudes de entrevistas que no tuve oportunidad de aceptar o rechazar. Una semana después de la cirugía, me presenté ante el tribunal y me declaré inocente; me negaron la fianza y me informaron que se fijaría una fecha para el juicio. Allí también me fotografiaron y me filmaron. Mi cara estaba roja e hinchada, el párpado morado, tenía puntos de sutura y parches tópicos, y apenas podía reconocerme.

Luego empecé a salir en las noticias apenas una vez por semana. Otros asesinos vinieron y se fueron, y ocuparon los titulares a medida que se derramaba más sangre en la ciudad. Entonces me convertí en noticia antigua, con una mención una vez al mes, si acaso.

Ahora, a menos de una semana del juicio, vuelvo a ser protagonista.

Mi detención puso en marcha una cadena de acontecimientos. De hecho, esos eventos comenzaron dos días antes de mi arresto cuando la policía descubrió a quiénes estaba buscando. Por supuesto, se podría decir incluso que la cadena de eventos se puso en marcha la noche que conocí a Melissa. La conocí en un bar. Nos caímos bien. Mientras la acompañaba caminando a su casa y pensaba en lo agradable que sería verla desnuda y tal vez con algunos de sus miembros dislocados y sin duda con algo de sangre, ella pensaba en lo bonito que sería atarme y arrancarme un testículo con un alicate. Fue ella quien hizo realidad su deseo, porque ya en el bar había descubierto quién era yo. Me ató a un árbol en un parque y mientras tomaba mi testículo entre las pinzas del alicate y apretaba, no pude hacer otra cosa que desear la muerte. La muerte de ella, en primer lugar, y luego la mía.

Pero no sucedió así. En vez de eso, ella intentó chantajearme por dinero, luego la filmé matando al detective Calhoun, y después nos enamoramos. Los opuestos se atraen, pero también lo hacen las personas que disfrutan de hacer daño a los demás.

Logré llegar a casa y, esa semana, Melissa fue varias veces a mi apartamento para ayudarme. Al menos yo pensé que era ella quien había venido a ayudarme. Me pasé la mayor parte de la semana inconsciente y delirando. La mitad del tiempo mi cabeza estaba llena de malos sueños y, la otra mitad, de sueños aún peores. Resultó que me equivoqué sobre quién estaba ayudándome. Era Sally la que había venido a mi apartamento, no Melissa. Sally la Gorda. Sally la Simplona. Y en el proceso de ayudarme, Sally la Gorda Simplona o La Sally, como pienso en ella ahora, había visto algunas cosas que no debería haber visto. La Sally había tocado un tique de aparcamiento que yo había escondido, un tique de aparcamiento que planeaba usar para inculpar al detective Calhoun de asesinato. Sólo que el tique tenía las huellas de ella también, así que la policía fue a su casa y, el resto, como dicen, es una puta y molesta historia.

Así se inició la cadena de acontecimientos. La policía fue a mi apartamento un viernes por la noche, pero yo no estaba allí. Estaba con Melissa. Lo registraron y encontraron un montón de cosas que no eran muy beneficiosas para mi causa. Luego me esperaron y yo no aparecí; entonces decidieron que había huido. Sólo que no lo había hecho. Cuando llegué a casa el domingo por la mañana, había un coche de policía esperándome. Llamaron por radio, y un minuto o dos después, había una docena de ellos. Saqué una pistola. Intenté pegarme un tiro. La Sally lo impidió. Se abalanzó sobre mí y me quitó el arma.

De ahí me llevaron al hospital. Empecé a convertirme en noticia. Y luego comencé a experimentar la sensación de pérdida. Perdí mi libertad. Perdí mi trabajo. Perdí a mi gato. Era un gato que había encontrado unas semanas antes y que había sido atropellado por un coche. Cuando salí en las noticias, la veterinaria que había cuidado de ese gato me reconoció y vinieron a recogerlo. Perdí mi apartamento. Mi madre empezó a recibir pedidos de entrevistas y a decir todo tipo de cosas raras. Afuera, la vida sigue para todos, pero dentro de estas paredes, es como si la vida se hubiera paralizado. Si alguien quiere saber cómo es posible que doce meses parezcan doce años, todo lo que tiene que hacer es ser arrestado por homicidio.

En comparación con mi celda en la prisión, mi apartamento parece un hotel. Y la casa de mi madre, un palacio. Y la sala de interrogatorios, una sala de interrogatorios. Me hace extrañar todos esos lugares. Es una habitación como el doble de ancha que la cama y no mucho más larga, y eso que, para empezar, la cama no es tan grande. Un agente inmobiliario lo llamaría acogedor. El gerente de una funeraria lo llamaría espacioso. Tengo cuatro paredes de bloques de hormigón, una de ellas con una puerta de metal estampada en el medio. No hay una vista real sobre la que se pueda comentar, apenas una pequeña ranura en la puerta que deja entrever más hormigón y metal y otras puertas de celdas cuando miras desde el ángulo correcto. Es una especie de vecindario, porque hay gente en las celdas a mi izquierda y a mi derecha, gente que no se calla, gente que ha estado aquí mucho más tiempo que yo y que seguirá aquí mucho después de que me hayan declarado inocente.

En la celda contigua está Kenny Jefferies. Kenny Jefferies es un hombre de tres vidas. En una vida es, o era, el guitarrista de una banda de heavy llamada Los tampones de la borrega. Lanzaron dos álbumes y crearon un público al que le gusta el lado crudo y sangriento de su música, y salieron de gira. Luego lanzaron un álbum de grandes éxitos, y después la gente se enteró de la segunda vida de Jefferies, lo que significó no más giras y no más álbumes. Su segunda vida fue la que lo convirtió en un nombre conocido… los medios de comunicación comenzaron a llamarlo Santa Kenny. En su segunda vida, era un violador de niños que se disfrazaba de Santa Claus para alejar a sus víctimas de sus padres. Como dijo uno de los guardias de la prisión, sólo los niños pueden saber cuál de las dos profesiones Jefferies ejercía mejor. El guardia lo resumió con la frase «espero que fuera un mejor violador que cantante, porque era un cantante de mierda».

La tercera vida de Jefferies es la de un preso. A veces canta o tararea música que no puedo entender. A veces toca una guitarra que no está allí, rasga el aire y canta sobre la tortura y el dolor de tal manera que debe dolerle la garganta. Cuando pienso en la música heavy siento que la evolución de la humanidad ha llegado a su punto máximo y que nos estamos deslizando por la pendiente para volver a convertirnos en monos.

En la celda al otro lado está Roger Harwick… más comúnmente conocido como Polla Pequeña. Y no es el mismo caso que cuando llaman Chiquitín a un grandote de forma irónica. Harwick tenía dificultades con sus víctimas. No es que no tuviera el deseo de desempeñarse, simplemente no tenía la «herramienta». Mi teoría es que se sentía atraído por los niños porque pensaba que le sería más fácil. Sólo que estaba equivocado. Se hizo famoso en los medios porque sus intentos fallidos lo convertían en un chiste. Era el pederasta cómico… o al menos todo lo cómico que un pederasta puede ser… y comparado con algunos de los que están aquí, era divertidísimo. Así que estoy rodeado de pedófilos célebres, y es el lugar más seguro para estar. Por eso estoy aquí. Lejos de la población general y los miles de presos comunes capaces de romperme el cuello. Mi pabellón entero está lleno de tipos como Jefferies y Harwick. Por la mañana nos quedamos en nuestras celdas, pero cuando llegan las doce, nos dejan salir a un área común, somos treinta en total, un número reducido y fácil de controlar. Algunos nos mantenemos aparte, otros intentan clavarse cepillos de dientes afilados unos a otros y otros intentan clavar partes de sus cuerpos en otros. Compartimos una cocina pequeña y un baño, y podemos salir a un espacio enrejado lo bastante grande para hacer molinetes con un perro muerto, pero demasiado pequeño para hacer molinete de los tobillos a una puta muerta. Si lo pequeño es acogedor en términos inmobiliarios, entonces un agente inmobiliario describiría este pabellón como de puta madre de acogedor.

No hay mucho que pueda hacer en mi celda, pero tengo opciones. Puedo sentarme en el borde de la cama y mirar la pared, o puedo mirar el inodoro, o puedo sentarme en el inodoro y mirar la cama. Han sido doce meses difíciles. Cada tanto tengo una entrevista con el psiquiatra, pero después de la actuación de esta mañana, no creo que se vuelva a repetir. Mi madre ha venido a verme dos veces por semana todas las semanas. Los lunes y los jueves. En su mayor parte, la prisión es puro aburrimiento. Si estuviera con los presos comunes, estaría menos aburrido, pero también estaría muerto. Todo lo que tengo es un par de libros en un rincón y gente en las celdas contiguas que no puede pasar tres horas sin masturbarse a gritos. En la celda de al lado, Santa Kenny está tarareando «Patéale el coño a la Reina». Es el título de su primer álbum y la canción que los hizo famosos. Está golpeando el suelo con el pie. Cojo una de las novelas románticas y la abro, y las palabras se funden en una sola y no me atraen en absoluto. Sigo pensando que debería escribir mi propio libro. Enseñarles a algunas personas la verdad sobre el romanticismo. Pero es una idea estúpida. Nadie lo leería. Pero tal vez leerían cualquier cosa escrita por El Carnicero de Christchurch. Tal vez debería escribir un libro sobre cómo habría hecho las cosas que dicen que hice, si pudiera recordar haberlas hecho. Por supuesto, si eso fuera cierto y realmente no pudiera recordar nada, sería un libro lleno de páginas en blanco. Recuerdo cada detalle, cada mujer, cada palabra pronunciada. Pienso mucho en ellas. De hecho, los recuerdos que tienes son lo que te impiden envolver una sábana alrededor de tu garganta y colgarte del extremo de la cama.

Arrojo la novela romántica al rincón. No se entiende que siga aquí. Soy mejor que esto. Más inteligente. No se entiende que no haya podido zafarse cuando Schroder y sus secuaces vinieron por mí. No puedo imaginarme pasar veinte años en este lugar. Estoy a sólo semanas de volverme tan loco como he fingido estar en los últimos años.

Sobre todo, no puedo dejar de pensar en la estúpida prueba.

Debería haber sido tan obvio. Se me escapó por completo. ¿Es posible que Barlow tenga razón y yo no sea tan inteligente?

Santa Kenny se calla, y estoy bastante seguro de que sé lo que está haciendo. Polla Pequeña, o Polla P, como lo llaman por aquí, ha entablado una conversación con el tipo de la celda de al lado. Es una conversación de mierda porque están hablando del tiempo. No tienen ni idea de cómo está el tiempo afuera porque no hay vista. Pero hablan mucho del tiempo, esos dos. Uno pensaría que hablarían más de lo que tienen en común, de las razones por las que están aquí, pero resulta que no hablan mucho de eso. Es como si los recuerdos fueran demasiado excitantes para ellos. Pura adrenalina. Como si la mera mención de esas experiencias los hiciera treparse por las paredes.

El sonido de una puerta que se abre más adelante genera un silencio total en el pabellón. Se oyen pasos en el pasillo y voces afuera, luego los pasos se detienen a unas cuantas celdas de distancia antes de la mía. Espío por la ranura de la puerta, seguro de que otros aquí están haciendo lo mismo. Hay tres personas de pie afuera. Reconozco a dos de ellas.

—Damas y caballeros —anuncia uno de los dos guardias, un tipo llamado Adam—. Os pido un cálido aplauso para darle la bienvenida de regreso a uno de vuestros compañeros de celda favoritos. Después de quince años en la cárcel, seis semanas afuera y las últimas tres semanas en vigilancia por riesgo de suicidio, ha vuelto con nosotros. Lo conocéis, lo amáis, con vosotros, el único e inigualable Caleb Cole.

Nadie aplaude. Nadie hace ruido. Ninguno lo conoce personalmente. A ninguno nos importa. Caleb Cole no estaba en nuestro pabellón. Lo hemos visto en las noticias, pero vale, ¿a quién carajo le importa?

»Venga, señoras, esa no es forma de tratar a un amigo. Caleb se unirá a vuestro grupo porque ya no es apto para estar con los presos comunes. Tiene... ¿cuál es esa palabra que escuchamos todo el tiempo? Así es… tiene problemas. Entonces, ¿qué dices, Caleb? No seas tímido, ¿tienes algo que decir a tus nuevos compañeros de piso? ¿Quieres compartir algunos de tus problemas con ellos?

Si Caleb tiene algo para decirnos, se lo guarda. Recuerdo que hace doce meses recibí el mismo trato. Dos guardias me escoltaron hasta aquí y me presentaron a quien, según ellos, era mi nueva familia. Recuerdo el miedo absoluto mientras unos pocos aplaudían y otros emitían algunos silbidos provocativos, que, gracias a Dios, nunca terminaron en nada, y que cuando me pidieron que dijera unas palabras, reaccioné del mismo modo que Caleb. Ya he visto esto unas cuantas veces y nunca nadie nunca dice nada. Mi primer día aquí, no sabía cómo haría para sobrevivir esa noche, y mucho menos los meses antes de que comenzara el juicio. Me suicidé mentalmente unas cien veces, mi mente se desviaba hacia esa opción y visualizaba el resultado, pero, cada vez, comprendía que a nadie le importaría. Quizás a Melissa.

Después de decidir que no habrá más diversión a costa de Caleb, los guardias continúan con lo suyo y abren la puerta de una celda antes de la mía y fuera de mi línea de visión. Treinta segundos después, la cierran; esta vez, sin duda, con Caleb en el interior. Caleb Cole es un asesino. Estuvo en la cárcel por homicidio, lo liberaron, y luego siguió matando. Algunas personas lo llevan en la sangre. Algunas personas dicen que un asesino en serie jamás pierde sus manchas. Los guardias dijeron que pasó un tiempo en vigilancia por riesgo de suicidio, y me pregunto cómo será eso. Me pregunto qué es lo que te dicen en vigilancia de suicidio para que dejes de querer morirte y te conviertas en una parte productiva del sistema carcelario.

Los mismos guardias que acompañaron a Caleb a su celda ahora vienen a mi celda. La puerta se abre. Significa que me van a llevar a algún sitio y me imagino que algún sitio tiene que ser mucho más interesante que aquí. Entran en mi celda.

Adam parece uno de esos tíos que se pasan dos horas por día en el gimnasio y dos horas por la noche frente al espejo observando el resultado de su arduo esfuerzo. El otro guardia, Glen, parece no despegarse nunca del lado de Adam. Apuesto a que se reúnen una o dos veces por semana para follar hasta perder la conciencia y hablar de lo mucho que odian a los gais. Adam está de pie frente a mí, con sus músculos abultados debajo del uniforme, el tipo de músculos en los que podría rebotar un destornillador con la punta roma. Algunos de los reclusos han encontrado la religión desde que están entre rejas. Dicen que Jesús proveerá. Miro a mi alrededor, pero Jesús no me provee un destornillador afilado. Lo único que me da son los mismos dos idiotas que han usado esos músculos que Él les ha provisto para zarandearme casi todos los días desde que estoy aquí. Contra las paredes. Contra el suelo. Contra las puertas.

—Vamos —dice Adam.

—¿A dónde voy?

Sacude la cabeza. Parece enfadado. Tal vez se rompió la prensa para levantar pesas.

—Joder, no se puede creer —responde—, pero te vas a casa, Joe.