Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

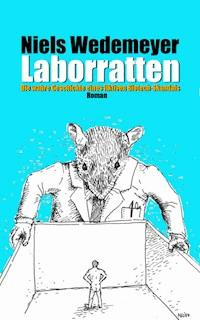

Der junge Biologe Nicolas Weinert entdeckt durch Zufall die Ursache für Magersucht bei Ratten. Weinerts ehrgeiziger Chef Professor Traubl erkennt darin sofort ein universelles Schlankheitsmittel mit riesigem Marktpotential. Getrieben vom Traum von Reichtum und Ruhm gründet er kurzerhand mit Gleichgesinnten eine Biotech-Firma. Doch der kometenhafte Aufstieg der Firma gerät plötzlich in Gefahr, denn es ist erneut Weinert, der beunruhigende Eigenschaften des angeblichen Wundermittels aufdeckt. Es beginnt ein gefährliches Spiel aus Vertuschung, Betrug und Verrat. Der zu großen Teilen autobiografische Roman nimmt den Leser mit in die Welt der Biowissenschaften zur Zeit der Jahrtausendwende. Bahnbrechende neue Erfindungen und wissenschaftliche Meilensteine lassen selbst den normalen Bürger vom großen Geld als Anleger träumen. Nie zuvor (und danach) werden so viele Patentanträge gestellt und so viele Hightech-Firmen gegründet. Auch in den bislang eher verstaubten Biowissenschaften herrscht auf einmal eine Goldrauschstimmung. Zumindest für kurze Zeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Laborratten – Die wahre Geschichte eines fiktiven Biotech-Skandals

Niels Wedemeyer

Roman

Impressum:

Texte: © Copyright byDr. Niels WedemeyerIm Winkel 49, 48624 Schö[email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Tag der Veröffentlichung: 29.03.2016

Grundsätzlich sollte es sich jeder Student der Natur zur Regel machen, dass, was immer seinen Verstand mit besonderer Begeisterung verzückt, als verdächtig zu betrachten ist.

Francis Bacon, Novum Organum, 1620

Die wichtigsten Personen in der Reihenfolge ihres Auftretens

Dr. Nicolas Weinert - Biologe und leidenschaftlicher Modellbauer

Lieselotte Schrepper - Technische Assistentin

Dr. Costas Padopoulos - Kollege von Weinert

Prof. Dr. Franz Traubl - Neuer Institutsdirektor; Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der Procerus Biotech GmbH

Prof. Dr. Gerhardt Lamprecht - Ehemaliger Institutsdirektor; Doktorvater von Weinert; Hobbybildhauer

Dr. Eva Kurz - Kollegin von Weinert; bekennende Feministin

Dr. Kurt Bergius - Akademischer Oberrat

Dr. Annegret Schultheiß-Gottlob - Wissenschaftliche Leiterin; Mitgründerin der Procerus Biotech GmbH

Maja Prokowski - Technische Assistentin

Prof. Dr. Karl-Heinz Schütte - Direktor des Instituts für Neurobiologie; Chef der NeuroTec-GmbH; Mitgründer der Procerus Biotech GmbH

Dr. Andreas Wiese - Schüttes Assistent

Sieglinde Wünschle - Traubls Sekretärin

Johannes Buschkötter - Mitbewohner von Nicolas Weinert; Diplomkaufmann; Vertreter von Schokoriegeln

Dr. Sybille Knies - Traubls Doktorandin; einer der beiden „Zwillinge“

Dr. Sibylle Neisk - Traubls Doktorandin; einer der beiden „Zwillinge“

Dr. Gregor Winzlshammer - Wissenschaftlicher Mitarbeiter; „das Alien“ genannt

Frederik Steppensrieder - Wissenschaftsinteressierter Philosophiestudent

Dr. Justus Klein - Ministerialbeamter

Prof. Dr. Peter Krimnick - Spezialist für Nanopartikel und Mitbegründer der Procerus Biotech GmbH

Stefan Rosenschlag - Leiter der Risikokapitalabteilung

Jörg Jörgensen - Rosenschlags Investmentmanager

Der „Lebensmittelchemiker“ - Berater der Bank

Dr. Friedrich Ernst - Vorstandschef der Bank und Rosenschlags Vorgesetzter

Dr. Georg Weber - Geschäftsführer der Procerus Biotech GmbH

Dr. Andrew MacCarthy - Freund von Weber und Finanzchef der Procerus Biotech GmbH

Anja Böcking - Traubls Doktorandin

Joost Gerber - Geschäftsführer der Firma HandyMap AG und Jetset-Mann

Prolog

Sie wusste nicht, wie lange sie schon in ihrem am Straßenrand geparkten Wagen saß und durch den peitschenden Regen hinaus auf den Wendehammer am Rande des bewaldeten Abhangs starrte. An schönen Sonntagen parkten hier die zahllosen Autos der Ausflügler, die durch den weitläufigen angrenzenden Buchenwald spazieren wollten. Heute hingegen war dieser Ort trist und menschenleer. Das unablässige Trommeln der Tropfen auf dem Autodach verstärkte noch ihre Anspannung, die seit Tagen nicht weichen wollte.

„Er wird kommen“, versuchte sie sich zu beruhigen, „Sicher kommt er, denn er hat panische Angst.“ Das hatte sie am Telefon sofort gespürt, nachdem sie ihm heute Morgen eröffnet hatte, dass sie unumstößliche Beweise dafür in Händen hätte, das auch er frühzeitig von den katastrophalen Ergebnissen gewusst hatte und somit genauso des Betrugs schuldig war wie sie. Sie blickte auf die goldene Uhr, die er ihr in einem seltenen Anflug romantischer Gönnerhaftigkeit letztes Jahr geschenkt hatte. Er war bereits 15 Minuten zu spät.

Sollte er ihren Bluff doch durchschaut haben und sie nun endgültig im Stich lassen? Ihre schweißnassen Hände krallten sich um das Lenkrad, während sie erfolglos versuchte, zu verhindern, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten. Nun war also auch sie in den Wissenschaften gescheitert, wie so viele Geschlechtsgenossinnen zuvor. Ihr fiel unweigerlich der Artikel in einem Nachrichtenmagazin ein, wonach die Zahl der weiblichen Führungskräfte in den Biowissenschaften trotz hoher Studentinnenzahlen nach wie vor gering ist. 10 %, 20 %?

Und was sind das für Frauen, die sich diese Positionen im wahrsten Sinne erkämpft haben? Zumeist verhärmte Frauen wie sie, die mehr geopfert hatten, als ihnen lieb und bewusst war. Sofort kamen ihr wieder die vielen schmerzlichen Erinnerungen in den Sinn. Um sich von der größtenteils mittelmäßig begabten männlichen Konkurrenz abzusetzen, hatte sie um ein Vielfaches besser sein müssen, hatte härter und ausdauernder arbeiten müssen. Wie oft stand sie noch im Labor, während all die Kollegen ihren mannigfaltigen Freizeitbeschäftigungen nachgingen oder in ihr trautes Heim mit Frau und Kindern entschwanden. Sie hingegen hatte alle noch so hoffnungsvollen Beziehungen ausnahmslos ihrem einzigen Ziel geopfert: Sich in den Biowissenschaften durchzusetzen. Sie betrachtete sich im Rückspiegel und erkannte die tiefen Furchen um die Mundwinkel, die dieser Lebensweg ihr ins Gesicht gefressen hatte.

Das Handy auf dem Beifahrersitz piepte aggressiv. Wie in Trance hob sie es auf und starrte auf das kleine blinkende Display. BANK, stand dort in großen Lettern. Sie spürte, wie die Angst sie erfasste und ihr Herz zu rasen begann. Jedes weitere Piepen des Handys wurde ihr zur Qual, doch sie brachte nicht die Kraft auf, den Knopf mit dem roten Hörer zu drücken. Völlig klar. Man gibt ihr die alleinige Schuld an der Katastrophe, wenn nicht noch ein Wunder geschah. Obwohl er genauso beteiligt war wie sie, hatte er im Gegensatz zu ihr perfekt vorgesorgt und vermutlich bereits alle Spuren verwischt. Sie konnte seine Beteiligung leider nicht beweisen. Was sollte sie ihm also sagen, wenn er noch käme? Ihm drohen, ihn auf Knien anflehen, auf die schöne gemeinsame Zeit verweisen?

Ihre Gedanken wurden durch ein sich schnell näherndes Auto unterbrochen. Der große silbrige BMW fuhr bis zum Wendehammer und parkte unsanft am Seitenrand. Ihm entstieg ein kleiner dunkelhaariger Mann mit schütterem Bart, der sich den Kragen seines zu großen Trenchcoats hochklappte, während er sich nervös umblickte. Als er ihren Wagen erblickte, begann er nach anfänglichem Zögern langsam auf sie zuzugehen. Sie war nun auf unerklärliche Weise erleichtert, ihn zu sehen.

„Es wird alles gut“, versuchte sie sich einzureden, obwohl sich insgeheim Zweifel regten. Um nicht in den Regen hinaus zu müssen, startete sie den Wagen und fuhr ihm im Schritttempo entgegen. Abrupt blieb er stehen, steckte lässig die Hände in die Manteltaschen und schaute sie an. Seine Nervosität schien nun gänzlich von ihm gewichen zu sein. Sein regungsloses Gesicht verzog sich nun allmählich zu einem Lächeln. Aber es war ein Lächeln, das sie bei ihm nicht erwartet hatte. In diesem Lächeln war keinerlei Zuneigung zu sehen, noch nicht einmal Freundlichkeit. Sie meinte in diesem Lächeln vielmehr seinen Triumph über sie zu erblicken. Mehr noch war dieser Blick voll eiskalter Gehässigkeit.

„Du Schwein“, entfuhr es ihr, während sie ohne weiter zu überlegen das Gas mit aller Kraft durchdrückte. Ihr Kleinwagen nahm dennoch erst spät Fahrt auf. Vielleicht erklärte dies, warum er so spät begriff. Sie registrierte mit einiger Freude die plötzliche Furcht in seinem Gesicht und sah, wie er linkisch in Richtung seines Autos rannte. Sie folgte unerbittlich. Er entschied sich nun hastig um und lief stolpernd in Richtung Wald. Mit einiger Genugtuung hörte sie ihn schreien. Als er den hohen Bürgersteig erreicht hatte, war sie nur noch wenige Meter entfernt. Ihre Augen waren weit geöffnet, das Gesicht zu einer jubelnden Fratze verzerrt, als der Wagen mit einem gewaltigen Knall schräg gegen den Bordstein krachte. Aber anstatt ihn zu überwinden, schrammte er wie auf unsichtbaren Schienen geführt geräuschvoll an ihm entlang Richtung Abhang. Wie in Zeitlupe sah sie sein dümmlich erstauntes Gesicht, die geweiteten Augen, den offenen Mund, an sich vorbeiziehen, bevor der Wagen mit allen vier Reifen vom Boden abhob. Sie spürte den ungeheuren Druck in ihrem Magen und schaute mit grauenvollem Unverständnis den schnell näher kommenden Abhang hinunter.

„Es ist Aus. Alles vorbei“, sagte eine fremde Stimme in ihrem Kopf. Mit einer unfassbaren Wucht, die ihr gänzlich die Sinne nahm, setzte der Wagen auf dem steinigen Waldboden auf und nahm erneut Fahrt auf. Sie starrte wie paralysiert auf den mannshohen Findling am Ende des Hangs, während duzende Baumstämme an ihr vorbei zu fliegen schienen. Als der Wagen gegen einen flachen Baumstumpf auffuhr, verlor er erneut die Bodenhaftung, drehte sich zweimal in der Luft, bevor er mit einem fürchterlichen Krachen auf den Findling prallte. Obwohl noch heller Tag, wurde es augenblicklich tiefste Nacht.

Kapitel 1 – Die Laborratten

Auf dem Labortisch lag mit offenen Augen friedlich dösend eine ohnmächtige Ratte. Im Unterschied zu normalen Ratten war dieses Exemplar auf geradezu krankhafte Weise hager. Durch das schüttere Fell zeichneten sich deutlich die Rippen ab, die Wangen waren eingefallen und die Augen traten bizarr hervor. Kaum eine Armlänge von der ohnmächtigen Ratte entfernt stand eine Art Miniaturguilloutine, die auf ihren grausigen Einsatz wartete. In dem kleinen Raum, der vorwiegend für die Tötung von Labortieren und deren Präparation benutzt wurde, stand ein groß gewachsener blonder Mann im nicht mehr ganz so weißen Kittel, der das Fläschchen mit dem Betäubungsmittel Isofluran im Lösungsmittelschrank verstaute. Er wollte sich gerade wieder der betäubten Ratte zuwenden, als mit einem weiten Schwung die Tür geöffnet wurde. Herein kam hektischen Schrittes eine kleine ältere Dame mit einer Laborflasche, in der eine milchige Flüssigkeit schwappte.

„Dr. Weinert, das EDTA will sich nicht lösen“, sagte sie aufgebracht.

„Das kann nicht, wenn Sie genau nach meiner Vorschrift vorgegangen sind“, antwortete der Wissenschaftler ruhig, während er die Flasche, die er dicht vor seinem Gesicht hin und herschwenkte, mit leicht zugekniffenen Augen betrachtete.

„Ich habe mich genau an ihre Vorschrift gehalten“, entgegnete sie beleidigt und übergab dem Mann im weißen Kittel einen kleinen Notizblock. Er hatte so seine Zweifel, war seine Technische Assistentin Frau Schrepper doch für ihre Flüchtigkeitsfehler berüchtigt. Ihm entging bei der Durchsicht der Notizen, dass die Hinterbeine der Ratte bedrohlich zu zucken begannen.

„Da haben wir es“, sagte er mit einiger Genugtuung, „1 Molar statt 0,5 Molar. Sie haben doppelt so viel Salz eingesetzt, wie ich Ihnen gesagt habe. Die Lösung ist längst gesättigt. Diese Menge Salz löst sich nicht in hundert Jahren.“ Als er wegen der wiederholten Unzuverlässigkeit von Frau Schrepper demonstrativ den Kopf schüttelte, nahm er aus den Augenwinkeln war, dass die Ratte taumelnd auf die Beine kam.

„Tür zu“, schrie er. Doch es war zu spät. Die Ratte wurde vermutlich erst durch seinen Schrei in Panik versetzt und urinierte augenblicklich mit einem bemerkenswerten Strahl, der Weinert mitten auf dem Kittel traf. Noch bevor er sie wild fluchend mit den Händen greifen konnte, sprang sie vom Labortisch. Kreischend ließ Frau Schrepper die Flasche fallen, die mit einem ohrenbetäubenden Knall auf dem Boden explodierte. Die Ratte nutzte den kleinen, noch bestehenden Türspalt, um zu fliehen. Mit einem tadelnden Blick in Richtung Frau Schrepper stürzte Weinert aus dem Labor. Der lange Gang war von kleineren Schränken gesäumt, die einen idealen Unterschlupf für die flüchtige Ratte boten. Auf Knien rutschend nahm er jeden Schrank in Augenschein, während aus einem weiter entfernten Labor ein hünenhafter Mann mit schwarzem Pferdeschwanz kam und sichtlich amüsiert auf Weinert zuging.

„Nicolas, lass mich raten: Dir ist wieder mal eines deiner `Supermodells´ davongelaufen.“

„Costas, ich bin wirklich nicht in Stimmung für Deine Scherze. Hilf lieber mit suchen.“

„Tut mir Leid, Hombre. Aber ich habe noch einiges bis zur Antrittsvorlesung unseres neuen Chefs zu erledigen.“ Weinert kannte den Ekel, den sein griechischer Kollege Costas Padopoulos für sein Forschungsobjekt hegte, und konnte ihm daher sein Verhalten nachsehen. Auch ihn widerten diese Ratten, die an erblich bedingter Magersucht litten, an, aber Forschung ist eben kein Wunschkonzert, wie sein jetzt emeritierter Chef Prof. Dr. Lamprecht immer zu sagen pflegte. Zumindest nicht für einfache Angestellte. Ein dürres Geschöpf huschte gerade über den Gang. Weinert stürzte ihr nach. Ein Blick unter den etwas ramponierten Aktenschrank zeigte ihm, dass sie in der Falle saß, da die Unterseite des Schranks nur nach vorne offen war.

Und da hockte Weinert mit ausgebreiteten Armen, die sich vorsichtig der zitternden Ratte näherten. Seine größte Sorge war es nun, das zarte Geschöpf gleich beim ersten Zugriff zu zerquetschen. Noch ehe er mit beiden Händen zupacken konnte, biss die Ratte wild um sich. Mit einem markerschütternden Schmerzenschrei wich Weinert zurück und musste mit ansehen, wie die Ratte die Chance zur Flucht nutzte und unter dem Schrank hervor schoss, Richtung Eingang. Vor der Eingangstür, so seine Hoffnung, gab es keine weiteren Unterschlupfmöglichkeiten mehr. Doch es sollte anders kommen. Kaum hatte Weinert krabbelnd den Eingangsbereich erreicht, als sich die Tür öffnete und die Ratte zwischen den Beinen des Ankömmlings verschwand. Weinert, immer noch auf allen Vieren hob den Kopf und erblickte einen kleinen Mann mittleren Alters mit braunem Bart und gewaltiger Nase, der ihn irritiert anschaute.

„Guten Tag, mein Name ist Professor Traubl, ich bin der neue Institutsdirektor.“

Warum sich Nicolas Weinert nach dem Abitur für die Biologie entschieden hatte, wusste er selbst nicht mehr so genau. Wenn in ihm überhaupt so etwas wie Leidenschaft steckte, so war es seit frühester Jugend der Modellbau gewesen. Er konnte sich nach wie vor stundenlang in seinem Bastelzimmer, einer umgebauten Abstellkammer, zurückziehen und sich mit dem Zusammenbau von Kreuzfahrtschiffen, Hubschraubern oder nostalgischen Lokomotiven in Miniaturformat beschäftigen. Beim Zusammenkleben und Bemalen seiner Objekte waren ihm alle irdischen Probleme angenehm fern. Ihm kam dabei seine große Stärke zugute, mit unendlicher Geduld sich schier unlösbaren Problemen zu stellen. Vorausgesetzt, die nötige Zeit war vorhanden. Unter Druck brachte er kaum etwas Brauchbares Zustande, was Eltern, Lehrer und Freunde des Öfteren an den Rand der Verzweiflung brachte und ihm, zu Unrecht, den Ruf eines pathologischen Lethargikers einbrachte.

Als er nun eines Tages den Bescheid für einen Studienplatz der Biologie erhielt, fragte er sich erstaunt, wer diesen eigentlich für ihn beantragt hatte. Er selber konnte sich partout an nichts erinnern. Bis heute besteht er darauf, sich damals für Physik angemeldet zu haben. Er konnte sich zwar wie fast jeder Jugendliche für die Tiersendungen im Fernsehen begeistern, eine besondere Passion für die Erforschung der Natur hatte er aber nicht. Aber wie es nun einmal seinem Naturell entsprach, fügte er sich in sein Schicksal, ohne sich ein einziges Mal über das ihm zugetragene Studium zu beschweren. Das lag auch daran, dass er in der Biologie Tätigkeitsfelder entdeckte, die seiner Modellbau-Leidenschaft schon sehr nahe kamen. Die relativ neue Gen- und Biotechnologie erwies sich als ideale Spielwiese für Technologiebesessene, fern ab der klassischen Suche nach dem Sinn aller Dinge.

Hier ging es mehr um handwerkliche Fähigkeiten und weniger um alltagsferne Gedankenspiele. Und das war es, was auch Weinert sofort anzog. Nicht, dass er geistig anspruchsvollen Aufgaben nicht gewachsen gewesen wäre, doch wurde seine zurückhaltende und ruhige Art vielfach als verminderte Auffassungsgabe fehl interpretiert. Die, die ihn besser kennen gelernt hatten, wussten sehr wohl um seine sehr ausgeprägten analytischen und strategischen Fähigkeiten. Nur nutzte er diese so gut wie nie zu seinem eigenen Vorteil. Wer weiß, was Nicolas Weinert hätte erreichen können, wäre ihm der Begriff des Ehrgeizes nicht dermaßen fremd gewesen.

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Ehrgeiz allein nicht ausreicht, um in der Wissenschaft Erfolg zu haben. Man konnte zwar bis zum Umfallen arbeiten und sich beim Chef über Gebühr „Liebkind“ machen, doch normalerweise war nur der experimentelle Erfolg von Wert. Das Schicksal wurde meist schon durch die Aufgabenstellung der Doktorarbeit festgelegt. Diese kam zumeist von einem bereits völlig praxisfernen Professor, der sich üblicherweise das Thema während einer langweiligen Zugfahrt zu einem noch langweiligeren Kongress erdacht hatte. Dem Kandidaten fehlte es üblicherweise an genügend Expertise, um den Sinn oder Unsinn der Aufgabe bereits zu Beginn der Doktorarbeit zu erkennen. Darum schuftete man von nun an drei bis sechs Jahre intensiv, meistens für ein halbes Gehalt, an einem bestimmten Thema, ohne Gewähr auf experimentellen Erfolg oder Titel. Nicht selten stellte sich das Thema dann als komplett realitätsfern, undurchführbar, zu komplex, zu langwierig oder, was für die Promotion noch schlimmer ist, als bereits von anderen bearbeitet heraus.

Auch Weinert war nicht das große Losglück beschieden als er vor fünf Jahren sein Thema erhielt. Zu seinem Doktorvater, Professor Lamprecht, war er nur gekommen, weil kein anderer Professor der Fakultät ihn nach seiner missglückten externen Diplomarbeit in der Medizin in seinem Team haben wollte. Eine Note 4 für die Diplomarbeit gilt, wie im Falle von Weinert, als ein für alle sichtbares Brandmal. Man schließt daraus, dass die Person ein fauler Hund, ein Idiot oder, schlimmer noch, ein Querulant ist. Auf Weinert traf keines dieser Attribute zu.

Der Begriff Pech traf es in seinem Fall wohl am besten. Aber wer möchte schon einen Pechvogel an seiner Laborbank stehen haben. Seine durchaus glaubhaften Beteuerungen, er sei während der Diplomarbeit entgegen aller vormals getroffenen Versprechungen der zuständigen Medizinern weder richtig betreut noch unterstützt worden, halfen da wenig. Wie groß seine Verzweiflung war, zeigte allein sein Gang zu Lamprecht. Keiner seiner Kommilitonen wäre freiwillig zu Lamprecht gegangen. Der alte Professor für Physiologie (Stoffwechselkunde) galt aufgrund seiner für Studenten des Grundstudiums viel zu komplexen Vorlesung und seiner hoffnungslos veralteten Praktika im Hauptstudium als unberechenbarer, griesgrämiger Kauz. Sein an Zynismus grenzender Humor waren ebenso berühmt wie gefürchtet. Weinert stand eines Tages mit zittrigen Knien vor Lamprechts Büro.

Er hatte auf den Rat seiner Kommilitonen gehört, die gesagt hatten, dass Lamprecht nach dem Mittagessen in der Kantine ein wenig ruhiger und verträglicher wäre. Eine halbe Minute nach seinem zaghaften Klopfen, schallte ihm ein alles andere als ruhiges und verträgliches „Herein“ entgegen. Weinert hatte kaum den Kopf zur Tür herein gesteckt und ein zittriges „Ich hoffe, ich störe nicht, Herr Professor“ von sich gegeben, als ihm ein brummiges „Hamse aber“ entgegengeschleudert wurde. Weinert betrat zum ersten Mal überhaupt Lamprechts Büro. Der Raum strahlte nicht die Spur von Wärme aus, war dunkel, da die Fensterläden trotz des herrlichen Sonnenscheins zugezogen waren und enthielt keinerlei Assessoires, die für ein wenig Gemütlichkeit hätten sorgen können.

Kein Bild an der Wand, keine Pflanze auf der Fensterbank. Der Schreibtisch sowie einer der beiden Gästestühle, aber auch große Teile des Bodens waren übersät mit Fachbüchern und vollgekritzelten Kopien von Fachaufsätzen. Darüber hinaus stank das Büro penetrant nach kaltem Rauch. Dass Lamprecht Kettenraucher war, war allgemein bekannt. Er hatte sogar die Genehmigung der Verwaltung bekommen, während der Vorlesung zu Rauchen. Ironischerweise stand er dabei meistens unter einem großen „Rauchen verboten“-Schild an der hinteren Wand des Hörsaals. Auf Weinert wirkte Lamprechts Büro wie der Vorhof zur Hölle. All dies steigerte nicht gerade seine Hoffnung, seinen bisher recht unglücklichen beruflichen Werdegang zum Besseren zu wenden.

„Was wollen sie? Die Anmeldungen für das Praktikum sind bereits gelaufen.“, bölkte Lamprecht, ohne die Zigarette aus dem Mundwinkel zu nehmen. Weinert fasste sich und sagte:

“Ich wollte mich bei Ihnen auf eine Doktorandenstelle bewerben.“ Weinert versuchte, aus der Miene von Lamprecht irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Vergebens. Der alte Professor verharrte wie versteinert auf der anderen Seite des Schreibtisches, während ihm unentwegt Asche seiner Zigarette auf den Pullover fiel. Weinert hätte niemals gewagt, ihn darauf aufmerksam zu machen. Selbst, wenn Lamprecht Gefahr drohte, in Flammen aufzugehen.

„Ich habe ihre Gesicht schon mal gesehen, kann mich aber nicht erinnern, dass sie mir in den Praktika und Seminaren positiv aufgefallen wären“, brummelte Lamprecht.

„Aber ich denke auch nicht, dass ich Ihnen negativ aufgefallen bin“, erwiderte Weinert schnell und hatte ad hoc das Gefühl, einen irreversiblen Fehler begangen zu haben.

„Nein.“, sagte Lamprecht jetzt deutlich aggressiver, „Sie gehören zu der Masse profilloser Studenten, die meinen, sie könnten sich durch das Studium schweigen und hätten durch ihre Belanglosigkeit die Saat für späteren Erfolg gelegt. Aus Angst, zu versagen, machen sie lieber gar nichts, reden jedem nach dem Mund und sind froh, wenn in den Experimenten der Praktika das rauskommt, was alle für das Wahrscheinlichste halten. Ich gebe ihnen kostenlos einen kleinen Rat mit auf den Weg: Entweder zeigen sie als Wissenschaftler Profil und Rückrat oder sie verschwinden mit den meisten ihrer Zunft in einem Ausbilungsseminar für Taxifahrer oder Versicherungsvertreter.“

Weinert stand wie gelähmt in dem muffigen Büro, ohne zu wagen, sich auf den noch freien Gästestuhl zu setzen, und sagte mit einer alles anderen als selbstbewusstenStimme „Ich lasse mir meinen Glauben an meinen Beruf nicht von Ihnen mies machen“. Es war mehr Verzweiflung als Mut. In Erwartung eines Wutanfalls des Alten ging Weinert spontan einen Schritt zurück und spannte sämtliche Muskeln an, die er hatte (es waren übrigens nicht sonderlich viele). Aber Lamprecht lehnte sich gelassen in seinen abgewetzten Chefsessel zurück und meinte nur:

„Welch Überraschung. Sie scheinen ja sogar etwas Saft in den Knochen zu haben. Können Sie mir noch mal sagen, warum Sie mich belästigen?“

„Ich bin auf der Suche nach einer Promotionsstelle.“

„Ach. Und dann kommen Sie zu mir und gehen nicht zu all den Speerspitzen der Forschung in dieser Fakultät, deren Forschung und Technologie angeblich so ‚sophisticated’ ist? Lassen Sie mich raten, Sie waren schon bei allen und sind überall rausgeflogen. Haben Sie in Ihrer bisherigen Karriere zufällig schon mal Zentrifugen geklaut, sich Technischen Assistentinnen unsittlich genähert oder Forschungsgelder veruntreut?“

Obwohl keine dieser Annahmen im Entferntesten zutraf, fühlte sich Weinert eigenartigerweise ertappt. Es gab hier nichts mehr zu verschleiern oder zu beschönigen, zumal er nun keinerlei Chance mehr sah, bei dem Alten unterzukommen.

„Weder noch“, antwortete er, „Ich habe meine Diplomarbeit in der Medizin versägt, weil ich mich naiv auf Leute verlassen habe, die mir vorgaukelten, mehr zu wissen als ich. Dem war leider nicht so. In Kurzform: Hier traf wissenschaftliches Unvermögen auf schlechte Laborbedingungen und ungeeignetes Probenmaterial. Das Problem war nur, dass ich derjenige war, der aus dem ganzen Unsinn anschließend eine Diplomarbeit stricken musste.“ Lamprecht sah Weinert lange eindringlich, aber ohne Spur von Häme an.

„Was können Sie denn so?“ Plötzlich fühlte sich Weinert hellwach und witterte eine wenn auch kleine Chance.

„PCR, Klonierungen, Southern und Western Blotting, HPLC ...“. „Reicht!“, stoppte ihn Lamprecht laut.

„Ich meinte weniger ein Methodenspektrum, dass ich von absolut jedem Absolventen des Hauptstudiums verlange, sondern vielmehr Ihre Interessen für bestimmte Fachrichtungen und Fragestellungen, ob sie Ihre Stärken mehr im Analytischen oder im Handwerklichen sehen.“

„Eine Vorliebe habe ich ehrlich gesagt nicht. Dazu kenne ich noch zu wenig. Aber der Vorteil von uns Naiven ist, dass wir uneingeschränkt begeisterungsfähig sind.“ Wieder schaute Lamprecht ihm tief in die Augen. Dieses Mal bog sich die harte Linie seines Mundes allmählich zu so etwas wie einem Lächeln. Nach einer Minute sagte er endlich:

„Ich weiß nicht, warum ich das jetzt tue, aber ich gebe Ihnen eine Chance. Sie kriegen von mir für ein halbes Jahr einen 19-Stunden-Vertrag, also ungefähr 1800 DM im Monat, die Sozialabgaben müssen Sie aber selber übernehmen. Wenn Sie sich innerhalb der sechs Monate nicht bewährt haben, entlasse ich Sie ohne Gnade in den 2. Bildungsweg. Wenn es gut läuft, gibt es eine Vertragsverlängerung für weitere sechs Monate. Montag fangen Sie an!“ Lamprecht widmete sich ohne weitere Erklärungen dem vor ihm liegenden Fachartikel. Weinert schluckte einmal kräftig und nickte, ohne das Lamprecht es noch wahrnahm.

„Ist noch irgendwas?“, fragte Lamprecht ohne aufzuschauen. Die letzten Reste der Zigarette, völlig in Asche übergegangen, lagen nun auf dem vor ihm liegenden Artikel.

„Dann bis Montag“, rief Weinert mit glockenheller aufgeregter Stimme. Lamprecht ließ zum Abschied noch so etwas wie ein zustimmendes „Mmmh“ verlauten. Beim Verlassen des Büros war sich Weinert nicht sicher, ob er hier nicht vielleicht gerade seine Seele verkauft hatte. Eigenartigerweise fiel ihm in diesem Moment der Roman „Das Totenschiff“ von B. Traven, seinem Lieblingsautor, ein, wo ein Seemann ohne Papiere aus schierer Not auf einem Schiff anheuert, dass zum Abzocken der Versicherung auf ein Riff gesetzt werden sollte. Schnell wischte er den Gedanken daran beiseite. Die Kerze der Hoffnung war, wenn auch schwach, wieder entzündet worden.

Der alte Zyniker stellte sich wiedererwartend als durchaus menschlich und verständnisvoll heraus. Obwohl weiterhin gewohnt brummig schrie er seine Leute im Gegensatz zu anderen Professoren nicht täglich zusammen und akzeptierte durchaus auch unerfreuliche Ergebnisse. Er pflegte immer zu sagen, dass ihn schlecht gemachte gute Ergebnisse mehr ankotzen würden als gut gemachte unerfreuliche Resultate. „Vergessen Sie niemals, dass ein lebendes Untersuchungsobjekt sehr sehr komplex ist. Man weiß nie genau, welche Versuchsergebnisse auf einen warten. Sehr zum Leidwesen vieler aufstrebender Wissenschaftler in der Fakultät, die es lieber sehen würden, wenn ihre hanebüchenen Theorien sich auf einfache Weise bestätigen ließen“, sagte er und deutete zum Nachdruck mit dem Daumen nach oben zu den Stockwerken seiner Kollegen. Lamprecht kam in den Augen von Weinert dem idealen Chef ziemlich nahe. Er hatte für seine frustrierten Jungwissenschaftler stets ein offenes Ohr und überraschte diese immer wieder mit seinem scheinbar unerschöpflichen Fundus an Wissen. Auch wenn er sich mit den modernen Untersuchungsmethoden kaum auskannte, so waren seine Gedankenspiele für die Experimente oftmals von entscheidender Bedeutung. Zudem organisierte er genug Geld, um den Forschungsbetrieb auch ohne experimentelle Improvisationen, die in anderen Instituten aufgrund von finanzieller Not gängige Praxis waren, am Laufen zu halten.

„Wir haben genug Geld, um vernünftige Versuche durchzuführen, aber kein Geld, um es sinnlos zu verballern. Auch wenn es Ihnen schwer fällt, sollten sie sich über Sinn und Unsinn der Experimente bereits vor Versuchsbeginn Gedanken machen.“, hatte Lamprecht der Truppe eingeschärft. Das einzige, was Weinert an seinem Chef zu bemängeln hatte, war dessen unglückliches Händchen bei der Vergabe von Promotionsthemen.

Kurz vor seinem Vorstellungsgespräch hatte Lamprecht auf einem Kongress in Birmingham von einem britischen Kollegen und Freund ein Rattenpärchen geschenkt bekommen. Die Tiere trugen die genetische Veranlagung zur Magersucht, die bis auf minimale Abweichungen in der Symptomatik als vergleichbar mit der menschlichen Erkrankung betrachtet werden kann. Betroffene Ratten waren trotz normaler Nahrungsaufnahme fast bis zum Skelett abgemagert, extrem schreckhaft und wurden meistens nicht älter als 9 Monate. Die Mutation war in der Rattenpopulation spontan aufgetreten. Da der britische Kollege sich selbst ausschließlich mit den Enzymen des Pankreas beschäftigte, dachte er bei der Beobachtung des Phänomens direkt an seinen deutschen Kollegen, der seit über 30 Jahren seinen Schwerpunkt auf Ernährungsstörungen hatte.

Dummerweise war zwar bekannt, dass es sich um einen genetischen Defekt handelte, nicht aber welche Erbinformation (Gen) hier betroffen war. Alle wissenschaftlich erdenklichen Kandidatengene waren bereits von dem englischen Kollegen ausgeschlossen worden. Eine Aufklärung der genauen Umstände dieser Krankheit bedeutete daher einen gewaltigen experimentellen und zeitlichen Aufwand. In Zehntausenden genetischer Tests, für die man als Doktorand ohne fachkräftige Unterstützung in Person einer Technischen Assistentin ungefähr ein Jahr braucht, musste man nun erst einmal herausfinden, auf welchem Chromosom und in welchem Chromosomenabschnitt das defekte Gen liegt. In der Regel liegen in einer solchen anschließend eingegrenzten Region immer noch 10 bis 100 Gene, die nun ebenso aufwendig auf mögliche Erbschäden durchforstet werden müssen. Wenn man Glück hat, ist der Schaden durch ein Herausbrechen riesiger Chromosomenabschnitte verursacht worden, oder aber wie in Weinerts Fall winzig klein und schwer auffindbar. In jedem Fall ist es eine reine Fleißarbeit. Professor Lamprecht kam daher für diese recht unangenehme Aufgabe der Kandidat Weinert gerade recht. Er wusste aus Erfahrung, dass gerade junge Wissenschaftler mit dunklen Flecken im Lebenslauf üblicherweise ihre zweite Chance beim Schopf packten und zu überdurchschnittlichen Leistungen im Stande waren. Die Aufklärung dieser Mutation stellte sich aber unglücklicherweise als besonders harter Brocken heraus. Weinert musste zu Beginn erst einmal eine Vielzahl ihm unbekannter Techniken erlernen, zum Teil durch monatelange institutsfinanzierte Aufenthalte in England, und baute infolgedessen ein technisches Spezialwissen auf, das Lamprecht bereits nach einem Jahr nicht mehr überblickte. Mit viel Sympathie hörte sich Lamprecht die leidenschaftlichen Berichte Weinerts von irgendwelchen Genomprojekten und neuen technischen Errungenschaften an, ohne ihm fachlich folgen zu können. Er hatte sich nicht in Weinert getäuscht.

„So Herr Kollege, dann ist es also an der Zeit, den Schlüssel zu übergeben“, sagte Lamprecht und schüttelte dem Besucher die Hand. Er hatte sich bis zuletzt gegen die Berufung dieses Mannes gewehrt, konnte aber nicht verhindern, dass der machtbesessene Dekan seine Vorstellungen bei der Berufungskommission durchsetzen konnte. Lamprechts vormals großer Einfluss in der Fakultät hatte von Jahr zu Jahr abgenommen. Noch vor 10 Jahren brachte er jeden seiner begabten Kandidaten an erstklassigen Instituten unter, heute war auch das nicht mehr möglich. Ihm klangen noch die Worte des Dekans im Ohr, der in der Berufungskommission erklärt hatte, dass ein frischer Wind notwendig war, um das Institut wieder zu altem Ansehen zu bringen. Das hatte gesessen. Dieser Traubl schien in den Augen der restlichen Professorenschaft der geeignete Kandidat zu sein. Jung, durchsetzungsfähig und überaus erfolgreich mit Veröffentlichungen in den weltweit besten Zeitschriften. Aber Lamprecht ahnte, was sich hinter der Maske dieses erfolgreichen Jungwissenschaftlers wirklich verbarg. Selbstsucht, Machtgier und Gnadenlosigkeit. Der Mann würde zweifellos auch auf Kosten seiner Mitarbeiter seinen Weg beschreiten. Lamprecht hatte deshalb vor seiner Emeritierung alle Verträge seiner Mitarbeiter noch einmal maximal auch über seine eigene Zeit hinaus verlängert, was ihm trotz leiser Proteste aus der Verwaltung gelang. Auf diese Weise promovierten alle Doktoranden noch rechtzeitig, teilweise jedoch ohne die wissenschaftliche Aufgabe gänzlich erfüllt zu haben. So wurde auch Weinert, obwohl er die Ursache der Magersucht bei Ratten noch längst nicht aufgeklärt hatte, zu Dr. Weinert.

„Herr Traubl, dürfte ich Ihnen vielleicht bis zum Beginn ihrer Antrittsvorlesung bei einem kleinen Rundgang ihre zukünftigen Mitarbeiter vorstellen“, fragte Lamprecht gezwungen charmant.

„Nichts lieber als das, Herr Lamprecht“, sagte der kleine Mann mit dem leichten niederösterreichischem Akzent ebenfalls gekünstelt freundlich.

Nach seinem Malheur mit der entflohenen Ratte sah Weinert aus, als wäre er in ein Hornissennest gefallen. Hände und Gesicht waren übersäht mit breitflächigen roten Flecken und die Augen waren durch die Schwellung zu kleinen Schlitzen verengt. Die Folgen einer Allergie gegen Ratten, die sich vor einem Jahr entwickelt hatte. Bereits eine kleine Berührung der Tiere reichte aus, um den Rest des Tages zur Hölle zu machen. Die Betreuung (und Tötung) der Tiere fiel eigentlich in den Aufgabenbereich der Tierpflegerin Anna Rottmann, die jedoch aus Prinzip keine Aufgaben für die Jungwissenschaftler übernahm, schon gar nicht von Doktoranden, und sich die Hälfte des Jahres wegen eines angeblichen Rückenleidens krankschreiben ließ (auch Lamprecht konnte sich bei dieser auf unangenehme Art energischen jungen Frau nie entscheidend durchsetzen). So blieb Weinert nichts anderes übrig, als sich wie an diesem Tag in sein Schicksal zu fügen.

Weinert saß neben Costas an seinem Schreibtisch und kratzte sich unentwegt an der Wange, als Eva Kurz, eine ebenfalls frisch promovierte Kollegin, ins Labor gestürmt kam.

„Ich weiß nicht, wie ich diese Versuche bis zur Antrittsvorlesung beenden soll“, fluchte sie, ohne bei ihren Kollegen eine Reaktion hervorzurufen, die ihre hektische Arbeitsweise bereits zur Genüge kannten. „Bin ich hier eigentlich die einzige, die malochen muss?“

„Nein, Eva“, sagte Costas grinsend, „wir teilen uns nur die Zeit besser ein als Du.“

„Blöde Ignoranten“, rief sie halb im Ernst, als ohne Vorwarnung die Tür aufsprang und Lamprecht gefolgt von dem neuen Institutsdirektor eintrat.

„Herr Traubl, ich wollte Ihnen drei meiner erfolgreichsten Mitarbeiter vorstellen. Dr. Eva Kurz, Dr. Costas Padopoulos und Dr. Nicolas Weinert“, sagte Lamprecht nicht ohne Stolz. Traubl sah unvermittelt zu Weinert hinüber, dessen Gesicht jetzt in voller Blüte stand, und verzog angewidert den Mund.

„Wir hatten bereits heute Morgen schon das Vergnügen“, sagte Traubl und wandte sich ohne weitere Worte wieder in Richtung Tür.

„Was für ein unsympathischer Zwerg“, dachte Weinert, als die beiden Professoren sein Labor verließen.

Kapitel 2 – Die Übernahme

Bei Traubls Antrittsvorlesungen war die gesamte Fakultät versammelt. Alle wollten den Genius aus Übersee in Augenschein nehmen, der jetzt zu den Ihren gehörte. Traubl sprach vorwiegend von seinen wissenschaftlichen Erfolgen der letzten Jahre, die einhellig als beeindruckend bewertet wurden, und versuchte ganz im amerikanischen Stil mit kleinen Witzchen die für Laien, und das waren die meisten, doch recht trockene Materie etwas aufzulockern. Ein Humor allerdings, der von den wenigsten im Auditorium recht nachvollzogen werden konnte. Einzig der Dekan lachte herzhaft. Abschließend überreichte dieser einen üppigen Blumenstrauß und beendete die Veranstaltung mit einer recht konfusen, und für den Anlass viel zu langen Rede.

Bei einem für das permanente Wehklagen der Fakultät wegen zu geringer finanzieller Mittel doch sehr üppigen kalten Buffets hatten die Institutsmitglieder erstmalig die Möglichkeit, ihren neuen Vorgesetzten aus der Nähe zu betrachten. Weinert war dieser kleine Mann mit dem grauenvollen und dazu noch viel zu großen Anzug von Anfang an verhasst. Bereits bei der Vorlesung bestätigten sich alle üblen Vorahnungen, schwang doch bei all der demonstrierten Selbstverliebtheit eine große Portion Komplexe und Empfindlichkeit mit. Auch die gnadenlose Zielstrebigkeit und der extreme Ehrgeiz des neuen Chefs waren deutlich zu spüren. Ein Blick in die Mienen von Costas und Eva bestätigte ihm, dass er mit seiner Einschätzung nicht alleine war.

Traubl saß lächelnd an dem gerade gelieferten neuen Schreibtisch und strich vorsichtig mit beiden Händen über die glatte Kirschholzoberfläche. Am Ziel, dachte er zufrieden. Die vielen Mühen der letzten Jahre hatten sich für dieses eine Ziel gelohnt. Eine Professur. Alle anderen Stellen an der Universität sind entweder zeitlich auf wenige Jahre begrenzt oder mit einem lebenslangen Lakaiendasein verbunden. Er erinnerte sich noch gut an die Worte seines Doktorvaters, der gesagt hatte: „Über uns Professoren steht nur Gott. Ich bin übrigens Atheist.“ Anwesenheitspflicht existiert ebenso wenig, wie irgendwelche Verhaltensregeln. Ob man nun ein Despot ist, der seine Mitarbeiter vorsätzlich in den psychischen Ruin treibt, oder gutmütig seine Schäfchen fördert, ist jedem Professor freigestellt. Eine Kontrollinstanz gibt es nicht. Nun ging es nur noch darum, sein eigenes Imperium aufzubauen. Unglücklicherweise erkannte Traubl in seinem „Erbe“ einen Haufen störrischer Faulenzer, mit denen die geplante Rückkehr in die wissenschaftliche Weltklasse nur schwerlich zu schaffen war.

Die Gelder für neues Personal waren zwar bereits während der letzten Monate in den USA bei verschiedenen deutschen Förderinstitutionen beantragt worden, würden aber noch mindestens ein halbes Jahr auf sich warten lassen. Dummerweise hatten die noch vorhandenen Wissenschaftler Verträge bis zu zwei Jahren und eigene Projektgelder, was ihnen - sehr zu Traubls Ärger - eine gewisse Unabhängigkeit garantierte. Als erstes brauchte er einen Verbündeten, der die Truppe mit ihm zusammen auf Trapp hielt. Unter den alten Institutsmitgliedern fand sich nur ein ernsthafter Kandidat für diese Aufgabe, ein akademischer Rat namens Privatdozent Dr. Bergius. Voller Tatendrang verließ Traubl sein Büro und begab sich die Suche nach seinem zukünftigen Sozius. Wie ihm mitgeteilt wurde, war Bergius nach der Mittagspause üblicherweise im Mikroskopierraum anzutreffen. Da in dem Raum, dessen Tür mit einem „Zutritt für Unbefugte verboten“-Schild gekennzeichnet war, niemand auf sein Klopfen reagierte, trat er ein. Der Raum war gänzlich abgedunkelt. Zwar konnte Traubl niemanden erkennen, doch nahm er ein tiefes, grollendes Schnarchen wahr, das aus dem hinteren Teil des Raums zu kommen schien. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erblickte er einen rundlichen Mann mit krausen, grauen Harren, der über ein grünlich beleuchtetes Mikroskop gebeugt war. Beide Augen lagen auf den Gummischutzringen der Okulare auf, der Mund stand offen und Spucke tropfte auf den Mikroskopiertisch.

„Herr Bergius“, fragte Traubl mit einer Mischung aus Vorsicht und Unverständnis. Bergius erschreckte derart, dass er laut schreiend eine Box mit Objektträgern quer durch den Raum schleuderte. Traubl schlug in Panik auf den Lichtschalter und erblickte Bergius, dessen Augen von zwei roten Ringen umrahmt waren. Bergius räusperte sich kurz und fragte mit ernster Stimme:

„Was kann ich für Sie tun?“

Obwohl mit einem durchaus scharfen Verstand gesegnet, war es allein Bergius´ Antriebslosigkeit anzulasten, dass er selbst nie eine Professur erhalten hatte. Ihm war es lieber, wenn auch schlechter bezahlt und weniger angesehen, in Ruhe seinen eigenen, ein wenig skurrilen wissenschaftlichen Neigungen nachzugehen, als in der Fakultätspolitik aufgerieben zu werden. Er leitete mit großer Freude die Praktika für das Grund- und Hauptstudium und hielt neben einer Vorlesung für Mediziner noch eine sehr gut besuchte Vorlesung über gesunde Ernährung für das „Studium im Alter“. Er sprach leise und auffallend langsam und ließ sich selbst von dem stets hyperaktiven Traubl nie aus der Ruhe bringen. Im Gegensatz zu Lamprecht, der im Laufe der vergangenen 30 Jahre gelernt hatte, Bergius´ aufreizende Lethargie als Gott gegeben zu akzeptieren, drohte Traubl bereits nach kurzer Zeit an der Art seines neuen „Unteroffiziers“, wie er ihn nannte, zu zerbrechen. Nach nur zwei Monaten und zahlreichen Wutanfällen entließ er Bergius schließlich wieder in seine selbst gewählte Bedeutungslosigkeit. Er biss aber nicht nur bei Bergius auf Granit. Auch die restlichen Mitarbeiter erwiesen sich gegenüber seiner permanenten Aufforderung zu mehr Arbeitsleistungen als immun. Für Traubl gab es daher nur eins: Rausekeln oder Umbiegen. Die Zeitarbeitsverträge (kaum ein Wissenschaftler hatte eine unbefristete Stelle), wurden nur noch um maximal 3 Monate verlängert, die beliebten Kaffeepausen um 16 Uhr gänzlich gestrichen.

„Wir erforschen schließlich nicht die Nebenwirkungen des Kaffeekonsums“, hatte er zynisch bemerkt. Jeder Fußsoldat, wie er seine Mitarbeiter nannte, sollte wissen, was er von ihnen erwartete: Schneller und besser, oder aber öffentliche Bloßstellung und Nichtverlängerung des Arbeitsverhältnisse. Um sich der internationalen Konkurrenz vor allem der Amerikanischen in diesem „hoch kompetitiven Feld“, wie er es selbst nannte, stellen zu können, musste man die Arbeitsmethoden, besser noch bislang vorherrschende Arbeitseinstellung radikal ändern, so Traubl.

„Will man mit den Haien schwimmen, reicht es nicht aus, ein guter Dorsch zu sein“, erklärte er der ungläubigen Mannschaft. Wenn man sich umschaute, sah keiner aus, als wollte er sich in einen Hai verwandeln. Aber welche Wahl hatte man, wusste man doch, dass Haie mit Vorliebe Dorsche fressen.

Das Hauptinstrument des Terrors war die allwöchentliche Arbeitsgruppensitzung. Dieses allwöchentliche Treffen war eine Art Inquisitionsgericht inklusive Folterung und anschließender öffentlicher Verbrennung. Hier musste jeder Fußsoldat seine wöchentlichen Leistungen offen legen und in den allermeisten Fällen mit einer Maßregelung Traubls rechnen. Am Anfang versuchten sich die Mitarbeiter noch für die fehlenden Ergebnisse mit dem Hinweis auf die Komplexität und Dauer der Versuche zu entschuldigen.

„Stecke mittendrin. Mit Daten rechne ich erst morgen früh.“ In der nächsten Woche war man schon wieder mittendrin und brauchte sich wieder nicht weiter rechtfertigen. Beim alten Chef, Professor Lamprecht, hatte diese Strategie immer gut funktioniert. Er durchschaute zwar ebenso wie der neue Chef die Absicht der Nachwuchskräfte, wusste aber auch, dass die Mitarbeiter, die was zu sagen haben, sich schon melden würden, und dass aus einer Steigerung des Drucks auf die Truppe meist nur mehr Frustration und selten mehr Innovationen und bessere Daten resultierten. Dies sah der neue Herrscher der Labore selbstverständlich ganz anders. Traubl aber beharrte darauf, alle, absolut alle Daten einzusehen. Ob vorläufig oder nicht. Traubl versuchte das amerikanische System, das er selbst in fünf zum Teil recht qualvollen Jahren erlebt hatte, 1 zu 1 auch hier umzusetzen. Man kann das Ganze durchaus mit der Christianisierung der südamerikanischen Indios durch die spanischen Conquistadores vergleichen.

Dennoch stellte sich auch nach einigen Monaten immer noch nicht die erhoffte Besserung ein. Es fehlt die permanente Kontolle und der notwendige Druck, dachte Traubl. Dies konnte er nicht alleine bewerkstelligen, war er doch mehr als erwartet durch die Faktultätspolitik in Anspruch genommen. Er brauchte einen Gehilfen, der seine Vision teilte und selbst mit einem gesunden Ehrgeiz gesegnet war. Zu Traubls Glück fragte ein guter Bekannter aus den USA, Freund wäre zuviel gesagt, da er solche nicht besaß, ob er eine Stelle für eine talentierte wissenschaftliche Mitarbeiterin hätte. Dieser Bekannte schilderte ihm die aus Deutschland stammende Kandidatin als „tough and straight“, was durchaus Traubls Interesse erweckte. Bei einem kurzfristigen Besuch in den USA traf er dann die Frau mit dem Namen Dr. Annegret Schultheiß-Gottlob in einem schäbigen Cafe auf dem Flughafen von Philadelphia.

Was er da sah, verschlug ihm gänzlich den Atem. Sie war Anfang Dreißig, einen Kopf größer als er und sehr schlank, man könnte auch sagen, leicht unterernährt. Ihr Gesicht hatte durchaus Attraktivität, wenn auch ohne die geringste Spur von Wärme oder Humor. Dieser Eindruck wurde noch durch ihre kristallblauen Augen und die kurzgeschorenen, platinblonden Haare unterstrichen. Die tiefe Stimme, die ihm ein „schön, Sie zu treffen“ entgegenhauchte, hatte eine derart brutale Intensität, dass sich die Haare an seinem ganzen Körper aufrichteten. Diese Frau hätte ohne Zweifel auch bei der Waffen-SS eine fulminante Karriere gemacht. Seine sexuelle Phantasie ging urplötzlich mit ihm durch, und er stellte sich vor, von Frau Dr. Annegret Schultheiß-Gottlob, gekleidet in einem schwarzen Nichts aus Leder, bis zur Besinnungslosigkeit gepeitscht zu werden. Mit einiger Mühe fing er sich wieder. Er trank von seinem Kaffee und verbrühte sich wie noch nie in seinem Leben den Mund. Nachdem er wild fluchend die Hälfte des Kaffees verschüttet hatte, fragte er mit schmerzenden Mund:

„Frau Schultheiß-Gottlob, Sie sind mir von ihrem Gruppeneiter als außerordentlich tüchtig bezeichnet worden. Was sind die Gründe dafür, dass Sie die USA verlassen wollen.“

„Es war von Anfang an mein Ziel, nur für ein paar Jahre in Amerika zu bleiben und anschließend in Deutschland zu habilitieren. Für gewöhnlich verfolge ich meine Ziele auch bis zum Schluss“, sagte Sie und trank ihren ebenfalls noch bedrohlich dampfenden Kaffe mit einem kräftigen Schluck. Kein schmerzverzerrtes Gesicht, noch nicht einmal ein leichtes Zucken der Mundwinkel, wie Traubl bewundernd feststellte.

„Wie ich Ihren Unterlagen entnehmen konnte, ist Ihre bisherige wissenschaftliche Arbeit über jeden Zweifel erhaben. Mit großer Regelmäßigkeit haben Sie in führenden Zeitschriften veröffentlicht. Was mich interessieren würde, wäre Ihre Einstellung zur Mitarbeiterführung, denn dies würde einen wichtigen Teil Ihrer Arbeit ausmachen. Vor allem, weil es sich bei dem derzeitigen Personal, das ich von meinem Vorgänger geerbt habe, um besonders arbeitsscheue und renitente Spezies handelt.“ Er schaute in ihre außergewöhnlich blauen Augen und schien ihre Antwort bereits zu kennen.

„Herr Traubl, ich bin in meiner Karriere durch eine sehr harte Schule gegangen, ohne dass es mir geschadet hätte. Im Gegenteil. Ich habe keine Zweifel daran, dass auch ihrem Personal eine harte Schule nicht schaden könnte“, meinte sie mit einer Laszivität, wie er sie noch nicht kennen gelernt hatte. Etwas verschämt bemerkte er die Ausbeulung seiner Hose.

„Ausgezeichnet. Ich sehe schon, dass wir eine ähnliche Auffassung vertreten. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich Sie sehr gerne einstellen würde. Leider kann ich Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt lediglich einen Zwei-Jahres-Vertrag anbieten.“ Abrupt verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht.

„Wenn Sie mir keinen Fünf-jahres-Vertrag bieten können sowie einen eigenen Forschungsetat von mindestens 100.000 DM pro Anno, kommen wir vorraussichtlich nicht ins Geschäft. Mir liegen schließlich noch andere attraktive Stellenangebote vor, von weitaus renommierteren Instituten als dem Ihren.“ Die Erregung verschwand augenblicklich.

„Das wird aber mit unserer Verwaltung kaum machbar sein“, beteuerte er verzweifelt, ahnend, dass dieses Argument seiner Gesprächpartnerin sicher nicht genügen würde. Sie lehnte sich zurück und gewann allmählich ihr Lächeln wieder.

„Herr Traubl, ich denke doch, dass Sie überzeugend genug sind, um sich gegenüber Ihrer Verwaltung durchzusetzen.“

Wieder in Deutschland setzte er Himmel und Hölle in Bewegung, um bei der Verwaltung die gewünschte Stelle zu realisieren, was ihm nach zähem Ringen und zahlreichen Gesprächen mit dem Verwaltungschef auch gelang. Nun war er sich sicher, dass er den Widerstand in seinem Institut bald brechen würde.

Die Institutsangestellten wurden nicht über die Ankunft von Frau Dr. Schultheiß-Gottlob informiert, um die Wirkung ihres Auftritts noch zu verstärken, so Traubls Hoffnung. Bei einer Arbeitsgruppensitzung saß sie dann ohne Vorankündigung neben Traubl und wurde von diesem als die neue Arbeitsgruppenleiterin vorgestellt. Ihr hartes Äußeres und ihr eiskalter Blick ließen bereits nichts Gutes verheißen, ohne das sie auch nur ein Wort gesagt hätte. Sie erinnerte Weinert auf unangenehme Weise an seine magersüchtigen Ratten. Als bei der Vorstellung der wöchentlichen Ergebnisse die Reihe an ihm war, räusperte er sich kurz und kramte unter einer Reihe von Computerausdrucken das Ergebnis einer so genannten Expressionsstudie hervor. Bei dieser Studie sollte geklärt werden, in welchem Organ eines seiner zahlreichen Kandidatengene transkribiert (abgelesen) wird.

Aus seinen hier präsentierten und von ihm für gelungen gehaltenen Ergebnissen ging gemäß seiner Ausführungen hervor, dass dieses Gen in allen Geweben angeschaltet wird, verstärkt jedoch in der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse). Bevor Weinert sein nächstes Ergebnis präsentieren konnte, merkte er wie die langen, dürren Finger von Frau Schultheiß-Gottlob langsam nach dem vor ihm liegenden Ergebnis griffen. Plötzlich war er sich nicht mehr ganz so sicher, ob die vorgestellten Ergebnisse wirklich die Qualität hatten, die er ihnen zuschrieb. Seine Befürchtungen waren durchaus berechtigt, wie sich in den nächsten Minuten herausstellen sollte. Frau Schultheiß-Gottlobs Blick verweilte nur kurz auf dem Bild. Dann schaute sie Weinert frontal in die Augen, ohne dass er daraus schlau geworden wäre. Er fröstelte.

„Wie sehen Ihre Kontrollexperimente aus? Ist in jeder Gelspur tatsächlich gleich viel RNA (abgelesenes Genprodukt) aufgetragen?“, hauchte sie mit ihrer tiefen, sehr mechanisch klingenden Stimme.