Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

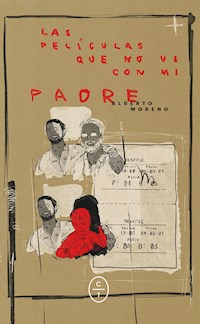

Algo tan sencillo como sentarte en el cine con tu padre, o con tu hijo, se convierte en este libro en una reflexión divertida, íntima y conmovedora. Las películas que no vi con mi padre son también las películas que sí viste, y las que quieres ver con tu hijo y por extensión, con todos a los que quieres. Alberto Moreno salta de Indiana Jones a La guerra de las galaxias con humor y con inteligencia, y va construyendo el relato de las cosas importantes: la infancia, la amistad, el amor o la familia delante de una pantalla junto a la mejor compañía posible. O junto a su ausencia. Porque la vida enseña que somos también porque otros fueron; una amalgama de nostalgia y de memoria que nos sujeta cuando nos quedamos solos.El autor nos habla de nosotros mismos, con la naturalidad de una conversación entre amigos sobre las escenas favoritas de Antes del atardecer o de El Padrino, esas imágenes de las películas compartidas por una generación cuyas emociones atrapan a todos por igual. Las páginas de Las películas que no vi con mi padre son un homenaje a los afectos, al dolor de las pérdidas irreparables y a cómo pasado y presente se encadenan hasta forjar una biografía sentimental.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Círculo de Tiza

© Del texto: Alberto Moreno

© De la fotogafía del autor: Uxía da Vila

© De la ilustración: Fer Vallespín

Primera edición: abril 2022

Diseño de cubierta: Fer Vallespín

Corrección: Carmen Priego

Maquetación: María Torre Sarmiento

Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.

ISBN: 978-84-124820-1-0

E-ISBN: 978-84-124820-2-7

Depósito legal: M-9550-2022

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.

A mi padre, a mi hijo

A mi madre, que nos une a todos

«¿Qué película estás viendo? Ah, la misma (El apartamento)».

Mi madre, en los noventa

«Cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir».

Paul Auster, Brooklyn Follies

«Dejad que os haga una pregunta.

¿Y si no hubiera un mañana? […].

Es lo mismo toda la vida: ¡limpia tu cuarto! ¡Ponte derecho! ¡Acéptalo como un hombre! ¡Sé amable con tu hermana! ¡Nunca mezcles vino con cerveza! Ah, sí... y... ¡no conduzcas por las vías del tren!».

Harold Ramis, Atrapado en el tiempo (1993)

Índice

Prólogo. Quizás vi Depredador demasiado pronto

1. Mi padre

1.1 Radiografía de un padre ausente (o no demasiado presente) a través de algunos momentos estelares

1.2 Las películas favoritas de mi padre

2. Mi hijo

3. Listas de películas útiles para comprender el libro

3.1 Las mejores películas que alguna vez vi en un cine de verano

3.2 Lista oficiosa de las diez películas que me habría gustado ver con mi padre (y no me dio tiempo)

3.3 Si solo pudiera explicarle la vida a mi hijo con películas o top 23 que ver antes de los veintitrés

3.4 Las noventa y cuatro películas que sí vi con mi padre (por orden cronológico)

4. Agradecimientos

Listado de películas y autores nombrados

Prólogo

Quizás vi Depredador demasiado pronto

El sentido de la maravilla de muchos de los cinéfilos que conozco se cimentó en Dumbo, Mary Poppins, El hombre que pudo reinar, Star Wars, Indiana Jones o Parque Jurásico, pero el mío despertó a los siete años con Depredador (John McTiernan, 1987) en unas circunstancias que los servicios sociales seguramente condenarían. Fue una noche de julio de finales de los ochenta en el cine de verano de Alcocéber (Castellón), donde pasé casi todos los veranos de mi primera década de vida. Después de una durísima jornada de playa y de una cena temprana, mi padre debió de pensar que aquel cartel del paseo marítimo que mostraba a un Schwarzenegger hipertrófico, camuflado y bien armado suponía justa recompensa para su abnegación de padre treintañero y compró entradas para toda la familia. El hecho de que la película fuera recomendada para mayores de dieciocho años solo le supuso una sugerencia orientativa, como el «consumir preferentemente» de las tapas de los yogures. Y entramos.

Rebasado el segundo acto de la película los desmembramientos llegaban a diez o doce, así que mi madre tomó la políticamente correctísima decisión de sacar del recinto a mi hermana pequeña, que no paraba de llorar. Si fue por empatía con los soldados caídos o porque aún no había cumplido cuatro años, nunca lo sabré. También yo tuve la oportunidad de salirme, y puede que hubiera sido lo más sensato. Entiendo que ver al actor Bill Duke afeitarse en seco con un maquinilla desechable detrás de unos matorrales a la espera de la bestia extraterrestre, quizás no era el equivalente al Disney Plus que mi hijo consume hoy ni a lo que eligen los recatados programadores en 2022, pero en aquella época «cine familiar» significaba literalmente «cualquier cosa que creamos que puede llenar este garaje tuneado con una sábana gigante y sillas metálicas y ves con toda la familia».

Tampoco reprocho en absoluto que mi padre permaneciera atento cuando la cosa se ponía sabrosa después de aguantar llantos y quejas y dictaduras de dos críos que le tenían secuestrada la adultez durante veintidós horas al día. Recuerdo los grillos aquella noche y también lo oscuro que estaba. Que las sillas hacían ruido contra el asfalto irregular al revolverte en ellas y que a las once de la noche siempre refrescaba. La cartografía del lugar ha cambiado, pero estoy muy seguro de que treinta y cuatro años después soy capaz de encontrar la baldosa concreta donde viví aquella experiencia iniciática con un margen de error insignificante.

Dicen que los veranos más felices de tu vida los pasas en la adolescencia, sin embargo, conviene no subestimar aquel julio del 88, donde se fundó mi amor por una sala apagada —o por el sol en aquel caso concreto— y por las imágenes provenientes de un proyector. No vengo aquí a hablar de la magia del cine, sino de la magia de mi familia y más concretamente de la de mi padre desaparecido, un cinéfilo que nunca fue y que me transmitió muchas pasiones sin él saberlo.

Depredador no fue la primera película que vi ni tampoco la primera que vi con él, pero sí la que prendió algo en mí que ya no se extinguiría jamás. Por ello, cada año desde que nació mi hijo he vuelto a esa playa solo o con él. La de Schwarzenegger fue una de las noventa y cuatro películas que vi con mi padre. El resto de las muchas miles que apuntaría después en mi cuaderno más querido son «Las películas que no vi con mi padre».

1. Mi padre

El 11 de agosto de 2013 falleció Ricardo Moreno Ortiz a los sesenta años a causa de un cáncer agresivísimo que apenas nos dio ocho meses para despedirnos. Trabajaba tan duramente que la mayor parte de días llegaba a casa casi sin fuerzas. Le gustaba comer y le gustaba abrirse una cerveza de vez en cuando. Recuerdo épocas en las que tomaba cervezas sin alcohol y evangelizaba entre todos los amigos. «Una cerveza sin», intentando extenderlo como si de un influencer germinal se tratara. Si tenía alto el ácido úrico, se lo recomendó el médico o quería ponerse en forma, no lo supe porque nunca se lo pregunté. Son las cosas que quedan pendientes y que permanecen en suspenso para toda la eternidad porque el tiempo no es infinito. Ahora lo sé. El hecho de beber una cerveza con o sin alcohol no es lo que definía a mi padre, pero sí una imagen a la que aferrarme para reconstruir. Ha sido el mecanismo mediante el cual he sido capaz de componer este libro puzle.

Lo que sí le caracterizaba eran las largas horas que pasaba «encerrado»(respetando su propia terminología) fuera de casa, por ello esperaba con gran entusiasmo su llegada cada día y por ello también recuerdo el ritual, asociando alcohol a edad adulta. Es posible que solo se abriera una lata de Mahou en una ocasión y yo lo haya extrapolado a ley universal, lo que es equivalente a decir que es como sucedió para mí. Así es como funciona la memoria. Ciertas no son las cosas que pasan, sino las que forjan nuestro carácter.

Guardo muchos recuerdos de excursiones de fin de semana con amigos íntimos de mis padres y con sus hijos, que en aquel entonces eran todo lo íntimos que podían ser los hijos de los amigos íntimos de tus padres. No mantengo relación con casi ninguno, pero sí fotos en Aranjuez, Segovia, Navacerrada o Chinchón. Allí nos dejaban correr a nuestro aire como en una suspensión de la realidad, suponiendo que nuestra cabeza era un proto-Google Maps y sabríamos volver a la terraza donde andaban comiendo cochinillo o demás menús de adultos que nosotros habíamos ignorado en favor de unas milanesas con patatas. Seguramente hablaban de política y de trabajo. Imagino sus conversaciones muy parecidas a las mías de ahora, solo que nadie preguntaba «qué serie estáis viendo ahora» porque todos veían La rosa amarilla, Dinastía, Hotel o Falcon Crest. Porque no-había-otra-cosa. Aquellas escapadas mitad sociales, mitad de servicio hacia nosotros eran uno de los pocos desahogos con los que llenar los fines de semana de un matrimonio en la treintena. En los noventa ingresé en el equipo de baloncesto de mi colegio y, además, mi padre trabajaba casi todos los sábados o domingos, así que compartí menos ocio con él que el resto de mis amigos con el suyo. Mi padre nunca me acompañó al campo del Real Madrid por culpa de su imposible agenda y porque tampoco era de ningún equipo. Delegaba aquella labor en su padre, otro Ricardo Moreno (Fernández).

Ya en la primera década del siglo xxi, teniendo yo la carrera acabada y mis padres el sentido del deber cumplido, ambos comenzaron a dedicarse el tiempo libre a sí mismos. Los tres compartimos películas, pero normalmente nos divertíamos por separado.

Solo tengo un recuerdo de mi padre yendo conmigo al cine a solas y fue el 10 de febrero de 2001. Mi madre tenía un examen y proyectaban Traffic en el antiguo cine Tívoli de Madrid, la misma sala que me vio estremecer con Carretera perdida o llorar de risa con Algo pasa con Mary. Aquel día compartido, a mis diecinueve años, fue una de las pocas veces que hicimos algo de adultos los dos juntos. Fue seguramente nuestra única cita. Recuerdo llevar leídas todas las revistas de cine del mes, explicarle quién era Steven Soderbergh y cómo aquel año seguramente nominarían dos de sus trabajos en la categoría de mejor película en los Oscar. A mis diecinueve la transferencia cultural ya era de abajo arriba porque él nunca fue un gran cinéfilo.

Ese día él llevaba un polo Lacoste granate que a mí me parecía de dominguero, de quien va a un evento de prestado y no está en su elemento. Pero pagó las entradas y también las palomitas y, de repente, percibí que en realidad sí sabía lo que hacía. Quizás no visitara esa sala todos los sábados como mis amigos y yo, pero era autosuficiente económicamente y su generosidad (tan dada por sentada como extraordinaria si lo repienso) hacía que me sintiera seguro. Posiblemente aquel día no salió en nuestra conversación, pero pronunciaba Apocalypse Now de manera graciosa, con gran teatralidad, como si la distancia irónica le colocara por encima de los idiomas que no dominaba. Y yo creo que lo conseguía.

Dicen que cuando divisas la luz al final del túnel, cuando la vida abandona nuestro cuerpo, ves una serie de imágenes que componen el fresco de lo que fue tu vida. Lo ignoro y no pienso hacer la prueba en pos del arte ni de la literatura, pero como consenso colectivo me sirve. Estoy seguro de que en ese tubo de luz terminal uno de mis segmentos elegidos será esa tarde viendo Traffic. A través de ese momento tan vívido que es casi palpable, puedo recuperar sensaciones que me hicieron feliz, un atajo hacia la nostalgia de los más peligrosos.

Cuando él faltó, mi madre dudó muchísimo hasta donar la ropa que de pronto sobraba en su armario, un ejercicio de madurez, lo reconozco, al que la invité sin demasiada convicción por mi condición de Diógenes emocional. Sin embargo, fui capaz de justificárselo argumentando que un par de camisas, un jersey y el reloj que ahora mismo llevo en mi muñeca serían suficientes. Una metonimia —el todo por la parte— tiene sentido en casos como este, me decía a mí mismo y me repito nueve años después. No conozco el caso de alguien que viva en tantos recuerdos que de repente haya vuelto del otro lado para disfrutar de su santuario.

No obstante, este puñado de emociones, escribir sobre ellas y releerlas cuando la tinta se seque, me hacen sentir cerca del viejo. Y puedo vertebrarlas a partir de lo que vio, de lo que me enseñó, de lo que no vio y no me enseñó y de lo que podríamos haber visto si hubiéramos tenido más tiempo. Las películas como médium. Quizás podría haber elegido un artefacto distinto, pero me sirven bien porque a veces se convierten en detonante emocional muy útil para impostar estados anímicos. Y los hay de todo tipo, tantos como géneros y subgéneros. Hay una película bastante desconocida llamada The Ramen Girl en la que Brittany Murphy estudia para maestra cocinera de ramen después de una dolorosa ruptura sentimental en Tokio. Los expertos en ramen, casi todos orientales, adquieren su maestría después de veinticinco años dedicados a la profesión. Y es entonces que saben mezclar los ingredientes de modo que hagan reír o llorar al comensal cambiándole el estado de ánimo a su voluntad. Nunca he querido indagar si esa subtrama es cierta o falsa y, de ser cierta, cuánto hay de efecto real y cuánto de somatización, pero me gusta pensar que las películas son eso y, además, facilitadores espaciotemporales, como el DeLorean de Marty, el armario de Domhnall Gleeson en Una cuestión de tiempo, la bañera de John Cusack en Jacuzzi al pasado o el boliche de la cama voladora de La bruja novata. Utilizo cajas de deuvedés e interminables navegaciones por todas y cada una de las plataformas de streaming para traerle de vuelta, para escribir unos párrafos que nos acerquen y así llegar a conocerlo un poco más.

* * *

Todas las canciones hablan de mí. Requisitos para ser una persona normal. Las ventajas de ser un marginado. Cosas que los nietos deberían saber. Vives en las cintas que me grabaste. Existen guiones o libros de autoayuda para cada estado de ánimo que apelan a la trinchera pop de nuestro subconsciente. Y son poderosísimos porque suponen un código compartido que transciende las generaciones. Todos estamos conectados con Kevin Bacon por seis grados de separación y también lo estamos con casi todo el resto de humanos por un par de pelis o canciones sin necesidad de pasar por el actor del suculento apellido.

Nuestra educación sentimental nos conforma como sugerentes islas temáticas de una manera a la que no podemos resistirnos. «Somos la música que escuchamos», explicaba Rob Gordon en Alta fidelidad, semilla de la no menos infalible «¿Estaba triste porque escuchaba música pop o escuchaba música pop porque estaba triste?». Según mi mejor amiga (mi amiga favorita), cada vez que le recomiendo un bar o un restaurante o le hablo de otro que me hizo feliz en una época pasada, cada vez que le sugiero que vea —o que veamos— una película que ya conozco o cuando le paso una canción que para mí es importante, los refiero como mi bar favorito, mi restaurante favorito, mi película, mi canción, mi pódcast o mi tarta de manzana favoritos. Mi cuadro favorito, mi parque y mi parque temático favoritos, mi cómic o mi estación de metro favorita. Mi café con leche desnatada —y aún así con nata montada, sirope de caramelo y canela espolvoreada, no le busquéis el sentido— favorito, y en relación con lo inmediatamente anterior, por supuesto, mi dentista favorito.

Lo hago porque me encanta la épica y subrayar mis recomendaciones con una pátina de emoción extra, como si así se convirtieran en irrechazables. Con las notas del móvil de todos nosotros sobrepobladas, hay que hacerse hueco en las prioridades de los demás. Es un ejercicio de puro ego, de macho (o hembra) alfismo prescriptor. Así, una canción o una estación del año o una cervecería podrían confundirse con muchas otras, o no priorizarse si ya teníamos una lista larga de cosas por conocer, pero si nuestro interlocutor ha utilizado la exageración adecuada, su recomendación puede saltar muchos enteros. Por eso, todo lo que refiero siempre es favorito, porque ser importante para la otra persona también es una cosa muy favorita mía, favoritísima.

Y esos gustos hablan de mí sin necesidad de que yo diga una sola palabra, de que yo cree, sin necesidad de que levante el culo de mi sofá favorito. Ya pensó, inventó o compuso otro por mí. Y mi sabiduría cultural pasa así a ser una lista de supermercado, un retrato robot que empieza en Steven Soderbergh, se desliza por Faulkner y ramifica en Paul Auster, Salinger y Cortázar. Las piernas que sustentan todo son Bill Murray y sus cazafantasmas saliendo de copas con García Márquez, Casciari y Kerouac y aquellos amigos suyos locos como fabulosos cohetes amarillos que explotan igual que arañas entre las estrellas. Soy también Damon Lindelof reinterpretando Twin Peaks en Watchmen y desde luego estoy hecho de la tarta de cereza del agente Cooper porque no hay día que deje de postearla en Instagram. Si me gusta David Shrigley significa que puedes esperar de mí chistes tan divertidos como los suyos, porque es fundamental entender su humor para ser muy listo. Y desde luego que me gusta el pop art, porque eso me convalida muchas sesiones en los museos clásicos, tan out esta semana y quizás tan in la que viene.

No sé, ya cambiaré de gustos, ya me negaré mil veces a mí mismo igual que Lars von Trier. No necesito crear un lenguaje si sé hablar por boca de los demás. Había un personaje de sitcom que ya no recuerdo y que siempre citaba diálogos célebres del Hollywood clásico. Y yo soy un poco así porque me gustaba aquella serie, a pesar de que nunca me hizo falta escribir el guion de la misma. Ah, sí, se llamaba Remington Steele. Cinco estrellitas para él.

Las películas que no vi con mi padre se llama «Las películas que no vi con mi padre» porque las películas que vimos nos definen como padre, como hijo y como combo. Las eligiéramos voluntariamente o fuera por serendipia. Las películas que vimos fueron nuestra realidad compartida y las que no vimos, nuestro retrato al claroscuro. El «y sí», toda esa montaña de posibilidades, de felicidad potencial. Todas las horas a oscuras en un cine con palomitas blancas para él y de caramelo para mí. Se fue a los sesenta años, a mis treinta y dos, y me dejó huérfano. El hueco nunca se llenará, pero Ariel apareció cinco años después y atenuó parte del dolor. Algunas de las películas que no vi con mi padre, las veré con mi hijo.

1.1 Radiografía de un padre ausente (o no demasiado presente) a través de algunos momentos estelares

«Todos tenemos una época en la vida en la que fuimos muchos, esa que va del nacimiento a los 3,5 años aproximadamente, cuando no tenemos conciencia de ser quienes somos salvo por lo que nos contarán más tarde quienes nos han visto crecer. Hasta ese momento no somos más que lo que da de sí cada una de esas versiones de nuestra fase sin conciencia, elementos inertes o vegetales: una piedra, un matorral, un haz de viento, un trozo de arena, etc., cuya suma es la edad exacta de un desierto de 3,5 años de longitud» (Agustín Fernández Mallo, Nocilla Dream).

Yo sí recuerdo muchas de las cosas que me pasaron antes de los tres años y medio. Esa fue precisamente la edad en la que me mudé a la casa en la que permanecí hasta los veintiocho. Antes vivía con mis padres en un piso de alquiler en la calle Ferrocarril de Madrid, así que todo lo referido en mi memoria a ese escenario primero tuvo que darse necesariamente antes. Guardo imágenes mentales de aquello. El escritor Agustín Fernández Mallo puede argumentar que las instantáneas que procesó mi cerebro están vacías de significado y que incluso las puedo haber reconstruido, pero soy capaz de evocar, aparte de cada diapositiva por separado, sentimientos muy específicos que ahora enumero.

Foto #1: nace mi hermana

Estoy en una clínica del norte de Madrid cuya fachada contemplaré de nuevo de mayor y reconoceré. Sabré que está al norte de Madrid cuando lo procese pasados muchos años, al acompañar a mi padre a hacerse una colonoscopia que me dio mucho miedo y que, por suerte, no tuvo consecuencias. Pero en este fotograma no sé aún nada de eso. Para mí solo es un edificio desconocido más. Mi hermana ha nacido entre estas cuatro paredes y mi madre guarda reposo junto a ella en la habitación que hay nada más entrar a la derecha. Luego me daré cuenta de que eso es imposible porque en la planta calle no puede haber alojadas parturientas recientes, pero recuerdo ver a María y pensar en lo pequeña que era. El sentimiento que me embarga es «responsabilidad». No tengo nada de celos porque a partir ahora vaya a acaparar más atención que yo. Por raro que parezca, creo que nunca me sentí desplazado. Tengo dos años y medio, que es la edad exacta que le saco.

Hoy reflexiono sobre cómo se graban todas las imágenes y los mapas mentales. Proyecto en mi hijo los miedos y las incertidumbres. Hay veces que volviendo a casa de un viaje largo a él se le enciende una bombilla y me dice: «¡Estamos cerca de casa!». Y yo siento mucha ternura porque solo sabe esbozos de cosas. Le llevan. Es como el miope de ocho dioptrías que sin las gafas no encontraría las gafas. A mí me pasaba un poco eso en la maternidad de aquel hospital. Me llevaban de la mano, teledirigido. «Alberto, aquí está tu hermana, salúdala». Leí una entrevista hace poco de la exmodelo y hoy socialité Naty Abascal, que confesaba: «Éramos ocho chicos y tres chicas. Tuve la mejor madre del mundo. La recuerdo maravillosa hasta embarazada. Te despertaban por la mañana: “Ve a ver a tu mamá, que has tenido un hermanito”. Y tú pensabas: “Otro hermanito”. E ibas a verla; ella estaba en una cama fabulosa, con encajes, lazos, almohadones por todos lados, y la cuna al lado. “Mira qué bebé tan mono”, te decían. Y pensabas: “Otro niño”». A mí nunca me pasó eso. Éramos dos. Dos seres humanos con los mismos privilegios y cariño. Mi madre siempre prometió que nos quería exactamente igual. En aquella época, y en mi familia, te querían por defecto y por derecho de nacimiento. Todavía no lo sabía aquella tarde del 30 de septiembre. No sabía que el príncipe destronado que era compartiría infancia, adolescencia y madurez con una siamesa de facto. No sabía lo que significaba tener una hermana.

***

Foto #2: experimento con sustancias legales

Es de noche, pocos meses después de la primera escena, quizás un año más tarde. Descanso junto a mi hermana María en la habitación que compartimos. La mía es la cama más cercana a la puerta, que está abierta. Hay luz en el salón y mis padres ríen con amigos. A los pies de mi lecho hay una grúa amarilla de más de un metro de altura y a su lado un folio que comienzo a comerme poco a poco en trozos muy pequeños, casi a pellizquitos. La sensación es: «Si no me ha pasado nada con el anterior, puedo probar otro cachito más».

Otra vez, años después, ya en la casa nueva, perseguí a mi madre durante toda una mañana mascando un chicle de menta. Pocos placeres más grandes en la vida de un niño que amasarlo con la lengua, sacártelo de la boca, hacer una bola perfectamente redonda y volver a masticarlo en todo su grosor y altura. Había oído que si te tragabas uno, se te pegaban las tripas, igual que había oído que no te podías bañar hasta dos horas después de comer o que si bebías Coca-Cola y comías Peta Zetas, te explotaba la tripa. Todas las leyendas urbanas amenazantes tenían que ver con la muerte. Yo me sorprendo muchos años después haciendo estos chantajitos piadosos a mi propio hijo. «No te asomes a la terraza. ¿Es que quieres caerte y morirte? Yo me pondría muy triste». No creo que pueda entender aún la inmensidad de la muerte sino como un foco de dolor, pero en términos de pedagogía es como los mapas de la Edad Media cuando había que representar territorios inexplorados. Nada como la inscripción enigmática y amenazante Hic sunt dracones (aquí hay dragones). Así que mi madre estaba pasando la aspiradora aquel día mientras yo repetía: «¿Si me como este cachito tan pequeñito se me pega la tripa?». Y cuando comprobaba que había cortado con la precisión del cirujano un trozo más pequeño que mi uña suspiraba, me respondía que no. Lo hice otra vez y otra y otra y otra, y creo que ella me respondió todo el rato que no había dragones porque de verdad que no los había o porque me estaba ignorando por pura supervivencia. Al final le dije muy satisfecho de no haber muerto que me había comido todo y no se me habían pegado las tripas. Era como si hubiera ganado a la banca timándola a ella por el camino. Desde ahí, siempre estuvo presente un leve desafío a la autoridad, aunque la autoridad no hubiera hecho nada para que la agrediera. Me pasa una cosa con mis amigos médicos: los llamo solo para que me digan que no pasa nada, que todo va a ir bien. Si no tienes una arteria sangrando o una fractura abierta, ellos suponen que no hay de qué preocuparse y que su estoicismo te curará como un placebo.

—Me ha salido un lunar en la espalda, Javi.

—Seguro que no es nada.

—Un momento, ¡no lo has visto! ¡Que te lo he contado por teléfono!

Casi siempre casi todo es casi nada. Si los hipocondriacos tuviéramos razón, los hospitales colapsarían y la seguridad social habría quebrado hace mucho. Seguramente en la facultad de Medicina te explican cómo rebajar el nivel de drama por defecto. Y seguramente también te explican que nadie muere por corte de digestión, por meter Peta Zetas dentro de la Coca-Cola o por tragar unos trocitos de papel o de chicle. Y eso mi madre lo sabía sin necesidad de estudiar la carrera. Lo de encaramarse a la ventana subido a una silla ya es otro cantar.

***

Foto #3: parrillas de dibujos animados cambiantes

Veo en el televisor a Eva Nasarre a diario haciendo ejercicio con mallas flúor y una cinta en la cabeza. Veo La bola de cristal los sábados por la mañana. Veo una serie de dibujos a las tres y media de la tarde tras el telediario. Un sábado emiten Los ewoks y el siguiente, Star Wars: Droids, de manera alterna. El sentimiento es de mucho deseo por colarme y jugar en ese ecosistema gimnasta lleno de cubos (¡vaya jungla poliédrica ha montado la Jane Fonda española en el plató!), que me atemoriza la oscuridad de aquel magazine infantil y que soy capaz de anticipar cuando toca uno y otro programa de dibujos. Me asombro retroactivamente al asumir, todavía tan pequeño, que mi cabeza era capaz de anticipar parrillas cambiantes.

Entramos en el territorio de los recuerdos inventados. De fotogramas que están ahí, asociados a un momento calculado por contexto. Si viéramos la escena desde fuera, desde esa biblioteca cuántica que inventó Christopher Nolan en Interstellar, nos daríamos cuenta de que los colores estaban cambiados, los espacios eran mucho más pequeños de como los recordábamos y quizás esa imagen de la pantalla en la que ves a un soldado de la república dentro de una vaina, volando entre árboles gigantes, perteneciera en realidad a otra serie. Mi mejor hemeroteca son quienes también fueron niños en aquella época, pero son recuerdos difíciles de contrastar porque las polaroids que conservamos casi nunca son las mismas. No nos ponemos de acuerdo en nada, salvo quizás, en que la Bruja Avería daba mucho más miedo del recomendable.

***

Foto #4: un forajido inofensivo

Recuerdo colarme en el cuarto de mis padres cuando no están conmigo, tumbarme de espaldas en su cama y esperar a que me encuentren. Aún siento como ya entonces sabía que estaba desafiando lo prohibido. La estancia es grande y no puede ser mucho el tiempo en que desarrollo esa pequeña maldad porque mi madre no me quitaba ojo. Si ahora lo hiciera mi hijo de cuatro años, no me supondría ningún problema igual que entonces no se lo suponía a mis padres, pero hay un acto de desafío y de rebeldía en varias fases. Cuando eres pequeño, ignoras que (casi) siempre hay unos ojos sobrevolándote. Es la red que impide que te caigas y que provoca enfurruñamiento la primera vez que la percibes. Queremos independencia desde la primera consciencia porque nosotros podemos solos. Podemos beber solos ese vaso de agua, podemos abrir ese bote de cristal y podemos saltar desde ese escalón tan alto sin que nos den la mano. Podemos y queremos hacer casi todo sin la supervisión de un adulto excepto comer solos. Eso es aburridísimo e intentamos retrasarlo tántricamente hasta la adolescencia. Nos gusta que nos metan la cuchara hasta la boca como a los reyes de hasta hace no tanto.

***

Foto #5: un tubo de pasta de dientes alemán

Un día me trago un tubo entero de pasta de dientes con sabor a fresa. Un castor con los dientes muy grandes y gorra dibujado en su exterior lo hizo irresistible. Mi madre llora desquiciada (tiene solo veinticuatro años) y le cuenta el incidente a mi padre nada más llegar del trabajo. Él, que se gana la vida solventando crisis sanitarias, no pierde la calma en ningún momento y tras hacerme unas cuantas preguntas resuelve que no hay necesidad de llevarme al hospital. El sentimiento es de admiración hacia la medicina, semilla de mi primera vocación futura.