Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions des Falaises

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Aujourd’hui, ce n’est plus la valeur d’une oeuvre qui en dicte le prix, mais le prix qui en dicte la valeur.

L’art, intimement lié à l’argent, voisine souvent avec la trahison et parfois avec le crime.

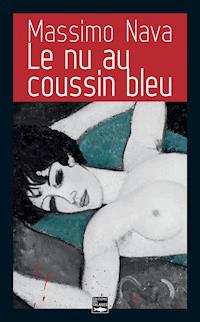

Le Nu au coussin bleu de Modigliani, disparu dans des circonstances mystérieuses, constitue le fil conducteur d’une enquête qui emmène le commissaire Bastiani (aux méthodes atypiques) de Genève à Paris en passant par Jérusalem.

Dans ce premier roman, Massimo Nava mêle habilement enquête policière et trafic d’œuvres d'art.

EXTRAIT

Pour tromper l’ennui des longues nuits glaciales dans les tranchées et résister à l’envie de se pinter à l’eau-de-vie de prune, Milos s’était mis à lire. Autour de lui déferlaient des vagues de haine contenue mais prête à exploser à tout instant.

Il avait, au cours de sa vie, peu lu et peu étudié. Il cherchait désormais à comprendre. Peut-être s’imaginait-il qu’il tirerait un jour avec plus de conviction. Il pourrait ensuite partir au loin, pourquoi pas en Europe, où l’on se saoule au champagne et où vivent des types comme Duvall.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Massimo Nava, biographe de talent, correspondant en France et grand reporter pour le

Corriere della Sera, a couvert notamment la chute du mur de Berlin, les conflits en Bosnie, au Rwanda, en Somalie, au Kosovo et en Irak. Il signe ici son premier roman policier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

AVERTISSEMENT

Ce livre est une œuvre de fiction. Les personnages et les lieux cités sont une invention de l’auteur ayant pour seul but de rendre la narration véridique. Une quelconque ressemblance avec des faits, des lieux et des personnes, vivantes ou disparues, serait fortuite.

À Giulia, Francesca, Lorenza,Alessandra et Luna

« J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. […] J’avais un battement de cœur, ce qu’on appelle des nerfs, à Berlin ; la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. »

Stendhal, Rome, Naples et Florence

Avant que tout n’advienne

La fille arriva à l’heure. Elle descendit du taxi, tapa le code, attendit que le portail de l’immeuble s’ouvre et traversa le hall jusqu’à une porte vitrée donnant sur la cour intérieure.

Le client se tenait sur le seuil d’un appartement du rez-de-chaussée.

Grand, la cinquantaine, élégant : costume sombre, chemise blanche, cravate à pois et boutons de manchettes.

Il avait l’air d’un banquier ou d’un dandy. Au téléphone, il s’était adressé à elle en anglais.

Elle se présenta sous le nom de Joséphine. Lui répondit s’appeler Duvall : « Robert Duvall ».

L’identité n’a aucune importance, dans ce genre de rencontres un nom en vaut un autre. C’est l’apparence qui prime.

Il était rassurant, elle ne laissait rien transparaître de ses attentes.

« C’est amusant ! Joséphine, comme la femme de Napoléon », fit-il remarquer.

L’appartement, un loft sur deux niveaux, était minimaliste : structure d’acier et béton apparent.

Duvall aimait le blanc. Les canapés étaient blancs, tout comme les murs, les chaises et les tables du salon. Blanche, aussi, la poudre déposée au fond d’un cendrier en cristal.

Les lattes laquées du plancher et les lumières tamisées donnaient l’impression qu’on se trouvait au cœur d’un nuage. Joséphine songea que l’endroit avait la froideur aseptisée des cabinets médicaux ou des restaurants japonais.

Deux rideaux pourpres constituaient la seule tache de couleur. Ils masquaient les fenêtres qui s’ouvraient sur la cour intérieure.

Duvall l’étudia d’un regard intense, glissant sur le galbe de sa poitrine, l’échancrure arrogante de son décolleté, les muscles harmonieux de ses jambes qui, sous peu, danseraient pour lui.

Joséphine se sentit nue avant même de s’être déshabillée.

L’homme garda ses distances et entama une conversation qui la surprit.

« Le sexe m’ennuie, je recherche la sensualité. Elle seule, telle une symphonie de Mahler, nous permet de rester éloignés de la mort. Vous connaissez Mahler ? C’est un mouvement d’ondes continu, un orgasme prolongé. La beauté et la sensualité sont le secret de la survie. »

Des pensées jetées pêle-mêle et qui ne demandaient aucune réponse.

Il lui prit la main et l’emmena au salon. Dans les rayons de lumière obliques, Joséphine distingua la silhouette de deux autres filles.

Après les archets et les violons, après les cris et le silence, Joséphine se retrouva à courir pieds nus sur le trottoir battu par la pluie, serrant contre elle son sac, sa robe de soie et ses chaussures Chanel, qu’elle avait enlevées pour fuir au plus vite. Elle avait le souffle court à cause des nombreuses cigarettes et du champagne glacé que Duvall lui versait chaque fois que son verre était vide.

La tête lui tournait, le sang battait à ses tempes et son cœur martelait sa poitrine, pareil aux tambours de Mahler.

Dans un souffle, elle demanda à un taxi de s’arrêter, puis à un autre, mais les voitures s’éloignaient à toute vitesse sur la chaussée trempée et brillante, soulevant des gerbes de pluie. Personne, à cette heure de la nuit, n’avait envie de récupérer une jeune femme ivre et à moitié nue.

Elle supplia encore, elle supplia plus fort : « Ar-rê-te-toi ! Pour l’amour du ciel, ar-rê-te-toi ! ».

Enfin, un véhicule ralentit et la laissa monter.

Quant aux deux autres filles, elle n’en entendit plus parler.

Trois mois auparavant

« En repensant à ses parents, il comprit combien il appartenait désormais à d’autres, à quelqu’un qui le traînait de-ci-de-là, avec ces soldats dont il ne voyait que les jambes, avançant au pas dans un nuage de poussière. À force de voir défiler maquis, vallées, clairières, il finit par avoir le sentiment que le monde était immobile, et que c’était lui qui avançait sans but et sans direction. Il entendait, loin devant lui, le grondement des charges, le cliquetis des armes et les appels à l’aide. »

Pour tromper l’ennui des longues nuits glaciales dans les tranchées et résister à l’envie de se pinter à l’eau-de-vie de prune, Milos s’était mis à lire. Autour de lui déferlaient des vagues de haine contenue mais prête à exploser à tout instant.

Il avait, au cours de sa vie, peu lu et peu étudié. Il cherchait désormais à comprendre. Peut-être s’imaginait-il qu’il tirerait un jour avec plus de conviction. Il pourrait ensuite partir au loin, pourquoi pas en Europe, où l’on se saoule au champagne et où vivent des types comme Duvall.

1

« Bienvenue à l’Hôtel de Paris. » Antoine, le vieux portier de l’hôtel, avait répété ces mots bien des fois depuis vendredi matin, à chaque arrivée de nouveaux clients.

Taxis et limousines aux vitres teintées défilaient sans discontinuer, comme dans un manège, devant le tapis rouge de l’entrée flanquée de vasques d’hortensias qui s’épanouissaient en un joyeux camaïeu de violets.

Le portier esquissait un salut avant ses paroles de bienvenue, prononcées d’un ton aimable et mesuré.

Grand, des moustaches et une barbichette taillées avec soin : son visage n’était pas sans évoquer certaines peintures flamandes. En trente années de service, son ventre s’étant arrondi avec l’âge, il avait dû changer la taille de sa livrée rouge feu, aux boutons dorés et au haut-de-forme noir, détails qui ne faisaient qu’accentuer son élégance naturelle. Le timbre de sa voix, lui, était resté le même, comme s’il l’avait essayé maintes et maintes fois, jusqu’à trouver le plus adapté à l’atmosphère des lieux. Cordial, jamais servile, selon la consigne du directeur, qui ne manquait pas une occasion de rappeler à son personnel que les clients les plus gâtés « dépensent des milliers d’euros par nuit pour être choyés et se sentir comme chez eux. » Stratégie marketing pour se distinguer du service impersonnel des grandes chaînes hôtelières.

Les habitués le connaissaient et lui rendaient son salut.

« Bonjour, Antoine. Le temps nous jouera-t-il un mauvais tour cette année encore ? » demandaient-ils, le regard levé vers les nuages que le mistral poussait en direction du golfe de Monte-Carlo.

Comme chaque année, à la veille du Grand Prix, le bulletin météorologique suscitait quelques inquiétudes aux spectateurs comme aux organisateurs. En mai, les orages sont fréquents, mais tradition oblige, la course avait toujours lieu à cette période-là, revendiquant clairement son statut de caprice de la saison. Si la piste est mouillée, les probabilités d’accidents augmentent, et ainsi la dose d’émotions et d’adrénaline, de même que la possibilité qu’un outsider remporte le trophée.

De nombreux passionnés se préparaient à assister au spectacle, enveloppés dans des imperméables en plastique jaunes et rouges, qui leur donnaient des allures de produits de supermarché.

L’invasion de la principauté avait débuté quelques jours auparavant. Sur la corniche s’étirait une file de voitures, dont la tôle, chauffée à blanc par le soleil, renvoyait des reflets éblouissants. Les supporters de Ferrari entonnaient des chants et agitaient des drapeaux. Pour eux, l’écurie rouge était devenue une religion, un mythe italien, quand bien même le pilote était allemand, les pneus chinois et les ingénieurs anglais.

Les sens de circulation se trouvaient modifiés par le tracé de la piste. Garde-fous, tribunes et barrières de sécurité étaient dressés aux endroits les plus célèbres : les virages du casino, du tabac, de la piscine et de la Rascasse.

Les chanceux avaient réussi à obtenir une place à la fenêtre d’un appartement, ou bien ils s’étaient vus inviter sur un des yachts amarrés par centaines, en double et triple file, le long du parcours. Ces privilégiés se mêlaient aux clients des grands hôtels, aux propriétaires de bateaux et aux sujets de la principauté. Aristocrates, cheiks, banquiers et résidents fiscaux se préparaient à un bain de mondanités, entre soirées privées à bord d’un bateau et fêtes sponsorisées par de célèbres marques.

Le rite allait se répéter, pareil aux orages de printemps.

Bernard Bastiani, commissaire de la brigade criminelle, était arrivé à son bureau depuis quelques minutes, sur le coup de neuf heures, lorsque son portable sonna.

« Commissaire, venez immédiatement, il s’est passé une chose… à peine croyable… terrible ! » La voix du policier trahissait son agitation. « Terrible », répéta-t-il à deux reprises avant de parvenir à indiquer l’adresse.

Enfin, les mots sortirent de sa bouche :

« On vous attend au port.

— Au port ? Lequel ?

— Fontvieille. »

Bastiani soupira avec agacement. Cet appel l’empêcherait certainement d’assister aux essais du Grand Prix. Il avait pourtant au fond de sa poche deux billets pour la tribune des Piscines. « Demain, je t’emmène à la course, rien que nous deux », avait-il promis à son fils.

Il écrasa sa première cigarette de la journée, une fine et fade Philip Morris bleue.

Il essayait de dire adieu à ses Marlboro. Le cardiologue avait été catégorique : « Le tabac, la bonne chère, la vie sédentaire, l’alcool : il va vous falloir renoncer à quelque chose. »

Son médecin, Mario Vardelli, était d’origine italienne. Les deux hommes s’étaient liés d’amitié, et le cardiologue lui donnait de précieux conseils, qui tombaient néanmoins dans l’oreille d’un sourd, bien qu’ils soient réitérés après chaque contrôle de routine, électrocardiogramme et test d’effort.

Bastiani reposa deux dossiers sur son bureau, serra son nœud de cravate et sortit d’un pas rapide du commissariat de police, un immeuble de style néoclassique qui s’élevait sur la place du Casino.

Commençait pour lui une journée totalement imprévue.

Après vingt ans de service dans les banlieues de Paris, Montpellier et Marseille, il s’était décidé (ou pour être tout à fait exact, il s’était résigné) à quitter la première ligne.

Cela faisait deux mois qu’il avait pris ses fonctions à Monte-Carlo. Il connaissait la ville en tant que touriste, avait une fois visité le Musée océanographique et avait souvent entendu dire : « Ici, il ne se passe jamais rien. »

« La retraite fait plus de morts que la délinquance », avait-il plaisanté avec ses collègues marseillais lors de son pot de départ.

Il commençait à y croire un peu, tandis qu’il lisait avec ennui des procès-verbaux de vols et des plaintes de voisins pour tapage nocturne.

Les principales activités de la police consistaient à mettre des contraventions pour stationnement interdit ou à adresser des semonces aux touristes qui jetaient leurs déchets sur la voie publique. Pas un coin du Rocher n’échappait au regard d’une caméra de vidéo-surveillance. Devant les bijouteries et les boutiques de mode, le nombre d’agents de sécurité qui, avec leur costume anthracite semblaient plus discrets et plus chics que les clients eux-mêmes, se multipliait. Entre les gratte-ciel accrochés à la colline et les hôtels particuliers pompeux du bord de mer, partout, la sûreté était une sensation physique, enveloppante et rassurante.

Contrairement à la Côte d’Azur, où la délinquance frappait régulièrement touristes et riches retraités, dépression, violence et malheur n’avaient pas droit de cité dans la principauté. Un délit était un fait rarissime.

« Qu’est-ce qu’il a bien pu se passer de si terrible ? » marmonnait le commissaire en remontant la rue Louis-Auréglia au volant de sa Renault blanche et bleue.

Il ne lui fallut que quelques minutes pour rejoindre la zone portuaire, dominée par l’imposant édifice de marbre gris qui accueille le Musée océanographique. Il n’alluma pas sa sirène, ne souhaitant pas ternir l’ambiance festive du Grand Prix. Et il se dit que l’agent, un jeunot chargé de veiller à la tranquillité des yachts amarrés au port, avait peut-être exagéré.

Fontvieille, ou Fontevegia, comme l’appellent encore les habitants d’origine italienne, était un luxueux quartier neuf. Afin de satisfaire les demandes de logements et de pontons d’amarrage, la principauté avait accru sa superficie de la seule façon possible : en gagnant du terrain sur la mer.

« Commissaire, rejoignez le quai Rey à hauteur du restaurant le Michelangelo. »

L’agent avait retrouvé ses esprits et le guidait par radio, donnant ses indications d’un ton professionnel.

Bastiani se gara de travers devant le restaurant, se contrefichant des regards réprobateurs de quelques Monégasques. Il parcourut une vingtaine de mètres à pied et arriva à l’échelle qui menait au quai. L’agent l’accompagna jusqu’à la zone délimitée par un ruban adhésif rouge.

Une petite foule s’était massée là, tendant le cou pour observer ce périmètre à l’odeur de malheur, qui déliait les langues de parfaits inconnus. En cas d’accidents, les curieux se ressemblent tous.

Bastiani se glissa sous le ruban. Il songea que par le passé, il aurait sauté par-dessus : un regret pour son agilité perdue, mais qu’il se promettait de retrouver. Avec un petit régime et un peu de sport.

Il salua ses collègues. Un agent souleva un drap blanc, révélant le cadavre d’un homme retrouvé dans une benne à ordures.

C’étaient les agents de nettoyage de nuit qui avaient donné l’alerte.

Malgré sa grande habitude des homicides sanglants, Bastiani comprit l’agitation du policier qui l’avait prévenu.

L’homme était à moitié nu, les mains attachées derrière le dos par des lambeaux de drap bleu. Des détritus s’étaient collés au sang séché. Le meurtrier lui avait coupé la gorge et avait pratiqué une incision en forme de croix sur son front. Et, mutilation obscène et humiliante, il lui avait tranché les testicules.

On ne distinguait à première vue aucune blessure par balle. L’assassin, quel qu’il soit, avait voulu une mort lente, qui l’aurait fait souffrir jusqu’à son ultime soupir, comme pour un rite sacrificiel.

Bastiani se dit que le meurtre n’avait pas été commis au port. « Ils l’ont tué ailleurs et ils sont venus jeter le corps ici », déclara-t-il aux policiers, qui semblèrent acquiescer.

Ils ne le connaissaient pas encore très bien, mais ils avaient consulté son cv sur l’intranet afin de s’adapter au mieux à leur nouveau supérieur. Ils pouvaient se fier à un homme d’expérience et de bon sens, qui, dès ses premiers jours de service, avait laissé entendre qu’il ne serait pas tout le temps sur leur dos.

Le système de surveillance ayant été renforcé en vue de la compétition et de l’affluence des touristes, l’hypothèse avancée par le commissaire était la plus vraisemblable. Bars et restaurants étaient ouverts jusque tard le soir, tandis que de jeunes amoureux se promenaient et que les marins, sur les ponts, lustraient bites d’amarrage et poignées de porte.

Le commissaire donna ordre de chercher des témoins. Ses hommes interrogèrent serveurs et gérants de bars, sur le front de mer. Personne n’avait rien vu. Le crime avait probablement été commis après la fermeture.

Mais l’expérience lui suggérait aussi d’autres hypothèses.

Avec les années, il avait appris que le travail d’un bon enquêteur est fait de méthode, de vérifications et de détails en apparence insignifiants mais qui finissent par donner une vue d’ensemble et mener à l’assassin. Il savait qu’il ne lui faudrait écarter aucune piste. Il éprouvait une certaine satisfaction lorsque des enquêteurs et des magistrats plus célèbres que lui, de ceux que l’on voit dans les journaux ou à la télévision, commettaient d’énormes bévues parce qu’ils se fiaient plus à leur aura qu’à l’expérience et à la minutie de l’enquête.

La scientifique passa chaque centimètre du quai au peigne fin. Les agents ramassèrent des mégots de cigarettes, un gant égaré, deux canettes de Coca-cola, une bouteille au cou aussi mutilé que celui de la victime. Un des hommes prit des dizaines de photographies avec un appareil à même de capturer la scène du crime à trois cent soixante degrés, pour ensuite l’analyser dans les moindres détails. Un autre sortit d’une mallette le matériel pour procéder au prélèvement des traces d’ADN.

L’aspect rituel du crime tourmentait Bastiani et il finit par s’en ouvrir à ses hommes : « C’est difficile de traquer les maniaques car on les prend bien souvent pour des personnes normales. »

Une demi-heure environ s’écoula. Son portable sonna à nouveau.

« Bonjour, commissaire. Vous voudrez bien excuser cette mauvaise blague, mais vous arrivez à Monte-Carlo et voilà que les ennuis commencent ! Et en plus, justement la veille du Grand Prix ! On m’a tenu informé. C’est horrible. Y a-t-il des indices ? Vous êtes-vous déjà fait une idée ?

— Nous procédons aux prélèvements légistes et nous recherchons des témoins. Pour l’instant, rien d’intéressant. Aucune disparition ne nous a été signalée. L’homme n’a pas l’air d’être un SDF. Les pieds, les mains… la peau est lisse, les ongles coupés. La cinquantaine. Ça m’a tout l’air d’une mise en scène de psychopathe.

— Commissaire, n’y voyez aucune interférence, faites ce que vous devez faire, bien sûr, mais permettez-moi toutefois de vous recommander la discrétion. Essayons de ne pas impliquer les journalistes, du moins pendant quelques jours. D’autant qu’ils auront bien autre chose à faire ce week-end. George Clooney et Madonna vont arriver. Pas de conférence de presse avant lundi, voulez-vous. »

Bastiani s’apprêtait à répondre, mais il se retint. Avant, dans d’autres circonstances, il l’aurait fait, sans y aller par quatre chemins ni mâcher ses mots, même s’il s’adressait à un supérieur. Il ne supportait pas l’arrogance des chefs, et surtout de bafouer les règles pour faire plaisir à quelqu’un. Mais il venait de prendre ses fonctions et n’avait donc pas encore ses marques. Et puis il n’avait aucune envie d’envenimer dès à présent ses relations avec Vallaud. C’est auprès de lui qu’il passerait ses dernières années de carrière. « Après tout, pensa-t-il, tu es venu ici pour être pépère, non ? »

« Putain, que rien ne vienne troubler le paradis des riches ! », râla-t-il. Mais à mi-voix.

Il ouvrait une enquête sur un homicide macabre, événement « impossible » sur le Rocher, mais les autorités s’inquiétaient avant tout du retentissement de l’affaire et de la sérénité de la principauté.

La recommandation de Jean-Pierre Vallaud, directeur général des Services judiciaires de Monaco, l’équivalent du ministre de la Justice, devait être suivie à la lettre.

Du moins pour l’heure.

2

Le commissaire prit les dispositions de routine — contrôles routiers, vérification des personnes disparues, signalisation à Interpol —, puis il salua ses hommes et alla déjeuner Chez Peppino, une pizzeria de Fontvieille.

L’intérieur était décoré avec modestie et, avec ses nappes à carreaux et ses photographies du Vésuve et de la tour de Pise accrochées au mur, l’endroit ressemblait à beaucoup de ces restaurants italiens de guide touristique.

La pizza était croquante et bien levée, à la napolitaine, juste comme il l’aimait.

Peppino, le propriétaire, avait installé un four à bois, pourtant interdit par les lois sanitaires de la principauté. Le commissaire en avait eu vent, mais il avait fermé les yeux.

Peppino était la première personne à lui avoir plu à Monaco. Malgré ses origines méridionales et un métier qui favorisait l’embonpoint, il était grand et sec, avec des yeux bleus et un restant de cheveux blonds.

Peppino passait plus de temps à discuter avec lui qu’avec ses autres clients. Ils échangeaient des plaisanteries sur le foot et les femmes, sujets de prédilection des hommes seuls, surtout s’ils sont d’origine italienne.

« Ciao ! Alors, combien en as-tu empoissonné aujourd’hui ? » le taquina Bastiani avec un sourire. Même dans les moments les plus critiques, il s’efforçait de paraître calme. Et son sourire, regard en biais et tête penchée, inspirait la sympathie.

Le commissaire s’assit à une table d’angle qui lui permettait d’observer les passants. Il jeta un œil distrait aux gros titres de Nice-Matin, consacrés au Grand Prix, aux résultats des essais et à l’arrivée des stars.

Il n’avait pas faim. La vue du cadavre lui avait noué l’estomac et il ne parvenait pas à se sortir de la tête l’image de l’entrejambe de l’homme, le sang caillé, la plaie autour du pénis inerte.

Quelques années plus tôt, il avait mené une enquête sur une secte de fanatiques qui campaient dans une bâtisse de campagne aux environs de Montpellier. Les rites se fondaient sur un obscur symbolisme sacrificiel : blessures, scarifications et coups de fouet. La victime, une jeune serveuse séduite par le gourou du groupe, en avait réchappé, mais elle avait été torturée.

Lui revinrent en mémoire les lieux, les aveux, les cérémonies répugnantes et maléfiques, à mi-chemin entre horreur et ridicule. Puis il se remit à rire avec Peppino.

Depuis sa demande de mutation, Bastiani s’était imposé de prendre son temps. À presque cinquante ans, fatigué et marqué par ses années de service, il pouvait s’autoriser un peu de recul. Il passerait donc le week-end en famille et étudierait l’affaire dans son salon.

Originaire de Nice, il avait voulu retourner vivre dans sa ville natale. Grâce à ses états de service, il avait obtenu le poste. Les accords entre la principauté et la France lui donnaient droit à une résidence principale et à un logement de fonction, mais il préférait rentrer chaque soir chez lui, à Nice, pour passer plus de temps auprès de son fils et de son épouse, Adriana.

C’était elle qui lui avait demandé de sacrifier un peu sa carrière à la naissance d’Andreas, enfant espéré et attendu depuis longtemps. Au bout de quinze ans de mariage, ils avaient commencé une nouvelle vie : tranquille, après de trop nombreuses séparations forcées.

Bastiani présentait cette période comme « sereine », qui n’est pas synonyme d’heureuse. Ses angoisses remontaient à la surface et le calme plat qui régnait à Monaco n’aidait pas à les faire taire. Il avait pris une décision et s’efforçait chaque jour de se conforter dans ce choix, tiraillé entre les regrets et les bonnes résolutions.

Pendant de longues années, il avait loué un appartement dans sa ville d’affectation. Il rentrait à Nice un week-end sur deux, sauf en cas d’empêchement de dernière minute.

Le jour où Adriana apprit qu’elle était enceinte, elle lui extorqua une promesse. Elle lui téléphona alors qu’il faisait une descente de nuit, en banlieue marseillaise, pour arrêter une bande de dealers qui s’étaient retranchés dans un entrepôt désaffecté avec des grenades et des kalachnikovs. Il n’y avait pas pire moment pour apprendre sa paternité prochaine.

« Excuse-moi, je te rappelle plus tard. Oui, bien sûr que c’est promis, comme tu veux… » répondit-il tout en vidant le chargeur de son Beretta.

Il ne tint parole que bien plus tard. Quand il se décida enfin à demander sa mutation, Andreas venait de fêter ses huit ans.

Bastiani conservait un certain charme, malgré les marques des ans et du stress inhérent à son métier, et son ventre d’homme d’âge mûr, qui avait tendance à passer par-dessus la ceinture de son pantalon. Avec son long nez droit et ses yeux noirs, intenses et brillants, il avait gardé un air à la fois rêveur et insolent.

Son grand-père était arrivé dans le Midi avec les vagues migratoires du début du XXe siècle. À cette époque-là, les Italiens partaient travailler dans les mines de Lorraine ou sur les chantiers de Provence. Son père avait ouvert une pizzeria en banlieue de Menton. Il avait fait des sacrifices pour lui payer des études et était fier de son entrée à l’école de police. Ce n’était pas tous les jours qu’un fils d’immigré devenait haut-fonctionnaire.

Peppino s’approcha pour prendre sa commande.

« En plat du jour, j’ai des lasagnes à la viande ou des orecchiette des Pouilles.

— Désolé, mais je n’ai pas très faim. Je vais prendre une salade avec de la mozzarella. Pas de vin.

— Comme tu veux, commissaire, mais tu ne sais pas ce que tu rates !

— Tu dis toujours la même chose, mais tu sais bien que je suis au régime. Ce sera pour la prochaine fois. Tu m’excuses une minute : je passe un coup de fil et je suis à toi. »

Il appela sa femme.

« Salut, je rentrerai de bonne heure ce soir.

— D’accord. Qu’est-ce que tu veux manger ?

— Je ne sais pas… On pourrait peut-être se faire un ciné ? »

Il avait envie de se détendre et d’oublier ses idées noires. Et il ressentait chaque jour un peu plus le besoin de se racheter auprès d’elle, en lui consacrant davantage de temps et d’attentions. Elle n’avait jamais manqué de rien, mais il l’avait délaissée. Les femmes s’en rendent compte, et elles ne le pardonnent pas toujours.

Ils s’étaient rencontrés au lycée Henri IV, à Nice. Après le baccalauréat, ils avaient pris des chemins différents. Bernard était parti pour la Bretagne, où il avait intégré l’école de police de Saint-Malo. Adriana, elle, avait fait des études d’économie à l’université de Nice. Ensuite, elle avait travaillé à la mairie, comme responsable des appels d’offres, mais elle avait démissionné après la naissance de leur fils.

Un jour, elle avait fait le compte de leurs années effectives de mariage : en défalquant les absences, elle en arrivait à la moitié environ. Son mari avait privilégié son métier. Ce qu’il avait reconnu.

« Etre policier est une vocation, lui avait-il dit quelques jours après la noce.

— Oui, mais pas au même titre qu’être prêtre… », avait-elle rétorqué.

Il avait été un époux fidèle, en dépit des tentations d’une vie solitaire et d’un charme qui facilitait les conquêtes.

Une fois seulement, lorsqu’il travaillait à Marseille, il s’était épris d’une jeune collègue. Un flirt de quelques semaines, pas important au point de changer sa vie. Et quand il avait senti monter l’attirance physique, il avait décidé de mettre fin à leur relation. Elle lui avait fait des scènes devant tout le monde, ce qui lui avait causé quelques soucis auprès de ses supérieurs, qui avaient néanmoins choisi de fermer les yeux. Il ne méritait pas que sa carrière soit entachée par un moment de légèreté.

Adriana n’était pas naïve, mais elle s’était résignée aux inquiétudes de Berni, qu’elle supportait afin que la famille reste soudée.

3

Il paya l’addition et repassa au bureau pour taper son rapport. Il alluma son ordinateur et ouvrit un nouveau fichier qu’il nomma « Grand Prix », titre qui lui vint naturellement, comme pour mettre un peu de distance entre l’enquête et l’horreur.

Age présumé : la cinquantaine. Maigre, 1m75 environ, peau claire.

Il résuma les détails macabres de la découverte et joignit quelques photographies prises avec son iPhone. Il téléphona à Philippe Louvrier, un ami de ses années d’école de police, détaché au siège d’Interpol, à Lyon. Louvrier, expert informatique, travaillait à la section des passeports et papiers d’identité volés. Bastiani espérait qu’il pourrait lui fournir quelques informations utiles sur la base des signalements de personnes disparues.

Les serveurs de la police internationale reçoivent en temps réel, de partout dans le monde, des millions de données relatives à des assassins, des terroristes, des délinquants et des personnes disparues ou contre lesquelles une plainte a été déposée. Les signalements sont alors reliés aux passeports, aux numéros de matricule d’armes, aux voitures volées, aux photographies signalétiques, aux portraits-robot, aux clichés de butins et aux analyses ADN. Tout le mal produit par l’humanité est capturé en une seconde, en un clic.

« Mais dans notre méga-cerveau, tu ne trouves rien sur ceux qui ont un casier judiciaire vierge. »

Philippe appelait « méga-cerveau » la base de données d’Interpol.

« À partir de l’ADN, on peut reconstituer un portrait-robot qui correspond à un suspect sur soixante-dix millions. Mais si on ne dispose pas d’au moins un élément de comparaison, il est difficile d’obtenir des résultats. Le respect de la vie privée des citoyens est notre règle d’or, rappela Philippe d’un ton formel, dont Bastiani ne savait trop quoi penser.

— C’est bon, j’ai compris… Laisse tomber.

— En tout cas, ça m’a fait plaisir d’avoir de tes nouvelles, Berni ! Tu t’amuses, entre les accidents de la route et les vieilles héritières ?

— Tu sais bien, à Monaco, on ne meurt que de sa belle mort. Je te rappelle dans quelques jours. Et puis quand tu veux venir te baigner sur la Côte d’Azur, tu es le bienvenu ! »

Il raccrocha. Une visite de son ami lui aurait fait plaisir, mais il ne comptait pas trop dessus.

Philippe avait un air d’éternel étudiant en école d’ingénieur, bien qu’il ait dépassé la cinquantaine. Il portait des lunettes à verres épais et monture rétro, en écaille de tortue et métal doré.

Célibataire et introverti, il appartenait à cette catégorie de fonctionnaires qui ont épousé leur travail. Il vouait au web une confiance absolue. Sa capacité à croiser des données et à effectuer des recherches à partir d’échantillons génétiques avait contribué au succès d’enquêtes complexes, et ainsi au prestige de son organisation. L’analyse des données du méga-cerveau était chez lui une idée fixe, le début et la fin de toute enquête, de tout problème, de toute menace pesant sur l’humanité. « Si nous pouvions étendre le système, il n’y aurait plus un terroriste dans la nature. Mais de nombreux états refusent de collaborer ou ne possèdent tout simplement pas les capacités techniques ou financières. »

L’année précédente, il avait traqué un pédophile canadien, un jeune professeur qui racolait les enfants d’une école en périphérie de Bangkok pour ensuite poster en ligne des photos obscènes. Philippe avait réussi à le localiser dans une sordide pension de la capitale thaïlandaise et à le faire arrêter. Sur les photographies trouvées sur Internet, il était impossible de le reconnaître, mais l’étiquette de la boisson sur la table de chevet avait fourni un premier indice d’importance. Elle était fabriquée dans une usine de Thaïlande. Sur l’étiquette, agrandie un nombre incalculable de fois, on pouvait distinguer le code barre. Philippe avait ainsi pu remonter au stock vendu par le distributeur régional, et enfin au bar où elle avait été achetée et à la pension qui se trouvait à proximité. Ce fut la plus grande chasse à l’homme jamais organisée par Interpol avec l’aide d’Internet.

Bastiani se dirigea vers le parking où il garait sa Mini Cooper rouge au toit blanc. Il n’utilisait jamais sa voiture de service pour rentrer chez lui. Par honnêteté, mais aussi parce qu’il aimait faire l’idiot dans les virages de la Provençale, comme lorsque, gamin, son père lui avait acheté sa première voiture, une Mini, justement, rouge avec le toit blanc, de la légendaire série qui, dans les années soixante, avait remporté le rallye de Monte-Carlo.

Les terrasses des cafés débordaient de touristes et de supporters un peu débraillés. Il faisait très chaud et une chape d’humidité pesait sur l’asphalte brûlant, procurant une désagréable sensation d’étouffement. Le mistral était aux aguets.

Dans la voiture, il alluma la radio. Les titres étaient en grande partie consacrés à la grille de départ, après la journée d’essais. En première ligne, une Mercedes et une Ferrari.

Le journaliste dressait la liste des stars déjà présentes à Monaco et annonça les arrivées importantes prévues pour le lendemain. « Au port, il ne reste que des places en troisième file, tous les hôtels affichent complet… », ajouta-t-il du ton complice de la radio officielle. Pas un mot sur la découverte du cadavre.

Son Excellence avait été exaucée.

4

Le vol Air France atterrit, comme prévu, le lundi matin à neuf heures.

Robert Labrosse, qui exerçait en tant que magistrat à Monaco, s’étira bras et jambes, engourdis par le long voyage en classe touriste, embrassa sa femme assise à côté de lui et réveilla les enfants, qui dormaient encore sur la rangée de derrière, serrant leurs peluches contre eux. « Nous voilà de retour à la maison, c’est reparti. » Une banalité, mais que dire d’autre après huit heures de vol, déphasé par le décalage horaire et l’inconfort des sièges, dont le standing est de nos jours inversement proportionnel aux restrictions budgétaires des compagnies ? Sans parler du service à bord.

Mais ça avait été de bonnes vacances, promises depuis un moment déjà à toute la famille. Une semaine à New York, à Disneyland : un compromis pour satisfaire chacun. Une fois arrivés au parc d’attractions, ils s’étaient rendu compte qu’une semaine ne suffirait pas pour faire tous les manèges. « Nous reviendrons », avait promis le juge d’instruction, levant sa main droite comme pour signifier « je le jure », à l’instar des témoins appelés à la barre.

Un taxi Mercedes, réservé par sa secrétaire, les attendait à la sortie de l’aéroport. Il les conduisit à la villa provençale qu’ils louaient de mai à septembre sur les hauteurs de Nice. Blanche, des persiennes bleu ciel et un bougainvillée pourpre grimpant le long du portique. Depuis la colline, la vue était splendide. Par beau temps, ils dominaient le golfe de Nice et la silhouette de la côte jusqu’à la Ligurie.

Labrosse s’attarda le temps d’ouvrir la maison et de descendre les bagages. Il avala avec une grimace un café trop allongé, pria sa femme de se décider à acheter une machine Nespresso et demanda au chauffeur de le conduire à Monte-Carlo.

Caroline l’embrassa sur la bouche et arrangea son nœud de cravate.

« Tu ne veux pas te changer ? Tu as une tache sur ta veste et ton pantalon est tout chiffonné…

— Je suis en retard. Je voudrais être au bureau avant le déjeuner. Une semaine de travail m’y attend.

— Comme tu veux. À ce soir, alors. » Elle le salua et repartit s’occuper des valises et des enfants.

Caroline était une parisienne qui paraissait plus jeune que ses trente-cinq ans. Des cheveux châtains coupés au carré, longiligne, elle était le genre de femmes que l’on dit jolies et que les publicités transforment en stéréotype de la femme au foyer BCBG, avec son maquillage impeccable et un brushing qui semble avoir tout juste été fait.

Elle avait étudié le droit à la faculté de Nice et voulait devenir avocate, mais elle avait finalement choisi la vie de famille. Aucun regret, aucun renoncement. Le mari et les enfants d’abord. Etre l’épouse du juge Labrosse lui conférait à ses yeux une certaine importance, en plus d’un rôle public. Fêtes de bienfaisance, réceptions, vernissages : il n’y avait pas un événement auquel elle n’était invitée. Grâce à ses compétences juridiques, il lui arrivait de conseiller son époux, sans pour autant s’immiscer dans le secret de l’instruction.

Labrosse prit place à l’arrière plutôt qu’à côté du chauffeur, comme il avait coutume de le faire. Il n’aimait pas arriver au bureau en représentant de l’autorité constituée, mais il était fatigué et il essaya de s’assoupir pendant le trajet. Il retira ses mocassins, espérant pouvoir les remettre malgré ses pieds gonflés par le long voyage. Mais le chauffeur de taxi l’empêcha de fermer l’œil.

« Vous voulez le journal ? » lui demanda-t-il en le lui tendant tandis qu’il tenait son volant de l’autre main.

Labrosse parcourut la première page. La une, consacrée au Grand-Prix, arborait la photo du vainqueur qui, du haut du podium, aspergeait de champagne la foule des supporters.

Le titre qui se détachait clairement de la deuxième page le fit frissonner. Mystérieux homicide à Fontvieille. Le sous-titre précisait : « Un corps mutilé est découvert au milieu des poubelles ».

Un fait retentissant était survenu pile pendant sa semaine de congés. « Corps mis en pièces », écrivait, avec un sens de l’exagération, le journaliste de Nice-Matin. Aucun membre de la presse n’avait vu le cadavre de près.

Il regretta que l’enquête puisse être confiée à un autre que lui. Mais c’était sa faute : il était parti en vacances sans laisser de coordonnées. Son implication professionnelle se limitait aux horaires de bureau et il oubliait son travail sans se faire prier.

Labrosse était un magistrat très apprécié de la direction des Services judiciaires, car il se gardait bien de prendre des initiatives allant à l’encontre des directives. Elégant et courtois, il était un parfait représentant de l’administration.

« Faites vite, s’il vous plaît, ordonna-t-il au chauffeur qui, sachant qu’il transportait un homme de loi, prenait bien soin de respecter les limitations de vitesse. Faites vite », répéta-t-il, comme s’il était possible de récupérer le temps passé à Disneyland.

Midi sonnait à l’horloge comme le taxi s’arrêtait devant le palais de justice, un édifice en marbre blanc construit dans les années trente, à la façade tarabiscotée et pompeuse, avec de larges fenêtres à deux baies dans le style roman.

Labrosse gravit l’escalier en fer à cheval. Au bureau, il constata qu’il était le seul à s’inquiéter. La routine du tribunal ne semblait en rien bouleversée.

« Bonjour, monsieur le Juge, avez-vous passé de bonnes vacances ? lui demanda Marie, la secrétaire, en s’approchant du bureau l’agenda à la main.

— Y a-t-il eu des appels ?

— Oui, deux : le commissaire Bastiani, il y a deux heures environ, et la direction générale. Le juge Vallaud vous recontactera. Je vous rappelle votre rendez-vous chez le dentiste, aujourd’hui, à cinq heures. Et le dîner au Rotary Club, à huit heures.

— Oui, bien sûr. Veuillez me passer Bastiani sur ma ligne directe. »

Il préféra téléphoner au commissaire avant de s’entretenir avec son supérieur, pour éviter de donner l’impression de tomber de la lune.

L’enquête n’avait encore été confiée à personne. Procédure inhabituelle, mais en période de Grand Prix, il pouvait arriver que la machine judiciaire laisse passer le week-end.

Il avait la gorge sèche et se sentait gêné par sa chemise qui collait à sa peau. Il comprit qu’il ne transpirait pas à cause de la chaleur mais du fait d’un stress inutile.

Le juge et le commissaire se connaissaient à peine, ne s’étant jamais côtoyés. Bastiani avait esquivé les premières réceptions officielles qui s’étaient présentées. Il avait décidé de fuir les mondanités. Mal à l’aise en présence de certaines personnes, craignant de commettre un impair, il les évitait tout bonnement. Tous auraient vu en lui, rien qu’à ses vêtements et à ses horribles cravates violettes, le flic de province. Si sa femme s’avisait de toucher à sa garde-robe, Bastiani rétorquait que sa tenue était celle des fonctionnaires français et qu’il ne se sentirait pas à sa place en se conformant aux raffinements du Rocher.

Il portait des vêtements en fresco gris, été comme hiver, et des chaussures noires à lacets avec une semelle en caoutchouc. Lors des soirées pluvieuses, il enfilait un Burberry délavé, la seule touche transgressive et personnalisée.

« J’ai appris la nouvelle, commissaire. Y a-t-il des indices ?

— Nous attendons les rapports de la brigade scientifique et du légiste.

— J’ai lu dans le journal que le corps avait été coupé en morceaux.

— Des foutaises ! Ils ne savaient pas quoi écrire… Aucun journaliste n’a vu le corps. Nous avons sécurisé la zone et personne n’a pu approcher. Le meurtre a dû se produire dans la nuit de jeudi à vendredi. J’ai l’impression que le cadavre a été déposé là. Peut-être que l’homme était déjà mort. Il a été torturé, ça c’est certain.

— La presse n’a pas été prévenue ? Même les journalistes français n’ont rien cherché à savoir ?

— Il y avait le Grand Prix, nous n’avions aucun élément, Vallaud a incité à la réserve. Vous savez bien comment ça se passe… » Bastiani laissa sa phrase en suspens. Puis il changea de ton : « Franchement, je me fiche pas mal de la presse et des appels à la prudence de Vallaud. Il y a un assassin dans la nature, peut-être un psychopathe, ce qui serait pire. Les assassins ont un but. En général un seul. Les psychopathes frappent en série… Voulez-vous qu’on se retrouve pour faire le point ?

— Mieux vaut se voir hors du tribunal. Des journalistes campent en salle de presse et il serait impossible d’éviter les questions.

— Et difficile, aussi, pour le moment, d’apporter des réponses. Quel endroit vous arrangerait ?

— Pensez-vous pouvoir passer me prendre en voiture pour que nous allions à la morgue ?

— Ça va vous couper l’appétit ! »

Bastiani se reprocha cette liberté, mais il se dit qu’être moins guindé avec le magistrat serait utile à l’enquête et à la sérénité de son travail.

La morgue était une particularité de la principauté. Une société concessionnaire du gouvernement, la Sommata, s’occupait de tout : funérailles, crémation, transfert de la dépouille à l’étranger ou sépulture dans les niches mortuaires du cimetière de Monaco. Toutefois, résider sur le Rocher demandait de gros moyens, même après son décès.

Bastiani ne tarda pas à rejoindre l’arrière du tribunal. Labrosse l’attendait à l’angle. Alors qu’il s’arrêtait le long du trottoir et ouvrait la portière de la Mini, Bastiani remarqua l’élégance du juge : costume en gabardine coloniale, mocassins Church’s marron, cravate Marinella de soie à pois qui tranchait avec le blanc de sa chemise. Il semblait tout droit sorti d’une boutique de mode italienne, malgré son pantalon froissé. Longiligne et sec, on voyait que son corps faisait l’objet de soins attentifs et réguliers : gymnase, jogging, massages, calcul scrupuleux des calories. Le visage était à la hauteur du physique. Des cheveux coupés court et un léger voile de gel. Une fine barbe, soigneusement taillée, lui conférait une certaine maturité à défaut d’un air plus viril.

« Il ne manquait plus qu’un juge Armani », avait soupiré Bastiani la première fois qu’il l’avait rencontré.

Labrosse était né à Monte-Carlo. Son père, dirigeant d’une grande entreprise de BTP sur la Côte d’Azur, l’avait aidé à mener une vie bien plus confortable que son salaire de simple magistrat ne pouvait lui offrir.

Il était l’exact opposé de Bastiani, le commissaire de province, avec ses fringues quelconques de fonctionnaire de l’Etat.

5

Durant le trajet, ils échangèrent des banalités. Labrosse lui raconta ses vacances en famille à Disneyland, le commissaire imagina y emmener son fils pour Noël et s’enquit du prix du séjour. « Ils n’ont pas de problèmes d’argent, nos magistrats », se dit-il.

Il se gara à quelques dizaines de mètres, rue Grimaldi. La morgue était surveillée par des policiers. Bastiani demanda à l’agent de service s’il y avait eu des visites au cours des dernières heures, mais il connaissait déjà la réponse. Personne n’était venu s’enquérir du mort.

Ils entrèrent. À l’intérieur, l’air était froid et aseptisé, imprégné d’une désagréable odeur de désinfectant. Un homme, le visage à moitié dissimulé derrière un masque, leur ouvrit la porte du tiroir frigorifique, tira le chariot et souleva le drap blanc. Le cadavre avait été recomposé pour procéder à l’autopsie.

Le médecin légiste avait rédigé des conclusions qui, en substance, confirmaient ce que Bastiani avait constaté de ses propres yeux. Outre les mutilations, le rapport décrivait la blessure portée au cou et l’incision en forme de croix sur le front. La mort était survenue environ vingt-quatre heures avant la découverte du cadavre.

« Mon dieu mais c’est horrible ! Comment peut-on s’acharner à ce point ? » murmura Labrosse.

L’employé de la morgue resta impassible, en bon professionnel habitué aux commentaires des uns et des autres, qu’il s’agisse de policiers ou de proches du mort.

Le commissaire intercepta le regard du juge. Son air snob et dégoûté, l’air de quelqu’un prêt à courir se laver les mains sans même avoir effleuré quoi que ce soit, cet air l’agaçait. « Pas étonnant, les magistrats de Monaco n’ont rien à foutre de leurs journées », songea-t-il.

Malgré les marques de torture et le masque mortuaire du visage, le juge n’eut pas le moindre doute.

« Nous aurions dû le mettre sous les verrous, ça lui aurait sauvé la vie ! déclara-t-il avec l’air de s’en vouloir.

— Que voulez-vous dire ? Vous reconnaissez la victime ?

— Sans l’ombre d’un doute : c’est Claude Massena, un galeriste connu. Un personnage mondain, riche et dont on parle pas mal. Le parquet avait ouvert une enquête à son sujet, mais vous savez comment vont les choses quand il s’agit de mettre certaines personnes en prison. On nous invite à la plus grande discrétion, il ne faut pas que ça s’ébruite, etc. En fin de compte, il a versé une caution de deux millions d’euros et il est reparti. Et c’est comme ça qu’ils ont pu l’éliminer ! »

Bastiani ne put dissimuler sa surprise. Il avait certes voulu éviter les soirées du tout Monaco, mais il aurait quand même dû savoir qui était Massena.

Une brigade spéciale, placée sous le contrôle direct de Vallaud, s’occupait des délits financiers.

« Vous êtes en train de me dire que nous enquêtons sur une célébrité ?

— Pas au sens où vous l’entendez. Certes, Massena courait les soirées mondaines, les dîners chez Ducasse et les expositions, mais c’était un marchand d’art. Il disposait d’un beau portefeuille de collectionneurs, d’antiquaires et de clients. Une enquête compliquée. Il était ressortissant suisse, on ne pouvait pas le retenir. La Suisse aurait protesté, ou demandé son extradition. Et Vallaud… eh bien, nous en parlerons plus tard, commissaire. »

Labrosse proposa qu’ils sortent de la pièce glaciale pour retrouver le monde des vivants. Il suggéra un hôtel dans les environs.