Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

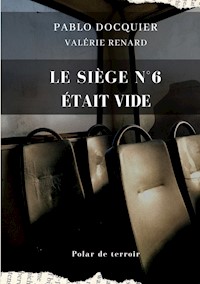

Le siège n°6 était vide Le 2 décembre 1960, après avoir rendu visite à son beau-frère à Flavin, Marius rentre dans son petit village des Ardennes. Il neige et la nuit est tombée quand il arrive chez lui. Sa femme l'attend. La soirée s'annonce comme toutes les autres, au coin du feu, à écouter la radio, lire le journal, tricoter une layette... Il rentre chez lui et la porte se referme. Pour toujours...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ce récit est une histoire vraie, adaptée et légèrement romancée.

Tous les noms de villes, de villages et de personnes, à quelques exceptions près, ont été modifiés.

Nous avons effectué de nombreuses recherches, rencontré de nombreuses personnes, des survivants, des descendants.

Nous aurions pu interroger sans fin, inlassablement.

Nous avons dû faire des choix, nous limiter, nous brider, parce qu’une histoire en entraîne inévitablement une autre et qu’elles sont toutes tellement riches.

« C’est quand même bizarre, tu étudies un cours de psychopathologie alors que tes arrière-grands-parents ont été assassinés par un tueur en série ! »

C’est cette petite phrase qui a, sans doute, un jour de 2016 (le 2 décembre exactement), déclenché tout ce projet et qui est à la genèse de ce livre.Ma mère venait d’éveiller en moi cette envie de savoir, de connaître, de dévoiler un passé et une histoire familiale enterrée, bien plus loin que six pieds sous terre.

C’était un sujet tabou, un sujet dont on ne parlait pas, ou seulement du bout des lèvres et loin des oreilles des enfants, en frissonnant peut-être un peu, parce qu’on ne déterrait pas les morts.

Savait-on seulement ce qui s’était exactement passé ? La douleur n’avait-elle pas été tellement démesurée qu’elle avait tout occulté, allant même parfois jusqu’à déformer la réalité ?

Adolescent, j’entendais chuchoter sur mon passage, on me posait des questions, je me posais des questions et dans les deux cas, je ne savais jamais répondre.

Le temps est passé, la vie s’est pressée, chargée de mille et une tâches, de responsabilités et d’engagements. L’idée était restée dans un coin de ma tête.

Et puis un jour, en tant qu’aîné de la fratrie, je me suis dit que si je devais remplir une mission, c’était bien celle-là. Retracer l’histoire, retrouver tout ce qu’il était encore possible de trouver pour rétablir la vérité, sortir du brouillard avant que tout ne soit définitivement oublié.

La covid est arrivée et tout s’est arrêté.

Échevin de la ville de Durbuy, je n’avais plus de réunions, plus de représentations. Animateur dans l’événementiel, je ne faisais plus danser personne.

J’ai alors saisi cette occasion et ce temps pour me poser et l’utiliser pour avancer sur ce chemin et lever le voile.

Pablo Docquier

Sommaire

Mercredi 7 décembre

Vendredi 2 décembre

Samedi 3 décembre

Dimanche 4 décembre

Lundi 5 décembre

Mardi 6 décembre

Mercredi 7 décembre

Jeudi 8 décembre

Vendredi 9 décembre

Samedi 10 décembre

Dimanche 11 décembre

Mercredi 21 décembre

1961

Épilogue

Mercredi 7 décembre

Saint-Just, un soir d’hiver 1960.

Un soir parmi tant d’autres. Dans un village d’Ardenne comme tous les autres, le jour s’éteint et se retire sur la pointe des pieds, sans faire de bruit. Comme tous les soirs de chaque jour qui s’écoule, depuis des lustres à quelques rares exceptions près, aucun son ne filtre, ni du dedans, ni du dehors.

Dedans, le seul bruit audible est celui de la radio allumée en sourdine. Dehors, le peu d’activités humaines est aussitôt étouffé par la neige qui tombe depuis quelques jours.

Ce soir, comme s’il fallait encore en ajouter une couche, un épais brouillard s’installe, complice, comme pour mieux dissimuler encore les vilenies qui s’apprêtent à mettre le village dans la tempête et sous les feux des projecteurs. La neige pourra bientôt tomber autant qu’elle le voudra, le brouillard être aussi épais que la plus épaisse des purées de pois, l’horreur a poussé les portes de ce bourg tranquille. Les deux cents âmes du village sont loin de se douter qu’elles vivent leurs derniers moments de quiétude.

C’est ça la vie, un jour tout va bien et puis du jour au lendemain, d’un instant à l’autre, tout bascule et le ciel vous tombe sur la tête sans prévenir. Comme ça d’un simple claquement de doigts. Et même si avec le recul on peut se dire qu’on aurait dû s’y attendre, ça ne change rien. C’est peut-être le destin, ou la fatalité, allez savoir !

Ce soir encore, les hommes ont terminé leur journée et sont rentrés chez eux fourbus d’une bonne fatigue physique et du sentiment du devoir accompli. La journée a encore été laborieuse pour la plupart d’entre eux. Certains l’ont passée au froid dans les bois, c’est de saison, à couper des épicéas, à ramasser des fagots, d’autres comme ouvriers à déneiger les routes. L’effort, le froid et la bise ont mangé leurs dernières calories et ils sont impatients de mettre les pieds sous la table pour retrouver des forces.

Les femmes s’activent justement. On ravive les feux, on prépare la soupe, le bout de gras et la tranche de pain qui font souvent le quotidien. La table retentira bientôt de conversations animées, de rires et de soupirs. On commentera sa journée, quelques nouvelles récoltées au fil des rencontres et on se laissera peut-être aller à quelques ragots : « Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé à Rita ! », ou « Ah Marius a encore fait une bonne vente d’épicéas aujourd’hui. » ou encore « Oui, Jules était encore au café hier soir ! »…

Bientôt, le soir fera place à la nuit, tout aussi silencieuse, presque sournoise.

La nuit qui sait, elle, ce que personne n’a vu ou entendu.

Elle a vu, l’innommable, l’inconcevable.

Ce soir pourtant semble être comme tous les autres, pour toutes les âmes de ce village perdu dans l’Ardenne.

Une soirée presque comme toutes les autres…

Ce soir de décembre, au n° 105 du village, un homme est assis dans son fauteuil. Il a le cheveu noir et encore dru pour son âge, taillé à la brosse. Il porte un costume trois-pièces, celui du dimanche, celui qu’on sort pour aller à la messe ou se rendre en ville. Nous ne sommes pas dimanche, on pourrait donc en conclure qu’il a plutôt sorti son costume pour se rendre en ville. Pantalon, chemise, cravate et gilet sombre, devaient être impeccables et lui donner belle allure.

Il est assis, la tête légèrement penchée, une main posée sur l’accoudoir du fauteuil pendant que l’autre est posée sagement sur sa cuisse. On pourrait croire qu’il se repose, ou qu’il médite. Il tient à la main un mouchoir.

À ses pieds, une médaille. Côté face l’effigie du pape Pie XI. Côté pile Saint-Pierre, protecteur des pêcheurs, des maçons et des serruriers. Les cultivateurs ne figurent pas dans la liste.

À côté de la médaille, une femme est couchée sur le ventre, à même le plancher de bois de cette salle à manger, qu’ils appellent la chambre. Son chignon est défait et quelques mèches de cheveux gris couvrent une partie de son visage. Elle est habillée d’une longue robe noire et d’un tablier. Sa robe est relevée sur ses jambes et dévoile ses bas, de grosses chaussettes de coton gris, retenues sous le genou par un large élastique noir. Ses petits pieds sont chaussés de pantoufles grises, elles aussi bien fourrées, pour préserver ses pieds du froid. À son cou, un petit foulard à l’air serré. Vraiment trop serré.

La chambre est meublée d’un divan, d’un buffet, de huit chaises et d’une table de ferme, assez grande pour accueillir quelques invités. Il y a, là aussi, un berceau.

Quelques photos de famille trônent sur le buffet. Cinq photos de mariage posées sur des napperons blancs. L’une d’entre elles est plus jaunie que les autres et en y regardant de plus près, on peut encore y reconnaître l’homme et la femme. Les autres photos doivent être celles du mariage de leurs enfants. Ils ont tous l’air heureux. De cet air béat qu’on reconnaît souvent sur les clichés qui immortalisent ce bonheur que l’on croit, à cet instant précis, indestructible, résistant à toute épreuve et éternel. Ces couples-ci ne font pas exception.

La chambre, c’est la belle pièce, celle où l’on reçoit les visiteurs. Ce soir, sur la table il y a un plat de chou rouge coupé en salade, trois tasses et un bol contenant un reste de soupe aux vermicelles et dont le fond a séché. À côté de la vaisselle posée sur la table, quelques papiers attestant de la vente d’épicéas et une reconnaissance de dette d’un client. Les papiers sont signés d’un certain André Dumont.

La chambre, c’est aussi la place où l’on se réfugie en hiver à cause du froid, parce qu’elle est plus facile à chauffer. Un jour, le feu ouvert a été remplacé par un poêle. Le crépitement du feu ne se fait plus entendre depuis longtemps, mais la chaleur du poêle a l’avantage d’être plus facile à gérer. Au-dessus de la cheminée, un crucifix, un chandelier en bois, une horloge surmontée d’une sculpture d’ange et un réveil. Arrêté sur 9 h 25. Ou serait-ce 21 h 25 ?

Dans la chambre, ce soir, les lumières et la radio sont allumés, mais le feu est éteint depuis longtemps et il fait glacial.

En sourdine, la radio passe un des derniers succès d’Édith Piaf :

Allez, venez, Milord !

Vous asseoir à ma table

Il fait si froid, dehors

Ici c’est confortable

Laissez-vous faire, Milord

Et prenez bien vos aises

Vos peines sur mon cœur

Et vos pieds sur une chaise

La femme a la tête tournée vers l’homme comme pour lui dire un dernier adieu. Son visage baigne dans une mare de sang.

Ses larmes n’ont pas eu le temps de couler en découvrant la tête, tout aussi auréolée de sang, de son mari immobile.

Dans la chambre, il fait froid, tout est tellement froid…

Vendredi 2 décembre

Il est 5 h.

Comme tous les matins, Marius Picart se lève tôt.

Il a passé sa soirée d’hier au coin du feu, à lire le journal et à faire quelques mots croisés. Sa femme, assise dans le divan, à côté de son fauteuil, tricotait une brassière pour le dernier de leur petit-fils.

Une de leurs filles, Paulette a accouché il y a à peine cinq mois et ils ne lui ont plus rendu visite depuis quelques semaines déjà. Le petit doit avoir bien changé et ils se réjouissent de le revoir. Mais, les routes sont trop mauvaises et leur gendre a trop de travail en ce moment pour faire le trajet jusque chez eux. Sans voiture, ils n’ont d’autres choix que de patienter encore quelques jours, ou semaines, avant de pouvoir faire ce trajet en bus. À moins que leur gendre ne trouve un peu de temps pour faire la route avec femme et enfant.

Ils ont quand même pu prendre des nouvelles par téléphone. C’est toujours une aventure et c’est toujours Talie, son épouse, qui s’en charge. Marius a d’autres chats à fouetter et trop peu de temps à perdre.

Pour téléphoner, il faut en effet aller chez Florine, à l’épicerie, attendre parfois son tour si Florine est occupée avec un client et puis espérer que de l’autre côté il y aura quelqu’un pour répondre. Si personne ne décroche chez ses filles, ou chez une voisine de celles-ci, il lui faut revenir plus tard. Quand par chance, elle obtient quelqu’un au bout du fil, elle ne reste jamais très longtemps. Le téléphone est juste à côté de la caisse et l’absence d’intimité pour discuter avec ses filles la gêne plus que tout. Elle est encore plus gênée quand elle veut téléphoner et que quelques hommes du village se sont retrouvés là pour boire une petite goutte. Mais Marius a toujours refusé de se faire raccorder. À quoi bon ? dit-il puisqu’on peut utiliser le téléphone communal, à l’épicerie du village pour prendre des nouvelles. C’est toujours ça d’économisé.

Sa femme ronchonne bien de temps en temps parce que le téléphone, avec leurs filles qui habitent si loin, ça serait quand même plus pratique mais sa mauvaise humeur ne dure jamais longtemps et elle se résigne en soupirant… jusqu’à la prochaine fois.

Marius ne va pas se laisser démonter pour autant !

La veille de ce 2 décembre, comme souvent, Marius a d’abord lu son journal. Il le lit tous les jours et a une préférence pour la Libre Belgique, plus proche de ses valeurs catholiques et conservatrices. De temps en temps, il commande l’Avenir du Luxembourg, pour s’informer plus localement. Il aime comparer les sources et se faire sa propre opinion de l’actualité. Sa femme et lui ont donc ensuite écouté la radio. La télévision, très peu pour eux ! Il y en a bien une ou deux dans le village et Marius, jusqu’il y a peu, allait de temps en temps chez un voisin pour regarder cet appareil que l’on dit révolutionnaire et qui commence à envahir tous les foyers. Mais finalement, la radio lui convient tout autant si pas plus.

Avec la radio, il peut s’imaginer les images plutôt que de les subir à l’écran et au moins, dans sa tête, il les voit en couleur ! Et puis il peut l’écouter chez lui, dans le calme et la tranquillité rassurante de leur vie conjugale. Il écoute depuis peu « Bruxelles », la toute nouvelle Radiodiffusion-télévision belge (RTB), mais est le plus souvent branché sur l’émetteur régional de Wallonie et le studio Namur-Luxembourg. Après le journal parlé, vers 19 h 30, il aime écouter un peu de musique ou suivre un feuilleton radio. Hier soir, il a éteint l’appareil après les mots croisés musicaux.

Hier soir à la radio, les nouvelles n’étaient pas toujours folichonnes.

La plus réjouissante était celle de Doña Fabiola qui faisait ses adieux à l’Espagne. Dans quelques jours, elle atterrirait à Zaventem pour retrouver son futur époux, Baudouin, roi des Belges.

Plus loin, les Russes venaient de lancer un satellite en orbite avec à son bord Ptchelka et Moushka, deux chiens aux noms exotiques qui signifiaient respectivement « petite abeille » et « petite mouche ». Après une journée passée à voguer dans l'espace, Spoutnik 6 avait loupé sa rentrée atmosphérique et avait explosé, carbonisant par la même occasion ses deux passagers.

Au Brésil, cent-huit personnes saines agonisaient dans d’atroces souffrances après avoir été vaccinées contre la rage. Le vaccin était défectueux. Marius n’avait pu s’empêcher de dire rapidement une petite prière pour eux. Cela devait être horrible.

Et puis il y avait aussi les nouvelles d’Afrique, bonnes et moins bonnes. La France avait reconnu l’indépendance de la République centrafricaine alors qu’au Congo, le général Mobutu prenait de plus en plus de pouvoir et cherchait à arrêter son rival, Patrice Lumumba.

Bonne chose, s’était dit Marius. Il n’aimait pas les dissidents, les fauteurs de trouble. Même si Lumumba avait été élu par le peuple, il n’en était pas moins à ses yeux, l’homme par qui le désordre arrivait. Rien que pour cela, il méritait d’être arrêté. Marius était du genre intransigeant. Pour lui, la loi était la loi, il y avait des règles, des dirigeants et des souverains et le tout était sacré. Il fallait les respecter. En plus, la Belgique apportait tellement de bienfaits à ces pays sous-développés. Quelle ingratitude de leur part que de vouloir l’indépendance !

Heureusement, ce Mobutu semblait prendre les choses en main et du haut de son petit village perché de l’Ardenne, Marius était assez heureux de ce dénouement. Au fond de lui, il éprouvait une certaine admiration pour cet homme de poigne qui vivait à des milliers de kilomètres de chez lui. Tout allait sûrement rentrer dans l’ordre, on pouvait certainement lui faire confiance.

Et puis il y avait eu cette nouvelle plus cocasse en fin d’édition. En Écosse, un groupe de jeunes britanniques projetaient de faire exploser des charges sous-marines dans le lac du loch Ness pour forcer le monstre à se montrer !

Marius avait hoché la tête, un peu désabusé. Tout partait vraiment à vau-l’eau depuis quelques années et le monde n’était décidément plus ce qu’il était. Chez lui, en tout cas, il n’y avait de place ni pour ce genre de fantaisie ni pour quelque contestation que ce soit. Il fallait filer droit, travailler dur et économiser son énergie pour les choses essentielles.

La veille, son anniversaire par exemple était passé complètement inaperçu. Le jour de ses 76 ans, était bien, pour lui, un jour comme un autre et ne méritait certainement pas qu’on s’y attarde. Sa femme avait bien risqué pour l’occasion un baiser timide au lever, mais pour le reste, aucune autre manifestation de qui que ce soit n’était venue perturber sa journée.

Marius n’aimait pas les surprises, les imprévus et faisait tout pour que sa vie soit aussi lisse que possible. Dernièrement, il avait été mis à rude épreuve quand sa fille aînée avait dû revenir un peu en catastrophe du Congo. Ils étaient rentrés juste avant la proclamation de l’indépendance en juin et avant les échauffourées qui avaient suivi et qui devenaient de plus en plus menaçantes pour les quelques coloniaux qui tentaient de sauver leur vie et tout ce qu’ils avaient construit là-bas. La tension était à son comble, la situation se dégradait de jour en jour et atteignait des proportions inimaginables et surtout inacceptables.

Marius était soulagé de savoir Monette, son mari et leurs deux petites filles, de retour en Belgique. Il n’aimait pas se souvenir de ces longs mois d’incertitude, sans pouvoir appeler ou avoir des nouvelles en direct, nouvelles qui l’auraient rassuré sur le sort de ses proches. Il avait même failli installer le téléphone. Le courrier entre la Belgique et le Congo mettait un temps fou pour arriver et il fallait bien sûr encore compter le même temps pour la réponse. Ils pouvaient bien se battre au Congo, ça ne l’intéressait plus. Sa fille était rentrée et c’est tout ce qui comptait.

La petite famille avait d’abord vécu quelque temps avec eux à Saint-Just, avant de se refaire une situation. Son gendre, Robert, avait tout perdu en quittant les colonies, mais ils avaient gagné en sécurité. Début novembre, ils avaient emménagé dans leur nouvelle maison dans le sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière française et Robert avait été embauché dans une usine en France.

Ce n’était pas le paradis et ça les changeait forcément radicalement de ce qu’ils avaient connu, de leurs plantations de café sous le soleil d’Afrique, des domestiques à leur service et de toutes les mondanités auxquelles ils prenaient part, mais ils avaient l’air de le supporter sans trop de problèmes et ne se plaignaient pas.

Marius s’en réjouissait, il avait réussi à donner une solide éducation à ses quatre filles et elles ne rechignaient jamais à se mettre à la tâche. C’était dans les gênes de la famille, on ne déversait jamais publiquement ses « méheins » ou ses tracas. Dans la famille, on mordait sur sa chique. L’inverse aurait été un aveu de faiblesse qu’il n’aurait toléré pour rien au monde.

Il était fier de ce qu’elles étaient devenues. Elles étaient toutes les quatre, des femmes accomplies, éduquées, courageuses et qui savaient tenir un ménage.

Elles avaient été à l’école du village et puis à celle de Somières. Après l’école, et chaque fois que possible, elles trimaient à prendre soin des bêtes, aux champs et dans les plantations d’épicéas.

Enfin, elles avaient fait de bons mariages, avec des hommes travailleurs, courageux et qui ne buvaient pas. Plus jeunes, elles auraient pu se laisser embobiner par un jeune garçon ou l’autre dans le village qui ne crachait pas sur la boisson. Comme c’était le cas de cet Arthur qui avait essayé de séduire Monette, plus jeune et qui passait maintenant la plupart de ses soirées au café. Voir ce jeune homme, encore dans la force de l’âge, dilapider son salaire dans la boisson, alors qu’il avait maintenant femme et enfants était d’une tristesse affligeante. Trois fils à nourrir, mais qui souvent devaient se contenter de farine jetée dans la graisse à frire.

Rien de tout ça chez lui. Ses filles vivaient des vies rangées, loin de tous vices ou autres pratiques ostentatoires.

Monette était bien installée à Ablange avec ses deux petites-filles, Paulette à Wimy venait d’avoir son premier, Adèle coulait des jours heureux à Cachan, et Blandine, la petite dernière, casée depuis très peu venait d’emménager avec son René, à Hacourt. À part Monette qui habitait à près de 100 km de chez eux, les trois autres n’étaient pas très loin et ils pouvaient régulièrement se rendre visite.

Si ça n’avait été pour la santé fragile de sa femme, il aurait encore eu un ou deux enfants de plus. Mais il tenait à elle. Il estimait donc avoir fait son devoir, encore plus même après avoir vu ses deux fils rappelés à Dieu. Il avait répondu à l’injonction divine qui disait « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre… »