9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

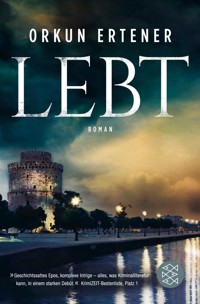

Eine einzige Begegnung nimmt Can Evinman alle Gewissheiten. Und bedroht seine Identität. Vielleicht auch sein Leben … Der erste Roman von GRIMME-PREISTRÄGER Orkun Ertener Während der Arbeit an der Autobiographie der prominenten Schauspielerin Anna Roth wird Ghostwriter Can Evinman auf schockierende Weise mit seiner eigenen Lebensgeschichte konfrontiert: Seine Eltern, die vor fünfunddreißig Jahren bei einem Unfall ums Leben kamen und ihn als achtjähriges Kind traumatisiert zurückließen, scheinen in Wahrheit einem Verbrechen zum Opfer gefallen zu sein. Einem Verbrechen, das auch in Anna Roths Familie tiefe Wunden geschlagen hat. Gemeinsam versuchen Can und Anna herauszufinden, was wirklich passiert ist, und stoßen in Thessaloniki auf ein einzigartiges Kapitel der jüdischen Geschichte im 17. Jahrhundert, das bedrohlich bis in die Gegenwart reicht und eng mit dem Schicksal ihrer beider Familien verknüpft ist. Doch ihre Entdeckungen sind nicht ungefährlich. Denn jemand scheint großes Interesse daran zu haben, dass die Wahrheit im Verborgenen bleibt. Und schreckt vor nichts zurück. Auch nicht vor Mord … »Lebt« verwebt Fiktion und Wahrheit zu einem ungewöhnlichen, packenden Thriller – und mit jeder Enthüllung steigt die Gewissheit, dass die Wahrheit oft eine ganz andere ist als wir denken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 905

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Orkun Ertener

Lebt

Roman

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Covergestaltung: www.buerosued.de

Coverabbildung:Getty Images/AWL Images

Quellenhinweis:

Das Dönme-Credo in Teil Zwei wird in veränderter Form zitiert nach:

Scholem, Gershom: Die krypto-jüdische Sekte der Dönme (Sabbatianer) in der Türkei.

In: Numen. International Review for the History of Religions 7 (1960), S. 93-127.

---

Die Schreiben der Deutschen Botschaft in Ankara und des Reichwirtschaftsministeriums sowie die „Aufzeichnung“ in Teil Eins beruhen auf Originaldokumenten aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, die u .a. hinsichtlich der Namen verändert wurden.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402525-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

Prolog

Lärm

Eins

14.–16. Juni

Ärzte ohne Grenzen

Taxi

Saloniki

Vanille

Rotation

Notausgänge

Herz

Liebe Sandra, lieber Can,

Triptychon

Posteingang

25. Juni

Entschuldigung

Wahrheit

Spätzustellung/I

Bestand

Spätzustellung/II

Ungefähr

Verständigung

25.–27. Juni

Nägel mit Köpfen

Luft

Antworten

Farben

Unsichtbar

Wiedersehen

Hüter des Himmels

Urzeitkrebs

Dispo

Elemente

Anlage

Kreuzweg

Zwei

Odysseus

Salonica Eggs

Läuse und Flöhe

Springende Fische

Feuer

Koffer

Austausch

Sackgassen

Unglaublicher Scheiß

Drei Punkte

Absicht

Meine Leute

Väter

Spiegel

Siegel

Du

Kontakte

To do

Tabak

Hunger

Credo

Glauben

36. Minute

Bohnen

Hammer I & II

Geschlüpft

Danach

Komisch

Weiß

Heimat

Wehen

Fortsetzung

Drei

Fegefeuer

Mauerfall

Verziehen

Gönner

Ihr Lächeln

Sein Lächeln

Sichergehen

Von hier nach da

Serviette

Kosten bisher

Vincent

Geborgenheit

Passt

Betrogen

Honaci

Überlebt

Umschläge

Auf Türkisch

Sehen

Wiegenlieder

Nachgeschlagen

Verrat

Wer zur Hölle

Zeit

Dann

Keller

Gefallen

Abzweigung

Nichts

Nach Hause

Richtig

Hallo

Vier

Der grüne Gürtel

Fünf

27. Juli

Spirale

4. Juli

Rückwärtsgang

Restlicht

27. Juli

Wahrscheinlich

4.–9. Juli

Was vergeht

Monterey

27. Juli

Jemand

11.–12. Juli

Weltgrenzen

Hinter ihr

Um wen

Stark

Anteilnahme

Quälerei

Erklärt Eissler

Seine Hand

Guten Morgen

Einfach

Verloren

Lebt

Scheiß auf ihn

Gott

27. Juli

Alles, gleichzeitig

13.–26. Juli

Abschied

27. Juli

Barista

Keine Angst

Warum

Erträglich machen

Abgepumpt

Auf euch

Licht

Epilog

18. Juli 2014

Heute Abend

Anmerkung

Danksagung

Für Lara und Selin, für Till und Doğan, für Kayra und Edda

Denn Freiheit heißt zuallererst, befreit zu sein vom Bedürfnis zu verstehen.

Daniel Pennac

Ich habe Angst vor Ghostwritern. Ich meine, haben Sie je einen gesehen? Allein der Gedanke daran macht mir Angst.

Neil Young

Prolog

Lärm

Die Ikone war nicht mehr zu retten, der Raum stand in Flammen. Bald würde das ganze Stockwerk brennen, am Ende das Haus. Das Atmen fiel mir nicht schwer, noch gab es erstaunlich wenig Rauch, aber es war laut. Welche Geräusche ein Brand hervorrufen kann, wusste ich vorher nicht, am meisten machte mir der Alarmton zu schaffen. Ich ging weiter, wurde nass vom Wasser, das brav von den Decken schoss, ohne etwas von Bedeutung ausrichten zu können, und rief laut ihren Namen. Die Feuerwehr war unterwegs, doch ich konnte nicht hinausgehen und warten. Ich musste sie suchen. Ich hatte Angst, ihn zu finden.

Irgendwann musste ich auf ihren Mann treffen. Das wollte ich. Ob ich schon darauf vorbereitet war, je darauf vorbereitet sein konnte, wusste ich nicht. Ein brennendes Haus ist kein guter Ort, um an alte Anekdoten zu denken, aber natürlich fiel mir der Desperado ein, der mich in dieses Feuer geführt hatte. An einem Septembermorgen vor über dreihundert Jahren stand auch er vor einer wilden Begegnung, seinem bisher größten Auftritt. Sein Gürtel, das wissen wir, war an diesem Tag grün.

Der Mann war ein Rockstar, eine Diva, der Messias.

Er hatte Regeln gebrochen, die dem Überleben dienten, Gesetze außer Kraft gesetzt, denen Jahrhunderte zuvor nichts anhaben konnten, hatte das Verbotene getan und verordnet. Er trug die Finsternis in sich, die wir von diesen Leuten kennen und erwarten, keine besondere womöglich, doch der Glanz, der von ihm ausging, der Magnetismus dessen, was er wollte und versprach, seine unglaubliche Gabe, die Zukunft in der Gegenwart zur Gewissheit werden zu lassen, das alles muss berauschend gewesen sein. Wie sonst hätte er ein so gewaltiges Publikum gewonnen? Junge und Alte, Verlorene und Versorgte, die in den Dutzenden ihrer Sprachen schon vieles gehört hatten, ohne sich von der Stelle zu rühren, und nun anfingen, alles zu verkaufen, um ihm jederzeit folgen zu können. Seine Anhänger hatten ihn umjubelt und verstanden, als er ihnen auf seiner Bühne einen Fisch zeigte, den er als Säugling verkleidet hatte, als er ihnen ihre Feiertage nahm und sie beseelte, ihre Frauen und Männer zu tauschen. Durch ihn fanden sie den richtigen Platz für das Böse im Leben, witterten eine Zukunft, auf die schon ihre Eltern und Großeltern nicht mehr zu warten wagten.

An diesem Spätsommertag, von dem ich gelesen hatte, war er unterwegs, um der monatelangen Erregung endlich einen Höhepunkt zu verschaffen. Um sich von den Mächtigen zu holen, was er seinen Träumern versprochen hatte. Deren Blicke war er inzwischen gewöhnt, sie waren es nicht, die ihn aufhielten, als er plötzlich stehen blieb und zu jammern begann. Er klagte über den grünen Gürtel, den er trug, seinen elenden grünen Gürtel. Dann soll er schweigend weitergegangen sein. Wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre, wenn er einen anderen Gürtel getragen hätte. Die ganze Geschichte ist verwickelt, gefährlich verwirrend, doch diesen Augenblick der Kleinmut, der einem Kleidungsstück zu verdanken war, den habe ich immer verstanden.

Während ich mich langsam vom Brandherd entfernte und weiter in jeden Raum hineinsah, in den ich einen Schritt setzen konnte, rufend gegen alle Türen klopfte, die ich nicht öffnen konnte, fragte ich mich, ob ich auch einen grünen Gürtel besaß und wie oft ich ihn trug. Ganz oben fand ich sie. Mit feuchten Haaren saß sie unter ihrer Glaskuppel auf dem Boden, den Rücken an die Chaiselongue gelehnt, die Knie angezogen und umarmt wie ein junges Mädchen. Wo sie saß, erreichten sie nur wenige Wasserspritzer.

»Komm«, sagte ich. »Wir müssen hier weg.«

Sie blieb sitzen und sah mich an, als sei sie überrascht, dass ich es mir nicht bequem machte. Anscheinend hatte sie genug Zeit für einen Plausch.

»Da war kein Reservekanister im Auto. Ich musste zu einer Tankstelle. Die ganze Zeit hatte ich Angst, die sehen mir an, was ich vorhabe.«

Wenn sie aufgewühlt ist, glaubt sie ans Gedankenlesen. Am liebsten hätte ich sie in den Arm genommen und ihr etwas vorgesungen.

»Haben sie keinen Verdacht geschöpft, oder hat ihnen deine Idee gefallen?«, fragte ich.

Fürs Erste hatte ich auch alle Zeit der Welt, war unbekümmert und geschwätzig. Wenn ich sie in Bewegung setzen wollte, durfte ich sie nicht aufscheuchen, hätte mit dem tadelnden Blick, den ich mir einfing, aber rechnen können. Auf Anhieb hatte ich sie noch nie zum Lachen gebracht.

»Ich hatte kein Geld dabei, keine Karten, nichts. Als ich losgefahren bin, habe ich nur an die Schlüssel gedacht. Ich habe ihm meine Uhr angeboten.«

Falls der Mann an der Kasse Kinder hatte, hätte ihn die Uhr um manche Sorge erleichtert, die ihm ihre Ausbildung bereiten mochte. Sie war noch an ihrem Handgelenk.

»Er wollte sie nicht«, sagte sie. »Er hat mich erkannt.«

Natürlich hatte er sie erkannt. Und zwei und zwei können die meisten zusammenzählen. Ich begann, mir die morgigen Schlagzeilen vorzustellen, und überlegte, welche Formulierungen ich selbst wählen würde. Wahrscheinlich hatte ich meinen Blick nicht unter Kontrolle.

»Was ist so komisch?«, fragte sie. »Worüber amüsierst du dich?«

»Lass uns gehen. Es wird Zeit.«

Sie blieb sitzen.

»Und die Scheißikone?«

»Brennt«, sagte ich.

Sie sah mich beruhigt an. Bevor es behaglich werden konnte, ging ich zu ihr und hielt ihr meine Hand hin.

»Er bekommt, was er verdient. Aber wir beide verschwinden hier jetzt.«

Sie rührte sich nicht, sah mich auch nicht mehr an. Wenn ich Glück hatte, musste sie nur einen Gedanken zu Ende bringen. Dass sie sich nicht drängen ließ, hatte ich oft genug erlebt. Inzwischen war Rauch im Zimmer, die Hitze allerdings hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ich glaubte, Sirenen zu hören, war mir aber nicht sicher. Ich war auch nicht sicher, ob sie leise noch etwas gesagt hatte.

Es war einfach zu laut hier drin.

Eins

14.–16. Juni

Ärzte ohne Grenzen

Ich bin Söldner, ich komme viel herum. Wir fliegen über den Viktoriasee, als das Telefon klingelt und Anna eine Gnadenfrist bis zur Landung verschafft. Auf dem Flughafen in Entebbe wartet ein französischer Arzt, mit dem sie eine Affäre haben wird, die ich vermutlich brauche. Eine unerwartete Erschütterung ihrer Ehe könnte die Folge gewesen sein, eine ernste Krise mit gefährlich offenem Ausgang, die für uns nützlich wäre, mir aber angesichts des effektiven, vielleicht sogar zärtlichen Arrangements, von dem Anna und ihr Mann bis heute profitieren, eher unwahrscheinlich scheint. Auch mit einer großmütigen Ehe ließe sich etwas anfangen, solange wir die Toleranz scharf genug von der Gleichgültigkeit trennen. Allerdings würde es etwas Mühe kosten, auf dem Weg durch die Episode so wenige wie möglich zu verlieren.

Mitten in einem absurd ausufernden Satz über den überwältigenden ersten Anblick, den dieser grausame, schmerzhaft schöne Kontinent aus dem Flugzeug bietet, entschuldigt sich Anna und nimmt den Anruf entgegen. Während unserer Gespräche, die auf ihren Wunsch in der Konzernzentrale ihres Mannes stattfinden, nie bei ihr zu Hause, lässt ihr Handy nur Anrufe ihrer Kinderfrau und ihres Mannes durch, hat Anna mir versichert. Bisher sind wir nie gestört worden, sieben Sitzungen lang nicht. Mit etwas Glück kann ich auf eine schlechte oder wenigstens außergewöhnlich gute Nachricht hoffen. Einen Durchbruch erwarte ich nie, auch bei anderen Kunden nicht. In meinem Geschäft wird mit kleiner Münze gezahlt, in beliebiger Ratenhöhe. Ein eitles Lächeln, ein verlegenes Stocken oder ein abwesender Blick helfen uns oft schon weiter. Doch Anna hat mich noch nie ausreichend verblüfft. Ich sollte mir langsam Sorgen machen, aber es ist schlimmer. Ich beginne, mich zu langweilen.

Ich gebe Anna mit einem wortlosen Nicken frei, stehe auf, gehe durch den Konferenzraum mit Konzertsaalambitionen zur gegenüberliegenden Fensterfront und blicke auf die Elbe und die anderen Gebäude der Hafencity, die ich von hier sehen kann. Für den Bedarf an Privatsphäre würde unser Abstand den meisten ausreichen, bei Anna wäre es ein Glückstreffer.

»Meike, was gibt’s?«, fragt Anna, und schon kriecht die erste Enttäuschung in mir hoch.

Nicht der kleinste Anflug von Sorge in ihrem Ton, keine Unebenheit in der Stimme, allenfalls jene leichte Ungeduld, die langatmigen Erklärungen, die man befürchtet, vorausgehen kann. Ich stehe mit dem Rücken zu ihr, doch dass sich in ihrem Gesicht mehr Gefühlsregungen zeigen, dafür lässt der Gleichmut von Annas nächster Frage wenig Hoffnung.

»Wie ist das passiert?«

Wie ist das Glas Milch umgefallen? Wie ist mein Kind unter den Bus geraten? Wie konnte aus mir nur diese Echse in Menschengestalt werden? Nichts ausgeschlossen vorläufig, und vorläufig höre ich auch nicht mehr als die Tür, die geöffnet und wieder geschlossen wird. Ich muss mich nicht erst umdrehen, um zu wissen, dass ich jetzt allein im Raum bin. Und ich wusste schon vorher, dass Anna ein Profi ist.

Sie sind alle Profis, am Anfang, das gefällt mir. Sie alle haben gelernt, das Maß an Befremden und Bewunderung, an Nachsicht oder Neugier abzuwägen, mit dem sie rechnen können, und die meisten sprechen erst dann, wenn sie das Ergebnis kennen. Doch was Anna sonst vorwärtsträgt, nutzt ihr nichts bei dem, was sie sich mit mir vorgenommen hat. Ihre stets gleichbleibende, monotone Aufmerksamkeit und ihre mit erbarmungsloser Freundlichkeit gepaarte Fähigkeit, jeden Gefühlsausdruck aufs Zumutbare zu reduzieren, laufen hier ins Leere. Hin und wieder müsste sie danebengreifen, damit ich etwas in die Hände bekomme, und nach den ganzen Stunden sollte sie mich gut genug kennen, um weniger Angst davor zu haben: Wie oft mir eine Geschichte auch erzählt worden sein mag, ich höre sie immer zum ersten Mal.

Das Containerschiff, das schon lässig durchs Hafenbecken zog, als ich ans Fenster kam, beginnt mit seinem Wende- und Anlegemanöver. Ich sehe mir müde an, wie die Stadt sich an ihrem Fluss neu zu erfinden versucht, und frage mich, ob es schon Zeit ist, den Auftrag zurückzugeben. Nur zweimal in fünfzehn Jahren gab es bei mir am Ende nichts zu lesen, und in einem der beiden Fälle lag es daran, dass mein Klient, ein Modedesigner und großzügiger Stifter, während unserer Zusammenarbeit weder auf seine übliche Menge Wein noch auf das Autofahren verzichtet hat. Der Nutzen, den das mögliche Scheitern für die eigene Arbeit hat, wird oft überschätzt. Mich hält diese Gefahr nicht wach, ich brauche etwas anderes, das Anna offenbar nicht zu geben bereit ist.

Anna kommt aus einer alten Münchner Familie. Der Vater, Vorstand einer Privatbank, scheint einer von denen gewesen zu sein, die sich gern mit Künstlern umgeben, um der Ödnis des Geldes zu entfliehen, was in dieser Stadt schon damals hieß, Filmleute durchzufüttern. Bei einer Feier im Haus ihrer Eltern erkennt ein Produzent, der auf der Suche nach dem jüngsten Kind einer Serienfamilie ist, die Schönheit und Selbstsicherheit einer Zehnjährigen, die ihrem Vater gute Nacht sagen will. Der Mutter gefällt das nicht, der Vater gibt noch am selben Abend seine Zustimmung, und Anna weiß nicht, dass sie selbst eine Meinung hat. Fortan sieht ihr Deutschland acht Jahre lang beim Aufwachsen zu, schickt Blumen und Briefe, als sie sich beim Skifahren das Bein bricht, drückt ihr die Daumen während der kurzen Liaison, auf die sie sich mit einem Mitschüler einlässt, dem unverfrorenen Sohn eines Landesministers, und gratuliert zum Abitur, das sie mit Bestnoten besteht.

Auf Wunsch der Mutter, deren Stimme nach dem Tod des Vaters lauter geworden ist, studiert Anna nach der Schule Medizin, legt sämtliche Staatsexamina ab, erhält ihre Approbation und kehrt in die Fernsehwelt zurück, ohne ihren erlernten Beruf je ausgeübt zu haben. Anna ist nicht wirklich begabt, das weiß sie selbst, das spüre ich, aber von Anfang an wählt sie aus, was sie spielt, hat eine glückliche Hand, und ihre Vergangenheit als öffentliches Kind hilft ihr ebenso wie der Wunsch der Zuschauer, einer Frau, die Alternativen hat, bei der Selbstverwirklichung zuzusehen. Klug und fleißig verschafft sie sich ein Publikum, das sich für einen Film entscheidet, weil sie dabei ist.

Bei einer Feier im Haus ihrer Mutter trifft Anna, da ist sie dreißig, den dreiundzwanzig Jahre älteren Martin Eissler. Eissler hat ein paar Jahre zuvor das Unternehmen seines Vaters übernommen, einen der größten Versandhandel des Landes, baut sein Erbe gerade abenteuerlustig wie furchtlos um und ist nach einer gescheiterten kinderlosen Ehe auf der Suche nach einer neuen, verlässlichen Reisebegleitung. Kein Jahr nach dieser ersten Begegnung heiratet Anna Roth, die ihren Nachnamen behält, den Mann, der sich erfolgreich bemüht, kein Hamburger Kaufmann mehr zu sein, und wird, nun noch unabhängiger vom Erfolg, zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Ihr Name garantiert aufsehenerregende Einschaltquoten, die umso größer ausfallen, je rarer sie sich vor einem neuen Film macht. Anna arbeitet gern und konzentriert, bekommt ein Kind, einen heute achtjährigen Sohn, und engagiert sich in zahlreichen Wohltätigkeitsprojekten, die mit dem irre wachsenden Vermögen ihres Mannes möglich und nötig geworden sind. Für eine humanitäre Organisation erinnert sie sich ihres Studiums, reist als Ärztin regelmäßig in Gebiete, die Hilfe und Aufmerksamkeit brauchen, und sorgt dabei für ausgesuchte Pressebegleitung, die dem Anliegen der Bedürftigen so nützt wie ihren eigenen Bedürfnissen. Ihr erster Einsatz führt sie nach Uganda, wo wir gerade ankamen, bevor sie hinausging.

In wenigen Monaten wird Anna vierzig, und schon vor über einem Jahr dürfte sie bedrängt worden sein. Wenn der richtige Zeitpunkt für eine Autobiographie bevorsteht, beginnen die Händler zeitig, die Wertanlage zu umwerben, deren Foto auf den Buchdeckel soll. Oft geht es um Geld, aber das wird bei Anna so wenig ausschlaggebend gewesen sein wie die Freiheit der Rede, die gelegentlich ein Hindernis ist. Einer macht schließlich das Rennen, legt den Erscheinungstermin fest, dann ruft er die Söldner an, die geübt darin sind, einen Menschen so zu sehen, wie er gesehen werden soll, und fragt, wer von ihnen zeitlich verfügbar ist. Wenn mein Telefon klingelt, handelt es sich in den letzten Jahren meist um einen Namen, der besondere Aufmerksamkeit erwarten lässt, oder die Sache hat etwas Heikles, und man braucht mehr als ein Protokoll. Doch auch ich kann nichts in die Welt bringen, was ich nicht vorfinde. Damit ich zuhören kann, muss jemand mit mir sprechen.

Anna kommt zurück, schenkt mir kurz ihr Arbeitslächeln, entschuldigt sich, ohne mir den Grund der Störung zu nennen, und ermattet mich damit, dass sie übergangslos und passgenau den Satz aufnimmt, bei dem sie durch den Anruf unterbrochen wurde. Da sind sie dann wieder, die Schönheit und die Grausamkeit Afrikas, die Weisheit des Volkswissens und der dennoch marodierende Aberglaube, da stehen hohe Mauern, vor denen man immer wieder Anlauf nehmen muss, da gibt es eine alles verschlingende Korruption und nie genug Geld, da ist zu viel Gleichgültigkeit bei uns, unerträglich viel, aber auch eine Aufgabe, die die Ansprüche an das eigene Leben ins richtige Verhältnis rückt. Die Spielregeln verlangen mir Geduld ab. Aber ich halte durch, bis eine Lücke entsteht, als Anna einen Schluck Wasser trinkt.

»War es etwas Wichtiges?«, frage ich und genieße einen Wimpernschlag lang die wortlose Verwirrung, die ich bewirke.

Als debil oder unaufmerksam hat Anna mich noch nicht erlebt, aber hat sie mir nicht gerade sorgfältig erklärt, wie viel ihr das Anliegen der Organisation und ihre Arbeit dafür bedeuten?

»Der Anruf«, sage ich.

»Mein Sohn hat sich beim Training verletzt«, sagt sie, die Erleichterung des Verstehens in den Augen. »Meike hat vom Krankenhaus angerufen, unsere Kinderfrau.«

Plötzlich ist ihr Ton ein anderer als zuvor. Scheuer, leiser. Achtsam. Vielleicht liegt eine Art Entschuldigung darin, mir solche bedeutungslosen Mitteilungen zumuten müssen. Oder eine Warnung. Hätte sie mir es nicht gesagt, wenn sie es mir hätte sagen wollen?

»Willst du nicht hinfahren? Wir können morgen weitermachen.«

»Sie werden gleich zu Hause sein. Es ist nur eine Grünholzfraktur, ein unvollständiger Knochenbruch. Kommt bei Kindern häufig vor, heilt schnell.«

Schon sind wir wieder in Uganda, mit anwachsender Stimme, bei den Kindern und Eltern dort, ihren Krankheiten, ihrem Mangel, ihrer Ausgeliefertheit.

»Wir hatten eine Patientin mit Brustkrebs. Zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt, Mutter von drei Kindern. Das jüngste, ein elf Monate altes Mädchen, hatte sie bis vor kurzem gestillt. Bevor sie zu uns kam, wurde sie vom Medizinmann ihres Dorfes behandelt. Er hatte eine sichere Diagnose und eine Therapie.«

Anna trinkt einen Schluck, den sie nicht braucht. Er ist meiner Konzentration gewidmet.

»Ihr Baby war schuld. Es war besessen vom Bösen und hatte die Mutter an dem Körperteil krank gemacht, aus dem es sie barbarisch ausgesaugt hatte. Das Mädchen musste aus dem Haus, damit auch der Dämon aus der Kranken verschwand. Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir glauben konnten, was der Dolmetscher uns da übersetzte, dann sind wir sofort hingefahren. Das Mädchen war längst tot. Es war nicht weggekrabbelt, wer weiß, wie viele Tage lang nicht. Es lag vor dem Haus und wurde von niemandem beachtet außer von den Hunden, die sich noch nicht richtig an das Kind herantrauten.«

Die Geschichte ist gut. Anna weiß, dass ich auf sie warte, und wirft mir etwas hin, das ich unmöglich für einen Knochen halten kann.

»Was ist mit der Frau geschehen?«

»Ob sie bestraft worden ist, meinst du?«

»Zum Beispiel.«

»Das hat uns nicht interessiert, sie hatte ohnehin nicht mehr lange zu leben. Unser Teamleiter hat sie weiter behandelt. Mein eigener Einsatz war kurz danach zu Ende.«

Das heißt, wir sind bald zurück in Deutschland. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich Anna und mir die nächsten Wochen erleichtern will, werde ich Knöpfe drücken müssen, die ich nur ungern und selten betätige.

»Der Teamleiter?«, frage ich.

»Alain Janvier. Aus Marseille. Der Sektionschef für Ostafrika.«

»Richtig«, sage ich. »Hat dich Dr. Janvier nicht bei deiner Ankunft vom Flughafen abgeholt? Ich glaube, ich habe ein Foto gesehen.«

Wer seine Hausaufgaben gemacht hat wie ich, verdient natürlich einen anerkennenden Blick, den Anna mir mit einem Hauch von Geniertheit würzt.

»Wir hatten einen kleinen Pressetermin arrangiert. Erhöht das Spendenaufkommen aus Deutschland.«

Ich nicke, entlaste sie mit dem passenden Gesichtsausdruck von unnötigen Skrupeln, dann frage ich:

»Dr. Janvier und du, seid ihr gleich am ersten Abend zusammen ins Bett? Oder kommt man sich näher, während man Beine amputiert, bis die Grenzen allmählich fallen?«

»Wir haben keine Beine amputiert. Dafür bin ich gar nicht ausgebildet. Hauptsächlich war es eine Impfkampagne.«

Auf einen Wolkenbruch, der jäh die Luft reinigt, habe ich nicht gehofft, aber diese Lässigkeit überrascht mich doch. Immerhin steht Anna auf und geht ein paar Schritte. Manche haben Gesicht und Stimme unter Kontrolle, brauchen aber ihre Beine, um sich dosiert vom Aufruhr zu entgiften. Zuversichtlich warte ich ab.

»Woher willst du das wissen?«, fragt Anna.

»Es gab Gerüchte. Ist da was dran?«

Selbstverständlich gab es keine Gerüchte. Dafür werden Annas Leute gesorgt haben. Birgits Geschichten sind ohnehin nie nur Gerüchte. Birgit arbeitet in München bei der größten Klatschzeitschrift des Landes und weiß, was niemand sagt. Bevor ich ein neues Projekt beginne, rufe ich sie an, um zu hören, was ich über meinen künftigen Gesprächspartner nicht lesen kann, und das kostet mich nicht mehr als eine Kiste mit sechzehnjährigem Lagavulin, die ich ihr jedes Jahr zum Geburtstag schicke, und die Bereitschaft, ans Telefon zu gehen, wenn sie mich alle paar Monate gegen Mitternacht anruft, um jemandem zu sagen, wie wenig sie von sich hält. Während des Studiums habe ich die Hälfte ihrer Abschlussarbeit geschrieben, weil Birgit keine Abgabeverlängerung mehr bekommen hätte, und danach hat sie monatelang nicht mehr mit mir gesprochen. Heute kann sie danke sagen, hat zwei Töchter, die sie nur jedes zweite Wochenende sehen darf, und weiß, dass ihr Alkoholproblem sie umbringen wird.

»Willst du darüber schreiben?«, fragt Anna.

»Es ist deine Geschichte.«

Wir schweigen, lange genug für andere, um ein Haiku zu entwerfen oder nach einem Bungeesprung auszupendeln, dann schießt ein Lächeln aus Annas Augen, das ich noch nie gesehen habe. Vollkommen unvorbereitet erwischt es mich zwischen den Schulterblättern.

»Daran glaubst du?«, fragt Anna. »An Geschichten, die man besitzt wie ein eigenes Haus?«

Kein Spott, kein Misstrauen. Die Reinheit einer Frage. Wahrscheinlich. Bevor ich antworten kann, blickt Anna auf ihre Uhr.

»Ich glaube, ich schaffe es noch in die Klinik. Wollen wir morgen weitermachen?«

Ich nicke. Jetzt lächle ich.

Taxi

Ich glaube alles. Deswegen kommen sie zu mir. Deswegen vertrauen sie mir an, was sie vor anderen nur aussprechen. Wenn sie ungeduldig auf meine Fragen warten, wenn sie in jeder gedankenlosen Bewegung meines Kopfes einen Wegweiser sehen, wenn sie meine Blicke nutzen, um ihre Lücken zu füllen, und anfangen, mich zu vergessen, je mehr sie auf mich achten, dann haben sie mich auf ihrer Seite. Dann gibt es keine andere mehr.

Es ist ein simples Geschäft, das die meisten von ihnen schnell verstehen. Sie lügen nicht, gleichgültig wie weit sie sich von den Tatsachen entfernen, und ich zweifle nicht. Wenn gelogen werden muss, um die Wahrheit zu bergen, übernehme ich das. Zweifeln müssen sie. Das ist der andere Teil der Abmachung, und auch das begreifen sie rasch: dass ich sie nur zusammenfügen kann, wenn sie auseinanderfallen. Hin und wieder nur, bei manchen reicht mir ein einziges Zögern oder ein jähes Wort. Ich sammle Augenblicke der Verwirrung, ihr Schweigen vor dem nächsten Satz, jede Sehnsucht nach der Unbeständigkeit. Anders kann ich nicht arbeiten. Ich will nicht wissen, was verborgen liegt, nicht einmal sie selbst müssen es sehen. Aber um sie zur Sprache zu bringen, um aus der Welt zu schaffen, was den Klang ihrer Stimmen verzerren könnte, brauche ich Gewissheit. Ich muss sicher sein, dass sie etwas haben, was nur ihnen gehören darf.

Am Anfang ahnen sie nur, dass es ihnen nützt, wenn sie nachlässig werden, wenn sie sich vor meinen Augen selbst überraschen. Am Ende wissen sie es. Wieder und wieder lesen sie das fertige Manuskript, stelle ich mir vor, ungläubig versunken in die vollkommene Leere zwischen den Zeilen. Dann rufen sie mich an, und jedes Mal höre ich ein sattes, unverwundbares Lächeln: Es war richtig, mir zu vertrauen, es ist richtig, mich zu vergessen. Sitzung für Sitzung haben sie vergeblich versucht, die Summe der Einzelteile auszurechnen, ihre Kraft ununterbrochen abwägend gegen die vertraute Angst, nun stehen sie berauscht vor ihrem eigenen Abbild, dem kein Röntgengerät und keine Infrarotkamera der Welt je beikommen könnten. Über der schützenden Lasur, dem Grundton, den ich für jeden Einzelnen sorgfältig auswähle, besitzt es mit seiner sichtbaren Oberfläche nur eine einzige Schicht. Alles Dunkle, alle Widersprüche und unausgesprochenen Geheimnisse sind so sorgfältig ausgeleuchtet, dass sie für immer verborgen bleiben können.

Wenn sie auflegen, weiß ich, dass wir uns schon beim nächsten Mal als Fremde begegnen werden. Dann wird es nur noch um ein paar Jahreszahlen gehen, die korrigiert werden müssen, um Namen, die zwischen diesen Buchseiten besser nicht genannt werden, wie ihnen ihre Besonnenheit nahelegt oder ihr Anwalt, manchmal um Orte, die im Strom ihrer Erinnerung verwechselt und inzwischen nachgeschlagen worden sind. Am Ende geben wir uns ein letztes Mal die Hand, und mein kleines Glück liegt darin, dass sie sich nur noch an meinen Namen erinnern. Sie sehen mich nie wieder, und wenn ich ihnen selbst begegne, dann auf Umschlagfotos von Büchern, die auf Auslagetischen liegen und eine gute Idee für Weihnachten sind. Auf den Fotos erkenne ich sie manchmal kaum, aber ich erinnere mich meist an jede ihrer Möglichkeiten, die in der Erzählung zu unabweisbaren Chancen geronnen sind.

So weit sind Anna und ich noch nicht, und vor nicht einmal einer Stunde hätte ich nicht darauf gewettet, dass wir je so weit kommen. Aber dieses Lächeln am Ende, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich zahle, lasse mir vom Fahrer eine Quittung geben und steige vor dem Hotel aus. Ich bleibe vor dem Eingang stehen, zünde mir eine Zigarette an und wähle unsere Nummer.

Sandra ist schon zu Hause, das Klosterprojekt hat sie am Vormittag abgeschlossen. Das Hausfest nächste Woche fällt vermutlich aus, höre ich. Karin ist tot, unsere kleinwüchsige Freundin und Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Der Leichenwagen steht noch vor dem Haus. Es war abzusehen, aber nun kam es doch plötzlich und beinahe unerwartet.

Saloniki

Segelboote im späten Abendlicht und zwei, drei Biere reichen meist aus, um mich larmoyant zu machen. Ein paar Häuser weiter hatte ich ein gegrilltes Meeräschenfilet und ein Glas Sancerre, bevor ich auf meinem Zimmer den Arbeitstag im Notebook zwischengelagert und der Kleinen am Telefon gute Nacht gewünscht habe. Jetzt sitze ich in einem Loungesessel auf der Dachterrasse meines Designhotels, dessen putziger New British Style hier oben zum Glück keine nennenswerten Auswirkungen hat, blicke auf die Außenalster und stelle mir Karin auf einem Segelausflug vor, mit einem roten Tuch um den Hals und einem Mann, der sie um mehr als zwei Köpfe überragt, ihr ein Glas Sekt einschenkt und nicht aufhört, ihre Canapés zu loben. Karin war jünger als ich, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich in Technicolorfarben an sie denke; nicht nur wegen ihrer Augen und ihres Kleidungsstils hat sie mich an Jane Wyman erinnert. Obwohl ihr Leben kein Fünfziger-Jahre-Melodram war, hatte es den Ernst und die Aura der alleinstehenden Hoffnung, die sich einzurichten vermag. Dass ich die besten schmutzigen Witze, an die ich mich erinnere, von ihr gehört habe und immer neidisch auf ihre bizarren Reisen war, hat mich nie von der Vorstellung abgehalten, eines Tages in unserem Treppenhaus einem schönen Gärtner zu begegnen, der sie liebt.

Es ist nicht der beste Blick, den man von hier auf Hamburg hat, aber verbunden mit dem Gedanken an die Nächte, die Karin in einem Kühlfach bevorstehen, ist er gut genug, um mich wieder zu fragen, ob ich nicht alt genug dafür bin, endlich selbst am Wasser zu wohnen. Ein größerer Hafen wäre gut, ein Fährhafen maximal, möglichst keine Industrie, und natürlich eine Anzahl von Buchten mit ehemaligen Fischerhäfen, in denen heute Jachten und andere Freizeitboote liegen, nach der Logik des Wünschens auch mein eigenes. Man müsste nicht bei jedem Essen einen Seeblick haben, die meisten Restaurants, die ich besuchen würde, lägen ohnehin in den inneren Stadtvierteln, wo auch die besten Yogalehrer, Graffitokünstler und Eiscremedesigner der Großstadt zu finden wären. Auf der Terrasse unseres Hauses aber wäre mir die Sehnsuchtsferne unverzichtbar: der beiläufige Blick, der die kleinen Inseln vor der Küste in jedem Abendlicht so begehrt, als hätte man sie noch nie betreten, und den Fähren nach Nordafrika so lange folgt, bis sie genug Aufbruchsmilde hinterlassen haben, um sitzen bleiben zu können. Ich lege mir neue aussichtlose Argumente für Sandra zurecht, die das Wagnis einer Veränderung in den Glanz der Sicherheit tauchen sollen, da holt mich jemand aus meiner mediterranen Legoecke.

»Herr Evinman? Can Evinman?«

Sie ist links hinter meiner Sitzecke stehen geblieben. Ich muss über die Schulter blicken und sehe hoch zu einer Frau von Anfang dreißig. Die langen schwarzen Haare so offen und ausdrucksvoll wie der Blick aus dunklen Augen, das knappe, kriegerisch dekolletierte Sommerkleid vielleicht ein wenig zu zuversichtlich für einen deutschen Juniabend.

»Ja?«

»Ellen Reichert. Guten Abend.«

Sie kommt näher und gibt mir die Hand, die ich nehme, ohne aufzustehen, weil ich mir nicht so schnell ausrechnen kann, wie flink und seriös ich aus dem tiefen Sessel kommen würde.

»Ich bin die Assistentin von Martin Eissler. Ich kümmere mich um Ihr Projekt mit Anna.«

Schon sitzt Ellen Reichert mir gegenüber und winkt, ein einziger, fließender Ablauf, nach der Bedienung.

»Nehmen Sie auch noch etwas?«, fragt sie.

»Vielleicht später«, sage ich und warte ab, bis sie sich einen Gin Tonic bestellt hat und der junge Mann mit dem Haarzopf wieder weg ist.

»Bisher hat Frau Baumann das Organisatorische erledigt. Macht sie das nicht mehr?«

»Martin hat einen ganzen Harem von Assistentinnen. Heute bin ich an der Reihe.«

Sie weiß, was sie sagt und wie sie es ausspricht. Routine ist nichts, was ihr fehlt.

»Womit? Eine Ganztagsbetreuung gab es bisher nicht.«

Sie lacht. Ich bin komisch, weil Ellen Reichert höflich ist.

»Schöner Name übrigens. Can«, sagt Ellen Reichert und strahlt mich an. »Auch wenn Sie wahrscheinlich jede Menge Ärger damit haben.«

»Ärger?«

»Zan, Kan. Ich habe von unseren Mitarbeitern im Haus schon viele Versionen gehört. Die Assistentin aus Ihrem Verlag, die anrief, um den ersten Termin zu vereinbaren, nannte Sie sogar Schan. Dabei muss man sich nur informieren.«

Eine Gewohnheitsflirterin, nehme ich an, es gibt Schlimmeres.

»Und Sie haben sich informiert?«, frage ich.

»Can wie Dschungel, habe ich gelesen. Klang geheimnisvoll.«

Von null auf hundert. Mit solchen Blicken habe ich heute Abend nicht gerechnet. Warum soll ich sie fürs Erste nicht nehmen, als gälten sie tatsächlich mir?

»Bedeutet der Name etwas?«, fragt Ellen Reichert.

»Nichts, wofür ich mich schämen müsste«, sage ich.

Sie tut mir den Gefallen und lacht. Dann lässt sie ihr Lachen in ein Lächeln übergleiten, das bedauert und schon tröstet, bevor die Trostbedürftigkeit eingetreten ist.

»Anna hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Die Sitzung morgen muss leider ausfallen.«

Sie sagt tatsächlich Sitzung, aber darüber kann ich mir später Gedanken machen.

»Warum?«

»Anna würde gern bei ihrem Sohn bleiben. Sie haben ja mitbekommen, dass er sich verletzt hat.«

»Und es gab ein Problem mit der Telefonrechnung? Sie konnte nicht selbst anrufen?«

Ein weiteres Lachen wäre jetzt wahrscheinlich auch aus Ellen Reicherts Sicht zu viel. Der Gin Tonic, der auf dem kaum mehr als kniehohen Tisch abgestellt wird, hilft ihr. Sie bedankt sich so aufmerksam, als hätte ihr der Zopfmann eine Nierenspende angeboten, fixiert eine Weile ihr Getränk, ohne es anzurühren, schlägt die Beine übereinander, kreuzt die Handgelenke auf dem oberen und sieht mich mit einem Blick an, den im Comic ein Seufzer begleiten würde. Manche Leute tragen ihn, wenn sie wissen, dass sie es einem leichter nicht machen können als mit der Wahrheit.

»Die beiden Termine in der nächsten Woche müssen leider auch ausfallen. Anna weiß noch nicht, wie sich die Sache mit ihrem Sohn entwickelt.«

Ich lasse Ellen Reichert mit meinem Schweigen allein und widme mich meinem Fehler. Der Vorstoß mit Annas Affäre war Hybris, nicht nur Übermut, die pure Arroganz. Es gab keinen Anlass für Ungeduld, jeder braucht seine Zeit, und wir hatten noch genug. Dennoch habe ich mich benommen wie ein Amateur, ein geiler Potentat, der es nicht ertragen kann, wenn die, auf die sein Blick fiel, sich zu lange ziert. Irgendwas an Anna hat mich gegen meine eigenen Regeln aufgehetzt. Vielleicht die Angst, hinter ihrem Misstrauen könne Menschenkenntnis stecken.

»Die Sache mit Uganda hätte funktionieren können«, sagt Ellen Reichert. »Der Liebhaber aus dem Hut. Überraschend und simpel, mir gefällt so was. Aber bei Anna war es vielleicht doch ein bisschen gewagt. Zu früh. Sie waren etwas ungeduldig, nicht?«

Habe ich laut ausgesprochen, was ich dachte? Es wäre das erste Mal, das erste Mal jedenfalls, dass ich es bemerke.

»Anna hat sich mit Ihnen darüber unterhalten?«

»Nein. Ich habe es gehört.«

»Sie haben es gehört?«

»Ich bin dafür verantwortlich, dass unsere Aufzeichnungen aufgeschrieben und archiviert werden. Manchmal höre ich rein.«

»Ihre Aufzeichnungen?«

Ich weiß, wie sich jemand anhört, der sich zum zweiten Mal damit begnügt, die Worte seines Gegenübers in Frageform zu wiederholen, und ich kann mir vorstellen, wie ich dabei aussehe. Aber offenbar habe ich gerade keine Wahl, und Ellen Reichert ist es recht. Nüchtern gibt sie Auskunft, als reiche sie mir Salz.

»Wir zeichnen Ihre Interviews mit Anna auf. Das ist vertraglich vorgesehen, glaube ich.«

»Da geht es um die Aufnahmen, die ich selbst mache, wenn ich sie für meine Arbeit brauche.«

Sie lächelt nachsichtig und versucht, meine hochschießende Verstimmung mit ihrem Lächeln wegzufächeln.

»Es besteht sicher eine Gegenseitigkeitsklausel. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, nehme ich an.«

Wir waren nie allein, Anna und ich. Unsichtbare Mikrophone, vielleicht Kameras, wechselnde Schreibkräfte, diese Frau vor mir. Und sicher noch einer.

»Bekommt Annas Mann die Gesprächsprotokolle?«

Ellen Reichert lacht.

»Sie liegen auf einem unserer Server, aber ich glaube nicht, dass Martin Zeit für so etwas hat. Heute zum Beispiel ist er in Buenos Aires und versucht, eine südamerikanische Fluggesellschaft zu kaufen, die kein Mensch braucht. Reines Vergnügen, wenn Sie mich fragen. Aber wer weiß? Es wäre nicht das erste Mal, dass er aus einer Unternehmensruine einen Marktführer macht.«

Sie plaudert, und mir dröhnt Annas Frage durch den Kopf. Glaube ich an Geschichten, die einem gehören wie ein eigenes Haus?

»Das war echt heftig«, sagt jemand am Tisch hinter mir, vermutlich die Blonde, die eine Weile mit ihrer Freundin am Geländer stand, den Rücken zur Aussicht, um das Spielfeld zu analysieren, bevor sie sich für einen der Tische entscheiden konnte. »Ich wusste gar nicht, dass Uwe so abgehen kann.«

»Das war noch gar nichts«, wird ihr erwidert. »Du hättest ihn auf Fernandos Abschiedsparty sehen sollen.«

Ellen Reichert hält unser Schweigen aus. Sie beugt sich hinunter zum Tisch und lässt sich mehr Zeit, als nötig wäre, um das Glas anzuheben. Der Anblick lenkt mich tatsächlich ab, beruhigt bin ich noch lange nicht.

»Ich hätte Sie natürlich anrufen können«, sagt Ellen Reichert. »Aber ich wollte Sie gerne persönlich kennenlernen.«

Sie nimmt einen Schluck, stellt ihr Glas wieder ab, und diesmal achte ich darauf, meinen Blick rechtzeitig auf den abklingenden Alsterabend hinter ihr zu richten.

»Ich hatte die Aufgabe, unter den möglichen Autoren des Buchs eine Vorauswahl treffen.«

»Anna ist der Autor.«

Falls Ellen Reichert meinen Tonfall wahrnimmt, perlt er an ihr ab. Sie blickt mich neugierig an, vollkommen entspannt.

»Wie würden Sie sich bezeichnen? Helfer? Hebamme?«

»Ich habe kein Wort dafür«, lüge ich.

Sie nimmt es zur Kenntnis und nickt, als müsse sie bei Gelegenheit darauf zurückkommen.

»Auf der Vorschlagsliste des Verlags stand Ihr Name schon ganz oben. Nachdem ich einige der Bücher gelesen hatte, an denen Sie beteiligt waren, habe ich alle anderen gestrichen.«

»Sie haben mich ausgesucht?«

»Anna hat die Bücher auch gelesen. Sie hatte nie Zweifel an meiner Empfehlung.«

Anna hat nie ein Wort darüber verloren. Ich hatte sogar den Eindruck, sie könne sich kein Bild davon machen, worin mein Teil unserer gemeinsamen Arbeit liegt.

»Was haben Sie gelesen?«

»Die Bienenzüchterin, die nach Palästina zieht, hat uns sehr gefallen. Der Komponist mit dem kriminellen Sohn. Die Leichtathletin, die ihre Goldmedaillen zurückgegeben hat. Ich schätze, nicht alles ist eine Auftragsarbeit? Manchmal suchen Sie sich die Geschichten selber aus?«

»Selten«, sage ich, blicke mich nach dem jungen Mann um, der bedient, halte mein leeres Bierglas in seine Richtung und hoffe, dass Ellen Reicherts Blick sich abgeschwächt hat, wenn ich wieder zu ihr sehe.

»Wir könnten Sie morgen natürlich auf einen frühen Rückflug buchen«, sagt sie. »Andererseits haben Sie den Tag schon eingeplant. Vielleicht hätte ich etwas, was Sie interessiert.«

Die zotige Replik, die mir durch den Kopf jagt, könnte ohnehin niemand aussprechen. Aber ich verzichte auch auf die Höflichkeit nachzufragen, obwohl Ellen Reichert mir geduldig Zeit dafür lässt.

»Mein Großvater ist dieses Jahr hundert geworden«, sagt sie schließlich. »Er hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte.«

»Höre ich oft. Wenn ich auf einer Party den Fehler begehe zu sagen, womit ich mein Geld verdiene, gibt es immer jemanden, der eine unglaubliche Biographie kennt, mit der ich mich unbedingt beschäftigen sollte. Nicht selten die eigene.«

Ellen Reichert weiß so wenig wie ich, womit sie das verdient hat. An ihrer Milde ändert das vorläufig nichts.

»Mein Großvater war Ingenieur. Er hat in den Fünfzigern ein Verfahren weiterentwickelt, das bis heute bei Mobiltelefonen und drahtlosen Netzwerken verwendet wird. Frequenzspreizung oder so ähnlich, ich kenne mich damit nicht aus.«

»Wie ich das Handy erfand, es aber niemand gemerkt hat? Wäre das der Arbeitstitel?«

Plötzlich flimmert eine unübersehbare Müdigkeit in Ellen Reicherts Augen. Sie muss sich in mir getäuscht haben, Sätze auf Papier lassen offensichtlich keine Rückschlüsse auf die Klasse ihres Urhebers zu. Ich bekomme meine Bierflasche und ein neues Glas hingestellt, schnell geht das hier, und der junge Mann mit dem Zopf sucht nach Ellen Reicherts Blick, um sich eine weitere Portion ihrer Gunst abzuholen. Sie beachtet ihn nicht. Gelassen spricht sie weiter, mit einer Energie in der Stimme, die ihre Augen heizt.

»Ich habe seinen Beruf nur erwähnt, weil mein Großvater Patentanteile hält, die ihm einen gewissen Spielraum ermöglichen. Er würde Ihre Arbeit angemessen honorieren, aber er legt keinen Wert auf eine Veröffentlichung. Er möchte seine Geschichte nur festgehalten wissen.«

»Was hätte er zu erzählen?«, frage ich. Weil ich es wissen will.

Vielleicht habe ich genug von dem Blatt, das ich spiele, und ertrage Ellen Reicherts Blick nicht mehr. Vielleicht hänge ich aber schon an einer der Angeln, deren Ködern ich selten aus dem Weg gehen kann. Mein ältester Klient war zweiundsiebzig, Material aus hundert Jahren hatte ich noch nie.

»Er war während des Zweiten Weltkriegs in Griechenland. Hauptsächlich in Thessaloniki. Bis zum Einmarsch der Deutschen war die Stadt jahrhundertelang die Hochburg der sephardischen Juden, die sogar die Bevölkerungsmehrheit hatten. Mein Großvater hat dort viel bewegt.«

»Eine Art Oskar Schindler von Griechenland?«

»Eher ein Kriegsverbrecher. Er war bei der SS.«

Vanille

Ich kenne diesen Geruch. Er ist so vertraut und indiskret, dass ich ihn nicht ausblenden kann, aber ich erkenne ihn nicht. Fragen kann ich nicht, der Alte ist schon zu weit entfernt, um ihn in unsere Zeitzone zurückzuholen. Der Geruch ohne Namen, nicht unangenehm, aber sehr üppig, legt sich über den balkanheißen Tag, an dem er Dienst hat. 1942, der elfte Juli, ein Samstag, er erinnert sich genau.

»Um acht Uhr morgens war der Platz schon voll. Platia Eleftherias, der Platz der Freiheit, so heißt er noch heute, glaube ich. Neuntausend Männer hatten in den letzten fünfzehn Monaten gelernt, wie viel Wert Deutsche auf Pünktlichkeit legen. Man hatte ihnen gesagt, dass sie sich dort für Arbeitseinsätze registrieren lassen müssten, aber es war nicht das, worum es wirklich ging. Wir trieben sie zusammen, ließen sie am Anfang einfach stehen, nahmen ihnen die Kopfbedeckungen ab und ihre Sonnenbrillen. Wer ein Getränk dabeihatte, musste es abgeben. Niemand durfte rauchen. Niemand durfte auf die Toilette. Wer sich an Ort und Stelle erleichterte, weil er es nicht mehr aushielt, wer mit nasser Hose erwischt wurde, der sah schnell, was er davon hatte. Da standen sie, alle neuntausend, alle zwischen achtzehn und fünfundvierzig, kaum einer unter ihnen, der zu flüstern wagte, und die Sonne stieg immer höher.«

Kein Wunder bei diesem tiefblauen Himmel, dass so viele Menschen auf dem Oberdeck des weißen Kreuzfahrtschiffes zu sehen sind, das hinter Anton Mahler vorbeizieht. Wir sitzen in einem Wintergarten, der erst nachträglich angebaut, jedenfalls vergrößert worden sein muss und bei unserer Ankunft von außen auf mich gewirkt hat, als hätte das Haus zur Elbe hin Schlagseite und könnte jeden Augenblick seinem Übergewicht nachgeben und in den Fluss rutschen. Das Ganze ist eine Art Treibhaus, sicher fünfzehn Grad wärmer als der artige Frühling draußen und voller Pflanzen, von denen viele grellwuchernde Blüten haben. Orchideen, nehme ich an, aber ich habe kein Auge für so etwas und schon gar keine Namen. Den Rücken zum Flusspanorama sitzt mir in einem Rollstuhl ein Hundertjähriger gegenüber, mit Sauerstoffzugängen in beiden Nasenlöchern und einer karierten Decke über den Knien, die er hier drinnen vermutlich nur braucht, weil er sie sonst vermisst. Sein Pfleger, der mir als Karol vorgestellt wurde, vielleicht dreißig, zweiunddreißig Jahre alt, steht mit verschränkten Armen an der geschlossenen Tür und lässt mich nicht aus den Augen. Weißer Kurzkittel über einer weißen Leinenhose, weiße Strümpfe in leuchtend roten Clogs und ein so überzeugender Blick, dass ich mir selbst gegenüber argwöhnisch zu werden beginne.

Ellen hält in ihrem Korbsessel, in dem sie zwischen zwei hohen blütenlosen Pflanzen kaum auffällt, die Blickachse zwischen ihrem Großvater und mir frei und feuert ihn mit ihren Augen von der Seitenlinie an. Mahler beachtet sie nicht, jedenfalls braucht er keine Ermutigung.

»Die Ersten fielen schon am Anfang um, und nicht nur Ältere. Ich erinnere mich an einen blutjungen Stotterer, dem weniger die abscheulich feuchte Hitze zu schaffen machte als eine Angst, die er wahrscheinlich noch nicht kannte. Wie die anderen, die zu Boden gingen, wurde er sofort mit Wasser übergossen. Geschlagen und getreten haben wir erst später, glaube ich. Irgendwann, ein, zwei Stunden später ungefähr, begannen wir mit der Gymnastik. Sie mussten Kniebeugen und Liegestütze machen, sooft sie konnten, ohne eine Zahl am Ende, die sie erlöst hätte. Wir hetzten die Hunde auf die, die zusammenbrachen. Wir schlugen sie mit Knüppeln und unseren Gewehrkolben. Wir traten auf sie ein, bis sie wieder auf die Beine kamen oder endgültig liegen blieben. Mir selbst kam auch einer vor die Füße, der nie wieder aufgestanden ist. Manche ließen wir tanzen, nackt, die Arme über den Schultern von anderen. Wir wollten einen griechischen Volkstanz sehen, aber keiner von ihnen beherrschte einen. Andere mussten über den Platz rollen wie Fässer oder sangen uns etwas vor. Ich kann mich nicht erinnern, dass das alles abgesprochen war. Heute nennt man so etwas Gruppendynamik, nicht? Gab es auf beiden Seiten. Keiner der Juden versuchte zu fliehen, es gab keine Gegenwehr, jeder hielt sich an das, woran sich alle hielten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur an den Maschinengewehrschützen lag, die auf den Dächern postiert waren. Gegen zwei Uhr ließen wir sie gehen. Wer auf dem Platz liegen blieb, hatte es hinter sich. Die anderen wussten, was ihnen bevorstand.«

Mahler hält inne, inhaliert seinen Stoff aus der Nasenleitung plötzlich in tiefen, lauten Zügen, die bisher nicht nötig waren, und ich bekomme die Atempause, die ich brauche. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier verloren habe, ich weiß nicht, wie ich für diesen wortflotten Greis von Bedeutung sein könnte, und den fröhlichen Blick, der sich jetzt an mich heftet, verstehe ich schon gar nicht. Offenbar glaubt Ellen, dass ich am Zug bin. Ich habe einiges gehört, bewundernswert ausdauernd und geordnet vorgetragen, konzentriert auf das Wesentliche, worin auch immer es am Ende bestehen wird. Wie Mahler bei der SS gelandet ist, habe ich nicht erzählt bekommen, vielleicht hält er es für etwas, was sich selbst erklärt, ich weiß kaum, wer seine Eltern waren oder wie seine Lebensjahre verliefen, bis er nach Griechenland kam. Aber ich weiß, dass er beim Einmarsch in Paris dabei war, achtundzwanzig Jahre alt damals, und von dort ein knappes Jahr später nach Saloniki versetzt wurde. Und ich weiß, dass er ein Mörder ist.

»Sind Sie jemals dafür belangt worden?«, frage ich, ohne mich um den wirren Rhythmus seines Atmens zu kümmern.

Mahler ist nicht schwerhörig, ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Anzeichen übersehen habe. Und seine grotesk lauten Atemzüge haben sicher nichts mit echter Luftnot oder anderen Beschwerden zu tun, sonst wäre Karol längst bei ihm und würde ihn Bäuerchen machen lassen. Wahrscheinlich ist Mahler nur ein alter Nikotinjunkie, der die Zigaretten, die er in gewissen Momenten braucht, aber nicht mehr anzünden darf, durch kleine Sauerstoffsauereien ersetzt hat. Nichts hindert ihn zu antworten. Außer meiner Frage womöglich.

»Sie haben einen Mord begangen, von dem Sie mir gerade erzählt haben, wenigstens einen, Sie waren Mittäter an einer Reihe von anderen Morden. Ist das jemals verfolgt worden?«

Ich fürchte, dass ich spätestens jetzt zu denen gehöre, die Karol gerne verfolgen würde, weil ich durch Grobheit und deren mögliche Folgen seinen Arbeitgeber und damit seinen Arbeitsplatz gefährde, aber seinem Blick auszuweichen und zu Ellen zu sehen ist auch keine Lösung. Sie nickt mir zu, als sei sie sprachlos begeistert von meiner Frage und habe sich im Lokalfernsehen abgeschaut, wie man das zum Ausdruck bringt und die Leute am Reden hält.

»Nein«, sagt Mahler, mit dem ich fast nicht mehr gerechnet hätte. »Einem Verfahren hätte ich mich nicht entzogen, aber da kam nichts. Nach dem Krieg habe ich mich sofort selbst gemeldet. Mit der Blutgruppentätowierung, die ich hatte wie alle bei der Waffen-SS, wäre es gar nicht anders gegangen.«

Er braucht eine Weile, bis er die linken Ärmel seiner Strickjacke und seines Hemdes hochgeschoben hat, aber er will es alleine machen und bremst mit strengem Kinderblick Karol ab, der schon unterwegs ist, um ihm zu Hilfe zu kommen. Der Pfleger tritt wieder zurück an die Tür, und Mahler zeigt mir nach mühevoller Tüftelei die Innenseite seines faltigen Oberarms. Ein paar Zentimeter über dem Ellenbogen hat er eine blassblaue Hautverfärbung, die ich von meinem Platz aus nicht als Schriftzeichen erkennen kann, was auf diesem überreifen Fleisch nach all den Jahren aus der Nähe vermutlich nicht anders wäre.

»Viele Kameraden haben sich damals in den Arm geschossen, aber das wollte ich nicht. Es war unlogisch. Die Sieger hatten doch schnell heraus, warum so viele Männer an derselben Stelle angeblich eine Kriegsverletzung hatten. Ich habe ihnen meinen Namen genannt, meinen Rang, meine Einheit, meine Einsatzorte. Ich habe alle Fragen beantwortet, aber nie Details erwähnt, wenn sich niemand nach ihnen erkundigt hatte.«

Details.

»Ich wurde als minderschwerer Fall eingestuft und von den Briten nach Abschluss der Formalitäten gleich eingestellt, am Anfang als Übersetzer. Einen Teil meines Studiums hatte ich vor dem Krieg in London absolviert, am Imperial College, mein Englisch war schon damals sehr gut. Ein paar Monate später bekam ich bei der Army eine Stelle in meinem Beruf als Ingenieur der Nachrichtentechnik. Ich wurde gut bezahlt, ich hatte nette Kollegen, unter denen zwei, eigentlich sogar drei waren, mit denen ich jahrzehntelang befreundet blieb, und nach den ganzen Kriegsjahren war die Arbeit für mich mehr als angenehm, später sogar sehr hilfreich. 1950 wechselte ich in die Privatwirtschaft und war zehn Jahre bei Siemens in München, bevor ich mich selbständig machte und zurück nach Hamburg zog. Über meine Zeit im Krieg hat mir nie jemand Fragen gestellt. In den ersten Jahren habe ich mich darüber gewundert, fast täglich, manchmal sogar geärgert, aber irgendwann gewöhnen Sie sich nicht nur daran, Sie erinnern sich selbst an die meisten Dinge wie an Geschichten, die Sie vor langer Zeit von jemandem gehört haben, den Sie einmal gut kannten, aber längst aus den Augen verloren haben.«

»Und jetzt? Jetzt sterben Sie einfach nicht? Ihr Schöpfer lässt Sie zu lange warten, und Sie müssen Ihren Druck irgendwie noch hier oben loswerden?«

Zur Hölle mit Karol und seinen Blicken. Ist das nicht ein polnischer Name? Irgendein Mahler wird damals doch auch den Acker seiner Vorfahren zerpflügt und gesalzen haben. Kann man wirklich so professionell sein, um sich um einen Mann zu sorgen, der nur zufällig kein Albtraum der eigenen Familiengeschichte ist? Mahler schweigt wieder, sieht mich an, als versuche er, meine Frage zu verstehen. Wägt er sie ernsthaft ab, der Ingenieur, und sein langer Blick zur Enkeltochter, den sie für ihre Verhältnisse ungewohnt ausdruckslos aufsaugt, hätte dann vor allem eines zu bedeuten? Dass Mahler so wenig weiß wie ich, warum wir hier drinnen zusammen schwitzen?

»Wäre es nicht besser, Sie suchen sich einen netten Staatsanwalt, dem Sie Ihr Herz ausschütten können? Soweit ich weiß, gibt es die zentrale Behörde für Nazi-Verbrechen noch. Soll ich Ihnen die Nummer heraussuchen? Die machen sicher eine gute Flasche auf, wenn sie doch noch etwas zu tun kriegen.«

Meine Empörung ist billig, wer weiß, woher sie kommt und wie echt sie ist, sie schadet entschieden meiner Neugier. Anscheinend wühlt sie Mahler aber nicht auf. Er schweigt weiter, doch ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn das, was sich einen Weg in sein Gesicht sucht, kein Lächeln wäre, das von Neugier vorangetrieben wird. Von Wimpernschlag zu Wimpernschlag wirken die Augen des Alten frischer, kommt er näher an das Paralleluniversum, das ich bewohne.

»Was wollen Sie von mir?«, helfe ich ihm. »Was, glauben Sie, kann ich für Sie tun?«

Die Haltung, die hinter Mahlers luftdichter Sprache in Deckung gegangen sein mag, kann ich immer noch nicht entschlüsseln, von liquidierter Scham bis zum unbeteiligten, unbefleckten Bewusstsein reiner Zeitgenossenschaft ist alles drin. Doch auf einmal bin ich mir sicher, dass er freundlich sein wollte, als er uns in seinem Privatdschungel empfing. Er erweist jemandem einen Gefallen. Keine Frage, wem.

»Erzähl ihm von Großmutter«, sagt Ellen.

Mahler erkundet weiter mein Gesicht, während er Ellen mit einer Schärfe antwortet, die sich nicht an mir hochgeschliffen haben kann.

»Du kanntest sie nicht.«

Ein Familienstandard? Von Ellen jedenfalls nur ein mattes Nicken. Zu Opas Lied will sie nicht tanzen, sagt ihr Blick, nicht heute jedenfalls.

»Ihr Besuch im Sommer«, sagt sie geduldig. »Willst du ihm nicht davon erzählen?«

Mahler bleibt auf meinem Gesicht, als sei auch die Antwort auf Ellens Frage dort zu suchen. Er scheint sie zu finden.

»Das Album«, sagt er. »Bitte.«

Schon ist Karol in Bewegung und verlässt unsere Klimazone, während Mahler sich seine Schläuche mit einer Entschlossenheit aus der Nase zieht, die vermuten lässt, dass er das, was er zu erzählen hat, unmöglich erzählen kann, wenn er weiter dieses jämmerliche Bild abgibt.

»Ich habe Hilde vom ersten Tag an geliebt. Ihren ersten Lebenstag meine ich, den Tag ihrer Geburt. Ihre Eltern waren Nachbarn, unsere Mütter Freundinnen. Ich war acht, als meine Mutter eines Tages ins Nachbarhaus lief, um der Hebamme bei der Entbindung zu helfen. Wie meist war ich draußen bei Kurt, unserem alten Gärtner, der im Sommer eine Art Freiluftvater für mich war. Irgendwann hörten wir wahrhaftig ein Schreien, das schwach bis in den Garten drang und etwas so Ungewöhnliches sein musste, dass Kurt nicht nur lächelte, was so gut wie nie vorkam, er tätschelte mir sogar den Kopf. Stunden später, Kurt hatte die Hecke längst fertig, rief mich meine Mutter. Ich sollte mich ordentlich waschen und das Neugeborene begrüßen. An der Tür von Tante Irmgard blieb ich stehen, weiter wagte ich mich nicht hinein. Aber ich sah das Mädchen auf ihrem Arm, eigentlich nur sein Gesicht, hörte den Namen und wusste, dass ich Hilde einmal heiraten würde. Ein schrulliger Gedanke für einen Achtjährigen, nicht? Eine fixe Idee. Aber ich habe es nie vergessen, ich habe einfach gewartet, bis sie alt genug war. Hilde hatte nie eine Chance, einen anderen Mann zu bekommen.«

Mahler erlaubt sich ein Lachen, das stoßweise aus seinem Rachen rollt, dann gibt er Karol, der wieder zurück ist, ein Zeichen. Pflichtgetreu, aber seinem Blick nach zu urteilen nur sehr widerwillig, händigt mir Karol das bestellte Album aus, das ein digitaler Bilderrahmen ist. Ein, zwei Atemzüge lang überdeckt der Duft von Karols Aftershave, überraschend verspielt für diesen Mann, diesen anderen Geruch, der den Raum dominiert und den ich immer noch nicht einordnen kann. Auf dem Display des Geräts ist das Schwarzweißfoto einer Frau von Anfang zwanzig. Ein durchschnittliches Gesicht, nicht einmal die Augen wecken meine Neugier, die Kleidung zweckmäßig, betont sportlich für ihre Zeit, im Hintergrund der Eingang eines weißen, sakral anmutenden Gebäudes. Der Bildausschnitt ist zu klein, um die Kirche erkennen zu können, ich tippe auf Sacré-Cœur.

»Wir haben im Frühjahr 1940 geheiratet. Hildes Eltern waren nicht besonders glücklich darüber, aber wir ließen ihnen keine große Wahl. Christen, gläubige Christen, sie haben nie verstanden, was der nette Nachbarsjunge in der Partei macht, bei der SS sogar. Ging meinen eigenen Eltern nicht anders. An Flitterwochen war erst nicht zu denken. Der Westfeldzug begann, war Gott sei Dank aber bald zu Ende. Im August war Paris eine friedliche Stadt. Schüsse waren schon vorher kaum gefallen, jetzt waren gar keine mehr zu hören. Ich konnte Urlaub nehmen, und Hilde kam mich besuchen. Paris im Sommer, endlich Flitterwochen. Wir hatten nur etwas mehr als eine Woche, aber es waren wundervolle Tage.«

Ich habe darüber gelesen, ich kann mich an Fotos erinnern. Deutsche, die sich vor dem Eiffelturm gegenseitig fotografieren, entspannt in den Straßencafés von Saint-Germain-des-Prés sitzen und in offenen Ausflugsbooten bezaubert unter Seinebrücken durchfahren. Vier so gut wie unbeschwerte Jahre, ein gelungener, nicht endender Betriebsausflug. Dass die deutschen Touristen Uniform trugen und ihnen zuliebe alle französischen Uhren auf die Zeit umgestellt wurden, die in der Heimat der Gäste galt, dürfte nicht allzu lange Unbehagen bereitet haben. An Äußerlichkeiten gewöhnt man sich schnell, nehme ich an.

»Für uns als junges Paar waren die beiden Jahre danach sehr belastend. Saloniki war über tausend Kilometer weiter weg als Paris, Hilde und ich haben uns kaum sehen können. Aber im dritten Jahr, im Sommer 43, erschien uns der Zeitpunkt wieder günstig. Bei mir lief alles planmäßig. Im Februar war das Sonderkommando des Reichssicherheitshauptamtes in Saloniki eingetroffen, um umzusetzen, was zur Lösung der Judenfrage vorgegeben worden war, und die Ghettos, die wir danach eingerichtet hatten, waren im Sommer fast schon wieder leer. Die letzten Transporte waren für Mitte August angesetzt, Ende des Monats sollte die eigentliche Ferienzeit beginnen. Hilde wollte unbedingt ans Meer, sie war noch nie in Griechenland gewesen. Ich begann, unseren Urlaub zu planen.«

Obwohl ich meinen Blick nachdrücklich auf Mahler gerichtet halte, taste ich wohl nicht unauffällig genug über den digitalen Bilderrahmen. Wenn das ein Album ist, wie der Alte gesagt hat, werden noch weitere Fotos darauf gespeichert sein, und irgendwo muss ein Knopf sein, um sie abzurufen. Von dieser Hilde, die unbedingt ans Meer wollte, will ich mehr sehen, vielleicht sogar Bilder aus Saloniki, aber plötzlich steht Karol, den ich nicht habe kommen sehen, neben mir, greift das Gerät und würde es mir schon aus den Händen reißen, wenn ich nicht schnell genug wäre, um mich daran festzukrallen. Ich habe keine Anweisung von Mahler beobachtet. Dass Karol auf eigene Rechnung handelt, ermuntert mich zum Tauziehen, das ich noch eine ganze Weile durchhalten könnte, wenn da nicht Ellens Blick wäre, der meine Finger schwächt. Ich gebe nach, Karol bringt das Gerät in Sicherheit und postiert sich wieder an der Tür. Mahler scheint nichts mitbekommen zu haben. Der Ort, an dem er sich aufhält, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit.

»In der Sarantopourou, so hieß die Straße, fand ich eine schöne Unterkunft für uns, im zweiten Stock einer Villa, die einem bekannten Gartenarchitekten gehört hatte. Sie besaß einen schattigen Balkon, von dem man einen herrlichen Blick in eine verwunschene Gartenlandschaft hatte, wo es die seltensten und schönsten Pflanzen gab, die ich je gesehen hatte. Von der Dachterrasse konnte man tatsächlich aufs Meer blicken. Ich malte mir ständig aus, wie Hilde und ich abends dort sitzen würden, um den Sonnenuntergang zu genießen, konnte mich kaum noch auf die Arbeit konzentrieren, ich zählte die Tage. Wer konnte ahnen, welcher Schrecken auf uns warten würde?«

Mahler sackt in sich ein, braucht eine Pause. Woher kommt dieses Mitgefühl in Karols Augen? Begreift er überhaupt irgendwas? Er hat noch kein Wort gesprochen, vielleicht kann er gar nicht gut genug Deutsch, um Einzelheiten zu verstehen und Mahlers nasstrüben Augen nicht auf den Leim zu gehen. Falls Karol ein Herz hat, ist er von allen Wahnsinnigen hier drinnen der, um den man sich die meisten Sorgen machen müsste.

»Einem Hauptscharführer, der mir einen Gefallen schuldig war, hatte ich den Auftrag erteilt, Hilde von Wien bis nach Saloniki zu begleiten«, sagt Mahler, der sich von der Aussicht auf den erwarteten Schrecken etwas erholt zu haben scheint. »Kurz vor der Ankunft in Saloniki hatte Hildes Zug einen außerplanmäßigen Halt, leider ganz und gar nicht zufällig. Der Kretin, dem ich die Sicherheit meiner Frau anvertraut hatte, ahnte nicht das Geringste. Partisanen in Wehrmachtsuniformen. Sie brachten Hilde in ihre Gewalt, und außer meinem nutzlosen Unteroffizier bemerkte niemand etwas. Sie schärften ihm ein, nur mit mir darüber zu sprechen, und zum Glück hielt er sich daran. Man würde mit mir Kontakt aufnehmen, ließ man mir ausrichten, ich würde bald erfahren, was ich zu tun hätte. Mit dem Überbringen der Nachricht hatte der Mann seine Diskretion aufgebraucht, merkte ich, früher oder später hätte er Alarm geschlagen. Ich erschoss ihn und sorgte dafür, dass seine Leiche nicht zu finden war. Dann wartete ich darauf, dass sich Hildes Entführer bei mir meldeten.«

Ich denke nicht mehr darüber nach, warum ich erzählt bekomme, was ich erzählt bekomme. Ich blicke mich nicht mehr um. Ich lehne mich zurück, betrachte die Karos auf Mahlers Decke und höre zu. Irgendwann werde ich hier schon wieder herauskommen. Falls Karol dann freundlicherweise zur Seite tritt und die Tür freigibt. Irgendwann bin ich woanders und kann mir einen Standpunkt suchen. Oder alles vergessen. Ich bin Spezialist für verstreute Fundstücke, für Strandgut, das die Wellen der Erinnerung und der Sinnsucht anspülen. Meist gelingt es mir recht ordentlich, daraus etwas zusammenzubauen, das begeh-, oft sogar bewohnbar ist, und in fünfzehn Berufsjahren habe ich mir die Geduld antrainiert, die dafür nötig ist. Aber das hier, das bringt mich sogar dazu, Anna zu vermissen, die mir vermutlich nicht einmal verraten würde, welches Müsli sie am liebsten isst.