Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes du commissaire Baron

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Un jeune universitaire meurt alors qu'il venait de faire une découverte suprenante.

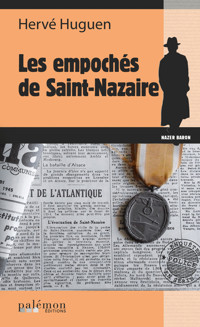

Août 1944. Fuyant l’avancée américaine, 30 000 soldats allemands se retranchent autour de la Forteresse de Saint-Nazaire, enfermant dans la Poche 120 000 civils qui ne retrouveront la liberté que le 11 mai 1945, trois longs jours après la capitulation allemande. C’est à Bouvron que s’achèvera la Seconde Guerre mondiale en Europe. Soixante-dix ans plus tard, la mort d’un étudiant qui enquêtait sur l’histoire de la Forteresse va obliger le commissaire Baron à rouvrir les archives. L’universitaire analysait des documents d’époque, il interrogeait des témoins. Le résultat de ses travaux a disparu. Qui était l’homme qu’il pensait avoir reconnu sur une ancienne photographie, prise lors de l’hiver 1945 ? Qui pourrait avoir encore intérêt, si longtemps après, à dissimuler la présence de cet inconnu dans le périmètre de la Poche restée aux mains des troupes allemandes jusqu’à la fin des hostilités ? Pourquoi ? De Saint-Nazaire à Nantes, dans les marais de Brière, le commissaire Baron va remonter la piste et s’immerger dans les arcanes d’une histoire méconnue des derniers mois de l’Occupation. Ceux des règlements de comptes et des crimes impunis.

Découvrez sans attendre une nouvelle enquête du commissaire Baron sur les traces de mystérieux événements liés à la Seconde Guerre mondiale.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Bien construit, bien écrit, un roman d'atmosphère comme l'affectionnent les lecteurs de Georges Simenon. - Louis Gildas, Télégramme

EXTRAIT

Au réveil, Baron sentit que l’air n’était plus le même, la douceur de la veille avait passé les murs pour s’enfuir aux premières griffures de l’automne, il faisait plus froid, plus sombre aussi, les persiennes ne laissaient filtrer que les lambeaux de tristesse d’un ciel cotonneux. Il posa les pieds à terre, éprouva la fraîcheur du parquet et enfila ses mules, bâillant à s’en décrocher la mâchoire. Il avait conscience d’avoir les yeux rouges, irrités par des heures à fixer des écrans trop lumineux qui ne lui avaient pas appris grand-chose. Maurice Babeau n’existait pas ! Il le savait déjà.

Il poussa les volets. La veille encore, avant son rendez-vous au Cellier de l’Aïeul, c’était le soleil qui lui avait fait fermer à demi les paupières devant les éclairs aveuglants qui saupoudraient les eaux du traict. L’été était mort sans prévenir, sans même une période de soins palliatifs qui aurait permis de s’y préparer. Il pleurait une pluie invisible qui laquait les pavés le long du quai. Baron enfila un peignoir et s’avança sur le balcon de bois. Les bruits se firent plus nets, passage de voitures écrasant quelques flaques éparses, bruissement de conversations dans l’enfilaindicatifde des commerces deux étages plus bas. Il respira profondément, cherchant l’oxygène qui balaierait les miasmes de sa fatigue. Sensation de vertige. Il n’avait pas dormi beaucoup.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Le nantais Hervé Huguen est avocat de profession, mais il consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers - ces évènements étonnants, tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies - lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles. Passionné de polar, il a publié son premier roman en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, un enquêteur que l’on dit volontiers rêveur, qui aime alimenter sa réflexion par l’écoute nocturne du répertoire des grands bluesmen (l’auteur est lui-même musicien), et qui se méfie beaucoup des apparences…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HERVÉ HUGUEN

Les empochés

de Saint-Nazaire

éditions du Palémon

DU MÊME AUTEUR

1. Dernier concert à Vannes

2. Les messes noires de l’île Berder

3. Ouragan sur Damgan

4. Le canal des Innocentes

5. Retour de flammes à Couëron

6. Les empochés de Saint-Nazaire

7. L’inconnue de Nantes

8. Le cimetière perdu

9. Silence fatal

Retrouvez ces ouvrages surwww.palemon.fr

Dépôt légal 1ertrimestre 2016

ISBN : 978-2-372601-25-2

CE LIVRE EST UN ROMAN.

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,

des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant

ouayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19 - © 2016 - Éditions du Palémon.

« Ils ont frappé sur moi comme sur une enclume

Prologue

En seconde, le moteur peinait à tirer la voiture qui s’était mise à cahoter dans les ornières du chemin empierré, masqué par une double rangée de haie décharnée bouchant parfois la vue sur l’étendue du bocage. Ils s’enfonçaient à travers champs, guidés par les sillons qu’avaient creusés les engins de chantier dans la terre ramollie par les premières ondées d’un automne tardif. L’été, annoncé comme caniculaire par tous les gourous médiatiques, s’était montré boudeur. Septembre à l’inverse avait été radieux. Un été que le commissaire Nazer Baron n’avait de toute façon pas vu passer. Le retour des averses n’arrangeait rien.

Pelotonné dans son siège, maussade, il regardait frissonner les buissons bousculés par les rafales. La pluie tombait depuis trois jours, accompagnée d’une chute brutale de la température, et la Cité des Ducs se noyait sous le crachin lorsqu’il s’était levé. Depuis, ce n’était qu’alternance d’ondées et de ciel bleu, on était le 2 octobre.

Ils avaient cessé de se parler depuis que la voix sans émotion du GPS leur avait affirmé qu’ils étaient arrivés. Le capitaine Hubert Arneke avait viré en suivant l’indication d’un panneau brinquebalant, clouté sur un poteau assombri par les dernières averses. Les Terres Noires. Il fallait suivre ce chemin, se laisser guider jusqu’au milieu de nulle part, et Baron posait un regard perdu sur les étendues d’herbes folles caressées par le vent, écrasées par un ciel d’encre violette. L’œil toujours terne et la mine renfrognée. Il donnait l’impression de ne songer à rien, et pourtant il pensait. À un monde où les hommes découvraient encore des charniers. Il remua les jambes, cherchant à soulager sa hanche ankylosée.

Tout s’était déclenché la veille, une pelleteuse avait dégagé les restes très anciens d’un squelette enfoui dans un sous-bois perdu, un défunt anonyme dont le souvenir même avait été gommé de la mémoire des hommes. Un inconnu.

Le corps était englouti sous une couche de terre noire, oublié par tous depuis plus de cinquante ans sans doute. Son identification s’annonçait difficile. Baron à cet instant-là attendait le résultat des fouilles, il n’avait jamais entendu parler des Terres Noires auparavant, un lieu-dit à proximité de Bouvron. L’ordre avait été donné de creuser encore, à la recherche d’indices ou de traces conservées dans la glaise… et un deuxième corps avait été mis à jour, un troisième… L’affaire avait changé de nature.

Concentré, Baron suivait son idée tandis que la voiture s’enfonçait dans les champs. Le téléphone avait vibré sur son bureau. « On en est à quatre ! » Un charnier…

La cime des arbres leur apparut au détour d’une courbe, puis aussitôt après, rangés à l’orée d’une prairie dont on avait déplanté la clôture, les flancs d’un jaune boueux d’un couple de pelleteuses. Deux hommes les regardèrent passer, les servants des machines probablement, deux employés de l’entreprise de terrassement restés sur les lieux par curiosité ou simplement pour prendre des instructions. Ils fumaient sans passion, mains aux poches, désœuvrés.

Baron laissa son regard glisser sur eux. Ils longeaient maintenant des voitures à l’arrêt, des fourgons, tous grimpés sur l’accotement et ne libérant qu’un étroit passage.

Les Terres Noires s’étendaient sur leur droite, une vaste prairie fermée sur son flanc gauche par un bosquet serré, dont une grande partie des arbres et de la lande avait déjà été arrachée et entassée à proximité de la voie d’accès. Le seul bâtiment en vue n’était qu’une longue construction de pierres aux cloisons découpées par le temps, un corps de ferme totalement en ruine dont le toit crevé avait disparu et les murs noircis s’étaient effondrés, couverts de ronces, à deux cents mètres de la lisière du petit bois.

Baron descendit lentement du véhicule et prit le temps d’observer, goûtant les rafales de vent doux charriant des odeurs lourdes. Il tourna sur lui-même, cherchant en vain à apercevoir une autre voie d’accès que le chemin qu’ils avaient emprunté. Il ne vit rien d’autre que des prairies arides, à peine jaunies par le soleil anormal de septembre. Ils étaient au centre de nulle part. Peu importait l’horizon vide, il explorait les détails, des contours qui lui feraient peut-être deviner le sens caché des choses.

Entre le bosquet et les décombres de l’ancienne ferme, à une centaine de mètres du lieu où ils se trouvaient, la zone sécurisée grouillait de silhouettes en gilet gris, sans manches, marqué au dos d’inscriptions blanches. Autour, quelques gendarmes observaient eux aussi la scène d’un œil immobile, curieux mais néanmoins inactifs. Ils protégeaient la zone, rien d’autre. La presse pour l’instant n’avait pas manifesté d’intérêt particulier pour la découverte des ossements, mais ça ne tarderait pas, on les verrait bientôt, dès l’annonce de la mise à jour de nouveaux corps.

Baron contourna la voiture sur la pointe des souliers. Les engins avaient imprimé de grosses traces boueuses dans la glaise noire, des empreintes sculptées d’où suintaient des rigoles d’eau saumâtre. Arneke avait ouvert le coffre et ils prirent le temps d’enfiler de hautes bottes caoutchoutées.

— La proc n’est pas arrivée, constata le capitaine.

— J’ai vu…

Elle leur avait donné rendez-vous sur les lieux. Alexiane Kerneis-Le Hir. Jolie femme. Cheveux courts, auburn avec reflets cuivrés. Lèvres minces. Sourcils fins. Toujours en retard. Elle n’avait pas changé.

Ils sautèrent le fossé pour venir fouler les mottes collantes en se laissant emporter par la plaine, serrant des mains militaires au passage, jusqu’au ruban plastifié flottant mollement entre les piquets.

Baron donna le sentiment de se planter durement dans la terre labourée. Ils étaient face à un cimetière, une immense tombe. Il enveloppa la scène du regard, mâchoires soudées, silencieux. Un charnier, oui.

« Attendez-vous à un truc désagréable, avait prévenu Dumont au téléphone. J’ai vu les mêmes au Kosovo. »

Désagréable… Les mots perdaient leur sens. Des hommes grattaient la terre avec précaution, à genoux dans la glaise, le dos rond, le geste précis, munis de pelles et de pinceaux, dégageant des restes humains, des squelettes plutôt, entassés dans des fosses profondes de moins d’un mètre. Des techniciens de la police scientifique qui ne redressèrent pas la tête, concentrés sur leur tâche, attentifs à ne pas bousculer les ossements libérés de leur gangue, et Baron, muet, photographia le site des yeux, comptant jusqu’à six corps emmêlés dans la boue, numérotés aux pieds par un marqueur de plastique.

Les os avaient une vilaine teinte brun sale, celle de la terre qui les avait comprimés si longtemps, celle d’une croûte incrustée dans les cavités du crâne et collée aux côtes comme des filaments de viande bouillie.

— Merde… laissa échapper Arneke avec une grimace.

On le devinait mal à l’aise dans son grand corps longiligne qu’il ne savait trop où placer. Il n’avait jamais rien vu d’aussi moche, d’aussi désespérant. Sous le ciel chargé de nuages d’orage, les Terres Noires étaient parfaitement sinistres.

Baron grogna une approbation, lui aussi se sentait légèrement nauséeux, ses doigts partirent à la recherche d’un bonbon à la menthe, au fond de ses poches. Il venait d’apercevoir la silhouette de Roland Dumont se redressant à l’extrémité de la zone de fouille. Le Gestionnaire de Scène d’Infraction les avait vus, il enjambait le cordon pour venir les rejoindre, la démarche alourdie par ses hautes bottes de caoutchouc. Baron ne l’avait plus vu depuis l’affaire de Couëron1.

— Commissaire… Capitaine…

Ils lui serrèrent la main.

Dumont était un petit bonhomme aux cheveux très courts et au nez cabossé, dont la lèvre supérieure s’était longtemps ornée d’une fine moustache, un trait dur qui lui coupait le visage. Il l’avait rasée depuis peu et Baron avait du mal à s’habituer à cette face lunaire, rajeunie par quelques coups de lame. L’homme retira son deuxième gant avant de faire craquer ses articulations. Il gardait les yeux baissés.

— J’allais me servir un café, vous en voulez ?

Quelqu’un avait disposé des thermos sur une table à l’écart, avec des gobelets en plastique.

— Merci, refusa Baron.

Le GSI avait la tête tournée vers la fosse.

— Pour l’instant, on a dégagé six corps, il est possible qu’il y en ait d’autres.

— Enterrés là depuis longtemps ?

— C’est difficile à dire.

Il ne quittait pas le site du regard après s’être servi un demi-gobelet de café fumant, sans sucre. Baron le dominait d’une bonne tête, et il détaillait le front pâle, ridé, dégagé très haut sur le crâne. Dumont perdait ses cheveux. L’homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions, et il meurt de même… Il lui restait des dents et quelques cheveux, le reste était déjà mort.

— Vous n’avez rien trouvé qui permette une identification ?

— Pour l’instant…

Hubert Arneke s’était mis à longer le cordon qu’il caressait du bout des doigts, son autre main grattant son éternelle barbe de trois jours dans un geste familier qui l’aidait peut-être à surmonter sa confusion. Il stoppa à mi-chemin.

— Seulement des hommes ? dit-il en revenant lentement.

— Des femmes aussi, rectifia Dumont sans cesser d’observer les formes noires qui gisaient à ses pieds.

Dieu sait ce qu’il imaginait à cet instant, peut-être essayait-il de se représenter ces corps enveloppés de chair, des corps vivants. Probablement sans y parvenir.

— La datation ! insista Baron.

Il avait besoin d’une confirmation.

— Pas très vieux…

Le GSI non plus n’avait pas l’air dans son assiette. Le café était peut-être mauvais. Il évalua d’une mine pensive :

— La matière osseuse commence à s’effriter… absence de tissus musculaires… lambeaux de vêtements… Plus le reste, le lieu. À mon avis, ils sont bien là depuis soixante-cinq ans.

Ce n’était pas sur l’aspect des ossements que Dumont forgeait une idée aussi précise, il eut un geste vers une vaste toile plastifiée étendue le long de la fosse, sur laquelle les techniciens déposaient, au fur et à mesure de l’avancée des fouilles, toutes les reliques arrachées à la terre.

— Pour l’instant, on a retrouvé ça…

Des fragments de tissus, des griffes rouillées, des paires de lunettes, des boucles de ceinture ou ce qui semblait en être… Des bouts de métal corrodé… Le tout enfermé dans des sachets destinés à la conservation des indices.

Baron s’accroupit dans l’herbe, sans souci pour la douleur qu’irradiait encore sa hanche meurtrie dans certaines positions, pointa un doigt attentif sur des lorgnons croûteux.

— Ronds, dit-il. Cerclés de fer…

— Vingtième, première moitié… Et encore… John Lennon portait les mêmes. Tenez, je vous ai mis ça de côté, j’ai pensé que ça vous intéresserait davantage. On les a trouvées sous le numéro cinq.

Dumont sortait d’une poche de son gilet un même petit sachet transparent renfermant une demi-douzaine de rondelles noires, qu’il fit glisser dans la paume de Baron. Des pastilles de métal gravé, certaines percées au centre par un cercle. Des pièces de monnaie.

— Les exemplaires percés sont des dix et vingt centimes. Celle-là est davantage préservée, j’ai commencé à la nettoyer.

Baron aiguisa son regard. On distinguait encore la gravure malgré la corrosion, la lame d’une hache, la double lame.

— Une francisque ?

— Deux francs 1944, régime de Vichy. Numéro cinq avait ça dans la poche et ces pièces ont cessé d’avoir cours à la Libération. Vous avez la fourchette. Ils sont ici depuis la fin de la guerre.

— Et comment sont-ils morts ?

— Je n’en sais rien…

Il rendit les rondelles. Ses yeux se portèrent vers la tombe. Un groupe d’hommes, de femmes, d’enfants peut-être, abattus avant d’être jetés dans une fosse commune. Sans que personne, jamais, n’ait éprouvé la moindre suspicion. Des morts anonymes, assassinés dans le silence et rendus à la terre. Pourquoi ?

Baron ne se pressait pas. Il s’imprégnait des lieux en commençant à colmater les vides autour de lui. Il imaginait. Il s’était déroulé des événements terribles ici, il y avait bien longtemps, et l’espace seul en avait été le témoin, l’espace seul était en mesure de définir l’impression qu’il ressentait. La première…

Arneke s’était éloigné, Baron le voyait tourner en solitaire autour des ruines de la ferme qui finirent par le faire disparaître. Finalement, ils n’étaient pas très différents tous les deux, le capitaine aussi cherchait à fixer les contours de sa première impression, et le bâtiment effondré jouait le rôle d’un aimant. Baron éprouvait la même attirance, ce tas de pierres noircies puait l’abandon et pourtant il était resté là, giflé par les intempéries, enfoncé dans la glaise, témoin du temps. Mais témoin de quoi ?

Baron fixait les pans encore debout, le front ridé par la réflexion. Dumont respectait son silence, il n’avait pas bougé, il examinait les reliques extraites de la fosse, grattant du pouce des écorchures de terre incrustées dans les griffes métalliques.

— Il s’est passé quoi exactement ?

Il frotta une dernière fois avant de reposer délicatement son bloc de rouille sur la bâche et de se redresser.

— La ferme servait de relais aux maquisards qui faisaient franchir clandestinement la ligne de la Poche.

Il hocha la tête à la manière d’un homme accablé par l’absurdité du monde.

— Les voisins disent que tout est resté en l’état.

Il tourna son regard vers la fosse dont il considéra pensivement les saignées creusées dans la terre, autour des dépouilles.

— Et ça, c’était assez dans les méthodes de l’époque, non ?

Quelque chose lui nouait l’estomac, des pensées malsaines qui lui déformaient le coin de la bouche et auxquelles il laissait pourtant libre cours.

— Six victimes de la barbarie, observa-t-il, péremptoire. Exécutés.

— Qui ?

— Des otages.

— Sans que personne ne le sache ? opposa Baron. Le crime ne serait pas resté ignoré !

Un dernier soupir gonfla la poitrine du GSI avant qu’il ne s’éloigne, le regard toujours aussi bas et l’air franchement déprimé.

— Qu’est-ce qu’il a ? s’inquiéta Arneke, revenu.

Baron repensait au truc désagréable.

— C’est peut-être son petit Katyn.

— Katyn, ce n’était pas les Allemands.

Il remua les épaules.

— Brune ou rouge, la balle dans la nuque produit les mêmes effets.

Il se mit à longer le ruban jusqu’à l’extrémité de la fosse, là où avait été dégagé le sixième corps. Un homme était occupé à gratter la terre avec d’infinies précautions, nettoyant la partie supérieure d’un squelette apparu à la surface, le sommet du crâne, la mâchoire, les arceaux fragiles de la cage thoracique.

— Une fosse profonde de moins d’un mètre, jugea-t-il.

— Ils ont été enterrés là dans la précipitation, confirma Dumont qui observait lui aussi. Tout est resté à l’abandon, c’est pour ça qu’on ne les a jamais trouvés.

— Que leur est-il arrivé ?

— Laissez-nous d’abord les sortir de là.

Baron consulta sa montre.

— D’accord, on vous laisse.

Les Terres Noires le rendaient cafardeux. Il s’était remis à pleuvoir une sorte de bruine collante, au travers de laquelle les murs vibraient dans les gouttelettes. Il ajusta son col. Madame le Procureur n’arrivait toujours pas. Ils remontèrent lentement vers la voiture pour s’y mettre à l’abri.

Tout s’était déclenché la veille, les fouilles avaient été entamées très tôt le matin. On savait où chercher. Les Terres Noires avaient été sondées, retournées, on s’était intéressé tout de suite au petit bois. On cherchait un homme, le corps d’un homme. Peut-être aussi celui d’une femme. Un couple, pas davantage.

Baron se glissa sur son siège, laissant la portière ouverte. Ils étaient trop éloignés du village pour en apercevoir les premières maisons. Un site dont le nom aurait pu s’étaler dans tous les manuels. La guerre en Europe s’était achevée ici le 11 mai 1945, trois longs jours après la capitulation allemande. Ils étaient dans un lieu authentique rangé aux oubliettes de l’Histoire.

— La voilà.

Arneke observait le rétroviseur et Baron n’éprouva pas le besoin de se retourner. Alexiane Kerneis-Le Hir rangeait sa petite voiture au flanc d’une des pelleteuses. Avant de s’extraire de l’habitacle, elle prit le temps d’enfiler un imperméable léger tout en observant le chantier balisé en contrebas.

À quoi pensait-elle à cet instant ? À ce qui les avait amenés ici sans doute, à l’incertitude qui l’avait saisie quelques petits jours auparavant… À ces gens oubliés…

Baron descendit du véhicule. La première impression sur une scène de crime est essentielle, elle dit passion ou vengeance, ou hasard, elle conditionne la suite. Celle de Baron s’était inscrite en lettres gothiques. Et c’était inédit pour lui, une mauvaise empreinte qui allait le hanter et le rendre aphasique pour des heures, le charnier des Terres Noires l’emplissait d’un désarroi dont il n’avait aucun mal à identifier l’origine.

Soixante-dix ans après, il connaissait l’assassin.

— Ils ont autre chose ? s’inquiéta Alexiane.

— Six corps pour l’instant, la renseigna Baron. Des bouts de métal, des reliques, des pièces de monnaie qui remontent à la fin de la guerre.

— Six ? C’est pire…

Pire que ce qu’ils avaient imaginé. Il croisa son regard, ramené quelques petits jours en arrière.

Septembre avait des langueurs d’été indien. Baron était chez lui, dans sa maison du Croisic et elle l’avait appelé sur son portable. « J’ai besoin de vous voir, Commissaire. » Elle ne voulait rien dire. Il lui avait proposé Le Cellier de l’Aïeul qu’elle ne connaissait pas. Pour déjeuner. Elle était venue…

1. Voir Retour de flammes à Couëron, même auteur, même collection.

Chapitre 1

Cinq jours plus tôt.

Septembre tirait les salves d’un été traînard qui rattrapait un mois de juillet désastreux. Comme un parfum de vacances tardives. Il faisait chaud sur Nantes.

Alexiane Kerneis-Le Hir avait les mains moites en garant sa voiture sur le parking de Notre-Dame de Toutes-Aides, le nez pointé en direction du bâtiment de brique des anciens bains-douches. Un peu de nervosité. Elle était en retard.

La vitre restée ouverte pendant le trajet avait semé le désordre dans les mèches auburn de sa coiffure, elle prit le temps de s’arranger un peu avant de poser le pied à terre et de se repérer. Quelle idée avait-il eu de l’inviter dans ce quartier qu’elle ne fréquentait pas ? Qu’avait-il dit ? Une agence bancaire à l’angle de la rue de la Ville en Pierre, sur la gauche en remontant l’artère.

Elle suivit les instructions, traversa la place.

Le Cellier de l’Aïeul se signalait par un coq bleu sur fond d’enseigne rouge. De l’extérieur, c’était un bistro annonçant tonnelle et cuisine bourgeoise.

Elle franchit une première salle où se dressait le comptoir, pénétra dans le second espace au décor incertain. Ça tenait de la brocante et de la galerie d’art, vieille bicyclette suspendue au plafond vitré, canotier accroché au pédalier, fleurs séchées, vieux buffet repeint en blanc dans lequel étaient alignées des bouteilles, libellule métallique cramponnée au mur rose orangé. Ambiance hétéroclite.

Baron attendait dans un angle, assis seul à une table, en bras de chemise, le visage inerte dans la lumière dorée qui chutait de la verrière. Cheveux gris en désordre, ses longues jambes étalées loin devant, ses doigts jouant distraitement avec le manche d’un couteau. Il ne faisait rien et ne s’en plaignait pas, il n’aimait rien tant que ces instants volés à l’agitation ambiante, cette sorte de semi-torpeur, presque une sensation de flottement, le regard filtrant sous des paupières mi-closes, lorsqu’il laissait à sa mémoire le temps de tracer un sillon dans le capharnaüm des souvenirs. Une manière de ralentir le présent. D’ailleurs il était en vacances. Il la regarda approcher et se souleva pour lui serrer la main.

— Commissaire…

Il nota qu’elle avait le visage hâlé par le vent de mer, après trois semaines passées dans la maison familiale de la pointe de Kerners. Fin août avait été réellement caniculaire, Baron en gardait lui aussi quelques ridules blanches au coin des yeux.

Il reprit sa place, sans la moindre idée de la raison qui avait poussé le magistrat à provoquer ce rendez-vous, et commanda deux verres de savagnin du Jura. Saveurs de noix sèches. Rafraîchissant.

— Les vacances ont été bonnes ?

— Paisibles, en tout cas. Bretonnes. Et vous ?

— Plus au sud. La montagne.

Il n’y était pas resté très longtemps.

— Elles durent toujours. Que me vaut le plaisir… ?

Physiquement, il la trouvait légèrement changée. La frange de ses cheveux auburn, peut-être imperceptiblement plus courte, ou le dessin des sourcils, il ne savait pas. Ou son imagination qui lui jouait des tours. Les lobes de ses oreilles s’ornaient de petites fleurs bleues.

Elle attendit d’être servie, leva son verre avant de répondre :

— Vous êtes occupé en ce moment ?

— Du tout. Les statistiques de la délinquance sont en chute libre.

— On me l’a dit. Je parlais de vos congés…

— Quelques jours pour aider à un chantier de rénovation. Je peux me libérer. Quel est le problème ?

Elle souriait par-dessus le savagnin. Le Cellier de l’Aïeul avait un côté restaurant de village qui faisait du bien. Et en plus il faisait beau. Elle goûta le vin, prit le temps d’apprécier avant d’annoncer :

— Je vous propose un plongeon dans l’Histoire. Je suis certaine que ça va vous intéresser.

Elle osa un regard en coin qui lui plissa les ailes du nez.

— J’ai besoin de me faire une idée, dit-elle. Peut-être un meurtre… curieux… Un meurtre accidentel, si je puis dire…

La trop pénible année précédente avait laissé des traces mais Alexiane semblait aller mieux, le voile d’amertume s’était atténué sur son regard brun. Elle ne songeait plus à quitter la magistrature. Il se pencha.

— De quelle histoire parlez-vous ?

Elle posa son verre sans lui répondre et se mit à fouiller dans son sac, en sortit une petite liasse de papiers pliés qu’elle lui présenta.

— Vous lirez ça plus tard, invita-t-elle avec une moue qui montrait que c’était sans importance. C’est juste un procès-verbal d’accident de la route, un homicide avec délit de fuite il y a trois mois, ça ne vous apprendra pas grand-chose…

Il ne jeta qu’un œil. Brigade des accidents du commissariat de Saint-Herblain. Elle poursuivait, concise :

— Un jeune homme qui circulait en scooter et qui s’est fait heurter par une voiture, il était malheureusement mort quand les secours sont arrivés. Les débris retrouvés sur place ont seulement permis d’identifier le modèle et la couleur du véhicule qui l’a renversé, une Renault Mégane.

Elle gonfla sa poitrine sous le chemisier de soie noire.

— En deux mots, la victime s’appelait Baptiste Marlin. Vingt-cinq ans, étudiant en doctorat d’Histoire, un garçon brillant. Il vivait en couple. Jamais de problèmes. Inconnu des services.

— Et alors ?

— Je viens de recevoir les conclusions de l’IRCGN. Ni choc arrière ni collision lors d’un dépassement hasardeux. Le scooter a été heurté sur le flanc gauche, de manière brutale, par une voiture qui se rabattait, assez violemment pour projeter Marlin à plusieurs mètres et le tuer.

Elle le fixa.

— Le choc selon eux n’était pas accidentel.

Suspension. Elle mâchouilla sa lèvre avant d’émettre :

— J’ai eu le rapporteur en ligne. Sa conviction est que Marlin a été renversé volontairement. Les traces de freinage sont perpendiculaires à la trajectoire du cyclo. Pour l’arrêter ou pour le tuer.

— Il y a des témoins ?

— Un vigile. Il faisait une ronde autour d’un entrepôt voisin, il a entendu le bruit de la collision, puis le claquement d’une portière et un départ précipité. Il n’a vu que l’arrière du véhicule tous feux éteints.

Elle avait dit : « Peut-être un meurtre… curieux… » Il imaginait une altercation entre usagers de la route, un geste fou. Il fallait identifier le propriétaire de la Renault. Baron pour l’instant ne voyait là rien de véritablement curieux. Imbécile, affligeant, mais pas curieux… Ce n’était pas de sa compétence.

— Quand a eu lieu l’accident ?

— Le 14 juin, vers vingt-trois heures.

— Où ?

— Avenue des Lions. Dans un environnement de concessionnaires, d’entrepôts, de grossistes, un dépôt de la TAN2… C’est désert la nuit. On sait que Marlin rentrait chez lui, par contre on n’a pas pu déterminer d’où il arrivait.

— Sa compagne ne le sait pas ?

— Elle donne des cours à la patinoire trois soirs par semaine, elle ne rentre jamais avant vingt-trois heures, c’était le cas ce jour-là. Elle sait qu’il avait un rendez-vous en fin de journée, elle était encore chez elle lorsqu’il est parti.

— Rendez-vous avec qui ?

Elle marqua son ignorance d’une grimace muette, la serveuse approchait.

— Avez-vous choisi ?

Ils prirent le temps de passer la commande et de vider leur verre de savagnin. Baron observait la femme en face de lui, il la connaissait, il y avait autre chose. Ou alors il devait l’arrêter tout de suite.

— Ce n’était probablement qu’un chauffard, finit-il par émettre en contenant le son de sa voix. Ivre, avec un champ visuel restreint. Il roulait trop vite et il s’est rabattu trop tôt. Ou sous l’emprise de la drogue. Un coup de volant non maîtrisé. Ou un type sans permis, conduisant une voiture volée… On finira par l’identifier.

La salle s’était remplie, les obligeant à se rapprocher pour mieux s’entendre.

— Vous n’y croyez pas ?

Elle ne répondit pas tout de suite. Elle réfléchissait.

— Je crains que les conclusions de l’IRCGN soient pertinentes… émit-elle enfin.

Elle s’était mise à dépiauter une tartine de pain dont elle alignait ensuite les miettes du tranchant de son auriculaire, là où brillait une petite chevalière dorée.

— Il faut des motifs impérieux pour renverser volontairement quelqu’un avec une voiture, insista-t-il en l’observant. Et une urgence ! Il y a des risques, des témoins potentiels, une patrouille en maraude… Ce n’est pas la façon la plus sûre de tuer ! Marlin avait des ennemis ?

— Non.

Alexiane posa les coudes sur la table et se pencha à son tour.

— Marlin a eu un parcours sans embûches, famille bourgeoise, unie, belles études, plus passionné par les livres que par les sorties en boîte, sobre, fidèle…

— Saint Marlin, admit-il. Mort en martyr, je vous le concède, mais simplement victime d’un connard irascible à qui il avait tout bonnement refusé la priorité.

— Peut-être… objecta-t-elle sans sourire, mais peut-être pas… Marlin travaillait à temps partiel pour financer la fin de ses études, il voulait être historien, il préparait une thèse. Il avait engagé des travaux de recherche sur la base de documents d’époque concernant l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire.

— Et c’est pour ça qu’on l’a tué ?

— C’est une hypothèse que je ne néglige pas.

Elle dodelinait mollement de la tête, comme font les impatients irrités de ne pas être compris.

— Marlin travaillait à partir de photos, dit-elle en ramassant une boulette de mie qu’elle entreprit de malaxer, des portraits réalisés dans la Poche, ceux d’un homme qu’il pensait avoir reconnu.

Elle ne poursuivait pas. Elle était concentrée sur sa boulette de mie.

Il grogna avec un froncement des sourcils irrité :

— Ça s’est passé il y a soixante-dix ans ! Vous imaginez que le fantôme de je ne sais quel cadavre enterré sous les décombres de Saint-Nazaire est venu lui tirer les pieds ?

— Marlin travaillait sur un cliché plus particulièrement, il recueillait des témoignages et c’est probablement ce qu’il a fait le soir de sa mort. Le cliché a disparu.

La serveuse approchait pour déposer les assiettes et ils la laissèrent s’activer en silence.

Baron avait croisé les bras, attitude fréquente chez lui. Il songeait que tout cela n’était pas si vieux finalement, il ne portait pas son prénom par hasard, c’était un serment de son père le jour de l’explosion du Lancastria en juin 19403, et son père vivait toujours.

— Bon appétit.

Il goûta, grimaça sans que l’on sache si c’était de satisfaction ou de perplexité après ce qu’il venait d’entendre, avant de reprendre le fil toujours dubitatif de ses réflexions :

— Qui pensait-il avoir reconnu ?

— Nous n’en avons aucune idée. Tous les chercheurs gardent leurs secrets en attendant de publier.

Le portrait d’un inconnu.

— J’ai un peu de mal, raisonna-t-il d’un ton patient, j’imagine que Marlin prenait des notes, qu’il fouillait des archives, qu’il consultait des ouvrages. Où sont les résultats de ses travaux ?

— Tout était dans son ordinateur, dans une sacoche qui contenait aussi les témoignages qu’il avait pu recueillir, il ne se déplaçait pas sans elle.

— Et ?

— Elle aussi a disparu.

Le doute raisonnable… Il posa ses couverts.

— Le jour de l’accident ?

— Nous savons que celui qui l’a renversé est sorti de la voiture, peut-être pour prendre la mesure des dégâts avant de s’enfuir, c’est ce que l’on a pensé dans un premier temps, mais peut-être aussi pour récupérer cette sacoche.

— Marlin aurait été tué à cause d’une vieille photo ?

Il la vit se trémousser sur son siège. Soit parce qu’elle n’aimait pas trop ce qu’elle était en train d’avaler, soit parce qu’elle avait conscience de la fragilité de ses soupçons. Peut-être aussi parce qu’il l’agaçait. Il opta pour la nourriture avant d’enfoncer le clou :

— Quelle que soit l’identité de ce personnage, il ne peut pas avoir moins de quatre-vingt-dix ans aujourd’hui ! D’accord ?

— Probablement…

— Si Marlin l’a reconnu, c’est qu’il était identifiable, donc on peut imaginer un inconnu célèbre.

— Oui…

— Dont la présence dans la Poche de Saint-Nazaire en 1945 devrait impérativement rester ignorée encore aujourd’hui. Fut-ce au prix d’un meurtre !

— Voyez sa compagne, trancha Alexiane, elle s’appelle Camille Rouget.

Elle aspira une large bouffée d’air. Sa poitrine se gonfla, tirant de nouveau sur le corsage de soie.

— Je vous demande simplement votre opinion… La photo faisait partie d’un lot, les autres clichés seront peut-être parlants. Faites-les étudier. Essayez de savoir où était Marlin le soir de sa mort.

Il avait repris ses couverts, l’esprit déjà ailleurs. La Poche de Saint-Nazaire, c’était cent vingt mille personnes enfermées dans un rayon de trente kilomètres, des autochtones et des déplacés des bombardements de 1943, des réfugiés, y compris ceux de l’exode de 1940 restés sur place. La ligne de démarcation avait été minée, les zones frontalières étaient en ruine, il ne passait plus de courrier vers l’extérieur et ça avait duré des mois… Une prison à ciel ouvert, sans ravitaillement ni chauffage, sans électricité coupée par décision des autorités françaises, sans soins, un ghetto sous la garde de trente mille soldats feldgrau et qui allait devoir survivre pendant neuf mois dans une indifférence quasi-totale. La Poche de Saint-Nazaire, c’était l’ultime théâtre de la guerre en Europe.

— Il y a autre chose, intervint soudain Alexiane en paraissant se détendre.

Elle se tenait moins droite sur sa chaise, le visage levé vers la lumière tombant de la verrière au-dessus d’eux.

— Camille Rouget m’a dit avoir reçu de la visite il y a une semaine, celle d’un avocat.

— Qu’est-ce qu’il voulait ?

— Rencontrer Marlin.

— Dans quel but ?

— Il cherchait la photo.

— Trois mois après sa mort ?

Rien n’interdisait à un avocat de se déplacer, il était fini le temps où un homme de loi recevait exclusivement dans l’enceinte confidentielle de son cabinet, la démarche restait néanmoins intéressante.

— Il l’ignorait. Par contre, il connaissait l’existence du cliché, et il était missionné pour en prendre possession, ou au moins connaissance. Il ne s’est évidemment pas étendu sur l’identité de son client.

— Étrange… admit Baron au bout d’un instant. Vous le connaissez ?

— Cela aussi est très insolite. Maître Dempili n’est pas un pénaliste, c’est un spécialiste reconnu du droit des sociétés, il ne fréquente pas le palais, il ne plaide jamais, ce n’est pas son job. Les mauvaises langues assurent que sa robe n’a plus quitté le placard depuis le jour de sa prestation de serment. Il négocie et il rédige des actes, il ne sort pas de son cabinet. Sa démarche est très surprenante. Et la mort de Marlin a eu l’air de le contrarier fortement.

— Parce que la photo est compromettante ?

— Suffisamment dérangeante en tout cas pour que son client ait eu envie de la récupérer. Voyez Camille Rouget, répéta Alexiane.

Baron se remit à manger et vida tranquillement son assiette. Le Cellier de l’Aïeul était maintenant plein et enflé d’un brouhaha permanent qui rendait problématique tout entretien un peu confidentiel. Ils terminèrent en évoquant des banalités. Alexiane avait agrafé un post-it au procès-verbal de l’accident, elle y avait inscrit, d’une belle écriture déliée, le nom de Camille Rouget et une adresse dans le quartier du Sillon de Bretagne. Il ramassa le tout.

*

Il n’y avait pas de douleur, simplement une grande, une immense lassitude. Il savait que le mal était là, qu’il s’était insinué partout et qu’il lui rongeait les chairs chaque jour davantage, chaque heure davantage, de plus en plus vite. Pas un, pas deux, mais une armée de crabes qui pourrissait l’intérieur de son corps.

Il se réveilla en sursaut. Il ne souffrait pas, c’était l’angoisse qui l’empêchait de dormir, la peur de ne jamais plus se réveiller. Il était en nage, avec des frémissements dans les jambes et un souffle rapide. De quand datait sa dernière transfusion ? Une semaine à peine et déjà il se sentait exténué.

Au début, il ne se rendait à l’hôpital qu’une fois par mois. Il en revenait revigoré, certain de sa guérison. Et puis, insensiblement, les espaces s’étaient resserrés. Toutes les trois semaines, tous les quinze jours, maintenant presque chaque semaine.

Il tourna la tête vers la droite de son lit. Le grand chêne balançait son feuillage derrière les rideaux, caressé par les dernières ardeurs du soleil de septembre. Celui-là, il ne l’avait pas planté, mais il l’avait vu grossir, matin après matin, quand il ouvrait ses volets depuis vingt-cinq ans qu’il vivait ici. Un quart de siècle… C’était son dernier été et il savait qu’il ne verrait probablement pas le printemps suivant.

Il bougea. La fenêtre était entrouverte mais l’air était si immobile que le store ne frémissait même pas. Le temps était comme suspendu, figé par la tiédeur. Les pendules avaient dû arrêter leur macabre décompte.

Le vieil homme songea qu’il aurait bien aimé qu’il en fût ainsi. Chaque minute écoulée marquait pour lui l’approche d’une fin qu’il savait imminente. Mais le cadran lumineux du réveil, sur la table de nuit, tuait tous ses espoirs à coups de petites barrettes orangées qui dessinaient des chiffres.

Il eut envie de le lancer au travers de la pièce, de le fracasser contre un mur en hurlant son refus dans une dernière mutinerie. À quoi bon puisque ça n’empêcherait pas la nuit de tomber et le jour de se lever encore.

Il attendait le lendemain avec impatience, l’ambulance qui le transporterait vers une transfusion salvatrice. Il était épuisé. Du jardin lui parvenait un murmure de conversation, des promeneurs sur le chemin qui cherchaient à longer la rivière. Un bruissement apaisé mêlé au froissement de l’eau, dans la légèreté de l’air.

L’espace d’une respiration, l’illusion de la quiétude lui enveloppa l’esprit.

De quoi pouvait-il se plaindre ? Le temps marquait son empreinte, tout était allé si vite mais finalement, pensa-t-il avec nostalgie, il avait eu une belle vie. Ses trois enfants ne lui avaient apporté que des satisfactions, ses entreprises avaient été plus que florissantes et il était devenu très riche. Heureux en affaires, heureux en amour. Au côté de Brigitte la douce, passion de jeunesse rencontrée sous les bombardements et qui jamais n’avait cessé de lui tenir la main.

Le regard du vieil homme suivit les lignes du plafond, engloba les cadres fixés aux murs, cherchant à se souvenir et à poser sur chaque objet une date et un lieu. Histoire de la longue traversée d’un bateau qui s’était finalement avéré assez solide pour tenir la mer. D’ailleurs, songea-t-il, de véritable tempête ce navire n’en avait réellement traversé qu’une.

L’ombre effacée d’une jeune femme au regard oublié passa devant lui, celle d’un corps blanc renversé sur une table, de seins ronds dont il s’était emparé à pleines mains, de cuisses ouvertes dressées en V, au revers desquelles il s’était collé en cherchant l’oubli. Éliane… Il avait craqué pour ce qu’elle était, jeune et très belle. Une illusion.

Il était parti, trois longs mois au cours desquels Brigitte la douce avait ravalé sa souffrance et ses peurs, trois longs mois dont il ne retenait finalement plus grand-chose, trois mois pour exorciser sa terreur de vieillir et de ne plus savoir plaire. Les seins ronds avaient fini par lui paraître mous, Brigitte la douce hantait ses nuits. Il était revenu.

Elle l’attendait, plus magnifique qu’avant, plus femme, plus tendre. « Tu m’as manqué. » C’était ce qu’elle lui avait dit. Et il avait chassé l’autre de sa mémoire. Jamais ils n’en avaient reparlé. Jamais jusqu’au départ de Brigitte trois ans plus tôt, il lui avait tenu la main jusqu’à l’ultime instant.

« Et maintenant c’est mon tour… »

Avec effort, il repoussa le drap pour chasser son malaise et s’assit sur le bord de son lit, cherchant ses mules à tâtons. Chaque mouvement l’obligeait à puiser dans ses maigres réserves et une fois chaussé, il laissa passer une bonne minute avant de se mettre debout. Il ne marchait plus, il glissait sur le sol, avançant comme le vieillard infirme qu’il était devenu. Il se traîna jusqu’à la fenêtre.

« C’est dur de mourir au printemps », avait chanté le poète. En été aussi, en automne… C’est dur tout court.

Quand il avait compris, il en avait voulu à la terre entière, aux hommes et à Dieu. À Dieu surtout. Il était allé le lui dire en face, chez lui, dans son église qu’il ne fréquentait pourtant pas beaucoup, debout devant son autel. Il avait stigmatisé l’injustice.

Et puis… il était revenu pour s’asseoir. Plusieurs fois, quand il en avait encore la force. Sans le savoir, il s’était mis à prier. Ce n’était pas un renoncement, non, mais désormais sa mort faisait partie de la vie.