Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

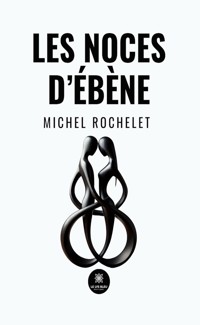

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

En apprenant que le corps de son époux, Javier Etchegary, a été retrouvé au Rwanda, Johanna voit se rouvrir les profondes blessures du passé. Cet homme l’avait abandonnée pour vivre un amour fou avec Olympia, une réfugiée tutsie. Mais cette révélation bouscule tout : Javier, autrefois perçu comme un traître, s’est avéré un héros, en offrant sa vie pour sauver des centaines d’innocents du génocide. Johanna est alors confrontée à une question déchirante : peut-elle accorder son pardon à celui qui l’a trahie, maintenant qu’elle découvre l’ampleur de son sacrifice ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Au terme d’une carrière d’officier dans l’Infanterie de Marine,

Michel Rochelet a exercé la fonction de délégué régional pour le Grand Est au sein de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Dans son roman "Les noces d’ébène", il s’est inspiré de la richesse de son expérience en Afrique pour nourrir notre devoir de mémoire sur la tragédie du Rwanda, en s’appuyant sur des événements fictifs qui témoignent de la résilience humaine et de la victoire inéluctable de l’espoir, dans le cadre d’une histoire d’amour.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michel Rochelet

Les noces d’ébène

Roman

© Lys Bleu Éditions – Michel Rochelet

ISBN : 979-10-422-5535-0

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Première partie

I

Le syndrome de Joana

Bixente était désemparé devant l’ampleur du phénomène. La situation dépassait l’entendement et se dégradait au fil des jours, au-delà du raisonnable. L’adolescent devait faire face à l’étrange comportement de sa mère adorée, la belle et fière Joana Uriarte.

Cette femme à la personnalité rayonnante, d’un caractère affirmé, était d’habitude fort appréciée pour sa gentillesse spontanée, sa douce simplicité, ce solide bon sens qu’elle tenait de ses racines rurales, et cette énergie débordante qui l’animait en toutes circonstances.

Avec un sens affiné de la communication, elle aimait rencontrer de nouveaux amis. Elle se distinguait par sa façon élégante de se comporter en société, et cet art subtil de se montrer à l’écoute des autres tout en affichant la certitude rassurante de ne jamais douter d’elle-même.

Au premier abord, elle dégageait l’impression d’une beauté discrète et fragile, avec sa frêle silhouette, sa taille menue, et son air d’enfant égarée roulant de grands yeux étonnés. Mais il eût été imprudent de se fier à la seule apparence de cette femme en sucre. Elle savait se montrer ferme et autoritaire à bon escient, sans hausser le ton, employant les mots justes pour convaincre. D’un seul regard, vif et acéré, elle disait sa volonté et parvenait à obtenir habilement ce qu’elle voulait. Un de ses amis, un peu éméché, lui avait confié lors d’un cocktail :

— Je me méfie des femmes dans ton genre, trop belles, trop intelligentes, trop sûres d’elles. Ce sont des prédatrices, des castratrices, mais toi, Joana, tu es une exception. À ton contact, j’ai l’impression de progresser, de m’enrichir, je me bonifie, et puis tu as toujours des choses intéressantes à m’apprendre. Tu m’étonneras toujours…

Bien qu’elle fût sensible au compliment, Joana ne témoigna aucune gratitude à l’égard de ce macho incurable, un ami de jeunesse qui avait le don de l’amuser. Elle savait ce dragueur impénitent friand de ce genre de discours pour appâter les imprudentes qui croisaient son chemin.

Mais depuis plusieurs mois − de façon insondable −, il était manifeste que Joana avait perdu la tête. Elle présentait les symptômes d’un mal étrange, inexorable, qui s’apparentait à un dédoublement de la personnalité. La dame charmante qu’elle était habituellement, cette femme enjouée et spirituelle au commerce agréable, pouvait se transformer en une mégère de la pire espèce, aux allures détestables, sujette à des sautes d’humeur imprévisibles. Son caractère avenant s’effaçait alors pour laisser place à une créature acariâtre, pusillanime, aux propos blessants, digne de peu d’intérêt, franchement vulgaire, souvent odieuse, qui n’inspirait guère que du dégoût, voire de la pitié, à chaque fois qu’elle montrait avec autant d’impudeur et d’agressivité les signes affligeants de ce qu’il fallait bien désigner comme un dérangement mental.

À quelques mois de passer son baccalauréat littéraire, Bixente eut préféré consacrer ce triste début d’année 2004 à ses études, au lieu de gaspiller son temps à épier sa mère à travers ses moindres faits et gestes, avec une patience de loup à l’affût, pour prévenir toute rechute dont les conséquences pourraient s’avérer irrémédiables.

Il réalisa la gravité des faits lorsqu’il en vint à souhaiter ardemment qu’elle disparût pour de bon de son quotidien, parce qu’elle l’avait exaspéré, tout récemment encore, avec ses manies d’inspiration diabolique. Pour d’indicibles raisons qu’elle était sûrement la seule à connaître, Joana était sujette à de spectaculaires désordres psychologiques dont elle avait sûrement conscience, mais qu’elle ne cherchait plus à dissimuler.

Les premières manifestations de cet état étaient apparues à l’été dernier, sans cause évidente, et le mal n’avait cessé d’empirer depuis, malgré quelques périodes de rémission, pour atteindre ces derniers temps un paroxysme inégalé.

À bout de nerfs, Joana avait fini par se confier au docteur Jean Apical, son copain d’enfance devenu un ami fidèle et dévoué, qu’elle appelait affectueusement mon petit Jeannot, bien qu’il fût à peine plus âgé qu’elle. En sa qualité de médecin de la famille, le brave homme avait tôt fait de diagnostiquer les symptômes inquiétants de ces maux dévorants pudiquement nommés troubles obsessionnels compulsifs.

Avec d’infinies précautions, prenant soin de choisir chacun de ses mots pour n’affoler personne, en praticien aussi expérimenté que prudent, il avait prescrit à titre préventif des anxiolytiques aux effets suffisamment puissants pour la maintenir dans un état de semi-léthargie, et faire en sorte d’atténuer son agressivité.

Au bout de quinze jours de ce traitement qu’il qualifiait de confort, ne constatant aucune amélioration, il décida de passer à des choses plus sérieuses en lui administrant des antidépresseurs à faible dose, qu’on pourrait augmenter progressivement par la suite si rien ne s’arrangeait. Usant de tout son tact, il avait recommandé à Joana de suivre par ailleurs, dès que possible, une psychothérapie de groupe, auprès du professeur Bellecoste, un psychiatre bordelais reconnu à l’international pour ses méthodes avant-gardistes qui offraient en règle générale des résultats encourageants.

À force de persuasion et d’entregent, plaidant le caractère exceptionnel du cas de sa patiente, le docteur Apical avait pu décrocher une consultation prioritaire auprès de cet excellent confrère dont le carnet de rendez-vous était rempli depuis un an. En tant qu’ami et médecin des Uriarte, il était convaincu que ce traitement, auquel il faudrait tôt ou tard associer Bixente, était le moyen pour remettre son amie sur de bons rails. C’était une question de temps et de volonté.

Armé d’un flegme imperturbable qui inspirait le respect, le professeur Bellecoste était réputé méthodique et peu bavard. Son regard doux et généreux avait le pouvoir de rassurer. Grâce à son jugement avisé, il avait su gagner la considération d’une patientèle de plus en plus fournie, issue de tous les milieux. Mais pour le mal qui habitait cette femme, il fallait admettre que ses belles qualités de praticien s’avérèrent inopérantes.

Alors que tout était convenu pour aller consulter à Bordeaux, inventant à la dernière minute des prétextes les plus futiles, Joana se déroba au rendez-vous, plongeant avec jubilation son petit Jeannot dans un grand embarras. Elle ne voulait rien savoir ni rien entendre, au sujet de la thérapie soi-disant efficace qu’on lui proposait et dont la seule évocation l’épouvantait. Elle considérait cette solution comme déshonorante et inappropriée à son état.

— Quand on est une Uriarte, il n’est point question d’étaler au grand jour ses sentiments, surtout face à une bande de névrosés ! vociférait-elle. Elle ajoutait qu’elle n’avait rien à gagner à cette mascarade, si ce n’était subir une humiliation gratuite qui ne pourrait qu’aggraver son cas. Elle trouvait aussi indécent que futile ce besoin de déballer ses états d’âme devant une assemblée de psychopathes et se refusait de servir de cobaye à des expériences qu’elle qualifiait avec mépris de délires pseudo-freudiens.

Ce qu’elle réclamait avant tout, avec une insistance pathétique, c’étaient des médicaments aux effets assez puissants pour dissiper les peurs qui l’assiégeaient, et elle suppliait le docteur Apical de la mettre à l’abri des bouffées délirantes qui lui interdisaient une vie normale. Elle voulait juste de quoi retrouver le précieux sommeil qu’elle avait perdu depuis plusieurs mois. La malheureuse devait pourtant se rendre à l’évidence. Le poison qui la rongeait était plus pernicieux qu’elle le croyait et ne pouvait être combattu par de simples potions anxiolytiques. Dès lors qu’elle se trouvait sous l’emprise de fantasmes destructeurs, elle était comme possédée par une force démoniaque, au pouvoir irrésistible, qui étendait son empire à sa petite personne.

Le docteur Apical avait sûrement la bonne intuition quand il affirmait qu’il fallait chercher les clés de ce mystère dans les zones inexplorées de l’inconscient, en passant en revue les événements décisifs qui avaient jalonné l’existence de Joana.

Il fallait chercher du côté de Javier, son mari, le père de Bixente, qui n’avait rien trouvé de plus intelligent que de quitter femme et enfant il y a près de dix ans, du jour au lendemain, sans prévenir, pour aller vivre une autre vie sous les tropiques. Mais cet épisode douloureux n’était pas une raison suffisante pour qu’elle se comportât aujourd’hui de la sorte. La raison de tout cela devait résider ailleurs, pensait Bixente. Peut-être s’agissait-il de la résurgence d’un lointain traumatisme, vécu pendant son enfance − imaginait-il en fin de compte, après avoir passé au crible toutes les hypothèses.

Dans ses moments de crise, la possédée n’appartenait plus au monde rationnel, ses délires prenaient des formes sauvages et effrayantes, elle n’était plus capable de se dominer ni d’exercer un quelconque jugement sur les choses les plus simples. Personne n’avait de gestes rassurants ni de mots assez convaincants pour lui faire entendre raison, apaiser ses angoisses, ne serait-ce que pour quelques instants. On ne pouvait que s’indigner du spectacle consternant qu’elle donnait d’elle-même, avec ses lubies extravagantes provoquées par les désordres de sa conscience.

Mais en examinant plus attentivement les faits, il subsistait une lueur d’espoir. Fort heureusement, on pouvait observer que les crises ne se manifestaient que dans la stricte intimité familiale, le plus souvent le week-end, et avaient pour théâtre la confortable intimité d’Eguzki.

Cette imposante maison de maître, bien nommée le soleil en langue basque, avec ses trois niveaux, son fronton palladien, sa façade ornée de pilastres et de colonnes de marbre rose, son salon en rotonde avec vue panoramique sur l’océan, une loggia fleurie de mimosas donnant sur une piscine californienne en forme de haricot, aux reflets d’émeraude sous le soleil, était l’une des plus cossues de la région.

La vaste demeure ne pouvait passer inaperçue. Elle faisait l’admiration des promeneurs de la corniche qui apercevaient sa masse ocre, aux contours finement ciselés, se détacher en majesté sur les hauteurs d’Ilbarritz, comme un petit Trianon posé dans un écrin de verdure. En tant que fille unique, Joana avait hérité ce bien magnifique de son père, Manuel Uriarte, un homme courageux et travailleur, parti de rien, descendu des collines d’Hasparren avec ses bras de laboureur, sachant à peine lire et écrire à ses débuts, mais qui s’était fait tout seul. On le surnommait le basque aux mains d’or, lui qui avait fait fortune dans les travaux publics.

Curieusement − et ce pouvait être un moindre mal pour une famille qui tenait par-dessus tout à sa réputation − Joana ne laissait rien paraître de son état lorsqu’elle était absorbée par son travail, à la tête de l’entreprise de matériaux de construction de Tarnos qu’elle dirigeait d’une main ferme et sûre, avec une rare intuition et ce courage inébranlable qui forçait le respect de tous, que l’usage des drogues n’avait point entamée.

La haute opinion qu’elle avait d’elle-même lui interdisait de livrer ses sentiments à la cantonade. Elle préférait donc réserver ses manies tyranniques aux rares personnes qui faisaient partie de la sphère étroite de sa vie privée, à savoir Bixente, le docteur Apical et Maïté, la fidèle et appréciée gouvernante, au service des Uriarte depuis plus de trente ans.

Lorsqu’une crise survenait, les incongruités de Joana prenaient des formes inouïes et perverses. Le facteur déclenchant était toujours cette peur viscérale d’animal aux abois, qui la taraudait jusqu’à hurler lorsqu’elle soupçonnait qu’une trace d’impureté ait pu pénétrer à son insu son espace vital. Dans ces moments de doute où ses angoisses prenaient le pas sur le bon sens, elle éprouvait le besoin de combattre par tous les moyens l’invasion des microbes et autres fléaux qui peuplaient son imagination.

Elle devenait alors une sorte de monstre froid et implacable, faisant régner un ordre despotique dans sa propre maison, invectivant Bixente et la pauvre Maïté pour des prétextes les plus futiles, avec une mauvaise foi évidente, les pourchassant de cris stridents, comparables à des hurlements de harpie, les accablant de reproches infondés, les poings serrés, la bouche écumante de rage et de haine. Ils avaient beau essayer de ne pas la provoquer et d’esquiver tout sujet de polémique, elle guettait l’occasion pour tendre ses embuscades et déclencher de perfides hostilités. Au plus fort de ses colères, il devenait vital de rompre habilement le contact, de ne surtout pas la contredire ni alimenter son délire paranoïaque par des justifications qui eussent été vaines. On ne pouvait davantage trouver de salut dans la fuite, en la laissant seule à la maison, par crainte qu’elle ne commît l’irréparable.

Le docteur Apical avait pris toute la mesure du problème. Il venait régulièrement boire le café à Eguzki où il avait porte ouverte. Joana baissait la garde lorsqu’il lui parlait avec sa voix de bronze. Elle tenait son petit Jeannot en grande estime et l’aimait sincèrement, comme un frère.

Parvenant à faire oublier son statut de médecin, celui-ci avait l’art de lui poser toutes sortes de questions anodines, afin d’évaluer l’évolution de son état. Il en profitait pour lui prodiguer de bons conseils. Par sa seule présence, il rassurait cette petite famille déboussolée qui vivait désormais repliée sur elle-même autour de son effrayant secret.

— Tiens bon, mon garçon, sois courageux, ne cessait-il de répéter à Bixente qui reprenait peu à peu le sourire en sa compagnie.

— N’hésite pas à m’appeler à tout moment du jour et de la nuit, si tu n’arrives plus à gérer, j’accours dans l’heure, je suis là pour vous aider. Tu peux me croire. Ne perds jamais les pédales, garde la tête froide, quelle que soit la gravité de ce que tu vois et de ce que tu entends, et ne cède jamais aux provocations de ta mère ! lui avait-il recommandé.

À plusieurs reprises, le docteur Apical avait été témoin de scènes épouvantables, d’une violence insensée, qui auraient pu justifier pour d’autres yeux, au minimum, un traitement psychiatrique d’urgence. Il avait tenu à être clair avec Bixente à ce sujet, en lui assurant qu’il n’était pas question, au stade actuel, d’interner sa mère dans un asile d’aliénés dont elle risquait de ne jamais sortir. Tout devait être tenté pour que cette solution radicale ne soit envisagée qu’en ultime recours.

Au plus fort des tempêtes qu’elle déclenchait, il importait d’éviter à tout prix qu’elle ne prît possession d’un quelconque objet qui pût lui servir d’arme. Pour rien au monde, Bixente ne voulait revivre l’affreuse scène au cours de laquelle il dut employer la manière forte lorsque sa mère s’empara d’un couteau de cuisine à lame acérée, menaçant de se trancher les veines, le regard embrumé d’un voile sanguinaire, alors qu’elle répétait comme un automate :

— Il n’y a pas d’autre solution, il n’y a pas d’autre solution !

Le moindre incident risquait de mettre le feu aux poudres et d’entraîner des réactions en chaîne aux conséquences inattendues. Au lendemain de Noël, alors que tout s’était bien passé, il avait suffi d’une broutille que Bixente – qui vouvoyait naturellement sa mère, depuis sa tendre enfance, sans qu’elle l’eût demandé – fît allusion à ses futures études à Bordeaux, pour qu’elle prenne la mouche et rejoue l’un de ses épouvantables délires dont on ne savait jamais jusqu’où ils pouvaient aboutir.

Elle avait commencé par pleurnicher comme une gamine en prétendant que Bixente voulait l’abandonner parce qu’elle était malade et qu’il la croyait folle. Devant le silence obstiné de son fils, elle se mit à pousser de petits cris stridents et réguliers, qui résonnaient dans toute la maison avec une rare intensité. Puis elle se figea comme une statue, les yeux révulsés, la bouche grande ouverte, cherchant en vain sa respiration.

La voyant étouffer et blêmir, Bixente se précipita vers elle, n’obéissant qu’à son instinct, pour lui porter secours, mais à son contact elle reprit ses sens et le repoussa d’un geste vigoureux. Rassemblant toute son énergie, les poings serrés, elle se mit à courir vers l’escalier en colimaçon qu’elle grimpa au pas de charge avec une vivacité d’athlète, jusqu’au dernier étage. De là-haut, avec un air de défi, la robe débraillée, elle fit mine d’enjamber la rambarde, le regard halluciné, comme pour se jeter dans le vide, tout en tenant des propos désespérés, sur un ton grandiloquent :

— C’est ma mort que vous voulez, tous, eh bien vous l’aurez ! Je vais vous débarrasser de moi pour toujours ! Comme ça vous aurez la paix ! entendit avec effroi Bixente.

Cette fois, elle dépassait les bornes. L’adolescent décida de ne pas se prêter à ce jeu pervers et préféra renvoyer à sa mère un écho méprisant, sur un ton désinvolte, droit sur ses jambes, les poings serrés sur les hanches, prenant à son tour des intonations théâtrales dont il fut le premier surpris :

— Allez-y, qu’est-ce que vous attendez, balancez-vous, qu’on en finisse ! fit-il avec une voix de stentor qu’il ne se connaissait pas. Comme ça vous pourrez vous trimbaler toute la journée dans votre petite chaise roulante, et vous aurez bonne mine ! Et pendant ce temps, on pourra faire autre chose que supporter vos caprices. Il est temps d’en finir avec vos bêtises, on l’aura enfin cette paix, nous aussi !

Il regretta sur le champ ce qu’il venait de dire, se rendant compte qu’il était allé trop loin, avec la pénible sensation d’avoir entendu quelqu’un d’autre parler à sa place. Les secondes qui suivirent lui parurent une éternité. Il redoutait que ses paroles aient pu acculer sa mère au désespoir et l’inciter à passer à l’acte, tant elle était aveuglée par la détresse. C’était quitte ou double. Il s’en fallut de peu, cette fois encore, que la folie l’emportât, mais la rébellion de l’adolescent s’était révélée payante.

Confrontée à l’attitude inhabituelle de son fils qu’elle taxait d’ingratitude et d’indifférence, Joana prit conscience de son état pitoyable. Comme si elle se réveillait d’un cauchemar, elle fondit en larmes, sentant ses jambes se dérober. Son dos glissa lentement le long du mur, elle demeura longuement assise comme une loque dans le vestibule qui mène au grenier, prostrée dans les bras de Bixente accouru pour la consoler et la couvrir de baisers. Le jeune homme était dérouté par tant de fureur, profondément ému par la détresse incompréhensible de sa mère.

Il n’en pouvait plus de jouer cette dangereuse comédie qui finirait un jour, en était-il convaincu, par mal tourner. Heureusement, ces simulacres d’autodestruction étaient peu fréquents et se concluaient toujours par un débordement d’affection, des regains de tendresse maternelle, et de sincères repentirs de la part de Joana qui jurait sur ses grands dieux de ne plus jamais recommencer.

À ces crises démentielles s’ajoutaient d’autres troubles tout aussi désarmants. En règle générale, pour calmer l’anxiété qui l’étouffait dans un invisible étau, et pour chasser les visions qui habitaient son âme épuisée, elle s’usait des heures durant aux tâches domestiques les plus ingrates, faisant et refaisant le ménage, notamment à l’issue du passage d’un visiteur. C’était son moyen à elle pour retrouver le calme et le droit chemin de sa conscience égarée.

Il fallait la laisser ainsi faire jusqu’à ce que son état redevînt normal. Mais ce remède insolite lui faisait le même effet qu’une drogue et risquait de s’avérer pire que le mal qu’il était censé enrayer.

La règle était la même pour tous ceux qui franchissaient le seuil d’Eguzki, quel que fût leur degré d’intimité avec les Uriarte. Dès lors qu’ils avaient fait leurs premiers pas pour se rendre au salon avec l’intention de s’installer confortablement dans les grands canapés en cuir bistre, Joana considérait que ses hôtes devenaient de redoutables agents contaminants, transportant sous leurs semelles tous les maux de la terre, et devenaient les vecteurs potentiels d’un mal sournois qu’elle était la seule à deviner et à pouvoir circonscrire.

En dehors de Bixente, du docteur Apical et de Maïté, les innocents qui pénétraient dans cette demeure à l’apparence paisible et à l’atmosphère feutrée étaient à mille lieues d’imaginer les conséquences fâcheuses qu’induirait leur présence, aussi fugace fût-elle. Les visiteurs ne pouvaient se douter que le charme pétillant de leur hôtesse dissimulait un tout autre personnage. Dès leur départ − qu’elle attendait impatiemment −, Isabelle reconstituait dans le détail chacune de leurs actions, pour en déduire l’étendue des foyers d’infection qu’elle aurait à combattre jusqu’à l’usure de ses forces et de sa volonté.

Qui plus est, avant de s’absenter pour quelque course ou pour la journée, elle mettait en ordre toute une foule d’indices destinés à mesurer avec la plus grande précision la moindre modification de son environnement par rapport à un état initial qu’elle avait soigneusement déterminé.

À cet effet, elle mémorisait la position de chaque objet, au millimètre près, et son esprit méthodique déposait une marque invisible à un emplacement qu’elle était la seule à connaître. Grâce à ses repères cabalistiques, elle parvenait à reproduire très exactement, du moins en était-elle persuadée, les déplacements des uns et des autres au travers des pièces. Elle retraçait ainsi l’historique de leurs actions, pour se faire une représentation infaillible des gestes malencontreux ou des petites saletés qu’ils avaient pu commettre, toutes ces choses insignifiantes susceptibles de modifier durablement l’agencement rigoureux de son intérieur aseptisé.

Aucun fait, aucun geste de la maisonnée ne devait échapper à son contrôle. Au moindre doute − il lui arrivait de se tromper −, elle déclenchait sans délai le rituel de purification qu’elle avait savamment codifié, au grand dam de Maïté.

Lorsqu’elle percevait une alerte, comme une mangouste aux abois, tous les sens en éveil, Joana se devait de réagir promptement pour arrêter l’invasion de microbes, bactéries et autres parasites qu’elle devait annihiler par tous les moyens. Dans la tenue du moment, qu’elle fût en combinaison de nuit ou en tailleur, en culotte d’équitation ou en jogging, toutes affaires cessantes, elle s’évertuait à traquer la poussière. La maison était trop vaste pour qu’elle pût la nettoyer dans son ensemble. C’est pourquoi elle respectait toujours la même procédure. Elle se limitait aux pièces du rez-de-chaussée.

Avec ses chiffons, elle curait les interstices, et furetait dans chaque recoin du dédale de pièces et de couloirs de sa zone d’action. Grâce à de patientes et tatillonnes recherches, Joana avait mis au point un processus de stérilisation rigoureux et minutieusement planifié. Elle commençait par essuyer chaque bibelot avec une précision d’orfèvre, par ordre de taille, puis, elle s’attaquait au dépoussiérage et au lustrage des meubles qu’elle adossait aux murs, sans l’aide de quiconque, avec un savoir-faire de déménageur.

Elle vidait de leur contenu les armoires et les buffets pour les déplacer. Au comble de l’exaspération devant cette attitude de démente, Bixente aurait voulu secouer sa mère comme un prunier, de toutes ses forces, pour la ramener à la raison, expulser le diable qui la possédait, ou il l’aurait flanquée tout habillée sous une bonne douche glacée pour la faire sortir de sa transe, mais il se sentait incapable d’en arriver à de telles extrémités. Il n’y pouvait rien, les choses devaient se faire ainsi. À l’issue de cette première épreuve de force, Joana abordait la phase qui irritait le plus Bixente, la séquence interminable de l’aspirateur, dont le sifflement aigu et entêtant l’empêchait de se concentrer sur ses cours.

La forcenée restait sourde à ses protestations impatientes. Pour mettre un terme au supplice sonore qui le rendait fou plusieurs heures durant, il n’avait d’autre issue que de fuir sa maison devenue invivable. Il trouvait son salut en allant faire un tour sur la corniche.

Les ondulations lentes de l’océan et le grondement lointain des vagues finissaient par bercer sa colère. Mais il savait qu’à son retour le pire l’attendait. Il était toujours navré de voir sa mère, toute pâle et maigrichonne, rouler les tapis géants avec autant d’application et d’énergie. Les couloirs étaient envahis par ces encombrantes spirales de laine et de soie. Avec l’acharnement d’une fourmi qui transporte d’improbables fardeaux, manquant de trébucher à chaque marche, elle grimpait ardemment les étages, et déposait sa précieuse cargaison sur la terrasse, avec pour objectif final de la secouer frénétiquement par-dessus le balcon pour en expulser les résidus de poussière, qu’il pleuve ou qu’il vente.

À plusieurs reprises, Bixente lui avait proposé son aide, en espérant qu’elle finirait par comprendre le caractère ridicule et insensé de cette fâcheuse habitude. Elle lui répondait toujours, sur un ton ingrat et blessant, par un laisse-moi tranquille, ce ne sont pas tes oignons ou par un mêle-toi de ce qui te regarde, tu ferais mieux de réviser tes cours.

À force de méthode, de zèle, et d’obstination, Joana faisait patiemment le vide au centre des pièces, comme elle le faisait dans sa propre vie, pour procéder sans répit à l’étape suivante, de loin la plus pénible pour elle, le frottement des planchers, à quatre pattes, jusqu’à s’en écorcher les genoux, avec l’aide de toutes sortes d’encaustiques et de brosses adaptées à la nature des sols, selon qu’elle préférait faire reluire les vieux marbres ou redonner de la patine aux parquets en bois de chêne.

Elle effectuait ensuite à nouveau toutes ces opérations dans l’ordre inverse, replaçant le mobilier et les tapis débarrassés de leurs impuretés, sans omettre de nettoyer à leur tour les emplacements qui avaient servi de dépôt ou de transit. Sans fatigue apparente après un tel effort, avec la même ardeur obstinée, elle poursuivait son labeur de forçat par le lessivage méthodique des murs dont elle avait décidé à l’automne de remplacer les tapisseries vieillottes, de véritables nids à saleté, disait-elle, par des peintures lavables aux tons pastel qui dégageraient une impression de douceur et d’harmonie.

Son œuvre titanesque s’achevait par l’onction scrupuleuse des boiseries avec de la cire d’abeille dont le parfum entêtant pénétrait le sous-sol, jusque dans les caves.

Curieusement, elle ne s’en prenait jamais aux rideaux, probablement parés à ses yeux d’une immunité particulière, et dont l’entretien restait le domaine réservé de Maïté, tout comme les lustres, les luminaires et les abats jour.

Un cycle complet de nettoyage pouvait durer la journée entière et se prolonger fort tard dans la nuit, sans pause pour les repas. À chaque étape, Joana faisait un détour par la cuisine, ou par la salle de bain la plus proche, pour laver un nombre illimité de fois ses pauvres mains mises à vif, avec du savon de Marseille, le seul que pouvait supporter sa peau sèche et rabotée.

Il n’y avait rien à attendre de ce rituel soi-disant purificateur qui n’offrait que l’apparence d’une trêve au combat qu’elle livrait contre elle-même. Il eût été inutile de tenter d’obtenir d’elle le pourquoi de son addiction aux travaux ménagers. Elle se contentait de rester les yeux rivés sur le filet d’eau salvateur.

Il fallait avoir la patience d’attendre que les phénomènes disparussent d’eux-mêmes, comme si cette agitation insensée n’avait jamais existé, sans pour autant avoir entrevu la cause plausible d’un mal aussi ravageur. Épuisée par cette débauche d’efforts, lorsqu’elle estimait son labeur terminé, Joana redevenait une personne normale, dévouée et attentive à son entourage, aussi calme et sereine que possible, cette femme de cœur et de tête aimée et respectée de tous, la créature délicieuse dont la compagnie était appréciée.

Ses brusques variations d’humeur étaient aussi déroutantes qu’incompréhensibles. Les choses n’allaient pas en s’arrangeant. À l’approche des beaux jours, d’autres signes inquiétants étaient apparus, faisant craindre une nouvelle dégradation de son état. Chaque objet introduit dans la maison devait subir un traitement approprié. Nettoyage ou essuyage, selon l’analyse approfondie que menait Joana pour s’assurer que la chose en question ne renfermait aucune substance nocive susceptible de polluer d’une quelconque façon l’environnement qu’elle avait si vaillamment sécurisé.

Tout était examiné au crible, depuis le journal local livré aux aurores, jusqu’aux fruits et légumes qui emplissaient le cabas de Maïté.

— On est plus très loin de l’asile, avait lâché un jour le docteur Apical, sur le ton du renoncement, lorsqu’elle lui fit ôter ses chaussures, pour les examiner sous toutes les coutures, le soupçonnant d’avoir marché sur des taches brunes qui lui faisaient penser à des traces de sang.

Bixente ne s’était guère formalisé à l’apparition des premiers symptômes qu’il n’aurait jamais imaginé voir évoluer vers cette monstrueuse addiction. Signe d’une rare maturité pour son jeune âge, il supportait en silence les tumultes de sa mère, choisissant de la plaindre plutôt que de l’affronter directement, préférant afficher face à elle une confiance inaltérable en l’avenir et sa foi dans le retour de la paix au foyer.

Fort de plusieurs expériences malheureuses, il ne souhaitait pas non plus alimenter ses délires par des propos ou des remarques qu’elle aurait pu mal interpréter. Trouvant refuge dans ses études qui l’accaparaient, il avait pris le parti de mettre les maniaqueries excessives de Joana sur le compte des tracas que peut éprouver une mère trop préoccupée par l’avenir de son fils unique.

En cherchant à débarrasser son proche environnement de toutes ses impuretés, aimait-il croire, elle ne poursuivait d’autre but que de le protéger des intrusions du monde extérieur, celui des adultes, qu’il allait bientôt rejoindre. Éprouvait-elle le besoin de reconstituer la bulle fœtale, une sorte de cocon amniotique dans lequel elle voulait le mettre à l’abri des vicissitudes de ce monde, parce qu’elle refusait inconsciemment d’admettre le principe qu’il allait un jour la quitter pour une autre vie ?

Il en concluait que c’était sa manière à elle de lui témoigner son amour un peu trop exclusif. La thèse de la régression était aussi avancée par le docteur Apical, versé dans les questions de psychanalyse depuis le déclenchement de cette affaire.

Malgré les sentiments contradictoires qu’il ressentait face à des événements qui défiaient son intelligence et qui, d’une certaine manière, le désignaient comme coupable, Bixente ne pouvait s’empêcher d’être attendri et ému par les formes insolites, exagérément possessives, que pouvait revêtir l’amour maternel. Mais l’inquiétude lui serrait le cœur à chaque fois qu’il lisait le masque de l’angoisse s’incruster dans le visage creusé de Joana.

Tout récemment encore, il avait été fort contrarié de découvrir Maïté en pleurs dans la buanderie. Il s’était presque affolé lorsque celle-ci, s’agrippant à son bras, l’avait supplié entre deux sanglots :

— Madame est malade. Elle est devenue complètement folle ! Je n’en peux plus, il faut faire quelque chose, Bixente. Il ne faut pas laisser Madame dans cet état-là, sinon elle en mourra !

Il devenait clair qu’une souffrance chaque jour plus aiguë et plus sournoise dévorait sa mère, à petit feu, et la métamorphosait au point de la rendre méconnaissable. S’il ne constatait pas rapidement des signes d’amélioration tangible, auxquels il ne croyait plus, il faudrait consulter sans tarder un psychiatre ou un psychologue pour mettre un terme aux souffrances que Joana s’infligeait et qui saccageaient la vie de ses proches.

La vie à Eguzki était devenue un enfer pour qui devait se plier aux exigences de Madame, de plus en plus versatile, tatillonne et soupçonneuse. Mais il ne fallait surtout pas perdre pied, comme le conseillait le docteur Apical, car la situation, au-delà des apparences, n’était pas désespérée, à en juger par les timides rayons de lucidité qui filtraient entre deux orages de démence.

Bixente pressentait le besoin d’avoir un entretien sérieux avec sa mère, ne serait-ce que pour essayer de crever la douloureuse incompréhension qui s’était installée entre eux, au fil du temps, dans cette maison. Il voulait mettre un terme au silence complice qui avait coulé une chape de plomb sur la question de cette folie devenue un véritable tabou familial.

Joana était restée singulièrement calme tout au long de la journée, et ce soir-là, Bixente aspirait au calme. Comme il avait pris l’habitude de le faire chaque jour à la même heure, il se prélassait dans le rocking-chair du salon en écoutant les informations de la BBC, juste avant le dîner, pour peaufiner son anglais. Depuis cet emplacement, à travers les ramures odorantes d’un bouquet de lavande aussi touffu qu’un sapin de Noël, entre deux balancements, il pouvait observer du coin de l’œil sa mère qui s’affairait dans la cuisine.

Au début de ce petit manège auquel il se livrait machinalement, il n’avait décelé aucun signe anormal dans son comportement, mais quelques dérèglements imperceptibles finirent par attirer son attention.

Il se rendit compte que Joana, s’efforçant de garder la mâchoire serrée à la façon d’un ventriloque, marmonnait des propos incompréhensibles, comme si elle conversait avec un être invisible qui lui répondait. Il comprit qu’une nouvelle crise s’annonçait.

— Mais quelle mouche l’a encore piquée ? Se demanda-t-il en la voyant parler ainsi toute seule, les lèvres pincées, l’air buté, invoquant le ciel et gesticulant de manière grotesque comme si elle invectivait des fantômes, tout en épluchant avec frénésie ses légumes.

En proie à de curieux soliloques, on eût dit qu’elle livrait un douloureux combat contre une force obscure, qui n’aurait d’autre issue qu’une nouvelle défaite, face à tous les démons qui la hantaient. Bixente ne l’avait encore jamais vue dans cet état et se demanda vraiment, sur le moment, s’il ne fallait pas appeler le docteur Apical. Dans son dos, le chuchotement de Maïté répondit à sa perplexité :

— Ce doit être à cause des coups de fil que Madame reçoit ces derniers temps. Elle en est toute retournée, la pauvre. Je crois que c’est la maladie d’amour qui revient…

Bixente s’étonna de ce propos inhabituel dans la bouche de la discrète Maïté.

Amoureuse ? Ma mère ! Mais de qui ? C’est quoi cette histoire de coups de fil ?

Il se retourna pour en savoir plus, mais la gouvernante avait disparu, aussi furtivement qu’elle était venue. Pour l’avoir vu naître et grandir, au-delà de l’affection qu’elle lui portait en tant que nounou, la brave femme l’aimait instinctivement comme son propre fils, celui qu’elle avait ardemment désiré et qu’elle n’avait jamais eu. Elle l’entourait de ses attentions les plus délicates, sans jamais donner l’impression d’imposer sa bienveillante présence.

L’état de Madame, en empirant, lui avait singulièrement compliqué les choses et lui rongeait le cœur au point qu’elle n’en dormait plus de la nuit. La pauvre Maïté devait veiller à tout, sans cesse sur le qui-vive, redoutant que Joana se laisse aller à une grosse bêtise. S’attendant que surgisse la nouvelle d’un drame effroyable, elle était affligée par le sentiment d’inutilité et d’impuissance qu’elle éprouvait devant le spectacle irréel de la folie. Et elle ne pouvait réprimer de lourds sanglots quand elle essuyait des reproches injustifiés.

Bixente se rassura lorsqu’il vit sa mère débarrassée de ses visions, comme par enchantement, juste après qu’elle eut mis au four un gratin d’aubergines, le plat qu’il préférait.

Une tierce personne qui serait entrée dans la cuisine à cette minute précise ne se serait doutée de rien, et n’aurait jamais pu imaginer que quelques instants auparavant cette femme souriante et visiblement heureuse était bonne à interner. De toute évidence, elle était revenue à un état tout à fait normal. Elle avait repris sa belle assurance et cet altier, un brin dominateur, qui lui valaient l’affection respectueuse de son entourage.

Bixente ne savait pas grand-chose de l’existence de sa mère avant qu’elle le mît au monde. Elle n’en parlait jamais. Il se doutait que la vie n’avait pas épargné ce petit bout de femme qui avait dû connaître trop tôt son lot de misères et de peines. Au fil des épreuves, elle s’était forgé un caractère inflexible, guidé par une détermination sans faille. Après avoir repris l’entreprise de son père dans des conditions dramatiques, elle avait démontré une aptitude hors du commun à exercer brillamment cette lourde charge, malgré son jeune âge et son inexpérience, ne tardant pas à s’imposer en vraie patronne.

— C’est une femme qui en a ! reconnaissaient ses employés, qui l’auraient suivie au bout du monde. Lorsqu’elle devait faire face aux difficultés, et qu’il lui fallait marquer son autorité, Joana sortait les griffes. Elle se révélait alors sous un autre jour, corsetée dans une carapace de rigueur, affichant une mise stricte et des airs impérieux, n’hésitant pas à fusiller ses adversaires d’un mot ou d’un regard acéré.

Elle avait appris très jeune à dominer ses sentiments, à regarder droit devant elle, à ne montrer aucun signe de faiblesse. Ses états d’âme, elle les réservait à Bixente ou à quelques rares intimes. Elle avait su s’entourer de quelques amis sûrs et fidèles, triés sur le volet, comme elle se plaisait à le dire, et qu’elle voyait assez régulièrement. Son intuition et sa clairvoyance étaient redoutées.

D’un simple coup d’œil, elle savait jauger les ambitions, discerner les forces et les faiblesses de chacun. Elle se trompait rarement sur le crédit à accorder aux personnes. Au-delà de l’argent qu’elle avait en abondance, mais dont elle usait avec parcimonie, elle possédait de nombreuses relations dans le monde de la finance, des arts, et de la politique locale, et tout l’entregent qui ouvrent les portes de la bonne société biarrote.

Depuis l’apparition de ses problèmes psychiques, ses incursions dans le beau monde se faisaient rares. Elle ne recevait pratiquement plus personne. Ses amis s’en étonnaient, venaient aux nouvelles. Comme c’est souvent le cas en pareille circonstance, les rumeurs circulaient sur sa santé. On la disait au plus mal, au stade terminal d’une maladie incurable aux progrès foudroyants, mais à chaque fois qu’elle réapparaissait en public, fraîche et rayonnante comme si de rien n’était, elle dissipait toutes les craintes, et faisait taire les ragots par sa seule présence resplendissante.

L’éclat froid et pénétrant de ses yeux d’un bleu laiteux reflétait tendresse et bonté dès lors que son fils, le trésor de sa vie, occupait ses pensées. Bixente était sa raison de vivre et faisait l’objet de sa plus tendre sollicitude. Son existence de femme pressée était réglée en conséquence, comme une horloge qui lui intimait de prendre le temps de s’occuper de son fils.

Elle avait tout sacrifié pour lui offrir une éducation digne de ce nom, des loisirs de qualité, les bonnes fréquentations, et l’environnement qui convient à d’excellentes études. Grâce au soutien indéfectible qu’elle lui apportait, dans tous les domaines, Bixente avait pris une année scolaire d’avance sur les camarades de son âge et brillait par ses excellents résultats.

Persuadée de faire les efforts nécessaires pour ne pas se montrer trop envahissante à l’approche du baccalauréat, elle n’avait pas réalisé à quel point son attitude irrationnelle risquait de créer des dommages irréparables dans le psychisme de son propre fils.

Comme il avait pris l’habitude de le faire après chaque crise, Bixente enlaça sa mère, à la manière d’un amoureux, et lui glissa tendrement au creux de l’oreille :

— Alors petite maman chérie, enfin calmée ? Qu’est-ce qui vous arrive ? Je ne vous reconnais plus et je suis très inquiet à votre sujet. Rien de grave, j’espère ?

Elle ne lui répondit pas. L’air embarrassé, le fixant de ses yeux incrédules, elle faisait penser à une enfant prise en faute qui a peur de se faire gronder. Bixente se fit plus insistant, et employa un ton ferme dont il n’était pas coutumier.

— Maman, je veux connaître la vérité ! Pourquoi passez-vous le plus clair de votre temps à briquer la maison, à vous user la santé pour rien ? Pourquoi ne laissez-vous pas l’aspirateur tranquille ? Donnez-le à Maïté, elle est-là pour ça ! Et à qui parlez-vous ainsi toute seule, à longueur de journée ? Il faut tout me dire, insista-t-il.

Joana se libéra délicatement de son étreinte et lui prit les mains avec une douceur résignée.

— Mais non mon chéri, rassure-toi, tout va pour le mieux. Je sais que je ne tourne pas rond ces derniers temps, tout s’embrouille dans ma tête. Je me rends compte que je vous fais souffrir, je suis méchante avec vous, mais c’est plus fort que moi. C’est la seule façon de calmer mes souffrances morales. J’ai des angoisses terribles dont tu ne pourrais imaginer l’intensité. Des bouffées qui me prennent à toute heure du jour et de la nuit. Je ne sais pas comment les chasser. Mais ça ne va pas durer, j’en suis sûre. J’ai quelques affaires sérieuses à régler qui m’obnubilent, par ailleurs. Si j’ai besoin de tout nettoyer dans la maison, c’est parce que ça me libère de mes peurs, aussi bizarre que cela puisse paraître ! Contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas complètement folle. Je sais ce que je fais. Mais c’est plus fort que moi. Le jour venu, tu en sauras plus et tu comprendras ce qui m’arrive… Au lieu de raconter des bêtises, allons prendre l’air du jardin avant le dîner, il fait si doux aujourd’hui !

En lui offrant le bras, Bixente hasarda :

— Maman, ne me mentez pas, vous avez l’air si troublée, ces derniers temps. Pour vous mettre dans ces états, ne seriez-vous pas tombée… amoureuse, par hasard ?

Le parc était à peine éclairé par un lampadaire blafard dont le halo jaunâtre projetait des ombres fantomatiques. À l’abri d’une tonnelle croulant sous le lierre, les mimosas frissonnaient sous les caresses de l’air marin. Joana frôla du doigt une azalée en fleur et respira une rose assoupie. Ils s’assirent sur le petit banc de pierre aux pieds recouverts de mousse et restèrent un long moment côte à côte, sans rien dire, écoutant le lointain murmure des flots sur la plage de la Milady. L’air se faisait plus frais. Elle se blottit frissonnante contre son fils, écoutant le galop de son cœur, puis minauda sur le ton de la confidence :

— Bixente, écoute-moi, je vais te confier un secret… Tu es tout à fait dans le vrai, je suis bel et bien amoureuse !

Glacé par cette révélation qui venait étayer ses soupçons, l’adolescent esquissa un geste de répulsion. Touchée par cette naïve émotion, sa mère le rassura aussitôt :

— Mais non, mon gros minet, ce n’est pas ce que tu crois. Je blaguais, pour voir ta réaction… Elle me rassure. C’est de toi et de toi seul dont je suis amoureuse et cet amour-là, personne d’autre que mon Bixente adoré ne le partagera. Maintenant que tu sais tout de ma vie sentimentale, il est temps de passer aux choses sérieuses, mettons-nous à table !

L’instant était délicieux. Il ne fut plus question de marivaudage ni de troubles obsessionnels compulsifs. Maïté n’en crut pas ses yeux. Détendus, la mère et le fils dînèrent en tête à tête, dans une douce et chaude complicité qui tranchait singulièrement avec les instants d’horreur qu’ils venaient tout juste de partager. Joana en profita pour demander à Bixente où il en était de sa préparation au baccalauréat.

— En philo, en histoire, en langues, et même en mathématiques, je vous assure que ça va, je suis à l’aise dans ces matières. Mon seul regret c’est d’avoir pris l’option théâtre. Ça me barbe ! Je n’accroche pas vraiment avec les textes soporifiques qu’ils nous ont refilés cette année. Franchement, les Tchekhov, Ionesco, et consorts… Il faut se les farcir… Ils commencent à me gonfler sérieusement avec leurs histoires à dormir debout ! lâcha-t-il sur un ton dépité, affalé sur son assiette comme si sa tête pliait sous un trop lourd fardeau.

Joana prit un air offensé et corrigea sur le champ cet écart de langage, sur un ton péremptoire :

— Bixente, ne parle pas comme cela, s’il te plaît ! et tiens-toi droit ! Ce n’est pas convenable ! Tu ne dois rien négliger. Tous les points comptent dans un examen. N’oublie pas qu’une belle mention est nécessaire pour faire khâgnes. La moindre impasse peut être fatale, et tu risques de la regretter amèrement. Je ne t’apprends rien, mais c’est ton avenir que tu joues. Tu sais, pour aimer le théâtre de Tchekhov, il faut d’abord s’intéresser à l’histoire de la Grande Russie. C’est enrichissant de comprendre le charme de l’âme slave, avec tout le fatalisme qui la caractérise…

Bixente pensa que sa mère, dans l’état mental délabré où elle se trouvait, était mal inspirée de lui faire la morale sur la bonne manière de parler. Mais il était quelque peu décontenancé, voire impressionné, par la réponse érudite et empreinte de bon sens qu’elle venait de lui faire.

Il hasarda :

— C’est nouveau, maman, cette passion pour le théâtre ?

Elle lui répondit sur un ton triste et mystérieux :

— Tu sais, mon Bixente chéri, le théâtre, ça fait aussi partie de ma vie…

— Bon ! Ce gratin était fabuleux. Je vous souhaite une bonne nuit, maman, vous avez beaucoup de sommeil à rattraper. Il faut que je retourne à mes bouquins et à mes chères études. Comme vous le dites, c’est mon avenir qui est en jeu !

— Ne te couche pas trop tard, mon trésor, il vaut mieux te lever de bon matin, l’esprit clair et le pied léger, comme disait ton grand-père, lui recommanda-t-elle en l’embrassant affectueusement sur le front.

Le vent du large avait chassé les mauvais nuages qui s’étaient agglutinés en grappes ténébreuses le long des côtes endormies. De sa fenêtre, Bixente pouvait contempler la demi-couronne scintillante de la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Il apercevait dans le lointain des lueurs incertaines flotter sur les pentes de la Rhune qui se détachait au clair de lune, comme un aileron de requin. Il n’arrivait plus à se concentrer, préférant laisser son attention se diluer dans un songe éveillé. D’habitude, quand il avait du vague à l’âme, les impératifs du lendemain finissaient toujours par l’emporter sur toute autre considération. Sitôt le repas terminé, il se replongeait dans ses livres, comme une bête de somme poursuit inlassablement son labeur.

Il était alors capable d’avaler trois heures durant, comme un affamé, les morceaux les plus indigestes du programme de terminale, selon un menu savamment concocté. Il savait qu’au bout du tunnel la réussite était au prix de cet effort de brute. Mais il choisit ce soir-là de faire relâche au gavage quotidien qu’il s’imposait, donnant libre cours à ses sentiments les plus intimes, écoutant les élans de son cœur.

Il se plut à s’imaginer au lendemain du bac, affranchi de cette vie d’esclave de bouquins qui ne l’intéressaient pas et qui lui pourrissaient l’existence. Armé du précieux diplôme conquis de haute lutte, il se lançait dans les études supérieures.

Il se voyait tenter sa chance dans la grande aventure de la vie, probablement à l’étranger, vers les lointaines Amériques qui le faisaient tant rêver, il se frottait au monde des adultes dont il avait hâte d’apprendre toutes les subtilités pour en maîtriser les règles du jeu, et se faire une place au soleil dans la société.

Il ferait Sciences Po, pour devenir écrivain, pourquoi pas journaliste, et sillonnerait le monde entier qui n’était sûrement pas assez vaste pour accueillir tous ses projets. Avec son permis de conduire qu’il passerait cet été, il pourrait filer à sa guise sur les chemins excitants de la vie, savourant une indépendance méritée. En fils dévoué, il reviendrait aussi souvent que possible auprès de sa chère maman dont il serait la grande fierté…

Cette vision extatique fut troublée par une mauvaise impression ancrée aux dures réalités de son univers de potache. Comment se forcer à aimer ce Tchekhov, soi-disant adulé dans le monde entier, mais dont la profondeur lui paraissait insondable et inaccessible ? Quelle misère de ne point être capable d’aimer spontanément un tel monument ! Avec mauvaise conscience, l’esprit brumeux, il finit par s’endormir sur la Cerisaie.

II

Histoire d’un holocauste

Comme à son habitude, dès le lendemain matin, Joana reprit ses cachotteries et autres loufoqueries. Décrivant à pas menus des orbites dans le salon, tout autour du meuble du téléphone devenu son soleil, rongeant ses ongles à la manière d’un écureuil qui grignote une noix, elle guettait manifestement un appel, et semblait fort impatiente d’expédier Bixente au lycée.

Il en fut ainsi pendant plusieurs jours, jusqu’à ce vendredi où le mystère sembla s’éclaircir. Rentré un quart d’heure trop tôt, Bixente surprit des bribes de conversation de sa mère au téléphone avec une personne inconnue, à voix chuchotée, sur un ton énigmatique :

— J’ai réfléchi, vous pouvez venir… Oui, j’ai absolument besoin de vous voir… Nous parlerons tranquillement de tout cela… J’ai été très touchée par toutes ces choses gentilles que vous m’avez dites… Je ne suis pas insensible à votre proposition… Mais il faut ménager Bixente. Votre visite pourrait le troubler… Comme vous le savez, il prépare son baccalauréat, je ne voudrais pas qu’il soit perturbé, il est si sensible… Je lui expliquerai notre projet… Vous pouvez compter sur moi ! Il faudra du temps pour qu’il s’y fasse… Rappelez-moi donc demain matin dès sept heures pour me confirmer votre visite… À bientôt ! Oui, moi aussi… Je vous embrasse bien fort et je pense à vous. Elle raccrocha le combiné avec cet air inquiet qui n’allait plus la lâcher de la soirée.

— Maïté a vu juste ! Maman a une liaison ! se dit aussitôt Bixente. Cette déduction s’imposait à lui avec toute la force d’une certitude. Il a suffi de ces quelques mots pris au vol pour que tout devienne limpide. Les comportements étranges de sa mère trouvaient un sens.

Elle était donc amoureuse, à son âge ! Après tout, elle en avait le droit. L’amour rend dingue, mais à ce point ! Était-ce une raison suffisante pour se mettre dans de tels états ? Elle devait avoir une peur panique de se faire plaquer ou alors elle redoutait d’avouer la vérité de cette liaison à son fils, de peur de le traumatiser ! pensait-il, à peine réconforté par la logique boiteuse de sa déduction.

Il fit mine de rentrer comme s’il n’avait rien entendu et se dirigea d’un pas pressé vers sa chambre, sans un regard pour sa mère.

— Comment s’est passée ta journée, mon chéri ? s’enquit-elle machinalement.

— Qu’est-ce que ça peut vous faire ? C’est à vous, mère, qu’il faut poser la question. Qu’avez-vous donc à me cacher ? Cette fois, vous poussez le bouchon trop loin ! lança-t-il avec véhémence du haut de l’escalier, avant de disparaître précipitamment dans sa chambre.

Joana sursauta en entendant la porte claquer. Elle demeurait interloquée par une attitude aussi violente de la part de son fils.

— Mais que diable va-t-il inventer ? Il doit se douter de quelque chose !

Il fallait qu’elle se décidât, rapidement, et qu’elle mît un terme à ce petit jeu de cache-cache. Demain, il saurait. Elle était prête à cette rencontre qu’elle n’avait pas souhaitée et qu’elle appréhendait. Mais elle ne pouvait plus arrêter l’inéluctable.

Au lever du jour, Joana ouvrit elle-même les volets de la chambre de son fils, tâche qui incombait à Maïté. Elle déposa sur la table de chevet le plateau du petit déjeuner, puis l’informa du déroulement de cette journée décisive.

— Nous avons quelqu’un à déjeuner. Je compte sur toi pour réserver à cette personne le meilleur accueil. Elle ne jugea pas nécessaire d’en dire plus.

— Merci pour la confiance ! grommela Bixente avec une pointe d’insolence, à peine réveillé, portant sa main à son front, pour se protéger de la brutalité du soleil qui inondait la pièce.

— Il me reste encore quelques restes de la bonne éducation que vous m’avez donnée… Au fait, comment s’appelle-t-il ce fiancé surgi de derrière les fagots ?

Elle marqua un temps d’arrêt.

— Tu verras, c’est une surprise ! répondit-elle avec malice.

Malgré ses tentatives pour arracher de nouveaux indices sur l’identité du prétendant, Bixente ne parvint pas à en savoir davantage. Maïté devait être complice, avec son air entendu, mais elle restait aussi muette qu’une tombe. Il l’attendrait donc de pied ferme, cet amoureux défraîchi dont il percevait déjà le ridicule.

Il l’imaginait avec son air empesé, les tempes grisonnantes, engoncé dans un costume étriqué contenant avec peine une bedaine épanouie, le verbe baveux, l’haleine chargée d’une odeur de cigare éteint, avec un bouquet de roses bon marché à la main.

L’attente lui parut interminable. À midi précis, une luxueuse BMW noire du dernier cri, un modèle sport flambant neuf, fit irruption dans la cour de la propriété, glissant en majesté sur le lit de graviers, comme pour ne point troubler la quiétude à laquelle invitait l’imposante demeure. De la fenêtre de la bibliothèque, Bixente observait avec une vive attention l’arrivée de l’intrus.

Il fut d’emblée intrigué par les vitres teintées et la plaque minéralogique indiquant l’appartenance au corps diplomatique. Le véhicule s’immobilisa à sa verticale. Le moteur se tut, personne ne sortit sur le moment de l’habitacle. Joana venait d’arriver sur le perron, elle attendait, les bras croisés, que son visiteur vînt à elle. Elle ne manifestait aucune impatience. Droite et fière, elle avait revêtu son armure des rendez-vous officiels, qui lui allait si bien. La porte du conducteur finit par s’ouvrir, lentement, et Bixente n’en crut pas ses yeux.

Des jambes de femme apparurent, sublimement longues, finement galbées et luisantes dans leurs fuseaux de soie couleur ivoire. Deux escarpins beiges se posèrent sur le sol, dans un mouvement délicat et parfaitement symétrique, à la recherche d’un équilibre stable. Tout en déployant sa silhouette cambrée, la visiteuse se saisit lestement de son sac à main et claqua la portière d’un geste sec et appliqué.

L’heureux élu que l’imagination de Bixente avait sculpté petit, bedonnant, empestant l’eau de Cologne, se métamorphosait en une superbe métisse, fine et sensuelle, le chignon pris dans une sorte de nasse, façon hôtesse de l’air, parée d’un tailleur croisé couleur anthracite sobre et élégant, avec une jupe assortie légèrement fendue sur le côté, tombant juste au-dessus du genou, le tout rehaussé par l’éclat d’un chemisier blanc à large col. Bixente était subjugué par l’apparition de cette créature féline et sensuelle qui semblait sortie d’un film d’aventures aux Caraïbes.

Choisissant avec application ses appuis sur les gravillons, comme si elle se déplaçait sur des échasses, ondulant des hanches avec l’assurance d’un mannequin qui défile sur le podium, la déesse brune porta sa grâce ailée à la rencontre de son hôtesse. Les deux femmes se firent la bise, comme de vieilles copines, elles échangèrent un sourire complice et quelques mots de courtoisie.

Le plausible scénario de l’aventure sentimentale s’effondrait. Au fond, malgré ses doutes, Bixente n’avait jamais vraiment cru à la thèse de l’amour de sa mère pour un bellâtre sur le retour. Il était rassuré d’avoir commis cette grossière erreur d’analyse, même si l’extraordinaire cas clinique que représentait Joana défiait toute logique. Quelle drôle d’histoire se cachait derrière tout cela ? Persuadé de se trouver au centre d’un complot de femmes, il attendit qu’on l’appelât.

Un bon quart d’heure plus tard, alors qu’il était occupé devant la glace de son lavabo à raser le duvet de sa barbe naissante, Maïté frappa à la porte de la salle de bains puis entra aussitôt.

— Madame vous attend au salon, avec son invitée.

— Mais qui est cette dame, pouvez-vous me le dire ?