Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

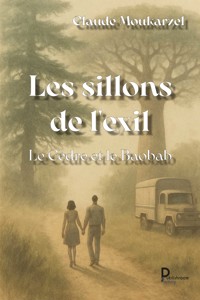

Début du XXe siècle. Ilyés, trahi par son oncle et dépossédé de son héritage, quitte le Liban pour l’Afrique occidentale, en quête d’une nouvelle vie. De comptable à transporteur, puis propriétaire d’un bazar en Guinée Française, son parcours chaotique croise celui d’Amélia. Ensemble, ils naviguent entre prospérité et adversité, jusqu’à trouver enfin un semblant de tranquillité au sud. Mais une idylle interdite menace la stabilité retrouvée : Samuel, leur fils adolescent, s’éprend de Gi, une femme mariée. Son désir de l’épouser provoque une onde de choc dans la famille. À travers la saga des Toutonji, ce roman rend hommage aux immigrés libanais d’Afrique de l’Ouest, se débattant pour construire une vie meilleure sous les cieux incertains des colonies françaises jusqu’à l’aube des indépendances.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Claude Moukarzel est un passionné de lecture depuis l’enfance. Dès l’âge de 11 ans, il commence à explorer des univers variés en lisant tout ce qui lui tombe sous la main, développant ainsi un goût éclectique et curieux pour les mots. Retraité et autodidacte, il consacre aujourd’hui son temps à ses passions : il dessine, écrit des poèmes et des historiettes qu’il partage en ligne, cultivant au quotidien son amour de la création et de l’écriture.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Mentions légales

Publishroom Factory

www.publishroom.com

ISBN : 978-2-38625-965-4

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Page de Titre

Claude Moukarzel

Les sillons de l'exil

Le Cèdre et le Baobab

ROMAN

Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant existé n’est que fortuite.

« Cette histoire est entièrement vraie puisque je l’ai inventée. »

(Boris Vian)

A Nouhad

Stéphane

et Emmanuelle,

pour leur amour inconditionnel.

A mes merveilleux petits enfants,

Yasmine et Enzo.

A ma famille.

Première partieIlyés

1

Après son bachot, Ilyés s’était inscrit au cours Pigier pour deux ans afin d’y suivre des cours de comptabilité. Il ne comptait pas s’attarder dans ce Liban qui n’était plus pour lui que synonyme de désenchantement.

Il ne se souvenait de ses parents qu’à travers quelques rares photos jaunies par le temps. Ceux-ci l’avaient confié à l’oncle Gergés pour aller faire fortune au Nigeria. Jean, son frère cadet, et leur soeur Hanna resteraient auprès de lui.

Durant la grande guerre, la grippe espagnole fit d’énormes ravages à travers le monde et l’Afrique fut durement touchée. Cinq membres de la famille, son père et sa mère, deux oncles et l’épouse de l’un d’eux, perdirent la vie en moins d’une semaine.

L’oncle Gergés était effondré ; ces trois enfants qu’il considérait comme les siens, il les élèvera seul, les entourant de tendresse et d’amour et ne songera à se marier, presque quinquagénaire, que lorsqu’ils eurent grandi et quitté le nid familial.

Dans le même temps, sévissait au Liban une famine qui décima des générations entières, conséquences du blocus maritime imposé, d’un côté, par les alliés, mais surtout par les anglais, qui n’appréciaient pas que la Russie se mêlât d’une région convoitée, de surcroît sur la route des Indes, et, de l’autre, par l’envahisseur Ottoman, allié du Kaiser, qui réquisitionnait toute la nourriture vidant tous les greniers au profit de son armée. Les provinces chrétiennes du Kessérouan et du Matn furent durement touchées. Les villageois s’effondraient sur les chemins de montagne et l’on voyait des nourrissons en pleurs téter le sein désormais stérile de leur mère morte. De désespoir, les libanais fuyaient le pays provoquant la plus grande migration que ce peuple eût connue. Ce fut d’abord vers l’Égypte, puis vers l’Europe, les Amériques, l’Afrique noire, et même l’Australie. Ils essaimèrent partout, tout autour du globe.

L’oncle Gergés ayant arrêté très tôt ses études s’était tourné vers le métier de cordonnier. Ce fut donc à son aîné, l’oncle Yacoub, qu’incomba la tâche d’aller au Nigeria s’occuper de la succession des biens familiaux. Ce dernier avait fait des études et maîtrisait parfaitement l’anglais. Mais aussitôt sur place, il s’octroya, par un subtil subterfuge, le titre de légataire universel spoliant du même coup son frère et ses neveux. Fou de rage, Gergés lui fit un procès ; Il ne pouvait laisser Yacoub déposséder ses neveux de leur part d’héritage. A aucun moment il ne pensa à lui. Il gagnait correctement sa vie ; presque tous les marchands ambulants de la région, qui sillonnaient la montagne à dos de mulet, de village en village, pour vendre leur marchandise, lui commandaient par douzaines des chaussures, des bottes et des guêtres qu’il leur confectionnait. Hélas ! Cela n’aboutit qu’à le dépouiller de l’argent dont il disposait ; le Nigeria était si loin du Liban. A Beyrouth, la belle auberge de la corniche fut vendue et l’argent, placé au profit des enfants, servit à payer leurs études. Resteraient quatre mille mètres carrés de forêt qui jouxtait le nord-ouest du village.

Quelques années plus tard, Hanna qui venait d’avoir quatorze ans glissa en jouant à la marelle et tomba sur le dos. Un gravillon lui blessa profondément la colonne vertébrale et ce qu’on avait pris pour un banal bobo se transforma en septicémie foudroyante. Elle mourut au bout d’une petite semaine. A cette époque, la thérapie par les sulfamides et les antibiotiques était inexistante. Un traumatisme familial dont Jean, comme Ilyés, ne se remettront presque jamais. Ces garçons qui ne se souvenaient pas de leur mère étaient très attachés à leur soeur à qui ils prodiguaient beaucoup de tendresse. Leur douleur fut incommensurable.

Ilyés avait bouclé sa valise.

–Viens ! dit-il à Jean.

Ils se promenèrent sans but précis à travers le village. La lumière d’automne dorait les murs de pierres des maisons aux toits pointus de tuiles rouges dont la triple arche des portes-fenêtres ornait les façades. Quelques-unes avaient, au-dessus des portes, les tympans de forme ogivale décorés d’une mosaïque en verre multicolore. Ilyés, silencieux, s’imprégnait de la beauté du village qui escaladait en gradins le flanc de la montagne. Empruntant la route sinueuse, ils avaient gravi les deux cent cinquante mètres de dénivellation et pénétrèrent dans le bois de pins parasols qui le coiffait, dont les aiguilles desséchées tapissaient le sol. Assis, au bord d’un talus, le village à leur pied, leur regard portait jusqu’à l’infini, du promontoire de Beyrouth jusqu’à l’embouchure du Nahr el Kalb, le Fleuve du Chien, et plus loin encore, jusqu’à la partie nord de la baie de Jouniéh. L’air était si pur qu’ils n’arrivaient pas à distinguer la ligne qui séparait le ciel d’azur de la mer. Le cœur d’Ilyés se pinça : Plus jamais il ne reverrait ça !

–Je ne te l’ai jamais dit, mais en 1923, quand l’oncle Yacoub revint pour un mois, je suis allé le voir – Jean l’écoutait en silence – pour qu’il comprenne que toi et moi nous ne voulons rien de l’héritage de nos parents. Mais, que cet argent qu’il dépensait dans les tribunaux contre son frère Gergés, il ferait mieux de le lui donner.

Cet homme irascible l’avait chassé de chez lui. Il écumait de rage : de quoi un morveux pareil venait-il se mêler. Ilyés le toisa avec mépris et s’en alla.

Cela dépassait son entendement. Comment l’oncle Yacoub pouvait-il être si malveillant envers son frère Gergés, si droit, qui n’avait jamais fait de tort à personne ?

Il se jura, quoi qu’il puisse arriver, de ne jamais se fâcher avec son frère, sans se douter que cette histoire le hanterait longtemps. Il avait banni l’oncle Yacoub de sa famille, qui ne se résumait plus qu’à trois personnes : L’oncle Gergés, Jean et lui. Ils promirent, son frère et lui, que jamais l’un d’eux ne ternirait l’honneur de la famille, que partout où ils passeraient, rien n’entacherait leur renom.

Il se disait tristement qu’il s’en allait définitivement, en abandonnant toute cette beauté paradisiaque. Mais il savait qu’il emportait avec lui, gravés dans son cœur, ces majestueuses montagnes boisées, chantées par les prophètes et les poètes, ce ciel d’azur et les parfums du cèdre ou du pin parasol mêlés à celles du thym et du romarin.

En 1926, Ilyés déposa ses valises à Bamako, au Soudan français1, où l’attendait un travail de comptable chez l’un des plus riches commerçants de la ville. La France encourageait la venue des commerçants vers les colonies. Il fallait des détaillants pour distribuer la marchandise des grands comptoirs français dans toutes les régions, jusqu’au fin fond de la brousse. Il prit le bateau pour l’Afrique occidentale. Beaucoup de Libanais, embarquaient avec l’espoir d’aller jusque dans les Amériques, mais ceux qui manquaient d’argent voyaient leur périple s’arrêter à Dakar. En débarquant, sur le quai, ce qui le surprit fut le contraste entre les Blancs et les Noirs ; les premiers étaient presque tous vêtus de blanc, un salacot de la même couleur sur la tête, tandis que la plupart des seconds étaient torse nu, habillés d’un saroual sombre et bouffant qui s’arrêtait et se resserrait sous les genoux. « Que de Noirs, que de Noirs ! ». Ça grouillait de partout. Il sourit et secoua la tête : « Rappelle-toi que tu es en Afrique ! »

Un compatriote, rencontré dans l’enceinte du port, le conduisit jusqu’à la gare du chemin de fer. Il se fraya laborieusement un chemin, au milieu de cette foule dense, frôlant les peaux nues et moites d’où se dégageait l’odeur rance des sueurs, jusqu’au guichet. Il s’acheta le billet le moins cher à destination de Bamako. Sa chemise était complètement trempée.

*

Le cri strident du sifflet retentit et, par à-coups, le train s’ébranla. C’était un tchouc-tchouc poussif qui roulait la plupart du temps au pas sans jamais aller au-delà de trente kilomètres à l’heure et qui s’arrêtait à la lisière de tous les villages qui jalonnaient le parcours. Les wagons étaient équipés de bancs en lattes de bois mais Ilyés passa son temps accoudé aux fenêtres sans vitres pour avoir un peu de fraîcheur. Dans un coin, des nattes enroulées et des canaris de terre cuite étaient entassés pêle-mêle. Juste à côté un mouton aux pieds liés, arrimé à un banc, bêlait de temps à autre sans que personne n’y prêtât attention.

Le train sortait de la ville et déjà s’étalait sous ses yeux les labours des champs maraîchers aux multiples tons de vert et d’ocre, suivis plus loin, jusqu’à perte de vue, de la savane légèrement boisée, ornée de baobabs aux troncs oblongs d’un diamètre époustouflant. Il croyait que les cèdres étaient les plus beaux arbres du monde, ceux-ci, malgré leur maigre feuillage, étaient aussi majestueux, sinon plus ; subjugué par leur beauté, il n’aurait jamais pensé voir un arbre au tronc aussi épais. Il ne pouvait s’empêcher de comparer ces immenses plaines monotones, cette lumière aveuglante, à son pays de montagne, aux paysages si contrastés, ce ciel de plomb à l’autre, d’un bleu parfois si profond qu’il paraissait presque violet. Il sentait, cependant, qu’il aimerait aussi la beauté de ces régions.

Le wagon était bruyant. Les Sénégalais parlaient et riaient très fort. Qu’était-ce donc cette langue si chantante ? Il posa la question à ceux qui l’entouraient. Ils lui apprirent qu’ils s’exprimaient en Wolof, la langue vernaculaire la plus parlée au Sénégal. Ils essayèrent de lui inculquer quelques rudiments : Comment ça va ? (Nanga def ?) ; Je vais bien (mangui firekk) ; au revoir ! (mangui dem). Ils riaient et se moquaient de son accent…

Par moment, des bouffées de fumée enveloppaient le wagon et l’on entendait loin devant, en tête du train, la plainte du sifflet qui montait dans le ciel comme le cri d’un aigle blessé. A chaque station, une foule de marchands, essentiellement des femmes, s’agglutinaient aux pieds des wagons, proposant des fruits et des légumes, des boissons sucrées, du gingembre broyé macéré dans du jus d’orange ou d’ananas, des bouillies de mil fermenté, des friperies, des calebasses, des canaris de terre cuite, ou des marmites en fonte. Tout ce monde, jacassait, criait, marchandait, jusqu’à ce que le train repartît de nouveau.

A l’escale de la ville de Kayes il crut étouffer ; l’air surchauffé semblait refuser de pénétrer dans ses poumons. Comment faisaient les habitants de cette région pour vivre dans cet enfer ? Il apprendra par la suite que c’était le point le plus chaud du chemin de fer entre le Sénégal et le Soudan.

Son séjour Bamakois fut assez monotone : aligner des chiffres, dix heures par jour. Il n’avait que le dimanche pour quelques loisirs : faire une petite partie de chasse, une balade en pirogue, sur le Niger, ou apprendre à piloter un avion. Il fut reçu à l’aéro-club avec circonspection ; c’était la première fois qu’un Libanais se présentait au club. On l’inscrivit et, sa courtoisie aidant, il fut admis amicalement comme membre à part entière. Survoler ces régions, ocres et vertes, les villages couleur de terre, presque invisibles à l’œil non averti, suivre les méandres de l’immense et majestueux Niger, lui procura des moments intenses de plaisir.

Deux ans plus tard, Ilyés se mettra à son compte ; un petit négoce de cola, achetant les noix en Côte d’Ivoire pour les revendre au Soudan. Il empilait les paniers de cola à bord de son camion de quatre tonnes de charge utile, acheté d’occasion. Il avait rajouté trois lames de ressort, de chaque côté et le surchargeait à cinq tonnes. Le moteur de plus de quatre litres de cylindrée ne développait que 73 chevaux. Il se traînait, roulant lourdement d’un bord sur l’autre en grinçant sur ses essieux, sur des routes ravinées et poussiéreuses, sous un soleil de feu. La chaleur du moteur irradiait à travers la paroi de la cabine, transformant celle-ci en fournaise. En quête d’un semblant de fraîcheur, il dirigeait les déflecteurs d’air sur lui et enlevait sa chemise qu’il déployait sur le dossier de la banquette, pour éviter que son dos ne soit en contact direct avec le siège. Dans les descentes, les freins lui donnaient parfois des sueurs froides. Un jour, il crut mourir de peur : dans le virage, au bas d’une forte pente, qu’il connaissait pourtant pour l’avoir maintes fois empruntées, coulait une rivière qu’enjambait un pont de bois ; Il poussa du pied la pédale du frein, sans que le camion ne ralentisse ; arc-bouté sur celle-ci, pesant de tout son poids, il rétrogradait précipitamment en faisant craquer les pignons non synchronisés de la boite de vitesse, déclenchant la fureur du moteur qui hurlait à s’éclater les bielles. Malgré tous ses efforts, le camion dévalait la pente, poursuivait sa course infernale et semblait ne pas ralentir. Son champ de vision se rétrécissait gommant tous les détails alentour. Les cheveux dressés sur la tête, le rugissement du moteur dans les oreilles, il ne voyait plus que la piste de terre rouge et le pont qui se jetait sur lui. Ballotté sur son siège, se battant à grands coups avec le lourd et large volant, il faillit verser en le franchissant. Le camion ralentit et s’arrêta, enfin, dans la montée qui faisait face. Sans perdre de temps, il actionna à plusieurs reprises le levier à cliquet du frein à main, pour le serrer au maximum. Le cauchemar n’en finissait pas ; le camion se mit à reculer centimètre après centimètre. Le jeune apprenti, qui l’accompagnait dans tous ses déplacements, sauta précipitamment de la cabine et plaça des grosses cales de bois derrière les roues pour sécuriser l’arrêt du véhicule. Ilyés, ouvrit sa portière et, les jambes flageolantes, s’assit sur le marchepied, attendant que se calme son cœur qui battait la chamade. Les tempes bourdonnantes, il ne voyait ni le ciel qu’aucun nuage ne souillait ni n’entendait le chant joyeux de la majestueuse forêt qui l’entourait. Il était trempé des cheveux jusqu’aux orteils et tremblait encore d’effroi.

Le soir, à Bamako, après une douche, en se coiffant devant son miroir, il constata, pour la première fois, qu’il avait une mèche de cheveux blancs.

Mais la grande crise mondiale de 1929 sévissait déjà et toute l’énergie dépensée ne rapportait en fin de compte que des broutilles. Il finira, quelques années plus tard, par ouvrir, avec ses économies, un petit bazar à Beyla, petite ville tranquille de Guinée Française, en pays Cognanka.

Il était plus facile aux nouveaux venus d’installer un commerce dans des petits bourgs où la concurrence était moins rude que dans les grandes villes.

Beaucoup de ces émigrés furent à la base de l’épanouissement et de l’expansion des petites villes de brousse. Ils arrivaient munis de leur seul courage, louaient un local pour y ouvrir un commerce et dormaient dans l’arrière boutique, au milieu des marchandises, sur un lit Picot ou un grabat de bois recouvert d’un matelas fourré de crin végétal, protégé d’une moustiquaire. Des années plus tard, à force d’acharnement, certains d’entre eux, s’ils ne mouraient pas de fièvre jaune, du paludisme ou d’une bilieuse, achèteront un petit bout de terre, y construiront une boutique avec un local d’habitation à l’arrière. Après bien de décennies, surgiront de terre des immeubles ou des villas.

Seuls les plus riches garderont le contact avec le pays natal. La majorité d’entre eux se marieront, fonderont des familles et seront enterrés dans cette terre d’Afrique qui les avait accueillis et qu’ils avaient adoptée.

L’année 1937 tirait à sa fin. En face de la rue principale, ombragée par les grands arbres au feuillage touffu, sous lesquels étaient installés des tabliers2, originaire du même village que lui, Massaâd Matar et ses deux filles venaient d’ouvrir boutique. Dans le prolongement de celle-ci, une porte communiquait sur un minuscule restaurant de quatre petites tables.

Massaâd avait besoin de cette diversification pour faire vivre sa famille et comme il était cuisinier de métier, ce complément lui était naturel.

Violette, l’aînée des filles, petite et replète, affichait malgré son beau sourire des airs dégoûtés et semblait horrifiée par tout ce qui l’entourait ; au moindre relent, ses narines palpitaient comme les ailes d’un papillon, semblant avoir leur propre vie. La cadette, Amélia, plus alerte, était un vrai pinson. Elle chantait et dansait à longueur de journée distillant de la joie autour d’elle. Elle tenait de son père ses dons culinaires et son goût de la musique. Le soir, quand tout était calme, son père l’accompagnait de son oud tandis qu’elle et sa sœur entonnaient les chants nostalgiques des émigrés :

Waddi ya bahr waddi

Tawalna bi gheybétna

Waddi salam l’beït jeddi

Wu lil touté lé bharetna...

Awlak khoury l’dayaà fal

Yamma bàadou bi jirétna

Bàadou alayna bi tall

Bièhké wu bi jib sirétna....

Envoie ô mer envoie

Notre exil n’a que trop duré

Envoie le bonjour à mes grands-parents

Et au mûrier de notre quartier...

Crois-tu que le curé du village est parti

Ou vit-il toujours dans notre voisinage

Vient-il encore nous rendre visite

Discourir et évoquer notre souvenir...

De Beyrouth, ils embarquèrent un jour d’octobre 1937 à bord du Théophile Gautier, des Croisières Paquet, vers Marseille où ils firent escale avant de reprendre leur périple jusqu’à Conakry, en Guinée française. Nasré, le frère de Massaâd, les reçut chez lui à Kankan, chef-lieu de la région malinké, et les aida à s’installer avec sa famille à Beyla.

Ilyés et Amélia se reconnurent immédiatement. Si elle ne se posait pas de questions - ce bel homme athlétique était pour elle, elle en était convaincue - Ilyés, bien que très amoureux, était plus réticent. Près de quinze ans les séparaient et il se sentait un peu coupable d’aimer une si jeune fille. S’ouvrant à une vieille amie, celle-ci le prit par la main et ils allèrent demander à Massaâd la main d’Amélia. Ils s’épousèrent en avril 1940 ; elle avait dix sept ans, il en avait trente deux.

Ces deux là s’aimaient tant qu’ils donnèrent régulièrement des coups de canif à la méthode Ogino. Naîtront huit enfants à intervalle d’un an et demi à deux ans : Samuel, Astrid, Jad, Mikhaël, Raphaëlle, Marie, Baptiste et Maxence.

1 Aujourd’hui, Mali.

2 Éventaires.

2

Le commerce d’Ilyés allait plutôt bien. Il fallait cependant parer aux difficultés du ravitaillement. Le transport par voie fluviale, sur le Milo, un des grands affluents du Niger, puis par voie terrestre entraînait du retard et un excès de manutention qui maltraitait la marchandise. Cela revenait cher et n’était guère pratique. Il prit la décision d’acheter un camion. Il embaucherait un chauffeur qui ferait l’aller-retour entre Beyla et Bamako. Quelques rares fois à Conakry qui était bien plus loin ; mieux valait éviter les routes tortueuses et fortement pentues des hauts plateaux du Fouta-Djalon.

Il opta pour le plus grand des Renault à cabine avancée, un AHN tout en angles, taillé à la serpe, de quatre tonnes de charge utile. Mais la guerre sévissait en Europe, il y avait pénurie d’essence, réquisitionnée en grande partie par l’armée coloniale et l’administration française. Il fallait transformer l’alimentation du moteur par du gazogène, système mis au point par Georges Imbert en 1920, qui transformait la combustion du bois, charbon de bois ou coke, en gaz combustible. Le camion perdait 35 à 40% de sa puissance, ce qui ramenait la vitesse maximale de 60 à 40 kilomètres à l’heure, mais c’était la seule alternative.

Amélia, enceinte, arrivait bientôt à terme, il ne pouvait pas la laisser seule. Arrivé, depuis peu de temps, Skandar Constantine, le cousin d’un de ses amis proposa d’emmener le camion à Abidjan où se ferait la transformation. Il se ferait payer, au retour, en chargeant le camion de paniers de noix de cola qu’il revendrait à Kankan.

Il fallait dix jours, tout au plus, pour installer le gazogène et ça faisait un mois que Skandar était parti. Il n’avait répondu à aucun des télégrammes qui lui furent adressés à l’hôtel Bardon ou au Grand hôtel ; « il ne pouvait être ailleurs » pensait Ilyés de plus en plus inquiet.

Malgré son état, Amélia le poussait à aller voir sur place où en était le camion. Il emprunta au commandant Marionneau, qui officia leur mariage, sa Renault Viva Grand Sport et déposa Amélia chez son oncle à Kankan. Le chauffeur mis à leur disposition ramènerait la voiture.

Rassuré de la savoir en famille, entourée de médecins, il prit l’autocar des lignes Ivan Barouf jusqu’à Danané, en Côte d’Ivoire. L’intérieur était rustique, aucune garniture sur le toit et les flancs, ni sur le sol. On marchait sur la tôle dont la peinture avait disparu, décapée dans l’allée et entre les sièges qui étaient réduits à leur plus simple expression ; des banquettes aux ressorts avachis recouverts d’une moleskine qui avait perdu ses couleurs. Assis à l’avant, il regardait défiler le paysage monotone de la savane. Le car avalait la route blonde et sablonneuse, bordée de hautes herbes qui s’étalaient à l’infini. La savane se boisait de Kérouané à Beyla. Ils pénétrèrent en zone forestière et montagneuse en avançant vers le sud. La route se dégradait et la suspension cognait durement dans les nids de poules. On ne voyait plus que l’ocre de la route et le vert sombre de la forêt dense dont les arbres géants bouchaient presque le ciel. La saison des pluies perdurait dans le sud et l’autocar, à la frayeur des passagers, dérapait sur la piste détrempée, avançant en danseuse. Les descentes se faisaient tout doucement, au ralenti ; il fallait passer les ponts de bois qui enjambaient les cours d’eau : un échafaudage de rondins recouvert, en travers, d’une plateforme de planches disjointes sur laquelle étaient clouées, dans le sens de la longueur, d’autres planches pour en faire deux bandes de roulement d’une largeur de quatre-vingts centimètres chacune. Il n’y avait pas de garde-fous qui n’auraient servi à rien, sinon de guide, mais leur absence donnait une désagréable sensation de vide. Les véhicules s’engageaient dessus en roulant au pas, les chauffeurs s’assurant de ne jamais déborder des bandes parallèles qui claquaient au passage des roues ajoutant encore au malaise de chacun. L’autocar eut du mal à passer le col de Gouéké, une tranchée profonde et boueuse creusée au cœur des hautes collines, annonçant déjà les contreforts du Mont Nimba. Les passagers descendirent, par deux fois, pousser le véhicule, pataugeant dans la gadoue, pour l’aider à franchir les côtes abruptes et détrempées. Ils arrivèrent à Danané à la nuit tombante. Il passa la nuit au campement-hôtel et en profita pour écrire à son oncle et à son frère qui s’était installé à Fort Archambault, au Tchad. Trois fois l’an, il leur écrivait des lettres détaillées sur son parcours de vie.

Le lendemain, le gérant du campement lui fit savoir que le curé de la paroisse voulait bien l’emmener avec lui jusqu’à Abidjan. Une trotte de près de sept cent kilomètres sur des pistes en terre latéritiques et graveleuses. Ils conduisirent la Juvaquatre tour à tour, ne s’arrêtant brièvement que deux fois pour se désaltérer et se restaurer. Pressé d’arriver, Ilyés gardait le pied au plancher sans que la voiture allât au-delà de 80 kilomètres à l’heure. Il était bon conducteur mais c’était déjà la limite car, sur les routes graveleuses, les véhicules glissaient comme sur un tapis de billes.

Il était huit heures du soir lorsqu’il arriva à l’Hôtel et trouva Skandar qui jouait au poker, attablé avec trois autres personnes sur la grande terrasse du Bardon. Quand il le vit, Skandar se leva, la mine blafarde.

Il ne répondait pas aux télégrammes parce qu’il n’osait pas lui dire qu’on lui avait volé le camion, garé devant l’hôtel. Il avait déclaré le vol à la police mais il était toujours sans nouvelles.

–Et l’argent que je t’ai remis pour les travaux de transformation ?

Il l’avait laissé dans le camion ! Ilyés crut défaillir, il n’en croyait pas ses oreilles. Il dormit très mal, ressassant dans son sommeil cette histoire à dormir debout et à laquelle il ne croyait pas. Le lendemain, une petite enquête lui permit très vite de savoir que ce voyou avait perdu l’argent et le camion au jeu et l’avait bradé en compensation à un aventurier anglais de Gold Coast. Bien sûr, aucune plainte ne fut déposée à ce sujet ; il avait menti sur toute la ligne. Ilyés l’aurait massacré. Il déposa plainte au commissariat du plateau sachant bien que cela ne mènerait nulle part. Aucun document ne prouvait qu’il avait remis le camion et une somme d’argent à cet escroc. C’était une perte sèche, pensait-il amer, qu’il aurait du mal à compenser. Il ne décolérait pas et s’en voulait d’avoir fait confiance à cet individu ; tout ce qu’il avait investi était parti en fumée ; quel idiot ! Il se serait mis des gifles. Comment avait-il fait confiance à un inconnu sous prétexte qu’il était le cousin de son ami, Riad Constantine, connu pour sa droiture ?

Un télégramme vint lui mettre du baume au cœur et atténua sa colère, Amélia venait de mettre au monde un beau garçon. Il fallait revenir d’urgence en Guinée. Rejoindre sa famille, c’était ça le plus important.

*

Une centaine de mètres séparaient la gare routière de la maison de l’oncle Nasré. Mais il dut faire un petit détour. Dans la rue, une vingtaine de jeunes soldats de l’armée vichyste étaient pris à parti à coups de poings par des jeunes Gaullistes. Ces jeunes, sachant pertinemment qu’ils ne pouvaient rejoindre Londres - en avaient-ils seulement l’envie - faisaient du zèle. Le commissaire Balestra, la trentaine athlétique, muni d’un long fouet de charretier, tapait à lui seul dans le tas pour les séparer.

–Comment fais-tu ? lui demandera Ilyés, ils étaient près de quarante !

–Ce ne sont que des jeunes, ils savent que je suis commissaire de police, ça les retient, si tu as peur d’eux c’en est fait de toi.

Il savait qu’avec audace et détermination il les ferait reculer.

–Je ne les coffre pas car je comprends leur frustration ; je connais leurs familles, il n’est pas nécessaire d’attiser les rancoeurs.

Ilyés embrassa tendrement sa femme et prit l’enfant dans ses bras, les yeux brillant d’émotion et de fierté. Ils le nommèrent Samuel.

La joie des retrouvailles fut ternie par la mauvaise nouvelle qu’apportait Ilyés. Mais il se refusait d’y penser, Amélia et l’enfant allaient bien, ils devaient aller de l’avant. Après en avoir débattu, pesé le pour et le contre, ils prirent ensemble la décision de venir s’installer à Kankan. Non seulement ils seraient près de la famille et des amis, mais aussi, et c’était le plus important, d’un hôpital et des médecins, pour la plupart militaires.

Au-delà de la perte occasionnée par le camion, il y eut le manque à gagner dû au temps perdu à déménager et à s’installer. L’emplacement de la boutique, un local avec deux larges portes et une arrière-boutique, était bon, juste au coin du grand marché. A l’arrière, une large bande de terre rejoignait la maison en pierre de sable rouge. Elle avait deux grandes chambres qui donnaient du côté de la rue, séparées d’un hall qui ferait office de salon et de salle à manger. Du côté cour, à gauche, une salle d’eau et un office, et à droite, la cuisine. La cuisson se faisait à l’extérieur, sur des fourneaux à bois, dans une dépendance de trois pièces, perpendiculaire et séparée de la maison, dont l’une servait de buanderie, la dernière de latrines. Une grande terrasse carrée, en ciment, s’ouvrait sur la cour et une autre, plus petite, entourée d’une balustrade, donnait sur la rue.

Ils savaient tous deux qu’il leur fallait batailler pour se faire une place au milieu de la concurrence et qu’il leur faudrait deux ans pour solder leurs dettes. Mais ils étaient confiants, ils y arriveraient.

3

Leur commerce florissait plus qu’ils ne l’espéraient. Aux tissus vendus à la pièce ou au mètre, se rajoutaient d’autres marchandises, dont des babioles en provenance de HongKong, on ne sait comment par ces temps de guerre, qui s’écoulaient comme des petits pains, de la papeterie et des fournitures d’écoliers. Dans un coin, des boites de sardines à l’huile et de lait concentré sucré Bonnet Rouge ; le seul lait en conserve qu’on trouvait durant cette guerre. Les africains le consommaient tel quel, sans le diluer, en tartine sur du pain frais. Une jante de bicyclette, suspendue au plafond à l’aide d’un fil de fer, supportait sur le pourtour des foulards chamarrés. Les femmes africaines se les nouaient sur la tête pour se protéger du soleil. C’était en même temps un accessoire de coquetterie. La marchandise leur parvenait soit par voie terrestre ou fluviale, de Bamako soit par le train de Conakry.