Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Dans un café de banlieue, une personne enregistre discrètement les conversations et les événements autour d’elle, découvrant le ton unique et sincère de trois femmes dont l’invisibilité leur confère une visibilité particulière. Enregistrés sont leurs confessions, leurs peurs, leurs souvenirs enfouis sous la misogynie contemporaine et la xénophobie, ainsi que leurs rêves et victoires, présentés de manière brutale et authentique. Ce roman offre une image sans filtre, réelle et sans artifice, invitant le lecteur à une réflexion profonde en fusionnant la simplicité d’une terrasse de café avec l’intimité d’un cabinet de consultation.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Psychothérapeute expérimentée et professeure d’université,

Hyza Wolf, éternelle observatrice de l’esprit humain, puise dans ses milliers de consultations et son vaste apprentissage pour tisser ce roman. À travers les histoires entrelacées de femmes courageuses, elle explore la lutte contre la misogynie, la superficialité des images et l’effritement des identités individuelles.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 574

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hyza Wolf

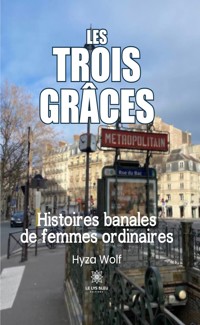

Les Trois Grâces

Histoires banales de femmes ordinaires

Roman

© Lys Bleu Éditions – Hyza Wolf

ISBN : 979-10-422-4330-2

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À Marc Parente, c’est-à-dire « Maimour »

Chapitre I

Je prenais mon café, avec le calme typique de quelqu’un qui ne veut pas anticiper le temps, justement parce que je ne savais pas trop quoi faire de ce raccourcissement. Un cahier de ceux qu’on nous offre dans les institutions pour faire croire qu’on est important et qu’on y écrira quelque chose de mémorable, sans jamais rien écrire de mémorable qui se détachera du fond d’une boîte déformée par l’oubli, de notes écrasées par la fatuité des heures, reposait sur le marbre jauni de ce qui avait été une audacieuse table d’un café contemporain. Maintenant c’était seulement une table dans un café, ni moderne, ni ancien, ni distingué, juste un endroit péniblement ordinaire, bruyamment discret, rempli de deux douzaines de tables accompagnées de lourdes chaises vieillies. Vieilles serait plus approprié, car vieillies présuppose une matière qui a franchi les barrières et avec laquelle on plaisante avec un certain respect et ce bois n’avait pas cette précieuse odeur de souvenirs. Les fenêtres aux rideaux verdâtres laissaient échapper le bourdonnement de voix boueuses au milieu du bruit des grains broyés et de la sueur de l’haleine. Un lieu abandonné entre la modernité passée et un style vintage (aujourd’hui) peu convaincant.

Il pourrait s’agir d’une taverne dans n’importe quelle périphérie, dans n’importe quelle ville, où il ne se passe rien d’intéressant année après année, si ce n’est le passage insignifiant du temps, qui s’écoule sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Les aiguilles de l’horloge continuent de tourner même si on est mort. Dans ces quartiers, où la plupart des maisons sont des hameaux à la périphérie de la vie et où les citoyens font semblant de rentrer chez eux en courant à la fin de la journée, non sans avoir d’abord déchiré la tranquillité du conducteur à côté d’eux avec un signe de la main qui déverse toutes les flatulences de l’ego : « T’es con, tu ne vois pas où tu vas ? » Montrer que l’on est pressé d’aller dîner, que pour dîner il faut s’asseoir à une table avec de la nourriture et des gestes qui anticipent le rassasiement, non pas de l’estomac, mais de l’âme. Cette manne n’arrive pas toujours et l’esprit reste assoiffé après les repas, entre la machine à laver et les crises de colère, si ce n’est des enfants, de la femme, du mari, ou du voisin, qui a décidé d’envoyer cinq e-mails avec le titre : « Urgent, porte d’entrée » avec un petit « Bonjour » ou « Bonsoir » en Times New Roman taille seize « La porte d’entrée de l’immeuble est souvent ouverte » et l’émissaire, étant l’incarnation même de la vie en société, fait la spéciale et énorme faveur de rappeler au reste des copropriétaires d’occuper les voleurs à ouvrir les serrures : « Je voudrais vous rappeler et demander à vos voisins de prêter une attention particulière à ce fait, car il met en péril l’intégrité de chacun d’entre nous. »

Voilà à quoi ressemblerait l’endroit s’il n’était pas peuplé de gens à l’odeur de mille quasi-vies, se vantant d’être là un dimanche après-midi, ce qui est en soi la marque d’un certain statut professionnel, compte tenu du décalage entre le prix des services et leur qualité. Prouver plus que prouver, ils prenaient un café pour payer le droit d’être là et non l’inverse car personne n’aime être trompé lorsqu’il ouvre son portefeuille. La vacuité des conversations et le cabotinage avec lequel elles étaient écoutées « Un café dans une tasse chauffée » et « Apportez-moi le journal » persuadait que ces personnes étaient toutes très importantes et distinguées, faisant jaillir cette opinion dans un entrelacs pétulant de voix lourdes et insistantes, car on sait la persistance qu’exerce l’imitation. Ce profilage étant bien plus féroce que la chose elle-même. La réplique est toujours beaucoup plus nauséabonde que l’original, quel qu’il soit.

D’autres, comme c’était mon cas, se trouvaient là pour boire un café tout au long de l’après-midi, noyant leur solitude dans ce tissu de citoyens bruyants, atténuant mon insignifiance dans cette invisibilité collective.

Les clients remplissaient la centaine de mètres carrés à l’intérieur, séparés de façon inélégante par un comptoir sombre supportant deux machines à café déjà à moitié encrassées par le plastique et le métal et les tasses disposées en ligne, attendant servilement un autre voyage. Une demi-douzaine de bouteilles, destinées à tous ceux qui sont prêts à payer le prix fort pour quelques gouttes d’un liquide alcoolisé qui les aidera à se noyer quelques instants, remplissent une étagère placée extemporanément sur le mur. En dessous, une vitrine imbibée de sucre présentait une demi-douzaine de gâteaux quelque peu raffinés, disposés dans le respect de l’esthétique du reste de l’établissement, qui n’était pas exagérée, ni même laide.

Le café et son concept ont pris au trottoir l’espace de quelques tables qui accueillaient les clients fumeurs, bien que la fumée ait continué à communiquer avec le bourdonnement de l’intérieur, et s’est perdue sans honte dans le plafond de la salle, lui donnant une couleur de marron presque autant que le sol en marbre d’un ton chaud et fatigué.

Le trottoir encadrait une place signalée par une statue, comme toutes les autres places de la ville, avertissant que parmi les générations d’inutiles, certaines figures émergent et méritent une pierre de marbre taillée pour résister à la pluie, au vent et aux gros titres des journaux. Souvent, ce n’était pas pour les meilleures raisons, mais cette idée, je l’ai abandonnée là parce que je ne me sentais pas assez forte pour y réfléchir.

C’était un bel endroit, à condition de ne pas regarder certains détails. Le jardin au milieu de la place s’étendait comme un tapis coloré qui s’effiloche, avec des parterres de fleurs mortes. On y voyait de la saleté près des poubelles, des façades de maisons négligemment peintes de couleurs vives, des balcons et des fenêtres en aluminium qui faisaient mal aux yeux, comme s’ils avaient été placés là sans le moindre respect pour les maisons elles-mêmes, et encore moins pour l’endroit lui-même. Cela rappelait une tenue composée d’accessoires bon marché mais en disharmonie, ce qui rendait l’apparence, plus qu’insouciante, fatigante.

Dans un des coins de la place et au milieu de deux bâtiments plus harmonieux, s’affichait, rappelant un sourire auquel il manque des dents, une maison recouverte de panneaux de toile déchirés, usés et sales recouvrant les restes des murs, criant qu’ils sont là depuis trop longtemps, respirant le laisser-aller, le manque de motivation, le manque d’argent, l’incompréhension entre les propriétaires ou tout à la fois, était en plein essor. Quoi qu’il en soit, c’était une odeur de civilité moisie qui ne faisait de bien à personne, pas même au passant.

Entre le café et une banque, une boutique de prêt-à-porter présentait, parmi les vitrines moussues qui donnent envie d’une chose ou d’une autre, des mannequins parés de vêtements et d’accessoires assortis. Mon premier réflexe serait d’y entrer, ne serait-ce que parce qu’il y avait écrit : « Offres spéciales –, profitez-en aujourd’hui seulement ». Je parie que le lendemain, je me réveillerai avec le même message.

J’ai détourné le regard lorsque j’ai remarqué que mon attention s’arrêtait sur l’une des pièces et j’ai écrit dans mon cerveau : « Tu n’avais besoin de rien avant de voir les vitrines, pourquoi diable aurais-tu besoin d’une veste maintenant ? Si tu l’achètes, elle sera abandonnée avec l’étiquette au fond de l’armoire » et cette évidence m’a attiré sur la place ; je voulais faire sortir du bruit, comme lorsqu’on entend une symphonie égrainée par quelqu’un qui tripote sans cesse son téléphone portable, ou une chaise que l’on traîne. Je me suis souvenue d’un concert de Khatia Buniatishvili (Beethoven – Sonate pour piano no 17 en ré mineur, opus 32), où j’ai eu envie de frapper un monsieur qui passait son temps à ternir la beauté du son sortant des mains du pianiste avec sa toux caverneuse, n’ayant pas eu la décence de purifier l’auditorium par son absence. C’est comme si, alors que la pianiste remplissait la salle de la touche délicate de ses mains comme les vagues d’une mer limpide, élégiaque et nostalgique, tumultueuse et entrant poétiquement dans la plage de nos sens, une interprétation divine, au milieu des vagues, un emballage en plastique remontait à la surface, détournant notre regard. La toux du monsieur était ce déchet qui flottait.

Ainsi, nous aimerions enlever certaines façades pour reconstruire l’harmonie, mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire et nous nous habituons à la vue, de sorte que nous finissons par « ne pas voir » certains détails et nous disons : « Oh, quel bel endroit ! » Et nous disons aux parties de nous qui insistent, de se taire : « S’il n’y avait pas ce mur sale, ce lampadaire cassé ou cette poubelle qui tue la poésie du trottoir par sa puanteur » et on fait : « Chut ! » L’affaire s’arrête là et l’endroit est officiellement beau. Personne n’a le courage de dire le contraire, et encore moins moi qui est d’ici. Si je le disais, toutes sortes d’insultes et d’accusations me seraient tombées dessus : « Si ça ne te plaît pas, tu n’as qu’à déménager » parce que l’on peut dire du mal de tout et de tout le monde sauf de l’endroit où l’on vit. Les gens veulent généralement être très patriotiques, il n’est pas bon de dire du mal de leur pays, même si le désir est grand, les gens sont très nationalistes à la fenêtre, pour que le cortège puisse les voir, mais à l’intérieur des murs, ils attaquent leurs compatriotes, découragent le succès et envient les vainqueurs. J’ai donc atténué ce regard pour ne pas avoir à m’en préoccuper et j’ai ordonné à mes pensées d’écrire que c’était un bel endroit.

Je regardais le jardin. L’odeur du café usé qui émanait de la tasse sans que j’aie envie de la rendre ou de la remplacer par un autre café, même si elle était vide, comblait un peu la solitude de ma table (de la chaise en face de moi). Je me suis rendu compte que je n’avais pas envie de faire autre chose que d’osciller entre la réalité et la fiction, entre le passé et l’avenir, entre le marasme et l’action de ceux qui veulent tromper le présent, dans le rythme transitoire de ne pas avoir l’urgence d’aller quelque part ni même de nicher les cogitations, pour finir par laisser passer les heures. Ce qui ne se passe pas mal du tout parce qu’on le fait en compagnie de trois douzaines d’autres personnes et que cela donne un certain encouragement à la chose, une sorte de solitude assistée.

J’ai repris mes pages périmées, déchirées par un symbole publicitaire qui les rendait encore plus bruyantes dans le vide de ce que j’avais à y écrire, en miroir de la demi-douzaine de notes précédentes déjà ancrées dans ma mémoire. Des écrits réalisés principalement en voyage, dans des lieux et des endroits où le paysage frappe à la porte du non-conformisme et nous oblige à laisser une trace, quelques gribouillis dessinés dans l’espoir d’en faire quelque chose un jour, ou juste pour anesthésier le souvenir. J’avais l’habitude de prendre des notes par-ci, par-là, dans ce bloc ou dans d’autres blocs dans les endroits où je passais, pour me convaincre que j’étais vivante ou pour garder les lieux vivants sur mon chemin. Une symbiose dont personne ne se plaignait.

J’entendais le bruit des soucoupes que l’on soulève et les mots qui s’échappaient des groupes d’hommes et de femmes qui gesticulaient, répartis autour des tables presque comme des insectes contemplant l’atmosphère des murmures opaques.

— Un café de plus, s’il vous plaît, mais avant Noël – j’ai entendu un homme chauve plaisanter avec le serveur qui a obtenu un sourire ennuyé de la part de quelqu’un qui aurait préféré être ailleurs que là, supportant les plaisanteries qui émaillaient ses demandes arrogantes, ou je dirais plutôt « exigées », parce que c’était une ordonnance, pas tellement pour la sémantique, mais plus pour la sémiotique, que « s’il vous plaît » à la fin de la phrase pouvait facilement être remplacé par :

« Apportez-moi un café, vous n’êtes pas là pour autre chose » priverait l’interlocuteur de ses droits et donnerait à l’employé la possibilité de s’indigner. S’exclamer « s’il vous plaît » est encore plus lâche, car cela rabaisse l’employé et lui enlève le droit de manifester son mécontentement.

Dans un premier temps, l’employé pouvait répondre : « Vous êtes grossier », ou même s’il ne répondait pas, il pouvait l’exprimer par des gestes ou des signes, mais cette manière plastique, cynique et sèche lui interdisait toute possibilité de réaction, ce qui me paraissait encore plus injuste.

Mais l’injustice est une chose à laquelle, comme une mauvaise odeur, on s’habitue misérablement et qui recouvre notre peau jusqu’à ce qu’elle ne nous tourmente plus. « L’absence de tourment face au tourment est le tourment lui-même », ai-je noté sur mes feuilles, ouvrant ainsi l’antichambre de mon journal intime.

J’ai ressenti une énorme empathie pour le serveur, même s’il n’était pas enclin à la recevoir. Je crois qu’il n’y pensait même plus, sa posture d’un certain dégoût résigné l’indiquait ; il appuyait le plateau de métal noir contre sa jambe comme s’il faisait déjà partie de lui, comme une prothèse, et se tournait vers le comptoir pour le remplir à nouveau de plein de tasses.

La télévision régurgitait des publicités, brouillant répétitivement ma surdité à ce qui se disait autour de moi. Je me disais que soit les publicitaires nous prenaient pour des idiots, comme si les publicités étaient des équations à mémoriser, soit nous étions en fait des téléconteneurs qu’il fallait remplir à ras bord de cette publicité et BAM, achetons ce parfum, cette nourriture, ce dossier d’information ou ce service de streaming. Comme si nos désirs n’auraient jamais osé demander s’ils n’avaient pas été imprégnés de cette formulation indésirable à l’odeur de vomi.

Une sorte de publicité est apparue et a déversé sur les gens un flot de futilité.

C’était un shampooing à propos duquel quelqu’un appelait d’une voix de top secret : « cherchez le meilleur qui soit… » et quelqu’un au supermarché allait chercher dans un rayon le shampooing de la marque, comme s’il s’agissait d’un cas de vie ou de mort.

J’ai noté sur mes feuilles qu’il s’agissait plutôt d’un cas de mort, car j’avais plus envie de m’assourdir que d’absorber autant de vomissement consumériste et de coups de poing à mon indépendance intellectuelle.

La façon dont il était présenté semblait parler d’un médicament ultime qui sauverait une nation, la voix rauque et profonde semblait dire : « préparez la meilleure solution pour sauver les gens qui sont malades, qui se sentent misérables ». Mais au final, c’est moi qui me sentais misérable, car j’étais consciente de la rapidité avec laquelle on se laissait appauvrir, on se laissait convaincre par n’importe quel produit qu’on nous imposait et que, en plus, on remerciait comme si le produit respectif nous avait sauvé de l’inutilité quotidienne.

— S’il vous plaît, ne m’enlevez pas ma paix, la paix de l’agitation – je bavardais encore, dans des pensées qui disparaissaient comme un verre d’eau sur le sable, parce qu’à la télévision, du haut de la dictature communicative, personne n’écoutait mes souhaits, et encore moins mes exigences.

La nouvelle de la mort d’un écrivain passait également à travers les brèches publicitaires ; apparemment, personne n’avait jamais entendu parler de lui, pas moi en tout cas, mais sa mort lui avait apporté de la visibilité. Il y avait un reportage sur son œuvre, qui était repris sous différents points de vue et opinions ; une chance pour l’écrivain (ou son œuvre, puisqu’il était mort). Les nouvelles ne sont pas légion et le peu qui existe doit être étiré, comme un chewing-gum avec lequel divertir les mâchoires des commères ; diverses personnalités sont venues faire étalage de leur bravoure, de leur originalité et de leur talent. D’après la manière verbeuse des interviews, je pouvais facilement deviner qu’ils ne lui avaient jamais lu une ligne, parce qu’on ne parle jamais avec cette cadence enchantée de quelque chose que l’on ressent.

Pourtant, j’étais reconnaissante de la plasticité du sentimentalisme télévisuel, j’étais alertée par l’œuvre qui démembrait assidûment et silencieusement l’égoïsme et la description du désir d’humanité, comme un portail vers la lucidité. Un acteur pour la croissance, si ce n’était pas la surdité des téléspectateurs.

Au moins jusqu’à son enterrement, il serait plus vivant que jamais.

« La tête d’un écrivain n’est pas le meilleur endroit pour vivre, mais c’est quand même le plus lucide, notai-je en donnant un nouveau coup aux articulations de mon marasme.Quand j’écris, je suis une multitude, et de plus, une multitude libre. Personne n’ose m’emprisonner car ils ne savent pas où je suis, encore moins que je suis libre », ajouté-je.

À ma droite, deux messieurs dans les soixante-dix ans m’ont coupé l’herbe sous le pied. L’un d’eux, barbe soignée et cheveux blancs, vêtu d’un pardessus beige et d’une chemise bleue, suivait, avec l’élégance de l’écoute, son voisin de table, celui-ci plus mince, portant de fines lunettes métalliques, déjà dégarni, habillé plus sportivement. Je devinais qu’il vivait dans les environs à la familiarité de sa posture et à l’air décontracté qu’il laissait à son désarroi.

— Cette histoire des jeunes qui ont toujours leur téléphone portable sur eux, il faut être honnête, c’est formidable, ils sont beaucoup plus maîtres d’eux-mêmes, ils sont tous beaucoup plus calmes. Avant, dans le métro, dans les bus, c’était une poussée de testostérone et d’adrénaline qui devenait parfois fatigante.

— Le problème est que l’agressivité demeure, mais elle passe sur les réseaux sociaux, les gens passent désormais leur vie à dire du mal des autres, à critiquer, à être toujours offensifs, je n’ai jamais vu autant de tolérance intolérante, répond celui du pardessus beige.

— Tout est prétexte à s’indigner et à réclamer justice, mais une justice narcissique… « si c’était moi, si c’était comme si, si c’était comme ça », mais en même temps ils s’en prennent grossièrement à tous ceux qui ne pensent pas la même chose, ce qui ne semble pas du tout tolérant.

— Ouais, mon pote… ça fait réfléchir, et réfléchir de nos jours est un acte de plus en plus courageux, étant donné la rareté avec laquelle cela se produit, et ils sont intolérants face à des injustices auxquelles ils sont en fait impuissants, de sorte qu’avec cette indignation ils peuvent légitimer quelques coups d’ego et lubrifier un faux altruisme, de manière qu’il ne semble pas être mort du tout. Mais en pratique, ils agissent de manière agressive envers quiconque pouvant se montrer et être tolérant, ajoute celui aux cheveux blancs.

— C’est ça, on est tolérant avec ceux sur lesquels on ne peut pas agir, justement parce que c’est une tolérance de clavier, de virtuel, d’hologramme, parce que l’intolérance commence avec la personne qui habite à côté, qui est à côté de toi, avec le collègue de travail, avec la dame dans la file d’attente du supermarché qui n’apporte qu’une bouteille d’eau et qu’on ne laisse pas passer, avec la voiture qui veut entrer dans le rond-point et qu’on ne laisse pas passer, avec la voiture qui veut sortir du parking ou du garage et qu’on fait semblant de ne pas voir, poursuit celui qui a des lunettes.

— Je ne dirais pas qu’il commence, je dirais qu’il commence et qu’il finit, parce que ceux qui sont tolérants dans ces situations, le sont là où ils vivent et nous vivons dans le présent, dans ce moment précis, dans cet instant précis, pas dans ce qui n’est pas encore arrivé, ni dans ce qui s’est passé. « Si c’était moi, je l’aurais fait, si c’était moi, je le ferai. »

— C’est peut-être précisément pour cela que nous sommes intolérants lorsque nous pouvons faire quelque chose, mais très engagés lorsque nous ne pouvons rien faire, nous sommes très empathiques avec un enfant qui se trouve à des milliers de kilomètres, parce que nous savons que nous avons une immunité d’action, que personne ne nous accusera de quoi que ce soit, pas même notre conscience, précisément parce qu’elle est loin, mais nous sommes intolérants envers la personne qui donne un avis, qui est responsable de notre action, de notre comportement, le véritable test, la radiographie de notre caractère.

— Écoutez, je ne sais pas si la conscience nous le fera payer, je ne dis pas la vernie, bien sûr celle-ci, non, mais sous le vernis, celle qui est profonde, celle-là le sait et quand le vernis craque c’est le bordel. C’est soit devant la personne de l’immeuble qui vient d’entrer ou le type qui veut se garer alors qu’on a cligné des yeux pendant cinq minutes, mais en regardant le portable pour voir s’il pleut dehors – s’oppose celui des cheveux blancs.

« Qu’il attende, je suis à ma place, je pars quand je veux, qu’il aille se garer ailleurs », mais à ce moment précis, je viens de poster une phrase d’un altruisme énorme sur une guerre qui se déroule à l’autre bout du monde. Cela me convient et en même temps je sais que j’ai fait « ce que je pouvais faire » car même mon chien sait que je ne peux rien faire.

— Il n’y a aucun doute là-dessus ! Cela me fait penser à ces gens qui se disent chrétiens ou catholiques et qui connaissent la Bible par cœur, mais qui, lorsqu’une personne leur demande de déplacer un peu leur voiture pour que la leur rentrer répondent : « écoutez, trouvez une autre place, vous seriez venus plus tôt », oubliant que la Bible dit : « Aimez votre prochain. » Le prochain n’est certainement pas le prisonnier qui se trouve à deux mille kilomètres, c’est son voisin, que ce soit le serveur du restaurant, la caissière du supermarché, le conducteur qui demande de passer, et si nous faisons cela avec le prochain, cela atteindra certainement l’homme ou la femme qui se trouve à deux cents kilomètres, parce que celui-là aussi a quelqu’un à côté de lui, a ajouté l’ami en tripotant sa barbe comme un tic pensif.

— Il est plus facile de dire que l’on est une bonne personne et de se préoccuper d’un problème lointain, parce que l’on ne court jamais le risque de devoir faire quoi que ce soit, sauf le dire, parce que c’est loin et que « si je pouvais, si j’habitais plus près, si j’avais le temps, si j’avais… » c’est plus que de bouger son cul de cette chaise pour faire de la place à quelqu’un d’autre. Et nous continuons à nous dire et à dire au monde que nous sommes des gens formidables, ce qui en soi est la preuve que nous ne le sommes pas, a poursuivi la personne à lunettes.

— Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire « je suis une mauvaise personne ». D’abord parce que tout le monde pense avoir raison, ensuite parce que si vous dites que vous êtes une mauvaise personne, vous faites déjà preuve d’honnêteté, ce qui n’est pas le propre des personnes de mauvaise moralité, donc l’improbabilité d’entendre « je suis une mauvaise personne » est énorme. Même lorsque nous évaluons quelqu’un qui a fait quelque chose de très mal, nous essayons toujours de dorer la pilule pour qu’elle soit avalée comme un bonbon et non comme un poison. « Oh, c’est quelqu’un de bien, il a juste mauvais caractère… » ; « Il aime vraiment sa femme, il l’a seulement trompée parce qu’il a été influencé par ses amis » ; « Il a seulement volé ses frères parce que sa femme lui a bousillé la tête… ».

Un sourire complice s’est fait entendre.

— Sans aucun doute, sans aucun doute. Nous refusons toute responsabilité et faisons bonne figure sur la photo, comme si en disant cela nous ne voulions pas faire de compromis avec la vertu et en nous excusant ainsi, nous devenons amis avec la personne concernée et nous disons à notre conscience que non, monsieur, nous ne sommes pas des petits fils de putes. Nous savons très bien que cette personne a fait quelque chose d’abominable, mais nous ne pouvons pas cesser de lui parler ou de vivre avec ses faveurs, alors nous trouvons une excuse, nous trompons tout le peuple qui habite en nous, oui, parce que nous sommes habités par tout un peuple, par tout un village, dit celui qui a des lunettes, en mettant les bonnes pièces pour payer les cafés, en faisant un geste discret, je me suis rendu compte qu’il payait pour les deux.

— C’est très profond et très vrai, c’est indiscutable. Cela arrive à nos amis et connaissances dont nous savons qu’ils ont fait des bêtises, à nos épouses, à nos ex-femmes, à nos employés, à nos voisins, etc. Un de nos amis a fait du tort à l’employé, il a été malveillant avec sa femme, son ex-femme, son cousin, sa cousine et nous trouvons une excuse. Cette excuse n’est pas pour lui. Non, monsieur, cette excuse est pour nous qui n’avons rien fait. Sans faire exprès…

L’homme aux cheveux blancs poursuit :

— Mon beau-frère, lorsqu’il a divorcé, a laissé son ex-femme sans rien, et nous l’avons laissé tranquille au début, le pauvre, il était dévasté que sa femme l’ait largué et c’était sa façon de s’accrocher à elle… Plus tard, j’ai compris que non, il l’a fait parce que c’est une mauvaise personne, parce que tous les lâches profitent des plus faibles, dans ce cas l’ex-femme sans défense, il savait et sait qu’il a plus de pouvoir social qu’elle – il a continué, tout en tenant l’imperméable qui était tombé entre-temps.

— Cette approche est tellement surréaliste qu’elle ressemble même à un mensonge, je n’avais pas envie de lui dire, nous n’avions pas envie de perdre son amitié, parce que je savais qu’en lui disant il me tournerait le dos, en fait, je n’attendais rien d’autre de quelqu’un qui fait ça à la mère de son enfant. Il ne le reconnaîtrait jamais, car cela ouvrirait la possibilité de se racheter et les gens ne veulent pas avoir la possibilité de se racheter. En reconnaissant qu’ils ont mal agi, ils ouvrent à nouveau le chapitre de cet événement et peuvent le réécrire.

— Non ! Les lâches ne veulent pas voir, ils ne veulent pas ouvrir ces pages, comme si le don d’écrire leur était propre et leur avait été donné par ordre divin, par don d’écrire j’entends la possibilité de faire ce qui nourrit leurs névroses, leurs paranoïas, répond le collègue, tout en saluant d’un signe de tête reconnaissant le serveur qui avait entre-temps ramassé les pièces de monnaie.

— C’est exactement cela, j’ai moi-même joué le rôle d’une personne pusillanime, ma femme me prenait la tête en disant que je n’avais rien fait, que je pensais que c’était bien et ainsi de suite… que je devais défendre ma sœur qui ne s’attendait pas à ce que je sois aussi négligent, jusqu’au jour où, déjà honteux de ma propre impudeur, je lui ai dit : « Écoute, sale con, tu laisses ta femme sans rien, sous prétexte que tu veux qu’elle revienne ? Sois un homme et dis au moins que tu le fais parce que c’est dans ton sang, dans la masse de ton sang. »

— Et lui alors ? demande son ami, comme quelqu’un qui attend le résultat d’un match de football.

— Le con, qui n’a pas d’autre nom, a cessé de me parler, mais je ne m’en souciais plus, j’étais bien avec moi-même, j’ai fait le peu que l’on attendait de moi. C’est toujours peu ce que l’on attend de nous et pourtant nous n’honorons même pas ce peu. Bien sûr, il a fini par s’éloigner de nous, mais qu’est-ce qu’on attendait de lui ?

— C’est vraiment vrai, de manière plus banale, on voit cette lâcheté dans la vie de tous les jours, du moment où l’on se lève jusqu’au moment où l’on se couche, acquiesce l’ami.

— C’est très visible sur les réseaux sociaux, ils sont le visage d’un peuple, d’une nation, a répondu l’homme aux cheveux blancs en pliant le journal.

— C’est vrai, poursuit l’homme à lunettes. Tout le monde a une opinion et tout le monde prétend être très ouvert et tolérant, mais si quelqu’un publie quelque chose de différent, ils sortent immédiatement toutes sortes d’insultes, enveloppées dans des connaissances techniques et avec une richesse lexicale qui ne correspond pas à la pestilence du contenu sémantique. Ils écrivent beaucoup et ne disent rien, rien du tout. Ils insultent d’une manière, comment dire… académique, oui, académique.

— C’est vrai, mon cher, à tel point que l’interlocuteur meurt à la première rafale, a-t-il déclaré, suscitant un sourire ironique de la part de son voisin de table, qui s’est empressé de répondre.

— J’ai déjà été bien remballé, donc maintenant, je commente le moins possible, notamment parce que personne ne me demande ou ne m’a demandé mon avis. L’autre jour, j’ai commenté un sujet sur la protection des animaux et un artiste m’a écrit : « Tu défends les animaux et tes parents sont dans les maisons de retraite. » J’ai trouvé le commentaire tellement exécrable que je n’ai pas répondu, ça m’a vraiment touché, ma femme m’a dit : « Ne réponds pas, ce sont tous des gens qui cherchent un sujet et des problèmes, un écho qui leur donnera la possibilité d’entamer une discussion. » Je m’apprêtais à poser deux questions : la première, est-ce que la personne qui avait fait le commentaire traitait bien ses gens, certainement pas, sinon elle n’aurait pas eu le temps de faire une telle déduction. Mais put… ce n’est pas parce que je respecte les animaux que je suis un défenseur de la maltraitance des gens ? continua-t-il, tout en ajustant légèrement ses lunettes.

— Cette prétention que tout le monde sait ce que l’autre fait dans la vie est effrayante, c’est une présomption sur laquelle on porte immédiatement un jugement de valeur et une critique. Des dieux déguisés et une sorte d’omniprésence ; omniprésence, omnipotence et omniscience diabolique, a renforcé le collègue.

— J’abandonne, alors maintenant ce n’est rien, zéro, je ne dis rien parce que c’est vraiment assumer une grande responsabilité, et je n’ai pas le temps pour ça. J’en avais quand j’étais dans les commandos et sur les scènes de guerre, mais pas maintenant, merci beaucoup.

— Chacun est rempli de trois choses : de lui-même, de raison et de haine. Elles vont ensemble comme les trois Grâces de Pierre Paul Rubens, mais sans la grâce, dit son collègue en roulant une cigarette comme on roule des mots, car ils savaient tous deux qu’il était interdit de fumer à cet endroit.

L’homme aux cheveux blancs poursuivit, comme pour clore le sujet :

— Pauvre Al-Khwarizmi1, les mathématiques de l’éthique n’ont pas le chiffre 1 au début, et quand le 1 de l’éthique n’habite pas le début du nombre, tous les zéros qui suivent ne valent rien. Quand on est dépouillé de l’éthique, c’est foutu… n’importe quel coup de vent vous fait tomber, vous ne valez pas la peine. J’ai senti un frein dans sa voix comme une voiture qui s’arrête brusquement à un panneau d’arrêt.

— Écoutez, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi réfléchir, dit l’autre, en tendant ses lunettes comme pour réfléchir. Dernièrement, je me suis tourné vers le sport, et encore, va-t-on voir.

— C’est la meilleure chose à faire. Alors, que pensez-vous de ce nouvel entraîneur ? Voyons si nous pouvons inverser le résultat cette fois-ci, je pense que l’arbitre nous a arnaqués, si nous étions dans un vrai pays, il n’arbitrerait plus jamais.

— Oui, nous avons joué avec deux joueurs de moins et nous avons quand même tenu le match nul.

La conversation s’est poursuivie, mais je me suis perdu dans son insouciance, comme dans tous les sujets que nous ne maîtrisons pas.

Entre-temps, une dame est entrée pour s’asseoir et a pris plus de place qu’on ne pourrait le supposer au vu de son intérieur. Elle a traîné sa chaise, faisant toucher le dos de la chaise d’une autre cliente et après un regard de : « Vous êtes grosse ou quoi ? Vous ne voyez pas qu’il n’y a pas de place pour la chaise ? », elle s’est assise à la table à ma gauche, venant tenir compagnie à une autre dame qui tripotait passivement son téléphone portable, tout en ajustant ses lunettes, comme quelqu’un qui explore une carte sur Mars, c’est-à-dire rien, mais en s’appuyant sur l’écran, dénonçant qu’elle avait eu une meilleure vue auparavant.

Elles avaient le don de passer absolument inaperçues alors qu’elles se faisaient voir, non seulement par leurs postures, mais aussi par leurs parures, des cheveux ondulés luisant de laque, des ongles peints assortis aux accessoires et un certain parfum vitaminé qui semblait naître dans les plis de leurs propres vêtements. Heureusement, l’odeur de l’espace lui-même l’a rapidement englouti, m’épargnant ce supplice.

Le tout dans une parfaite artificialité qui sentait la normalité. Rien que l’on n’attende d’une femme en préretraite, c’était coloré à l’œil mais fade au cerveau, comme le reste du paysage environnant.

Celle qui était distante dû à téléphone portable avait les cheveux teints en foncé, laissant apparaître, presque comme un ruban réfléchissant sur l’autoroute, une barre blanche près du cuir chevelu, qui détournait inélégamment l’attention des cheveux roux décolorés de son amie, presque comme une composition florale en plastique décolorée par le soleil.

— Vous êtes arrivé depuis longtemps ?

— Non, non. Je viens d’arriver, je n’ai encore rien commandé, le serveur n’est même pas encore passé, dit-elle, comme pour justifier son agacement.

— Je devais aller au supermarché en sortant de la messe, mais il y avait une queue énorme, les gens ne sont pas tranquilles maintenant, alors je suis partie, je vais faire mes courses demain, dit-elle pour expliquer son retard.

— C’est vrai, il n’y a pas de respect, tout le monde est très nerveux, répond l’autre, sans quitter l’écran des yeux.

Je me suis rendu compte que parmi toutes les personnes que je connais, j’ai entendu « tout le monde » parler de cette identité, de cette substantialité, comme d’un étranger, comme si les problèmes et les vicissitudes de la vie urbaine étaient toujours dus à d’autres ; « les autres » m’a étonné parce que je me suis demandé : « Où sont les autres ? Qui sont-ils ? Nous sommes les prisonniers, mais nous pensons que nous sommes le monde intelligible ; nous voyons les ombres et les considérons comme le cercle mathématique. »2

Tout le monde recule devant l’épithète « les autres ». On ne s’y inclut jamais. Qui sont « les autres » qui dans la circulation, ne nous laissent pas entrer dans le rond-point, tournent sans ciller, marchent au pas quand nous sommes pressés, nous klaxonnent comme s’ils allaient tirer Jeanne d’Arc du feu, quand nous cherchons une place de parking, essaient de nous dépasser dans les files d’attente, jettent des papiers par terre, voient un chien seul gémir et/ou grelotter de froid et lui jettent un caillou d’indifférence, sont jaloux de leur collègue parce qu’il travaille et est reconnu, parlent de la fille qui porte des vêtements sexy et de celle qui s’habille comme une dame avec le même degré de supériorité.

J’ai ressenti un bref frisson. Ces gens sont là dans le café, je suis une des « autres », je suis « les autres » pour tous sauf moi et les autres le sont pour tous sauf pour soi. Cette anaphore « tout le monde » sert surtout à nous exclure des responsabilités quotidiennes, personnelles et incontournables.

— C’est vrai, ma belle-sœur m’a dit qu’elle vous avait vu chez le coiffeur.

La femme rousse a ainsi initié un nouveau sujet de conversation alors qu’elle posait son sac à main sur le dossier de sa chaise.

— Oui, je sortais, j’étais même en train de partir quand elle entrait… répond-elle en détournant le regard de son téléphone portable et en marquant une pause d’un ton grave. Un leitmotiv3 qui suggère une scène dramatique, une tragédie. Je l’ai trouvée à bout de force. Je crois qu’elle a même perdu ses cheveux. Est-elle malade ?

— La pauvre, elle ne va pas bien du tout. Elle s’occupe de sa mère, je ne pense pas qu’elle tiendra longtemps, hier encore elle a dit à mon frère : « Ta femme y passera avant ta belle-mère. » L’un de ces jours, j’ai fait un tour et la dame n’est pas la meilleure des personnes. Elle était dans une maison de retraite, mais elle traitait mal le personnel. Mon frère m’a dit que la directrice les avait appelés parce qu’elle criait sans cesse après eux et disait qu’ils lui faisaient du mal, qu’ils touchaient à ses affaires, qu’ils donnaient plus à manger à la dame du lit à côté qu’à elle, qu’ils ne faisaient pas attention à elle, et tout un tas de plaintes sans queue ni tête. Elle disait du mal de tout et de tout le monde, et ils ont fini par la ramener chez elle.

— Non, c’est vrai ? demande la femme au téléphone portable, montrant toute sa curiosité.

— Apparemment, elle n’a jamais eu un tempérament facile, elle semblait ne s’entendre avec personne. Comme ma belle-sœur était déjà préretraitée, ils ont décidé qu’elle resterait à la maison, mais elle ne va pas tenir, elle ne la laisse pas dormir la nuit, elle n’a pas de paix. Elle lui demande beaucoup d’attention. J’y ai déjeuné dimanche dernier, nous bavardions et elle est entrée, très vexée, en disant qu’elle demandait un antidouleur depuis des lustres. J’ai entendu le « depuis des lustres » agrafé à sa culpabilité, continue celle des cheveux roux. C’est un problème. Mais vous savez, comme mon frère est médecin à l’hôpital central – a souligné cette information. Ils ont pensé que c’était l’idéal, car elle avait beaucoup de problèmes dans la maison de retraite, d’après ce qu’ils m’ont dit. Le personnel a dit qu’il n’en pouvait plus et elle a commencé à dire que des objets à elle disparaissaient ; c’est compliqué de s’occuper d’une personne comme ça, a-t-elle répété.

— La pauvre, personne ne peut dire que tout va bien, je crois qu’elle a perdu beaucoup de cheveux d’un coup, je pensais qu’elle était très malade, poursuit celle qui a le téléphone portable, épluchant l’oignon du malheur d’autrui.

« Personne ne peut dire que tout va bien. » J’ai noté l’expression, elle m’est apparue comme un paiement, une facture, comme pour dire : « tu as une belle maison, tes enfants sont éduqués, ton mari est médecin, mais ne laisse personne te dire que tu vas bien », comme s’il s’agissait d’un mandat pour ne pas être heureux.

Quelqu’un qui est heureux finit par nous montrer notre faille, nous avertir qu’il est possible de l’être, que c’est nous qui ne le pouvons pas, et j’ai supposé que ce soit quelque chose que personne ne veut : être tenu pour responsable de son propre malheur. J’ai poursuivi en écrivant : bon sang, tout le monde devrait aller bien et le dire, ce « que personne ne dise qu’il va bien » semble plutôt être une pommade pour sa propre inertie, comme si cette maxime était le salut de mon malheur, du malheur (certain lui aussi) des autres.

— La pauvre ne dort pas, mon frère reste maintenant en bas dans le bureau car sa mère se réveille la nuit trois ou quatre fois, soit pour aller aux toilettes, soit parce qu’elle a soif, soit parce qu’elle a mal. Tout le monde a de la peine pour elle, mais très peu d’empathie pour ma belle-sœur, la pauvre, qui hypothèque sa vie, depuis qu’elle s’occupe d’elle, ils ne peuvent plus rien faire.

— Parfois, les personnes malades ou âgées en profitent pour maltraiter les autres. Mon père traitait très mal ma mère, il lui disait sans cesse : « Tu veux juste aller te promener et te débarrasser de moi. » Il a eu un accident vasculaire cérébral très jeune, ma mère est restée dans ce lit encore plus que lui, elle se sentait immensément coupable chaque fois que nous lui disions d’aller s’aérer la tête – la brune aux racines blanches continuait.

— La culpabilité dévore les gens, c’est une grande vérité, corrobore la femme aux cheveux roux.

— Ma mère était une sainte. Elle n’a jamais voulu nous faire de peine, elle disait qu’elle avait eu une enfance difficile et ne voulait pas que son malheur soit notre malheur, elle disait : « Puisque j’ai été malheureuse, je veux au moins que vous alliez bien. » Dès qu’elle a commencé à avoir des problèmes de santé, elle a tout préparé, tout arrangé elle-même et est allée à la maison de retraite. Elle me manque terriblement. Elle était peut-être mourante à l’intérieur, mais elle essayait toujours de remonter le moral à tout le monde, conclut la femme brune, tout en appelant le membre du personnel d’un geste automatique, comme on appelle une personne sourde.

Je devinais une larme étouffant ses paroles, comme si elle admirait cet altruisme dont elle-même ne serait pas capable.

— Les gens sont ce qu’ils sont, leur caractère est ce qu’il est, ils ne changent pas avec l’âge, ils ne deviennent pas mauvais avec l’âge et ils ne deviennent pas bons, ce n’est pas parce qu’ils vieillissent qu’ils deviennent gentils ou méchants, non monsieur, ils sont ce qu’ils sont, a rétorqué la dame rousse, raclant ainsi le sujet du fond de la marmite comme on racle du riz collé.

— C’est vrai, un mauvais père ne devient pas bon parce qu’il est vieux, un pédophile ne cesse pas d’être pédophile parce qu’il est vieux, il ne peut simplement plus faire de mal. Une mère narcissique ne cesse pas de l’être parce qu’elle est grabataire, elle devient simplement plus fragile. L’âge ne change pas le caractère des gens, il les rend seulement moins ou plus aptes à l’exercer.

— C’est comme ça, mon père était très méchant avec ma défunte mère. Toute sa vie, il l’a maltraitée, il a eu plusieurs maîtresses, il la traitait très mal. Ma sœur aînée a même dû faire de la psychothérapie plus tard et prendre des antidépresseurs, c’est elle qui a été la plus affectée, commence la dame aux cheveux roux, parlant maintenant de son père.

— Ça n’a pas été facile, ça n’a pas été pas facile, mais les gens ne manquaient pas de nous critiquer parce que nous ne lui donnions pas l’attention qu’il méritait, parce que ceci, parce que cela, parce qu’on ne s’occupe pas d’une personne âgée comme ça. Je m’en suis occupée du mieux que j’ai pu. Un de mes frères lui parlait à peine. Un jour, il m’a dit qu’il l’aiderait de toutes les manières possibles, qu’il achèterait des couches et tout le reste, mais qu’il ne pouvait pas passer plus de cinq minutes avec lui. En tant que plus jeune sœur, j’avais peut-être été celle qui en souffrait le moins, je lui donnais tout le soutien que je pouvais et, regardez, il me traitait toujours mal, il me disait que nous ne voulions que son argent – elle riait, comme pour alléger la conversation. Son rire fut comme un point final, car elle sembla éloigner une chaise, comme si elle attendait quelqu’un.

— Regardez, elles viennent par ici…

— Vous nous avez manqué, dit la femme brune en leur adressant un simple signe de la main en guise de bienvenue.

Deux autres dames s’assirent, moins voyantes que les premières, mais non moins bruyantes. L’une d’entre elles tenait un dépliant dans sa main et ses lunettes dans l’autre, comme si elle attendait le bon moment pour combiner les deux afin de décortiquer calmement les mots inscrits sur le papier.

Elle portait une veste vert vif et un pantalon beige, ses cheveux blonds ressemblaient plus à des mèches de lin ou à des plantes séchées collées là, comme s’il s’agissait d’un arrangement sur un meuble qu’il était interdit de déplacer sous peine de le voir tomber, comme s’ils ne faisaient pas partie d’elle. Elle enlève son manteau et le laisse tomber sur le dossier de la chaise pendant qu’elle présente les coupons.

Celle qui se trouvait à côté d’elle gardait ses cheveux blancs en désordre et portait une sorte d’écharpe, de châle, de kimono ou autre qui couvrait son pantalon noir jusqu’aux genoux et frôlait le sol après s’être assise.

— Qu’est-ce que tu portes ? demande celle qui a les cheveux noirs et les racines blanches.

— Regarde, dit la fille aux cheveux blonds, en lui montrant, avec la délicatesse que mérite une œuvre d’art, des coupons, appelés timbres, d’un supermarché. Cette promotion est toujours en cours et permet d’obtenir deux verres ; avec 20 timbres, on obtient un verre.

— Attendez, ils sont vraiment beaux, ils valent le coup, dit la femme aux cheveux gris, comme si elle voulait vendre le produit elle-même.

La blonde a mis ses lunettes presque jusqu’au bout du nez et a continué sa mission de publicité gratuite :

— Il ne manque rien, vous dépensez cent euros en courses en un rien de temps, en une demi-douzaine de choses.

— En effet, dit celle qui a les cheveux ébouriffés, dans les détergents et chez le boucher, par exemple, les timbres s’assemblent en un rien de temps.

Je me suis rendu compte que lorsqu’elles allaient au supermarché, elles n’achetaient pas ce dont elles avaient besoin, elles allaient chercher ces fichus timbres pour avoir l’impression d’avoir deux verres gratuits, car si elles en avaient besoin, ou au cas où elles en avaient besoin ou allaient les utiliser, elles pouvaient certainement les acheter avec l’argent qu’elles gaspillaient pour « allonger » l’addition afin d’obtenir un autre timbre.

« En un rien de temps, vous arrivez aux cent euros » aurait signifié que si j’avais dépensé soixante-dix euros, j’aurais pris quelque chose dont je n’avais pas besoin à la maison pour gagner les cent euros, ce qui aurait donné trente euros pour acheter dix verres.

J’ai poursuivi en écrivant : « Les gens aiment penser qu’ils gagnent, qu’ils profitent de quelque chose ou de quelqu’un, alors que le seul avantage qu’ils prennent est celui de leur propre liberté de choix, des timbres qui conditionnent leur dimanche. »

— Attendez, dit celle qui a un poncho et des cheveux gris, il est écrit : « Économisez vingt euros pour deux cents », si vous dépensez deux cents, vous n’en payez que cent quatre-vingts ! Et il est écrit : « Remise immédiate, économie immédiate », termine-t-elle, comme quelqu’un qui a découvert le bonheur.

J’ai ajouté sur mon bloc-notes que les bons de réduction représentent le fléau de la classe moyenne, car ils créent l’illusion que vous gagnez quelque chose. « Vous gagnez trois euros pour cinquante achetés. » Non, vous n’avez pas gagné trois euros de courses, on dirait plutôt que vous avez dépensé quarante-sept euros. Mais pour cela, il faut mettre le miroir à l’envers, et retourner les miroirs est un exercice sinon impossible, du moins très compliqué à réaliser.

Entre-temps, un homme est arrivé à la table, et j’ai jugé qu’il s’agissait du mari de l’une d’entre elles à la manière désintéressée dont il s’est assis. Il portait une veste de ferme vert foncé, une chemise à carreaux de flanelle chaude, des lunettes à monture fine, une demi-douzaine de cheveux blancs sur le dessus de la tête et des restes de cheveux blancs au-dessus des oreilles.

Il commanda un café avec vigueur, comme s’il commandait une armée et que c’était l’ordonnance du jour. Puis il a fait semblant de lire quelque chose que la personne en veste verte lui montrait sur son téléphone portable, après quoi (mirage) il a mis ses poings sous son menton et a craché une blague :

— Pour les professeurs de français : quand un homme est heureux, où est le sujet ? « Il est sur le canapé en train de regarder le match », répond-il rapidement, comme s’il craignait de manquer ce moment de gloire.

Les quatre femmes éclatent d’un rire inélégant, montrant des dents et des gestes peu délicats.

À une autre table, j’ai pu entendre un discours sur les astuces des parents pour endormir leurs enfants, ainsi que l’intelligence de leurs petits :

— C’est une enfant très intelligente.

— C’est un enfant très spécial.

— Ce n’est pas parce que c’est mon fils, mais il est très intelligent.

Le nôtre voulait un violon pour son anniversaire, je continue à aller le voir à l’Opéra Garnier, peut-être que nous avons le futur Paganini4 à la maison.

— Il est un peu paresseux, mais il a un talent que je n’ai jamais vu, confirme son père. Ce garçon a un avenir, je veux le voir jouer en première ligne.

J’ai écrit : « Si ce n’est pas parce que c’est votre fils, pourquoi dites-vous qu’il est intelligent ? Je parie que vous ne vantez pas le fils de votre voisin ou de votre collègue. » Cette malhonnêteté éhontée, ce narcissisme enveloppé d’une fausse empathie m’ont poussé à l’enregistrer.

J’ai aussi écrit : « Le talent est un vrai fainéant, il ne bouge que si quelqu’un le porte, si le travail ne le porte pas, il ne bouge pas. »

J’ai également demandé, avec une flèche au début de la ligne, comme s’il s’agissait d’une présentation PowerPoint : « Où iraient les enfants spéciaux, les enfants altruistes, les enfants justes et rêveurs, ceux qui rendraient le monde meilleur ? »

Où sont les Lepa Radic5 de la dictature de l’égocentrisme ? La mère de toutes les dictatures ? Il semble qu’en grandissant, ils perdent cette originalité et se perdent dans les files d’attente pour les iPhone, devenant des consommateurs idiots de vendeurs sans scrupules.

Où sont passés les enfants à qui l’on signalait « Un jour, je te verrai à un concert et je serai au premier rang » parce que le petit enfant avait vociféré une chanson ou fait quelques jolies danses au son d’une publicité ?

Je me suis également demandé, dans la mesure où ma solitude me le permettait, s’il n’était pas préférable d’attendre de chacun de nos enfants qu’il accomplisse une action importante par jour, comme saluer le chauffeur de bus, ne pas critiquer le camarade de classe parce qu’il n’a pas pu résoudre l’équation aussi rapidement ou n’a pas eu un « Très bien », ou ne pas se moquer du professeur parce qu’il porte des lunettes très graduées, quelque chose de beaucoup plus facile à réaliser que de donner un concert, mais beaucoup plus difficile à mettre en équation au milieu de l’égoïsme. « Éviter la connaissance de soi, c’est ouvrir les portes à la servitude, et celle-ci est plus confortable que la liberté qui exige la responsabilité », j’ai annoté.

Mes voisins de la deuxième table à droite ont continué à raconter leurs expériences.

Outre les enfants, ils parlaient de leurs femmes, de leurs déjeuners, des médicaments que prenaient leurs parents, du garage où ils emportaient leurs voitures et de ce qu’ils avaient mangé le dernier jour de leurs vacances. Ils se sont aussi épanchés, comme s’il s’agissait d’un casting, sur la routine de leurs week-ends, sur les séquences de leur travail, comme s’il s’agissait de cas uniques et surtout, m’a-t-il semblé d’après le ton, originaux.

Deux couples assis à deux tables derrière moi parlaient de leur femme de ménage :

— La nôtre c’est comme si elle faisait partie de la famille, je lui confie les clés de la maison depuis des années, dit une fille, avec un petit tremblement dans la voix, comme si elle avait besoin de ce maquillage pour se distinguer, voulant paraître juste, sa propre cupidité suffisant à effacer la vacuité du contenu.

— Il faut en trouver une comme ça, sinon le mieux c’est une entreprise, au moins ils sont supervisés, on ne sait jamais qui on met dans la maison, c’est un UM désastre, un désastre – les autres ont fait une pause, j’ai supposé qu’ils ne s’attendissent pas à ce que ce nom, et encore moins un nom masculin, sorte de cette bouche plastifiée et elle a profité de l’occasion pour répéter le mot au moins cinq fois en deux phrases de plus. « Désastre, désastre », a-t-elle poursuivi, rendant justice à son injustice, à la fois morale et littéraire, alors que je réalisais que c’était l’un des rares mots que je connaissais à avoir un impact sur les auditeurs.

J’ai noté « C’est comme si » et j’ai ajouté : « S’il faut dire “c’est comme si”, c’est parce que ce n’est pas le cas. » J’ai aussi noté que les gens finissent tôt ou tard par manifester ce qu’ils sont, parce que l’exercice du maquillage est très épuisant et finit par se dévoiler dans un des coins du personnage, dans une des rainures et tout œil qui veut le voir se rend compte qu’après tout, l’œuvre est la couleur qui se révèle quand le maquillage glisse, qu’il s’agisse de vêtements, d’armure académique, littéraire, économique, d’armure physique, de beauté physique, tout s’enlève comme la poussière sous la pluie et laisse à découvert le véritable matériau dont est fait le vêtement, qu’il s’agisse de plastique bon marché et tape-à-l’œil ou d’une pierre marbrière distinctive.

À une autre table, une autre conversation flottait comme un bouchon dans la flore d’une flaque d’eau trouble :

— Les femmes, haha, maintenant, je veux seulement celles qui sont plus jeunes, tout ce qui dépasse quarante-deux ans ne me convient pas.

J’imaginais une silhouette avec la carcasse d’un homme et la moelle d’un enfant turbulent, j’ai regardé, courageuse de ne pas blesser davantage mon imagination.

Je me suis légèrement tourné et j’ai vu deux silhouettes masculines, l’une très mince, l’air déshydraté, une couleur mélangée autour des yeux et une peau flétrie, rappelant une plante fanée, l’autre, plus forte, ressemblant à quelqu’un avec un déséquilibre hormonal, mais d’une laideur équilibrée par rapport à la première.

— C’est juste que l’on a encore, comment dire, le « centre de commandement » opérationnel, a dit le plus mince.

L’autre a ri sur un ton de camaraderie immoral et j’ai détourné les oreilles après avoir appris que les deux étaient impuissants, même s’ils ne le savaient pas encore, ce qui passe généralement avant la conscience. Car l’empressement à montrer sa virilité est la preuve qu’on ne l’a pas.

La télévision organisait un débat sur un match de football qui, une fois terminé, alimentait l’éloquence de deux présentateurs et d’une demi-douzaine de téléspectateurs qui appelaient la chaîne pour alimenter leur moment de gloire avec leur opinion en direct :

— L’arbitre n’a pas fait du bon travail, a déclaré un téléspectateur avec véhémence. C’est une honte, notre club a été volé, volé sans scrupule !

Les présentateurs ont accueilli avec effusion cette opinion et d’autres avec un tel professionnalisme qu’ils cachaient leurs visages ennuyés, étirant la matière première que le jeu avait produite avec le programme, comme quelqu’un qui déguste un repas jusqu’à la dernière miette.

À ce moment-là, une dame d’une quarantaine d’années, vêtue d’une robe vert kaki, les cheveux châtain clair descendant sur les épaules et chaussée de bottines beiges, se lève et se dirige vers un petit kiosque campé sur l’un des murs du café, qui s’étend sur un mètre et demi de comptoir, comme des méduses au vent, des magazines aux titres aussi anodins que bruyants.

Elles me déprimaient jusqu’à l’os, ces lettres, ces couleurs vives, ces « nouvelles » si médiocres qu’elles rendaient ma vie encore plus vide, comme si je n’étais pas digne de croiser ces pages déjà si futiles. « Truc bidule est rentré de vacances et s’est offert une robe du couturier Untel. »

Dans un autre magazine, c’était drôle : « Gratuit : couteau de cuisine » collé sur les mots de la robe d’une célébrité. Mon ego a demandé à mon inconscient pourquoi quelqu’un aurait besoin d’un couteau de cuisine au milieu du café, et pourquoi quelqu’un qui a besoin d’un couteau de cuisine irait dans un bureau de tabac.

À côté, un magazine de cuisine, qui n’offrait d’ailleurs aucun gadget de cuisine, s’intitulait : « Faites de délicieux gâteaux », et était attaché à un ressort noir qui se trouvait à côté d’un autre avec une femme très mince sur la couverture. « Soyez en forme pour le réveillon du Nouvel An. » J’étais confuse et indécise, je pouvais soit apprendre à faire des gâteaux, soit lire des astuces pour perdre du poids, ce qui ne se fait pas en lisant. Mon surmoi et mon inconscient se tournaient le dos, ils ne se comprenaient pas, et j’ai tourné mon regard vers la dame à la robe kaki et aux cheveux clairs.

En marchant, j’ai vu au moins deux paires d’yeux suivre ses jambes, un individu semblant avoir plus de soixante-dix ans, plissant ses pupilles sur des verres aussi lourds que la laideur de la monture et laissant sa vue traîner comme une limace derrière sa robe, son regard se faufilant et rampant. Les couvertures des magazines ont servi de baume à mon malaise. Elles me faisaient penser à deux rats sortant d’un égout et attendant de tirer parti de quelque chose. J’ai regardé la dame et je l’ai sentie se boiser comme Daphné devant les avances d’Apollon, comme si elle n’avait pas le droit de marcher dans son propre corps, et le tableau Suzanne et les vieillards de Artemisia Gentileschi, à l’aspect le plus rouillé, qui se déshabillaient maintenant devant tout le monde sans que personne n’ose leur faire sentir ce qu’ils étaient, effectivement vulgaires, car il y a des regards plus dégoûtants que les attouchements. Ils la déshabillèrent, laissant à nu un personnage cachectique décalcifié de l’humanisme.

La conversation que je venais d’entendre sur la justice a surgi comme le couteau dans le magazine. Il est en notre pouvoir de la tisser, mais nous faisons comme si nous n’avions pas de fil.

— Tu as vu ces abrutis regarder la femme ? J’ai entendu une jeune femme indignée déstresser sur celui que je supposais être son petit ami.

J’ai aussi entendu ma voisine de gauche, la rousse qui venait de la messe et qui ne pouvait pas aller au supermarché, dire, comme si elle était jalouse de la convoitise des hommes :

— Oui, elles se promènent en jupe en montrant leurs jambes…

— Elles n’ont pas l’âge de porter ces vêtements, elles veulent paraître jeunes, bref, les femmes d’aujourd’hui ne font pas attention, a répondu la blonde avec les coupons.

J’ai écrit : « La Sainte Inquisition continue et maintenant ce sont les femmes qui la font sans même avoir besoin d’invoquer le saint nom de Dieu pour s’excuser des iniquités, de l’inhumanité, oui, parce que pour être inhumain il faut toujours trouver un coupable. Si le coupable est divin, l’affaire est réglée une fois pour toutes. »

Avec la modernisation des statistiques, se libérant des accusations de sorcellerie, elle tombe immédiatement dans la fosse de l’envie, retournant une fois de plus au feu, celui de la mauvaise langue.

La femme est un être étrange (et l’homme aussi), elle est à la fois sa libératrice et sa prisonnière, comme quelqu’un qui s’aveugle et se plaint ensuite de sa cécité. Je pourrais toujours m’insurger contre les exceptions, qui nous sauvent des fluides du courant qui vont tout droit à l’égout de la similitude.

J’avais envie d’invoquer à nouveau la Minerve6 peinte par Mantegna pour chasser les vices, mais il me manquait Isabel d’Este7, cette grande dame de la Renaissance.

— Mon chef passe sa vie à me donner des ordres – j’ai entendu, à une autre table, merci chef, qui m’a détourné du harcèlement ouvert, non seulement des jambes de cette dame, mais de l’âme de toutes les femmes et de leurs jugements imprudents.

— J’ai également un collègue qui obtiendra une réponse d’un jour à l’autre. J’ai été employé de cette entreprise pendant de nombreuses…

J’ai imaginé qu’il allait dire « années », mais que l’autre ne le laissait pas finir, enflammant cet espace avec sa vie comme s’il s’agissait d’un film, d’une pièce universelle et la faisant avaler aux autres, qu’ils le veuillent ou non.

J’ai imaginé « ou pas ».

— Écoute, écoute, un de ces jours, il a envoyé un mail à tout le monde pour prévenir qu’à partir de maintenant, l’emploi du temps serait révisé toutes les semaines.

Et c’est ainsi que la litanie du bavardage institutionnel à l’ancienne se poursuit, ajoutant une couche de plus au mortier qui se forme sur les têtes imprégnées de l’odeur des loisirs.

La télévision hurlait maintenant dans tout le café avec la voix stridente d’un présentateur qui crachait les noms de soi-disant candidats célèbres d’une émission de télé-réalité. J’avoue que j’ai sincèrement remercié l’ignorance de ma télévision, car je n’ai reconnu aucun des candidats et mes oreilles ont rapidement bloqué le son.

À un moment donné, je suis sorti de ce marasme et je me suis collé aux brins de son qui sortaient de la bruyante pelote de laine au-dessus des tables collées les unes aux autres, mais qui auraient pu se trouver à mille kilomètres de là, tant la distance était grande entre le bruit qui provenait de l’obésité des ego de chacun et l’espace étroit entre les dossiers des chaises.

Je m’accrochais à ces mots comme on cueille des fleurs dans un champ vague, ils étaient à découvert, mais l’anonymat protège plus que n’importe quel coffre-fort, et mes oreilles avaient le temps.

Je suis descendu de ma solitude impropre mais digne, oui, cette dernière est un poste plus digne que toute fausse compagnie, et je me suis accroché à la conversation jusqu’à ce que j’en prenne connaissance et que je reste là, collé à ce fil, à ce projet qui s’est détaché et a conquis une vie propre comme un câble électrique qui se détache d’une pile de vieux fer.

Cette langue est devenue, la seule, visible, laissant les autres flotter dans la prévisibilité qui se sert des paquets de sucre déposés à côté des cuillères.