Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Roman, in dem literarische Genres, Zeit und Raum verschmelzen Mogela und Lewiko – zwei junge Männer in Tiflis und Freunde seit Jugendzeiten: Mogela lebt am linken Ufer des Flusses im Haus der zwanzigtausend Bücher, die sein bibliomaner Großvater hinterlassen hat, Lewiko im reicheren Viertel am rechten Ufer. Mogela liest keine Bücher, verbringt seine Tage kiffend und tagträumend und denkt vor allem an Lewiko. Dieser ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen und Mogela entdeckt, dass sein Freund ein Doppelleben führte. Auch Mogelas Großvater scheint noch ein anderes Leben geführt zu haben. Zwielichtige Typen, die sich in Mogelas Hinterhof herumtreiben und vom Großvater angeblich vergrabenes Gold suchen, zwingen ihn zur Flucht. Den Schlüssel zu seinem Haus der zwanzigtausend Bücher hinterlässt er der Frau, die er liebt und die er Rose von Schiras nennt … Auf fantastische Weise und in seiner gewohnt meisterhaften Art beschreibt Mortschiladse die schwierige wirtschaftliche Lage in Georgien und die Not einer ganzen Generation junger Menschen, die in der Ferne ihr Glück versuchen, dabei jedoch das verlieren, was sie miteinander verbindet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 692

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Copyright © Aka Morchiladze, 2007, für die Originalausgabe unter dem Titel »MAID IN TIFLIS«, Verlag Bakur Sulakauri, Tbilissi, Georgien

The book is published with the support of the Writers’ House of Georgia

Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Text wurde

vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Deutsche Erstausgabe 2021

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten.

Die deutsche Übersetzung berücksichtigt geringfügige Kürzungen

von Autor und Übersetzerin.

© mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)

www.mitteldeutscherverlag.de

GESAMTHERSTELLUNG: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)

SATZ UND UMSCHLAGGESTALTUNG: Stefanie Bader, Leipzig

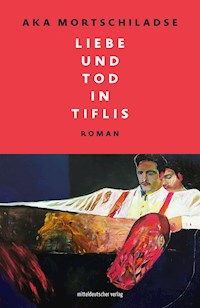

UMSCHLAGABBILDUNG: »My Vannilla« by Mai Lashauri, Tbilisi, Georgia; the artwork is now part of the private collection of Elena Berezhnaia

ISBN 978-3-96311-518-9

INHALT

EIN PAAR WORTE VORAB FÜR JENE, DIE DIE GESCHICHTE WEITERSPINNEN WOLLEN

1. KAPITEL – Sindbads letzte Reise

2. KAPITEL – Kreuzfeuer-Novellen

3. KAPITEL – Schatzinsel

4. KAPITEL – Die Wehmutsjacke und die Frau im Bücherzimmer

5. KAPITEL – Mogelas Abenteuerfahrt und die Rose von Schiras

6. KAPITEL – Die Abenteuerfahrten der Unsrigen

7. KAPITEL – Die Lacherin

8. KAPITEL – Malula Tamara sei mir Lüftchen Zuflucht

9. KAPITEL – Wie nasse Strandkiesel

10. KAPITEL – Alexandra Palermo

11. KAPITEL – Daniela

12. KAPITEL – Alles, alles, aaalles ist gut

ANMERKUNGEN DER ÜBERSETZERIN

Anmerkung zur Sprache

Erklärende Anmerkungen zum Roman

EIN PAAR WORTE VORAB FÜR JENE, DIE DIE GESCHICHTE WEITERSPINNEN WOLLEN

Die hier versammelten zwölf Büchlein erzählen lesenden Menschen von den Abenteuern und dem Verschwinden zweier Freunde, Lewiko aus der Barnow- und Mogela aus der Plechanow-Straße.*

Allerdings ist dem Kompilator dieser als ein Ganzes zu lesenden Geschichte ein Missgeschick passiert. Er schrieb sie nämlich mit Tinte nieder, und einmal, während er sie überlas, schlief er am Tisch ein und stieß, weil er im Sitzen unruhig zu schlafen pflegte, eine Flasche mit Rotwein um, ohne davon aufzuwachen. Wein floss aus der umgekippten Flasche, ergoss sich über die Hefte und tränkte sie tüchtig mit Rotwein, besonders das zuunterst liegende letzte Heft wurde vom Wein erquickt, und zwar so sehr, dass es völlig aufweichte, und als der Verfasser erwachte, war das Wetter schön, das Manuskript jedoch ruiniert.

Er grämte sich nicht lang, gestand sich ein, dass er die weinverwaschenen oder gelöschten Stellen nicht neu schreiben wollte, sondern den Leser, die Leserin glauben machen, dass es wohl so sein müsse, ja, er beabsichtigte sogar, falls ein Verleger das Buch in die Hände bekäme, diesem nahezulegen, die Seiten mit den Weinpassagen leer zu lassen, sozusagen im Gedenken an die verlorene Liebesmüh.

Die Leser indes müssen sich nicht verdrießen lassen; sollten sie zu dem Schluss kommen, dass sie den Zusammenhang der Geschichten in den zwölf Büchern spitzgekriegt haben, können sie an den fehlenden Stellen das Geschehen selbst weiterspinnen.

Den Verfasser kann es nur freuen – in Bücher Reinschreiben und sie Weiterspinnen ist ohnedies althergebrachter georgischer Brauch. Das ist alles eins und urgeorgisch, auch der Wein und dass er verschüttet wurde, die kecke Weigerung des Verfassers, etwas neu zu schreiben, und der Wunsch des Weiterspinners, sich die Geschichte von Lewiko dem Barnower und Mogela dem Plechanower selbst zusammenzureimen.

* Siehe Anmerkungsteil S. 533 ff.

Sehen Sie, meiner Ansicht nach gleicht ein Menschenhirn ursprünglich einer leeren Dachkammer, die man nach eigener Wahl mit Möbeln und Geräten ausstatten kann. Nur ein Tor füllt sie mit allerlei Gerümpel an, wie es ihm gerade in den Weg kommt, und versperrt sich damit den Raum, welchen er für die Dinge braucht, die ihm nützlich sind.

ARTHUR CONAN DOYLE, SPÄTE RACHE

Manchmal ist es tröstlich zu wissen, dass es eine Welt gibt, die nur einem selbst gehört. Die Erfahrungen in dieser Welt – die Reisen, die Gefahren, das Glück – haben wir mit niemandem gemein. Es gibt keine Zeugen. Keine Verleumdungsklagen.

GRAHAM GREENE, IN MEINER EIGENEN WELT

Vorstellung und Phantasien stürmen unentwegt auf die Erinnerung ein, und da wir versucht sind, der Realität des Imaginären zu glauben, machen wir schließlich aus unserer Lüge eine Wahrheit. Was übrigens auch nur von relativer Bedeutung ist, denn beide sind ebenso gelebt, ebenso persönlich.

LUIS BUÑUEL, MEIN LETZTER SEUFZER

Einige von denen, die an Geister glauben, sind der Ansicht, dass diese umherirrende Seelen sind, die nach dem Tode keine Ruhe fanden.

AUS EINER ENZYKLOPÄDIE

Paperback writer, paperback writer.

Dear Sir or Madam, will you read my book?

It took me years to write, will you take a look?

It’s based on a novel by a man named Lear,

And I need a job,

So I want to be a paperback writer,

Paperback writer.

JOHN LENNON / PAUL McCARTNEY, PAPERBACK WRITER

SINDBADS LETZTE REISE

Die reich ist an Gedanken, Erinnerungen, Erscheinungen und imperialen Häppchen

DIESE FRAU(EN)

1.

Mogela der Plechanower ließ sich gerne von der Sonne braten. Er drehte seine Schirmmütze nach hinten in den Nacken, richtete die Sonnenbrille, krempelte die Ärmel hoch, legte die Füße auf einen zweiten Stuhl und senkte die Lider.

Die Sonne an diesem Ort war überraschend mild und freundlich. Sie stach nicht, sondern schmeichelte dem Stadtbewohner wie Samtstoff einem alten Möbel.

Der Ort war die Caféterrasse vor dem Hotel »City Piazza«; auf der gegenüberliegenden Straßenseite begann schon der berühmte alte Sandstrand. Deshalb blinzelte Mogela der Plechanower, wohlig auf der Terrasse installiert und vor sich hin dösend, ab und an zu den über die Straße rennenden Mädchen, ansonsten aber konnte er bis zum nächsten Hungerast reglos, mit halb geschlossenen Lidern hinter den sumpfbraunen Brillengläsern dasitzen.

Auf den gewöhnlichen ersten Blick hätte niemand ausmachen können, wo Mogela in diesen Momenten umherschweifte: ob er zwischen Traum und Wachen war oder ob er über Alltägliches nachdachte und einer von denen war, die nie träumten, und einfach wie ein normaler müder Mensch auf der Terrasse eingenickt war.

In dieser Stadt fiel er nicht auf, und das war gut so: Gerade deshalb hatte er sich nach Santa City geflüchtet, weil er hier niemandem auffiel. Mogela der Plechanower war ein junger Mann, der nach allem, was er durchgemacht hatte, zu seinem Leben auf Abstand gegangen war.

Er wusste sich so gut in die verschiedensten Orte einzufügen, dass man hätte meinen können, alles sei extra nach seinem Wunsch und Willen eingerichtet. Was den Ort anging, konnte es sich um eine ganze Stadt handeln oder um einen weißen Stuhl, nur wählen musste er können, und diese Wahl traf er immer körperlich. Deshalb war Mogela wohl auch der Auffassung, Körper und Verstand hätten nicht viel miteinander zu tun. Über das Thema referiert hatte ihm einmal Lewiko der Barnower, für den philosophische Lektüre keine langweilige Beschäftigung war. Mogela für seinen Teil mochte weder derlei Denkereien noch Bücher.

Wenn sich Mogela zwei, drei Tage nicht rasierte, hätte man denken können, er wäre plötzlich gealtert. Wer sein Kinn sah, hätte ihn niemals für einen jungen Mann gehalten, obwohl, man hätte ihn auch niemals einen reifen Mann genannt. Er bewegte sich lässig und war zu Zeiten herangewachsen, wo mit hochgezogenen Schultern rumstehen und zu Boden starren der Inbegriff eines echten Kerls war.

Ehhhh, was hatte Mogela der Plechanower nicht schon alles erlebt! Wie viel bitterer Senf hatte seine Seele verkleistert, und wie viel Kandis hatte er gelutscht im Leben! Gegeneinander abzuwiegen und miteinander abzugleichen war das nicht: Empfindungen haben kein Gewicht, na, sonst könntest du dich wie der bucklige Lastenträger dort drüben nie mehr gerade aufrichten, kistenweise würden dir die Gefühle auf den ohnehin gebeugten Schultern lasten, Mensch, und immer mehr und mehr kämen noch dazu!

Wenn Mogela solches Zeug dachte, war er nicht mehr ganz nüchtern. Na, wie hätte ihm im Wachzustand Lewikos Gerede aus ihrer Studentenzeit über die lose Verbindung von Körper und Geist in den Sinn kommen können?

Mogela der Plechanower war sich im Klaren darüber, wie lang das Leben ist, obwohl ihm fernlag, es zu verkürzen.

Seit seiner Jugendzeit hatte er eine Schwäche für allerlei berauschendes Kraut. Und da er mithilfe seines Körpers alles Mögliche erspüren konnte, fand er in fremden Städten auch leicht Orte, wo Kraut zu haben war.

So auch in dieser Stadt: Mogela hatte sich keine zehn Minuten an den Rand des Sklavenplatzes stellen und die Passanten mustern müssen, um einen langhaarigen Typen zu entdecken, ihn anzulächeln und leise, mit vertraulicher Miene geradeheraus zu fragen: »He, mein Freund, kannst du mir vielleicht sagen, wo ich hier Verbotenes zu kaufen kriege?«

Ohne viel nachzudenken, hatte der Junge erwidert: »Beim alten Hafengebäude, aber eher gegen Abend.«

Mogela hatte sich mit einem Stadtplan bewaffnet, knappe fünfundzwanzig hiesige Pfund in die Tasche gesteckt – auch das entsprach dem Verhalten eines alten Hasen, denn es wäre nicht ratsam gewesen, sich beim ersten Mal mit viel Geld an einem fremden Umschlagplatz einzufinden und aus den Rauschkrauthändlern auch noch Räuber zu machen, die Beute hätte sie ohnehin enttäuscht – und den Weg zum alten Hafen eingeschlagen. Rauschkrauthändler hatte er dort nicht angetroffen, aber dafür eine tüchtige Partnerin und Freundin gefunden und danach nie mehr Mangel an nötigen Rauschmitteln gehabt.

Gewöhnlich schon nach dem Frühstück blies er den Grasrauch durch ein gekonnt in eine Limonadenplastikflasche gebohrtes Loch, sodass sich der Genuss durch diese Öffnung noch verstärkte. Danach ging er aus dem Haus, setzte die Sonnenbrille auf und nahm die City-Piazza-Stühle in Beschlag, saß da und döste, döste und dachte sich tausend Dinge.

Zu tun hatte Mogela der Plechanower absolut nichts, außer sein Leben zu retten und über Leben und Sterben anderer nachzudenken. So wie er aussah, hatten ihn schon ein-, zweimal auf der Straße irgendwelche Typen eingeholt und ihm Rauschkraut angeboten. Da rette einer sein Leben, wenn’s ihm so ergeht.

Trotzdem, Mogela konnte auch unbemerkt bleiben, vor allem wenn er seinen Bart nicht rasierte und sein Kinn einem alten Mann Ehre gemacht hätte.

Besonders gerne döste und dachte er nach dem Frühstück. Dafür eignete sich die Caféterrasse des »City Piazza« exzellent. Die braungebrannten Mädchen, die vom alten Strand über die Straße Richtung Hotel liefen, wurden in seiner Vorstellung sogar zu Sirenen. Meerjungfrauen, dachte er und ließ sich von seinen Gedanken auf weite Rauschkrautwiesen leiten. Nein, ein Nichtträumer war er in der Tat keinesfalls: Aus einem Wettstreit mit anderen Haschern wäre er als wahrer Traumkino-Champion hervorgegangen. Doch Mogela liebte das Alleinsein – das Schweigen und das Alleinsein.

Die unsägliche Trivialität des Daseins ermüdete ihn, auch wenn er nicht fähig war, dies in Worte zu fassen. Erstmals aufgefallen war das siebzehn Jahre zuvor Lewiko dem Barnower, als Mogela der Plechanower während einer Fete volle vier Stunden still dasaß und in eine Zimmerecke starrte. Damals hatte er ganz schön viel Gras intus gehabt und den Bezug zur Wirklichkeit vollkommen verloren; eine Zeitlang glaubte er, er wäre ein Flugzeug und wer immer wollte, könnte sich reinsetzen und würde von ihm um die Welt geflogen. Nur dass Mogelas Flugzeug immer ganz allein flog, ohne imstande zu sein, Mitreisende aufzunehmen. Wahrscheinlich lag das an seiner Jugend, aber später, als es ihm schließlich gelang, dachte er, wie schwierig es doch sei, andere zu tragen.

Mogela der Plechanower wunderte sich, dass er schon vierzig war und immer noch am Leben.

Am Leben war er deshalb noch, weil es ihm leichtfiel, stillzuhalten und sich unsichtbar zu machen.

Er hatte einen Stadtplan, und in seiner Gesäßtasche steckte eine Plastikkarte. Auf diese Karte wurden Anfang jeden Monats vierhundert esperantinische Pfund überwiesen. Viel war das nicht, aber es reichte aus: Eine Hälfte brauchte er für die Wohnung, die andere für den Lebensunterhalt. Mogela nutzte die Summe nur widerwillig, da er nicht gern vom Geld anderer lebte und lieber arm gewesen wäre, als von jemand anders unterhalten zu werden, aber da er in seine Lebensrettung eingewilligt hatte, nahm er das Geld. Denn die Frau, die ihn mit der Plastikkarte verproviantierte, hatte ihn folgendermaßen überzeugt: »Sie ist nicht für dich, sondern das Geld ist für mich, weil du um meinetwillen überleben musst, ich tu das nur für mich. Du bist zwar abscheulich und vollkommen unausstehlich, aber trotzdem so wunderlich und wichtig für mich, dass ich mich, wenn ich dich nicht rette, genauso gut aufraffen und mir bei lebendigem Leib ein Pfund Fleisch rausschneiden und den Kaufleuten aus Venedig hinwerfen kann.« So war das, jawohl. Trotzdem hatte Mogela noch eigenes Geld: Vor seiner Abreise hatte er aus der großväterlichen Hinterlassenschaft so einiges zu einem guten Preis verkauft.

Tief in seinem Herzen freute es Mogela den Plechanower, dass er geliebt wurde, obwohl er sich das nie hätte anmerken lassen.

Einmal, als er vor dem »City Piazza« saß, stellte er sich hinter seinen sumpfbraunen Brillengläsern leibhaftig vor, wie diese Frau auf den Markusplatz geführt und ihr das Fleisch herausgeschnitten wurde. Wo er selbst sich in seiner Vorstellung befand, wusste er nicht, denn er fragte sich unaufhörlich: ›Und ich, wo bin ich? Wo bin ich?‹

Mogela war noch nie in Venedig gewesen; die Kaufmannsgeschichte hatte er in der eben gerade laufenden Shakespeare-Verfilmung gesehen, den Markusplatz kannte er, weil er als Kind oft die Postkartensammlung seines Großvaters betrachtet hatte. Die Karten waren überwiegend schwarzweiß gewesen, und auf einer stand: »Markusplatz 1907.« Darauf kniete ein Mann mit Hut und fütterte die Tauben. Jedenfalls, bevor Kaufleute aus Venedig der Frau das Fleisch rausschnitten, war Mogela der Plechanower jener Mann mit Hut gewesen und hatte Tauben gefüttert. Bloß gut, lief das alles hinter sumpfbraunen Sonnenbrillengläsern ab, denn als auf einmal eine wilde Meute herbeijagte und die Tauben niederzumetzeln begann, hatte Mogela die Augen so weit aufgerissen, dass sie ohne die undurchdringliche, immerwährende Robustheit seiner sumpfbraunen Plechanower Brillengläser wie von irgendwo aus der Hinterhauptsregion abgeschossene Doppelkugeln weggeschnellt und geradewegs ins Schwarze Meer gestürzt wären.

Die Brille hielt alles in Schach.

›Was Brillengläser nicht alles abhalten‹, hatte Mogela gedacht. ›Die ganze Welt halten sie treu ab, und hätten sie nicht auch meine armen Augen aufgehalten, tja, was dann, wie wären dann meine Augen im Meer wiederzufinden? Bei den vielen Menschen mit Augen wie meinen könntest du lange suchen, dazu nicht nur eines, sondern die verflixten sind auch noch paarig.‹

Kurz, Mogela dem Plechanower war’s nie langweilig, besonders nachdem er Daniela über den Weg gelaufen war.

Passiert war das an ebendem Abend, als er sich mit der Touristenkarte bewaffnet zum alten Hafen aufgemacht hatte, um Marihuana zu besorgen.

Das alte Hafengebäude schien menschenleer.

Tja, woher hätte Mogela wissen sollen, dass sich hier schon seit fünfundzwanzig Jahren kein einziges nennenswertes Hafenbüro mehr befindet und in dem riesigen Haus nur noch Bootsvermietungen abgewickelt werden.

Vor dem Gebäude stand Zigarette rauchend ein Junge, bartlos und in einem verblichenen gelben Pyjama. Mogelas Körper spürte, die gelben Pyjamataschen mussten vollgestopft sein mit Marihuana-Brocken und verwandtem Stoff.

Die Mauer des alten Hafengebäudes war mit allerlei Seefahrerszenerien bemalt, aber die Bilder waren so verblasst und moosüberwachsen, dass mit Bestimmtheit nur noch Schwerter und Fernrohre auszumachen waren.

»Illigäl söbstäncis?«, stellte Mogela augenzwinkernd und mit gedämpfter Stimme die übliche Frage.

Wen er zuerst für einen fünfzehnjährigen Jungen gehalten hatte, stellte sich als zweiundzwanzigjähriges Mädchen heraus; am Kinn hatte sie ein fingernagelgroßes Tattoo, ein Kleeblatt oder sonst was Blumiges. Sie hieß Daniela und stand offenbar ganz zufällig hier. Bevor sie den Mund aufmachte und lachte, hätte niemand sie für ein weibliches Wesen gehalten.

›Was für ein geiles Lachen sie hat‹, dachte er.

Sie verlangte drei Pfund für ihre Lotsendienste und, falls sie per Taxi hinfuhren, die Taxikosten extra.

Mogela verließ sich wieder auf sein Körpergefühl und hielt ein Taxi an.

Daniela erwies sich als überaus ehrliche und anständige Führerin. Sie durchquerten die halbe Stadt, bis sie in eine Gegend kamen, wo Mogela noch nie gewesen war; bei einem Abzweig zur Kalivan Street mussten sie zu Fuß weiter.

Der Fahrer lächelte verständnisinnig.

Sie gingen eine Weile, bogen mehrmals ab, traten irgendwo ein, stiegen hinunter, und dort ließen dann irgend so ein junger Kerl mit Boxernase und eine Frau mit Nasenring ihn gewissenhaft abgewogenes Gras zuerst probieren, bevor sie es ihm zu einem extrem fairen Preis verkauften.

»Kalmar«, sagte der Mann und stach sich den Daumen in die Brust. »Kalmar.«

»Nobodi«, erwiderte Mogela der Plechanower grinsend, und Kalmar sah, wie sein Kunde das Bein auf einen Barhocker stützte und sich das Gras in die rechte Socke schüttete.

»Nobody?«, fragte Kalmar.

Mogela grinste ihn wieder an. »Nobodi.«

»Which country?«

»Plechanoff.«

»Ah …« Kalmar schüttelte den Kopf. »Bad police?«, fragte er, mit dem Finger auf die Socke deutend.

»Bäd, bäd«, bestätigte Mogela. »Häbit … Gewohnheit.«

Währenddessen stand Daniela dabei und kicherte.

Nachdem sie wieder hinaufgestiegen, hinausgetreten und mehrmals abgebogen waren, blieben sie am Straßenrand stehen, und Daniela sagte: »Massage ten pounds, oral ten pounds.«

Mogela schüttelte ablehnend den Kopf. Er hatte da so eine Regel: Mogela der Plechanower ging nicht zu Huren.

Und er gab ihr fünf Pfund.

Daniela zeichnete einen Kreis in die Luft und sagte: »Seven Hundred Steps’ Street … Women, drinks, smoke, live music, hotels.« Und zeichnete noch einmal einen Kreis in die Luft. »Call me. Daniela.« Dabei zeigte sie auf ein schäbiges Café.

»Okay.« Mogela lächelte sie an und streifte mit einem Finger über ihre gelbe Kluft. »Kill Bill?«

Sie lachte. »Kill Bill.«

Seitdem hatte er nicht mehr zugelassen, dass die unsägliche Trivialität des Daseins sein Herz beschwerte, er gewährte dem Kummer einfach keinen Zutritt mehr. Stattdessen widmete er sich pragmatischen Kümmernissen: Er saß in der Sonne, ließ sich von ihr braten und ging alle drei, vier Tage bei Kalmar vorbei oder schickte Daniela hin.

»Ich bin kein Fixer, nur ein idealistischer Kiffer«, hatte er einmal zu der Frau gesagt, die er Rose von Schiras nannte.

»Bist du ein Sufi? Zum Teufel mit dir«, erwiderte die Frau.

Wenn er unbekannte Wörter hörte, musste Mogela der Plechanower immer an Lewiko den Barnower denken, und Myriaden Feuersteine schlugen Funken in seinem Herzen. Funken stechender Trauer.

Zu viel Trauer würde Lewiko gar nicht freuen, er würde ihn sicher auslachen.

»Sufi oder was immer … Ich bin eben scharf drauf. Ich misch mich bei dir ja auch nicht ein …«

»Bei was?«, fragte sie. »Bei was mischst du dich nicht ein?«

»Ich misch mich nie in was ein. Es ist nur, ich find’s nicht scharf, wenn Frauen …« Er sprach den Satz nicht zu Ende, es wurde ihm auf einmal zu viel.

»Bei was? Was?«, drängte sie.

»Ehhh …« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »… roter Lippenstift, schwarze Klamotten.«

»Na und, hast du mich schon in so was gesehen? Übrigens, hast du in die Zeitung geschaut? Da ist ein Gutschein für eine dreitägige Reise nach Venedig drin, wir kämen hier mal raus, und es ist nicht so weit.«

Mogela der Plechanower konnte keine holländischen Zeitungen lesen. Abgesehen davon, stellte er sich Venedig immer als verschlammten, nach stehendem Wasser riechenden Ort vor, wo ihm das Atmen schwerfiele. In seiner Vorstellung waren die Mauern der großartigen Palazzi so feucht, dass dir beim Berühren ganze Mauerstücke an der Hand kleben bleiben und die Mauern immer dünner und dünner und durchsichtiger werden, an den Fingern jedoch Gips und alte Farbe zurückbleiben, dann aber die Polizei kommt, deine Fingerabdrücke nimmt und die Ausweisung verfügt. Und überhaupt gefielen ihm die Gondeln, die er im Fernsehen gesehen hatte, gar nicht.

Während der Schulzeit war er städtischer Schwimmchampion gewesen; er liebte Meereswellen und schwankende Schiffe, trotzdem war er der Meinung, dass Venedigs Wasser nach Sumpf rieche und die Gondeln ganz einfach Kartonspielzeuge wären. Zudem glaubte er, Venedig sei dürftig und menschenleer.

Wenn er etwas abgrundtief hasste, dann waren es Dürftigkeit und leere Straßen. Wahrscheinlich dachte er: ›Wie schauderhaft muss der Nachteinbruch in dieser Stadt sein‹, und wahrscheinlich auch: ›Die armen moskito- und kriebelmückengeplagten Menschen, die dort ihr Leben fristen.‹ Kurz, besonders wenn er bekifft war, stellte er sich die Stadt als düsteren, mit Brückenschattenfeuchte gesättigten, vermoosten Ort vor.

Die Rose von Schiras jedoch war aus irgendwelchen Gründen ganz verrückt nach Venedig, das sie noch nie gesehen hatte. Ständig kam sie mit Venedig. Sie redete auch ständig von Büchern, die die Stadt unsterblich gemacht hatten, warf mit Byron-Zitaten um sich über die Straßen der trauerwolkenverhangenen Stadt, aber Mogela war das alles schnuppe. Gespielt naiv pflegte er sie zu unterbrechen und zu fragen: »Bin ich ein Byron?«

»Dir fehlt das Duende. Nicht dass ich das bräuchte. Du mit Duende wärst zu viel des Guten.«

»Sag noch was in der Art. Los, komm schon.« Mogela lachte leise, während ihn die Frage beschäftigte: Hätte er ihr auch in Tiflis begegnen können? Wohl nicht. Wenn er ihr dort begegnet wäre, hätte sie den Rückwärtsgang* eingelegt. Im Ausland war meist alles anders. Es machte einen großen Unterschied, welches Pflaster sich unter deinen Füßen befand.

Sie hatte eine resignierte Geste gemacht, und Venedig war flachgefallen.

Drei Dinge machten für Mogela den Plechanower eine Stadt aus: ein Stadtplan, das Wetter und das gewisse Etwas. Fehlte eins davon, existierte die Stadt für ihn nicht.

Der Stadtplan bedeutete, dass er sich die Stadt nach und nach in Fleisch und Blut übergehen lassen konnte; das Wetter verwies darauf, dass er noch nie einen Regenmantel besessen hatte und eine Stadt, wo er einen nötig hätte, Arrest bedeutete; das gewisse Etwas darauf, dass Mogela eine Stadt mit seinem Körper spüren wollte und sie ihn ihrerseits leuchtenden Auges zu sich rief.

Aufgrund dieser Einstellung war »Stadt« für Mogela den Plechanower gleichbedeutend mit seiner heimatlichen Straße in der Stadt Tiflis. Seinem Viertel gegenüber war er voller Nachsicht, und schon seit geraumer Zeit pflegte er auf die Frage, woher er sei, in seinem selbsterlernten Englisch zu antworten: »From siti of Plechanoff.«

Erst war diese Antwort scherzhaft gemeint gewesen, aber sie passte so gut in sein Antwortrepertoire, dass er später mit größtem Ernst und wie aus der Pistole geschossen erwiderte, eben von dort sei er.

Mysteriös, äußerlich schwer fassbar und ein Allerweltsaussehen: Man musste Mogela den Plechanower ungeheuer gut und durch und durch kennen, um ihn nicht als Schatten, sondern als jemanden mit festen Umrissen wahrzunehmen.

Mit einfachen Umrissen, meinetwegen mit blassgelbem Stift gezogen, aber doch mit Umrissen und nicht eine zu irgendetwas Durchsichtigem neigende Erscheinung von undefinierbarer Gestalt.

Wäre Lewiko der Barnower in der Nähe gewesen, hätte der eine ganze Weile fröhlich drauflos erzählen können, warum Mogela der Plechanower sich selbst als Einwohner von »Siti of Plechanoff« bezeichnete, und obwohl im Kern vielleicht zutreffend, wäre die Geschichte doch unzutreffend gewesen. Die Stadt Plechanow war in einem Amsterdamer Hotel aus ausgelassenem Herumgeblödel entstanden, in einem Zimmer, dessen Fenster auf eine unmittelbar davor aufragende kahle Wand starrte wie ein Blinder, der eine Stimme fokussiert.

In diesem Zimmer logierte damals ein Engländer, der die Zeit totschlug, indem er sich tagsüber auf seiner Gitarre herumklimpernd auf Parkwiesen lümmelte und abends Bier soff, und der ein so passionierter Rauschkrautliebhaber war, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre, wenn Mogela der Plechanower, der sich mit den Papieren des belarussischen Staatsbürgers Nikolai Perwoj in Amsterdam aufhielt, ihm nicht über den Weg gelaufen wäre.

Jedenfalls, sie trafen sich recht häufig auf dem Rasen oder in dem gemütlichen Hotelzimmer, das einen Fernseher hatte, der manchmal sogar ganze drei Kanäle zeigte, und redeten und wieherten und gammelten herum und kamen vom Hundertsten ins Tausendste, das reinste Irrenhaus. Sie krochen über die nicht gerade sauberen Bettvorleger und funktionierten den Duschschlauch zum Mikrofon um.

In Amsterdam gab es immer prima Rauschkraut.

Kurzum, eines Tages sagte Mogela, auf dem Rücken liegend und zur Decke starrend: »Wenn du die Wahrheit wissen willst, Bruder – eine Stadt wie Plechanow sucht auf dieser Welt ihresgleichen.«

»Wo zum Teufel ist das?«, fragte der Engländer, der in jener Nacht einen Ohrring verschluckte und ganz schön Schiss bekam.

»Die Stadt Plechanow liegt am ödesten Arsch des Universums«, verkündete Mogela, »sie besteht aus einer langen, gewundenen Straße, die, wenn man so sagen will, nicht über festen Boden führt, sondern über einem Autofriedhof errichtet wurde. Will heißen, in der Öde gab’s einen Autofriedhof, und auf dem ist die Stadt entstanden.« Der Engländer sagte, er möge keine amerikanischen Städte. Wie die meisten Menschen dachte er, die Stadt Plechanow befinde sich in Amerika, in einer großen Wüste, so einer, wo diese brutal blutrünstigen, von jähen Sexeruptionen und schläfrigen Staubschwaden erfüllten Filme immer spielen.

»Ehhhh, du weißt ja gar nichts«, erwiderte Mogela darauf. »Darum geht’s in der Stadt Plechanow überhaupt nicht; in Plechanow gibt es das beste Sprudelwasser und die beste Eiscreme der Welt zu kaufen, außerdem wird es in der Stadt Plechanow als Schande angesehen, einen Hut zu tragen, und einen bunten Schlips umzubinden heißt so viel wie homosexuell zu sein mit dem entsprechenden Beigeschmack, ganz zu schweigen von langen, über die Wange sich fortsetzenden Koteletten – und was Homosexualität angeht, gilt diese dort als das wirklich Allerletzte. Übrigens ist es in Plechanow überhaupt nicht obligatorisch, ein Haus durch die Tür zu betreten oder vorher zu klopfen, du kannst genauso gut durchs Fenster einsteigen, ohne dass sich jemand wundert.«

Diese Vorstellung gefiel dem vagabundierenden Engländer, er meinte: »Das scheint ja ganz der Ort meiner Träume zu sein.« Doch Mogela erwiderte, bevor er sich an seinem Traumort sehen lasse, müsse erst eine Schere her, um seinem Haar und seinem Äußeren zu etwas Respektabilität zu verhelfen, und es komme nicht infrage, die Stadt Plechanow mit Ohrring dekoriert und nackten Zehen in Sandalen zu betreten. In seinem Englisch redete er so lange auf ihn ein, dass der Engländer schließlich den Ohrring ablegte; und so kam es, dass er ihn dann nach Mitternacht versehentlich verschluckte.

Damit dem Engländer Leben und Alltag in Plechanow nicht allzu rosig vorkämen, schilderte ihm Mogela auch die Bedingungen, unter denen die Plechanower jungen Männer ihre Tage verlebten. Dass das Leben in der Liebe zum Mitbruder besteht, würde der Engländer wohl ohnehin wissen, aber in Plechanow, so erzählte Mogela, gäbe es nichts, was dieser Liebe gleichkäme. Ein sich selbst respektierender junger Mann müsse es schaffen, einmal am Tag mindestens ein Klümpchen gepressten Haschischs aufzutreiben und gut in Zellophan einzuwickeln, um es im Mund zu tragen. Der Engländer wunderte sich, wozu das, warum man’s sich nicht in die Tasche stecken dürfe. Weil er, erklärte Mogela, dieses eine kleine Piece neben Orangen, Würsten, Streichhölzern, Toilettenpapier und anderem ins Krankenhaus am Ende der Stadt bringen müsse. »Was ist denn mit dem Krankenhaus?«, sinnierte der Engländer, und Mogela erläuterte es ihm: »Ich hab dir doch gesagt, eine freundlichere Stadt als Plechanow kannst du auf dieser Welt nicht finden. Dieses Krankenhaus ist in Wirklichkeit ein Gefängnis, und wenn einer etwas verbrochen hat, bringen sie ihn dorthin, weil, wenn in der Stadt Plechanow einer Mist baut und was anstellt, wird er gleich krank vor lauter Nachdenken darüber, wie’s mit ihm nur so weit hat kommen können. Und deshalb bringt man ihn ins Krankenhaus, wo er gepflegt wird und man sich um ihn kümmert, und weil die Tradition besteht, dass man mit Geschenken ins Krankenhaus geht, und Gras nun eben mal als ausgesuchte Delikatesse gilt, deshalb besteht auch die Tradition, dass der Besucher einem Mitbruder heimlich dieses besondere Geschenk mitbringt, wobei’s unter den Krankenhauswärtern ihrerseits die Tradition gibt, einen Besucher zu filzen, ihnen jedoch keinesfalls in die Mundhöhle zu schauen, denn das gilt in der Stadt Plechanow als große Beleidigung, die möglicherweise damit endet, dass die Filzer umgebracht werden.«

»Na, das sind ja hoch achtbare Leute«, rief der Engländer aus.

Den Ohrring verschluckte er dann erst beim dritten Ausruf: Sie hatten so viel über unter der Zunge versteckte Geschenke geredet, dass er es selbst auszuprobieren begann.

Sein ganzes Leben in der Heimatstadt habe darin bestanden, Mitbrüdern behilflich zu sein, erklärte Mogela. Er sei hierhergekommen, um sich zu erholen, damit er mit zehnfacher Energie zurückkehren und den Mitbrüdern weiter beistehen könnte. Auf die betrübte Frage des Engländers, ob sich denn in diesem Krankenhaus viele Menschen auskurierten, erwiderte Mogela: »Während eine Hälfte der Stadt sich dort pflegen lässt, ist die andere Hälfte damit beschäftigt, sie zu unterstützen und sich ihrerseits für die Kur bereit zu machen, denn es passiert häufig, dass sich einer ein Vergehen zuschulden kommen lässt, obwohl er das eigentlich nicht will, nur damit er ins Krankenhaus kann. In der Stadt Plechanow herrscht dieser Geist der Solidarität, man kann sich schwerlich einen Ort auf der Welt vorstellen, wo die Menschen einander so lieben wie in Plechanow. An welch anderem Ort kannst du schon durchs Fenster ins Haus eines anderen einsteigen, den Kühlschrank aufmachen, dich tüchtig vollstopfen und dann, sollte dich der Hausherr überraschen, Dankesworte von ihm hören: ›Wie schön, bist du vorbeigekommen, wunderbar!‹? Noch dazu wird dir der Hausherr das mit so entwaffnender Offenherzigkeit sagen, dass du auch noch die Nacht über dableibst, seine Frau dir das Bett mit dem besten Bettzeug bezieht und dich sogar mit der Decke zudeckt. Wohl wahr, besteht auch die Tradition, dass deine Gastgeber, wenn du wieder weg bist, ihren Freunden umschweifig erzählen, was für schlechte Manieren das sind, den Kühlschrank ohne zu fragen aufzumachen. Doch auch dies ist eben eine Tradition und mehr nicht. Und was die Natur betrifft, die will ich schon gar nicht zu beschreiben versuchen, weil du dir ohnehin keinen Begriff davon machen kannst, dass in der Öde, auf einem Berg alter Autowracks so etwas existieren kann, zum Beispiel Hühner, die herumflattern. Hast du, Engländer, je eine Stadt gesehen, in der die Hühner herumflattern?«

Leider hatte der Engländer Hühner bisher nur gerupft und kopflos gesehen oder dann, früher, in Bilderbüchern.

»Die Hühner flattern herum, und die streunenden Hunde kannst du von Menschen gar nicht unterscheiden, so klug und menschlich sind die, mehr noch, wie die Menschen versammeln sie sich auf Müllhaufen und wie die Menschen ärgern sie sich über irgendwas, wie die Menschen attackieren sie dich, wenn’s was zum Streiten gibt, und wie die Menschen folgen sie dir freudig, wenn du ihnen was spendierst. Überhaupt ist dort nichts so, wie du’s anderswo antriffst. Wo hast du je Taxis mit nur einer Wagentür erlebt oder Restaurants, die wie Eisenbahnwaggons aussehen?«

Der Engländer war hingerissen, diese Wüstenstadt schien in der Tat sehenswert – warum hieß sie denn Plechanow, und was bedeutete dieses Plechanow? Die Sache sei die, dass dieser Name eben die Freundlichkeit und Wärme ihrer Bewohner bekräftige. Plechanow sei der Nachname eines Mannes; wer er gewesen sei, wisse in der Stadt niemand so richtig, man erzähle sich lediglich, er hätte einen großen Schnurrbart gehabt und für die Befreiung des unterdrückten Volkes gekämpft, und auch wenn er keiner von ihnen gewesen sei, so sei’s nichts als recht und billig, dass die Stadt seinen Namen trägt. Erzählt werde auch, dieser Plechanow sei der Patron des Autofriedhofs gewesen und deswegen sei der Stadt sein Name geblieben. Wie auch immer, in beiden Fällen kämen die Freundlichkeit und Leichtherzigkeit der Bevölkerung zum Ausdruck. Wer sonst würde seine Stadt nach einem Unbekannten, und hätte er noch so einen großen Schnurrbart, benennen?

Tja, solche Dinge gab Mogela der Plechanower, wenn er in Stimmung war, zum Besten, und er schwadronierte so ausgiebig von der Stadt Plechanow, dass er am anderen Tag meist nicht mehr wusste, was er am Vortag erzählt hatte, und dieselbe Geschichte noch einmal, aber völlig anders erzählte.

Dem Engländer machte das nichts aus; auf den ausgedehnten Leinwänden seines Bewusstseins malte er die Stadt Plechanow mit kräftigen, ungehemmten Strichen aus. Eine tolle Stadt kam da heraus, und was das menschliche Bewusstsein auch immer an halluzinativen Spielereien hergibt, das Stadt-Plechanow-Spiel stellte allmählich alle in den Schatten, sodass sich Mogela einmal, als er schon wieder in Tiflis war, derart nach Plechanow sehnte, dass er nächtelang in Lachen und abgrundtiefe Melancholie zugleich verfiel. Danach erzählte er überall, er sei in der Stadt Plechanow geboren und aufgewachsen, weswegen seine Freunde behaupteten, dem Mogela hätte das viele Rauschkraut das Gehirn ausgetrocknet und nur noch eine Stelle übriggelassen, die ein verzerrtes Bild von Plechanow wiedergab.

Vielleicht war Mogela dem Plechanower das Hirn tatsächlich eine Zeitlang ausgetrocknet, damals, noch in den alten Zeiten, während der großen Schießereien in Tiflis, als er eben in Amsterdam war und verfügt wurde, er sei mit Gewalt in ein Flugzeug zu setzen und nach Hause abzuschieben. Sie hatten ihn damals mit nur einer schwarzen Plastiktüte unter der Achsel aus der hübschen Stadt ausgewiesen, doch mochte sein Hirn auch tatsächlich ein wenig eingetrocknet sein – Mogela der Plechanower war ein Vogel Phönix. Zu Asche verbrannt, abgebrannt, niedergetreten wie das Gras im Herbst und zugeschneit, rührte sich sein Körper zu seiner eigenen Überraschung, und irgendwo in seinem Herzen, in seinem Bauch schlugen Funken aus Feuerstein und Zunder, er rappelte sich auf, schüttelte sich, was abzuschütteln war, vom Leib und machte sich auf zu neuen Abenteuern.

Die Abenteuer von Mogela dem Plechanower waren unsichtbare Abenteuer.

Sie glichen den in Büchern beschriebenen großen Abenteuern, nur dass keiner sie je lesen würde. Zu der Ansicht war Mogela selbst gelangt, während er zu Hause auf dem Diwan lag und die Regale betrachtete. In dem Raum befanden sich an die zwanzigtausend Bücher. Mogelas Großvater war ein bibliophiler Mensch gewesen. Die Bücher in dem Haus waren unzählbar. Jedenfalls, Mogela lag dösend auf dem Diwan, die Bücher im Blick, und dachte: ›So wie ich mich niemals aufraffen können werde, diese Bücher da aus dem Regal zu nehmen und zu lesen, wird auch niemals jemand von meinen Abenteuern erfahren.‹

Natürlich formte sich der wunderliche Gedanke nicht in diesen Worten in Mogelas Kopf, aber dem Sinn nach war er so.

Dabei dachte er nicht: ›Ich will mich nicht aufraffen und diese Bücher lesen‹, sondern: ›Ich werde mich niemals aufraffen und diese Bücher lesen können‹, das heißt, er gestand sich die naturgemäße Unmöglichkeit ein, und von diesem Augenblick an schien ihm, dass seine Abenteuer nur für ihn selbst, in ihm selbst waren und allein für ihn stattfanden.

Hätten ihn früher schon solche Anwandlungen überkommen, hätte er Lewiko dem Barnower davon erzählt, und diesem hätten sie bestimmt gefallen, denn so was gefiel dem meist. Mogela sinnierte weiter und dachte, dass ihn überhaupt erst Lewikos Geschichte auf solche Gedanken brachte.

›Dessen Geschichte steht in dem Buch geschrieben, das da liegt und das du nie lesen wirst, genauso wie du nie wissen wirst, was der Mann denkt, der immer auf der Straße vor deinem Fenster vorbeigeht.‹

»Und dieser Mann bin ich.« Mogela kicherte und dachte auf dem Diwan liegend: ›Wo in aller Welt Kongo wohl sein mag?‹

Dieser Kongo war ein absolut erstaunlicher Mensch. Ihre Hauseingänge an der schmalen Straße befanden sich einander genau gegenüber, und das seit den Zeiten, als man noch Hüte trug. Mogela freute sich immer, wenn Kongo bei ihm vorbeischaute, denn er erzählte ihm jeweils Gefängnisneuigkeiten.

Wer sonst als Kongo hätte ihm erzählen können, was gerade diesen Morgen im Gefängnis passiert war? Meist kam auch Kongos Frau vorbei, um ihm die Hausschlüssel dazulassen, bevor sie in den Laden ging, wo sie als Verkäuferin arbeitete. Seine Frau war keine ehrliche Verkäuferin, behauptete Kongo; heimlich schmuggelte sie selbstgekaufte Zigaretten in den Laden, um sie dort zu verkaufen, während sie dem Ladeninhaber vormachte, Zigaretten würden schlecht gehen. Und wenn schon! Es waren harte Zeiten.

Einmal, als sie Gras pafften, kam Mogela auf die Idee, Kongo einen Schrecken einzujagen, und nahm ein Buch aus dem Regal. Dasselbe Buch hatte etwa neun Jahre zuvor, gerade als der Krieg ausgebrochen war, Lewiko aus demselben Regal genommen. Es war eine Rembrandt-Biografie, 1923 erschienen, und enthielt Gemäldereproduktionen, allerdings in Schwarzweiß. Von den fünfzehn eingehefteten Abbildungen trug eine die Legende: »Die Anatomie des Dr. Tulp«. Ärzte mit schwarzen Hüten und weißen Halskrausen inspizieren eine Leiche, während einer von ihnen mit dem Skalpell vorsichtig den bleichen Leichnam seziert.

Lewiko der Barnower hatte auf das Bild gestarrt und im Ton eines bedächtigen kartlischen Bauern verkündet: »Der da … das ist der Arzt … Und der da bin ich.«

Damals hatten sie sich ausgeschüttet vor Lachen, und jetzt blätterte Mogela, der Kongo einen Schrecken einjagen wollte, das Buch durch, zeigte auf »Die Anatomie des Dr. Tulp« und fragte: »Weißt du, wer das ist?«

»Wer?«

»Na, der …«

»Nein.«

»Das ist Lewiko. Kennst du den Barnower Lewiko nicht? Der mich immer besucht?«

»Lewiko?«

»Ja.«

»Das ist Lewiko?«

»Ja, bei einer Blinddarmoperation.«

»Hör mir auf! Das ist doch gemalt, Alter.« Kongo wurde nachdenklich. »Das sind doch alles altmodische Männer.«

»Na, das wurde während der Operation gemalt.«

»Und diese Typen tragen extra solche Hüte?«

»Ja. Der Maler hat ihnen die verpasst, das ist eben künstlerische Freiheit.«

»Boah, ist ja irr, sieh mal, er hat sich einen Bart wachsen lassen. Aber scheiße sieht er aus. Wann ist er operiert worden?«

Mogela machte eine bedauernde Geste. »Er ist draufgegangen, Alter. Sie haben ihn auf dem Saburtalo-Friedhof begraben. Auch die Ärzte, alle draufgegangen. Seine Kumpels haben sie kaltgemacht, weil sie ihn nicht haben retten können.«

Kongo überlegte. »Ich versteh nicht, warum ich so was nicht erfahren hab.«

»Was weiß ich« – Mogela knallte das Buch zu – »du bist eben doof. Weißt du, wie er begraben wurde? Acht Kästen Champagner kriegte er ins Grab geschüttet.«

»Acht, Alter?«

»Ja, acht. Das wollte er so. ›Wer als Erster stirbt, kriegt sie reingeschüttet‹, hat er gesagt.«

»Boahhh!«

»Was sollen wir dir denn reinschütten?«

Kongo überlegte. »Was soll man mir schon reinschütten? Ich steh nicht auf so was … Erstens würd ich mir den Blinddarm überhaupt gar nicht operieren lassen.«

»Du hast ja keine Ahnung.« Mogela schüttelte den Kopf. »Das ist obligatorisch. Erst nehmen sie Wake-Saburtalo dran und dann uns. Alle werden operiert, Lewiko hat’s ja auch nicht gewollt.«

Kongo war das nicht recht geheuer. »Mit Gewalt, oder was? Ich lass mich nicht operieren, wsio*.«

»Du hast keinen Schimmer. Wenn wir in die EU aufgenommen werden sollen, muss das sein. Sobald dort ein Kind auf die Welt kommt, wird es operiert, damit es später keine Beschwerden hat. Wenn du deinen Blinddarm nicht operiert hast, nimmt dich keiner in die EU auf.«

»Und wenn ich dabei draufgehe? Der arme Lewiko ist ja auch draufgegangen.«

»Leider, dafür kommt das Land in die EU.«

Mogela hatte seinen Spaß an solchem Zeug.

Damals war Lewiko noch am Leben gewesen. Jetzt dachte Mogela ganz anders über die Sache: ›Warum nur hatte Lewiko gesagt, dieser Tote sei er?‹ Warum? Darum!

Dieser Gedanke suchte Mogela oft heim, wie ein Freund trat er ohne zu klopfen ein und rief die Erinnerung wach. Er tauchte genauso unvermutet auf wie Lewiko der Barnower, bei dem du auch nie wusstest, wann er kam.

»Jugendlichen sollte Hasch zu rauchen nicht gestattet sein«, hatte er einmal verkündet.

»Iss Joghurt, das ist bekömmlich«, hatte Mogela ebenso hochtrabend erwidert.

Das war vor langer Zeit gewesen, aber es kam oft urplötzlich wieder hoch.

Später war allerlei passiert, doch Mogelas Abenteuerbuch, das jemand anders wohl in mehrere Bände aufgeteilt hätte, verzeichnete nun noch ein neues Abenteuer, das der Sonnenanbeter insgeheim und bei entsprechender Stimmung »Sindbads siebente Reise« nannte – nach diesem Film, der wie im Rausch aufgenommen schien, mit Ungeheuern, einem durch Wasser und Feuer gestählten, in Atlasgewändern umherschweifenden Sindbad und anderen Wunderlichkeiten. Ausnahmsweise einmal hatte Mogela auf die Rose von Schiras gehört, wahrscheinlich weil er ihr wirklich glauben wollte. Seine Gedanken drehten sich ständig um Frauen. Das hatte sich so ergeben. In Wirklichkeit dachte er aber nur an die Rose von Schiras und Lewiko den Barnower.

Was anderes beschäftigte Mogela nicht.

›Ich geh noch drauf vor lauter Nachdenken‹, sagte er sich oft.

Damals, vor seiner ersten Auslandsreise, als er packte und loswollte, hatte Lewiko zu ihm gesagt: »Ich geb dir ein Zauberwort mit. Es wird dich immer retten.«

»Schieß los.«

»Wenn du nach deinem Namen gefragt wirst, musst du sagen, Nobodi.«

Mogela hatte lachen müssen. »Noubodi?«

»Nein, besser, du sagst Nobodi. In welcher Schwierigkeit auch immer du steckst, du bist sofort gerettet.«

»Charascho.«*

2.

Also, es war so ein Mittag auf der Terrasse des »City Piazza«, wo Nobodi aus der Stadt Plechanow sich wohlig auf dem Stuhl fläzte, die Kappe in den Nacken schob und hinter seinen sumpfbraunen Sonnenbrillengläsern, die Augen zusammengekniffen oder dösend, auf die Straße und den gegenüberliegenden, immer noch alten Sandstrand schaute. In seiner Tasche steckte ein holländischer, auf den Namen Nikolai Perwoj lautender Pass, und unversehens packte ihn ein leichter Ärger über die Rose von Schiras, wegen der es ihn auf diese Insel verschlagen hatte, gerade als er in Tiflis dabei war, mehr über Lewiko den Barnower herauszufinden.

»Die hat mich echt verarscht, die Intelligentsia!« Als Intelligentsia bezeichnete er die Rose von Schiras immer, wenn er sich über sie ärgerte.

Jedenfalls, es war wie gesagt so ein Mittag, an dem Mogela die Schlaf- und Abschottungsphase in sein konkretes Leben hineinverlängerte. Körper und Geist befanden sich in je eigenen Sphären, er schaute auf den berühmten alten Strand und erblickte plötzlich eine Frau, die ebenfalls eine Sonnenbrille trug und, einen weißen Hut in der Hand, vom Strand herkommend die Straße überquerte.

Während der Saison rühmte sich die Terrasse vor allem einer Attraktion, nämlich dass das hier versammelte Volk die zu Dutzenden, ja Hunderten vom Strand über die Straße Richtung Hotel laufenden Frauen eingehend ins Visier nehmen konnte. Aber jetzt war erst Frühling und nicht viel los, weswegen sich am Strand nur vereinzelt Leute aufhielten und auch das Hotel nicht voll war.

Die Frau war, vermutlich, schokoladenbraun.

Mogela nahm die Brille nicht ab. Sie kam ihm sehr bekannt vor, und er wunderte sich, wo er sich doch äußerst selten wunderte. Im Allgemeinen wunderte ihn ja gar nichts; Sichwundern war bei ihm mit Ärger gekoppelt, wobei er sich Verärgerung nie anmerken ließ.

Die Frau trug weiße Shorts und hatte das Haar genau so hochgesteckt wie …

›Ist das nicht sie?‹ Er war hellwach und dachte: ›Mensch, Lewiko, Alter … Du bist doch nicht etwa auch hier? Ist das nicht diese Frau?‹

Von Lewiko dem Barnower war alles Mögliche zu erwarten. Alles. Einfach alles.

Mogela nahm die Füße vom Stuhl, drehte die Kappe wieder um und zog sie in die Stirn, sodass die Frau im Vorbeigehen wenigstens seine obere Gesichtspartie nicht erkennen konnte, und war endgültig wach. Sein Körper spürte, dass … Doch die Frau war nicht allein, ein Mann ging neben ihr her. Sie wandte sich ihm zu und sagte etwas zu ihm. Nicht auf Russisch und auch nicht auf Englisch oder Italienisch.

›Sie hat Türkisch gesprochen‹, dachte Mogela. ›Der Kerl ist Türke.‹

Und als sie vorbei waren, stand er auf und spähte vorsichtig zum Eingang des »City Piazza«. Die Frau ging hinter den Glastüren zum Lift, während der Mann in der Lobby blieb, sich in einen Sessel fallen ließ und nach einer Zeitung griff.

›Er wartet auf sie‹, dachte Mogela. ›Dann warte ich auch.‹

Er hatte gar nicht bemerkt, dass sein träger Körper zu einem völlig anderen geworden war.

›Was stehst du da wie ein Torero, du Arsch?‹, schalt er sich selbst und befahl dem Rauschkraut in seinem Hirn: ›Wsio, gib jetzt Ruh!‹

Eigentlich begann genau damit Sindbads letzte Reise.

Wer hätte das geahnt? Die ganze Geschichte mit der Rose von Schiras hatte ja nur zu tun mit Dämmerschlaf und unsichtbarer Gefahr.

Lewiko der Barnower war wieder da. Diesmal in voller Bewaffnung, hoch zu Ross und im schwarzen Nabadi, bereit, unter die Abragen zu gehen.

MOGELAS GEFÄHRTEN

Der alte Wasserhahn, aus dem köstlich und freigebig sprudelnd Wasser rann; die Zwillingszwerge; der Mann in Schwarz, der immer ein gehäkeltes Käppi trug; die Rose von Schiras; der Großvater; der schwarzbebrillte Mann aus Kislowodsk, der am Schießstand arbeitete; die gesichtslosen Typen, die immer etwas umräumten und bei denen man nie wusste, zu wievielt sie überhaupt waren; die alte Garage; und auch Lewiko der Barnower: Sie alle können wir als Mogelas Gefährten bezeichnen.

Jawohl, seit Kindertagen hatte Mogela der Plechanower Gefährten. Schon als ganz kleiner Junge hatte er Kameraden, die oft bei ihm zu Besuch waren.

Erwähnenswert ist, dass sie ihr Leben zu Ende leben konnten und manche von ihnen, die er verstorben oder verschollen glaubte, in Situationen wieder auftauchten, dass er im Nachhinein über ihr Erscheinen immer staunte.

Sie waren echte Kameraden, halfen ihm in allerlei Dingen und kamen ihm nie in die Quere. Im Gegenteil, sie zogen in den Kampf gegen seine Feinde, und sie schlugen sich immer prächtig.

Einer von ihnen war der Wasserhahn in der Toilette im Untergeschoss des Mogeladse’schen Hauses. Hier gab es Toilette und Badezimmer in einem, während sie oben separat waren, denn als das städtische Wasserleitungssystem erneuert wurde, hatte der Großvater die Hähne und die Duschen nur oben auswechseln lassen, unten sollte es bleiben, wie es war, genauso wie er den Gasboiler beließ, weil den Behörden bestimmt nicht zu trauen sei und das Warmwasser eines Tages ausbleiben könnte.

Er sollte recht behalten: Der Großvater erlebte den Tag zwar nicht, aber das Wasser blieb tatsächlich aus.

Der Hauptprotagonist in der unteren Toilette also war der alte, goldfarbene Hahn mit seiner kreuzförmigen Armatur. Aus diesem Hahn floss seit jeher nur kaltes Wasser, und er lief oft schwarz an, aber dann nahm ihn sich die Großmutter vor und scheuerte ihn, bis er wieder glänzte. Außer dem Großvater wusch sich dort niemand. Alle zogen warmes Wasser vor.

Mogela machte ganz zufällig Bekanntschaft mit dem Hahn. Im Allgemeinen hielt er sich selten in den unteren Zimmern auf, lief nur durch den Flur nach draußen in den Hof. Kurzum, einmal hatte er etwas angestellt und wollte dem zornigen Geschrei seiner Mutter aus dem Weg gehen, stahl sich nach unten und schloss sich in der Toilette ein. Die Stimme der Mutter war noch immer zu hören, und völlig gedankenlos öffnete er den alten Hahn.

Na, und wenn etwas Krach machen konnte, dann er: Das Wasser sprudelte so gewaltig, dass es das mütterliche Geschrei vollkommen übertönte. Geradezu wie ein Wasserfall floss es und gab eine absonderliche, fauchende, saugende, glucksende, aggressive Musik von sich. Mogela starrte auf das strömende Wasser, lauschte auf seine Musik, und auch später ließ ihn der Hahn nie im Stich: Wenn er sich irgendwo hinsetzen und über ganz anderes nachdenken wollte als darüber, was um ihn herum passierte, tat er das bei dem Hahn, der wie von selbst das Ventil aufdrehte und freigebig, saugend-fauchend Wasser fließen ließ.

Als er das erste Pornoheft in die Hände bekam, durchforschte er es begleitet von ebendieser Wasserhahnmusik. Einen abgelegeneren Ort als diesen gab es im Haus nicht. Die Zeit drängte, denn auf der anderen Straßenseite wartete aufgeregt sein Freund Kongo auf das Heft, dessen Besitzer gesagt hatte: »Wenn sie das bei dir finden, kommst du sieben Jahre ins Loch«; Kongo konnte sich dann doch nicht beherrschen und musste ein paar Seiten herausreißen, um sie zu behalten, was für Mogela Krach mit dem Pornoheftbesitzer zur Folge hatte, denn er verpfiff keinen Freund und nahm die Verantwortung für die herausgerissenen Seiten auf sich.

Der Wasserhahn war freigebig und beständig. Sein Geräusch hatte Mogela immer im Ohr, aus irgendwelchen Gründen im linken, von dem aus es sich dann im ganzen Schädel ausbreitete, er hatte den alten Hahn vor Augen, egal wo er gerade war und unter welchen Umständen er ins Sinnieren kam.

Ein weiterer Gefährte war der schweigsame Mann, der ebenfalls während seiner Kindheit auftauchte, dann jedoch beinahe fünfundzwanzig Jahre verschwunden blieb, bis er unverhofft wiederkehrte, was Mogela so interpretierte, dass nun Platz für ihn frei geworden war. Bloß, welcher Art dieser Platz war, hätte er nicht zu sagen gewusst.

Zuerst dachte er, der Mann wäre wiedergekommen, weil er Hilfe brauchte oder einfach um daran zu erinnern, dass nichts spurlos verschwindet.

Dieser hagere, fahle, dunkelhäutige Mann war altmodisch gekleidet: Er trug immer kurzärmlige schwarze Sechzigerjahrehemden und –röhrenhosen, hatte magere, spitze Ellbogen und kam langsam und unsicheren Schritts, beinahe verhalten eine Zigarette rauchend die Straße herunter. Auf dem Kopf hatte er ein staubfarbenes gehäkeltes Käppi, etwa so wie das vom Großvater, nur dass Letzteres grau war.

Das Käppi war winterlich, die restliche Bekleidung sommerlich. Der Mann war stumm, und wenn er nahe an einem vorbeiging, sah man, dass er einen Schnurrbart hatte. Mogelas Schläfen waren schon grau, als er zu dem Schluss kam, dass der Mann Kurde sein musste; im Viertel gab es viele, die aussahen wie er.

Als Mogela in der achten Klasse war, verschwand der Mann. Irgendwie verzog er sich und war bis vor Kurzem nicht mehr aufgetaucht.

Ganz plötzlich war er wieder da: Mogela stand am Fenster und rauchte, schaute dabei auf die leere Straße, und da ging er in aller Ruhe vorbei. Genau wie früher. Ja, er kam eher häufiger an dem Fenster vorbei. Mogela sprach ihn nie an, sagte nie etwas, immer ging der Mann irgendwo hin, nicht besonders eilig und auch nicht zielstrebig, paffte seine Zigarette und ging vorüber. Als Kind hatte Mogela immer interessiert, ob er wohl »Daissi« rauchte oder »Msiuri« oder »Grusia«, aber da er sich anfangs ziemlich gefürchtet hatte vor dem Mann – Was wollte er? Was trieb er sich da herum? –, vermied er es sogar im Stillen, ihm etwas zuzurufen.

Als er den fast fünfundzwanzig Jahre lang verschwundenen Mann sah, wusste er, er war gekommen, um etwas zu holen. Er war nicht gerade gut drauf, als ihm dieser Gedanke kam; er saß bekifft mit schweren Lidern im Sessel, doch der Verdacht erwies sich als hartnäckig, er begann sich zu fragen, was es mit dem Wiederauftauchen des Mannes auf sich hatte. Und da war ihm eingefallen, wann er ihn überhaupt zuletzt gesehen hatte: Am Ende der achten Klasse nach den Prüfungen waren sie alle in den Park gegangen und hatten sich betrunken, Mogela war mit einer Mitschülerin im Tälchen gelandet und sie hatten begonnen einander zu küssen, ähnlich zwei Hunden, die aufeinander gehetzt werden und erbarmungslos die Oberhand zu gewinnen beziehungsweise sich zu retten suchen.

Die Geschichte von Mogela und diesem Mädchen ist auf diesen Seiten schwerlich unterzubringen; der Mann jedenfalls tauchte gerade in dem Moment auf, als sie bei Einbruch der Nacht aus dem Tälchen heraufgekraxelt kamen und sich der eine links, die andere rechts davonmachte. Mogela hatte vor Angst zwei Nächte lang nicht schlafen können: ›Was, wenn jetzt die Miliz kommt und mich verhaftet?‹ – Aber das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, nicht wahr?

Der Vorstellung, dass der Mann irgendetwas holen wollte, haftete etwas Unangenehmes an: ›Wenn er jetzt etwas mitnimmt, hat’s in all den Jahren meines Lebens zuvor offenbar nichts zum Mitnehmen gegeben‹, dachte Mogela, und wenn ihn der Gedankenfluss mit sich riss, wiederholte er: ›Dann hab ich vorher offenbar umsonst gelebt.‹

Hinzu kam, dass der Mann sich immer häufiger sehen ließ, was Mogela sogar zum Scherzen veranlasste: ›Wenn der sich so viel Zeug holt, kann es ja doch nicht so schlecht um mich stehen.‹

Noch ein anderer Mann fand sich bei ihm ein, ein ganz anderer. Mogela war zwölf Jahre alt gewesen, als er im Sommer ins russische Thermalbad Kislowodsk mitdurfte. Dort gab es einen Freiluftschießstand; der Büchsenmacher trug eine schwarze Brille, glich Sowjetführer Leonid Breschnew, und seine kräftigen Altmännerarme waren mit Tätowierungen besetzt. Ja, regelrecht besetzt.

Dieser Mann, dessen Name Mogela nicht kannte, brachte ihm das Schießen bei. Er machte nicht viel Aufhebens davon, die Hauptsache sei Zielsicherheit. Ab und zu bekam er Besuch von einem Kumpel mit Käppi; den Schnaps kippten sie verstohlen, denn sie hatten Angst vor der Miliz, verzogen sich hinter den Schießstand, und der Büchsenmacher sagte zu Mogela: »Ti pastriliai, sinok. Mi skora.«* Ein Schuss kostete zwei Kopeken. Er zwinkerte ihm zu, zeigte auf das Mineralwasserglas und sagte: »Nada litschitsia.«**

Dieser Büchsenmacher war nun wohl schon lange tot, aber Mogela sah ihn öfter vor sich, wie er in seinem Freiluftschießstand saß und ihm alles Mögliche erzählte, wenn auch auf Russisch.

Mogela legte das Kleinkalibergewehr an und zielte, und der Mann half ihm dabei. Ein einziges Mal nur hatte er ihm keine Munition gegeben, weil nämlich Abendzeit war und der Schießstand schloss. Hinter der Theke saßen sich zu der Zeit außerdem eine Frau und ein Mann auf Kisten gegenüber und spielten gewöhnliches Durak. Der Mann hielt eine qualmende Papirossa mit Mundstück zwischen den Lippen. Die Frau steckte in einem salatgrünen Synthetikkleid.

»Idi, sinok, idi, tut wsroslie na dsengi igraiut«,* hatte der Büchsenmacher zu ihm gesagt. Auf der Kiste lagen tatsächlich zwei Rubelstücke, und Mogela hatte sich sehr gewundert, wie man mit einer Frau – und dazu noch um Geld – spielen konnte. Wie auch immer, er wurde weggeschickt und gab das Geld für fünfundzwanzig Schuss für anderes aus. Der Büchsenmacher jedoch hatte ihn nie losgelassen, ja, er erschien immer dann, wenn Mogela die schwärzesten Gedanken zu überwältigen drohten. Dann kam er und reichte ihm ein geladenes Gewehr: »Spuskai bistra, ne dumai mnoga. Postaw i … Streliai. Ne tuga, bistra …«**

Und Mogela der Plechanower schoss. Danach waren die tiefschwarzen Aufwallungen verflogen; jedenfalls kehrten sie nicht mehr so bald mit derselben Gewalt zurück. Es musste erst einige Zeit vergehen, bevor sie erneut erstarkten und ihn wieder bedrängten.

Und dann war da natürlich der Großvater. Er trat in den Flur, zog den Sommerhut vom Kopf, hängte ihn an einen Haken und lugte danach immer unfehlbar in seine Hemdbrusttasche, indem er sie aufhielt und hineinschielte. Darin steckten irgendwelche Papiere, doch war auch offensichtlich, dass er Geldscheine zählte. Geld stopfte er nie nur in die Hosentasche, sondern verwahrte immer auch ein wenig in der Brusttasche. Dort steckten außerdem ein Füller und ein dünner, durchsichtiger Kamm, mit dem er sich, bevor er aus dem Haus ging, durch das schüttere Haar zu fahren pflegte.

Wenn er sich bei Mogela einfand, zeigte er sich auf ganz unterschiedliche Weise: im grünen Pyjama mit den hellgrünen Streifen, im Hof eines Ferienhauses in Kodschori, zu Hause die Zeitung »Landleben« oder im Kalender lesend und dabei stumm die Lippen bewegend.

Seine Medaillen trug der Großvater nie, er sagte immer, er besitze keine, was Mogela empörte, denn lange wusste er nicht, dass es in seinem Land rühmlicher war, keine Medaille bekommen zu haben. Einmal jedoch förderte die Großmutter irgendwoher alte, zerknäulte Strümpfe zutage, aus denen zwei Medaillen mit kyrillischer Inschrift glitten: »Für heldenmütige Arbeit« und »Für die Verteidigung des Kaukasus«. Mogela hatte sie sich sofort an die Brust gesteckt und sich dem Großvater präsentiert: »Sieh mal, du hast doch welche gehabt.« Der Großvater dagegen hatte eine abschätzige Geste gemacht und erwidert: »Die zählen nicht, solche haben damals alle bekommen.«

Der Großvater war Mogela eine große Stütze, wenn er auch nicht wusste, wie das zustande kam. Er war ein Meister in allerhand Hilfestellungen und erschien unweigerlich binnen Sekunden, kaum dass der Enkel an ihn dachte.

Warum und wie die Erscheinungen sich bei ihm einfanden oder zu welchen Gelegenheiten sie seine Gedanken besetzten, verstand Mogela der Plechanower nicht, aber da es sie nun mal gab, kämpfte er nicht dagegen an, umso weniger, als sie ihm ja halfen.

Zum Beispiel waren da die gesichtslosen Unbekannten, in altmodischer Arbeiterkleidung, in Leinenkaftanen, weiten Hosen, mit speckigen Käppis, die gehobelten Brettern ähnliche Gegenstände schulterten. Mogela nannte sie »die Räumer«. Es war, als hätte bei ihnen alles mit dem Entfernen von irgendetwas zu tun. Diese Räumer waren zu dritt oder zu viert und erledigten ihre Sache schweigsam, packten tüchtig an, standen darin dem Großvater in nichts nach. Es schienen stille, großzügige Leute zu sein, und Mogela hätte sich gerne irgendwie erkenntlich gezeigt bei ihnen, aber das ging nicht, denn sie hatten ja keine Gesichter, wie sollte man sich da bedanken können?

Hingegen bedankte er sich bei den Zwillingszwergen, die sich zusammen mit dem goldfarbenen Kürbis in seinen Einschlafgedanken einfanden. Mogela erinnerte sich, dass seine Großmutter zu Beginn der November-Feiertage in der unteren Küche der Wand entlang Kürbisse aufreihte. Sie war aus Imeretien und kochte begeistert Kürbisse ein, röstete und salzte die Kerne. Manchmal liefen diese Kürbisreihen wie ein Nachtzug durch Mogelas Gedanken – an sich schon eine herzerwärmende Vorstellung –, ein Zug, der mit erleuchteten Schlafwaggonfenstern durchs Dunkel gen Sochumi rollte. Bloß, auf die Kürbisreihe kam es nicht an, die Hauptrolle spielte ein einzelner, goldfarbener Kürbis, dessen Erscheinen ihm immer wie ein gutes Omen vorkam.

Der Kürbis stammte nicht allein aus der unteren Küche, sondern auch aus einem Buch. Das Buch handelte von einem jungen Esel namens Muffin. In einer der Geschichten war die Rede von einer Landwirtschaftsausstellung, an der ein Riesenkürbis teilnehmen sollte; es gab eine Abbildung von diesem Kürbis mit Mäusen, die in seinem Inneren hausten. Gewöhnlich fand sich der goldfarbene Kürbis nur selten bei Mogela ein, aber dann war es, als sei er nie weggewesen. Zum ersten Mal erschien er, als Mogela als kleiner Junge krank wurde und hohes Fieber bekam. Erschöpft und fiebrig lallte er im Schlaf, und am nächsten Morgen machte sein Vater Witze darüber, dass er von einem Kürbis gesprochen hätte. Kurz, was ihm damals halluzinierte, blieb Mogela für immer im Gedächtnis: Wie er einen riesenhaften, vergoldeten Kürbis betrat und dort wohnen wollte, der Kürbis jedoch erbarmungslos von oben auf ihn hinunterdrückte, ganz langsam und mit ganzem Gewicht, als wollte er ihn zermalmen. Schließlich aber begann er von innen heraus goldhell zu leuchten, und Mogela atmete erleichtert auf, ließ sich häuslich in dem Kürbis nieder, öffnete ein goldenes Fenster und erblickte einen unnatürlich blau blitzenden See. Der See hatte genau dieselben Umrisse wie das Kaspische Meer; wahrscheinlich waren ihm die noch aus dem Schulatlas in Erinnerung.

Jedenfalls verschwand der Kürbis nie mehr, ebenso wenig wie die langen Züge verschiedenster Bestimmung, je nach Richtung freude- oder leidbefrachtet, wovon einer aus Sibirien kommend eben auch nach Sochumi fuhr, wo Mogela eines Sommers den beiden Zwergen begegnet war.

Damals musste er etwa so groß wie die Zwerge gewesen sein und war in Begleitung seiner Großeltern. Der Großvater kannte unbekannte Seiten der Stadt. Noch das alte Sochumi. Obwohl, einfach alt konnte man es auch nicht nennen. Einmal waren sie herumgestreift, und der Großvater war in eine Straße abgebogen. Es war am Stadtrand; da waren ein kleines, eingezäuntes Spielfeld, ein Kiosk, ein Mann mit Käppi, und auf dem Feld spielten Zwerge Fußball. Echte Zwerge, keine Disney-Trickfilm-Zwerge. Zweiundzwanzig Zwerge spielten Fußball.

Für Mogela sahen alle gleich aus, und verdutzt und ein wenig verängstigt verfolgte er das unverhoffte Schauspiel, als sein Großvater sagte: »Dort, Zwillinge.«

Mogela konnte die Zwillinge partout nicht ausmachen, und weil er, wenn er aufgeregt war, immer die Sprache verlor, fragte er nicht nach.

Später sollten sich die Zwillingszwerge ganz unerwartet bei ihm einfinden: Sie lachten und lachten, platzten vor Lachen. Sie taugten nicht viel, aber sie trugen weiße Fußballkleidung, und sie lachten immer dann, wenn Mogela lachte. Auch wenn ihm in den letzten Jahren das Lachen vergangen war – sie schneiten trotzdem immer wieder herein.

Der ganz große Rausch jedoch war, wenn all diese Gefährten sich einer nach dem anderen einstellten. Und allesamt um ihn herumschwirrten. Gelegentlich rief er sie ganz gezielt alle herbei und folgte dann spielerisch mit ihnen zusammen seinen Gedankengängen.

Oft schaute auch Lewiko der Barnower bei ihm vorbei, aber als der, der er in der Kindheit gewesen war, nicht der am Schluss. Er saß auf einem Stuhl im Park, die Füße auf einem zweiten Stuhl, und kicherte vor sich hin.

Die Rose von Schiras war eine Frau, vor der sich Mogela in acht nahm, da sie sich ganz unerwartet bemerkbar machte. Außerdem war sie noch am Leben und real, was ihr darüber hinaus zahlreiche Vorteile gegenüber den Gefährten verschaffte und dazu führte, dass sie einen Großteil von Mogelas täglichen Grübeleien ausmachte.

Sie alle waren freundlich gesinnt. Es gab aber auch die Bösen, die ihn heimsuchten.

Zum Beispiel der Mann, der Mogela als Kind eine Ohrfeige verpasst hatte, als er mit Schneebällen auf Autos warf. Der Mann hatte einen großen Schnurrbart und eine Glatze; er hielt seinen grünen Wolga an, stieg aus und haute Mogela, der sich vor Angst in die Hose machte, eine rein. Tja, diesem Mann ging er tunlichst aus dem Weg, genauso wie dieser einen Frau aus einem fremden Land.

Ja, es gab solche und solche Gefährten.

Über die Bösen zu grübeln mochte er nicht besonders.

Es gab auch die alte Garage, wohin man sich zurückziehen und Benzin und Schmieröl schnüffeln konnte.

Doch über die bösen Gefährten ein andermal mehr, vor allem, da sie nicht zu zählen sind. Absolut nicht.

Die Rose von Schiras pflegte sie »Mogelas wahres Gesicht« zu nennen. Die reale Rose von Schiras. Aber nur im Spaß.

DAS ABGEBROCHENE LIED

NA, PUPPE?

»Weißt du, was wir machen?«, sagte Mogela der Plechanower zu Daniela. »Ich lad dich in das russische Restaurant ein. Sofern wir es finden, okay?«

»Mich lassen sie dort nicht rein«, sagte Daniela. »Geh du hin. Ich find raus, wo’s ist.«

»Nein«, sagte Mogela, »so geht das nicht. Wir müssen zusammen hin.«

»Weißt du, was?« Daniela zwinkerte ihm zu. »Du scheinst ein ganz Gefährlicher zu sein. Meiner Meinung nach müsstest du ganz woanders leben, nur nicht hier.«

»Wo hier?«

»Hier, in der Siebenhundert-Schritt-Straße … Aus irgendwelchen Gründen bist du hier, weißt selbst nicht, warum. Von irgendwem deportiert. Glaub ich jedenfalls. Ich glaub, du bist ein Spion und brauchst Helfer. Spione haben viel Geld. So viel wie erforderlich. Also, wenn du mich ins Restaurant führen willst, musst du mich anwerben. So gehört sich das. Wenn du mich anwirbst, kann nichts schiefgehen.«

›Ich hab einfach kein Glück, warum wollen alle mit mir feilschen‹, dachte Mogela und fragte schließlich: »Wie viel willst du?«

»Zwanzig Pfund – «

»Geht klar.«