20,99 €

Mehr erfahren.

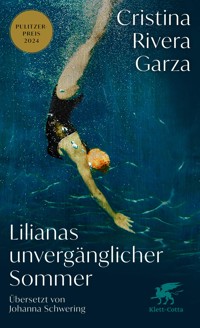

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Cristina Rivera Garza hat etwas fast Magisches geschrieben: den Versuch, das Leben von Liliana wiederzuerlangen. Dieses Buch ist eine Offenbarung.« Mariana Enriquez »Lilianas unvergänglicher Sommer« ist das intime und zugleich vielschichtige Porträt einer Schwester. Es ist die aufwühlende Suche nach den Spuren einer jungen Frau. Es ist der unbedingte Wunsch, nach dem und über das Grauen zu schreiben und die eigene Trauer zuzulassen. Es ist ein funkelndes literarisches Werk von weltweiter Strahlkraft. Liliana kann besser schwimmen als ihre ältere Schwester, ist größer und aufgeschlossener. Sie hat einen festen Freund, sie studiert, schlägt sich die Nächte mit ihren Freundinnen um die Ohren. Sie trennt sich von ihrem Freund, lernt, geht ins Kino. Und dann: wird Liliana Rivera Garza ermordet. Der Täter ist ihr Ex-Partner, seither nicht verurteilt. 29 Jahre später kehrt die preisgekrönte Autorin Cristina Rivera Garza aus den USA nach Mexiko zurück, um sich dem Andenken an ihre Schwester Liliana zu widmen. Doch der Erinnerung an Liliana, an die Unbeschwertheit ihrer Jugend, an ihr Leben und ihr Sterben steht die Bürokratie der Justiz entgegen – und die Sprache. Die Sprache, um die Cristina Rivera Garza ringt, ist eine, die es nicht gibt, die es nicht geben kann, die es geben muss. Es ist eine Sprache, in der ein zu früh verlorenes Leben verstanden werden kann. Und die den Lebensfunken einer jungen, ausgelöschten Frau neu entfacht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cristina Rivera Garza

Lilianas unvergänglicher Sommer

Übersetzt von Johanna Schwering

Klett-Cotta

Impressum

Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds und dem Übersetzerhaus Looren für die Unterstützung ihrer Arbeit an diesem Buch.

Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde gefördert von Litprom e. V. in Kooperation mit dem Goethe-Institut.

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart

Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »El invencible verano de Liliana« in der Penguin Random House Grupo Editorial, Ciudad de México, sowie unter dem Titel »Liliana’s Invincible Summer. A Sister’s Search for Justice« im Verlag Hogarth, New York

© 2021, Cristina Rivera Garza

All rights reserved

Für die deutsche Ausgabe

© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten

Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München unter Verwendung des Originalentwurfs von Penguin Random House: Umschlaggestaltung: Cassie Vu, Umschlagillustration: Eric Zener

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

Lektorat: Michael Lenkeit

ISBN 978-3-608-96674-9

E-Book ISBN 978-3-608-12487-3

Inhalt

I

Azcapotzalco

II

Dieser rasend blaue Himmel

III

Wir sind hündische Teufelinnen

IV

Winter

V

Da geht eine freie Frau

VI

Schreckliche Gespenster von einem seltsamen Ort

VII

Ist das vielleicht nicht Glück?

VIII

Wie sehr wünschte ich, nicht mehr Fee zu sein in einer Welt aus Eis

IX

Ein dunkles Verbrechen

X

Unsere Tochter

XI

Chlor

Nachwort

Quellen

Mitten im Winter erfuhr ich endlich,

dass in mir ein unvergänglicher Sommer ist.

Albert Camus

I

Azcapotzalco

Zeit heilt alles, außer Wunden.

Chris Marker, Sans Soleil

[Hier, unter diesem Zweig, kannst du von Liebe sprechen]

Der Baum ist bevölkert von unsichtbaren Vögeln. Zuerst halte ich ihn für eine Ulme – ihren robusten, einsamen Stamm mit den vertikal aufragenden Zweigen erkenne ich seit meiner Kindheit –, aber nach einer Weile merke ich, dass es eine Pappel ist, eine jener Baumarten, die vor langer Zeit in diesen Teil der Stadt verpflanzt wurden, wo es nicht viel heimische Vegetation gibt. Wir setzen uns in ihrem Schatten auf den gelb gestrichenen Bordstein. Es dämmert. Auf der anderen Straßenseite ragen hinter einem massiven Eisenzaun graue Fabriktürme in den von schweren Stromkabeln verhangenen Himmel. Sattelschlepper rauschen vorbei, Taxis, Autos. Fahrräder. Unter allen Geräuschen des Abends ist das dieser Vögel das unverhoffteste. Das unwahrscheinlichste. Ich vermute, dass wir sie nicht mehr hören würden, sobald wir den Schatten der Baumkrone verließen. Hier, unter diesem Zweig, kannst du von Liebe sprechen. / Drüben das Gesetz, die Notwendigkeit, / der Pfad der Stärke, das Revier der Angst, / das Gebiet der Strafe. / Drüben nicht. Aber hier hören wir sie, und ihr monotoner, eindringlicher Gesang erzeugt auf eine beinahe unsinnige Art eine Ruhe, die das Erstaunen noch verstärkt. Glaubst du, sie kommt?, frage ich Sorais, während sie sich eine Zigarette anzündet. Wer, die Anwältin? Ja. Wie nennt man diese Bewegung der Lippen, wenn sie sich zusammengeknautscht auf eine Seite schieben und das Gesicht seiner Symmetrie berauben. Wir sind so nah dran, sagt Sorais bloß und spuckt einen Tabakfaden aus. Jetzt können wir auch noch eine halbe Stunde warten. Ich habe ihr diese Frage gestellt, um sie nicht bitten zu müssen, mit mir zu warten. Ich wollte sie nicht bitten müssen, mit mir hier zu warten, nur noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, Sorais. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tier ich da gerade in meinem Inneren entfessele. Es sind nun sechs Stunden und zwanzig Minuten eines Tages vergangen, der in einer anderen Stadt, in einer anderen Ära, auf einem anderen Stern begonnen zu haben scheint.

[Neunundzwanzig Jahre, drei Monate und zwei Tage]

Wir hatten uns mittags in meinem Hotel verabredet. Eine alte Villa mit abgerundeten Türen und hohen weißen Decken, ein Fliesenmosaik in Majolikagrün. Umgeben von einem weißen Zaun, flankiert von Bougainvilleen und Kletterwinden. Ein kiesbedeckter Durchgang. Palmen. Rosenstöcke. Während ich nervös auf Sorais warte, löse ich den Blick nicht von der Stadt jenseits der großen Fenster. Diese Stadt kann jeden aufnehmen. Und jeden töten. Großzügig und gefährlich zugleich, überbordend und überwältigend. Es gibt keine hinreichenden Adjektive für diese Stadt. Als Sorais bei dem Haus ankommt, in dem ich in diesen wenigen Herbsttagen in Mexiko-Stadt untergebracht bin, weiß ich nicht, ob ich es schaffen werde.

Ich muss heute zwei Dinge erledigen, sage ich direkt nach der Umarmung. Seifenduft. Frisch geduschte Haut. Diese Stimme, die ich schon ewig kenne. Kein Problem, ich begleite dich, sagt sie, ohne nach Details zu fragen. Offenes Haar. Ein roter Rucksack. Dieses überwältigende Lächeln. Das kann aber den ganzen Tag dauern, füge ich hinzu. Da hält sie inne und sieht mir in die Augen. Wohin gehen wir denn? Ihre Stimme klingt eher interessiert als alarmiert. Ich schweige. Manchmal muss man erst ein wenig schweigen, damit sich die Wörter auf der Zunge sammeln und dann gemeinsam den Sprung ins Ungewisse wagen können. Zur Staatsanwaltschaft, im Zentrum. Sie schaut mich weiter ermutigend an. Ich erzähle ihr, dass ich mich bei meinem letzten Besuch vor zwei Wochen mit John Gibler getroffen habe, dem Journalisten, der mir geholfen hat, die Suche nach der Akte meiner Schwester anzustoßen. Sie senkt den Blick, und da bin ich mir sicher, dass sie Bescheid weiß. Und dass sie mich versteht. Bei einer Durchsicht der Zeitungen von damals hat John die Nachricht gefunden, wie sie in La Prensa veröffentlicht wurde. Dann hat er Tomás Rojas Madrid ausfindig gemacht, den Journalisten, der insgesamt vier Artikel über den Mord an einer zwanzigjährigen Architekturstudentin geschrieben hat, die überraschend sachlich, ohne jeden Klatsch, das Verbrechen schildern, das am 16. Juli 1990 ein Viertel in Azcapotzalco in Aufruhr versetzt hat. Ich habe mich mit den beiden getroffen, erzähle ich Sorais, und sie haben mich zur Staatsanwaltschaft begleitet, um den Antrag einzureichen. Wie schreibt man einen solchen Antrag? Wo lernt man, in welcher Form ein solches Dokument anzufordern ist?

Mexiko-Stadt, 3. Oktober 2019

C. Ernestina Godoy Ramos

Staatsanwaltschaft Mexiko-Stadt

Hiermit beantrage ich, Cristina Rivera Garza, als direkte Angehörige von LILIANA RIVERA GARZA, ermordet am 16. Juli 1990 in Mexiko-Stadt (Calle Mimosas 658, Colonia Pasteros, Bezirk Azcapotzalco), die Aushändigung einer vollständigen Kopie der Ermittlungsakte mit dem Aktenzeichen 40/913/990-07.

Für Fragen stehe ich zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen.

Nach all den Jahren, erkläre ich Sorais, ist die Wahrscheinlichkeit, an die Akte zu kommen, ziemlich gering. Neunundzwanzig Jahre, ergänze ich, neunundzwanzig Jahre, drei Monate und zwei Tage. Dann verstumme ich wieder. Manchmal sind die Dinge so schwer. Aber heute, sage ich, soll ich endlich eine Antwort bekommen.

[Die kleine Schwester]

Wir beschließen zu laufen. Laut Google brauchen wir zu Fuß nicht mehr als eine Dreiviertelstunde. Und es ist so ein schöner Tag. Also machen wir uns auf. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Wort. Viele weitere. Wenn wir nicht auf der Suche nach der Akte einer ermordeten jungen Frau wären, könnte man es für einen alltäglichen Spaziergang halten. Die Avenida Ámsterdam ist eine legendäre Straße in La Condesa, einem Viertel aus der Porfirianischen Zeit, das 1905 erbaut wurde und noch immer mit seinen alten Villen im Art-déco- und Art-nouveau-Stil protzt, die heute von Apartmenthäusern mit bodentiefen Fenstern und Dachterrassen gerahmt sind. Früher wurde das Viertel auch Hipódromo genannt, weil die Allee, die wir an diesem Oktobertag entlanglaufen, einst das Oval war, auf das zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Pferde ins Rennen geschickt wurden. Man kann es sich gut vorstellen: das Schlagen der Hufeisen auf dem Boden der Piste, das Trappeln des Galopps, die glänzenden Felle, die wehenden Mähnen. Ein Pferd nach dem anderen. Als hinge ihr Leben davon ab. Weit aufgerissene Augen. Das Schnauben. Die Mäuler. Heute ist die dicht bewachsene Avenida Ámsterdam Pflichtprogramm für ausländische Touristen und Gäste auf der Suche nach einem angesagten Restaurant. Das Oval ist geschlossen gepflastert, wie eine Art materialisierte Villanelle, die durch ihre Verswiederholungen die Erfahrung von Kontinuität oder das Gefühl von Endlichkeit vereitelt. Man dreht auf ewig seine Runden. Wie ein Pferd, das um sein Leben rennt.

Während wir den Anweisungen des Navis haargenau folgen, hört man auf den Straßen von La Condesa mehr Englisch, Französisch und Portugiesisch als Spanisch. Aber da, an der Ecke des Mexiko-Parks, preist der Straßenverkäufer seine Blumen für den Tag der Toten an. Später kreuzt uns ein Papiersammler mit seiner immergleichen Leier: Kaufe Altpapier, alte Zeitungen! Und da vorne die Maurer, die mit gebeugten Rücken und ausgestreckten Armen die aufwertenden Reparaturen vornehmen, die aus diesem Pflaster eine Oase für Yuppies und Hipster gemacht haben; für ganze Garden von Männern und Frauen mit langem, glänzendem Haar und sauberen Fingernägeln. Wenn ich in Mexiko leben würde, könnte ich es mir nicht leisten, hier zu wohnen. Aber ich bin nur auf der Durchreise. Ich nutze den Arbeitsaufenthalt an der Universidad Nacional Autónoma de México, um den Verbleib der Ermittlungsakte des Verfahrens mit dem Aktenzeichen 40/913/990-07 zu erfragen, in dem Ángel González Ramos zur Fahndung ausgeschrieben wurde wegen Mordes an Liliana Rivera Garza, meiner Schwester. Meiner kleinen Schwester.

Meiner einzigen Schwester.

[Erschöpft, empört, unendlich wütend]

Es ist leicht, sich an die Schönheit eines Orts zu gewöhnen. Hier zeigt die Stadt sich von ihrer besten Seite. Designerboutiquen. Hunde an Lederleinen. Plätze mit Springbrunnen. Terrassencafés. Lichtschimmer in den Pappeln. Seniorengrüppchen beim Tai-Chi. Theater. Wir eilen vorüber, und während der Atem immer schneller geht, überschlagen sich unsere Worte. Da ist so viel, was wir einander erzählen wollen. Was wir gemacht haben. Was wir vorhaben. Was uns beschäftigt. Die Worte hallen durch die Straßen, die uns durch das herausgeputzte La Condesa führen: Wir laufen in Richtung Avenida Michoacán bis zur Calle Cacahuamilpa, dort links, dann an der Kreuzung Yucatán / Eje 2 Sur nach rechts. Hast du gehört, dass der Professor von der Iberoamericana, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, die Uni nicht mehr betreten darf? Dann direkt wieder links und noch mal rechts auf die Álvaro Obregón. Hast du das Me-too-Manifest der Marea Verde gegen die Buchmessendirektion von Oaxaca gelesen? Nach einem Kilometer biegen wir links auf die Avenida Cuauhtémoc ein und kommen ins Doktorenviertel, über Dr. Velasco und Dr. Jiménez in immer engere, chaotisch vollgeparkte Straßen bis zur General Gabriel Hernández Nummer 56. Hast du Joker schon gesehen? Fetttriefende Taco- und Sope-Stände. Unzählige kleine Eckläden. Heruntergekommene Balkone. Straßenköter. Straßenkinder. Ist das ein Habicht da oben am Himmel?

Erst Anfang August hat sich eine Gruppe wütender Feministinnen vor eben diesem weißen Gebäude versammelt, um Gerechtigkeit zu fordern. Eine Jugendliche war von Polizeibeamten im Dienst vergewaltigt worden. Gerechtigkeit! Jetzt! Die Parolen ähneln sich auf der ganzen Welt, wogen von Mund zu Mund, von einer erhobenen Faust zur nächsten. Die argentinische Anthropologin Rita Segato hat ausgeführt, dass hinter dem andauernden Krieg gegen Frauen, der ebenso grausam im privaten wie im öffentlichen Raum geführt wird, das »Mandat der Männlichkeit« steht, das Frauen und Männern gleichermaßen schadet, wenn auch in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlich hohen Risiken. Ausgelegt als männliche Pflicht zur Dominanz mit dem Zweck, einer Bruderschaft angehören zu dürfen, deren Hauptziel die Kontrolle über den weiblichen Körper ist, hilft das Konzept vom »Mandat der Männlichkeit« uns zu verstehen, dass Gewalt gegen Frauen zwar oberflächlich als sexueller Akt erscheinen mag, tatsächlich aber vor allem ein Akt der Machtausübung ist. Die Unterwerfung weiblicher Körper birgt demnach eine Lektion: eine Pädagogik, die die Normalisierung von Grausamkeit propagiert, welche wiederum hilft, das patriarchale System aufrechtzuerhalten. Femizid ist in diesem Kontext ein Hassverbrechen und richtet sich gegen Frauen, allein weil sie Frauen sind. In Mexiko werden täglich zehn Femizide verübt, und auch wenn derlei Nachrichten im Laufe der Jahre zur Gewohnheit geworden sind, hat die Vergewaltigung eines jungen Mädchens durch Polizeibeamte im Dienst eine neue Welle der Empörung ausgelöst. Hier an diesem Zaun forderten die Frauen eine Audienz bei der Staatsanwältin, und als deren Sprecher für ein Statement nach unten kam, um den Protestierenden zu versichern, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um den Fall zu lösen, da warf ihm eine der erschöpften, empörten, unendlich wütenden Frauen rosafarbenen Glitzer an den Kopf. Diese Geste hat der feministischen Bewegung in Mexiko einen neuen Namen geschenkt: Glitzerrevolution. Immer mehr und immer jüngere Frauen haben sich den Protesten angeschlossen; sie alle leben in einer Stadt, in einem Land, wo sie ständiger Gefahr ausgesetzt sind und keine Ruhe finden. Es sind Frauen, deren Leben permanent auf Messers Schneide stehen. Mit Tüchern vor dem Gesicht und Tattoos auf Armen und Schultern fordern sie ihr Recht auf Leben in diesem blutgetränkten, durch Erdbeben und Gewalt erschütterten Land. Genau hier, wo wir gerade gehen, haben sie gestanden. Unsere Füße in ihren Spuren. Ihre Spuren, die unsere Füße aufnehmen. Viele Spuren. Mehr Füße. Unsere Füße passen sich den unsichtbaren Spuren ihrer Schritte an. Ihre Spuren nehmen unsere Schritte auf. Wir sind diese Frauen, in der Vergangenheit und in der Zukunft, und zugleich sind wir andere. Wir sind andere und doch immer dieselben. Frauen, die sterben und dennoch lebendig sind. Frauen, die Gerechtigkeit fordern. Erschöpfte Frauen, die zusammenhalten und füreinander einstehen. Empörte Frauen mit jahrhundertealter Geduld. Unendlich wütende Frauen.

[0029882]

Beim Betreten der Staatsanwaltschaft muss man Taschen und Jacken auf ein Sicherheitsband legen. Guten Tag. Darf ich mal? Sicher. Die Wasserflaschen, die wir auf unserem Spaziergang gekauft haben, müssen wir abgeben. So eine Hitze. Guck mal, wie verschwitzt ich bin! Gut, die Damen, bitte stellen Sie sich in eine der sechs Schlangen, da erfahren Sie dann, in welches Büro Sie müssen. Die Freundlichkeit der Beamten ist erstaunlich. Guten Tag. Hier entlang. Den Ausweis, bitte. Ich zeige das Schreiben Nr. 23971 vor, mein Gesuch an die Staatsanwältin Ernestina Godoy Ramos mit Eingangsstempel vom 3. Oktober 2019, 14:20 Uhr. Der Beamte händigt mir im Gegenzug einen Beleg mit der Nr. 0029882 aus, auf dem vermerkt ist, dass das Gesuch an drei verschiedene Stellen weitergeleitet wurde. Bitte heften Sie sich diesen roten Kreis an die Bluse, sagt er. Ein Aufkleber. Eine Art Brandmal, das belegt, dass wir hierhergehören, an diesen Ort der Trauer und der Wut. Meine Kollegin zeigt Ihnen den Weg. Wir fahren mit dem Aufzug in den vierten Stock und gehen dort über Flure mit abgenutztem Linoleum, das ab und an den dunklen Zement vergangener Zeiten sehen lässt, bis wir schließlich am hinteren Ende des Gebäudes zu einer eisernen, einst weiß lackierten Außentreppe gelangen, die sicher einmal als Fluchtweg gedacht war. Das Quietschen unserer Schritte auf den Stufen. Ein Gefühl, als stünde alles kurz vorm Einsturz. Noch ein Stockwerk höher und zurück im Gebäude liegt rechts am Ende des Flurs der Empfang der leitenden Staatsanwältin.

Die Frau hinter dem kleinen Glasfenster schaut konzentriert auf ihren Computer, gibt uns aber dennoch zu verstehen, dass sie uns zuhört. Sehr lange Fingernägel. Knallrot lackiert. Das Haar halb schwarz, halb blond, beinahe gelb. Einen Moment, bitte. Sie gibt die Nummer der Bearbeitungsnotiz in ihr System ein und druckt aus, was ihr angezeigt wird. Kurz denke ich, es ist schon die Ermittlungsakte, und mir stockt der Atem. Ist das jetzt der Moment? Ob ich mich überhaupt trauen werde, sie zu lesen? Sorais legt mir eine Hand auf die Schulter. Dann kommt die Atmung zurück. Das Dokument, datiert auf den 16. Oktober, ist bloß ein einzelnes Blatt Papier, auf dem drei Behörden aufgeführt sind, bei denen die gesuchte Akte sein oder gewesen sein könnte. Oder auch nicht. Bilde ich mir das nur ein, oder schaut die Frau mich zerknirscht an, als sie mir durch ihr Fensterlein sagt, dass es schwierig werden wird, so alte Unterlagen zu finden? Wenn sie hier nicht sind, dann vielleicht im Archiv. Und wo ist das Archiv? Da gibt es mehrere. Kommt auf die Akte an. Ohne nachzudenken, frage ich sie, ob es möglich sein wird, den Fall neu aufzurollen. Oder einen neuen Prozess anzustrengen. Die Idee kommt mir zum ersten Mal. Sie atmet tief durch. Sieht mich wieder an. Ich bin keine Anwältin, sagt sie, aber ich weiß, dass ein Mensch nicht zweimal wegen desselben Vergehens angeklagt werden kann. So lautet das Gesetz. Aber er wurde nie angeklagt, sage ich. Sie senkt den Blick. Setzt zu einer Antwort an, schweigt dann. Versuchen Sie es als Erstes in der Generaldirektion für Polizeiliche Kriminalstatistik, rät sie uns schließlich. Das ist gleich hier auf dem Stockwerk. Zurück zur Treppe und dann rechts; dort werden sie es Ihnen erklären können.

[Ungewöhnlich]

Der zuständige Beamte ist in einer Besprechung, aber die Frau hinter dem Computer kann uns vielleicht behilflich sein. Bearbeitungsnummer? Ein Fall von 1990, sagen Sie? Sie erinnert sich. Und sie lächelt. Sie hat vor ein paar Tagen mit ihrem Chef darüber gesprochen. Sie erinnert sich daran, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass jemand ein so altes Dokument sucht. Und wissen Sie was?, sagt sie. Nein, was? Noch ungewöhnlicher ist es, dass dieses Dokument tatsächlich gefunden wird. Ich sehe ihr in die Augen, vorsichtig. Und frage mich, ob das ein harmloser Kommentar war oder ob sich in ihrer knappen Bemerkung ein Vorwurf verbirgt. Warum habe ich so lange gebraucht? So vieles geschieht in dreißig Jahren. Vor allem so viel Tod. Er gibt einfach keine Ruhe. Tausende und Abertausende toter Frauen. Ihre Leichen sind überall unter uns. Hinter unseren Rücken. In der Kuhle eines Handschlags. In unseren Mundwinkeln, wenn wir sprechen. In den Kehlen gebeugter Knie. Sie sind hier, verwurzelt in unserer Trauer. Ihre Gesichter begegnen uns auf Zetteln an Strommasten, auf Zeitungsseiten, spiegeln sich in allen Schaufenstern: die Gesichter, die sie vor dem Verbrechen hatten, vor der Rache oder der Eifersucht, vor der Liebe. Die Zeit verengt sich und stockt. Dehnt sich wieder aus. Ein Jahr. Drei Jahre. Elf Jahre. Fünfzehn. Einundzwanzig. Neunundzwanzig Jahre. Das Gefühl bleibt immer gleich: Es differenziert sich nicht, reift nicht, wird nicht kalkulierbarer. Ich senke den Kopf und betrachte die perfekt horizontal verlaufende Kante des Schreibtischs, streiche langsam mit der Zeigefingerspitze darüber. Ich seufze erschöpft. Wer hat das Recht zu entscheiden, was viel Zeit ist und was wenig? Ich hebe den Blick, das Kinn, die Brauen und nehme die Frau in Augenschein: ihre weiche Haut, ihr glattes Haar, ihre sehr weißen Zähne, den schwarzen Eyeliner, der ihre ruhigen Augen betont. Ob sie hier wohl in der Kundenbetreuung geschult werden? Oder hat die Erfahrung sie gelehrt, dass alle, die hier ein Anliegen vorbringen, das Herz in der Hand und die Scham im Nacken tragen? Ihre Stimme, noch weicher als ihre Haut, bittet uns, es im zweiten Stock zu versuchen, bei der Dezentralen Ermittlung. Da wird man Ihnen weiterhelfen können.

[Gedenken]

Polizistinnen. Anwälte. Frauen in Absatzschuhen. Beamte. Männer im Anzug. Großmütter mit Karoschürzen. Opfer. Schulter an Schulter stehen wir in dem engen Aufzug. Im zweiten Stock findet sich rechts ein grüner Tresen, wo ein weiterer Angestellter uns an sein Fensterchen heranwinkt. Im Amtsschreiben mit dem Kennzeichen 0029882, Vorgang /300/14098/2019 wird festgehalten: Eine vollständige Kopie der Ermittlungsakte 40/913/990-07 ist auszuhändigen. AV anhängend. Staatsanwaltliche Anordnung: Übermittelt zur Kenntnis und Ausführung im Sinne des geltenden Rechts; eine Bestätigung der Aushändigung ist unter Angabe des Aktenzeichens zu übersenden an das unterzeichnende amtsanwaltliche Büro. MA Joel Mendoza Ornelas, Amtsanwalt. 17. Oktober 2019. Der Angestellte zeigt uns das Schreiben, sagt aber, dass er es mir nur gegen Kopie meines Personalausweises aushändigen darf. Können Sie die Kopie machen? Nein, meine Liebe, dafür haben wir hier viel zu viel Publikumsverkehr. Aber gleich auf der anderen Straßenseite ist ein Copyshop. Wir sprinten die Treppen runter, bleiben aber auf halbem Wege abrupt vor einem bunten Plakat stehen, auf dem in schwarzen Lettern das Datum 4. OKTOBER steht. Daneben ist ein sehr eng bedruckter weißer Zettel an die Wand gekleistert, auf dem an Lesvy Berlín Osorio erinnert wird, die Studentin, die am 3. Mai 2017 von ihrem Freund ermordet wurde.

So ein scheinbar klarer Satz: »Die Studentin, die von ihrem Freund ermordet wurde.« Dabei waren zwei Jahre unermüdlichen Aktivismus’ nötig, um diesen Satz schreiben zu können. Zwei Jahre lang hat Araceli Osorio ohne Unterlass für ihre Tochter gekämpft, ihren vermeintlichen Suizid infrage gestellt und eine rechtmäßige Ermittlung gefordert, damit diese klaren Worte geschrieben werden können: die von ihrem Freund ermordete Studentin. Araceli Osorio hatte den Tod ihrer Tochter kaum verarbeitet, als sie schon auf die Straße ging, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, für Lesvy und so viele andere. Sie gab Interviews und prangerte an, wie über ihre Tochter berichtet wurde. Ja, sie war jung. Ja, sie trank manchmal ein Bier oder zwei, ging gerne aus und war sexuell aktiv. Na, und? Lesvy war keine Prostituierte, keine Alkoholikerin und auch kein Junkie. Und selbst wenn, würde das etwa ihre Ermordung rechtfertigen? Ich verneige mich vor Araceli Osorios Mut. Sie wiederholte es so oft, wie es nötig war: Die einzige Schuld, die Lesvy traf, war ihr Frausein. Araceli Osorio wendete sich an Menschenrechtsorganisationen im ganzen Land und zwang so am Ende die Staatsanwaltschaft dazu, Ermittlungen aufzunehmen. Unter der Leitung von Sayuri Herrera, die später die erste Feminizid-Abteilung der Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt aufbauen sollte, wurde der Täter nach einem zwei Jahre andauernden und stark von den Medien begleiteten Prozess für schuldig erklärt und zu fünfundvierzig Jahren Haft verurteilt. Nur wenige glaubten seine anfängliche Behauptung, Lesvy habe sich selbst das Leben genommen. Oder besser gesagt, es glaubten ihm nur die, die immer glauben, dass ermordete Frauen selbst schuld sind an der Gewalt, der sie zum Opfer gefallen sind. Aber als die Nachricht die Runde machte, dass Lesvy stranguliert, mit einem schwarzen Kabel in einer Telefonzelle hängend, aufgefunden worden war, da glaubte ihm niemand mehr. Das Urteil hat mir Tränen in die Augen getrieben und berührt mich noch immer, wenn ich daran denke. Auch ihm ist es zu verdanken, dass ich jetzt in diesem Gebäude bin, auf dieser Suche, auf dem Weg, dieses Versprechen einzulösen. Eine andere Welt ist möglich, Liliana. Eine andere Liebe. Wir wollen schon weitergehen, da bleibe ich noch einmal stehen, mitten auf der Treppe. Hast du das gesehen? Das Plakat für Lesvy? Ja. Und das Datum? Sorais schüttelt den Kopf. Welches Datum? Der 4. Oktober ist der Geburtstag meiner Schwester.

Lesvy und Liliana. Der Zusammenklang der beiden L-Laute zwingt mich, die Zunge an die oberen Schneidezähne zu legen und die Luft seitlich auszustoßen. Das L ist ein lateraler Konsonant. Ob sie Freundinnen hätten sein können? Ob sie gemeinsam feiern gegangen wären und mit fliegenden Mähnen eine Cumbia getanzt hätten? Ob sie einander hätten beistehen können in Momenten der Furcht und Scham, der Strangulation und Atemnot? Das L ist ein alveolarer lateraler stimmhafter Konsonant. Liliana. Lesvy. Das können sie, sage ich und mache die Möglichkeit zum Fakt. Sie können einander beistehen.

Alles scheint heute eine verschlüsselte Botschaft zu sein. Wie eine kleine Büchse der Pandora, aus der Geister, Phantome und Halluzinationen strömen. Als wir zurück zum Fenster des Büros für Dezentrale Ermittlungen kommen, strecke ich dem Beamten die Kopie meines Ausweises entschlossen entgegen. Da ist noch jemand, murmle ich. Natürlich. Da ist immer noch jemand anderes gewesen. Ein durchgegangenes Pferd in der Ferne. Die Hufe. Dieses Schnauben. Der Beamte reicht mir eine Amtsnotiz und sagt: Damit müssen Sie jetzt zum 22. Abschnitt in Azcapotzalco. Freut er sich über unsere entsetzten Gesichter? Versteckt sich da ein kleines Grinsen hinter seiner ungerührten Miene? Ich muss Sie aber vorwarnen, hier gehen um 15 Uhr alle in die Mittagspause. Jetzt wirkt er doch etwas zögerlich, beinahe mitfühlend. Und wann ist die Pause vorbei? Um 18 Uhr müssen alle wieder am Schreibtisch sein. Wir überlegen. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht noch vor Mittag, aber dann ist unser Gegenüber hungrig und abgelenkt. Höchstens noch was abheften und ab in die Pause. Wir sind uns einig. Anstatt uns abzuhetzen, tun wir es ihnen lieber gleich und gehen auch etwas essen.

[Eine Hand in der Menge]

Laut Google brauchen wir sechzehn Minuten bis zum El Cardenal, einem Restaurant im Erdgeschoss des Hilton Hotels. Das Hotel befindet sich am Alameda Central-Park, direkt neben dem wunderschönen Palacio de Bellas Artes. Ohne groß drüber nachzudenken, laufen wir die Dr. Vertiz in Richtung Dr. Rio de la Loza hoch, dann über die Luis Moya, und schon sind wir in den vollgestopften Straßen der Altstadt mit all ihren kleinen Geschäften. Eins für Boiler. Eins für Lampen. Eins für Schuluniformen. Es wäre leicht, zu behaupten, dass hier die Zeit stillsteht, aber das wäre weit gefehlt. Auf den abgewetzten Bürgersteigen herrscht ein fiebriges Gewusel, und der Handel erfordert unablässig die Aufmerksamkeit der Angestellten, die ihre Kunden an gläsernen Tresen bedienen, vor Regalen voller Waren aus Zinn, Plastik oder Eisen. Es ist derart wuselig, dass wir nur noch hintereinander laufen können, bisweilen im Zickzack. Sorais geht voraus und erspart mir so, mich durch die entgegenkommenden Menschen drängen zu müssen, und als ich ihren Rücken betrachte, die Art, wie sie routiniert den Ellbogen vorschiebt, um uns durch die Menge zu navigieren, wird mir plötzlich klar, dass ich gar nicht weiß, was sie von all dem eigentlich hält. Ich kenne sie seit Jahren, war ihre Mentorin und wurde zur Kollegin und Freundin, aber wir haben kaum jemals über Liliana gesprochen, schon gar nicht über die Umstände ihres Todes. Wir haben ausführlichst Bücher besprochen, alte und neue Filme, Politik und Korruption. Wir sind zu unmöglicher Stunde in Lachkrämpfe ausgebrochen, haben uns über gemeinsame Bekannte lustig gemacht, sogar Gesten und Stimmen imitiert bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein. Kann sie sich einen Reim machen auf meine vielen abgebrochenen Sätze, die vielen Versuche, Worte zu artikulieren, Szenen, Charaktere und Motivationen zu beschreiben, bloß um jedes Mal wieder im letzten Moment aufzugeben? Versteht sie es, oder kann sie es sich vorstellen? Der Abstand zwischen uns wird größer, und ich habe schon Sorge, sie in der Menge zu verlieren. Ist sie hier und ebnet mir den Weg aus Solidarität oder aus Mitleid? Bist du hier, Sorais, weil du Bescheid weißt oder weil du etwas herausfinden willst? Ich glaube nicht, dass ich diesen Tag überstehen würde, wenn ich auf mich allein gestellt wäre, der Vergangenheit ausgeliefert, die jeden Moment um die Ecke kommen kann. Da dreht Sorais sich um und schaut nach mir. Dieses breite Lächeln, offen wie eine Wolke. Kommst du?, fragt sie. Egal, was sie weiß oder versteht, was zählt, ist diese Hand, die sich nach meiner ausstreckt. Im rötlichen Schimmer einer Ampel plaudern die Leute über den Sommer. Über den vergangenen, den kommenden. Worte verlieren sich zwischen Mittagssmog und Magengrummeln. Manchmal scheint alles im Leben real, sogar der eigene Körper.

[Magensäfte]

Kann man das Leben genießen, während man trauert? Diese allzu bekannte Frage taucht ein ums andere Mal in der Ewigkeit des Kummers auf. Über Schuld wird viel gesprochen, aber zu wenig über Scham. Die Schuld der Überlebenden kann eine bisweilen gesunde Skepsis wecken, ein womöglich rationales Zögern in Bezug auf Lust, Freude und Gesellschaft. Die Scham dagegen ist eine zugemauerte Tür. Wenige Dinge erfordern mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit für das kleinste Detail als der Selbsthass. Es ist eine minutiöse, erschöpfende Vollzeitbeschäftigung. In der ersten Zeit ihrer Abwesenheit, als die Jahre sich übereinanderstapelten und es unmöglich war, ihren Namen auszusprechen, war es unausweichlich, sich jedwede Aktivität zu untersagen, die den Tanz von Scham und Schmerz unterbrechen könnte. Ein sich endlos wiederholendes Ritual von beinahe religiösen Zügen. Nie bewusst vollzogen, aber immer brutal. Als wir am Tisch sitzen und das Essen kommt, da packt mich diese alte Geißel erneut. Steht es mir zu, diesen frischen Käse zu genießen, diese Kürbisblüten, diese Chilisaucen? Kann ich mir den Genuss dieser pikanten Nudeln wirklich gönnen, dieses gegrillten Tintenfischs, dieses kühlen Mineralwassers? Habe ich das Vertrauen der Freundin an meiner Seite verdient, die mir so blind in dieses Abenteuer folgt? Die Speisen verteilen sich in meinem Mund und bleiben in der Kehle stecken, aber im Gegensatz zu damals vor neunundzwanzig Jahren habe ich gelernt, jeden Bissen bewusst zu kauen und dabei Kiefer, Rachen und Speiseröhre zu kontrollieren. Ich habe gelernt, die Magensäfte in Ruhe ihre Arbeit machen zu lassen, bis die Speisen zu Chymus werden. Das ist Essen. Das ist die Entscheidung, dich weiter zu suchen.

[Ort der Ameisenhügel]

Keine Chance, nach Azcapotzalco zu laufen. Statt öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, rufen wir uns ein Uber. Wir wollen pünktlich vor 18 Uhr im 22. Abschnitt, Direktion 1 von Azcapotzalco sein, noch bevor alle aus der Mittagspause zurückkommen. Wir müssen zur Calle 22 de Febrero, Ecke Castilla Oriente im Maestro-Viertel im Nordosten der Stadt. Soll ich dem Navi folgen?, fragt der Fahrer. Wir sagen unisono Ja, ohne uns vorher verständigt zu haben. Der Fahrer fährt geradeaus über die Avenida Juárez und biegt nach einer ganzen Weile links auf die Eje 2 Norte ab. Die Stadt sieht hier grauer aus, trist ragen die Hochhäuser von Tlatelolco auf. Vielleicht liegt es am abendlichen Lichtwechsel, vielleicht an der Luftverschmutzung oder am verwitterten Anstrich der Gebäude. Ozon. Kohlenmonoxid. Stickoxid. Schwefeldioxid. Vielleicht ist es auch das Leid. Ich habe die Gebäude um die Plaza de las Tres Culturas schon lange nicht mehr gesehen. Hier fand 1968 das Massaker von Tlatelolco statt, bei dem mehrere Hundert Studierende bei Protesten gegen ein immer autoritärer werdendes Regime ermordet wurden. Azcapotzalco ist einer der sechzehn Bezirke von Mexiko-Stadt. Auf Nahuatl bedeutet der Name »Ort der Ameisenhügel«. Dem aztekischen Schöpfungsmythos zufolge hatte der Gott Quetzalcoatl nach der Erschaffung der Fünften Sonne die Neuschöpfung des Menschen zur Aufgabe. Dafür musste er Mictlan betreten, das Reich der Toten, und die Knochen der gestorbenen Männer und Frauen aufsammeln, einen nach dem anderen. Die kleinen, fleißigen Ameisen führten Quetzalcoatl nicht nur in die Unterwelt und halfen ihm, die Knochen der Toten zu bergen, sondern brachten auch die Maiskörner zurück, ohne die Leben, neues Leben, unmöglich gewesen wäre.

Genau wie die Vergangenheit kommt die Angst in verschwommenen Bildern. Wie ein altes Foto zwischen so vielen anderen, körnig durch die stetige minimale Reibung mit anderen Papieren in Schwarz-Weiß. Das Bild überkommt mich plötzlich und mit aller Wucht. Die Ameisen, die einst die Grenze zwischen Leben und Tod passierten, kriechen mir unter die Haut und verbinden Innen und Außen, Geschichte und Ereignis, Mythos und Wunde. Ein Einstich. Ein Riss. Während wir uns der Ermittlungsakte zum Tod meiner Schwester physisch nähern, stürmen die Ameisen meine Organe, attackieren Gewebe und Schleimhäute, um schließlich blitzschnell durch die Öffnungen von Mund, Augen, Nase und Geschlecht zu verschwinden. Sammlerinnen auf, Raubtiere unter der Erde. Die Ameisen, die außer der Antarktis und einiger unwirtlicher Inseln alle Ecken des Planeten besiedelt haben, trippeln jetzt über das feine Netz von Venen und Arterien, den verborgenen Teil der Zunge. Ich muss mich schütteln. Mit den Armen wedeln, die Füße bewegen. Muss die Augen schließen. Und dann weit aufreißen. Blinzeln. Die Zeit zieht sich zusammen. Die Zeit gerät durcheinander. Vor einhundertdreißig Millionen Jahren hat sich eine Wespe in eine Ameise verwandelt und dank der Ausbreitung blühender Pflanzen überlebt. Die Zeit dehnt sich aus. Vor achtzig Millionen Jahren wurde eine Sphecomyrma freyi in Bernstein fixiert, damit sie ebenso viele Millionen Jahre später wiedergefunden werden konnte. Die Zeit löst sich auf. 1966 konnte ein Forschungsteam um E. O. Wilson sie im kontrollierten Licht eines Labors identifizieren. Erstaunte Gesichter. Triumphierendes Lächeln. Wo kommt das denn alles her? Hautflügler, Mimetika, Schwarzwurzel, alle versammelt in Mictlan. Und da laufen sie, in Reih und Glied, und tragen auf dem Schutzpanzer ihres Exoskeletts die Knochen aller Toten.

Vielleicht betreten wir gerade Mictlan, oder wir verlassen es zum ersten Mal. Wie können wir das schon wissen, Sorais?

Sicher ist, dass Azcapotzalco ein Machtzentrum war, während die Tepaneken im fruchtbaren Tal von Mexiko herrschten, bis diese 1428 vom gefürchteten aztekischen Dreibund besiegt wurden. Schwer zu glauben, dass dieser Sitz der Staatsanwaltschaft voller Polizisten und Bürokraten, dieses von Vernachlässigung und Kürzungen zerfressene Gebäude, aus dem Beamte zu Tatorten und zur Untersuchung von Leichen eilen und das Hinterbliebene und Betroffene auf der Suche nach Information betreten, einst das Herzstück eines Imperiums war.

[Ach, herrje]

Die Polizistin, die den Eingang bewacht, schickt uns zum Empfangstresen, wo eine andere Frau uns sagen soll, wo wir hinmüssen. Als ich ihr das Dokument zeige, das uns hierhergeführt hat, schüttelt sie abwägend den Kopf. Sind Sie Liliana?, fragt sie mich. Ich bin sprachlos, kann aber nicht umhin, die Frage ernst zu nehmen. Bin ich Liliana? Kann ich sie sein? Ich schaue die Beamtin nachdenklich an. Sie ist ihre Schwester, sagt Sorais. Die Beamtin entschuldigt sich und liest das Dokument noch einmal. Ach, herrje, sagt sie. Und da ist er wieder, dieser Blick: Ich weiß immer noch nicht, ob das echtes Mitleid ist oder eine Darstellung davon, die man in irgendeinem Handbuch für Kundenberatung lernt. Wir müssen zu Staatsanwältin Martha Patricia Zaragoza Villarruel, aber Staatsanwältin Martha Patricia Zaragoza Villarruel ist noch nicht aus der Mittagspause zurück. Ich bin kurz vor dem Zusammenbruch. Wir kommen gerade vom anderen Ende der Stadt, sagen wir. Ich habe neunundzwanzig Jahre lang auf diesen Moment gewartet. Aber ihre Sekretärin ist hier, unterbricht uns die Beamtin. Sie kann Ihnen sicher weiterhelfen. Wir gehen die Treppen hoch und sehen zwei Männer neue Fliesen auf dem Betonboden verlegen. An der Wand stehen alte Plastikstühle und Metalltische in Gelb und Braun. Wenn ich nicht wüsste, dass dies ein Regierungsgebäude in vollem Betrieb ist, würde ich denken, es ist ein Geflüchtetenlager im Kriegsgebiet. So vieles geschieht in dreißig Jahren. Vor allem so viel Tod. Er gibt keine Ruhe. Eine Frau mit perfekt geschminkten grünen Augen empfängt uns am Eingang zu einem schmalen Flur, der zu einem Büro führt, das wir von hier aus nicht sehen können. Als sie die Nummer des Dokuments in ihr System eingibt, erscheint ein neues Dokument auf dem Bildschirm. Die Akte ist nicht hier, informiert sie uns sachlich. Der Fall wurde im 40. Abschnitt bearbeitet, Direktion 3 von Azcapotzalco.

[In Azcapotzalco]

StA Arlette Irazábal San Miguel

Generalstaatsanwaltschaft

Büroleitung AZ-3

Gemäß Artikel 21 der Politischen Verfassung der Vereinigten Mexikanischen Staaten sowie Artikel 59 und 60 des Gesetzbuches der Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt und Art. 27, §§ III und IV ist bezugnehmend auf Erlass A/300/1827/2019, gezeichnet von MA Joel Mendoza Ornelas, Amtsanwalt in der Abteilung für Dezentrale Ermittlungen, sowie Amtsschreiben 0029882, unterzeichnet von StA Rigoberto Ávila Ordóñez, Sekretär der Staatsanwaltschaft, welcher hierin dem Antrag von Fr. Cristina Rivera Garza stattgibt, selbiger eine Kopie der vollständigen Ermittlungsakte des eingestellten Falls Nr. 40/913/990-07 auszuhändigen.

Mit freundlichen Grüßen

Bezirksstaatsanwältin

[Sind sie echt?]

Wir müssen noch weiter nach Norden. Irazábals Büro ist auf der Avenida de las Culturas, Ecke Eje 5 Norte. Direkt beim Wohnungsbauprojekt El Rosario, nicht zu übersehen, sagt die Sekretärin und schreibt die komplette Adresse auf einen Schmierzettel. Können Sie mir eine Kopie des Schreibens geben?, frage ich sie. Ich wappne mich schon für ihr genervtes Augenrollen, aber stattdessen steht sie auf. Einen Moment, sagt sie. Ich bin gleich wieder da. Ich will alle Schreiben dieses Tages in Kopie haben. Und alle, die mich in der Zukunft noch erwarten. Schlechte Nachrichten archivieren. Die Fenster im zweiten Stock gehen auf einen Park voller kümmerlicher Bäume und kaputter Bänke. Und da, zwischen diesen Ruinen, sehe ich sie zum ersten Mal an diesem Tag. Ihr Haar. Ihre langen Schritte. Entschieden in Richtung Unendlichkeit. Ich bin drauf und dran, ihren Namen zu rufen. Ich will ihren Namen rufen, Liliana, und ihr winken. Aber wir müssen weiter.

Draußen ragen die grauen Betonwände in die Höhe. Es gibt kein einziges Naturschutzgebiet in den 2723 Straßenblöcken, die diesen Bezirk ausmachen. Keine heimischen Wildpflanzen in den vierundfünfzig Parks in Azcapotzalco, nur Weiden und verpflanzte Pinien. Der einzige Fluss in dieser Gegend, der Río Los Remedios, ist voller Müll und Industrieabfälle. Dieser Fluss ist ein Grab: So viele Frauenkörper sind hier entsorgt und weiter flussab geborgen worden, zwischen alten Fabrikgeländen und urbanen Brachen. Unter den wenigen Grünanlagen hier finden sich der Tezozómoc-Park, der Alameda-Norte-Park bei der Metrostation Ferrería, die Plaza Hidalgo und der Campus der Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), der 1974 eröffnet wurde. Das ist Lilianas Gegend. All das hier hat sie gesehen. Die Vögel, die uns beim 40. Abschnitt begrüßen, sind ihre Vögel. Wie passen sie in diese Trostlosigkeit? Von welch fernem unbekannten Ort wurden sie hierher verpflanzt? Wie überleben sie?

Sind sie echt?

[Keine Akte ist unsterblich]

Ein über seine Tastatur gebeugter Mann informiert uns darüber, dass Staatsanwältin Irazábal nicht da ist, aber wahrscheinlich noch mal wiederkommt. So gegen 19:30 Uhr. Oder später. Vielleicht. Sie ist bei einer Veranstaltung in einer Schule in der Nachbarschaft. Können wir warten?, bitte ich Sorais. Klar, sagt sie. Im Wartezimmer ein paar Reihen orangefarbener Plastikstühle. Werbeplakate. Resopaltische. Das also ist der Sitz der Staatsanwaltschaft im 40. Abschnitt. Kommst du mit raus, eine rauchen?, fragt Sorais. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wie fühlst du dich?, fragt sie, als wir uns draußen auf die Bordsteinkante hocken wie zwei gealterte Teenager. Zwei Frauen, denen Schicklichkeiten gerade nicht so wichtig sind.

Der Rauch mischt sich ins langsam abnehmende Abendlicht. Aus dem Nichts taucht eine Frau auf und wirft hinter uns etwas in einen großen Mülleimer. Vorsicht vor den Krabbeltieren, sagt sie. Was für Krabbeltiere?, frage ich. Ohrenkneifer, zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was Ohrenkneifer machen, fahre mir aber sofort mechanisch über den Rücken und stopfe meine Bluse in die Hose. Da steht die Frau schon wie teleportiert neben zwei Polizisten auf dem Parkplatz von Abschnitt 40. Sie zündet sich eine Zigarette an und reckt ihr Gesicht gen Himmel, um den Rauch auszustoßen, genau wie Sorais. Kohlenmonoxid. Ozon. Schwefeldioxid. Weiter hinten die Fabriken, deren unzählige, glühende Lichter gerade angeknipst wurden. Spätschicht. Und über allem diese wilde Weite des abendlichen Himmels. Hier, unter der Krone des Baumes und dem Gesang unsichtbarer Vögel, sind wir behütet. Hier können wir von Liebe sprechen. Wer weiß, was drüben ist. Drüben das Gesetz, das Revier der Angst, das Gebiet der Strafe. Aber wir sind nicht drüben, wir sind hier. Adverb des Ortes. Betreten wir Mictlan, oder verlassen wir es zum ersten Mal? Hier, in diesem Viertel, ist meine Schwester gestorben. Korrigiere: Hier wurde meine Schwester ermordet. Laut Haftbefehl hat er sie hier ermordet. Am Morgen des 16. Juli 1990 fuhren zwei oder drei Polizeibeamte von diesem Gebäude aus zur Calle Mimosa 658 in der Colonia Pasteros. Ein Notruf. Eine aufgewühlte Nachbarschaft. Auch der Journalist Tomás Rojas Madrid, der über den Fall berichtet hat, wird durch diese Tür geeilt sein. Die Berichte der Gerichtsmedizin, Fotos und Zeugenaussagen landeten hier. Irgendwann ist hier die Ermittlungsakte 40/913/990-07 durch viele Hände gegangen. Hier wurden ausreichend Beweise gesammelt, um einen Richter dazu zu veranlassen, einen Haftbefehl gegen Ángel González Ramos auszusprechen, der flüchtete und nie gefasst wurde. Bis heute musste er sich nicht vor Gericht verantworten, nie für sein Verbrechen bezahlen.

Vielleicht war auch ich vor neunundzwanzig Jahren hier.

Eine Mitarbeiterin von Staatsanwältin Irazábal bittet uns an ihren Schreibtisch. Sie hat wohl Mitleid mit uns. Ihre Chefin hat die Akte nicht, nach der wir suchen, erklärt sie uns überaus geduldig. Ihre Chefin ist Leiterin der Abteilung für ungeklärte Kriminalfälle. Wenn man Sie hierhergeschickt hat, dann in der Hoffnung, dass die Akte dieses so lange zurückliegenden Falles hier aufbewahrt wurde. Hoffnung, höre ich. Schauen Sie, sagt sie und zeigt auf ihren Bildschirm. Sie gibt ein Passwort ein und dann die Aktennummer. Das System kennt diese Nummer nicht mehr, sehen Sie? Wir sehen es. Als ich vor elf Jahren hier angefangen habe, wurde das gesamte Ablagesystem modernisiert, erklärt sie uns. Und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Aber Akten müssen doch aufbewahrt werden, oder nicht?, frage ich. Ich dachte, alle Akten landen irgendwann in irgendeinem staatlichen Archiv. Sicher, sagt sie, aber auch da gibt es eine bestimmte Verweildauer. Die Akten können ja nicht bis in alle Ewigkeit aufbewahrt werden. Sie schaut mir in die Augen. Keine Akte ist unsterblich, wissen Sie. Ich blinzle nicht, als mir die Luft wegbleibt. Ich kann mich kaum rühren, als eine ganze Armee Ameisen über meinen Körper krabbelt. Mir wird brennend heiß und gleich darauf eiskalt, als ich begreife, dass die offizielle Spur des Lebens meiner Schwester mit dieser Akte für immer verschwunden ist. Ohne diese Akte reduziert sich ihre Existenz auf Erden praktisch auf nichts. Die Erinnerung an sie wird ausgelöscht. In Zukunft, sage ich mir, während ich versuche, dem Augenblick zu entfliehen, werde ich mich daran erinnern, dass dies der Moment war, in dem ich erkannt habe, dass ich schreiben muss, um diese Akte zu ersetzen, die vielleicht für immer unauffindbar bleibt. Ich habe gar keine andere Wahl. In Zukunft werde ich sagen, dass dies der Moment war, in dem ich entschieden habe, durch Schreiben dem Staat zu trotzen.

Sie können gerne auf die Staatsanwältin warten, wenn sie es Ihnen genauer erklären soll, sagt die Frau erschöpft.

[Ein Vergewaltiger auf deinem Weg]

Der Femizid wurde in Mexiko erst am 14. Juni 2012 als solcher anerkannt, indem er als Straftatbestand in das Bundesstrafgesetzbuch aufgenommen wurde. »Artikel 325: Ein Femizid ist die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts.« Vor diesem Datum wurden Femizide als »Verbrechen aus Leidenschaft« bezeichnet. Die Opfer waren leichte Mädchen und ungezogene, gotteslästernde Frauen. Femizide hatten viele Namen: Warum muss sie sich auch so anziehen? Oder: Frauen müssen sich erst einmal selbst respektieren lernen. Sie wird schon irgendwas gemacht haben, um so zu enden. Ihre Eltern sind schuld. Sie hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Sie hat es verdient. Die Lücken der Sprache sind gigantisch, sie fesseln uns, erdrücken uns, strangulieren uns, erschießen uns, enthäuten uns, verstümmeln und verdammen uns. Als das feministische Kollektiv Las Tesis am Internationalen Tag gegen geschlechtsspezifische Gewalt 2019 im Zentrum von Santiago de Chile zum ersten Mal die Performance »Ein Vergewaltiger auf deinem Weg« aufführte, war die Resonanz darauf weltweit überwältigend. Und es war nicht meine Schuld, / egal, wo ich war / oder welche Kleidung ich trug. So klare, vernichtende Worte. Wir kannten diesen Diskurs schon von Aktivist:innen und Betroffenen, die diese Sprache in Gerichtssälen und auf Versammlungen benutzten, bei Demos und am Esstisch, aber so deutlich wie in diesem Winter 2019 war er noch nie zu hören gewesen. So kraftvoll, scharf wie ein Messer. Überwältigend wahr. Das Patriarchat ist ein Richter, / der uns verurteilt für unsere Geburt / und unsere Strafe / ist die Gewalt, die du siehst.

Als ich das erste Mal wegen eines Termins bei der Staatsanwaltschaft angerufen habe, wollten die wissen, was ich suche, erzähle ich Sorais. Sie raucht hingebungsvoll konzentriert, und die Art, wie sie ihre Zigarette hält, zum Mund führt und sanft zwischen die Lippen klemmt, hat etwas sehr Sinnliches. Ich wusste erst gar nicht, was ich sagen soll. Hab rumgestottert und gezögert. Und dann habe ich geantwortet, ich suche ihre Akte. Der Rauch in der Luft. Der Geruch von etwas sehr Altem zwischen uns. Weiter nichts? Die Stimme am anderen Ende der Leitung hat so erstaunt geklungen. Es ist Femizid. / Straflosigkeit für meinen Mörder. / Es ist Verschwindenlassen. / Es ist Vergewaltigung. Und in dem Moment, während dieses Anrufs, habe ich realisiert, wie wenig ich forderte. Das war zu wenig: eine Akte. Doch, sagte ich, plötzlich hastig vor Sorge, der Mann am anderen Ende könnte einfach auflegen. Doch. Ich will noch etwas anderes. Der Vergewaltiger bist du. Die Rauchschwaden wabern empor und verlieren sich langsam in der Luft. Ich will den Mörder finden, und ich will, dass er für sein Verbrechen bezahlt. Dann verstummte ich und musste schlucken. Ich will Gerechtigkeit, sagte ich schließlich. Und dann gleich noch mal, und das Echo so vieler Stimmen hallte in meinem Kopf. Also sagte ich es ein drittes Mal, und dieses Mal klang es ganz klar und kraftvoll. Der oppressive Staat ist ein Macho, ein Vergewaltiger. Ich will Gerechtigkeit. Es war nicht ihre Schuld, / egal, wo sie war / oder welche Kleidung sie trug. Ich will Gerechtigkeit für meine Schwester. Der Vergewaltiger bist du.

Manchmal braucht es neunundzwanzig Jahre, um etwas laut auszusprechen, etwas laut und deutlich zu einem Repräsentanten der Staatsgewalt zu sagen: Ich will Gerechtigkeit. Manchmal braucht es eine Ewigkeit, um nach Azcapotzalco zurückzukehren und voller Furcht und Unglauben unter der schützenden Krone eines Baumes dem unwahrscheinlichen Gesang von ein paar Vögeln zu lauschen.