Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Joe

- Sprache: Spanisch

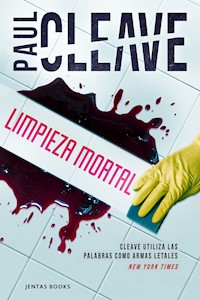

Un bestseller internacional y uno de los libros más vendidos en la historia de Nueva Zelanda, la oscura novela de suspenso de Paul Cleave es una obra maestra brillante y sangrienta. Joe tiene todo en su sencilla vida bajo control: tanto su trabajo diurno como empleado de la limpieza del departamento de policía como su «trabajo nocturno». No le inquietan las noticias diarias sobre el Carnicero de Christchurch, quien, según dicen, ha asesinado a siete mujeres. Pero Joe sabe que sólo ha matado a seis. Lo sabe a ciencia cierta, y está decidido a encontrar al imitador. Lo castigará por esa víctima, y luego lo incriminará por las otras seis. Es el plan perfecto, porque Joe ya sabe que él es más listo que la policía. Todo lo que necesita ahora es ocuparse de las mujeres que se interponen en su camino, incluida su extraña y sobreprotectora madre y Sally, la empleada de mantenimiento, quien lo ve como a un sustituto de su hermano muerto. También está la misteriosa Melissa, la única mujer que lo ha entendido, pero cuyas fantasías de chantaje y tortura no tienen cabida en la investigación de Joe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 597

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Limpieza mortal

Limpieza mortal

Título original: The Cleaner

© 2013 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.

© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

Traducción, Carmen Bordeu

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1234-1

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

––

Para Quinn,

Te seguimos extrañando, amigo.

CAPÍTULO UNO

Detengo el coche en el sendero de entrada. Me reclino. Intento relajarme. Juro por Dios que hoy debe hacer por los menos treinta y cinco grados. El calor de Christchurch. Un clima esquizofrénico. El sudor gotea de mi cuerpo. Mis dedos están pegajosos como caucho húmedo. Me inclino hacia adelante y giro las llaves en el contacto, cojo mi maletín y salgo del coche. En estos sitios, el aire acondicionado funciona de verdad. Llego a la puerta principal y fuerzo la cerradura. Respiro con alivio cuando entro.

Voy a la cocina. Oigo que Ángela está en la ducha arriba. La molestaré más tarde. Por ahora, necesito un trago. Me dirijo a la nevera. Tiene una puerta de acero inoxidable en la que mi reflejo parece un fantasma. Abro la puerta y me pongo en cuclillas frente a ella durante casi un minuto, disfrutando del aire frío. La nevera me ofrece cerveza y Coca-Cola. Cojo una cerveza, desenrosco la tapa y me siento a la mesa. No soy un gran bebedor, pero me acabo la botella en unos veinte segundos. La nevera me ofrece otra botella. ¿Quién soy yo para decir que no? Me reclino en la silla. Apoyo los pies sobre la mesa. Considero la posibilidad de quitarme los zapatos. ¿Conoces esa sensación? Un día de calor en el trabajo. Estresado durante ocho horas. Luego te sientas, los pies en el aire, la cerveza en la mano, y te quitas los zapatos.

Pura felicidad.

Mientras escucho la ducha en la planta superior, doy un sorbo despreocupado a mi segunda cerveza del año. Tardo cinco minutos en terminar esta, y ahora tengo hambre. Vuelvo a la nevera y al trozo de pizza fría que espié en mi primera visita. Me encojo de hombros. ¿Por qué no? No es que tenga que cuidar mi peso.

Me vuelvo a sentar a la mesa. Los pies en el aire. Una vez que te quitas los zapatos, se aplica lo mismo a la pizza que a la cerveza. Pero en este momento, no tengo tiempo. Devoro la pizza, recojo mi maletín y subo las escaleras. El equipo de música en el dormitorio está emitiendo una canción que reconozco, pero no me acuerdo cómo se llama. Lo mismo ocurre con el artista. Sin embargo, me sorprendo a mí mismo tarareando mientras dejo el maletín en la cama: sé que la melodía me quedará grabada en la mente durante horas. Me siento junto al maletín. Lo abro. Saco el periódico. La primera página despliega el tipo de noticias que hacen que los periódicos se vendan. A menudo me pregunto si los medios de comunicación inventan la mitad de estas cosas sólo para inflar las ventas. Está claro que hay un mercado para eso.

Oigo que se apaga la ducha, pero lo ignoro; prefiero leer el periódico. Es un artículo sobre un tipo que ha estado aterrorizando la ciudad. Matando mujeres. Torturas. Violación. Homicidios. El material del que están hechas las películas. Transcurren un par de minutos y todavía estoy sentado leyendo cuando Ángela, secándose el cabello con una toalla, sale del baño rodeada de vapor blanco y olor a loción para la piel.

Bajo el periódico y sonrío.

Ella me mira.

—¿Quién coño eres tú? —pregunta.

CAPÍTULO DOS

Con apenas unas pocas horas de vida, el sol va camino al horizonte y la enceguece con su luz, haciendo que gotas de sudor corran por el interior de su vestido y humedezcan la tela. El resplandor se refleja en la lápida de granito pulido y la obliga a entrecerrar los ojos, pero ella se niega a apartar la vista de las letras que han estado grabadas allí durante los últimos cinco años. La brillante luz le hace llorar los ojos; no es que le importe; siempre que viene aquí le lloran los ojos.

Debería haber traído las gafas de sol. Debería haberse puesto un vestido más ligero. Debería haber hecho más para evitar que él muriera.

Sally aprieta el crucifijo que cuelga de su cuello y los cuatro extremos se clavan con fuerza en la palma de su mano. No recuerda la última vez que se lo quitó, y teme que si lo hiciera, se haría un ovillo y no pararía de llorar, y pasaría el resto de sus días sin poder funcionar.

Lo tenía con ella cuando los médicos del hospital le dieron la noticia a su familia. Lo aferró con fuerza cuando la sentaron y, con rostros sombríos, le repitieron lo que les habían dicho a incontables familias que sabían que sus seres queridos se estaban muriendo pero que aún mantenían la esperanza. Colgaba sobre su corazón cuando condujo a sus padres a la funeraria, se sentaron con el gerente y, frente a tazas de té y café intactas, miraron folletos de ataúdes y pasaron las páginas brillantes para tratar de elegir algo que le sentara bien a su hermano muerto. Tuvieron que hacer lo mismo con el traje. La moda no perdonaba ni en la muerte. Los trajes en los catálogos estaban fotografiados en maniquíes; habría sido de mal gusto que los llevaran hombres despreocupados y sonrientes que intentaban parecer sexy.

Desde entonces, Sally ha llevado consigo el crucifijo todos los días; lo ha usado como guía, lo ha utilizado para recordarse a sí misma que Martin está ahora en un lugar mejor y que la vida no es tan mala como parece.

Ha estado con la vista clavada en la tumba durante los últimos cuarenta minutos, incapaz de moverse. A quince metros de distancia, un conjunto de robles forma una barrera parcial entre ella y un pequeño lago que calcula que ha de estar situado casi en el centro del cementerio. Hace unos meses encontraron unos cadáveres en ese lago. De vez en cuando, el viento del noroeste arranca una bellota de una rama y la arroja contra una lápida con un chasquido como el de un dedo al romperse. El cementerio es una extensión de césped exuberante con lápidas de cemento y en este momento, está en gran parte desierto, salvo por un puñado de personas de pie delante de las lápidas, todas ellas con sus propias tragedias. Se pregunta si durante el día se congregarán más personas, si el cementerio tendrá horas pico de tráfico. Espera que sí. No le gusta la idea de que la gente se muera y los demás las olviden. El césped está más alto de lo habitual, y desprolijo alrededor de las lápidas y los árboles. Hasta los jardines están cubiertos de maleza. Solía haber un cuidador que manejaba regularmente una cortadora de césped como un coche de carreras a través de las filas de tumbas, pero luego se jubiló o se murió, no recuerda bien, y en los meses siguientes, la naturaleza ha estado reclamando la tierra.

Ni siquiera sabe por qué está pensando estas cosas. Cuidadores que mueren, horas pico de tránsito, gente que se olvida de los muertos. Siempre se pone así cuando viene aquí. Morbosa, confundida, como si alguien hubiera puesto sus pensamientos en una coctelera y los hubiera agitado con fuerza. Le gusta venir al menos una vez al mes, si es que gustar es una palabra apropiada. Siempre, siempre sin excepción, viene para el aniversario de la muerte de Martin, que es hoy. Mañana habría sido su cumpleaños. O todavía lo es. No está segura de cómo es eso una vez que uno está bajo tierra. Por alguna razón que no puede explicar, nunca viene para su cumpleaños. Está segura de que provocaría el mismo resultado que si se quitara el crucifijo. Sus padres han venido más temprano, lo adivina por las flores frescas junto a las de ella. Nunca viene aquí con ellos. Eso es algo que tampoco puede explicar, ni siquiera a sí misma.

Cierra los ojos por un instante. Siempre que viene a este lugar acaba pensando en lo que no puede entender. En cuanto se va, las cosas vuelven a mejorar. Se inclina, acaricia las flores que están frente a la lápida y desliza los dedos por las letras. Su hermano tenía quince años cuando murió. Le faltaba un día para cumplir dieciséis. Un día de diferencia entre su cumpleaños y el día de su muerte. Tal vez ni siquiera eso. Tal vez apenas medio día. ¿Cómo puede tener sentido que muriera a los quince, casi dieciséis años? Las otras personas enterradas en este sitio tienen un promedio de sesenta y dos años. Lo sabe porque hizo la cuenta. Caminó de tumba en tumba, anotando los números en una calculadora, y luego los dividió. Tenía curiosidad. Curiosidad por saber cuántos años le habían sido arrebatados a Martin. Sus quince o dieciséis años en esta tierra fueron especiales, y el hecho de que fuera discapacitado mental había sido en realidad una bendición. Había enriquecido la vida de ella y la de sus padres. Él sabía que era diferente, sabía que era discapacitado, pero nunca entendió cuál era el problema. Para él, la vida era toda diversión. ¿Qué podía haber de malo en eso?

Sally nunca ha encontrado respuestas a sus preguntas, no aquí, ni siquiera después de marcharse del lugar. En eso, nada cambiará nunca

Después de una hora, se aleja de la tumba. Quiere contarle a su hermano muerto sobre el hombre con quien trabaja, que en muchos aspectos le recuerda a Martin. Tiene un corazón puro y una inocencia infantil idéntica a la de Martin. Quiere contarle a su hermano sobre esto, pero se marcha sin decir nada.

Sale del cementerio pensando en Martin. Incluso antes de llegar al coche, el crucifijo empieza a aliviar su dolor.

CAPÍTULO TRES

El periódico ya no me despierta ningún interés. ¿Para qué leer las noticias, cuando soy yo quien las protagonizo? Así que lo doblo por la mitad y lo pongo en la cama a mi lado. Tengo tinta de periódico en los dedos. Me los limpio en la colcha mientras estudio a Angela. Tiene una expresión como si estuviera tratando de digerir una noticia muy mala, como si su padre acabara de ser atropellado por un coche o se hubiera quedado sin perfume. Observo su toalla, que le cuelga del cuerpo. Se ve muy bonita de pie allí, casi desnuda.

—Soy Joe —digo y extiendo la mano hacia mi maletín. Selecciono el segundo cuchillo más grande que tengo allí. Una hoja con un delicado diseño suizo. Lo sostengo en alto. Ambos podemos verlo. Ella lo ve más grande, aunque yo estoy más cerca. Es una cuestión de perspectiva.

»Quizás hayas leído sobre mí. Soy noticia de primera plana.

Ángela es una mujer alta, con piernas muy largas y cabello rubio, por supuesto natural, que cae hasta encontrarse con ellas. Tiene una linda figura, con todas las formas y curvas adecuadas que me han traído aquí. Un rostro atractivo que podría estar en publicidades de lentes de contacto o lápiz de labios en las revistas. Ojos azules llenos de vida y, en este momento, llenos de miedo. El miedo en sus ojos me excita. El miedo en sus ojos sugiere que sí, que ha leído sobre mí, hasta es probable que haya oído hablar de mí en la radio y haya visto las noticias sobre mí en la televisión.

Comienza a sacudir la cabeza, como si respondiera que no a un montón de preguntas a las que aún no he llegado. Gotas de agua vuelan a izquierda y derecha, como si estuviera lloviendo adentro y de manera horizontal. Su pelo se agita detrás de ella; las puntas mojadas golpean las paredes y el marco de la puerta. Luego el cabello realiza un giro, cae sobre su rostro, y se le queda pegado. Además, está caminando hacia atrás, como si tuviera un lugar mejor donde estar.

—¿Qué... qué quieres? —pregunta. Todo el enojo lleno de confianza de su primera pregunta sobre quién era yo desapareció en el instante en que vio el cuchillo.

Me encojo de hombros. Se me ocurren varias cosas que quiero. Una linda casa. Un buen coche. Su equipo de música sigue tocando la misma canción... nuestra canción, ahora. Sí. No diría que no a un buen equipo de música.

Pero ella no puede proporcionarme nada de eso. Ojalá pudiera, pero la vida no es tan simple. Decido guardarme esto para mí. Ya habrá tiempo para hablar más tarde.

»Por favor, por favor. Sólo. Vete.

He escuchado esto tantas veces que casi bostezo, pero no lo hago, porque soy un tipo educado.

—Estás siendo una mala anfitriona —le reprocho con cortesía.

—Eres un chiflado. Voy a llamar a la... eh.... policía.

¿Puede ser tan estúpida? ¿Cree que voy a quedarme aquí sin hacer nada mientras ella coge el teléfono y marca para pedir ayuda? Tal vez me reclinaré en la cama y haré el crucigrama en mi periódico mientras vienen a arrestarme. Empiezo a sacudir la cabeza, como ella hizo antes, solo que con el cabello seco.

—Podrías intentarlo —la aliento— si el teléfono estuviera en la base. —Que no está. Me lo llevé mientras comía mi pizza. La pizza de ella.

Se da la vuelta y corre hacia el baño cuando avanzo hacia ella. Es rápida. Yo soy rápido. Lanzo el cuchillo. La hoja sube, la hoja baja. El truco para lanzar un cuchillo radica en el equilibrio... si eres un profesional. Si no lo eres, todo se reduce a la suerte. Ambos estamos esperando un poco de suerte en este momento. La hoja roza el lado de su brazo, golpea contra la pared y cae al suelo mientras ella rodea la puerta del baño. La cierra de golpe y le pone llave, pero yo no me detengo, sino que arremeto de costado contra ella. La puerta apenas traquetea en el marco.

Retrocedo unos pasos. Siempre puedo volver a casa. Recoger mis cosas. Cerrar el maletín. Quitarme los guantes de látex. Y marcharme. Pero no puedo. Tengo un apego tanto por mi cuchillo como por mi anonimato. Eso significa que tengo que quedarme. Además, soy un optimista de corazón... no soy de los que se dan por vencidos.

Ella empieza a pedir ayuda a gritos. Pero los vecinos no van a oírla. Lo sé porque hice mis deberes antes de venir. La casa queda en el fondo del lote y la parte trasera da a un campo, estamos en el último piso, y ninguno de los vecinos cercanos está en casa. Todo es cuestión de deberes. Para tener éxito en cualquier cosa de la vida, tienes que hacer los deberes. Es algo que nunca está de más enfatizar.

Cruzo la habitación y selecciono otro cuchillo. Este es el más grande. Estoy a punto de volver al baño cuando una gata entra en la habitación. La muy maldita es muy simpática. Me inclino y la acaricio. Se aprieta un poco contra mi mano y empieza a ronronear. La levanto.

De vuelta en la puerta del baño, le grito a Ángela.

—Sal de ahí o le romperé el cuello a tu gata.

—Por favor, no le hagas daño.

—La decisión es tuya.

Así que ahora estoy esperando. Como hacen todos los hombres cuando las mujeres están en el baño. Al menos no está gritando. Rasco a Minina debajo de su cuello blando. Ya no ronronea.

—Por favor, ¿qué quieres?

Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, siempre me decía que fuera sincero. Pero a veces no es el enfoque correcto.

—Sólo hablar —miento.

—¿Vas a matarme?

Sacudo la cabeza con incredulidad. Mujeres, ¿eh?

—No.

La cerradura produce un tintineo cuando se destraba la puerta del baño. Ángela está dispuesta a correr un riesgo conmigo antes de que maten a su gata. Puede que le resulte caro.

La puerta comienza a abrirse con lentitud. Estoy inmóvil, demasiado sorprendido por su estupidez, que aumenta con cada segundo, para poder moverme. Cuando la puerta se abre lo suficiente, dejo caer a Minina en el suelo. Aterriza sobre un colchón de pelo, con la cabeza torcida hacia un lado y las patas que apuntan en todas direcciones, como si tratara de señalar el motivo. Angela ve la gata, pero no tiene oportunidad de gritar. Empujo mi cuerpo contra la puerta y ella no tiene tanta fuerza para soportar la presión. La puerta se afloja cuando Ángela pierde el equilibrio. Cae contra la ducha, y la toalla se desliza de sus manos.

Entro en el baño. El espejo sigue empañado por el vapor. La cortina de la ducha tiene dibujos de varias patos de goma que me sonríen. Apuntan todos en la misma dirección y son uniformes, como si estuvieran nadando hacia la guerra. Angela vuelve a la rutina de los gritos, que no le ha servido de nada hasta ahora y tampoco le sirve esta vez. La arrastro al dormitorio y tengo que golpearla un par de veces para que acepte colaborar con el plan. Intenta detenerme, pero yo tengo más experiencia en someter mujeres que ella en defensa personal. Sus ojos se ponen en blanco y la muy atrevida se desmaya.

El equipo de música sigue sonando. Tal vez cuando todo esto termine me lo lleve a casa. Levanto a Ángela y la dejo caer sobre la cama, luego la hago rodar sobre la espalda. Me muevo por el dormitorio, quito las fotografías de su familia de las paredes y volteo boca abajo las que están en los alféizares de las ventanas y los estantes. La última que miro es una foto de su esposo y sus dos hijos. Calculo que él tendrá pronto la custodia completa.

El siguiente paso que doy hacia el romance es colocar mi Glock nueve milímetros automática en la mesita de noche para que esté al alcance de la mano. Una hermosa pieza. La compré hace cuatro años cuando empecé a trabajar. Me costó tres mil dólares. Las armas en el mercado negro son siempre más caras, pero anónimas. Le robé el dinero a mi madre, quien culpó a los niños del barrio. Es una de esas mujeres locas que tienen miedo de usar los bancos porque sospecha de los gerentes de banco. El arma es por si el esposo llega a casa temprano. O por si aparece un vecino. Tal vez Ángela tenga una aventura. Tal vez su amante está deteniendo el coche en la calle ahora mismo.

Mi Glock es como una píldora mágica: curará todas las posibilidades.

Cojo el teléfono de la pared. Arranco el cable por el extremo y lo uso para sujetarle las manos. No quiero que se sacuda demasiado. Le ato las manos al cabecero de la cama.

Estoy terminando de atarle los pies con su ropa interior cuando se despierta. Se da cuenta de tres cosas a la vez. La primera es que yo sigo aquí y esto no es un sueño. La segunda es que está desnuda. La tercera es que está atada a la cama con los brazos y las piernas en cruz. Puedo ver cómo chequea estas tres cosas en esta gran lista mental que tiene. Uno. Dos. Tres.

A partir de ahí se da cuenta de cosas que todavía no han sucedido. Cuatro. Cinco. Y seis. Puedo ver su imaginación descontrolada. Los músculos están tirando de su cara mientras considera preguntarme algo. Sus ojos van de un lado a otro en tanto se esfuerza por decidir en qué parte de mí debe concentrarse. El sudor hace brillar su frente. Puedo verla cogiendo palancas en su mente, intentando descifrar cuál de ellas agarrar para que le muestre las opciones. La veo asirse de todas ellas, pero las palancas se desprenden y se les quedan en las manos.

Le enseño de nuevo mi cuchillo. Sus ojos se detienen en la hoja.

—¿Ves esto?

Asiente. Sí, lo ve. También está llorando.

Coloco la punta de la hoja en su mejilla y le pido que abra la boca. Se vuelve ansiosa por ayudar cuando la hoja empieza a herirla. Me estiro para coger mi maletín, saco un huevo y se lo meto en la boca. Cuando hay aceptación, la cooperación nunca tarda en llegar. El huevo no es nada anormal, sólo un huevo común sin hervir. Lo bueno de los huevos es que aportan muchas proteínas. También son buenos como mordazas.

»Si te molesta, avísame —agrego.

Ella no dice nada. Es obvio que no le molesta.

Me dirijo al baño, busco la toalla, la tomo y regreso para cubrirle la cara con ella. Me quito la ropa y me subo a la cama. Ella apenas se mueve, no se queja, sigue llorando hasta que ya no puede llorar más. Cuando terminamos y salgo de la cama, descubro que en algún momento el huevo se ha deslizado hasta la parte posterior de su boca y la ha ahogado con éxito. Esto explica las arcadas que oí y que, en su momento, confundí con otra cosa. Ups.

Me ducho, me visto y recojo mis cosas. Los rostros en las fotografías a lo largo de la escalera me observan mientras bajo. Estoy como esperando que me digan algo o al menos, que se quejen de algo que he hecho aquí. Cuando salgo y me alejo de ellas, me invade un alivio tibio y reconfortante.

El alivio dura poco, y en los segundos siguientes, empiezo a sentirme mal. Bajo la mirada y observo mis pies al caminar. Sí. Me siento mal. Deprimido. Las cosas no salieron como deberían haber salido y terminé cobrándome una vida. Me detengo en el jardín y corto una flor de un rosal. Me la llevo a la nariz y huelo los pétalos, pero no consigue arrancarme una sonrisa. Me pincho un dedo con una espina y me lo llevo a la boca. El sabor de la sangre empieza a sustituir el sabor de Ángela.

Me guardo la flor en el bolsillo y me dirijo a su coche. Todavía hay sol, pero ahora está más bajo y brilla directamente en mis ojos. El día ha refrescado, así que tal vez el calor que siento no es del sol, sino que está dentro de mí. Quiero sonreír. Quiero disfrutar de lo que queda del día, pero no puedo.

Me he cobrado una vida.

Pobre Minina.

Pobre gatita.

A veces hay que usar a los animales como herramientas. No es mi lugar en este loco y confuso universo cuestionar eso. Sin embargo, no puedo evitar sentirme mal por haberle roto el cuello a la pequeña gata.

Entro en el coche de Angela y tengo que subirme al jardín delantero para eludir el coche robado aparcado en el sendero de entrada. Es un buen coche... tiene un par de años como mucho. Ojalá pudiera quedármelo. La casa de fotografía perfecta que representa una vida familiar perfecta se va haciendo más pequeña en mi espejo retrovisor. Cuando miro hacia atrás, el césped bien cuidado que ya no puedo oler parece un campo de minigolf. La rosa de ese jardín se siente tibia en mi bolsillo. Paso junto a tres o cuatro coches aparcados. La gente está caminando por los senderos de entrada y llegando a casa. Dos ancianas hablan por encima de una cerca baja sobre lo que sea que las mujeres mayores enfrentan en la vida. Otra anciana de rodillas está pintando su buzón. Un chico joven está entregando el periódico de la comunidad. La gente está a gusto aquí, y en paz. No me conocen y no prestan atención mientras paso por sus ventanas y dejo atrás sus vidas.

Técnicamente, nos estamos acercando a la etapa media del otoño, pero nadie le ha avisado a la Madre Naturaleza, por lo que todos seguimos experimentando el calor del verano. Hace más de un mes que no llueve. Ninguno de los árboles se está preparando para el invierno y perdiendo sus hojas. En este preciso instante, una brisa ligera hace susurrar las hojas sobre mí. Una hilera de abedules a ambos lados de la calle forma un arco en lo alto, donde las ramas se encuentran como dedos entrelazados. Los pájaros juegan allí arriba. A lo lejos, oigo cómo los cortadores de césped dan por concluida la tarde e iniciado el anochecer. Va a ser una noche hermosa. Va a ser el tipo de noche en la que me siento feliz de estar vivo. El tipo de noche por la que los veranos de Nueva Zelanda son famosos. Sólo que por lo general no en abril.

Por fin, empiezo a relajarme. Enciendo el estéreo del coche y escucho la misma maldita canción que estaba sonando en la casa de Ángela. ¿Cuántas posibilidades hay? Tarareo y canto mientras se hace de noche. Mis pensamientos pasan de Minina a Angela, y sólo entonces mi rostro recupera la sonrisa.

CAPÍTULO CUATRO

Vivo en un complejo de apartamentos que valdría más si se vendiera como chatarra. Debido a su ubicación, nunca lo demolerán ni lo reemplazarán, ya que un complejo de apartamentos nuevo no generaría más renta. No es precisamente la peor parte de la ciudad, según los que viven aquí, pero lo es según todos los demás. Es apenas habitable, pero es barato, y eso lo compensa. El complejo tiene cuatro plantas, cubre casi toda una manzana, y yo vivo en el último piso, que me ofrece la mayor parte de una vista muy deprimente. En total creo que hay unos treinta apartamentos.

No veo a ninguno de mis vecinos mientras subo las escaleras, pero esto no es ni malo ni raro. Me sorprendo pensando en la pobre Minina mientras abro la puerta y entro. Mi apartamento tiene dos habitaciones. Una de ellas es un baño, y la otra una combinación de todo lo demás. La nevera y la cocina parecen tan viejas que dudo que la datación de carbono podría determinar su edad. Los suelos están desnudos y tengo que usar zapatos todo el tiempo para evitar las astillas. Las paredes están cubiertas por un papel tapiz gris oscuro barato que está tan seco que cada vez que abro la puerta y se genera una corriente, se rompe un poquito más. Varios bordes se han desprendido y cuelgan como lenguas aplanadas. La vista más allá de un par de ventanas en una pared consiste en cables eléctricos y coches quemados. Tengo una vieja lavadora con un ciclo de centrifugado ruidoso, y colgada de la pared sobre ella hay una secadora igual de ruidosa. A lo largo de la ventana hay una soga donde cuelgo la ropa durante el verano. No hay nada colgado allí ahora.

Tengo una cama individual, un televisor pequeño, un reproductor de DVD y algunos muebles básicos de esos que se venden en cajas con instrucciones de montaje en seis idiomas diferentes. Todos están un poco torcidos, pero como nunca vienen visitas, no he tenido ninguna queja. Algunas novelas románticas que he leído están tiradas sobre el sofá. Las cubiertas están llenas de hombres de aspecto fuerte y mujeres de aspecto débil. Arrojo mi maletín encima de ellas antes de chequear el contestador automático. La luz parpadea, así que pulso el botón de reproducir. Es mi madre. Ha dejado un mensaje en el que despliega sus poderes de deducción. Cree que como no estoy en casa, y no estoy en su casa, significa que debo estar de camino a su casa.

Antes dije: «Que Dios la tenga en su gloria». No quise decir que está muerta. Aunque pronto lo estará. No me malinterpreten. No soy un mal tipo ni nada parecido, nunca haría nada para lastimarla y me repugna que alguien pueda pensar lo contrario. Es solo que es vieja. La gente mayor se muere. Algunos antes que otros. Gracias a Dios.

Consulto mi reloj. Ya son las seis y media. Empieza a oscurecer. Hago sitio en el sofá, estiro los brazos detrás de mí e intento relajarme. Pienso en lo que es mejor para mí. Si no voy a cenar a casa de mi madre, los resultados serán desastrosos. Me llamará todos los días. Me regañará sin parar. No sabe que yo tengo una vida. Tengo responsabilidades, pasatiempos, lugares a los que quiero ir, gente de la que me quiero ocupar, pero ella no lo ve. Cree que lo único que hago es estar sentado en mi apartamento esperando a que ella me llame.

Me pongo ropa más respetable. Nada demasiado ostentoso, pero un poco mejor que informal. No quiero que mamá insista en comprarme la ropa como hacía antes. Hubo una etapa, hace un año, en que me compraba las camisas, la ropa interior, los calcetines. A veces le recuerdo que tengo más de treinta años y que puedo hacerlo yo mismo, pero a veces lo hace de todos modos.

Sobre la pequeña mesa de café en mi pequeña sala de estar, frente al pequeño sofá que encajaría a la perfección en un estudio de grabación hippie, hay una gran pecera con mis dos mejores amigos dentro: Pepinillo y Jehová. Mis peces de colores no se quejan. Los peces de colores tienen una memoria de cinco segundos, así que puedes cabrearlos mucho y no se acordarán. Puedes olvidarte de alimentarlos y se olvidarán que tienen hambre. Puedes sacarlos del agua y arrojarlos al suelo, y aletearán y se olvidarán que se están asfixiando. Pepinillo es mi favorito... lo compré primero, hace dos años. Es un pez albino de China, con cuerpo blanco y aletas rojas, y es apenas más grande que el ancho de la palma de mi mano. Jehová es un poco más pequeño, pero es dorado. Los peces de colores pueden vivir hasta cuarenta años, y espero que los míos vivan por lo menos eso. No sé qué hacen cuando no los vigilo, pero hasta ahora no ha aparecido ningún pececito bebé.

Les echo un poco de comida, veo cómo suben a la superficie y los observo comer. Los quiero mucho, pero al mismo tiempo me siento como Dios. No importa quién yo sea, no importa lo que haga, mis peces de colores me admiran. La forma en que viven, las condiciones en las que viven, cuándo comen... todo depende de mí. Me gusta tener esa responsabilidad.

Les converso mientras comen. Pasan unos minutos. Ya he hablado lo suficiente. El dolor de haber matado a Minina ya casi ha desaparecido.

Salgo al exterior. El sol ha desaparecido por completo y las luces de la calle están encendidas. Algunas farolas en mi calle están rotas. Mañana oscurecerá un minuto antes, y esto se repetirá día tras día hasta que llegue el invierno. O quizás el invierno no llegue este año. Camino hasta la parada de autobús más cercana. Espero unos cinco minutos en el aire caliente de la noche antes de que por fin llegue un autobús.

Mamá vive en South Brighton, cerca de la playa. No hay jardines verdes aquí. Al igual que las plantas, el césped tiene el mismo color óxido que cualquier superficie metálica expuesta al aire salado. Cultiva un rosal y la manzana entera sube de valor. La mayoría de las casas son bungalós de sesenta años que se aferran a su identidad a medida que la pintura se desprende y las tablas de madera se van pudriendo con lentitud.

Las ventanas están empañadas por la sal. La carpintería de madera está desteñida por las agujas de pino muertas y la arena. Parches de masilla y yeso tapan los agujeros y mantienen el interior seco. Hasta la delincuencia tiene una desventaja en estos lados: cuando sopesas el costo de la gasolina que necesitas para llegar hasta aquí con el valor de cualquier cosa que podrías encontrar en una de estas pocilgas, casi no vale la pena entrar a robar en una casa.

El autobús tarda treinta minutos en llegar a la casa de mamá. Cuando me bajo, puedo oír las olas que rompen contra la orilla. El sonido es relajante. Esta es la única ventaja de South Brighton. De aquí a la playa es un minuto a pie, y si todavía viviera en este suburbio, caminaría ese minuto extra y me echaría a nadar. En este momento, es como si estuviera de pie en una ciudad fantasma. Pocas casas tienen las luces encendidas. Cada cuatro o cinco farolas, hay una rota. No hay nadie cerca.

De pie junto al portón, aspiro una profunda bocanada de aire salado. Mi ropa ya apesta a algas podridas. La casa de mamá está tan deteriorada como el resto de las casas del barrio. Si me pusiera a pintarla, es probable que los vecinos la echaran. Si le cortara el césped seco, tendría que cortar el de todos. La casa es una construcción de madera de una sola planta. La pintura blanca, ahora color humo, se desprende de las tablas deformadas y se asienta sobre el césped junto con el polvo de óxido que cae del techo de hierro. Las ventanas se mantienen en su lugar gracias a la suerte y a un compuesto para juntas agrietado. Un agente inmobiliario diría que la casa de mamá es una gran inversión para un manitas.

Camino hasta la puerta. Golpeo. Y espero. Pasa un minuto hasta que ella por fin se acerca. La puerta se atasca en el marco, así que tiene que tirar con fuerza. La puerta se estremece al entreabrirse y las bisagras crujen.

—¿Sabes qué hora es, Joe?

Asiento con la cabeza. Son casi las siete y media.

—Sí, mamá, lo sé.

Cierra la puerta, oigo el traqueteo de una cadena y luego abre la puerta de nuevo. Doy un paso al interior.

Mamá cumplirá sesenta y cuatro años este año, pero parece unos buenos diez años más vieja. O unos cinco malos. No llega al metro sesenta y tiene curvas en todos los lugares equivocados. Algunas de esas curvas se extienden sobre otras, algunas son lo bastante pesadas como para tensar las arrugas en su cuello. Mantiene su cabello gris recogido en un moño apretado, pero en este momento, lleva algo encima, una de esas viejas redecillas con rulos que, por alguna razón, me remontan a las películas en blanco y negro y a mujeres fumando cigarrillos. Tiene ojos azules tan pálidos que son casi grises, cubiertos por un par de gafas de montura gruesa que, con suerte, puede que algún día se pongan de moda. En su rostro hay tres lunares, cada uno con un pelo oscuro que se niega a cortar. Su labio superior está cultivando una suave línea de pelusa. Parece la jefa de enfermeras de un hogar de ancianos.

—Llegas tarde —dice y bloquea la puerta mientras se ajusta uno de los rulos en su cabello—. Me tenías preocupada. Estuve a punto de llamar a la policía. Casi llamo a los hospitales.

—Estaba ocupado mamá, con trabajo y todo eso —respondo, aliviado de que no haya presentado una denuncia de persona desaparecida.

—¿Demasiado ocupado para llamar a tu madre? ¿Demasiado ocupado para preocuparte por mi corazón angustiado?

Soy lo único que le queda. Mi padre murió hace unos años, y siempre lo he considerado el afortunado. Parecería que lo único que mantiene viva a mamá es hablar. Y quejarse. Por suerte, las dos cosas van de la mano para ella.

—He dicho que lo siento, mamá.

Me da un tirón de orejas. No con fuerza, pero lo suficiente para mostrarme su decepción. Luego me abraza.

—Hice pastel de carne, Joe. Pastel de carne. Tu favorito.

Le entrego la rosa que recogí del jardín de Angela. Está un poco aplastada, pero la expresión de mamá no tiene precio cuando le entrego la flor roja.

»Oh, eres tan considerado, Joe — dice, y se la lleva a la nariz para olerla.

Me encojo de hombros.

—Sólo quería hacerte feliz —preciso, e incluso para un optimista como yo, eso siempre ha sido un objetivo bastante ambicioso. Su sonrisa me hace sonreír.

—Ay —exclama al pincharse el dedo con una de las espinas—. ¿Me has dado una rosa con espinas? ¿Qué clase de hijo eres, Joe?

Obviamente uno malo.

—Lo siento. No fue mi intención que ocurriera eso.

—No piensas lo suficiente, Joe. Ese siempre ha sido tu problema. Eso y llegar siempre tarde. La pondré en agua —agrega y se hace a un lado—. Pasa.

Cierra la puerta detrás de mí y la sigo por el pasillo hasta la cocina; en el proceso, paso junto a fotografías de mi padre muerto, un cactus que parece muerto desde el día en que mamá lo compró, y un cuadro de una vista marina de algún sitio que tal vez a ella le gustaría visitar. La mesa de formica está puesta para dos.

»¿Quieres tomar algo? —me pregunta en tanto coloca la rosa en un vaso.

—No, gracias—declino y me ajusto la chaqueta—. Siempre hace frío en esta casa.

—La Coca-Cola está de oferta en el supermercado.

—No quiero nada.

—Tres dólares el paquete de seis —continúa—. Te traeré el comprobante.

—No te preocupes, mamá. He dicho que no quiero nada.

—No es ninguna molestia.

Se aleja, dejándome solo. No hay manera de decirlo con amabilidad, pero mi madre se está volviendo más loca cada día. Le creo que la Coca-Cola está en oferta, pero aun así, ella siente la necesidad de mostrarme el comprobante. Pasan unos minutos en los que lo único que puedo hacer es mirar el horno y el microondas, así que paso el tiempo imaginando lo complicado que sería meter a una persona entera adentro de cualquiera de ellos. Cuando mamá regresa, también ha encontrado el folleto del supermercado que anuncia la oferta de Coca-Cola.

Asiento con la cabeza.

—Tres dólares, ¿eh? Increíble.

—Entonces, ¿quieres una?

—Claro, sí. —Es la opción más fácil.

Ella sirve la cena. Nos sentamos y empezamos a comer. El comedor conecta con la cocina, y la única vista que tengo es de mi madre o de la pared detrás de ella, así que miro la pared. Algunos de los electrodomésticos aquí se volvieron obsoletos cuando se inventó la electricidad, y el resto no mucho después. El suelo de linóleo parece haber sido hecho con la Rana René después de que la atraparon y la desollaron. La mesa del comedor es del color del plátano. Las patas son de metal frío. Las sillas tienen asientos acolchados y se tambalean ligeramente cuando me muevo. La de mamá ha sido reforzada.

—¿Qué tal tu día? —inquiere. Tiene un pequeño trozo de zanahoria pegado en la barbilla. Uno de los lunares allí pareciera que está intentando ensartarlo.

—Bien.

—No he sabido nada de ti en toda la semana.

El pastel de carne está un poco seco, pero no me atrevo a añadirle más salsa por miedo a que mi madre piense que no me gusta.

—He tenido que hacer muchas tareas en casa.

—¿Del trabajo?

—Del trabajo.

—Tu primo Gregory se va a casar. ¿Lo sabías?

Ahora lo sé.

—¿En serio?

—¿Cuándo vas a buscarte una esposa, Joe?

He notado que los ancianos siempre mastican con la boca abierta y por eso puedes oír cómo la comida resbala por el paladar de su boca. Es porque siempre están a punto de decir algo.

—No sé, mamá.

—No eres gay, ¿verdad, hijo?

Lo dice mientras sigue masticando. Como si no fuera gran cosa. Como si acabara de decir: «Esa camisa te queda bien», o «Está haciendo buen tiempo».

—No soy gay, mamá.

De hecho, no es para tanto. No tengo nada en contra de la gente gay. Nada en absoluto. Al fin y al cabo, son solo personas. Como cualquiera. Yo el problema lo tengo con las personas.

—Huh —resopla.

Me detengo con un bocado de pastel de carne a centímetros de mi boca.

—¿Qué?

—Nada.

El pastel de carne vuelve al plato.

—¿Qué, mamá?

—Me pregunto por qué nunca traes a una chica.

Me encojo de hombros.

»Los hombres no deberían ser gay, Joe. No es... —Busca la palabra «justo».

—No te entiendo.

—No importa.

Parece feliz de olvidar el tema, y yo estoy feliz de permitirle que lo haga. Comemos en silencio durante un minuto, que es todo lo que mi madre puede aguantar antes de volver a hablar.

»Hoy empecé un rompecabezas.

No soy lo bastante valiente para decirle que avisaré a los medios de comunicación. En su lugar, respondo:

—Ajá.

—Estaba en oferta. De treinta dólares a doce.

—Una ganga.

—Te traeré el comprobante.

Agrego más salsa a mi comida y trato de comer más rápido mientras ella no está. Sé que comer rápido no significa necesariamente que podré escaparme rápido, pero vale la pena intentarlo. Observo los relojes del microondas y el horno y los comparo con el reloj en la pared, pero todos se arrastran al mismo ritmo. Mamá no tarda mucho en encontrar el comprobante, así que me imagino que lo habrá guardado para enseñármelo. También trae el folleto publicitario. Hago lo mejor que puedo para calmar mi excitación.

»¿Ves? Doce dólares.

—Sí, ya veo. —El folleto dice «Venid a divertios» escrito en él. Me pregunto en qué estaba pensando la persona cuando escribió eso. O qué se habría fumado.

—Me ahorré dieciocho dólares. En realidad, costaba veintinueve con noventa y cinco, y pagué doce, así que me ahorré dieciocho dólares y noventa y cinco centavos.

Hago el cálculo mientras me habla y enseguida me doy cuenta de que está contando un dólar de más. Es mejor no decir nada. Me imagino que si se da cuenta de que se ahorró dieciocho dólares y no diecinueve, lo va a devolver. Incluso después de haber armado el rompecabezas.

»Es del Titanic, Joe —explica, aunque la imagen en el folleto es de un gran barco con la palabra Titanic escrita en el timón—. ¿Ya sabes, el barco?

—Ah, ese Titanic.

—Una verdadera tragedia.

—¿La película?

—El barco.

—Tengo entendido que se hundió.

—¿Estás seguro de que no eres gay, Joe?

—Lo sabría, ¿no te parece?

Después de la cena, me ofrezco a lavar, aunque sé lo que ella va a decir.

—¿Crees que quiero que vengas para que seas mi criado? Siéntate, Joe. Yo lavaré. ¿Qué clase de madre no cuidaría de su hijo? Té diré qué clase: una mala madre, esa clase.

—Yo lo haré.

—No quiero que lo hagas. Ve y espera en la sala.

Me siento en la sala de estar y miro la televisión. Hay un boletín de noticias. Algo sobre un cadáver. Una violación de domicilio. Cambio de canal. Por fin, mamá entra en la sala con una taza de té para ella y nada para mí.

»Tengo la sensación de que me pasé toda la vida lavando los platos de tu padre y que ahora me estoy pasando el resto lavando los tuyos.

—Me ofrecí a ayudar, mamá —protesto y me pongo de pie.

—Bueno, es demasiado tarde ahora. Ya está hecho —suelta—. Deberías aprender a apreciar a tu madre, Joe. Soy todo lo que tienes.

Conozco este discurso, y me he disculpado tantas veces como lo he escuchado. Digo que lo siento una vez más, y parece que ofrecer disculpas a mi madre constituye el cincuenta por ciento de mis conversaciones con ella. Se sienta y vemos un poco de televisión, un drama inglés sobre gente que dice «nah» en vez de «nada», y algunas otras que no tengo ni puta idea que significan.

Mamá mira como si no pudiera predecir ya que Fay está acostándose con Edgar por su herencia y que Karen está embarazada de Stewart... el borracho del pueblo y su hermano perdido hace tiempo. Cuando llegan los anuncios, me pone al corriente de lo que los personajes han estado haciendo, como si fueran parte de la familia. Al menos no se ofrece a cocinarles pastel de carne. Yo escucho y asiento con la cabeza y me olvido de lo que dice en cuestión de segundos. Igual que un pez de colores. Cuando la serie se reanuda, acabo estudiando la alfombra, me entretienen más los diseños simétricos marrones que estaban tan de moda en los años cincuenta, lo que demuestra que todo el mundo estaba completamente loco en esa época.

El melodrama termina y el tema musical, muy deprimente, empieza a sonar. A pesar de la triste melodía, me siento de buen humor porque esa música significa que es hora de marcharme. Antes de irme, mamá me cuenta más sobre mi primo Gregory. Tiene un coche. Un BMW.

»¿Por qué no tienes un BMW, Joe?

«Nunca he robado un BMW».

—Porque no soy gay.

Soy la única persona en el autobús. El conductor es viejo, y sus manos tiemblan cuando le doy el cambio exacto. Mientras conduce, empiezo a preguntarme qué pasaría si estornudara. ¿Le explotaría el corazón? ¿Chocaríamos con otros vehículos? Tengo ganas de darle un dólar de propina cuando me lleva a salvo hasta mi parada, pero me imagino que la emoción terminará con lo que la Parca empezó hace años. Me desea buenas noches cuando me bajo, pero no sé si lo dice en serio. Yo no le deseo nada. No busco hacer amigos. Sobre todo, viejos.

Cuando llego a casa entro en la ducha y me paso una hora lavándome para quitarme a mi madre de encima. Cuando salgo, paso un rato con Pepinillo y Jehová. Parecen felices de verme. Unos minutos más tarde, es hora de apagar la luz. Me meto en la cama. Nunca sueño, y esta noche no será una excepción.

Pienso en Angela y en Minina y, por último, no pienso en nada.

CAPÍTULO CINCO

Me despierto justo a las siete y media. No necesito un despertador para que me arranque del sueño. Mi reloj es interno. Nunca necesita que le den cuerda. Nunca se rompe. Nunca se detiene.

Otra mañana en Christchurch y ya estoy aburrido. Miro la ropa en mi armario, pero es en vano. Me visto y empiezo a desayunar. Tostadas. Café. Hasta ahí llega mi sofisticación. Hablo con mis peces y les cuento sobre Karen y Stewart y el resto del grupo «nah» y ellos escuchan con atención lo que tengo que decir y luego lo olvidan. Les doy de comer como premio a su lealtad.

Salgo a la calle. Es otro día de verano en otoño. No hay mucha gente. Por desgracia, no tengo coche. El de Ángela lo dejé aparcado en la otra punta de la ciudad. Dejé las llaves en el encendido en caso de que alguien más quisiera dar una vuelta. Robar las llaves es mucho más fácil que hacer un puente, aunque tengo mucha experiencia en ambas cosas.

Estoy en la parada del autobús con mi tique en la mano cuando llega el autobús. Uno de sus lados está cubierto de publicidades de vitaminas y anticonceptivos. Las puertas se abren con un sonido sibilante. Subo.

—¿Cómo va, Joe?

—Joe está bien, Sr. Stanley.

Entrego mi tique al Sr. Stanley. Él lo coge y, sin marcarlo, me lo devuelve. Me guiña el ojo como hacen los conductores de autobús. Todo un lado de su cara se arruga como si estuviera sufriendo un derrame cerebral. El Sr. Stanley tiene unos sesenta años y parece disfrutar de la vida. En mañanas como ésta, le gusta decir: «Qué calor, ¿no?». Lleva el uniforme que usan todos los conductores de autobús: pantalones cortos azul marino, camisa de manga corta azul claro y zapatos negros.

—El de esta mañana es cortesía de la ciudad, Joe —dice, sin dejar de guiñar el ojo, por si yo no me había dado cuenta—. Vaya que hace calor, Joe, ¿eh?

Supongo que si le sonrío, conseguiré más viajes gratis en autobús.

—Vale. Joe se lo agradece, Sr. Stanley.

El Sr. Stanley me sonríe y me pregunto qué cara pondría si abriera mi maletín y le mostrara lo que hay adentro. Guardo mi tique en el bolsillo y avanzo por el pasillo. El autobús está bastante vacío: un puñado de escolares dispersos al azar, una monja con uno de esos trajes blancos y negros rígidos y almidonados, un hombre de negocios con un paraguas, a pesar de que deben hacer más de treinta y dos grados afuera.

Gente normal. Como yo.

Me siento cerca del fondo, detrás de dos colegialas de dieciséis o diecisiete años. Apoyo mi maletín en el asiento contiguo vacío. No hay nadie sentado detrás de mí ni frente a mí. Desbloqueo las combinaciones a ambos lados del maletín. Deslizo los pasadores. Abro la maleta. Adentro, tengo mis cuchillos guardados con prolijidad: tres en la tapa, y tres en la base. Están sujetos en su lugar por tiras de material que los atraviesan y se fijan con broches de metal. El arma es lo único que está suelto, pero dentro de una funda de cuero negro para protegerla, y a los cuchillos. El arma tiene tres seguros internos, así que tendría que ser tres veces desafortunado, o estúpido, para tener algún tipo de accidente. Delante de mí, las colegialas se ríen.

Saco un cuchillo con una hoja de apenas cinco centímetros, que cuesta veinticinco dólares. Hay que apuñalar mucho para matar a alguien con un cuchillo tan corto. Una vez, hace unos dieciocho meses, me llevó unas buenas cuarenta o cincuenta veces. Pequeños cortes. Mucha sangre. Después sudé como un cerdo. Tenía toda la camisa pegada. Pero el tipo se lo merecía.

El Sr. Stanley es un conductor de autobús mucho más agradable.

Sin prestar atención, estoy deslizando la hoja de arriba abajo por el respaldo del asiento de la chica de la izquierda. Estoy pensando en las mujeres en general cuando su amiga, la chica rubia, se da la vuelta al oír el sonido. Escondo el cuchillo detrás de mi pierna. Sonrío con inocencia como si no tuviera ni idea de dónde estoy, como si todo lo que estuviera haciendo es cantando para mis adentros: «Las ruedas del autobús giran sin paran, sin parar, sin parar». Ella me mira con enojo. Mientras la observo, puedo sentir el comienzo de una relación.

La joven aparta la mirada sin comentar nada y retoma las risas con su compañera. Guardo el cuchillo en mi maletín. Ni siquiera estoy seguro de por qué lo saqué. Miro por la ventana y observo cómo el autobús se acerca al centro de la ciudad. Más tráfico, más humo, más irritación de la gente que queda atrapada en los semáforos. Pasamos junto a un tipo que está sentado al costado de la calle junto a una bicicleta de montaña con la rueda delantera doblada y las dos rodillas sangrando. Me sorprende mirándolo y me muestra el dedo medio levantado.

Tengo el maletín cerrado para cuando llegamos a mi parada. El Sr. Stanley hace una excepción conmigo y detiene el autobús justo frente a mi trabajo. Le sonrío desde el fondo. Intercambiamos saludos mientras desciendo por la puerta trasera.

Christchurch. No es una Ciudad de Ángeles, eso seguro. Nueva Zelanda es conocida por su tranquilidad, sus ovejas y sus hobbits. Christchurch es conocida por sus parques y su violencia. Arroja una bolsa de pegamento al aire y un centenar de beneficiarios de la asistencia social se lanzarán unos sobre otros en un esfuerzo por dar una esnifada. A pesar de los cielos azules, la ciudad de Christchurch sigue siendo en gran parte gris. Muchos de los edificios datan de hace cien años, algunos incluso más, arquitectura gótica importada de Inglaterra junto con la población de entonces. Edificios grises, calles grises, muchas oficinas y escaparates que lo reflejan todo. Sin embargo, hay estallidos ocasionales de verde: árboles, arbustos, flores. No puedes dar más de veinte pasos sin encontrarte con algo de naturaleza. Camina diez minutos hacia el oeste y te toparás con el Jardín Botánico; más de veinte hectáreas de terreno dedicadas a mostrarle al resto del mundo lo listos que somos para convertir las semillas en plantas. En estos jardines hay miles de flores y cientos de árboles, pero no se puede andar por ahí de noche sin ser apuñalado o recibir un disparo que te convierta en fertilizante.

Avanzo unos pasos, y mi aburrimiento no cede. Es esta ciudad. Nadie puede sentirse entusiasmado cuando está rodeado de construcciones de cien años de antigüedad. Entre los edificios hay un laberinto de callejones que cualquier drogadicto que se precie puede caminar con los ojos cerrados. Los trastornados de Christchurch viven en estos callejones. Si un hombre o una mujer de negocios se aventurara por uno de ellos, tendría más posibilidades de encontrar a Jesús que de salir de allí sin ser abusado u orinado encima. En cuanto a las tiendas comerciales, bueno, salir de compras aquí está pasando de moda, y eso se refleja en los locales vacíos con carteles colgados en los escaparates de «Se alquila» o «Se vende». Aun así, es imposible encontrar un maldito lugar para aparcar en ningún sitio.

Christchurch ha sido votada como uno de los lugares más agradables del mundo. Por quién, no tengo ni idea. Sin duda, nadie que yo haya conocido. Pero a pesar de todo, Christchurch es mi hogar.

El calor hace vibrar el aire y en la distancia, las calles parecen mojadas. Los coches andan con las ventanillas bajadas y los brazos cuelgan en la brisa, la ceniza de los cigarrillos cae sobre las aceras. Hay mucho tráfico, demasiado para que intente sortearlo, así que pulso el botón de la señal de cruce y espero. Cuando esta se enciende y emite un pitido, espero unos segundos más para que los que cruzan en rojo pasen a toda velocidad y luego atravieso la calle. Me arremango. El aire se siente bien en mis antebrazos. Puedo sentir las gotas de sudor que bajan por los lados de mi cuerpo.

Dos minutos después, llego al trabajo.

Voy directamente al cuarto piso; tomo las escaleras, ya que robar coches no proporciona ningún ejercicio real. El hueco de la escalera huele a orina en la parte inferior, y más a desinfectante a medida que voy subiendo. En la cuarta planta, entro en la sala de conferencias y dejo mi maletín, cerrado y bloqueado con la combinación, sobre la mesa. Me dirijo a las fotografías clavadas en la pared.

—Buenos días, Joe. ¿Cómo estás esta mañana?

Miro al hombre junto al que me he detenido. Schroder es un tipo grande con más músculos que cerebro. Tiene el aspecto rudo y atractivo de un héroe de película de acción, pero dudo que le quede algo de heroísmo. Odia esta ciudad tanto como los demás. El corte rapado de su cabello entrecano se vería mejor en un sargento instructor de sesenta años que en él, un detective de homicidios de casi cuarenta. Su frente y su rostro están cubiertos de líneas de estrés, sin duda por culpa mía, mientras que las bolsas bajo los ojos deben ser culpa del nuevo bebé que tiene en su casa. En este momento, su camisa barata arremangada y su corbata floja comprada en una tienda de segunda mano consiguen darle el típico aspecto de un detective incansable. Tiene un lápiz encajado detrás de la oreja y otro en la mano, que estaba masticando antes de hablar. Con un pie un poco por delante del otro, pareciera listo para abalanzarse sobre la pared y empezar a golpearla.

—Buenos días, detective Schroder. — Asiento con lentitud hacia las fotografías como si estuviera de acuerdo con lo que acabo de decir—. ¿Alguna pista nueva?

El detective inspector Schroder es el detective principal de este caso; lo ha sido desde el segundo homicidio. Menea la cabeza como si estuviera en desacuerdo consigo mismo, endereza la espalda y se masajea un calambre con las palmas de las manos, luego vuelve a mirar las fotografías.

—Nada todavía, Joe. Sólo víctimas nuevas.

Dejo que sus palabras se suspendan en el aire. Finjo estar pensando en lo que acaba de decir. Pensando y procesando. Tiene que llevarme más tiempo cuando estoy delante de un policía.

—¿Oh? ¿Esto sucedió anoche, detective Schroder?

Asiente con la cabeza.

—El muy cabrón hijo de puta irrumpió en la casa.

Sacude los puños. El lápiz en su mano se rompe. Lo arroja sobre la mesa, donde hay un pequeño cementerio de otros lápices rotos, y luego coge el que tiene detrás de la oreja. Debe tener una reserva sólo para estas ocasiones. Lo mastica durante unos segundos antes de volverse hacia mí y partirlo por la mitad.

»Lo siento, Joe. Tendrás que disculpar mi lenguaje.

—No pasa nada. Dijo víctimas. ¿Eso quiere decir que hubo más de una?

—Encontramos otra mujer en el maletero de su coche, aparcado en el sendero de entrada de la casa de la víctima.

Exhalo con fuerza.

—Dios, detective Schroder, suerte que usted es el detective y no yo. Nunca se me hubiera ocurrido mirar dentro del maletero. Ella seguiría ahí, sola. —Al igual que él, ahora sacudo mis puños, pero a diferencia del detective, no tengo un suministro de lápices para empezar a romper—. Joder, habría defraudado a todo el mundo —añado en voz baja, pero lo bastante alto como para que me oiga.

—Oye, Joe, no seas tan duro contigo. A mí tampoco se me ocurrió mirar en el coche. Ni siquiera nos dimos cuenta de la segunda víctima hasta esta mañana.

Está mintiendo. Su rostro rugoso me mira con lástima.

—¿En serio?

Asiente con la cabeza.

—Claro.

—¿Quiere un café, detective Schroder?

—Vale, Joe, pero sólo si no es ninguna molestia.

—No es ninguna molestia. Negro y una de azúcar, ¿verdad?

—Dos de azúcar, Joe.

—Cierto. —Hago que me lo recuerde cada vez que se lo ofrezco—. ¿Puedo dejar mi maletín aquí en la mesa, detective Schroder?

—Pues, claro. ¿Qué llevas en esa cosa, de todos modos?

Me encojo de hombros y desvío la mirada.

—Ya sabe, detective Schroder, documentos y cosas así.

—Eso pensé.

Mentiroso de mierda. El cabrón cree que tengo el almuerzo ahí y tal vez un cómic. No obstante, salgo de la sala al pasillo, donde me muevo entre docenas de oficinas y oficiales y detectives. Paso por varios cubículos y voy derecho a la máquina de café. Es fácil de usar, pero lo hago parecer más complicado de lo que es. Tengo sed, así que me preparo uno primero y me lo bebo con rapidez porque no está tan caliente y tiene gusto a tierra. La mayoría de los otros policías me saludan con la cabeza. Es ese tonto saludo silencioso que se ha puesto de moda... en el que asientes bruscamente con la cabeza y levantas las cejas... y empieza a ser incómodo cuando te lo pasas cruzándote con la misma gente. Entonces tienes que sostener charlas ociosas. Los lunes no hay problema, porque te preguntan qué tal el fin de semana. Los viernes tampoco, porque te preguntan qué has planeado para el fin de semana. Pero los días entre medio son realmente jodidos.

Le sirvo a Schroder su café. Negro. Dos de azúcar.

Durante los últimos meses, la comisaría ha bullido con el ajetreo de detectives estresados y ansiosos. El ajetreo y el bullicio alcanzan su pico máximo el día de un homicidio y el día después. Hay reuniones a cada hora del día. Las declaraciones son escudriñadas por ojos ansiosos que buscan pistas vitales o discrepancias de cualquiera que conociera a una de las víctimas. La información se reúne sólo para convertirse en evidencia olvidada en el momento en que ocurre otro crimen. Después de todos estos asesinatos, todavía no tienen nada. En cierto modo, me siento mal por ellos: tanto trabajo interminable que no produce nada. Durante el día, los periodistas aparecen cada vez que se enteran de que se ha descubierto una prueba nueva, que ha declarado un testigo nuevo, o... su favorito personal... que se ha encontrado una víctima nueva. Esto último les asegura más ventas de periódicos y más ingresos por anuncios publicitarios mientras los informativos salen al aire. Los reporteros armados con micrófonos disparan preguntas a cualquiera que entre o salga que se parezca a un policía. Las cámaras no paran de rodar. Todo esto e ignoran al único hombre que puede darles la primicia desde dentro.