6,99 €

Mehr erfahren.

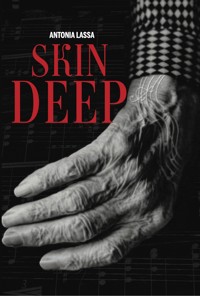

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una anciana millonaria aparece brutalmente asesinada en Biarritz, en un apartamento decadente que ella misma había alquilado. ¿Qué razones la llevaron allí y qué vínculo la unía con su asesino? Esos interrogantes serán el punto de partida de una investigación que poco a poco irá revelando otros enigmas y que estará teñida por el contraste entre un mundo de luces -riqueza, poder, arte en los barrios elegantes de París- y otro de sombras. Aunque la policía de Biarritz se encarga del caso, hay alguien más interesado en descifrar el misterio. El excéntrico detective privado Albert Larten, que ha instalado su oficina en una autocaravana y es un apasionado de los vinos, hará sus propias indagaciones por la geografía francesa con la minuciosidad de un catador. Porque el asesino dejó unas extrañas marcas en la piel de la víctima, y para Larten todo apunta a que esos patrones cutáneos son la clave de este perturbador crimen. Llevar en la piel se ha publicado ya en inglés con gran éxito de crítica por su estilo ágil, la originalidad de la trama y sus polifacéticos personajes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

© de la obra: Luisa Etxenike, 2023

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: diciembre de 2023

ISBN: 978-84-19680-46-4

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

A Anna

LLEVAR EN LA PIEL

El comisario Canonne no estaba en su mejor momento. Los implantes dentales que le funcionaban a todo el mundo a él no le habían funcionado. Acababan de quitarle el que le habían puesto dos semanas atrás, tras varios meses de espera, porque el dolor que le provocaba se había vuelto insoportable.

—No es lo habitual, pero a veces sucede —le había dicho lacónicamente su dentista—; hay algunos organismos que no los toleran. Tendremos que explorar otras opciones.

Como en una investigación policial que no llega a nada; la resignación de otras opciones… de peor pronóstico.

—Sí, ya veo, un postizo con su correspondiente encía de plástico.

—No es plástico, comisario, es resina —había replicado el dentista— y queda muy bien.

«Pero se tiene que notar al besar», había pensado Canonne, aunque no lo había dicho. Su dentista no parecía un experto en besos.

Besos no le había dado muchos a Laure durante los días que, por fin, habían pasado juntos. Cómo besar con una boca que no para de dolerte antes de la extracción y después se pone a sangrar por cualquier cosa. Pero no era esa la verdadera razón, Canonne lo sabía muy bien. Y ella se había marchado esa misma mañana, muy temprano, de vuelta a su casa y su mundo. Claro que Laure no decía «su», sino «mi»: «mi casa y mi mundo».

Los veranos para las parejas eran como los implantes dentales: a la mayoría les funcionaban, les rellenaban los huecos, les atornillaban otra vez lo que andaba flojo, titubeante, a punto de caerse. Pero a él tampoco le había funcionado y Laure se había marchado tempranísimo, sin ni siquiera desayunar.

—Ya tomaré algo por el camino; tengo mucho camino.

Y el comisario había pensado que ella no se refería a la ruta hacia su casa, sino hacia la extracción del implante que él representaba en su vida y que el organismo de Laure tampoco acababa de acoger.

Se hurgó en la herida con la lengua y sintió una punzada de dolor y el gusto herrumbroso de la sangre. De todas maneras estaba siendo un verano execrable; una combinación odiosa de frío, viento, lluvia, que significaba cero playa y demasiada gente aburrida y enfadada por el desperdicio de las vacaciones, desmandándose por las calles, los bares y las tiendas de la ciudad y obligando a la policía a activarse sin tregua, la mayoría de las veces por menudencias.

Así que el comisario estaba de un humor de perros cuando la inspectora Frier, que no tenía problemas de dientes y seguramente por eso tampoco de pareja, entró en su despacho para informarle del hallazgo.

—Nos acaban de llamar. Han encontrado a una anciana muerta en un apartamento turístico de Biarritz, al parecer asesinada en unas circunstancias bastante macabras. Ya hemos avisado al forense.

El cadáver lo había encontrado la propietaria del apartamento al ir a recoger las llaves que la clienta tenía que haberle dejado antes de las doce, como habían convenido, en la mesita de la entrada.

—Soy el comisario Canonne de la Policía Judicial de Bayona y ella es mi ayudante, la inspectora Frier. Así que usted, señora…

—Moulier.

—Fue quien encontró el cadáver.

—Así es.

—Espero que no haya tocado nada.

—Claro que no. Bueno, en realidad, algo sí.

—¿En qué quedamos?

—Nada más entrar en el apartamento, apagué el aire acondicionado, que está aquí mismo, mire, pegado a la puerta. Lo habían puesto a tope y hacía un frío que pelaba. Eso por no hablar de la factura. No se imagina lo que pueden llegar a hacer los inquilinos…

—Vayamos al grano.

—Menos mal que les pedimos una fianza.

Y el comisario tuvo la irritante impresión, por el gesto que apareció en la cara de la propietaria, de que esa mujer se había arrepentido enseguida de mencionar aquel depósito que ahora tal vez tendría que devolver. Metió la lengua otra vez en el agujero. Primer premolar superior; tan delantero, tan visible.

—Aparte del aire, ¿ha tocado algo más?

—Nada, se lo aseguro. Ni siquiera he entrado en el dormitorio. La puerta estaba abierta y desde el umbral he podido ver a la mujer tumbada en la cama, en ese estado horrible. Y enseguida he salido del piso. Una ha visto series y sabe lo que hay que hacer, y sobre todo lo que no hay que hacer. Y sin perder tiempo, desde el mismo descansillo, les he llamado a ustedes.

Canonne se puso unos guantes, entró en el dormitorio y se acercó a la cama, donde yacía una anciana desnuda y con el cuerpo horriblemente marcado.

—¿Dónde está el forense?

—Ya le hemos avisado —contestó la inspectora Frier—, supongo que no tardará en llegar.

El comisario estaba verdaderamente impresionado. Tal vez porque lo que estaba viendo sobre aquella cama no era solo un cadáver desnudo, sino la vejez, al desnudo, en toda su inapelable y despiadada elocuencia. Buscó en la herida de su boca el contacto de los puntos de sutura. No le había importado lo más mínimo empezar a perder pelo ni verse arrugas que ya no eran de expresión, pero lo del diente no lo podía soportar. Porque ese hueco en la boca se parecía a una puerta de entrada; y él se veía ante el umbral de la vejez como ahora estaba ante el cadáver de una anciana desfigurada.

—¿Dónde está el forense, Frier?

—Ya viene.

Canonne se estremeció. Todavía hacía frío en el piso. Y también en la calle. Un final de verano marcado por un tiempo sombrío que vaciaba las playas y llenaba las calles de veraneantes decepcionados, con ganas de algún premio de consolación. Y ese crimen iba a ser la sensación de la temporada. Todos los ingredientes para un final de fiesta por todo lo alto estaban servidos, allí mismo, encima de esa cama corriente, de sábanas baratas.

El forense era un hombre joven con el que el comisario Canonne no había coincidido nunca. Interpretó ese hecho como un mal augurio. Bastaba una simple ojeada sobre el aspecto del cadáver para darse cuenta de que aquel no era un asunto para principiantes.

—Doctor Ferran, François Ferran.

—Comisario Canonne.

Mientras el médico examinaba el cadáver, Canonne salió al descansillo y llamó al fiscal.

—Tiene muy mala pinta —le dijo—; un crimen que además de morboso es «sofisticado»; la prensa no nos va a dejar vivir si se filtran los detalles… Sí, ya está aquí el forense, un hombre joven, Ferran, no le conozco… Pues espero que sea muy competente, como usted dice, porque el asunto se presenta complicado. Sí, el equipo científico también está aquí… De acuerdo, esperamos hasta que usted llegue.

El comisario no le dijo al fiscal que Ferran le había caído mal nada más verle. Se había presentado vestido como para participar en un cóctel y no en una investigación criminal, por no hablar de que parecía tener una dentadura obscenamente completa y bien alineada.

—El frío ambiente en el que ha permanecido el cuerpo dificulta un poco la fijación de la hora de la muerte —dijo el forense en un tono ridículamente doctoral—, pero tras el somero análisis que acabo de realizar y pendientes del veredicto de la autopsia…

El comisario Canonne se concedió una sonrisa irónica, de las que se hacen sin separar los labios. Lo que faltaba, pensó, otro veraneante aburrido, con ganas de espectáculo.

—Lleva muerta unas diez horas; lo que quiere decir que el asesinato se ha producido entre las tres y las cinco de la madrugada de hoy.

Un asesinato macabro. La víctima estaba desnuda, tumbada bocarriba, y presentaba unas quemaduras extravagantes en el rostro, cuello, brazos y vientre, que habían sido producidas, según la primera impresión del forense, por un potente y despiadado ácido.

—Muy probablemente sulfúrico, a juzgar por la corrosión que ha causado en el cuerpo y este relente todavía en el aire. Pero tendremos que esperar…

—El veredicto de la autopsia —dijo el comisario.

El forense no pareció captar la ironía contenida en la frase y la debió de interpretar como un cumplido, porque se apresuró a matizar:

—En este caso, me permito decir simplemente la confirmación de la autopsia. Cuanto más observo las marcas, más seguro estoy de que es sulfúrico. Y de que el ácido ha sido aplicado además con una gran delicadeza, si se me permite la expresión, y desde luego post mortem.

—¿Cómo está tan seguro de que ya estaba muerta?

—Comisario, por favor, no parece usted un recién llegado en este tipo de situaciones; un novato, como suele decirse.

¿De dónde había salido aquel niñato arrogante que vestía como en un anuncio de moda, hablaba como un viejo pedante y se permitía tratarle de novato? A él, con más de veinte años de carrera a sus espaldas. Y sin embargo, el forense no se equivocaba del todo; de pronto, Canonne se sentía como un principiante sin experiencia y sin control, con ganas de agarrar al doctor por la americana de pijo y ponerle en su sitio sin miramientos. Y todo por culpa de ese maldito diente; porque él, que había sido el rey de los gesticuladores, ahora abría la boca con las precauciones de una puerta de cárcel; primer premolar superior tan delantero, tan visible; y esa cautela le desesperaba y le sacaba de quicio. Así que cogió aire y buscó con la mirada a la inspectora Frier, que se había quedado junto a la puerta, para reconocer en ella alguna muestra de solidaridad.

Enseguida volvió a poner la vista sobre el cadáver. Un texto que naturalmente el forense sabía leer mejor que él. Sin embargo, le dijo:

—Doctor Ferran, vamos a poner las cosas en su sitio. El que es principiante en la plaza es usted.

—Si usted lo dice…

—Entonces le voy a explicar, para que se vaya familiarizando con nuestra manera de proceder, que aquí la costumbre es responder a mis preguntas con claridad, sin florituras ni palabrería, para que la inspectora Frier, que está ahí mismo, tan discretamente (ella es delicada en todo) que usted seguro que no está reparando en su presencia, pueda anotarlo todo y contribuir así a solucionar este feo asunto lo antes posible. De manera que se lo vuelvo a preguntar: ¿podemos afirmar que esta mujer ya estaba muerta cuando la quemaron con el ácido?

Ferran adoptó un tono conciliador, casi sumiso, para responder:

—Sin duda, comisario. No solo no hay sangre sobre la cama.

¿Sangran las quemaduras de ácido cuando la víctima está viva? El comisario no lo sabía; no se había topado nunca con una situación semejante. Aunque ese tipo de agresiones estaba aumentando en todas partes, también en Europa. Y las víctimas eran siempre mujeres.

—Pero lo que me permite afirmarlo es sobre todo la expresión de su cara.

—De lo que queda de ella.

—Queda suficiente, comisario. Los ojos, la nariz, la boca están intactos. Más que suficiente para comprender que no tuvo que padecer el contacto con el ácido. Sus rasgos reflejan placidez. Cuando el criminal le aplicó el sulfúrico, esta mujer estaba ya profundamente dormida, camino de la muerte o muerta ya, asesinada con algún veneno, cómo decirlo…, generoso. Una sustancia benévola, de las que al producir su efecto no duelen ni crispan, por lo tanto, la expresión. Una dosis masiva de morfina, por ejemplo. Suele encontrarse en el entorno de las personas mayores.

—¿Podía estar vestida en el momento de la muerte? —preguntó entonces la inspectora Frier, acercándose a la cama.

Y al oír su voz ronca, más propia de un hombretón que de aquella mujer de aspecto frágil, el médico se sobresaltó y enseguida se sonrojó; como si le hubieran aplicado de pronto, por toda la cara, de la barbilla a la frente, una mascarilla de un tono asalmonado.

El comisario Canonne no sonrió, estaba pensando en Laure; pero se dijo, como quien se consuela, que Ferran era demasiado impresionable para haber elegido por sí mismo una profesión como la de forense. Que alguien, en alguna parte, manejaba sus hilos.

—¿Qué quiere decir, inspectora?

—Si el asesino la hubiera desvestido una vez muerta, es decir, si hubiera movido y manipulado su cuerpo, ¿podría haberla dejado con esa expresión de placidez, incluso de confianza, que resulta tan evidente en su rostro?

La inspectora Frier acertaba como tantas veces. En la desnudez y la confianza residía probablemente la clave del asunto. Si la mujer se había desnudado y tumbado en la cama por su propia voluntad, la naturaleza de la relación que mantenía con su asesino parecía clara. Una relación de tipo amoroso o sexual. Aunque la edad de la víctima invitara a descartar de entrada esa hipótesis. Pero si la había desnudado el asesino después de muerta, entonces el abanico de posibles culpables podía ensancharse hasta el infinito.

—¿Hay algo que nos permita pensar en una relación sexual antes o después de la muerte? —preguntó el comisario.

—Necesito examinar el cadáver con más detenimiento para responderle, pero por lo que he visto hasta ahora, diría que no.

—Bueno, doctor, prosiga su examen; la científica está aquí para acompañarle. El fiscal no tardará en llegar. Vamos a pedir una autopsia y necesitaremos el informe lo antes posible.

—Dos días como mínimo.

—Tendrá que pisar el acelerador; no se trata de un caso cualquiera, ya lo está viendo. O recurra a la ayuda de algunos colegas suyos más experimentados.

El comisario Canonne había forzado la frase, como quien fuerza una cerradura, para detener la arrogancia del forense. Pero no consiguió alcanzar su objetivo.

—Por lo que veo, comisario, todos vamos a necesitar ayuda.

Definitivamente, un tipo insoportable. Canonne iba a replicar, pero la inspectora Frier, que ya había salido de la habitación, le llamó desde fuera y le enseñó el móvil como para señalarle una llamada que no podía esperar.

—Lo antes posible, doctor. No tengo que recordarle, porque se aprecia a simple vista, que no estamos ante un caso corriente.

Los dos policías salieron juntos al descansillo.

—¿Quién me llama, Frier, el fiscal?

—No, nadie, pero ya estaba aburrida de ver a dos machitos jugando a los tamaños.

—Y me lo dices con ese vozarrón de hombre curtido.

—Ya me conoces.

En otras circunstancias, el comisario habría sonreído.

El informe de autopsia confirmó que Elisabeth Audiard, domiciliada en París, octogenaria, muy rica, había sido asesinada el 28 de agosto hacia las cuatro de la madrugada, con una dosis letal de morfina administrada por vía intravenosa. Que su asesino la había quemado, una vez muerta, con ácido sulfúrico. Que había vertido la sustancia sobre el cuerpo de la víctima de un modo lento y minucioso, gota a gota, presumiblemente con una pipeta de laboratorio, de vidrio.

—¿Se consiguen fácilmente esas pipetas, doctor?

—Sí, comisario, sin problema. Las puede comprar cualquiera en un establecimiento de material de laboratorio.

—¿Cómo de lenta fue la administración del ácido?

—El asesino habrá necesitado en total una media hora —respondió el forense.

—¿Cómo de minuciosa?

—El ácido sulfúrico no tiene una consistencia muy líquida como podría pensar cualquier profano, sino más bien viscosa. Puede aplicarse y caer despacio, gota a gota; como ha sucedido, en mi opinión, en este caso.

—Gota a gota, y se diría que siguiendo además un camino marcado de antemano.

—En efecto, comisario, siguiendo un itinerario bien preciso. Están ustedes ante un individuo paciente y calculador. Y, si puedo permitirme la sugerencia, se trata de alguien que es o se toma por un artista.

—¿Es usted también psicólogo, doctor Ferran, en su tiempo libre?

—Me formo para ello. Y estoy convencido de lo que le acabo de adelantar. Alguien que se cree un artista. Lo que ha hecho sobre el cuerpo de su víctima es dibujar.

Lo que decía Ferran no era ninguna tontería. El ácido no había sido arrojado sobre la víctima de cualquier manera; lo habían vertido concienzudamente, como para marcarla obedeciendo a un patrón, a un diseño cuyo significado era imposible de determinar aún y que consistía en una banda de un centímetro de ancho que rodeaba el rostro de la mujer como el marco oval de una fotografía antigua. La banda se ajustaba perfectamente a los bordes del rostro: a partir de la frente, seguía el nacimiento del pelo y bajaba sobre los dos lados justo por delante de las orejas. En la parte inferior de la cara, perfilaba la línea del maxilar, cubriendo la totalidad del mentón. Se veían además dos bandas verticales de la misma anchura a ambos lados del cuello. Y dos bandas, un poco más anchas, que recorrían de arriba abajo la cara interna de los antebrazos. Por último, una banda más importante, de cerca de tres centímetros de ancho, cruzaba el vientre de la anciana, de lado a lado, justo sobre el pubis.

—Busque a alguien con veleidades artísticas —repitió el forense—, si me permiten la sugerencia y les sirve para algo en sus investigaciones. Y esta banda que ha dibujado sobre el sexo de su víctima es, sin duda, su rúbrica. Como quien firma un cuadro. Una firma ancha, asertiva, además. La suya es una personalidad meticulosa y narcisista, sin duda.

Aquella anciana millonaria se había instalado, como todos los años, en el mejor hotel de Biarritz para pasar gran parte del verano. ¿Qué hacía entonces en aquel apartamento corriente, de gama baja, que además había reservado personalmente, sin ocultarse?

La propietaria había insistido en ese hecho.

—Sí, sí, ella misma, comisario. Lo reservó por teléfono y me pagó por adelantado, como se lo pedí, con tarjeta de crédito.

—¿Para cuántos días hizo la reserva?

—Solo para uno. Le entregué las llaves yo misma, el 27 de agosto hacia las cuatro de la tarde, y tenía que dejármelas en la mesita de la entrada, como les he dicho, al día siguiente antes de mediodía. No es lo habitual que aceptemos estancias tan cortas en estas fechas, pero con el verano que está haciendo y las cancelaciones…

—¿Le pareció inquieta o preocupada cuando la vio?

—No, fue muy amable conmigo y me pareció que estaba muy tranquila.

—¿Cuántas copias de las llaves del apartamento le entregó?

—Solo una.

La que la policía había encontrado en el bolso de la muerta junto con su cartera intacta y el resto de sus pertenencias bien ordenadas. Había que descartar el robo como móvil del crimen. Tampoco había signos de efracción. El asesino había entrado en el piso con el consentimiento de la víctima.

—Supongo que en este edificio no hay cámaras de seguridad ni ningún otro dispositivo de vigilancia.

—No, comisario. Para qué. Nunca ha hecho falta. Es una residencia tranquila, como puede ver. Y respetable. Es la primera vez… ¿Qué va a pasar ahora?

—Vamos a mantener el piso precintado hasta que acabemos con los registros.

—¿Tardará mucho?

—Lo que sea necesario. Pero luego podrá pedir una indemnización.

La mujer vaciló un momento, luego preguntó:

—¿Y la reputación?

«A lo mejor es bueno para el negocio», estuvo a punto de responder Canonne, pero se abstuvo; la ironía necesita una energía que a él en ese momento le faltaba. Miró a su alrededor; aquel era un apartamento llamado turístico, pero por la ventana no se veía el mar, ni un trozo de jardín ni nada parecido. Solo unos edificios feos; peor que eso, tristes. La cara B de la ciudad elegante. Y sin embargo era en ese lugar donde aquella mujer rica, huésped habitual del Hôtel du Palais, había ido a morir.

A manos de un asesino artista; lento, meticuloso. Y que para colmo era cuidadoso en extremo. La policía científica confirmó enseguida que no había dejado en el lugar del crimen la menor huella, el menor rastro de ADN, el menor indicio de su paso Una investigación como una pared, pensó Canonne, que iban a tener que escalar sin apenas salientes donde agarrarse.

—¿Es difícil procurarse ácido sulfúrico, doctor?

—No, comisario.

—¿Es delicado transportarlo?

—No demasiado.

—¿Manipularlo?

—Tampoco. Basta con tomar algunas precauciones básicas: usar unos guantes corrientes, de látex, por ejemplo; una mascarilla, gafas de protección y una simple pipeta de cristal.

—Basta con eso para hacer una cosa semejante.

—Sí. Y que no te tiemble el pulso.

Al asesino no le había temblado. La investigación se anunciaba particularmente difícil para la policía. Carecían de indicios y además iban a trabajar a presión. Porque la consigna recibida era darle prioridad absoluta al caso.

—Ya he informado al juez de instrucción —dijo el fiscal de la República—. Se trata de un crimen de una factura repugnante y macabra. Pero hay algo más, comisario.

Y repitió varias veces que la víctima pertenecía a una familia «más que notable».

—Gigantes de la industria agroalimentaria. Con amigos, como puede imaginarse, Canonne, en las esferas más influyentes.

—Entiendo.

—En Francia y fuera de nuestras fronteras.