Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Esta novela está escrita para que te afecte anímicamente. Es una obra de ficción, pero podría no serlo. O quizá está inspirada en hechos reales. El editor y el autor no se hacen responsables de cualquier síntoma de violencia o tendencias suicidas que aparezcan en el lector finalizado el libro. Tan solo es la historia de Ernesto, de Nolasco, de Ely, de Hilario. También la de Mari. A lo mejor la tuya propia. Al fin y al cabo la locura forma parte de la normalidad y todos la llevamos dentro. ¿O acaso crees que a ti no te afecta? Pasa la página y descúbrelo. Descúbrete.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

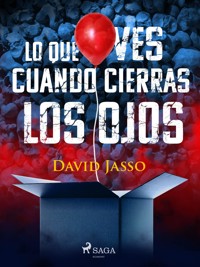

David Jasso

Lo que ves cuando cierras los ojos

Saga

Lo que ves cuando cierras los ojos

Copyright © 2016, 2021 David Jasso and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726914559

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

«La cordura es el engaño de una cómoda continuidad dentro del vórtice de un caos infinito.»

Bickford Shmeckler, The book

«Cuando recuperaron la cordura, se suicidaron.»

Roberto Malo, El último concierto de David Salas

PRÓLOGO

NOLASCO

Así que, ¿por qué no paramos el tiempo, a ver si nos enteramos de algo?

Pause.

Mejor, se agradece el silencio. Tantos gritos atontaban. El revuelo se ha detenido y la gente ha quedado paralizada. Bien, ahora podemos movernos por la escena con absoluta libertad. Hagámoslo. Comenzamos por lo que sin duda es el epicentro.

El hombre se encuentra de pie en la acera. En condiciones normales no llamaría nuestra atención, es un ser pequeño y vulgar en una calle de barrio, una mañana cualquiera. Pero le dejan espacio, todos se han alejado de él. Parece que una especie de onda sísmica haya impelido a los demás. Mira al infinito y sonríe como si la tragedia que le rodea no fuera con él, como si él no fuera el causante. Impertérrito. Nos asomamos a sus ojos arados de tiempo, refulgen con un extraño resplandor de ensoñación, ya no se encuentra en la parada del 25, sino mucho más lejos. Si descendemos un poco y recorremos su brazo, vemos cómo una hebra de carne ha quedado congelada entre su dedo ensangrentado y el suelo, todavía permanece unida por un hilo a punto de quebrarse. Apenas una miga húmeda.

Como hay espacio, le rodeamos sin problema. El hombre, ese vigía ausente, es el foco principal, pero podemos observar también lo que le rodea: varias personas alejándose apresuradamente mientras miran, asustadas, sobre sus hombros. Un tipo ha quedado congelado a medio trastabillar, es probable que acabe en el suelo. Vemos al dueño de la frutería de la esquina ir contracorriente, se acerca blandiendo la barra del toldo; muestra lo que parece una expresión de fiera determinación, pero si nos acercamos a su rostro, captamos la duda y el temor escapando por la comisura de sus labios.

Allí se encuentra también la vieja, apretada contra el cristal de la marquesina, seguro que acaba con dolor de cervicales, está demasiado doblada sobre sí misma. Su nieto de seis o siete años no puede apartar la vista de la sangre que ha salpicado el poste de la parada, pero mientras tanto se lanza a abrazarla, con lo que muy posiblemente acabará de joderle la espalda.

Si giramos un poco, podemos ver a algunos conductores cercanos, observan incrédulos la escena, uno de ellos todavía está hurgándose la nariz, y tendrá que frenar en breve o se tragará a la furgoneta de delante.

Y frente al hombre rígido, el grupito más numeroso: la mujer ensangrentada no ha podido mantenerse en pie, pero sigue consciente; está medio sentada, medio caída en el suelo, arrastrándose para alejarse unos cuantos centímetros más de él. Tres o cuatro personas tiran de ella como pueden. Un discontinuo reguero oscuro une a la joven con el tipo de mirada vacía. Casi parece un retablo de Semana Santa con la Virgen, desesperada, intentando acercarse a la cruz para abrazar a su hijo muerto, mientras los apóstoles la retienen y consuelan. Solo que en este caso, la muchacha quiere huir de su propia cruz, escapar de la muerte. Alguien intenta taponar la herida con un pañuelo. Es inútil. Otro la abanica con un 20 minutos deshojado, el papel se dobla demasiado. La mujer gorda agarra el brazo de la chica. En ese momento está mirando el rostro de la joven, sucio y deslavazado, no puede evitar que una expresión de repulsa la posea; piensa que la chica era mona, pero que necesitará cirugía plástica, sin duda.

La mujer del suelo sigue histérica. Congelada en ese movimiento de huída, retrepándose con los pies sobre la acera. Mirando con ojos desorbitados al desconocido que la acaba de agredir. Casi ajena a los que intentan atenderla. El aire escapa por su mejilla abierta, hemos interrumpido el silbido acuoso que produce al salir, como cuando los bebés hacen bombitas de saliva.

A la derecha vemos a las dos chicas, están junto al bordillo, un poco alejadas de todo. Apenas son unas adolescentes, poseen esos cuerpos espigados de cervatillas perdidas, de niñas que crecen demasiado rápido. No pueden apartar la vista del hombre; una de ellas, la de los dientes de conejito y bonita melena, busca sus ojos como si quisiera leer en ellos, la otra se está descolgando la mochila por si hay que salir pitando.

Un nuevo vistazo general a la escena. El cuadro es extraño. El tipo en el centro, con su sonrisa fuera de lugar, con su mirada de noche, la sangre goteando y la onda expansiva a su alrededor.

¿Y si avanzamos un poco más en el tiempo? Desplazamos la barra en una imaginaria timeline, apenas unos segundos y pausamos de nuevo.

La escena es parecida. La gente se ha alejado, la ola de miedo los ha arrastrado algunos metros. El conductor está frenando, ahora mira a la furgoneta de delante con expresión de «que le doy, ay, que le doy». El rostro de la abuela es de puro dolor, juraría haber escuchado crujir su espalda cuando su nieto se ha tirado sobre ella, pero no importa, quiere acogerle y protegerlo. La Virgen del retablo se aferra a los que intentan ayudarla, sujeta la manga de un jersey como si le fuera la vida en ello y tira hasta casi desgarrarla. El 20 minutos vuela desmontado. La gorda sigue intentando taponar la herida, pero los movimientos de la chica se lo ponen complicado, eso sí, el pañuelo ha quedado inservible en cuestión de segundos. Los ojos del hombre chispean, tienen un objetivo; han encontrado los de la adolescente. La chiquilla de dientes de conejo no puede evitar sentirse fascinada por ese brillo neblinoso. Parece que ella también vaya a amagar una sonrisa. Un fulano saca un móvil y se pregunta a qué cojones de número debería llamar. Y el tipo de la frutería ya se acerca. La barra del toldo cimbrea en el aire. No tenemos sonido, pero sin duda el frutero maldice. Lo más probable es que amenace con frases del tipo «hijo de puta, no te muevas».

Bueno, en realidad más de lo mismo. ¿Y si buscamos algo diferente?

Hummm. Probemos. Va. Zoom vertiginoso al rostro del hombre-onda, directo entre sus ojos, Arrugas, pelillos, piel reseca, poros… pero no nos paremos ahí. Adentrémonos entre sus células. Atravesémosle. Un sonido grave de implosión. Tejido. Oscuridad. Y estamos en el fondo de

tu mente.

Y Nati está muerta. Una vez más.

Aprietas los párpados hasta que las lucecitas aparecen, como cortinas vaporosas, borrosos manchones de luz, espuma en la superficie del mar. Lejanos focos en la costa. Cabellos esparcidos sobre el fondo marino a punto de ser devorados.

Y a pesar de los años transcurridos, Eldani escupe un gargajo pastoso sobre el lateral de la barca. Es su despedida a la niña. Pa ti.

Y vuelves a ser ese crio desgarbado e inseguro, ahí en la noche. Sientes miedo, no sabes exactamente de qué, porque en realidad todo ha acabado ya; pero estás temblando y un bub, bub,bub, sin sentido escapa de tus labios sin que te apercibas. Pero la excitación todavía te posee y tu cuerpo se sacude sin que puedas evitarlo. Su piel... Dios, su piel; la has conseguido. Y esos movimientos bruscos, cómo ella se resistió hasta el final... No puedes sacártelos de la cabeza. Todavía la tienes, siempre la tendrás.

—Y que nadie diga nada. O mañana acabaremos todos en la cárcel —dice Eldani con su voz borrosa.

Sabes que sois demasiado jóvenes, puede que ni siquiera tengáis responsabilidad civil. Te suena haber escuchado algo de eso en la tele. Pero no corriges a Eldani, sabes lo que quiere decir.

Recuerdas muchas cosas, otras se nublaron, quizá para proteger tu mente de niño. Apenas sabes cómo regresasteis a la costa sin que nadie os viera. Aquí no ha pasado nada. No es la primera adolescente que desaparece en una ciudad de vacaciones. Hay mucho turista, mucho pervertido. El mar es sabio y todo lo limpia. Nadie pensó en vosotros.

Pero tú no puedes olvidarte de Nati. Su rostro entre las sombras, los gritos, aquel infantil gesto de sorpresa, los músculos tensos de sus muslos, los manotazos desabridos... Tú tampoco sabías..., llegaste a ello inocente. Puedes jurarlo. Eljosemari y Eldani lo habían preparado todo: la noche, la excusa, la barca. Nati solo eligió el verano equivocado.

Ahora sientes la boca rasposa, exactamente igual que aquella lejana noche, cuando regresaste al apartamento de la costa y te colaste en el cuarto sin que tu madre se enterara. Te tumbaste en la cama y cerraste los ojos. Y respiraste hondo. Y te diste cuenta de que la emoción que predominaba no era horror, sino satisfacción por el placer que sentiste al hacerlo, y, sobre todo, por haberte liberado. Te sentías bien, todavía con rastros de miedo y sacudido por la adrenalina, pero libre. Por encima del mundo. Como si hubieras crecido de golpe, alcanzado otro nivel. Sin vuelta posible.

Tu cuerpo de niño se sacudió en la cama, no pudiste evitar los espasmos, apretabas los dientes con fuerza para evitar que castañetearan. Y, para no ver los recuerdos, cerraste los párpados hasta que te dolieron los músculos de la cara. Más luces. Y más sombras.

Y aquí, ahora, en la avenida, en la marquesina del bus, abres despacio los ojos. La reina de los hombres-langosta se disuelve entre la espuma de su reino, su cuerpo se hunde sin producir ondas ni sonido, Eldani y Eljosemari se funden con la arena de la playa como si se los tragara, y el origen de tu locura se diluye en tu mirada de viejo vacío.

Salimos

de tu mente

Play.

—No te muevas, cabrón. —El frutero sacude la barra, es un remedo de Chuck Norris con sobrepeso. En el fondo ya está preparando las respuestas para cuando le entrevisten en el programa de la tarde. El héroe que retuvo al psicópata hasta que llegó la policía. «¿Qué sintió? ¿No tuvo miedo?» «Yo solo hice lo que debía hacer».

El hombre sigue sonriendo. Está esvilando. Le gusta esvilar.

—¿Te voy a tener que dar o vas a seguir ahí quietecito?

Al fin, el hombre separa los brazos del cuerpo muy despacio. El mesías revenido. Parece que le ofrezca un abrazo. Él es el único que no tiene prisa. Sus manos están manchadas de sangre coagulada. El frutero frunce el ceño asqueado. Vaya tío repulsivo. Busca el arma de reojo, tampoco quiere que el tipo le acabe rajando.

—¿Con qué se lo has hecho? ¿Eh? ¿Llevas una navaja, eh, tío?

El hombre tranquilamente le enseña el índice, como si le dedicara una peineta descuidada. Todavía hay piel de la mujer en el dedo. El frutero comprende.

—Hijo de puta. Pero qué hijo de puta.

—Eh —protesta el hombre con voz lenta, por fin habla. Lo hace de forma pausada, con voz grave, sin emoción—. Que yo no tengo la culpa. —Traga saliva y aspira el aroma de flores inexistentes—. Tenía los ojos de Nati.

El frutero no puede evitarlo y le arrea un golpe con la barra, ni siquiera apunta. El hombre se protege descuidadamente con el brazo y se echa a reír. Otro golpe inefectivo. Más risas.

Oh, Nati. Nati. Todavía pienso en ti. Tú formas parte de mí. Tú y esa oscuridad del fondo marino. Siempre estáis allí cuando cierro los ojos.

La chica de los dientes de conejo grita:

—Eh, no le pegue.

No sabe por qué lo dice.

Avance rápido: amalgama de imágenes vertiginosas casi difíciles de distinguir. Llevan a la víctima con movimientos convulsos hasta la puerta de una tienda cercana, el hombre ni se inmuta, todavía no han logrado parar la hemorragia, la mejilla salpica como una fuente intermitente, acude más gente a toda velocidad a ayudar al frutero.

Es divertido verles moverse así. Rodean al agresor como en una extraña tarantela, la onda expansiva ha perdido efectividad, aparece un Zeta de la policía local, las luces se apagan y encienden como en una discomóvil demencial, todos señalan a todos los lados, la barra del frutero se agita como si hiciera mucho viento; los polis se la quitan de forma espasmódica antes de que le abra la cabeza a alguien.

Los diálogos son voces ininteligibles de pitufos, grititos agudos que harían ladrar a los perros.

El hombre-palo ofrece abrazos; como lo hace muy despacio, sus movimientos parecen normales. Llega la ambulancia, maniobra a cámara rápida porque está mal encarada. Los policías blanden sus porras de defensa con reminiscencias de cine cómico. Salen un par de sanitarios a trompicones. Aparece más policía. El tráfico es un carrusel desenfrenado que comienza atascarse. Esposan al tipo sin mayor problema. Atienden a la mujer.

Aumentamos la velocidad. La curan por encima a toda leche, se la llevan a la ambulancia con pasitos cortos y frenéticos. Meten al tipo en un Zeta con movimientos apresurados. Todo discurre a gran velocidad. Entonces los ojos de la chica con dientes de conejo se cruzan con los del detenido.

Y el tiempo se ralentiza de repente, incluso escuchamos el buoff del frenazo. El parón es brutal. Prácticamente, todo se para. El mundo vuelve a ir a cámara súper lenta.

La sonrisa del hombre chisporrotea pesadamente, dice algo sin emitir ningún sonido, sus labios se mueven muy, muy despacio, regodeándose en cada sílaba. Está mal afeitado. De su boca saltan eternas gotitas de saliva. La muchacha no puede escucharle desde tanta distancia, pero asiente de manera tan suave que el movimiento resulta imperceptible.

Y la mueca se amplía en el rostro del hombre a la velocidad a la que el viento desgasta las rocas. Y la chica se balancea como una marea débil sobre una llanura infinita. Casi se palpa la poesía. Uno de los polis tarda aaañooos en meterle por completo en el coche patrulla. Pero consigue que el contacto se interRUMPA.

Con un fluoshh cada vez más veloz, el tiempo regresa a su caótico ritmo habitual. La gente retoma sus movimientos como si alguien hubiera dado cuerda al mundo. Se hace raro verlos ahora a velocidad normal. Pero, en realidad, ya no hay motivo para seguir aquí. El trasiego de vehículos de emergencia no nos motiva demasiado, ni la toma de declaraciones a los testigos. Ni el flujo de los curiosos, como un rebaño desorientado a falta de su perro pastor.

Así que nos vamos.

Pero no sin echar un último vistazo a las dos chicas. La dientes se inclina y roza con su dedo índice el charquito del suelo. Ya está medio seca, pero todavía mantiene su tacto untuoso. Lo levanta sucio de sangre y tierrilla. Lo observa.

Si nos quedáramos unos segundos más veríamos qué hace con él.

1

NOLASCO

Ernesto del Río y yo coincidimos en el psiquiátrico. Un sitio triste y oscuro. Con aquel suelo lleno de baldosines diminutos, con dibujos absurdos que no llevaban a ninguna parte. Con las paredes llenas de desconchones; la pintura no lograba cubrirlos, solo los convertía en mapas secretos del país de la desesperación. Era fácil perderse hasta en la propia habitación, nada llevaba a ningún sitio. Siempre se escuchaban gritos lejanos que venían de invisibles mundos remotos, o lamentos tan cercanos como susurros al oído.

No puedo decir que Ernesto y yo llegáramos a ser amigos; estoy convencido de que no tuvo ninguno. Pero sí estoy seguro de que fui una de las personas más cercanas a él durante sus últimos días. Solíamos seguir juntos el embaldosado infinito del pasillo. Una y otra vez. Siempre nos atascábamos en un hueco minúsculo cerca de la sala: medio baldosín había desaparecido, quizá huyó asqueado de ese lugar, o alguien, en un ataque de locura, lo arrancó con sus uñas resquebrajadas. Ambas opciones eran igual de factibles.

—Toma. Guarda esto —me dijo Ernesto un día mientras dábamos vueltas intentando escapar de la atracción gravitatoria del agujero del baldosín. Utilizó el mismo tono de un adolescente temeroso de que le pillen con el paquete de tabaco robado a papá. Manoseó algo debajo de su pijama. La goma del pantalón arrancó murmullos al papel, como una muchedumbre rezando. Y me llegó el miasma, ya me estaba acostumbrando a esa especie de oleadas—. No se lo enseñes jamás a nadie. Ni siquiera lo mires tú. Solo guárdalo.

Se lo prometí solemnemente y recogí con anhelo infantil el paquete envuelto en periódicos. El bulto tenía la forma de un montón de revistas, ojalá fuera material porno. Más crujidos del papel cuando lo camuflé entre mis ropas con forzada naturalidad, más oraciones susurradas. Que no lo vieran los enfermeros. Ni esa bruja de Azucena, la enfermera más zorra de todas. El paquete asomaba por la cinturilla y lo cubrí con la camiseta, desde luego no resistiría ni un simple vistazo; resultaba evidente que ocultaba algo. Estaba caliente, mantenía la temperatura del cuerpo de Ernesto. No me resultó desagradable, fue casi como un abrazo, como los efluvios que en ocasiones llegaban a mi cerebro.

Entonces Ernesto encontró el camino de salida del baldosín ausente y retomó la marcha por el pasillo. Choqueteamos con torpeza, como sellando un pacto, compromiso de por vida.

Por supuesto no lo cumplí, y la prueba es esto que tú estás leyendo ahora mismo, el libro que tienes en tus manos. Es un presente envenenado que cambió mi vida. Y quizá también la tuya. Sí, seguro que cambiará tu futuro. Es imposible no dejarse llevar. Es más: uno quiere dejarse llevar. Es como estar con él de nuevo.

Ernesto no tenía otros amigos. Solo seguía la ruta de las baldosas conmigo. Si eso no es ser amigos ya me dirás…

Yo ayudé a sacar sus restos carbonizados. Los enfermeros estaban desbordados y me ofrecí a ayudarles. Había que limpiar la sala lo antes posible. Me permitieron participar. Confieso que en un descuido, cuando uno de ellos salió corriendo para vomitar y los demás le siguieron con la mirada, me guardé un fragmento de ese carbón parduzco dentro de mis pantalones, casualmente donde pocos días antes había escondido su paquete misterioso. Estaba caliente todavía y el calorcillo atravesó mis calzoncillos con una sensación casi sexual. Me gustó que los restos de Ernesto rozaran mi escroto. Seguro que a él también. Luego, entraron para llevarse el saco de plástico. Me fue por los pelos. El enfermero regresó poco después secándose los morros con la manga de su bata y tan blanco como ella. Ernesto seguía caliente.

El olor a barbacoa permaneció mucho tiempo más, las ventanas de la sala común no se pueden abrir, están precintadas. En el suelo quedó una mancha que ni siquiera se eliminó del todo ni con una pulidora industrial. Las baldositas eran bastante porosas y tenían demasiadas grietas. Yo, cuando seguía mi ruta, saludaba cada día a la mancha. «Hola, Ernesto», le decía. «Hola, mamón», me respondía. Todo un figura, ya te digo.

Ya me encuentro mucho mejor. Vuelvo a estar en la calle. En casa. Si puede llamarse casa a este cuartucho maloliente de uno de los pisos de reinserción social. No sé cuánto tiempo me dejarán quedarme. Dicen que han recortado el presupuesto y que van a cerrarlos. Lo más probable es que me manden a la mierda cualquier día. Pero ya estoy mucho mejor. Al menos eso es lo que he hecho creer a los médicos que me tratan y al asistente social. Dicen que me van a conseguir un trabajo. Eso no se lo creen ni ellos. Ja. No encuentran trabajo ni las personas normales, como para conseguir colocarme a mí.

En realidad sigo con mi tema, aunque lo disimulo. Si alguna vez has estado loco ya sabes cómo son estas cosas: más difíciles de eliminar que la mancha de Ernesto. «Hola, Ernesto». «Hola, mamón». Ji, ji, ji.

Mientras estuve ingresado, después del incidente de la parada de bus, la medicación me atontó lo suficiente como para que dejara de esvilar. En realidad me tenían completamente grogui. No se estaba mal, cierto. Pero en cuanto la redujeron seguí esvilando a toda potencia. En el fondo me gusta, es como morder un pepinillo: tiene un sabor ácido que te produce escalofríos y genera reacciones en tu cuerpo que no puedes evitar; en cuanto empiezas a masticarlo te llena por completo, rebasa tus papilas, las satura y estremece. Es lo mismo. Imagina el pepinillo entrando en tu boca, ¿no empiezas a salivar? Ahora muerdes su textura blanda y jugosa, el pepinillo explota en tu interior. Rezuma líquido ácido que excita tus papilas gustativas. ¿No se te hace la boca agua? Y muerdes, muerdes. Tejido verde y líquido. ¿A ti no te gusta estar loco? Es como comer pepinillos, ¿verdad? ¿Tú también esvilas? Traga saliva, anda, que te vas a ahogar con tus propias babas. Bueno, al grano, que estoy divagando. A veces con Ernesto, divagábamos durante semanas sin parar. No hacíamos otra cosa. Es bonito divagar.

El infinito del pasillo no me alcanzará. ¿Ves? Es bonito divagar.

Ernesto estaba mucho más loco que yo. Sin comparación, hombre, dónde va a parar. Me asustaba. Era verdaderamente siniestro, mucho más que la baldosita partida. Más que los gritos que en la noche nos llegaban desde el pabellón de al lado. Más que el doctor cabrón e idiota que siempre nos reprendía si levantábamos un poco la voz; joder, si estábamos en un manicomio ¿qué quería que hiciésemos? Una de las obligaciones de los locos es gritar. Yo ahora grito, aprendí a no reprimirme. Que se jodan.

Ernesto incluso me asustaba más que mis recuerdos infantiles. Creo que todos le tenían miedo, hasta Azucena y el resto de los médicos. Cuando te miraba con esos ojos penetrantes podías ver en verdad al diablo en su interior. Algo siniestro refulgía dentro de él como si pugnara por salir al exterior. Y luego estaba el oleaje mental, cuando te alcanzaba se te ponía cara de tonto y sonreías hasta llorar.

Ayer, paseando por la calle vi a un tipo con un perraco inmenso, no sé de qué marca era, no entiendo de esas cosas, pero acojonaba. En serio. Parecía a punto de saltarte a la yugular. Llevaba bozal y correa de castigo. Cuando me vio se puso a ladrarme el hijoputa, pero con ganas, como si yo le hubiera hecho algo. De forma inesperada pegó un violento tirón. Su dueño apenas pudo sujetarlo, creí que el perro le arrancaría el brazo o le tiraría al suelo. O ambas cosas. Que el bicho se desharía del bozal simplemente sacudiendo la cabeza con fuerza y que me destrozaría. Los pinchos del collar se clavaban en el hirsuto pelaje del animal y, a pesar de todo, seguía tirando como loco, como si quisiera arrancarme las entrañas o recuperar el fragmento requemado de Ernesto que yo llevaba en el bolsillo. Y reconocí a mi amigo en las pupilas rojas del perro, en los salivajos que escapaban de sus belfos, sí, allí estaba. Esa era su mirada de ira cuando se cabreaba, cuando no podía salir del infinito. El fulano se lo llevó a rastras mientras musitaba disculpas, casi no podía alejarse de mí, Ernesto seguía tirando de la correa con fuerza. «Adiós, colega», dije. Cosas pasan, oye. Me alegré de poder saludarle. Si es que en el fondo soy un sentimental.

Una vez en mi cuarto, tomé su paquetito y lo abrí de nuevo. Ya lo había hecho con anterioridad y sabía lo que contenía. Menos mal que no soy un gato, ya sabes lo que dicen de la curiosidad. Ffffssh. Marramiau.

Me van a encontrar un trabajo, dicen. Una mierda. Panda de gilipollas. Si no, tendré que dejar la casa, dicen. Joder, lo tengo crudo. Que estoy curado, dicen. No dan una, los listos. Con la puta crisis que hay, a ver quién va a contratarme. El asistente social es un relamido y estirado. Un auténtico imbécil. Sueña si cree que alguien va a contratar a un pirado. Porque es innegable que yo lo soy, por mucho que me esfuerce en disimularlo. Y no siempre lo logro. Ffffssh…

Entonces se me ocurrió. Necesitaba una fuente de ingresos. Estoy loco, pero no soy tonto. Necesitaba pasta. Y entonces se me ocurrió: ¿por qué no hacer público lo que me había dado Ernesto? Seguro que su intención, cuando me lo dio era que lo difundiera, aunque me dijera que no lo mirara. Ernesto era así de retorcido. «No lo leas» en ernestiano quiere decir «hazlo público». Hay cosas que significan lo contrario de lo que dicen. Como cuando las tías te piden por favor, por favor, que no las toques ahí.

Y aquí estoy, escribiendo esta carta de presentación. Lo cierto es que su material es… digamos… como poco, llamativo. Mira solo cómo empieza. Joder, Ernesto sí que estaba como una cabra. Esos ojos rojos como los de las fotos hechas con flash. Ese ir y venir al infinito continuamente. Bueno, o puede que no estuviera tan loco. No sé. Al final todo le da la razón.

Ahora palpo sus restos carbonizados. Mecagüendiez, cada vez queda menos Ernesto, se me va desgastando en cenicillas volátiles, menos mal que aún permanece una porción de carne adherida al hueso. Es lo que tienen las pavesas humanas, no duran nada.

Estoy tentado de volver a lamerlo, pero no quiero entretenerme, que luego siempre se me va un rato limpiando todo y gasto muchos pañuelos de papel. Mira, tío, te voy a enseñar lo que Ernesto me pasó aquella tarde, de momento solo a ti, pero me gustaría que lo publicaras. Son un montón de hojas escritas a mano con letra menuda y apretada. Un buen montón, oye, así sin orden ni concierto. Yo he leído casi todas. Y las estoy pasando a ordenador, bueno, aún no he acabado, supone mucho curro, porque no me aclaro mucho con el ordenata, a pesar de las clases que nos dieron. Escribo muy despacio con un par de dedos buscando cada tecla una tras otra. UNA TRAS OTRA. Hay muchas cosas del texto que no entiendo, pero otras sí. Y me asustan, tanto las que entiendo como las que no. En cualquier caso, siempre hago todo lo que me indica del Río. Espero que tú también lo hagas.

Creo que la cosa empieza por aquí, pero podría estar equivocado, las hojas están desordenadas. Y no me cabe duda de que está escrito para ser publicado, Ernesto incluso habla de este libro, si es que era muy listo el tipo. Hasta supo morir en el momento adecuado. Mira a ver qué te parece. Seguro que sus escritos podrían convertirse en un superventas. Le podríamos poner de título algo molón, del tipo «El negro libro del Horror» o algo así. Qué pasada, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo.

A la gente le va la marcha. Y más si sabe que leer ese libro implica perder su cordura. Yo ya la perdí hace mucho y, de todas formas, moriré pronto. Lo sé. Ji, ji, ji. Soy un gatito curiosón. Ffffssh…

Esto es lo que Ernesto me pasó. Pero te lo advierto: si lo lees, tú también enloquecerás. Marramiau…

2

ERNESTO DEL RÍO

Has abierto el libro con cierta displicencia, como si no fuera importante. Eso no está bien. De acuerdo, no sabes con qué te vas a encontrar, pero no es excusa. Me gustaría que fueras más considerado, que te dieras cuenta de la trascendencia del hecho de leer estas líneas. Este no es un libro cualquiera. Vamos a estar juntos mucho tiempo, probablemente toda la eternidad. Así que mejor que nos llevemos bien. Quiero tu respeto, yo te doy el mío. Como muestra de mi buena voluntad, déjame que te reciba cómo mereces: seré sincero y claro. Nada de engaños o subterfugios. Respeto, hemos dicho, ¿no? Por ambas partes. Así que...

Bienvenido a tu infierno.

Yo soy la llave que abrirá el pozo de tu alma y te permitirá desencadenarte. ¡No puedes ni imaginar cuánto tiempo llevas esperándolo sin saberlo! Siempre me has anhelado sin tener consciencia de ello. Tu momento ha llegado. Por fin.

La vida que llevas te hastía; vamos, reconócelo, hemos quedado en que seríamos sinceros, ¿no? Respeto. Tu vida es un camino infinito y vacío, vagas sin sentido, sin conocer tu ruta, sin imaginar tu destino. Solo sigues adelante por pura inercia, porque se supone que es lo que tienes que hacer. Ahora yo puedo decirte a dónde te diriges y cuándo llegarás. Te interesa, ¿verdad? Es más, por primera vez vas a poder controlar tus pasos, ser el auténtico dueño de esa existencia tan ilógica que en muchas ocasiones te desespera. Que te desgasta jornada tras jornada.

Aquí estás, ahora, leyendo un libro igual de absurdo. Piénsalo. ¿De verdad es esto lo que quieres estar haciendo? Piénsalo con detenimiento. ¿Esto? Oh, vamos. ¿Tan conformista eres? ¿Tan acabado te sientes? Y me temo que incluso intentes convencerte a ti mismo de que se trata de una elección libre y adecuada. Qué patético resultas. No puedo creer que hayas renunciado a tanto. No te digo que luches por tus sueños, no voy a ser tan fingidamente paternalista, esas cosas son tan ridículas como tu vida. Pero al menos, ser ínfimo, intenta huir de la pesadilla que es tu existencia. Inténtalo con toda tu alma. Si abrazas la locura, yo puedo llevarte allí adonde quieres estar.

Oh, eres tan gris, tan invisible, tan parecido a todos los demás… Tú no te has visto a ti mismo esperando en la parada del autobús, junto a otras pobres almas perdidas. Aguardando en impaciente silencio, con la mirada en la nada. Tan muerto como uno de esos conejos despellejados expuestos en el mostrador de una carnicería. Dejando que el tiempo resbale a tu alrededor, con el tráfico fluyendo frente a ti como una riada imparable de condenados. Tan oscuro, eres tan oscuro que duele mirarte allí junto a la parada. Das un corto paseo y vuelves al punto inicial. Miras hacia la avenida, el maldito autobús no viene. En el suelo hay una baldosa resquebrajada y varias colillas. Vuelves a leer el anuncio de la marquesina, promesas tan falsas como el amor verdadero. Consultas el reloj como si el tiempo estuviera en él, en lugar de a tu alrededor. Realizas el rito de la espera. Evitas mirar el rostro de los demás, quizá temas reflejarte en esos iris ajenos. Tendrías que verte, eres tan pequeño, tan poca cosa; allí, entre la gente y el tráfico, se te ve tan extraviado, tan perdido, tan triste. Y tan resignado. Sobre todo tan resignado...

Viajas en el autobús, agarrado a la barra de sujeción y eres solo un cuerpo desplazado a través de calles que mueren en otras calles, reducido a impulsos en la banda magnética de tu tarjetabus, partículas polarizadas marcadas por un imán que repele la dicha; el control ganadero de la res que entra en el camión de transporte. Cada roce del bono sobre el lector debería dolerte tanto como el metal al rojo, pero estás tan acostumbrado que ya ni lo sientes. Hay tanto dolor en tu alma, que se encuentra anquilosada, cubierta de capas y capas de piel muerta.

Y te empujan. Y te sacudes con los frenazos y los acelerones. Y unos chicos alborotan, cargan con voluminosas mochilas a la espalda con las que importunan a otros viajeros, no siempre sin querer. Alguien habla por el móvil compartiendo con los demás lo retorcida y traidora que es su compañera de trabajo, o su pareja, no está claro. Dos inmigrantes conversan en un idioma extraño y cacofónico, parece que ninguno entienda lo que dice el otro, cada vez hablan más alto. Una pareja viaja abrazada como si tuvieran que sujetarse para no caer, ella aprieta su muslo entre las piernas de él, no sabe que la engaña con una amiga. Alguien con aspecto de defecar por la boca te mira fijamente, tú retiras la vista y contemplas tus zapatos.

Llegas a tu destino y te bajas del autobús. Pisas la acera, y sigues el trazado de los baldosines, ese mapa secreto dibujado por terrazo, papeles y orines de perro. De repente te sientes muy cansado y caminas despacio. Te preguntas a dónde vas. Es más, te preguntas si tiene importancia el mero hecho de ir. ¿Qué importa si es a casa o al trabajo? Qué más da. Y te preguntas el porqué. ¿Costumbre? ¿Vicio? Encoges los hombros. No lo sabes. ¿Porque es tu obligación, porque es lo que haces siempre? ¿De verdad quieres regresar?

Mientras caminas, un sucio viento sopla a tu alrededor, es un aliento maloliente. La fetidez de la gran ciudad, el hedor de vehículos pestilentes y de personas en putrefacción. Un aire pegajoso y denso que te cubre como ropa de cuero demasiado ceñida. Ves una baldosa suelta, siempre la ves. La miras mientras pasas a su lado. Llama especialmente tu atención. Podría esconder algo. Sí, sabes que esconde algo. Te preguntas qué puede ser. ¿Por qué no la pisas? Estaría bien. ¿Sería normal hacerlo? Pasas de largo, camino de daigual. Te vuelves. No la has pisado, no has investigado su secreto. No importa, es pronto, acabamos de empezar. Todo llegará. Pronto viajarás sobre las baldosas, descubrirás los senderos ocultos, comprenderás el trazado de tu vida. Ahora solo has sentido un leve chispazo de comprensión. Pronto serás libre.

En verdad lo sabes, te das cuenta de que tu mundo está mal enfocado. Sí, eres solo uno más, llegas a percibirlo. En muchas ocasiones has deseado cambiar las cosas. O al menos rebelarte contra ellas. Ser tú. Acabar con esta vida miserable que llevas.

Ahora puedes hacerlo. Yo tengo la solución. Yo soy la clave. Si tu vida es un infierno, ¿no es lógico que recurras a mí cuando necesites ayuda? A fin de cuentas soy el ma

Tu vida va a cambiar. Incluso tu muerte va a cambiar. Si sigues leyendo, todo será diferente. Te lo aseguro. Emprenderás un camino sin retorno sobre un trazado inextricable. No podrás volver atrás. Si decides enfrentarte al secreto de la existencia, todo tendrá otro significado. Es como en esas ilustraciones ocultas: una vez que localizas la figura escondida, ya no puedes dejar de verla. Cuando la luz incide en tu retina queda impresa en ella la forma de la llama. Y aunque el fuego se extinga y las cenizas se deshagan, la mancha blanca tizna tu iris.

Lo primero que te pido es una muestra de tu implicación.

Este libro no solo has de leerlo. Tienes que escribirlo, mancharlo, violarlo. Vivirlo, matarlo.

Es lo que te pido. Respeto. Implicación. Participación.

Vamos a comenzar por un simple gesto, algo banal, sin trascendencia. No te voy a pedir demasiado. Esto es solo el principio. Me basta una humilde señal de afirmación, tu mero deseo de continuar. No se trata de que firmes con sangre un contrato de por vida. No, ahora solo quiero sentir tu complicidad. Tu aceptación. La confirmación de que deseas cambiar de vida, salir de tu rutina, no viajar nunca más en ese viejo autobús rodeado de escoria humana. Quiero que ahora, en este momento, sigas mis indicaciones. Que hagas lo que te pido. Al pie de la letra. Sujeta el libro con una mano y mientras lees esto, pasa el dedo índice de tu otra mano por tus labios y acarícialos con suavidad. Vamos.

Es muy sencillo. Implicación. Respeto. Un mero gesto. No te supondrá esfuerzo. Puedes hacerlo. Diriges tu dedo a la boca. No importa que lo hagas despacio o que dudes. Si quieres, considéralo un pequeño juego, una broma privada entre tú y yo. Vamos, lleva el dedo a tu boca, no seas tonto. Este es solo el primer paso para acabar con la oscuridad de tu existencia. Hazlo. Así, muy bien. Ya casi está. Se establece el contacto. Y lo notas: es un relámpago inexistente. El roce es seco, dúctil. Sientes el dedo en tus labios, se apoya con suavidad. Lo desplazas lentamente. Notas los labios en tu dedo, son tersos, carnosos, parecen preparados para recibirte. Es un camino suave y agradable. Es tu camino. Sigue leyendo mientras rozas tus labios. Sigue rozando tus labios mientras lees. Ahora, con mucha dulzura introduce un poquito el dedo entre ellos, como si quisieras chuparlo. Abre levemente los labios, que se muestren expuestos y dispuestos. Comienza a sentir la humedad del interior. Introduce un poco la yema. Muy despacio, saboreando el acto. Disfrutando de la entrada. Hazlo con cuidado, incluso con mimo, hasta rozar los dientes.

Vamos, es muy sencillo. Y ahora, muy despacio, abre un poco más la boca y mételo más adentro. No tienes por qué no hacerlo. No te cortes. Ya has empezado, todo va bien. Puedo asegurarte que es mucho más importante de lo que crees. Es el inicio. La comunión. Despacio, mete el dedo entre los dientes, siéntelos arriba y abajo. Duros, secos en comparación con los labios. Un poco más. Te encontrarás con la lengua, es húmeda y blanda. Acaricia con ella la yema de tu dedo, recíbelo con afecto. Hazlo bien, es muy importante. Necesito que lo hagas. Tienes que hacerlo. Nadie lo sabrá jamás. Solo tú y yo. Mete más el dedo en tu boca. Es algo casi sensual. Es agradable. Que la lengua le guíe en su camino, que los dientes mordisqueen sin fuerza, que los labios la acojan con dulzura y sellen la unión. Ahora. Más, más, mételo más. Hasta más allá de la segunda falange. Hasta que casi comience a ser desagradable, pero sin que llegue a serlo. Ahora acarícialo con la lengua, lámelo. Ya lo estabas haciendo, ¿verdad? Saboréalo. Mójalo hasta que quede completamente empapado, hasta que se adentre entre tus dientes, se arrastre sobre tu lengua y la acaricie por abajo, la lengua lame el dedo, el dedo acaricia la lengua.

Sigue. Hasta que las papilas bailen una danza cálida y arropadora. Atrévete, ahora introdúcelo un poco más, hasta que casi sientas una arcada. Que tus labios ciñan tu dedo con cálida fuerza. Levántalo hasta que llegues a palpar el cielo del paladar y bájalo para refugiarlo debajo de la lengua. Así, de esta forma me recibes a mí en tu interior. Me aceptas dentro de ti.

Mantén el dedo en tu boca. Esta penetración carnal es tu forma de aceptarme. De hacerme saber que puedo contar contigo, que estás dispuesto a seguir adelante y a recorrer el camino que debo mostrarte. Es tan solo una muestra. Un mero gesto de buena voluntad por tu parte. Puedes sacar el dedo, despacio. Que abandone la humedad de la lengua y retroceda entre los dientes. Que la uña sea lo último que roces. Cierra los labios una vez haya salido. Ahora notas en tu boca un vacío. Mueve la lengua buscando tu dedo. En realidad me estás buscando a mí. Sientes tu cavidad bucal como no la habías sentido nunca antes. Muy bien. Eso indica que ya me has recibido. Me has aceptado, ahora formo parte de ti. Estoy en tu interior. Somos uno.

No, no te asustes, suena mucho peor de lo que es en realidad. Te dije que cambiaría tu vida. ¿No tienes curiosidad por saber cómo seguirá todo? ¿No quieres conocerme? Tengo mucho que ofrecerte, puedo asegurártelo.

Si no has sido capaz de hacer lo que te pedía, deja inmediatamente de leer. No quiero saber nada de cobardes como tú. Si no lo has hecho, no se te ocurra seguir leyendo, estarás violando la confianza que he depositado en ti y mi desprecio será enorme. Solo quiero fieles que me sigan, que estén dispuestos a arriesgarse y a enfrentarse a lo desconocido. Si eres un cobarde, un ser vacío, sin alma y sin futuro, no me interesas. Si no te has atrevido a realizar ese simple gesto, te repudio. Y te aviso con toda la fuerza de mi ser, con la ira reprimida del que es traicionado, con el odio descarnado de aquel al que asqueas; te lo advierto: no sigas leyendo bajo ningún concepto.

Si lo has hecho, sé bienvenido. Te recuerdo que has entrado en mi mundo por tu propia voluntad. Que he entrado en tu cuerpo gracias a tu simple gesto de aceptación. Puedo asegurarte que no te arrepentirás. Veo que puedo confiar en ti. Has sellado tu destino. Respeto. Implicación. Locura. Comunión.

Nos llevaremos bien, ya verás. A fin de cuentas vamos a estar juntos toda la eternidad, por algo soy el ma

Ahora, sigue leyendo, adéntrate en las siguientes páginas, porque has aceptado mi invitación. Comienza el verdadero viaje. Porque ya somos uno solo.

Olvida el cosquilleo que comienzas a sentir en tus labios. La calidez que envuelve tu lengua, la saliva que segregas de forma incontrolada, incluso las leves nauseas que empiezas a sentir. Pasará. Ya verás.

Pronto verás todo de una forma completamente diferente. Tu mundo cambiará de manera radical. Pronto dejarás de segregar saliva, no te preocupes, es tu cuerpo que empieza a reaccionar.

3

NOLASCO

Yo metí el dedo en la boca. Y seguí leyendo. Puedes imaginarme tirado en un rincón de aquella celda, aunque en el sanatorio se referían a ellas como «habitaciones», pasando una hoja tras otra, intentando encontrar algún sentido a las palabras de Ernesto, adentrándome en su mundo oscuro, apartando con torpes manotazos las telarañas de la realidad. Sin poder dejar de leer, rebuscando entre aquella maraña de hojas sueltas para ver cuál era la que correspondía.

Emprendí el viaje y llegué hasta aquí. Y ahora ya no estoy internado, ahora estoy en esta otra habitación del piso social, usando el ordenador común, escribiendo estas líneas de presentación y copiando la apretada letra de Ernesto. Jamás me desprenderé del original. Mi vida ha mejorado mucho, me dieron el alta, como él me prometió. Mi vida mejorará, estoy seguro. En las próximas páginas Ernesto me dirá quién es en realidad, aunque yo ya lo sé. Y tú también lo sabes, ¿verdad? Sí, claro, ambos lo sabemos. No hace falta decirlo. Todos somos el mismo. Uno.

Pero por hoy, ya vale con esto.

Pronto te contaré más cosas.

4

ELY

Me llamo Ely Gomis. Tengo veinticuatro años.

Aquí estoy, frente al espejo, mirando a esa estúpida. Vete a la mierda. Imbécil. Desgraciada. ¿Qué, qué haces ahí? ¿Qué quieres? ¿Ya lo has vuelto a hacer? ¿O has podido aguantarte un poco más? Cómo la odio. No quiero ni verme. Tendría que quitar ese espejo, cada vez que paso por delante de él y me veo, me pongo enferma. No me soporto.

Sin embargo me sigo viendo de refilón. Cierro los ojos; todo con tal de no tener delante ese mezquino reflejo.

Oh, ya vale. Me quiero morir. Así de sencillo, lo digo en serio. Morirme ya de una puta vez. De una puta jodida vez. Morirme ya, por favor. Venga, hombre, Dios, por favor. Ya vale. Ya vaaaale. Mátame. Vaaa, venga.

Me llevo las manos a las sienes y aprieto como si quisiera que mi cabeza explotara convertida en una fruta madura. Bien fuerte, bien fuerte. No logro aplastarla. Las deslizo un poco y acabo frotándome los ojos, debería hundirlos en sus cuencas. Así dejaría de ver el maldito reflejo de esa chica encantadora. Mierda.

Me gustaría ser fea. Tener el rostro desfigurado, lleno de pústulas o cicatrices; todo sería mucho más fácil. O gorda, con tal grado de obesidad mórbida que la grasa rebosara por mi cuerpo y asqueara a todo el mundo. O idiota, no percatarme de nada, babear sin comprender el significado de las cosas más simples. O escuálida, estar en los huesos como esas desquiciadas anoréxicas que se van de la cabeza. Cualquier cosa menos esto. Vuelvo a mirarme, mis ojos están enrojecidos y me proporcionan un aire de fragilidad. El espejo me devuelve mi imagen, soy una chica joven y guapa, siempre me lo repiten. Ay, Ely, qué suerte tienes de ser tan mona, llevarás a los chicos de calle, dicen entre risitas los que no conocen mi problema. Yo me callo y me muerdo la lengua. Y me quiero morir, y les quiero matar, y quiero desaparecer, convertirme en algo muy pequeñito, en una pelusa de polvo debajo de la cama. Ir por la calle y hacerme invisible. Me esfuerzo por ofrecer una sonrisa fingida que, sin embargo, todos encuentran preciosa. Mientras, el dolor me corroe por dentro, se agita en mi interior como un bebé monstruoso que ya hubiera rebasado su tiempo de gestación.

Si fuera fea no tendría que soportar esta tortura. Mi melena morena es larga y sedosa, mi rostro agradable; dicen que tengo una mirada pícara. Pero yo solo veo unos ojos inertes, desconectados y enrojecidos. La mirada de una pobre desgraciada que debería estar muerta. El hoyuelo de mi mejilla se forma incluso cuando miro con odio a mi reflejo. Es encantador, dicen los estúpidos. Me pregunto qué puede tener de atractivo un pliegue de piel, capas de tejido dérmico amontonadas de una forma concreta según les guían los músculos. Todo eso es circunstancial, tan poco importante como una gota de lluvia estampándose contra el asfalto de la calle. Piel pálida y reseca, solo piel. La pena se pliega en mi interior en húmedos estratos amontonados unos sobre otros, supurando, rebasándose, fundiéndose.

El hoyuelo, ¿qué me importa a mí el puto hoyuelo de mierda? Tanto como mi cuerpo traicionero y hostil. Tengo una bonita figura, dicen. Estoy bien formada y soy proporcionada, dicen. Soy guapa y resulto muy atractiva, dicen. Si acaso, tengo un poco de culo, pero nada que no se pueda arreglar con algo de ejercicio, dicen. Así es mi ingrato cuerpo, un envoltorio aceptable para un contenido miserable. No me importa mi aspecto. Odio este cuerpo resentido y vengativo. Me gustaría abandonarlo y vagar por el éter sin él, libre de ataduras y maldiciones.

Ni siquiera me cuido demasiado, últimamente ya ni sigo la dieta que me aconsejó el médico, total, no da resultado, ¿qué más da? Me quitó prácticamente todo, ahí estaba él con su bata blanca que le iba un poco corta de mangas y permitía ver su grueso reloj de oro. Con su pelo canoso peinado hacia atrás como el doctor de esa serie de televisión, su cansada sonrisa de condescendencia y sus ojos aburridos; todavía le aguardaba una veintena de pacientes en la sala de espera. Todos éramos iguales para él, rostros fugaces con problemas vacíos. Soluciones rápidas con algunas pastillas, cuatro palabras cruzadas y un par de frases tecleadas en el historial. No bebas café, ni té, ni bebidas con gas; el alcohol ni lo pruebes, dijo con el tono monocorde de quien lee los datos de una pequeña ficha. ¿Qué me queda? ¿Agua? Y poca, dijo. No tomes chocolate, comidas picantes, sandía, melón, cítricos ni tomate. Y eso sí, ingiere mucha fibra. Valiente cabrón.

Ya conozco toda esa mierda desde hace casi seis años. Y voy a peor. Así que qué más da lo que tome o deje de tomar. Ese inútil no puede solucionar mi problema, ni siquiera entiende todas sus repercusiones, lo incapacitante que resulta, lo cruel que puede llegar a ser. La forma en que mi vida me es arrebatada.

No me maquillo, no me arreglo, no me pongo ropa mona… Vestir, ay, vestir, ese es otro de los problemas. Nunca puedo ponerme guapa o elegante, embutirme unos pantalones bien ceñidos y salir a la calle. Algo tan sencillo como eso, algo que todas las chicas pueden hacer, está vedado para mí. Como tantas y tantas otras cosas. Esta… esta maldita enfermedad me está volviendo loca. Y es tan difícil que alguien me comprenda. Nadie entiende hasta qué extremo me perturba. Toda mi vida gira alrededor de mi tara, cada minuto, cada uno de los segundos, todos ellos. De día y de noche. En todos los momentos. En cualquier instante.

Y lo peor es que me ha privado de la risa. No puedo reír. Después de tantos años ya la tengo olvidada. Me he acostumbrado a no reír. Conscientemente. A rechazar una carcajada espontánea o una risilla cómplice. Me he convertido en una chica triste que teme las bromas y rehúye la risa. Veo los anuncios de la tele y las modelos saltan, bailan, ríen mientras echan su cabeza hacia atrás, me muestran un mundo lejano fuera de mi alcance. Soy la chica sin risa. La chica triste y derrotada. Ya no sé reír.

No, no tengo dolores. No, la enfermedad no me matará, pero me acompañará cada minuto de mi existencia. No quiero seguir así, no puedo seguir así. No, no lo soporto más.

Mi madre me dice que tenga cuidado o puedo caer en una profunda depresión. De vez en cuando se siente obligada a soltarme la charla, piensa que ese es su deber. Viene al cuarto y me da la chapa durante un rato, se sienta a mi lado y empieza a cascar. Yo ya ni la oigo, al principio le respondía y le explicaba cómo me sentía, pero luego ella siempre intentaba darme ánimos con palabras vacías que solo conseguían cabrearme. Indefectiblemente acabábamos discutiendo y yo la mandaba a la mierda y le decía que se fuera de mi cuarto, que me dejara en paz, que me dejara en paz.

Ahora ya he aprendido a poner el piloto automático, el resorte programable mueve mi cabeza cuando tiene que hacerlo y contesto lo necesario para que crea que la estoy atendiendo. Ella se siente mejor. Y yo sigo igual de hecha polvo, no más, así que sé que es un pago que tengo que aceptar por vivir en casa. Y la depresión es muy mala, añade con su voz aguda, que me hiere los tímpanos, y ese tono de anuencia que llevo tantos años sufriendo. Creo que ni siquiera ella me comprende. Una depresión…, joder, vale, bien, admitámoslo, la mía es de caballo percherón, de acuerdo. Pero ¿quién no la tendría con un caso como el mío? Eso es lo que menos me preocupa. En la práctica apenas me afecta, no tengo vida social. Apenas puedo salir a la calle, no puedo hacer ejercicio. No puedo viajar en autobús, no puedo ir al cine, no puedo hacer el amor. No puedo ejercer la mayoría de los trabajos. ¿Depresión? ¿Y qué?

Me encantaría poder ser una simple cajera en un supermercado, cobrar un sueldo de mierda y aguantar a un encargado cabrón. Sería maravilloso. Todo un sueño. Pero solo me queda esta puta enfermedad, y la depresión. Bienvenida sea pues, que me abrace y me dé cobijo. ¿En mi caso qué más da? ¿Quién lo va a notar? ¿Los peluches descoloridos de encima de mi cama? ¿La foto del estante de cuando era una chica normal? ¿Las paredes que me constriñen y que cada vez están más cerca? ¿Las rendijas de las baldosas entre las que me gustaría resbalar y esconderme?

Cómo envidio a la chica de los anuncios que se ríe mientras deja que su pelo vuele hacia atrás, a las muchachas que pueden salir de casa con normalidad, ir a la piscina, ser besadas. A la cajera del supermercado, a la que mete la publicidad en los buzones, a la que busca trabajo sin encontrarlo, a la que atiende detrás de un mostrador…

Sin embargo, todo eso está vedado para mí y ahí, en la mesa de mi cuarto, está mi trabajo. Una pequeña torre de folios encuadernados con canutillos o espiral. Es una de las pocas tareas que puedo realizar. Es una mierda, como todo en mi vida. No tengo contrato, no me pagan apenas, me meten caña y estoy segura de que Susana se ríe de mí. Ella conoce mi problema, la bocazas de mi madre se lo pió y me ofreció este trabajillo como una especie de favor. Encima tengo que estarle agradecida a esa zorra estirada. Ay, Susana, gracias, muchas gracias, ¿te importaría poner el culo en mi cara para que te lo lama? Gracias Susana, qué honor. Humm... Qué guay eres. Hasta la mierda te huele bien.

Los originales los ha traído mi madre esta misma mañana, mi jefa ni siquiera tiene la delicadeza de enviármelos a casa. Mi madre tiene que ir a buscarlos expresamente y venir cargada con todo el paquetón, se lleva el carro de la compra para traerlos desde allí, la mujer ya es mayor y estas cosas pesan.

Abandono a la pobre chica del espejo, esa imbécil desgraciada, y me siento en la silla de plástico rígido después de extender el pañito. La silla es dura e incómoda, pero no puedo sentarme en otro sito. Mi enfermedad…

Una veintena de originales en papel, y otros tantos en word o pdf en el ordenador, todos con pinta de ser una escoria. Los cuento para echar cálculos a ver cómo me saldrá este mes. Cuarenta y cinco. Hago la cuenta, a quince euros por informe, total: unaputamierda. Eso es lo que voy a cobrar por leerme toda esta bazofia y realizar sus correspondientes informes de lectura. A novela y media por día. Ven, Susana, trae tu bonito culo de nuevo que quiero agradecerte con la pata de la silla el gran favor que me estás haciendo. Doy un manotazo a los manuscritos y la torre resbala como un pequeño alud por la mesa. Joder.

Como si pudiera aspirar a alguna otra cosa.

Cierro los ojos e intento calmarme.

Vamos, Ely, no te dejes llevar, sabes que es peor. No le des más vueltas al asunto. Cálmate; a fin de cuentas, ya deberías estar acostumbrada. Mejor intentar distraerte y empezar ya a currar, ¿no?

Tomo el original que ha ido más lejos, el que estaba el primero de la torre. La inercia de la tristeza, el nombre del autor no importa. Joder, vaya título, me pregunto cómo ha podido pasar el primer filtro editorial. Lo ojeo por encima, casi cuatrocientos folios. Buff, aterrador. Este lo leeré en un cuarto de hora, ya verás, una hoja de cada cinco, y solo los primeros párrafos de cada página, seguro que es horrible. Pero no puedo confiarme y dejar de leerlo, he de evaluarlo debidamente porque Susana a veces me manda manuscritos-trampa: originales de gran calidad ya evaluados por otros, y espera que mi informe esté a la altura.

El siguiente llama mi atención, ¿se ha traspapelado? No puede ser... Solo son una docena de páginas grapadas. Eso no es un libro. Dejo La inercia de la tristeza sobre la mesa y cojo las hojas. Bien, ojalá fueran todos así de delgaditos. Hay un pósit amarillo con un texto de Susana escrito a mano. Su letra es tan pulcra como su refinado culo. Usa rotuladores de tinta de gel. Es fashion hasta para escribir una orden.

«Esto me ha llamado la atención. Mira a ver si vale la pena y si puedes enterarte de quién es el autor. Ha llegado sin remite. El matasellos es de aquí».

Arranco el papelito, lo arrugo con rabia y lo arrojo hacia la cercana ventana, el cristal está cerrado, el muy cabrón rebota y vuelve hacia mí. Soy negada incluso hasta para expresar mi ira. Si pretendiera dar un portazo, seguro que la puerta no encajaría. ¿Quién se cree la puta Susana que soy, su sirvienta? ¿Desde cuándo tengo yo que investigar sobre los autores? Si tengo que hacer un par de llamadas de móvil, ya me gasto más de lo que me paga. ¿Qué soy, una jodida detective privada? Miro las hojas. Dios, si ni siquiera tiene título ni nombre del autor. ¿Qué es, una sinopsis? ¿Un proyecto de novela? Qué harta estoy de este curro de mierda.

Miro el reloj. Hora de ir al váter. Compruebo la toallita bajo mi trasero. Seca. Otro pequeño triunfo. Es todo a lo que puedo aspirar. Estúpida desgraciada. En cuanto regrese del váter, leeré esa porquería. Al pasar, esquivo la mirada del espejo. La guarra está allí aguardándome.

5

DARÍO

Inicio/Documentos.

Así de fácil. Da igual en qué carpeta guarde los archivos, no tengo que rebuscar entre la maraña de documentos. Cliqueo y me aparecen los últimos archivos abiertos. Documento1. Documento2. Documento3. Así hasta Documento10. Joder, ni siquiera les pone nombre, vaya tipo desorganizado.

En la penumbra de la vivienda, miro sobre mis hombros. Preferiría que nadie me descubriera haciendo esto; ¿cómo es la frase esa? Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que joderse. Se supone que controlar el ordenador no entra entre mis obligaciones, pero aquí estoy, tragando. Y que me dure el curro, ahora no estoy mal del todo; no me gusta trabajar cara al público, me sofocan esas miradas de angustia, la incertidumbre que encierran; prefiero estos cuatro chalados.

Supongo que, además, espiar el ordenador bordea la legalidad, por mucho que el doctor insista en que lo hacemos por el bien de los pacientes y que disponemos de su autorización firmada. Por lo visto, antes de venir a la casa de acogida les hacen firmar una especie de pliego de descarga con cuarenta mil permisos para que su privacidad pueda ser vulnerada; bienvenidos a Guantánamo. Ja, y yo aquí, colaborando con el Gran Hermano, olvidando mis principios y ocupándome del trabajo sucio, fisgando entre las paridas de estos pirados. Como si no tuviese bastante con contenerlos y hacer que se comporten como seres normales.

Bueno, el doctor Ramírez afirma que realizar este seguimiento sirve para conocer las tendencias de los pacientes (como si no se supieran ya) y emitir postdiagnósticos psiquiátricos adecuados. El doctor Ramírez es un poco mamón. Y yo hago lo que me dice, así que no sé en qué me convierte esto. Que va en mi sueldo, dice. Y un huevo.

Ahora los cinco habitantes de la casa están en sus habitaciones. Se supone que durmiendo, pero podrían aparecer en cualquier momento. Si me pillaran hurgando en el ordenador probablemente se daría una situación tensa. Adiós respeto. Estoy atento a cualquier sonido para apagar el monitor cagando leches, pero no puedo evitar encontrarme inquieto.