Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

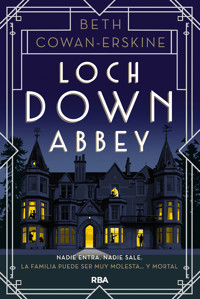

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Una muerte misteriosa. Un ama de llaves intrépida. Escocia, 1930. La noble familia Inverkillen, residente en Loch Down Abbey, está preocupada porque la niñera ha fallecido a causa de una enfermedad poco común. Sus inquietudes aumentan cuando el señor Inverkillen muere en extrañas circunstancias. Oficialmente ha sido un accidente, pero la señora MacBain, el ama de llaves, no está tan convencida. Los habitantes de la casa, tanto los de arriba como los de abajo, son los únicos sospechosos. Con la familia del conde demasiado ocupada haciendo lo que solo puede describirse como no hacer nada, MacBain decide investigar un poco y, al hacerlo, descubre una serie de secretos, mentiras y traiciones que alterarán la dinámica de la casa para siempre. Aristócratas y sirvientes... ¡Todo el mundo es sospechoso!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Introducción

Personajes

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Diciembre

Epílogo

Agradecimientos

Título original inglés: Loch Down Abbey.

© del texto: Beth Cowan-Erskine, 2021.

© de la traducción: Juan Carrillo del Saz, 2025.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición: junio de 2025.

REF.: OBDO494

ISBN: 978-84-1098-353-3

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

A MI MADRE, TERESA,

QUIEN SIEMPRE DECÍA QUE NACÍ PARA CONTAR HISTORIAS.

INTRODUCCIÓN

Loch Down Abbey es una grandiosa mansión aledaña al pueblo de Inverkillen, a orillas del lago Down, en el corazón de las Highlands escocesas. Atravesada por el río Plaid, gracias al cual se elabora el whisky homónimo, la finca es famosa sobre todo por la pesca del salmón. Nos encontramos en el mes de abril, en algún momento de la década de 1930. Corre el rumor de que se propaga por el país una misteriosa enfermedad. Es terriblemente contagiosa y se ha cobrado cientos de vidas; eso sí, casi todas de ingleses, por lo que no nos preocupa lo más mínimo.

PERSONAJES

FAMILIA OGILVY-SINCLAIR

La matriarca

LADY GEORGINA, condesa viuda de Inverkillen.

Los hijos

LORD HAMISH INVERKILLEN, decimonono conde de Inverkilen, hijo de Lady Georgina, esposo de LADY VICTORIA.

HONORABLE COMANDANTE CECIL OGILVY-SINCLAIR, hijo segundo, viudo de la MARQUESA DE DRYSDALE.

LADY ELSPETH COMTOIS, esposa de PHILIPPE, MARQUÉS DE CLAIRVAUX.

Los nietos

LORD ANGUS TEMPLETON, heredero del condado, esposo de LADY CONSTANCE.

HONORABLE FERGUS OGILVY-SINCLAIR, prometido de lady

EVA ZANDER-BITTERLING. LADY ANNABELLA (BELLA) DUNBAR-HAMILTON, esposa del HONORABLE HUGH DUNBAR-HAMILTON.

Y ADEMÁS

IRIS WYNFORD joven acogida por los Ogilvy-Sinclair, sin pa-rientes conocidos.

Los perros de la familia: Grantham, un braco alemán pelicorto, y Belgravia, un labrador negro.

Los bisnietos: un adolescente borde, tres petits franceses y tres escocesitos.

EL SERVICIO

HUDSON, mayordomo.

SEÑORA MACBAIN, ama de llaves.

SEÑOR MACKAY, ayuda de cámara.

SEÑORITA MAXWELL, doncella de la señora.

OLLIE, primer lacayo.

SEÑORITA MACKENZIE, a quien todos llaman Nanny, niñera.

LOCKRIDGE, chófer.

SEÑORA BURNSIDE, cocinera.

ROSS MACBAIN, guardabosques.

MACTAVISH, destilador.

Y muchos otros que alargarían la lista en exceso.

OTROS

SEÑOR ANDREW LAWLIS, abogado.

IMOGEN MACLEOD, secretaria del anterior.

REVERENDO MALCOLM DOUGLAS, vicario.

INSPECTOR JARVIS, jefe de la policía de Loch Down.

THOMAS KETTERING, historiador del arte londinense.

ABRIL

El trayecto de regreso a casa era largo. Volvían de un baile aburrido como una ostra y el whisky que habían tomado la víspera no aliviaba la penuria del viaje matinal. Lady Annabella Dunbar-Hamilton, hija de los condes de Inverkillen, se preguntaba, y no por primera vez, por qué se molestaban en asistir. En efecto, el baile de primavera de los McIntyre era una tradición familiar, pero ella y sus hermanos ya estaban casados. O prácticamente casados, ya que el menor por fin se había comprometido y la boda se celebraría en apenas cinco semanas.

La razón por la que se habían visto obligados a llevar a los niños era otro misterio. Resultaba difícil divertirse con los pequeños armando jaleo. Por lo general, Nanny los controlaba con mano de hierro, pero, después de descubrirlos robando salchichas y escondidos bajo la mesa del bufet, sospechaba que la niñera debía de haberse abandonado al whisky, que corría a raudales. No tenía pruebas de ello, desde luego, y tampoco le importaba; tenían claro que el servicio le daba a la bebida cuando no los vigilaban de cerca. ¿Les debía hablar del tema? Necesitaba un baño antes de tomar el té. Ya lo decidiría entonces. «¿Cuándo llegaremos a casa?», se preguntó. Viajar era agotador.

Por fin llegaron y Bella, pues así la llamaban, alzó la mirada impasible hacia la casa que había habitado toda su vida. La mansión se erigía a orillas del lago Down y era el hogar del clan Ogilvy-Sinclair desde hacía seis siglos. El servicio los aguardaba en formación para recibirlos ante la entrada principal.

Bella pasó ligera y les habló a las sirvientas, sin dirigirse a ninguna en particular:

—Nanny no se encuentra bien. Haced el favor de llevar a los niños a sus habitaciones y, después, encargaos de mis baúles.

A continuación, reparó en el ama de llaves y le dijo:

—Ah, señora MacBain, creo que hay que arreglar el dobladillo de mi vestido. Estábamos bailando el Strip the Willow y aquello se desmadró un poco, ya conoce usted a lord Neasden. Oí claramente desgarrarse la tela. Espero que no sea gran cosa, porque acababa de llegarme de Edimburgo.

Las sirvientas hicieron una reverencia y esperaron a que el resto de la familia cruzase el imponente arco que daba acceso a la casa antes de osar moverse.

Los señores nunca miraban al servicio a la cara. No convenía tratarlos con excesiva confianza. A los que los servían en persona, los que los ayudaban a vestirse y tareas por el estilo, los llamaban por su nombre, pero los demás eran meras piezas intercambiables. Como en el ajedrez. ¿Margha, Valda..., o era Vaga? Bella no se acordaba nunca, pero era la hija de un conde y no le hacía falta ninguna.

Bella entró a la armería, el corazón de la casa. Construida a principios del siglo xvi, era una estancia alargada de doble altura en cuyas paredes colgaba un impresionante arsenal de antiguas armas y armaduras familiares. Subió al primer piso por la escalera imperial de roble, cuyo tramo derecho conducía al ala de la familia, y el izquierdo, a la de los invitados. Recorrió una pasarela de madera labrada, que lucía con orgullo el blasón de los Inverkillen, flanqueado por espadas y hachas de sus enemigos vencidos. Numerosos museos codiciaban la colección, pero aún más admirado era el techo de la sala. Loch Down Abbey era una de las pocas moradas escocesas cubiertas por una bóveda de cañón decorada con escenas de caza. Corría el rumor de que eran obra nada menos que de Holbein, quien las pintó cuando Enrique VIII anunció que deseaba alojarse allí durante una temporada de caza. El rey no llegó a viajar a Escocia, por supuesto, dada la enemistad entre ambas naciones, pero el séptimo conde de Inverkillen era un idiota y por poco se arruina preparando la casa para una real visita que nunca tuvo lugar. Por fortuna, el octavo desposó al cabo de poco tiempo a una princesa danesa de segunda fila, paternidad incierta y dote más que generosa. Fue la séptima condesa quien concertó la unión. En la familia, las heroínas solían ser las mujeres, aunque los retratos que colgaban en los muros eran los de los varones.

Lo cierto era que Bella nunca se había fijado en esos cuadros. Había crecido entre ellos y solo eran manchas que jalonaban el trayecto de una estancia a otra. Las obras de arte, los tapices y los objetos acumulados a lo largo de los siglos..., ¿qué tenían de particular? Todo el mundo vivía así, ¿o no? Al menos, todo el mundo que ella conocía.

Al llegar al arco de acceso al pasillo, Bella se giró y vio a una sirvienta y dos lacayos que acarreaban a los niños a la parte trasera de la casa. Las taladrantes voces de los pequeños resonaban en la armería, lo que empeoró su dolor de cabeza. Era increíble el ruido que generaban. Estaba ansiosa por meterse en la bañera.

Mientras recorría el oscuro pasillo revestido de madera que llevaba a sus habitaciones, Bella respondió con un asentimiento a la ligera reverencia que le dedicó Maxwell, la doncella de su madre. Nunca acompañaba a la familia al baile, algo que ni Bella ni la propia Maxwell comprendían, aunque a esta no le importaba: le gustaba disfrutar de una noche libre y levantarse un poco más tarde a la mañana siguiente. Esperó a que pasase lady Bella y caminó aprisa hacia las escaleras del servicio. Tenía intención de bajar por las principales, pero ya no podía hacerlo porque los Inverkillen entraban en la armería. Cruzó la puerta tapizada de verde y bajó tranquila a la planta baja. Al surgir de la escalera por una puerta secreta, se detuvo un momento hasta que lord Inverkillen y sus hijos pasaran. El conde no le pareció muy contento.

—Angus, Fergus, venid conmigo.

Más que a petición, sonaba a algo a medio camino entre orden y ladrido. Lord Inverkillen se dirigió con largas zancadas a la sala de los mapas, sin comprobar si sus hijos lo habían oído. Los hermanos intercambiaron una mirada de vacilación y lo siguieron, mientras Angus daba un profundo suspiro. Antes de cruzar aprisa la armería, Maxwell se preguntó al vuelo qué habría pasado en el baile. Salió por la puerta principal y ocupó su lugar junto a la señora MacBain. Juntas, vieron cómo ayudaban a salir de un coche a lady Eva, la prometida de Fergus. A juicio de Maxwell, no era necesaria tanta ceremonia; los lacayos estaban fascinados por la muchacha y esta se aprovechaba en cuanto tenía ocasión. La joven había llegado de Londres hacía pocos días y llevaba la mayor parte de su estancia importunando al servicio. Se las habían visto a menudo con invitados complicados, incluso con miembros de la familia difíciles, pero lady Eva parecía creer que sería ella la próxima condesa una vez que se casase y dispensaba órdenes a diestro y siniestro. Las doncellas y sirvientas estaban exhaustas. Maxwell pensó en el servicio que Eva habría dejado en Londres y en lo tranquilos que vivirían en ausencia de su señora. En sus labios se dibujó una sonrisa furtiva.

Eva estaba segura de que nunca se cansaría de la emoción que le producía ser recibida por todo el personal de la casa, pero se preguntaba si hacía bien al casarse con Fergus. Por desgracia, este era el benjamín de los dos hijos varones de lord Inverkillen, es decir, que no era el heredero, como el padre de Eva se encargó de remarcar cuando Fergus pidió su mano. Y, aunque para su hija solo habría deseado lo mejor, lord Zander-Bitterling era ante todo un hombre práctico. Sus empresas suministraban pescado y marisco a la casa real y otros clientes londinenses de alto copete, de modo que, cuando se enteró, cenando en casa de los White, de que era Fergus quien dirigía el negocio familiar de pesca de salmón, lord Bitterling cambió de parecer, pues intuyó que podría disfrutar de un sustancioso descuento en la compra del prestigioso producto.

Con el propósito de supervisar la organización de la boda, Eva había sido enviada de inmediato a Loch Down Abbey, donde se instaló en unas estancias del segundo piso que se le antojaron bastante estrechas. Lo más granado de Londres acudiría a Escocia para el enlace. Saldría en todos los periódicos, y quizá incluso conseguiría que en la revista Tatler, de manera que no iba a dejarlo todo al albur de un personal de servicio de provincias, que en su mayor parte ni siquiera había salido del pueblo. Al cabo de unos días allí, se daba cuenta de que había hecho bien en anticiparse. ¿Tartán en una boda? ¡Por el amor de Dios! De acuerdo, estaban en Escocia y era la tradición, pero el tartán era un horror incluso en forma de traje de gala. No, por suerte se había anticipado.

—Señora MacBain, ¿podemos reunirnos en la salita de día para repasar la lista provisional de invitados? Me preocupa que no esté cerrada el jueves, como ha de ser, de modo que dispongamos del tiempo necesario para mandar imprimir las invitaciones. Voy un momento a quitarme el sombrero y refrescarme —dijo mientras se alejaba sin esperar respuesta.

La señora MacBain se quedó inmóvil, estupefacta. Enseguida recuperó la compostura, asintió y respondió:

—Por supuesto, señora.

Se dio la vuelta, observó los treinta o cuarenta baúles y maletas que sacaban de los coches y a Grantham y Belgravia, los perros de la familia, que ladraban y brincaban en medio del barullo. «Como si no tuviese nada mejor que hacer», pensó.

Maxwell le dedicó a la señora MacBain una mirada de complicidad y le dijo en voz baja:

—Lleva cuatro días y ya se cree la dueña y señora.

—Así son los ingleses, en fin... —contestó la señora MacBain. Se dirigió a la puerta principal y les dijo a las criadas—: Tendréis que ocuparos del equipaje en mi lugar. Subiré en cuanto pueda. Encargaos de que los lacayos lo metan al instante, que no hagan descansos para fumar. ¡Los perros están sueltos y no quiero que pase otra vez lo del año pasado! —añadió, recordando que había tardado semanas en eliminar el olor a orina del baúl preferido del señor conde.

La señora MacBain llegó la primera a la salita de día y cerró las puertas tras de sí, lo que amortiguó el ruido que llegaba de la armería. Como era su costumbre, revisó la estancia de un vistazo, se alisó el vestido y esperó a lady Eva mientras miraba por la ventana. Siempre había odiado aquella sala. La alfombra estaba confeccionada con el tartán familiar, cuyos colores le provocaban jaqueca. Le había costado años convencer a lady Inverkillen de que se reuniesen en su salón privado para discutir los asuntos de la semana. Tendría que emprender una campaña similar para persuadir a lady Eva, pero tenía el desagradable pálpito de que no iba a lograrlo. Se dijo que debía encontrar otra habitación que le sirviera de gabinete a la joven. Quizá la sala Wedgewood.

Alice MacBain era muy consciente de su propia valía. Solía pensar que, de haber nacido hombre, habría sido mayordomo. Sin embargo, como mujer, había tenido que empezar como sirvienta. En poco tiempo había conseguido llegar a ama de llaves y ya gobernaba Loch Down Abbey desde hacía casi quince años. Fue el ama de llaves más joven que nadie recordase, lo cual se mencionaba siempre con cierta admiración. Nada pasaba en la casa que escapase a su conocimiento y dirigía al servicio cual almirante de la Flota.

Apartándose de la ventana, miró el reloj de la chimenea. Ya habían transcurrido diez minutos. Debía preparar el té e ir a buscar servilletas al armario de la ropa blanca. Con la familia al completo de regreso, se utilizaban muchas más de lo habitual. Quince minutos ya. ¿Dónde estaría? La tarde se anunciaba larga.

La señora MacBain abrió la puerta y observó la armería. El ruido aún no había cesado. Se quitaban abrigos, se daban órdenes a las sirvientas. Vio al comandante en la escalera de invitados. Tendría que avisar a las sirvientas de que anduviesen con ojo. Cuando lo invitaban, le gustaba rebuscar entre las cosas y siempre desaparecía algo. Desde su visita del año anterior, aún no habían aparecido las hueveras Regencia de plata.

El comandante Cecil Ogilvy-Sinclair se moría por darse un baño. Suspiró con tristeza pensando en la bañera de cobre de su hogar, el castillo de Stronach. Allí, en cambio, en aquella morada ancestral, lo relegaban a la planta de invitados y debía conformarse con una bañerucha en la que apenas cabía. «No importa —se dijo—, solo es por un tiempo». Una vieja amargura lo invadió. En su humilde opinión, habría sido un lord mucho mejor que su hermano mayor, Hamish. Mientras subía las escaleras, rememoró la infancia de ambos. «Hamish creció correteando por el castillo descalzo y con la ropa hecha trizas, confraternizando con la servidumbre, en fin, todo un salvaje», pensó Cecil con desprecio. Él, en cambio, ya era entonces un perfecto caballero, consagrado a su familia y a todo lo sofisticado que ofrece la vida. Fue él quien aprendió sobre arte, libros y cultura, todo lo que importa. Con doce años dominaba el piano. Tenía un conocimiento enciclopédico de los vinos franceses. Y a los catorce recitaba de memoria casi todos los poemas de Byron. A todas luces cumplía con lo que se esperaba de un lord mejor que su hermano, un zarrapastroso que no distinguía a Manet de Mozart. Su padre había acabado por enviar a Cecil al Ejército y le pidió a un viejo compañero de regimiento que lo tomara bajo su protección. Se había esforzado lo mínimo imprescindible para ascender a comandante, con la esperanza de reunir unos ingresos decentes entre el sueldo y la asignación mensual familiar. Su padre era un gran avaro. Cuando, al cabo de poco, el dinero dejó de alcanzarle para costearse sus aficiones, se dedicó a su único otro talento: las cartas.

Y fue en el tapete donde fraguó su fortuna. No ganando, pues era un pésimo jugador, sino por la persona contra quien perdió: en la sala de juegos de lord Elsmere le presentaron a la marquesa de Drysdale, hija única del difunto marqués de Bertach. Ella era un poco mayor que él, algo entrada en carnes y más bien del montón, pero vestía con elegancia y era mucho más rica que el padre de Cecil. El comandante perdió con ella mucho más dinero del que podía permitirse, pero lo compensó cortejándola de forma tan descarada que fue la comidilla de todo Londres. Y, por supuesto, ella lo financió todo. Se casaron tres meses más tarde con toda suntuosidad en el castillo de Stronach, la morada escocesa de ella. Vivían en su casa londinense en Regent’s Park durante la temporada y veraneaban en su finca francesa, en Burdeos. Además, poseía casitas desperdigadas por todos los lugares de moda de Europa. No obstante, Cecil regresaba cada primavera a Loch Down Abbey por el baile.

Justo antes de llegar a su habitación, oyó que lo llamaban por su nombre a su espalda. Al girarse, reparó en un lacayo sin aliento en lo alto de las escaleras.

—Disculpe, señor, la condesa viuda desea hablar con usted.

—¡Cómo! ¿Ahora? —farfulló Cecil, irritado. Lo último que le apetecía era conversar con su madre. Suspiró cansado, apoyando la mano en la balaustrada de roble. Despacio, deshizo sus pasos y bajó la escalera, para gran alivio del lacayo, quien no deseaba informar a la condesa viuda de que su petición había sido denegada.

Al salir por la puerta principal, Cecil vio el coche de su madre que lo esperaba con la puerta abierta.

—Mamá —dijo con desgana—, ¿por qué insistes en usar el coche para ir de una casa a la otra? Si a pie se tarda dos minutos de puerta a puerta.

En efecto, Drummond House estaba cerquísima de Loch Down Abbey, justo enfrente, al otro lado de la rotonda de acceso. En una ocasión, Angus había lanzado una pelota de tenis desde su casa y aterrizó en la puerta de la condesa viuda, a quien no le hizo ninguna gracia, pues le rompió un jarrón. «La dignidad de lord le viene tan grande como a su padre», pensó Cecil. El mundo no era justo en absoluto.

—Una dama no vuelve a casa caminando, tan sencillo como eso, y mucho menos si ya está sentada en el coche. Gracias, Lockridge —se dirigió al chófer, en cuya mano se apoyó para apearse del coche mientras Cecil se bajaba por el otro lado.

La casa de la condesa viuda era una bella mansión cubierta de hiedra, construida a finales de la década de 1840 después de que un incendio asolara Loch Down Abbey. En su día, recayeron sospechas sobre distintas personas, pero se acabó por culpar al servicio, a pesar de que el fuego prendió en el dormitorio del decimotercer conde. No se discutió qué hacía por allí su antigua amante, a quien justo acababa de abandonar.

Dada la extensión de la familia por aquel entonces —eran una estirpe fértil—, los pisos primero y segundo de Drummond House se habían dedicado en su integridad a dormitorios para ellos, pero solo el señor conde tuvo su vestidor y salón propios. Ello derivó en una buena trifulca familiar que se saldó con un valioso jarrón volando por la ventana del salón. A raíz del incidente, se plantaron setos bajo todas las ventanas.

La planta baja constaba solo de cuatro estancias: salón, salita de día, comedor y biblioteca. El espacio no abundaba, pero habían conseguido encajarlo todo. Cuando los Inverkillen hubieron regresado a Loch Down Abbey, se entregó Drummond House a la condesa viuda, quien además pasó a alojar a los invitados de menor rango, lo cual nunca fue del agrado de lady Georgina. Detestaba verse relegada a recibir a huéspedes de segunda fila, pero, por fortuna, no era habitual que los OlgivySinclair invitasen a nadie.

Una vez instalada con su hijo en el salón, la madre pidió que les sirvieran el té.

—Estoy derrengada por el viaje. ¿Por qué seguimos yendo? Es un trayecto demasiado largo para pasar solo una noche. Y son unos anfitriones terribles. Hablemos con claridad, ¿a quién se le ocurre no servir plato de quesos en la cena?

Cecil se encogió de hombros y encendió un cigarrillo, mientras jugueteaba con un cerillero de cristal que había en la repisa de la chimenea. Qué bonito. Se preguntó si además sería valioso.

—Y bien, ¿qué te dijo el abogado? —le preguntó a su hijo taladrándolo con la mirada. Tenía una inquietante manera de mirar fijamente a los ojos mientras hablaba.

Cecil hizo una mueca y respondió en tono tirando a abatido:

—Me temo que no hay manera. Está todo atado y bien atado, ¡y el calavera ese de Londres es el legítimo heredero!

Lady Georgina se quedó de piedra.

—¿Quieres decir que no se puede hacer nada al respecto? ¿Nada de nada? ¿No hay algún codicilo... o yo qué sé? En las novelas de Dickens pasan cosas así todo el tiempo. Debe de haber una manera...

La esposa de Cecil, la marquesa, había fallecido de repente ese mismo invierno y, por más que fuera asquerosamente rica, había vivido a expensas de una asignación a cuenta de la fortuna familiar. El núcleo de esta formaba parte de un fondo fiduciario, junto a las tierras y el resto del patrimonio. Y, puesto que la marquesa y Cecil no habían tenido hijos, a la muerte de ella, la finca, el título y, lo que era más importante, el dinero habían pasado a manos de un pariente lejano de Londres. Para Cecil, la lectura del testamento supuso un duro golpe.

—Es decir —prosiguió lady Georgina—, ¿no te ha dejado nada más que el castillo de Orkney y una escasa suma de dinero? Es lo más mezquino que he oído jamás. Imagina si tu padre me hubiera dejado en una situación parecida... —dijo chascando la lengua en signo de desaprobación, un gesto predilecto suyo—. Pobre Cecil, ¿qué va a ser de ti?

El comandante no lo sabía. Casi había consumido la magra cantidad de dinero y, si mal no recordaba, el castillo de Orkney era una ruina con poquísimas estancias habitables. Su restauración había sido el proyecto favorito del padre de la marquesa, pero él había fallecido de gripe en 1919 antes de acabarlo.

En una ocasión, Cecil le sugirió a su esposa que acabasen la obra para utilizar el castillo como cottage de pesca, pero ella rechazó la idea: ¿qué ocurrencia era aquella de usarlo si solo había cinco dormitorios...? De modo que no siguió la restauración. Cecil se preguntaba cómo se suponía que iba a vivir allí, con tan poco dinero. En los días que siguieron a la lectura del testamento, se había convencido a sí mismo de que debía de tratarse de alguna clase de broma o error. Tenía que haberle legado algo más. Consultó a Andrew Lawlis, el abogado de la familia, quien hizo las verificaciones, pero lo único que recibió fue la correspondiente minuta.

—No obtendré nada más de esa mujer —confirmó Cecil—. Poseo una ruina en Orkney mientras que un extraño habita mis casas con pleno derecho.

—¿Lo conocemos? ¿A qué familia pertenece? Quizá podamos hablar con ellos —insistió lady Georgina, que nunca cejaba en el empeño si estaba en liza el honor de los suyos.

—Según Lawlis, es un sobrino en tercer grado o algo por el estilo. No sale en el directorio nobiliario Debrett’s. Me parece que es bibliotecario o algo relacionado con libros, no me acuerdo bien. Alabado sea Dios, tiene una profesión. ¿Qué te parece?

Lady Georgina sacudió la cabeza en señal de comprensión. Era de mal gusto que un pequeño burgués usurpara tus propiedades.

Cecil pasó el dedo por la repisa de mármol de la chimenea, sin quitarle ojo a su sello.

—¡Y ahora posee mi fortuna! ¡Me la gané, madre! Al menos, debería quedarme la casa de Francia. Es minúscula, en realidad.

Lady Georgina la recordaba. La habían obligado a visitarlos un verano poco tiempo después de que Cecil y su esposa regresaran de la luna de miel. Sí, era pequeñita para los estándares de la marquesa: catorce dormitorios nada más, con un comedor que apenas podía acoger a dieciocho comensales apretados y unos terrenos que se reducían a un abrupto acantilado con acceso a una playa. Una playa privada, eso sí, de arena y repleta de algas...

—No, desde luego que no es la joya de la corona. ¿Y no podría echarte una mano Hamish? Al fin y al cabo, sois hermanos. En fin, nunca entenderé por qué tu padre te desheredó por completo.

Incómodo, Cecil miró a su madre. Lady Georgina miraba para otro lado ante los problemas con el juego de su hijo, pero no así la marquesa ni los lores Inverkillen, ni el anterior ni el actual, que siempre lo habían atado en corto. Cecil acudió a Hamish en busca de ayuda poco tiempo después de la lectura del testamento de su esposa: inmuebles, dinero, lo que fuera. Hamish se ofreció a costear los gastos legales, pero nada más. Se habían enemistado durante meses, pero el comandante había vuelto para hacer las paces en un último intento de recibir ayuda, así como para asegurarse de que Hamish pagase la minuta final de Lawlis. Por el amor de Dios, ¡lo que cobraba ese hombre! Cecil vivía a expensas de la generosidad de sus amigos, viajando por sus casas, pero en ausencia de su mujer resultaba un invitado incómodo. Y, cuando corrió la voz de que se había quedado sin casa ni patrimonio de ningún tipo, dejaron de abrirle la puerta. Esa era la razón por la que había vuelto al hogar, a Loch Down Abbey. Apartó esos horrendos pensamientos.

—Por eso he venido —respondió.

—Me lo figuraba. ¿Y qué te ha dicho?

—Que ya le ha pagado a Lawlis y que eso será todo por su parte. «Ni un penique más» fueron sus palabras. ¡¿Cómo puede ser tan cruel?! —se quejó Cecil dejándose caer con violencia en el sofá, lo que asustó al perro—. Al menos, sigo en su testamento.

—Sí, pero eso ahora no te sirve de nada, ¿no?

—No —contestó el hijo con aire sombrío y la mirada fija en Loch Down Abbey, al otro lado de la rotonda ajardinada—. Ahora no me sirve de nada en absoluto.

En la casa grande, Fergus entraba en la sala de los mapas tras su padre y su hermano.

—Cierra la puerta.

«Esto no augura nada bueno», pensó Fergus.

Los tres llevaban meses enfrascados en discusiones sobre el futuro de la finca. La destilería familiar generaba cuantiosas pérdidas. Angus, el heredero del condado y poco ducho en negocios, era quien la supervisaba, pero lo que más le inquietaba a Fergus era la pésima calidad del whisky. Él deseaba introducir cambios, como contratar a otro destilador, pero su padre y su hermano se negaban de plano y cada vez era menos optimista. Al parecer, solo había una cosa que el conde detestase más que los cambios: que le dijeran qué había que cambiar, y más aún si la orden provenía de sus propios hijos.

Lord Inverkillen abrió un libro sobre el escritorio y pasó algunas páginas.

—Hemos hecho un largo viaje y estoy cansado, pero tenemos que hablar de la destilería.

Fergus se había esforzado en elaborar una estrategia para que el negocio y la finca fueran rentables de nuevo. Se la había entregado a ambos unos días antes del baile, con la esperanza de que al menos su padre sí la leyera. Respiró hondo y rezó una breve plegaria en silencio.

—¿Leísteis mi propuesta? —preguntó tratando de no sonar impaciente.

Angus se dejó caer con todo su peso en una butaca y se dispuso a encender un cigarrillo. Negó con la cabeza e hizo una mueca. «Producto nacional... Tendré que asaltar el alijo de Philippe», se dijo. Era lo bueno de tener un tío francés: siempre llevaba varias maletas de Gauloises.

—No, Fergus, tengo mejores cosas a las que dedicarme.

—¿Como cuáles? —repuso el hermano menor—. ¿Esconderte en el pabellón de tenis con Hugh?

El honorable Hugh Dunbar-Hamilton era el hijo segundo de un vecino, amigo cercano de la familia, y el marido de Bella, la hermana de ambos. Hugh y Angus eran amigos del alma desde el internado. Cuando los padres de Hugh anunciaron que iba a prometerse con una chica de Yorkshire —una heredera de una ganadería ovina o algo así—, los amigos pergeñaron un plan para que se casase con Bella. Aunque el joven nunca la había frecuentado mucho, fue de lo más feliz cuando ella aceptó la propuesta. Había leído a las hermanas Brontë y no le apetecía lo más mínimo pasar sus días en aquellos ventosos brezales.

—¡Pero si tu propuesta tiene setenta y cinco páginas, Fergus! ¿Quién dispone de tanto tiempo? —dijo Angus mientras se retiraba una brizna de tabaco de los labios que lanzó al aire. ¿Por qué sabrían tan mal los cigarrillos ingleses?

—¿Y se puede saber a qué te dedicas todo el día que te impide contribuir a salvarnos de la ruina? —preguntó Fergus. Angus nunca iba a la destilería si podía evitarlo. MacTavish, el destilador, se ocupaba de todo con una autonomía alarmante.

—Ya basta —dijo Hamish en voz baja, con lo que Fergus y Angus dejaron de pelear de inmediato. El conde era hombre de pocas palabras, pero, cuando quería, sabía utilizarlas como instrumentos de lo más punzantes.

Hamish suspiró. Lo cierto era que sabía que la marcha de Plaid Whisky aquel trimestre no era tan boyante como habrían deseado. De hecho, la empresa no había sido boyante en ningún trimestre, y sabía que eran las ventas de salmón —es decir, la parte del negocio de la que se encargaba Fergus— lo que mantenía a la familia a flote. Hamish detestaba la idea de vender su salmón, pero accedió a ello por lo costoso que fue reparar los tejados. Sea como fuere, lo que proponía su hijo en esa ocasión era inaceptable.

Fergus pretendía, entre otras cosas, convertir Drummond House en un hotel y que los huéspedes pagasen por cazar o pescar en la finca. Solo huéspedes distinguidos, por supuesto, gente dispuesta a desembolsar una buena suma por una jornada de esparcimiento en la finca seguida de una cena y una cata de whisky. Los Inverkillen ya estaban acostumbrados a celebrar cacerías los fines de semana, aunque llevaban un tiempo sin hacerlo. Las circunstancias del momento, no obstante, conducían a ello, pero como actividad comercial. La alternativa era la ruina. A Hamish le repelía la idea. A decir verdad, si había que trabajar para ganarse la vida, ¿qué sentido tenía ser aristócrata?

Sin embargo, Hamish era consciente de lo caro que era mantener la finca. Su propio padre se las había visto y deseado con esa labor. El coste de la mano de obra se había disparado tras la guerra, incluso allá, en las Highlands. Cada vez era más difícil encontrar trabajadores que aceptasen el jornal que ofrecían. Hamish y lady Georgina sabían a la perfección lo que costaba mantener el tren de vida de Loch Down Abbey. Había que hacer algo, de acuerdo, pero ¿cómo iban a permitir la entrada de extraños en la finca y encima esperar que un señor conde los entretuviese? No, gracias. Había otros medios de financiación más ortodoxos.

Y ese era el tema al que le daban vueltas desde hacía meses: modernización o tradición. Ahora bien, ese día Hamish estaba decidido a zanjar el tema de una vez por todas.

—Supongo que aún piensas que lo correcto es reemplazar a MacTavish, ¿verdad? —inquirió Hamish sin volverse a mirar a sus hijos.

—¡Pero si es nuestro maestro destilador desde hace casi cincuenta años! —gritó Angus, que llevaba meses discutiendo el asunto con Fergus. No es que le importase; sencillamente no quería darle la razón a su hermano. Este solía llevarla y eso ponía de los nervios a Angus.

—No es maestro destilador, Angus —repuso este chascando la lengua—. Es un vejestorio que sabe hacer whisky, como todo el mundo aquí en las Highlands, por el amor de Dios. Fíjate que hay gente que sabe hacerlo incluso de buena calidad.

—¿Se puede saber qué insinúas? —espetó Angus. Se había sentado en el sofá y acariciaba a los perros, que echaban la siesta acurrucados. Era su lugar favorito para dormir.

—Es un whisky horroroso, y lo sabéis —dijo Fergus alzando la voz. Su padre y su hermano lo taladraron con la mirada—. ¿Acaso lo bebéis?

Hamish se quedó pensando en las palabras de su hijo. Llevaba razón. El decantador que tenía en la mano contenía otro whisky. En cuestión de bebidas, nunca había antepuesto la lealtad familiar al disfrute de las que prefería, pero le molestaba que Fergus lo sacara a relucir, cosa que solía hacer de un tiempo a esa parte.

—¿Y qué quieres que haga? —le preguntó Hamish en voz baja—. ¿Abrirle las puertas de la finca al primer simio que esté dispuesto a pagar? —añadió, mientras Fergus se preparaba para el enfado creciente que notaba en la voz de su padre—. Cielo santo, podría venir cualquiera. ¿Te imaginas a tu abuela compartiendo mesa con..., yo qué sé..., con unos italianos? O, Dios nos libre, ¡¿con norteamericanos?!

—No —contestó Fergus negando con la cabeza—, no funciona así la cosa. La abuela no entra en los planes. Si hubieras leído...

—¡Lo he leído!

Pero no lo había hecho, o no por completo. Había parado al leer que Fergus proponía que lady Georgina se instalara de nuevo en Loch Down Abbey. Hamish no deseaba volver a compartir techo con ella en absoluto. Quería a su madre, pero todo tenía sus límites.

—Bueno, en cualquier caso ya da igual. No depende de nosotros.

—¿Cómo? —preguntó Fergus, quien de repente sintió como si perdiese el equilibrio sin saber muy bien por qué. Miró a Angus, que parecía igual de confundido.

—Hemos vendido la destilería —respondió Hamish antes de girarse y guardar silencio.

A Angus le faltaba el aire. ¿Se esperaría que se hiciese cargo del negocio del salmón si ya no había que gestionar la destilería? La carga de trabajo debía de ser mucho más elevada. Se giró hacia su hermano: seguro que estaba detrás de todo aquello.

Sin embargo, Fergus parecía igual de perplejo.

—¿Cómo? ¿A quién? ¡¿Cuándo ha sido?! —tronó.

A Angus le gustó el ambiente de confusión y le dio una larga calada al cigarrillo. «Sí, con todo esto está aún más claro que debo encontrar el alijo de Philippe», pensó.

Hamish, sin darse la vuelta, encogió levemente los hombros.

—Se encargó Lawlis —reveló a sus hijos; luego, le dio un sorbo al whisky y se acercó a la ventana a contemplar el paisaje.

Fergus no alcanzaba a entenderlo. Sabía que Lawlis instigaba desde hacía meses a su padre para vender la destilería, pero no había sido consciente de que su padre se planteara esa opción en serio. Sin la destilería, su propuesta ya no tenía ningún sentido.

Al observar a su padre, de espaldas, comprendió que seguir con el interrogatorio no serviría de nada. Cuando Hamish daba un tema por zanjado, no había nada más que hablar. Fergus se puso en pie y miró un instante a su hermano, quien se limitó a encogerse de hombros. Se dirigió deprisa a la puerta e intentó no cerrarla con violencia. Estaba tan cabreado que no reparó en Iris. Topó con ella, le pidió excusas con brusquedad y continuó. «¿Qué hace esta chica en medio del pasillo?», pensó.

La «chica» se frotó el hombro mientras recogía el libro que se le había caído al suelo. «¿Por qué me empuja todo el mundo? Ni que fuera invisible...», se dijo. Se alisó la falda y siguió examinando las pinturas.

Iris Wynford había sido acogida por la familia, e invisible era precisamente el trato que le dispensaban. Lady Georgina la había llevado a vivir a Loch Down Abbey hacía doce años. Nada sabía por qué —a la condesa viuda no le gustaba que le hiciesen preguntas— y casi todos la habían aceptado, aunque no con calidez. Si bien se sentaba a la mesa con ellos, dormía en la planta de invitados, de modo que quedaba claro que no la consideraban parte del clan. A ella no le importaba, pues así tenía el piso a su entera disposición. Y eso era preferible al orfanato. En la casa, al menos, podía pasarse el día acurrucada estudiando arte e historia en la sala de lectura. Allí era donde había encontrado El inventario, el volumen que se le acababa de caer.

El bisabuelo de Hamish había sido el último coleccionista de la estirpe y había encargado catalogar todas las obras de arte de la casa. El libro incluía un esbozo de cada pieza, así como un texto con su historia, el artista y, en ocasiones, algo de información sobre las circunstancias en que había llegado a manos de los Inverkillen. A Iris le fascinaba y procuraba estudiar una obra a la semana. Por eso se encontraba en medio del pasillo cuando Fergus la había empujado.

Hacía meses que buscaba aquella pintura en particular, un retrato de la décima condesa de Inverkillen, realizado en el siglo xvii. Era la única condesa a quien habían retratado, pero nadie recordaba con qué propósito. Iris alumbraba el cuadro con una linterna y lo comparaba con la imagen del libro. Al parecer, no se restauraba ninguna pieza desde hacía décadas, por lo que a menudo necesitaba iluminarlas para contemplarlas en buenas condiciones. Esa, sin embargo, no se parecía en absoluto al boceto del catálogo. Cuando Fergus la había empujado, estaba enfrascada en los motivos del vestido de lady Morag. El tartán no coincidía. «El de lady Morag es casi de buen gusto», pensó, cosa que jamás habría podido decirse del de los Inverkillen. ¿Había cambiado el clan de tartán en algún punto de la historia? ¿Lo habrían repintado? Era de lo más curioso.

Cuando el reloj de pie dio las cuatro, Iris acudió rauda a la biblioteca para tomar el té. Al acceder a la estancia, notó algo peculiar: todo el mundo guardaba silencio. Los Ogilvy-Sinclair rara vez callaban. Se acercó sin abrir la boca a la bandeja del té, se sirvió y se sentó en una silla al otro lado de la sala, preguntándose qué habría pasado.

—Ya te dije que Nanny no iba borracha —le espetó Angus a su hermana con aire extrañamente radiante.

—No es el momento, Angus —le reprendió Elspeth a su sobrino.

Lady Georgina irrumpió en la sala.

—Me acabo de enterar —dijo la matriarca casi sin aliento mientras se dejaba caer en una butaca. Rechazó una taza de té y clavó la mirada en su nuera—. ¿Es cierto, Victoria? ¿Nanny ha muerto?

Iris se quedó patidifusa. Normal que reinase aquel silencio.

—Me temo que sí —contestó lady Inverkillen en voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para oírla—. El doctor se encuentra con ella ahora.

—Pero ¿cómo diantres ha sido? —preguntó la condesa viuda—. Yo solo pensaba que se había pasado con el whisky en el baile. ¿Tiene todo esto algo que ver con los rumores de enfermedad que corren por el pueblo?

—Los rumores son solo eso: rumores —dijo una voz desconocida desde la puerta que los hizo sobresaltarse a todos. Era el doctor—. Mujeres aburridas que no tienen nada mejor con lo que ocupar la mente —añadió jugueteando con su maletín. No toleraba que las habladurías del pueblo contradijesen su opinión—. Sí que ha habido alguna dolencia, pero nada indica que se trate de un hecho fuera de lo corriente. Y Nanny era mayor. Le ha llegado su hora, no hay más misterio.

—No era ninguna anciana —saltó Bella—. ¿O sí? —añadió. Asaltada de repente por la duda, miró a los demás. Angus se encogió de hombros y se volvió para encender un cigarrillo. Lo cierto era que nadie sabía la edad de Nanny.

—Rondaba los setenta y ocho —repuso el médico—. Creo que se la podía calificar de anciana. Regresaré mañana a explorar a Archie, pero llámenme si se produce cualquier novedad.

Todos lo miraron confusos.

—¿Archie?

—El lacayo —respondió el doctor sin que en el rostro de nadie surgiera un atisbo de expresión—. Tiene un poco de tos y unas décimas de fiebre. Nada grave, a mi juicio. Bien, hasta mañana —se despidió, y echó a andar a buen paso antes de que se les ocurriese preguntarle algo.

—No tenía ni idea de que Nanny fuese tan mayor —murmuró Elspeth, que fue a sentarse en el sofá.

—¿Y ahora quién va a cuidar a los niños hasta que encontremos otra niñera? —preguntó Bella con brusquedad—. ¡Yo desde luego no los voy a vigilar! Tengo cosas que hacer.

Bella odiaba a aquellos seres pegajosos, infecciosos y absurdos. Le daban rabia por los destrozos que le habían hecho en el cuerpo. Aunque conservaba su figura, los cumplidos siempre iban matizados por expresiones como «a pesar de haber dado a luz tres veces» o «para su edad». En otras palabras, las pullas y el veneno habían reemplazado a la envidia y admiración de antaño. Cómo añoraba inspirar envidia y admiración.

Aunque nunca se la hubiera podido describir como hermosa, desde luego no era desagradable a la vista. Solo Bella había heredado el cabello rubio claro y los ojos de un azul intenso de sus ancestros daneses, que fueron la envidia de todas las chicas del condado. Pero es que además su padre era rico, de modo que, desde su presentación en sociedad, le llovieron las invitaciones a bailes, cenas y batidas. Nunca asistía a nada, pero en todo caso le agradaba recibir las propuestas. Ahora bien, muchos chicos no regresaron de la guerra y, cuando cumplió veintiún años, sus padres deseaban casarla a toda costa. No estaban dispuestos a quedarse con una hija para vestir santos.

Y así fue como se aprobó el matrimonio de Bella y Hugh.

En poco tiempo procrearon tres vástagos, y luego Hugh optó por trasladarse a su propio dormitorio. Bella se dedicaba a sus cosas, aunque nadie sabía muy bien de qué se trataba. Hugh empezó a consagrar sus horas a la escritura y se pasaba el día en el pabellón de tenis, que empleaba como estudio. Nanny cuidaba de los niños y así habían transcurrido varios años de felicidad. Sin embargo, sin Nanny, alguien debería hacerse cargo de la prole. Y, con la visita de los primos franceses, sería una labor pesada.

Todos se giraron hacia Iris.

—¡Oh! Será un placer ocuparme de ellos —balbució la joven, ruborizada al notar cómo la escrutaban todos—. Aunque no sé si me defiendo bien en francés —añadió mirando a Elspeth—, así que quizá...

—Pues asunto resuelto —la cortó lady Georgina—. Llamaré para encargar un anuncio enseguida. Con un poco de suerte, saldrá en la edición matinal de los periódicos. Ahora he de volver a casa, tengo que escribir unas cartas. ¡Tantas invitaciones que rechazar...!

Una vez acabado el té, Elspeth se encontraba en el guardarropa, donde buscaba un bastón para su paseo vespertino. Justo cuando tomaba uno de sus predilectos, oyó un grito en el patio del servicio. Al asomarse a la puerta para enterarse de qué pasaba, vislumbró a Hamish, pertrechado con sus aparejos de pesca y luciendo un aire furioso. Al cabo de un momento, apareció Fergus, quien seguía a su padre. Era el hijo quien más gritaba —el padre rara vez alzaba la voz—, pero entonces Hamish se volvió hacia Fergus, se le acercó en dos pasos y profirió un grito como Elspeth no le había oído jamás.

Puesto que no deseaba entrometerse, Elspeth cerró la puerta con discreción y se dirigió a la cocina. «Supongo que esta noche tendré que utilizar la puerta del servicio», pensó. Al salir, echó un vistazo al otro lado del patio y vio que Fergus aún le gritaba a su padre. «¿De qué demonios se tratará?», se preguntó, pero al punto se quitó ese interrogante de la cabeza: tenía otras cosas en las que pensar.

Al cabo de unos minutos, Elspeth abandonó la casa en dirección al bosque. Con tranquilidad, se dirigió a la cabaña, un cottage escondido al que solía ir de pequeña. Estaba oculta en el frondoso bosque, más allá de la zona de pesca, justo a los pies de una peña en la linde de la propiedad. No habría sabido decir quién la construyó, pues no constaba en ningún plano de la finca, pero era un lugar seco y cómodo y, lo que era más importante, dificilísimo de encontrar. Dudaba que nadie más conociese su existencia. Ese había sido su caso, desde luego, hasta que Ross se la desvelase hacía ya muchos años.

Ross MacBain era el amor de su vida. Era el guardabosques de la finca, como lo habían sido antes su padre y su abuelo, y se había criado junto a su hermano, con quien había aprendido a cazar y robar whisky de la destilería. Elspeth fue una hija tardía y Hamish, que tenía once años al nacer ella, se volvió loco con su hermanita. Cuando la pequeña cumplió cinco años, empezó a seguir a los dos muchachos, mucho mayores, en sus salidas para aprender a otear y disparar. En poco tiempo, se le daban a las mil maravillas todas las artes en las que la instruían, pero sobre todo la pesca. Siempre sabía dónde echar el anzuelo y cuando iba con ellos nunca volvían con las manos vacías.

No fue hasta que Elspeth regresó de su año en París cuando las cosas cambiaron para Ross. Ya no era una niña que se escapaba de la vigilancia de Nanny. Con sus elegantes vestidos y un francés impecable, Ross ya no podía verla como la niñita consentida a la que enseñó a acechar ciervos. Era una mujer, una mujer de quien se había enamorado.

Cuando nació el romance, fueron lo bastante astutos como para mantenerlo en secreto. Por más que hubiesen crecido juntos, Ross no era aristócrata y los Inverkillen jamás habrían aceptado que se casasen. Elspeth había conseguido eludir el matrimonio hasta los veintisiete años, lo cual era toda una hazaña. Eso sí, al final sus padres se cansaron de esperar y una noche, durante la cena, anunciaron su compromiso con Philippe, marqués de Clairvaux, que vivía en la Champaña. Destrozados, Ross y Elspeth huyeron a la cabaña e intercambiaron sendos votos. Ross prometió no casarse, y no lo hizo; Elspeth prometió no amar a ningún otro, y obró en consecuencia. Se casó al cabo de tres días y se marchó a Francia.

Desde entonces, se había propuesto regresar a Loch Down Abbey todos los años por el baile de primavera, exagerando la importancia de este a ojos de su esposo. Philippe profesaba un profundo respeto a la tradición, pero detestaba visitar Escocia y solía pasarse el viaje fumando cigarrillos y quejándose: «El clima es atroz. La comida es un espanto y nunca hay café; ¡solo té! Y no me hagas hablar del queso. No, el único placer es el vino que llevo yo».

Algunos años, Elspeth se había presentado con su marido. Otros, sola, y en la gloria. No era ninguna casualidad que los cumpleaños de todos sus hijos cayesen en enero y febrero.

Por fin empezaba a escampar cuando Elspeth resbaló en unas hojas mojadas. Mientras blasfemaba por lo bajini, se agarró por instinto a un árbol y tardó un momento en recuperar el equilibrio. ¿Qué demonios habría ocurrido? Nunca había visto a Fergus tan alterado. Siguió caminando y llegó a la cabaña de piedra al cabo de pocos minutos.

Al entrar, la recibió una cálida lumbre. En una mesita entre las butacas, dos vasos de whisky.

—Espero que no sea Plaid —dijo mientras se quitaba las botas, aunque sabía a la perfección, por el color claro y ambarino de la bebida, que era el whisky de Ross y no el de su familia. El guardabosques llevaba elaborando el suyo propio desde hacía años, pues había pasado gran parte de su infancia con MacTavish en la destilería. Fue este quien lo animó a que estudiase Ciencias en la universidad, con la esperanza de que el joven se convirtiese en maestro destilador. Ross producía un whisky excelente.

—¿Intentas provocarme? —le preguntó inclinándose hacia ella.

—Puede ser —contestó Elspeth antes de quitarse la chaqueta.

Ross se levantó y cruzó la habitación de tres zancadas, la tomó en sus brazos y la tiró a la cama doble, el único mueble de la estancia aparte de la mesita y las butacas. Elspeth se rio y lo ayudó a quitarse la camisa.

En Loch Down Abbey, el gong que anunciaba la hora de vestirse para la cena sonaba a diario a las cinco y media con rigurosa puntualidad. Los niños siempre habían suplicado que les permitiesen tocarlo y, en sus treinta años al servicio de la familia, Hudson, el mayordomo, solo lo había consentido en una ocasión, como recompensa. Darle a un chiquillo un mazo y un gong no podía salir bien de ninguna manera y lo lamentó ipso facto. Hasta que desarmó al diablillo, este atacó con saña el artefacto del siglo xvii, que sufrió serios desperfectos. Desde entonces, emitía un sonido algo desafinado. Hudson había guardado el mazo en un armario bajo llave en su despacho, nadie aparte de él lo había tocado desde aquel episodio y ese día no iba a ser la excepción.

En la casa condal, la cena era sagrada y respetaban los viejos usos. Acostumbraban a reunirse en la biblioteca a tomar el aperitivo; cualquier hora entre las siete y las ocho se consideraba aceptable, pero había que llegar antes de que Hudson acudiese a llamarlos a la mesa. Para gran consternación de lady Eva, no se servían cócteles modernos, solo jerez para las damas y whisky con soda para los caballeros. A las ocho en punto, Hudson entraba a la biblioteca y acompañaba a la familia al comedor a través de la armería. De primero siempre se servía consomé, luego pescado y, a continuación, carne —de caza, por supuesto, si no era época de veda—, sorbete, queso y, por último, fruta y otros postres. Nunca variaba. Aún se vestían de gala para la cena y, al acabar, las mujeres pasaban al salón —al azul en verano y al rojo en invierno— a jugar a las cartas y a cotillear, y los hombres a la biblioteca o a la sala del billar para beber whisky y fumar. En ocasiones se juntaban todos para echar una partida de whist antes de irse a dormir. Lady Inverkillen se retiraba a las once sin excepción. Hudson cerraba la puerta principal y hacía lo propio a medianoche. Quienquiera que permaneciese despierto después de esa hora se quedaba solo.

Así, como de costumbre, los Inverkillen se encontraban en la biblioteca después de cenar, tomando una copa y charlando. Lady Georgina se quejaba de su doncella.

—Me ha pedido permiso para visitar a sus padres. ¡Habrase visto! Y con la maleta preparada en el pasillo mientras me lo decía. Que la alarmaba su estado de salud, me dijo. Ni que fuera un asunto de vida o muerte. Y, si así fuese, ¿se preocupa lo más mínimo de mí? En absoluto. A casa de sus padres enfermos se ha dicho.

En un rincón, Hudson tosió sin hacer mucho ruido.

—¿Cómo se las arregla una sin doncella, si se puede saber? ¿Eh? —prosiguió repasando con la mirada los rostros de las presentes, que asentían con la sola excepción de Bella. Esta rara vez sentía empatía por nadie que tuviera doncella, pues carecía de ella.

—Quizá podría prestarle a Maxwell hasta que regrese, mamá —dijo lady Inverkillen—. Puede ir a ocuparse de usted una vez que haya preparado mi baño, si no le resulta muy temprano, ¿qué le parece? —prosiguió la condesa, que era famosa por madrugar y dedicar toda la mañana al cultivo de anémonas en el invernadero. Después de almorzar, se instalaba en la sala de música (era una talentosa pianista) hasta la hora del té.

—Te lo agradezco de veras, querida. Dime, ¿se le da bien peinar? ¿Conoce los estilos más tradicionales? No quisiera que me hiciese uno de esos nuevos, demasiado modernos y vulgares —dijo la condesa viuda mirando sin querer a Eva, quien reparó en el gesto—. Y bien, querida, ¿cómo van los preparativos? ¡Me encantan las bodas estivales! Las flores aportan tanto color...

Antes de que lady Eva pudiese tomar aliento para contestar, Bella terció en la conversación. Ya había oído más que suficiente sobre la organización de la boda y la decepción de la novia porque nada cumplía con sus expectativas londinenses.

—Abuela, ¿cuánto tiempo se ausentará la doncella?

—No tengo la menor idea. Deberé buscar sustituta. Si se pensaba que podría regresar cuando le plazca, la lleva clara. ¡Ay, cómo detesto tener que buscar nuevos criados!

—Puedo encargar que pongan un anuncio en The Lady si le parece bien. Conozco bien al director —se ofreció Eva. Siempre andaba mencionando a sus conocidos de Londres: fulano de tal, mengano de cual, todos celebérrimos. La familia no lo soportaba, pero a ella le daba igual. Estaba bien relacionada y deberían mostrarse agradecidos por ello. La única gente de importancia que ellos conocían eran escoceses, de modo que, en el mundo real, su relevancia era escasa.

Lady Georgina se mostró estupefacta.

—Siempre hemos reclutado a nuestro servicio en las Highlands —dijo negando con la cabeza y prosiguió hablando como si Eva no existiese.

Cuando el reloj de pie dio las ocho, se levantaron para cenar. El rango y la precedencia determinaban el puesto en la mesa para que todos supiesen el lugar que ocupaban en la familia. Hamish y Victoria se sentaban uno frente a otro en el centro y no en los extremos de la mesa. Era una disposición modernísima que permitía a la condesa estar cerca de la chimenea. A nadie se le escapaba el hecho de que los invitados de menos relumbrón quedaban relegados al frío.

Una vez en el comedor, cada cual ocupó su puesto en la mesa. Solo entonces, con todos reunidos, se percataron de que Hamish no se encontraba allí.

—Hudson, ¿dónde está lord Inverkillen? —preguntó lady Georgina. Durante unos instantes, el mayordomo le devolvió la mirada, incómodo. Era evidente que tampoco él había reparado en la ausencia—. Haga el favor de mandar a alguien a sus habitaciones —dijo con tono brusco por el hambre.

Se envió a un lacayo al vestidor del conde y todos permanecieron en pie junto a su silla, sin saber qué hacer. Nadie quería sentarse, pues serían un número impar de comensales. Era una de las cosas en las que la familia reparaba de inmediato: los números impares en la cena. Les horrorizaba y removían cielo y tierra para impedir que ocurriese. En el desayuno, en cambio, les parecía perfecto. Nadie sabía explicar por qué.

Siguieron en pie; unos hablando, otros esperando impacientes. Cecil cogió el menú para ver qué les iban a servir: langosta con mayonesa, venado asado y suflé de naranja. «Qué falta de imaginación», pensó. Ni siquiera en la más corriente de las veladas en el castillo de Stronach se habrían servido platos tan vulgares.