14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

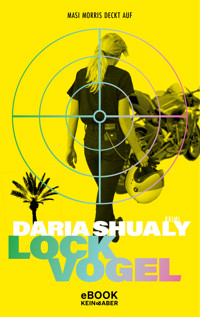

In Tel Avivs heißestem Sommer seit fünfzig Jahren macht sich die Privatdetektivin Masi Morris auf die Suche nach Jasmin Schechter – die Tochter einer der reichsten Familien des Landes und die Frau von Masis bestem Jugendfreund. Vor einem Jahr war Masi noch der aufsteigende Stern in der Sondereinheit der Tel Aviver Polizei, doch wegen unangemessenen Verhaltens fiel sie so tief, wie sie aufgestiegen war. Nun steht sie bei der Suche nach Jasmin Schechter ohne Dienstmarke und mit geringen Mitteln da. Doch was zunächst als Problem erscheint, entpuppt sich schnell als Vorteil: In Israels Hinterhöfen, wo die Reichen tun und lassen, was sie wollen, ist es besser, ohne Spielregeln zu spielen. Und darin ist Masi unschlagbar.

»Daria Shualy hat eine Superheldin geschaffen, in die man sich verlieben kann.«

Ran Ben-Nun

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

INHALT

» Über die Autorin

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DIE AUTORIN

DARIA SHUALY ist ehemalige Redakteurin bei israelischen Print- und Online-Medien, TV-Autorin und zweifache Start-up-Gründerin. Sie ist in Israel als Tochter englischsprachiger Eltern geboren und aufgewachsen, diente in der Air Force Intelligence und studierte Philosophie und Gender Studies an der Universität Tel Aviv. Daria Shualy engagierte sich als Freiwillige für benachteiligte Jugendliche und kümmert sich heute um Frauen in der Prostitution. Sie liest, schreibt, fährt Snowboard und ist eine schreckliche Köchin. Daria Shualy lebt in Tel Aviv.

ÜBER DAS BUCH

In Tel Avivs heißestem Sommer seit fünfzig Jahren macht sich die Privatdetektivin Masi Morris auf die Suche nach Jasmin Schechter – die Tochter einer der reichsten Familien des Landes und die Frau von Masis bestem Jugendfreund. Vor einem Jahr war Masi noch der aufsteigende Stern in der Sondereinheit der Tel Aviver Polizei, doch wegen unangemessenen Verhaltens fiel sie so tief, wie sie aufgestiegen war. Nun steht sie bei der Suche nach Jasmin Schechter ohne Dienstmarke und mit geringen Mitteln da. Doch was zunächst als Problem erscheint, entpuppt sich schnell als Vorteil: An den versteckten Plätzen der Stadt, wo die Reichen tun und lassen, was sie wollen, ist es besser, ohne Spielregeln zu spielen. Und darin ist Masi unschlagbar.

Für meine vier Eltern, elf Geschwister,

drei Kinder und einen Noam

Die Feuchtigkeit hatte abends um halb sieben die Stadt erreicht wie schlechte Nachrichten, drei Tage vor Junibeginn. Als Masi Morris vom Wohnzimmer aufs Dach hinaustrat, hatte sie gespürt, wie ihr ganzer Körper klebrig wurde. Vor einem Monat war das gewesen, und seither hatte die Feuchtigkeit sich in der Luft eingenistet. Von jetzt bis Oktober, dachte Masi, würde sie sich nicht mehr bis sechs Uhr früh im Bett räkeln können, sondern müsste schon um fünf für den Morgenlauf aufstehen. Aber nicht morgen. Morgen hat sie Geburtstag. Zwei Jahre sind seit jener Nacht vergangen, von der sie zu viel wusste, zu wenig erinnerte und derentwegen sie alles verloren hatte. Sie zog die blonde Perücke über, setzte die grünen Kontaktlinsen ein, schlüpfte in High Heels und ging in die Allenby-Straße, um abzuschalten, sich einen anzutrinken, bis sie alles erneut vergaß.

1. KAPITEL

Folgendes wissen wir mit Sicherheit: Am Montag, dem 2. Juli, um drei Uhr nachmittags, saß Jasmin Schechter, von der Schechter-Familie, im Café Totzeret Ha’aretz in der Masaryk-Straße in Tel Aviv, mit ihrem Ehemann David (Dudi) Peretz und der dreieinhalbjährigen gemeinsamen Tochter. Ferner ist bekannt, dass Schechter mit einem Mann in einem silbrigen Auto sprach und dann in dieses Auto einstieg. Seither war sie nicht mehr gesehen worden. Draußen waren es fünfunddreißig Grad im Schatten bei zweiundachtzig Prozent Luftfeuchtigkeit. Eine halbe Stunde später schrillte der erste Raketenalarm. So weit die gesicherten Fakten.

Jasmin Schechter war undramatisch verschwunden. Keiner hatte es überhaupt mitgekriegt. Nicht sofort jedenfalls. Vielleicht, weil man nicht erwartet, dass die Schönen und Reichen einfach so verschwinden. Da sollte doch wenigstens eine Jacht im Spiel sein, von deren Deck sie fallen oder vielleicht gestoßen werden konnten. Aber Jasmin Schechter scherte sich nicht um angemessenes Verhalten, insoweit war sie eine Enttäuschung oder gar ein Ärgernis für die Schechters, eine der fünf reichsten Familien des Landes und zweifellos die einflussreichste der fünf.

Laut dem, was ihr Mann, Dudi Peretz, im Weiteren erzählte, hatte die kleine Lily ihr Glas Karottensaft auf dem Tisch umgekippt, weswegen er reingerannt war, um Papierhandtücher zu holen und den Saft zu stoppen, bevor er ihr Kleid aus naturfarbener Biobaumwolle schmutzig machte. Er wischte den Saft auf, der schon auf den Bürgersteig rann und vier grüne Sommerfliegen angelockt hatte, und eilte dann einigermaßen gestresst, denn die Hitze war unerträglich, und er schwitzte bereits recht unelegant in seinem Leinenhemd, zum Papierkorb neben der Sitzbank unter der Pappelfeige, um den Küchenkrepp zu entsorgen. Danach suchte er die träge Kellnerin mit dem blauen Haar, damit sie Tisch und Bürgersteig richtig säuberte. Das war nun wirklich nicht seine Aufgabe. Jasmin hatte sie zuvor bereits dreimal gebeten, den verdammten Sonnenschirm aufzuspannen, und auch das hatte sie unterlassen. Er klappte den Schirm selbst auf, und da erst merkte er, dass Lily allein und Jasmin weg war. Sie saß weder bei Lily, noch rauchte sie auf der Bank unterm Baum, und sie unterhielt sich auch nicht stehend mit dem großen, schnauzbärtigen Wirt. Er erinnerte sich: Als sein Vater gestorben war, hatte er gedacht, wie eigenartig, solange jemand lebt, nimmt er stets nur einen bestimmten Raum ein, aber sobald er nicht mehr ist, füllt sein Fehlen jederzeit alle Räume. Er verjagte diesen deprimierenden Gedanken und kehrte an den Tisch zurück.

»Lily, Süße, wo ist Mama?«

Lily hatte gerade den Stiel eines langen Teelöffels im Mund, auf dem sie eine Kirschtomate balancierte. Sie schüttelte langsam den Kopf, bemüht, die Tomate nicht fallen zu lassen.

»Liiily, wo ist Mama?«

Lily nahm die Tomate vom Löffel und dann diesen aus dem Mund.

»Mama ist im Auto weggefahren.«

»In welchem Auto?«

»Silberauto.«

»Was für einem Silberauto? Unserem?«

»Nein, Papa, kein Jeep, Auto.«

Dudi holte tief Luft.

»Lily, vielleicht hat Mama gesagt, sie geht Zigaretten kaufen?«

»Nein, Papa, Mama ist im Silberauto weggefahren«, ereiferte sich Lily.

»Gut, meine Süße, hat Mama was gesagt?«

»Ja. Mama hat gesagt, ich soll Papa sagen, ›see you Beddin‹.«

Wir sehen uns im Bet Din, dem Rabbinatsgericht, zur Ehescheidung. Dudi holte noch mal tief Luft und sagte sich, dass er dieses Gespräch hier beenden sollte. Er setzte sich neben seine Tochter, nahm einen großen Schluck von dem mittlerweile lauwarmen Sprudel und rief seine Frau an. Ihre Birkin Bag, die auf dem Stuhl neben ihm lag, ließ das Bimmeln von Ziegenglöckchen ertönen. Dudi konnte sich nicht erinnern, Jasmin jemals ohne Telefon gesehen zu haben. Er rieb sich am Kinn. In seinem linken Schulterblatt baute sich Spannung auf.

»Jalla, gehen wir Mama suchen«, sagte er.

Er schob einen Hunderter unter das Töpfchen mit Zuckertüten und ging, mit Lily auf dem Arm und Jasmins Tasche über der Schulter, zu dem Kiosk mit frisch gerösteten Nüssen, wo seine Frau gern mal eine Zigarette für zwei Schekel kaufte, um sich wie im Kiez zu fühlen. Der erste Luftschutzalarm erwischte ihn auf dem Weg dorthin, ein tiefes Brüllen, wie der Hölle entwichen. Ein Bus der Linie 18 hielt neben ihnen, gefolgt von mehreren Autos. Die Menschen quollen heraus, und da sie nicht mehr wussten, ob sie sich ducken oder aber auf den Boden legen und die Hände über den Kopf halten sollten, vollführten sie sicherheitshalber irgendwas dazwischen. Eine junge Frau befreite ein Baby aus dem Kindersitz und eilte in ein nahes Gebäude. Eine ältere Frau öffnete ihr die Haustür. Dudi rannte den beiden nach, runter zum Luftschutzkeller.

»Diese Hurensöhne, diese Scheißkerle, sollen sie in der Hölle schmoren«, schimpfte ein schwitzender Mann aufgebracht.

»Ach, weil Gaza noch nicht die Hölle ist«, erwiderte ihm eine junge Frau im Pilates-Outfit. »Und wenn sie dich eine Woche lang aus der Luft bombardieren würden?«

Er brachte gerade noch »verdammter Gutmensch« heraus, bevor ihm eine Englisch sprechende Frau mit dreijährigen Zwillingen ins Wort fiel und sagte, sie sollten bitte aufhören, von Luftangriffen zu reden, sonst kriegten ihre Söhne nächtliche Angstattacken. Der Schwitzende warf ihr von der Seite einen feindseligen Blick zu. Aber die Pilates-Frau starrte schon demonstrativ auf einen Stapel Plastikstühle und zwei Fahrräder, die man dort zwischen den Kriegen vorschriftswidrig eingelagert hatte.

»Papa, warum sind wir hier?«, fragte Lily. Die Zwillinge wiederholten die Frage sofort, aber Dudi fiel auf Anhieb keine gute Antwort ein. Er rieb sich erneut am Kinn und ließ all seine Gespräche mit Jasmin in den letzten zwei Tagen im Geist Revue passieren, auch den großen Streit. Der Luftschutzkeller roch wie der Umkleideraum in der Grundschulturnhalle: Sommerschweiß, müffelnde Matten und nackte Angst. Die frischgebackene Mutter weinte lautlos, und alle warteten darauf, etwas von dem Geschehen draußen aufzuschnappen. Waren die Raketen eingeschlagen? Abgefangen? Dudis Klingelton schreckte die Leute auf. Der Name »Jasmin Schätzchen« erschien auf dem Display, und Dudi spürte, wie Erleichterung ihm Kinn und Brust löste.

»Liebes, wo bist du?«, hauchte er ins Telefon.

Jasmin antwortete nicht.

»Liebes. Jasmini. Jasmin.«

Stille.

Dudi schloss kurz die Augen, steckte dann sein Telefon in die Gesäßtasche, fischte mit der frei gewordenen Hand Jasmins Handy aus ihrer Handtasche und beendete das Gespräch an ihn, das irrtümlich gedrückt worden war. Er sagte »danke« oder »alles Gute« zu den anderen und trat mit Lily auf dem Arm auf die Straße, die sich mit erschöpften und verstörten Menschen füllte. Er setzte seine Tochter ab, und ein überwältigendes, bisher ungekanntes Gefühl der Hilflosigkeit überflutete ihn.

2. KAPITEL

»Schwesterherz, antworte bitte, please«, flehte Tilly – zwanzig Jahre alt und äußerlich etwas an Schneewittchen erinnernd –, als sie diesen Morgen zum vierten Mal Masi zu erreichen versuchte. Sie sagte sich in vernünftigem Ton, dass statistisch gesehen kein Grund zur Sorge bestehe, selbst wenn man jene Nacht vor zwei Jahren einberechnete. Danach überlegte sie kurz, ob – rein statistisch betrachtet natürlich – Masi als seelisch vorbelastet galt, und wie sich das auf die Wahrscheinlichkeit auswirkte, dass alles in Ordnung war oder auch nicht. Schließlich gelangte sie zu dem Schluss, dass sie nicht genug einschlägige Fakten besaß, um über diese Frage entscheiden zu können, und sie sich daher bei erster Gelegenheit informieren müsste. Sie fuhr auf ihrem nichtelektrischen Fahrrad den Chen-Boulevard hinauf. An der Ecke Netzach-Israel-Straße hing penetranter Aasgeruch in der Luft, und sie hielt den Atem an, um keine Partikel einer toten Katze einzusaugen, obwohl sie wusste, dass es nicht so funktionierte. Angeekelt spürte sie, dass ihr der Schweiß in zwei Strömen aus dem Büstenhalter zum Nabel lief, und zog den Bauch ein, um die Berührung der Bluse mit dem Schweiß zu reduzieren.

Jetzt hörte sie auf, »Schwesterherz, antworte bitte« zu beschwören, und ersetzte es durch »bitte kein Alarm, bitte kein Alarm«. Im vorigen Krieg hatte ein Alarm sie beim Radeln auf dem leicht ansteigenden Rothschild-Boulevard erwischt, und sie war, warum auch immer, abgestiegen und hatte mit dem Rad in der Hand zu rennen versucht, wobei sie sich im Pedal verfing, hinknallte und sich den Knöchel verstauchte. Sie wäre am liebsten im Boden versunken, zumal es auch noch ein Fehlalarm gewesen war. Als sie nun den Habima-Platz überquerte, erinnerte sie sich, dass darunter mal ein Atombunker gewesen war, und fragte sich, ob die Tiefgarage den nun praktisch ersetzt oder nur ergänzt hatte. Der Platz strahlte vor Weiß, und zwei Schwarze Arbeiter putzten ihn, der eine mit einem Schlauch in der Hand, der andere mit einem langen Schrubber. Tilly überquerte die Marmorek-Straße, hielt in der boshaften Sonne an und mühte sich, das Rad an eine Sitzbank anzuschließen, weil diese Schwachköpfe in der Stadtverwaltung berechnet hatten, dass vier Fahrradständer prima für die vierzig Räder reichten, die dort jeden Morgen standen. Mit strapazierten Nerven betrat sie die Bäckerei Lachmanina, um eine Geburtstagstorte für Masi zu kaufen.

Beim krassen Übergang in den klimatisierten Laden kam sie sich vor wie eine Cola-Dose, die man endlich geöffnet hat. Etwas ruhiger nun stellte sie sich hinter ein paar Leuten an, die mehr schlecht als recht eine Schlange mimten, und lauschte ihrem geistlosen Gequatsche: Wo sie beim Alarm um neun Uhr abends gewesen waren und wo bei dem um ein Uhr nachts, und boah, was für eine Hitze, ist ja gar nicht so sehr die Temperatur, sondern die Feuchtigkeit, als wir Kinder waren, hat es diese Hitze nicht gegeben, ich weiß noch, dass wir bloß einen Ventilator hatten, es heißt, dieser Sommer sei der heißeste seit fünfzig Jahren, na gut, das meinen sie mit globaler Erderwärmung. Lächerliche Kreaturen, dachte sie, wieder überrascht uns die Hitze, und ausgerechnet im Sommer. Sie verabscheute den israelischen Sommer, die Israelis und Israel, obwohl sie selbst eine geborene Israelin war. Ihr Handy klingelte.

»Ja«, antwortete Tilly in abweisendem Ton, der ihr an diesem Morgen mit Leichtigkeit kam.

»Schalom, ich suche Masi Morris«, sagte eine Frau.

»Sie ist im Moment nicht frei.« Unwillkürlich kam ihr das Bild einer halb bekleideten Masi in den Sinn. »Kann ich behilflich sein?«

»Mit wem spreche ich?«, forschte die Frau mit geldgeschwängerter Stimme.

»Mit Tilly«, antwortete Tilly.

»Verzeihen Sie, Zilly, aber in welchem Verhältnis stehen Sie zu Frau Morris?«

»Wollen Sie ihr eine Nachricht hinterlassen?«

»Ja«, sagte Geld etwas ungeduldig, »richten Sie ihr bitte aus, dass David Peretz sie heute um drei Uhr nachmittags treffen möchte. Hotel David Intercontinental. King-Club-Room. Dringend.«

»Richte ich aus. Bye.«

Tilly rollte die Augen und schickte Masi einen sachlichen Geburtstagsgruß, einschließlich der Angaben für das gewünschte Treffen. Zehn Minuten später war sie schon in Masis Wohnhaus, wo sie die Geburtstagstorte dem Nachbarn von gegenüber anvertraute, einem Typen, den ihre Schwester sicher attraktiv fand und der sie mit jenem Lächeln bedachte, das gesunden Frauen von einundzwanzig bis fünfunddreißig Jahren vorbehalten war. Und als sie dann schwitzend zum Büro radelte, klingelte das Telefon erneut. Geld war dran. »Spreche ich mit Zilly? Herr Peretz lässt ausrichten, es gehe um Leben und Tod.«

Etwa um dieselbe Zeit erwachte Masi in einem unbekannten Bett, neben einem Mann, der ihr halb bekannt vorkam, vielleicht nur ein Viertel. Gar nicht mal hässlich. Große, seidige Locken umrahmten ein ruhiges Marmorgesicht. Sie wusste nicht mehr, wie er hieß, und kramte auch nicht in ihrem Gedächtnis. Sie wollte sich anziehen und verduften, ehe er aufwachte und sentimental wurde, oder merkte, dass er mit einer grünäugigen Blondine schlafengegangen und neben einem braunäugigen Glatzkopf aufgewacht war. Sie hatte einen Kater und setzte sich stückweise auf. Der Boden um den Futon war gepolstert mit einer Schicht aus Notenblättern, Kleidungsstücken, Büchern, Kabeln, Plektren und Aschenbechern. Sie kam langsam hoch, berechnete, wie sie leise zu ihrem kleinen Weißen und ihrem Slip am anderen Ende des Zimmers gelangen könnte. »Der Tatort ist wie ein Mikado-Spiel«, hatte Halevi ihnen im Polizeikurs gesagt, »man muss behutsam vorgehen.« Also bewegte sie sich mit geübter Vorsicht und schlich mit den Kleidungsstücken zum Badezimmer. Das war dreckig. Megascheiße, Masi. Sie wusch die Hände ungeachtet der ekligen Schicht im Waschbecken und putzte die Zähne mit Zeigefinger und Zahnpasta. Sie besah sich im Spiegel. Die Perücke war strubbelig, aber ansonsten hätte die Lage schlimmer sein können. Sie setzte sie ab, wusch sich das Gesicht und ging weg.

Die Luftfeuchtigkeit klatschte ihr wie eine nasse Ohrfeige ins Gesicht. In der stehenden Luft hing der satte Geruch von nicht abgeholtem Müll und den abgefallenen Früchten der Feigenpappel, die den Bürgersteig der Immanuel-HaRomi-Straße in einer saftig matschigen Schicht bedeckten, sich an die Sohlen hefteten und so in die Häuser gelangten. Ihr fiel ein, dass sie Geburtstag hatte, und beschloss, das Telefon erst später anzuschalten. Geistesabwesend suchte sie ihre Honda CBR 250 R, in deren Kasten sie Kleidung zum Wechseln verwahrte. Aber das Motorrad war nicht da. Sie zerbrach sich den Kopf über den Verlauf der Nacht und erinnerte sich schließlich, dass sie zu groggy zum Fahren gewesen war. Sie hatte das Motorrad sicher beim Delikatessenladen stehen lassen. Vorsichtigen Schritts, um den Kopf nicht übermäßig zu erschüttern, bog sie rechts in die Eliyahu-Bachur-Straße und war eine halbe Minute später in der Ibn-Gabirol. Sie hob die Hand und hielt ein glänzendes Mercedes-Taxi an.

Masi kletterte auf den Rücksitz, in der Hoffnung, ein Gespräch zu vermeiden. Klimaanlage und Radio arbeiteten bis zum Anschlag. Öffentlich-rechtlicher Sender, 2. Programm. Tali Kahanov und Ofer Weiss unterhielten sich über die »Affäre Mamilla-Station«.

»Heute Morgen«, sagte Kahanov, »hat der Investigativjournalist Amir Guetta –«

»Der, der die Affäre mit den Geldkuverts aufgedeckt hat«, fügte Weiss an.

»Die mit den Umschlägen, die um den Abriss und Neubau von Mehrfamilienhäusern, die um die Israel Aerospace Industries … an Affären mangelt es nicht, Ofer, wirklich nicht. Also nun hat Guetta aufgedeckt, dass mutmaßlich –«

»Mutmaßlich, klar mutmaßlich.«

»Genau, also mutmaßlich hat der Ministerpräsident Bestechungsgelder erhalten, damit Schechter-Tiefbau den Zuschlag für den Bau der unterirdischen Bahnstation in Jerusalem erhält –«

»Der Station Mamilla«, konkretisierte Weiss.

»Noch damals, als er, wie ihr euch sicher erinnert, Bürgermeister von Jerusalem war.«

»Ich bin ein waschechter Jerusalemer«, der Fahrer drehte das Radio leiser und knüpfte das unvermeidliche Gespräch an: »Wissen Sie, was das heißt? Ein Urjerusalemer. Achte Generation in Jerusalem. Wie lange ist Ihre Familie hier? Zwei Generationen? Mein Urgroßvater stammte von König David ab. Ehrenwort. Sie können es im Diasporamuseum nachprüfen. Jetzt frage ich Sie, wäre es dann nicht logisch, dass ich meinen Töchtern eine Wohnung in Jerusalem kaufen kann? Und glauben Sie, ich könnte das? Wovon denn wohl?«

Masi rückte ihre Ray-Ban-Wayfarer-Sonnenbrille auf der Nase zurecht und behielt ihre Gedanken für sich.

»Wozu braucht er noch mehr Geld, sagen Sie mir?« Der Fahrer ließ sich durch ihr Schweigen nicht stören. »Er strotzt vor Geld. Hat vier Häuser. Nicht Wohnungen. Häuser. Das haben Sie nicht gewusst, was? Ich kann sie Ihnen zeigen. Der Sohn meiner Schwester hat ihnen die Rohre verlegt, mir allllles erzählt. Ich kann Sie auf eine Rundfahrt mitnehmen. Auf meine Rechnung, möchten Sie?«

»Vielleicht bei anderer Gelegenheit. Heute bin ich in Eile.«

»Wohin eilen Sie denn? Ihr jungen Frauen von heute seid dauernd auf dem Sprung. Zeit zum Kindermachen haben Sie gefunden?« Er stellte das Radio wieder lauter, dort sprach man jetzt vom Krieg, »Jalla, sollen sie doch alle wieder hingehen, wo sie hergekommen sind. Sollen sie nach Gaza gehen. Wenn man sie dort so liebt, sollen sie sie mit Kusshand aufnehmen. Warum nicht.«

»Halten Sie bitte an«, sagte Masi, »ich muss mich übergeben.«

Der Fahrer zog scharf nach rechts, dachte zweifellos an seinen blitzsauberen Rücksitz, und hielt gerade noch rechtzeitig, damit sie die Tür aufmachen und sich hinausbeugen konnte. Nach drei Schüben, die nach Reue schmeckten, gab sie ihm einen Fünfziger und stieg aus, ohne auf das Wechselgeld zu warten.

Ein paar Minuten zu Fuß auf der Allenby brachten sie zum Motorrad. Sie nahm die Jeans heraus, zog sie über ihr Minikleid, startete die Maschine und fuhr nach Süden zum Büro, um zu duschen und zu sehen, was Tilly und Benji ihr zum Geburtstag vorbereitet hatten. Als sie das dämmrige Loft durch die Eisentür betrat, sich dabei fühlte wie ein ausgekautes Kaugummi, das die ganze Nacht auf dem Clubboden gelegen hatte, attackierten Tilly und Benji sie mit ihrem unweigerlichen Geburtstagsritual – beschmissen sie mit Bonbons und sangen zweistimmig Happy Birthday to You. Dann widmete Benji sich wieder einem mobilen Klimagerät, das er auf der Straße gefunden hatte, und Tilly sagte: »Du musst unter die Dusche. Siehst aus wie ein Papiertaschentuch.«

»Papiertaschentuch, ha? Was ist mit Kuchen?«

»Der Kuchen ist bei deinem Nachbar. Ich nehme an, ihr kennt euch?«

Masi kicherte und ging ins Bad.

»Moment, hast du meine Nachricht erhalten?«, rief Tilly ihr nach. »Über David Peretz? Er will dich dringend treffen.«

Masi wirbelte herum. »David Peretz? Bist du sicher?«

»Ja, seine Sekretärin hat angerufen. Er möchte dich in zwei Stunden treffen, sie sagte, es gehe um Leben und Tod.«

Interessant, dachte Masi, als wir uns das erste Mal sahen, hat er mich vor halb London als Hure bezeichnet.

3. KAPITEL

Mit den Worten »Masal, du Scheusal«, öffnete Dudi ihr die Tür des King-Club-Rooms, sah aus wie eine verblichene Version seiner selbst, aber immer noch beeindruckender als die besten Versionen vieler anderer Männer auf Erden.

»Ahalan, Dudi«, erwiderte sie und fegte gleich an ihm vorbei zu dem Riesenfenster der Suite, das aus der imposanten Höhe von achtzehn Stockwerken den Blick aufs Mittelmeer freigab. Dieser Langweiler, dachte sie, eine Angelegenheit von Leben und Tod, also echt. Ihm steht »Scheidungsabkommen« übers ganze Gesicht geschrieben. Sicher soll ich irgendwas Dreckiges über seine Frau herausfinden, damit er das Verlängerungskabel kriegt, oder eine Fabrik für solche Kabel im Fall der Schechters.

»Danke, dass du gekommen bist, Süße«, sagte er zu ihrem Rücken.

»Ich komme immer, wenn Kunden anrufen.«

Dudi hielt an sich. Er war groß, athletisch, mit schwarzem Haar, das wie auf Bestellung an den Schläfen zu ergrauen begann, und einem Auftreten, das bei anderen Männern den Wunsch weckte, mit ihm Bier trinken zu gehen und über Putin zu reden, oder über Arsenal, oder über Immobilien in Bukarest, oder worüber er wollte, eigentlich. Nur nicht über Cholesterin.

»Ich habe dich wegen Jasmin angerufen«, sagte er.

»Was ist mit ihr?«

»Sie ist verschwunden. Vermisst.«

»Im Ernst?« Masi drehte sich um.

Dudi nickte.

»Wir reden von Jasmin Schechter, ja? Darüber wurde nirgends berichtet.«

»Deshalb bist du hier. Tu mir einen Gefallen, setz dich einen Moment.«

Masi setzte sich auf einen Sessel, Dudi auf den Couchtisch neben sie, beugte sich zu ihr nieder, den obersten Knopf seines grauen Seidenhemds offen, und sah ihr in die Augen. »Hör mal«, er roch nach Whisky, »ich weiß, dass ich Scheiße gebaut und auch nicht um Verzeihung gebeten habe«, er atmete tief durch, »aber wir kennen uns nicht erst seit gestern, Masi, haben das eine oder andere miteinander durchgemacht …«

»Alles okay, Dudi«, unterbrach sie ihn, »ehrlich.« Sie wedelte ihn weg. »Setz dich normal hin. Erzähl mir, was los ist.«

Dudi wechselte vom Tisch auf die Sesselkante gegenüber. Das Tischchen wahrte Abstand zwischen ihnen.

»Es ist verrückt, Masi … total verrückt. Wie in diesem Film Spurlos, hast du den gesehen? Mit, wie heißt er noch mal, Donald Sutherland. Erinnerst du dich?«

»Ich meine, er ist mit Kiefer«, sagte Masi, deren Bildung vorwiegend auf Filmen beruhte.

»Ja. Kiefer. Sie ist verschwunden. Nirgendwo. Weg. Kein Mensch weiß, wo sie ist.« Er rieb sich das Kinn, eine Angewohnheit, die Masi längst kannte.

»Wann?«

»Montag. Nachmittag. Genau vor dem ersten Alarm.«

»Montag? Dudi! Na was? Das sind beinah achtundvierzig Stunden, das ist …« Sie wollte nicht sagen, aussichtslos. Wollte nicht sagen, geh heim, wir werden sie im Leben nicht finden, aber genau das dachte sie.

»Weißt du, dass wir eine Tochter haben?«, fragte er.

»Nein, wusste ich nicht. Wie alt ist sie? Was sagst du ihr?«

»Dreieinhalb. Ich sage ihr gar nichts. Dass Mama beruflich unterwegs ist.«

»Könnte sie tatsächlich beruflich unterwegs sein?«

»Wieso das? Wie kann sie beruflich unterwegs sein? Einen Moment sitzen wir im Café, eine Sekunde später, wisch, weg ist sie.«

»Was hat man bei der Polizei gesagt?«

Er fuhr sich mit der Hand durch sein Shampoo-Reklame-Haar. »Wir sind nicht zur Polizei gegangen. Unmöglich, außer Diskussion. No-can-do. Impossible. Die Schechters arbeiten nicht so. Die bringen mich eher um, als dass sie mich zur Polizei laufen lassen. Das … das ist kompliziert.«

Mit Geld war es immer schon kompliziert.

»Damit ich recht verstehe: Du willst, dass ich sie suche? Das ist nicht mein Spezialgebiet.«

»Warum sagst du das? Was ist mit dem da, dem Fall von Schitrit? Diesem geflohenen Kronzeugen, hast du den nicht gefunden?«

Masi lächelte müde. »So funktioniert das nicht. Ich habe zufällig das Zimmer betreten, in dem er war. Aber das war eine Ermittlung, die wir zweieinhalb Jahre lang verfolgt hatten. Ich und die ganze Sonderermittlungsabteilung. Ich war Polizistin. Ich hatte meine Mittel, hatte ein Team …«

»Ist aber nichts zu machen, rein gar nichts«, sagte er. »Schau, ich weiß, dass wir Zeit vergeudet haben, bin ja kein Idiot, und ich weiß, dass du nicht die perfekte Kandidatin bist«, er legte eine Kunstpause ein, »aber du bist die einzig mögliche Kandidatin. Was sagst du dazu? Ha, Masi?« Er kam ihr so nahe wie möglich, ohne vom Sessel aufzustehen, und sie erinnerte sich, dass er auf diese Weise Leute dazu bringen konnte, für ihn zu agieren, mit diesem »die-Karten-auf-den-Tisch-legen«. Er begann eine Verhandlung immer mit dem höchsten Betrag, den er zu zahlen bereit war. »Das ist, was ich zahlen kann – ehrlich«, pflegte er zu sagen, unterstrichen durch eine Geste. Das erinnerte sie an eine Karikatur, die über dem Schreibtisch von Halevi, ihrem Chef in der Sonderermittlungsabteilung, gehangen hatte: Zwei Schafe betrachten das Wahlplakat eines Wolfes, der für das Ministerpräsidentenamt kandidiert, unter der Überschrift: Ich fresse euch alle, worauf das eine Schaf zum anderen sagt: »Er spricht wenigstens die Wahrheit.«

Dudi sah ihr in die Augen. »Masi, ich bitte dich nett. Was willst du, dass ich dich anflehe? Dann fleh ich dich an. Du musst sie für mich finden.«

Zwischen seinen Brauen entstand ein kleiner Wulst, den sie seit dem Tag kannte, an dem sein Vater gestorben und er zum Familienoberhaupt arriviert war. Sie bildete sich in Fällen extremer Müdigkeit oder Anspannung, wenn er Lieferanten Geld schuldete oder eine seiner Schwestern mit dem falschen Mann ausging. »Finde sie für mich, Masal. Für mich und für Lily, sie ist erst dreieinhalb.«

»Scheiße«, sagte Masi.

»Dann bist du dabei?« Er wusste, worum er bat. Nicht weil er sie jemals um Verzeihung gebeten hätte, so wie auch jetzt eigentlich nicht, sondern weil Masis Vater, Jehoschua Morris, seit Masis zwölftem Lebensjahr vermisst war.

Sie verschränkte die Arme hinterm Kopf, lehnte sich zurück, sah ihn an und beugte sich schließlich zu ihm vor.

»Jalla, erzähl mir, was an dem Tag passiert ist, an dem sie verschwand.«

Und er erzählte. Von dem Café, dem verschütteten Saft, den Papierhandtüchern, von Lily, dem Silberauto und dem Alarm. Die ganze Zeit notierte Masi kein Wort, saß nur da, sog an ihrem Handrücken und konzentrierte sich auf Dudi, seine Körpersprache, seine Mimik, seine Wortfolge.

»Wie war eure Beziehung?«

»Gut. Du weißt, wie das ist … Eheleute. Ich habe sie verschlungen und sie mich, aber wir sind die besten Freunde. Wir sind ein Team.«

»Treu?«

»Na, ich bitte dich, Masi. Was sind wir denn, Kinder? Sag mal, erinnerst du dich an Batya in der Oberschule? Die Alpha-Biene, die mich gegen diesen Gulasch-Heini aus Tel Aviv getauscht hat?« Masi nickte mit feinem Lächeln. »Also Jasmin war die Erste, die ich nach Batya geliebt habe. Sie ist mein Leben. Sie und Lily.« Masi überlegte kurz, was für ein Gefühl das sein mochte.

»An dem Montag – hattet ihr da Pläne für den weiteren Tag?«

Er schnalzte verneinend. »Wir sollten sie um sechs Uhr am Museum absetzen, dort wurde eine neue Abteilung eröffnet, nach ihrem Vater benannt, und sie musste als Vertreterin der Familie dabei sein.«

»Und ist sie dort angekommen?«

»Nein, wie denn? Die ganze Sache wurde abgeblasen, wegen der Raketen.«

»Dann ist sie, statt ins Museum zu gehen, in ein silbriges Auto gestiegen?«

»Was weiß ich. Ich bin nicht mal sicher, ob es überhaupt ein silbriges Auto gegeben hat. Das hat Lily gesagt. Vielleicht hat sie es erfunden. Vielleicht mal in einem Film gesehen. Vielleicht hat sie Jasmin an einem anderen Tag in ein Silberauto steigen sehen. Sie sagt noch ›gestern‹ für Dinge, die vor einem Jahr geschehen sind.« Er ließ pausenlos das Bein hochschnellen und trommelte mit den Fingern auf die Sessellehne, zwei Angewohnheiten, die Masi kannte und die zumeist anzeigten, dass es mit seiner Aufmerksamkeit zu Ende ging. »Was für ein Glück, dass ich dabei war. Stell dir vor, was sonst passiert wäre. Verstehst du, dass Lily dort allein mit Jasmin hätte sein können? Ich habe alle Krankenhäuser angerufen. Allesamt. Eines nach dem anderen.«

»Du hast alle Krankenhäuser angerufen?«

»Ja. Ich habe mir gesagt, wenn da ein Auto war und sie eingestiegen ist, hat es vielleicht einen Unfall gegeben, und deshalb ruft sie nicht an. Vielleicht liegt sie irgendwo bewusstlos. Da tauchen extreme Gedanken auf. Nach dem Motto, wo ist sie? Ha? Aber da war kein solcher Fall, in keiner Notaufnahme. Wie es dann heißt: Es wurde keine Frau eingeliefert, ›die der Beschreibung entspricht‹.«

Wow. Sie hatte ihn niemals so gesehen. Zumindest nicht, seit sein Vater gestorben war. Festgefahren. »Dudi-regelt-das« war unfähig, die Lage zu meistern.

»Weißt du, wie eure Kellnerin in dem Café am Montag hieß?«

»Nein. Sie hatte blaue Haare.«

»Gut, besorg mir dringend einen Termin bei den Schechters.«

»Also bist du dabei?«

»Klar«, antwortete sie ungeduldig. »Was hätte mein Vater gesagt, wenn ich nicht dabei wäre?«

Er lächelte schwach, ein müdes Lächeln aus einem früheren Leben, als sie noch Kinder waren und ihre Väter die besten Freunde.

»Meine Sekretärin schickt dir einen Vertrag«, sagte sie und stellte sich grinsend vor, was Tilly wohl bei der Bezeichnung meine Sekretärin denken würde.

»Was immer du sagst. Und Masal, was du brauchst, ja? Was immer es kostet.«

»In Ordnung. Besorg mir einen Termin bei den Schechters.«

»Komm heute Abend um Punkt halb sieben dorthin, bitte nicht verspäten.« Er zog sein Telefon heraus. »Ich habe dir die Adresse geschickt. Sie wissen, dass du kommst.«

Nicht mal ich weiß, dass ich komme, dachte sie.

Dudi begleitete sie zur Tür. Sie machte einen großen Schritt hinaus, ließ keinen Raum für Umarmungen. »Dudi, was für einen Wagen fährst du?«

»Range Rover. Silbern. Ich habe Lily gefragt, ob Jasmin in unser Auto gestiegen ist. Sie antwortet mir, ›nein, Papa, kein Jeep. Auto‹. Verstehst du? Meine Dreijährige denkt, ich sei geistig zurückgeblieben.«

»Ich halte dich auf dem Laufenden. Bye, Dudi.«

Sie ging in die Tiefgarage hinunter, fand einen silbrigen Range Rover, fotografierte das Nummernschild und schickte es Benji. »Sieh nach, ob das Auto David Peretz oder der Schechter Holding gehört. Falls Letzteres, sofortige Beschattung. Hochgefährlich.«

4. KAPITEL

Amir Guettas langer Oberkörper überragte plötzlich den Schreibtisch von Malchi, der Redakteurin der Wochenendbeilage. Sie war am Telefon, hörte sich die Ausreden eines Korrespondenten an, der mit der Abgabe eines Beitrags von vierhundert Wörtern über das Paarungsverhalten von Hamstern in Gefangenschaft in Verzug war. Sie machte Guetta ein Zeichen, sich kurz zu setzen, und rollte die Augen, während sie dem Korrespondenten am Telefon mit einer Serie von »Ahas« antwortete. »Aha«, sagte sie und sah die Fotos von Hamstern durch, die man ihr aus dem Fotoarchiv geschickt hatte. »Aha«, sie zog ein Tütchen geröstete Sonnenblumenkerne aus der Schublade und bedeutete Guetta, sich zu bedienen. Noch ein letztes »Aha« und dann, »gut, aber schick mir das innerhalb einer Stunde, Maximum, Roy. Bye.« Sie war ein zartes Persönchen mit langem, dunklem Haar, großen Augen und dem Ausdruck einer Frau, die schon alles gesehen hat, ohne je davon beeindruckt worden zu sein. Sie hatte Interesse an Guetta, ein Umstand, der sich am Rand seines Bewusstseins festgesetzt hatte, und deshalb gewährte er ihr einmal alle paar Monate einen Gastauftritt in seinen erotischen Träumen. Da seine libidinöse Energie jedoch hauptsächlich in die Arbeit floss, beließ er es dabei. Jetzt beendete sie das Gespräch, er stand erneut auf und zeigte ihr einen Fehler auf seinem Gehaltszettel. Die Buchhaltung hatte wieder einmal den Posten Fahrzeug »vergessen«.

»Die sind einfallsreich«, sagte sie, »Lior vom Desk hat mir gerade erzählt, jeden Monat würden sie eine andere Schicht vergessen zu zahlen, während sie ihnen die ›vergessene‹ Schicht vom Vormonat ersetzen.«

Er grinste. Die Printpresse mutierte vom Broterwerb zum teuren Hobby. Der bittere Witz unter den Zeitungsleuten besagte, der Verlag zahle ihnen wenig, damit sie ihr Prestige als Hauptgewinn ihrer Arbeit betrachteten. Aber am Zehnten jeden Monats lachte keiner. Nicht mal Guetta, der ranghöchste Investigationsjournalist und einer der beiden einzigen Mitarbeiter, deren Job bei der Zeitung gesichert war. Der Zweite war der ehrgeizige Online-Redakteur, der sich nach Kräften bemühte, frisch Wehrentlassene aus dem Soldatensender, wie er mal einer gewesen war, davon abzuhalten, aus dem Militär geradewegs in den gemütlichen Schoß der Digital-Content-Creation-Agenturen zu flüchten, die das Fernsehen neu erfinden wollten.

»Du redest aber mit ihnen?«, fragte er in dem gleichgültigen Ton, der viele Frauen keineswegs gleichgültig beließ.

»Kein Problem. Aber du bist nicht deswegen hergekommen.« Und beide blickten geradeaus auf das Fenster, das Malchis Schreibtisch vom Zimmer des Chefredakteurs der Wochenendbeilage, Joni Sak, trennte, der gerade mit der Filmkritikerin flirtete, einer vollbusigen Erdbeerblondine, deren langsamer und sanfter Zungenschlag ein wenig an ihren Schreibstil erinnerte. In diesem Moment verließ die Journalistin das Chefzimmer, und Guetta ließ Malchi zurück und stürzte hinein.

»Ich habe noch einen Hinweis erhalten«, verkündete er und setzte sich hin, Arme und Beine weit ausgebreitet, zu lang für dieses kleine Büro.

»Noch einen Tipp von Deep-Throat?« Der Redakteur foppte Guetta gern, bewunderte ihn jedoch insgeheim wegen seines Arbeitsfiebers. Für Sak war es nur ein Job – das Einzige, was er zufällig gut konnte. Er nahm es nicht mit nach Hause. Er mochte lieber in die Sterne gucken und lange, bedeutungslose Affären mit unpassenden jungen Frauen ausleben.

»Ja, hör zu«, Guetta schlug ein dickes Spiralheft voll bunter Zettel auf.

»Schickt er dir die per Brieftauben?«

»Sehr lustig. Hörst du?« Er las tatsächlich aus dem Heft vor. Er hasste Geräte, die man anschalten musste, unzuverlässige Dinger, die wer weiß wie reagierten. »Diesmal hat er mir geraten, die Berichte des Seniorenhilfeverbands ›Goldenes Herz‹ einzusehen.«

»Okay, und …?«

»Das ist alles.«

»Alles?«

»Ja. Ich hab angefangen, das durchzusehen. Keine so große Sache, einfach ein Verband, im Prinzip öffentlich einsehbar, aber er hat mir geraten, sieben Jahre zurückzugehen, das ist halt viel Material. Kurz gesagt, da sind ein paar Zahlen, die sich mir nicht erschließen.«

»Was zum Beispiel?«

»Einerseits sind da viele Spenden unter zwanzigtausend Schekel …«

»Was bedeutet das?«

»Das bedeutet, der Spender kann in den Berichten anonym bleiben. Und in den letzten zwei Jahren hat es zig davon gegeben, um die neunzehntausendneunhundert Schekel, und das sieht gedeichselt aus.«

»Okay … Was noch?«

»Andererseits gibt es alle möglichen Ausgaben für Infrastruktur, Gebäudewartung, Sanitärarbeiten angeblich in der Hauptverwaltung in Jerusalem, alles scheinbar ordentlich abgewickelt mit Ausschreibung und der Firma Nakubawi-Tiomkin, die namhaft und angesehen ist und all das, doch was soll ich dir sagen, ich bin kein Bauingenieur, aber die Beträge und die Häufigkeit wollen mir nicht in den Kopf.«

»Und was nun?«

»Ich weiß es noch nicht, aber irgendwas scheint da faul zu sein. Ich muss noch ein bisschen nachbohren und eins und eins zusammenzählen.«

»Okay. Lass mich einen Blick auf die Vorschau werfen.« Sak öffnete die Datei, die die Überschriften der für die kommenden Monate geplanten Artikel verzeichnete. »Kein Problem«, sagte er gähnend, »wir sind versorgt. Außerdem habe ich gehört, dass der frühere Staatspräsident bald das Zeitliche segnet, dann gibt es eine Extrabeilage, die alles eine Woche aufschiebt.«

»Der stirbt im Leben nicht, wird uns noch alle begraben«, erwiderte Guetta, stopfte das Spiralheft zurück in seine Tasche, »aber prima, ich halte dich auf dem Laufenden.« Und er durchmaß mit langen Schritten den kurzen Flur des Stockwerks.

»Sprich nach dem Abschluss mit mir«, rief Joni Sak ihm nach. Er fragte sich, wer Guettas Quelle war. Weniger die Person selbst als deren Agenda. Aber das eilte noch nicht. Er stand auf, verließ das Büro und betrat durch die nahe Glastür das Zimmer des alten Theaterkritikers, der wie die anderen Angestellten im eiskalt klimatisierten Untergeschoss mitten im Sommer neben einem Heizstrahler saß. Dieser nette Mann hielt in seinen Schränken immer eine Flasche teuren Whisky und Schokolade Marke Haschachar mit 70 Prozent Kakaogehalt versteckt.

»Wusstest du«, sagte der Theaterkritiker, dessen Büro nur durch eine Gipswand von Joni Saks getrennt war, »dass der Vorsitzende des Verbands ›Goldenes Herz‹ der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem ist?«

»Du verwechselst mich mit jemandem, den das schert«, sagte Sak, »jalla, hol deinen guten Whisky raus, ich muss mich von einer Frau verabschieden.«

5. KAPITEL

Benji und Tilly schwitzten sich halb zu Tode, während sie das Hotel David Intercontinental im Visier behielten. Tilly beobachtete den Haupteingang, Benji die Ausfahrt der Tiefgarage, und unterdessen telefonierten sie miteinander, um keinen Verdacht zu erregen, wie Masi es ihnen beigebracht hatte. Nach rund einer Stunde, in der Tilly sich krampfhaft zu googeln versagt hatte, ob ohne Anstrengung vergossener Schweiß Kalorien verbrannte, und Benji den stattlichen Bart verfluchte, den er sich letzthin zugelegt hatte, bemerkte Tilly einen Mann, der nur Dudi sein konnte. Sie ging Masis Beschreibung durch – »ein Meter neunzig, breite Schultern, volles, zu ergrauen beginnendes Haar, markantes Kinn, aufrechte Haltung« –, wobei das Wort »göttlich« irgendwie weggefallen war. Dudi stieg in einen Jeep, der vor dem Eingang auf ihn wartete, und fuhr los.

»Das ist er«, sagte Tilly zu Benji, »lauf zur Ecke, dort lese ich dich auf.« Sie sauste mit ihrem Moped zur Ecke und ließ Benji aufsteigen, ohne Dudis silbrigen Range Rover aus den Augen zu verlieren, der gen Westen und dann nach Norden in die HaJarkon-Straße glitt, wo er erwartungsgemäß im Stau stecken blieb. »Wer fährt denn um diese Uhrzeit durch die HaJarkon?!«, rief sie Benji zu, der jetzt hinter ihr saß. Sie folgten Dudi furchtbar langsam, schweißgebadet, die Stadtbusse stießen Ruß und weitere Hitze aus. Tilly erinnerte sich an einen Moment im Winter, sie machte gerade die erste Beschattung für Masi, hatte den Betreffenden eben aus den Augen verloren, fühlte sich nutzlos und war starr vor Kälte, als der Auspuff der Linie 25 ihr warmen Ruß entgegenblies, was sie unendlich dankbar machte. Im Beschatten war sie jetzt schon ziemlich gut, fühlte sich aber wie eine Blätterteigrolle im Ofen. Sie fragte sich, woher Dudi und Masi sich kannten. Nach seinem Aussehen und allem, was sie über ihre Schwester wusste – und noch schlimmer, nach allem, was nicht –, war er sicher ein alter Liebhaber. Sie war eifersüchtig. Für sie waren Männer eine komplizierte Angelegenheit.

Trotz aller Langsamkeit ging die Fahrt irgendwann zu Ende. An der Marina von Tel Aviv stieg Dudi aus dem Jeep, ohne den Motor abzustellen, ging geschmeidig davon und warf beim Eintreten die Wagenschlüssel einem jungen Mann zu, der herausgelaufen kam.

»Shit«, befand Tilly, »da kommen wir nicht rein. ›Nur für Mitglieder‹.«

»Macht nichts, wir fahren am Zaun entlang und schauen mal, was wir aufschnappen. Ich habe das Parabolmikrofon mitgebracht«, erklärte Benji, begeistert von all den seltsamen Geräten, die die Zusammenarbeit mit Masi ihm beschert hatte.

Sie hielten auf dem südlichen Wellenbrecher der Marina. Der Strand war voll, als wäre es ein normaler Juli ohne Krieg. Am Gordon-Strand lauschten Oberschüler in Siebenergruppen – fünf Jungen, zwei Mädchen – Rami Kleinstein über den Lautsprecher, und französische Familien in gleichfarbigen Badeanzügen mit zwei Kindern, die gelernt hatten, nicht zu stören, wenn die Erwachsenen sprachen, landeten auf gebührenpflichtigen Sonnenliegen.

Tilly und Benji setzten die Helme ab und warteten auf eine Brise, die ihnen die Stirn trocknen würde, aber die schwüle Luft stand. Sie blickten zur Marina hinüber und sahen Dudi auf einer Mole die höchste und weißeste Jacht ansteuern, leichtfüßig die Stufen erklimmen und an Bord gehen. Sie warteten das weitere Geschehen ab.

Viele Detektive finden Beschattungen langweilig. Aber Benji und Tilly war das egal. Benji hing immer gern seinen Gedanken nach, und Tilly mochte es, Menschen zu beobachten. Ihr fiel ein früheres Blind Date mit dem Solisten einer Band ein, die gerade ihre ersten Erfolge verbuchte und von einer Minitournee in Deutschland zurückgekehrt war. »Ist das aufregend?«, hatte sie ihn gefragt. Der Solist sah erledigt aus. »Die meiste Zeit verbringt man mit Warten«, lautete die Antwort. »Man wartet auf den Beginn der Lautsprecherprobe, und dann auf deren Ende. Man wartet in der Garderobe, dass der Auftritt losgeht. Man wartet auf die Gage nach dem Konzert. Wartet darauf, ins Hotel zu kommen. Wartet im Tourneebus auf die Ankunft in der nächsten Stadt. Wartet auf die Zimmerschlüssel. Wartet, dass ein Journalist eintrifft. Immerzu Warten.«

Dudi trat wieder auf die Mole, in weißen Shorts und dunkelblauem T-Shirt, ein Glas Bier in der Hand.

»Ich würde gern auf der Jacht mit ihm trinken«, sagte Tilly.

»Mir sieht er zwielichtig aus«, gab Benji zurück. »Hey, da kommt jemand«, sagte er, klappte den Kasten des Mopeds auf, bedeckte ihn mit einem Schattennetz und stellte das große Parabolmikrofon hinein. Er schaltete es ein, justierte und schloss die Kopfhörer an. »Mir scheint, eben habe ich den Vorteil der Windstille entdeckt«, stellte er fest, »so verstehen wir wenigstens, was sie sagen.« Er machte Tilly ein Zeichen, und beide beobachteten den Mann, der auf Dudi zuging, wobei Tilly meinte, in seinem Gang kontrollierte Gewaltbereitschaft zu erkennen. Er war um zwei Köpfe kleiner als Dudi, schlank und athletisch, sportlich-elegant gekleidet. Als er Dudi nahe kam, legte der den Zeigefinger an die Lippen, zum Zeichen, Schweigen zu wahren. Der Mann blickte sich um und wandte sich dann wieder Dudi zu.

»Was läuft?«, fragte er.

»Abgeblasen«, antwortete Dudi.

»Bist du sicher?«

Dudi nickte.

»Was soll ich mit der Wohnung machen?«

»Was du willst. Hast du was gehört?«

»Nein.«

»Okay.«

»Alles in Ordnung?«

Dudi nickte. »Sag mir, falls du was hörst.« Er kehrte dem anderen den Rücken und ging wieder an Bord. Der andere drehte sich um und verschwand. Jetzt hörte Benji das Motorengeräusch der Jacht und den rhythmischen Klang austretenden Wassers. Er zog die Kopfhörer heraus, und beide sahen bewundernd der Jacht nach, die aus der Marina glitt.

Abends um zwanzig nach sechs parkte Masi das Motorrad vor dem Haus der Schechters. In Tel Aviv füllten sich die Straßen gerade erst. Menschen gingen zum oder vom Strand oder kehrten aus ihren Start-up-Büros heim, machten an Kiosken oder 24/7-Supermärkten halt. Aber im Villenviertel Herzliya Pituach waren die Gehsteige leer, bis auf eine Hausangestellte, die ein Hündchen Gassi führte und dabei telefonierte. Bald verschwand auch sie in einem Eisentor hinter hohen Mauern.

Das Haus von Eduardo Schechter, Jasmin Schechters Vater und Gründer des Familienimperiums, war von einer besonders hohen Mauer umgeben und mit einem besonders breiten Holztor verschlossen. Masi fragte sich, aus welchem Holz es sein mochte. Ihr Vater hatte sich immer für Hölzer interessiert. Sie nahm den Helm ab, wischte sich den Schweiß mit einem Handtuch ab, zog das gebügelte weiße T-Shirt über der ebenfalls gebügelten Jeans zurecht und drückte die Klingel. Das Tor öffnete sich leise in einen Tunnel aus Jasminsträuchern. Masi durchschritt ihn, stieg drei Stufen hinauf und gelangte auf einen von vielfarbig blühenden Sträuchern gesäumten Weg. Vor ihr stand ein breites, zweistöckiges Haus ohne Fenster, mit einer Tür in der Mitte.

Eine junge Frau öffnete, bevor Masi anklopfen konnte. »Frau Morris?« Masi folgte ihr vom Eingangsbereich nach links in ein großes, erdrückendes Esszimmer. Am fernen Ende des Tischs, aber nicht an seiner Stirnseite, saßen ein Mann und eine Frau wortlos beim Tee. Anscheinend erwarteten die Schechters sie tatsächlich, wie von Dudi angekündigt, was Masi Sorgen bereitete. Leute wie diese warteten nicht auf Leute wie sie.

Der Mann stand auf. »Ich bin Schaul Schechter. Er streckte seine Hand für einen laschen Händedruck aus. »Und das ist meine Frau Esther. Sind Sie Masal?«

»Masi. Sehr angenehm. Sie sind Jasmins großer Bruder?«

»Ja.« Sie setzten sich. Er hatte die vierzig überschritten und üppiges Haar für einen Israeli seines Alters. Aber abgesehen davon hatte er nichts Bemerkenswertes an sich. Wäre er ein flüchtiger Verbrecher, hätten Augenzeugen Mühe, ihn zu beschreiben, dachte Masi. Mittelgroß. Mittleres Gewicht. Wässrig blaue Augen, helle Wimpern, unauffällige Nase und schmale Lippen. Ein nützliches Gesicht für einen Geheimagenten oder den Vorsitzenden einer Mittepartei.

Esther hingegen hätte jeder Augenzeuge mühelos beschreiben können. Im Alter ihres Mannes, klein und untersetzt, großer Busen in einem anliegenden blauen Kleid verpackt. Dunkelbraunes Haar umrahmte ihr Gesicht. Ihre nussbraunen Augen ließen keinen Raum zum Verstecken. Die Nase war operativ verkürzt und gespitzt, und nur ihre hohen Wangenknochen hinderten ihren Mund daran, sich bis zu den Ohren auszudehnen. Eine kleine Frau mit großer Präsenz.

Masi goss sich Tee aus der Kanne ein, ohne jedoch das Wort zu ergreifen. Sie scheute sich nicht, simple Ermittlungsverfahren einzusetzen. Schweigen brachte in neunundneunzig Prozent der Fälle Erfolg, und wenn Verdächtige und Zeugen schließlich nachgaben und ein scheinbar unverfängliches Gespräch einleiteten, führte das gewählte Thema stets zu einem wichtigeren Punkt. Doch anscheinend waren die Schechters auch insofern das eine Prozent. Vielleicht hatte man ihnen geraten, nur auf Anfrage zu sprechen, dachte Masi. Oder vielleicht waren sie gewohnt, nichts gratis zu leisten. Als Schaul auf seine teure Uhr blickte, musste Masi den ersten Schritt tun. Im Zivilleben bestimmten die Befragten das Tempo der Ermittlungen.

»Wann haben Sie Ihre Schwester zum letzten Mal gesehen, Herr Schechter?«

Dem Paar entfloh ein betretenes Lächeln. »Herr Schechter, das ist mein Vater. Ich bin einfach Schaul. Am Freitagabend.«

»Wo?«

»Hier. Beim Abendessen.«

»Haben Sie sie da auch zum letzten Mal gesehen, Esther?«

»Nein, ich war am Samstag bei ihr.«

»Einfach so?«

»Kann man so sagen.«

»Erinnern Sie sich, worüber Sie gesprochen haben?«

»Ja. Wir haben vor, unseren Pool zu renovieren, da wollte ich einen Blick auf ihren werfen.«

»War Dudi dort?«

»Nein.«

»Wissen Sie vielleicht, wo er zu diesem Zeitpunkt war?«

»Vielleicht auf der Jacht. Ich habe nicht nachgefragt.«

»War noch jemand dabei?«

»Lily vermutlich, und Ari.«

»Ari?«, stellte Masi sich dumm. Sie hatte keine relevanten Daten über den jüngeren Bruder der Schechters gefunden.

»Unser Bruder«, antwortete Schaul hastig, ohne etwas preiszugeben. Masi kannte Mafiabosse, die redseliger waren.

»Esther, hatten Sie das Gefühl, dass mit Jasmin alles in Ordnung war?«

»Sie sah aus wie immer.«

»Hat Ari sich auch den Pool angeschaut?« Etwas zuckte in Esthers Gesicht. Eine winzige, rasche Regung.

»Nein, er hat meist mit Lily gespielt.«

»Verstehe. Ah … Schaul, wo arbeitet Jasmin derzeit?«

»Sie verwaltet die Kunstsammlung von Joel Maimon.«

»Weiß er es?«

»Wer soll was wissen?«

»Joel Maimon. Weiß er, dass Jasmin vermisst ist?«

Die Schechters wechselten einen schnellen Blick, und dann antwortete Esther mit einem gezwungenen Lächeln, das angesichts ihres breiten Mundes schmal wirkte: »Ich hoffe, Sie erhalten nicht den falschen Eindruck, dass wir gleichgültige Menschen sind«, sagte sie kühl und hoffnungslos, »aber wir würden es vorziehen, wenn Sie dieses Wort nicht verwenden würden.«

»Welches Wort?«

»Vermisst«, antwortete Schaul müde.

»Verzeihung, aber anscheinend ist mir was entgangen«, sagte Masi.

Die Schechters wechselten erneut Blicke, dann stand Schaul auf. »Ich muss los. Esther wird mit Ihnen weitermachen. Es war schön, Sie kennenzulernen.« Er stand schon an der Tür, als Masi sich besann. »Schaul, wissen Sie zufällig, aus welchem Holz das Haustor ist?«

»Cedrus libani – Libanon-Zeder. Das Holz, das zum Bau des Ersten Tempels gedient hat. Schechter Holding importiert es.« Und damit ging er.

»Auch ich habe nur noch wenige Minuten«, bemerkte Esther.

»Gut. Ihr seht mir nicht wie gleichgültige Menschen aus, Esther. Aber mein Expertenblick stellt fest, dass ihr auch nicht besonders besorgt wirkt. Und Sie wollten nicht, dass ich das Wort ›vermisst‹ verwende. Dann erklären Sie mir das bitte mal wie einer dummen Trine.« Nach Masis Befinden war Esther gewohnt, anderen Menschen Dinge auseinanderzusetzen, als wären sie Dummköpfe.

Esther holte tief Luft. »Es ist nicht das erste Mal, dass Jasmin so was tut.« Ihr Redetempo verdoppelte sich fast in Abwesenheit ihres Mannes. »Sie verschwindet gelegentlich, ohne jemanden zu benachrichtigen. Das hat sie schon mindestens drei- oder viermal getan. Letztes Mal haben wir uns an die Polizei gewandt. Prompt ist die Sache an die Presse durchgesickert, und ein Reporter hat sie gefunden, gesund und munter im Elysée kellnernd – sage und schreibe. Das war recht peinlich für unsere Familie. Wie Sie vielleicht verstehen werden, sind wir nun einfach vorsichtig. Das ist alles. Ich bin sicher, dass Jasmin bald wieder auftaucht. Jetzt muss ich Schluss machen.«

»Klar. Ich verstehe. Nur … wie kann ich Joel Maimons Büro kontaktieren?«, spielte Masi weiter das Dummchen.

»Sie scheinen nicht zu begreifen«, Esther erhob sich, »ich bitte Sie, keinen Kontakt zu Joels Büro aufzunehmen. Es besteht keinerlei Grund, ihn in Sachen Jasmin zu stören. Und gewiss ist es unnötig, dass seine Mitarbeiterinnen zu tratschen beginnen.«

»Fragen die sich denn nicht, wo sie steckt?«

Esther schien beinahe entsetzt bei dem Gedanken. »Jasmin informiert diese Leute nicht über ihren Verbleib.«

»Verstehe. Danke. Wie kann ich Sie dann erneut kontaktieren?«

»Das dürfte völlig unnötig sein. Julia wird Sie hinausbegleiten. Guten Abend.«

Julia begleitete Masi tatsächlich durch das Holztor auf die Straße, um sicherzustellen, dass sie nicht dablieb und schnüffelte. »Gute Nacht«, sagte Julia und schloss das Tor. Masi hätte beinah sie nach Jasmin gefragt, konnte jedoch die eigene Impulsivität kontrollieren, die immer dann aufwallte, wenn andere ihr Bullshit verkaufen wollten. Sie nahm den Schechters ihr Theater nicht ab, dass sie angeblich unbesorgt waren, in dem Glauben, Jasmin würde jeden Augenblick wieder auftauchen. Das Einzige, was sie ihnen abnahm, war, dass sie auf keinen Fall wollten, dass sie, Masi, in der Gegend rumfragte. Aber sie würde dableiben. Würde bleiben, weil sie das Geld brauchte und weil sie und Dudi mal wie Geschwister gewesen waren. Und da war noch ein Grund, der ihr jetzt ins Bewusstsein drängte, ohne dass sie ihn genauer erkannte.

6. KAPITEL

Auf der Rückfahrt nach Tel Aviv, kurz nach der Ausfahrt Gelilot, hielt eine junge Polizistin Masi an, um die Papiere zu kontrollieren, und Masi erinnerte sich an ihre ersten Tage bei der Polizei, wie sehr sie damals Detektivin hatte werden wollen. Sie sah sich wieder das verhasste Steilstück von der Bushaltestelle zum Tor der Polizeischule in Schefar’am hinaufgehen, am letzten Tag des Kurses, nach dem es dann mit dem Ermittlungskurs weitergehen würde. Von wegen Detektivin. Ermittlung. Sie würde keine Beobachtungsposten einnehmen, keine Hinterhalte legen und keine Verhaftungen vornehmen, sondern Festgenommene, Verdächtige und Zeugen in Innenräumen vernehmen. Ermittlungen »führen«. Damals beschloss sie, mit Halevi, dem Kursleiter, zu reden. Die Aussicht, die amtliche Entscheidung zu ändern, ging gegen null, aber sie hatte nichts zu verlieren. Es hieß damals, für Detektivarbeit nehme man keine Frauen.

Am letzten Tag trat sie bei ihm ein und salutierte.

Halevi begrüßte sie lächelnd. »Ich hatte Sie schon in der ersten Woche erwartet.«

»Chef«, sie wollte es richtig formulieren, brachte aber nur heraus: »Warum? Warum nicht Detektivarbeit?«

»Es gibt im Bezirk Tel Aviv keine Planstelle.«

»Dann eben woanders, Chef.«

»Sie sind schon eingeteilt, Morris. Außerdem wechsle ich in ein paar Monaten den Posten.«

»Wohin, Chef?«

»In den Bezirk Tel Aviv, Sonderermittlungsabteilung.«

»Dann wollen Sie ein Auge auf mich halten? Geht es darum?«

»Nein, Dummchen, ich möchte die Besten bei mir haben. Wenn Sie die Spezialfortbildung absolviert haben, kommen Sie zu mir.«

Masi schwieg einen Moment. Überlegte, ob sie noch etwas sagen durfte, und sah bedauernd ein, dass dem nicht so war. »Das ist endgültig, Chef?«

»Ja, Morris. Das ist endgültig. Sie können gehen.«

Masi verließ Halevis Büro erhobenen Hauptes. Wer immer sie fragte, ob sie zum Detektivkurs habe wechseln können, erhielt ein Kopfschütteln zur Antwort, und alle verstanden schon damals, dass es sinnlos war, sie näher zu befragen. Zwei Wochen später war sie schon im Ermittlungskurs und nach weiteren vier Monaten in der Sonderermittlungsabteilung des Bezirks Tel Aviv, wo man sie mit zwei Beamten an den Tatort eines Mords schickte, der mutmaßlich unter Verbrechern verübt worden war.

Ein siebenundsechzigjähriger Mann lag tot auf seinem Wohnzimmerteppich, eine Kugel im Herzen, daneben saß eine Frau im Rollstuhl, die unter Schock stand. Das war Masis erste Leiche, und statt sich zu übergeben, empfand sie eine an Freude grenzende Erregung. Die erfahrenen Ermittler an ihrer Seite, Kaplan und Sabag, sagten ihr, sie könne hinschauen und sich Notizen machen, dürfe jedoch nichts anfassen und nichts sagen.

Also schaute sie hin. Speicherte Eindrücke im Gehirn, um die groben Umrisse der Gedanken nicht zu verlieren, ehe sie sich in Worte verwandelten. Benny Peretz, der brillante Ermittler und Vater von Dudi, hatte ihr das schon als Kind beigebracht. Sie sagte nichts und berührte fast nichts. Sie hörte Kaplan und Sabag die Frau des Opfers und die Nachbarn befragen, lauschte ihnen bei den Gesprächen mit der Spurensicherung. Sie war derart still, dass sie sie vergaßen, überrascht waren, als sie die Hintertür des Wagens öffnete, während der Motor schon lief und sie beinahe ohne sie abgefahren wären. Doch eine Minute später hatten sie sie erneut vergessen, oder es war ihnen egal, dass sie mithörte, die Offizierin von der SpuSi habe Brüste, die man selbst aus dem Weltall sehen könne, und die Behinderte sei »genau in der richtigen Höhe« gewesen.

Genau in der richtigen Höhe, Masi verwandelte die Worte in Bilder. Sie musste die Vorstellung von der Witwe, die Sabag einen blies, aus dem Sinn vertreiben. Und dann stieg der Tatort wieder vor ihren inneren Augen auf, aber diesmal betrachtete sie ihn aus »der richtigen Höhe«, musterte alles erneut aus der Höhe von einem Meter zwanzig, konzentrierte sich auf die gebügelten Hemden, die am Griff der unteren Kleiderschranktür im Schlafzimmer gehangen hatten.

Später an jenem Tag fand die wöchentliche Sitzung der Ermittlungsbeamten des Bezirks statt, eine experimentelle Zusammenkunft, die der neue Polizeichef eines Abends auf seinem Balkon konzipiert hatte, als er bei einem Glas Chianti angeregt einen Aufsatz mit dem Titel Wie sich die Verbrechensrate erheblich senken lässt: Transparenz und Zusammenarbeit bei der Polizei in Brandon, South Carolina las. Bedauerlicherweise war Tel Aviv nicht das verschlafene Brandon, und den örtlichen Kripobeamten war es weniger um Kooperation als um Konkurrenz zu tun. Doch gerade deswegen wurden die wöchentlichen Sitzungen ein Erfolg, und die Ermittler nutzten sie, um einander gute Ratschläge zu erteilen, die ihre Klugheit und Erfahrung demonstrieren sollten – oder besser noch, die Dummheit der anderen. Masi freute sich über die Gelegenheit, dabeizusitzen und zu sehen, wer gegen wen agierte. Und das war immer Mann gegen Mann.

Als Kaplan und Sabag an der Reihe waren, den Fall vorzutragen, berichteten sie, ihre erste Vermutung gehe dahin, dass der Mann im Streit mit dem Kurier eines Geldverleihers auf dem grauen Markt erschossen worden sei. Kaplan verlas die Zeugenaussage eines älteren Nachbarn, dem zwei Finger der rechten Hand fehlten. Unbedacht war Masi leider rausgerutscht: »Das ist mir gar nicht aufgefallen.«

Wow. Eine Kriminalpolizistin, die nicht merkt, dass jemandem zwei Finger fehlen. Alle Männer im Raum, und auch die beiden Frauen, hatten schon seit Jahren kein solch komisches Intermezzo mehr erlebt. Sie kugelten sich schier am Boden vor Lachen, kamen nur wieder hoch, um Folgewitze zu erzählen, wie »Verzeihung, Chef, hab gar nicht gesehen, dass der Angreifer keinen Kopf hatte«, oder »wie würde Helen Keller einen solchen Fall lösen?«. Und dann, als das Lachen fast versiegt war und Masi begriff, dass die Aufmerksamkeit im Raum nun ganz ihr gehörte, wenn auch aus denkbar falschen Gründen, holte sie tief Luft und sagte: »Seine Frau hat ihn getötet. Sie hat ihn vergiftet und dann erschossen. Haushaltsgiftstoff. Ich würde die Topfpflanzen untersuchen.«

Einen Moment herrschte Stille. Dann brach erneut Gelächter aus, gefolgt von Gerede und dann Ärger. Schließlich schrie der Vorgesetzte, Versano, »Ruhe!«. Es wurde still. »Wie heißen Sie? Morris? Sie haben fünf Minuten. Reden Sie.« Und sie redete. »Die Frau ist behindert, sitzt im Rollstuhl, aber sie bügelt noch für ihn. Das sieht man daran, dass sie die Hemden an den unteren Griff hängt, genau auf ihrer Höhe. Aber das Hemd des Opfers war sehr zerknittert. Warum sollte er ein zerknittertes Hemd tragen? Weil er außer Haus das Hemd wechseln musste.«

»Warum musste er außer Haus das Hemd wechseln?«

»Weil er eine Affäre hat.«

»Warum sollte seine Geliebte ihm ein zerknittertes Hemd geben?«

»Ich habe nichts von einer Geliebten gesagt. Ein Geliebter. Jung, ohne Bügeleisen. Das Hemd war ihm eine Nummer zu klein und roch nach einem anderen Aftershave als dem, das er im Badezimmer stehen hat. Sie treffen sich jeden Mittwoch. Die Frau vermerkt das auf dem Kalender, der über ihrem Schreibtisch hängt. In der Schublade ihres Nachtschränkchens lagen Rasierwasserproben.«

»Das habe ich gesehen«, sagte Sabag, »na und?«

»Sie hat versucht, den Duft zu identifizieren.«

»Oder sie hat ihrem Mann Parfüm gekauft und – wie heißt das noch mal – Pröbchen bekommen.«

»Gut, das reicht mir«, sagte Versano, »Kaplan, Sabag, Morris, ihr bleibt bei mir. Für alle anderen ist die Aufführung beendet.«

Masis Aufführung wurde legendär. Wie sich ergab, hatte sie in vielem recht gehabt: mit dem Geliebten, dem Hemd, dem Aftershave und dem Bügeln. Auch darin, dass die Frau von der Affäre wusste, obwohl sich die Vermerke auf dem Kalender als ihre Bridgeabende entpuppten. Und sie hatte beinah recht mit ihrer Behauptung, die Frau sei die Mörderin, täuschte sich jedoch in der Todesursache. Im Folgenden ergab sich, dass der Mann angesichts seiner Frau, die eine Pistole auf ihn richtete, einem Herzschlag erlegen war. Die Frau hatte ihn nur erschrecken, ihm die Wahrheit über seine Affäre entlocken wollen. Als er zu ihrer Verblüffung umfiel und tot liegen blieb, statt aufzustehen und sich zu entschuldigen, hatte sie aus Frust und Wut auf ihn geschossen. So oder so verhöhnte künftig keiner mehr Masi wegen eventuell fehlender Gliedmaßen, und sie begann ihren Dienst bei der Sonderermittlungsabteilung auf dem rechten Fuß und galt als aufsteigender Stern. Allerdings sollte sie sich letztlich als gefallener Stern erweisen.

Jetzt, in der Hitze und mit ihren bitteren Erinnerungen, parkte Masi das Motorrad am Hintereingang des Gebäudes, zur Michal-Straße, und las eine Nachricht von Benji. »Haben D. verloren. Brauchen Privatanschrift.« Scheiße, stieß sie hervor, verstand nicht zum ersten Mal, dass Tilly und Benji noch so genial und treu sein mochten, aber immer noch ihre kleinen Geschwister waren und keine Ermittler der Sonderabteilung. »Hier die Anschrift«, antwortete sie, »treffen uns morgen früh im Büro, halb acht.«

Sie kletterte die fünfundneunzig Stufen nach Hause hinauf und hoffte, dass Guy, der Nachbar von gegenüber, allein zu Hause war, damit sie sachlichen Sex ohne Firlefanz kriegen konnte. Hinterher würden sie einschlafen, und wer im falschen Bett aufwachte, würde aufstehen und sich zurück nach Hause schleppen. Doch als sie das gemeinsame Stockwerk erreichte, hörte sie bei Guy Lovage laufen, das vereinbarte Zeichen, dass eine andere bei ihm drinnen war. Sie hatte nicht die nötige Kraft für Sex mit einem Fremden auf der Toilette einer Bar und bestellte keine Strichjungen nach Hause. Also sah sie sich stattdessen einen Porno an, befriedigte sich fest mit der Hand, kam zu schnell, aß im Stehen eine Schüssel Cornflakes mit Milch und schlief sofort ein, als ihr Kopf die Matratze berührte.