Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAMPI Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

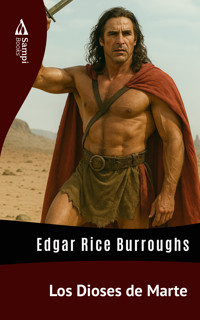

En "Los Dioses de Marte", John Carter regresa a Barsoom después de diez años y aterriza en el mortal Valle Dor, considerado el paraíso de Marte. En lugar de ello, descubre que el lugar está gobernado por los manipuladores Therns y los aterradores Hombres-Planta. Luchando contra cultos, monstruos e intrigas políticas, Carter lucha por desenmascarar las mentiras que esclavizan al pueblo de Barsoom, reunirse con Dejah Thoris e impedir una guerra que podría destruir el planeta.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Los Dioses de Marte

Edgar Rice Burroughs

SINOPSIS

En “Los Dioses de Marte”, John Carter regresa a Barsoom después de diez años y aterriza en el mortal Valle Dor, considerado el paraíso de Marte. En lugar de ello, descubre que el lugar está gobernado por los manipuladores Therns y los aterradores Hombres-Planta. Luchando contra cultos, monstruos e intrigas políticas, Carter lucha por desenmascarar las mentiras que esclavizan al pueblo de Barsoom, reunirse con Dejah Thoris e impedir una guerra que podría destruir el planeta.

Palabras clave

Barsoom, Aventura, Engaño

AVISO

Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.

Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.

PREFACIO

Han pasado doce años desde que enterré el cuerpo de mi tío abuelo, el capitán John Carter, de Virginia, lejos de la vista de los hombres, en ese extraño mausoleo del antiguo cementerio de Richmond.

Muchas veces reflexioné sobre las extrañas instrucciones que me dejó sobre la construcción de su imponente tumba, especialmente aquellas que determinaban que fuera colocado en un ataúd abierto y que el pesado mecanismo que controlaba los cerrojos de la enorme puerta fuera accesible solo desde el interior.

Han pasado doce años desde que leí el notable manuscrito de este hombre notable; este hombre que no recordaba su infancia y que ni siquiera podía dar una estimación aproximada de su propia edad; que siempre era joven y, sin embargo, mecía al bisabuelo de mi abuelo en sus rodillas; ese hombre que pasó diez años en el planeta Marte; que luchó por los hombres verdes de Barsoom y contra ellos; que luchó por y contra los hombres rojos; que conquistó a la bella Dejah Thoris, princesa de Helium, como esposa, y durante casi diez años fue príncipe de la casa de Tardos Mors, Jeddak de Helium.

Doce años han pasado desde que su cuerpo fue encontrado en el acantilado, frente a su cabaña con vistas al Hudson, y muchas veces durante estos largos años me he preguntado si John Carter estaba realmente muerto o si vagaba de nuevo por el fondo del mar muerto de ese planeta moribundo; si había regresado a Barsoom para descubrir que había abierto los oscuros portales de la poderosa planta atmosférica a tiempo para salvar a los incontables millones que estaban muriendo asfixiados aquel lejano día, el mismo que lo vio lanzado sin piedad setenta y siete millones de kilómetros en el espacio, de vuelta a la Tierra una vez más. Me preguntaba si había encontrado a su princesa de cabello negro y al esbelto hijo que había soñado que estaba con ella en los jardines reales de Tardos Mors, esperando su regreso.

¿O habría descubierto que era demasiado tarde y habría regresado a una muerte en vida en un mundo muerto? ¿O estaba realmente muerto, sin volver nunca más a su madre Tierra o a su amado Marte?

Así, estaba perdido en especulaciones inútiles en una bochornosa noche de agosto, cuando el viejo Ben, mi criado personal, me entregó un telegrama. Lo abrí y leí:

“Reúnete conmigo mañana en el hotel Raleigh, Richmond.

John Carter”.

A primera hora de la mañana siguiente, tomé el primer tren a Richmond y, dos horas más tarde, me condujeron a la sala ocupada por John Carter.

Cuando entré, se levantó para saludarme, con su antigua sonrisa cordial de bienvenida iluminando su hermoso rostro. Aparentemente, no había envejecido ni un minuto, sino que seguía siendo el hombre de treinta años, erguido y de miembros bien formados. Sus perspicaces ojos grises estaban intactos, y las únicas arrugas de su rostro eran las líneas de carácter fuerte y determinación que siempre habían estado allí desde que lo recordaba, casi treinta y cinco años antes.

—Bueno, sobrino —dijo él—, ¿te sientes como si estuvieras viendo un fantasma o sufriendo los efectos de muchos julepes del tío Ben?

—Julepes, creo —respondí—, porque sin duda me siento muy bien; pero quizá sea solo el hecho de volver a verlo lo que me afecta. ¿Has vuelto a Marte? Cuéntame. ¿Y Dejah Thoris? ¿La encontraste bien y esperándote?

—Sí, he estado en Barsoom otra vez y... pero es una larga historia, demasiado larga para contarla en el poco tiempo que tengo antes de tener que volver. He descubierto el secreto, sobrino, y puedo atravesar el vacío sin dejar rastro, yendo y viniendo entre los innumerables planetas como yo quiera; pero mi corazón está siempre en Barsoom, y mientras esté allí, al cuidado de mi princesa marciana, dudo que vuelva a abandonar el mundo moribundo que es mi vida.

—He venido ahora porque mi afecto por ti me ha llevado a verte una vez más antes de que pases para siempre a esa otra vida que nunca conoceré y que, aunque he muerto tres veces y volveré a morir esta noche, como tú conoces la muerte, soy tan incapaz de comprender como tú.

—Incluso los sabios y misteriosos therns de Barsoom, ese antiguo culto que, durante incontables eras, fue acreditado por guardar el secreto de la vida y la muerte en sus fortalezas inexpugnables en las laderas de las Montañas de Otz, son tan ignorantes como nosotros. Lo he comprobado, aunque casi pierdo la vida al h ; pero podrás leerlo todo en las notas que he tomado durante los últimos tres meses que he pasado en la Tierra.

Dio una palmada en una voluminosa carpeta que estaba sobre la mesa, junto a su codo.

—Sé que estás interesado y que crees, y sé que el mundo también está interesado, aunque no lo creerá durante muchos años; sí, durante muchas eras, ya que no puede comprenderlo. Los hombres de la Tierra aún no han progresado lo suficiente como para comprender las cosas que he escrito en estas notas.

—Dales lo que quieras, lo que creas que no les hará daño, pero no te sientas ofendido si se ríen de ti.

Esa noche lo acompañé al cementerio. En la puerta de la tumba, se volvió y me apretó la mano.

—Adiós, sobrino —dijo él—. Quizás no vuelva a verte, pues dudo que pueda abandonar a mi esposa y a mi hijo mientras vivan, y la esperanza de vida en Barsoom suele superar los mil años.

Entró en la tumba. La gran puerta se cerró lentamente. Los pesados cerrojos chirriantes encajaron en su sitio. La cerradura hizo clic. Nunca volví a ver al capitán John Carter, de Virginia, desde entonces.

Pero aquí está la historia de su regreso a Marte en aquella otra ocasión, tal y como la reuní a partir de la gran cantidad de notas que me dejó sobre la mesa de su habitación en el hotel de Richmond.

He omitido muchas cosas; muchas cosas que no me he atrevido a contar; pero encontrarás la historia de su segunda búsqueda de Dejah Thoris, princesa de Helium, aún más notable que el primer manuscrito que entregué a un mundo incrédulo hace poco y a través del cual seguimos al guerrero virginiano a través de fondos marinos muertos bajo las lunas de Marte.

E. R. B.

CAPÍTULO I:LOS HOMBRES-PLANTAS

Mientras estaba de pie en el acantilado, frente a mi cabaña, en aquella clara y fría noche de principios de marzo de 1886, con el noble Hudson fluyendo como el espectro gris y silencioso de un río muerto bajo mis pies, sentí de nuevo, la extraña e irresistible influencia del poderoso dios de la guerra, mi amado Marte, a quien, durante diez largos y solitarios años, imploré con los brazos extendidos que me llevara de vuelta a mi amor perdido.

Desde aquella otra noche de marzo de 1866, cuando me encontraba frente a la cueva de Arizona donde yacía mi cuerpo inmóvil y sin vida, envuelto en la apariencia de la muerte terrenal, no había sentido la irresistible atracción del dios de mi profesión.

Con los brazos extendidos hacia el ojo rojo de la gran estrella, recé por el regreso de ese extraño poder que dos veces me atrajo a través de la inmensidad del espacio, rezando como había rezado mil noches antes, durante los largos diez años en que esperé y esperé.

De repente, una oleada de náuseas se apoderó de mí, mis sentidos se confundieron, mis rodillas se doblaron y caí de cabeza al suelo, al borde del vertiginoso precipicio.

Al instante, mi cerebro se aclaró y la vívida imagen de los horrores de aquella espeluznante cueva de Arizona volvió a mi memoria. De nuevo, como aquella lejana noche, mis músculos se negaron a responder a mi voluntad y, una vez más, como si allí mismo, a orillas del plácido Hudson, pudiera oír los horribles gemidos y el susurro de la cosa espantosa que se escondía y me amenazaba desde los oscuros recovecos de la cueva, hice el mismo esfuerzo poderoso y sobrehumano para romper los lazos de la extraña anestesia que me mantenía atado. De nuevo oí el chasquido agudo, como el rompimiento repentino de un hilo tensado, y quedé desnudo y libre junto a la cosa fija y sin vida que tan recientemente latía con la sangre caliente y roja de John Carter.

Sin siquiera mirar atrás, volví los ojos hacia Marte, levanté las manos hacia sus siniestros rayos y esperé.

No tuve que esperar mucho, porque apenas me di la vuelta y ya disparaba con la rapidez del pensamiento hacia el terrible vacío que tenía delante. Hubo el mismo instante de frío inimaginable y oscuridad total que había experimentado veinte años antes, y entonces abrí los ojos en otro mundo, bajo los rayos abrasadores de un sol caliente, que golpeaban a través de una pequeña abertura en la cúpula del poderoso bosque en el que yacía.

La escena que se presentó ante mis ojos era tan diferente de Marte que mi corazón se me subió a la garganta cuando me invadió un miedo repentino, pensando que había sido lanzado sin rumbo a algún planeta extraño por un destino cruel.

¿Por qué no? ¿Qué guía tenía en ese desierto sin senderos del espacio interplanetario? ¿Qué garantía había de que no hubiera sido lanzado a alguna estrella lejana de otro sistema solar, en lugar de a Marte?

Estaba tumbado sobre una corta hierba de vegetación roja similar al césped, y a mi alrededor se extendía un bosque de árboles extraños y hermosos, cubiertos de flores enormes y deslumbrantes y llenos de pájaros brillantes y silenciosos. Los llamo pájaros porque tenían alas, pero los ojos mortales nunca habían contemplado formas tan extrañas y sobrenaturales.

La vegetación era similar a la que cubre los prados de los marcianos rojos de los grandes canales, pero los árboles y los pájaros eran diferentes a todo lo que había visto antes en Marte. Entonces, a través de los árboles más lejanos, pude ver la visión más diferente de Marte: un mar abierto, con sus aguas azules brillando bajo el sol abrasador.

Cuando me levanté para investigar más, experimenté la misma catástrofe ridícula que había ocurrido en mi primer intento de caminar en las condiciones marcianas. La menor atracción de este planeta menor y la reducida presión atmosférica de su atmósfera muy enrarecida ofrecían tan poca resistencia a mis músculos terrestres que el simple esfuerzo de levantarme me lanzó varios metros por los aires y me hizo caer de bruces sobre la hierba suave y brillante de este extraño mundo.

Sin embargo, esta experiencia me dio un poco más de certeza de que, después de todo, realmente podía estar en algún rincón desconocido de Marte, lo cual era muy posible, ya que durante mis diez años de residencia en el planeta solo había explorado una zona relativamente pequeña de su vasta extensión.

Me levanté de nuevo, riéndome de mi falta de atención, y pronto volví a dominar el arte de adaptar mis músculos terrestres a estas nuevas condiciones.

Mientras caminaba lentamente por la imperceptible pendiente hacia el mar, no pude evitar fijarme en el aspecto de parque del césped y de los árboles. El césped estaba tan bien cortado y parecía una alfombra como un antiguo césped inglés, y los propios árboles mostraban signos de una poda cuidadosa a una altura uniforme de unos cinco metros del suelo, de modo que, al mirar en cualquier dirección, el bosque parecía, a lo lejos, una vasta cámara con techos altos.

Todas estas pruebas de un cultivo cuidadoso y sistemático me convencieron de que había tenido la suerte de entrar en Marte, en esta segunda ocasión, a través del dominio de un pueblo civilizado y que, cuando los encontrara, recibiría la cortesía y la protección a las que me daba derecho mi título de príncipe de la casa de Tardos Mors.

Los árboles del bosque despertaron mi profunda admiración mientras avanzaba hacia el mar. Sus grandes troncos, algunos de más de treinta metros de diámetro, daban testimonio de su prodigiosa altura, que solo podía imaginar, ya que en ningún punto logré penetrar su denso follaje por encima de mí a más de dieciocho o veinticinco metros.

Tan alto como podía ver, los troncos, las ramas y las ramitas eran tan lisos y pulidos como los pianos americanos más nuevos. La madera de algunos árboles era negra como el ébano, mientras que los más cercanos tal vez brillaban a la suave luz del bosque, claros y blancos como la porcelana más fina; o bien eran azules, escarlatas, amarillos o morados profundos.

Y, del mismo modo, el follaje era tan alegre y variado como los troncos, mientras que las flores que se agolpaban densamente sobre ellos no pueden describirse en ningún idioma terrenal y, de hecho, podrían desafiar el lenguaje de los dioses.

Al acercarme a los límites del bosque, vi ante mí, entre el bosque y el mar abierto, una amplia extensión de prados. Cuando estaba a punto de salir de las sombras de los árboles, una visión se presentó ante mis ojos que desterró todo pensamiento romántico y poético sobre las bellezas del extraño paisaje.

A mi izquierda, el mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista; ante mí, solo una línea vaga e indistinta indicaba su costa más lejana; mientras que, a mi derecha, un río poderoso, ancho, plácido y majestuoso, corría entre orillas escarlatas para desembocar en el mar tranquilo que se extendía ante mí.

A poca distancia río arriba se alzaban imponentes acantilados perpendiculares, desde cuya base parecía nacer el gran río.

Pero no fueron estas inspiradoras y magníficas pruebas de la grandiosidad de la naturaleza las que inmediatamente desviaron mi atención de las bellezas del bosque. Fue la visión de una docena de figuras que se movían lentamente por la pradera, cerca de la orilla del caudaloso río.

Eran formas extrañas y grotescas, diferentes de todo lo que había visto en Marte y, sin embargo, a distancia parecían muy humanas. Los ejemplares más grandes parecían tener entre tres y cuatro metros de altura cuando estaban de pie, y sus proporciones, desde el tronco hasta las extremidades inferiores, eran exactamente como las de los hombres terrestres.

Sin embargo, sus brazos eran muy cortos y, desde donde yo estaba, parecían haber sido moldeados a la manera de la trompa de un elefante, ya que se movían en ondulaciones sinuosas y serpentinas, como si carecieran por completo de estructura ósea o, si tenían huesos, parecían ser de naturaleza vertebral.

Mientras los observaba desde detrás del tronco de un árbol enorme, una de las criaturas se movió lentamente hacia mí, ocupada en lo que parecía ser la principal ocupación de cada una de ellas: pasar sus manos de forma extraña por la superficie del césped, con un propósito que no podía determinar.

Cuando se acercó lo suficiente, pude verlo muy bien y, aunque más tarde me familiaricé mejor con su especie, puedo decir que esa única observación superficial de esa terrible parodia de la naturaleza habría sido suficiente para satisfacer mis deseos, si yo fuera un agente libre. Ni siquiera el volador más rápido de la Marina Heliumética habría podido alejarme lo suficiente de esa criatura espantosa.

Su cuerpo sin pelo era de un azul extraño y macabro, excepto por una amplia franja blanca que rodeaba su único ojo protuberante, un ojo que era todo blanco muerto: pupila, iris y globo ocular.

Su nariz era un agujero irregular, inflamado y circular en el centro de su rostro vacío; un agujero que no se parecía a nada que pudiera imaginar, salvo a una herida reciente de bala que aún no había empezado a sangrar.

Debajo de ese orificio repulsivo, la cara estaba completamente vacía hasta la barbilla, ya que la cosa no tenía boca que yo pudiera descubrir.

La cabeza, a excepción de la cara, estaba cubierta por una maraña de pelo negro azabache, de unos veinte a veinticinco centímetros de largo. Cada hebra de pelo tenía aproximadamente el tamaño de un gusano grande y, a medida que la cosa movía los músculos del cuero cabelludo, esa horrible cubierta parecía retorcerse, contorsionarse y arrastrarse por el espantoso rostro, como si cada hebra de pelo tuviera vida propia.

El cuerpo y las piernas eran tan simétricamente humanos como la naturaleza podría haberlos creado, y los pies también tenían forma humana, pero de proporciones monstruosas. Desde el talón hasta los dedos, medían casi un metro de largo, eran muy planos y muy anchos.

Cuando se acercó lo suficiente a mí, descubrí que sus extraños movimientos, pasando sus manos espeluznantes por la superficie del césped, eran el resultado de su peculiar método de alimentación: cortar la vegetación tierna con sus garras afiladas como cuchillas y succionarla por las dos bocas, situadas en la palma de cada mano, a través de sus gargantas similares a brazos.

Además de las características que ya he descrito, el animal tenía una cola enorme de unos dos metros de largo, bastante redondeada en la unión con el cuerpo, pero que se estrechaba hasta formar una lámina plana y fina en el extremo, que se extendía en ángulo recto con el suelo.

Sin embargo, la característica más notable de esta extraordinaria criatura eran las dos réplicas en miniatura de sí misma, cada una de unos quince centímetros de largo, que colgaban a cada lado de sus axilas. Estaban suspendidas por un pequeño tallo que parecía crecer exactamente desde la parte superior de sus cabezas hasta donde se conectaban con el cuerpo del adulto.

No sabía si eran crías o solo partes de una criatura compuesta.

Mientras examinaba esa extraña monstruosidad, el resto del rebaño se acercó para alimentarse, y ahora veía que, aunque muchos tenían los especímenes más pequeños colgando, no todos estaban así equipados. También noté que los pequeños variaban en tamaño: desde lo que parecían ser diminutos botones cerrados, de dos centímetros y medio de diámetro, pasando por varias etapas de desarrollo, hasta criaturas totalmente desarrolladas y perfectamente formadas, de veinticinco a treinta centímetros de largo.

Alimentándose con el rebaño, había muchos de los pequeños compañeros, no mucho más grandes que los que permanecían pegados a sus padres, y, a partir de los cachorros de ese tamaño, el rebaño aumentaba hasta llegar a los adultos enormes.

A pesar de su aspecto aterrador, no sabía si debía temerles o no, ya que no parecían estar particularmente bien equipados para luchar. Estaba a punto de salir de mi escondite y revelarme, para observar el efecto que la visión de un hombre tendría sobre ellos, cuando mi precipitada decisión fue —afortunadamente para mí—cortada de raíz por un extraño grito agudo, que parecía provenir de los acantilados a mi derecha.

Desnudo y desarmado como estaba, mi fin habría sido rápido y horrible a manos de esas crueles criaturas, si hubiera tenido tiempo de llevar a cabo mi decisión. Pero, en el momento del grito, todos los miembros de la manada se volvieron hacia donde parecía provenir el sonido y, al mismo instante, todos los pelos parecidos a serpientes de sus cabezas se erizaron perpendicularmente, como si cada uno fuera un organismo sensible que buscaba o escuchaba el origen o el significado del grito.

Y, de hecho, esto resultó ser cierto, ya que esa extraña protuberancia en el cráneo de los hombres-planta de Barsoom representa las mil orejas de estas criaturas hediondas, el último vestigio de la extraña raza que surgió del Árbol de la Vida original.

Instantáneamente, todos los ojos se volvieron hacia un miembro del rebaño, un individuo grande que, evidentemente, era el líder. Un extraño sonido ronroneante salió de la boca en la palma de una de sus manos y, al mismo tiempo, comenzó a correr rápidamente hacia el acantilado, seguido por todo el rebaño.

Su velocidad y método de locomoción eran notables, dando grandes saltos de seis a nueve metros, muy similares a los de un canguro.

Estaban desapareciendo rápidamente cuando se me ocurrió seguirlos y, arrojando la precaución al viento, salté por la pradera tras ellos, con saltos aún más prodigiosos que los suyos, ya que los músculos de un hombre atlético de la Tierra producen resultados notables cuando se enfrentan a la menor gravedad y presión atmosférica de Marte.

Su camino conducía directamente al aparente nacimiento del río, al pie de los acantilados, y cuando me acerqué a ese punto, encontré el prado salpicado de enormes piedras que la acción del tiempo evidentemente había desprendido de los acantilados superiores.

Por esta razón, llegué muy cerca de la causa de la perturbación antes de que la escena se revelara a mi horrorizado olhar. Al llegar a la cima de una gran roca, vi la manada de hombres-planta rodeando a un pequeño grupo de quizás cinco o seis hombres y mujeres verdes de Barsoom.

Ahora ya no tenía ninguna duda de que estaba realmente en Marte, pues allí estaban los miembros de las hordas salvajes que pueblan los fondos de los mares muertos y las ciudades abandonadas de ese planeta moribundo.

Allí estaban los grandes machos, imponentes en toda su majestuosidad; allí estaban los colmillos blancos y brillantes que sobresalían de sus mandíbulas macizas hasta un punto cercano al centro de la frente; los ojos saltones y situados lateralmente, con los que podían mirar hacia delante, hacia atrás o hacia cualquier lado sin girar la cabeza; allí estaban las extrañas orejas en forma de antenas que se erigían y se movían en la parte superior de la frente; y el par adicional de brazos que se extendía desde el centro de los hombros hasta las caderas.

Incluso sin la brillante piel verde y los adornos metálicos que denotaban las tribus a las que pertenecían, los habría reconocido inmediatamente por lo que eran, porque ¿dónde más en el universo existe algo parecido a ellos?

Había dos hombres y cuatro mujeres en el grupo, y sus adornos indicaban que pertenecían a diferentes tribus, un hecho que me intrigaba infinitamente, ya que las diversas tribus de hombres verdes de Barsoom están eternamente en guerra mortal entre sí y nunca, excepto en aquella única ocasión histórica en la que el gran Tars Tarkas de Thark reunió a ciento cincuenta mil guerreros verdes de varias hordas para marchar sobre la ciudad condenada de Zodanga y rescatar a Dejah Thoris, princesa de Helium, de las garras de Than Kosis, yo había visto marcianos verdes de diferentes hordas asociados en algo que no fuera un combate mortal.

Pero ahora estaban de espaldas unos a otros, enfrentándose con los ojos muy abiertos por el asombro a las manifestaciones evidentemente hostiles de un enemigo común.

Tanto los hombres como las mujeres estaban armados con espadas largas y dagas, pero no se veían armas de fuego, de lo contrario habría sido una masacre para los horribles hombres-planta de Barsoom.

En ese momento, el líder de los hombres-planta atacó al pequeño grupo, y su método de ataque era tan notable como eficaz. Por su propia extrañeza, era aún más potente, ya que, en la ciencia de los guerreros verdes, no había defensa para esa singular forma de combate, que pronto me quedó claro que les era tan desconocida como las monstruosidades a las que se enfrentaban.

El hombre-planta avanzó hasta situarse a menos de cuatro metros del grupo y, entonces, con un salto, se elevó como si fuera a pasar directamente por encima de sus cabezas. Su poderosa cola estaba levantada hacia un lado y, al pasar cerca de ellos, la abatió con un golpe terrible que aplastó el cráneo de un guerrero verde como si fuera una cáscara de huevo.

El resto de la aterradora manada ahora circulaba rápidamente y con una velocidad desconcertante alrededor del pequeño grupo de víctimas. Sus prodigiosos saltos y el chillido agudo de sus siniestras bocas estaban bien calculados para confundir y aterrorizar a sus presas, de modo que, cuando dos de ellos saltaron simultáneamente desde ambos lados, el poderoso golpe de sus horribles colas no encontró resistencia, y otros dos marcianos verdes cayeron a una muerte ignominiosa.

Ahora solo quedaban un guerrero y dos mujeres, y parecía que era solo cuestión de segundos antes de que ellos también murieran sobre la hierba escarlata.

Pero cuando otros dos hombres-planta atacaron, el guerrero, ahora preparado por las experiencias de los últimos minutos, blandió su poderosa espada larga y enfrentó a la masa en movimiento con un corte limpio que dividió a uno de los hombres-planta desde la barbilla hasta la ingle.

El otro, sin embargo, asestó un solo golpe con su cruel cola, que dejó los cuerpos aplastados de las dos mujeres en el suelo.

Cuando el guerrero verde vio caer al último de sus compañeros y, al mismo tiempo, se dio cuenta de que toda la manada lo estaba atacando en grupo, corrió valientemente hacia ellos, blandiendo su espada larga de la manera terrible que tantas veces había visto empuñar a los hombres de su especie en sus feroces y casi continuas guerras entre su propia raza.

Cortando y golpeando a derecha e izquierda, se abrió un camino directo a través de los hombres-planta que avanzaban y, a continuación, comenzó una carrera loca por el bosque, en cuyo refugio evidentemente esperaba encontrar refugio.

Se dirigió hacia la parte del bosque que estaba cerca de los acantilados y, así, la carrera desenfrenada estaba llevando a todo el grupo cada vez más lejos de la roca donde yo estaba escondido.

Mientras observaba la noble lucha que el gran guerrero libraba contra adversarios tan superiores, mi corazón se llenó de admiración por él y, actuando como suelo hacerlo, más por impulso que tras una madura deliberación, salté instantáneamente de la roca que me protegía y corrí rápidamente hacia los cuerpos de los marcianos verdes muertos, con un plan de acción bien definido ya formado.

Media docena de grandes saltos me llevaron al lugar y, en otro instante, ya estaba de nuevo en plena carrera, persiguiendo a los horrendos monstruos que estaban alcanzando rápidamente al guerrero en fuga. Esta vez empuñaba una poderosa espada larga y en mi corazón ardía el antiguo deseo de sangre del guerrero; una niebla roja nadaba ante mis ojos y sentí que mis labios respondían a mi corazón con la vieja sonrisa que siempre me había caracterizado en medio de la alegría de la batalla.

Por muy rápido que fuera, no llegué a tiempo, ya que el guerrero verde había sido alcanzado antes de llegar a la mitad del camino hacia el bosque y ahora estaba de espaldas a una roca, mientras la manada, temporalmente intimidada, silbaba y chillaba a su alrededor.

Con sus únicos ojos en el centro de la cabeza y todos fijos en la presa, no se percataron de mi silenciosa aproximación, de modo que estaba sobre ellos con mi gran espada larga y cuatro de ellos yacían muertos antes de saber que estaba entre ellos.

Por un instante, retrocedieron ante mi terrible ataque y, en ese instante, el guerrero verde se levantó para la ocasión y, saltando a mi lado, actuó como nunca había visto hacer a otro guerrero, con grandes golpes circulares que formaban un ocho a su alrededor y que no cesaban hasta que ninguno quedaba vivo para oponerse a él. Su afilada espada atravesaba la carne, los huesos y el metal como si fueran aire.

Mientras nos agachábamos para la matanza, muy por encima de nosotros, se oyó ese grito estridente y extraño que ya había oído antes y que había llamado a la manada para que atacara a sus víctimas. Se repitió varias veces, pero estábamos demasiado ocupados con las feroces y poderosas criaturas que nos rodeaban como para intentar buscar, ni siquiera con los ojos, al autor de esos horribles sonidos.

Grandes colas nos azotaban con furia frenética; garras afiladas como cuchillas nos cortaban los miembros y el cuerpo; y un líquido verde y pegajoso, similar al que rezuma una oruga aplastada, nos cubría de la cabeza a los pies, ya que cada corte y golpe de nuestras largas espadas lanzaba chorros de esa sustancia sobre nosotros, procedente de las arterias cortadas de los hombres-planta, por las que corría con su lentitud viscosa, en lugar de sangre.

Una vez sentí el gran peso de uno de los monstruos sobre mi espalda y, cuando sus afiladas garras se clavaron en mi carne, tuve la terrible sensación de unos labios húmedos chupando la sangre de las heridas en las que aún estaban clavadas las garras.

Estaba muy ocupado con un individuo feroz que intentaba alcanzar mi garganta por delante, mientras otros dos, uno a cada lado, me azotaban violentamente con sus colas.

El guerrero verde tenía muchas dificultades para defenderse, y sentí que la desigual lucha duraría solo unos instantes más cuando su enorme compañero se dio cuenta de mi situación y, apartándose de los que lo rodeaban, derribó al agresor de mi espalda con un solo golpe de su espada. Aliviado, no tuve mucha dificultad con los demás.

Juntos, nos colocamos casi de espaldas el uno al otro contra la gran roca, impidiendo así que las criaturas volaran por encima de nosotros para asestar sus golpes mortales. Como éramos fácilmente superiores a ellas mientras permanecían en el suelo, estábamos haciendo grandes progresos en eliminar a las que quedaban cuando nuestra atención fue atraída de nuevo por el agudo grito del llamador sobre nuestras cabezas.

Esta vez miré hacia arriba y, muy por encima de nosotros, en una pequeña cornisa natural en la pared del acantilado, estaba la extraña figura de un hombre gritando su estridente señal, mientras señalaba con una mano hacia la desembocadura del río, como si llamara a alguien allí, y con la otra señalaba y gesticulaba en nuestra dirección.

Una mirada en la dirección en la que él miraba fue suficiente para evaluar sus intenciones y, al mismo tiempo, llenarme de un miedo terrible, pues, viniendo de todas las direcciones —a través del prado, del bosque y de la llanura al otro lado del río—, pude ver convergiendo hacia nosotros un centenar de filas diferentes de criaturas que saltaban salvajemente, como aquellas con las que ahora estábamos luchando, y, con ellas, algunos monstruos extraños y nuevos que corrían con gran rapidez, ora erguidos, ora a cuatro patas.

—Será una muerte terrible —le dije a mi compañero—. ¡Mira!

Cuando echó un rápido vistazo en la dirección que le indiqué, sonrió.

—Al menos moriremos luchando, como deben hacerlo los grandes guerreros, John Carter —respondió.

Acabábamos de derrotar al último de nuestros adversarios inmediatos cuando habló, y me volví sorprendido al oír mi nombre.

Y allí, ante mis atónitos ojos, contemplaba al más grande de los hombres verdes de Barsoom; su estadista más astuto, su general más poderoso, mi gran y buen amigo, Tars Tarkas, Jeddak de Thark.

CAPÍTULO II:UNA BATALLA EN EL BOSQUE

Tars Tarkas y yo no tuvimos tiempo de intercambiar impresiones mientras estábamos allí, ante la gran roca, rodeados por los cadáveres de nuestros grotescos agresores, pues, desde todas las direcciones, descendiendo por el amplio valle, fluía un torrente perfecto de criaturas aterradoras, en respuesta a la extraña llamada de la misteriosa figura que se alzaba muy por encima de nosotros.

—Ven —gritó Tars Tarkas—, tenemos que llegar a los acantilados. Allí está nuestra única esperanza de escapar, aunque sea temporalmente; allí podemos encontrar una cueva o una saliente estrecha que dos pueden defender para siempre contra esta horda heterogénea y desarmada.

Juntos, corrimos por la hierba escarlata, yo controlando mi velocidad para no adelantar a mi compañero más lento. Teníamos, tal vez, unos trescientos metros por recorrer entr y nuestra roca y los acantilados y, luego, buscar un refugio adecuado para defendernos de las cosas aterradoras que nos perseguían.

Nos estaban alcanzando rápidamente cuando Tars Tarkas me gritó que corriera adelante y descubriera, si era posible, el refugio que buscábamos. La sugerencia fue buena, ya que así podríamos ganar muchos minutos valiosos y, lanzando toda la fuerza de mis músculos terrenales en el esfuerzo, recorrí la distancia que me separaba de los acantilados con grandes saltos y brincos que me llevaron a su base en un instante.

Los acantilados se elevaban perpendicularmente desde la hierba casi plana del valle. No había acumulación de escombros caídos que formaran una subida más o menos empinada, como es el caso de casi todos los demás acantilados que he visto. Las piedras esparcidas que habían caído desde arriba y yacían sobre la hierba, o parcialmente enterradas en ella, eran la única indicación de que se había producido alguna desintegración de la masa imponente y maciza de rocas.

Mi primera inspección superficial de la cara de los acantilados llenó mi corazón de presentimientos, ya que en ningún lugar pude discernir, excepto donde permanecía el extraño heraldo gritando su estridente llamada, el más leve indicio de un simple punto de apoyo en la elevada escarpa.

A mi derecha, el fondo del acantilado se perdía en el denso follaje del bosque, que terminaba justo a sus pies, elevando su deslumbrante frondosidad casi trescientos metros contra su severo y amenazante vecino.

A la izquierda, el acantilado se extendía, aparentemente ininterrumpido, a través de la cabecera del amplio valle, perdiéndose en el contorno de lo que parecía ser una cadena de imponentes montañas que rodeaban y confinaban el valle en todas direcciones.

A unos trescientos metros de mí, el río parecía brotar directamente de la base de los acantilados y, como no parecía haber la menor posibilidad de escapar en esa dirección, volví mi atención de nuevo hacia el bosque.

Los acantilados se elevaban sobre mí a unos mil quinientos metros. El sol aún no los iluminaba por completo y destacaban en un amarillo opaco, en su propia sombra. Aquí y allá, estaban interrumpidos por rayas y manchas de color rojo oscuro, verde y, ocasionalmente, áreas de cuarzo blanco.

En conjunto, eran muy bonitas, pero me temo que no las contemplé con una mirada particularmente apreciativa en mi primera observación.

En ese momento, estaba absorto en ellas solo como un medio de escape y, así, mientras mi mirada recorría rápidamente, una y otra vez, su vasta extensión en busca de alguna rendija, comencé a detestarlas repentinamente, como el prisionero debe detestar las crueles e inexpugnables paredes de su mazmorra.

Tars Tarkas se acercaba rápidamente a mí y, aún más rápido, venía la terrible horda tras él.

Parecía que ahora era el bosque o nada, y yo estaba a punto de hacerle una señal a Tars Tarkas para que me siguiera en esa dirección cuando el sol pasó por el cenit del acantilado y, al tocar la superficie opaca, explotó en un millón de luces centelleantes de oro pulido, rojo llameante, verdes suaves y blancos brillantes, un espectáculo más deslumbrante e inspirador que jamás hayan contemplado los ojos humanos.

La superficie de todo el acantilado estaba, como una inspección posterior demostró de manera concluyente, tan cubierta de vetas y manchas de oro macizo que parecía una pared sólida de ese metal precioso, excepto donde se veía interrumpida por afloramientos de rubíes, esmeraldas y diamantes, un indicio sutil y seductor de las vastas e inimaginables riquezas que yacían profundamente enterradas tras la magnífica superficie.

Pero lo que más me llamó la atención, en el momento en que los rayos del sol hicieron brillar la cara del acantilado, fueron las varias manchas negras que ahora aparecían claramente en la parte superior de la deslumbrante pared, cerca de la cima del bosque, y se extendían aparentemente por debajo y detrás de las ramas.

Casi inmediatamente reconocí lo que eran: las oscuras aberturas de cuevas que penetraban en las sólidas paredes, posibles vías de escape o refugio temporal, si podíamos alcanzarlas.

Solo había un camino, y este conducía a través de los imponentes y altísimos árboles a nuestra derecha. Sabía muy bien que podía escalarlos, pero Tars Tarkas, con su cuerpo robusto y su enorme peso, tendría dificultades para realizar tal tarea, ya que los marcianos son, en el mejor de los casos, pésimos escaladores. En toda la superficie de aquel antiguo planeta, nunca había visto una colina o montaña que superara los cuatro mil pies de altura por encima de l e del fondo del mar muerto y, como la subida era generalmente gradual, casi hasta sus cimas, ofrecían pocas oportunidades para practicar la escalada. Los marcianos tampoco habrían aprovechado estas oportunidades, ya que siempre podían encontrar un camino tortuoso alrededor de la base de cualquier elevación y preferían estos caminos a los más cortos, pero más arduos.

Sin embargo, no había otra opción que intentar escalar los árboles contiguos al acantilado, en un intento por alcanzar las cuevas de arriba.

El thark comprendió inmediatamente las posibilidades y las dificultades del plan, pero no había alternativa, así que partimos rápidamente hacia los árboles más cercanos al acantilado.

Nuestros implacables perseguidores estaban ahora cerca de nosotros, tan cerca que parecía imposible que el Jeddak de Thark llegara al bosque antes que ellos, ni siquiera había gran voluntad en los esfuerzos que hacía Tars Tarkas, ya que a los hombres verdes de Barsoom no les gusta huir, ni yo había visto jamás a uno huir de la muerte, bajo cualquier forma que se presentara. Pero Tars Tarkas había demostrado miles de veces que era el más valiente de los valientes; sí, decenas de miles, en innumerables combates mortales con hombres y bestias.

Y así, yo sabía que había otra razón además del miedo a la muerte detrás de su huida, pues él sabía que un poder mayor que el orgullo o el honor me impulsaba a escapar de aquellos feroces destructores. En mi caso, era el amor, el amor por la divina Dejah Thoris, y no podía comprender la causa del gran y repentino amor por la vida del thark, ya que es más común que busquen la muerte que la vida, ese pueblo extraño, cruel, sin amor y desgraciado.

Finalmente, sin embargo, llegamos a las sombras del bosque, mientras que justo detrás de nosotros saltaba el más rápido de nuestros perseguidores, un hombre-planta gigante, con garras extendidas para clavar sus bocas chupadoras de sangre en nosotros.

Estaba, diría yo, a cien metros por delante de su compañero más cercano, así que grité a Tars Tarkas que se subiera a un gran árbol que rozaba la cara del acantilado, mientras yo me deshacía del tipo, dando así al menos al ágil thark la oportunidad de alcanzar las ramas más altas antes de que toda la horda estuviera sobre nosotros y todo rastro de huida fuera cortado.

Pero no había tenido en cuenta ni la astucia de mi adversario inmediato ni la rapidez con la que sus compañeros estaban cubriendo la distancia que los separaba de mí.

Cuando levanté mi espada larga para asestar el golpe mortal a la criatura, esta detuvo su embestida y, mientras mi espada cortaba el aire sin causar daño, la gran cola de la cosa barrió, con la fuerza del brazo de un oso pardo, la hierba y me tiró al suelo. En un instante, el bruto estaba sobre mí, pero antes de que pudiera clavar sus horribles bocas en mi pecho y garganta, agarré un tentáculo retorcido con cada mano.

El hombre-planta era musculoso, pesado y poderoso, pero mis tendones terrestres y mi mayor agilidad, junto con el estrangulamiento mortal que ejercía sobre él, me habrían dado, creo, la victoria final, si hubiéramos tenido tiempo para medir los méritos de nuestra relativa destreza sin interrupciones.

Pero mientras luchábamos y forcejeábamos alrededor del árbol al que Tars Tarkas trepaba con infinita dificultad, de repente vi, por encima del hombro de mi adversario, el gran enjambre de perseguidores que ahora se encontraban muy cerca de mí.

Por fin veía la naturaleza de los otros monstruos que habían venido con los hombres-planta en respuesta a la extraña llamada del hombre en la cara del acantilado: eran las criaturas más temidas de Marte, los grandes monos blancos de Barsoom.

Mis experiencias anteriores en Marte me habían familiarizado completamente con ellos y sus métodos, y puedo decir que, de todos los habitantes aterradores, terribles, extraños y grotescos de ese mundo, son los monos blancos los que más se acercan a despertar en mí la sensación de miedo.

Creo que la causa de este sentimiento radica en su notable parecido con los hombres de la Tierra, lo que les da un aspecto humano muy aterrador cuando se combina con su enorme tamaño.

Miden cinco metros de altura y caminan erguidos sobre sus patas traseras. Al igual que los marcianos verdes, tienen un par de brazos intermedios, situados entre los miembros superiores e inferiores. Sus ojos son muy cercanos, pero no saltones como los de los hombres verdes; sus orejas son altas, pero m , más laterales; y sus hocicos y dientes se parecen mucho a los de los gorilas africanos. En sus cabezas crece una enorme melena erizada.

Fue a los ojos de estos seres y de los terribles hombres-planta a quienes miré, por encima del hombro de mi enemigo, y entonces, en una poderosa ola de ira, gruñendo, chasqueando, gritando y ronroneando, se abalanzaron sobre mí, y de todos los sonidos que asaltaron mis oídos mientras caía bajo ellos, el más espantoso fue el horrible ronroneo de los hombres-planta.

Inmediatamente, una docena de colmillos crueles y garras afiladas se clavaron en mi carne; labios fríos y succionadores se fijaron en mis arterias. Luché por liberarme y, a pesar del peso de aquellos cuerpos inmensos, logré levantarme. Aún empuñando mi espada larga y acortando mi agarre hasta poder usarla como una daga, causé tal estrago entre ellos que, por un instante, quedé libre.

Lo que me lleva minutos relatar ocurrió en solo unos segundos. En ese tiempo, Tars Tarkas vio mi situación y saltó de las ramas más bajas, a las que había llegado con tanto esfuerzo. Cuando lancé lejos al último de mis adversarios inmediatos, el gran thark estaba a mi lado, y volvimos a luchar, espalda con espalda, como habíamos hecho cientos de veces antes.

Una y otra vez, los feroces simios saltaban para atacarnos, y una y otra vez los repeliábamos con nuestras espadas. Las grandes colas de los hombres-planta nos azotaban con tremenda fuerza mientras atacaban desde varias direcciones o saltaban, con la agilidad de galgos, por encima de nuestras cabezas; pero cada ataque encontraba una espada brillante en las manos que, veinte años atrás, eran consideradas las mejores que Marte había conocido, pues Tars Tarkas y John Carter eran nombres que los guerreros del mundo de los guerreros más gustaban pronunciar.

Pero ni siquiera las dos mejores espadas de un mundo de luchadores pueden prevalecer para siempre contra un número abrumador de brutos feroces y salvajes que no saben lo que significa la derrota hasta que el frío acero enseña a sus corazones a dejar de latir. Así, paso a paso, nos vimos obligados a retroceder.

Finalmente, nos quedamos contra el árbol gigante que habíamos elegido para nuestro ascenso y, mientras carga tras carga lanzaba su peso sobre nosotros, retrocedíamos repetidamente, hasta que nos vimos obligados a dar media vuelta alrededor de la enorme base del colosal tronco.

Tars Tarkas iba delante y, de repente, oí un pequeño grito de júbilo que provenía de él.

—Aquí hay refugio para al menos una persona, John Carter —dijo él.

Mirando hacia abajo, vi una abertura en la base del árbol, de aproximadamente un metro de diámetro.

—Entra, Tars Tarkas —grité.

Pero él no quiso entrar, diciendo que su cuerpo era demasiado grande para la pequeña abertura, mientras que yo podía entrar fácilmente.

—Moriremos los dos si nos quedamos aquí fuera, John Carter; hay una pequeña posibilidad para uno de nosotros. Aprovéchala y podrás vivir para vengarme. Es inútil intentar meterme por una abertura tan pequeña, con esa horda de demonios rodeándonos por todos lados.

—Entonces moriremos juntos, Tars Tarkas —respondí—, porque yo no iré primero. Déjame defender la abertura mientras tú entras; mi menor estatura me permitirá entrar contigo antes de que puedan impedirlo.

Seguíamos luchando furiosamente, intercambiando frases entrecortadas, puntuadas por golpes y estocadas violentas contra nuestros enemigos.

Finalmente, cedió, pues parecía ser la única manera de que uno de nosotros escapara del número cada vez mayor de agresores que nos rodeaban por todos lados del valle.

—Siempre ha sido tu costumbre, John Carter, pensar en tu propia vida en último lugar —dijo él—, pero aún más tu costumbre es mandar sobre la vida y las acciones de los demás, incluso de los jeddaks más grandes que gobiernan Barsoom.

Había una sonrisa sombría en su rostro cruel y duro, mientras el mayor de todos los jeddaks se volvía para obedecer los dictados de una criatura de otro mundo, de un hombre cuya estatura era menos de la mitad de la suya.

—Si fallas, John Carter, que sepas que el cruel y despiadado thark, a quien enseñaste el significado de la amistad, vendrá a morir a tu lado.

—Como quieras, amigo mío —respondí—, pero rápido ahora, con la cabeza primero, mientras yo cubro tu retirada.

Él dudó un poco, pues nunca antes, en toda su vida de continuas luchas, había dado la espalda a algo que no fuera un enemigo muerto o derrotado.

—Date prisa, Tars Tarkas —insistí—, o ambos correremos una derrota inútil; no puedo retenerlos solo para siempre.

Cuando se agachó para entrar en el árbol, toda la jauría de horrendos demonios se abalanzó sobre mí. A derecha e izquierda volaba mi espada reluciente, ora verde por el jugo pegajoso de un hombre-planta, ora roja por la sangre carmesí de un gran mono blanco; pero siempre en movimiento, vacilando solo una fracción de segundo para beber la sangre vital en el centro de algún corazón salvaje.

Y así luché como nunca antes lo había hecho, contra adversidades tan aterradoras que ni siquiera ahora puedo creer que los músculos humanos pudieran soportar aquel terrible ataque, aquel peso aplastante de toneladas de carne feroz y luchadora.

Temiendo que escapáramos, las criaturas redoblaron sus esfuerzos por derribarme y, aunque el suelo a mi alrededor estaba cubierto de sus compañeros muertos y moribundos, finalmente lograron dominarme. Caí bajo ellos por segunda vez ese día, sintiendo una vez más esos horribles labios chupando mi carne.