Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

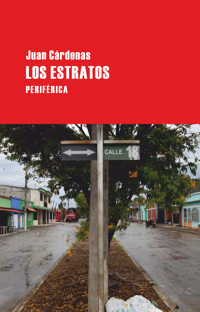

- Herausgeber: Editorial Periférica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

A través de una voz intervenida constantemente por muchas voces, esta portentosa novela cuenta la historia de un hombre asediado por la necesidad de reconstruir un recuerdo impreciso de su infancia, mientras los elementos esenciales de su matrimonio se desmoronan con el paso de los días. En esa búsqueda de la mujer que lo cuidó cuando niño participan por igual su ex psiquiatra, un singular detective (fundamental al fin) y esta confluencia de espacios tan reales como simbólicos que llamamos ciudad, selva y mar. Lejos de los modelos preestablecidos que abordan las realidades de América Latina desde el tremendismo apocalíptico o la banal celebración de lo exótico, Los estratos es una apuesta radical por una literatura apegada a la escritura, entendida aquí como transformación de la experiencia cotidiana y como reflexión sobre la manera en que se construyen los relatos personales, sociales e históricos. Y es también una máquina narrativa creada para revelar vínculos entre la experiencia personal más íntima y la violencia política, con sus numerosos discursos, lo que a la postre convierte esta novela en una exploración filosófica de las particulares formas del deseo propias del capitalismo tardío, en una sociedad tan desigual y contradictoria como la colombiana de comienzos de siglo XXI.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LARGO RECORRIDO, 42

Juan Cárdenas

LOS ESTRATOS

EDITORIAL PERIFÉRICA

PRIMERA EDICIÓN: febrero de 2013

© Juan Cárdenas, 2013

© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres

www.editorialperiferica.com

ISBN: 978-84-10171-33-6

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

Para LucianaPara Ben

Si un pintor quiere unirle a una cabeza humana la cerviz de un caballo y ponerle plumas diversas a un amasijo de miembros de vario acarreo, de modo que remate en horrible pez negro lo que es por arriba una hermosa mujer, invitados a ver semejante espectáculo, ¿aguantaréis, amigos míos, la risa?

HORACIO

Todos los ciudadanos, de aquí en adelante, serán conocidos por la denominación genérica de negros.

ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN HAITIANA DE 1805

Falla

1]

Por la ventana se ve la piscina rodeada de casas idénticas a la mía, a los hijos de mis vecinos que se bañan mientras el sol de las seis de la tarde le saca los últimos destellos al agua. Quizás sea por el bienestar de la escena, con los niños que chillan, las golondrinas y los chisporroteos, ruidos que lejos de enturbiar esta calma sedante la pulen desde adentro, no sé si cautivado también por el hecho de que mi casa está oscura por culpa de un apagón y los objetos parecen relajados, lo cierto es que me viene a la cabeza un recuerdo impreciso pero que inevitablemente asocio con la felicidad de la infancia: olor de aguas aceitosas, limo, residuos tóxicos, olor del mar apretado en una bahía sucia. Quizás haya algo así como un puerto al fondo del todo, una ciudad. Pero estas impresiones se disipan de pronto, si se me permite decirlo así. Si se me permite decirlo de algún modo. Esto no es tan serio como parece, sólo intento decir algo, poner palabras en la penumbra que crece. Se disipan, digo, y lo que ocurre es que abajo suena el teléfono y nadie contesta. Pegaría un grito para ordenar que contesten, aunque un grito sí que enturbiaría esto que volveré a llamar calma sedante. Afuera todavía hay luz. Adentro sombra. Me quedo delante de la ventana y mientras oscurece, mientras intento imitar el estado de ánimo de las cosas que me rodean, dejo que el timbre del teléfono suene y suene. Es asombroso que el teléfono siga funcionando cuando no hay electricidad. Cuando no hay luz todos los demás aparatos quedan abandonados, inútiles. Son como letreros en un alfabeto distinto. Pero un teléfono, uno de esos teléfonos viejos, negros, con la bocina pesada y el cable como cola de rata, uno de ésos en medio de la oscuridad parece algo vivo que brilla, el ojo de una vaca, la cabeza de un ídolo. El teléfono tiene un poder incalculable en el espíritu. También hay algo bondadoso en las tinieblas que se producen durante un apagón, una sensación de recuperar ciertos valores perdidos. El valor de la oscuridad, por ejemplo. Así como el vaquero no entiende al indio, cualquiera que esté rodeado de electricidad es incapaz de comprender el estado de ánimo de alguien que se encuentra a oscuras. Un tipo llega a su casa. Por alguna razón decide no encender ninguna luz. Avanza a tientas entre sus cosas. Aun así tropieza con la pata de una mesa, con un zapato. Ha estado bebiendo. Camina hasta encontrar su lugar en un rincón apartado de la sala y se sienta en un sofá viejo, lo suficientemente grande y mullido para que la sombra del mueble lo mastique en silencio. El tipo se queda allí, a oscuras, mirando. Mirando nada. Y si alguien, otro habitante de la casa se levantara, digamos, a buscar un vaso de agua y encendiera la luz, si alguien lo viera allí, bañado de pronto por esas irritantes ondas blancas que vienen de la cocina, le preguntaría qué hace allí, a solas, en medio de la oscuridad. Y el hombre tendría que decir algo o no decir nada y levantarse, aunque ya daría igual porque el juego habría perdido entonces todo el sentido. Hay gente que no tiene maña para reconocer esa clase de cosas. Mi mujer, por ejemplo. A ella le gusta la electricidad. No sé por qué suena tan serio todo lo que digo si sólo quiero hablar un poco. Me gustaría que esto no sonara así. Me gustaría decirlo de otro modo, pero uno dice las cosas como puede y no como le gustaría. Una vez conocí a un tipo que se pasaba las horas afilando palitos con un cuchillo oxidado. No hacía nada con los palitos, no los esculpía. Sólo les iba quitando capas. Las virutas se acumulaban en el suelo. Luego tiraba los palitos. Así me gustaría decir las cosas.

Por fin, en la planta baja mi mujer contesta. La voz llega hasta mí en sordina y tampoco me perturba. Podría pasarme al menos una semana entre estas frases hechas y la calma sedante de los chisporroteos. Por el tono diría que es mi suegra. Mi suegra telefonea todos los días desde un lugar que ambas, mi mujer y mi suegra, llaman el pueblo. Nadie diría que mi mujer es una campesina, por los modales y la ropa. Por la forma que tiene de tratar a las empleadas del servicio, que no nos duran ni una semana. Hace el papel de la gran señora, las trata de brujas con una actitud que trasluce agresividad pero también mucho miedo. Y al final las echa. O ellas se van. Pero esta descripción no le hace justicia a mi mujer. Me gusta mi mujer. Tiene el pelo negro y abundante, los ojos del color de la miel, los dientes parejitos y las piernas largas. Me gusta verla bailar, pero me gusta más verla dormir. A veces, por las noches, cuando ella se despierta y percibe que yo llevo horas sin poder pegar ojo, le pregunto cómo era cuando vivía en el pueblo. Ella dice que prefiere no acordarse y se da la vuelta. Últimamente duermo mal y poco. A veces me pregunto cómo será el pueblo. Una vez vi una foto de mi mujer cuando era niña. Me la enseñó mi suegra. Más que una niña parecía un animalito asustado, la mirada huidiza y un vestido blanco que le quedaba grande, seguramente prestado para la foto.

2]

Son más de las doce y no puedo dormir. Salgo a dar una vuelta. Mucho olor a pasto recién cortado, las flores y los ficus gotean. Los aspersores giran en medio del prado, el brillo de las farolas es endeble en comparación con el zumbido que producen. Incluso se pueden ver algunos luceros en el cielo. Pagamos un recibo mensual para que las cosas estén ambientadas así. Al final de la calle adoquinada que discurre frente a la hilera de casas, empieza un senderito de grava roja. El senderito serpentea y se pierde en una zona verde con árboles. Alguien ha apedreado varios faroles. Eso hace que haya algunos puntos muy oscuros y otros que verdean nerviosamente debajo de la luz. El frescor de los aspersores disimula bien el calor. Es muy agradable caminar por el senderito sintiendo cómo la brisa de los aspersores llena el aire con el perfume de los árboles y la tierra húmeda. Cantan mil voces de ranitas. Casi al final, a un costado del sendero, hay una barrera de cipreses adultos que fueron trasplantados de un cementerio demolido hace un par de años. La empresa que se encargó de la demolición es la misma que construyó este complejo residencial y alguien tuvo la feliz idea de traer los cipreses. Por fin, el senderito se interrumpe en unos arbustos que llegan a la altura del pecho. Detrás de los arbustos está la reja de seguridad. Y detrás de la reja de seguridad, una calle en la que no suele haber nadie, ni de día ni de noche. Enfrente siguen las ruinas de la antigua Normal de Varones que, según entiendo, era un colegio donde la gente estudiaba para convertirse en profesor de escuela. El edificio es enorme, de tres pisos, con las paredes descascaradas y verdosas por la humedad. Las enredaderas han tenido tiempo suficiente para invadir casi toda la reja de la fachada. También hay muchos vidrios rotos, un frondoso árbol de mangos y una valla que anuncia la pronta construcción de otra unidad residencial.

De regreso por el senderito, justo detrás de los cipreses, veo el techo de la casa modelo. La casa modelo se construyó para promocionar el proyecto de urbanización entre los compradores. De hecho, al principio sólo estaba la casa modelo en medio de un potrero vacío, algo de maquinaria pesada y un puñado de obreros. Los compradores venían y les mostraban la casa modelo para que se hicieran una idea cabal de lo que estaban comprando. Después de terminar el proyecto, en lugar de demolerla, los arquitectos, siempre ocurrentes, resolvieron dejarla en la zona verde, medio escondida entre los árboles. Desde hace un par de semanas el insomnio me arrastra hasta aquí. Me adentro en el bosque. Paseo un rato entre los cipreses. Remoloneo mucho por los alrededores pero siempre acabo entrando a la casa. Camino por las piezas vacías, me siento en el suelo de la sala. También entro a la pieza de la empleada del servicio, cosa que nunca hago en nuestra casa. Es una pieza enana, demasiado enana, donde apenas hay sitio para la cama, un armarito y la televisión de 14 pulgadas. Asfixiante incluso estando vacía. Camino por el piso de arriba. Entro a la pieza pequeña, la de los hijos que no he tenido, y miro por la ventana, hacia los árboles donde hay zonas de luz y de oscuridad. Voy a la pieza en la que dormimos mi mujer y yo, me vuelvo a sentar en el suelo y enciendo un cigarrillo. A medida que echo las volutas al aire muerto de la pieza, con la mirada perdida en el trozo de cielo que alcanzo a atisbar desde aquí abajo, vuelvo a tener el regusto impreciso de aquel recuerdo infantil: una bahía sucia, un puerto. Y esta vez, con cierta desilusión, me doy cuenta de que la urgencia por recordar me lleva a añadir detalles inventados. Un pelícano que se zambulle. La estela de espuma que por unos instantes agrupa los detritos. Una ceiba donde descansan las garzas blancas.

Las volutas ascienden en espiral antes de disiparse. Una estrella brilla en mi pedazo de cielo y por la pared camina una lagartija muy pequeña. Se queda quieta. Camina. Se queda quieta.

Vuelvo por el senderito, rodeo la hilera de casas y me interno en la plazoleta de la piscina con la intención de entrar por la puerta corrediza de la parte trasera. Como hace calor me desabrocho un par de botones de la camisa. En ésas, salido de la nada, aparece un vigilante. Mi gesto de sorpresa es evidente. El vigilante es nuevo, no debe de llevar más de dos semanas en el trabajo. Me saluda sin disimular que le extraña verme allí. La situación exige un acto de normalización. Hace un calor infernal, digo. Es un muchacho negro y bajito, con seguridad un descendiente de las nobles tribus pigmeas, pero él no lo sabe y sus movimientos emiten señales de incomodidad y desprecio hacia su propio cuerpo. Sí, hace calor, dice y saca a relucir la dentadura. Pailas, dice, así habla, pailas. Luego me pregunta si estoy preocupado por algo. Niego con la cabeza. Después de un largo silencio incómodo confiesa que no dormía cuando tenía muchas deudas y que como estaba tan preocupado tuvo que hacer cosas horribles para poder pagar la plata que debía. Coge confianza. Quiere hablar. Y lo peor es que después de hacer todo eso, dice, nunca recuperé el sueño. Me quedó un cansancio muy maluco metido por dentro, un cansancio que no se me quita nunca. Así vivo, dice, pailas. Y usted… ¿Tiene deudas? No, no tengo deudas. Pues no se endeude, sigue él, no se vaya a ver en lo que me tocó a mí. Eso no se lo deseo a nadie porque entonces ahí sí es cierto que se le desbarranca la vida. Me quedo esperando a que me ofrezca alcohol. Los vigilantes de la unidad tienen fama de borrachos. Pero el tipo no me ofrece nada, se recuesta contra una reja y mira hacia la piscina con aire soñador y pícaro. Qué bonita el agua, dice recibiendo uno de los cigarrillos que le ofrezco. Le juro que con este calor me metería a bañarme. Me metería así nomás, como dios me trajo al mundo. Nos quedamos callados, fumando y mirando el agua inmóvil, de un azul resplandeciente. No, pero invitaría a una amiguita, dice, y me bañaría con ella. Ahora se le sale una carcajada, quizás demasiado estridente para esa hora, quizás el vecino de esta casa se habrá despertado y se estará haciendo preguntas. Si alguien se asomara por la ventana ahora y me viera charlando con el vigilante pensaría que nos estamos emborrachando juntos. Un propietario y el vigilante, un cuadro siniestro que a mí me divierte. Una chimba de piscina, dice. Lástima que nosotros no podamos usarla. ¿Se imagina? Pero imagínese, imagínese que yo vengo una noche bien tarde, como a esta hora, vengo con una peladita, claro, y le digo mami, vamos a bañarnos aquí bien bacano. Nos quitamos la ropa y nos metemos al agua. ¿Se imagina? Aparte las hembras en piscina y de noche se ven todavía más bonitas.

¿Usted ha visto cómo se ven? Nadando por la noche, con esa luz submarina y el agua toda azulita.

¿Se imagina? Entonces sonrío y le contesto que si hiciera algo así vendría otro vigilante y lo sacaría a tiros de la piscina. ¿A mí?, contesta achispado. No, yo no me dejo, dice, usted qué cree. Yo traigo mi fierrito también y si quieren bala, yo les doy. Vuelve a reírse, la misma carcajada estridente. Alguien por fin se asoma a la ventana de la casa. Se consuma la escena y yo actúo con naturalidad, como si fuera la cosa más normal en esta unidad charlar de noche con el vigilante, que no para de hacer ruido. Imagínese yo aquí dándome bala con mis compañeros y la hembra gritando en la piscina y yo ta-ta-ta-ta, gonorreas, por sapos, me los voy bajando uno por uno. Gonorreas. Y el agua toda azulita se mancha de sangre y yo ahí metido como diciendo hijueputas, cómo es conmigo pues y la hembra dizque sos mi héroe, papito, pailas.

3]

Salgo en el carro que ya no es tan nuevo. El muy nuevo se lo llevó mi mujer, que salió bien temprano. El portero me pasa el correo antes de abrir la reja. Le doy las gracias y salgo a la calle vacía, razonablemente limpia. Sólo acacias, almendros, guayacanes. Y no logro recordar el nombre de esos arbustos muy tupidos que se usan para disimular las rejas de los conjuntos residenciales. Hacen que el encierro parezca una cosa natural. Además huelen muy bien, algo entre limón y taller de carpintería. Apenas he dormido dos horas pero no me siento tan mal. Lo único que me molesta es el sol, que hoy pega muy fuerte. Me hace sudar. Siento los ojos como dos buñuelos fritos y tengo que ponerme las gafas de sol.

Tomo la autopista hacia el norte y luego la circunvalar. Así me ahorro el tráfico del centro. Menos de una hora más tarde ya he conseguido llegar al parque industrial. Para entrar al complejo donde está la fábrica es necesario rodear una zona amplia donde se acumulan los desperdicios de varias empresas. Un cartel anuncia que se trata de un vertedero temporal. El cartel lleva allí cinco años. Para mí se ha convertido en un juego aguantar la respiración mientras paso delante de las montañas de desperdicios. Voy contando los segundos. Nunca consigo retener el aire mucho tiempo. Todo lo que respiro después es fétido pero ya ni siquiera me dan arcadas.

Cuando abro la puerta del carro para bajarme el sol apachurra mi cabeza y por las narices me sube todo ese olor inmundo revuelto con el olor del pavimento recalentado. Entro al edificio. Subo tres plantas en el ascensor. En recepción no hay nadie.

Paso directamente a la sala de juntas. Allí me esperan los socios, todos acalorados. Saludo simpático y me siento en la silla vacía. Los seis hombres hablan a la vez y beben jugo de maracuyá que, ahora comprendo, les ha preparado la recepcionista. La muchacha no tarda en entrar a la sala de reuniones para ofrecerme un vaso que recibo con manos resbalosas. El vaso de jugo cae al suelo y estalla. El líquido se esparce rápidamente. Las risas de mis socios también. Uno de ellos empieza: señorita, hágame el favor de no poner nervioso al muchacho. Esto desencadena un pequeño torneo de chistes machistas. La recepcionista sonríe halagada y sale a buscar un trapeador. Bueno, empecemos, digo, intentando que mi tono no parezca demasiado serio. Mis socios son gente bromista. Les gusta la buena vida. Cada uno, a su manera, cree haber encontrado los arcanos del placer y la felicidad. Yo también soy bromista pero nunca he podido congeniar del todo con ellos, quizás porque son bastante más viejos que yo. Por lo general hacemos las cosas con calma, nos reunimos dos o tres veces a la semana y tomamos decisiones puntuales. Nuestras relaciones son fluidas. Sin embargo estoy inmunizado contra su sentido del humor, tan proclive a la exageración y a los juegos de palabras con insinuaciones sexuales o estomacales. Un sentido del humor zafio y poco ingenioso que ellos, sin embargo, consideran el colmo de la elegancia.

Ahora la recepcionista está recogiendo los trozos de cristal y secando el líquido con un trapeador. Procura ser discreta pero acaba obligándome a apartar un poco la silla. Me sonríe y dice perdón, doctor, qué pena molestarlo. Todo esto mientras mis socios discuten no sé qué cosas a las que yo no presto atención. Pongo cara de interesarme pero en realidad estoy pensando en su sentido del humor. No deja de haber algo misterioso en sus chistes. Como si en el fondo quisieran ostentar su mal gusto, ignoro con qué propósito. Una sospecha me hace sudar frío. Siento terror. Terror estúpido, supongo, ante la posibilidad de que ellos sepan bien cuánto me repugnan sus modales estrafalarios, sus esposas mejor o peor siliconadas y su lenguaje indigesto. Horror ante la posibilidad de que su propósito sea justamente producir repugnancia. Son como el diablito de Churupití. El diablito de Churupití era un cuento que me contaba mi nana cuando yo era niño. No me acuerdo muy bien del cuento. Sólo de que había una vez un diablito muy feo que se vestía muy mal. Mi nana se demoraba en la descripción pero la cambiaba cada vez que contaba el cuento. Unas veces tenía un chaleco de cuadros rojos y verdes, unos pantalones morados con un hueco en el culo por el que sacaba una cola negra, como de rata, pero con un remate de pica de baraja. Otras iba con pantaloneta de fútbol, medias de seda con encajes y zapatos de charol. Otras con un sombrero rojo, vestido de mujer y maquillado como una puta y cosas así. La gente se burlaba de él a sus espaldas pero todos le tenían mucho miedo porque al fin y al cabo era el diablo. Tampoco recuerdo que fuera malvado. Se limitaba a jugar en un bosque, a nadar en un río, a bailar en una fiesta y nunca cometía fechorías. Eso sí, tenía una manera de hablar chueca, bien retorcida. Era muy divertido escuchar a mi nana mientras hacía la voz del diablito de Churupití. Es muy posible que fuera una de esas fábulas que sirven para enseñarles a los niños a respetar a los que son diferentes. También es muy posible que yo no haya aprendido la lección.

La recepcionista vuelve con otro vaso de jugo. Lo pone sobre la mesa, me sonríe y hace un gesto que quiere decir cuidado, no lo vaya a tirar otra vez. Le doy las gracias en voz baja y sigo fingiendo que presto atención a la reunión. Los diablitos hablan y echan chistes y se ríen exhibiendo sus prótesis dentales. Son unos diablitos viejos y de mal gusto, pero no dejan de ser unos diablitos. Hay que tratarlos con cuidado. En ningún caso deben notar mi repugnancia, mucho menos mi desconcierto ante sus chistes cada vez más estúpidos y por eso mismo extraños, llenos de un misterio que saben amasar con deleite y que a lo sumo sale a relucir en los detalles, la lengua que humedece los labios, el peluquín que escurre gotas de sudor, la repetición innecesaria de palabras inglesas mal pronunciadas, la peste de las lociones con las que intentan tapar el olor a señor viejo. Alguien me pregunta algo. Soy incapaz de contestar. El viejo que me pregunta repite una por una las palabras. Quiere saber si el año que viene haremos campaña promocional con muestras gratis, para encargarlo todo. La respuesta sonámbula sale de mi boca. El escaso prestigio que tengo en el sector se debe a ideas pendejas como la de las muestras gratis. Más me vale estar alerta.

Entonces llega el momento de las malas noticias. El hijo de uno de los socios, administrador y contable de la empresa, nos hace una presentación con gráficos para mostrarnos que la empresa va mal. Qué tan mal, quiero saber. Mire los gráficos, dice el administrador. Son unos diagramas de colores muy bonitos que me hacen pensar en esos dibujos que venían en los libros del colegio y que tenían cortes transversales de la piel, epidermis, dermis, células adiposas. Estos diagramas son de estadísticas que dicen que la empresa de mi papá se hunde. Pero yo me pongo a pensar en la piel, en la corteza terrestre, rocas ígneas, rocas metamórficas, capa basáltica, capa granítica, rocas sedimentarias, lecho oceánico. El administrador intenta matizar el asunto pero entiendo que no hay paliativos. Si no remontamos, en unos meses tendríamos que hablar de quiebra, dice. Uno de los socios intenta tranquilizarme y me dice que ya se están ocupando del asunto y yo sigo viendo capas de colores, unas flechas que apuntan hacia abajo, desde la capa basáltica hacia las rocas ígneas.

Al final de la reunión nos despedimos con efusivos apretones de manos y tensas palmadas en las espaldas, seguidas por las preguntas de rigor sobre la familia y las aficiones.

Uno de mis socios me acompaña hasta el carro. Cuando ve que estamos lejos de los demás me pregunta con aire paternal si estoy bien y yo le digo que sí, que me preocupa la empresa y que a veces no entiendo cómo es que las cosas, los carros para no ir más lejos, no se derriten con tanto calor. Tenés los ojos hinchados, dice el viejo, que era muy amigo de mi papá y por eso se cree con derecho a darme consejos. Me da un abrazo torpe que, supongo, quiere decir que no nos iremos a la bancarrota sin dar la pelea.

Me subo al carro, doy el rodeo por la zona fétida y paso frente al vertedero sin aguantar la respiración. Me lleno los pulmones con ese aire maléfico. Enciendo el radio y pongo las noticias pero es puro ruido lo que sale. No soy capaz de atender a lo que dicen los locutores. Pienso en el viejo amigo de mi papá y sospecho que intenta probarme, quiere saber si me encuentro en condiciones de seguir en la junta. Cada cierto tiempo juguetea con la idea de apartarme de las decisiones importantes apelando a un historial de locura y rebeldía juvenil forjado por mi padre. Estos viejos son unos demonios. Miro las montañas de basura, que están pobladas. Hay muchos gallinazos. Y también hay un montón de gente que escarba con palas entre los desperdicios. Dos muchachos dejan de trabajar. Abren la boca para gritarme, levantan la mano y se ríen.

4]

Este centro comercial pretende replicar el ambiente tropical. Hay bulevares y jardines con especies vistosas de plantas y palmeras, tamarindos, tomates de árbol, chontaduros y fuentes. El año pasado introdujeron unas lagartijas ornamentales. Creían que podrían controlar la población pero al final se han convertido en una plaga. De hecho, ya no parecen tan bonitas. Antes todo el mundo se detenía a observar el trazo de las escamas o las manchitas negras que resaltan los tonos de púrpura y verde. Ahora que están por todas partes la gente las ignora. Se han vuelto vulgares, casi como palomas. Suelo almorzar aquí cada vez que regreso de una reunión en la fábrica. Hay un sitio donde hacen buen sushi. Las mesas están en un lugar relativamente silencioso, protegidas por parasoles y la proximidad de una fuente refresca el aire. Mientras espero a que me traigan la comida, un hombre con el pelo engominado se acerca a mi mesa y me entrega un volante donde anuncian la apertura de un local nocturno. Arrugo el papel y me quedo mirando al hombre del pelo engominado que ahora charla con otros clientes. Lleva ropa de marca y su exceso de amabilidad, su descarada lambonería me irritan. Tengo que cerrar los ojos. Así, a ciegas, las voces llegan muy atenuadas por el sonido de la fuente y por la música japonesa de koto, que de repente parodia mi esfuerzo por relajarme. Dejo que la risa defina la musculatura del rostro. Respiro hondo. Siento que mis ojos palpitan desde adentro, como si algo luchara por salir del cascarón. Siento también el cableado eléctrico que se ramifica desde los ojos en dirección al pecho y las extremidades. Pero el ruido de fondo discurre sin interrupción y es imposible no entregarse mansamente a su retórica, con la fuente y el koto y con la consciencia de que todo ese escenario de relajación es ridículo y que la risa de Buda aparece así nomás, incluso entre las baratijas con que se intenta evocarla desde un restaurante japonés de centro comercial. Por fin, tanta tranquilidad ablanda el cuerpo y es entonces cuando vuelve a surgir el recuerdo o su fantasma y yo me dejo arrastrar sin que me importen los detalles añadidos o la utilería. Reconozco bien esa zona del puerto, sólo que ya no estoy mirando desde el agua de la bahía, sino desde tierra. Ese lugar es real. He estado allí muchas veces. Hay una plaza, un pedazo de chatarra sobre un pedestal que es el monumento al progreso de la ciudad, un parqueadero y a un costado, una manzana con edificios de distintas épocas, unos muy recientes y feos con cristales ahumados y otros más antiguos, de estilo decó o republicano, en un estado lamentable. Soy un niño muy pequeño, de unos cinco o seis años. Mi nana me lleva de la mano y unos pasos por delante camina mi papá, que de vez en cuando se gira para ver si todo va bien. Sin ninguna transición, mi