Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

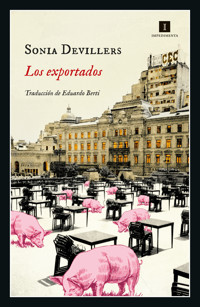

Durante años, el estado rumano se enriqueció canjeando judíos por ganado o dólares. Sonia Devillers cuenta la historia real de la «exportación» de su familia en los 60.

La periodista francesa Sonia Devillers, hija de inmigrantes rumanos, decidió un día investigar cómo lograron llegar su madre y sus abuelos a París. Sospechaba que había algo más detrás de ese relato suave y reticente que llevaba años oyendo en su casa. Lo que de ningún modo sospechaba fue lo que finalmente descubrió: documentos oficiales que demuestran que el Gobierno rumano comerció durante décadas con su población judía, cambiándola por ganado o dinero. Entre esos «exportados», entre esos ciudadanos a quienes el Estado había perseguido de modo implacable y que habían pagado a precio de oro poder emigrar a Occidente, estaba su familia.

Una obra impactante, tierna y desgarradora a la vez, que mezcla historia y memoria para reconstruir uno de los rompecabezas más siniestros de la Europa contemporánea.

CRÍTICA

«Una búsqueda de la verdad profundamente conmovedora.» —L'Arche

«Vertiginoso. Un libro imperdible.» —France Info

«Este libro-investigación desafía nuestra ignorancia y nos llega al alma.» —Marie Claire

«Un inolvidable entramado de memorias familiar y colectiva sobre un capítulo desconocido de la Historia» —Le Point

«Una inmersión fascinante en las tragedias de la memoria judía rumana.» —Le Monde Des Livres

CRÍTICA «Una búsqueda de la verdad profundamente conmovedora.» —L'Arche «Vertiginoso. Un libro imperdible.» —France Info «Este libro-investigación desafía nuestra ignorancia y nos llega al alma.» —Marie Claire «Un inolvidable entramado de memorias familiar y colectiva sobre un capítulo desconocido de la Historia» —Le Point «Una inmersión fascinante en las tragedias de la memoria judía rumana.» —Le Monde Des LivresSie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ella mira hacia delante,

yo miro hacia atrás.

A mi hermana Marion,

la persona más importante de mi vida.

SU NOMBRE EN LA LISTA

No se fugaron, los dejaron partir. Pagaron una fortuna por ello. Les concedieron unos documentos, se los retiraron y finalmente se los volvieron a acordar. No querían irse de su país. No querían, pero no tenían opción. En cada pausa del viaje, en cada puesto fronterizo entre Rumanía y Francia, pensaron que el tren no volvería a arrancar. El 19 de diciembre de 1961, sin embargo, Harry y Gabriela Deleanu lograron llegar a París con sus dos hijas y con una abuela. Habían cruzado el telón de acero, sin dejar de mirar atrás. De haber podido, habrían frenado el paisaje con sus manos desnudas, habrían hecho lo imposible por detener la marcha. Dos mil trescientos kilómetros de vías congeladas y sus recuerdos arrancados de cuajo: la Rumanía comunista le había cerrado las puertas a su pasado.

Nadie podía salir de aquel país en plena Guerra Fría. El pueblo vivía prisionero. Así que en mi familia teníamos nuestra propia leyenda acerca de la escapatoria. Una historia de dinero, claro está, pero protagonizada por un misterioso traficante de personas, mezcla de empresario y benefactor.

En los años ochenta apareció en Francia un libro que había causado gran revuelo al salir poco antes en Estados Unidos: las confesiones de un general de dos estrellas, máximo responsable de la Securitate, la policía política rumana en tiempos del comunismo. El militar detallaba la extravagante deriva del régimen. Y, entre otras locuras, contaba cómo Rumanía había estado vendiendo a sus judíos durante décadas. Había empezado canjeándolos por animales comestibles: terneros, vacas, pollos, ovejas y, sobre todo, cerdos. Con el tiempo los había intercambiado por dólares, hasta el punto de que Nicolae Ceauşescu, el dictador rumano, diría en una ocasión: «Los judíos y el petróleo son nuestros mejores productos de exportación». Harry y Gabriela Deleanu nunca oyeron hablar de este libro. No vieron nada, no supieron ni comprendieron nada.

Después el Muro cayó, y se desmanteló el bloque comunista con todas sus policías secretas. Los archivos se fueron abriendo poco a poco. Tuvieron que pasar veinticinco años para que se desclasificaran algunos expedientes de la inteligencia exterior rumana. Acto seguido, un historiador, Radu Ioanid, se zambulló en la memoria administrativa del régimen. Exhumó libros de contabilidad, formularios, pedidos e inventarios. Todo lo que atañe a ese gran comercio con los judíos aparecía ahí minuciosamente registrado. Incluso unas listas que pronto salieron a la luz. Quién fue vendido y por cuánto. El precio de cada ciudadano judío aparecía por escrito; primero convertido en ganado y después en billetes verdes.

Harry y Gabriela ya no estaban en este mundo. No llegaron a ver sus nombres en esas listas. Yo sí los vi. Su apellido figura escrito, con todas las letras. El apellido de mis abuelos. El apellido de mi madre. El de mi tía. Sumados a mi bisabuela, conformaban un lote de cinco personas. Los pusieron a la venta y los cambiaron por ganado, por «animales de alto rendimiento», como indica un funcionario.

La verdad sobre su libertad.

SU PAÍS EN EL MAPA

Conocí muy bien a Harry y a Gabriela. Tras su llegada a Francia, nunca se marcharon de París, donde yo fui la primera de la familia en nacer. Dormía a menudo en su casa, los sábados por la noche, en un modesto piso de la Porte de Bagnolet, un barrio popular caído en desgracia. Habían sido, los dos, gente importante. Pero no se notaba. Había que creer en su palabra, y yo les creía. El empapelado descolorido decía mucho acerca de su decadencia. Pero yo, entonces una niña, no alcanzaba a darme cuenta. Advertía, en cambio, las alfombras recargadas, los pequeños manteles bordados y los platos pintados que decoraban aquellas tristes paredes del distrito número XX de París. Esto era para mí Rumanía: una multitud de platos colgados en las paredes.

Sabía que mis abuelos eran judíos. Sabía también que ellos no le daban ninguna importancia a este dato y que ya no tenían ni siquiera un apellido judío. Muchas personas me preguntaron por su suerte durante la guerra. Yo me limitaba a repetir lo que ellos solían contar. No parecían haber vivido la guerra en sí. Era más bien como si hubieran vivido durante la guerra, como si les resultase lejana. El verdadero horror estaba en otra parte, en ese exilio forzoso de 1961, en ese viaje aterrador de Bucarest a París, que mi madre emprendió con catorce años. Eso sí que no se había alejado. Mi madre se derrumbaba cada vez que intentaba ponerlo en palabras. Entonces yo reculaba. Era mucho más agradable evocar el tiempo perdido y revisitar los recuerdos desvanecidos de Harry y Gabriela. De mis abuelos me he llevado un manojo de anécdotas. Una epopeya del siglo XX, una familia atrapada en medio de los vericuetos de la historia. Y no una familia cualquiera, sino una llena de esplendor, hasta la feroz desgracia que le causó el Partido Comunista.

El hecho de ser judíos no parecía haber pesado en su destino. La ruptura, la tragedia de sus vidas era otra: su partida. ¿Constituían mis abuelos una excepción? ¿Habían sufrido los judíos de Bucarest? ¿Los había marcado la guerra? Me parecía que no. Rumanía había creado una especie de zona blanca en el corazón del conflicto. No sabría explicar por qué, pero así concebía yo aquello. Al fin y al cabo, no parecía haber ocurrido nada importante allí. Ni conflictos ni batallas mencionadas en mis manuales de escuela, ni campos de exterminio tristemente célebres, ni estrellas amarillas, ni trenes rumbo a Polonia. Un lugar bastante tranquilo, curiosamente olvidado por aquella apisonadora que entre 1939 y 1945 aplastó a todo el continente. Un país, en suma, donde a los judíos no les importaba ser judíos.

Crecí con un agujero en medio de Europa. Una nación informe, que a duras penas sabía yo situar en el mapa; una mancha de contornos movedizos en el caos de las repúblicas del Este: el teatro de un genocidio del que mis abuelos no hablaron jamás. También crecí con una madre tan marcada por el desarraigo de Rumanía que sus sollozos impedían cualquier relato. Su llanto marcaba incluso una línea divisoria entre el presente y el pasado. Un cepo como el que dividió Europa en dos bloques rivales, el Este del que ella proviene y el Oeste de donde provengo yo. Todo se veía borroso en esta herencia inmigrante, hondamente desorientada en el espacio y el tiempo. De modo que yo vivía con estas dos incógnitas: el otro lugar y el pasado. Por mucho tiempo fui incapaz de establecer cronologías, de identificar épocas o de dibujar fronteras. Los mapas y las fechas eran como un gran bosquejo en mi interior.

Lo que ocurrió, sin embargo, estaba muy claro y perfectamente localizado. Pero había que afrontar la realidad. Y afrontar también este viaje.

En Rumanía, a los que no querían ser judíos se les obligó a serlo. Y si lo que sufrieron sigue siendo tan desconocido es porque se les hizo olvidar el odio con que fueron perseguidos. Este gran olvido fue, además, el cimiento de un nuevo mundo al que mis abuelos se lo entregaron todo: el régimen comunista.

Nunca me interesó ser judía. A mi abuela tampoco le interesaba. Ella era la mujer más orgullosa que conocí, no la clase de mujer que se deja asignar una identidad. Sin embargo, su nombre y el de mi abuelo aparecen en la lista. Una lista de judíos. Una lista que revela un tráfico masivo de seres humanos en el corazón de Europa, quince años después de la guerra. La inclusión de mis abuelos en la lista me obliga a volver a situar su país en el mapa. A hacer el viaje a la inversa, al otro lado del Muro, en busca de lo que se sufrió pero no se reconoció, en busca de lo que se le ha ocultado a mi familia y también al mundo entero.

LOS JUDÍOS

LOS TÍOS

A mi abuela no le gustaba su apellido. Que fuese típicamente judío no le suponía ningún problema. Simplemente no era el adecuado para ella. En la escuela y después en la universidad, en cualquier situación social y desde su más tierna infancia, Gabriela fingió llamarse Sanielevici. Este apellido, judío también, era el de una familia de intelectuales de alto vuelo que incluía a matemáticos, banqueros, gobernadores, investigadores, críticos literarios y pintores famosos en Rumanía. Por desgracia, ella no podía llamarse Gabriela Sanielevici porque los miembros más importantes del clan Sanielevici eran todos hombres y ninguno de ellos era su padre. Siete tíos ilustres, pero un padre lamentable.

Siempre que la madre de Gabriela se refería a sus hermanos, comentaba: «¡Siete y todos en la Academia!». Ella era la única hija en aquella gloriosa hermandad y la única que no había conocido un destino honorable. Para colmo, había cometido el error de casarse con un tal Spitzer, actor y cantante de opereta, miembro de una compañía un poco famosa, juerguista empedernido, infiel y perpetuamente endeudado. Con su boda, la madre de Gabriela había renunciado al prestigioso apellido Sanielevici para convertirse en la señora Spitzer. La única hija de la pareja —mi abuela— nació por lo tanto como Spitzer, en 1912. Y ella fue la única, entre sus numerosos primos, que no recibió como herencia el famoso apellido. Una mancha en su identidad, más vergonzosa todavía por el hecho de que sus padres se divorciaron poco después y a la joven Gabriela la educó una madre soltera, amargada e indigente. Entre los tíos ricos, siempre habría alguien para ocuparse de las necesidades de esta sobrina sin padre ni fortuna propia, pero Gabriela se limitó a apretar los dientes. Conforme iba creciendo, mostraba un desprecio insolente por el dinero. Así y todo, no se resignó jamás a no llevar el apellido de los artistas y los sabios de la familia.

A lo largo de mi infancia oí cómo Gabriela evocaba este Olimpo de la inteligencia, del que su madre había sido alejada por accidente. Los tíos, según su orden de aparición: Simón Sanielevici, matemático, alumno de Henri Poincaré en París, profesor de la Universidad de Bucarest, académico. Henric Sanielevici, reputado crítico literario, editor de una revista, especialista en mitos y religiones, antropólogo autodidacta y controvertido, pero no por ello menos influyente. Iosif Sanielevici, presidente de la Cámara de Comercio y después senador de Kishinev. Solomon Sanielevici, pintor, formado en la Escuela de Bellas Artes de Múnich, cercano a la Escuela de Barbizon, invitado a la Exposición Universal de París; a su muerte en la Primera Guerra Mundial, sus cuadros entraron en el Museo de Bucarest. Jack Sanielevici, profesor de matemáticas, también fallecido prematuramente. Maximilian Sanielevici, matemático, economista, director de diversas compañías de seguros, redactor de las primeras leyes que rigieron dicha actividad en Rumanía. Emil Sanielevici, biólogo y zoólogo, autor de un manual de ciencias naturales que se utilizaba en todas las escuelas; sus clases particulares eran un paso obligado para entrar en la Facultad de Medicina.

La madre de Gabriela se llamaba Roza. Tras su divorcio se había empeñado, por una cuestión de honor, en volver a ser una Sanielevici de pleno derecho. Roza procedió a borrar de forma maníaca todas las huellas de su exmarido, incineró los documentos donde figuraba el nefasto apellido, descolgó los retratos de Spitzer y se deshizo de todas sus fotos. El hombre se esfumó de sus conversaciones y no quedó el menor rastro de él. Reapareció una sola vez, después de la guerra, para reclamarle dinero a su hija. Spitzer fue expulsado, condenado al olvido para siempre. Sin embargo, su apellido tan atroz perduró por mucho tiempo en los documentos de identidad de mi abuela. Lo que es peor: durante toda su carrera aquel hombre había usado un nombre artístico, un seudónimo elegante. Mientras que ella, Gabriela, se vio condenada a utilizar el apellido verdadero en toda su mediocridad.

Mi abuela tenía cada uno de los ingredientes de los Sanielevici, empezando por un ego desmesurado, un orgullo al que había herido el hecho de verse privada de esa gloriosa identidad. Gabriela era brillante. Joven, muy seductora, muy pretendida, muy celosa, muy empapada de literatura, muy dotada para la música y las lenguas extranjeras —dominaba el alemán desde la escuela primaria, manejaba el francés con gran talento—, muy aficionada al senderismo y, algo raro en aquella época, muy buena esquiadora. Todo esto, al menos, aseguraba ella. Gabriela según Gabriela, la vanidad hecha mujer.

De este complejo de superioridad, columna vertebral de la familia Sanielevici, quedan huellas en mi madre, Marina. Algo pequeño que sugiere el «nunca olvides de dónde vienes», una idea elevada del conocimiento y de la cultura, una forma delicadamente asesina de juzgar a los demás.

LA PEQUEÑA PARÍS

Gabriela murió cuando yo tenía dieciséis años. En mis tiempos de estudiante me dio clases de piano y de alemán. Mi gusto por la gramática germánica hizo las delicias de la anciana, que se jactaba de no haber perdido nada de su uso. En cuanto a mi falta de habilidad musical, parecía consolar la artrosis de sus dedos, que llevaban mucho tiempo alejados del teclado. Frente a mí, aún podía ilusionarse. Era importante para ella… Gabriela Deleanu había sido alguien, y todavía quedaban rastros de ese alguien.

Su marido hablaba poco. De los recuerdos se encargaba ella y no se hacía rogar. Sin embargo, aunque conversaba alegremente, en el fondo no contaba mucho. A su modo, mi abuela moldeaba la opacidad de su pasado. Por un lado, alimentaba un mito; por el otro, aplanaba los dramas. El mito era siempre el mismo: la edad de oro de los años treinta en Bucarest. Los dramas vendrían después, con la Segunda Guerra Mundial, con la epopeya comunista que se volvería contra mis abuelos, con la emigración forzosa. ¡Cuántas fatalidades! Habían tenido que anestesiarse. A partir de ahí, el tono cambiaba. Pronunciaba las palabras con desprecio e indiferencia. Todo sonaba tan hueco que no me parecía tan grave nada de lo que mi familia había vivido.

Para narrar la esplendorosa juventud de Gabriela, en cambio, cabe el énfasis y la excitación: su familia distinguida, su elegante ciudad, Bucarest, conocida en el periodo de entreguerras como la «pequeña París de los Balcanes». Mi abuela solía presumir de que conseguía novelas francesas en las librerías rumanas «al día siguiente de que salieran en Saint-Germain-des-Prés». Es cierto que a la capital rumana no le faltaba garbo. Desde el siglo XIX, Rumanía era una monarquía parlamentaria. Una monarquía que, al principio, no encontraba su rey. Le ofrecieron entonces el trono a la rama más joven de una prestigiosa dinastía alemana, los Hohenzollern-Sigmaringen. Estos príncipes administraron su nueva patria al tiempo que mantenían intensas relaciones con Berlín, Londres y París. Por añadidura, Rumanía salió triunfante de la Primera Guerra Mundial. Y el Tratado de Versalles fue una auténtica bendición, porque en 1919 anexionó grandes regiones fronterizas al Viejo Reino.

Esta extraordinaria expansión territorial aumentó el orgullo nacional, pero además sentó las bases para la explosión que se avecinaba. En los nuevos territorios había enormes comunidades judías. Por lo tanto, la población judía de Rumanía se duplicó de la noche a la mañana hasta convertirse, con casi 750 000 personas, en la tercera comunidad más numerosa de Europa. Todo esto reavivó una antigua psicosis popular y alimentó el antisemitismo político que flotaba en el ambiente. Siempre la misma cantinela: el miedo a diluirse. Pero durante la juventud de Gabriela, ¿quién era consciente de los alcances del peligro? Aquellas regiones menospreciadas parecían lejanas y arcaicas… Mientras que en Bucarest, en cambio, unas avenidas magníficas y una mansiones espléndidas convivían con teatros y salas de conciertos siempre abarrotadas. La vida cultural era increíblemente intensa y, sobre todo, muy abierta.

Mis abuelos, aunque crecieron en entornos muy diferentes, habían recibido los dos su educación en alemán. Y, como tantos rumanos cultos, también hablaban francés. Los quioscos rebosaban de revistas, algunas de las cuales describían cada día la actualidad política de París. Por medio de sus institutos y sus óperas prodigiosas, Alemania pretendía brillar tanto como Francia. Todas las grandes potencias querían tener a Rumanía bajo su yugo.

Gabriela no vio venir nada. Europa le tendía los brazos. Mi abuela alcanzó la mayoría de edad a principios de la década de los treinta. Participó en un concurso de una revista y se ganó unos días en Polonia y en Italia. Viajó con su tío y su tía, Emmanoil y Liza Socor. Juntos, visitaron al hijo de estos últimos, el primo Matei, que tenía la misma edad que Gabriela y se encontraba en Berlín. Los dos jóvenes, cómplices desde la infancia, compartían el amor por la música y el orgullo de pertenecer a una familia brillante. En cuanto al tío Emmanoil, hombre alegre y expansivo, abogado, propietario de un periódico y uno de los primeros militantes antifascistas, ocupaba el lugar que había dejado vacante el padre de Gabriela. En Berlín, los dos primos, que ya eran buenos pianistas, lo pasaron en grande probando unos Bechstein. Los instrumentos, con la firma de un prestigioso fabricante de pianos de Berlín, ofrecían un mecanismo de alta precisión y un timbre incomparablemente poderoso.

Así que el tío Emmanoil encargó dos pianos de media cola, uno para su hijo y otro para su querida sobrina. Dos regalos, sin más. De esta manera empezaba uno la vida en la familia de mi abuela: con un piano caído del cielo. Nada mal. Gabriela profundizaría su camino musical y más tarde enseñaría en el Conservatorio de Bucarest. Su primo Matei Socor se convertiría en un director de orquesta alabado por el régimen, compositor del himno nacional rumano, director de la radio nacional y del sindicato de compositores. Un comunista de la primera hora.

LA SINAGOGA

Gabriela también estudió literatura. En cuanto judía, no era bienvenida en la facultad, pero ella contaba que había desafiado —¡con descaro y con una simple mirada!— al presidente de aquel sindicato de estudiantes que había intentado expulsarla. Para mi abuela, esta osadía era un pequeño motivo de orgullo. La petulancia de Gabriela, el sesgo de su memoria… En 1933 conoció a Harry, mi abuelo, en un tren que iba a París. Al parecer, él no se ofreció a subir su maleta al portaequipajes. ¿Era posible que ni siquiera se hubiese fijado en ella? Nunca le había pasado a Gabriela algo así, y se quedó muy intrigada. Hizo bien en iniciar la conversación: este casi treintañero de piel morena y facciones imponentes tenía mucho que contar. ¡Su inesperado nombre estadounidense, en primer lugar! Se llamaba Harry. Había nacido en Texas. Después había viajado a Italia, estudiado Ingeniería en Pavía, en Bolonia y luego en Roma, donde obtuvo una licencia en la Escuela Politécnica de la Universidad La Sapienza. Finalmente, se había marchado a las minas de Cerdeña para su primera misión. Hermosos recuerdos.

Gabriela quiso saberlo todo: los amigos de toda la vida que Harry había hecho en Roma, el ascenso de Benito Mussolini y sus camaradas, que vestían camisas marrones y desfilaban en columnas por la capital. La Italia de esos años era relativamente poco antisemita. Los discursos del Duce no apuntaban a los judíos. ¿Había empezado Harry su relato explicando que no había tenido más remedio que partir al extranjero porque ninguna universidad habría aceptado a un estudiante judío en Bucarest? ¿Ella se lo preguntó? ¿Él se tomó el tiempo de explicárselo? ¿Le contó su regreso a Rumanía, le habló del servicio militar plagado de humillaciones para un judío como él? ¿O acaso todo esto se dijo sin palabras, como los dos siguieron haciendo años más tarde, durante mi infancia, cuando se dirigían a mí? Mi abuelo había adorado Italia. Habría querido incluso vivir allí. Hablaba mejor italiano que francés. Ya en Francia, había visitado a sus compañeros de promoción, antiguos seguidores de las Juventudes Fascistas. No veía nada malo en esto. A él mismo le había encantado llevar el uniforme rumano. Se le habían dado muy bien los asuntos militares. La palabra «judío» no asomaba en los relatos de Harry ni tampoco en los de Gabriela. Ni la palabra ni todo lo que implicaba.

En mi primer viaje a Rumanía —que hice ya siendo adulta— me quedé estupefacta al entender que Italia no había sido una simple diversión, sino el refugio para un estudiante despojado de acceso a la universidad en su propio país. Ese mismo día descubrí las tumbas de los Sanielevici, antepasados de mi abuela, en la parcela judía de un cementerio de Bucarest. Nadie me había ocultado nada. Yo no ignoraba sus orígenes judíos, pero a la vez no comprendía. No comprendía qué hacían allí aquellas sepulturas. ¿Acaso no me habían contado que en la boda de Gabriela y Harry, en 1935, la madre del novio, de origen modesto, había suplicado que pasaran por la sinagoga, un último rito para bendecir a su hijo único? ¿Y que Gabriela había consentido con desprecio, pero sus tíos Sanielevici se habían quedado ostensiblemente fuera del recinto religioso? Ellos no querían saber nada del judaísmo. ¿Tumbas en el sector judío? ¿Y qué más? «Nosotros» no teníamos nada que ver, en absoluto, con aquello.

De esto último, Gabriela estaba más convencida que los demás. En el momento de casarse, su marido se apellidaba Greenberg, nombre judío donde los haya. A mi abuela eso le importaba bien poco. Así que aceptó el nuevo nombre con presteza, tanto deseaba borrar el apellido de su padre. Tenía entonces veintitrés años, proyectos para el futuro y amigos en abundancia. Su vida de joven esposa se anunciaba llena de viajes y de cumbres nevadas. Se había jurado a sí misma que pondría al torpe de Harry a esquiar.

EL ARCÁNGEL

Decían que había recorrido las miserables aldeas del Viejo Reino a lomos de un caballo blanco, mientras él iba vestido todo de blanco también, como los paisanos, con su tradicional chaleco bordado; decían que había viajado con su fe colgada al hombro, que prefería las palabras de Cristo a los largos discursos. Aunque había nacido católico en las antiguas provincias germánicas, luego se había hecho ortodoxo y había rumanizado su nombre. Codreanu significa «que viene del bosque» y él sintió que en su interior crecían las fuerzas telúricas de la Rumanía más profunda. Defendería esta tierra contra las élites que la hacían pasar hambre, contra los extranjeros que la amenazaban y contra los judíos que la roían. Expulsaría a los deicidas con los que estaba aliado este rey impotente y corrupto. Su majestad Carlos II se había atrevido a repudiar a la reina por una amante judía que hacía vomitar a los rumanos. El séquito de Palacio no es que se enriqueciera, más bien se estaba atiborrando. Corneliu Codreanu sopesaba cada una de sus palabras. Nunca se había visto un tribuno más silencioso, más místico, más peligroso. Físicamente, el joven no se parecía en nada a un Benito Mussolini o un Adolf Hitler. Impactaba por su belleza. Su calma inescrutable cautivaba a las multitudes.

Gabriela iba al liceo y Harry era aún estudiante cuando Codreanu, que ya militaba en los años veinte del lado de los nacionalistas cristianos, mató de un balazo a un prefecto. Finalmente lo absolvieron y, en cuanto terminó el juicio, celebró su matrimonio y fue aclamado por miles de rumanos que de manera espontánea acompañaron el cortejo nupcial. Fue algo tan espectacular que el rey prohibió el noticiario que lo mostraba. Pero Corneliu Codreanu sabía que el pueblo lo apoyaba. En 1927 fundó la Legión de San Miguel Arcángel. Multitudes de hombres, muchos de ellos muy jóvenes, no tardaron en marchar por las calles de Bucarest, todos en fila, vestidos con camisas verdes, jurando fidelidad a la Iglesia, prometiendo la muerte del parlamentarismo, reclamando que se persiguiera a los judíos en cada uno de los rincones del país. La Legión se convirtió en un movimiento político de masas y pasó a denominarse Guardia de Hierro.

Abogado y judío completamente integrado, el gran escritor Mihail Sebastian tenía la misma edad que mis abuelos. Como ellos, vivía en Bucarest. Estaba en dificultades, pero su aura y su pluma talentosa le permitían acceder a círculos más mundanos que los de Harry y Gabriela. Los tres eran aficionados a la montaña y a los deportes de invierno. Los tres amaban la música, frecuentaban los conciertos y tenían varios conocidos en común. Al final de la guerra, Mihail Sebastian se aprestaba a afiliarse al Partido Comunista, al igual que mis abuelos, cuando un coche lo atropelló. Llevaba diez años escribiendo su diario íntimo, crónica febril de una ciudad sumida en el odio antisemita. El texto se ha convertido en un bestseller mundial. Su relato contrasta diametralmente con el de mis abuelos. Ellos quisieron evitar el sufrimiento de esos años. Sebastian escribe en abril de 1935: «He visto cosas atroces en la calle».[1] Luego, en el mes de junio de 1936: «Escándalos y palizas antisemitas en el tribunal». Y más adelante: «Tal vez vayamos hacia un pogromo organizado. […] Anoche, en la calle Gabroveni, ambiente de asedio. Los comerciantes judíos habían bajado las persianas y esperaban a los agresores, decididos a resistir. Me parece que es lo único que cabe hacer. Si tenemos que morir, que al menos sea luchando». Una lectura simplemente sobrecogedora para mí, como nieta de Harry y Gabriela. En efecto, se trata de la Bucarest de mis abuelos, solo que muestra lo que ocurría entre bastidores.

En diciembre de 1937, consternado, el escritor consigna los resultados de las elecciones parlamentarias en Rumanía. El avance de los fascistas había sido espectacular. Sebastian lo compara con el de los nazis alemanes. El rey de Rumanía reacciona. Para contener a los legionarios, nombra un Gobierno ultranacionalista y conservador. Un Gobierno que se apresura a aprobar leyes antisemitas, calcadas de las de Núremberg. Muchos ciudadanos judíos pierden inmediatamente su ciudadanía rumana. Se purga de «rumanos no nativos» tanto la administración como la industria y la educación. El país está patas arriba. Sebastian apunta que, por primera vez, el vocabulario de la prensa de extrema derecha se ha trasladado al discurso oficial: «judío», «judaísmo», «dominación de Judas» y otras expresiones por el estilo. El escritor teme perder su trabajo. No concibe que «se vaya a tolerar a un judío en un “puesto de cultura”, aunque sea tan borroso como [el suyo]». ¿Y mi abuela? ¿Habría empezado ya a temblar? ¿Temía quedarse sin empleo?

Muy pronto, los legionarios contaron con campos de entrenamiento —ciento setenta campos repartidos por todo el país— y también con el apoyo del ejército, de la magistratura, de las universidades… Se temía un golpe de Estado. ¿El pueblo rumano lo habría visto con malos ojos? Los discursos se desataron. Una amiga de Mihail Sebastian despotricó delante de él: «Ni el hecho de hablar conmigo ni de estar yo en su casa fueron obstáculo para que lanzase rayos y truenos contra los judíos barrigones y sus judías enjoyadas y obesas, aunque salvando a unos cien mil judíos “decentes” entre los que probablemente me encuentre yo, teniendo en cuenta que no tengo ni barriga ni judía obesa».

De esta manera, a finales de la década de los treinta el lazo se iba ciñendo en torno a mis abuelos. Era imposible que ellos dos no entendieran lo que pasaba y que no sufrieran estas humillaciones. ¿Qué hacer? ¿Refugiarse en los libros? ¿Buscarle un sentido a esta inmundicia convertida en realidad? ¿Seguir la brújula familiar del saber? ¿Ponerse en manos de los intelectuales? Todo ello sin tomar en cuenta la deriva extremista de las figuras más admiradas de Bucarest, como lo ha revelado la historiadora Alexandra Laignel-Lavastine. El dramaturgo Eugène Ionesco fue enviado como consejero cultural a Vichy, ya que la Rumanía fascista tenía representantes diplomáticos ante la Francia del mariscal Pétain. El filósofo Emil Cioran y el gran historiador de la religión Mircea Eliade no ocultaban su admiración por Hitler y su odio feroz a los judíos. Eliade ayudaba en la universidad a los teóricos del movimiento legionario. Las conferencias de este gran hombre se tenían por tan brillantes que hasta Mihail Sebastian, judío, acudía a ellas. Finalmente, sin embargo, Sebastian dejó de acudir, frente a un antisemitismo tan visceral.

El golpe de los legionarios no se produjo. El rey recuperó el poder y optó por una solución radical: mandó asesinar a Corneliu Codreanu, el mensajero de Dios en la Tierra. Cioran, partidario, por no decir adorador de Codreanu, le rindió un homenaje radiofónico, una letanía de fórmulas fanáticas. Mis abuelos tenían un aparato de radio, estoy segura: Gabriela era melómana e insomne, pasaba las noches escuchando grabaciones de conciertos. Ese día, ¿estaba encendida la radio? ¿Oyeron ellos aquel delirio extático? ¿Sintieron miedo por primera vez? En su lúgubre piso, entregado a su diario como de costumbre, Mihail Sebastian escribió entonces: «Estupor y calma. Una especie de calma petrificada. Tengo la impresión de que nadie se ha recuperado todavía de la sorpresa del primer minuto. Entraría en la lógica de las cosas que todo este terror mudo rompiera en una explosión antisemita. Es una válvula de seguridad que el propio Gobierno quizá no excluya abrir. Y ahora sí que podríamos pagarlo todos nosotros». El miedo se apoderaba de los judíos.