Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nova Casa Editorial

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Hayden se sentía confuso una vez más, acorralado y bailando con la muerte como la absurda rata que era. Las oportunidades le rechazaban y se escurrían como el agua entre sus manos, con la única compañía de la droga palpitándole en el cerebro y de aquellos ojos acusadores mirándole desde el lado opuesto de la habitación, en el lienzo. Tenía un cuadro de veinte millones de libras frente a él, un robo legendario con su firma, una cadena de asesinos provenientes de la Deep Web y a toda la policía londinense y francesa investigando tras sus pasos. Y, aun así, Hayden se sentía la criatura más insignificante del mundo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 614

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Publicado por:

www.novacasaeditorial.com

© 2016, Lucía ZigZag

© 2017, de esta edición: Nova Casa Editorial

Editor

Joan Adell i Lavé

Coordinación

Abel Carretero Ernesto

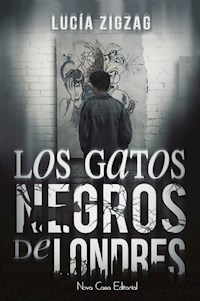

Portada

Daniela Alcalá

Alba Nieto Heredia

Maquetación

Eric Balbàs

Corrección

Abel Carretero Ernesto

Revisión

Lucía ZigZag

Abel Carretero Ernesto

Primera edición: Abril de 2017

ISBN: 978-84-17142-67-4

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunciación pública o transformación

Sobre cómo la suciedad también puede resultar poética.

Gracias a Alejandra por sus dosis de empirismo. Gracias a Iara, a Álvaro y a Alf por el apoyo incondicional.

En honor a Charles Bukowski.

Capítulo 1Los rincones para los gatos y las esquinas para los guapos

«Joder, qué belleza. Qué pulcritud. Qué perezosas y azarosas pinceladas, que parecen ser hechas por una mano meciéndose al son de una música caprichosa y que, sin embargo, no pueden producir un mejor resultado que este. Algunos trazos son más gruesos, más potentes, como si Velázquez hubiera sangrado aquella porción de pintura y la hubiera extendido allí precisamente para que yo me fijara en ella, cuatro siglos después.

Con razón La Venus del espejo es la mayor joya del museo. ¡Qué innegable perfección! ¡Qué irrepetibles plumazos de sensaciones! ¡Qué ganas de ponerme a sangrar yo también sobre un lienzo!

Una amiga me dijo una vez que la inspiración es como un orgasmo: entra, lo devasta todo a su paso y sale por la puerta de atrás, dejándote tembloroso y vulnerable como un cordero. Creo que tiene razón. Creo que en este instante podría derribarme hasta la más minúscula gota de lluvia.

Y es tan real, tan expresiva, cada línea. Incluso aquellas fugaces que indican que el pintor se ha equivocado y que lo ha intentado corregir, que no le ha importado que el resultado sea visible a ojos de otro artista… Me veo reflejado en él, en el espejo de la Venus, en los pliegues de la cama, en los brillos de la cadera del ángel. Y siento que la admiración que le profeso es tan celosa que solo se la quiero profesar yo. Que lo quiero para mí y que nadie más lo vea».

—Eh, muchacho. Vamos a cerrar el museo. Diríjete hacia la salida, por favor.

El guardia interrumpió mi ensoñación con voz cansada; la de un trabajador que no deja de mirar el reloj en los últimos cinco minutos de jornada.

Pero yo no tenía prisa. Ni ganas de cambiar este paraíso pictórico por una habitación con las paredes llenas de manchas. Así que paseé hacia la salida por el camino más largo, intentando prolongar esta muerte tan viva que me llevaba por los entramados de la National Gallery y que me honraba con la presencia de obras como Los girasoles de Van Gogh. Al pasar a su lado me asaltó un irremediable deseo de tocarlos y comprobar si eran tan rugosos como querían parecer, pero el guardia me seguía de cerca y me vi obligado a contenerme.

Y es que el arte no se puede palpar. Los bien-vestidos con dinero creen que la belleza solo se admira detrás de un cordel de terciopelo, que no hay modo de disfrutar un cuadro utilizando solo las yemas de los dedos.

De repente, algo perturbó la secuencia mental a la que estaba acostumbrado: un horrible espacio en blanco allí donde siempre había estado el Santa Margarita de Zurbarán. Fue tal la fuerza del interrogante que no pude evitar detener mis pasos para ver por qué habían trasladado el cuadro. En el centro del marco vacío había una pequeña inscripción provisional: Napoleón cruzando los Alpes, de Jacques-Louis David, colección del Palacio de Versailles. Exposición temporal: 13 de noviembre.

¿Qué era eso que retumbaba como unos altavoces conectados a unas vías de tren? Palpé con cuidado, como hubiera hecho con los girasoles, pero por encima de mi camiseta, y sentí las vibraciones del corazón al pensar que dentro de unos días tendría a mi merced una joya más que atesorar. Un cuadro único e insólito procedente del gran David y que yo, por mi baja posición económica, solo podría ver en Londres gracias a los intercambios que hacía la National Gallery con otros museos. A veces pensaba que tenía síndrome de Stendhal, esa extraña afección de la que no ha oído hablar nadie en su puta vida y que consiste en sentir vértigos y taquicardia cuando te rodeas de obras de arte. Pero al final llegaba a la conclusión de que no, de que lo que realmente quería era tenerla.

Para que luego digan que los jóvenes de veinte años no tenemos cultura, que solo pensamos en beber y follar. Yo, que en ese instante debería estar moviendo mis hilos para conseguir unas libras y que, en lugar de eso, me había vuelto a pasar el día encerrado en ese paraíso personal. Menos mal que era gratis; había escuchado que en otros países existían buitres que cobraban por entrar a los museos. No sé ni cómo se las arreglaban para ponerle precio al arte.

¿Pero cómo no caer en sus redes? Los paraísos están ahí para ser ansiados, amados en silencio. Y cuando nos damos cuenta de que a veces no quedan tan lejos como pensamos, podemos volvernos locos.

Finalmente llegué al exterior grisáceo de Londres, cuyo aire fresco y cargado indicaba que había llovido hacía algunos minutos. Trafalgar Square pretendía confundirme con su suelo espejado y su viento descolorido. Nelson se encaramaba a su columna de piedra como un felino, viéndome marchar hacia el metro que me llevaba a casa.

No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que un coche me estaba siguiendo. Mantuve la calma con indiferencia. «Tranquilízate, chico, que seguro que son imaginaciones tuyas y el coche lleva esa ridícula velocidad porque va a frenar en el semáforo». Pero no, era absurdamente obvio que me estaba siguiendo. De hecho, no tardó en pararse a mi lado después de dos patéticos minutos en los que el conductor y yo sabíamos que nos estábamos vigilando el uno al otro.

—Eh… ¡Yo te conozco! —exclamó un hombre de cuarenta años bajando la ventanilla. Tenía los ojos ocultos por unas gafas negras, lo que me impidió olisquear sus intenciones, como solía hacer cuando me relacionaba con desconocidos.

—Lo dudo.

—¡Vaya que no! Tú eres Hayden Rothem, el ciervo que trabaja para el Leviathan. He robado a un borracho tu nombre verdadero; lo reconozco.

Desvié la vista con resignación, aunque sin dar a aquel cerdo alguna pista de tener razón. No lo recordaba, pero si lo había conocido en las entrañas del Leviathan casi prefería no acordarme.

El Leviathan era un pub nocturno del Soho, el barrio más sórdido y polémico de Londres por sus tendencias eróticas y homosexuales. Famoso para los turistas por alojar el Chinatown inglés; famoso para los paisanos por proveerles de largas noches de juerga. Con su inocente fachada, atraía a todos los canijos que acababan de cumplir dieciocho a un precio que no les hiciera ir a lloriquear a sus padres demasiado a menudo, ofreciendo discoteca y frenesí de roces hasta altas horas de la madrugada. En su cara oscura y para los más atrevidos, aquel local era un hervidero de sexo y drogas de todo tipo; un enorme perro sujeto bajo la correa de una mujer con carácter llamada Leona Walker. Leona tenía un olfato experto en negocios y un talento natural para alquilar reservados, poniendo a merced del cliente una amplia gama de botellas, cuatro horas de olvido y una mascota que le calentara la cama. Si además querían alguna sustancia que les alterase el cerebro tendrían que buscársela por su cuenta, aunque no era una tarea muy difícil sabiendo que el propio local cobijaba a camellos de todos los pelajes.

—¿Qué hacías a estas horas en el museo? ¿Algún trabajito para los guardias en el cuarto de la limpieza?

El denigrante tono de voz y su posterior carcajada me produjeron ganas de meterle una patada en la boca, pero pensándolo bien, su idea no era tan descabellada como sonaba. Y eso me dolía. «Tranquilízate, Hayden. Reúne los trozos de dignidad que te quedan y dile fríamente que...»:

—No es de su incumbencia. ¿Quería algo o me marcho?

—Hasta hace un momento no, pero me has puesto como un caballo en cuanto te he reconocido. Eres uno de los underdogs de Leona, ¿verdad?

—Soy Gato Negro —confirmé, sin saber por qué lo había dicho con trazas de orgullo.

—¡Estaba seguro de ello! Dime, ciervo… ¿cuánto cuesta un completo?

—Noventa libras —indiqué, con una expresión neutral que maquillaba mi derrota—. Y no lo hago en coches.

—Espera. ¿No eres más que un crío y cobras más que tres putas de mi barrio?

—Tengo un seguro y un lugar para hacerlo. Leona proporciona a los clientes profesionalidad, privacidad y un protocolo impecable de higiene con sus trabajadores… pero, sobre todo, un servicio en el que confiar. Con nosotros no se encontrará chinches en el colchón ni una oreja debajo de la cama. Y eso tiene un precio. Sé que el mercado lo marca, pero cuando el mercado es tan amplio como este, el precio se lo pone uno mismo. Lo toma o lo deja. —Omití la parte en la que aclaraba que un muchacho rozando la mayoría de edad valía más que todas las viejas putas de una calle, y más si ese muchacho sabía hacer las mismas peripecias que ellas. Calidad atestiguada por decenas de hombres y mujeres; la única prueba del algodón en la que te alegrabas si el algodón salía sucio.

Y como el tiempo sí que vale más de noventa libras, giré sobre mis talones para proseguir mi camino. Pero el tío dio un acelerón para ponerse a mi lado de nuevo; apestaba a desesperación.

—Eh, espera, espera, ciervo. No puedes dejarme como estoy ahora.

—Técnicamente sí puedo, si no hay dinero de por medio —contesté con desdén.

—¡Ah! Pero sí lo hay, sí lo hay. Venga, solo alíviame este problemilla, solo eso. Tampoco puedo quedarme más. Mi mujer… —pareció envenenarse con la verdad de sus propias palabras—, mi mujer me espera en casa haciendo la cena. Se preocupará si tardo mucho.

—Entonces son treinta libras, y repito que no lo hago en coches. En el Leviathan hay habitaciones para…

—¡No tengo tiempo para ir allí, joder! Venga, ciervo, sé bueno. Te doy cuarenta y lo acabas aquí y ahora. —Al ver mi expresión dubitativa añadió—: Que no voy a raptarte, hombre… Ya tengo cuatro bocas que alimentar. ¿Para qué quiero otra?

Hipnotizado por los billetes que me mostraba por la ventanilla, terminé por suspirar y entré en el coche por el asiento del copiloto.

Entonces pude observar mejor al hombre: era robusto, atufaba a alcohol barato y la barba le crecía como un jardín de ortigas. Sus grandes ojeras indicaban que probablemente venía de una vida bastante sacrificada por culpa del trabajo, pero aparte de eso no había nada más que pudiera deducir. En parte, porque seguía sin quitarse las gafas.

Su erección saltaba a la vista en todos los sentidos, apretada por los pantalones y luchando por ser liberada cuanto antes. Y como los buenos perros obedecen a sus amos, seguí la dirección que marcaba con su mano, empujándome la nuca hacia su bragueta y obligándome a bajarle la cremallera con los dientes. Tuve que hacer un gran esfuerzo por retener las arcadas que encogían mi garganta, ahora en contacto con el pedazo de carne. Era caliente y palpitante como una cría de rata.

Jamás superaría el hecho de ser usado como un trapo viejo, y ningún humano que habite en este orondo planeta debería hacerlo. ¿Quién no odiaría los trapos viejos después de esto? Decidí proyectar mi mente hacia la hermosa Venus de Velázquez para no vomitarle allí mismo.

Qué hermosa era la musa, repantingada en su cama de lino y haciendo gala de una desnudez digna de la observación de un ángel. Así, mirándose en el espejo con expresión coqueta y disfrutando de una inocencia y una pulcritud que tanto diferían de la erótica que yo conocía; tan distinta a mi mundo. Quizás por eso la admiraba. Esa habilidad que tiene el ser humano de querer aquello que no posee.

Y tras unos gruñidos más propios de un cerdo que de un hombre, el desconocido exprimió la rata antes de permitirme respirar, mientras los girasoles de Van Gogh y el autorretrato de Rembrandt me mantenían cuerdo y ausente de esta putrefacta realidad. No podía escaparme de un acto que había sido tan bien pagado, así que hice lo mejor que sabía hacer: darle un hachazo a la realidad y evadirme con semblante indiferente. Ojalá me pudiera comportar como un trapo viejo en ese momento. ¡Privilegiados trapos viejos, que no pueden sentir nada!

Después tuve que aguantar los elogios y groserías durante el tiempo que escupía en la acera y me enjuagaba la boca con agua, apresurándome a coger los billetes para irme a casa. Cuando el hombre se inclinó sobre mí para darme un beso de despedida, aparté la cara con frivolidad, dejando claro que el dinero había quebrantado la distancia por unos minutos y solo por esos minutos.

—¿Dónde puedo encontrarte la próxima vez, ciervo? —inquirió el desconocido, con expresión depravada, desde la ventanilla.

Así eran siempre mis relaciones: yo un famoso por el que todos preguntaban, perteneciendo temporalmente a personas sin rostro de las que no había oído hablar en mi vida. Al final no era muy distinto de un cuadro que admirar en un museo, aunque algún pobre resquicio de pensamiento todavía me intentaba convencer de que… ¡eh, Hayden! ¡Aquí nadie es mercancía! Pero casi era mejor serlo y dejar de martirizarme con la pregunta, que la mercancía no tiene por qué preguntarse nada.

Sin decir palabra, le tendí una tarjeta con un gato negro dibujado y un par de números de teléfono. Acto seguido me largué de allí.

Aquel había sido un día de suerte, aunque mi expresión vacía reflejara todo lo contrario. Tenía cuarenta libras más en el bolsillo y solo me quedaba decidir a qué destinarlas.

Cada libra ganada bajo el apodo de Gato Negro debía ser declarada a Leona, la cual se quedaba un ochenta por ciento de las ganancias y a cambio, te proporcionaba un lugar donde dormir y comida caliente. Esto había convertido a Leona en una importante rescatadora de jóvenes gatos callejeros, a los que llamaba underdogs, siempre que fueran menores de veinticinco años y estuvieran sanos. No aceptaba otro tipo de categoría, y esta exigencia había convertido al Leviathan en uno de los pubs preferidos por personas que buscaban compañía. ¿Proxenetismo? No. Ella prefería llamarlo «golpe de Estado al amor». Lo único que debías hacer para permanecer en su barco era aportarle unas ganancias mínimas mensuales y fingir un carácter dócil.

Gato Negro no tenía ningún problema en alcanzar esos factores cada mes, y aunque podías obtener ciertos privilegios en el Leviathan si eras más rentable que el resto, la mayoría de sus trabajadores preferían quedarse los excedentes a escondidas de Leona. Eso se traducía en más droga, comida y alcohol de la que te ofrecía normalmente el pub.

Pero yo no solo vivía del Leviathan: lo que me diferenciaba del resto era el talento que tenía para pintar y, aún más importante, para sacar dinero de ello. Era un maestro. No es por echarme flores, pero mi habilidad variaba desde hacer falsificaciones de cuadros medianamente famosos a dibujar retratos para vendérselos a los guiris. Así que trabajaba a dos niveles: en el primero luchando porque nadie supiera mi nombre y en el segundo luchando porque todo el mundo lograra aprendérselo. Desde hacía tres años, viejos historiadores corruptos y ratoneadores de piezas de arte venían a preguntar por mí, me enseñaban una foto de la pintura que querían copiar y volvían a buscarme al cabo de un tiempo. Yo les entregaba la falsificación y ellos me pagaban un dinero que no equivalía, ni por asomo, a la obra original que supuestamente vendían. Yo era el eslabón menor de la cadena, el niño tailandés que cose zapatillas en el sótano de una multinacional. Así cubrían el riesgo de que la falsificación se topara con un comprador demasiado entendido en el tema y les pillaran. Si eso sucedía yo no quería saber nada. Eran tratos esporádicos que solo sucedían un par de veces al año, pero sabía que hacía un buen trabajo, porque alguno de mis contactos había llegado a repetir.

Hacer obras callejeras y encargos temporales consumía mi dinero igual que me lo daba, pero por desgracia no siempre ocurría al mismo tiempo. Los materiales para falsificar no eran precisamente baratos. Evitando este tipo de altibajos, me consideraba orgullosamente dueño del suelo de Trafalgar Square y demás grandes lienzos, aunque no siempre merecía la pena el esfuerzo por la recompensa. Y, además, mendigar se me daba bastante bien. ¿Quién no le daría dinero a un chico de veinte años que se había visto en la necesidad de prostituirse cuando sus padres le habían echado de casa? Lo más triste era que pudiera mendigar con mi historia verdadera, pero ya estaba acostumbrado a sacar provecho de una situación tan deprimente como la mía. Era el único lado positivo, porque hay que recordar que todas las mierdas tienen una zona con menos moscas.

Así que Gato Negro era nocturno, eficaz, silencioso, frío con cualquiera y fogoso con quien pagara, todo un superviviente de los ambientes subidos de tono y llenos de humo. Hayden Rothem, por el contrario, era diurno, dormilón, inteligente y seducido por la pintura. Un tipo distante y atrevido que descansaba de día para poder dar la talla durante la noche.

Bajé las escaleras que conducían al Underground de Westminster, pasando el bono obedientemente y topándome con la marabunta de gente que venía de la National Gallery. Aquí no se lleva eso de saltarse el control de billetes, porque las multas salen a cien libras y un juicio. El tren llegó enseguida. «Mind the gap between the train and the platform», vociferaba un megáfono muy femenino. El vagón apestaba a sobaco de negro; me asqueaba ser consciente de que estaba respirando sudor. El ambiente de silencio y pesadez me dio la idea de ponerme a pedir dinero allí mismo, a todos esos trabajadores y ancianos que volvían a casa con los monederos llenos después de un duro viernes.

—Señores, por favor… Soy huérfano desde los seis años, vivo en la calle, mi abuela está muy enferma y no puedo pagar un billete de avión para Gales. Si fueran tan amables de ayudarme… —gimoteé con voz lastimosa e hipócrita, paseándome por el vagón con cara de cachorro al que acaban de pisarle una pata.

Tantos años de práctica me habían enseñado que algunas historias para mendigar funcionaban mejor que otras, que dependían del aspecto que llevara en ese momento y del tipo de gente que me estuviera escuchando. No era aconsejable pedir en el mismo sitio demasiadas veces, porque siempre había algún tocahuevos que te reconocía y acababa por llamarte farsante o gandul a voz en grito.

—Toma, cariño. Que tengas mucha suerte —me susurró una mujer al tiempo que me tendía un billete de cinco libras.

Algunos hombres y ancianas cayeron en la treta también, proporcionándome unas diez libras en monedas sueltas, pero se me acabó el chollo en cuanto uno de los guardias de la estación de Victoria subió al tren.

—¡Mira, tú! Conque vives en la calle desde los seis años pero tienes dinero para pagarte la Travelcard que tienes en la mano, ¿eh? —vociferó el guardia, acercándose a mí y haciendo ademán de cogerme del brazo. Por suerte logré escabullirme del vagón antes de que se cerraran las puertas, dejando al policía dentro agitando las manos tras el cristal.

—¡Maldito yonqui de mierda! ¡Que no vuelva a verte por aquí pidiendo! —La voz desapareció por el túnel. Metí las manos en los bolsillos y salí de la estación con tranquilidad, pero tenía la mirada de la señora que me dio el billete clavada en mi subconsciente.

Últimamente Londres estaba a rebosar de guardias, pues formaba parte de la política pro-turismo ideada por el Ministerio. Si fuera por ellos nos dejarían seguir campando a nuestras anchas mientras les sacábamos el dinero a los viajeros, pero aquel nuevo modelo de pulcritud que se había puesto tan de moda en la Unión Europea les obligaba a vigilar las zonas más famosas de la ciudad con el fin de limpiar su imagen. Y eso se traducía en esconder a todos los mendigos y prostitutas de los ojos extranjeros. Vamos, era como meter la suciedad debajo de la alfombra.

Repentinamente desviado de mi destino y sin poder aparecer en Victoria por un tiempo, modifiqué mi ruta y cogí un segundo tren en esa misma línea para ir a Highbury & Islington. El viaje transcurrió tranquilo y sin altercados, teniendo la opción de mendigar otra vez a aquella gente distinta, pero sin hacerlo por pura pereza y decaimiento. Al llegar a la estación volví a cambiarme de tren hacia mi meta final: Hackney.

Hackney era uno de los barrios interiores más conflictivos de Londres. Mezclaba lo antiguo y lo moderno en un crisol multiétnico, donde los prejuicios culturales quedaban olvidados en el cajón junto con el prototipo de inglés estirado tomando el té a las cuatro de la tarde. Pero esto no siempre resultaba tan sublime como parecía. Los hispanos tenían disputas con los indios; los indios tenían disputas con los musulmanes; los musulmanes con los chinos y, por último, todos con todos. El fenómeno open-mind acogía cualquier estilo igual que refugiaba cualquier tipo de atrocidad en las zonas más oscuras de Londres. Lugares como esos solo eran frecuentados por ratas, y si un ratón blanco se atrevía a internarse allí podían pasarle dos cosas: que fuera devorado o que se convirtiera en otra rata más.

No me malinterpretéis. Londres es de las ciudades más seguras que hay, pero toda habitación blanca tiene rincones de polvo. Puede decirse que incluso los crímenes que se cometen aquí son más elegantes y limpios que los de otras ciudades del mundo, casi igual que las palomas. Las palomas londinenses, ahí donde las veías comiendo mierda del suelo, parecían tener más modales que los pajarracos que hay en otros lugares. O al menos no les faltaban tantos dedos.

El resto del camino pasó casi sin darme cuenta, como si alguna fuerza divina me extrapolara de la existencia y guiara mis pasos automáticamente. Y aun así me encontré frente a la puerta desgastada del portal, con la sensación de haberme teletransportado y un vago recuerdo de las aceras llenas de chicles que demostraban que no era así. Tan distinto al suelo impoluto que había bajo la London Eye.

—¿Sí? —espetó una voz enlatada desde el telefonillo.

—Abre, River. No tengo llaves —contesté por la rejilla.

La puerta se abrió con un sonido metálico, poniendo todo mi empeño en empujarla para vencer las bisagras oxidadas. Como el ascensor no funcionaba, me tocó subir por las escaleras de aquel destartalado y grisáceo apartamento de alquiler. Nueve pisos. Tan distinto a los pisos victorianos que había en el centro de Londres.

Todos los underdogs teníamos un hueco para vivir dentro del Leviathan, y esa era una de las cosas que llevaba a los jóvenes sin hogar a aceptar la proposición de Leona. Pero durábamos poco, porque en cuanto acumulábamos un poco de dinero y estatus dentro del pub, podíamos permitirnos vivir de alquiler con más underdogs. Y en realidad lo preferíamos. Estar alejado del Leviathan durante unas cuantas horas era, a la larga, bastante liberador psicológicamente. Y si no tenías pasta suficiente para alquilar una habitación, siempre podías hacer como otros underdogs y largarte a vivir a un local okupado. Todo con tal de tener tu propio espacio, y tenerlo lejos del Leviathan.

La vivienda no estaba mal dentro de lo que cabía: el suelo de madera estaba renegrido por la humedad y se quejaba a cada paso que dábamos, pero evitaba que se te congelaran los pies en invierno. La silicona sucia del fregadero competía con la mugre del frigorífico, runruneante a todas horas del día, y una bombilla escuchimizada salía de un agujero del techo igual que un topo ingenioso. También había unas buenas ventanas que nos ayudaban a respirar. Porque eso era lo que nos hacía falta: respirar. Incluso el bajo estaba ocupado por más underdogs.

Con la lengua fuera llegué al noveno piso, mientras River salía a recibirme. Era de baja estatura y tenía el pelo revuelto, con el cuerpo desgarbado y los pies descalzos y negros. Se sostenía sobre una pierna mientras se rascaba la pantorrilla con la otra. Lo único que le salvaba un poco eran sus ojos profundamente azules. Tan distinto a los jóvenes ingleses que estudiaban en la Universidad de Oxford. Pero por aquellos ojos azules uno podía olvidarse de todo lo demás, y esa era la ventaja que tenía como underdog de Leona.

—¡Hayden! La próxima vez haz el favor de llevarte las llaves, joder, que casi me mato por el pasillo. Y eso que soy el que mejor va de los cinco.

Sus ojos de zafiro estaban impregnados de un enfermizo color rojo, pero realmente fue el golpe de olor que recibí nada más entrar el que me confirmó que todos en la casa estaban colocados.

—Qué pronto habéis empezado esta vez. No son ni las diez.

—Buah, buah. No veas qué buen ojo tiene Cherry para el género. Creo que vamos a mandarle a él todas las veces.

Un enorme chucho de pelo desgreñado llegó hasta mí, con aquella alegría perpetua que tenía cosida a sus entrañas. Kaiser emitió un único ladrido como intento de comunicación y se balanceó entre mis piernas hasta que le saludé con una caricia. Tan distinto a aquellos perros de pelaje lustroso y correa corta que paseaban junto al Big Ben.

Agarrando a River del brazo para que no se marease, le dirigí por el pasillo hacia la habitación de la cual se estaba escapando una nube de humo blanquecina. La visión de aquellas personas tiradas por el suelo y sumidas en un profundo trance me provocó una sensación de desagrado que no supe exteriorizar por estar demasiado acostumbrado a ella.

Los presentes tenían edades de dieciséis a treinta años y todos eran underdogs de Leona: segundones, perdedores, fracasados y derrotados de la vida; bellezas echadas a perder por circunstancias demasiado violentas. Al más alejado le llamaban Bengala, un gigantesco nigeriano de piel tostada que permanecía encogido con claros síntomas de mareo. Dean estaba apoyado en una esquina y con la vista perdida hacia la ventana; todo un veterano en el Leviathan bajo el apodo de Tigre y uno de los pocos treintañeros que Leona había conservado. A la derecha estaba el propio Cherry, el extraordinario sexópata de dieciséis años que había cogido tanto cariño a su apodo que se había olvidado de su nombre verdadero. Liu moría bocabajo, pegado a la puerta, pero el pelo negro y el brazo cubierto de tatuajes le hacían inconfundible. El muchacho de origen asiático había llegado al Leviathan con veintiún años y se había ganado el nombre de Dragón debido a su calidez. Cuando quería, claro.

Y por último estaba Eileen, una joven bajita y dulce que tenía un inquietante parecido a Audrey Hepburn y que se apodaba Colibrí en el Leviathan. Se había venido a vivir con nosotros cuando se hizo novia de un underdog llamado Perro Mojado, al que aquí todos llamábamos River. Nuestro River.

El olor a marihuana se había vuelto insostenible, por lo que me vi obligado a abrir las ventanas para que se disipara el submarino que habían montado.

—Prueba, Hayden. Mira qué bueno —intervino Eileen, despertando de su letargo y tendiéndome el porro que se asfixiaba entre sus dedos.

Le di un par de caladas, sintiendo el humo inflar mis pulmones y rascar mi garganta de manera agradable. Cuando los músculos empezaron a pesarme como piedras, se lo confirmé y me lo quedé, acercándome a la ventana sin ninguna prisa. El cielo se había oscurecido, borroso, tristón. Tan típico de Londres estuvieras en el lugar en el que estuvieras. Algunas veces el cielo era lo único que podía recordarte que vivías en la misma ciudad que todos esos señores de frac, aunque había cosas que a mí no me daba la gana compartir. Que se quedaran con sus fracs, que yo me quedaba con mi cielo.

El enorme perro entró en la habitación y se dejó caer junto a Liu, apagado y dócil como una oveja. Parecía dispuesto a tragarse el humo con tal de acompañarnos en nuestra velada.

—¿Dónde has estado hoy, Gato? No te hemos visto en el Leviathan.

La voz aniñada solo podía pertenecer a Cherry, el gazapo del grupo.

—Lo siento, tenía una cita.

—¿Con quién? —preguntó sorprendido.

—Con Velázquez. —De repente estallé en carcajadas, como si acabara de decir la cosa más ingeniosa del mundo. Pero Cherry se mantenía serio, así que llegué a la conclusión de que el porro me había vuelto idiota.

—Leona te echará si sigues sin cumplir en el Leviathan. Hoy han preguntado por ti.

—¿Quiénes?

—Clientes.

—Pues que vuelvan otro día.

La principal ventaja de un underdog era que si gustabas a los clientes siempre podían guardarse tu nombre y preguntar por ti otras veces, así que si trabajabas bien podías ganarte tus propios fans. Incluso había hombres y mujeres que vivían locamente enamorados de sus jóvenes amantes, repitiendo todas las semanas para hacer realidad alguna fantasía de plástico o para calmar la ansiedad en caso de estar casados. ¡Pobres cautivos emocionales, cuánto dinero se dejaban a final de mes en el pub! Por supuesto, Leona no facilitaba el nombre real de sus trabajadores a fin de protegerlos, ya que algunos eran menores, así que siempre usaba apodos... y apodos era lo único que los desconocidos sabían de sus amores platónicos. Tratar de perseguirnos era como buscar a tu media naranja sabiendo solo su color favorito.

Luego había leyendas de altos ejecutivos que se enamoraban de algún underdog y lo rescataban de aquel antro para llevárselo a vivir bajo el sol de Cincinnati. Esta utopía se terminaba cuando solamente veíamos entrar cerdos al Leviathan, porque, aunque la mayoría jugaran a vestirse con corbata, ninguno era ejecutivo.

—Yo necesito mi dosis de inspiración para trabajar bien —añadí.

—Tú lo único que necesitas es una dosis de esto.

Cherry me mostró una bolsita llena de pastillas y esbozó una sonrisa traviesa; la sonrisa de Cherry era su marca personal. Como por arte de magia, todos los presentes levantaron la cabeza con curiosidad e identificaron las pastillas gracias a los iconos que tenían dibujados. ¡Joder con el canijo de dieciséis veranos!

—Qué callado te lo tenías, cabrón… —rio River, bajando del sillón y arrastrándose hacia el chico para ratonear una pastilla.

Al principio, Cherry se hizo de rogar y se negó en rotundo a abrir la bolsita de éxtasis, pero finalmente acabó repartiendo el contenido con alegría e incluso perdiendo algunas pastillas bajo la tele. Y es que cuando vas colocado de marihuana, tampoco eres capaz de decir que no a algo demasiado tiempo. Todos nos repantingamos a gusto en nuestro espacio, en nuestro territorio, con la clave de la dominación en la palma de la mano y una noche densa y aborregada por delante. Tiré el porro al suelo con desdén y me tragué la pastilla, esperando echar rayos por los ojos de un momento a otro. Estaba amarguísima. Pero… ¿No? ¿Nada?

Tras un rato de expectación, el efecto relajante del cannabis y el estimulante del éxtasis nos provocó un pelotazo a la cabeza que nos dejó paralíticos durante varios minutos. Las voces de los vecinos seguían colándose por la ventana rota del baño.

—Oh, Dios. Qué buena está… —comentó Dean súbitamente.

—Creo que quiero echar la raba, pero el vómito no tiene ni idea de por dónde salir —informó Bengala tras un extraño silencio en el que nadie era consciente de quiénes éramos ni de qué hacíamos allí.

Los underdogs se movían de un lado a otro como si quisieran hacer más de lo que estaban haciendo. La luz parpadeante del techo levantaba sombras terribles sobre los rostros y las paredes. Por un momento nos encontramos todos quietos, mirándonos ávidos como lobos y con los dientes apretados por la tensión. Las mandíbulas nos temblaban del esfuerzo. Eileen comentó el calor que hacía y fue a buscar alguna cerveza al frigorífico; de repente sentíamos la necesidad de bebernos una piscina entera.

Y sin saber cómo, Charles Chaplin dio las doce.

Charles Chaplin era un reloj normal y corriente que había colgado en la pared, tan horriblemente soso que yo había dibujado al actor en la esfera y había cambiado las manecillas por brazos. De manera que ahora era Chaplin quien medía nuestras horas cuando el tiempo se esfumaba, y el tiempo se esfumaba cuando los underdogs fumaban.

De repente, me entraron unas ganas irrefrenables de...

—Necesito dibujar.

De la mano del éxtasis acudieron a mi mente las imágenes de Rembrandt, de los girasoles, de la insuperable Venus de Velázquez. Y literalmente sentí que necesitaba hacer lo mismo, que necesitaba crear arte en ese momento como quien necesita oxígeno. Se trataba de una ansiedad que dolía y arañaba pero que resultaba muy útil, porque después de estos arrebatos era cuando los pintores dejaban sus prodigios de la creación.

—¿Qué…? —empezó a decir Dean, estresado por mi paseo revolviendo cajones y estantes.

—Necesito… dibujar…

Kaiser alzó la cabeza y comenzó a seguirme como un estúpido mosquito detrás de la luz, balanceando la cola de un lado a otro y custodiando cada movimiento. Su intromisión a cada paso que daba y la percepción de gato de Cheshire que llevaba encima no me ayudaron a conseguir mis objetivos fácilmente.

Tropezando con todas las cosas que había sacado de su lugar y que había olvidado recoger, rescaté un papel enorme del fondo de un armario. No recordaba lo que había dibujado en él hasta que no lo lancé al aire para extenderlo.

—¿Qué es eso? —preguntó River, con la filosófica mirada de estar desvelando la verdad de la existencia humana—. Un burro.

—Tú sí que eres un burro —espeté, admirando el enorme dibujo a lápiz de casi dos metros cuadrados—. Es la cabeza de una cebra, ¿no lo ves? Tiene rayas.

—Nosotros también tenemos rayas y no somos cebras. —River señaló un envoltorio con polvos blancos que había encima de la mesa.

—Es precioso —intervino Eileen con los ojillos brillantes. Pero desde su posición apenas podía verse el trazado del lápiz, así que supuse que se había emocionado solo por las dimensiones del papel.

—Es arte —repuse sin modestia alguna. No era prepotencia; sentía el dibujo de una manera tan ajena y novedosa que, hostia, si me hubieran preguntado en ese momento, jamás habría dicho que yo era el autor. Seguidamente encendí la radio del equipo de música a todo volumen, que emitió un sonido metálico y rasposo en el que pudimos distinguir a Green Day.

—Tenemos que cambiar ese cacharro. El microondas suena mejor que él —resopló Liu mientras alzaba el dedo hacia el equipo de música, como para intentar avergonzarlo. Pero el aparato se rio de él con un sonido más turbio, si cabía.

La contestación llegó al instante desde Cherry, de la mano de la letra de la canción.

—«Lay down your arms. Give up the fight».[1]

Liu no tuvo ganas de seguir insistiendo, aunque había captado la connotación.

De inmediato el suelo se llenó de botes de pintura abiertos. Rojos, amarillos, azules, morados. Resecos. Jugosos. Todos invadiendo nuestro espacio con una innegable advertencia de desastre. Y sin acordarme de que algún genio inventó los pinceles tiempo atrás, introduje los dedos en el bote más cercano y me lancé a la complicada tarea de rellenar la cabeza de la cebra.

Poco a poco fui perdiendo el cuidado y acabé haciendo trazos más desiguales, mezclando la pintura de unos botes a otros por error. Los colores se unieron sin sentido alguno, pero con innata combinación, como una buena rima que te sale sin pensarlo. El éxtasis se llevó toda razón y siguió dirigiendo mis dedos. Lejos de querer pararlo, mis sentidos acentuados quisieron girar también alrededor de aquella explosión de colores mientras escalofríos agradables me erizaban los pelos de los brazos.

—No… Hayden, deja de moverte. Me estás mareando.

—Déjale al chico. Imagínate que falsifica a uno de los grandes. O mejor aún, imagínate que pinta un cuadro fascinante. Imagínate que se hace famoso y nosotros ricos —murmuró Dean con aire soñador.

Había dos cosas de las que estaba seguro. La primera era que estaba muerto por dentro. Que había perdido toda capacidad de sentir y que cuanto más perdía, menos me importaba. La segunda era que lo único que podía rescatarme un poco de este abismo era la inspiración, y que esta solo podía proporcionármela la droga y las obras de arte. Una combinación bellamente letal.

—El arte se valora según quien lo mire, no según quien lo pinte. No voy a conseguir nunca un reconocimiento suficiente como para darme de comer —contesté con los ojos fijos en el dibujo.

—Bueno, pues imagínate que robamos un cuadro. Uno de otra persona que ya sea famosa, como esos que vas a ver a la National Gallery.

—Sí… imagínate.

Sorbí la nariz y me froté el rostro con la mano. Me encontré sonriendo como un iluso, como un fracasado. Un estúpido con la cara manchada de colores.

Aquel cúmulo de gamas y sensaciones se dirigió hacia un magnánimo vórtice allí donde estaba el ojo de la cebra, y quise mezclar tantos colores que me acabó quedando un círculo grueso y de color parduzco. Quizás había roto el papel, quizás el universo había quebrado en ese lugar… pero no me importaba. Aquel punto central era ideal, profundo; un ojo carismático en el cual podía fundirme y perderme a mí mismo. Era donde todo el amasijo de colores cobraba sentido.

En ese instante tenía una energía desbordante, pero mi cerebro estaba terriblemente cansado. Satisfecho, molido, mareado, giré sobre mis talones y me tropecé con Kaiser, cayendo de espaldas sobre el dibujo aún latente y manchándome la camiseta y el pelo. Ojalá pudiera fundirme con el arte. Dejar de ser Hayden y ser cebra de colores.

Miré hacia el techo, hacia el infinito. Más allá de él. Podía ver las estrellas.

—One, twenty one guns… —coreó Eileen, con aquella voz suave y melódica como la de un pajarito. Como la de un colibrí.

«No, Billie. A veces ni veintiún pistolas son suficientes…», pensé con un fuerte retortijón de tripa. La cabeza me daba vueltas y la visión se me emborronaba como cien mil tormentas.

A mi lado, Kaiser volcó un bote de pintura roja por accidente. Ni por asomo se me ocurrió preocuparme por la mancha que se iba a quedar pegada al suelo para siempre, ni por el maldito perro que ahora la extendía por toda la habitación y se paseaba por la cebra dejando huellas rojas. Tampoco me importó si daban un toque salvaje al dibujo o lo estaban estropeando, pues ahora mismo me sentía en el paraíso tras aquella brutal explosión de arte. Como si hubiera echado una meada monumental.

Giré la cabeza inexpresiva, lenta como una muñeca diabólica, y descubrí con placer que el porro que había tirado antes estaba junto a mí medio apagado y lleno de pelos de perro. Lo cogí pausadamente y me lo llevé a los labios para revivirlo, en una fuerte calada que dejó sin aire la habitación.

Cuando expulsé el humo blanco, supe que una porción más de alma se me había escapado con él.

Entonces cerré los ojos y esperé un buen viaje.

[1]Baja tus brazos, renuncia a la lucha.

Capítulo 2 Cambiar perro por gato nunca sale barato

El día siguiente amaneció lloviendo, como era habitual en la ciudad victoriana. El cielo se desdibujaba con las aguas grises del Támesis, pero las nubes eran unos chiquillos violentos que soltaban su amenaza y se largaban enseguida.

Aquel sábado nos despertamos con dolor de tripa y un martilleo galopante en la cabeza, apestados por cierto olor agrio que pronto identificamos como vómito. Bengala reconoció su desliz y fue el primero en mover el culo. La visión del imponente negro fregando sus fluidos resecos no auguraba una buena mañana.

Poco a poco nos fuimos activando el resto, como muñecos rotos a los que acababan de dar cuerda. Especialmente yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano por mantener el equilibrio con dignidad, mientras recogía la cebra y los botes de pintura. No me molesté en limpiar la mancha roja, sabía que se había aferrado al suelo para siempre.

—¿Quién quiere una cerveza? —preguntó Eileen desde la cocina.

Enseguida negamos horrorizados, reviviendo las náuseas solo con pensar en llenarnos la tripa de ese líquido amargo. Pero al final no sé qué pasó, que cuando Chaplin dio las once de la mañana todos habíamos acabado en el salón, desayunando unas latas de Carlsberg con varias bolsas de Cheetos.

Como solo había un baño en la casa, tuvimos que aguantar nuestro turno de ducharnos y evacuar como buenos compañeros que éramos: peleándonos a empujones y apretándonos la entrepierna para no mearnos encima. Luego cada uno demostró fidelidad a su ritual mañanero: Eileen se recogió el pelo en un moño que a Audrey Hepburn le hubiera encantado, River se lo mojó y sacudió de la misma manera que Kaiser cuando sale de un lago, Dean se recortó la barba pelirroja con todo el cuidado del mundo y Cherry se puso la capucha de la sudadera, al estilo de esos adolescentes con pinta de tristes y peligrosos. Cuando por fin estuvimos listos para salir, nos despedimos del perro y emprendimos el camino hacia el Underground que nos llevaba al Leviathan.

El viaje transcurrió lento y monótono. La tierra se abrió en un bostezo inmenso para dejarnos salir; en el exterior el cielo se había despejado. Luego recorrimos las sórdidas calles del Soho, que ahora estaban tranquilas y silenciosas como un león dormido, a excepción de los jóvenes que habían decidido pasar el sábado de cervezas o los que estaban empezando a despertarse tras un viernes de borrachera. Otra cosa no, pero los ingleses nos llevábamos bien con cualquier vaso que tuviera alcohol.

Mantuvimos nuestro paso firme de trabajador digno; apenas unos muchachos, pero con la piel curtida de espantos. Bengala, Tigre, Cherry, Colibrí, Dragón, Perro Mojado y Gato Negro. Casi parecíamos más una tribu de indios que un grupo de putas.

Levantando miradas de soslayo por los londinenses que ya nos conocían y siendo ignorados por los turistas que no, rápidamente nos encontramos con la fachada oscura y acogedora del pub en el que trabajábamos. Una pequeña bandera de colores en su puerta promovía la libertad sexual, como la mayoría de locales del Soho, y encima de ella estaba escrita la palabra Leviathan junto al dibujo de una piraña de neón. Siempre encendida. Si la piraña se apagaba significaba que la noche había muerto. En un cartel bastante más pequeño se podía leer Leona W. & Underdogs. Aquella era nuestra tripulación, bajo el nombre de nuestra capitana.

Como siempre solía pasar, Leona nos recibió con los brazos abiertos en cuanto entramos, y luego nos dio un sopapo a cada uno por haber llegado tarde.

Leona Walker tenía un carácter aún más prominente que su corpachón, y eso que era una mujer grande en todos los aspectos. Fuertota, de gigantescos pechos y voluminosas curvas, morena y portadora de kilos de maquillaje que no necesitaba. Esa mujer de cincuenta años tenía el mayor sex-appeal que había visto jamás en un adulto; se notaba a la legua que en su juventud había sido un bellezón risueño, hablador y de los que enseña más chicha que ropa. Nadie sabía si se debía a la experiencia o le venía ya de fábrica, pero Leona tenía una potencia y una capacidad para llevar las riendas que casi asustaba. Había nacido para ser líder.

—Bueno, al parecer, alguno por aquí se ha tomado unas vacaciones bastante liberales, así que me gustaría recordaros que aparte del objetivo de llegar a fin de mes, tenéis algo llamado compromiso… con este pub.

La mirada castaña de Leona se clavó específicamente sobre mí, desviando yo la vista como si la cosa no fuera conmigo.

—Hayden. No mires para otro lado, que te conozco. No sé cómo lo haces, pero tú eres uno de los pilares principales de este barco. La gente viene y pregunta por ti, y cuando no estás se van y vuelven al día siguiente. ¿Y qué les digo yo? Si evitas tu trabajo estarás perdiendo seguidores, y por tanto los estaré perdiendo yo. Y eso no puedo permitirlo.

La conversación había adquirido un tono serio que mis amigos intentaron rehuir, pero al final Leona me cogió del brazo y me arrastró de allí con la excusa de invitarme a una cerveza. Después de haberla desayunado prefería cortarme la cabeza antes que tomarme otra, pero negarse a una «invitación» tan hitleriana no era una opción inteligente.

—Hayden, querido, ¿te pasa algo? ¿Acaso quieres dejar el trabajo?

Negué con la cabeza, viendo el alivio reflejado en sus ojos.

—Entonces… ¿qué es, cariño?

Iba a contestar alguna excusa idiota cuando la puerta del pub se abrió en ese instante. La conversación se vio interrumpida por un ruidoso grupo de chicas que entraron en el Leviathan vestidas de punta en blanco, y todas las miradas se dirigieron hacia ellas, porque a esas horas no había otra gente a la que mirar. Ignorando a los pobres diablos que tenían colgados de sus traseros y escotes, vinieron directamente hacia Leona en cuanto la divisaron.

—¡Hola! ¿Es usted la encargada del pub? —preguntó una pelirroja, con unos aires tan extrovertidos que metían el dedo en el ojo.

—Esa soy yo. Leona Walker.

—Bien. Mira, nuestra amiga se va a casar mañana y está esperando ahí fuera con los ojos vendados. Hemos pensado que a una despedida de soltera siempre le viene bien un hombre que esté dispuesto a quitarse ropa… y he escuchado que aquí tenéis unos dioses griegos de muy buena calidad. ¿Podemos alquilar uno para todo el día?

«Alquilar es para los pisos, pulga estúpida; las personas se contratan».

—No veo por qué no, siempre que vengáis bien provistas de dinero. Os aviso que no os saldrá barato.

—Estamos dispuestas a escuchar el precio sin desmayarnos.

—Veamos, qué hora es… La una, y podemos prestarte a uno de nuestros chicos hasta las siete de la mañana. ¿Bien? Serían dieciocho horas, a sesenta libras la hora, precio-compañía… Os saldría por unas mil ochenta libras.

—¿Mil qué…?

—¡Jesús, que caro!

—Menos mal que somos un montón; con esto Danielle puede darse por satisfecha.

—Saldría a poco más de cincuenta libras cada una. Está asequible.

—Joder. Yo es que con eso me alquilaba un macizo de estos para mí sola.

—¡Doreen! No seas viciosa. ¿Qué hay de tu pobre Frank?

—Frank puede esperar. De momento hay que darle el sí a esta mujer.

Viendo cómo estaba el percal, procuré escabullirme en silencio para reunirme con mis colegas, pero Leona me impidió el movimiento fugazmente agarrándome del hombro.

—Tenéis suerte, queridas. Él puede satisfacer vuestra petición de buena gana.

Algo rechinó en algún rincón de mi mente.

—Jefa… —comencé a susurrar—. Creo que hay otros más capacitados que yo para este tipo de…

—Por supuesto que los hay, pero por si no has captado mi indirecta, ellos sí cumplen sus horas. No tengo por qué mandarles más trabajo.

Aunque pareciera un local roñoso y miserable, dentro del Leviathan había una jerarquía y unas funciones perfectamente claras. Leona tenía una serie de underdogs que, ya fuera por su veteranía o por obediencia, eran de mayor estima y confianza que otros. Esos tipos estaban por encima del resto y podían evitar un poco el trabajo sucio, igual que el jefe de una pescadería evita mancharse las manos, aunque la mayoría de las veces era a costa de un «servicio exclusivo» que hacían para la propia Leona. Unas veces era porque la jefa les tenía cariño, otras porque le apetecía divertirse por unas horas. Pero por un motivo u otro, al final Leona no era la única que se aprovechaba de los privilegios del liderazgo.

Y en ese punto de inflexión me encontraba yo; demasiado apetitoso como para ignorarme, pero demasiado rebelde como para confiar en mí. Tan pronto Leona me llamaba a su despacho para empotrarme contra el escritorio como me regalaba su indiferencia durante meses y me ordenaba los encargos más burdos para no tener que verme. Una estrategia para insinuar mi colaboración, pero sin que se me subiera a la cabeza el éxito. Creía saber por qué hacía eso: todavía sentía curiosidad por mi carácter y me ponía a prueba para conseguir someterme. Lo cierto es que nunca me había llevado bien con las órdenes y, a fin de cuentas, lo más importante en un negocio es lograr que tus seguidores te sigan con los ojos vendados.

El resto de underdogs estaban especializados en lo que mejor sabían hacer; así era como Leona distribuía los encargos para satisfacer al cliente. Colibrí, por ejemplo, era dulce y delicada; todo lo contrario a la bestialidad de Bengala. Así ya sabías a quién buscar dependiendo de si querías una sesión dura de dominación o comerte a una niña con cara de corderito.

Cherry y otros cuantos eran sadomasoquistas, Lady era travesti, Víbora era stripper y se dedicaba a restregarse una serpiente que tenía mientras bailaba… y después había underdogs con fetiches muy variados: a Camaleón le iban los disfraces y los juegos de rol, Roja prefería hacerlo en lugares públicos, a Libélula le gustaba usar juguetes y Abril era especialmente buena con las manualidades.

Pero también había underdogs de carácter paciente y manso, que normalmente hacían compañía a las señoras mayores que requerían los servicios de Leona. Esos cayos malayos solían buscar a alguien a quien contar sus cotilleos mientras les llevaban la compra hasta casa, y se conformaban con pagar solo por eso, porque estaban todas forradas, las putas viejas.

Para rebasar el género, había también un tipo de underdogs de alta clase; jóvenes que habían ido a parar a las manos de Leona por motivos de apatía existencial y que usaban el dinero para pagarse una carrera o unos caprichos demasiado caros. Eran los denominados scorts o call girls, que consistían en unos pocos afortunados que cobraban cantidades astronómicas por hacer un servicio exquisito que, en la mayoría de los casos, consistía en hacerse pasar por hijos, sobrinos y amantes de los clientes en algunos eventos sociales. En total eran unos seis jóvenes. No iban al Leviathan, no se drogaban, no bebían… y se cuidaban bastante. Eran cultos, educados y no se juntaban con el resto de underdogs. De hecho, si tenían a Leona Walker de intermediaria era solo para no mezclarse personalmente con esta “sociedad sumergida”.

Yo no me encontraba en ninguna de esas secciones, por lo que era obvio pensar que un underdog más cálido como Camaleón sería mejor para este encargo. Pero cuando fui a replicar, la mirada firme de Leona descolocó cualquier argumento. No admitiría un no por respuesta después de todas las horas que había faltado.

—¿Tú? Pero si eres un niño —murmuró la pelirroja alzando las cejas.

Bueno. Era cierto que no medía dos metros, ni tenía una barba de leñador, ni el cuello como una percha, ni los músculos de un culturista, ni el poderoso atractivo de un cuarentón millonario. Era cierto que no era un Hugh Jackman, pero si había algo que no me faltaba era unas agallas de pez y un orgullo estratosférico.

—Soy Gato Negro y en este pub no entran los niños.

Como para enfatizar mis palabras, levanté mi camiseta osadamente para enseñarles el torso duro. Leona se quedó satisfecha con la cara de perras en celo que pusieron las tías y sacaron el dinero inmediatamente.

—¿A quién…?

—A mí —intervino la jefa antes de que yo pudiera hablar, tomando los billetes. Luego las tías centraron su atención en mí.

—¿Cuántos años tienes, cariño?

Sus ojos ávidos estaban clavados sobre mi cuerpo, analizándome con traviesa curiosidad.

—Veinte.

—Ay… Aún estás tierno. —Y se echaron a reír cual arpías merodeando a una presa.

Omití una expresión de desprecio. Esas tías tenían dos o tres años más que yo y ya se creían unas profetas solo porque la furcia de su amiga se iba a casar. Estaban en esa fase de la vida en la que se lían a dar consejos y se creen que pueden llamar crío a todo el mundo.

De la mano me arrastraron hasta el exterior del pub, escuchando los comentarios burlescos que me enviaban mis compañeros desde la barra. Pero la verdad era que estaban celosos, no había más que verlo en sus caras. Normalmente teníamos que tratar con borrachos, gordos, depravados, sádicos, desesperadas, viejas, reinonas operadas, guarras y locas. Pero de vez en cuando el karma nos bendecía con alguna fémina buenorra con las peras asomando por el escote. Todos sabíamos que cumplir tus horas con un grupo de viejas chochas o con un harén de ciervas alteradas… no era ni parecido.

Pero mis buenas expectativas cambiaron cuando la pelirroja me detuvo en la puerta, antes de llegar al grupo de tías en cuyo centro había una con los ojos vendados. Sus maliciosos comentarios a voz en grito parecían invocar al diablo. Enfrentar a semejante séquito, aunque fuera de mujeres bonitas, ahí pavoneándose y puteándose en su medio natural, era una acción digna de héroes. Yo os juro que en las despedidas de soltera las mujeres se transforman en monstruos.

—Tienes que ponerte esto.

La pelirroja, que se llamaba Annie, me tendió una correa de cuero y unos bultos forrados en pelo.

—No pienso disfrazarme de perro —espeté entonces, con aquel instinto primario de evitar el ridículo que todo macho tiene. Annie no se atrevió a desafiarme… o, al menos, no hasta que se acordó de las mil pelas que había pagado por mí.

—Póntelo o me quejaré ante tu jefa. Cuando te quedes de patitas en la calle y te estés muriendo de hambre como un perro lamentarás que eso no sea un disfraz.

Ahí estaba. La maldad innata de las mujeres, con su famosa lengua más afilada que una navaja. Al menos los hombres éramos más sencillos en ese aspecto: le dejabas un ojo morado y fuera.

El resto de tías que acompañaban a Annie no se atrevieron a hablar. No tenían ni la más remota idea de cómo tratar con un curtido superviviente de las calles o no tenían cojones de hacerlo. Aquella pelirroja pequeñita pero matona parecía ser la única con agallas.

Así que, con una turbia mirada de desprecio, me ajusté el collar de pinchos en el cuello, del que colgaba una larga cadena a modo de correa. La sudadera grisácea consistía en un par de orejas de perro en la capucha y un rabito peludo en la parte de atrás.

—¿Ya puedo mirar? —voceó la chica de ojos vendados, sin saber por qué sus acompañantes se habían quedado calladas.

Annie me dio el visto bueno con una seña y retiró el pañuelo a su amiga.

—¡Sorpresa! —berrearon todas al unísono, antes de empezar a reír como locas. Al instante comenzaron los tirones en la ropa y los comentarios malvados. Parecían un aquelarre de brujas en plena enajenación mental.

—¡Es para ti!

—¡Todo tuyo! ¡Por un día!

—¡A ver lo que haces! Te vamos a vigilar.

—¡Sí! O Louis se pondrá celosito…

—¿Cómo se llama? —preguntó la prometida.

De repente guardaron silencio, mirándome a la expectativa. Y como contestar que me llamaba Gato Negro con esas pintas me pareció una sublime estupidez, respondí:

—Hayden.

—Bien, Hayden. A partir de ahora y hasta las siete de la mañana, vas a ser el perro de Danielle. Y como buen perro tienes que obedecer todo lo que ella te diga —aclaró Annie autoritariamente, ganando confianza ahora que me había relegado de posición. Cogió la cadena que colgaba de mi cuello y se la tendió a Danielle.

—Vamos a probar. Hayden, siéntate —impuso la chica, con cara de ejecutivo frente a un becario. Y ante los veinte pares de ojos tuve que agacharme y sentarme en el suelo. Aquello debió hacerlas mucha gracia, porque empezaron a aplaudir como las focas y decir incoherencias con voz de pito. Me sentía un poco humillado, pero también tenía la sensación de ser la única persona normal del grupo. Irónico teniendo en cuenta que estaba vestido de chucho.

—Hayden, la patita —pidió ahora Danielle. La reacción general se repitió cuando le tendí la mano lentamente, aunque esta vez la chica pareció más calmada y usó ese gesto para estrecharme la suya y ayudarme a levantarme.

—Bueno, ¿y cuál es el plan ahora, chicas?

—Pues es obvio, ¿no?

—¡¡Nos vamos de compras!!

Fue un misterio de la vida que todas estuvieran de acuerdo. Puse los ojos en blanco. ¿Cuánto dinero pensaban gastarse hoy? Las inglesas eran un pozo sin fondo.

Mi día como underdog comenzó de una manera bastante patética y deprimente, acompañando a esa tribu de locas que no hacían más que reír y berrear comentarios soeces sobre mí. Decidieron coger un autobús para ir a Harrods y pasé la mayor vergüenza de mi vida cuando antes de entrar le preguntaron al conductor que si podían subir perros. El señor me dirigió una mirada de compasión y comprendió que toda aquella parafernalia se podía resumir en tres temidas palabras: despedida de soltera. Las veinte tías fueron pasando al fondo del vehículo empujando y molestando a los pasajeros, y encima era yo el que iba repartiendo sorrys a las malas caras como si fuera el único decente del grupo.

En medio del trayecto decidieron bajarse antes de Harrods e ir a comer al Hard Rock Cafe, que además de ser el único de Londres, era el más antiguo del mundo. Genial, pues ya lo que me faltaba. El Hard Rock siempre estaba a rebosar de gente; camorristas que te saboreaban en cuanto vestías diferente y te pedían fotos como si fueras un mono de feria. Prefería mil veces comer en un mugriento BBQ lleno de borrachos abonados a las cervezas, aunque no tuviera la guitarra de los Sex Pistols colgada en la pared.

Como si mi jornada no pudiera empezar peor, me vi forzado a pasar por una de las calles más turísticas de Londres sin camiseta, vestido de perro y siendo arrastrado de la correa por el aquelarre de féminas. Un desfile estrambótico que nada encajaba con el estilo elegante y lleno de jardineras recortadas de la avenida. Ingleses y extranjeros se quedaban mirándonos con curiosidad, en su mayoría sonriendo y otros grabándome con descaro. Incluso alguno me lanzó un piropo. Qué detalle.