Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die einen spielen Lotto, obwohl sie davon aus- gehen, ohnehin nie etwas zu gewinnen, die anderen malen sich jede Woche ein neues Leben aus. Anton Gruber, genannt Toni, kennt sie alle. Ihm gehört ein kleiner Kiosk in Köln: Zeitungen, Schokoriegel, Lotto-Annahmestelle. Toni selbst ist Optimist, glücklich aber ist er nicht. Was ihm fehlt, da sind sich die Männer seiner Tippgemeinschaft Jackpott einig, ist eine Frau. Und weil man die nicht im Lotto gewinnen kann, soll Toni online daten. Womit Erol, Sebastian und Tom nicht gerechnet haben: dass Toni dabei zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird. Es fängt harmlos an. Toni trifft Frauen, die entweder sehr viele Katzen oder gar kein Geld haben, und will aufgeben. Dann lernt er Greta kennen. Und plötzlich kann sich selbst Toni ein ganz anderes Leben vorstellen, endlich scheint auch er mal Glück zu haben. Nur ist es damit schnell wieder vorbei. Als Greta nicht zu ihrer Verabredung auftaucht und überhaupt wie vom Erdboden verschluckt ist, wird aus der Tippgemeinschaft eine ganz besondere Ermittlertruppe und Tonis Kiosk zur Ermittlungszentrale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

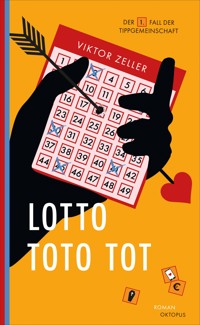

Viktor Zeller

Lotto Toto tot

Der erste Fall der Tippgemeinschaft

Roman

Oktopus

1

Der Wecker klingelte. Ein sirenenartiger Alarm, der Toni jeden Morgen – außer sonntags – um 6:15 Uhr aus dem Schlaf riss. Irgendwo hatte Toni gelesen, dass ein sanftes Erwachen gut für das Herz, den Kreislauf und die Psyche sein soll. Vogelgezwitscher, Klaviermusik oder Kinderlachen wurden als Wecktöne vorgeschlagen, vielleicht sollte er das mal ausprobieren.

Toni schaltete den Wecker aus, ging in die Küche und knipste die Kaffeemaschine an. Er bereitete immer schon am Abend alles vor. Während der Kaffee kochte, machte sich Toni fertig: Zähne putzen, Gesicht waschen, rasieren. Seine Haare waren schon seit vielen Jahren grau, aber dicht und glänzend. Er träufelte ein bisschen Haaröl auf seine Kopfhaut. Dann zog er sich an. Weiße Unterwäsche. Eine hellbraune Hose, ein blau kariertes Hemd, braune Socken, braune Schuhe. Alle seine Anziehsachen waren blau oder braun. Er mochte blau und braun – oder hatte es irgendwann einmal gemocht.

Toni Gruber war 56 Jahre alt. Einzelkind. Unverheiratet, kinderlos. Seine Eltern waren schon lange tot. Tonis Mutter starb, als er noch ein Kind war. Die einzigen Erinnerungen an sie stammten aus den Erzählungen seines Vaters. Als Toni 28 war, starb auch sein Vater. Prostatakrebs.

Toni erbte das Haus inklusive des Ladenlokals, das sich im unteren Stockwerk befand: Grubers Tabacchi. Tonis Vater hatte den Laden nach einem Italienurlaub von Grubers Laden in Grubers Tabacchi umgetauft. »Es klingt internationaler, bedeutender«, hatte er gesagt. Tonis Vater wäre gern mehr als ein Ladenbesitzer gewesen. Bedeutender. Wie etwas klingt, war Tonis Vater wichtig gewesen. Er hatte es nicht ausstehen können, dass aus seinem Sohn Anton ziemlich schnell der Toni geworden ist.

Oben befanden sich die Wohnräume. Die Küche, zwei Bäder, drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Balkon. Das Haus benötigte dringend eine Generalüberholung. In den Bädern roch es nach Kanalisation, das lag an den alten Rohren. Die Zimmer müssten tapeziert und gestrichen, Dach und Fenster erneuert werden. Das Haus glich einem alten kranken Mann – einem verschuldeten, alten kranken Mann. Zwei Hypotheken lasteten auf dem Gebäude.

Um 6:30 Uhr trank Toni seine erste Tasse Kaffee.

Um 6:34 Uhr goss er noch einmal nach und verbrachte – samt Kaffee – die nächsten acht Minuten auf dem Klo.

Um 6:43 Uhr schaltete er die Kaffeemaschine aus, schloss die Wohnungstür ab und ging nach unten.

Er knipste das Licht in seinem Laden an. Tabakwaren, Zeitschriften, Lottoannahmestelle, Schreibwaren.

Vier Regalreihen in der Mitte und jeweils zwei an den Seiten säumten den quadratischen Raum. Hinten befand sich die Ladentheke. In der linken Ecke stand Tonis Schreibtisch. Vor dem Schreibtisch eine Dreierreihe Flugzeugsitze, die das Reisebüro, das sich einst auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden hatte, Toni vermacht hatte, als es pleitegegangen war.

Pleitegehen war das Schicksal vieler einst etablierter kleiner Geschäfte. Zwei Blumenläden hatten zugemacht. Von den vier Bäckereien hat eine überlebt. Frau Werners Gemischtwarenladen war der erste, der von einem Tag auf den anderen verschwunden war. Toni erinnerte sich, dass er an einem Montag bei Frau Werner Milch gekauft hatte, und dienstags, als er Eier kaufen wollte, ein handgeschriebenes Schild im Schaufenster hing:

Liebe Kunden,

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich mein Geschäft aufgebe. Ich bedanke mich für Ihre Treue.

L. Werner

Toni hatte einen Kloß im Hals gehabt, als er Frau Werners Botschaft gelesen hatte. Frau Werner war eine Instanz in der Nachbarschaft gewesen. Ein Kölsches Urgestein. Karneval dekorierte sie den Laden mit Luftschlangen und Ballons. Ihr Matrosenkostüm legte sie erst am Aschermittwoch ab. Die Kinder bekamen Kamelle, die Erwachsenen Bützchen. Frau Werner spürte, wenn jemand Sorgen hatte, und sie konnte einen dazu bringen, sein Herz in dem kleinen Geschäft auszuschütten. Ihr Rezept für Hühnersuppe war legendär. Neben Lebensmitteln konnte man auch andere nützliche Dinge bei ihr erwerben. Knöpfe und Stricknadeln. Sie wusste, wie man hartnäckige Flecken aus Hemden entfernt. Wenn man Frau Werners Laden verließ, fühlte man sich besser oder man war klüger.

Bis Mitte der neunziger Jahre lief Grubers Tabacchi gut. Aber schon lange kauften die Leute Zeitschriften und Zigaretten in den großen Supermärkten. Früher war das Schreibwarensortiment vielfältig gewesen: Schulhefte – liniert, kariert, blanko. Ringblätter, Malblöcke, Füller, Stifte, Wasserfarben, Heftordner, Radiergummi, Locher. Alle Schulkinder hatten ihre Utensilien bei ihm gekauft. Jetzt bestellten sie die Sachen im Internet. Das war billiger. Und so ließ Toni die Schreibwaren auslaufen. Es gab noch eine Kiste mit Restbeständen, aber selbst die stark reduzierten Sachen wollte niemand kaufen. Vielleicht, weil die Zeit die Hefte leicht verschmutzt und die Wasserfarben zum Bröckeln gebracht hatte. Jedes Mal, wenn Toni an der Kiste vorbeiging, dachte er, er sollte das Zeug wegschmeißen oder verschenken. Aber er tat es letztendlich doch nicht.

Ein anderes Relikt aus der guten alten Zeit war der Grußkartenständer. Einst waren es fünf Ständer gewesen, und kein Tag war vergangen, an dem Toni nicht mindestens zehn Geburtstagkarten mit lustigen Tiermotiven oder Trauerkarten verkauft hatte. Und unzählige Weihnachtskarten im Dezember. Entweder haben die Menschen aufgehört, Grüße mit der Post zu verschicken, oder sie bestellten auch ihre Karten online.

Doch irgendwie schaffte Toni es, zu überleben.

Manchmal blieben einige der Regale und Zigarettenfächer leer, weil er nicht genug Geld für neue Ware hatte. Und manchmal konnte Toni nicht einschlafen, weil er Zahlen überschlug und darüber nachdachte, was er anders, besser machen könnte. Den Laden zu schließen, noch mal neu anzufangen, war nie eine Option für ihn gewesen. Der Laden war mehr als ein Geschäft, er war ein Teil von Toni.

2

Heute war Freitag. Der einzige Tag in der Woche, an dem Toni durchgehend geöffnet hatte. Sonst schloss Grubers Tabacchi von 13 bis 15 Uhr. Mittagspausen waren aus der Mode gekommen, aber Toni brauchte seine Pause. Nur nicht freitags. Da brach das Lottofieber aus, und man konnte nicht einfach zumachen. Die Umsätze waren zu gut.

Toni füllte die Fächer mit den Lottoscheinen auf, wischte die Ladentheke ab und legte Wechselgeld in die Kasse.

Um 6:59 Uhr schaltete er die Außenbeleuchtung an, und um Punkt 7 Uhr schloss er die Tür auf.

Manchmal musste er Stunden warten, bis der erste Kunde kam, aber nicht freitags. Um 7:04 Uhr ging es los. Lotto. Lotto. Lotto.

»Toni, sag mir die Zahlen.«

»Herr Gruber, wenn ich sechs Richtige habe, kriegen Sie was ab.«

»Am besten spiele ich noch einen Schein.«

»Einen Quicktipp, Herr Gruber.«

Lottospieler konnte man in zwei Gruppen einteilen. Die Pessimisten: »Ich weiß gar nicht, warum ich spiele, ich gewinne ja eh nicht.« Und die Optimisten, die bis zur Ziehung in Gedanken viele Millionen Euro ausgaben, Autos, Häuser und Schiffe kauften, in ferne Länder reisten und endlich schuldenfrei waren.

Toni gehörte zu den Optimisten, doch waren seine Träume bescheiden: das Haus renovieren und die Hypotheken abbezahlen. Er hatte ein Auto, und wozu brauchte er ein Schiff? Reisen? Wenn Toni sich sein reisendes Ich vorstellte, sah er sich auf einem Kamel allein durch die Wüste reiten. Glücklich war dieser Toni nicht, er schwitzte und hatte Angst.

Mehr als den Traum von der Hausrenovierung mochte Toni den Akt des Spielens. Das Ausfüllen der Scheine mit seiner Tippgemeinschaft. Die Tippgemeinschaft Jackpot gab es seit einem Jahrzehnt. Zuerst waren sie zu zweit gewesen: Toni und Erol Ölmez, Taxifahrer. Dann stieß der Zahnarzt Sebastian Thiele dazu und schließlich, vor drei Jahren, das letzte und jüngste Mitglied Tom Seibert, ein arbeitsloser Werbetexter. Ohne Lotto hätten sich die vier nie gefunden, ihre Leben waren zu unterschiedlich. Mittlerweile waren sie Freunde.

Jeden Freitag saßen sie zusammen in Tonis Laden. Erol, Sebastian und Tom auf den Flugzeugsitzen, Toni auf seinem Schreibtischstuhl. Sie spielten 30 Dauerscheine und füllten mindestens 20 weitere aus.

Auch an den anderen Tagen schauten die drei bei Toni vorbei, auf eine Tasse Kaffee, eine Zigarette. Es passierte regelmäßig, dass sie alle vier aufeinandertrafen – an einem Montagnachmittag oder Donnerstagabend. Aber nur Freitag, 18:30 Uhr, war gesetzt. Dann schloss Toni die Tür ab, schaltete die Außenbeleuchtung aus, und Grubers Tabacchi gehörte der Tippgemeinschaft Jackpot.

3

»Wer will noch ein Bier?«, fragte Tom.

»Ich«, sagten die anderen.

Tom ging in das Hinterzimmer, das durch einen Vorhang aus braunen Plastikperlen vom Laden getrennt war. Hier gab es einen Kühlschrank, eine Kaffeemaschine, eine Toilette. Zwei Schränke, in denen Tonis Angelausrüstung, Werkzeug und die Wintermäntel seiner Eltern lagerten. Tonis Vater hatte die gesamte Garderobe seiner verstorbenen Frau in die Kleidersammlung gegeben, nur die zwei Kaninchenfellmäntel hatte er in den Schrank im Hinterzimmer gehängt. Als sein Vater starb, hatte Toni seine gesamte Garderobe in die Altkleidersammlung gegeben, nur die zwei dunkelgrauen Wintermäntel hatte er in den Schrank im Hinterzimmer gehängt. Manchmal fragte Toni sich, ob wohl irgendjemand seinen Wintermantel hier aufhängen wird, wenn er tot ist.

Die Tippgemeinschaft fühlte sich zu Hause in Tonis Laden. Sie wussten, wo das Bier stand und wie man die Toilettenspülung austrickste. Toni gab eine Runde Zigarillos aus. Montecristo Mini. Und wie immer sagte der Zahnarzt Sebastian: »Eigentlich rauche ich nicht«, und zündete sich ein Zigarillo nach dem anderen an.

Tom kam mit vier Flaschen Gaffel Kölsch zurück. Die Männer prosteten sich zu. Rauchend und trinkend begannen sie, die Lottoscheine auszufüllen.

»Ich habe gestern Nacht geträumt, dass wir gewinnen«, sagte Tom.

»Hast du auch Zahlen geträumt?«, fragte Erol.

»Jup.«

»Dann sag mal an.«

»Ich kann mich nicht mehr erinnern«, sagte Tom.

Die anderen lachten.

»Gleich nach dem Aufstehen wusste ich sie noch.«

»Warum hast du sie nicht aufgeschrieben?«, fragte Toni.

»Wollte ich, aber dann kam meine Mutter rein und hat rumgebrüllt, wegen … ist ja auch egal.«

»Du bist zu alt, um noch bei deine Mutter zu wohnen«, sagte Erol.

»Wieder«, sagte Tom, »wieder zu wohnen. Und es heißt deiner Mutter.«

»Oh, fang nicht an wie Gülen. Gülen werden immer schlimmer mit Verbesserungen. Und die Mädchen auch«, sagte Erol. »Nur Berkan lassen misch in Ruhe.«

»Erol hat recht«, sagte Sebastian. »Du bist zu alt, um bei deiner Mutter zu wohnen. Noch oder wieder spielt keine Rolle.«

»Hackt doch nicht alle auf dem Kleinen rum«, sagte Toni.

»Aber stell dich vor, das waren die richtige Zahlen, dann ist der Kleine schuld, dass wir nicht gewinnen Jackpot.«

»Stell dir vor … richtigen Zahlen … wir den Jackpot nicht gewinnen«, sagte Tom ganz leise.

»Oder auch nicht«, sagte Sebastian.

»Wie meinst du?«, fragte Erol.

»Es war ja nur ein Traum.«

»Aber wir haben gewonnen«, sagte Erol.

»In Toms Traum«, sagte Sebastian.

»Ja«, sagte Erol.

»Traum, nicht Prophezeiung.«

»Aber …«, Erol hielt inne. »Okay, vielleicht wird Traum nicht wahr.«

»Genau.«

»Aber vielleicht schon«, sagte Erol und lachte.

»1, 2, 3, 4, 5, 6«, sagte Tom.

»Was?«

»Das waren die Zahlen, jetzt fällt es mir wieder ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6.«

»Klingen nicht wie Gewinnerzahlen, aber nehmen wir«, sagte Toni.

»Kommen niemals«, sagte Erol, »Verschwendung.«

»Aber stell dir vor, das sind die richtigen Zahlen, und wir spielen sie nicht«, sagte Toni. »Dann ergeht es uns wie der dicken Karen.«

Sie alle kannten die Geschichte von der dicken Karen. Jahrelang hatte sie jeden Samstag den gleichen Schein gespielt. Drei Reihen mit Zusatzzahl. Die dicke Karen hatte mit ihren Brüdern in einer der Sozialwohnungen nicht weit von Grubers Tabacchi gewohnt. Ein einziges Mal hatte Karen ihren Schein nicht gespielt und das Lottogeld für Gyros mit Fritten ausgegeben. Und dann kamen ihre Zahlen. Die dicke Karen war zuerst traurig, dann wütend, und schließlich ist sie verrückt geworden. Richtig verrückt. Ihre Brüder mussten sie in eine geschlossene Psychiatrie einliefern. Und da ist die dicke Karen noch heute.

»Gut«, sagte Tom. »1, 2, 3, 4, 5, 6.«

Sie füllten einen Schein nach dem anderen aus, tranken und rauchten. Ihre Stimmen wurden lauter, und ihr Lachen wurde ausgelassener.

4

»Seid mal still«, sagte Tom.

Obwohl Ladentür und Schaufenster aus schalldichtem, isoliertem Glas waren, waren das Klopfen und Gülens Stimme deutlich zu hören.

»Erol. Ich weiß, dass du da drin bist.«

»Oh nein«, sagte Erol und drückte sein Zigarillo aus.

Toni stand auf.

»Sag, ich nicht da«, bat Erol.

»Dein Auto steht direkt vor dem Laden«, antwortete Toni und ging zur Tür. Er schloss auf.

»Gülen, guten Abend.«

»Toni«, sagte sie und marschierte an ihm vorbei.

Gülen war Erols Frau, Friseurmeisterin mit eigenem Salon. Sie war klein und zierlich, doch von ihr ging eine Kraft aus, die man sofort spürte. Erol sackte auf dem Mittelplatz der Flugzeugsitzreihe zusammen. Tom und Sebastian betrachteten die Bierflasche in ihren Händen und wichen Gülens Blick aus.

»Du sitzt hier und trinkst, und dein Sohn hat eine Fünf in Mathe, eine Fünf in Soziologie und eine Fünf in Deutsch. Dein Sohn wird niemals das Abitur schaffen und auf der Straße landen.«

»Ach, Gülen«, sagte Erol, »nicht so viel Stress. Berkan guter Junge. Berkan werden Podolski. Stürmer FC. Was sollen Berkan mit Abitur?«

»Bravo. Ganz toll, Erol. Weißt du, wie viele Jungs zum FC wollen? Und weißt du, wie viele es schaffen? Weißt du …«

»Gülen, tu nicht so, als ob du Ahnung haben von Fußball«, fiel Erol ihr ins Wort.

»Du kommst jetzt nach Hause und redest mit Berkan.«

»Was sollen ich denn sagen?«

»Dass er keine Fünfen mehr nach Hause bringen darf. Drohen. Hausarrest. PlayStation wegnehmen.«

»Puh.« Erol seufzte.

»Nichts puh«, sagte sie.

»Ist ja gut.« Erol stand auf. »Also, dann gehen ich jetzt Hause und verprügeln Berkan. Oder Beine brechen.« Er lachte. Die anderen lachten mit, nur Gülen verzog keine Miene.

»Ich muss auch los«, sagte Sebastian. »Kirsten«, fügte er als Erklärung hinzu. Sebastian stand auf. »Toni, kann ich noch ein Päckchen Kaugummi kaufen?«

»Greif zu.«

»Schreib es an, ich zahle beim nächsten Mal.«

»Geht auf’s Haus«, sagte Toni.

Sebastian nahm sich ein Päckchen Orbit. »Kirsten«, sagte er, öffnete es und steckte sich drei Kaugummis auf einmal in den Mund.

Tom schwang eine imaginäre Peitsche durch die Luft.

»Vorsichtig, Tom«, sagte Gülen. Dann wandte sie sich Sebastian zu. »Den Rauch kann man trotzdem riechen.«

Toni brachte die drei zur Tür.

»Noch ein Bier?«, fragte Tom, als Toni wieder auf seinem Stuhl saß.

»Ja.«

Tom holte zwei Flaschen aus dem Kühlschrank. Sie stießen an.

»Auf uns freie Männer«, sagte Tom. »Ich bin froh, dass ich Helen los bin. Die konnte einen auch ganz schön terrorisieren.«

»Helen?«, fragte Toni.

»Meine letzte ernsthafte Beziehung. Ist schon ein paar Jahre her. War vor der Tippgemeinschaft.«

Einen Moment lang schwiegen sie.

»Weißt du, manchmal wünsche ich mir jemanden, der mir sagt, ich soll nach Hause kommen«, sagte Toni.

»Du bist doch zu Hause.«

»Du weißt, was ich meine.«

»Eine Frau«, sagte Tom.

Toni nickte.

»Dann mach es«, sagte Tom.

»Was machen?«

»Dir eine Frau suchen.«

Toni lachte. »Wo denn?«

»Im Internet. Onlinedating.«

Toni schüttelte den Kopf. »Das … das ist doch nur was für junge Leute. Das Internet.«

»Nee. Meine Mutter macht das seit Jahren.«

»Ich weiß nicht …«

»Warum denn nicht? Komm, Toni, wir machen dir ein Profil.«

5

Toni hatte im Großhandel vier Boxen Weingummi gekauft: Frösche, Schlümpfe, saure Zungen und Salinos. Außerdem jeweils einen Karton Snickers, Twix und Milky Way. Ein bescheidenes Sortiment. Aber die Gewinnspanne war niedrig, da er nur kleine Mengen einkaufen konnte. Manchmal verging ein ganzer Monat, ohne dass er auch nur einen Schokoriegel verkaufte. Früher hatte er eine dieser Plastikarmaturen mit 25 Fächern gehabt. 25 verschiedene Sorten Weingummis und Lakritzen für zehn Pfennig das Stück. Die weißen Mäuse und Lakritzschnecken musste er regelmäßig wegschmeißen, weil sie hart geworden waren. Und in einem Sommer hatten Fruchtfliegen die Plastikarmatur zu ihrem zu Hause erklärt. Toni hatte das ganze Ding samt Inhalt in den Müll geschmissen. Als die Kinder, die immer bei Toni ihre gemischten Tüten gekauft hatten, enttäuscht den Laden verließen, beschloss er, immer vier Boxen seiner Bestseller Frösche, Schlümpfe, saure Zungen und Salinos, dazuhaben. Fünf Cent das Stück, er gab immer einen extra Frosch.

Er kannte die Kinder beim Namen, die meisten wohnten in den Sozialbauten um die Ecke. Vier mehrstöckige Häuser, die wie gelbe Bauklötze aussahen. Gegenüber der Wohnanlage war eine Immobilienfirma ansässig. Ein gläsernes Gebäude, in dem sich die gelben Klötze spiegelten.

Toni stellte die Kartons mit den Schokoriegeln auf den Tresen. Er dachte an sein Internetprofil, daran, dass vielleicht jetzt in diesem Moment eine Fremde sein Foto betrachtete, während er hier in seinem Laden stand! Faszinierend und ein bisschen beängstigend zugleich.

Die Tür ging auf. Eine junge Frau mit fettigen Haaren und einem blassen Baby auf dem Arm kam herein. Neben ihr ging ein kleines Mädchen, das eine Plastiktüte trug.

»Hallo Nathalie«, sagte Toni zu dem Kind.

»Hallo«, sagte das Mädchen.

»Tag, Herr Gruber«, sagte die Frau. Sie roch stark nach Alkohol.

»Hallo Frau Striegel.«

»Eine Marlboro, bitte«, sagte sie zu Toni, und dann zu dem Mädchen: »Natta, gib dat Geld.«

Nathalie legte die Plastiktüte auf den Tisch.

»Habe es gezählt«, sagte sie.

Toni warf einen Blick in die Tüte, die voller Ein- und Zweicentstücke war. Er holte die Zigaretten aus dem Regal.

»Und einen Frosch, bitte. Ich hab’s gezählt«, sagte Nathalie.

Toni füllte ein Papiertütchen mit fünf Fröschen und reichte es über die Theke.

Als die drei den Laden verlassen hatten, kam ein Mann im Anzug herein. Dunkelbraune zurückgegelte Haare.

»Guten Tag, Herr Gruber«, sagte er.

»Guten Tag, Herr Bertram«, sagte Toni. Herr Bertram arbeitete für die Immobilienfirma.

»Haben Sie die Frau mit dem Baby gesehen?«, fragte er.

»Frau Striegel«, sagte Toni.

Herr Bertram schüttelte angewidert den Kopf. »Schon am helllichten Tag betrunken. Und das mit zwei kleinen Kindern. Dafür bezahlen wir Steuern.«

Toni lächelte. »Sie hat es nicht leicht.«

»Ich und Sie, Herr Gruber, wir arbeiten, rackern uns ab. Und die … die trinken. Und der Staat finanziert das mit unserm Geld.«

»Ich … ich möchte nicht tauschen«, sagte Toni. »Und die kleine Nathalie ist ein kluges, ein … ein ganz wunderbares Kind.«

Herr Bertram lachte. »Herr Gruber, Sie sind viel zu verständnisvoll. Die Sozialwohnungen hier sollte man abreißen. Wäre eine tolle Gegend ohne das Gesocks. Nah am Stadion. In zwanzig Minuten ist man mit der Bahn am Dom …«