12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Verliebt in einen Serienkiller Genervt davon, ihre Freundinnen mit deren Ehemännern und Kindern in die Vororte verschwinden zu sehen, findet Hannah in einem Internet-Forum für True-Crime eine aufregende neue Beschäftigung. Die Community hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Morde an vier Frauen aufzuklären, die in einer Schlucht außerhalb von Atlanta abgelegt wurden. Als ein gutaussehender Anwalt namens William wegen der Morde verhaftet wird und sich die Beweise für seine Schuld ebenso schnell häufen wie die Leichen, beginnt Hannah, ihm Briefe zu schreiben: Vor Wut, aber auch, weil eine seltsame Faszination von ihm ausgeht. Und plötzlich schreibt William zurück …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Als Hannah Wilson in den Nachrichten zum ersten Mal von den toten Frauen hört, ist ihr Interesse geweckt. Und nach kurzer Recherche ist sie überzeugt: Vielleicht könnte sie diejenige sein, die die Puzzleteile richtig zusammensetzt, die Morde aufklärt und weitere Verbrechen verhindert. Als der gutaussehende Anwalt William Thomson verhaftet wird, schreibt sie ihm wütende Briefe … Briefe, die der mutmaßliche Serienkiller so zauberhaft beantwortet, dass Hannah bald nicht mehr weiß, wie das passieren konnte: Wie, zum Teufel, konnte sie sich in einen Serienkiller verlieben.

Tasha Coryell

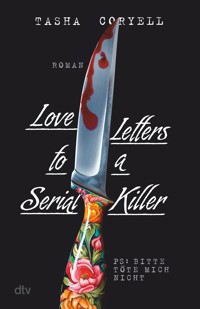

Love Letters to a Serial Killer

Roman

Deutsch von Susanne Goga-Klinkenberg

1. Teil

1

Ich hatte wirklich nicht vor, mich in einen mutmaßlichen Serienmörder zu verlieben. Trotzdem bin ich mit Hand- und Fußgelenken an einen Stuhl gefesselt, und das ist einzig und allein meine Schuld.

Ich sitze in einem nichtssagenden weißen Raum mit Neonröhren und grauem Teppichboden mit geometrischem Muster. Durch das Fenster gegenüber fällt Tageslicht, also befinde ich mich nicht im Keller. Ansonsten gibt es keinen Hinweis auf den Ort. Die Stricke scheuern, wenn ich mich anspanne. Meine Blase ist voll. Hätte ich gewusst, dass man mich entführt, wäre ich vorher aufs Klo gegangen.

»Hallo?«, schreie ich.

Vermutlich wird mich niemand hören, da ich nicht geknebelt bin und der Mann, der mich hergebracht hat, nicht dumm ist. Mein Verdacht bestätigt sich, als niemand kommt.

»Bitte, ich muss auf die Toilette«, sage ich.

Die Stille ist am verstörendsten.

Ich fürchte mich weniger als erwartet, aber ich fürchte mich. Das ist beruhigend. Ich bin immer froh, wenn ich so empfinde, wie man es in einer bestimmten Situation von mir erwartet. Wie wenn ich einen Kuchen backe und er am Ende tatsächlich so aussieht wie im Rezept.

Doch hinter der Angst lauert die Erregung. Ich könnte sie als überlebenswichtigen Adrenalinschub deuten, bin mir aber nicht sicher, ob mir das zusteht. Trotz meiner Angst finde ich es aufregend, wie im Film an einen Stuhl gefesselt und die Heldin der Geschichte zu sein.

Allerdings fürchte ich, dass man nicht um mich trauern wird, weil ich keine Trauer verdiene. Das ist nämlich der Haken am Märtyrertum in den sozialen Medien. Zuerst beklagen sie deinen Tod und zählen danach die Gründe auf, aus denen du es nicht besser verdient hast.

Ich würde mich gern für einen guten Menschen halten. Ich gehe immer wählen und schütze die Umwelt. Ich habe einen »Black Lives Matter«-Aufkleber auf dem Laptop und spende bei jeder Katastrophe im Land.

Doch all das wird überlagert von einem großen Fehler: Ich habe mich in einen mutmaßlichen Serienmörder verliebt.

»Erzähl mir nicht, du hast das nicht gewollt«, würde Meghan sagen, wenn sie mich jetzt sehen könnte. »Du hättest dich nie drauf eingelassen, wenn du es nicht zumindest ein bisschen heiß fändest, gefesselt zu sein und den Tod vor Augen zu haben.«

Da hat sie nicht unrecht. Die Aussicht auf den Tod ist wenig erfreulich, aber ich stelle mir gern vor, wie die Menge um mich trauert. Sie sollen sich an meinen Namen erinnern, anders als bei den vielen Frauen, die brutal ermordet und dann vergessen wurden. Ein Podcast zu meinem Gedenken ist das Mindeste, was ich erwarte.

Dann höre ich ein Geräusch vor der Tür.

»Bitte! Hilfe!«, rufe ich.

Trotz der dramatischen Lage kann ich nicht so recht glauben, dass mein Tod unvermeidlich ist. Was wäre die Welt denn ohne mich?

Zu spät erkenne ich, dass die Geräusche nicht von einem potenziellen Retter stammen, sondern die bekannten Schritte des Mannes sind, der mich hierhergebracht hat. Ich zerre wieder an den Fesseln, vergeblich. Also atme ich tief durch und mache mich auf den Tod gefasst.

2

Bevor ich mich in einen Serienmörder verliebte, arbeitete ich in der Kommunikationsabteilung einer gemeinnützigen Organisation. Nach meinem Bachelor hatte ich monatelang einen Job gesucht. Mein Abschluss fiel in die Rezession, sämtliche Zukunftsversprechen lösten sich in Wohlgefallen auf. Meine Eltern sagten nicht mehr: »Du kannst damit alles machen«, sondern schlugen vor, ich solle mich bei Target oder Starbucks bewerben, was ich auch tat. Sie nahmen mich nicht, weil ich keine Erfahrung im Einzelhandel hatte. Niemand interessierte sich für einen Abschluss in Anglistik und Politikwissenschaft mit Nebenfach Deutsch. Sie wollten nur Männer, die programmieren konnten.

Das Stellenangebot der Organisation in Minneapolis war ein Geschenk des Himmels. So konnte ich mein Elternhaus und den Vorort, in dem es lag, verlassen und pseudo-erwachsen leben, was immer mein Traum gewesen war. Ich hatte vor, ein paar Jahre in dem Job zu bleiben und dann in der Hierarchie aufzusteigen, bis ich dort war, wo ich eigentlich hinwollte. Doch es gab keinen Aufstieg. Die leitenden Angestellten meines Arbeitgebers spielten einfach Bäumchen-wechsle-dich und schoben sich die Posten gegenseitig zu. Ich durchstöberte die Immobilienanzeigen und träumte von einem Haus mit Garten, der groß genug für einen Hund war. Dabei war mir bewusst, dass ich irgendwas zwischen siebzehn und hundert Dollar gespart hatte und mir nicht mal die Anzahlung für eine Immobilie leisten konnte. Ich kaufte Blusen für fünf Dollar und ging zum Brunch für fünfundzwanzig Dollar, weil das so ziemlich die wichtigste und einzige Freude in meinem Leben war.

Ich muss wohl kaum erwähnen, dass ich bei der Arbeit unmotiviert war und die Zeit damit verbrachte, in sozialen Medien zu surfen und Klatschseiten über Prominente zu folgen, um herauszufinden, wer mit wem schlief. Ich las Artikel über Politik (schlecht) und wie die USA Einwanderer (schlecht), Frauen (schlecht) und Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft (schlecht) behandelten. Auf meinem Computer hatte ich ein Dokument mit dem Titel »In Arbeit« geöffnet, aus dem der nächste große amerikanische Roman entstehen sollte und das permanent leer blieb.

Abends trank ich zu viel und traf mich mit Männern, die mich niemals lieben würden. Ich behaupte nicht, dass mich nicht zu lieben genauso schlimm ist, wie Frauen zu töten. Juristisch gesehen verstieß niemand gegen das Gesetz. Es wurden keine Verträge unterschrieben, keine Wohnräume geteilt, keine Kinder durch ungerechte Sorgerechtsvereinbarungen verletzt. Nur mein Herz, dieses dumme Klischee, wurde zerstochen, zerquetscht und gewürgt, bis ich bereit war, mich für das winzigste bisschen Zuneigung zu erniedrigen.

Bevor ich die Namen Anna Leigh, Kimberly, Jill und Emma hörte und erfuhr, was er ihnen angeblich angetan hatte, war ich mit Max Yulipsky zusammen. Die Sache hatte keine Zukunft, das war mir klar, was mich jedoch nicht daran hinderte, willig die Beine breit zu machen.

Max ghostete mich an einem Donnerstag, auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Er war schon immer so gewesen, ätherisch und schwer erreichbar. Ich fand es irgendwie attraktiv. Max spielte in einer Punkband namens The Screaming Seals, die selten probte und nicht sonderlich gut war. Auch das mochte ich an ihm. Es war liebenswert, wie er sich auf der Bühne in Songs austobte, die keine zwei Minuten dauerten und von einem Teenager hätten stammen können. Ich besaß eines ihrer exklusiven Band-T-Shirts, auf dem das Bild eines Seehunds mit Bandana prangte. Es war im Keller des Hauses gedruckt worden, in dem Max mit zwei Mitbewohnern lebte. Ich trug das T-Shirt nur, wenn Max nicht bei mir übernachtete. Er sollte nicht sehen, wie sehr ich daran hing.

Tagsüber arbeitete er in einem Laden, der Käsespezialitäten und Sandwiches verkaufte, die ich mir nicht leisten konnte. Manchmal brachte er mir kleine, in Frischhaltefolie gewickelte Käsestücke mit. Davon gönnte ich mir an den Abenden, an denen ich allein war, winzige Scheibchen, als könnte ich Max so schmecken. Als er verschwand, hatte ich noch Käse übrig. Hätte ich gewusst, dass es der letzte war, hätte ich ihn aufgespart, im Kühlschrank verschimmeln lassen und dann trotzdem gegessen. Für jemanden eine Lebensmittelvergiftung zu riskieren, war ein echter Liebesbeweis.

Aber Max und ich benutzten keine Wörter wie »Liebe« oder gar »Beziehung«.

»Ich bin nicht auf der Suche nach etwas Ernstem«, murmelte er mir ins Ohr, als wir das erste Mal rummachten.

»Ich auch nicht«, sagte ich, als ich seine Hose öffnete. Ich hatte die Lüge so oft ausgesprochen, dass sie mir gar nicht mehr gelogen vorkam. Mit Männern zu reden, erinnerte mehr ans Abspulen eines Drehbuchs als an aufrichtige Geständnisse.

Da ich nicht ehrlich war, ging ich davon aus, dass er es auch nicht war. Bestimmt würden wir uns näherkommen, bis wir untrennbar verbunden wären. Dann müsste er im Rausch der Leidenschaft gestehen, dass er ständig an mich dachte und für immer mit mir zusammen sein wollte. Stattdessen fragte er nach dem Lieben, Ficken oder welcher Begriff für die soeben vollzogenen fleischlichen Akte ihm kein Unbehagen bereitete, nur: »Glaubst du, McDonald’s hat noch auf?«, oder: »Kannst du mir Eier machen, so wie ich sie morgens gern esse?«

Bei unserem letzten Date gingen wir in ein semiveganes Pop-up-Restaurant in einer Gegend, die gerade gentrifiziert wurde. Es war Oktober, die Bäume klammerten sich an die letzten Farben, bevor sie zu winterlichen Skeletten wurden.

»Wie kann ein Restaurant semivegan sein?«, fragte ich Max. »Geht es beim Veganismus nicht gerade darum, dass man ganz dafür oder, besser gesagt, ganz dagegen ist?«

Er lächelte mich an. Er trug ein selbst genähtes Fugazi-T-Shirt mit einem Loch in der Achselhöhle. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass er für immer bei mir bliebe.

»Das liebe ich so an dir, Hannah. Du denkst immer nach«, antwortete er. Ich erglühte beim Wort »Liebe« und fragte Max, ob er mit zu mir kommen wolle, doch er winkte ab.

»Ich habe morgen viel zu tun«, sagte er.

Ich erinnerte ihn nicht daran, dass er in einem Käseladen arbeitete.

»Komm schon«, erwiderte ich im verführerischsten Ton und drückte mich an ihn. Mein Fleisch sollte unwiderstehlich sein, war es aber nicht.

»Tut mir leid«, sagte er und schob mich weg. Er lächelte dabei, aber irgendwie schief.

Die Zurückweisung hätte mich vielleicht weniger gestört, wenn ich uns als ebenbürtig empfunden hätte. Max fuhr immer noch das Auto seiner Eltern, das er mit sechzehn bekommen hatte und bei dem die gesamte Karosserie knarrte, wenn er auf die Bremse trat. Er war nicht krankenversichert und konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal zur Vorsorge gewesen war. Ich nahm an, das galt auch für den Zahnarzt, zumal er mein Angebot, ihm eine Zahnbürste ins Bad zu stellen, abgelehnt hatte.

»Das ist mir ein bisschen zu ernst«, sagte er.

Max hatte mir erklärt, er könne keinen richtigen Job annehmen, weil er sich damit verkaufen würde, wo er sich doch seiner Punkband verschrieben habe. Was, hätte ich gern gefragt, ist das höchste Ziel einer Punkband? Wenn du alles erreicht hast, wovon du träumst, was hast du dann in der Hand? Stattdessen murmelte ich etwas von Talent.

»Ich bin nicht wie du, Hannah«, hatte er am Ende des Gesprächs gesagt. »Ich kann nicht einfach irgendeinen blöden Job annehmen.«

Die Bemerkung tat weh. Sicher, ich hatte die kreativen Beschäftigungen meiner Kindheit – Theater, Kunst und Schreiben – zugunsten einer Vierzigstundenwoche aufgegeben. Aber ich wollte wenigstens glauben, dass meine Arbeit bei der gemeinnützigen Organisation einem guten Zweck diente.

»Von innen heraus die Welt verändern!«, hatte ich enthusiastisch gesagt, als ich die Stelle bekam. Erst später merkte ich, wie das Innen einen Menschen langsam auffrisst, bis er gar nichts mehr zustande bringt.

Ich tröstete mich damit, dass ich eine Krankenversicherung, wenn auch mit zu hohem Eigenanteil, hatte. Sie ermöglichte mir eine kurzzeitige Therapie bei einer Frau, die stark an eine tadelnde Lehrerin erinnerte. Außerdem floss regelmäßig Geld auf mein Rentenkonto, obwohl ich die Bedeutung der Beträge nie durchschaut hatte. Und wenn das mal nicht reichte, tröstete ich mich mit der Taco-Bar, die gelegentlich im Pausenraum aufgebaut wurde, und stopfte mich mit Chips voll, bis mein Magen wehtat.

Max hatte kein Mitleid mit mir. In seinen Augen hatte ich mich für dieses Leben entschieden – als ob ich eine Wahl gehabt hätte.

Erst nach eineinhalb Wochen begriff ich, dass Max mich ghostete. Bis dahin trug ich mein Band-Shirt, knabberte Käse und aktualisierte seine Social-Media-Feeds, um zu sehen, wo er sich herumtrieb. Als er Werbung für ein bevorstehendes Konzert der Screaming Seals postete, beschloss ich dummerweise, hinzugehen. Ich dachte, mein bloßer Anblick würde ausreichen, um ihn zu erregen.

Ich zog mein liebstes kleines Schwarzes aus einem Schrank voller kleiner Schwarzer an, glättete mein Haar und malte mir mit Eyeliner Katzenaugen, um ein bisschen punkig auszusehen. Ich lud meine beste Freundin Meghan zum Konzert ein. Sie kam mit ihrem Freund in meine Studiowohnung.

»Er wird fahren«, sagte sie entschuldigend, wohl wissend, dass sie eine Grenze überschritten hatte, indem sie ihn mitbrachte. Eigentlich sollte es ein Abend nur zu zweit sein, aber die Vorstellung, es gäbe uns beide, schwand sowieso schon längst.

Ich war betrunken, als wir an der Halle ankamen. Die Screaming Seals waren nur eine Band von vielen. In den Minuten vor ihrem Auftritt quälte mich die Erkenntnis, dass ich, anders als die coolen Punk-Mädchen um mich herum, eindeutig auf der falschen Seite der Dreißig stand. Meine Haare sahen blöd aus, mein Kleid saß schlecht. Als Max’ Band auftrat, war ich vom Versuch, mein Selbstwertgefühl wiederzuerlangen, sturzbetrunken. Ich verbrachte das kurze Konzert damit, vergeblich Blickkontakt zu suchen.

Danach tauchte er in der Menge auf, und ich rechnete damit, dass er von meiner Hingabe gerührt sein und »Du bist hier!« rufen würde. Geschockt sah ich, wie er ein anderes Mädchen umarmte. Als sie sich voneinander lösten, stellte ich fest, dass ich sie von einer Hausparty bei Max kannte. Sie hieß Rebecca oder Rachel und war auf dem College mit ihm befreundet gewesen, bevor er sein Studium abgebrochen hatte, weil das College »eine nicht authentische Erfahrung« gewesen sei.

»Sie sind nur Freunde«, sagte ich in Richtung Meghan, bevor ich merkte, dass die sich in eine dunkle Ecke verzogen hatte, um mit ihrem Freund zu knutschen.

»Hey!«, sagte ich zu Max.

Seine Augen brauchten eine Minute, um sich zu fokussieren, als wüsste er nicht mehr, wer ich war.

»Oh, hey, Hannah«, sagte er schließlich.

Ich wollte ihn umarmen, wie es Rebecca oder Rachel getan hatte, doch sein Körper fühlte sich schlaff an.

»Du warst so gut!«, rief ich.

»Danke.« Er grinste.

Ich spürte schon, wie ich mich wieder in sein Herz stahl, entwarf im Geist einen Plan, wie wir uns beide bis zur Besinnungslosigkeit betrinken und zu mir gehen würden. Er würde mich lieben oder mich zumindest mögen, wenn er mich nackt sah. Wir könnten zusammen frühstücken. Ich würde den Tag verkatert, aber glücklich verbringen, weil ich Max wieder eingefangen hatte.

Leider wollte Max sich nicht bis zur Besinnungslosigkeit betrinken. Er weigerte sich, mit mir an die Theke zu gehen, und, schlimmer noch, Rebecca oder Rachel oder wer auch immer ließ uns einfach nicht in Ruhe.

»Und, Hannah, was machst du so?«, fragte sie.

So kam es, dass ich auf einem Punkkonzert über meine Arbeit sprach, was so so ziemlich das Unpunkigste ist, das man sich vorstellen kann.

»Ich mache PR für eine gemeinnützige Organisation«, sagte ich und musste es wiederholen, weil es im Saal zu laut für eine Unterhaltung war.

»Cool«, sagte sie.

Meghan tippte mir auf die Schulter, bevor ich etwas erwidern konnte.

»Wir können los.«

Mir war egal, was die beiden vorhatten. Ich wollte schon sagen, ich würde bleiben und mit Max ein Uber nehmen, als er verkündete: »Wir fahren auch gleich.«

Auf der Rückfahrt lamentierte ich über das Wort »wir«.

»Was hat er damit gemeint?«

»Wahrscheinlich bringt er sie nach Hause«, tröstete mich Meghan.

»Ja, aber was hat er damit gemeint?«, fragte ich erneut.

Wir erfuhren nie, wann genau Anna Leigh gestorben war – dafür war ihre Leiche zu verwest –, doch die Obduktion ergab, dass man ihren verstümmelten Körper in die Schlucht geworfen hatte, während ich eine Tiefkühlpizza auspackte. Die lag schon so lange im Gefrierfach, dass ich mich nicht erinnern konnte, wann ich sie gekauft hatte. Das Ungeziefer hatte sich bereits in die Haut des Opfers gegraben, als ich in die Pizza biss und mir den Gaumen verbrannte. Ich will die Ablehnung durch einen Mann, mit dem ich nicht mal in einer richtigen Beziehung war, keinesfalls mit einem Mord gleichsetzen. Ich will damit nur sagen, dass es viele gab, die es nicht leicht hatten.

3

Als ich zwei Tage später ins Büro kam, trendete in den sozialen Medien der Hashtag #woistannaleigh.

Die gemeinnützige Organisation befand sich in einem schäbigen Zweckbau, weil meine Chefin zeigen wollte, dass wir »Teil der Community« waren. Allerdings zogen die Mieter reihenweise aus, weil das Gebäude in einem schlechten Zustand war. Das Wetter war untypisch kalt für Anfang November. Erste Schneeflocken landeten in meinem Haar, als ich vom Auto zur Tür ging. Normalerweise freute ich mich über den ersten Schnee, doch an diesem Morgen fiel es mir schwer, der Kälte etwas Heimeliges abzugewinnen.

»Du siehst müde aus«, sagte Carole.

Carole saß von Anfang an neben mir. Zunächst hatte ich angenommen, dass sie kurz vor der Pensionierung stand, wusste mittlerweile aber, dass sie erst dreiundfünfzig war und gefühlt noch hundert Jahre hier arbeiten würde. Carole betonte gern ihr Alter, weil sie mir nur darin etwas voraus hatte. Genau wie ich besaß sie weder Macht noch Geld, und ihr einziges Privileg bestand darin, bissige Bemerkungen wie »In zehn Jahren siehst du das auch anders« zu machen und spöttisch zu schnauben, wenn ich in Besprechungen neue Ideen einbringen wollte.

»Mir geht’s gut«, sagte ich.

Was nicht stimmte. Seit dem Punkkonzert hatte ich mir alle Fotos angesehen, die Max je gepostet hatte. Ich versuchte, Rebecca/Rachel, die sich als Reese entpuppte, zu stalken, doch ihre Konten waren privat, als wollte sie mir persönlich eins auswischen. Ich machte mir Mut, redete mir ein, ich sei zu gut für ihn, würde ihn eigentlich nicht mögen und hätte nun die Chance, einen Besseren zu finden. Dann wieder sagte ich mir, dass er und Reese nur Freunde seien und er mir jeden Moment eine Nachricht schreiben würde. Ich plante ein neues Trainingsprogramm und sah mir eine Stunde lang Indoor-Bikes an, die ich mir nicht leisten konnte und für die ich keinen Platz hatte. Ich schwor mir, mich gesünder zu ernähren, und bestellte mir dann wie jeden Tag seit dem Konzert chinesisches Essen. Es ging gar nicht um Max, jedenfalls nicht nur. Ich ärgerte mich über meine Unfähigkeit, eine zwanglose Beziehung zu führen. Mein Herz war wie ein Haken, der sich in alles bohrte, was ihm über den Weg lief.

Ich setzte mich mit dem ersten Kaffee an den PC. Kaffee machte die Arbeit erträglicher, und ich teilte ihn mir sorgfältig ein, um mich zwischendurch damit zu belohnen. Trank ich zu viel, zitterten meine Hände, und ich bekam nichts getan. Trank ich zu wenig, hing ich mittags schlaff über dem Schreibtisch, ausgepowert wie eine Marathonläuferin, die nicht genügend Kohlenhydrate zu sich nahm.

Streng genommen sollten wir bei der Arbeit keine sozialen Medien nutzen. Wir sollten so einiges nicht tun. Nicht zu nah am Gebäude parken, um Parkplätze für Besucher freizuhalten. Nicht online einkaufen oder am Schreibtisch essen. Kein Handy benutzen oder Sportkleidung tragen, selbst wenn sie fürs Büro geeignet war. Es war schwer, sich daran zu halten. Wenn Carole fließende Hippie-Röcke und hässliche Häkelschals tragen konnte, konnte ich ja wohl Yogahosen anziehen und mich auf X tummeln.

Anna Leighs Gesicht und Name waren allgegenwärtig im Netz. Oberflächlich verband uns wenig. Sie war fast zehn Jahre jünger als ich, verheiratet und hatte soeben ihr Jurastudium abgeschlossen. Sie war auf konventionelle Art schön, wie ich es nie sein würde: große blaue Augen, blondes Haar, zierliche Figur. Wenn mir Frauen wie Anna Leigh im wirklichen Leben begegneten, beneidete ich sie um ihr Aussehen und den Erfolg. Doch als Vermisste stand sie plötzlich für alle Frauen: für mich, meine beste Freundin Meghan und jede andere Frau, die es wagte, zu existieren. Ihr Verschwinden tat richtig weh.

Also teilte ich den Post.

»Falls ihr irgendetwas wisst, meldet euch bitte«, schrieb ich. »Sie wurde zuletzt in der Gegend um Atlanta gesehen, hat den Staat aber möglicherweise verlassen.«

Den Rest des Morgens verbrachte ich damit, in ein Kaninchenloch namens Anna Leigh zu fallen. Ich vertiefte mich in ihren Instagram-Account, ihr inaktives X, ihr LinkedIn. Ich schwindelte mich durch Paywalls, um Artikel über ihr Verschwinden zu lesen. Bis zur Mittagspause kannte ich ihr Leben gründlicher als das meiner eigenen Freunde.

Anna Leigh wurde zuletzt in der Anwaltskanzlei in Georgia gesehen, in der sie als Referendarin arbeitete. Ich vermutete, dass es eine Kanzlei war, in der es kostenlose Snacks im Pausenraum gab und man nicht damit rechnen musste, entführt und ermordet zu werden. Später erfuhren wir, dass es dieselbe Kanzlei war, in der William Thompson arbeitete, doch sein Name war im Forum damals noch kein Begriff.

Gemäß Familientradition hatte Anna Leigh einen Monat nach ihrem College-Abschluss geheiratet und zwei Monate später ihr Jurastudium begonnen. Man erwartete, dass sie Karriere machte, bis sie Kinder bekam, und danach zu Hause blieb und sich um die Familie kümmerte, während ihr Mann das Geld verdiente. Das Problem war nur, dass Anna Leighs Ehemann Tripp ein mäßiger Student war. Er musste sich mit minderwertigen Stellen begnügen, bis er nach seinem Abschluss in die Kanzlei seines Vaters eintreten würde. Die war auf Personenschäden spezialisiert und wurde gern als »Krankenwagenjäger« kritisiert.

Anna Leigh wurde als beeindruckende Person beschrieben. Männer begingen gern den Fehler, sie für harmlos und niedlich zu halten, was sie für sich auszunutzen verstand. Entgegen den Wünschen ihrer Familie war sie fest entschlossen, Richterin zu werden, ein Ehrgeiz, der durch ihr Verschwinden akzeptabel wurde.

»Anna hat eine große Zukunft«, sagten ihre Eltern in den Nachrichten. »Wir müssen sie nach Hause holen.«

Sie sprachen den Dialekt von Georgia, der für mich als Bewohnerin des Mittleren Westens fremdartig klang. Die Mutter trug klobigen Schmuck und zu viel Make-up, das die Tränensäcke unter ihren Augen nur unzureichend kaschierte. Ihr Vater sah aus wie ein Mann, der seine Emotionen bei der Hirschjagd verarbeitete und nun, da er der Hirsch war, der um die Rückkehr seines Kindes flehte, ziemlich ratlos wirkte.

»Wir wissen, dass sie noch am Leben ist«, sagte er. »Wir wissen es einfach.«

Man hätte ihr Verschwinden vielleicht schon früher bemerkt, wäre Tripp nicht spät von einem Trinkgelage mit Freunden heimgekommen. Die meisten seiner College-Freunde waren noch solo, wohnten in der Gegend und hatten ihre wilde Jugend noch nicht hinter sich gelassen. Tripp kam in der Nacht, in der Anna Leigh verschwand, betrunken nach Hause, zog sich im Wohnzimmer aus und schlief in Boxershorts auf dem Sofa ein. Als er morgens aufwachte, schrie er »Scheiße«, weil er zu spät zur Arbeit kommen würde. Er nahm an, dass seine Frau bereits das Haus verlassen hatte. Sie kam nämlich nie zu spät zur Arbeit.

Erst als er abends zurückkehrte, begriff Tripp, dass etwas nicht stimmte. Anna Leigh war fürs Abendessen zuständig. Wenn sie keine Zeit zum Kochen hatte, rief sie an, damit Tripp etwas mitbrachte, oder sie gingen essen. Der Ablauf war so sehr zur Routine geworden, dass Tripp ihn gar nicht hinterfragte. Das Abendessen schien sich auf die gleiche Weise zu manifestieren wie die Post, die täglich im Briefkasten landete. Es gab jemanden, der dafür sorgte, dass diese Dinge geschahen, doch der Prozess dahinter blieb unsichtbar, und das gefiel ihm.

Ihm knurrte der Magen. Wo war Anna? Hoffentlich hatte sie Lust auf Takeaway. Ihm war nach Hähnchensticks mit Honig-Senf-Dip. Seine Kindervorlieben würde er wohl nie ganz los.

Er schickte eine Nachricht.

Wo bist du?

Als sie nicht antwortete, schickte er noch eine.

Mach mir langsam Sorgen.

Dann rief Tripp Anna Leighs beste Freundin an. Er hatte nach einem feuchtfröhlichen Abend auf dem College etwas mit ihr gehabt, was seine Frau nicht wusste und auch nie erfahren würde. Seither machte er einen großen Bogen um die Freundin.

»Hast du Anna gesehen?«, fragte er.

»Nein, aber wenn du sie siehst, sag ihr, sie soll gefälligst meine Nachrichten beantworten. Es ist wichtig.« Später bereute sie ihre lockeren Worte, da sie sich unwissentlich über eine tote Frau geärgert hatte.

»Das ist es ja gerade«, sagte Tripp. »Sie ist nicht hier.«

Die beste Freundin überredete Tripp, die Polizei zu rufen. Sie hatte auf Facebook viel über Menschenhandel gelesen und fürchtete, Anna Leigh könne etwas Schreckliches zugestoßen sein.

»Vielleicht war sie tanken und wurde dabei entführt. So was ist schon vorgekommen.«

Die Polizei fand Anna Leighs Auto vor der Kanzlei. Einem Kollegen zufolge hatte sie sich am Vortag normal verhalten und um 18.30 Uhr zum Aufzug begeben, wobei sie sagte, sie könne es kaum erwarten, sich aufs Sofa zu kuscheln und weiter Friends zu schauen. Zwischen dem Betreten des Fahrstuhls und dem Weg zum Auto musste etwas ihren Plan durchkreuzt haben. Vielleicht hatte sie eine Nachricht von einer Freundin erhalten und ein Uber genommen. Oder jemand hatte sie abgeholt. Es gab so viele harmlose Möglichkeiten, dass es keinerlei Grund gab, an ihren Tod zu denken.

Ich trank gerade den zweiten Kaffee und recherchierte zu Tripp, als ich auf das Forum stieß. Tripp war in den sozialen Medien kaum aktiv und wurde förmlich überrollt von den Massen, die ihm das Verschwinden von Anna Leigh anhängen wollten. Daraufhin löschte er alle Accounts, doch das Forum konnte noch Screenshots seiner letzten Beiträge machen. Ich besuchte das Forum, weil ich mir Beweise für Tripps Untaten erhoffte, und fand stattdessen Gleichgesinnte.

Bevor ich dem Forum beitrat, konsumierte ich so viel True Crime wie die amerikanische Durchschnittsfrau, also eine ganze Menge. Wir alle waren besessen von unserem eigenen bevorstehenden Tod und witterten selbst in den harmlosesten Szenarien Gefahr. Wenn man nur lange genug recherchiert, ist man nirgendwo mehr sicher, weder auf dem Supermarkt-Parkplatz noch in der eigenen Wohnanlage oder auf der vertrauten Joggingstrecke. Ich hätte mich allerdings nicht als True-Crime-Junkie bezeichnet, hörte keine Podcasts und ging nicht auf Conventions. Ich grenzte mich streng von solchen Frauen ab. Ich war, so sagte ich mir, lediglich eine besorgte Bürgerin.

Zu Beginn war sich das Forum in seiner Mission einig. Es ging zuallererst darum, Anna Leigh zu finden, woraus die zweite Aufgabe folgte, nämlich Tripp für das Leid zu bestrafen, das er ihr offensichtlich zugefügt hatte.

»Gewalt gegen Frauen geht meist von Männern aus, die ihnen besonders nahestehen«, schrieb eine Nutzerin.

»Es muss Tripp sein«, stimmte eine andere zu. »Es ist immer der Freund.«

Wir analysierten seine Fotos. Seht euch an, wie er den toten Fisch hält, sagten wir. Er hat den Haken direkt im Auge. Oder wie besitzergreifend er die Hand um Anna Leighs Taille legt, als gehörte sie ihm. Das war nicht die Haltung zweier verliebter Menschen, das stand mal fest. Und was war mit dem anderen Foto, das ihn mit einigen heißen Mädchen zeigte und auf dem Anna Leigh nicht zu sehen war? Vielleicht hatte er sie betrogen. Vielleicht musste er sie verschwinden lassen.

Leider hatte Tripp ein Alibi. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie er die Kanzlei, in der er sein Referendariat absolvierte, verließ, mit seinen Freunden die Kneipe betrat und Stunden später in ein Uber taumelte. Die Kneipe konnte nachweisen, welche Getränke man ihm in Rechnung gestellt hatte, darunter eine Runde Shots, die er Minuten nach Anna Leighs Verschwinden ausgegeben hatte. Auch konnten Dutzende Personen bestätigen, was er den Abend über gemacht hatte. Er hatte zwei Partien Billard gespielt, eine Zigarre geraucht und war nur knapp einer Schlägerei entgangen.

»Ich traue Tripp immer noch nicht«, schrieb ich im Forum, was mit einer Welle zustimmender Emojis und Gifs quittiert wurde. »Man kann einen Menschen auch anders als mit den eigenen Händen töten.«

»Männern«, antwortete jemand, »kann man nie trauen.«

Die ganze Energie, die ich zuvor in die Gedanken an Max gesteckt hatte, widmete ich nun der Suche nach Anna Leigh. Siehst du?, wollte ich damit sagen. Ich denke überhaupt nicht an dich. Ich hatte bessere Hobbys, als besessen über Männer nachzudenken, die meine Gefühle nie erwidern würden. Ich kümmerte mich um vermisste Mädchen, um tote Mädchen. Ich war ein guter Mensch.

Statt in Werbegrafiken die Leistungen der gemeinnützigen Organisation anzupreisen, erstellte ich bei meiner dritten und letzten Tasse Kaffee lieber Grafiken, mit denen ich auf Anna Leigh aufmerksam machen wollte. Ich fühlte mich warm und gut, als die Posts tausendfach geteilt wurden. Endlich konnte ich meine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen!

Im Laufe des Nachmittags kamen die Gegenreaktionen. Was war denn mit den Schwarzen Frauen, den indigenen Frauen, um deren Verschwinden man nie viel Aufhebens machte? Ja, schrieb ich, auch um sie müssen wir uns kümmern. Also postete ich rasch Fotos von anderen vermissten Frauen, bevor ich mir sieben Videos von Leuten ansah, die die Zeitachse von Anna Leighs Verschwinden aufgeschlüsselt hatten.

Ich ging mit Meghan auf ein paar Drinks zur Happy Hour, diesmal zum Glück ohne ihren Freund. Ich betonte, dass ich mich für sie freute, hoffte insgeheim aber auf eine baldige Trennung, die Meghan wieder zu meiner besten Freundin machen würde, zu dem Menschen, der immer für mich da war.

»Hast du von Anna Leigh gehört?«, fragte ich.

»Jeder hat von Anna Leigh gehört«, antwortete sie.

»Es ist schrecklich«, sagte ich und nippte an meiner Margarita.

»Glaubst du, sie lebt noch?«

»Etwas anderes will ich nicht glauben.«

»Es ist gut«, sagte sie, »wenn man die Hoffnung nicht aufgibt.«

4

Anna Leighs Leiche wurde, neun Tage nachdem man sie als vermisst gemeldet hatte, in einer Schlucht in der Nähe ihrer Arbeitsstelle gefunden. Ich hasste das Wort »Schlucht«. Es klang, als hätte man es erfunden, um einen Ort zu beschreiben, an dem Leichen entdeckt wurden. Ihr Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit verwest, ihr langes blondes Haar abgeschnitten. Man musste sie anhand der zahnärztlichen Unterlagen identifizieren, von denen es viele gab, da Anna Leigh nie einen Termin versäumt hatte. Laut Polizei war sie erwürgt und erstochen worden, und zwar auf eine Art und Weise, die auf ein persönliches Motiv schließen ließ.

Im Büro lief es schlecht, was nichts mit dem Fall zu tun hatte. Ein Projekt, an dem ich monatelang gearbeitet hatte, wurde in letzter Minute wegen mangelnder Finanzierung gestrichen. Niemand schien sich dafür zu interessieren, wie viel Zeit ich investiert hatte, es war einfach nur die Rede von »Situationen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen«.

»Was liegt denn innerhalb Ihrer Kontrolle?«, hätte ich gern gefragt, war aber letzten Monat bei einer Besprechung für mein Verhalten gerügt worden und schwieg daher.

Zunächst wirkte die Entdeckung von Anna Leighs Leiche wie ein weiterer Misserfolg. Unsere ganze Arbeit, all die Posts und Aufrufe waren vergeblich gewesen. Anderthalb Wochen lang hatte ich mich leidenschaftlich für alle vermissten Frauen dieser Welt eingesetzt und es nicht geschafft, etwas zu verändern. Was für eine Enttäuschung. Ich ging ins Forum, wo man Anna Leighs Tod zum Anlass nahm, einen Mordfall aufzuklären.

»Kommst du mit zum Mittagessen?«, fragte Carole.

Ich sah hoch. Sie trug einen geblümten Kaftan.

»Ich kann nicht«, sagte ich. »Wir müssen herausfinden, wer Anna Leigh getötet hat.«

»Wer ist Anna Leigh?«

Ich blinzelte verständnislos. Offenbar lebten wir in verschiedenen Universen.

»Sie ist ein Opfer von Frauenfeindlichkeit«, erklärte ich.

Die meisten im Forum hielten nach wie vor Tripp für den Schuldigen. Jemand hatte es geschafft, seinen Hintergrund zu überprüfen, und herausgefunden, dass er als Student wegen Trinkens in der Öffentlichkeit verwarnt worden und zudem Mitglied einer Studentenverbindung gewesen war, die mehrfach gegen das Gesetz verstoßen hatte. So sollten sie Frauen auf ihren Partys K.-o.-Tropfen verabreicht haben. Nichts davon deutete auf einen Mord hin, wohl aber auf eine moralische Verderbtheit, die durchaus dazu führen konnte.

Ich aktualisierte abwechselnd das Forum und ging unter dem Vorwand, meine Wasserflasche aufzufüllen, in den Pausenraum, weil ich hoffte, jemandem von Anna Leighs Tod erzählen zu können.

»Ich war an der Suche nach ihr beteiligt«, erzählte ich einem Kollegen. »Einer meiner Posts wurde über zehntausend Mal geteilt.«

»Wow«, sagte er.

Als Carole aus der Mittagspause kam, ging ich mit ihr den ganzen Fall durch, angefangen mit Anna Leighs Verschwinden über Tripps Alibi bis hin zu den Informationen, die die Polizei über die Leiche herausgegeben hatte.

»Ich finde es ganz schön düster, dass heutzutage alle von Mördern besessen sind«, sagte sie, hörte aber aufmerksam zu.

»Ich bin nicht von Mördern besessen, sondern von Gerechtigkeit.«

Sosehr ich von meiner eigenen Aussage überzeugt war, war ich mir doch nicht sicher, wie scharf die Trennlinie war.

Ich bastelte gerade an einem Instagram-Beitrag, der an Anna Leighs Leben erinnern sollte, als ich den Post von Max entdeckte. Er veröffentlichte nie Persönliches. Das hatte er zumindest gesagt, nachdem ich ein Bild von uns beiden ins Netz gestellt hatte und er verlangte, dass ich es löschte.

»Ich mag diesen Überwachungsstaat nicht.«

In den meisten Beiträgen warb er für Konzerte seiner Band und bekam bestenfalls drei, vier Likes. Der Überwachungsstaat störte ihn offenbar nicht, solange er nur die Auftritte seiner Band überwachte. Zu meiner Überraschung entdeckte ich nun ein Foto, auf dem er den Arm um Reese gelegt hatte.

»Mein bestes Mädchen« stand darunter.

Der Beitrag hatte vierzig Likes.

Er machte mich auf einmal richtig traurig, und wütend zugleich. Ich wollte so gerne etwas tun, um Anna Leighs trauernden Freunden und ihrer Familie zu helfen und ihnen Gerechtigkeit zu verschaffen. Um zu einem Menschen zu werden, den Max so sehr mochte, dass er sich mit ihm auf Instagram zeigte. Doch ich fühlte mich in jeder Hinsicht ohnmächtig, unfähig, die Welt oder mein Leben zu verändern.

Es war in gewisser Weise leichter, sich mit Anna Leighs Leiche als mit meinem persönlichen Scheitern auseinanderzusetzen. Mit meinem winzigen Einkommen und meiner noch winzigeren Wohnung. Mit meiner Romanidee, aus der einfach kein Text werden wollte, egal wie lange ich das Dokument geöffnet ließ. Mit den Männern, die mich gefickt und verlassen hatten, als wäre ich ein Nichts. Da ich nicht wusste, wie ich meinem Leben einen Sinn geben sollte, suchte ich ihn in der Leiche einer jungen Frau.

Zunächst griff ich in die Tüte Pralinen, die ich für Notfälle, die in immer kürzeren Abständen auftraten, im Schreibtisch aufbewahrte. Miese Besprechung? Praline. Zu viele E-Mails im Posteingang? Praline. Versuch, ein gebrochenes Herz zu heilen? Praline. Bedürfnis, einen Mord in einem weit entfernten Bundesstaat aufzuklären? Praline.

Während sie mir auf der Zunge zerging, schwor ich mir, Anna Leighs Mörder zu finden. Ich wollte es für sie, für ihre Lieben, vor allem aber für mich tun und damit beweisen, dass ich etwas erreichen konnte.

5

Ein Mitglied des Forums fand Kimberly. Die Frau suchte gerade in der Schlucht nach Hinweisen auf Anna Leighs Mörder, die der Polizei entgangen waren, als sie buchstäblich über die Tote stolperte.

»Erst als ich die lackierten Fingernägel sah, begriff ich, dass es eine Leiche war«, schrieb sie.

Niemand suchte nach Kimberly, da sie nie als vermisst gemeldet worden war. Kimberly hatte eine On-off-Beziehung mit einem Mann, der bei ihrem Verschwinden gerade in der »Off-Position« war. Er erfuhr erst, dass sie vermisst wurde, als die Polizei vor seiner Tür auftauchte.

Kimberly arbeitete an einer Tankstelle, weshalb viele sie kannten, ihre Abwesenheit jedoch keinem auffiel. Sie war schon in jungen Jahren keine Schönheit gewesen, dafür aber besonders liebenswürdig. Sie nannte jeden »Schatz« und merkte sich, welche Zigarettenmarke die Leute bevorzugten. Wenn Kinder aus der Nachbarschaft kamen, schenkte sie ihnen Lutscher, die sie aus eigener Tasche bezahlte.

In der Nähe der Tankstelle hatte man kürzlich Eigentumswohnungen für junge Berufstätige gebaut. Innen war alles minimalistisch in Glas und Granit gehalten. Die Tankstelle war lange vor den Eigentumswohnungen da gewesen und würde sie mit ihren Neonschildern wohl als Leuchtfeuer überleben. Obwohl Kimberly über zehn Jahre dort gearbeitet hatte, konnte sie es sich nicht leisten, in der Nähe zu wohnen. Sie fuhr jeden Tag eine Stunde zur Arbeit, sodass ihr kaum Zeit für ein Privatleben blieb.

William Thompson, ein erfolgreicher Anwalt, lebte in einer der Eigentumswohnungen. Er ging zur Tankstelle, wenn er Junkfood als Muntermacher brauchte, da es in seiner Wohnung nur gesunde Lebensmittel gab. Die Überwachungskameras zeigten, dass er wenige Tage vor Kimberlys Verschwinden dort gewesen war, sich jedoch in nichts von den anderen Männern unterschieden hatte, die anhielten, um eine Tüte M&Ms zu kaufen. Alle trugen die gleichen Marken, den gleichen Haarschnitt und plauderten höflich, wie ihre Mütter es ihnen beigebracht hatten. Ein echter Mörder würde wohl kaum Danke schön sagen.

An dem Tag, an dem Kimberly gefunden wurde, saß ich bei meiner Chefin im Büro und zwirbelte nervös meine Haare.

»Ich muss mit dir sprechen«, hatte sie gesagt, als ich morgens hereinkam. Schuldbewusst dachte ich an die Stunden, die ich im Forum verbracht hatte, und überlegte, ob sie meine Internetnutzung kontrollieren konnte.

Sie war erst seit sechs Monaten meine Chefin. Die gemeinnützige Organisation hatte sie von einer anderen abgeworben. Sie galt als »Ausputzerin«, die bereit war, an allem herumzubasteln, bis es so funktionierte, wie es sollte. Ich war froh, für eine Frau zu arbeiten, da alle meine früheren Vorgesetzten Männer gewesen waren. Ich dachte, sie würde vielleicht verstehen, dass Frauen am Arbeitsplatz zusätzlichem Druck ausgesetzt waren. Der gemeinnützige Sektor bildete da keine Ausnahme.

»Du weißt sicher, dass Karli ins Ausland zieht und wir die Nachfolge regeln müssen«, begann meine Chefin.

Ein Hoffnungsschimmer. Ich hatte eine Einzimmerwohnung im Auge, in der Hunde erlaubt waren. Eine Beförderung könnte sie in greifbare Nähe rücken.

»Ich muss dir mitteilen, dass wir uns für eine externe Lösung entschieden haben«, fuhr sie fort.

Ich starrte sie an. Sie kam aus der freien Wirtschaft, was man an ihrem Kleid erkennen konnte. Carole hatte mal erzählt, sie stamme aus einer reichen Familie und würde aus Nächstenliebe für gemeinnützige Organisationen arbeiten. Ihre Ohrringe funkelten im Licht der Neonröhren.

»Okay«, sagte ich wie betäubt. »Danke, dass du es mir gesagt hast.«

Ich stand auf und hielt dann inne.

»Lass mich bitte wissen, wenn sich eine neue Möglichkeit für mich ergeben sollte.«

Sie lächelte.

»Natürlich, Hannah.«

Noch bevor ich meinen Schreibtisch erreichte, überkam mich der Selbstekel. Nicht zu fassen, dass ich mich auch noch dafür bedankt hatte, dass meine Chefin mir die Beförderung verweigerte, und dass mir auch im Nachhinein keine bessere, geistreichere oder witzigere Erwiderung einfiel als das Betteln um Almosen.

Kimberlys Schicksal mahnte mich, dass man sich an noch schlimmeren Orten befinden konnte, beispielsweise tot auf dem Grund einer Schlucht.

Ich betrachtete ihr Gesicht. Es war schwierig gewesen, ein Foto zu finden, da ihr Facebook-Profilbild ein Kätzchen war. Schließlich hatte jemand eine Freundin aufgetrieben, die uns ein altes Foto schickte, das bei den Ermittlungen helfen sollte. Im Gesicht sah sie älter aus, als sie war. Ihre Lippen waren faltig, wahrscheinlich vom jahrelangen Rauchen, und das dick aufgetragene Kajal ließ ihre Augen klein und knopfartig erscheinen.

Vor fünf Jahren hatte Kimberly aufgehört zu rauchen, weil sie das Alter erreicht hatte, in dem die Angst vor dem Tod größer war als der Genuss, den ihr die Zigaretten verschafften. Der Gedanke stimmte mich traurig. Hätte ihr doch jemand gesagt, sie solle rauchen und rauchen und rauchen, um möglichst viele kleine euphorische Momente aus ihrem Leben herauszuquetschen, bevor sie ermordet wurde.

Obwohl Kimberly immer pünktlich zur Arbeit erschienen war und keine Schicht versäumt hatte – ausgenommen die beiden Tage, an denen sie eine so schwere Lebensmittelvergiftung hatte, dass sie die Toilette nicht verlassen konnte –, nahm der Geschäftsführer der Tankstelle an, sie mache blau. Er rief sie an, um ihr mitzuteilen, dass sie gefeuert war. Er ahnte nicht, dass Kimberlys Handy mit leerem Akku in ihrer Handtasche lag, und zwar in ihrem Auto, das in der Nähe der Schlucht parkte. Es wurde später abgeschleppt. Kimberly rottete vor sich hin, bis die Frau aus dem Forum zufällig die Leiche fand.

Kimberlys Name trendete nicht, und die Medien nannten sie in den wenigen Meldungen nur »die Frau, die in der Nähe von Anna Leigh entdeckt wurde«. Wie toll, als jemand in Erinnerung zu bleiben, dessen Körper in der Nähe einer anderen Leiche gefunden wurde. Niemand schien eine Verbindung zu sehen. Da ich als Teenager jahrelang Criminal Minds geschaut hatte, wusste ich, dass die meisten Serienmörder einen bestimmten Typ hatten. Ted Bundy war beispielsweise dafür berüchtigt, dass er Frauen mit langen braunen Haaren bevorzugte, auch wenn er bei seinen manischsten Morden davon abgewichen war. Es war unwahrscheinlich, dass jemand zuerst die junge, attraktive Anna Leigh ermorden sollte und dann Kimberly, die alt und arm war. Es starben fortwährend Frauen. Wer konnte schon sagen, ob es sich nicht um zwei Mörder handelte, die ihre Opfer eben in derselben Schlucht entsorgten? Es hatte schon seltsamere Dinge gegeben.

»Hast du die Nachrichten gesehen?«, fragte ich Carole.

Sie blickte vom Bildschirm hoch, trank einen Schluck Kräutertee, der nach Gras und Grauen roch, und sah mich fragend an.

»Sie haben dort, wo Anna Leigh entdeckt wurde, eine weitere Leiche gefunden.«

»Ach, du meine Güte. Die armen Frauen.«

Offenbar musste ich gar nicht erwähnen, dass es sich bei der Leiche um eine Frau handelte. Die Nachricht von einem Leichenfund wurde fast immer mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht.

»Wissen sie schon, wer der Täter war?«

»Nein. Sie versuchen herauszufinden, ob es eine Verbindung gibt.«

Die Forumsmitglieder machten sich augenblicklich an die Arbeit. Wir sprachen nie über unsere Jobs oder dass wir keine hatten. Viele waren wohl Hausfrauen und Mütter, die in Mordfällen ermittelten, wenn ihre Kinder gerade nicht hinschauten.

Ich erstellte für Instagram eine Infografik mit dem Hashtag #FindetDenSchluchtkiller über den Gesichtern von Anna Leigh und Kimberly.

»Wenn euch Anna Leigh am Herzen lag, müsst ihr auch an Kimberly denken«, schrieb ich in die Kommentare. »Frauen sterben, und die Polizei tut nichts.«

Der Beitrag wurde binnen Minuten Hunderte Male geteilt.

Eine andere Nutzerin grub eine Liste von Sexualstraftätern aus, die in der Nähe der Schlucht lebten, und durchkämmte sie nach möglichen Verdächtigen. Es gab keine Beweise, dass Anna Leigh oder Kimberly sexuell missbraucht worden waren, aber die Ermordung von Frauen, insbesondere schöner Frauen wie Anna Leigh, hatte fast immer mit Sex zu tun.

Eine andere verkündete, sie werde einen Bekannten, der bei einer nahe gelegenen Polizeidienststelle in Georgia arbeitete, um Informationen bitten.

Ich hatte das Gespräch mit meiner Chefin beinahe vergessen. Die Arbeit, die ich hier leistete, war befriedigend, auch wenn sie so gar nichts mit meiner bezahlten Tätigkeit zu tun hatte. Meine Chefin würde es als Zeitdiebstahl bezeichnen, ein Begriff, den sie zuvor schon verwendet hatte, doch das war mir egal. Wusste sie überhaupt, wie es war, sich wegen jedem kleinen Vergnügen schuldig zu fühlen? Oder so wenig geschätzt zu werden, dass man selbst vergaß, was man eigentlich konnte? Auf ihrem Schreibtisch stand ein gerahmtes Foto, das sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern am Strand zeigte. Ich wusste nicht, wann ich zuletzt das Meer gesehen hatte. Morde zu untersuchen, hatte nichts mit dem Strand zu tun, und das Meer nichts mit einer Schlucht, und doch fand ich in diesen geheimnisvollen Tiefen eine gewisse Freiheit.

6

Bald war ich wieder auf den Dating-Apps und schrieb mit einem Typen, der auf mittelmäßige Weise vielversprechend schien. Er war nicht sonderlich attraktiv, verdiente aber gut. Ich hatte ihn als »Dog Boy« gespeichert, weil er ein Foto seines Hundes als Profilbild hatte. Zuletzt hatte ich ihn gefragt, was er gern las, griff ständig zum Handy und legte es seufzend wieder weg.

»Musst du nicht arbeiten?«, fragte Carole.

»Tu ich doch«, antwortete ich und öffnete zum ersten Mal an diesem Tag eine Datei im Arbeitsordner.

Ich switchte rasch zu X, postete: »Der Achtstundentag sollte abgeschafft werden«, und wandte mich dann meiner Aufgabe zu. Ich kam gerade in Fahrt, als Carole mich unterbrach, was ich gar nicht mochte, obwohl ich mich ständig selbst unterbrach.

»Hey«, sagte sie.

»Was ist? Ich arbeite«, antwortete ich und deutete auf den Computer.

»Man hat schon wieder eine Leiche in der Schlucht gefunden, von der du immer redest.«

»Oh mein Gott.«

Natürlich war ich traurig, das verstand sich wohl von selbst. Jede Leiche stand für eine verlorene Frau. Drei war jedoch eine magische Zahl, ab der aus Taten willkürlicher Aggression die Taten eines potenziellen Serienmörders wurden. Einen aktiven Serienmörder zu entdecken, war ein bisschen wie das Monster im Schrank; etwas, das äußerst selten war und dennoch Massenpanik und Paranoia auslöste.

Wie bei Anna Leigh kam mir auch diesmal das Gesicht irgendwie bekannt vor, aber nicht wegen einer überirdischen Verbindung, die vom Universum vorherbestimmt war, nein, ich kannte sie tatsächlich.

»Ich kenne sie«, sagte ich.

»Du kennst sie?«

»Nicht direkt, aber ich habe online Videos von ihr gesehen.«

Jill war eine Personal Trainerin, die früher 160 Kilo gewogen und sich durch ein strenges Diät- und Trainingsprogramm auf 54 Kilo heruntergearbeitet hatte. Im Internet war sie durch ihren Gewichtsverlust eine kleine Berühmtheit geworden. Sie postete Videos mit Vorher-Nachher-Bildern, die indirekt versprachen, eine solche Verwandlung sei für alle möglich.

»Ich habe einfach jede Diät ausprobiert«, erzählte sie ihren Followern. »Irgendwann hatte ich genug und wusste, dass sich etwas ändern musste.« Sie klang, als gäbe es ein Geheimnis für ihren Erfolg, einen Schalter im Gehirn, den sie auch bei den Zuschauerinnen umlegen konnte, wenn sie nur lange genug ihre Inhalte anschauten. Bevor sie schlank wurde, hatte Jill als Zahntechnikerin gearbeitet. Sie postete Fotos, auf denen sie im Kittel lächelnd in der Zahnarztpraxis stand. Sie sah nicht aus, als hätte sie unter ihrem damaligen Körperumfang gelitten, schrieb aber dazu: »Ich mag zwar lächeln, aber ich leide innerlich.«

Nachdem sie abgenommen hatte, wurde Jill Personal Trainerin in ihrem örtlichen Fitnessstudio. Ihre Kunden posteten Trainingsstatistiken und bedankten sich, weil Jill sie antrieb, bis ihre Muskeln brannten.