6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

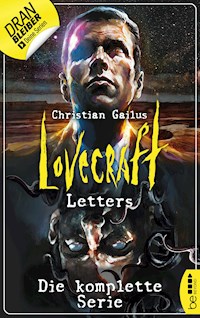

- Herausgeber: beBEYOND

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ray Berkeley führt ein zufriedenes Leben. Er ist ein angesehener Psychologe und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in einem großen Haus im Grünen. Doch vom einen auf den anderen Tag gerät Ray in einen Sog aus brutalen Morden, schockierenden Geständnissen und mysteriösen Ereignissen. Rätselhafte Spuren führen zu dem Schriftsteller H. P. Lovecraft - und Ray erkennt, dass die Welt weit furchterregender ist, als der berühmte Horror-Autor sie in seinen Geschichten jemals hätte schildern können ...

Dieses Sammelband enthält alle 8 Folgen der Horror-Serie! Das sind mehr als 900 Seiten Spannung und Horror in bester H.P.-Lovecraft-Manier.

Für Fans von Stranger Things, American Horror Story, Spuk in Hill House, Stephen King und natürlich H.P. Lovecraft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1201

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Impressum

beBEYOND Originalausgabe »be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln Cover-Motiv: © Timo Wuerz Covergestaltung: Thomas Krämer eBook-Erstellung: readbox publishing GmbH, Dortmund ISBN: 978-3-7325-8913-5Christian Gailus

Lovecraft Letters - Die komplette Serie

Über diese eBox

Inhalt

Cover

Die Serie

Lovecraft Letters – Folge I

Über den Autor

Titel

Impressum

Prolog

Washington D. C. Bezirksgericht. Zwei Wochen später.

Burke. Haus der Berkeleys.

Henderson & Remington.

Mammut-Cave.

Henderson & Remington. Kantine.

Henderson & Remington. Rays Büro.

Mammut-Cave.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Mammut-Cave.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Salem/Strand. Nacht. Erinnerungsprotokoll.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Mammut-Cave.

Salem. Hafen. Lagerhalle. Gedächtnisprotokoll.

Mammut-Cave.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Salem. Hafen. Lagerhalle. Gedächtnisprotokoll.

Mammut-Cave.

Leiden. Wohnung des Zwischenhändlers.

Mammut-Cave.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Salem. Hafen. Lagerhalle. Gedächtnisprotokoll.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Salem. Hafen. Lagerhalle. Gedächtnisprotokoll.

Mammut-Cave.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Henderson & Remington. Rays Büro.

Mammut-Cave. Plateau vor der Höhle.

Burke. Haus der Berkeleys.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Delaware. Haus der Colemans.

D. C. Central Detention Facility. Vernehmungsraum.

Burke. Haus der Berkeleys.

In der nächsten Folge

Fußnoten

Die Serie

Ray Berkeley führt ein zufriedenes Leben. Er ist ein angesehener Psychologe und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in einem großen Haus im Grünen. Doch vom einen auf den anderen Tag gerät Ray in einen Sog aus brutalen Morden, schockierenden Geständnissen und mysteriösen Ereignissen. Rätselhafte Spuren führen zu dem Schriftsteller H. P. Lovecraft – und Ray erkennt, dass die Welt weit furchterregender ist, als der berühmte Horror-Autor sie in seinen Geschichten jemals hätte schildern können …

Lovecraft Letters – Folge I

Ray wird als psychologischer Gutachter mit einem scheinbar eindeutigen Fall betraut: Der Geschichtsprofessor Henry Coleman soll seine Ehefrau brutal ermordet haben. Aber weder ihr Tod noch der anstehende Prozess scheinen Coleman sonderlich zu berühren. Dafür zeigt der Historiker eine manische Besessenheit für das Leben von H. P. Lovecraft. Coleman ist der festen Überzeugung, dass der Ursprung für dessen Geschichten nicht allein in der ausufernden Fantasie des Schriftstellers liegt. Ray hält den Historiker für geistesgestört – bis sein eigenes Leben in einem Alptraum versinkt …

Zur gleichen Zeit in Coldwater/Massachusetts: Eine Gruppe Studenten macht sich auf eine Expeditionstour in die Mammut-Cave. Tief im Innern der Höhle stoßen sie auf etwas, das besser für immer verborgen geblieben wäre.

Über den Autor

Christian Gailus studierte Germanistik in Hamburg und Drehbuch in Köln. Er arbeitete in einer Werbeagentur und verfasst Kriminalromane, Thriller und Hörspiele. Bereits in seiner Jugend wurde er von Lovecrafts Geschichten gepackt. Seitdem lassen ihn Horrorstorys nicht mehr los. Mit der Serie »Lovecraft Letters« hat er ein Ventil gefunden, seine Albträume zu verarbeiten.

CHRISTIAN GAILUS

I

beBEYOND

Digitale Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Uwe Voehl

Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius

Cover-Motiv: © Timo Wuerz

Covergestaltung: Thomas Krämer

eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-3162-2

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Prolog

Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein Herz raste, das Blut kochte. Sein Atem ging stoßweise, pfiff wie ein defektes Ventil. Die Luft war zum Schneiden dick, die Hitze unerträglich. Lichtfetzen zwängten sich durch die Ritzen des Fensterrollos. Von irgendwoher kam ein Wimmern.

Zum hundertsten Mal sah er auf die Uhr. Einundsiebzig Stunden und achtzehn Minuten. Unfassbar! Seit fast drei Tagen harrte er hier schon aus, in diesem Loch, kaum größer als die Zelle in Bridgewater. Allerdings hatte er in den vier Monaten, die er dort verbracht hatte, niemals Hunger leiden müssen. Der Knast hatte vielleicht einen schlechten Ruf, aber das Essen war einwandfrei.

Hier hingegen gab es nichts. Nicht mal ein verfluchtes Sandwich brachten sie ihm. Und er hatte nichts mitgenommen. Hatte ja nicht damit gerechnet, dass sie ihn finden würden, im Nachtzug von Boston nach Washington D. C. Wer konnte schon ahnen, dass die Hunde ihn über den halben Erdball jagen würden, nur weil er gesehen hatte, was er nicht hätte sehen sollen.

Aber: Hatte er überhaupt etwas gesehen? Oder war es nur Einbildung gewesen? Vielleicht spukten bloß Dämonen in seinem Kopf, bissen sich wie giftige Schlangen durch seine Hirnwindungen, saugten sich an seinen Synapsen fest und manipulierten seine Erinnerungen.

Nur, wenn er nichts gesehen hatte: Wieso waren sie dann hinter ihm her? Und wer schickte sie? Die Taliban? Das FBI? Die US-Army?

Er presste die Hände an die Schläfen und verzog das Gesicht. Wenn nur die verdammten Kopfschmerzen nicht wären! Kein klarer Gedanke ließ sich fassen. Alles wurde zersetzt im Blitzlichtgewitter der Schmerzen. Er musste hier raus. Sofort!

Er zog die Pistole aus dem Hosenbund und ließ das Magazin herausschnellen. Auch das hatte er schon ein Dutzend Mal getan. So wie alles andere. Das ganze verdammte Dasein spiegelte sich in lächerlich wenigen Bewegungsmustern wider: aufstehen, setzen, atmen, husten, spucken, pissen. Er musste lachen. Wenn man sich die Beschränktheit der menschlichen Ausdrucksformen vor Augen führte, war das Leben nicht mehr als eine Nummernrevue auf irgendeiner Provinzbühne. Ein Schmierentheater. Die x-te Wiederholung derselben schalen Szene für ein Publikum voller Demenzkranker.

Er steckte die Pistole zurück und tigerte hin und her. Hin und her.

Schritt, Schritt, Schritt – wenden.

Schritt, Schritt, Schritt – wenden.

Schritt, Schritt, Schritt …

Wieso um alles in der Welt hatte er den Nachtzug genommen? Wieso war er nicht per Anhalter gefahren? Boston–Washington – das war nicht die Welt. Aber er hatte gehofft, die Nacht würde ihn schützen. Stattdessen hatten sie ihn erwartet. Hatten zu zweit den Zug durchstreift, jedes Abteil gefilzt, jedem sein Foto gezeigt. Reiner Zufall, dass er nach einem Nickerchen zur Toilette gegangen war und sie gesehen … nein, erkannt hatte. Obwohl sie in Zivil waren. Waren ja nicht dumm.

Er war zurück in die Toilette gehuscht und hatte die Tür verriegelt. Welche Optionen hatte er? Mitten in der Nacht. In einem fahrenden Zug. Zwei Häscher auf den Fersen.

Verschanzen?

Angriff?

Flucht?

Die Antwort hatte glasklar vor seinen Augen gestanden: Notbremse ziehen, rausspringen, abhauen. Sie waren mitten in der Pampa, die mondlose Nacht würde ihn verbergen. Aber er brauchte seinen Rucksack. In ihm steckte alles, was er besaß: Rasierzeug, Pass, Geld – und die Glock. Ohne Waffe war er aufgeschmissen. Er brauchte den Rucksack. Musste ihn haben! Und dazu musste er an ihnen vorbei.

Also hatte er sich gegen die Toilettentür gelehnt und sich gesammelt: einatmen, ausatmen, ein, aus. Dann hatte er sich ruckartig umgedreht, die Tür aufgerissen und war losgestürmt; direkt in die beiden Typen rein. Einer stürzte ihm entgegen, der andere ging zu Boden. Im Gerangel war es ihm gelungen, sich loszureißen und durch den Gang bis zu seinem Platz zu hetzen. Er hatte seinen Rucksack geschnappt und war weitergerannt, das Ende des Wagens schon im Visier – als plötzlich eine Frau aus dem Abteil trat. Er rannte mit so viel ungehemmter Energie in sie hinein, dass sie beide stürzten. Dann ging alles so schnell, dass er sich im Nachhinein nur noch an Fragmente erinnerte: wie er sie an den Haaren gepackt und ins Abteil gezerrt hatte … wie die beiden Leute darin sich an ihm vorbeigedrängt hatten … wie er die Tür zugeworfen und abgeschlossen hatte.

Gefangen im Schlafwagenabteil.

Seit einundsiebzig Stunden und … er … starrte … auf …

Ein Geräusch! Er zog die Glock und zielte auf die Abteiltür. Was ging da draußen vor? Wollten sie die Tür aufbrechen? Aufsprengen? Ihn ausräuchern?

Er lauschte. Trat näher. Legte das Ohr an die graue Fläche. Spürte die seichten Vibrationen in den Molekülverbindungen des Kunststoffs. Sie schlichen vorüber. Von links nach rechts. Und wieder zurück. Dann blieb einer stehen. Direkt vor der Tür. Lehnte sich an sie. Horchte auch. Und für einen Moment schlugen ihre Herzen synchron.

Er sprang zurück, riss die Waffe hoch und betätigte den Abzug. Nichts geschah. Wütend hantierte er am Sicherungshebel herum, entsicherte die Glock nach endlosen Sekunden und ging erneut in Feuerstellung.

»Ich schieße!«, schrie er, und seine Stimme überschlug sich beinahe. »Weg von der Tür, oder ich mach euch alle!«

Sein zitternder Finger krümmte sich am Abzug. Nur Millimeter trennten die Kugel von ihrem Opfer.

Aber war er überhaupt fähig, jemanden zu töten? Ein einfacher Berater, nicht mal Soldat. Ein Mann, der zufällig zwei Sprachen beherrschte und zufällig in einem Land aufgewachsen war, in dem die Supermächte ihre Stellvertreterkriege ausfochten. Reiner Zufall, dass er in Dschalalabad auf die Welt gekommen war. Und nicht in Boston, Paris oder Hamburg. Reiner Zufall, dass seine Eltern ihn nicht aufs Feld, sondern in die Schule schickten. Reiner Zufall, dass ein amerikanischer Major auf ihn aufmerksam wurde und ein Stipendium in den USA besorgte. Und reiner Zufall, dass er zeitweise mit einem der Boston-Attentäter zusammengewohnt hatte. Vier Monate Bundesgefängnis – und Ende. Nach der U-Haft gab ihm keiner mehr einen Job. Er war gebrandmarkt. Ein Afghane in Massachusetts – klang eher nach Satire als nach hoffnungsvoller Utopie.

Sein Leben war bestimmt von Zufällen. Nichts davon war seins, nichts davon war er. Er war, was seine Umwelt aus ihm gemacht hatte: ein Produkt aus Zufall und Krieg.

Aber kein Mörder!

»Weg von der Tür«, schrie er noch einmal. »Weg von der Tür!«

Stille.

Er hielt den Atem an.

Krümmte den Finger.

Dann schlich der andere fort.

Er ließ die Waffe sinken und atmete tief durch. Der Schweiß lief in Strömen. Seine Kehle war knochentrocken. Er musste etwas trinken. Brauchte Flüssigkeit. Irgendwas.

Hektisch machte er sich an seinem Rucksack zu schaffen, warf achtlos heraus, was ihm im Weg war, Rasierzeug, Sonnenbrille, Pass – und fand die Wasserflasche. Gierig drehte er den Verschluss ab und setzte die Öffnung an die Lippen. Aber da kam nichts. Kein einziger Tropfen. Nicht mal der Hauch einer Hoffnung. Das Schicksal war unerbittlich … der Sekundenzeiger seiner Uhr … tick, tick, tick … mit jedem Tick dem Tod entgegen.

Die Toilette! Ja klar, auch wenn sie das Wasser abgestellt hatten: in der Toilette müsste noch welches sein. Vielleicht ließ es sich mit der Flasche abschöpfen.

Er wankte in den Waschraum und sank auf die Knie. Er hob den Deckel und starrte in das schwarze Loch. Nichts. Kein Wasserreservoir. Nicht ein einziger Tropfen. Seine Kehle schnürte sich zusammen. Vom Schmerz betäubt, richtete er sich wieder auf – und die Kreatur starrte ihm direkt ins Gesicht. Wie ein zum Leben erwachter Albtraum stand sie vor ihm, abgezehrt und ausgemergelt, die Kleider besudelt und zerrissen und glotzte ihn aus kranken Augen an. Starr vor Entsetzen schnappte er nach Luft, da öffnete das Ungeheuer sein modriges Maul und schien etwas zu sagen. Etwas, das er nicht verstand und auch nicht verstehen wollte.

Er taumelte zurück, schrie auf und warf die Flasche in die reflektierende Fläche über dem Waschbecken. Die Scherben prasselten zu Boden, und die Kreatur verschwand. Er presste die Fäuste gegen die Schläfen. Wie lange konnte er es noch aushalten? Einen Tag? Eine Stunde? Oder nicht mal mehr eine Minute?

»Herr Al-Tahiri?«

Wieder die Stimme.

»Geht es Ihnen gut? Wir haben Lärm gehört. Schreie. Ist alles in Ordnung?«

Diese Stimme! Ruhig und sanft, als wolle sie ihn aushöhlen, sein Inneres aufsaugen, wie durch einen Strohhalm. Und plötzlich waren sie wieder da, die Schlangen, die sich durch seine grauen Zellen schoben, sein Hirn zerbissen und ihr Gift in seine Poren spritzten. Er musste sie rausholen, raus aus dem Kopf. Den Schädel aufbrechen. Aber wie? Womit?

Sein Blick fiel auf die Glasscherben im Bad. Das könnte gehen: mit einer Scherbe durch den Augapfel direkt ins Gehirn. Ein tiefer Schnitt, dann mit dem Finger hindurch und sie rausziehen. Dann wäre Schluss mit den Schmerzen. Endlich Schluss.

Still!

Da waren sie wieder. Vor der Tür. Obwohl er gesagt hatte, dass sie verschwinden sollten! Sie verdienten eine Lektion. Er musste ihnen zeigen, dass er es ernst meinte. Todernst!

Er nahm die Glock und entsicherte sie. Diesmal würde sie nicht versagen. Diesmal würde die Kugel ihr Ziel finden. Und es zerstören.

»Herr Al-Tahiri?«

Von wegen: Herr Al-Tahiri! Mahmoud Al-Tahiri kommt jetzt raus! Und es wäre besser für euch, ihr würdet verschwinden! Den Weg frei machen! Sonst gibt es ein verdammtes Blutbad!

Die Glock in der Rechten, drehte er mit der Linken den Schlüssel und legte die Hand auf den Griff. Einatmen, ausatmen, ein, aus.

Er stieß die Tür auf und stürmte hinaus. Blick nach rechts – frei. Blick nach links – frei. Blick nach rechts …

Was war hier los? Wo waren sie? Hatten sie ihn bemerkt und sich verschanzt?

Langsam schlich er über den Gang, vorbei an mehreren leeren Abteilen. Am Ende des Wagens ging er in die Hocke und lugte um die Ecke. Die Waggontür stand offen. Draußen war niemand zu sehen.

War das ein Scherz? Er berührte mit der Hand den Boden. Nein, das war kein Traum. Das war real.

Er stand auf und trat zur offenen Waggontür. Der Nachtwind fuhr ihm ins Gesicht. Er schloss die Augen und sog die frische Luft gierig in seine ausgehungerten Lungen. Ein Schauer der Erregung durchflutete ihn. Das wahre Leben, ja, so fühlte es sich an. Die vergangenen drei Tage im Abteil waren nur ein böser Traum gewesen. Das wahre Leben spielte sich hier ab. Draußen. In Freiheit.

Er ging über die Trittbretter hinab und setzte seine Füße in den Kies. Wandte den Kopf nach links … Da war sie! Die Kreatur!

Hockte auf ihren angewinkelten Hinterbeinen wie zum Sprung bereit und starrte ihn höhnisch grinsend an. Speichel tropfte in den Styroporbecher, den sie mit ihren Klauen umklammerte. Und ihre kranken Augen funkelten boshaft.

Einen Moment lang war er wie gelähmt, konnte nicht glauben, dass sein Albtraum Realität geworden war. Dann begriff er, dass genau darin die Lösung für alles lag: Weder Bundespolizei noch Geheimdienst waren hinter ihm her, und auch keine ausländische Macht, die ihn für was auch immer bestrafen wollte. Und schon gar nicht war es sein vernebelter Verstand, der ihm etwas vorgaukelte, was es in Wirklichkeit gar nicht gab. Es war viel einfacher: Die Kreatur aus seinen Albträumen war Realität geworden. Es gab sie wirklich. Sie hockte direkt vor ihm.

Er riss die Glock hoch. Die Kreatur ließ den Becher fallen.

»Nein!«, schrie eine Stimme. Im selben Moment gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Er wurde zurückgerissen, verlor das Gleichgewicht und ging zu Boden. Bevor er das Bewusstsein verlor, spürte er das Brennen im rechten Arm. Und sein einziger Gedanke war, dass dieser Schmerz die Schlangen aus seinem Kopf vertrieb.

Endlich Frieden.

Dann wurde ihm schwarz vor Augen.

Wahnsinn reitet auf dem Sternenwind … Klauen und Zähne, die sich über Jahrhunderte an Leichen geschliffen haben … der triefende Tod inmitten eines Gelages von Fledermäusen aus den nachtschwarzen Ruinen der begrabenen Tempel des Belial … Nun, da das Bellen der toten, entfleischten Monstrosität lauter und lauter wird und das verstohlene Schwirren und Flattern der verfluchten Lederschwingen näher und näher kommt, will ich mithilfe meines Revolvers das Vergessen suchen, das meine einzige Zuflucht vor dem Unbekannten und Unfassbaren ist.1

Das ist nicht tot, was ewig liegt,und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt.2

Washington D. C. Bezirksgericht.Zwei Wochen später.

Ray Berkeley senkte den Blick und prüfte den Sitz seiner Schnürsenkel; ein alter Trick, um sich vor einer Rede zu sammeln. Als er sich versichert hatte, dass beide Senkel geschnürt und die Gefahr des Stolperns damit gebannt war, hob er den Kopf und sagte mit fester Stimme: »Mahmoud Al-Tahiri ist der Entführung mit Todesfolge an der Zugbegleiterin Dana Thompson beschuldigt. Meine Aufgabe als vom Gericht bestellter Psychologe war es, herauszufinden, warum sich der Angeklagte auf keine Verhandlungen eingelassen und nicht auf die Gesprächsangebote des FBI-Vermittlers reagiert hatte. Wieso schlug Al-Tahiri nicht Alarm, als das Opfer kollabierte? Wieso ignorierte er sämtliche Außenweltreize? Wollte er nicht reagieren oder konnte er es nicht?«

Ray ließ den Blick durch den Gerichtssaal wandern. Abgesehen vom Richter, der Staatsanwältin, dem Verteidiger, den Geschworenen und dem Gerichtspersonal waren noch der Angeklagte sowie die Eltern der verstorbenen Zugbegleiterin anwesend. Im hinteren Teil verfolgten rund fünfzig Zuschauer den Prozess, unter ihnen auch Rays Freund und Mentor, der Rechtsanwalt Kenneth Sturman.

»Mahmoud Al-Tahiri fühlte sich verfolgt. Deshalb verschanzte er sich im Schlafwagenabteil des Amtrak-Nachtzugs von Boston nach Washington D. C. Ob die Verfolger real waren oder auf bloßer Einbildung beruhten, ist ungeklärt; bisher konnte ihre Existenz weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Ohne Zweifel real hingegen war die Belagerung des Abteils durch Polizei und FBI in den drei Tagen darauf. Allerdings war Al-Tahiri fest davon überzeugt, dass es sich dabei um seine Häscher handelte und sie nur deshalb den Zug nicht stürmten, weil er bewaffnet war. Aus seiner Sicht war es also logisch, sich im Schlafwagenabteil einzusperren. Herauszukommen hätte den sicheren Tod bedeutet.«

Er sah zum Angeklagten. Der Afghane hockte mit gesenktem Blick neben seinem Verteidiger und rührte sich nicht. Ray hatte in den vergangenen Wochen mehrfach mit ihm gesprochen und keine Hinweise auf wahnhafte Störungen gefunden. Der schlanke Mann mit den sanften Zügen bedauerte den Tod der Zugbegleiterin und versicherte, dass er sie nur beiläufig wahrgenommen hatte. Die Geiselnahme schilderte er als eine Art Reflex. Aber als er erst einmal im Abteil war, hatte die Angst vor seinen Verfolgern zu einem Zustand der Lähmung geführt, dem er nichts entgegenzusetzen hatte.

Ray sollte die Frage beantworten, ob Al-Tahiri die Wahrheit sagte oder ihn dreist belog, um einer Verurteilung zu entgehen und auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Auf den ersten Blick war das schwer vorstellbar, denn der Afghane wirkte so sanftmütig, dass man ihm eine Gewalttat nicht zutraute. Als Psychologe waren Ray jedoch mentale Zustände vertraut, die ein empathisches Wesen in eine kaltblütige Bestie verwandeln konnten. Und einen dieser Zustände hatte er gerade am eigenen Leib erfahren, als er Al-Tahiris Isolations-Odyssee rekonstruiert hatte.

»Eine Psychose kann uns die Realität verzerrt wahrnehmen lassen«, sagte er. »Misstrauen und Reizbarkeit gewinnen dann die Oberhand, Halluzinationen und Wahnvorstellungen spielen uns eine Scheinwelt vor, die mitunter so realistisch wirkt, dass sie von der Wirklichkeit nicht mehr unterschieden werden kann.« Ray wusste, wovon er sprach: Er selbst hatte schon psychotische Zustände erlebt, in denen er den Bezug zur Realität zeitweise verloren hatte. Und genau das war es gewesen, das ihn am Fall Al-Tahiri interessiert hatte. Als er das Leben des Afghanen beleuchtete, Gespräche mit ihm führte und dessen Akten studierte, stellte Ray Parallelen zu seinem eigenen Leben fest. Beide hatten eine genetische Disposition für eine Psychose, beide hatten in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse gehabt, Al-Tahiri, als in seinem Dorf in Afghanistan sein Vater vor seinen Augen ermordet wurde, Ray, als er über einen langen Zeitraum hilflos beobachten musste, wie sein Vater seine Mutter misshandelte.

Diese Faktoren führten Ray schließlich zu der Frage, wie er selbst in einer entsprechenden Situation reagiert hätte. Würden der anhaltende Stress, die Dehydrierung des Körpers und die Hitze im Abteil bei ihm ebenfalls zu einer Psychose führen? Hatte Al-Tahiri vielleicht gar keine andere Wahl, als sich genau so zu verhalten, wie er es getan hatte?

Nach dem Studium der Berichte und den Gesprächen mit Al-Tahiri und dessen Ärzten konnte sich Ray keine abschließende Meinung bilden. Deshalb schlug er dem Gericht eine ungewöhnliche Maßnahme vor: Er wollte die Situation so genau wie möglich rekonstruieren, um herauszufinden, ob bei einem anderen Menschen mit sehr ähnlichen Voraussetzungen ebenfalls eine Psychose ausgelöst würde. Und dieser andere Mensch war Ray selbst.

»Die Psychose hatte Mahmoud Al-Tahiri fest im Griff«, fuhr er fort. »Deshalb stellt sich die Frage, ob der Angeklagte überhaupt die Wahl hatte, das Abteil zu verlassen. Konnte bei ihm noch von einem freien Willen die Rede sein? War Al-Tahiri noch zurechnungsfähig?«

Ein Raunen ging durch den Gerichtssaal. Ray spürte den hasserfüllten Blick von Dana Thompsons Vater. Für ihn waren die Fakten klar: Al-Tahiri hatte seine Tochter als Geisel genommen, und zwei Tage später war sie an Herzversagen gestorben. Von ihrem angeborenen Herzfehler hatte der Geiselnehmer nichts wissen können, aber ohne die Freiheitsberaubung wäre Dana heute noch am Leben.

»Ich entschloss mich, die Situation, in der sich der Angeklagte befunden hatte, so realistisch wie möglich nachzustellen, um herauszufinden, wie sich dieselben Umstände bei einem anderen Menschen auswirken würden. Da ich niemandem diese Tortur zumuten wollte, übernahm ich selbst die Rolle des Versuchskaninchens.«

Ray nickte dem Gerichtsdiener zu, der das Saallicht löschte. Anhand einiger Fotos, die von einem Projektor auf eine weiße Leinwand geworfen wurden, erläuterte Ray den Versuchsaufbau. »Zur Durchführung des Experiments stellte uns Amtrak einen identischen Waggon zur Verfügung. Wie bei der echten Belagerung wurde auch dieser auf einem Abstellgleis hinter Washington Union Station positioniert.« Per Fernbedienung rief er das nächste Bild auf. »Das Abteil wurde während der Belagerung vom FBI mit hochsensiblen Mikrofonen abgehört, und die kompletten drei Tage wurden als Audioaufnahme aufgezeichnet. Diese Aufnahme ließ ich in Echtzeit über leistungsstarke Lautsprecher ins Innere des Waggons übertragen, sodass ich Anhaltspunkte hatte, womit Al-Tahiri zu welchem Zeitpunkt beschäftigt war. Das Fenster verklebte ich mit einem zerrissenen Rollo, zusätzliche Scheinwerfer von außen beleuchteten die Szenerie auch nachts. Strom und Wasser wurden abgestellt. Der einzige Unterschied zu Al-Tahiri bestand darin, dass ich alleine im Abteil sein würde, denn es konnte niemandem zugemutet werden, die Rolle der Zugbegleiterin Dana Thompson zu verkörpern. Dennoch würde sie präsent sein, da ihre Geräusche, ihr Betteln und Flehen auf der Audioaufnahme zu hören waren. Am 2. August um 5.37 Uhr begann das Experiment.« Ray gab dem Gerichtsdiener ein Zeichen, der das Saallicht wieder einschaltete. »Vierzehn Stunden später bemerkte ich erste Veränderungen. Ich spürte, wie mir die Enge des Abteils, die Hitze und die permanenten Ansprachen des FBI-Vermittlers die Kehle zuschnürten. Zu diesem Zeitpunkt war ich kurz davor, das Experiment abzubrechen. Mehrere Minuten wog ich das Für und Wider ab. Dann geschah etwas, das mich meine Meinung ändern ließ: Der Flüssigkeitsmangel machte mir derart zu schaffen, dass ich Angst hatte, verrückt zu werden, wenn ich nicht sofort etwas zu trinken bekäme. Wie Al-Tahiri hatte ja auch ich nur eine leere Wasserflasche dabei. Also habe ich aus Leibeskräften nach Wasser geschrien. Es war mehr ein Reflex als eine bewusste Handlung. Nur Sekunden später hörte ich auch Al-Tahiri auf der Aufnahme nach Wasser schreien. Er verspürte denselben Leidensdruck wie ich. Seine Wahrnehmung und meine Wahrnehmung waren identisch: unsere Körper waren synchron.«

Ray streifte Kens Blick. Wann immer er es einrichten konnte, nahm der Jurist an den Verhandlungen, in denen Ray als Gutachter gehört wurde, teil, um ihm danach Manöverkritik zu geben. Und als Anwalt war Ken in dieser Beziehung gnadenlos. Seine Ratschläge hatten in der Vergangenheit geholfen, Rays Darstellungen erheblich zu verbessern.

»Ich beschloss, das Experiment fortzusetzen«, sagte Ray. »Und im Laufe der folgenden Stunden wuchsen die Wahrnehmung des Angeklagten und meine eigene immer mehr zusammen. Auch ich hörte Personen vor der Abteiltür herumschleichen und war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob es sich um Freund oder Feind handelte. Mein Gefühl für die Realität kam mir zunehmend abhanden. Meine Fantasie schlug Haken. Mir kam der Gedanke, dass es sich gar nicht um mein Experiment handeln könnte, sondern ich in Wirklichkeit der Proband eines ganz anderen Versuchs war. In der abgeschirmten Enge des Abteils gab es keine Möglichkeit einer objektiven Überprüfung. Also war theoretisch alles möglich. Ich begann Stimmen zu hören, hatte Halluzinationen und vermutete eine Verschwörung.«

Ray nahm einen Schluck Wasser aus dem Glas von seinem Tisch und dachte an die Kreatur. Ray hatte sie schon mehrfach gesehen, besonders als Kind, wenn sie durch seine Albträume schlich. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass sie real auftauchen und vor dem Zug auf ihn warten würde. Doch genau das war geschehen.

Auch Al-Tahiri hatte von einem Wesen berichtet, das sich im Zug materialisiert hatte – und dessen Beschreibung Rays Kreatur in erschreckender Art und Weise ähnelte. Sollte Ray dem Gericht von ihr berichten? Oder würde das seine Argumentation in ein falsches Licht setzen? Eine Kreatur mir Klauen und Zähnen … Ray war sich nicht sicher.

»Schließlich habe ich es nicht mehr ausgehalten«, fuhr er fort und stellte das Glas zurück. »Ich schrie herum, tobte und drohte den Beamten vor der Tür. Und dann … habe ich das Abteil verlassen. Damit wich ich von der Choreografie ab, die mir die Bandaufnahme diktierte. Al-Tahiri war im Abteil geblieben, hatte sich weiterhin verschanzt, bis er Stunden später das Bewusstsein verlor und das Abteil gestürmt wurde. Aber ich wollte nicht mehr länger das Versuchskaninchen spielen. Immerhin war es MEIN Experiment! Wie kamen DIE eigentlich dazu, es mir abspenstig zu machen! Immerhin bin ich Psychologe und kein naiver Proband!« Er warf einen Blick auf seine Schnürsenkel. Alles in Ordnung. Ray holte tief Luft und sah zum Richter.

»Ich litt unter einer akuten Psychose, und die gaukelte mir vor, ich sei das Opfer einer Verschwörung. Meine Reaktion auf diese Erkenntnis: ausbrechen, rausgehen. Die Konfrontation suchen. Denn das entspricht meinem Verhaltensmuster. Ich tat es nicht, weil ich es wollte – denn eigentlich wollte ich das Abteil ja gar nicht verlassen, sondern das Experiment zu Ende führen. Ich tat es, weil meine Psychose stärker war und sich durchsetzte. Genauso wie Mahmoud Al-Tahiris Psychose ihn dazu gezwungen hatte, sich zu verschanzen und eher seinen Tod in Kauf zu nehmen, als die Tür zu öffnen. Die Angst vor seinen Verfolgern war so übermächtig, dass sie seinen freien Willen überlagerte. Mahmoud Al-Tahiri wurde Opfer wahnhafter Einbildungen. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als sich zu verschanzen. Daher bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig war. Er war nicht mehr Herr seiner Sinne.«

Unruhe erfüllte den Saal. Die Zuschauer rückten nervös auf ihren Stühlen herum, Dana Thompsons Vater schimpfte empört. Ray setzte sich und sortierte seine Unterlagen. Richter Blankenburg dankte dem Sachverständigen und erteilte Staatsanwältin Hattfield das Wort.

»Doktor Berkeley«, begann sie, und Ray lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ihr attraktives Äußeres stand in krassem Gegensatz zur Kälte in ihrer Stimme. Ken hatte ihn vor Hattfield gewarnt. Sie war zwar erst vor einem Jahr in die Staatsanwaltschaft berufen worden, hatte aber offenbar vor, die Karriereleiter so schnell wie möglich zu erklimmen. Einige Kollegen nannten sie hinter vorgehaltener Hand schon 00-Hattfield, wobei die Doppelnull in ihrem Fall für null Toleranz und null Mitgefühl stand. Ken hatte Ray geraten, sich von ihr unter keinen Umständen provozieren zu lassen.

»Sie haben in einem aufwendigen Experiment gezeigt, wie ein gesunder Mensch eine Psychose entwickelt«, fuhr Hattfield nüchtern fort. »Aber nach meinen Unterlagen war der Angeklagte gar nicht gesund. Er hatte eine genetische Disposition für eine psychotische Störung. Deshalb frage ich mich, inwieweit sein Verhalten und Ihres miteinander vergleichbar sind.«

Ray räusperte ich. »Wie gesagt, haben mein Team und ich uns bemüht, die äußeren Umstände so genau wie möglich zu rekonstruieren …«

»Das meine ich nicht«, unterbrach ihn Hattfield. »Ich spreche davon, ob ein mental gesunder Mensch wie Sie mit einem genetisch vorgeschädigten Verstand wie dem des Angeklagten überhaupt vergleichbar ist.«

Ray warf Ken einen raschen Blick zu. Der zog die Brauen hoch.

»Unter den gegebenen Umständen hat das Experiment durchaus Aussagekraft …«, begann Ray, aber wieder fuhr ihm die Staatsanwältin ins Wort.

»Unter den gegebenen Umständen ist Ihr Experiment nichts wert«, konstatierte sie scharf. »Weil es einen gesunden mit einem kranken Geist vergleicht.« Sie drehte sich zu den Geschworenen. »Das wäre in etwa so, als würde ich einen Farbenblinden mit einem normal Sehenden vergleichen und Letzteren bitten, sich doch mal eine Welt ohne Farben vorzustellen.« Sie schüttelte verständnislos den Kopf.

»Der Vergleich hinkt«, begann Ray erneut, aber die Staatsanwältin ließ ihm keine Chance.

»Ein Mensch ist gestorben«, sagte sie laut, »und dieser Mann ist dafür verantwortlich.« Sie zeigte auf Al-Tahiri, der mit hängendem Kopf auf seinem Platz saß. »Er hat den Tod von Dana Thompson zu verantworten. Ohne ihn wäre sie heute noch am Leben. Und während wir uns hier bemühen, die Sachlage zu erörtern, versuchen Sie uns einzureden, Sie hätten irgendwie Zugang zum Verstand des Angeklagten. Als wüssten Sie, was er denkt. Als könnten Sie in seinen Kopf hineinsehen.«

»Das kann ich auch«, sagte Ray.

»Das können Sie nicht«, erwiderte Hattfield so laut, dass es fast an Brüllen grenzte. »Schließlich hat der Angeklagte einen Gendefekt!«

»Den habe ich auch«, sagte Ray – und wusste im selben Augenblick, dass er in eine Falle getappt war.

»Sie auch?«, fragte die Staatsanwältin und konnte sich den Anflug eines Grinsens nicht verkneifen. »Könnten Sie bitte erläutern, was Sie damit meinen?«

Ray seufzte. »Ich habe eine genetische Veranlagung für eine Psychose«, sagte er. »Und gerade deshalb …«

»Ach, das ist ja interessant«, unterbrach ihn Hattfield und drehte sich zum Richter. »Doktor Berkeley ist gar nicht so gesund, wie er uns weismachen will. Er hat auch eine genetische Disposition für psychotische Störungen. Genau wie der Angeklagte.«

»Entspricht das den Tatsachen?«, fragte Blankenburg.

Ray nickte. »Ja, und genau deshalb habe ich das Experiment auch durchgeführt: Weil ich mich durch diesen und weitere Faktoren in die Lage versetzt gesehen habe, die mentalen Zustände des Angeklagten exakt nachzuvollziehen.«

»Inklusive getrübter Wahrnehmung«, sagte Hattfield.

Ray runzelte die Stirn. »Was?«

»Ihre Wahrnehmung war getrübt«, wiederholte die Staatsanwältin ruhig. »Aufgrund Ihrer psychotischen Prädisposition. Da stellt sich doch die Frage, wie Sie Ihr sogenanntesExperiment überhaupt bewerten wollen – als Kranker unter Kranken.«

Ray schnappte nach Luft. »Ich bin nicht krank …«

»Haben Sie gerade selbst gesagt.«

»Ich sagte, ich habe dieselbe genetische Disposition wie der Angeklagte, weshalb es mir möglich ist …«

»Gar nichts ist Ihnen möglich«, unterbrach ihn Hattfield scharf. »Sie haben die Kontrolle verloren – das ist die Wahrheit. Sie haben es selbst gesagt: Sie sind vom Protokoll abgewichen, haben den Waggon verlassen und mit Ihrer Waffe auf einen Polizisten gezielt!«

Ich habe auf die Kreatur gezielt, dachte Ray, nicht auf einen Polizisten.

»Meine Waffe war eine Attrappe und nicht geladen«, sagte er.

»Was der Beamte nicht wusste, und deshalb auf Sie geschossen hat«, fuhr ihn Hattfield an, und ihre Stimme klang irgendwie verzerrt, wie ein böses Echo der Vergangenheit. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede, sieh mich an!

Dann die Schläge, hart und laut:

»Sie haben die Kontrolle verloren«, hallten Hattfields Worte durch den Raum. »Wieso sollten wir also davon ausgehen, dass Sie sie vorher hatten?« Sie drehte sich zum Richter. »Wieso sollten wir davon ausgehen, dass er überhaupt irgendwann die Kontrolle hatte?« Und wieder zu Ray. »Wieso sollten wir Ihr Experiment als relevant erachten?«

Al-Tahiri saß noch immer mit gesenktem Blick auf seinem Stuhl. Ob er der Verhandlung folgte oder überhaupt nicht zuhörte, ließ sich nicht sagen. Sein abwesendes Verhalten machte Ray wütend. Aber noch wütender machte ihn die Staatsanwältin. Sie verfügte weder über den Sachverstand noch das Einfühlungsvermögen, die Situation zu beurteilen. Sie wusste nicht, was es hieß, den eigenen Vater beim Schlagen der Mutter zu beobachten. Sie war an der Wahrheit überhaupt nicht interessiert; sie wollte nur ihren Fall gewinnen. Sie grinste Ray an, verhöhnte ihn. Sie war die Kreatur.

»Doktor Berkeley.«

Glaube ja nicht, dass du damit durchkommst.

»Doktor Berkeley.«

Ich werde dir zeigen, was es heißt …

»Doktor Berkeley!«

Ray riss den Kopf zur Seite. »Äh, ja?«

Richter Blankenburg bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Ich denke, wir haben genug gehört.« Mit einer Handbewegung wies er die Staatsanwältin an, sich zu setzen. Dann wandte er sich an Ray. »Ich möchte Ihnen ausdrücklich für Ihren Einsatz danken, Doktor Berkeley. Es geschieht selten, dass sich jemand die Mühe macht, sich derart in die Gemütswelt eines Angeklagten zu vertiefen, um zu einer Beurteilung seiner Psyche zu gelangen.« Er machte eine kurze Pause, um der Würdigung Raum zu geben. »Auf der anderen Seite kann ich die Einwände der Staatsanwältin nicht unbeachtet lassen. Sie hätten uns von Ihrer genetischen Disposition berichten müssen. Dass Sie es erst auf Nachfrage getan haben, wirft kein gutes Licht auf Ihre Argumentation. Dennoch werden wir uns bemühen, Ihre Erkenntnisse in die Urteilsfindung einfließen zu lassen.«

Richter Blankenburg blickte auf Ray herab wie ein Lehrer auf einen unartigen Schüler.

»Herr Vorsitzender«, sagte Ray, aber der Richter ließ kein Wort mehr zu. »Das wäre dann alles, Doktor Berkeley.«

Ray war wie vor den Kopf gestoßen. Aufgewühlt packte er seine Unterlagen zusammen. Bevor er den Saal verließ, warf er Hattfield noch einen hasserfüllten Blick zu. Aber sie beachtete ihn gar nicht mehr. Sie war in ihre Unterlagen vertieft und würdigte ihn keines Blickes.

»Was sollte das?«, schimpfte Ray, als er gemeinsam mit Ken über den Flur des Justizgebäudes Richtung Ausgang ging. »Die kann doch nicht mit ein paar unqualifizierten Sprüchen meine ganze Arbeit niedermachen!«

»Ich habe dir gesagt, dass du es nicht übertreiben sollst«, entgegnete Ken ruhig. »Je spektakulärer die Methoden, desto härter die Reaktion.«

»Sie hat mich reingelegt.«

»Du hättest von Anfang an mit offenen Karten spielen sollen.«

Ray schnaubte aus.

Als sie das Gebäude verließen, empfing sie strahlender Sonnenschein. Ray kniff die Augen zusammen. Trotz der zwei Wochen, die seit seiner Aktion mittlerweile vergangen waren, schmerzte ihn unvermittelte Helligkeit immer noch stärker als früher. Und manchmal erwischte er sich bei dem Gedanken, dass er sich nach der schützenden Dunkelheit im Zugabteil zurücksehnte. »Wie denkst du, geht es aus?«, fragte er seinen Freund, als sie die Stufen zur Constitution Avenue hinuntergingen.

Ken seufzte. »Blankenburg ist nicht gerade für seine liberale Einstellung bekannt. Und hier geht es um Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Dass Al-Tahiri wegen Unzurechnungsfähigkeit eingewiesen wird, kann ich mir nicht vorstellen.«

Ray schüttelte verständnislos den Kopf. »Drei Tage Hölle, und das ist der Dank.«

Sie gingen über den Parkplatz zu Kens schwarzem Dodge. »Brewster will dich sehen«, sagte er, während er mit seinem elektronischen Schlüssel die Türen entriegelte.

Ray zog die Stirn kraus. »Jetzt?«

»Morgen früh«, sagte Ken und öffnete die Fahrertür.

»Um was geht’s denn?«

»Kann ich dir nicht sagen. Aber in Anbetracht der Lage würde ich dir Zurückhaltung empfehlen.«

Ray lachte auf. »Klingt ja nicht gerade vielversprechend.«

»Du bist ein erstklassiger Psychologe, Ray, und hast der Firma viel Geld eingebracht. Aber du hast eben auch deine Macken. Das ist okay, solange die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Mit der Nummer im Zug hast du die Grenze überschritten.«

Ray winkte ab.

»Du wurdest angeschossen«, fuhr Ken fort. »Und statt dich im Krankenhaus wieder auf Vordermann bringen zu lassen, hast du dich ins Büro geschleppt und dich in den Fall gestürzt.«

»Weil ich das alles nur wegen des Falls gemacht habe«, erwiderte Ray gereizt.

»Bist du sicher?«, fragte Ken unbeeindruckt. »Wolltest du wirklich Al-Tahiris Grenzen ausloten? Oder deine eigenen?«

Ray schnaubte aus. »Was willst du damit sagen?«

»Dein Urteilsvermögen schwächelt«, sagte Ken. »Mein Eindruck ist, dass es dir immer weniger um die Klienten geht, sondern immer mehr darum, die Grenzen auszuweiten. Aber damit werden deine Versuche zum reinen Selbstzweck.«

Ray schüttelte den Kopf. »Mir geht es ausschließlich um die Klienten, nur wegen ihnen setze ich mich diesen Strapazen aus.«

»Wenn es so wäre, hättest du im Zug die Notbremse gezogen. Du hast selbst berichtet, dass du kurz davor warst, das Experiment abzubrechen. Aber du hast es nicht getan.«

»Weil ich gespürt habe, dass ich auf dem richtigen Weg war.«

»Weil du den Blick für die Realität verloren hast. Du wurdest angeschossen – was kommt als Nächstes?« Ken schüttelte den Kopf. »Das Wichtigste bei unserer Tätigkeit ist es, die Verhältnismäßigkeit zu bewahren. Und diese Eigenschaft hat bei dir in den letzten Monaten stark gelitten. Hast du mal über Urlaub nachgedacht?«

»Nicht jetzt, wo der Lewis-Fall in die entscheidende Phase geht«, erwiderte Ray und spielte damit auf den US-Marine an, der in Syrien eine Frau und ihre drei Kinder brutal ermordet hatte. Die Tat an sich stand außer Frage. Worum es ging, und was seit Monaten in den Zeitungen hitzig diskutiert wurde, waren die Umstände des Einsatzes und die Details der Befehlskette, die zu dieser grausamen Tat geführt hatten. Henderson & Remington war vom Gericht beauftragt worden, den Fall hinsichtlich der psychischen Konstitutionen der Beteiligten zu untersuchen, und Ray war als Gutachter in der leitenden Position. Die Befragungen standen kurz bevor.

Ken legte Ray eine Hand auf die Schulter. Ray zuckte wegen der Schusswunde zurück. »Denk noch einmal darüber nach«, sagte er. »Das rate ich dir nicht als Kollege, sondern als Freund.«

Damit stieg er in seinen Dodge und fuhr davon. Ray blieb noch eine Weile unschlüssig zwischen den parkenden Wagen stehen. Er legte viel Wert auf Kens Meinung, aber in diesem Fall lag er falsch. Oder nicht? Hatte Ray wirklich die Verhältnismäßigkeit aus den Augen verloren? Wer bestimmte die denn überhaupt? Der Richter mit seiner konservativen Einstellung? Die Staatsanwältin mit ihrem gnadenlosen Machtstreben? Ken mit seiner väterlich-rührseligen Art?

Okay, möglicherweise war er wirklich über die Stränge geschlagen. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass er grundsätzlich falsch lag. Er brauchte keine Pause, sondern einen neuen Fall, um seinen Kritikern zu zeigen, dass sein Weg der richtige war. Der Lewis-Fall kam gerade recht.

Ray ging zu seinem Camaro und stieg ein. Er startete den Motor und atmete tief durch. Lass dich nicht beirren, sagte er sich selbst. Bleib dir treu. Sie werden schon noch sehen, dass du im Recht bist.

Er legte den Gang ein und fuhr los.

Burke.Haus der Berkeleys.

Das Haus der Berkeleys lag in Burke, rund fünfundzwanzig Meilen südwestlich von Washington D. C. Ray war es wichtig, die Natur in unmittelbarer Nähe zu wissen. Die Stadt mit ihrem wichtigtuerischen Gehabe ging ihm schnell auf die Nerven.

Das Haus hatte fünf Zimmer und zwei Bäder und war eigentlich zu groß für die Berkeleys mit ihren vier Personen plus Hund. Als sie es vor zehn Jahren gekauft hatten, hatten die Kosten, obwohl moderat für D. C., Ray einige Bauchschmerzen bereitet. Damals war seine Tochter Caroline erst drei Jahre alt, und Karen ging mit ihrem noch ungeborenen Sohn Mervyn schwanger. Sie waren ein amerikanisches Durchschnittspaar um die dreißig, und Ray hatte seine Stelle bei Henderson & Remington gerade erst angetreten. Karen zeigte sich entschlossen, ihre Tätigkeit als Lehrerin nicht wiederaufzunehmen, bis Mervyn in den Kindergarten kommen würde.

Ray hatte sich schließlich breitschlagen lassen, auch wegen der Lässigkeit, mit der die Banken damals Kredite vergaben. Dann, in Zeiten der Immobilienkrise hatte es auch in ihrer Ehe gekriselt, weil sie sich zu oft über die Finanzen gestritten hatten. Jetzt, nach zehn Jahren, standen immer noch fünf weitere Jahre aus, bis das Haus endlich ihnen gehören würde.

Er und Karen waren gestärkt aus der Krisenzeit hervorgegangen – das zumindest versicherten sie sich gern und häufig gegenseitig. Aber es gab auch noch etwas anderes, das sich in Rays Innerem eingenistet hatte: eine tiefe Verunsicherung, ob er in seinem Leben immer die richtigen Entscheidungen getroffen hatte. Er war sich dessen nicht so sicher, wie es nach außen wirkte; und in den vergangenen Jahren war dieses Gefühl beständig gewachsen.

Ray betätigte den elektronischen Türöffner und lenkte den Camaro in die Garage neben dem Bungalow. Nachdem er den Motor abgeschaltet hatte, blieb er einen Moment lang unschlüssig sitzen. Es war erst halb vier, normalerweise kam er erst nach sieben nach Hause. Was sollte er den Rest des Tages tun? Den Rasen mähen? Mit Scooter spielen? Die Hausaufgaben der Kinder kontrollieren?

Er verspürte plötzlich den Impuls, wieder wegzufahren und in irgendeinem Diner oder Kino die Zeit totzuschlagen. Er legte die Hand an den Schlüssel … als es an der Scheibe klopfte. Ray ließ sie herunter, und Mervyn schob ihm seine Wasserpistole durchs Fenster hinein.

»Die schießt nicht mehr«, sagte er. »Kannste mal gucken?«

Wasser tropfte aus dem bunten Plastikding auf Rays Hose. Wütend stieß er die Pumpgun hinaus.

»Du machst alles nass«, schimpfte er und stieg aus dem Wagen. Ray blickte an sich herab. Es sah aus, als hätte er sich eingenässt. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mal ein bisschen aufpassen musst.«

»Tschuldigung«, gab sein Sohn pflichtschuldig zurück. »Und?«

»Und was?«, fragte Ray bemüht beherrscht.

»Kannste die jetzt reparieren oder nicht?«

»Kann ich vielleicht erst mal ankommen und den anderen Hallo sagen?«

Mervyn zuckte mit den Achseln und wendete sich ab. Die Gleichgültigkeit, die sein Sohn den Bedürfnissen anderer zuweilen entgegenbrachte, konnte Ray ganz schön auf die Palme bringen.

»Merv ist halt verspielt, das ist alles«, nahm Karen ihn in Schutz. »Lass ihm doch seinen Spaß.«

Damit verschwieg sie allerdings, dass sie Mervyn erst ein Jahr später als seine Altersgenossen zur Schule geschickt hatte, angeblich um ihm »noch ein bisschen Kindheit zu gönnen«. Ray vermutete allerdings, dass Karen ihre Zeit als treusorgende Mutter einfach verlängern wollte, nachdem klar war, dass sie kein drittes Kind mehr bekommen würden.

Während Mervyn im Garten mit der Wasserpistole kämpfte, schlenderte Ray über die Veranda ins Haus. Aus der Küche drang ohrenbetäubender Krach, irgendein angesagter Song, den seine Tochter seit Tagen rauf und runter hörte, und dessen monotoner Beat Ray Zahnfleischbluten verursachte. In seiner Jugend hatte er mal Schlagzeug gespielt, und eine durchgehende Base-Drum war so ziemlich das Schlimmste, was man einem Drummer antun konnte.

Als Ray die Küche betrat, stand Caroline am Mixer und warf Obst in den Glasbehälter. Sie trug T-Shirt und Hot Pants und telefonierte über Kopfhörer via Smartphone mit irgendeiner Freundin. Als sie ihren Vater bemerkte, blickte sie nur kurz auf und widmete sich dann wieder ihrem Telefongespräch. Ray griff nach der Fernbedienung für die 5.0-Sound-Anlage und dimmte die Lautstärke nach unten. Caroline strafte ihn mit einem bösen Blick.

»Wo ist Mom?«, fragte Ray.

Caroline kräuselte die Stirn.

»Mom!«, widerholte Ray laut.

Caroline zuckte mit den Achseln und stopfte eine Banane in den Mixer. Sie verschloss den Glasbehälter und schaltete das Gerät ein. Die unvermittelte Lautstärke trieb Ray aus der Küche zurück in den Garten, wo er sich mit einem Seufzen auf einem der Gartenstühle niederließ und Mervyn dabei beobachtete, wie er mit dem Wasserschlauch Spinnen von der Hauswand schoss.

Ray atmete tief durch, und ein Hauch innerer Ruhe breitete sich zaghaft in ihm aus. Ihm wurde klar, dass er überhaupt keine Ahnung davon hatte, was in seinem Zuhause vor sich ging, wenn er nicht da war. Sicher war er in den vergangenen Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen den einen oder anderen Tag mal daheim geblieben, sei es, weil er krank war, sei es, weil er etwas zu reparieren hatte. Doch unangemeldet und mit einem Gefühl der inneren Leere kam er sich wie ein Eindringling vor, wie jemand, der weder hierhergehörte noch hier sein wollte. Offenbar gab es Zeiten, in denen er in seinem Haus geduldet wurde und zu denen eine bestimmte Ordnung aufrechterhalten wurde. Außerhalb dieser Zeiten herrschte eine andere Ordnung, die ihm fremd war und die er nicht mochte.

»Ray?«

Er drehte den Kopf zur Seite. Karen stand an der Hausecke und sah ihn überrascht an. »Was machst du denn hier?« Sie ging in die Knie und befreite den winselnden Hund von der Leine. Scooter stürmte los und sprang seinem Herrn auf den Arm. Ein stechender Schmerz durchzuckte Ray, als der Labrador mit seinen Tatzen die Schusswunde berührte. Mit einem Schmerzensschrei sprang Ray von seinem Stuhl auf und presste die Hand auf die Wunde. Vor seinen Augen leuchtete ein grelles Feuerwerk zuckender Blitze auf. Und dann, für einen kurzen Augenblick, glaubte er in dem Feuerwerk die Umrisse einer ausgemergelten und sabbernden Kreatur zu erkennen: das grinsende Ungeheuer aus seiner Halluzination im Eisenbahnwaggon.

Beim Abendessen war wieder alles im Lot. Karen hatte fantastisch gekocht. Die Familie saß um den großen Wohnzimmertisch und ließ es sich schmecken. Mervyn erzählte begeistert von der Schule, Caroline lächelte Ray zu, und Scooter lag friedlich in seiner Ecke und kaute auf einem Knochen. Plötzlich war sie wieder da, die heile Familie, und die Momentaufnahme vom Nachmittag erschien ihm wie eine kurzzeitige Irritation.

Als er sich später in Karen ergoss, fühlte er sich wieder eins mit seinem Dasein. Sein eigener Kosmos hatte sich mit dem seiner Familie vereint, es herrschte wieder Harmonie. Die Sterne standen richtig, und das war ein gutes Gefühl.

Die Kreatur riss ein Stück Fleisch aus dem Körper und verschlang es gierig. Mit den Krallen der hinteren Klauen hielt sie ihr noch zuckendes Opfer am Boden fest. Sie liebte den Geruch von Angst, der sich um die todgeweihte Seele verbreitete, die panischen Fluchtversuche, die so vergeblich waren. Die Kreatur labte sich an der Qual ihrer Opfer; hatten sie ihr Leben ausgehaucht, verlor sie jegliches Interesse. Dann huschte sie zurück in die Nacht – und zurück blieb nur ein Stück formloses Fleisch.

Ray riss die Augen auf. Starr vor Schreck stand er da und suchte nach Orientierung. Was er sah, waren: eine Wiese, eine Straße, ein Haus. Sie kamen ihm vertraut vor, aber es fehlte der Zusammenhang. Erst als er die bunte Pumpgun auf dem Rasen sah, begriff er, dass er zu Hause war. In seinem Garten. Aber wie war er hierhergekommen?

Ray ging zur Haustür und klingelte. Es war zwar augenscheinlich mitten in der Nacht, aber welche Möglichkeit hatte er sonst, ins Haus zu kommen? Er trug nichts als einen Schlafanzug, seine Füße waren nackt. Es war kalt. Ray musste jemanden wecken, sonst würde er sich hier draußen noch eine Erkältung holen. Er versuchte es noch einmal, und endlich wurde Licht im Hausflur gemacht. Eine schlaftrunkene Karen öffnete ihm die Tür.

»Was tust du da?«

»Ich … weiß es nicht«, erwiderte Ray.

»Aber wieso gehst du mitten in der Nacht raus? Und nimmst keinen Schlüssel mit?« Karen gähnte.

»Lass uns morgen darüber reden«, bat Ray und drängte Karen ins Haus. Er führte sie zurück ins Schlafzimmer, und als sie wieder im Bett lag, war sie nur Sekunden später eingeschlafen. Ray entdeckte die offene Verandatür. Offenbar war er durch sie hinausgegangen. Und genauso hätte er wieder hereingekonnt. Er ärgerte sich, dass er diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen und stattdessen Karen geweckt hatte. Leise schlich er zur Tür und wollte sie gerade schließen, als er etwas hörte. Ein Rascheln im nahen Wald. Er zögerte und versuchte etwas zu erkennen, doch der zunehmende Mond wurde just in diesem Augenblick von einer Wolke verdeckt, und der Wald versank in Dunkelheit.

Da!

War es wieder!

Das Rascheln!

War das ein Waschbär? In letzter Zeit bekamen sie häufiger Besuch von ihnen. Sie durchstöberten die Mülltonnen nach Essbarem und verursachten dabei ziemlichen Lärm. Aber die Geräusche klangen nicht nach einem Waschbären. Ray trat auf die Veranda hinaus. Es war totenstill. Nicht einmal Insekten waren zu hören. Hatte er sich geirrt?

Nein!

Das Rascheln kam vom Wald. Und diesmal hatte Ray auch den Eindruck, als hätte sich dort etwas bewegt. Langsam ging er über den Rasen. Ein Knurren war zu hören und wurde rasch lauter.

Als er die ersten Bäume erreichte, ging Ray in die Knie. Scooter stürmte aus dem Haus und rannte zu seinem Herrn. Er fletschte die Zähne und zitterte vor Erregung. Seine Augen waren starr ins Dunkel gerichtet. In diesem Augenblick verzog sich die Wolke vom Himmel, und das Licht des Vollmonds erhellte die Umgebung. Scooters Knurren wurde lauter, aber Ray konnte nichts entdecken. Er tätschelte das Fell des Hundes.

»Komm schon«, sagte er. »Da ist nichts.«

Ray stand auf und ging zurück zum Haus. Der Hund folgte ihm winselnd. Als Ray die Verandatür schloss, warf er noch einen Blick zum Wald. Er lag still und friedlich da. So wie immer.

Henderson & Remington.

Als Ray den fünfzehnstöckigen Glasbau in der Wellington Street erreichte, hatte er ein ungutes Gefühl. Nicht nur die Pleite vor Gericht und die unruhige Nacht hatten an seinen Nerven gezehrt: da war auch noch etwas anderes, wie eine dunkle Vorahnung. Ray hatte zwar noch nie viel für das Übernatürliche übriggehabt, und mit unscharfen Begriffen wie Vorsehung oder Schicksal konnte er nichts anfangen; dennoch kannte auch er Situationen, in denen er Veränderungen seines Daseins auf unheimliche Weise schon vorher gespürt hatte. Wie ein zusätzliches Gleis, das dem Hauptstrang seines Lebenswegs zugefügt wurde und auf das ihn unsichtbare Kräfte sanft hinüberleiteten. Ray hätte dieses wenig greifbare Gefühl niemals als siebten Sinn bezeichnet; aber da er keine schlüssige Theorie kannte, die solche Phänomene auf rationale Art erklären konnte, blieb dieser Teil seiner Wahrnehmung in einer geheimen Kammer seiner Seele, aus der ihm hin und wieder ein Gefühl von Kontrollverlust überkam. In solchen Momenten fürchtete Ray, den Kontakt zu seinem Leben zu verlieren; als würde eine verborgene Macht die Finger nach ihm ausstrecken.

Die Henderson & Remington Company war ein Verbund von Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Psychologen, der sich auf die Beratung von Familienunternehmen spezialisiert hatte. Mit einer Mischung aus Finanzberatung und psychologischer Betreuung behielt H & R nicht nur die Steuervorteile des jeweiligen Kunden im Auge, sondern berücksichtigte auch die spezielle Familienkonstellation des Unternehmens, die oft zusätzlichen Zündstoff für Konflikte bot. 1956 hatte die Firma mit acht Personen ihre Arbeit aufgenommen, heute beschäftige H & R rund neunhundert Mitarbeiter und gehörte zu den führenden Dienstleistern bei der Beratung von Familienunternehmen in den USA. Auch das Portfolio der Firma hatte sich erweitert, und die versierten Psychologen wurden immer öfter auch als Gutachter bei Gerichtsverfahren eingesetzt.

Ray betrat die großzügige Lobby, legte seine Tasche auf das Fließband des Gepäck-Scanners und trat durch die Sicherheitsschleuse.

»Morgen, Pete«, grüßte er den Sicherheitsbeamten. »Wie war das Spiel?«

»Die Denvers haben gewonnen«, entgegnete der Mann in der grauen Uniform enttäuscht. »Dabei hat Michael sogar einen Homerun hingelegt.« Ray hielt jeden Morgen ein Schwätzchen mit ihm ab. Als Psychologe wusste er, wie wichtig ein gutes Betriebsklima war. Außerdem mochte er den älteren Herrn mit dem leicht sorgenvollen Gesichtsausdruck.

»Ich hoffe, das nächste Spiel läuft besser«, seufzte Pete.

»Wird es«, erwiderte Ray und schlug dem Sicherheitsbeamten freundschaftlich auf die Schulter, während sein Blick auf dessen Kollegen gerichtet war. Ray hatte ihn noch nie zuvor gesehen und beobachtete mit skeptischem Blick, wie er hinter dem Gepäckscanner hockte und mit ernster Miene auf den Bildschirm starrte. Pete beugte sich über die Schulter des jungen Kerls und sah auf den Bildschirm. Er schüttelte kurz den Kopf und flüsterte ihm etwas zu. Der Sicherheitsbeamte warf Ray einen raschen Blick zu und betätigte dann einen Schalter, worauf sich das Fließband in Bewegung setzte und der Gepäckscanner die graue Box mit Rays Aktentasche wieder ausspuckte.

»Sorry, Mister Berkeley«, merkte Pete mit bedauernder Miene an, »der Kollege ist neu und kennt noch nicht alle Leute, die hier unterwegs sind. Hat Ihr Deospray als Teil einer Waffe missinterpretiert.« Er schob Ray die Box zu.

»Da bin ich ja froh, dass Sie ihn aufgeklärt haben und er keinen Alarm ausgelöst hat«, gab Ray etwas unwirsch zurück.

»Basiert halt alles auf Vertrauen«, erwiderte Pete. »Vergessen die jungen Kollegen in ihrem Technikwahn heutzutage manchmal. Nichts für ungut.«